ЕГЭ. История. Теория по кодификатору.

2.2.10. Реформы П.А.Столыпина

П.А.Столыпин ( 1862-1911) – видный государственный деятель , с 1906-1911 г. был министром внутренних дел Российской империи и одновременно Председателем Совета министров.

Цитаты П.А.Столыпина

-

«Национализация страны представляется гибелью для страны»

-

«… сначала успокоение, затем реформы»»

-

«Вам, господа, нужны великие потрясения; нам — нужна великая Россия».

-

«Покуда существует революционный террор, должен существовать и полицейский розыск»

-

«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»

-

«Пока крестьянин беден, пока он не обладает личною земельною собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы».

-

«Верховная власть является хранительницей идеи русского государства, она олицетворяет собой её силу и цельность, и если быть России, то лишь при усилии всех сынов её охранять, оберегать эту Власть, сковавшую Россию и оберегающую её от распада».

-

«Только война может погубить Россию».

Реформы П.А.Столыпина

Цели:

-

сохранение самодержавия, государственной целостности, неприкосновенности права собственности

-

стабилизация в стране и аграрные преобразования, модернизация сторон общественной жизни

Аграрная реформа

Причины:

-

крестьянское малоземелье

-

примитивная агротехника

-

низкие показатели сельскохозяйственного производства

-

высокий уровень недовольства и напряжённости в стране в целом и на селе в частности

-

сохранение полунатурального хозяйства

Цели:

-

Социально- экономические : укрепление крестьянских хозяйств, разрушение крестьянских общин, создание частных хозяйств в виде отрубов и хуторов, направление часть крестьян в город для работы на промышленных предприятиях.

-

Социально-политические: создание строя зажиточных крестьян — опоры царя на селе; крупные хозяйства должны стать препятствием в разрастании революционных настроений в деревне; снижение социальной напряжённости

-

Экономические: дальнейшее развитие сельского хозяйства

Основные мероприятия аграрной реформы:

-

Создание условий для выхода крестьян из общины, развитие их частной собственности на землю(указ от 9 ноября 1906 г., закон от 14 июня 1910 г.)

-

Отмена выкупных платежей с 1 января 1907 г.

-

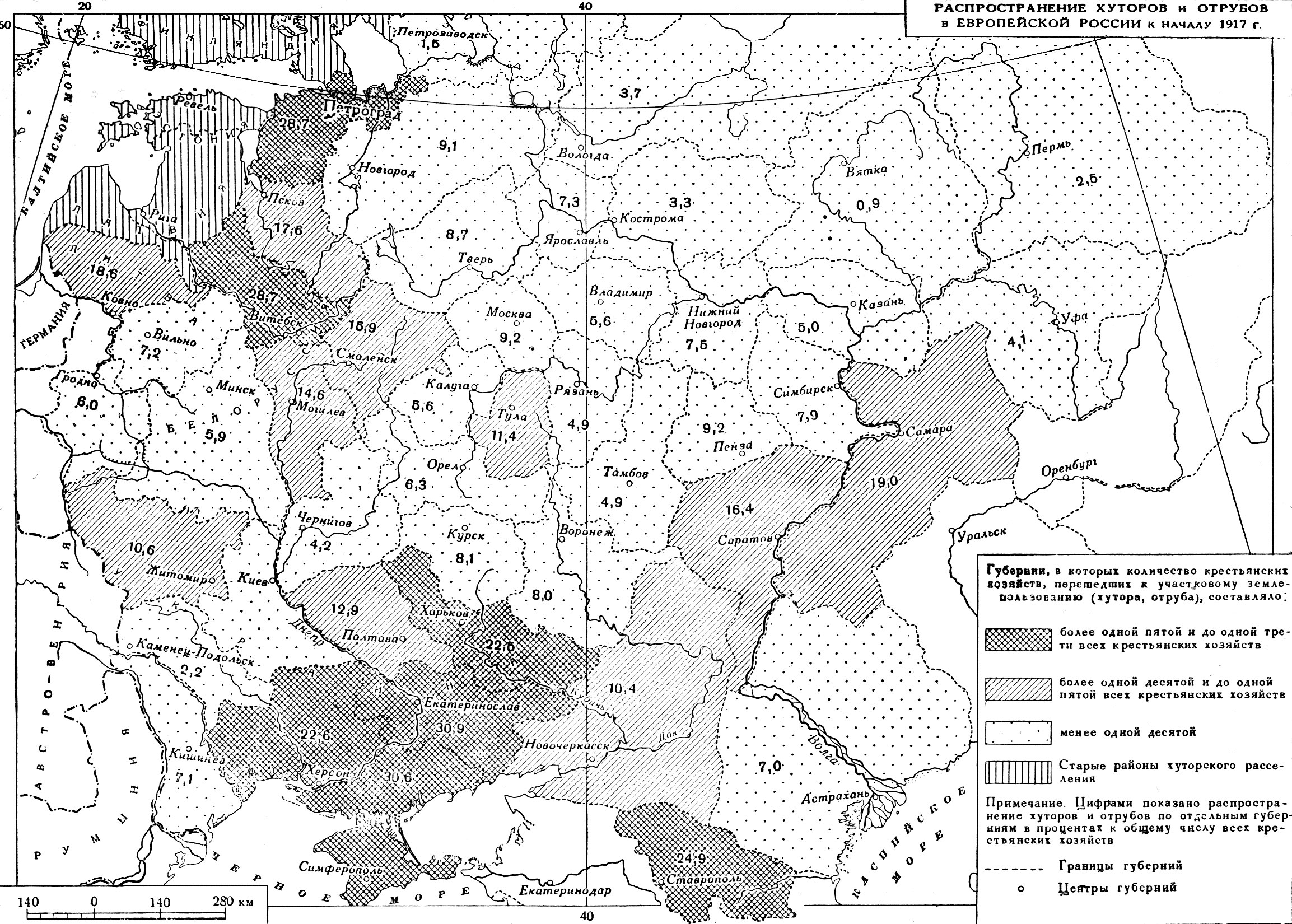

Создание отрубов. Все находящиеся в разных местах отрезки земли соединялись в один, крестьяне выходили из общины, становились собственниками отруба, но жить продолжали в том же селе.

-

Создание хуторов – крестьянских хозяйств, которые находились не в деревне, а отдельно.

-

Расширение деятельности Крестьянского банка( был создан в 1882).Банк покупал земли и распродавал их крестьянам по льготным условиям.

-

Переселение крестьян за Урал ( в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток)с целью решения проблемы малоземелья .Крестьяне получали землю, денежное пособие, освобождались на несколько лет от налогов. Созданы условия для перевозки не только людей, но и скота («столыпинские вагоны», которые во время репрессий И.Сталина перевозили уже миллионы людей).

-

Развитие кооперативного движения. На селе создавались кредитные товарищества , имеющие свой капитал. Создавались артели(молочные, маслодельные и другие), потребительские лавки. Это стало основой мелкотоварного производства.

-

Оказание помощи крестьянам на проведение аграрных мероприятий, организация учебных курсов по ведению хозяйства, направление в деревни агрономов.

Плюсы аграрной реформы:

-

Положено начало разрушению общины. Из общины выделилось около 1.4. части крестьянских хозяйств

-

Повысилась урожайность зерна

-

Увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции( зерна- в 2 раза)

-

Усилилось кооперативное движение, развивалось мелкотоварное производство

-

Переселилось около 3 млн. семей

-

Стали больше использоваться новые виды сельскохозяйственных орудий, потребление удобрений.

-

Реформа стала одной из причин промышленного подъёма 1909-1913 г.

-

Положено начало создания фермерских хозяйств ( к 1915 г – 10 % всех хозяйств)

Минусы аграрной реформы:

-

Основной частью крестьянства по-прежнему были общинники

-

Около 0.5. млн. переселенцев вернулись назад, не все из них пополнили ряды рабочих , многие стали бродягами и нищими.

-

Основным сельскохозяйственным орудием оставалась соха.56 % семей даже не имели плуга.

-

Минеральные удобрения применялись лишь на 2% земель.

-

В 1911-1912 году голод охватил около 30 млн. человек.

-

Начался процесс поляризации на селе, изменилась структура общества. Появилось социальное недовольство, направленное уже не только против помещиков, но и против «кулаков»- бывших общинников.

-

Помещичье землевладение оставалось неприкосновенным.

Таким образом, стремление П.А.Столыпина приспособить феодальную форму правления с буржуазными отношениями не дали ощутимого результата. Реформа подвергалась критике . После трагической смерти А.П.Столыпина 1 сентября 1911 года ( он был убит в Киеве анархистом Д.Багровым) реформа постепенно сошла на нет.

Меры по модернизации сфер общественной жизни

-

Меры по наведению порядка в стране . Полицейская реформа и реформа судопрпоизводства. Введение военно- полевых судов, приговоры которых приводились в исполнение в течение 24 часов( виселицу назвал «столыпинским галстуком» один из депутатов Думы – Ф.И.Родичев; Л.Н.Толстой написал статью «Не могу молчать!», в которой выступил против казней, а поводом стала казнь в Херсоне 12 крестьян).Без суда и следствия проводились расправы над революционерами и людьми, причастными к революции. Закрывались революционные издания. Преследовались революционные настроения в сфере образования. К 1910 году в стране наступила относительная стабильность.

-

Меры по поощрению промышленности. В 1906-1907 г. работало Особое совещание, которое подготовило 10 законопроектов о труде рабочих на предприятиях: правила найма рабочих, страхование несчастных случаев и болезней, продолжительность рабочего времени и др.Однако компромисса между промышленниками и рабочими не получилось.

-

Преобразования в политической сфере: законопроекты о свободе вероисповедания, гражданского равноправия.

-

Местное самоуправление. П.А.Столыпин был сторонником земского управления. Он распространял земства в те губернии, где их раньше не было. Однако этот процесс часто вызывал протест и в Думе, и в Госсовете.

-

Преобразования в социальной сфере: улучшение быта рабочих, установление неприкосновенности личности, признание права рабочих на участие в стачках

-

Реформа образования: введение обязательного начального образования, улучшение материального обеспечения народных учителей.

-

Преобразования в экономике. В экономической сфере правительство П.А. Столыпина одновременно решало две задачи. С одной стороны, оно расширяло правовое пространство для свободного предпринимательства. С другой, именно государство определяло правила игры, гарантировало их соблюдение и непосредственно отвечало за развитие инфраструктуры.

-

Налоговая реформа, реформа о подоходном налоге. А.П.Столыпин планировал упорядочить налоги : «Положение о поземельном и промысловом налогах»), налоговая система должна быть социально ориентированной, для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу налогов. Устанавливалась система налоговых льгот.

-

Модернизация экономической инфраструктуры: строительство железнодорожных магистралей( второй путь Сибирской магистрали, Амурская железная дорога и т. д.) Активно строились шоссейные грунтовые дороги, морские порты, склады, элеваторы, развивалась сеть телефонного и телеграфного сообщения и т. д. Иными словами, имела место неуклонная модернизация всех средств коммуникации.

-

Решение национального вопроса. П.А.Столыпин был сторонником объединения, а не разобщения народов. Предлагал создать особое министерство национальностей, которое бы изучало особенности каждой нации: культуру, традиции, историю, религию и т.д.Он считал, что народы должны иметь равные права и обязанности и быть верны России. Задачей министерства должно было стать и противодействие тем, кто сеял религиозную и национальную рознь. Но планы его не были осуществлены.

Таким образом, П.А.Столыпин предполагал провести масштабные преобразования буквально во всех сферах жизни общества. Однако большая часть из них так и осталась лишь планами, не была поддержана властными структурами, да и самим императором.

Памятник П.А.Столыпину в Москве. Установлен 27 декабря 2012 г. у Дома Правительства РФ в связи со 150-летием П.А.Столыпина.

Скульпторы: А.Плоцкий, М.Плоцкий, К.Филлипов., В.Олейников и др.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

С аграрной реформой начала XX в. тесно связано имя П. А. Столыпина, который был главным руководителем, организатором и исполнителем всех преобразований в области сельского хозяйства и землепользования.

Экономическое положение русского крестьянина после 1861 г. ухудшилось, и в 1900 г. он в целом жил беднее, чем в 1800 г.

Причины ухудшения положения крестьян:

— выплата выкупных платежей (для покупки или аренды земли приходилось занимать у ростовщиков, а затем в Крестьянском банке; задолженности росли, и после революции 1905-1907 гг. власть отменила в 1907 г. выкупные платежи и простила недоимки);

— малоземелье крестьян;

— несбалансированность сельского хозяйства.

Государство поддерживало общину. Община считалась самой надежной опорой самодержавия в деревне. Но напряжение между общиной и частной собственностью постепенно нарастало. В 1905 г. эти противоречия вылились в настоящую «войну за землю». Власти подавляли волнения с помощью военных экспедиций. В ходе крестьянских волнений 1905 г. стало ясно, что сохранять прежнее положение в деревне невозможно. В связи с этим появилась идея о ликвидации общины, переходе земли в частную собственность. Создание третьеиюньской системы, которую олицетворяла III Дума, наряду с аграрной реформой было вторым шагом по превращению России в буржуазную монархию. Столыпин выделил в качестве приоритетных две задачи: борьбу с революцией и проведение аграрного закона от 9 ноября 1906 г. По своему содержанию это был либеральный буржуазный закон, способствующий развитию капитализма в деревне и, следовательно, прогрессивный.

Столыпин придерживался чисто экономических принципов реформирования экономики.

Основные цели столыпинской аграрной реформы:

1) преобразовать Россию из помещичье‑монархического государства в буржуазно‑монархическое;

2) создать путем расслоения крестьянства средний слой — крестьянскую буржуазию;

3) сохранить все формы собственности, включая помещичью;

4) снять социальную напряженность на селе, отвлечь крестьян от мыслей о принудительном отчуждении помещичьих земель.

Достижение этих целей предполагало реализацию трех основных задач: разрушение общины, создание индивидуальных крестьянских хозяйств (частной крестьянской земельной собственности) и переселение крестьян из центральных губерний России на окраины.

Составные части реформы:

— Указ от 3 ноября 1905 г. об уменьшении выкупных платежей крестьян с 1 января 1906 г. наполовину, а с 1 января 1907 г. — полностью.

— Указ о Крестьянском банке, которому передавались казенные земли для продажи нуждающимся крестьянам.

— Указ 9 ноября 1906 г. о крестьянском землевладении и землепользовании. Этот важнейший указ дал каждому владельцу общинного надела право закрепить его себе в личную собственность в форме хутора или отруба. Чересполосица в основном сохранялась.

— Указ от 5 декабря 1906 г. ввел свободу избрания места жительства для крестьян, отменил телесные наказания по приговору волостных крестьянских судов, упразднил право земских и крестьянских начальников арестовывать и штрафовать крестьян за административные нарушения.

— Закон 14 июня 1910 г. фактически в принудительном порядке признавал личными собственниками всех домохозяев тех общин, где не производились переделы в течение 24 лет.

— Организация переселенческого движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных и малоземельных крестьян землей и решения проблемы перенаселения в Европейской части России.

— Широкое строительство сельских школ и вовлечение в систему народного образования огромных масс населения.

Развитие кооперативного движения

Ссуды Крестьянского банка не могли полностью удовлетворить спрос крестьянина на денежный товар, поэтому значительное распространение получила кредитная кооперация. В результате была создана широкая сеть институтов мелкого крестьянского кредита, ссудно‑сберегательных банков и кредитных товариществ, обслуживавших денежный оборот крестьянских хозяйств. Крестьяне на кооперативных началах создавали молочные и масляные артели, сельскохозяйственные общества, потребительские лавки и даже крестьянские артельные молочные заводы.

Последствия аграрной реформы

Важно отметить не только сам выход крестьян из общины, но и уничтожение чересполосицы, развитие отрубов и хуторов частично в ее рамках. Реформа качественно меняла и саму общину, повышая эффективность ее функционирования.

Сбор хлеба вырос к 1913 г. до 5,6 млрд пудов (86 млн тонн) против 4 млрд пудов в начале века. Посевные площади с начала века (до 1914) увеличились на 10,6 млн десятин. Одновременно возросли экспорт и урожайность многих сельскохозяйственных культур, производство и импорт сельскохозяйственных машин. В некоторых южных районах крестьянская община почти полностью исчезла (например в Бессарабской и Полтавской губерниях). В других регионах (Курская губерния) община утратила главенствующее положение.

а) Причины незавершенности реформы

— Незначительные временные сроки.

— Сопротивление со стороны правых и левых политических сил.

— Сложные взаимоотношения окружения царя и П. А. Столыпина.

С экономической точки зрения начатая аграрная реформа была необходима и прогрессивна.

Для успеха аграрной реформы надо было преодолеть три препятствия:

1) сопротивление консервативных помещичье‑бюрократических верхов (с 1907 по 1911 г., пока закон о хуторах и отрубах не был утвержден царем);

2) консерватизм крестьянской общины: среди крестьян была распространена идея «черного передела», многие из крестьян, даже имея возможность, не покупали землю;

3) сопротивление российской «социалистической» интеллигенции и Русской православной церкви, считавших, что реформа обогатит 10-15 % крестьян, а остальных без общинной защиты пустит по миру.

Однако определенные перемены все же произошли. За 8 лет реформы из общины вышло 26,1 % крестьян, но всего лишь 15 % из них выделились на хутор. Это было связано с объективными причинами: хутор — автономное хозяйство, где должно быть все — и поле, и выпас, и водопой; хутора были маломерные и слабые, по‑прежнему основная масса крестьян не имела лошадей или имела только одну.

Поголовное большинство выходивших из общины были бедняки. Многие стремились продать свои земли и уйти в город или уехать в Сибирь. В Сибирь прочно переселилось 2,44 млн крестьян, многие из них стали достаточно крепкими хозяевами. Однако проблему перенаселения Европейской части России это не решило.

б) Противоречивые результаты проведения реформы в сельском хозяйстве

Положительные результаты:

— из общины выделилось до четверти хозяйств, усилилось расслоение деревни, сельская верхушка стала давать до половины рыночного хлеба;

— из Европейской России в малозаселенные районы переселилось 3 млн хозяйств, 4 млн десятин общинных земель были вовлечены в рыночный оборот;

— увеличилась стоимость сельскохозяйственных орудий, выросло потребление суперфосфатных удобрений;

— вырос доход на душу сельского населения.

Отрицательные результаты:

— 70-90 % вышедших из общины крестьян сохранили связи с общиной;

— основную массу крестьян составляли трудовые хозяйства общинников;

— до полумиллиона переселенцев вернулось в Европейскую Россию;

— нерешенность проблемы малоземелья;

— преобладание примитивных орудий труда, традиционных способов землеобработки.

В качестве самого серьезного последствия следует отметить, что в 1911-1912 гг. страну поразил голод, охвативший 30 млн человек.

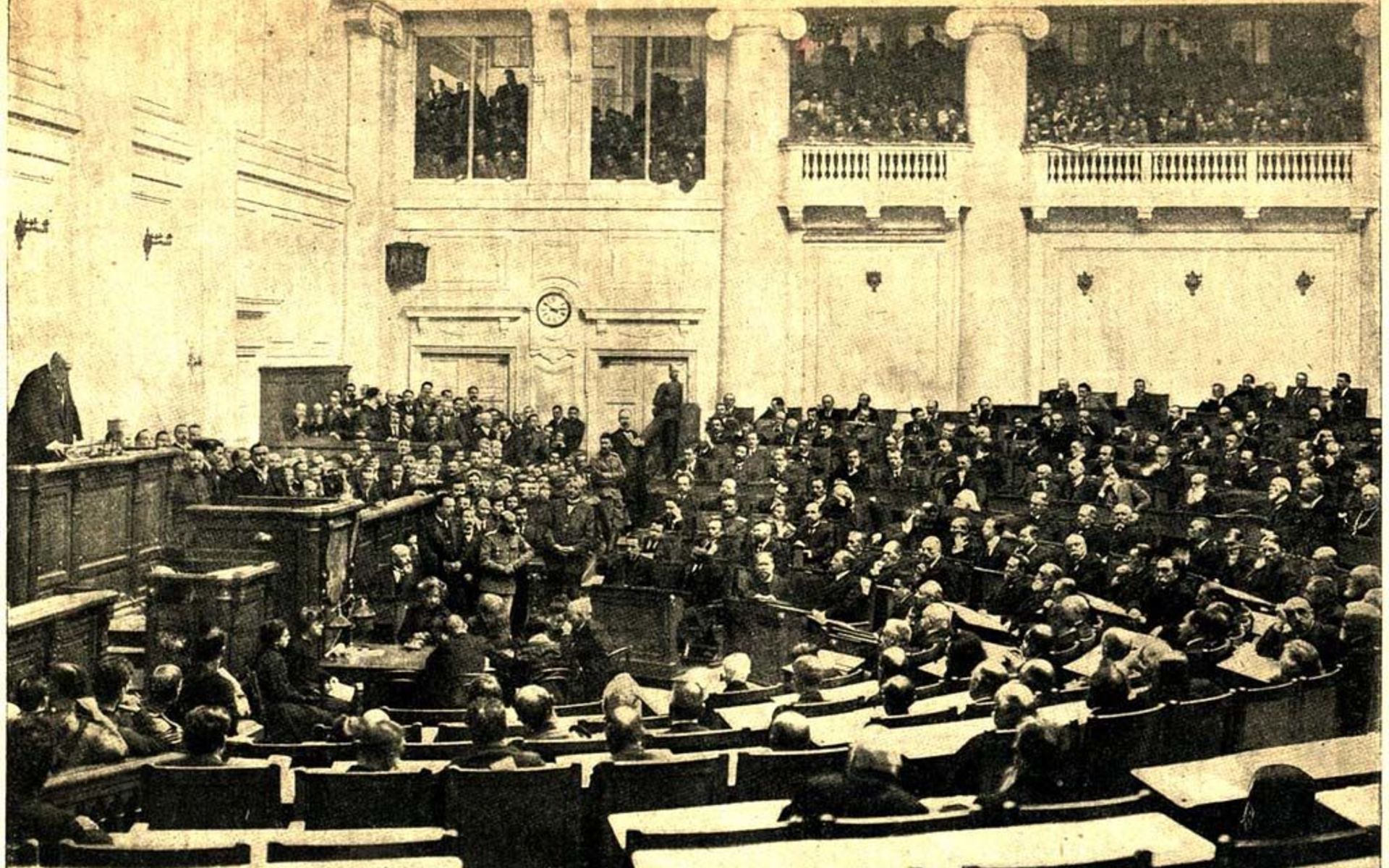

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ: Государственные думы начала XX века

В августе 1905 года была создана первая Государственная дума. Она не имела законодательных функций и обладала лишь совещательными правами. Данная дума получила название «Булыгинская», так как ее проект был разработан министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. Это была одна из попыток Николая II предотвратить революционные движения в стране.

Но задумка не имела желаемого результата, революция разрасталась, захватывала все большие слои населения. В связи с этим Николай выступает 17 октября 1905 года с манифестов «Об усовершенствовании государственного порядка», который дарует Госдуме законодательные полномочия.

🔹I ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [27 апреля – 8 июля 1906 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, кадеты, независимые кандидаты.

Думы имела «левый» характер, так как больше половины участников – социалисты-революционеры и трудовики.

🔸Председатель – С. А. Муромцев (кадет).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Вопрос о создании министерства, ответственного непосредственно перед Госдумой.

• Центральный вопрос – аграрный. По нему выдвигалось несколько проектов:

• Проект 104-х: Трудовики предлагали создать из всех земель общенациональный фонд, из которого земля отдавалась бы тому, кто будет ее обрабатывать без какого-либо выкупа.

• Проект 33-х: Эсеры выдвигали идею ликвидации частной собственности на землю и создания «уравнительного» землевладения (каждому достается одинаковый кусок земли).

• Проект 42-х: Кадеты предлагали выкупить у помещиков земли, арендуемые крестьянами, и отдать их последним как частную собственность.

Все проекты думы были отклонены. Сама дума была распущена.

🔹II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [20 февраля – 2 июня 1907 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, кадеты, независимые кандидаты.

🔸Председатель – Ф. А. Головин (кадет).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Центральный вопрос – аграрный. Рассмотрение все тех же проектов.

• Отказ от поддержки Столыпинской аграрной реформы.

Все проекты думы отклонены. Сама дума распущена 3 июня по указу императора под предлогом попытки социал-демократов организовать «антиправительственный заговор».

Установление «третьеиюньской системы»: ужесточение избирательного права.

🔹III ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, прогрессисты, кадеты, октябристы и др.

🔸Председатели: Н. А. Хомяков, А. И. Гучков, М. В. Родзянко – октябристы.

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Поддержка и проведение аграрной реформы П. Столыпина.

• Разработка и принятие рабочего законодательства.

• Ограничение автономии Финляндии.

🔹IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

• [1912 – 1917 гг.]

🔸Состав: социал-демократы, трудовики, прогрессисты, кадеты, октябристы и др.

🔸Председатель – М. В. Родзянко (октябрист).

🔸ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• Создание «Прогрессивного блока»: объединение кадетов, прогрессистов, октябристов и националистов с требованием создать ответственное перед думой правительство.

• Поддержка вступления России в Первую мировую войну.

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ: Реформы Столыпина

Петр Аркадьевич Столыпин – министр внутренних дел Российской империи в 1906 – 1911 годах. Именно с его именем связывают решение аграрного вопроса, который являлся одним из наиболее острых в начале XX века.

АГРАРНАЯ РЕФОРМА

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

• Необходимость выведения экономики России на мировой уровень.

• Необходимость модернизации сельского хозяйства, введения в него последних достижений науки и техники.

• Низкий уровень товарности крестьянских хозяйств.

• Выступления крестьян за расформирование крестьянских общин.

• Малоземелье крестьян после реформы 1861 года.

Общее революционное напряжение в российском обществе.

ЦЕЛИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

• Решение проблемы малоземелья крестьян.

• Решения проблемы большого количество необрабатываемых земель за пределами Центральной России.

• Введение новых способов производство в сельское хозяйство.

• Сглаживание кризисной ситуации в обществе.

СОДЕРЖАНИЕ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ:

🔹Дарование крестьянам права выхода из общины.

• Около 25% крестьян решились выйти из общины после проведения реформы. Большинство осталось в общине, так как они опасались, что после выхода не смогут самостоятельно обустроить собственное хозяйство.

🔹Предоставление крестьянам после выхода ХУТОРА или ОТРУБА.

Хутор – земельное владения вне территории бывшей деревни – полный разрыв отношений крестьянина с общиной.

Отруб – земельное владение на территории деревни – сохранение отношений между крестьянином и общиной.

🔹Проведение переселенческой политики: перебрасывание крестьян в малоразвитые районы Сибири и за Урал.

• Лишь небольшая часть крестьян осталась проживать на новых землях: климатические условия были суровее, чем в Центральной России, местное население было недовольно пришествием чужеземцев.

Данная реформа не была доведена до своего логического конца. Она встретила ряд сопротивлений со стороны правых и левых политических сил, кроме того, отношения царя со Столыпиным во время проведения реформы значительно ухудшились.

Петр Столыпин был убит в 1911 году эсером-террористом 🔫

ДРУГИЕ РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА:

🔹Религиозная реформа:

• Введение свободы вероисповедания.

• Разрешение перехода из православия в другие христианские (!) религии.

🔹Реформа образования:

• Введение всеобщего начального образования.

• Женщины-педагоги были уравнены в правах с мужчинами.

🔹Военная реформа:

• Перевооружение армии и флота.

• Сокращение срока службы с 5 до 3 лет.

ШАГ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ: Первая мировая война

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – широкомасштабный военный конфликт, в котором приняло участие большинство европейских стран.

Противоборствующие стороны (2 военно-политических блока):

АНТАНТА: Россия + Англия + Франция.

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ: Германия + Австро-Венгрия + Италия (+ Турция с 1915 года).

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ:

• Экономические и колониальные споры между ведущими странами блоков, Англией и Германией.

• Противоречия между европейскими странами за рынки сбыта продукции.

• Борьба за обладание новыми ресурсными базами.

• Разделение мирового пространства на сферы влияния.

ПОВОД К ВОЙНЕ:

• Убийство наследника престола Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца-Фердинанда 25 июня 1914 года в Сараево Гавриилом Принципом (серб) – Активизация конфликта между Австрией и Сербией.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО РОССИИ?

• Россия была вынуждена участвовать в войне как участница Антанты (по соглашению страны-участницы оказывают друг другу военную помощь в случае начала военных действий).

• Россия стремилась укрепить свое положение на Балканах, помочь братским славянским народам.

• Россия желала получить полный контроль над черноморскими проливами.

ХОД СОБЫТИЙ

• Июль 1914 г. – Германия и Австро-Венгрия объявляют войну России.

• Август – сентябрь 1914 г. – Проведение Восточно-Прусской операции – наступление русских войск под командованием П. К. Рененкампфа и А. В. Самсонова для помощи Франции. Проигрыш русских войск из-за несогласованности действий – отступление.

• Август – сентябрь 1914 г. – Галицийская операция – успешные действия русских войск в Австро-Венгрии.

• Сентябрь – октябрь 1914 г. – Варшавско-Ивангородская операция – остановка наступления войск противника.

🔸ИТОГИ 1914:

• Ни одна из сторон не добилась поставленных целей.

• 1915 – Ряд наступательных операций.

🔸ИТОГИ 1915:

• Германии не удалось вывести Россию из войны.

• Май-июль 1916 г. – «Брусиловский прорыв» — последнее успешной наступление русских войск против австро-венгров под командованием А. А. Брусилова.

🔸ИТОГИ 1916:

• Спасение Франции от уничтожения.

• 1917 г. – Ряд неудачных операций со стороны России.

🔸ИТОГИ 1917:

• Деморализация русской армии – призывы в окончанию войны.

3 марта 1918 г. – Подписание сепаратного Брестского (Брест-Литовского) мира большевиками – Выступление Антанты против России.

Больше теории в следующих шагах.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Суть и последствия Столыпинских реформ

В начале ХХ века аграрный вопрос вышел на первый план. Сельское хозяйство не развивалось, не было условий для его расширения, внедрения новых средств производства. Уровень механизации заметно упал. Крестьянские хозяйства страдали из-за снижения товарности. В деревнях росла ненависть к самодержавию. Социальная напряженность вылилась в революцию 1905-1907 гг. Успокоить народ, провести в стране долгожданные реформы предстояло министру внутренних дел и председателю Совета министров Российской империи Петру Столыпину.

Аграрная реформа

Реформаторы ставили перед собой следующие задачи:

- Ликвидировать крестьянские общины, преодолеть отсталость жителей деревень.

- Решить проблему малоземелья крестьян, проживающих в Центральной России.

- Снять социальную напряженность в деревнях.

- Поддержать крестьян-собственников. Это положительно сказалось бы на производительности труда, улучшило отношение хуторян, отрубников к царю. К тому же крестьяне занимались бы работой и не планировали раздел помещичьих земель.

На основании указа от 9 ноября 1906 г. и закона от 14 июня 1910 г. П. Столыпин приступил к решению аграрного вопроса. Главные мероприятия и их результаты:

- Крестьяне получили право на выход из общины по собственному желанию. Свой надел человек получал в личную собственность. В итоге 25% крестьянских хозяйств пожелали работать самостоятельно. 75 % крестьян остались в общине.

- Крестьянские хозяйства получали землю в одном месте. Вышедшие из общины земледельцы владели отрубом или хутором. Отруб – земельный участок внутри деревни, а хутор – вне пределов деревни. В результате реформы отрубниками и хуторянами стали 1,3 млн. хозяев.

- Крестьяне могли продавать или отдавать в залог свои участки. На практике многие хуторяне и отрубники закладывали наделы в банк. Около 1,2 млн. крестьян продали землю общине.

- Для поддержки вышедших из общины крестьян работал Крестьянский поземельный банк. В нем хуторяне и отрубники могли взять ссуду для покупки земли. Выдавалась она под высокий процент, срок погашения – 55,5 лет.

- Крестьяне получили те же гражданские права, что и другие сословия. Самое важное для них право – возможность распоряжаться наделом как частной собственностью.

- Массовое переселение малоземельных крестьян на Урал и в Сибирь. Свои дома пришлось покинуть 3,5 млн. человек. Лишь 1,5 млн. в результате обжились на новых территориях, начали заниматься земледелием. 1 млн. крестьян вернулись домой. Еще около 1 млн. стали батраками или рабочими. Благодаря переселению было освоено 30 млн. десятин свободных земель.

Последствия аграрной реформы

Деятельность Столыпина немного расшевелила деревню. Но реформа так и не была завершена. Главная причина провала – гибель Петра Столыпина. 1 сентября 1911 г. эсер-террорист Дмитрий Богров в Киеве застрелил министра. Но еще при жизни реформатору было очень сложно внедрять нововведения. У него сложились сложные взаимоотношения с окружением императора. Столыпин постоянно преодолевал сопротивление правых и левых политических сил. Любым реформам нужно время, а его как раз и не было.

Последствия аграрной реформы:

- Крестьяне покидали общину, за счет чего появилась свободная рабочая сила.

- Повысилась эффективность обработки земель, выросло сельскохозяйственное производство.

- Постепенно зарождалась сельская буржуазия. Предприниматели создавали рентабельные хозяйства.

- Сельское хозяйство стало более устойчивым, укрепились связи с рынком, возросла товарность.

- Крестьяне получили экономические права. Фактически они стали свободными личностями.

- Ускорился процесс расслоения крестьянства.

Столыпину не удалось полностью разрушить крестьянскую общину. Ее покинули лишь четверть домохозяйств. Идея создания слоя крестьян-фермеров также провалилась. Только 10% людей обзавелись хуторами и отрубами.

Другие реформы П. Столыпина

Хотя министр внутренних дел прославился нововведениями в аграрном секторе, на самом деле он разработал пакет реформ и по другим сферам.

Важные новшества в сфере образования:

- Мужчины и женщины педагоги были уравнены в правах.

- Материальное обеспечение учителей улучшилось.

- Начальное образование стало всеобщим.

Изменения в местном управлении:

- В губерниях Украины и Белоруссии, в которых преобладало русское население, введены земства.

- Проживающие в Финляндии русские и финны были уравнены в правах. Охраной порядка, судопроизводством, налогами, таможней занималось русское правительство. Права сейма были сокращены, финские деньги отменены. Вместо воинской повинности взималась денежная плата.

- В Польше было решено Хелмскую область выделить в особую губернию.

Религиозная сфера также претерпела изменений:

- Правительство объявило свободу вероисповедания. Старообрядцы получили гражданские права.

- Людям предоставлялось право переходить из православия в другие верования, но лишь христианские.

- Переход в нехристианское вероисповедание или пропаганда атеизма строго запрещались.

Была начата военная реформа:

- Срок службы солдат сократился с 5 до 3 лет.

- Командному составу повысили жалованье.

- Государство занялось перевооружением армии и флота, строительством крепостей.

- Была введена военная форма защитного цвета.

Петр Столыпин боролся за равноправие граждан. При нем женщины и мужчины, работающие в сфере образования, судопроизводства, адвокатуре были уравнены в правах. 5 ноября 1906 г. вышел указ, наделяющий крестьян теми же правами, что имели представители других сословий.

Не оставил Столыпин без внимания и рабочих. Официально рабочий день не мог длиться дольше 10 часов. Были узаконены профсоюзы. Появились больничные кассы, кассы взаимопомощи, которые пополнялись взносами самих рабочих. Заработала комиссия по разрешению конфликтов на производстве. Размер штрафов был ограничен. Они шли на страхование рабочих. Людям даже разрешили участвовать в забастовках, но лишь экономических.

Мнение историков о Столыпинских реформах

Кто-то видел в министре внутренних дел защитника русского народа, кто-то считал его обманщиком. Защитники Столыпина убеждены, что он искренне хотел дать «успокоение» своему народу через реформы, но не мог. Обстановка в стране оставалась накаленной, дух революции витал в воздухе. К тому же министру постоянно приходилось преодолевать сопротивление противников каких-либо изменений.

Противники Столыпина считают, что он лишь имитировал заботу о людях. На самом деле реформы – это вынужденный шаг самодержавия, чтобы удержаться на троне. Деятельность министра – это замыливание глаз, чтобы народ успокоился. Как только революция была побеждена, власть отбирала одну уступку за другой, не спеша облегчать жизнь рабочих и крестьян.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

П.А. Столыпин. Аграрная реформа

В развитии Российской империи начала XX в. значительную роль сыграл П.А. Столыпин (1862—1911). Он считал необходимым бороться с революцией, при этом ясно понимал необходимость проведения реформ. Свой политический курс Столыпин назвал «порядок и реформы».

АГРАРНАЯ РЕФОРМА

Цели реформы

■ Преобразовать Россию в буржуазно-монархическое государство.

■ Создать слой крестьян-середняков.

■ Сохранить все формы собственности, включая помещичью.

■ Снять социальную напряжённость на селе, отвлечь крестьян от мыслей о принудительном отчуждении помещичьих земель.

Основные мероприятия

- Указ от 3 ноября 1905 г. об уменьшении выкупных платежей крестьян (с 1 января 1906 г. — наполовину, а с 1 января 1907 г. — полностью).

- Указ о Крестьянском банке, которому передавались казённые земли для продажи нуждающимся крестьянам.

- Указ от 9 ноября 1906 г. о крестьянском землевладении и землепользовании (каждый владелец общинного надела мог закрепить его себе в личную собственность в виде хутора или отруба, сохранение чересполосицы).

- Указ от 5 декабря 1906 г. ввёл свободу избрания места жительства для крестьян, отменил телесные наказания по приговору волостных крестьянских судов, упразднил право земских и крестьянских начальников арестовывать и штрафовать крестьян за административные нарушения.

- Закон от 14 июня 1910 г. фактически в принудительном порядке признавал личными собственниками всех домохозяев тех общин, где не производились переделы в течение 24 лет.

- Организация переселенческого движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных и малоземельных крестьян землёй и решения проблемы перенаселения в европейской части России.

- Развитие системы сельского образования.

Итоги Аграрной реформы

- Разрушить крестьянскую общину не удалось: примерно 21 % крестьян вышли из общины в тех губерниях, где проводилась реформа.

- Не удалось создать широкий слой крестьян-фермеров: только 10 % крестьян перешли на хутора и отрубы.

- К 1911 г. 60 % переселенцев возвратились на прежние земли.

Последствия аграрной реформы

■ Усиление социальной напряжённости в деревне: накопились противоречия крестьян с помещиками и с сельской буржуазией.

■ Ускорение процесса расслоения крестьянства.

■ Складывание рынка рабочей силы за счёт выхода крестьян из общины.

■ Развитие предпринимательства сельской буржуазии.

■ Рост сельскохозяйственного производства за счёт применения машин и расширения посевных площадей.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ П. А. СТОЛЫПИНА

Реформы затрагивали местное самоуправление, национальную и религиозную политику, образование, решение рабочего вопроса и проведение налоговой политики. Представленный в 1906 г. проект земской реформы (новые критерии формирования курий, создание низшего уровня земского самоуправления) не нашёл поддержки в Государственной думе и совете. Предложение организовать земства в Литве, Белоруссии и Западной Украине (предполагалось снизить имущественный ценз для русских помещиков и православного духовенства) было одобрено. В итоге земства в западных губерниях созданы указом императора в 1911 г.

Всего из 43 проектов Столыпина принято около 10, некоторые реализованы после его смерти. В 1912—1913 гг. введено страхование рабочих. С 1912 г. приступили к созданию высших начальных училищ.

Конспект урока по Истории России «П.А. Столыпин. Аграрная реформа». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории