Введение в сочинении – небольшая по объёму, но важная часть структуры сочинения, влияющая на общую оценку всей работы.

Из множества видов введений можно подобрать самое подходящее по смыслу и написать красивое сочинение, соответствующее всем необходимым требованиям.

В данной статье описаны все возможные виды введений с примерами, которые можно взять за образец в написании собственного сочинения.

Содержание статьи

- 1 Что такое введение в сочинении?

- 2 Задача введения в сочинении

- 3 Объём введения в сочинении

- 4 Виды введений в сочинении

- 4.1 1) Вопросно-ответное единство

- 4.2 2) Цепочка вопросительных предложений

- 4.3 3) Назывные предложения

- 4.4 4) Риторический вопрос

- 4.5 5) Цитаты из текста или по теме текста

- 4.6 6) Лирическое вступление

- 4.7 7) Краткая справка о писателе

- 4.8

Определение темы текста

- 4.9 9) Сравнение прошлого и настоящего

- 4.10 10) Заголовок

- 4.11 11) Связь с современностью

- 4.12 12) Личные впечатления

- 4.13 13) Историческая характеристика эпохи

- 5 Важно!

Что такое введение в сочинении?

Введение – краткое ознакомительное вступление к сочинению.

Без него невозможна смысловая цельность творческой работы, и как следствие, при отсутствии введения в сочинении снижают баллы по 5 критерию оценивания сочинений («Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения»).

Писать введение одновременно и легко, и сложно.

Это связано с тем, что у эксперта, проверяющего сочинение на ЕГЭ, нет критериев для проверки введения.

Поэтому некоторые выпускники начинают сочинение сразу с формулировки проблемы, но это неверный путь к хорошей оценке сочинения.

Важно!

Следует помнить, что хорошее вступление может сразу выделить сочинение из массы других, проверяемых экспертом.

Задача введения в сочинении

Задача введения – подвести читателя к проблеме текста, которую необходимо прокомментировать.

Введение может содержать общую точку зрения по теме, поднимаемой автором, может сообщать об основной проблеме текста или определять круг проблем, затронутых автором.

При написании введения логичнее вести мысль от общих рассуждений по теме к частному случаю, описанному в тексте, так как в смысловом плане введение должно как бы перекидывать мостик от вступительных предложений, заканчивающихся формулировкой проблемы, к основной части, где эта проблема будет рассмотрена с разных сторон.

Объём введения в сочинении

Введение в сочинении по объему должно быть небольшим (2 — 3 развернутых предложения или 4 — 5 коротких).

Будет хорошо, если вступление по объему примерно будет таким же, как заключение.

Вступление и заключение отзеркаливают по содержанию друг друга с точностью до наоборот, но по объему должны совпадать.

В сочинениях можно использовать различные виды введений.

Виды введений в сочинении

В зависимости от темы текста, по которому пишется сочинение, а также творческих способностей выпускника можно использовать различные виды введений.

1) Вопросно-ответное единство

Такое введение напоминает по форме диалог и сразу обращает на себя внимание энергичным началом.

Например:

Что значит роль личности Л. Н. Толстого в русской литературе? Все хорошо знают имя этого человека, написавшего роман-эпопею «Война и мир». Но что выделяло всемирно известного писателя среди других? Над этими вопросами задумывался А.И. Куприн, когда писал воспоминания о своей встрече с Толстым в 1905 году.

2) Цепочка вопросительных предложений

Пишется в начале сочинения и имеет цель зафиксировать внимание читателя на ключевых понятиях исходного текста.

Например:

Как дети относятся к своим родителям? Как воспринимают их? Эти вопросы неизбежно возникают в голове при прочтении предложенного на экзамене текста.

3) Назывные предложения

Предложения, которыми открывается сочинение, могут содержать основные понятия или имя героя, о котором повествуется в тексте.

Например:

Детство… Беззаботная радостная пора! Пора невероятных открытий и весёлых игр.

Такие мысли приходят в голову, когда читаешь текст Д.А. Гранина, в котором писатель размышляет над проблемой оценки окружающего мира ребёнком.

4) Риторический вопрос

Представляющий собой вопрос-утверждение, который не требует ответа.

Такой вид введения рекомендуется в самых сложных случаях, когда выпускник имеет трудности с формулированием проблемы текста.

Например:

Что значит для людей Родина? Какое значение она имеет в человеческой жизни? Эти вопросы задает писатель А.Н.Толстой в своей статье.

5) Цитаты из текста или по теме текста

Использование цитат позволяет выпускнику показать умение вчитываться в текст, понимать его и находить интересные выражения автора текста, относящиеся к рассматриваемой проблеме.

Например:

«Учись летать высоко и смело». Эта фраза из письма сразу цепляет за душу, потому что в ней видна любовь деда к своему внуку.

6) Лирическое вступление

Это размышление, высказывание, выражающее чувственное отношение к изображаемому.

Например:

Красота природы нашей страны удивляет своей неброской чистотой и скромностью. Бывая в лесу в любое время года, я вспоминаю строки русского поэта Николая Рыленкова:

Здесь мало увидеть,

Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце…

7) Краткая справка о писателе

Это информация об авторе, по тексту которого пишется сочинение.

Такое введение используют когда тема сочинения связана с жизнью и/или творчеством автора текста.

Например:

Василя Владимировича Быкова часто называют писателем одной темы. Он участвовал в Великой Отечественной войне и остался в памяти многих любителей книг о войне как автор героических произведений. Повести и рассказы Василя Быкова насыщены жестокой правдой тех трагических лет, он не боялся отходить от идеологических ярлыков, за что подвергался гонениям и травле.

Определение темы текста

Определение темы текста

В некоторых случаях, основная проблема текста вытекает из его темы, и тогда уместно использовать данный вид введения.

Например:

Михайловское… Это село, по мнению К.Г.Паустовского, обладает «лирической силой», потому что оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Сюда каждый год, в день рождения поэта, приезжает большое количество людей, чтобы выразить свою признательность и любовь к нему.

9) Сравнение прошлого и настоящего

Здесь используется сравнение понятий между собой, описание их сходства и/или отличий, если таковые имеются.

В текстах, проблема которых связана с противоположными понятиями, приём использования сравнения позволит уже в начале сочинения заявить о вдумчивом прочтении текста и выделит такое сочинение из ряда других.

Например:

Закон или человеческое отношение? Что выбрать?

С одной стороны, всё просто и понятно: выбор всегда должен быть в пользу закона. В связи с этим вспоминаются слова известного римского оратора Цицерона: «Суров закон, но это закон».

С другой стороны, не всё так просто, и порой жизнь предлагает человеку сделать свой выбор: встать на сторону закона или проявить милосердие. Именно такой случай находит своё отражение в тексте А.Грина.

10) Заголовок

Данный вид введения позволяет посредством придуманного выпускником заголовка назвать основную проблему текста, выделенную в названии сочинения.

Например:

«Родительская любовь» — такое название возникло в голове, когда я читал рассказ известного русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка.

11) Связь с современностью

Такое введение добавит сочинению актуальность, публицистичность и покажет активную жизненную позицию автора сочинения.

Это описание обстоятельств и того, какое влияние они оказывают.

Например:

Мы живём в мире мегаполисов и машин. В погоне за успехом, карьерой нам некогда вглядеться в окружающий нас мир. Мы торопимся, нам надо всё успеть… И только оказавшись в лесу, когда золото берёз не спеша выстилает перед тобой тропинку или, или на берегу озера, когда бесконечная рябь воды от легкого ветерка настраивает нас на лирический лад, мы вдруг замечаем ту красоту русской природы, о которой говорит в тексте К.Г.Паустовский.

12) Личные впечатления

Краткий рассказ о своих чувствах выпускника его жизненном опыте, связанным с темой, проблемой или основными понятиями текста.

Например:

Я очень люблю слушать музыку. Есть мелодии, которые поразили меня в раннем детстве. Одна из них — «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который до сих пор вызывает в памяти светлый образ доброй сказки. Думаю, что подобное хотя бы раз происходило с каждым человеком.

В данном тексте В.П.Астафьев рассказывает случай из своего детства, когда ему случилось услышать прекрасную незнакомую мелодию, вызвавшую различные эмоции и чувства.

13) Историческая характеристика эпохи

Это анализ социально-экономических, нравственных, культурных особенностей, свойственных определенному периоду.

Данное введение возможно, если тема текста связана с описанием какого-либо исторического факта или конкретного исторического времени.

Например:

Жизнь людей на огромной планете Земля прошла через несколько важных эпох, отделённых друг от друга какими-либо великими событиями.

Одно из таких, открывшее эру освоения Космоса, — легендарный полёт Ю.А.Гагарина на корабле «Восток».

Именно 12 апреля 1961 года вспоминает К.Г. Паустовский, когда рассматривает проблему смены эпох в жизни человечества.

Важно!

В заключение еще раз напоминаем о важности написания вступительной части сочинения.

Введение не оценивается отдельными баллами, но оно необходимо, чтобы получить высший балл за 5 критерий «Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения» (2 балла).

Предложенные виды введений с примерами можно взять за образец в написании собственного сочинения.

Также читайте статью «Структура сочинения ЕГЭ по русскому языку», где описаны все составляющие элементы сочинения.

Виды и примеры вступлений, опубликованные ФИПИ.

Алгоритм написания сочинения ЕГЭ

Что такое настоящая дружба? Какую ценность имеет дружба по сравнению с самой важной, неотложной работой, профессиональными обязанностями человека? Как сохранить те сердечные, добрые отношения, которые связывают человека с друзьями? Что значит для человека дружеская поддержка в трудные минуты его жизни? Об этом заставляет задуматься текст И. Пановой.

Удивительное сходство украшающего нашу жизнь крохотного подснежника и скромных, незаметных людей с огромной душой, вмещающих в себя всё лучшее, что есть в человечестве и также являющихся украшением жизни — вот о чём размышляет в своём тексте Г. Троепольский. Автор подчёркивает несоответствие внешней невзрачности и внутреннего величия неравнодушных людей и стремится восславить их, обратить внимание читателя на лучшие качества, которыми эти люди обладают. Троепольский желает им счастья и призывает отдохнуть душой, любуясь подснежниками в весеннем лесу.

Интеллигентными людьми сейчас обычно называют тех, кому по роду деятельности приходится заниматься умственным трудом: учителей, врачей, инженеров. Но на мой взгляд, не каждый, кто занимается интеллектуальной деятельностью, достоин называться интеллигентом. В моём понимании интеллигентный человек — это человек глубоко порядочный, совестливый, честный по отношению к окружающим людям и к самому себе. Читая текст С. Залыгина, я ещё раз утвердился в своём мнении по этому вопросу.

1) Александр Исаевич Солженицын — один из писателей, который всегда остро ощущал личную причастность ко всему происходящему в России. В своих произведениях он поднимал проблемы, связанные с историей России и русского народа и с современным состоянием общества. Размышляя о малом, этот писатель приходит к важным философским обобщениям, выражает мысли, которые помогают нам понять себя и своё место в мире. В тексте-размышлении о маленьком утёнке автор утверждает, что человек, несмотря на величайшие достижения в области науки и техники, не должен считать себя всесильным, потому что сам не способен вдохнуть ни в одно существо живую душу. Человек обязан бережно относиться ко всему живому, учитывая индивидуальность и неповторимость каждого живого существа.

2) Владимир Солоухин — один из тех писателей, о ком с полным правом можно сказать: «Это художник слова». Завораживают описания природы, созданные им, удивительно точны, эмоциональны, выразительны его высказывания о человеке. В своём творчестве Солоухин не раз поднимал проблему взаимоотношений человека и природы. Эту проблему писатель ставит и в тексте о прекрасном росном утре.

Школа… Какая нежность переполняет мою душу при произнесении этого слова, сколько счастливых воспоминаний о событиях школьной жизни мгновенно проносится передо мной! Учителя в течение многих лет заботились о нас, окружали теплом и лаской, помогали в трудные минуты нашей жизни. Я всегда с большим трепетом буду вспоминать счастливые школьные годы и мысленно благодарить учителей за сформированные ими человеческие качества, свойства характера, которые всегда будут помогать мне в жизни. Именно к проблеме влияния школы на формирование характера человека обращается в своём тексте выдающийся русский педагог В. Сухомлинский.

Природа! Какая красота и мощь звучит в этом слове, как много смысла скрыто в нём! В течение многих веков люди пытались познать природу, проникнуть в её тайны. Множество стихов, песен, сказок люди сложили о матушке-природе, многие талантливые писатели воспевали её в своих произведениях. Торжествующий гимн удивительной красоте летнего утра звучит и в тексте В. Солоухина, размышляющего о возможности полной гармонии человека и природы.

1) В жизни редко бывает так, что люди оказываются абсолютно согласны друг с другом. Человек всегда склонен к сомнению, поэтому часто не доверяет окружающим, пытается переспорить других, доказать свою правоту. Понаблюдав за участниками словесных баталий, Л. Павлова описывает несколько разновидностей манеры вести дискуссию и обращает внимание читателя на различия в поведении полемистов, предлагая нам подумать над тем, какая тактика будет способствовать успеху обсуждения.

2) Каждый человек в современном мире стремится получить хорошее образование. А задумывался ли кто-нибудь о том, что стоит за этим понятием и каков должен быть объём знаний образованного человека? Я думаю, вряд ли… Мы редко размышляем об этом, озабоченные выбором престижных вузов и востребованных сегодня специальностей. А текст С. Кокориной заставляет подумать о том, что такое настоящее образование и какой человек с полным правом может считать себя образованным.

1) «Человек летал. Человек полетит. Человек пришёл в мир для безмерной свободы, творчества и счастья», — убеждённо говорит в своём тексте Александр Куприн. Эти слова были произнесены около столетия назад, и сейчас мы можем сказать: вера писателя в безмерные возможности человека, в его способность к творчеству, в силу его стремлений к свободе, которую может подарить полёт, была не напрасной.

2) «Равнодушие к нуждающимся в помощи — это один из самых опасных пороков», — утверждает В. Сухомлинский. С этим утверждением нельзя не согласиться. Но очень часто в наше время помощью, в которой нуждаются люди, оказывается вовремя сказанное доброе слово. А всегда ли мы ведём себя по отношению к окружающим как неравнодушные люди, свободны ли мы от порока равнодушия и не слишком ли часто за нашими словами привета, пожелания или благодарности, обращёнными к собеседнику, скрывается обычное безразличие? Об этом я задумалась, прочитав текст В. Сухомлинского.

3) «Больше всех говорит тот, кому нечего сказать» — этими словами Льва Николаевича Толстого как нельзя лучше можно охарактеризовать манеру ведения вести спор некоторых участников дискуссий, о которых говорит в своём тексте Л. Павлова.

4) Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам —

эти бессмертные строки А. С. Пушкина вспоминались мне, когда я читал текст Ф. Искандера.

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ (ФИПИ)

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

- 13.09.2021

Обновлено 15.11.2022

Мы рассмотрим 5 основных видов вступлений, который вы можете использовать при написании итогового сочинения. Обращаем внимание, что варианты вступлений — универсальные и не зависят от направлений текущего года.

Информация актуальна для 2022-2023 года!

- Всё об итоговом 2022-2023: направления, темы, литература, аргументы

Вступления бывают:

- Историческое

- Биографическое

- Аналитическое

- Цитатное

- Личностное

А теперь рассмотрим каждое из них на примерах.

Биографическое вступление

Вся жизнь великого русского мыслителя и писателя Л. Н. Толстого — это бесконечный поиск самого себя. Пройдя через соблазны большого света, через ужасы войны, став знаменитым на весь мир писателем, Лев Николаевич ни на минуту не останавливался в поиске своего предназначения. Не случайно для ответа на вопрос «Какую жизненную цель можно считать достойной?» мы обращаемся к роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».

Аналитическое вступление

Согласно толковому словарю, верность — это неизменность и стойкость чувств по отношению к чему- либо или кому-либо, способность твѐрдо, непоколебимо выполнять свой долг, сдерживать обещания. Это противоположность коварству, предательству, измене, обману. Верность не ждѐт ничего взамен, о ней не договариваются заранее, она всегда с человеком в любых его начинаниях, будь то отношения с людьми или со своим внутренним миром, мыслями, суждениями, верой.

Цитатное вступление

«Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть». Мне кажется, эти слова Антона Павловича Чехова очень точно характеризуют равнодушных людей. Действительно, как иначе назвать состояние нравственной глухоты, безразличия, с которым всѐ чаще приходится сталкиваться в обществе?

Личностное вступление

Я не случайно выбрал эту тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…

- План и структура итогового сочинения

Рекомендации по вступлению в итоговом сочинении

- Не стоит начинать сочинения с «атаки вопросами». (Пр. Что такое верность? Какую роль играет верность в отношениях? Что значит быть по-настоящему верным?) При таком подходе даются общие ответы обо всем и ни о чем. Дайте ответ на вопрос, сформулированный в теме сочинения, этого будет достаточно.

- Во вступлении часто используются определения из словаря. Необходимо использовать их с умом. Они должны быть мотивированы темой.

- Не увеличивайте объем вступления. Вступление должно составлять не более 15 % от всего сочинения.

- Во вступлении должен быть обозначен проблемный вопрос (это сама тема) и формулировка ключевого тезиса, который будете доказывать

— Типичные ошибки в итоговом сочинении

— Готовые клише для итогового

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.

Не раз можно слышать от учеников: «Я не знаю, с чего начать», «не могу написать первое предложение» и т. д. На самом деле начинать что бы то ни было всегда трудная задача. Но её по силам решить. Главное, знать основные правила.

Как же начать писать сочинение?

Во вступлении обязательно нужно опираться на тему и на те ключевые слова, которые в формулировке натолкнули вас на идею сочинения. Не надо сразу вдаваться в долгие рассуждения. Сначала сформулируйте те проблемные вопросы, на которые можно отвечать в русле вашей темы. После выбирайте самый привлекательный, «удобный» для себя вопрос, пытайтесь обосновать причину своего выбора и ответить на него — это и будет основной тезис вашего сочинения. Не забудьте ввести необходимые термины, раскрыть их, если это важно для темы вашего сочинения. Иногда во вступлении можно охарактеризовать эпоху создания произведения, или рассказать об эпизоде биографии писателя, или привести ещё какие-либо факты, которые важны для раскрытия темы или для анализа какого-то важного аспекта характеристики. Но не забывайте, что лишней информации (той, что не относится к раскрытию темы) вводить не нужно.

Вступление может содержать:

• ответы на поставленные тематические вопросы;

• личное мнение учащегося, если в названии сочинения есть

предпосылка к выражению собственного взгляда («что, по вашему мнению, хотел

донести до читателя автор в произведении…»);

• факты биографического характера об авторе или о

характерном историческом периоде, если такие сведения важны для смысла и

анализа текста;

• сформулированное понимание темы судьбы или образа героя,

если данная цель отражена в названии работы.

В зависимости от темы сочинения можно рекомендовать следующие варианты вступления:

1. Историческое вступление

уместно тогда, когда в сочинении вы собираетесь затрагивать историческую тематику.

Исторические вступление возможно, если:

- сочинение будет посвящено какой-то исторической эпохе или касаться её в ходе сюжета

- вы сосредоточите своё внимание на произведении, которое само по себе, по сути своей является историческим (так, например, говоря о романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир», невозможно не коснуться эпохи Александра I и Наполеона, а говоря о рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека», будет уместно во вступлении рассказать о событиях, всей страны в ХХ веке, формирующей характер не только одного человека).

2. Аналитическое вступление

уместно тогда, когда в

формулировке темы сочинения встречаются литературоведческие, философские,

нравственные термины, требующие пояснения. Например, «образ дороги в

художественной литературе», «образ маленького человека в произведениях русских

писателей», «честь и достоинство», «что такое дружба» и т. д.

В аналитическом вступлении к сочинению можно:

- говорить об эволюции образов (дороги, маленького человека и т. д.),

- давать объяснение понятиям,

- приводить определения из словарей и другой научно-популярной литературы, от которых в дальнейшем будем отталкиваться.

3. Биографическое вступление

Если вы хорошо ориентируетесь в

биографии писателя, у вас хорошая память на даты, места и другие подробности,

то этот вид вступления для вас. Оно будет уместно, если биография писателя

каким-то образом могла повлиять на развитие темы в его творчестве или

произведение сыграло определённую роль в творческой судьбе писателя. Так, например,

и М.Ю. Лермонтов, и А.С. Пушкин создавали свои произведения, неминуемо отражая

в них эпизоды, события своей жизни. И в этом случае, если вы захотите коснуться

творчества, например, уже упомянутых поэтов, это будет уместно.

В биографическом вступлении возможно:

- обращение к фактам из биографии писателя,

имеющим отношение к произведению или к поднятой в нём проблеме; - характеристика ближайшего окружения писателя;

- рассказ об истории создания литературного

произведения; - рассмотрение эволюции взглядов художника.

4. Сравнительное вступление

хорошо использовать, если тема сформулирована по принципу «1-й герой и 2-й герой» или просто дана, например, цитата, а в скобках указаны произведения или авторы, которые касались предложенной темы. В этом случае автору сочинения обязательно нужно сравнить указанных героев произведений между собой.

5. Вступление — характеристика произведения.

Если тема сочинения предполагает анализ одного или нескольких образов, созданных писателем (например, «Образы Чацкого и Молчалива в комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”», «Изображение поместного дворянства в романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин”»), то логичнее начать с характеристики произведения в целом, его места в русской литературе, его новизны и значимости. Однако подобного вида вступление может быть использовано и при написании сочинений на темы сопоставительного характера.

6. «Лирическое» вступление –

это вступление — своеобразный ответ на вопросы: «Почему я выбрал эту тему? Что интересует в ней именно меня? Почему именно эта тема заставила меня задуматься над …?». Именно в этом вступлении лучше всего отражается ваша творческая индивидуальность. Но это под силу, скорее всего, творческим натурам, которые хорошо владеют пером и могут рассуждать на тему, не отходя от сути вопроса.

7. Философское вступление

осмысляет какое-либо понятие как философскую категорию, т.е. предельно обобщенно, и необходимо тогда, когда следует раскрыть такие философские понятия, как свобода, необходимость, справедливость, гуманизм, личность, человеческое «я» и др.

8. Во вступлении — перекличке с современностью

ваша задача рассказать, почему тема, на которую вы собираетесь рассуждать, остаётся злободневной и в наши дни, что роднит произведение, героя, проблемы, о которых вы пишете, с сегодняшним днём?

9. Традиционное вступление

состоит из нескольких элементов:

ключевых слов темы, общих рассуждений о значимости данных понятий в жизни

человека, главного вопроса темы.

Традиционное вступление

состоит из нескольких элементов:

- объяснение ключевых слов темы или цитаты;

- общие рассуждения о значимости предложенных для

объяснения понятий в жизни человека; - ответ-тезис на главный вопрос темы.

Если изложенные выше типы вступления можно условно назвать типами вступления по содержанию, то ниже приведем типы вступления по форме.

- Академический стиль вступления используется, когда вы говорите от 3-го лица, не стараетесь ярко показать свою индивидуальность: «Писатель родился в … году, окончил (или не окончил) университет, вершиной творчества стало произведение, о котором пойдёт речь. Роман (повесть, поэма, рассказ) написан в … году…» и т.д.

- Вступление от «я» используется, когда пишущий сразу хочет выразить свою индивидуальность, акцентировать внимание на своей точке зрения: «Я не случайно выбрал(а) эту тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…».

- «Киношный» стиль вступления обычно он начинается с многоточия, за которым следует какой-то зримый образ. «…Ненастная ночь. За окном шумит ливень. Тихо и уютно горит настольная лампа. У меня на коленях раскрытый томик чеховских рассказов…».

- Дневниковый стиль, как правило, сразу погружает нас во внутренние переживания героев и самого пишущего, для него характерна особая исповедальность, интимность. «Болконский… Кто же он такой? Почему всякий раз, встречаясь с ним на страницах романа, я испытываю то необъяснимую радость, то жгучую досаду, часто ловлю себя на мысли, что это я, что это про меня. Хотя, конечно…».

- Цитатное введение сразу начинается с цитаты, в которой заключена концептуально важная для пишущего информация. «Что вы, что вы с собой сделали!» — говорит Соня Раскольникову. Вдумаемся в её слова. Они применимы ко всем героям Достоевского. Мармеладов, Рогожин, Карамазов – все они что-то над собой сделали, помимо того, что сделала над ними жизнь…».

Приведём несколько речевых приемов, которые помогут вам написать хорошее вступление.

- Приём «риторические вопросы».

«Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье …» .

«Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами и не являются, не стоят перед ними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися….»

«Некоторые считают, что … . Другие подчёркивают … . Но смысл этой проблемы несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас. … Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в произведении… »

«Этот вопрос встаёт перед каждым новым поколением, потому что человек не желает довольствоваться старыми ответами и стремится найти свою правду…»

«Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с …» .

- Приём «Ниточка».

Нужно начать с цитаты, в которой заключена главная мысль

текста. «(Высказывание)», — так начинается статья … . Уже в первом

предложении чётко выражена главная тема текста. О … много говорили и писали.

Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … .

(Определить проблему в виде вопроса.)

«…», — писал известный …. В этих словах звучит … .

Действительно, …

- Приём «Ключевое слово» требует:

определить тему текста;

выделить ключевое понятие;

раскрыть смысл этого понятия.

Отчаяние – это такое душевное состояние человека… Доброта

– одно из самых важных человеческих качеств… и т.д.

- Приём «Аллегория».

Нужно

проиллюстрировать важность поставленной проблемы каким-либо конкретным

примером.

«Каждому из

нас приходилось сталкиваться (слышать, видеть), как…»

«Представьте,

что вам посчастливилось (довелось услышать, увидеть)…»

Приведём еще ряд речевых конструкций, которые помогут вам написать хорошее вступление.

- «Всем известно, что … . Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушённые подростки, и умудрённые опытом люди… Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящён …»

- «О необходимости … знает каждый. Об этом говорят учителя в школе, писатели в своих книгах».

- « Проблемы… — это те проблемы, которые встают перед человеком постоянно. Казалось бы, всё давно должно быть решено. Но как часто всё остаётся только на уровне формальных знаний».

- «… » – эти вопросы звучат постоянно… . Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

- «Люди часто размышляют о том, что … » . (О том, что … , люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории).

- «Что мы знаем об …? (каждый из нас когда-нибудь …)». «Чаще всего наши знания об … ограничиваются самыми общими представлениями: … » .

- «…», — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль произведений (указать автора цитаты)… .

- «Давайте задумаемся над смыслом этой как будто бы «хрестоматийной» и всем понятной фразы…»

- «Если спросить любого из нас …, то, наверное, мы ответим на этот вопрос утвердительно. Мы знаем, что…».

Многих интересует: можно ли в качестве первого предложения во вступлении повторить вопрос темы или же написать то же вопросительное предложение. Конечно, это не возбраняется, но в этом случае важно помнить, что в итоговом сочинении-рассуждении предполагается тезис-ответ на заявленный в теме вопрос. А это удобнее делать после самого вопроса, во избежание логических ошибок. Поэтому рекомендуем сначала дать общее рассуждение по теме, а потом поставить сам вопрос, на который дать ответ-тезис, впоследствии вами аргументированно доказываемый. Но в то же время, конечно же, нигде не может быть чётких указаний на то, что тезис-ответ на вопрос должен быть обязательно в начале сочинения. (Просто в этом случае проще построить логически верный ответ с системой доказательств в сочинении.) Его (тезис) можно заявить и в конце сочинения, подводя итог всему сказанному в виде того самого ответа-тезиса на вопрос.

А теперь самое время привести несколько примеров традиционных вступлений по предложенным направлениям:

Бернард Шоу говорил: «Тот, кто никогда не надеялся, не может отчаяться». Это мудрое высказывание отражает вселенскую истину: тот, кто никогда не питал надежды ни на что, не может разочароваться, отчаяться, впасть в уныние. Никто не станет отрицать, что надежда окрыляет и вдохновляет человека на преодоление препятствий на пути к счастью, но не оправдавшая себя надежда может оказаться губительной для человека. Действительно, состояния крайней безысходности и ожидание благоприятного исхода всегда взаимосвязаны…

В течение долгого времени люди не перестают рассуждать о том, что же такое доброта, как относиться к проявлениям доброты. Многие люди считают, что проявление доброты часто указывает на слабохарактерность человека, стремление угодить окружающим. Добрый человек – простой человек, а простота, как известно, хуже воровства. Но стоит ли расценивать доброту как проявление слабохарактерности и отсутствия силы воли? Разве доброта не может быть проявлением силы человека, переступившего через свою гордыню?

Как говорится, сделай что-нибудь доброе — никто не заметит, а соверши что-то плохое — на всю жизнь запомнят. Когда я впервые прочитала рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор», то долго не могла прийти в себя. Вот так бывает: помогаешь людям всю свою жизнь, а в трудную для тебя минуту никто не приходит к тебе на помощь — все просто пользуются твоей добротой и при этом нисколько это не ценят.

Любовь — это, пожалуй, самое необъяснимое из всех человеческих чувств. Кто-то пытается объяснить её природу при помощи науки, кто-то говорит о том, что любовь — то, что даётся богом или судьбой. Так или иначе именно любовь управляет жизнью большинства людей. Недаром Иван Сергеевич Тургенев говорил: «Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Но всегда ли это чувство несёт нам радостные минуты или же часто приносит разочарование, страдание?

Говорят, по вере воздастся… Можно перефразировать эти слова так: если ты влюблён, неважно, в кого или во что, то и мир вокруг тебя становится влюблённым, а значит, дарит тебе только счастливые минуты! Когда человек влюблён, ему хочется быть лучше и, соответственно, делать этот мир совершеннее, а значит, даже при наличии каких-то пороков, он будет стараться от них избавиться, потому что любовь перерождает человека.

Любовь — это самая необъяснимая сила на земле. Она может заставлять людей идти на подвиги, развязывать войны, строить города. Это чувство заставляет человека заглянуть внутрь себя, почувствовать свои безграничные возможности, а значит, порой и переродить человека заново, дать возможность ему почувствовать себя сильным и счастливым.

О любви писали и пишут многие авторы. Но каждый о ней говорит по-своему. Конечно, у любви множество оттенков, но в любом случае, любовь — это то, что даёт силы или хотя бы приятные воспоминания. Но почти в каждом произведении о любви все действия протекают достаточно напряжённо и заканчиваются, как правило, трагично: «Анна Каренина», «Бедная Лиза» и многие другие. Почему же любовь, которая должна восприниматься именно как благо, несёт в себе столько трагизма?

Успехов!

Вступление и заключение к сочинению.

Вы должны учитывать следующие правила создания вступления и заключения в сочинении:

1. Вступление (без плана и эпиграфа) и заключение вместе не должны превышать по объему четверти всего сочинения.

2. Вступление и заключение должны быть связаны друг с другом по смыслу. Обычно во вступлении задается вопрос или ставится проблема, а в заключении даются ответы или показывается, что проблема решения не имеет.

3. Вступление и заключение должны быть связаны по смыслу с основной частью сочинения.

Виды вступлений к сочинению.

1.Репортажное описание. Самый удачный вид вступления. Если удастся ярко описать какую-то картину, ситуацию, проверяющий просто увлечется чтением сочинения и забудет об ошибках. Глаголы должны быть в форме настоящего времени. Используйте побольше назывных предложений. Описывать ситуацию надо так, будто вы видите ее на самом деле и ведете прямой репортаж о происходящем. Луче всего не говорить сразу, что происходит, потомить читателя ожиданием развязки или пояснения.

Пример.

“На обложке книги — две фигуры: солдат в телогрейке, галифе, кирзовых сапогах и шапке-ушанке и мальчонка лет пяти- шести, одетый тоже почти по-военному. Конечно, вы догадались. Это “Судьба человека” Михаила Александровича Шолохова.” (Тема: Судьба военного поколения в рассказах Шолохова.)

“.За окном сгущались сумерки. Неторопливо падал снег. Кругом была такая тишина, что казалось, только треск дров в жарко пылающем камине напоминал, что жизнь не прекращалась.

Вдруг Пушкин явственно услыхал звон колокольчика. Он бросился к окну. Как был в одной рубахе, босиком — распахнул двери, ведущие из сеней на крыльцо дома. Из саней выскочил кто-то в шубе, схватил в охапку, потащил в комнаты. Это был Пущин, навестивший поэта в ссылке в Михайловском. Шла зима 1825 года.” (Тема: Дружба в жизни и поэзии Пушкина).

2. А — великий русский писатель. Он оставил многотомные труды, которые до сих пор с наслаждением перечитывает все человечество. Его имя бессмертно. И т.д., и т.п.

Слабое вступление, но и его при случае можно использовать за неимением лучшего.

3. Обыгрывание даты смерти автора. Это удачное начало. Во-первых, смерть — повод подвести итог жизни и творчества, во-вторых, под это дело можно написать слезное начало, а если у проверяющего возникли какие-то эмоции — это хорошо. Но любую дату надо связывать с главной мыслью.

Пример.

“Он возвращался на родину. Позади осталась Европа, впереди русская земля. Гоголь ехал умирать. Колокольчик мерно отсчитывал дорожные ухабы пыльного шляха. Стояло душное лето 1847 года.”

4. Обыгрывание даты рождения автора. Школьники часто начинают свои сочинения с даты рождения автора. Это начало не очень удачно и правомерно только в том случае, если дата не просто названа, а связана с основной частью сочинения (через связь с другими событиями в мире: происшедшим в стране, в семье писателя, с затмениями лун и солнца, полетами комет, рождениями людей и эпох.)

Пример.

“Вероятно, есть какая-то символика в том, что Пушкин родился накануне нового столетья. Все, что принес он с собой не только в литературу, но и в миропонимание, было необычны для многих его соплеменников. Пушкин значительно обогатил свое время.”

5. Обыгрывание даты написания произведения. Во вступлении такого вида необходимо показать, какие события жизни страны повлияли на автора, как они отразились в произведении.

6. Обыгрывание даты событий произведения. Авторы не всегда пишут о том времени, в котором живут. Пушкин, например, описывал восстание Пугачева, Толстой войну начала века. Во вступлении такого вида важно дать объяснение, почему автор начал описывать именно те исторические события.

7. Отталкивание от цитаты. Сочинение начинается с эпиграфа или цитаты в первом абзаце. Далее идет фраза типа: “я не случайно начал свое сочинение с этих слов” и начинается обсуждение смысла процитированной фраз, потом — плавный переход к основной части сочинения. Такое вступление может получиться очень удачным.

8. Раскрытие основного понятия темы сочинения.

Пример.

“Добро и зло. Понятия вечные и неразделимые. И пока живы дух и сознание человека, они будут бороться друг с другом, добро будет открываться человек, освещая ему путь к истине.” (Тема: Добро и зло в романе Булгакова “Мастер и Маргарита”.)

9. Произведение “.” — неустаревающее, великое, многогранное, всеми читаемое и т.д. Слабое вступление, но пригодное в случае предательства воображения на экзамене.

10. Основная проблема, которая волновала писателя — это. Некоторые писатели всегда пишут об одном и том же (их тема не меняется) или думают над одними и теми же вопросами (их проблема не меняется). Например, Некрасов всегда писал о народе и думал над тем, как народ спасти от гнета. Во вступлении к сочинению можно показать основную тему или проблему автора для того, чтоб рассмотреть конкретное произведение в ряду других произведений этого автора. Если четко выделить проблему и довести ее до философского осмысления, может получиться замечательное вступление.

Пример.

“Александр Николаевич Островский впервые в русской литературе глубоко и реалистично изобразил быт и нравы русского купечества, нарисовал колоритные образы самодуров, мир темного царства. Не побоялся показать консервативную силу этого мира.”

“Творчество великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева — гимн высокой, вдохновенной, поэтической любви.”

11. Личное восприятие. Проблема, которая взволновала автора сочинения после прочтения и анализа произведения. Высказывание и анализ своих мыслей всегда импонирует проверяющему.

Пример.

“Что же такое простота, правда, доброта? Всесилен ли человек, обладающий всеми этими свойствами характера? Я часто задавал себе эти вопросы, но ответить на них мне было трудно. Я обращаюсь к классике. Пусть она мне поможет в этом разобраться. Имя Льва Николаевича Толстого знакомо мне с раннего детства. Но вот недавно, всего лишь год назад, я прочитал роман “Война и мир”. Это великое произведение заставило меня по-иному посмотреть на вопросы, которые стоят в начале моего сочинения.”

Материал взят из сети интернет

КАК НАПИСАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ?

Поговорим о вариантах вступительной части. Итак, как начать сочинение? Вступительная часть может быть как стандартной, так и оригинальной (если мы хотим получить дополнительный балл за оригинальность, что предусмотрено критериями оценки сочинения в вузе).

ВСТУПЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ

В общем виде стандартное вступление состоит из нескольких элементов:

- ключевых слов темы (цитаты),

- общих рассуждений о значимости данных понятий в жизни человека,

- главного вопроса темы.

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом

Рассмотрим несколько примеров с учетом особенностей формулировок реальных тем итоговых сочинений. Темы, предложенные на всех этапах итогового сочинения 2014-2015 г., можно разделить на три типа: тема-вопрос, тема-утверждение, тема- номинативное предложение.

Тема-вопрос

Например: «Чему человек может научиться у природы?»

|

Элементы вступления |

Пример |

|

Ключевые слова темы |

Природа и человек… |

|

Общие рассуждения о предмете речи |

Как тесно они взаимосвязаны! Природа всегда оказывала сильное влияние на жизнь человека, на его духовный мир и эмоциональное состояние. Природа — мать, которая заботится о том, чтоб у человека было все необходимое для жизни. Природа –друг, который поддерживает в трудную минуту, поднимает настроение. Природа — мудрый учитель, который преподает людям порой трудные, но важные уроки. |

|

Вопрос (задаем главный вопрос темы, на который будем отвечать в основной части). |

Так чему же может научиться человек у природы? |

Примечание. Можно ли начинать сочинение по теме-вопросу сразу с предложенного вопроса? Теоретически да, а практически нежелательно, потому что за вопросом должен следовать ответ – тезис, а это уже элемент основной части. Таким образом, у нас пропадает полноценное вступление, что может быть расценено как ошибка в построении текста.

Тема-утверждение

Например: «Память о войне – ответственность перед прошлым и будущим». Как вариант может быть дано утверждение–цитата, например: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. Друнина).

В этом случае тоже можно начать с ключевого слова. Далее, как обычно, общие рассуждения и вопрос. Вопрос, естественно, формулируем уже сами, опираясь на смысл утверждения.

Здесь над подстерегает опасность — задать вопрос не по теме. Чтобы ее избежать, вспоминаем, что наша тема — это утверждение, и поэтому логичнее всего будет спросить, почему это высказывание справедливо, почему именно так, а не иначе.

Например, к теме «Память о войне – ответственность перед прошлым и будущим» можно задать вопрос: «Почему нужно помнить о войне? Почему память о прошлом — это ответственность перед прошлым и будущим?»

К теме «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» можно поставить такие вопросы: «Почему же на войне так страшно? Какие тяжелые испытания война несет людям?»

Рассмотрим пример вступления по теме:«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. Друнина).

|

Элементы вступления |

Пример |

|

Ключевые слова темы |

Война… |

|

Общие рассуждения о предмете речи |

За этим коротким словом скрыты трагедии миллионов людей. Неизгладимый след оставила война в сердцах тех, кому довелось своими глазами видеть ужасы военных дней. Те, кто знает о них лишь понаслышке, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, тоже понимают, что ничего страшнее нет и быть не может. |

|

Вопрос (задаем главный вопрос темы, на который будем отвечать в основной части). |

Зададимся вопросом: какие же тяжелые испытания несет война людям? |

Примечание. Можно ли начать сочинение с предложенной в качестве темы цитаты? Конечно, да. В этом случае заменяем ключевые слова на цитату, далее действуем аналогично.

Тема-номинативное предложение, или, проще говоря, просто ключевые слова

Например: «Роль родительского наставления в жизни человека».

В этом случае действуем уже знакомым путем: ключевые слова-общие рассуждения-вопрос.

|

Элементы вступления |

Пример |

|

Ключевые слова темы |

Родители и дети… |

|

Общие рассуждения о предмете речи |

Ребенок, появляясь на свет, прежде всего чувствует заботу и любовь со стороны самых близких для него людей – его родителей. Это его семья. Благодаря родным он чувствует себя в безопасности, с их помощью познает мир. Конечно, желая своему ребенку только лучшего, родители дают ему свои советы, учат, воспитывают. |

|

Вопрос (задаем главный вопрос темы, на который будем отвечать в основной части). |

Какую же роль играют родительские наставления в жизни человека? |

ВСТУПЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ

Теперь пришло время поговорить об оригинальности. Ведь дополнительный балл при поступлении лишним не будет. Откуда же взять эту самую оригинальность? Это не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Можно рассказать в качестве вступления о неком случае, который навел на размышления по заданной теме. Здесь важно, чтобы заключение перекликалось с вступительной частью. Так у нас получится так называемая кольцевая композиция сочинения.

|

Варианты вступления |

Примеры |

|

Рассказ о случае, который навел на размышления по данной теме |

Несколько дней назад я проезжал мимо старого яблоневого сада на окраине города. Этот сад я помню с детства: зимой мы с родителями ходили на лыжах меж посеребренных снегом деревьев, в мае слушали здесь чарующее соловьиное пение. И вот теперь сад вырубают. Город растет, и здесь собираются строить очередной жилой комплекс. Конечно, людям нужно где-то жить, нужно строить новые дома. Но мне стало невыразимо жаль, что погибнет прекрасный сад, что не будет он больше никогда и никого радовать весенним цветением и летним урожаем душистых сочных яблок. Этот случай заставил меня задуматься об отношении человека к миру природы. |

|

Вечером я возвращаюсь домой по темной улице. В окнах домов горит приветливо свет. Глядя на эти освещенные окна, я невольно задумываюсь о тех, кто живет там. Быть может, за этим окном собралась к ужину счастливая семья, а может быть, там живет одинокий пожилой человек. Когда-то он был он был молод и у него была семья, но потом пришла война и отняла у него близких, нанесла тяжелые раны. Сегодня никто о нем не вспоминает, никому нет дело до его подвигов и горестей. Почему так случилось? Должны ли мы хранить память о прошлом и думать о тех, кто дал нам будущее? |

|

|

Сегодня, перебирая вещи в шкафу, я наткнулся на шкатулку со старыми письмами, который писал мой дед с фронта. Он не вернулся домой, и эти письма да пожелтевшие фотографии – единственная память о нем. И вот я читаю письма человека, которого никогда не видел, но благодаря которому сейчас живу на свете. Перебирая ветхие листочки, я думаю о тех, кто отдал свою жизнь ради нас, о той страшной цене, которую они заплатили за наше сегодняшнее счастье. |

Примечание. Каким бы путем мы ни пошли, помним, что во вступлении обязательно должна прозвучать тема. Не стоит вдаваться в далекие от нее рассуждения.

КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕЗИС В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ?

Тезис — это самое важное в сочинении, ведь от него зависит раскрытие темы.

КОЛИЧЕСТВО ТЕЗИСОВ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ

Тезис может быть всего один. Однако не всегда удается развернуть рассуждение по одному тезису на 350 слов. Поэтому можно сформулировать два тезиса и более. Кроме того, некоторые темы уже предполагают наличие как минимум двух тезисов (например, тема «Война – печальней нету слова./ Война – святее нету слова…»).

При формулировке тезиса нужно учесть два аспекта:

- связь тезиса и темы,

- особенности формулировки самого тезиса.

ТЕМА И ТЕЗИС

Формулировка тезиса, естественно, напрямую зависит от специфики темы. Рассмотрим несколько примеров.

Тема-вопрос

Если тема представляет собой вопрос, то требуется дать на него непосредственный ответ. Как правило, именно этим вопросом заканчивается вступительная часть сочинения.

|

Тема |

Тезисы |

|

«Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?» |

Человек взрослеет, когда сталкивается с горем, трагедией, недетскими испытаниями, например в военное время. Взросление происходит, когда ребенок учится ответственности за свои поступки. Взрослеть человеку помогает забота о близких людях. |

Тема-утверждение (в т.ч. цитата)

В этом случае требуется обосновать уже имеющееся утверждение. Вступительную часть мы закончили вопросами, почему так, а не иначе. В тезисной части нужно объяснить, почему так.

|

Тема |

Тезисы |

|

«Война – печальней нету слова./ Война – святее нету слова…» (А. Т. Твардовский) (Во вступительной части задаем вопросы: почему «война» — это самое печальное слово, почему это святое слово?) |

«Война – печальней нету слова», ведь она несет смерть, боль, горе. «Война – святее нету слова», потому что человек в годы тяжелых испытаний становится на защиту Отечества, проявляет мужество, самоотверженность, героизм. |

Тема — номинативное предложение (ключевые слова)

Вступительная часть заканчивается вопросами о каждом из ключевых понятий. Нам нужно сформулировать свое суждение о каждом из них, дать ответы на поставленные вопросы.

|

Тема |

Тезисы |

|

«Гармония природы и несовершенство человека». (Во вступительной части задаем вопросы: В чем заключается гармония природы? В чем состоит несовершенство человека? Как они взаимосвязаны? |

Природа – это пример гармонии, красоты, совершенства. В ней все разумно и соразмерно. Человек же, напротив, несовершенен, имеет множество пороков: жестокость, эгоизм, жадность. Более того, в силу темных сторон своей натуры он может наносить вред природе. |

СПОСОБЫ ФОРМУЛИРОВКИ ТЕЗИСА

Формулировка тезиса традиционная

Стандартная формулировка тезиса предполагает прямое выражение мысли.

|

Варианты тезиса |

Примеры |

|

Прямое выражение главной мысли |

Люди понимают, что необходимо беречь природу, сохранять окружающий мир для потомков. |

Формулировка тезиса оригинальная

Что касается претензии на оригинальность, то тут возможно несколько путей.

Так, можно рассказать о случае из жизни (если этот прием не был использован уже во вступлении).

Самый удобный и легкий способ – вопросно-ответный ход, когда мы сами себе задаем вопрос и сами на него отвечаем. Этот способ удобен тем, что позволяет не сбиться с мысли.

Можно использовать метод аналогии – сравнение с миром природы.

|

Варианты тезиса |

Примеры |

|

Пример из жизни |

Великая Отечественная война коснулась в нашей стране каждой семьи, принесла горе и страдания в каждый дом. Не исключение и моя семья. Узнав, что моя бабушка-партизанка, фашисты пришли в дом к ее матери и пытали ее, чтобы узнать, где находится партизанский отряд. Прабабушка ничего им не сказала, и тогда немцы казнили ее. 9 мая в нашей семье – это не просто праздник, это напоминание о страданиях, перенесенных старшим поколением. |

|

Вопросно-ответный ход |

Что помогает человеку преодолевать трудности? Наверное, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Мне кажется, что важную роль играет поддержка близких людей. |

|

Аналогия (сравнение с миром природы) |

На мой взгляд, именно любовь помогает справиться с трудностями. Любовь дает человеку крылья, с помощью которых ему становится легче преодолевать препятствия, возникающие на пути. |

Примечание.

Важно, чтобы все формулируемые тезисы соответствовали заданной теме, не отклонялись от нее.

КАК ПРИВЕСТИ АРГУМЕНТЫ НА ЛИТЕРАТУРНОЙ ОСНОВЕ?

Итак, тезис сформулирован, теперь нужно привести аргумент из литературы.

КОЛИЧЕСТВО АРГУМЕНТОВ

Вполне достаточно привести к одному тезису один литературный аргумент, приводить несколько аналогичных к одному тезису нецелесообразно. Важно: если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент!

СТРУКТУРА АРГУМЕНТА

Аргумент состоит из нескольких элементов и включает:

- обращение к литературному произведению: называем автора и заглавие произведения, его жанр (если знаем; если не знаем, то так и пишем – «произведение») (см. «Шаблон итогового сочинения»);

- его интерпретацию: здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т.п.(см. «Шаблон итогового сочинения»). Почему нельзя просто написать: «герой пошёл туда-то, сделал то-то»? А потому что это будет уже не анализ, а простой пересказ;

- промежуточный вывод (промежуточный он потому, что завершает только одну из микротем, а не все сочинение в целом; нужен для логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, формулируем основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной проблеме. Используем клише типа «писатель хочет донести до читателя мысль о …» и т.п. (см. «Шаблон итогового сочинения»). Важно: промежуточный вывод аргумента должен прямо соотноситься с тезисом, к которому мы привели этот аргумент.

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом.

|

Элементы аргумента |

Пример |

|

Обращение к произведению |

Проблема экологии волнует многих писателей, которые в своих произведениях предупреждают человечество об опасности. Мысль о необходимости пересмотреть свое отношение к природе выражена в романе Г.Троепольского «Белый Бим, Черное ухо». |

|

Интерпретация фрагмента (желательно не менее 3 раз упомянуть автора) |

Автор вспоминает об установке руководства общества охотников об уничтожении сорок как вредных птиц, что обосновывалось якобы наблюдением биологов. Потом истребляли ястребов, потом – волков. А потом оказалось, что все они полезны, и убивать их запретили. Запретили после того, как почти уничтожили начисто. Автор говорит о новом указании — уничтожать ворон. Он обращается к читателю с призывом: «Спасите серую ворону!» Писатель заостряет наше внимание на том, что и эта птица нужна, ведь она играет роль санитара. |

|

Промежуточный вывод в конце аргумента |

Писатель хочет донести до нас мысль о важности всех живых существ в природе. Человек не должен бездумно их уничтожать и спохватываться, когда становится слишком поздно. |

МОЖНО ЛИ ПРИВОДИТЬ АРГУМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?

Да, да и еще раз да!!! 31.08.2015 в программе «Мнение» (Вести.ru) принимали участие министр образования и науки Д. Ливанов, председатель совета по школьным сочинениям Министерства образования и науки Н.Солженицына. Они согласились с тем, что недопустимо запрещать аргументы на основе произведений мировой литературы.

КАК НАПИСАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ?

Вот мы и добрались до заключительной части нашего итогового сочинения. Заключение, как и прочие композиционные части сочинения, может быть как стандартным, так и оригинальным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ

Существует несколько стандартных способов закончить сочинение:

- Вывод. Обычно принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного. Это, наверное, самый распространенный способ закончить сочинение. Однако одновременно это и самый трудный способ, т.к. сложно, с одной стороны, не продублировать в выводе то, о чем уже было сказано, и, с другой стороны, не уйти в сторону от темы сочинения.

- Призыв. Это еще один достаточно распространенный вариант концовки. Здесь желательно НЕ использовать глаголы 2 лица типа «берегите», «уважайте», «помните». Почему? Да все очень просто: каждое сочинение имеет адресата – того, кто его прочитает и к кому будут обращены призывы. В нашем случае это учитель, который будет проверять работу. Получается, что именно его мы и призываем беречь, помнить и т.д. Честно сказать, не очень-то это этично. Поэтому лучше использовать слово «давайте»: «давайте беречь природу», «давайте помнить о ветеранах» и т.д.

- Выражение надежды. Это один из самых выигрышных вариантов заключительной части, т.к. позволяет избежать дублирования мысли, этических и логических ошибок. Важно: выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное. Писать: «Хочется надеяться, что природа отомстит за себя и все люди умрут», — не стоит, сами понимаете.

|

Варианты заключения |

Примеры |

|

Вывод |

Итак, чем же живы люди? Я думаю, любовью. Люди живы любовью к своим близким и друзьям, любовью к родной земле и природе. Их ведет по жизни мечта, надежда на лучшее, вера в свои силы. А помогают идти по жизни добрые чувства: сочувствие, милосердие, чуткость, отзывчивость. Это и есть то, без чего немыслима наша жизнь. |

|

Призыв |

В заключение хочется призвать людей не забывать о том, что природа — наша мать, которая дает нам все необходимое для жизни. Без нее мы не смогли бы существовать. И поэтому наш долг — отвечать ей добром на добро. Давайте заботиться о ее сохранении, бережно относиться ко всему, что нас окружает. |

|

Выражение надежды |

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что в каждой семье будут царить гармония и взаимопонимание. Хочется верить, что любовь, забота, чуткость станут главными в отношениях поколений. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ

Что касается нестандартных способов завершить сочинение, то здесь выбор не так велик:

- Завершение рассказа о неком случае, заставившем задуматься над темой (если в качестве вступления был приведен такой рассказ).

- Цитата, подходящая по смыслу. Можно запастись заранее цитатами по всем тематическим направлениям, может случиться, какая-нибудь подойдет. Важно: смысл цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли сочинения. Нельзя использовать цитату только потому, что в ней встречается ключевое слово, (например, в сочинении о природе цитата со словом «природа») и не учитывать ее общий смысл.

|

Варианты заключения |

Примеры |

|

Зарисовка, которая возвращает к вступлению |

Я смотрю на освещенные окна домов и думаю о том, как было бы хорошо, если бы за ними не было одиночества, если бы каждый, кто живет там, был окружен заботой. |

|

Перебирая старые фронтовые письма, я мечтаю о том, чтобы в мире никогда не было больше войн, разлучающих семьи. |

|

|

Цитата |

Таким образом, дружба имеет огромное значение в жизни человека. Недаром Цицерон утверждал: «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — все равно что лишить мир солнечного света». |

КАК СДЕЛАТЬ СВЯЗКИ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СОЧИНЕНИЯ?

Чтобы текст был связным, необходимо обратить внимание на плавный переход от одной микротемы (тезиса и аргумента) к другой. Как же «склеить» части сочинения, чтобы оно не казалось «нарезкой» из нескольких разных кусков?

Для этого в начале каждого абзаца помещаем краткое изложение содержания предыдущего абзаца, после чего следует новая мысль.

|

Варианты связок |

Примеры |

|

Краткое изложение содержания предыдущего абзаца в одном предложении, затем формулировка новой мысли. |

Действительно, природа дает нам все необходимое для жизни. А как же относимся к ней мы? Увы, мы часто бываем жестоки и безответственны по отношению к природе. |

|

Легко заметить, что человек часто губит все, что его окружает. К счастью, люди уже сейчас осознают свои ошибки и задумываются о том, как сохранить природу для потомков. |

|

|

День Победы важен для меня как память не только о трагедии народа, но и о мужестве и героизме людей, противостоявших врагу. |

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЕ СОЧИНЕНИЕ НА НАЛИЧИЕ ОШИБОК?

Итак, итоговое сочинение написано на черновике. Вот, казалось бы, и все, можно переписывать набело. Но не спешим это делать: пройдена только половина пути. Теперь предстоит преодолеть вторую, не менее ответственную. Это проверка и редактирование текста. Как это сделать?

Вначале следует проверить содержание. Делаем это в несколько этапов:

- Читаем только вступительную и заключительную части.Убеждаемся, что они соответствуют, во-первых, заданной теме, а во-вторых, друг другу, в них говорится об одном и том же. Например, вступительная часть: «Человек и природа… Как тесно они взаимосвязаны! Природа всегда оказывала сильное влияние на жизнь человека, на его духовный мир и эмоциональное состояние. Человек в свою очередь воздействует на окружающий мир, преобразовывая его. Задумаемся над вопросами: как именно влияет природа на человека, как человек относится к природе?» и заключительная часть: «В заключение хочется еще раз подчеркнуть неразрывность связи между человеком и природой. Мы не должны забывать о том, что природа — наша мать, которая дает нам все необходимое для жизни. Без нее мы не смогли бы существовать. И поэтому наш долг- отвечать ей добром на добро, заботиться о ее сохранении, бережно относиться ко всему, что нас окружает».

- Читаем вопросы вступительной части и тезисы.Убеждаемся, что тезисы являются ответами на заданные вопросы. Например, во вступительной части заданы вопросы: «Как именно влияет природа на человека, как человек относится к природе?» В тезисной части находим ответы: «Картины природы способны вызвать восхищение. Более того, они могут повлиять на душевный мир человека, изменить его внутреннее состояние, даже спасти ему жизнь… Однако часто случается так, что человек варварски относится к природе, уничтожает растения и животных, загрязняет почву, воду и воздух».

- Читаем пары «тезис+аргумент». Убеждаемся, что пример именно о том, о чем говорится в тезисе, а не о чем-либо другом. Тезис: «Влияние природы на человека может быть невероятно сильным, причем красота природы способна не только изменить его настроение, но даже спасти ему жизнь». Аргумент: «Об этом повествует М.М.Пришвин в рассказе «Голубая стрекоза». Автор описывает, как тяжело раненный боец попросил отнести его к ручью. Юноша смотрел на воду в лучах заходящего солнца, на беспрерывно летающую над ней стрекозу и улыбался. Рассказчик уверен, что жизнь этого человека спасли не только доктора, но и красота лесного ручья и даже стрекоза».

- Читаем концовку каждого абзаца и начало следующего.Убеждаемся, что переход от одной микротемы к другой плавный. Например: «Природа дает нам все необходимое для жизни. Существование человечества без нее немыслимо. Это значит, что человек обязан заботиться об окружающей среде, сохранять ее для будущих поколений. Однако часто случается так, что человек варварски относится к природе, уничтожает растения и животных, загрязняет почву, воду и воздух. Такое отношение может привести к самым пагубным последствиям».

Теперь, когда мы убедились, что сочинение написано в соответствии с темой и не содержит логических ошибок, приступаем к проверке речевого оформления, т.е. обнаружению речевых, грамматических, пунктуационных, орфографических ошибок. Здесь тоже будет несколько этапов.

- Читаем текст по отдельным предложениям. Находим грамматические основы, задаем вопросы ко ВСЕМ второстепенным членам. Долго и нудно? Да, зато позволит проверить сочетаемость слов и их грамматическую связь. Определяем, простое предложение или сложное, чем осложнено. При необходимости расставляем знаки препинания. В случае сомнений в необходимости того или иного знака перестраиваем конструкцию. Ведь это сочинение, а не диктант! Здесь можно и нужно изменять текст.

- Читаем каждое слово по слогам, как в первом классе. Причем лучше не с начала предложения, а с конца. Кажется бредом? Именно так можно отыскать орфографические ошибки. Почему именно так? Посмотрите на следующий текст: «По рзезульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом».Вот так-то. В случае сомнений в правильности написания слова его можно и нужно заменить на более простое. Как говорится, не знаешь, как пишется слово «селёдка», — напиши «рыба».

Вот наконец проверка завершена. Осталось дело за малым – подсчитать количество слов. Учитываются все слова, в т.ч. предлоги, союзы и частицы. Проще говоря, то, что пишется отдельно, и считается отдельным словом. Это не относится к цифрам, например году (1890)! Слово с дефисным написанием рассматривается как одно. Что делать, если получилось меньше 250? Придется увеличивать объем до необходимого минимума, иначе работу не засчитают.

Если недостает всего нескольких слов, то можно добавить в тезис вводные слова типа «конечно», «бесспорно», «несомненно» и т.п., а также наречия к глаголам и прилагательные к существительным. Например, вместо «важно беречь природу» написать «конечно, очень важно беречь родную природу».

Если же не хватает значительного количества слов, то можно, во-первых, более подробно прокомментировать произведения, приводимые в качестве литературных аргументов, а во-вторых, добавить целый абзац «тезис+аргумент».

Что дети думают о своих родителях? Как они их воспринимают? Эти вопросы неизбежно приходят на ум при чтении предлагаемого к экзамену текста.

Писать строго в соответствии с этими критериями — не самая лучшая идея. Я рекомендую всегда помнить о них и адаптировать итоговое эссе в некоторых аспектах (например, литературные термины можно вставить в эссе и после)*. Что касается других критериев, то без них ваше эссе не получится — вы потеряете связность и последовательность своих размышлений.

*- Этот совет применим, если вы пишете всего несколько эссе или только начинаете практиковаться. С практикой термины в вашем эссе будут появляться «сами по себе».

Нажмите здесь, чтобы скачать демоверсию по английской литературе 2022 года.

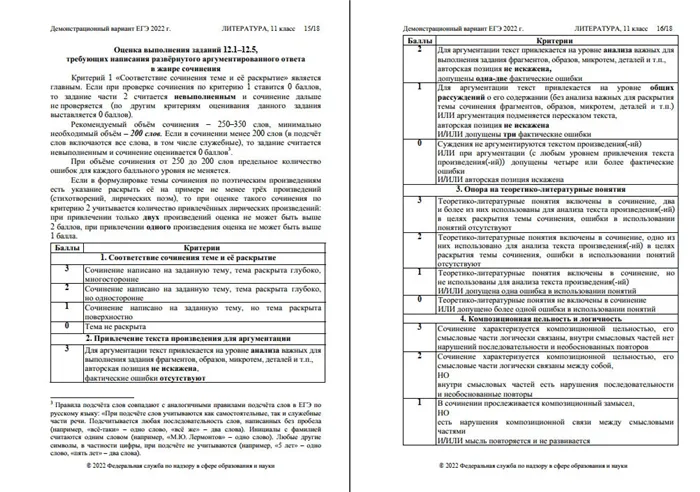

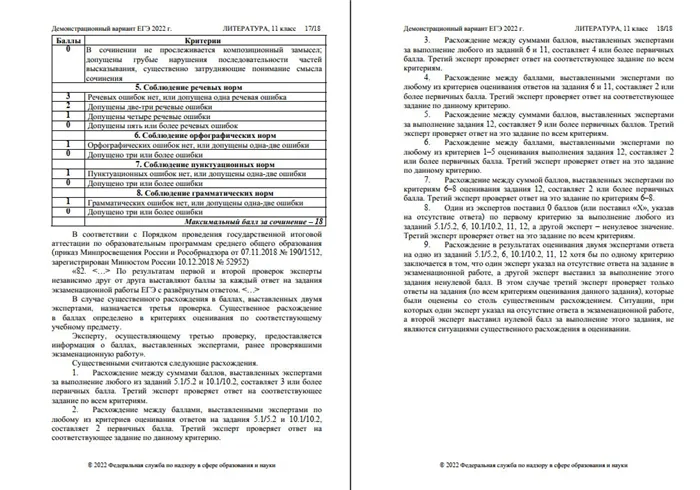

Максимальный балл одинаково трудно получить, получив 0 по всем критериям. Для первой части у вас должны быть хорошие навыки письма и чтения. Чтобы провалить все эссе, достаточно, если вы не сформулируете тезис и напишете менее 200 слов. Редко кому это удается!

В этих случаях ваша работа не будет рассмотрена, и вы получите 0 баллов:

- Написано менее 200 слов

- По первому критерию («Сответствие сочинения теме и её раскрытие») вы получили 0

Алгоритм написания 12 задания ЕГЭ

Хорошая идея — начать с плана для каждого эссе, который включает в себя смысловую связность. Многие люди пренебрегают этим пунктом, так как считают, что в их сознании все укладывается гораздо лучше. Однако, смею заметить, это расстраивает — в среднем только ~30% экзаменуемых способны написать связное, логичное эссе без плана. И это не обязательно должна быть целая страница или десятки подпунктов — достаточно просто упорядочить свои идеи и записать их на бумаге.

Если у вас достаточно практики в написании эссе и вы можете организовать свои идеи без плана, вы можете пропустить эту часть.

План

Римскими цифрами обозначены обязательные части плана, цифрами — писательские части, то есть произвольные, вытекающие из предложенной темы.

Пример:

12.4 Почему Пушкин подробно описывает в романе обстановку, в которой росла и жила Татьяна, хотя и отмечает, что она «выглядела чужой девочкой в своей собственной семье»? (из романа Пушкина «Евгений Онегин»)

I. Введение .

- Какую роль в жизни человека играет обстановка, в которой он вырос? Как авторы это используют?

- В какую эпоху жила Татьяна? Она воплотила черты нац. х-ра.

II. аргументация .

- Воспитание Татьяны («русская душа», любит природу, сама очень простая и тихая)

- 1. Верит в народные представления (гадание, рассказы няни)

II. аргументация (второй аргументации у нас нет, так как в работе написано «на примере проекта»).

III. заключение.

- Важна не только обтановка, но и характер (подытог по тезису)

Как видите, конспект не отражает детального написания, но дает направление, по которому можно работать наиболее эффективно.

Сочинение по плану:

В жизни каждого человека большую роль играют обстоятельства, в которых он рос, люди, которые окружали его в детстве, которые были для него примером для подражания. В реалистических произведениях также очень важно описать обстановку, в которую вовлечены герои, поскольку это помогает читателю многое понять об их психологии и поведении. В начале 19 века местная аристократия не была подвержена западному влиянию, она в основном сохраняла свои национальные традиции и обычаи. Не случайно главный герой романа ассоциируется именно с этой частью аристократии, воплощающей лучшие качества национального характера.

Татьяна, «русская душа», стала для Пушкина «прекрасным идеалом» русской женщины. Она выросла в деревне, выросла с любовью к русской природе, и сама она проста и естественна, как скромная, но красивая, близкая и любящая русская деревенская душа: «Все тихо, все просто было у нее». В то же время Татьяна органично впитала в себя мир народных представлений. «Страшные» истории няни наполнили сознание героини необычайно яркими образами, которые появляются в ее снах, а бумажная работа для нее не менее важна, чем для любой обычной русской девочки.

Но и семья Татьяны не утратила связи с народными традициями: «Они сохранили привычки старого доброго времени…». Семья Лариных — это семья тепла и доверия. И эта удивительная искренность и естественность также становятся отличительными чертами Татьяны и делают ее непохожей на других.

Особое значение для характеристики Татьяны имеет сравнение между ней и ее матерью. Татьяна, привезенная мужем в деревню и забывшая столичные привычки, стала настоящей хозяйкой, помещицей, заботливой и предприимчивой, возможно, даже немного грубоватой: «Она пошла работать, / Солить грибы на зиму, / Возить расходы, брить лбы…». Конечно, мечтательная, поэтическая девушка далека от такой «жизненной прозы», но и она была вынуждена отказаться от «идеала», который она, как и ее мать, почерпнула из романов. Ее герой оказался совсем не таким, как Грандисон, а реальная жизнь в истории любви Онегина оказалась жестокой и беспощадной.

Вступление

Введение — это первая часть (если вы не пишете конспект), с которой начинается трудная и ответственная задача написания работы. Главная задача при написании введения — сформулировать тезис*, который будет развиваться на протяжении всего эссе.

*- Тезис — это краткое изложение основной идеи, которую вам нужно доказать.

Лучше всего сформулировать тезис в виде вопроса — так вы сможете легко перефразировать тему для собственного понимания.

Виды вступления

- Традиционное. Здесь уместно ввести пару ключевых слов по теме, общее рассуждение по ней.

- Биографическое. Смело выбирайте этот вид вступления, если хорошо ориентируетесь в биографиях писателей. Здесь Вы можете продемонстрировать доскональное знание важных дат и этапов творчества.

- Лирическое. Подразумевает ответы на поставленные вопросы в теме, а также ответы на собственные вопросы: «Почему эта тема актуальная для меня», «Почему именно эту тему я выбрал» и т.д

- Историческое. Можно затронуть историческую тематику, связанную напрямую с произведением. К примеру, упомянуть Пугачевское восстание при написании сочинения по «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.

- Аналитическое. Если Вы видите в теме сочинения такие слова, которые требуют разъяснения, их стоит проанализировать, раскрыв их суть («маленький человек», «лишний человек», «добро и зло», «честь», «дружба», «любовь».

- Сравнительное. Подходит для тем на основе сравнения (1-ый автор и 2-ой автор; 1-ый герой и 2-ой герой). Во вступлении в данном случае Вам нужно написать основания для сопоставления, которые Вы будете доказывать в аргументации.

Что можно написать во вступлении?

Не пишите ничего, что не относится к предложенной теме!

Е.Н. Ильин в своей книге «Как сдать экзамен по литературе» дал своим ученикам несколько вариантов вступления:

- Академический. «Писатель родился в … году, окончил (или не окончил) университет, вершиной творчества стало произве дение, о котором пойдёт речь. Роман (повесть, поэма, рассказ) написан в … году… ».

- От «я». «Я не случайно выбрал(а) эту тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…» .

- «Киношный». Обычно он начинается с многоточия, за которым следует какой-то зримый образ. «…Ненастная ночь. За окном шумит ливень. Тихо и уютно горит настольная лампа. У меня на коленях раскрытый томик чеховских рассказов…» .

- Дневниковый. « Болконский… Кто же он такой? Почему всякий раз, встречаясь с ним на страницах романа, я испытываю то необъяснимую радость, то жгучую досаду, часто ловлю себя на мысли, что это я, что это про меня. Хотя, конечно…».

- Цитатный. « Что вы, что вы с собой сделали!» — говорит Соня Раскольникову. Вдумаемся в её слова. Они применимы ко всем героям Достоевского. Мармеладов, Рогожин, Карамазов … все они что-то над собой сделали, помимо того, что сделала над ними жизнь…» .

Многие из этих вводных не преподаются в школе, и не стоит начинать экспериментировать прямо на экзамене. Выберите один или два стиля вступления и проработайте их. Если вы решите писать творчески, будьте осторожны — ваше воображение может оказаться не лучшим критерием для оценки экзаменатора.

Темы сочинения

Эссе по литературе основаны на текстах писателей 19-го и 20-го веков. Примеры тем:

- Особенности темы патриотизма в лирике М. Ю. Лермонтова.

- Своеобразие образов помещиков в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».

- Значение эпилога в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского.

- Чувство любви и долга в пьесе Н. А. Островского «Гроза».

- Тема земного и вечного в прозе И. А. Бунина.

Требования к сочинению ЕГЭ по литературе

Основным требованием является объем эссе: эссе должно быть не менее 200 слов. Главное требование — эссе должно быть не менее 200 слов; оптимальное количество слов для раскрытия темы — 250-300.

Другие критерии для эссе включают следующее:

- работа должна опираться на текст-источник;

- необходимо представить анализ текста и собственное понимание проблемы, которая в нем изложена;

- в сочинении должны присутствовать аргументы;

- главное условие высокого балла — грамотный текст без орфографических и пунктуационных ошибок.

Структура написания сочинения по литературе

Как и любое другое эссе или доклад, творческое литературное эссе состоит из нескольких элементов:

- вступление;

- определение проблемы, ее актуальность;

- формулировка собственной позиции;

- аргументы, которые ее подтверждают;

- выводы.

Структура окончательного отчета по литературе должна быть четкой. Не делайте абзацы слишком длинными, но и не делите текст на множество маленьких разделов.

Цитатное вступление

«Безразличие — это паралич души, преждевременная смерть». Мне кажется, что эти слова Антона Павловича Чехова очень точно характеризуют равнодушных людей. Ибо как еще можно описать состояние морального оцепенения и безразличия, с которым мы все чаще сталкиваемся в обществе?

Я не случайно выбрал эту тему. Проблема, которую она поднимает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…..

Рекомендации по вступлению в итоговом сочинении

- Не стоит начинать сочинения с «атаки вопросами». (Пр. Что такое верность? Какую роль играет верность в отношениях? Что значит быть по-настоящему верным?) При таком подходе даются общие ответы обо всем и ни о чем. Дайте ответ на вопрос, сформулированный в теме сочинения, этого будет достаточно.

- Во вступлении часто используются определения из словаря. Необходимо использовать их с умом. Они должны быть мотивированы темой.

- Не увеличивайте объем вступления. Вступление должно составлять не более 15 % от всего сочинения.

- Во вступлении должен быть обозначен проблемный вопрос (это сама тема) и формулировка ключевого тезиса, который будете доказывать

Смотрите материалы онлайн на сайте PD

Определение темы текста

Определение темы текста