Для выполнения задания 24 нужно знать следующие определения:

— прямое/переносное значение слова (метафора, метонимия, синекдоха)

— синонимы (контекстный синоним), антонимы (контекстный антоним)

— омонимы

— фразеологизмы

— заимствованные слова

— лексика пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы)

— ограниченная в употреблении лексика (профессионализмы, просторечная лексика, жаргонизмы, диалектизмы)

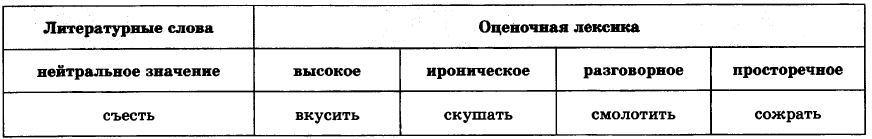

— стилистически нейтральная, книжная, разговорная лексика

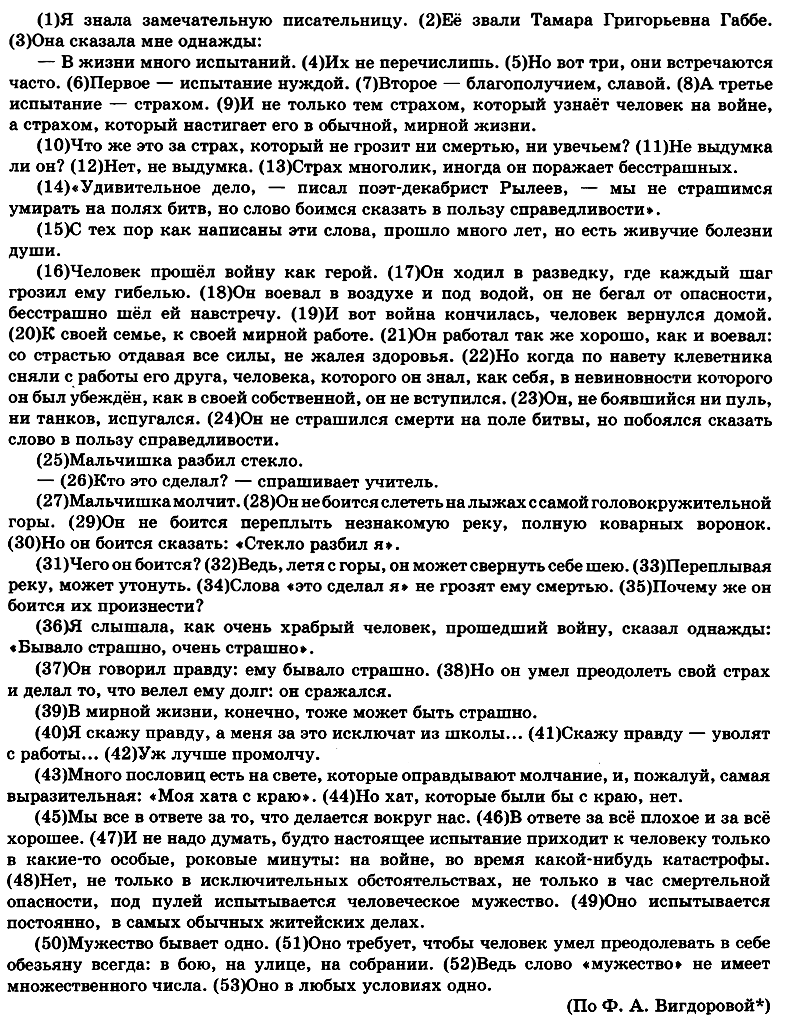

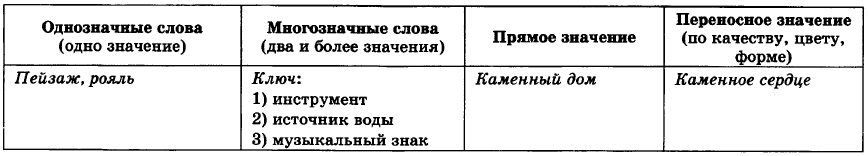

Лексическое значение слова — это исторически закрепленный «смысл» слова.

Слова могут иметь прямое значение (первоначальное, исходное) значение и переносное значение (вторичное значение, возникающее на основе первого). Примеры:

— Его оставили в комнате одного. Слово «оставили» имеет прямое значение.

— Его оставили в должности. Слово «оставили» использовано в переносном значении.

Перенос по какому-либо сходству (цвет, форма, функция) называется метафорой. (Глазное яблоко — сходство по форме; он не сдал экзамен, и теперь у него хвост — сходство на основе функции).

Перенос названия с одного предмета на другой на основе смежности этих предметов называется метонимией. (Пушкин в сумке, съел тарелку). Одной из разновидностей метонимии является синекдоха. Синекдоха — перенос названия целого на его часть или наоборот. (Эй, шляпа, куда идешь? Лишний рот в семье).

Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, заимствованные слова

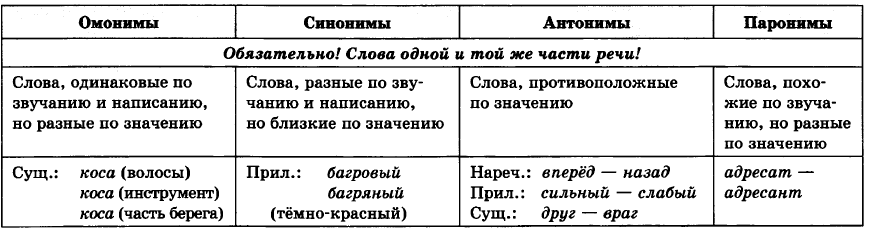

Синонимы — это слова, обычно принадлежащие к одной и той же части речи, разные по звучанию и написанию, но одинаковые по значению. (Друг — товарищ, думать — размышлять).

Контекстные синонимы — слова, имеющие сходное значение только в пределах предложенного текста. За пределами контекста такие слова не являются синонимами. (Контекстные синонимы глагола говорить. Марья Кирилловна сыпала про близких, он молчал. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов (Пауст.))

Антонимы — это слова, обычно принадлежащие к одной и той же части речи, разные по звучанию и написанию, но противоположные по значению. (плохой — хороший, сесть — встать).

Контекстные антонимы — слова, находящиеся в антонимических отношениях только в условиях определенного контекста. Они могут иметь разные грамматические формы и относиться к разным частям речи. (Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая (М. Цветаева))

Омонимы — это слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. Не всегда принадлежат одной части речи. Омонимы бывают полными и частичными. Полные омонимы — это слова одной части речи, у которых совпадают все грамматические формы. Например: ключ (которым открываем дверь) и ключ (источник воды). Частичные омонимы — это слова, у которых не все грамматически формы одинаковы.

Фразеологизмы — это устойчивые словосочетания, обладающие неделимым смыслом и извлекаемые из нашей памяти в готовом виде. Как правило, значение фразеологизмов не лежит на поверхности. Фразеологизм — это не сумма значений слов, а одно значение для нескольких слов, объединенных в словосочетание.

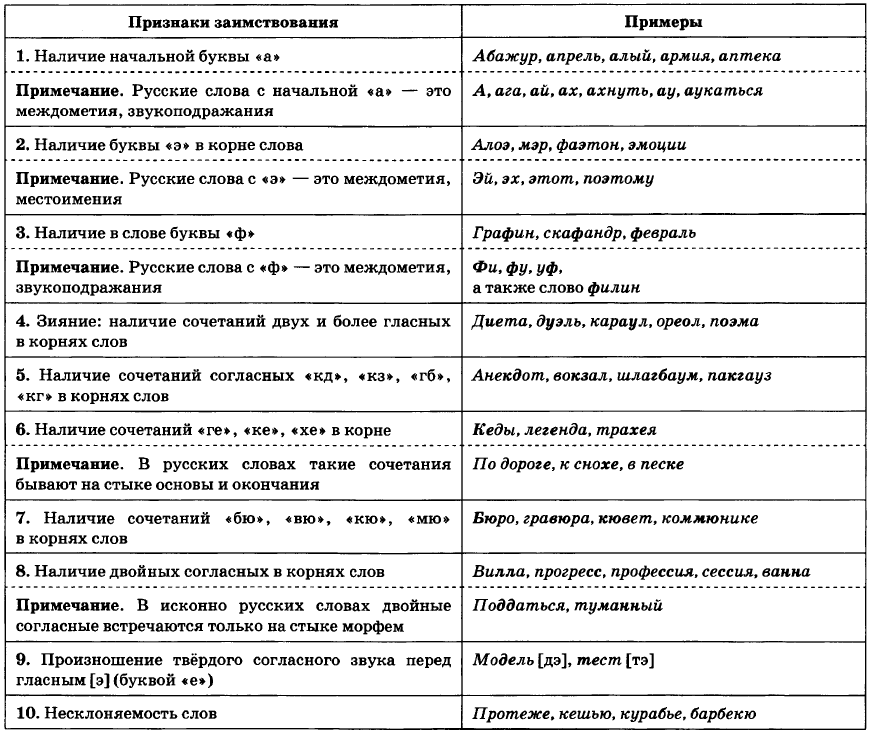

Заимствованные слова — это слова, пришедшие в русский язык из других языков: хутор (из венгерского).

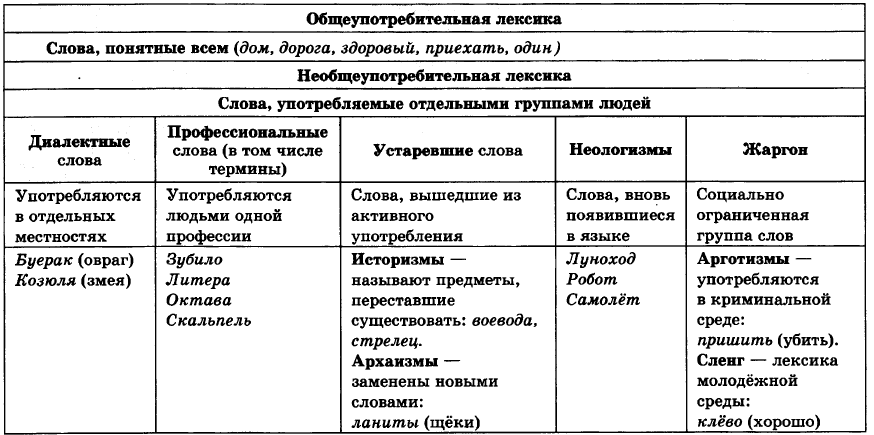

Лексика пассивного запаса — устаревшая или еще недостаточно известная.

Историзмы — устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением реалий действительности, которые они обозначали. (Пример: бурмистр, боярин и т. д.).

Архаизмы — устаревшие слова, заменённые современными синонимами (ланиты — щёки, длань — ладонь).

Неологизмы — это новые слова, появившиеся недавно в связи с возникновением новых предметов, явлений.

Ограниченная в употреблении лексика

Диалектизмы — это слова, используемые только на определенных территориях. Примеры: векша — белка (северный диалект).

Профессионализмы — слова, которые используют в устной речи в разных профессиональных средах: чайник — у программистов человек, плохо разбирающийся в компьютерах, новичок.

Жаргонная лексика — слова, которые используют в своей речи определенные социальные слои населения. Примеры: беспредел (уголовное арго), клёвый (молодежь).

Сленг — чаще понимается как «молодежный».

Арго — диалект, созданный группой с целью обособления (первоначально обозначал воровской язык).

Просторечная лексика — слова со стилистически сниженным, грубым, вульгарным оттенком. К числу этих слов относятся и матерные слова. Например, «свистнуть» — в значении «украсть», «харя, морда» — в значении «лицо» и т. д.

Стилистически-нейтральная, книжная, разговорная лексика

Нейтральная лексика — используется в любой ситуации, в любом стиле (хороший, общество, рисовать).

Книжная лексика — используется преимущественно в письменных (книжных) стилях (достохвальный, ассоциация, живописать).

Разговорная лексика — используется в разговорном стиле (гробить, запаска, деляга).

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ

Педагогический университет «Первое

сентября»

Андрей Георгиевич – кандидат филологических

наук, доцент кафедры лингвистического

образования Южного федерального университета,

учитель русского языка и литературы

Таганрогского муниципального

общеобразовательного лицея. Автор научных и

методических статей, учебных пособий по русскому

языку, постоянный автор газеты «Русский язык».

Победитель финального тура Всероссийского

конкурса «За образцовое владение русским языком

в профессиональной речи» для работников

учреждений высшего профессионального

образования РФ (Белгород, 2006).

C 2002 г. участвует в подготовке учащихся к ЕГЭ по

русскому языку, является экспертом по проверке

задания С1 (сочинения).

А.Г. НАРУШЕВИЧ

Методика подготовки к ЕГЭ

по русскому языку: планирование занятий,

организация урока, система упражнений

Учебный план курса

| № газеты | Название лекции |

| 17 | Лекция 1. Фонетика. Орфоэпия. Типология заданий. Современные орфоэпические нормы. Фонетико-графические упражнения и тесты. Акцентологический минимум. |

| 18 | Лекция 2. Лексика. Фразеология. Типология заданий. Основные лексические категории и единицы. Лексико-фразеологический анализ. Лексико-фразеологические упражнения и тестовые задания. |

| 19 | Лекция 3. Морфемика. Фразеология. Типология заданий. Трудные случаи морфемного и словообразовательного разбора. Морфемные и словообразовательные упражнения и тестовые задания. Контрольная работа № 1. |

| 20 | Лекция 4. Морфология и культура речи. Типология заданий. Морфологические нормы русского языка. Трудные случаи морфологического разбора. Морфологические упражнения и тесты. |

| 21 | Лекция 5. Синтаксис и культура речи. Типология заданий. Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. Синтаксические нормы русского языка. Синтаксические упражнения и тесты. |

| 22 | Лекция 6. Орфография и пунктуация. Типология заданий. Принципы русской орфографии и пунктуации. Организация обобщающего повторения. Трудные вопросы постановки знаков препинания. Упражнения и тестовые задания. Контрольная работа № 2. |

| 23 | Лекция 7. Компоненты межкультурного воспитания и обучения. Изучение культуры: от осознания собственных культурных стандартов к знакомству с иными национальными культурами. Опыт преодоления культурных различий. К ультура 1 и культура 2 по Хофстеде. Упражнения на развитие восприимчивости к явлениям иной культуры.Ролевые игры. |

| 24 | Лекция 8. Написание сочинения. Основные требования к сочинению. Выявление проблемы текста. Что такое комментарий? Трудности выявления авторской позиции. Способы аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому языку. |

| Итоговая работа. |

ЛЕКЦИЯ 2. Лексика. Фразеология

Типология заданий. Основные

лексические категории и единицы.

Лексико-фразеологические упражнения и тестовые

задания

Рассмотрим типичные формулировки заданий по

лексике и фразеологии в КИМах ЕГЭ по русскому

языку:

• в каком предложении вместо слова … нужно

употребить слово … (задание на разграничение

паронимов);

• укажите значение слова … в предложении

(приводится перечень значений);

• укажите предложение, в котором употреблены

синонимы (контекстуальные синонимы, антонимы,

контекстуальные антонимы, диалектизмы и т.д.);

• укажите предложение, в котором употреблен

фразеологизм;

• какое значение имеет фразеологизм …

(приводится перечень значений).

Лексический компонент встречается также в

заданиях, ориентированных на определение

средств связи предложений в тексте:

• среди предложений … найдите такое, которое

соединяется с предыдущим с помощью частицы и

контекстного синонима.

Как видим, приведенные задания проверяют

знание основных лексических понятий, владение

лексическими нормами, а также общий уровень

развития ученика, объем его словарного запаса.

Обогащение словарного запаса учащихся – это

спланированная целенаправленная работа,

включающая два аспекта:

• введение новых слов, уточнение значений уже

известных лексических единиц;

• изучение функционально-стилевой

принадлежности слова и стилистически окрашенной

лексики.

К сожалению, задания ЕГЭ, требующие определить

семантику слова, часто содержат случайные слова,

значение которых сложно определить без словаря

даже учителю.

Работа с лексическим материалом невозможна без

использования словарей. Задача учителя –

научить школьников пользоваться толковым и

другими видами словарей. Для этого можно

использовать следующие упражнения:

• нахождение лексической единицы в словаре;

• нахождение в толковом словаре слов

определенной группы;

• анализ словарной статьи с объяснением

назначения словарных помет;

• нахождение слов, имеющих указанные пометы; и

т.п.

Поскольку возможности школьной библиотеки не

всегда позволяют обращаться к

лексикографическим пособиям во время урока,

следует порекомендовать учащимся при выполнении

домашних заданий обратиться к электронным

версиям словарей русского языка. Можно

воспользоваться словарями портала www.gramota.ru

или другими электронными ресурсами.

Представляется целесообразным использовать в

качестве группового или индивидуального

домашнего задания лексический разбор слова (это

характеристика слова, раскрывающая его

лексическое значение, особенности употребления

и происхождения). Напомним порядок

лексического разбора.

1. Установить, общеупотребительное ли это слово

или слово ограниченного употребления (в

последнем случае в словаре будут пометы,

указывающие на то, что слово относится к

терминологической, профессиональной,

диалектной, жаргонной лексике).

2. Однозначное или многозначное (сколько

значений указывает словарь; в каком значении

употреблено в данном предложении).

3. В прямом иди переносном значении употреблено.

4. Какие синонимы и антонимы имеет то значение

слова, в каком оно употреблено в данном

предложении.

5. Указать, является ли слово устаревшим

(архаизм, историзм) или относится к неологизмам.

Описать происхождение слова: исконное или

заимствованное (из какого языка).

Повторение лексики можно организовать,

сгруппировав материал в четыре темы:

I. Лексика русского языка как система;

II. Основные лексические единицы (синонимы,

антонимы, омонимы);

III. Паронимы и парономазы;

IV. Фразеология.

Следует обратить внимание учащихся на связь

между синонимами и антонимами. Синонимия и

антонимия наблюдаются среди однозначных слов и

среди многозначных; одно и то же многозначное

слово может входить в несколько синонимических

рядов и антонимических пар; синонимы и антонимы

могут быть лексическими и контекстуальными.

Синонимичными и антонимичными бывают не только

слова, но и значащие части слова; синонимы и

антонимы бывают однокоренными и

неоднокоренными. Синонимы и антонимы – как

правило, слова одной части речи. Синонимы и

антонимы больше всего используются в

художественном стиле речи, в произведениях

устного народного творчества.

Трудным для учащихся является понятие

контекстуальной синонимии и антонимии. Работая с

этим материалом, следует подчеркнуть, что

контекстуальные синонимы (антонимы) всегда

опираются на языковую синонимию (антонимию). Так,

контекстуальные антонимы всегда соотносятся с

языковыми: Речи что мед, а дела как полынь

(сладкий – горький); Ты мне такое делаешь, как

будто ты мне не мать, а враг (друг –

враг).

Особое внимание следует обратить на

фразеологию: старшеклассники часто не могут

найти в тексте фразеологизмы, затрудняются при

определении значения фразеологических единиц.

I. Лексика русского языка как система

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что изучает лексикология? 2. Какие слова

называют исконными? 3. Каковы причины

заимствования слов из других языков? 4.

Перечислите основные признаки заимствованных

слов. 5. В чем различие между архаизмами и

историзмами? 6. Что такое авторские неологизмы?

Некоторые пояснения.

Основные признаки заимствованных слов: 1)

двойные согласные в корне слова: касса, баллотироваться;

2) стечение гласных звуков: оазис, мозаика,

адажио, дуэль; 3) в конце слова

безударный звук [о]: радио, какао, скерцо; 4)

произношение твердого согласного перед [э]

(буквой е): пар[тэ]р, портмо[нэ], пю[рэ]; 5)

буква э в корне слова: поэт, энергия, сэр;

6) сочетание букв йо и ьо: майонез,

бульон; 7) неизменяемость имен существительных

и имен прилагательных: пальто, кашне, такси,

кенгуру; беж, хаки.

Следует обратить внимание на то, что устареть

может не все слово целиком, а только его значение.

Так, в древнерусском языке слово живот имело

ряд значений, не сохранившихся в современном

русском языке:

1) «жизнь» (ср. во фразеологизме не щадя живота

своего);

2) «имущество»;

3) «всякое живое существо».

У слова прелестный стерто временем его

первоначальное значение «преисполненный лести,

лживый». С развитием языка это слово приобрело

значение «очаровательный».

В связи с различными изменениями в жизни

общества устаревшие слова могут вновь войти в

активный лексический запас. Например, в

настоящее время вновь вошли в употребление слова

губернатор (глава областной администрации), мэр,

спикер (председатель парламента), гимназия,

кадет (учащийся кадетского корпуса).

УПРАЖНЕНИЯ

1. Подберите русские слова, соответствующие

приведенным старославянизмам. Для каких слов

задание невыполнимо?

Блато, врач, ладья, шлем, платок, есень,

невежда.

Ответ: блато – болото, ладья – лодка, шлем

– шелом, есень – осень, невежда – невежа. Не

имеют соответствий в русском языке слова врач,

платок.

2. Какие слова являются исконно русскими?

Пассажирский, антракт, кроссовки, кенгуренок,

лицей, лицеистка, телеграмма.

Ответ: слова пассажирский, кроссовки,

кенгуренок, лицеистка образованы от

иноязычных слов по словообразовательным моделям

русского языка и являются исконно русскими.

3. Замените иноязычные слова исконно русскими.

Для какого слова это задание невыполнимо?

Дискомфорт, голкипер, ревизия, интуиция,

пролог.

Ответ: дискомфорт – неудобство; ревизия

– проверка; интуиция – чутье, проницательность;

пролог – вступление.

Задание невыполнимо для слова голкипер, так

как его синоним – существительное вратарь – заимствовано

из старославянского языка (вратарь – ворота).

4. Разбейте слова на две группы. Объясните ответ.

Можно ли приведенные слова сгруппировать иначе?

Директор, собиратель, похвала, комплект,

коллекционер, руководитель, комплимент, набор.

Ответ: слова можно разбить на две группы по

признаку происхождения:

1) исконно русские: собиратель, похвала,

руководитель, набор;

2) заимствованные из других языков:

коллекционер, комплимент, директор, комплект.

Кроме того, можно составить синонимические

пары: собиратель – коллекционер, похвала –

комплимент, руководитель – директор, набор –

комплект.

5. Установите сходство и различие слов порох,

прах, порошок, пороша.

Ответ: все слова этимологически связаны со

значением «пыль, мелкие частицы».

Существительные порох и прах имеют

исходное значение «пыль» (в современном языке

слово порох это значение утратило). От слова порох

образованы существительные порошок (сыпучая

масса) и пороша (мелкий снег).

Различаются слова происхождением. Исконно

русские слова имеют в корне полногласное

сочетание -оро-. Слово прах заимствовано

из старославянского языка, на что указывает

неполногласное сочетание ра. Древнерусское порох

и старославянское прах развились из

праславянского

(пыль).

6. Найдите лишнее слово. Объясните ответ.

Провозгласить, влечение, ограда, браслет,

среда.

Ответ: слово браслет отличается от

остальных слов, представляющих собой

старославянизмы и содержащих неполногласные

сочетания ра, ла, ре, ле, которым в русском

языке соответствуют полногласные сочетания оро,

оло, ере, ело. Провозгласить – голос, влечение

– волочить, ограда – огородить, среда

– середина.

7. Найдите в русском языке лексические единицы,

связанные со словами:

1) лат. occupo «занимать, захватывать»; 2) лат.

humanus «человечный»; 3) итал. fresco «свежий»;

4) лат. disputere «разбирать, спорить»; 5) лат.

letum «смерть»; 6) лат. fixus «твердый,

неподвижный»; 7) франц. banal «обыкновенный»;

accentus «ударение»; 10) англ. bluff «обман».

Ответ: 1) оккупант, оккупировать, оккупация.

2) Гуманный, гуманность, гуманизм. 3) Фреска

(роспись по сырой штукатурке). 4) Диспут,

диспутировать. 5) Летальный (исход). 6) Фиксировать,

фиксаж, фиксатуар. 7) Банальный, банальность.

9) Акцент, акцентировать, акцентуация. 10) Блеф,

блефовать.

8. В чем сходство перечисленных слов?

Распределите их по группам. Обоснуйте ответ.

Перст, лакей, кольчуга, дружество, брадобрей,

боярин.

Ответ: все приведенные слова устаревшие. Их

можно распределить на две группы:

1) архаизмы – слова, имеющие синонимы в

современном языке: перст – палец, дружество –

дружба, брадобрей – парикмахер;

2) историзмы, не имеющие синонимов в современном

языке: лакей, кольчуга, боярин.

9. На какие вопросы следует ответить

утвердительно?

1) Можно ли в наши дни встретить толмача?

2) Правда ли, что ланиты живут в лесу?

3) Бывают ли рамена жидкими?

4) Правда ли, что целибат – это обязательная

часть католического обряда венчания?

5) Правда ли, что рубль и рубить –

исторически родственные слова?

6) Правда ли, что кощей в Древней Руси – это

человек, ведающий лошадьми в дружине князя?

7) Правда ли, что в XIX в. шапокляк носили на

голове?

9) Правда ли, что в XVIII в. фортепиано называли тихогром?

10) Правда ли, что кивер – это парадное

оружие в русской армии XVIII в.?

Ответ: 1, 5, 6, 7, 9.

10. Найдите устаревшие слова, укажите их

лексические значения. Объясните, что помогло вам

определить значения на первый взгляд непонятных

слов.

1)

Я, детушки, не чван! Вы знатности моей

Не трусьте.

(В.Жуковский)

2) Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему

вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом

ваших тайн. (Ф.Достоевский)

3)

И шли года… Гулял в степях

Лишь буйный ветер на просторе…

Но вот скончался Мономах,

И по Руси – туга и горе.

(А.Майков)

Ответ: в современном русском языке у этих

устаревших слов есть однокоренные слова с

близкими лексическими значениями.

1) Чван – заносчивый человек (чванство,

чванливый).

2) Конфидент – тот, кому доверяют тайны (конфиденциальный).

3) Туга – горе, печаль (тужить).

11. Какие значения сформировались у

перечисленных слов за последнее десятилетие?

Заморозить, фанера, пират, пароль, ролик.

Ответ: заморозить – задержать, не

использовать, приостановить движение чего-либо. Заморозить

оплату труда. Заморозить стройку. Фанера – жарг.

фонограмма. Петь под фанеру. Пират –

человек, занимающийся незаконным производством

и распространением (аудио-, видеопродукции и т.д.).

Ср. видеопират, пиратская копия. Пароль – в

информатике слово или набор символов для

получения доступа к данным и программам. Ввести

пароль. Ролик – разг. аудио- или

видеозапись какого-либо небольшого сюжета. Рекламный

ролик.

II. Основные лексические единицы

(синонимы, антонимы, омонимы)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Какие слова называются синонимами? Что такое

доминанта синонимического ряда?

(Синонимический ряд – это синонимы,

объединенные общим значением и расположенные в

определенном порядке. Общее значение ряда

синонимов наиболее ярко выражено стержневым

словом, или доминантой. Доминанта начинает

синонимический ряд и обычно является

стилистически нейтральным словом. Например: жилище

– обиталище, берлога, логово; хороший –

отличный – прекрасный – превосходный –

великолепный.)

В чем различие между языковыми и

контекстуальными синонимами (антонимами)?

(Контекстуальными синонимами называют

слова, сближающиеся по значению только в

определенном контексте. Например: Даже любовь

Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не

удерживала его. (И.Гончаров); …А по вечерам

вступал он в очаровательный, пахучий, светлый мир,

весь населенный молодыми веселыми лицами.

(И.Тургенев) Вне контекста подобные слова

синонимами не являются.

Контекстуальные антонимы – это слова,

приобретающие противоположные значения в

определенном контексте. Например: Погнался за крохою

– потерял ломоть (поговорка).)

Что такое омонимы? Каковы способы

разграничения многозначности и омонимии?

(Омонимия и многозначность – это смежные

явления, поэтому иногда бывает достаточно сложно

провести между ними четкую границу. Существует

несколько способов разграничения омонимов и

многозначных слов.

Лексический способ основан на

выявлении синонимов: синонимы, подбираемые к

значениям многозначного слова, входят в один

синонимический ряд, омонимы же имеют различные

синонимы, например:

| Кровавый бой – сражение

Чернокожий |

Между синонимами нет связи |

Следовательно, выделенные слова – это омонимы |

| Морской бой – сражение

Кулачный Бой быков – состязание, сражение |

Синонимы входят в один синонимический ряд |

Следовательно, выделенные слова – это значения многозначного слова |

Морфологический способ основан

на сопоставлении производных слов и словоформ,

например:

Такт (ритм) тактовый,

тактный, тактировать.

Такт (чувство меры) тактичный, тактичность, бестактный.

Поскольку от этих слов образуются разные

производные слова, делаем вывод, что перед нами

омонимы.

Хлеб (злак) хлебные

всходы.

Хлеб (продукт) хлебный

запах.

Так как производные слова совпадают, перед нами

разные значения одного и того же слова.)

УПРАЖНЕНИЯ

1. Даны четыре слова: А, В, С и D. Известно, что

слова А и В – синонимы, А и С – антонимы, В и D –

антонимы. В каких отношениях находятся слова С и

D? Проиллюстрируйте задачу примерами.

Ответ: слова С и D – синонимы. Например: А – маленький,

В – крохотный, С – большой,

D – огромный.

2. Определите слова по их описанию.

1) В одном значении синоним слова изъян, в

другом – синоним слова дефицит.

2) Один из антонимов слова свет и омоним

слова, обозначающего большое количество.

3) В одном значении синоним слова уникальный,

в другом – антоним слова густой.

4) В одном значении антоним слова тесный, в

другом – синоним слова размашистый.

5) Антоним слова строгость и омоним слова,

обозначающего пушного зверя.

6) Синоним слова язык и омоним слова,

обозначающего одну из частей речи.

7) Синоним слова лес и омоним слова,

обозначающего сверло, бурав.

значениях может относиться к одежде и к реке.

9) Имя существительное, которое в разных

значениях может относиться к оружию, к шахте и к

дереву.

Ответ: 1) недостаток; 2) тьма; 3) редкий; 4)

широкий; 5) ласка; 6) наречие; 7) бор;

9) ствол.

3. Найдите лишнее слово в синонимическом ряду.

Обоснуйте ответ.

1) Писать, выводить, выписывать, создавать,

строчить.

2) Колебание, колыхание, сомнение,

нерешительность, неуверенность.

3) Опомниться, очнуться, образумиться,

очухаться, очувствоваться.

Ответ: «лишние» слова своими лексическими

значениями отличаются от остальных слов

синонимического ряда.

1) Общее значение – ‘изображать какие-либо

знаки’. Создавать – ‘создавать

произведение’, ‘сочинять’ и т.д.

2) Общее значение – ‘сомнение, неуверенность в

чем-либо’. Колыхание – ‘колебательное

движение’.

3) Общее значение – ‘прийти в сознание’. Образумиться

– ‘стать благоразумным’.

4. Приведите примеры антонимов, обозначающих:

1) противоположные качества, свойства;

2) противоположную направленность действия;

3) противоположные пространственные отношения;

4) противоположные временные отношения.

Ответ:

1) твердый – мягкий, сильный – слабый, живой –

мертвый и т.д.;

2) включать – выключать, поднимать – опускать,

приходить – уходить и т.д.;

3) вверх – вниз, далеко – близко и т.д.;

4) день – ночь, рано – поздно и т.д.

5. Подберите не менее двух антонимов к

приведенным словам.

1) Радоваться; 2) друг; 3) истина; 4) начинать;

5) свет (однокоренное слово – светить).

6. Найдите пропущенное слово.

1) Чашка, посуда, тарелка; ситец, ?, шелк; стол,

мебель, диван.

Горячий, теплый, холодный; огромный, большой,

крохотный; ?, полный, худой.

3) Зеленый, ?; красный, малиновый; синий,

васильковый; желтый, лимонный.

4) Копать, резать, лопата, ножницы;

фотографировать, игла, ?, шить.

5) Растение, оружие, лук; животное, нежность,

ласка; сушка, руль, ?.

Ответ: 1) ткань; 2) толстый; 3) салатный; 4)

фотоаппарат; 5) баранка.

7. Перед вами лексические уравнения. Определите,

какое слово следует поставить вместо

вопросительного знака, чтобы по левую и по правую

сторону от знака равенства получилось

одинаковое соотношение.

1) Палец – перст = Лоб – ?

2) Живой – мертвый = Восторгаться – ?

3) Брег – берег = Прах – ?

Вседневно – всегда = Зело – ?

5) Закат – рассвет = Добродетель – ?

6) Молодой – старый = Эгоист – ?

7) Обоняние – обаяние = Дипломат – ?

9) Засучив рукава – спустя рукава = Заваривать

кашу – ?

Ответ: 1) чело; 2) негодовать; 3) порох; 4) очень;

5) порок; 6) альтруист; 7) дипломант;

расхлебывать кашу.

8. Какая из трех приведенных карточек содержит

только одно имя существительное? Обоснуйте

ответ.

| 1

2 3 |

осажденный замок амбарный замок

кукурузное кузнечный мех лисий мех |

Ответ: карточка 2 содержит одно

многозначное имя существительное поле. На

карточках 1 и 3 записаны омонимы, то есть разные

слова.

III. Паронимы и парономазы

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое паронимы?

(Паронимы (от греч. para «возле» + onyma

«имя») – однокоренные слова, близкие по звучанию,

но разные по значению или частично совпадающие в

своем значении: абонемент – абонент, великий –

величественный, враждебный – вражеский,

домашний – домовитый – домовый и др.)

2. В чем заключается различие между паронимами

и парономазами?

(От собственно паронимов принято отличать парономазы

(от греч. para «возле» + onomazo «называю») – близкие

по звучанию слова, имеющие разные корни: кларнет

– корнет, боцман – лоцман, инъекция – инфекция.

Такие слова сближает лишь случайное звуковое

сходство.)

Смешение паронимов – очень распространенная

лексическая ошибка. Например, нередко можно

услышать: Не забудь одеть шапку!

(Правильно: надеть). В рекламной листовке

парикмахерской можно прочитать: Мы создадим

вам эффективную внешность (правильно: эффектную).

Подобные ошибки связаны с тем, что говорящие и

пишущие не видят различий в значениях паронимов,

неправильно понимают значения слов.

Неправильное употребление слов и смешение их

приводит к непониманию услышанного и

прочитанного, к обеднению языка.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Определите, в каких предложениях допущены

ошибки, связанные со смешением паронимов.

1) Свернув у огромного валуна, мы прошли по

открытой каменной долине к устью реки.

2) Он действовал всегда осторожно, так как был

опасливым человеком.

3) Мы и не заметили, как поднялся ветер и по небу

поползла темная дождливая туча.

4) Обратившись к гостю программы, ведущий

сказал: «Я бы хотел задать вам личностный

вопрос».

5) Переселение жителей деревни тоже связано с

огромными затратами, а кроме того, с

драматической ломкой судеб людей, вынужденных

оставить родные места.

6) Учиться в университете нелегко – за короткое

время нужно освоить большое количество нового

материала.

7) Множество фактов – климатические и

температурные условия, сроки обработки, характер

освещения – влияют на развитие растения.

окруженному светлой полосой отмели.

9) В канцелярии постоянно сновали с деловитым

видом чиновники.

10) Наша туристская группа была представлена

самой себе, инструктора нам так и не дали.

Ответ:

Допущены ошибки в предложениях:

1) (Вместо слова каменный следовало

употребить каменистый «покрытый камнями»).

3) (Вместо слова дождливая (дождливая погода,

дождливый сезон) следовало употребить дождевая

«несущая дождь»).

4) (Прилагательное личный многозначное,

имеет очень широкие сочетательные возможности –

от существительных, обозначающих предметы быта,

до понятий внутреннего мира человека и

общественно-политических понятий. На базе этого

слова сложились устойчивые сочетания: личная

жизнь, личное дело, личные интересы, личный

вопрос. Слово личностный возникло в 60–70-е

годы ХХ в. в публицистической речи. Оно

сочетается с отвлеченными существительными (характеристика,

фактор, отношение и т.п.).

6) (Паронимы освоить и усвоить

различаются значением и сочетаемостью: освоить

что-либо – «применить, использовать на практике»

(освоить профессию, машину, опыт и т.п.); усвоить

что-либо – «понять, знать теоретически» (усвоить

лекцию, урок, прочитанное, теорию); в данном

предложении правильно усвоить).

7) (Вместо существительного факт

«истинное, действительное событие, случай»

следует употребить слово фактор «причина,

движущая сила, необходимое условие какого-либо

процесса, явления».)

10) (Правильно: была предоставлена самой себе).

Из приведенных паронимов выберите нужное слово.

1) В полку царило воинствующее – воинственное

настроение.

2) Все реже встречаются грибные – грибковые

заболевания высеянных семян и молодых растений.

3) На этом предприятии не создано никакого

запаса овощей для переработки. Консервация –

консервирование их ведется из подвозимого

сырья, что называется, с колес.

4) Многие наши фильмы получили признание –

признательность и наших зрителей, и за рубежом.

5) Город встряхнул – стряхнул оцепенение

будней.

IV. Фразеология

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое фразеологизм?

2. Каковы типы фразеологизмов с точки зрения

стилистической окраски?

(По стилистической окраске различают следующие

фразеологизмы: 1. нейтральные –

употребляемые во всех стилях речи: замкнутый

круг, правое дело, доживать век, с замиранием

сердца, знай себе цену, игра воображения, прийти в

сознание. 2. Книжные – употребляются в

книжных стилях, преимущественно в письменной

речи: зондировать почву, пойти по стопам,

искушать судьбу, исчезнуть с лица земли,

египетская казнь, камень преткновения, авгиевы

конюшни. 3. Разговорные – используемые

преимущественно в устной форме общения: жить

припеваючи, за семью замками, глаз радуется, как

на иголках, сквозь зубы, первый блин комом, семь

пятниц на неделе. 4. Просторечные –

отличаются от разговорных сниженностью,

грубостью: на кудыкину гору, дать промашку,

дурить голову, плевое дело, дойти до ручки,

заморить червячка, пустить слезу.)

УПРАЖНЕНИЯ

1. Приведите примеры фразеологизмов, в которых

употреблены:

1) однокоренные слова,

2) различные формы одного слова.

Ответ:

1) хоть пруд пруди, тьма тьмущая, горе горевать

и др.;

2) стенка на стенку, лицом к лицу, шаг за шагом,

проще простого, с глазу на глаз, сводить концы с

концами, камня на камне не оставить.

2. Закончите предложения фразеологизмами.

1) Близнецы были похожи как… (две капли воды).

2) Пишет неаккуратно и неразборчиво, как…

(курица лапой).

3) От волнения он был бледный, как… (полотно).

4) Этот район я знаю как… (свои пять пальцев).

5) Целый день он занят, кружится как… (белка в

колесе).

3. Исправьте ошибки в употреблении

фразеологизмов.

1) Трудиться в поту лица. 2) Положив руку на

сердце тебе говорю. 3) Работать спустив рукава. 4)

Согласиться скрипя сердцем. 5) Пришел неожиданно,

как тать в ночи.

Ответ: 1) Трудиться в поте лица. 2) Положа

руку на сердце тебе говорю. 3) Работать спустя

рукава. 4) Согласиться скрепя сердце. 5) Пришел

неожиданно, как (яко) тать в нощи.

4. С какими глаголами употребляются

фразеологизмы?

а) Верой и правдой; б) во все горло; в) между

двух огней; г) до глубины души; д) бок о бок; е) до

последней нитки; ж) за бесценок; з) на отшибе; и) во

всю прыть; к) на орехи.

Ответ: а) служить; б) орать, кричать, петь; в)

быть, находиться, оказаться; г) поражать,

волновать, потрясать; д) жить, работать, бороться;

е) промокнуть; ж) продать, купить;

з) быть, находиться, располагаться; и) бежать,

ехать, мчаться; к) досталось.

5. В каких устойчивых выражениях встречаются

слова лепта, балясы, зеница, канитель, фимиам?

Объясните значения этих выражений.

Ответ: внести свою лепту – принять

посильное участие в каком-либо деле. Точить

балясы (лясы) – пустословить. Как зеницу ока

(беречь) – заботливо, тщательно. Тянуть

канитель – затягивать начатое дело, медленно

делать что-либо. Курить (кадить) фимиам –

льстиво восхвалять.

6. Какой фразеологизм «лишний»? Почему?

1) Как дважды два, до седьмого пота, известное

дело, проще простого.

2) Бить баклуши, труса праздновать,

праздновать лентяя, гонять лодыря.

3) Наставлять нос, обводить вокруг пальца,

оставить с носом, клевать носом, морочить голову.

4) Сбросить бремя, разрешиться от бремени,

разорвать цепи, развязать себе руки, сбросить

хомут.

5) Очертя голову, откуда ни возьмись, как снег

на голову, как гром среди ясного неба, как обухом

по голове.

Ответ:

1) До седьмого пота – до изнеможения. Общее

значение ряда – «ясно, понятно».

2) Труса праздновать – быть трусливым. Общее

значение ряда – «бездельничать».

3) Клевать носом – спать, засыпать. Общее

значение ряда – «обманывать».

4) Разрешиться от бремени – родить ребенка.

Общее значение ряда – «освободиться».

5) Очертя голову – безрассудно. Общее

значение ряда – «внезапно, неожиданно».

7. Подберите как можно больше фразеологизмов,

синонимичных указанным словам.

1) Умный; 2) мало; 3) быстро; 4) молчать;

5) далеко.

Ответ: умный – светлая голова, человек

большого ума, кладезь премудрости, ума не

занимать, ума палата, голова на плечах, семи пядей

во лбу, голова варит. Мало – всего ничего,

негусто, раз-два и обчелся, по пальцам можно

пересчитать, малая толика, кот наплакал, с

гулькин нос. Быстро – во весь дух, во весь

опор, что есть духу, во всю прыть, на всех парах, на

всех парусах, во весь карьер, со всех ног, сломя

голову, очертя голову, как угорелый, только пятки

сверкают. Молчать – держать язык за

зубами, проглотить язык, держать рот на замке,

играть в молчанку, прикусить язык, обойти

молчанием. Далеко – на краю света, у черта

на куличках, за тридевять земель, в тридевятом

царстве, куда Макар телят не гонял, куда ворон

костей не заносил, неближний свет.

8. Перед вами «перевертыши» – устойчивые

выражения, в которых каждое слово заменено

антонимом. Восстановите их первоначальный вид.

Новая ложь, выйти из безвкусицы, умирать

собственной глупостью, прийти из бытия,

бессчетные ночи, взять начала.

Ответ: старая истина, войти во вкус, жить

чужим умом, уйти в небытие, считанные дни, отдать

концы.

9. Вспомните как можно больше фразеологизмов со

словом рука.

Ответ: взять себя в руки, рука об руку

(идти), из рук вон плохо, валиться из рук, дать руку

на отсечение, как без рук, из третьих рук, набить

руку, рука не поднимается и т.д.

Приведите как можно больше фразеологических

оборотов со словом сердце. Объясните, что

общего в их значениях.

Ответ: сердце болит, сердце в пятки уходит,

сердце горит, сердце екает, сердце изнывает,

сердце не на месте, сердце просит, сердце

радуется, сердце рвется пополам, сердце

сжимается; с легким сердцем, с чистым сердцем,

скрепя сердце; золотое сердце, каменное сердце

и др. Эти фразеологизмы обозначают чувство,

состояние, душевные качества человека.

11. В Библии описан древнееврейский обряд

возложения грехов на животное, которое затем

отпускали, изгоняли в пустыню. Какой

фразеологизм отразил этот обряд?

Ответ: козел отпущения.

12. Этот широкий нож, заточенный с обеих сторон и

укрепленный на длинной палке с перекладиной, в

старину использовался для охоты на медведя.

Какое устойчивое выражение сохранило название

этого предмета?

Ответ: лезть на рожон.

13. Расскажите о происхождении фразеологизма заговаривать

зубы.

Ответ: Выражение заговаривать зубы

(умышленно отвлекать внимание от чего-либо

важного) первоначально означало «лечить зубную

боль заговорами», то есть заклинаниями, ворожбой.

14. Замените фразеологизм одним словом.

Например: вести беседу – беседовать.

1) Медвежий угол; 2) у черта на куличках; 3)

камень преткновения; 4) как пить дать; 5) куры не

клюют; 6) кто в лес, кто по дрова.

Ответ: 1) захолустье; 2) далеко; 3)

затруднение; 4) наверняка; 5) много; 6) нестройно.

15. Приведите примеры фразеологических

оборотов, пришедших в литературный язык:

1) из речи музыкантов и артистов; 2) из речи

моряков; 3) из речи столяров; 4) из речи

рыбаков, охотников.

Ответ:

1) Играть первую скрипку, сойти со сцены,

попасть в тон. 2) Сесть на мель, плыть по

течению, отдать концы, брать на буксир, всплыть на

поверхность, выбросить за борт.

3) Ни сучка ни задоринки, снять стружку,

разделать под орех. 4) Клюнуть на крючок,

сматывать удочки, лезть на рожон, холостой

выстрел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов М.Т., Ипполитова Н.А.,

Ладыженская Т.А., Львов М.Р. Методика

преподавания русского языка в школе / Под ред.

М.Т. Баранова. М., 2001.

2. Виды разбора на уроках русского языка:

пособие для учителя // В.В. Бабайцева, В.М.

Шаталова, Г.К. Лидман-Орлова. М., 1985.

3. Никитина Е.И. Синонимы и антонимы – в

чем их сходство? // Русский язык в школе, 1999.

№ 4.

4. Программно-методические материалы: Русский

язык. 10–11-е классы. (Сост. Л.М. Рыбченкова). М.:

Дрофа, 2002.

5. Текучев А.В. Методика русского языка в

средней школе. М.: Просвещение, 1980.

6. Федотова Ю.Г. Лексический разбор в

школе // Русская словесность, 2000. № 2.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

1. Каковы два основных аспекта работы по

обогащению лексического запаса учащихся?

2. В чем состоит связь между синонимами и

антонимами?

3. Каковы основные способы разграничения

омонимов и многозначных слов?

4. Найдите лексические ошибки, связанные с

нарушением норм сочетаемости.

1) Переодевались кто медведем – в вывернутой

наизнанку шубе, кто козой – натянув маску с

рогами и заручившись помелом.2) Он говорит это с убежденностью человека,

которому уже довелось переоценить в жизни

кое-какие ценности.3) Незадолго до конца встречи греческие

футболисты сквитали результат.4) Один святой будет возвышаться в полный рост, а

второй, Мефодий, по задумке автора,

коленопреклоненный, должен придерживать

огромный крест.

5) Воропаев рассматривал все, что мчалось

навстречу машине, с чувством огромного

беспокойства, точно ему сейчас предстояло в

проносящейся кавалькаде скал, кустов и птиц

узнать знакомое существо.

Слайд 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс Тема урока: «Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Их употребление. Подготовка к тестированию в формате ЕГЭ» 2021 Учитель: Анна Владимировна Галкина Фотография учителя (по желанию)

Слайд 2

Омонимы — это слова, одинаковые по написании или произношению, но различные по значению: (дробь — шарики для стрельбы, дробь — число): очки в красивой оправе – набрать очки в игре; сушка одежды – вкусная сушка. Омографы пишутся одинаково, но звучат по-разному и имеют различное значение мука́ (пшеничная) — му́ка (переживание) Омофоны одинаково звучащие слова, но имеющие разное написание и значение труд — трут; изморось — изморозь Омоформы совпадают в написании и звучании в некоторых грамматических формах дуло из окна — дуло ружья; острая пила — пила сок

Слайд 3

Синонимы — это слова одной части речи, различные по написанию и звучанию, но тождественные или близкие по значению. Падение снега в ветреную погоду: метель, пурга, вьюга, буран. Семантические различаются только оттенками значения и образуют семантический ряд Бой — битва, сеча, сражение Стилистические обозначая одно и то же явление действительности, имеют разную сферу употребления печальный ( нейтр .) — кручинный (нар.-поэт.). Абсолютные разные слова обозначают одно и то же и не имеют ни семантических, ни стилистических различий бегемот — гиппопотам; потому что — так как

Слайд 4

Контекстуальные синонимы — это слова, сближение которых по значению происходит только в условиях определенного контекста. Вне этого контекста они не являются синонимами. В большинстве случаев контекстуальные синонимы имеют экспрессивную окраску. Заставить человека считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной невозможно.

Слайд 5

Антонимы — это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением (правда – ложь, добрый – злой, говорить – молчать). Контекстные антонимы или контекстуальные антонимы — это слова, противоположные по значению лишь в конкретной ситуации, в определенном контексте. Например: ум и сердце; таланты и поклонники; солнце и луна . Они сошлись. Волна и камень, С тихи и проза, лед и пламень Н е столь различны меж собой. (А.С . Пушкин)

Слайд 6

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Мне пришлось ПРИМИРИТЬСЯ со случившимся. У него был КОНСКИЙ завод и какая-то фабрика. К сожалению, в представленном нам докладе было больше субъективных оценок, чем ФАКТОВ. Гниение вызывается ГНИЛОСТНЫМИ бактериями. В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. Ответ:_____________

Слайд 7

Приставочные паронимы максимально похожи по написанию и звучанию. Их лучше всего запомнить: Одеть (кого-то) – НАдеть (на себя); ПРОверка (процесс установления правильности че г о-либо ) – ПОверка (сверка достоверности фактов, перекличка); Уплатить (внести деньги, возмещая что-либо) – Оплатить (внести деньги за товар или услугу ).

Слайд 8

2. Суффиксальные паронимы: Суффиксы — (и)ЧН- ый и -(и)ЧЕСК- ий . Прилагательные на — ЧЕСКий обозначают прямую соотнесенность к какой-либо области деятельности, предмету, а однокоренные прилагательные на — Чный имеют значение «не относящийся напрямую к данному предмету (области), но обладающий некоторыми его признаками»: экономический – экономичный; гигиенический – гигиеничный; артистический – артистичный; технологический – технологичный; дипломатический – дипломатичный; демократический – демократичный.

Слайд 9

2. Суффиксальные паронимы: Суффиксы -Н- и -СК-. Прилагательные на — СКий часто образованы от слов, имеющих значение лица, и толкуются через эти слова (в отличие от прилагательных на — Ный ): зрительский – относящийся к зрителям (ср. зрительный); исполнительский – относящийся к исполнителям (ср. исполнительный); воинский – относящийся к воинам (ср. военный); горский – относящийся к горцам (ср. горный).

Слайд 10

2. Суффиксальные паронимы: Суффиксы -ЯН- /-ЕНН- и -ИСТ- . Прилагательные на -ЯН- /- ЕННый обозначают «сделанный из какого-либо материала, а прилагательные на — ИСТый имеют общее значение «содержащий какой-либо материал (частично )»: глиняный – глинистый; каменный – каменистый. Суффиксы -УЩ- /-ЮЩ-, -АЩ-/-ЯЩ-. Эти суффиксы обозначают признак предмета, совершающего действие (причастия действительного залога): красочный (мир) – красящий (маркер).

Слайд 11

Есть паронимы с очень узкой сочетаемостью: преходящая слава (минутная, временная, быстро проходящая), высотные дома (многоэтажные ). Порой каждый из паронимов обладает не одним, а несколькими значениями: 1) представить сотрудника; 2 ) представить отчёт; 3) представить себе картину – 1) предоставить отпуск; 2) предоставить кредит; 3) предоставить возможность оправдаться . 5 . Есть паронимы, указывающие на разное отношение к явлению, которое они называют: зачинатель – основоположник чего-то хорошего, положительного, а зачинщик – отрицательного.

Слайд 12

Алгоритм выбора правильного ответа в задании 5 ЕГЭ: 1. Внимательно прочитайте каждое предложение. 2. Подумайте, нет ли здесь предложения, в котором явно выражено неправильное употребление паронима. 3. Определите лексическое значение этого паронима. Подумайте, есть ли лексическая сочетаемость этого слова с другими словами предложения. 4. При затруднении определите лексическое значение каждого выделенного слова. 5. Обязательно обращайте внимание на приставки, суффиксы выделенных слов. Вспомните о дополнительных значениях, вносимых морфемами в слова .

Слайд 13

Паронимы – это результат сложившейся языковой практики, они трудно поддаются классификации. Мы говорим: ледовая арена, ледовый завал, но ледяная вершина, ледяная глыба. Словарь паронимов можно найти на сайте ФИПИ: www.fipi.ru

Слайд 14

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Мне пришлось ПРИМИРИТЬСЯ со случившимся. У него был КОНСКИЙ завод и какая-то фабрика. К сожалению, в представленном нам докладе было больше субъективных оценок, чем ФАКТОВ. Гниение вызывается ГНИЛОСТНЫМИ бактериями. В заповеднике много деревьев ЦЕННЫХ пород. Ответ:_____________ КОННЫЙ

Слайд 15

Вековой – то, что живет очень долго, века. Вековой дуб – дуб, живущий века. Вековые традиции – традиции, бытующие очень давно (век, века). Вечный – бесконечность во времени и постоянство. Вечный огонь – огонь, горящий бесконечно долго.

Слайд 16

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Радость ОХВАТИЛА душу путешественника. Её постигло НЕСТЕРПИМОЕ горе. Это происшествие оказалось ЕДИНИЧНЫМ. ОДЕТЬ куклу доверили самой младшей из сестёр. Его считали человеком замкнутым и СКРЫТЫМ . Ответ:_________________ СКРЫТНЫМ

Оглавление

- 1 Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи

- 1.1 Лексика. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы

- 1.2 Группы слов по происхождению и употреблению

- 1.3 Фразеология

- 1.4 Лексика. Орфография

Оглавление

- 1 Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи

- 1.1 Лексика. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы

- 1.2 Группы слов по происхождению и употреблению

- 1.3 Фразеология

- 1.4 Лексика. Орфография

Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи

Лексика. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы

Лексикология изучает словарный состав языка.

Слово – это основная единица языка, представляющая собой звук или комплекс звуков, обладающий значением и служащий для наименования предметов, явлений, действий, признаков, количеств, состояний и т.д.

Совокупность всех слов русского языка образует его словарный состав.

Лексическое значение слова – это соотнесённость слова с определёнными явлениями действительности.

Слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными (запах цветов, приятный запах), а слова, имеющие два и более лексических значений, называются многозначными (рукав платья, рукав реки, пожарный рукав).

Прямое значение слова – это его основное лексическое значение.

Переносное значение – это его вторичное значение, которое возникло на основе прямого (лента в волосах, лента транспортёра, лента дороги).

От многозначных слов следует отличать омонимы – слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению (запереть на ключ, вода бьёт ключом, скрипичный ключ).

Существуют различные разновидности омонимов:

- лексические омонимы (косить траву косой – девичья коса);

- омоформы (мой руки – мой пиджак);

- омофоны (леса – лиса);

- омографы (мУка – мукА).

Синонимы – это слова одной части речи, близкие или тождественные по значению, но различные по звучанию и написанию (культурный – цивилизованный – развитой).

Несколько слов синонимов образуют синонимический ряд, в котором слова различаются оттенками лексического значения (смотреть, глядеть – нейтральное, взирать – книжное, зырить – просторечное).

Антонимы – это слова одной и той же части речи, различные по звучанию, имеющие противоположное лексическое значение (верхний – нижний, правда – ложь). Антонимы лежат в основе антитезы (противопоставления).

Паронимы – это однокоренные слова, как правило одной и той же части речи, сходные по звучанию, но разные по значению (поступок – проступок, дождевой – дождливый, адресат – адресант, генеральный – генеральский).

Группы слов по происхождению и употреблению

По происхождению все слова в русском языке делятся на заимствованные и исконно русские.

Исконно русские – это слова, которые возникли в русском языке (ладья, жизнь).

Заимствованные слова – это слова, которые пришли в русский язык из других языков (башмак, кухня, лекция).

Слова, вышедшие из активного употребления, называются устаревшими (урядник, чело).

Среди устаревших слов выделяют:

- историзмы – слова, обозначающие названия предметов и явлений, которые вышли из обихода (кольчуга, ликбез);

- архаизмы – слова, которые вышли из употребления, потому что были заменены новыми (лоб – чело).

Новые слова, возникшие в языке, называют неологизмами (кибернетика, алгоритм). Неологизмы могут быть авторскими (легкомыслая головёнка (В.Маяковский)).

По сфере употребления слова в русском языке делятся на общеупотребительные и ограниченные в употреблении.

Общеупотребительные – это слова, которые употребляются всеми людьми, независимо от профессии и места жительства (дочь, хороший).

К ограниченным в сфере употребления относятся:

- диалектизмы – слова, употребляемые, жителями той или иной местности (бульба – картошка, бурак – свёкла).

- профессионализмы – слова, употребляемые, людьми той или иной профессии (найтов – крепление на судах шлюпок для предохранения от срыва с места);

- жаргонизмы – экспрессивно окрашенные слова, которыми обозначаются общеизвестные понятия в узком, социально ограниченном кругу людей (усекать – понимать (молодёжный жаргон)).

Упражнение № 1

Укажите лексическое значение слов.

Озираться, олицетворение, рядиться, сотник, стан¬дартный, фортуна, чваниться, пенаты, незаурядный, миннезингер, кадриль.

Упражнение № 2

Запишите в 2 столбика однозначные и многозначные слова.

Йог, кавычки, консерватор, лидер, монолог, нанос¬ный, направление, перемена, природный, состряпать, таять, трамвай, элегантный, язычество, зенит.

Упражнение № 3

Выпишите слова, употребленные в переносном значении.

Змеиная улыбка, избитые фразы, каверзный вопрос, выжечь каленым железом, прокатить на выборах, кве¬лый ребенок, говорить кичливо, колыбель свободы, кольцо блокады, лента дороги, лезть на гору, неоправ-данное мотовство, совершить моцион, обезболивающие средства.

Упражнение № 4

Подберите и запишите синонимы к данным словам.

Красивый, маленький, трудный, гуманный, быст¬рый, долгий, грязный, вкусный, бежать, понимать, удивляться.

Упражнение № 5

Подберите к данным словам антонимы и сгруппируйте антонимические пары по частям речи.

Начало, счастливый, правый, погаснуть, потерять, широкий, сильный, далеко, мало, бедный.

Упражнение № 6

Вставьте подходящие по смыслу антонимы.

1) Не было бы … , да … помогло. 2) Готовь сани … , а телегу, … . 3) … человека кормит, а … портит. 4) Уче¬нье – … , а неученье – … . 5) … дело лучше … безделья. 6) … мир лучше … ссоры. (Пословицы)

Упражнение № 7

Составьте предложения с данными словосочетаниями.

Агрессивная рысь, перейти на рысь; мир в семье, весь мир; студеный ключ, ключ от двери; косить глаза¬ми, косить траву; эффектный наряд, наряд милиции; павлинье перо, перо авторучки.

Упражнение № 8

Определите значение каждого из слов-паронимов, составьте с ними предложения.

Невежа – невежда, оклик – отклик, дипломат – дипломант, практик – практикант, опечатки – отпе¬чатки, швейцар – швейцарец, праздный – празднич¬ный, добрый – добротный, одеть – надеть, основать – обосновать.

Упражнение № 9

Составьте словосочетания с прилагательными – паронимами:

Человек, талант (поэтический – поэтичный); сосед, интерес (скрытый – скрытный); совет, костюм (прак¬тичный – практический); мотив, характер (романтиче¬ский – романтичный).

Упражнение № 10

В каждое из предложений вставьте одно из слов-паронимов.

- Эта скульптура выполнена из (целого, цельного) куска мрамора.

- Он отличался (особым, особенным) даром предвиде¬ния.

- Имя героя комедии Д.И. Фонвизина символизиру¬ет образ (невежы, невежды).

- Статья в газете вызвала живой (отклик, оклик) читателей.

- Вид он имел всегда величественный и (царский, царственный).

Упражнение № 11

Подберите к каждому прилагательному существительное. В каких примерах можно использовать одно и то же существительное?

Бережный – бережливый, деловой – деловитый, классный – классовый, обидный – обидчивый, искус¬ный – искусственный, эффектный – эффективный, удивительный – удивленный.

Упражнение № 12

В каком предложении вместо слова информатизация нужно употребить информация?

Внедрение информатизации необходимо во всех сферах жизни.

Даже в сельских школах созданы классы компью¬терной информатизации.

Чтение учебника дополняется информатизацией, почерпнутой из Интернета.

Крупные города страны должны стать опорными пунктами для ускоренной информатизации.

Фразеология

Фразеология – раздел науки о языке, изучающий устойчивые сочетания слов.

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, близкие по лексическому значению одному слову (бить баклуши – бездельничать).

С точки зрения происхождения фразеологизмы делятся на исконно русские (во всю Ивановскую, с гулькин нос, из огня да в полымя), старославянские (не от мира сего, избиение младенцев, око за око) и заимствованные из других языков (синий чулок – из англ. яз., сальто-мортале – из итал. яз., медовый месяц – из франц. яз.).

С точки зрения стилистической окрашенности фразеологизмы делятся на следующие группы:

1) нейтральные, или межстилевые: сдержать слово, подвести черту, поставить точку, лебединая песня;

2) стилистически окрашенные, среди которых выделяются:

а) разговорные (заварить кашу, как свои пять пальцев, со всех ног, два сапога пара, набить карман);

б) просторечные (вкручивать мозги, дело в шляпе, дурья башка);

в) книжные (звездный час, терновый венец, яблоко раздора).

Разговорные и просторечные фразеологизмы относятся к разряду сниженных; книжные фразеологизмы – к разряду высоких, торжественных.

Упражнение № 13

Укажите лексическое значение фразеологизмов.

Авгиевы конюшни –

Строить на песке –

Запретный плод –

Опускать крылья –

Кот наплакал –

Валом валить –

Не в своей тарелке –

Зажать в кулак –

Крутить хвостом –

Переменить декорации –

Упражнение № 14

Подберите фразеологизмы, которые имеют значения:

- Мало.

- Притворяться несчастным.

- Прославиться, стать известным.

- Не думать о своей безопасности.

- Медлить, делать что-либо очень медленно.

- Выделяться отчетливо, ярко.

- В худшем случае.

- Чувствовать себя уверенно.

- Объективно, непредвзято.

- Много.

Слова для справок: невзирая на лица, не щадить живота, тянуть канитель, кот наплакал, проходить красной нитью, на худой конец, казанская сирота, войти в историю, как рыба в воде, непочатый край.

| Вид ошибки | Пример | |

| 1. | Слово употребляется в несвойственном ему значении | Гуманизм и доброта противопоказаны жестокости и равнодушию. |

| 2. | Нарушение лексической сочетаемости слов | Из её глаз беззвучно текли слёзы. |

| 3. | Анахронизм (внеисторическое употребление слова) | В светском обществе любили устраивать приёмы и другие тусовки. |

| 4. | Тавтология (повторение однокоренных слов) | Это характеризует характерные черты нашего времени. |

| 5. | Смешение паронимов | Ученик тоже соучастник учебного процесса. |

| 6. | Речевая избыточность (плеоназм) | Увлечение народным фольклором привело его в ансамбль. |

| 7. | Речевая недостаточность | Базаров – это яркий представитель. Он нигилист. |

Лексика. Орфография

Приставки ПРЕ-, ПРИ-

Приставка ПРЕ- имеет следующие значения:

1) высшая или предельная степень качества, признака: пребольшой, прекрасный, премудрый;

2) синонимичность приставке ПЕРЕ-: преградить (перегородить), прервать (перервать), преломить (переломить).

Приставка ПРИ- обозначает:

1) присоединение, приближение, прибавление: приклеить, прилететь, прибавить, пристроить;

2) неполноту действия: присесть, приоткрыть, притворить;

3) пространственную близость: приморский, приусадебный;

4) доведение действия до конечного результата: приручить, пристрелить, приговорить;

5) совершение действия в чьих-либо интересах: присвоить, приберечь, приобрести, прикарманить.

Запомните: некоторые слова с приставками ПРЕ- и ПРИ- различаются по значению. Сравните:

предать (друга) – выдать (ср. предатель)

придать (значение) – добавить

претворить (в жизнь) – воплотить

притворить (дверь) – прикрыть

презирать (врага) – ненавидеть

призреть (сироту) – приютить

пребывать (в городе) – находиться

прибыть (в город) – приехать

преступить (закон) – нарушить

приступить (к делу) – начать

Во многих случаях приставки ПРЕ-, ПРИ- тесно слились с корнем, их трудно выделить и установить значение.

Запомните: президент, президиум, прерогатива, претендент, примитив, привилегия, принципиальный, приоритет.

Упражнение № 20

Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова в две колонки: в первую – с приставкой ПРИ-, во вторую – с приставкой ПРЕ-.

Старинное пр…дание, камень пр…ткновения, пр…чуды природы, пр…ступить (к делу), богатое пр…даное, пр…вратности судьбы, пр…одоление препятствий, не надо пр…рекаться, пр…знание в содеянном, пр…бывать в бездействии, беспр…кословно повиноваться, пр…верженец новых взглядов, пр…дать друга, пр…мирить врагов, пр…бытие поезда, непр…менное условие, полезное пр…обретение, жизнь без пр…крас, пр…забавный случай, пр…ломление лучей, пр…вышение полномочий, пр…остановить слушание дела, давать пр…сягу, искатели пр…ключений.

Упражнение № 21

Запишите и запомните эти слова иноязычного происхождения, объясните их значение. Составьте с данными словами словосочетания или предложения.

Прелюдия, преамбула, превалировать, престиж, привилегированный, прейскурант, премьера, примат, примадонна, претензия, прецедент.

Упражнение № 22

Вставьте пропущенные буквы.

1. Понятна мне времен пр…вратность, не пр…кословлю, право, ей. 2. Никакие мольбы не могли пр…клонить его к отсрочке или уменьшению платежа. 3. Я решился пр…доставить все выгоды Грушницкому. 4. Есть камень пр…ткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец. 5. Все мальчики засмеялись и опять пр…умолкли на мгновение. 6. Девять дней хворал Иванушка, на десятый день пр…ставился. 7. Пр…имущественное назначение главных помпадуров заключается в том, чтобы пр…пятствовать. 8. Словно ребенок, я плескался в воде, пр…даваясь наивысшему наслаждению. 9. Наши детские выходки и пр…грешения он воспр…нимал очень остро. 10. Пока дошли до стана, знания Артемки пр…умножились во много раз.

Проверь себя

В каком ряду во всех словах пишется И?

1) пр…бывать в санатории, пр…в…легии, пр…нимать гостя, пр…спущенный флаг

2) непр…ступная крепость, пр…старелый пр…вратник, пр…зирать непр…ятеля

3) пр…зреть сироту, церковный пр…дел, пр…бывать к Пр…озерску

4) пр…дать форму, пр…нарядиться к пр…зентации, пр…ступисть к кр…пости, непр…ходящие ценности

ЕГЭ Русский язык. Задание 24: Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Алгоритм выполнения задания. Пример с объяснением выбора правильного ответа. Анализ типичных ошибок. Правила, которые необходимо повторить. Тренировочные задания (самопроверка и/или онлайн-тест). Подробный анализ заданий по русскому языку в 11 классе. За правильное выполнение данного задания можно получить максимум 1 балл.

Вернуться к Оглавлению раздела «Анализ заданий ЕГЭ по русскому языку».

Задание 24 проверяет умение понимать лексическое значение слова в зависимости от смысловых связей между словами.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ № 24

- Прочитайте задание, отметьте, какую именно лексическую единицу надо найти. Вспомните особенности содержания названных пластов лексики.

- Внимательно прочитайте предложения, указанные в задании.

- Проверьте все слова на наличие характерных смысловых особенностей. Сопоставьте похожие по признакам слова и выберите соответствующее заданию. Запишите слово/слова в бланк ответа № 1.

При выполнении задания № 24 от обучающихся требуется найти в указанном отрывке текста определённую лексическую единицу (синонимы, контекстные синонимы, антонимы, контекстные антонимы, фразеологизм) или определить, какое лексическое значение имеет в указанном тексте то или иное слово. Слово – одежда всех фактов, всех мыслей. За фактами скрыт смысл, за каждой мыслью скрыта причина: почему та или другая мысль именно такова. От читателя требуется аналитическая работа: через слово понять смысл. Значит, чтобы опознать слово, надо вдумываться в смысл. Повторите по таблицам, приведённым ниже, особенности смысла разных лексических единиц, а затем, при опознавании их в тексте, действуйте по алгоритму.

Задание 24 (пример с объяснением)

24 Из предложений 43–46 выпишите антонимы (антонимическую пару).

Ответ: ___________.

Объяснение выбора правильного ответа

Важно обратить внимание, что в задании требуется найти антонимичную пару. При проверке значения антонимов надо отметить, что это слова, принадлежащие одной части речи и противоположные по смыслу. В таблице приведён пример «вперёд – назад», «сильный – слабый».

Хороший приём – проверить только те слова в заданном фрагменте текста, которые могут иметь антонимы. Слово «много» может иметь антоним «мало», но в тексте этого антонима нет. Глагол «оправдывают» – антоним «осуждают». Существительное «ответ» в значении «ответственность» только в данном контексте может иметь антоним «безответственность». А вот субстантивированные прилагательные «плохое» и «хорошее» из предложения 46 действительно являются антонимами и представлены в тексте. Их и надо записать в ответ.

В Бланке ответов указываем: ПЛОХОЕХОРОШЕЕ

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК

Для выпускников не представляет особой сложности определение в тексте семантики слова, употреблённого в переносном значении, поиск в рамках текста синонимов, антонимов, неологизмов, терминов и т. п. Значительно труднее им находить речевые (контекстные, контекстуальные) синонимы и антонимы, то есть слова, которые, будучи вырванными из контекста, не являются синонимами или антонимами. Например, слова народ и население вне контекста имеют тождественное значение и являются синонимами. В отрывке же из текста В. С. Непомнящего («Не читая „Онегина», не зная „Преступления и наказания», „Обломова», „Тихого Дона», мы превращаемся в какой-то другой народ. Да что там „народ“! Нас и так уже иначе как „населением“ не называют») эти слова приобретают противоположный смысл и становятся речевыми антонимами. Поэтому, читая текст, необходимо внимательно присматриваться не только к прямым, но и к переносным употреблениям слов.

Особые трудности испытывают ученики при определении фразеологизмов.

Правила, которые необходимо повторить

В период подготовки к экзамену ПОВТОРЯЕМ (ссылка для перехода к проверяемым правилам русского языка):

- лексическое значение слова;

- синонимы, антонимы, омонимы;

- контекстные (контекстуальные) синонимы

- контекстные (контекстуальные) антонимы

- паронимы;

- заимствованные слова

- устаревшие слова

- диалектные слова, жаргонизмы, профессиональные слова;

- слова с разговорной окраской

- книжные слова

- фразеологизмы

Для выполнения задания нужно повторить, какие типы значений могут быть у слова, на какие группы делятся слова в зависимости от оттенков значения, проявляющихся в контексте – в связи с другими словами. Они представлены в таблицах 24.1–24.7.

Таблица 24.1. ЛЕКСИКА

| Лексическое значение (что обозначает слово) | СЛОВО Самостоятельная часть речи | Грамматическое значение |

| Предмет мебели | Стол | Имя сущ., муж. р., ед. ч., И. п. |

Таблица 24.2. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Таблица 24.3. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА по сопоставимости с другими словами

Таблица 24.4. УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА

Таблица 24.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВ

| Исконно русская лексика | Заимствованная лексика |

| поле, небо, земля, река, ветер | жалюзи, мольберт, яхтсмен |

Таблица 24.6. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАСКА СЛОВ

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов, используемые для названия отдельных предметов, признаков, действий. Во фразеологизме, в отличие от свободного словосочетания, лексическое значение имеет не каждое слово в отдельности, а все словосочетание в целом. Лексическое значение фразеологизма близко лексическому значению одного слова: зарубить на носу – запомнить; как в воду глядеть – предвидеть.

Как и слово, фразеологизм может иметь синонимы, антонимы, например, у фразеологизма тёртый калач (в значении «опытный человек») есть фразеологизм–синоним стреляный воробей.

Фразеологизм характеризует все стороны жизни человека: отношение к труду (золотые руки, бить баклуши); отношение к другим людям (закадычный друг, медвежья услуга); личные достоинства и недостатки (водить за нос, задирать нос, не терять головы).

В предложении фразеологизм является единым членом предложения: подлежащим, сказуемым, дополнением или обстоятельством – в зависимости от того, какой частью речи он может быть заменён.

Таблица 24.7. ПРИЗНАКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Тренировочные задания (самопроверка)

№ 24.1. Выпишите словосочетание, в котором слово употреблено в прямом значении:

сердечный (человек)

сердечный (приём)

сердечная (мышца).

Открыть ОТВЕТ и объяснение

Правильный ОТВЕТ: сердечная (мышца). Прямое значение прилагательного «сердечный» – имеющий отношение к органу человека. В остальных двух примерах прилагательное выступает в переносном значении: сердечный приём, человек – задушевный, искренний.

№ 24.2. Выпишите словосочетание, в котором слово употреблено в прямом значении:

глухой голос

глухой старик

глухой переулок

глухой согласный

глухая ночь.

Открыть ОТВЕТ и объяснение

Правильный ОТВЕТ: глухой (старик), в прямом значении означает «лишённый слуха». Во всех остальных примерах прилагательное употреблено в переносном значении: глухой (голос), глухой (согласный) – значение «незвонкий»; глухой (переулок), глухая (ночь) – значение «тихий, без проявления жизни».

№ 24.3. Выпишите словосочетания, в которых слово употреблено в переносном значении:

брать (палку)

брать (город)

брать (высоту).

Открыть ОТВЕТ и объяснение

Правильный ОТВЕТ: брать (город) – «овладевать, захватывать»; брать (высоту ) – «преодолевать». В прямом значении слово выступает в словосочетании брать (палку), которое имеет значение «захватывать рукой, принимать в руки».

№ 24.4. Из предложения выпишите синонимы. К языковым или контекстным их следует отнести?

Как хорошо, как удивительно, как прекрасно!

Открыть ОТВЕТ и объяснение

Правильный ОТВЕТ: хорошо, удивительно, прекрасно (языковые).

№ 24.5. Из предложения выпишите синонимы. К языковым или контекстным их следует отнести?

Замысел поэта то зримо, явственно, отдельными строками или целыми строфами, то невнятно, туманно, смутно проступает в его душе.

Открыть ОТВЕТ и объяснение

Правильный ОТВЕТ: зримо, явственно (языковые), невнятно, туманно, смутно (контекстные).

Вы смотрели: ЕГЭ Русский язык. Задание 24: Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Алгоритм выполнения задания. Пример с объяснением выбора правильного ответа. Анализ типичных ошибок. Правила, которые необходимо повторить. Тренировочные задания (самопроверка и/или онлайн-тест).

Вернуться к Оглавлению раздела «Анализ заданий ЕГЭ по русскому языку».

Просмотров:

10 204

Омонимы – это слова, которые различны по значению, но одинаковы по написанию. Например:

В полях, не кошенных косой,

Все утро дождик шел косой.

Синонимы – это слова одной и той же части речи, очень близкие по своему лексическому значению. Эти слова являются наиболее точным средством выражения (пример):

Сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя, и золотом сверкала трава. (М. Горький.)

Синонимические ряды состоят из слов одной части речи: лицо – физиономия – рожа. Могут включать в себя слова разных стилей.

Синонимы, которые связывают части текста, позволяют избегать повторов одного и того же слова, сближают по смыслу несинонимичные в языке слова (в условиях текста), называются контекстуальными синонимами, пример:

Проплывало голубое лето,

Уходило лето голубое.

https://uchim.org/russkij-yazyk/sinonimy-omonimy-antonimy-paronimy — uchim.org

Абсолютные синонимы – это слова, которые полностью совпадают по значению.

Антонимы – это слова одной и той же части речи, которые имеют противоположные значения. Пример:

Они сошлись. Вода и камень.

Стихи и проза, лед и пламень.

Не столь различны меж собой.

(А.С. Пушкин.)

Антонимы позволяют увидеть предметы, явления признаки по контрасту, как по крайней противоположности.

Паронимы – это однокоренные слова, одной и той же части речи, близкие по значению и звучанию. В предложении выполняют одинаковые синтаксические функции: глубинный – глубокий, геройство – героизм.

Смешение паронимов – это очень грубое нарушение литературных форм словоупотребления.

Видео по теме

Всё для учебы » Русский язык » Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы