Диагностика ряда психических и неврологических заболеваний сегодня проводится с применением такого метода, как дневной или ночной мониторинг ЭЭГ.

С помощью электроэнцефалографии можно определить причины бессонницы, например. Методика эффективна и безопасна. Благодаря этому мониторинг проводится не только взрослым пациентам, но и детям.

Что такое ЭЭГ сна?

ЭЭГ (электроэнцефалография) – популярное обследование, позволяющее определить биоэлектрические потенциалы головного мозга. Максимально информативной является диагностика, которая выполняется во время сна.

Дневное или ночное ЭЭГ позволяет:

- Определить явную или скрытую судорожную готовность мозга

- Выявить пораженные отделы ЦНС (центральной нервной системы)

- Определить стадию патологического процесса

- Проконтролировать эффективность проводимого лечения и при необходимости скорректировать терапию

ЭЭГ ночного сна или дневного отдыха дает возможность изучения всех фаз сна и выявления скрытых изменений в функционале головного мозга.

Способы записи

Выделяют следующие способы записи дневного и ночного ЭЭГ:

- Кратковременный. Данный способ также называют рутинным. Фиксация ЭЭГ осуществляется в течение 20 минут в период бодрствования. Благодаря этому способу можно провести первичную диагностику и выявить явные патологические состояния. Активировать работу центральной нервной системы позволяют такие раздражители, как свет, учащение дыхания и др.

- Электроэнцефалография в состоянии бессонницы. Такой способ диагностики заключается в записи ЭЭГ в ситуации, когда пациенту не позволяют заснуть на протяжении 2-3 часов или всю ночь. Обследование дает возможность выявления скрытой судорожной готовности. Методика применяется в случаях, когда при первичной диагностике у пациента не выявляют никаких патологических состояний

- Электроэнцефалография во время дневного сна (длительного). Такой способ актуален в случаях, когда у пациента подозревают судорожную готовность на стадии засыпания

- Мониторинг во время ночного сна. Данный способ ЭЭГ считается самым эффективным. Он позволяет достаточно быстро обнаружить скрытую судорожную готовность и патологии, спровоцированные таким состоянием. Особенно эффективен способ в диагностике детей. Видео ЭЭГ мониторинг – самый эффективный. При такой диагностике специалист может наблюдать за пациентом и понять, как он ведет себя в зависимости от изменений внутренних и внешних факторов. Одновременно с этим исследуется степень расслабления мышц и сердечная деятельность

Выбор в пользу определенного способа записи ЭЭГ сделает врач.

Кому назначается процедура?

ЭЭГ ночного сна и дневного отдыха назначается взрослым, подросткам и детям:

- После инсультов

- После черепно-мозговых травм

- После эпилептических припадков

- При перинатальных поражениях центральной нервной системы

- При отставании в развитии

- При различных формах нарушений сна

Решение о проведении такой диагностики, как ночное ЭЭГ ребенку или взрослому, принимает лечащий врач. При необходимости проводятся и другие обследования, также возможно и консультирование с узкими специалистами.

Для чего нужен ночной ЭЭГ-мониторинг?

Ночной мониторинг ЭЭГ – популярное исследование.

Оно требуется для выявления причин таких патологических состояний, как:

- Нарушение процесса засыпания

- Длительная бессоница

- Храп (в том числе с остановкой дыхания)

- Хождение по ночам и др.

Дневной и ночной мониторинг ЭЭГ позволяет:

- Поставить точный диагноз

- Назначить адекватную терапию

- Контролировать эффективность лечения

Депривация сна у детей и взрослых

Депривация сна у взрослых и детей – патология, которая заключается в постоянном недосыпании. Встречается она достаточно часто. У малышей (до 2,5-3 лет) она обычно провоцируется врожденными поражениями центральной системы (в том числе родовыми травмами). Дети до 7 лет страдают от депривации по причине недостатка внимания. У детей с 7-8 лет патологическое состояние может быть спровоцировано повышенной тревожностью. Школьники переживают из-за оценок, коммуникаций с одноклассниками и ровесниками в целом, отношений с родителями. Во взрослом возрасте спровоцировать недосыпание может целый ряд факторов. В их числе и малоподвижный образ жизни, и заболевания нервной системы. Нередко взрослые осознанно отказываются от сна, уделяя много времени работе или развлечениям.

Следует понимать, что депривация (особенно постоянная) может стать причиной развития таких состояний, как депрессии и неврозы.

Чтобы определить, страдаете ли вы от недосыпаний и следует ли вам пройти ЭЭГ, с результатами обследования рекомендуем обратиться к неврологу или узкому специалисту – сомнологу. Он не только расшифрует результаты диагностики, но и поможет справиться с обнаруженными проблемами.

Где проводят исследования физиологии сна?

Дневной и ночной мониторинг проводятся в условиях стационара. Это обусловлено тем, что для диагностики требуется специальное оснащение кабинета. Кроме того, диагностику выполняет только опытные специалисты. Они постоянно следят за состоянием пациента, контролируют работу датчиков, закрепленных на его теле.

Направление на ЭЭГ выдается неврологом или сомнологом.

Лучше всего проходить диагностику в современных клиниках, где имеется все необходимое оборудование последнего поколения, а расшифровкой результатов и назначением лечения занимаются высококвалифицированные специалисты, в совершенстве владеющие методиками терапии.

Подготовка к исследованию

При подготовке к обследованию следует:

- Хорошо вымыть голову

- Предварительно согласовать с врачом режим приема лекарственных средств

- Отказаться от алкоголя, шоколада, кофе и крепкого чая (за 2 дня до процедуры)

Перед обследованием нельзя курить и принимать стимулирующие препараты, которые могут повлиять на сон.

Обо всех особенностях диагностики расскажет врач. С ним вы обсудите то, как проводится обследование, что можно и чего нельзя делать перед ним.

Проведение процедуры

Процедура проводится в удобном кресле или на кушетке. В области головы пациента устанавливаются специальные датчики. Предварительно места их закрепления протираются спиртовым раствором с целью обезжиривания. Дополнительные датчики могут размещаться и в области носа. Благодаря этому обеспечивается регистрация активности всех участков головного мозга. При необходимости также задействуются приборы, оказывающие раздражающее воздействие (световые, провоцирующие частое глубокое дыхание и др.). За пациентом во время процедуры постоянно наблюдает специалист.

В каких случаях ЭЭГ помогает поставить диагноз?

Как правило, ЭЭГ назначается с целью определения основных факторов, провоцирующих нарушения сна.

Также диагностику проводят для постановки таких диагнозов, как:

- Эпилепсия

- Сосудистые нарушения

- Обменно-дистрофические процессы

- Воспалительные патологии

В некоторых случаях методика позволяет выявить и опухоли.

Преимущества проведения диагностики в МЕДСИ

- Использование цифрового оборудования экспертного класса. Для дневного и ночного ЭЭГ в МЕДСИ применяется энцефалограф Nicolet One. Данное оборудование отличается высокой точностью

- Диагносты с высоким уровнем квалификации. Наши специалисты проходят регулярное обучение и стажировки в ведущих международных клиниках. Это также позволяет повысить точность диагностики

- Исследования в соответствии с международными протоколами. Диагностика в МЕДСИ всегда безопасна и эффективна

- Возможности для получения консультаций высококвалифицированных специалистов. После диагностики вы можете записаться на прием к сомнологу, профессору, доктору медицинских наук Г. В. Коврову или эпилептологу, профессору, доктору медицинских наук С. Г. Бурда

Чтобы пройти современную диагностику, следует позвонить по номеру +7 ((495) 152-47-53. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и озвучит точную стоимость обследования и приема сомнолога, эпилептолога или другого врача МЕДСИ.

Не затягивайте с лечением, обратитесь к врачу прямо сейчас:

Средняя продолжительность процедуры составляет около часа, однако она отличается высокой информативностью, дает возможность отследить функциональные изменения мозга, динамику заболевания, оценить воздействие проводящейся терапии.

Поскольку никаких болезненных ощущений и дискомфорта проведение процедуры не вызывает, ЭЭГ можно назвать одним из наиболее точных и самых щадящих методов обследования мозга.

Принцип ЭЭГ

Головной мозг человека состоит из миллионов особых клеток — нейронов. Каждый из них генерирует свой собственный электрический импульс. В пределах отдельных участков мозга импульсы должны быть согласованными. Также они могут усиливать друг друга или делать слабее. Их сила и амплитуда не являются стабильными и постоянно меняются.

Содержание:

- Принцип работы ЭЭГ

- Историческая справка

- Значимость ЭЭГ

- Преимущества электроэнцефалограммы

- Показания для проведения процедуры

- Противопоказания

- Как подготовиться к ЭЭГ

- Выполнение ЭЭГ

- Цель ЭЭГ-видеомониторинга

- Заключение электроэнцефалографии

Это и есть биоэлектрическая активность мозга. Чтобы зарегистрировать ее, на неповрежденную кожу головы накладываются специальные электроды, которые будут улавливать колебания, усиливать их и записывать в виде особых кривых, так называемых волн. Последние, в зависимости от их формы, частоты и амплитуды, подразделяются на пять видов: α- (альфа), β- (бета), δ- (дельта), θ- (тета) и μ- (мю) волны. Каждая из волн отображает работу определенного отдела мозга и названа первой буквой его латинского наименования.

Их регистрация в реальном времени и есть суть энцефалографии.

Историческая справка

Одним из основателей метода электроэнцефалографии считается физиолог и психиатр из Германии Ганс Бергер. В 1924 году, используя прибор для измерения малых токов под названием гальванометр, он первым провел некую процедуру, напоминающую запись ЭЭГ.

Примечательно, что изначально ЭЭГ рассматривалась исключительно как метод, позволяющий выявить у человека психические нарушения. Лишь со временем выяснилось, что методика позволяет также обнаруживать отклонения, не связанные с психиатрией.

Значимость ЭЭГ

ЭЭГ — высокоинформативный метод диагностики, который позволяет:

- оценить, какой характер носят нарушения работы мозга и насколько они выражены;

- определить локализацию патологического очага;

- уточнить сведения, полученные во время других диагностических процедур (например, компьютерной томографии);

- проследить, насколько действенной является терапия;

- выявить участки мозга, в которых присутствует эпилептическая активность;

- оценить работу мозга в периоды между приступами;

- выявить причины панических атак и обмороков;

- изучить цикл сна и бодрствования.

Следует учитывать тот факт, что, если у человека наблюдаются судорожные приступы, исследование будет информативным исключительно в том случае, если его провести примерно через неделю.

Преимущества электроэнцефалографии

Кроме того, процедура не является настолько дорогостоящей, как обследование с помощью томографа или других аналогичных приборов. Оборудование для проведения ЭЭГ присутствует в большинстве больниц.

Процедура не оказывает никакого негативного влияния на здоровье и состояние человека. Пациент сохраняет работоспособность в полной мере. Проводить исследование можно даже пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, детям и взрослым любого возраста, поскольку оно не вызывает ухудшения состояния, дискомфорта или болезненных ощущений.

Показания для проведения процедуры

На сегодняшний день электроэнцефалография широко применяться в практике невропатолога для решения целого ряда задач.

Проведение ЭЭГ рекомендуется:

- при затяжной бессоннице и других расстройствах сна, в том числе при апноэ, сомнамбулизме и разговоре во время сна;

- при судорожных приступа;

- при заболеваниях щитовидной железы;

- при признаках нарушения развития у детей или психических отклонениях у взрослых;

- после недавно пережитых черепно-мозговых травм;

- при обнаруженных в ходе УЗИ патологических изменениях сосудов шеи и головы, опухолях мозга;

- при частых мигренях, жалобах на регулярные головокружения, ощущении постоянной усталости;

- при панических атаках, аутизме, синдроме Аспергера, заикании, нервном тике, задержке речевого и психического развития у детей;

- при менингитах, энцефалитах, после инсульта и микроинсульта;

- после нейрохирургических операций.

Противопоказания

Перенести проведение процедуры следует в том случае, если в области, где необходимо установить электроды, присутствуют открытые раны, травматические повреждения, послеоперационные швы или любые признаки воспалительного процесса. Также исследование не проводится пациентам с ОРВИ.

Как подготовиться к ЭЭГ

Следует отметить, что каких-либо особых ограничений, которые должны предварять проведение процедуры, не существует. Тем не менее, есть ряд правил, которым рекомендуется следовать, чтобы обследование прошло успешно и оказалось информативным.

Прежде всего, проинформируйте врача, если принимаете какие-либо препараты. Возможно, их прием придется на время отменить или изменить дозировку.

Как минимум за двенадцать часов до проведения процедуры, а еще лучше — за сутки исключите из рациона продукты, в составе которых присутствует кофеин, газированные напитки, шоколад и какао, а также продукты, в которых они содержатся, продукты с энергетическими составляющими, например, с таурином. Также стоит отказаться от продуктов с седативным действием.

Перед проведением процедуры вымойте голову. Не рекомендуется использовать дополнительные средства для укладки (масла, гели, бальзам, лаки и т. д.) поскольку это может повлиять на качество контакта электродов с кожей.

В том случае, если основной целью процедуры является выявление судорожной активности, перед исследованием нужно поспать.

Для того, чтобы результат был максимально достоверным, пациенту следует избегать стрессовых ситуаций и воздержаться от пребывания за рулем в течение двенадцати часов перед проведением процедуры.

Прием пищи рекомендован за два часа до процедуры.

В том случае, если пациенту назначен ЭЭГ-мониторинг сна, ночь накануне должна быть бессонной. Непосредственно перед процедурой обследуемый получит специальный седативный препарат, который даст ему возможность заснуть во время проведения электроэнцефалографии.

Обратите внимание, что, если приведенные выше правила не соблюдаются, результат ЭЭГ может оказаться не слишком точным или малоинформативным. В этом случае процедуру придется повторить.

Выполнение ЭЭГ

Электроэнцефалография проводится в специальной комнате, которая полностью изолирована от света и звука. Пациент садится в кресло или его просят лечь на кушетку. На голову ему предварительно надевают специальную шапочку с электродами. Во время процедуры пациент находится в комнате в одиночестве, контакт с медиками поддерживается с использованием камеры и микрофона. Если диагностика проводится ребенку, в кабинете остается кто-то из родителей.

Перед началом процедуры пациента просят несколько раз закрыть и открыть глаза, чтобы настроить аппаратуру. Во время проведения диагностики глаза должны быть закрыты. В том случае, если во время процедуры пациенту будет необходимо сменить положение или посетить уборную, он может сообщить об этом врачам, после чего диагностику приостановят.

Крайне важно, чтобы во время проведения процедуры пациент лежал с закрытыми глазами и не шевелился. В том случае, если человек приоткроет глаза или пошевелится, врач делает соответствующую пометку, поскольку эти действия должны быть учтены при расшифровке электроэнцефалограммы.

После того, как ЭЭГ покоя записана, проводятся так называемые «нагрузочные пробы». Их цель — проверить, как будет реагировать мозг на ситуации, являющиеся для него стрессовыми.

Так, может проводиться гипервентиляционная проба. Пациента просят часто и глубоко дышать в течение трех минут. Также может использоваться фотостимуляция со стробоскопическим источником света. Он часто мигает, и это позволяет оценить, как мозг реагирует на яркий свет.

После того, как исследование завершено, врач должен напомнить пациенту о том, что следует возобновить прием лекарственных средств, которые были отменены накануне ЭЭГ.

Общая продолжительность процедуры составляет от сорока минут до двух часов.

Цель ЭЭГ-видеомониторинга

Одной из разновидностей электроэнцефалографии является ЭЭГ-видеомониторинг. Это длительная, как правило, продолжающаяся в течение нескольких часов запись электроэнцефалографии, которая может проводиться во время сна. Продолжительность процедуры в каждом конкретном случае определяет лечащий врач и персонал лаборатории, которая проводит обследование.

ЭЭГ-видеомониторинг назначают в том случае, если короткая стандартная процедура не выявляет патологий, но они присутствуют.

Также этот вид обследования позволяет оценить ЭЭГ во время бодрствования и во сне.

Многих пациентов интересует вопрос о том, следует ли в обязательном порядке спать во время исследования. Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, потому что зависит от конкретной ситуации. Так, например, если поводом для обследования является тик, беспокоящий пациента во время бодрствования, спать во время обследования нет необходимости.

В то же время, ЭЭГ-видеомониторинг во время сна иногда помогает выявить состояния, о которых ни пациент, ни его близкие могут даже не догадываться.

Особенностью этой процедуры является то, что проводится она может не только в дневное, но и в ночное время. В том случае, если требуется проведение ЭЭГ сна, ночной мониторинг является более рациональным. В дневное время заснуть без проблем могут далеко не все.

В то же время, не следует забывать о том, что проведение многочасовой процедуры в полностью изолированном помещении может быть крайне утомительным для пациента, особенно, если речь идет о ребенке. Большинство патологий можно выявить во время сравнительно непродолжительной записи обычной ЭЭГ.

- Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19)

- Антибиотики для профилактики и лечения COVID-19: на сколько эффективны

- Самые распространенные «офисные» болезни

- Убивает ли водка коронавирус

- Как остаться живым на наших дорогах?

Также ночной ЭЭГ-видеомониторинг является намного более дорогостоящим.

Заключение электроэнцефалографии

Результат ЭЭГ-исследования представлен распечатками полученных графиков и заключением, в котором специалист отмечает наличие и характер нарушений. Иногда запись результата проводится на электронный носитель — это уместно в том случае, если проводится продолжительный ЭЭГ-видеомониторинг. Все распечатки и заключения, а также графики следует иметь при себе во время консультации у невролога.

При этом врач должен объяснить пациенту, что результат ЭЭГ сам по себе еще не является диагнозом. Это лишь один из фрагментов, помогающий врачу сделать выводы о состоянии пациента.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Автор статьи:

Фурманова Елена Александровна

Специальность: врач педиатр, инфекционист, аллерголог-иммунолог.

Общий стаж: 7 лет.

Образование: 2010, СибГМУ, педиатрический, педиатрия.

Редактор статьи:

Момот Валентина Яковлевна

Мы узнаем что такое ЭЭГ сна, для чего и где проводят, историю метода, физиологию сна, как проводить депривацию сна у детей и взрослых, какова продолжительность лишения сна перед ЭЭГ, что делать ночью во время депривации сна, какие опасности и трудности при проведении электроэнцефалографии.

ЭЭГ сна является необходимым методом исследования для постановки точного диагноза Эпилепсия, для оценки эффективности терапии при эпилепсии, проведения дифференциальной диагностики других пароксизмальных состояний, включая пароксизмы сна, а также для диагностики когнитивных нарушений.

Только при проведении ЭЭГ сна может быть поставлен диагноз при таких патологиях, как: эпилептическая энцефалопатия с продолженной эпилептиформной активностью на ЭЭГ или сопровождающихся электрическим эпилептическим статусом в фазу медленного сна, а также для дифференциальной диагностики когнитивных нарушений. Оценить динамику этих заболеваний, их прогноз и дать рекомендации по лечению можно только с помощью ЭЭГ сна.

Сон является мощным активатором эпиактивности. Известно изречение Гибса: “Одна минута исследования во сне дает больше информации для диагностики эпилепсии, чем час записи в состоянии бодрствования”.

Эпиактивность выявляется преимущественно в 1 и 2 стадии медленного сна, тогда как в фазу «дельта сна» и в периоде стадии быстрого сна она чаще всего подавляется.

Многие физиологические феномены на электроэнцефалограмме по морфологии сходны с патологическими ритмами в бодрствовании, поэтому эпилептологу нужно иметь опыт клинициста и нейрофизиолога, уметь сопоставлять данные ЭЭГ и характера приступов.

При исследования во время сна проводят полиграфическую запись, включая саму ЭЭГ, электроокулограмму (ЭОГ), электромиограмму (ЭМГ). Это требуется для распознавания фаз сна. Дополнительно проводят электрокардиограмму (ЭКГ), кожно-гальваническую реакцию (КГР) и пневмограмму (ПГ).

История исследования ЭЭГ во время сна.

Впервые в 1937 году Лумис с соавторами выявили стадии сна на ЭЭГ. В 1957 году Демент и Клейтман описали стадию парадоксального сна или сна с быстрым движением глазных яблок, или REM-sleep (Rapid Eye Movements). По классификации Демента и Клейтмана выделяем 2 фазы сна.

Фазы сна

1. ФБС (фазу быстрого сна);

2. ФМС (фазу медленного сна).

В фазу медленного сна (ФМС, или non-REM sleep) выделяют 4 стадии:

1 стадия сна (дремота) – длительность 1 стадии сна у здорового человека обычно составляет 10-15 минут.

2 стадия -стадия “сонных веретен”.

Во время 3 и 4 стадий сна отмечается самый глубокий сон, называеться “дельта сном”.

В фазу быстрого сна (ФБС, или REM sleep, фазу парадоксального сна). Когда человек погружен в ФБС, то мы наблюдаем у него быстрые движения глазных яблок и снижение мышечного тонуса, а сам спящий видит сновидения.

Далее следует период пробуждения.

Методика проведения ЭЭГ с депривацией сна.

Продолжительность времени лишения сна зависит от возраста обследуемого ребенка. Депривация сна подразумевает под собой уменьшение продолжительности сна по сравнению с физиологическим от нескольких часов до суток. Надо учитывать, что при некоторых формах эпилепсии это исследование является провоцирующим фактором для развития приступа, поэтому целесообразно проводить подготовку и запись ЭЭГ сна в условиях стационара.

Продолжительность депривации сна у детей и взрослых.

У детей дошкольного возраста депривация сна может составлять от 4 до 6 часов перед проведением ЭЭГ, то есть надо разбудить ребенка в 2 часа ночи, а ЭЭГ провести в утренние часы (в 8 часов).

Детям младшего школьного возраста депривация составляет 6-8 часов, а разбудить требуется в 24 часа.

Детям старше 12 лет депривация проводится на 18 и более часов.

Для облегчения проведения подготовки и самого исследования можно провести частичную депривацию сна перед ЭЭГ: удлинение вечернего бодрствования (уложить спать ребенка позже обычного на 1-2 часа) и более ранний подъём (в 4 часа утра) с целью более раннего наступления дневного сна.

Как проводить депривацию сна перед ЭЭГ? Что можно делать с ребенком ночью:

Активные занятия;

Настольные игры (шахматы, лото);

Приготовление выпечки в домашних условиях;

Можно рекомендовать ночные неплотные завтраки;

Активные игры по переносимости – легкие спортивные занятия;

Прогулки на свежем воздухе;

Разрешены занятия на компьютере и просмотр телепередач;

Поездки в торговые центры;

При появлении сонливости рекомендован контрастный душ;

Да, хоть ёлку наряжайте! Только не давайте спать ребенку!

Не рекомендовано во время ночных бодрствований походы в кинотеатры (тепло, вызывает сонливость) и употребление сытной пищи (клонит в сон).

Во время записи ЭЭГ сна, цель – достигнуть комфорта: удобная одежда, например, пижама; нахождение мамы рядом помогает достигнуть наступления сна.

Длительность проведения ЭЭГ видео мониторинга может быть различной; и составляет от 1 часа, при условии быстрого засыпания. Каждая фаза сна у ребенка длиться около 15 минут, зависит от возраста и физиологических особенностей организма. Во время проведения обследования опытная медицинская сестра наблюдает за экраном, отражающим запись электроэнцефалограммы и может ориентироваться на основании наблюдаемых ею наличием или отсутствием специфических изменений, в том числе эпилептиформной активностью, а также о наличии связи между внешними пароксизмами (вздрагивания, движения глаз, конечностей, миоклонические судороги, клоническими или тоническими судорогами, ответом на внешние раздражители) и синхронное с ними эпилептиформной активности на экране. Медсестра сразу делает себе пометки об этих пароксизмах в журнале. В случае, если ребенок засыпает не сразу, то длительность проведения увеличивается до 2-4 часов. При необходимости можно провести легкую медикаментозную седацию (“загрузку”) для усыпления ребенка.

После окончания процедуры проведения электроэнцефалографии во время сна ребенок помещается в палату отдыха под наблюдение медицинской сестры, врача и родителей. Оценивается неврологический статус и риск возникновения приступа, учитывая его возможную провокацию при проведении депривации сна. Через 2 и более часа пациент переводится в общую палату или отпускается домой с родителями, если он находится на дневном стационаре.

Даются рекомендации родителям о требуемом ребенку дневном сне в домашних условиях. Активность и посещение школы возможны на следующий день, так как проведение депривации является нагрузкой для организма.

Итак, из статьи мы узнали, что ЭЭГ с депривацией сна является основным необходимым методом обследования при эпилепсии и других пароксизмальных состояниях для уточнения диагноза и контроля за лечением. Методика проведения ЭЭГ сна включает депривацию сна, продолжительность которой зависит от возраста и состояния ребенка. Обследование желательно проводить в специализированном стационаре для пациентов с эпилепсией. Требуется наблюдение за обследуемым после ЭЭГ в течение двух и более часов. Точность диагностики – залог успеха лечения у пациентов с эпилепсией.

Статья написана совместно с детским неврологом – эпилептологом, заведующей отделением дневного стационара для детей с эпилепсией (центра лечения эпилепсии) ГБУЗ НСО ДГКБ 3 Ненарочновой Инной Владимировной.

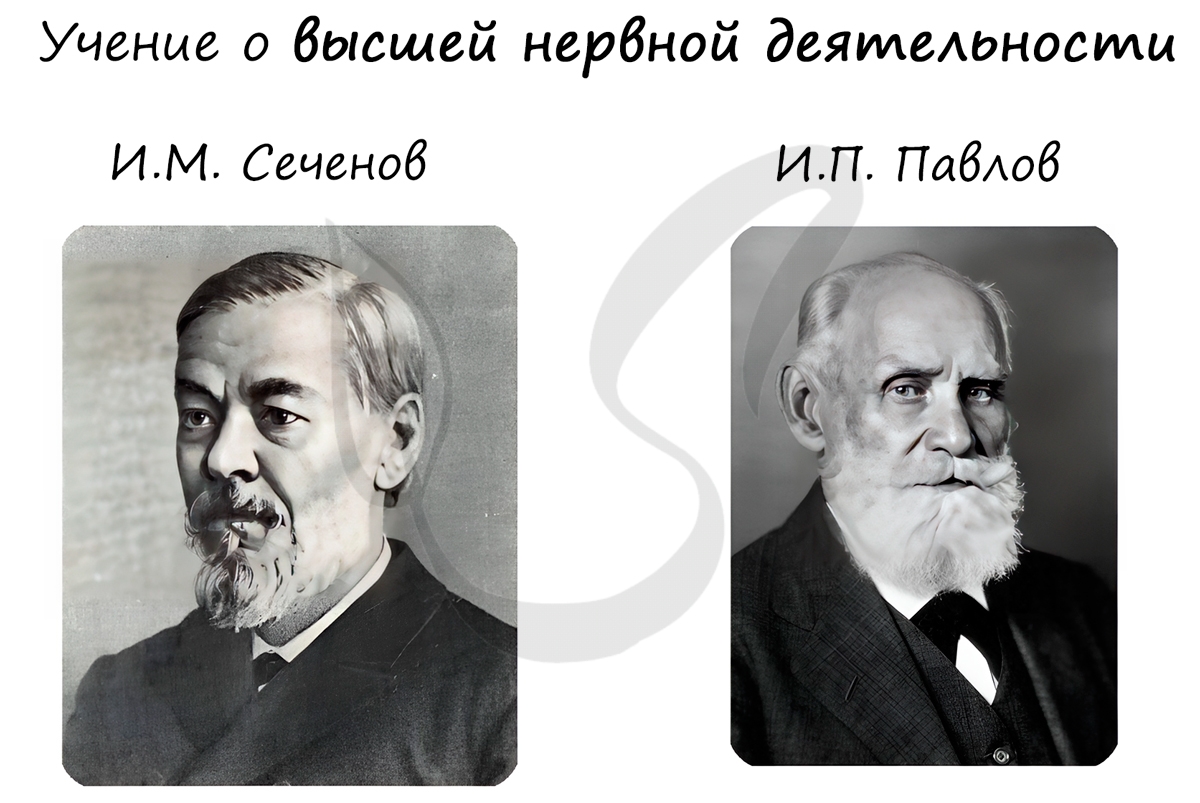

Высшая нервная деятельность (ВНД), осуществляемая корой больших полушарий, обеспечивает наиболее совершенную адаптацию

человека и животных к постоянно меняющимся условиям внешней среды, лежит в основе высших психических функций человека,

таких как мышление, память, сознание и обучение.

«Отец русской физиологии» — И.М. Сеченов написал книгу «Рефлексы головного мозга», где выдвинул теорию о рефлекторном принципе, который лежит в основе деятельность ВНД. Эти идеи продолжил и развил И.П. Павлов, который экспериментально доказал, что условные

рефлексы лежат в основе ВНД.

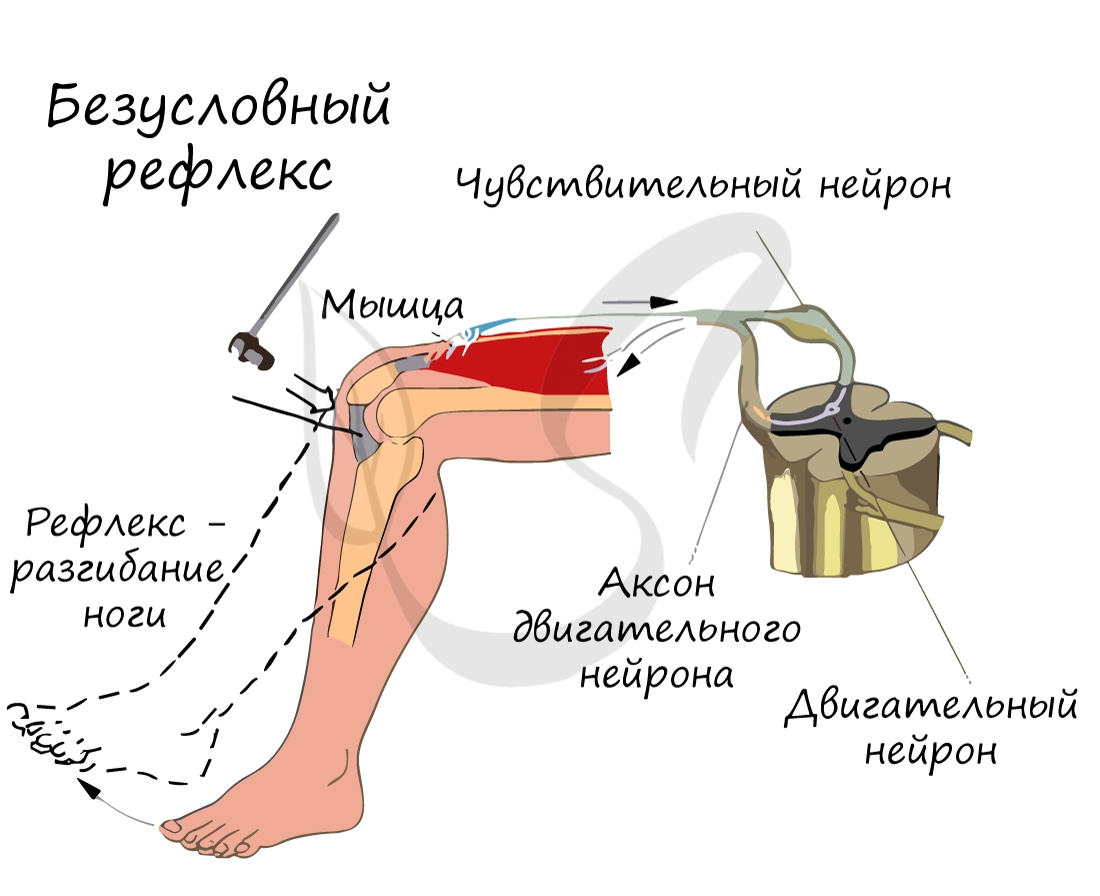

Изучая пищеварительную систему, вы узнали об опыте И.П. Павлова, с помощью которого он изучал механизм слюноотделения.

Проведя эксперименты Павлов обнаружил, что часть рефлексов относятся к врожденным — постоянным, а другая —

приобретенным.

При многочисленном совпадении условного (сигнального) и подкрепляемого им безусловного раздражителя формируется

условный рефлекс. То есть условный рефлекс всегда возникает на базе безусловного при многократном совпадении

вышеуказанных раздражителей.

Условные и безусловные рефлексы

Сейчас более детально разберем отличия условных рефлексов от безусловных:

- Приобретенные — врожденные

- Индивидуальные — групповые

- Неспецифичные — специфичные

- Изменчивые — постоянные

- С корой — без коры

Условные рефлексы являются приобретенными: они отсутствуют у новорожденного, могут возникать и угасать в течение

жизни. Безусловные рефлексы — врожденные, заложены генетически и передаются по наследству.

Условные рефлексы индивидуальны, обусловлены предшествующим опытом: у ребенка, первый раз в жизни увидевшего лимон,

отсутствует слюноотделение, но после его употребления даже мысль о лимоне может вызывать обильное слюноотделение.

Безусловные рефлексы характерны для всех особей вида без исключений.

Условные рефлексы возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, к примеру, свет, если у собаки закреплен условный

рефлекс на свет. Безусловные рефлексы возникают в ответ на специфичный раздражитель: звук воспринимается рецепторами внутреннего уха,

свет — палочками и колбочками сетчатки.

Условные рефлексы приобретаются в качестве адаптации к конкретным условиям среды, при изменении среды — они изменяются

также, могут утрачиваться и снова возникать. Безусловные рефлексы постоянны, даны от рождения и не угасают на протяжении

всей жизни.

Условные рефлексы всегда возникают и осуществляются с участием коры больших полушарий, безусловные могут обходиться и

без ее участия. Главное — запомните и осознайте, что любой условный рефлекс осуществляется на базе безусловного рефлекса.

Механизм формирования условного рефлекса

Изучение условных рефлексов тесно связано с Павловым и его учениками. Сейчас и мы с вами проведем эксперимент над собакой.

Предположим, что нам нужно выработать у животного рефлекс слюноотделения в ответ на включение света. В качестве безусловного

раздражителя будем использовать пищу, а в качестве условного — включение лампочки.

За несколько секунд до того, как мы дадим корм собаке, необходимо включить лампочку. Если мы повторим подобную манипуляцию

несколько раз, то у собаки закрепится условной рефлекс на включение лампочки, и в дальнейшем слюноотделение будет начинаться

уже в момент включения лампочки.

Этот эффект обусловлен тем, что в головном мозге собаки возникает временная связь между зрительным центром (в затылочной доле

КБП) и пищевым центром. По мере повторения нашей манипуляции эта временная связь становится более крепкой — происходит замыкание

и формирование условного рефлекса.

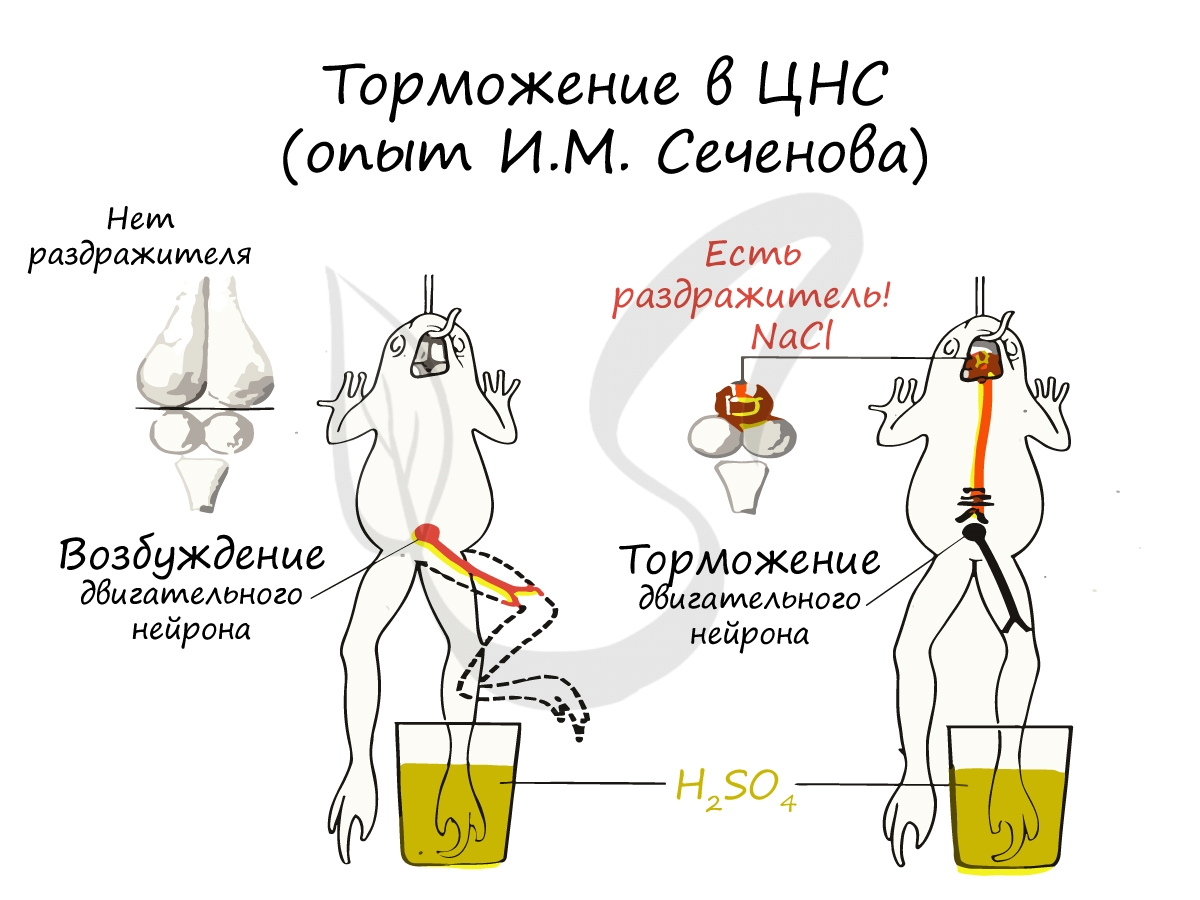

Торможение рефлексов

Процессы торможения являются обязательными спутниками процессов возбуждения в нервной системе. Первым открыл и описал процесс

торможения Сеченов, доказавший, что раздражение нервных центров промежуточного мозга угнетает рефлекторную деятельность

спинного мозга.

Павлов развивал учение Сеченова и также изучал процессы торможения. Он пришел к выводу, что в нервной системе процессы возбуждения и

торможения взаимосвязаны и протекают непрерывно. Более того, благодаря торможению условный рефлекс носит наиболее точный и

совершенный приспособительный характер по отношению к окружающей среде.

Павлов описал два вида коркового торможения:

- Безусловное (внешнее)

- Условное (внутреннее)

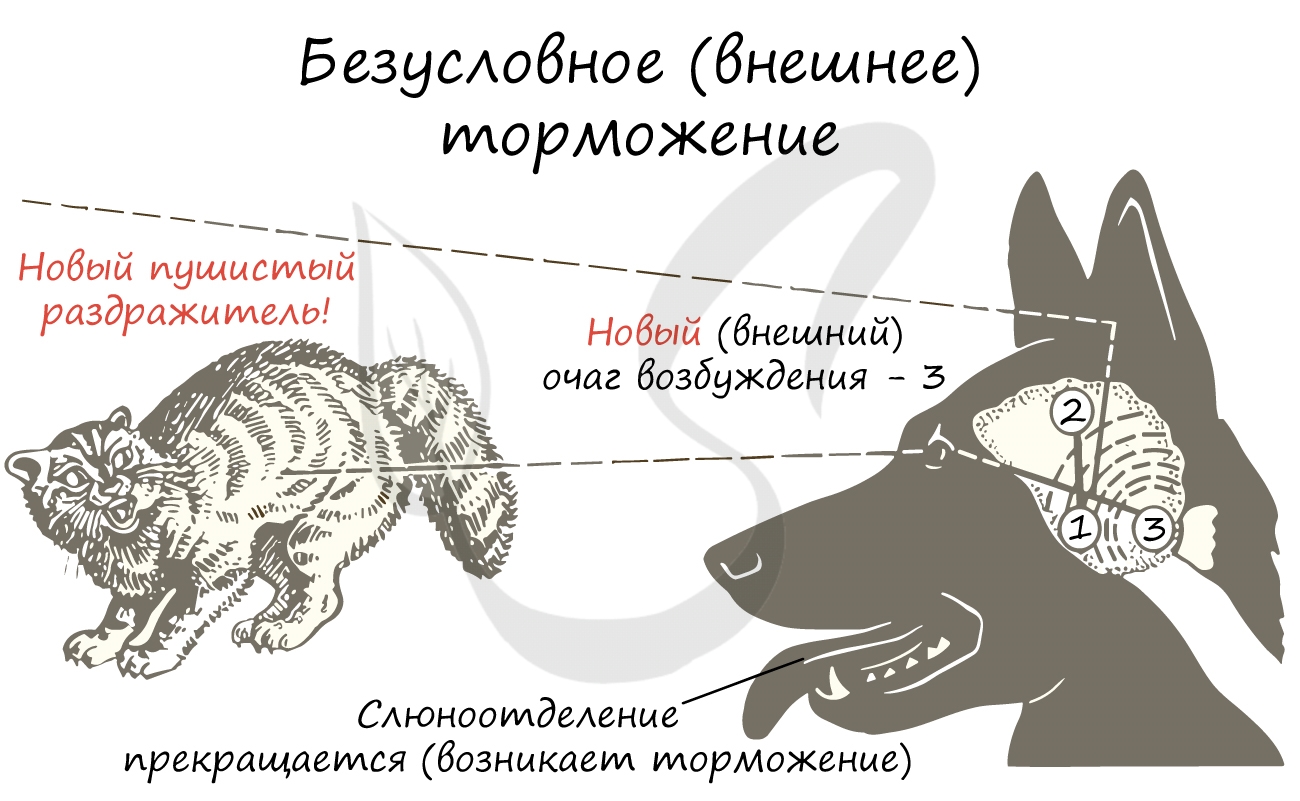

Безусловное (внешнее) торможение связано с возникновением в коре головного мозга нового (внешнего) очага возбуждения,

вызванного действием какого-либо стороннего раздражителя (резкий звук, сильный шум). Действие этого раздражителя

вызывает ослабление или полное исчезновение текущего условного рефлекса.

Это врожденное торможение, оно не требует выработки, поэтому Павлов и назвал его безусловным (внешним).

Условное (внутренне) торможение возникает в том же самом участке коры, где находится центр условного рефлекса. Развивается

условное торможение постепенно. Вспомните, как мы выработали у собаки условный рефлекс на включение лампочки. Если мы

перестанем давать пищу, а лампочку продолжим включать, то постепенно слюноотделение у собаки угаснет — это и есть условное

торможение.

Для того, чтобы условный рефлекс сохранялся, нужно как можно чаще его подкреплять: в нашем случае свет (условный раздражитель)

подкрепляется пищей (безусловным). Если перестать включать лампочку, перед тем как дать собаке еду, то постепенно условный рефлекс

ослабеет и исчезнет. Такой процесс называют угасанием — исчезновением условного рефлекса, однако при желании его можно будет

создать вновь.

Учение Павлова о первой и второй сигнальных системах

У животных имеется только первая сигнальная система. Павлов рассматривал ее как совокупность нервных структур, с помощью которых

происходит восприятие окружающего мира органами чувств. Сигналами в первой сигнальной системе служат запах, цвет, звук — они вызывают

безусловные рефлексы и служат основой формирования условных рефлексов .

Павлов доказал и то, что у животных отсутствует вторая сигнальная система. Его опыт состоял в помещении обезьяны на плот посреди озера. Обезьяна могла перебираться с помощью шеста на два других плота. На одном из них находился черпак и бак с водой, на другом плоте начинался

пожар. Обезьяна тушила пожар, совершая сложные действия: каждый раз она перебиралась на плот с баком воды и черпала воду оттуда, вместо

того, чтобы зачерпнуть воду из озера, которое находилось гораздо ближе. Следовательно, животные не способны к обобщению и абстрактному

мышлению.

В процессе трудовой деятельности и общения у человека возникла вторая сигнальная система, тесно связанная с возникновением

речи. Здесь специфическим раздражителем являются слова, в которые человек вкладывает смысл, какое-либо понятие.

Слова имеют обобщающее значение, что послужило основной для возможности обобщения, абстрагирования и оперирование понятиями.

Язык закрепляет в словах результаты деятельности человека, поэтому вы можете представить обезьяну, даже если ее не видите.

Благодаря устной и особенно письменной речи становится возможным передача опыта будущим поколениям. За любую книгу, в том числе и этот учебник, также стоит сказать отдельное спасибо именно второй сигнальной системе.

Типы темперамента

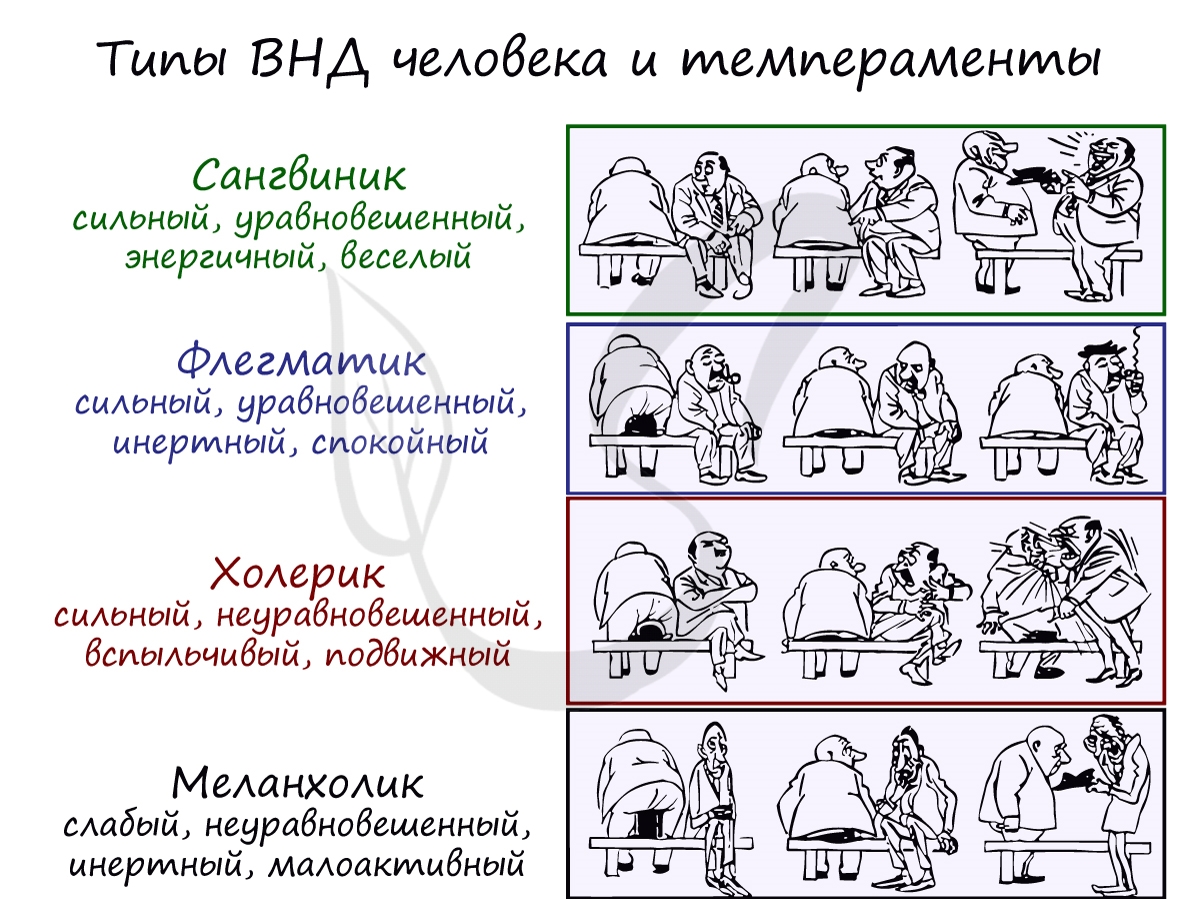

Павлов выделил четыре типа темперамента, в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов в коре

больших полушарий. Холерик — легко возбудимый тип, сангвиник — уравновешенный. Флегматик — процессы возбуждения и торможения

слабой силы, упорны и прилежны в работе. И, наконец, меланхолик — процессы возбуждения и торможения неуравновешены и слабы — весьма ранимы и слабовольны, склонны к глубоким переживаниям.

Эмоции, мышление и память

Эмоции — субъективные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Эмоции могут быть положительными и отрицательными,

они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности.

Мышлением называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности и благодаря которым

человек осознает суть явлений и вещей — в результате мышления формируются понятия. Различают элементарное мышление, присущее

всем животным (первая сигнальная система), и абстрактное мышление, свойственное только человеку (вторая сигнальная система).

Память — способность нервной системы (мозга), заключающаяся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведении

полученной информации. Исходя из времени хранения информации память подразделяют на кратковременную и долговременную.

Любая полученная нами информация сначала попадает в кратковременную память, только при многократном воспроизведении эта информация

переходит в долговременную память. Выделяют следующие виды памяти: зрительная, слуховая, двигательная, осязательная, смешанная.

Сон

Сном называют состояние угнетения сознания, в период которого снижаются все виды чувствительности. В норме продолжительность сна у взрослого

человека 7-8 часов, у новорожденных продолжительность сна достигает 18-20 часов в день. Во время сна происходит перемещение полученной за день

информации в долговременную память. При отсутствии сна свыше 1-2 недель возможен летальный исход.

Различают две фазы сна: медленную и быструю, которые несколько раз чередуются за одну ночь. Фаза медленного сна

заключается в физиологическом отдыхе всех систем организма: снижается ЧСС и артериальное давление, температура тела. Активнее

начинают выделяться гормоны, действие которых сопряжено с восстановлением тканей.

Фаза быстрого сна — именно та фаза, в которую мы видим сновидения. В этом промежутке активно двигаются глазные яблоки,

дыхание может учащаться, руки совершают движения. Эта фаза возникает примерно каждые 60-80 минут (после фазы медленного сна).

Таким образом, за одну ночь мы видим множество сновидений, большинство из которых забываем. К слову, различные «умные»

будильники ловят именно момент фазы быстрого сна, в который человека легче всего разбудить, и при пробуждении обычно запоминается сновидение.

Сновидение является своеобразным представлением полученной информации в виде зрительных образов. Замечу интересный факт, что

всех людей, которых мы видим во сне, мы уже когда-то видели наяву. Это могло быть лицо случайного прохожего, встретившегося нам

несколько лет назад: подобная информация спрятана глубоко в подсознании.

Многим из нас, в том числе и мне, доводилось бывать в состоянии измененного сознания — осознанном сновидении. Это удивительно,

но порой во время сна человек может осознать, что он спит, его сон нереален, и его можно менять, как только вздумается.

После таких моментов испытываешь чрезвычайную эйфорию, сны с собственным сценарием запоминаются надолго.

Заболевания

Сомнамбулизм (устаревшее — лунатизм) — болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь в

состоянии сна. Чаще всего снохождение возникает в период неполного пробуждения после глубокой фазы сна. Приступ лунатизма

может длиться до нескольких часов, чаще всего лунатизм встречается у детей.

Это состояние известно с древних времен, однако его причины до сих пор остаются загадкой. Также нет сведений, вредит ли

внезапное пробуждение лунатику в состоянии снохождения или нет. Чаще всего лунатики выполняют стереотипные действия: вставание,

уборка, хождение, после которых они ложатся в постель и наутро ничего не помнят о произошедшем.

Иногда действия лунатиков несут опасность для них самих и окружающих. Известны случаи, когда лунатики уезжали за сотни (!)

километров от своего дома, после пробуждения они оказывались в другой части страны совершенно дезориентированными.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Энцефалограмма головного мозга или ЭЭГ — это информативный метод диагностики состояния ЦНС. Способ основан на измерении и оценке электрической активности, биоэлектрических потенциалов коры головного мозга. Энцефалография универсальна, позволяет выявить многие функциональные расстройства работы центральной нервной системы. В том числе эпилепсию и последствия опухолей. Но для точного понимания сути ситуации важен опыт. От его наличия зависит качество расшифровки полученных данных.

Электроэнцефалографию проводят в амбулаторных или стационарных условиях. Зависит от формы ЭЭГ и целей, которые преследует диагностика.

- Показания к электроэнцефалографии

- Имеются ли противопоказания

- Подготовка к диагностике

- Ход процедуры

- Расшифровка результатов

- ЭЭГ ночью во сне

Показания к электроэнцефалографии

Электроэнцефалография — универсальный и информативный метод диагностики заболеваний центральной нервной системой. Отклонения в биоэлектрической активности мозга при наличии заболеваний есть всегда. Но не во всех случаях врач может корректно расшифровать показатели ЭЭГ.

Среди показаний к диагностике методом ЭЭГ:

- Подозрения на эпилепсию. Хроническое рецидивирующее заболевание с судорожными приступами, потерей сознания. ЭЭГ дает возможность выявить патологический процесс на ранней стадии, оценить тяжесть расстройства и назначить грамотное лечение.

- Опухоли головного мозга в анамнезе или предположение об их наличии в анамнезе. Неоплазии не выявляются непосредственно. Но для них типичны определенные паттерны мозговой активности, по повторению которых и подозревают новообразование.

- Судороги неизвестного происхождения. Не обязательно эпилептического. Что виной судорожным проявлениям ЭЭГ и призвана выявить.

- Патологии сосудов головного мозга вплоть до сосудистой деменции. По картине ЭЭГ, снижению биоэлектрической активности, можно сделать вывод о характере патологического процесса и его сущности.

- ВСД. Не самостоятельный диагноз, а синдром в рамках множества заболеваний. Диагностика методом ЭЭГ может стать отправной точкой в поисках виновника.

- Перенесенные черепно-мозговые травмы. Повреждения головы могут быть опасными в отсроченной перспективе. Электроэнцефалография дает возможность обнаружить изменения на ранней стадии. Обычно ЭЭГ проводится сразу после травмы или стабилизации состояния пострадавшего.

- Дегенеративные поражения мозга. Болезнь Альцгеймера, Паркинсона, различные формы деменций.

- Воспалительные заболевания ЦНС.

- Токсические повреждения тканей мозга.

- Задержка развития, заикание у детей. ЭЭГ показывает, что тому причина.

Электроэнцефалография может назначаться при жалобах на бессонницу, головные боли, головокружение, постоянную усталость, астению. Или же в рамках уже установленного диагноза, чтобы проверить динамику патологического процесса, качество и эффективность проводимого лечения.

ЭЭГ — часть группы диагностических мероприятий. Но не единственный метод проверки состояния центральной нервной системы.

Имеются ли противопоказания

Противопоказания к диагностике методом ЭЭГ как таковые отсутствуют. Это информативная методика обследования. Все же в нескольких случаях электроэнцефалографию придется отложить до лучшего времени. Среди противопоказаний:

- Психическая неадекватность. Психозы, алкогольные нарушения вызывают состояния, исключающие нормальное поведение. Пациент не сможет выполнять то, что ему предложит врач, и спокойно сидеть. Провести ЭЭГ можно будет только когда патологическое состояние сойдет на нет, и человек вернется в состояние психической нормы.

- Открытые раны головы. Из-за особенностей воздействия оборудования для ЭЭГ.

- Психомоторное возбуждение. На фоне психических расстройств разных уровней.

В этих случаях следует дождаться лучшего момента для диагностики.

Подготовка к диагностике

Подготовка касается стабилизации состояния центральной нервной системы. Меры простые, но требуют строгого соблюдения:

- За 48 часов следует отказаться от напитков и продуктов, способных стимулировать работу ЦНС. Сюда относят кофе, крепкий чай, колу, а также шоколад и вообще сладости с высоким содержанием сахара. То же самое касается алкогольных напитков.

- В день исследования стоит вымыть голову. Чистая кожа лучше держит электроды. Также улучшается качество сигнала, благодаря чему информативность исследования становится выше. При этом ни в коем случае нельзя использовать гели, лак для волос. Они дают обратный эффект.

- За 2 часа следует полностью отказаться от пищи.

- Также за 2 часа стоит отказаться от курения. Сигареты обладают психостимулирующим эффектом.

- При наличии длинных волос не лишним будет взять бумажные салфетки или матерчатое полотенце. Чтобы стереть с головы остатки геля.

- Прямо перед исследованием стоит снять все украшения, вынуть серьги.

При систематическом применении нейролептиков, транквилизаторов, противосудорожных или антидепрессантов, стоит сообщить врачу. Чтобы при расшифровке фактор приема психотропных средств и их стороннего влияния был учтен.

Ход процедуры

Пациент садится в кресло. Для проведения ЭЭГ используются специальные электроды, который накладываются на голову, чтобы захватить все отделы мозга. После этого пациенту предлагают какое-то время сидеть спокойно и расслабиться. Это т.н. пассивное бодрствование. В норме в таком состоянии не должно быть резких скачков мозговой активности.

Затем, когда человек расслабится, ему предлагают пройти серию функциональных тестов. В числе таковых:

- Тест с открытием и закрытием глаз.

- Тест с гипервентиляцией. Глубоким быстрым дыханием на протяжении минуты-двух.

- Фото- и фоностимуляция. Воздействие звуками определенной частоты, светом для стимулирования ЦНС.

В конце процедуры ЭЭГ пишут постоянно, на протяжении нескольких минут. Опытные неврологи знают, что в конце процедуры нередко обнаруживаются скрытые нарушения работы головного мозга.

Расшифровка результатов

Расшифровкой результатов занимаются неврологи или нейрофизиологи. В краткой сводной таблице ниже даны примерные сведения о норме и патологии:

|

Альфа |

Частота 8–12 Гц В расслабленном состоянии сохраняется одинаковой. |

Отступление от нормы в патологических случаях говорит о коме. |

|

Бета |

Частота: 13–40 Гц В норме изменения встречаются при тревоге, усталости, размышлениях, напряженном внимании |

Условно не нормальная причина — прием бензодиазепинов. |

|

Гамма |

Частота: 30–100+ Наблюдается при интенсивной обработке информации |

При патологиях, которые связаны со снижением умственных способностей, гамма-волны меняются. |

|

Дельта |

Частота: до 4 Гц Фаза медленного сна, длительная концентрация внимания |

Энцефалопатия, подкорковые повреждения, диффузные поражения мозга. |

|

Мю |

Частота: 8–13 Гц Двигательные нейроны в покое. |

Избыточная активность мозга, аутизм. |

|

Тета |

Частота: 4–8 Гц Полусон, расслабление |

Энцефалопатия, нарушение со стороны глубоких структур мозга, гидроцефалия (иногда). |

Об эпилепсии говорят сочетания результатов. По одному отклонению ее выявить невозможно.

ЭЭГ ночью во сне

ЭЭГ во сне проводится при явных неврологических симптомах и отсутствии проявлений на энцефалограмме. Или явном несоответствии состояния человека и картины обследования.

Человека помещают в стационар, после чего начинают мониторинг ЭЭГ. На протяжении суток или более. Возможна осмысленная провокация приступа. ЭЭГ во сне и в состоянии бодрствования, разницы между ними, непрерывная запись позволяют обнаружить патологический процесс очень скоро.

Ночной ЭЭГ-мониторинг назначается неврологом в случаях, когда приступы происходят только в ночное время или пациент не может заснуть днём. Проведение диагностического исследования актуально в том случае, если необходима дифференциальная диагностика эпилептического судорожного состояния, которое определить другим методом невозможно.

Применение электроэнцелографа в неврологии

Элекроэнцефалограф применяется в медицине для диагностики различных неврологических патологий. При проведении мониторинга ведется наблюдением за реакцией коры головного мозга на внешние и внутренние раздражители. Исследованию подвергается нервная система. С помощью этого прибора определяется, насколько правильно работает головной мозг, и имеются ли нарушения.

Если электроэнцефалограф фиксирует нарушения, обнаруживается патология, после чего устанавливается точный диагноз. При проведении мониторинга определяют форму эпилепсии, болезнь Альцгеймера и дегенеративные изменения в мозге. С помощью такой диагностики проводится контроль лечения. Врачи определяют, появились ли изменения в организме пациента после проведения лечения.

ЭЭГ-мониторинг назначают пациенту, которые имеет следующие симптомы или жалобы:

- нарушенный сон (постоянная сонливость на протяжении дня или бессонница, появление кошмаров);

- обморочные состояния;

- регулярные головные боли;

- шум в ушах, закладывание ушей;

- эпилептические припадки;

- эмоциональные напряжения, перепады настроения.

Кроме того, ЭЭГ проводится в следующих случаях:

- определение формы эпилепсии;

- дифференциальная диагностика пароксизмальных состояний (наличие не эпилептических припадков, среди которых: нервный тик, психогенный приступ, паническая атака, ночной страх, «лунатизм»).

Уточняется тип эпилептических приступов, которые бывают фокальными и генерализованными. Обследование пациента может быть назначено перед хирургическим вмешательством. С помощью мониторинга проводится контроль эффективности противоэпилептической терапии. Нередко решается вопрос об отмене или замене приема определенных антиэпилептических препаратов.

Какой видео-ЭЭГ-мониторинг назначат — ночной или дневной?

Различие между исследованиями заключается в продолжительности исследования и во времени суток, в которое проводится видео-ЭЭГ-мониторинг. Ниже представлена подробная информация о проведении диагностического исследования, преимуществах и недостатках.

И ночной, и дневной метод уточняет характер приступов, форму эпилепсии. Дифференциальная диагностика эпилепсии определяет и другие приступы неэпилептического характера, среди которых: метаболические нарушения, психогенные и кардиогенные припадки, нарушенное поведение во время сна. Исследование определяет риск развития повторных судорожных состояний.

Согласно мнению эпилептологов, увеличенная продолжительность исследования повышает информативность. Решение о длительности диагностики принимает лечащий врач.

Рутинная ЭЭГ

Первичная диагностика выявляет пароксизмальные нарушения в головном мозге. При этом проводятся различные нагрузочные пробы, среди которых фотостимуляция и гипервентиляция. Фотостимуляция позволяет визуализировать реакцию головного мозга и нервной системы на мигающие светодиоды. Гипервентиляция в свою очередь проверяет организм на формированное дыхание конкретной частоты.

К преимуществам исследования относят небольшую длительность. Минимальная длительность мониторинга составляет 30 минут, что подходит для обследования маленьких детей либо занятых людей. Значительным недостатком рутинной ЭЭГ называют минимальную информативность. Такого способа диагностики недостаточно для установки диагноза и определения этиологии болезни.

ЭЭГ-мониторинг с депривацией (недостаток сна)

- Видео-ЭЭГ-мониторинг помимо записи бодрствования должен обязательно включать запись во сне. При ночном исследовании это, как правило, не вызывает затруднений.

- Для дневного исследования необходима подготовка — т.н. депривация сна: накануне исследования желательно значительно сократить продолжительность ночного сна (лечь спать позже обычного времени отхода ко сну минимум на 2 часа и встать утром также раньше обычного времени подъема минимум на 2 часа).

- Очень важно не дать ребенку задремать в транспорте по дороге на исследование.

Длительный ЭЭГ-мониторинг с регистрацией дневного сна

Обследование проводят в амбулаторных условиях. Пациент находится в клинике от 5 до 12 часов. Длительность исследования зависит от показаний и назначений лечащего врача. Визуализированные результаты исследования достаточно информативны, что относится к существенным плюсам. Врач выявляет нарушения головного мозга и другие патологии. Минусом называют то, что не все люди могут заснуть в дневное время суток. Стоимость исследования зависит от продолжительности.

ЭЭГ-мониторинг ночного сна

Большинству пациентов показано проведение именно ночного мониторинга. Исследование дает самые информативные результаты, показывает состояние головного мозга в период бодрствования, в состоянии дремоты и ночного сна, в момент пробуждения. Длительность исследования варьируется от 10 часов и больше. Мониторинг ЭЭГ проводят в стационарных условиях.

Плюсом исследования называют информативность, что позволяет сделать точное заключение врачу. При обследовании распознаются даже специфические нарушения, которые нельзя выявить при проведении рутинной ЭЭГ.

Суточный мониторинг ЭЭГ

Суточное обследование называют холтеровским ЭЭГ-мониторированием. Исследование проводят в стационарных условиях. Продолжительность составляет от 18 часов и больше. На голову больного надевают шапочку с электродами. Провода подсоединяют к приемнику-холтеру, который крепят на тело пациента. Исследование проводится в состоянии нормальной жизнедеятельности. Определяется состояние больного в состоянии, когда воздействуют естественные раздражители. Такие нарушения происходят с человеком в повседневной жизни.

Многосуточное ЭЭГ-мониторирование

Диагностическое исследование коры головного мозга проводится с использованием прибора «Холтер ЭЭГ», который записывает исследование на карту памяти. Регистрирование сохраняет данные, которые фиксируют активность головного мозга в разные моменты. Дополнительно устанавливают датчики ЭМГ и ЭКГ. Регистрируется храп пациента, дыхание, состояние грудной клетки. Проводится видеозапись. Сопоставляется физическое состояние пациента и показатели ЭЭГ.

Ведется полноценный мониторинг за состоянием головного мозга. Возможно проведение исследования в домашних условиях, а не в стационаре, что исключает психогенный фактор. По мнению медицинских работников, предпочтение отдается ночному или суточному мониторингу. Методика диагностики зависит от состояния больного и наличия жалоб. Если обморочное состояние наблюдается в дневное время суток, проводят дневной мониторинг.

Дополнительная информация:

- Подготовка к видео-ЭЭГ-мониторингу

- Как проводится видео-ЭЭГ-мониторинг

Мы отводим на сон треть нашего времени, что может показаться расточительством в бешеном ритме современной жизни. Разбираемся, что происходит с нами во сне и почему сон на самом деле делает нас сильнее

Содержание

- Что это

- Зачем нужен сон

- Зачем нужны сновидения

- Фазы и циклы

- Откуда берутся сны

Что такое сон

Сон — это состояние, во время которого взаимодействие организма с внешним миром затормаживается, а осознаваемая психическая деятельность частично прекращается.

Сон оказывает восстанавливающее действие почти на все органы и системы организма — от мозга, сердца и легких до иммунной и нервной системы. Исследования показывают, что хронический недосып увеличивает риск заболеваний, включая сердечно-сосудистые, диабет, депрессию и ожирение.

Качественный сон является таким же важным условием выживания, как вода и пища. Ученые из Института Джонса Хопкинса объясняют исключительную важность сна через разницу между голодным и экстремально уставшим человеком. По их словам, само тело не способно «заставить» голодного человека употребить в пищу что угодно. Но когда человек слишком сильно устает, тело может «выключить» его, даже если он находится на важном совещании или за рулем автомобиля.

Во время сна люди видят сновидения. У них есть важные функции: эмоциональная разрядка и упорядочение полученной в течение дня информации. Если лишить человека той фазы сна, в которой происходит большая часть сновидений, то в его психике произойдут изменения, близкие к невротическим: повысится раздражительность и восприимчивость к стрессу, разовьется апатия, ухудшатся когнитивные способности.

Как люди изучали сон и сновидения

Люди интересовались природой сна и сновидений во все времена, зачастую наделяя это состояние мистическими характеристиками. В древнегреческой мифологии бог сна Гипнос был сыном богини ночи Никты и бога мрака Эреба и приходился братом-близнецом Танатосу — богу смерти. При этом ночной сон и сон вечный виделись древним грекам родственными состояниями. Аристотель описывал сон как «пограничное состояние между жизнью и не жизнью». Но уже в те времена люди начали замечать и использовать целебную силу сна. Жрецы бога медицины Асклепия занимались лечением больных, а его храмы — асклепионы — стали первыми оздоровительными центрами.

С развитием физиологии и психологии люди стали глубже изучать природу сна и сновидений. Русский физиолог Иван Сеченов, разработавший теорию о рефлексах, полагал, что сновидение представляет собой рефлекторный ответ мозга на внешние раздражители. Он описывал сновидение как «небывалую комбинацию бывалых впечатлений». Нобелевский лауреат Иван Павлов, создавший учение о высшей нервной деятельности, рассматривал сон как общее «охранительное» торможение структур головного мозга.

Пионером отдельной науки о сне — сомнологии — считается врач-физиолог Мария Манасеина. В 1892 году была опубликована ее книга «Сон как треть жизни человека, или физиология, патология, гигиена и психология сна» — первая в мире монография, посвященная проблемам сна. В рамках своих экспериментов Манасеина подтвердила, что сон является даже более критическим условием выживания, чем пища. Она не давала спать щенкам, в результате чего те умирали через пять-шесть бессонных суток. При этом без еды, но со сном, щенки жили в среднем по 25 дней.

Отцом научного изучения сна считают американского нейрофизиолога, уроженца Кишинева Натаниэля Клейтмана. Он экспериментально исследовал последствия депривации сна, иногда используя себя в качестве субъекта. Однажды он провел без сна 115 часов. В какой-то момент, измученный и испытывающий галлюцинации, он прокричал: «Это потому, что они против системы». После он рассказывал, что ему казалось, что он яростно спорит с коллегой о профсоюзах. В 1938 году, изучая циклы сна и бодрствования, Клейтман провел шесть недель под землей в пещере в Кентукки, пытаясь искусственно «растянуть» сутки на 28 часов. Но из попытки перестроить биологические часы ничего не вышло. Клейтман отмечал, что длительная депривация сна является формой пытки и говорил, что изможденный человек будет готов признаться в чем угодно, только бы ему позволили поспать.

В 1950-е годы Клейтман и его аспиранты Юджин Асерински и Уильям Демент сделали важнейшее открытие, которое легло в основу современного понимания того, как мы спим. С помощью продолжительной энцефалограммы — записи электрической активности мозга — они обнаружили в канве сна REM-фазы (от англ. rapid eye movement) или фазы быстрого сна. REM-фаза характеризуется быстрыми движениями глаз, сигнализирующими, что именно в этот период спящий человек видит сновидения. Отсюда был сделан вывод о том, что сон складывается из циклов — медленного и быстрого сна. Ученые ставили эксперименты с энцефалограммами и раньше, но никто до Клейтмана и его учеников не наблюдал за активностью мозга спящего человека на протяжении всей ночи. Исследователи полагали, что нет смысла наблюдать фактически отключенный орган такое долгое время, тем самым, лишая себя шанса обнаружить цикличный характер сна.

Отдельно сновидения изучала психология. В 1900 году основатель психоанализа Зигмунд Фрейд издал книгу «Толкование сновидений», в которой исследовал значение сна для психического здоровья человека. Для него сновидения — это «королевская дорога к бессознательному», на которой человек встречается с болезненными или запретными переживаниями и желаниями. Фрейд использовал сновидения в психотерапии, расшифровывая их тайные смыслы и проводя нити от снов в реальную жизнь.

Всем ли снятся сны

Часто последнее, что помнят люди при пробуждении, — это момент отхода ко сну, и думают, что их ночь прошла без сновидений. На самом деле, по словам врача-сомнолога, профессора, д.м.н. Романа Бузунова, в условиях достаточного сна сновидения видят все люди. Другое дело, что не всегда человек их запоминает. Специалист рассказывает: «Люди часто не помнят сны, когда просыпаются не в REM-фазе. Но если на полисомнографии распознать фазу быстрого сна и в такой момент разбудить человека, он обязательно расскажет, что ему снилось».

Незрячие люди тоже «видят» сны, но они наполнены не столько зрительными, сколько слуховыми и тактильными образами. Это подтверждает, что сновидения — не случайные картинки, а механизм, который мозг использует для обработки полученной за день информации.

Если в случае со взрослыми про сновидения можно узнать из первых уст, то с новорожденными детьми и животными сделать это несколько сложнее. И все же специалистам удалось выяснить, что они тоже видят сны.

Ученые отмечают, что мы начинаем видеть сны даже не в младенчестве, а еще до появления на свет. Активность мозга, характерная для REM-фазы сна, регистрируется у детей, начиная с 30 недели после зачатия. В это время они, скорее всего, видят сновидения о том единственном опыте, который у них есть — ощущениях в утробе матери.

На то, что животные тоже видят сны, указывают многие косвенные признаки. Коты и собаки во сне шевелят лапами и усами, выпускают когти, иногда даже рычат. В 1959 году французский ученый Мишель Жуве обнаружил, что удаление части ствола головного мозга у кошки отключало защитную функцию обездвиживания тела во время REM-фазы сна. В итоге, вместо того чтобы лежать на месте, кошки начинали беспорядочно двигаться и вели себя агрессивно. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что животным снятся привычные действия, которые они совершают, когда бодрствуют. Исследователи Массачусетского университета Кенуэй Луис и Мэтью Уилсон провели эксперимент на крысах, бегающих по лабиринту в поисках пищи. Они записали активность нейронов в части крысиного мозга, отвечающую за память и формирование эмоций, во время реального бега и сна. В результате, схемы возбуждения нейронов в процессе бега и во время REM-фазы сна оказались очень похожи: складывалось впечатление, что и во сне крысы продолжают мысленно бежать по лабиринту.

Для чего человеку сон

Cон — неотъемлемая часть жизни, в рамках которой реализуются важнейшие биологические процессы. Вопреки распространенному мнению о том, что во сне ничего не происходит, врач-сомнолог и заведующий отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников отмечает, что сон — это активное состояние, во время которого организм продолжает жизнедеятельность. В отличие от самого человека, его мозг не спит. Он работает во вторую смену, трудясь над восстановлением организма.

В 1990-е годы российский ученый-физиолог Иван Пигарев представил висцеральную (от лат. viscera — внутренние органы) теорию сна. Он объяснял ее так: «Сон — это то время, когда наш мозг переключается на анализ сигналов, приходящих от внутренних органов. Если в бодрствовании кора мозга занимается сигналами из внешнего мира, во время сна она имеет дело с сигналами из мира внутреннего». Согласно теории Пигарева, во сне мозг проводит диагностику внутренних органов. Когда мы не спим, наши глаза видят, а уши слышат: информация из окружающей среды поступает в мозг. А вот, например, печень или кишечник мы не чувствуем и без учебника по анатомии с трудом сможем их обнаружить. Как раз во сне и происходит «диалог» мозга с внутренними органами.

Сейчас исследователи продолжают активно изучать роль сна в жизни человека, предлагая новые доказательства исключительной биологической роли этого процесса. Единой точки зрения о функциях сна все еще не существует, но все теории объединяет идея о том, что во сне происходит восстановление организма. Роман Бузунов сравнивает сон с техническим обслуживанием автомобиля, который невозможно провести на ходу: чтобы заглянуть внутрь машины, необходимо выключить двигатель.

Александр Мельников помогает систематизировать современные представления ученых о том, что делает сон для нашего организма. По его словам, сон:

- Очищает головной мозг от продуктов обмена. Во время глубокого сна активизируется специальная глимфатическая система очистки центральной нервной системы (ЦНС). Эту систему обнаружили в 2012 году нейробиолог Майкен Недергаард и ее коллеги из Медицинского центра Университета Рочестера в США. По аналогии с лимфатической системой организма, глимфатическая система представляет собой «мусороуборочный» механизм для ЦНС. Она состоит из сети микроскопических каналов между нейронами, по которым циркулирует спинномозговая жидкость. Ее задача — выводить накопившиеся за день токсины. Нарушения в работе глимфатической системы приводят к скоплению «отходов» в мозге. В результате, человек, лишающий себя качественного сна, подвергается высочайшему риску нейродегенеративных заболеваний, в том числе, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

- Исправляет генетические дефекты нервных клеток, накапливающиеся во время бодрствования. Израильские молекулярные биологи под руководством Лиора Аппельбаума выяснили, что во сне клетки мозга занимаются починкой собственной ДНК. Дело в том, что интенсивная активность нейронов в течение дня ведет к накоплению разрывов и других деформаций в их ДНК. Аппельбаум объясняет: «Это как ремонт ям на дороге. Дорожное полотно неизбежно изнашивается, когда по нему едут машины, особенно в час пик. Чинить ямы рациональнее всего ночью, когда движение не такое плотное». Исследование Аппельбаума показало, что во время бодрствования хромосомы в нейронах почти не двигаются и остаются в частично «свернутом» состоянии. Во сне же хромосомы «расплетаются», раскрывая нити ДНК: запускается процесс починки.

- Стимулирует иммунную систему. Врачи часто рекомендуют больным побольше спать: сон оказывает поддержку иммунной системе. Достаточное количество сна обеспечивает сбалансированную иммунную защиту с сильным иммунитетом, эффективным ответом на вакцины и менее тяжелыми аллергическими реакциями.

- Создает условия для работы систем внутренней секреции. Многие гормоны, влияющие на жизнедеятельность организма, выделяются преимущественно во сне. К ним относятся мелатонин, регулирующий циклы сна и бодрствования; гормон роста; кортизол, помогающий адаптироваться к стрессу и лептин, контролирующий аппетит.

- Консолидирует память. Во сне происходит трансформация краткосрочного запоминания в длительное хранение информации. Именно поэтому специалисты советуют после изучения новой информации поспать: есть все шансы, что информация останется в голове надолго.

Зачем человеку сновидения

Роль сновидений изучена наукой еще меньше, чем функции сна. Это связано с тем, что изучение сновидений опирается на субъективный опыт людей. Роман Бузунов объясняет, что миссия сновидений включает анализ накопленной за день информации в оперативной памяти и ее категоризацию. Он поделился: «Проводились эксперименты, когда человека будили в начале REM-фазы сна, тем самым лишая сновидений. Буквально через несколько дней он становился раздражительным и вспыльчивым. Сон постепенно внедрялся в бодрствование, и человек начинал видеть галлюцинации. Сновидения настолько важны, что даже в бодрствовании мозг начинает их включать».

Мозг определяет, что пригодится человеку в будущем, при этом 90% информации забывается. По словам Бузунова, это — необходимость, тогда как абсолютная память нередко приводит к тому, что у ее владельца развиваются психиатрические расстройства. Его мозг просто не справляется с объемом информации.

Вторая задача сна — формирование рефлексов. Проигрывая различные ситуации, мозг как бы устраивает тест-драйв на будущее. Бузунов добавляет: «Это объясняет, почему ребенок видит сновидения около шести часов за ночь, а взрослый — всего полтора-два часа. Дело в том, что ребенок за первые 6 лет узнает приблизительно 80% всей аудиовизуальной информации за всю жизнь. Чтобы это проанализировать, обработать и дальше развиваться, ему нужно время».

Фазы и циклы сна

Сон состоит из двух фаз: медленный сон (NREM — non-rapid eye movement) и быстрый сон (REM — rapid eye movement), которые сменяют друг друга. Большую часть ночи спящий проводит в медленной фазе, начинается сон тоже с нее. На REM-сон организм здорового взрослого человека отводит 20–25% времени. Александр Мельников отмечает, что механизмы медленного и быстрого сна отличаются, в этих состояниях активируются разные группы нейронов.

- Медленный сон. Такой сон делится на три стадии: N1, N2 и N3. Стадия N1 — переход от бодрствования к засыпанию. На этом этапе (обычно длится менее 10 минут) сердцебиение, дыхание и движения глаз замедляются, а мышцы расслабляются с периодическими подергиваниями. В это время человека очень легко разбудить. В стадии N2 организм еще больше успокаивается: снижается мышечная активность, частота сердцебиений и температура. В это время регистрируются так называемые сонные веретена — длящиеся несколько секунд всплески электрической активности мозга. Считается, что сонные веретена помогают человеку запоминать информацию. N2 занимает в целом около 45–55% общего времени сна. Наконец, наступает фаза N3 или тот самый глубокий или медленноволновой сон, когда разбудить человека сложнее всего. В это время происходит основная восстановительная работа: рост и регенерация тканей, а также «очистка» мозга с помощью глимфатической системы.

- Быстрый сон. В первый раз REM-фаза наступает примерно через полтора часа (90 минут) после засыпания и далее повторяется также каждые 90 минут. С течением ночи REM-фазы удлиняются, и особенно много такого сна становится под утро. Во время этой фазы глаза быстро двигаются за закрытыми векам, дыхание становится более стремительным и нерегулярным. При этом, паттерн волновой активности мозга, частота сердечных сокращений и артериальное давление почти не отличаются от периода бодрствования. В REM-сне скелетные мышцы временно парализованы: организм страхует человека от того, чтобы его тело ненароком не начало проживать сон наяву, и он не нанес увечий себе и другим. Именно поэтому, когда человеку кажется, что он бежит, прыгает с крыши на крышу или спасает мир, в реальности он неподвижно лежит под одеялом.

Медленный и быстрый сон составляют цикл сна, который в среднем составляет 90 минут. За ночь они сменяются четыре-шесть раз.

Как мы засыпаем и просыпаемся

Специалисты все еще пытаются понять, что именно происходит в мозге при погружении в сон и пробуждении. Александр Мельников объясняет на упрощенной модели: «Существует несколько центров бодрствования, расположенных ближе к стволу мозга и гипоталамусу. В их работе участвуют нейротрансмиттеры: серотонин, норадреналин, орексин. Им противостоит «центр сна», расположенный в передней части головного мозга, выделяющий гамма-аминомасляную кислоту, которая подавляет активность центров бодрствования. При пробуждениях, напротив, активируются нейроны бодрствования, подавляя нейроны сна». Специалист добавляет, что с точки зрения современной науки эта схема устарела и в реальности все еще сложнее.

На режим сна и бодрствования оказывают влияние два системы. Первая — гомеостатическая регуляция — связана с усталостью или «давлением сна», возрастающим с длительностью активности. Вторая — циркадная регуляция, синхронизирующая наш сон с суточной световой активностью. Если эти системы синхронизированы и их работе ничего не мешает, мы легко засыпаем после заката солнца и пробуждаемся после восхода.

Откуда берутся сновидения

Во сне мы возвращаемся к событиям, случившимся с нами в течение дня. Сегодня это не только наш непосредственный опыт. Любая информация, которую мы получаем из мира, в том числе, из сообщений СМИ, вызывает у нас эмоциональный и когнитивный ответ. С обилием новостей о военных конфликтах в разных точках мира, катастрофах и экономических проблемах, мозгу еще важнее регулярно совершать профилактику. Пространством для нее является сон.

Подавляющая часть сновидений происходит в REM-фазе сна. Но они могут возникать и в медленном сне, где проявляются иначе, в основном, в виде отрывочных картинок.

Во снах мы часто видим знакомые вещи в странной обстановке или беспорядочные образы. Во время REM-фазы очень активна лимбическая система, которая отвечает за формирование эмоций. При этом часть мозга, отвечающая за логику и самоконтроль — префронтальная кора, — задействована значительно слабее. Именно поэтому человек часто не осознает странность или неправдоподобность сна, пока не проснется: способность летать или появление монстров во сне могут казаться обычным делом.

Не существует диагноза «отсутствие сновидений». Но в некоторых медицинских обстоятельствах человек может перестать испытывать фазу быстрого сна. Александр Мельников отмечает, что это может происходить при тяжелых нарушениях дыхания во сне — заболевание, требующее обязательной коррекции. При таких нарушениях сбиваются как глубокий, так и быстрый сон. Быстрый сон может также подавляться при приеме определенных антидепрессантов.

Почему снятся кошмары

Ночные кошмары — это сновидения устрашающего характера, обычно приводящие к пробуждению — в этом их отличие от просто «плохих снов» с негативным эмоциональным содержанием. По словам Александра Мельникова, от обычных снов ночные кошмары отличаются выраженными отрицательными эмоциями (ужасом, страхом, тревогой, гневом), которые сопровождаются учащенным сердцебиением и частым дыханием.

Мельников выделяет такие триггеры ночных кошмаров:

- острые стрессовые расстройства;

- посттравматические стрессовые расстройства;

- другие аффективные психические расстройства, например, депрессия или тревожное расстройство;

- прием психотропных препаратов.

По словам Романа Бузунова, в случае с кошмарами мозг следует той же цели, что и с обычными снами: пытается обработать информацию. «Классический случай навязчивых кошмаров — это посттравматический синдром, например, когда человек попал в ДТП, и ему снится эта авария. Мозг, как заезженная пластинка, обращается к этой информации и не может забыть или адаптироваться. Бывают и единичные кошмары: проигрывание потенциально катастрофической ситуации. Человек думает, как он будет в этой гипотетической ситуации поступать, мозг во сне принимает решение, и кошмар заканчивается», — говорит он.

Кошмары, к счастью, снятся далеко не всем. По словам Александра Мельникова, их распространенность среди взрослых не превышает 4%. У детей ночные кошмары возникают чаще. Это происходит эпизодами, до 60–70% в возрасте 3–13 лет, но редко превращается в систематическое расстройство. Не стоит путать с ночными кошмарами так называемые ужасы сна, когда ребенок во сне садится в постели, кричит от ужаса, не узнает родителей, а утром просыпается как ни в чем не бывало и ни о чем не помнит. Специалист отмечает: «Если ночные кошмары возникают во время фазы быстрого сна, то ужасы сна — во время медленного, как и сомнамбулизм (снохождение)».

Можно ли во снe выучить иностранный язык

Поскольку человеку спать необходимо, а его мозг во сне остается активным, логично, что люди во все времена пытались найти ему «подработку». Например, очень заманчивой представлялась перспектива выучить во сне иностранный язык. В конце концов, человек спит треть своей жизни: идеальное время, чтобы постичь китайский или арабский.

Как уже отмечалось, мозг в глубоком сне консолидирует информацию за день, фильтрует ее и отправляет необходимое на долгосрочное хранение в базу памяти. Другой вопрос — возможно ли усваивать новое в течение сна.

Несмотря на ранние предположения, что гипнопедия (обучение во время естественного сна, например, через прослушивание аудиозаписей) возможна, с развитием нейробиологии стало понятно, что это не так. Ученые выяснили, что в случаях, когда происходило запоминание, участники экспериментов на самом деле просыпались или находились на грани сна и бодрствования. Так, в 1950-е годы американские ученые Чарльз Саймон и Уильям Эммонс провели опыт, прикрепив к голове испытуемых электроды и проигрывая кассеты только тогда, когда люди действительно спали. Как и предполагалось, заснув, участники эксперимента ничего не запоминали.

Однако ученые продолжают возвращаться к изучению возможности освоения нового во сне и приходят к выводу, что кое-что все же возможно. Исследователи из Института психологии Университета Берна в Швейцарии выяснили, что во сне могут формироваться ассоциации с незнакомыми словами — если проводить такое «обучение» в правильное время сна. Так, участникам опыта проигрывали слова родного немецкого языка, а затем его перевод на выдуманный язык, причем «иностранные» слова звучали точно в момент активизации нейронов в медленном сне. В эксперименте несуществующее слово «Guga» означало «слон», а «Tofer» — «ключ». Проснувшись, участники отвечали, с маленьким или большим предметом ассоциируется каждое из этих слов. В статистически значимом большинстве случаев, «Guga» ассоциировалась с чем-то большим, а «Tofer» — с маленьким.

Наука о сне продолжает стремительно развиваться, обещая человечеству новые открытия о возможностях мозга во время сна и его роли в нашей жизни. Одно понятно наверняка: достаточный сон гарантирует долгую и здоровую жизнь наяву. Как говорил Эрнест Хемингуэй: «Я люблю спать. Моя жизнь имеет тенденцию разваливаться, когда я не сплю».