Сравнение свойств географической карты и плана местности.

План местности. Географическая карта

Карта — уменьшенное обобщенное условно-знаковое изображение поверхности Земли (ее части), других планет или небесной сферы, построенное в масштабе и проекции.

План местности — чертеж местности, выполненный в условных знаках и в крупном масштабе (1:5000 и крупнее).

При построении планов кривизна земной поверхности не учитывается, т.к. изображаются небольшие по площади территории или участки местности.

Отличие плана местности от географической карты:

1) на планах изображаются небольшие участки местности, поэтому они строятся в крупных масштабах (например, в 1 см — 5 м). Географические карты показывают значительно большие территории, их масштаб мельче;

2) план изображает местность подробно, сохраняя точные очертания изображаемых объектов, но только в уменьшенном виде. Крупный масштаб плана позволяет отразить на нём практически все объекты, находящиеся на местности. На карту, имеющую более мелкий масштаб, все объекты нанести не удаётся, поэтому при создании карт производится генерализация объектов. Точные очертания всех объектов на карте также показать нельзя, поэтому они искажаются в той или иной мере. Многие объекты на карте, в отличие от плана, изображаются внемасштабными условными знаками;

3) при построении плана кривизна земной поверхности не учитывается, т. к. изображается небольшой участок местности. При построении карты она учитывается всегда. Карты строят в определенных картографических проекциях;

4) на планах нет градусной сети. На карту обязательно наносят параллели и меридианы;

5) на плане направление на север по умолчанию считается направлением вверх, направление на юг — вниз, на запад — влево, на восток — вправо (иногда на плане направление север — юг показано стрелкой, которая не совпадает с направлением вверх — вниз). На картах направление север — юг определяется по меридианам, запад — восток — по параллелям.

Сравнение способов картографического изображения. Способы изображения объектов и явлений на географических картах

Условные знаки — обозначения, применяемые на картах для изображения различных объектов и их качественных и количественных характеристик. С помощью условных знаков обозначают как реальные объекты (например, населенные пункты), так и абстрактные (например, плотность населения). Условные знаки предназначены для того, чтобы указать вид и некоторые характеристики изображенных на карте объектов (явлений) и определить их положение в пространстве.

Условные знаки бывают:

— внемасштабными (используются для того, чтобы изобразить объекты, которые не могут быть выражены в масштабе карты). Это рисунки или геометрические фигуры, форма которых обычно напоминает изображаемый объект (рис. 1). Буквенные символы также относятся к внемасштабным условным знакам. Положению объекта на местности соответствует центр знака симметричной формы, середина основания знака с широким основанием, вершина угла знака с основанием в виде прямого угла, центр нижней фигуры знака, представляющего собой сочетание нескольких фигур;

рис. 1

— линейными (используются для изображения объектов линейного характера — рек, дорог, границ, трубопроводов и др.). В масштабе они передают только длину и форму объекта, ширина их преувеличена, поэтому её измерить нельзя (рис. 2);

рис. 2

— площадными, или контурными (используются для изображения географических объектов, занимающих некоторую площадь — озеро, массив леса и т. д.). Передают действительную величину объектов (рис. 3).

рис. 3

Состоят из контура (леса, болота и т. п.) и его заполнения (цвет, штриховка).

Пояснительные условные знаки (например, стрелки, показывающие направление течения реки, фигурки лиственных и хвойных деревьев и др.), подписи, буквенные и цифровые обозначения также несут определенную информацию на карте.

Картографические способы изображения

Способ качественного фона. Применяется для изображения на карте качественных особенностей определенных объектов или явлений, имеющих сплошное распространение на земной поверхности или занимающих большие площади. Суть его заключается в том, что на карте выделяют однородные по определенному признаку (признакам) участки (например, природные зоны) и закрашивают (или штрихуют) их в подобранные для них цвета (штриховки).

Способ ареалов. Ареал — область распространения на земной поверхности какого-либо явления (например, территория, на которой обитает определенное животное, или территория, на которой выращивается та или иная сельскохозяйственная культура, и т. п.).

Способ изолиний. Изолинии (от греч. isos — равный) — линии на географических картах, проходящие по точкам с одинаковым значением какого-либо количественного показателя (температуры, количества осадков, глубины, высоты и т. д.), характеризующего изображаемое явление. Например, изотермы — линии, соединяющие места с одинаковой температурой; изобаты — линии, соединяющие места с одинаковой глубиной; горизонтали — линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой. Суть способа изолиний заключается в том, что на карте пункты с одинаковыми величинами определенного показателя соединяют тонкими линиями, т. е. наносят изолинии.

Линии движения. Линиями (стрелками) показывают направление движения каких-либо объектов — воздушных масс, ветров, океанических течений, рек и т. п.

Определение направлений, измерение расстояний на плане и карте

На плане север — юг показано стрелкой. Если на плане нет стрелки, то считается, что север — вверху, юг — внизу.

На карте направления определяют с помощью градусной сети. Направление север — юг соответствует направлению меридианов, запад — восток — параллелей.

Измерения азимутов по картам производят с помощью транспортира. Азимут — угол, образуемый в данной точке или на карте между направлением на север и какой-либо предмет и отсчитывающийся по часовой стрелке.

Так, если предмет находится строго к северу от точки, в которой находится наблюдатель, то азимут на него составит 0°, к востоку — 90°, к югу — 180°, к западу — 270°. Азимуты могут иметь значения от 0° до 360°. Для того чтобы измерить азимут по карте, нужно через начальную точку определяемого направления провести линию, параллельную направлению север — юг. Затем также через точку провести линию, соединяющую точку и объект, на который требуется определить азимут. А затем с помощью транспортира измерить образовавшийся угол (азимут), учитывая, что азимут всегда отсчитывается по часовой стрелке.

Определение географических координат

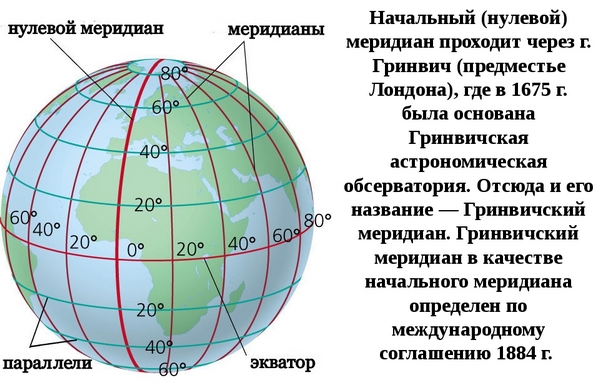

Градусная сеть и её элементы. Градусная сеть Земли — система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек земной поверхности — долгот и широт — или нанесения на карту объектов по их координатам.

Для создания градусной сети необходимы определенные точки отсчета. Шарообразная форма Земли определяет существование на земной поверхности двух неподвижных точек — полюсов. Через полюсы проходит воображаемая ось, вокруг которой вращается Земля.

Географические полюсы — математически высчитанные точки пересечения воображаемой оси вращения Земли с земной поверхностью.

Экватор — воображаемая линия на земной поверхности, полученная при мысленном рассечении эллипсоида на две равные части (Северное и Южное полушарие). Все точки экватора равноудалены от полюсов. Плоскость экватора перпендикулярна оси вращения Земли и проходит через её центр. Полушария мысленно разделены ещё множеством плоскостей, параллельных плоскости экватора. Линии их пересечения с поверхностью эллипсоида называются параллелями. Все они, как и плоскость экватора, перпендикулярны оси вращения планеты. Параллелей на карте и глобусе можно провести сколько угодно, но обычно на учебных картах их проводят с интервалом 10-20°. Параллели всегда ориентированы с запада на восток. Длина окружности параллелей уменьшается от экватора к полюсам. На экваторе она самая большая, а на полюсах равна нулю.

При пересечении земного шара воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли перпендикулярно плоскости экватора, образуются большие окружности — меридианы. Меридианы также можно провести через любые точки эллипсоида. Все они пересекаются в точках полюсов (рис. 4). Меридианы ориентированы с севера на юг. Средняя длина дуги 1° меридиана: 40 008,5 км : 360° = 111 км. Длина всех меридианов одинакова. Направление местного меридиана в любой точке можно определить в полдень по тени от любого предмета. В Северном полушарии конец тени всегда показывает направление на север, в Южном — на юг.

Градусная сеть необходима для отсчета географических координат точек земной поверхности — широты и долготы.

Географическая широта — расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли. Началом отсчета является экватор. Широта всех точек на нём равна 0. На полюсах широта составляет 90°. К северу от экватора отсчитывают северную широту, к югу — южную.

Географическая долгота — расстояние вдоль параллели в градусах от начального меридиана до какой-либо точки земной поверхности. Все меридианы равны по длине, поэтому для отсчета необходимо было выбрать один из них. Им стал Гринвичский меридиан, проходящий недалеко от Лондона (там, где расположена Гринвичская обсерватория). Долгота отсчитывается от 0° до 180°. К востоку от нулевого меридиана до 180° отсчитывается восточная долгота, к западу — западная.

рис. 4

Таким образом, используя градусную сеть, можно точно определить географические координаты — величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана. Например, географические координаты мыса Челюскин (крайней северной точки Евразии) — 78° с. ш. и 104° в. д.

Определение расстояний на карте

Масштабом называется отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине соответствующей линии в действительности. Масштаб показывает, во сколько раз расстояние на карте уменьшено относительно реального расстояния на местности. Если, например, масштаб географической карты 1 : 1 000 000, это значит, что 1 см на карте соответствует 1 000 000 см на местности, или 10 км.

Различают численный, линейный и именованный масштабы.

Численный масштаб изображается в виде дроби, у которой числитель равен единице, а знаменатель — число, показывающее, во сколько раз уменьшены линии на карте (плане) относительно линий на местности. Например, масштаб 1:100 000 показывает, что все линейные размеры на карте уменьшены в 100 000 раз. Очевидно, чем больше знаменатель масштаба, тем масштаб мельче, при меньшем знаменателе масштаб крупнее. Численный масштаб — это дробь, поэтому числитель и знаменатель даются в одинаковых измерениях (сантиметрах).

Линейный масштаб представляет собой прямую линию, разделенную на равные отрезки. Эти отрезки соответствуют определенному расстоянию на изображаемой местности; деления обозначаются цифрами. Мера длины, по которой нанесены деления на масштабной линейке, называются основанием масштаба. В нашей стране основание масштаба принято равным 1 см. Количество метров или километров, соответствующее основанию масштаба, называют величиной масштаба. При построении линейного масштаба цифру 0, от которой начинается отсчет делений, обычно ставят не у самого конца масштабной линии, а отступив на одно деление (основание) вправо; на первом же отрезке налево от 0 наносят наименьшие деления линейного масштаба — миллиметры. Расстояние на местности, соответствующее одному наименьшему делению линейного масштаба, отвечает точности масштаба, а 0,1 мм — предельной точности масштаба. Линейный масштаб по сравнению с численным имеет то преимущество, что дает возможность без дополнительных вычислений определять действительное расстояние на плане и карте.

Именованный масштаб — масштаб, выраженный словами, например, в 1 см 250 км. (рис. 5):

рис. 5

Измерение расстояний на карте и плане. Измерение расстояний с помощью масштаба. Для измерения расстояния нужно прочертить прямую линию (если нужно узнать расстояние по прямой) между двумя точками и с помощью линейки измерить это расстояние в сантиметрах, а затем следует умножить полученное число на величину масштаба. Например, на карте масштаба 1 : 100 000 (в 1 см 1 км) расстояние равно 5 см, т. е. на местности это расстояние составляет 1•5 = 5 (км). Если измерить расстояние нужно между объектами, обозначенными внемасштабными условными знаками, то измеряют расстояние между центрами условных знаков.

Измерение расстояний с помощью градусной сети. Для расчёта расстояний по карте или глобусу можно использовать следующие величины: длина дуги 1° меридиана и 1° экватора равна приблизительно 111 км. Полная длина земного меридиана — 40 009 км. Из-за того, что Земля сплюснута у полюсов (полярное сжатие), длина дуги 1° по меридиану у экватора (110,6 км) меньше, чем у полюсов (111,7 км). Считают, что в среднем длина 1° меридиана составляет 111,1 км. Длина дуги 1° по параллелям уменьшается к полюсам. На экваторе его можно тоже принять равному 111 км, а на полюсах — 0 (т. к. полюс — это точка). Чтобы определить расстояние в километрах между двумя пунктами, лежащими на одном меридиане, вычисляют расстояние между ними в градусах, а затем число градусов умножают на 111,1 км. Для определения расстояния между двумя точками на экваторе также нужно определить расстояние между ними в градусах, а затем умножить на 111,1 км. Для определения расстояния между двумя точками, расположенными на одной параллели, необходимо знать число километров, соответствующее длине 1° дуги каждой конкретной параллели.

Определение поясного и зонального времени

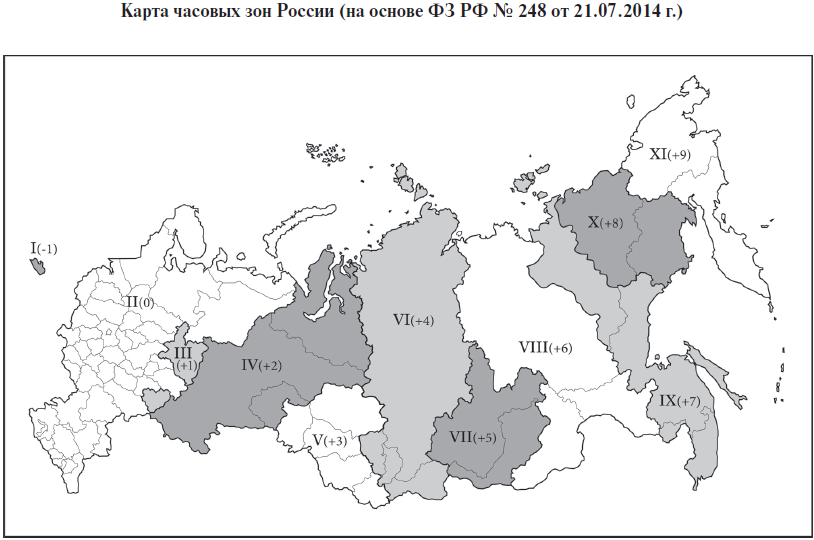

Часовые пояса. Местное и поясное время. Солнечное время в точках, расположенных на одном меридиане, называют местным. Из-за того, что в каждый момент суток оно различно на всех меридианах, им неудобно пользоваться. Поэтому по международному соглашению введено поясное время. Всю поверхность Земли разделили по меридианам на 24 пояса по 15° долготы. Поясное (одинаковое в пределах каждого пояса) время — это местное время срединного меридиана данного пояса. Нулевой пояс — это пояс, срединным меридианом которого является Гринвичский (нулевой) меридиан. От него счёт поясов ведётся к востоку.

На территории России с 2014 г. установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного времени часовых зон служит московское время — время II часовой зоны (см. карту). Таким образом, различие во времени первой часовой зоны и одиннадцатой составляет 10 часов.

Условно считают, что новые сутки начинаются в 12-м часовом поясе (через который проходит меридиан 180° — линия перемены дат). К западу от линии перемены дат начинается новый день (по календарю). Поэтому в бортовом журнале корабля, который плывет с запада на восток, должны дважды считать один день, а корабль, движущийся с востока на запад, как бы «пропускает» один день, после 31 декабря сразу попадает во 2 января.

Использование статистических материалов для определения тенденций развития географических процессов и явлений

Для отражения тенденций развития процессов часто используют статистические таблицы, где данные представлены в процентах к предыдущему году — объём продукции прошлого года — это 100%. Следовательно, если для следующего года в таблице указано любое число больше 100, то объём произведенной продукции в этом году был больше, чем в предыдущем.

Построение профиля рельефа по карте

Изображение рельефа на картах. Рельеф на картах изображается горизонталями, особыми условными знаками и отметками высот.

Горизонтали — линии на карте, вдоль которых все точки земной поверхности имеют одинаковую абсолютную высоту. Разность двух высот соседних горизонталей называют сечением рельефа. Чем меньше сечение рельефа, тем он изображен подробнее. Величина сечения рельефа зависит от масштаба карты и от характера самого рельефа. Наиболее подробно рельеф изображается на топографических картах. Например, на карте масштаба 1:25 000 (в 1 см 250 м) сплошные горизонтали проведены через 5 м, а на карте масштаба 1:100 000 (в 1 см 1 км) применяют сечение рельефа 20 м для равнинных территорий и 40 м для горных. На мелкомасштабных картах обычно применяют неравномерное сечение рельефа: более частое в равнинных районах и укрупненное в горных областях. Так, на физической карте России масштаба 1:25 000 000 горизонтали проведены на высоте 0, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 м. Так же показаны изобаты (изолинии глубин).

По горизонталям можно легко определить абсолютную высоту любой точки земной поверхности и относительную высоту двух точек (превышение одной над другой). Горизонтали также помогают определить крутизну склонов. Чем ближе расположены горизонтали одна к другой, тем круче склон. Дополнительную информацию о рельефе на топографических картах дают бергштрихи — небольшие штрихи, проведенные перпендикулярно горизонталям, указывающие, в какую сторону идёт понижение рельефа.

рис. 6

Для изображения форм рельефа, не выражающихся горизонталями (например, резких уступов, обрывов, оврагов и т. п.) применяются специальные условные знаки.

Абсолютные высоты вершин или впадин на картах подписывают цифрами. Абсолютные высоты указываются в метрах.

Понять общий характер изменения рельефа помогают элементы гидрографии — например, если на карте изображена река, то, как правило, идёт общее понижение рельефа правого левого берега к её руслу. Направление течения реки также показывает направление понижения абсолютной высоты точек.

Градусная сеть. Географические координаты

Градусная сеть Земли – система меридианов и параллелей на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек земной поверхности – долгот и широт – или нанесения на карту объектов по их координатам.

Для создания градусной сети необходимы определенные точки отсчета. Шарообразная форма Земли определяет существование на земной поверхности двух неподвижных точек – полюсов. Через полюсы проходит воображаемая ось, вокруг которой вращается Земля.

Основные элементы градусной сетки карты — полюсы, экватор, меридианы и параллели.

Географические полюсы – математически высчитанные точки пересечения воображаемой оси вращения Земли с земной поверхностью.

Экватор – воображаемая линия на земной поверхности, полученная при мысленном рассечении эллипсоида на две равные части (Северное и Южное полушарие).

Все точки экватора равноудалены от полюсов. Плоскость экватора перпендикулярна оси вращения Земли и проходит через ее центр. Полушария мысленно разделены еще множеством плоскостей, параллельных плоскости экватора.

Линии их пересечения с поверхностью эллипсоида называются параллелями .

Все они, как и плоскость экватора, перпендикулярны оси вращения планеты. Параллелей на карте и глобусе можно провести сколько угодно, но обычно на учебных картах их проводят с интервалом 10—20°. Параллели всегда ориентированы с запада на восток. Длина окружности параллелей уменьшается от экватора к полюсам. На экваторе она самая большая, а на полюсах равна нулю.

При пересечении земного шара воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли перпендикулярно плоскости экватора, образуются большие окружности – меридианы .

Меридианы также можно провести через любые точки эллипсоида. Все они пересекаются в точках полюсов. Меридианы ориентированы с севера на юг. Средняя длина дуги 1° меридиана: 40 008,5 км : 360° = 111 км. Длина всех меридианов одинакова. Направление местного меридиана в любой точке можно определить в полдень по тени от любого предмета. В Северном полушарии конец тени всегда показывает направление на север, в Южном – на юг.

Градусная сеть необходима для отсчета географических координат точек земной поверхности – широты и долготы.

Географические координаты.

Географические координаты — это географическая широта и долгота.

Географическая широта – расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли.

Началом отсчета является экватор. Широта всех точек на нем равна 0. На полюсах широта составляет 90°. К северу от экватора отсчитывают северную широту, к югу – южную.

Географическая долгота – расстояние вдоль параллели в градусах от начального меридиана до какой-либо точки земной поверхности.

Все меридианы равны по длине, поэтому для отсчета необходимо было выбрать один из них. Им стал Гринвичский меридиан, проходящий недалеко от Лондона (там, где расположена Гринвичская обсерватория). Долгота отсчитывается от 0° до 180°. К востоку от нулевого меридиана до 180° отсчитывается восточная долгота, к западу – западная. Таким образом, используя градусную сеть, можно точно определить географические координаты – величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана.

Например, географические координаты мыса Челюскин (крайней северной точки Евразии) – 78° с. ш. и 104° в. д.

Глобус

Глобус (от лат. globus, «шар») — это обобщенная модель Земли [или другой планеты, а также модель небесной сферы (небесный глобус)], приведённая из её реальной формы к упрощенной и уменьшенной форме сферы. Обычно на глобусах в уменьшенном виде изображают поверхность Земли: очертания суши и водных объектов, рельеф материков и дна Мирового океана, реки, а также границы государств, города.

Глобус наиболее точно отражает облик Земли. Глобус обладает целым рядом геометрических свойств:

- равномасштабность изображения — любой отрезок линии на поверхности земного шара изображается на глобусе с одинаковым уменьшением, т. е. его масштаб всюду постоянен;

- равноугольность — горизонтальные углы, измеренные на земной поверхности, равны соответствующим углам на глобусе, а изображение любого географического объекта на глобусе подобно его действительным очертаниям на местности;

- равновеликость — глобус сохраняет правильное соотношение площадей.

На глобусе правильно переданы очертания, размеры, взаимное расположение материков и океанов. Есть и другие отличия глобуса от географической карты.

Закрепить теорию практикой !

(пройти тесты с проверкой ответа сразу и объяснением правильного ответа)

тренажер: Географическая координаты. Высоты и глубины.

Следующая тема: Масштаб. Определение расстояний

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Тип 30 № 44

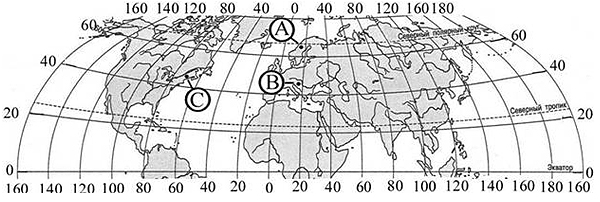

Определите, в каком из пунктов, обозначенных буквами на карте России, 1 мая Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Запишите обоснование вашего ответа.

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2012 по географии, Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по географии

2

Географические координаты пунктов А, Б, В и Г показаны в таблице.

| Пункт | Географические координаты | |

|---|---|---|

| Широта | Долгота | |

| А | 57° с. ш. | 50° в. д. |

| Б | 57° с. ш. | 60° в. д. |

| В | 57° с. ш. | 70° в. д. |

| Г | 57° с. ш. | 90° в. д. |

Определите, в каком из этих пунктов 15 июня солнце будет находиться выше всего над горизонтом в 7 часов утра по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.

3

Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте мира, 1 июля Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Запишите обоснование Вашего ответа.

Источник: ЕГЭ по географии 13.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1

4

Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте мира, 1 февраля Солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Запишите обоснование Вашего ответа.

Источник: ЕГЭ по географии 13.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 2.

5

Определите, в какой из точек, обозначенных буквами на карте мира, 5 марта Солнце будет находиться выше всего над горизонтом в 16 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.

Источник: ЕГЭ по географии 13.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Пройти тестирование по этим заданиям

Источники географической информации

Основные понятия, закономерности и их следствия

Азимут — это угол между направлением на север и на объект (конечный пункт движения), который измеряется от 0 до 360 градусов по часовой стрелке.

Географическая долгота — величина дуги параллели, проведённой от нулевого (Гринвичского) меридиана до заданной точки, в градусах. Долгота бывает западная и восточная в границах от 0° до 180°.

Географическая карта — уменьшенное и обобщённое изображение поверхности Земли или её частей на плоскости, выполненное при помощи условных знаков в масштабе.

Географическая широта — это величина дуги меридиана, проведённого от экватора до заданной точки в градусах. Широта бывает северная и южная в границах от 0° (широта экватора) до 90° (широта полюсов).

Географические координаты — это величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана.

Географические полюсы — точки пересечения земной поверхности с воображаемой осью вращения.

Глобус (от лат. шар) — это уменьшенная модель Земли, наиболее точно отражающая её форму.

Градусная сеть географической карты — система меридианов и параллелей, которая служит для определения положения географических объектов на земной поверхности.

Декретное время — это поясное время, переведённое на один час вперёд, введено в России с 1930 года специальным постановлением (декретом).

Масштаб карты — степень уменьшения длины линий на плане или карте по сравнению с их действительной длиной на местности. Различают численный (1 : 100 000), именованный (в 1 см — 1 км) и линейный (

Меридиан — линия сечения земной поверхности плоскостью, про- ходящей через географические полюса, т. е. соединяющая полюса. Длина всех меридианов одинакова. Средняя длина 1° меридиана — 111 км. По меридианам определяются направления (север — юг).

Нулевой часовой пояс — пояс, средним меридианом которого является нулевой меридиан (проведён через г. Гринвич, который находится в Великобритании).

Параллель — линия сечения Земли плоскостью, параллельной плоскости экватора. Из-за шарообразной формы Земли длина параллели уменьшается от экватора к полюсам. По параллелям определяются направления (запад — восток).

План местности — чертёж небольшого участка местности, выполненный в условных знаках и в крупном масштабе без учёта кривизны земной поверхности. Отбор наиболее существенных элементов или объектов при изображении называется географической генерализацией.

Поясное время — система отчёта времени по часовым поясам. Всего на Земле выделено 24 часовых пояса по 15° долготы. Солнечное время в точках, расположенных на одном меридиане, называют местным.

Часовые зоны России — 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут вступит в силу Федеральный закон Российской Федерации № 248-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени»», который устанавливает 10 часовых зон на территории Российской Федерации. Ранее на территории Российской Федерации расчёт времени производился по международной системе часовых поясов. Территория Российской Федерации располагалась в 11 часовых поясах (со 2-го по 12-й включительно) с одинаковым временем в пределах каждого часового пояса. Разница во времени между двумя смежными поясами составляла один час. Счёт судового времени в море по-прежнему ведется по международной системе часовых поясов. При нахождении судов на рейдах и в портах используется время, установленное там. На территории Российской Федерации по московскому времени производится движение железнодорожного, водного и междугородного автомобильного транспорта, открытого для общего пользования, а также работа междугородной телефонной и телеграфной связи. Не изменился порядок движения воздушного транспорта — оно производится по всемирному координированному времени. Информирование населения о работе транспорта и средств связи осуществляется по времени, установленному в данной местности.

На территории Российской Федерации устанавливаются часовые зоны, границы которых формируются с учётом границ субъектов Российской Федерации. Состав территорий, образующих каждую часовую зону, и порядок исчисления времени в часовых зонах:

1) 1-я часовая зона (МСК-1, московское время минус 1 час, UTC+2): Калининградская область;

2) 2-я часовая зона (МСК, московское время, UTC+3): Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, города федерального значения Москва, Санкт- Петербург, Севастополь и Ненецкий автономный округ;

3) 3-я часовая зона (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4): Удмуртская Республика и Самарская область;

4) 4-я часовая зона (МСК+2, московское время плюс 2 часа, UTC+5): Республика Башкортостан, Пермский край, Курганская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ;

5) 5-я часовая зона (МСК+3, московское время плюс 3 часа, UTC+6): Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область и Томская область;

6) 6-я часовая зона (МСК+4, московское время плюс 4 часа, UTC+7): Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край и Кемеровская область;

7) 7-я часовая зона (МСК+5, московское время плюс 5 часов, UTC+8): Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область;

9) 9-я часовая зона (МСК+7, московское время плюс 7 часов, UTC+10): Республика Саха (Якутия) (Верхоянский, Оймяконский и Усть-Янский улусы (районы), Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Сахалинская область (АлександровскСахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Курильский, Макаровский, Невельский, Ногликский, Охинский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский, Южно-Курильский (районы), город областного значения – город Южно-Сахалинск) и Еврейская автономная область;

10) 10-я часовая зона (МСК+8, московское время плюс 8 часов, UTC+11): Республика Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский улусы (районы), Сахалинская область (Северо-Курильский район);

11) 11-я часовая зона (МСК+9, московское время плюс 9 часов, UTC+12): Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Экватор — условная линия, расположенная на одинаковом расстоянии от полюсов. Экватор делит земной шар на Северное и Южное полушария. Длина экватора 40 тыс. км.

Географические открытия и исследования Земли

| Исследователь (путешественник) | Вклад в развитие знаний о Земле |

| Эратосфен Киренский | Впервые определил размеры Земли путём измерения дуги меридиана, применил термины «география», «широта» и «долгота» |

| Марко Поло | В 1466 г. совершил путешествие через Центральную Азию в Китай, первым из европейцев описал Китай, страны Центральной и Передней Азии. |

| Афанасий Никитин | Первый русский путешественник по Индии, купец. Его записки «Хождение за три моря» содержат сведения о населении, хозяйстве, религии, обычаях и природе Индии. |

| Христофор Колумб | Стремился открыть морской путь в Индию, двигаясь из Европы на запад, пересекая Атлантический океан. Достиг Багамских островов, Кубы, Гаити в 1492 году. Был убеждён, что достиг берегов Индии. |

| Америго Веспуччи | Мореплаватель, определивший, что открытые Колумбом зXемли — новый материк. Он назвал открытые земли Новым светом, его именем были названы сначала южный из материков Америки, а затем и северный. |

| Васко Да Гама | Открыл в 1497–1498 гг. морской путь из Европы в Индию вокруг Африки. |

| Фернандо Магеллан | В 1519–1521 гг. совершил первое кругосветное плавание. На Филиппинских островах он был убит, экспедиция вернулась под руководством Хуана Себастиана Элькано. |

| Меркатор | Предложил несколько картографических проекций, самая известная из которых, цилиндрическая равноугольная, названа его именем. Создал первый атлас, в предисловии к которому изложил задачи и предмет географии. |

| Тасман Абель Янсон | Исследовал Австралию и Океанию, открыл остров, названный в его честь. Установил, что Австралия — единый самостоятельный материк. Открыл ряд других островов и проливов. |

| Дежнёв Семён Иванович | Участвовал в походах по Колыме и Индигирке, плавал вокруг Чукотского полуострова, пройдя впервые пролив между Азией и Америкой (1648 г.). |

| Атласов Владимир Васильевич | В 1697–1699 гг. совершил путешествие по Камчатке, представил первое разностороннее её описание, предоставил сведения о Курильских островах и Японии. |

| Беринг Витус Ионассен | Возглавлял Первую и Вторую Камчатские экспедиции, достиг побережья Северной Америки. Умер во время зимовки на острове, который позднее был назван в его честь (Командорские острова). Также имя путешественника на географической карте носят пролив и море (Берингов пролив и Берингово море). |

| Крашенинников Степан Петрович | Исследователь Камчатки (1737–1741 гг.), участник Великой Северной экспедиции. Создал первое научное описание полуострова — «Описание земли Камчатки». |

| Ломоносов Михаил Васильевич | В 1758–1765 гг. заведовал географическим департаментом Академии наук. В работе «О слоях земных» определил геологию как науку о развитии Земли, выдвинул гипотезу развития рельефа во времени, ввёл в науку термин «экономическая география». Считал важным развивать изучение Северного морского пути, дал обоснование возможности плавания по нему. |

| Джеймс Кук | Руководил тремя кругосветными экспедициями, исследовал берега Австралии, открыл Большой Барьерный риф, Новую Зеландию, ряд островов. |

| Шелихов (Шелехов) Григорий Иванович | Организатор Российско-Американской купеческой компании, в рамках которой исследовал и Тихоокеанское побережье Аляски, организовал там ряд русских поселений. |

| Крузенштерн Иван Фёдорович | Руководил первой русской кругосветной экспедицией в 1803–1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева». |

| Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм | Сделал первые научные обобщения в области географической зональности и высотной поясности. Один из основателей научного страноведения. |

| Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич | В 1819–1821 гг. возглавлял кругосветную экспедицию на шлюпах «Восток» (был командиром) и «Мирный» (под командованием М. П. Лазарева). В результате экспедиции были открыты Антарктида (1820 г.) и ряд островов, проведены разносторонние океанологические исследования в полярных и приполярных широтах. |

| Ливингстон Давид | Исследовал Африку, в 1851–1856 гг. пересёк реку Замбези, открыв на ней водопад Виктория, и вышел к Индийскому океану. Изучал верховья реки Конго. |

| Семёнов Тян-Шанский Пётр Петрович | В 1856–1857 гг. совершил путешествие на Тянь-Шань, исследовал озеро Иссык-Куль. Составил «Географическо-статистический словарь Российской Империи», был инициатором первой переписи населения России в 1897 г. |

| Пржевальский Николай Михайлович | Изучал Уссурийский край и Центральную Азию. Собирал сведения по этнографии, коллекции животных и растений, впервые описал дикую лошадь. |

| Миклухо-Маклай Николай Николаевич | Исследователь Новой Гвинеи и Океании. Важная научная заслуга исследователя — вывод о видовом единстве и взаимном родстве рас человека. |

| Докучаев Василий Васильевич | Создал первую в мире классификацию почв, основанную на их происхождении. Открыл основные законы почвоведения. |

| Воейков Александр Иванович | Основоположник русской климатологии. Впервые в географии применил метод балансов, т. е. сопоставления прихода и расхода вещества и энергии. Предложил классификацию рек по водному режиму. |

| Нансен Фритьоф | Установил характер ледяного покрова Гренландии, пройдя её на лыжах в 1888 г. В 1893–1896 гг. плавал на судне «Фрам» в высоких широтах Арктики, провёл океанографические и климатические наблюдения, открыл влияние вращения Земли на дрейф льдов. |

| Козлов Пётр Кузьмич | Исследователь Центральной Азии, руководил монголо-тибетскими экспедициями, открыл пустыню Гоби. |

| Скотт Роберт Фолкон | В 1910 г. предпринял вторую антарктическую экспедицию, во время которой достиг Южного полюса (на месяц позже норвежца Р. Амундсена), однако на обратном пути Скотт и его спутники погибли. |

| Амундсен Руаль | Прошёл впервые северо-западным проходом от Гренландии к Аляске. В 1910–1912 гг. совершил антарктическую экспедицию, впервые достиг Южного полюса. В 1926 г. руководил первым перелётом через Северный полюс на дирижабле «Норвегия». |

| Седов Георгий Яковлевич | В 1912 г. организовал экспедицию к Северному полюсу на судне «Св. Фока». Зимовал на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. |

| Вернадский Владимир Иванович | Основоположник учения о ноосфере, новой стадии развития биосферы, где велика роль разумной деятельности человека. |

| Обручев Владимир Афанасьевич | Исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, автор романа «Земля Санникова». |

| Берг Лев Семёнович | Создал учение о ландшафтах, развивал идеи Докучаева о природных зонах. |

| Баранский Николай Николаевич | Один из основоположников учений об ЭГП, ТРТ в отечественной экономической географии. Автор первого учебника по экономической географии. |

| Шмидт Отто Юльевич | Автор теории образования тел Солнечной системы из газово-пылевого облака, организатор Института теоретической геофизики при АН. В 1933–1934 гг. возглавлял экспедицию, которая за одну навигацию прошла Северный морской путь на пароходе «Челюскин» (пароход затонул, но все участники экспедиции были сняты со льдины самолётами). |

| Вавилов Николай Иванович | Организатор научных экспедиций по изучению культурных растений, в результате которых была создана уникальная коллекция, служащая для отбора и создания новых сортов. Автор книги «Центры происхождения культурных растений». |

Сегодня

на уроке вы узнаете, что такое географическая карта, какие бывают виды карт,

что такое план местности и в чём его назначение, разберётесь, в чём отличия

карты от плана. Приступим.

Что

такое географическая карта?

Географическая

карта — это изображение

модели земной поверхности, содержащее координатную сетку с условными знаками на

плоскости в уменьшенном виде.

Карта

– это «язык» географии. Без неё невозможно было бы существование и самой науки.

Историческая

справка. Первая географическая карта появилась ещё в Древней Греции.

Автором

её был древнегреческий философ —

Анаксимандр Милетский. Он нарисовал карту в форме круга. В центре него находилась

Греция. Её окружали известные в то время части света: Европа и Азия. По краям

карты располагался океан.

Первое,

что мы видим, глядя на карту, —

уменьшенную территорию. Делается это при помощи масштаба. Он-то и показывает,

во сколько раз на карте уменьшены размеры объектов по сравнению с их

натуральной величиной. Масштаб выбирается исходя из размера территории. Чем

крупнее масштаб карты, тем подробнее на ней изображена местность.

Масштаб

записывают в следующем виде: 1:200 000. Это означает, что 1 сантиметр на карте

соответствует 2000 метрам на местности. Первый вид масштаба называют

«численный», а второй – «именованный». Чтобы перевести численный масштаб в

именованный, нужно число в численном масштабе поделить на 100, так как эта

величина указана в сантиметрах. Как известно, в одном метре 100 см. Тогда нужно

200 000 поделить на 100. Получим 2000 м. Значит, 1 см на карте соответствует

2000 м на местности.

По

масштабу географические карты делят:

на

крупномасштабные, построенные в масштабе 1: 200 000 и крупнее (в 1 см 2 км и

крупнее);

среднемасштабные,

построенные в масштабе мельче (чем в 1 см 2 км до в 1 см 10 км включительно) 1:

200 000 до 1: 1 000 000 включительно;

мелкомасштабные,

построенные в масштабе мельче 1: 1 000 000 (чем в 1 см 10 км).

Вы

помните, что Земля имеет шарообразную форму, т. е. поверхность её является

выпуклой.

Как

же на бумаге можно отобразить круглую Землю?

Для

переноса выпуклой поверхности на плоскость используют картографические

проекции.

Перейдём

к этапам создания той или иной проекции.

Вначале

путём проектирования на вспомогательную поверхность переносят линии меридианов

и параллелей, совокупность которых составляет картографическую сетку. Затем на

ней строят картографическое изображение. Вид проекций подбирается исходя из

размера изображаемой территории и цели картирования.

Виды

проекций:

Цилиндрическая

проекция.

Глобус

оборачиваем бумажным цилиндром так, чтобы он касался линии экватора и

проектируем на внутреннюю поверхность цилиндра градусную сеть. Развернув

цилиндр, мы увидим, что меридианы и параллели образуют сеть прямоугольников.

Такая проекция удобна для изображения поверхности всего земного шара, но при

этом появляются большие искажения. Все параллели цилиндрической поверхности

равны по длине, на глобусе их длина уменьшается к полюсам. Меридианы также

равны между собой, но имеют вид прямых параллельных линий, а на глобусе они

сходятся у полюсов.

Коническая

проекция.

Бумажный

конус надеваем на глобус так, чтобы его ось совпадала с осью глобуса и

проектируем на внутреннюю поверхность конуса градусную сеть. Развернув конус,

мы увидим, что меридианы имеют вид прямых линий, лучеобразно расходящихся из

одного центра, а параллели — вид конических дуг, имеющих общий центр в точке

пересечения меридианов. Углы и площади на таких картах искажаются

незначительно. В конической проекции обычно создаются карты отдельных материков

и отдельных государств.

Азимутальная

проекция.

Градусную

сеть глобуса проецируем на две плоскости, касающиеся глобуса в противоположных

точках экватора, и получаем карту полушарий. В такой проекции параллели изображаются

концентрическими окружностями, а меридианы – их радиусами, углы между которыми

равны соответствующим разностям долгот. Азимутальные проекции применяются для

карт полярных стран, для Арктики и Антарктиды.

Ещё

один немаловажный момент: поверхность Земли неровная (из-за рельефа). Чтобы

показать это на карте, используют специальные отметки высот областей материков

и глубин морей и океанов. Кроме того, разные высоты и глубины обозначают

разными оттенками цвета.

Методы

масштабирования и картографических проекций используют математические расчёты,

поэтому-то карту и называют математической моделью земной поверхности.

Объекты

и явления на географической карте изображают при помощи системы условных

знаков. Легенда карты —

это условные знаки с пояснением, размещённые на листе бумаги. Для каждой группы

изображаемых явлений и объектов используется свой набор условных знаков.

Условные знаки – система символических графических обозначений, применяемая для

изображения на картах различных объектов и их характеристик.

Они

делятся на три группы: точечные, линейные и площадные. Площадные и линейные

знаки обычно масштабные. Пример площадного знака — природные зоны. И это понятно, ведь очень важно

показать, какой процент территории приходится на ту или иную природную зону.

Линейными условными знаками, которые передают в масштабе длину и не отражают

ширину объекта, изображают реки. Населённые пункты или горные вершины нанесены

на карту точечными знаками, которые являются внемасштабными.

Перейдём

к вопросу классификации географических карт.

По

обхвату территории различают карты мира, полушарий, материков и их крупных

частей, океанов и морей, государств, областей, районов.

По

содержанию географические карты делятся на два вида: общегеографические и

тематические. Общегеографические карты изображают рельеф территорий, климат,

политическое деление, растительно-почвенный покров.

Тематические

карты показывают динамику и взаимосвязи населения, экономики, природных

явлений. Среди них различают физико-географические карты (геологические,

климатические, почвенные) и социально-экономические карты (политические,

политико-административные, карты населения, экономические и др.)

По

назначению выделяют карты многоцелевого назначения (топографические карты),

научно-справочные, учебные, туристические, навигационные, военные и другие.

Разные

карты объединяют в атласы.

Разрабатывая

ту или иную географическую карту, невозможно на ней отобразить все объекты.

Поэтому на картах изображают только главные, самые важные объекты, то есть

проводят генерализацию.

Давайте

разберёмся, что же такое план местности.

План

местности — чертёж небольшого (порядка 0,5 км) участка местности в крупном

масштабе с помощью условных знаков. Он напоминает вид сверху и похож на

аэрофотоснимок, но объекты местности показаны условными знаками и

сопровождаются надписями. Рельеф на планах изображается горизонталями. Это

линии на плане или карте, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой

высотой.

Обратите

внимание: если склон крутой, горизонтали на плане будут расположены близко друг

к другу, если же пологий — далеко. Маленькие чёрточки, проведённые перпендикулярно

к горизонталям (бергштрихи), показывают, в каком направлении склон понижается.

Из-за

небольших размеров изображаемой территории на плане нет необходимости учитывать

кривизну земной поверхности. Чем меньше территории, тем меньше искажения,

поэтому их можно не учитывать и, следовательно, не отображать.

Чтобы

работать с планом местности, нужно уметь его читать, т. е. знать, что

обозначают условные знаки. Их много, и они похожи на сами объекты. Выделяют

площадные, внемасштабные и линейные условные знаки.

Площадные

условные знаки отображают объекты местности, которые занимают определённую

площадь. Например, лес, фруктовый сад, пашня.

Внемасштабные

условные знаки – это знаки, которые отображают одиночный объект местности,

который на плане нельзя отобразить в масштабе. Например, отдельно стоящее

озеро, родник, овраг.

Линейные

условные знаки отображают те объекты местности, которые имеют вид линий.

Например, дорога, река, просека. Для простоты вид условных знаков схож с теми

объектами, которые они отображают, к тому же каждому условному знаку

соответствует определённый цвет. Например, лес отображают зелёным цветом, а

водоёмы и реки – голубым.

Обратите

внимание на то, что все условные знаки на плане местности изображаются равными

по размерам, высоте, форме и цвету.

На

плане объекты местности невозможно показать в натуральную величину, так как они

попросту не вместятся на лист бумаги.

При

составлении плана местности обязательно используется масштаб. В этом, а также в

использовании условных обозначений заключается сходство плана и географической

карты. План так же, как и карта, сориентирован по сторонам горизонта. Однако

стороны горизонта на карте и плане обозначаются по-разному: на карте для этой

цели служит сеть параллелей и меридианов, а на плане направление сторон

горизонта указывают стрелкой. Если на географической карте северное направление

всегда вверху листа, то расположение изображения участка местности на плане

может быть произвольным (т. е. северное направление не привязано к верху

плана). Масштаб плана и карты всегда различается. На плане изображают небольшие

по площади территории, поэтому его масштаб всегда крупный, что позволяет более

точно, в мелких деталях, изобразить местность. Из этой особенности плана

вытекает различие в наборе условных знаков на плане и карте.

Те

объекты, которые с помощью условных знаков изображают на плане местности

(здание, дерево, колодец, камень), не могут быть изображены на карте в силу

своих размеров и обозначаются на ней уже другими условными знаками. Например,

река на карте —

линейный знак (голубая линия), на плане участок реки изображён площадным знаком

(учитывается здесь и длина реки, и её ширина).

Причины

всех указанных отличий в том, что карта и план, выполняя одну и ту же функцию,

служат разным целям. Назначение плана местности — отобразить точное

взаиморасположение всех объектов в пределах территории.

Важно

уметь пользоваться планом местности. Так, например, находясь в незнакомом

городе, но имея его план, можно найти нужную вам улицу или дом, магазин, музей

и сквер. Строители, пользуясь планом местности, решают, где лучше проложить

новую дорогу, построить новые дома, а где этого делать не нужно.

Подведём

итоги урока.

План

и карта – это пособия для изучения географии, второй учебник. Они имеют огромное

значение для жизни человека. Только умея «читать» план и карту, можно получить

глубокие и прочные знания по географии, которыми вы сможете воспользоваться в

любой жизненной ситуации.

Основные

различия плана местности и географической карты мы представим в виде таблицы.

Из неё вы видите, что:

План

— точнее карты.

При

составлении плана используют более крупный масштаб.

План

охватывает меньшие по площади территории.

На плане, в отличие от карты, не учитывается

кривизна земной поверхности.

На плане направление сторон горизонта указывают

стрелкой, на карте они обозначены градусной сетью.

На

плане и карте используются разные системы условных обозначений.

Видеоурок 1: Географическая карта. Глобус

Видеоурок 2: Градусная сетка

Лекция: Географические модели. Географическая карта, план местности. Их основные параметры и элементы

Поверхность Земли невозможно изобразить на бумаге, из-за её больших размеров, поэтому её изображают в виде моделей.

К моделям Земли или поверхности относят:

-

глобус,

-

карту,

-

план местности.

Наиболее точно изображена поверхность планеты на глобусе:

-

во-первых, глобус повторяет форму Земли;

-

во-вторых, искажения на глобусе меньше, чем при переносе поверхности на карту (переносим круглую поверхность на плоскую);

-

в-третьих, глобус дает представление о положении нашей планеты в космическом пространстве (угол наклона, траекторию вращения).

С помощью картографической проекции земная поверхность изображается на глобусе, карте или плане. Карта и план местности изображаются на плоской поверхности, но они отличаются друг от друга. На карте изображаются крупные участки Земли, а на плане небольшие (несколько километров). Карты и планы отличаются масштабом.

Чтобы изобразить поверхность земли на карте используется градусная сетка: это параллели и меридианы, расположенные перпендикулярно друг к другу.

Параллели расположены горизонтально (параллельно экватору), меридианы вертикально протягиваются от северного полюса до южного. Для удобства определили нулевой меридиан (Гринвичский) от которого идут меридианы на расстоянии 10° друг от друга, т.е. нулевой меридиан является началом полушарий, который протягивается до 180°( меридиан 180° является границей полушарий). На восток считается восточная долгота, на запад – западная. Параллели также идут на расстоянии 10°. Для удобства экватор выбран нулевой параллелью. К северу отсчитывается северная широта, к югу – южная. С помощью градусной сетки можно наносить объекты на карту, а также находить их месторасположения, то есть координаты. Для определения координат необходимо знать долготу и широту местности.

- По масштабу

- По содержанию

- По охвату территории

1. Карты по масштабу делятся на:

-

крупномасштабные,

-

среднемасштабные,

-

мелкомасштабные.

Масштаб – соотношение реального размера территории к его изображению на поверхности.

Масштаб бывает численный, линейный (используется при измерении расстояния от точки А до точки В) и именованный.

Чем мельче масштаб карты, тем большую территорию на ней можно изобразить. Карты полушарий, материков и океанов, карты государств это мелкомасштабные карты. Среднемасштабные карты в пределах от 1:200000 до 1:1000000. И крупномасштабные (топографические) карты (1:10 000, 1:25 000 и 1: 50 000).

2. По содержанию карты бывают:

-

общегеографические

-

тематические

Среди тематических карт есть тектонические, климатические, карта «народы мира», а «Физическая карта полушарий» — это общегеографическая карта. Тематические в свою очередь подразделяются на физико-географические и социально-экономические. Соответственно на первых изображены природные явления, на вторых экономические. К примеру, «Карта господствующих ветров» относится к тематической физико-географической карте. Карта «Население мира» относится к тематической социально-экономической.

3. По охвату территории:

-

карта полушарий,

-

материков и океанов,

-

крупных регионов, государств, экономических районов.

Карты также бывают комплексные, синтетические и аналитические. Комплексные карты несут множество информации об изображенной местности. На синтетических картах показано целостное изображение, но не дается представления об отдельных объектах местности. На климатической карте изображены типы климатов, но мы не узнаем из этой карты ни температуры, ни господствующих ветров. Аналитические карты дают представление об одной характеристике территории, например, о распаханности земель.

Для того чтобы уметь читать карту и находить на ней информацию, надо знать

условные обозначения

и уметь их правильно читать. Все карты изображены с помощью условных знаков. Для каждой карты характерны свой набор знаков. На карте полезных ископаемых, изображен рельеф с помощью изолиний и цветовой окраски. По цветовой окраске мы определяем вид рельефа, изолинии (линии соединяющие точки с одинаковой высотой) дают более точную информацию о высоте поверхности над уровнем или ниже уровня моря. Месторождения полезных ископаемых обозначаются специальными значками.

Условные обозначения можно разделить на:

-

цветовые

-

графические

-

точечные

-

цифровые

-

буквенные

-

знаковые

Цветовые обозначения — это сплошная и частичная цветовая заливка одного или нескольких цветов.

Графическими условными знаками изображают границы, ареалы, автодороги, направления ветра, течений.

Знаковые – обозначают полезные ископаемые, растительный и животный мир.

Точечные обозначения применяются для обозначения плотности населения, городов.

Цифровыми знаками могут обозначать высоту гор, глубину впадин, года, температуру и т.д.

Буквенными знаками изображают название городов, рек, озер, стран и т.д.

ЕГЭ-2018. География. Сдаем без проблем!

В книге содержатся материалы для успешной сдачи ЕГЭ по географии: краткие теоретические сведения по всем темам, задания разных типов и уровней сложности, методические комментарии, ответы и критерии оценивания. Учащимся не придется искать дополнительную информацию в интернете и покупать другие пособия. В данной книге они найдут все необходимое для самостоятельной и эффективной подготовки к экзамену. Издание содержит теоретические сведения по географии по всем темам, проверяемым на ЕГЭ, а также задания для самоконтроля. В конце пособия приведены ответы и комментарии. Издание окажет неоценимую помощь учащимся при подготовке к ЕГЭ по географии, а также может быть использовано учителями при организации учебного процесса.

Купить

Задание 32

(«Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли»). max 2 балла!

Тип 1. Определите, в каком из обозначенных буквами на карте Северного полушария пунктов, 20 декабря солнце раньше (по времени Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите.

Задание 32 – одно из самых сложных в ЕГЭ по географии. По статистике, его решают менее 30% сдававших экзамен. В то же время, оно не так трудно, как кажется на первый взгляд, если точно придерживаться алгоритма его решения.

В первом из типов задания 32 необходимо найти точку, в которой солнце раньше (или позже) всего поднимется над горизонтом. Это зависит от двух факторов:

1. Долготы точки. Солнце встаёт на востоке, следовательно, чем восточнее расположена точка, тем раньше солнце будет подниматься в ней над горизонтом.

2. Широты точки. Здесь важно время года.

Летом северного полушария (с 21 марта по 23 сентября) продолжительность дня будет возрастать от Южного полюса к Северному, следовательно, чем дальше на север будет расположена точка, тем раньше там будет всходить солнце.

Зимой же всё меняется с точностью до наоборот. Продолжительность дня будет возрастать при движении на юг, следовательно, чем южнее расположена точка, тем раньше там будет всходить солнце.

В приведённом задании точки А и В расположены восточнее точки С, следовательно, в точке С солнце взойдёт позже. Так как точки А и В лежат на одном меридиане, то время восхода солнца будет зависеть от продолжительности светового дня в них. 20 декабря день будет длиннее в точке В, т.к. она лежит южнее точки А.

Следовательно, солнце раньше поднимется над горизонтом в точке B.

Алгоритм 1

(при поиске точки, где солнце взойдёт раньше всего):

- Выбираем точку(и), лежащую(ие) восточнее всего.

- Если на одном меридиане располагаются две точки, то выбираем ту, в которой продолжительность дня в данное время года больше.

Эмпирическая подсказка: примерно в 85% случаев искомая точка располагается «в вершине» угла, образуемого тремя точками. Т.е. на одной параллели с одной из точек и на одном из меридианов с другой.

Тип 2. Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны в таблице, 18 марта Солнце будет находиться выше всего над горизонтом в 15 часов по солнечному времени гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.

|

точка |

географические координаты |

|

|

широта |

долгота |

|

|

А |

30° ю.ш. |

40° з.д. |

|

Б |

40° ю.ш. |

40° з.д. |

|

В |

30° ю.ш. |

70° з.д. |

Во втором типе задания 32 требуется найти точку, в которой солнце расположено выше всего над горизонтом. Что характерно, это также зависит от двух факторов:

1. Широты точки. Чем ближе к экватору расположена точка, тем выше в ней стоит солнце над горизонтом*.

2. Долготы точки. Чем ближе к полуденному меридиану находится точка, тем выше в ней стоит солнце над горизонтом.

Таким образом, основная сложность при выполнении этого типа задания связана с нахождением полуденного меридиана – меридиана, на котором в данный момент времени полдень. Т.к. окружность Земли составляет 360°, а в сутках 24 часа, то за один час Земля поворачивается на 360 : 24 = 15°. Следовательно, чтобы найти полуденный меридиан, нужно разницу во времени нулевого и полуденного меридиана умножить на 15°.

В приведённом задании на Гринвиче 15 часов, следовательно, разница со временем полуденного меридиана составляет 3 часа (15 – 12), а градусная мера последнего составит (15 – 12) · 15° = 45° з.д. Долгота западная потому, что полуденный меридиан лежит к западу от Гринвича (там уже три часа дня, а солнце движется с востока на запад)**.

Точки А и Б лежат ближе к полуденному меридиану, чем точка В. При этом точка А расположена ближе к экватору, следовательно, именно там солнце и будет располагаться выше всего над горизонтом.

Алгоритм 2

(при поиске точки, в которой солнце стоит выше всего над горизонтом):

- Находим точку(и), расположенную(ые) ближе всего к полуденному меридиану. Долготу полуденного меридиана рассчитываем по формуле λ = (t – 12) · 15°, где λ – долгота, t – время гринвичского меридиана. Если число отрицательное, то долгота восточная.

- Если на одном меридиане располагаются две точки, то выбираем ту, которая расположена ближе к экватору.

Эмпирическая подсказка: если вы лучше воспринимаете информацию в графическом виде, нежели чем в табличном, то нарисуйте схематически на черновике две параллели и два меридиана и расположите на их пересечениях указанные точки.

* Из этого правила есть исключения, когда точка расположена между тропиками, но такие точки практически не попадаются в заданиях ЕГЭ.

** А ёщё можно посмотреть на долготу данных точек – в 90% случаев полушария совпадают.

Тип 3. Определите географические координаты пункта, расположенного в США, если известно, что 23 сентября в 17 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и солнце находится на высоте 53° над горизонтом. Ход ваших рассуждений запишите.

Этот тип задания 32 требует исключительно математических расчётов.

Для нахождения широты точки воспользуемся известной нам высотой солнца над горизонтом (он же – угол падения солнечных лучей) в полдень. В дни равноденствий* солнечные лучи падают отвесно (под 90°) на экваторе, т.е. на 0° широты. А на полюсах (90° широты) солнце находится точно на горизонте, т.е. угол падения лучей равен 0°.

Следовательно, между географической широтой и углом падения солнечных лучей наблюдается обратная зависимость, которую можно выразить формулой φ = 90°– α, где φ – широта точки, α – угол падения солнечных лучей в полдень в дни равноденствия.

Чтобы найти долготу точки, нам потребуется выполнить вычисления, аналогичные таковым для типа 2, т.е. найти полуденный меридиан, градусная мера которого и будет долготой искомой точки, по формуле λ = (t – 12) · 15°, где λ – долгота точки, t – время гринвичского меридиана.

В данном задании широта составит φ = 90° – 53° = 37° с.ш. Широта северная только потому, что точка, как мы помним, расположена на территории США.

Долгота точки будет равна λ = (17 – 12) · 15° = 75° з.д., долгота западная потому, что время в данной точке отстаёт от Гринвича.

Алгоритм 3

(при поиске координат точки, для которой известна высота полуденного солнца и разница во времени с Гринвичем):

- Находим широту точки, используя формулу φ = 90° – α, где φ – широта точки, α – угол падения солнечных лучей в полдень в дни равноденствия.

- Находим долготу точки по формуле λ = (t – 12) · 15°, где λ – долгота точки, t – время гринвичского меридиана. Если число отрицательное, то долгота восточная.

- Записываем полученные координаты с указанием значения широты и долготы.

* В этом типе заданий дело происходит либо 23 сентября, либо 21 марта, т.е. в дни равноденствий.

ЕГЭ-2018. География. Тематические тренировочные задания

Пособие содержит задания, максимально приближенные к реальным, используемым на ЕГЭ, но распределенные по темам в порядке их изучения в 10-11-х классах старшей школы. Работая с книгой, можно последовательно отработать каждую тему, устранить пробелы в знаниях, а также систематизировать изучаемый материал. В конце пособия приводятся тренировочные варианты, благодаря которым можно ознакомиться со структурой экзаменационного теста, выполнить его на время и сразу же проверить ответы. Такая структура книги поможет эффективнее подготовиться к ЕГЭ. Это издание адресовано учащимся старших классов для подготовки к ЕГЭ по географии. Тренировочные задания позволят систематически, при прохождении каждой темы, готовиться к экзамену.

Купить