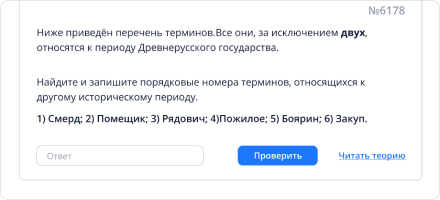

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 309 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Установите соответствие между характеристикой иммунитета и его видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) врождённый, формируется уже у плода

Б) обеспечивается кожей, клетками слизистых оболочек

В) обеспечивается антителами, выделяемыми лимфоцитами

Г) направлен против любых чужеродных веществ

Д) направлен на определённый антиген

Е) при повторной встрече с антигеном иммунитет усиливается

ВИД ИММУНИТЕТА

1) специфический

2) неспецифический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. В 1908 г. И. П. Павлов открыл явление фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета.

2. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекциям и чужеродным веществам – антигенам.

3. Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4. Специфический иммунитет – это реакция организма на действие неизвестных чужеродных агентов.

5. Неспецифический иммунитет обеспечивает защиту от знакомых организму антигенов.

6. Иммунитет может осуществляться как специальными клетками – фагоцитами, так и антителами – белковыми молекулами, содержащимися в лимфоцитах крови, её плазме и тканевой жидкости.

7. Открытие клеточного иммунитета побудило учёных к исследованиям в области гуморального иммунитета.

Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их и объясните свои исправления.

1) В 1883 г. И. П. Павлов сообщил об открытом им явлении фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета.

2) Иммунитет — это невосприимчивость организма к инфекциям и чужеродным веществам — антителам.

3) Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4) Специфический иммунитет — это реакция организма на действие неизвестных чужеродных агентов.

5) Неспецифический иммунитет обеспечивает организму защиту только от известных организму антигенов.

Пассивный иммунитет формируется у человека при

1) использовании антибиотиков

2) наличии в плазме белка фибриногена

3) введении лечебных сывороток

4) избытке витаминов группы С

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2015 по биологии

После введения сыворотки возникает иммунитет

1) искусственный активный

2) искусственный пассивный

4) естественный пассивный

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Защита организма от патогенов обеспечивается за счёт двух взаимодополняющих механизмов — клеточного и гуморального иммунитета. (2)Клеточный иммунитет обеспечивают фагоциты — клетки, способные уничтожать патогены и поражённые клетки своего организма. (3)Гуморальный иммунитет обеспечивается антигенами — белками, способными связываться с бактериями, вирусами, токсинами и нейтрализовать их. (4)При введении вакцины вырабатывается естественный пассивный иммунитет, организм сам вырабатывает антитела против введённого антигена. (5)При введении лечебной сыворотки в кровь пациента вводят готовые антитела. (6)Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунные клетки, в результате чего возникает аутоиммунное заболевание, из-за которого иммунные клетки атакуют ткани своего организма.

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Иммунитет человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

Иммунитет человека

(1)Организм человека имеет три уровня защиты от патогенов, способных в него проникнуть. (2)Первый уровень защиты — слизистые оболочки и кожа, служащие физическим барьером на пути патогена. (3)Если же патоген всё-таки проник в организм, то он определяется как чужеродный специальными клетками крови — эритроцитами, и уничтожается. (4)При этом запускается специфический иммунный ответ, заключающийся в выработке антител. (5)Антитела специфически связываются с антигеном, показывая другим иммунным клеткам, что надо уничтожить этот патоген. (6)Для искусственного формирования специфического иммунитета человеку вводят лечебную сыворотку. (7)При этом возникает иммунный ответ, который сохраняется всю жизнь.

Раздел: Человек

Проанализируйте гистограмму, в которой представлены результаты анализа количества макрофагов (%) с нормальной морфологией в костном мозге.

Использовалась линия мышей, склонных к лейкемии (опыт) и контрольная линия. Анализировался костный мозг из трёх различных костей.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.

1) Во всех группах мыши имеют ослабленный иммунитет.

2) Количество макрофагов в группе 3 максимально.

3) Только в группе 3 количество макрофагов достаточно для функционирования иммунитета.

4) В норме количество макрофагов выше, чем в случае склонности к лейкемии.

5) При лейкемии количество макрофагов в крови снижается.

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

Установите соответствие между характеристиками и видами иммунитета: для этого к каждому элементу левого столбца подберите соответствующий элемент из правого столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) вырабатывается при передаче антител от

матери к ребёнку

Б) появляется после введения в организм

ослабленных, убитых возбудителей

заболевания или их токсинов

В) образуется после перенесённого

инфекционного заболевания

Г) вырабатывается после введения в кровь

готовых антител

Д) появляется при действии лечебной

сыворотки

Е) является видоспецифическим иммуни-

тетом

ВИД ИММУНИТЕТА

1) естественный

2) искусственный

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Раздел: Человек

В 1881 году Л. Пастер провел следующий эксперимент. Он ввел 25 овцам ослабленную форму возбудителя сибирской язвы, и все животные выжили. Спустя несколько недель вирулентный штамм бактерий сибирской язвы был введен двум группам животных: 25 ранее иммунизированным овцам и 25 неиммунизированным. Через три дня из первой группы животных от сибирской язвы погибла только одна овца, из второй группы погибли все животные. Объясните результаты эксперимента. Действие какого препарата Л. Пастер проверял в данном эксперименте? Какой иммунитет развивался у животных при введении этого препарата? Почему животные из первой группы преимущественно выживали? С чем связана гибель животных из второй группы? Какой параметр в данном эксперименте задавался самим экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)?

Источник/автор: Ольга Саблина

Учёные решили исследовать, защищает ли двухкомпонентная вакцина «Спутник V»» от заражения вирусом SARS-CoV-2. Испытуемых разделили случайным образом на две группы, первой вводили вакцину, а второй – плацебо, при этом сами испытуемые не знали, в какой из групп они находятся. Далее учёные регистрировали данные о случаях заражения в обеих группах в течение нескольких месяцев, начиная с момента формирования иммунного ответа, и обнаружили, что среди вакцинированных доля заразившихся составляет 0,027%, а среди невакцинированных — 1,1%. Какой параметр задавался исследователями, а какой менялся в зависимости от него? Чем могут быть представлены разные вакцины от вирусов? Какие виды иммунитета формируются у вакцинированных и у переболевших? Каким образом работает иммунитет против вирусов?

Установите соответствие между способом приобретения иммунитета и его видом.

ВИД ИММУНИТЕТА

1) естественный

2) искусственный

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ

А) передается по наследству, врожденный

Б) возникает под действием вакцины

В) приобретается при введении в организм лечебной сыворотки

Г) формируется после перенесенного заболевания

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Дифтерийные палочки Corynebacterium diphtheriae опасны тем, что выделяют токсин, который может приводить к гибели зараженных животных. В 1890 году Э. Беринг провел следующий эксперимент. В организм лошадей вводили небольшую дозу дифтерийного токсина. Животные выживали, и в их крови обнаруживалось вещество (названное Берингом антитоксином), способное нейтрализовать действие токсина. Объясните результаты эксперимента. Почему лошади не погибали при введении токсина? Какое вещество в крови лошадей представляет собой антитоксин, открытый Берингом? Какой параметр в данном эксперименте задавался самим экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)? На основе крови иммунизированных лошадей Э.Беринг создал препарат, который мог вылечить детей, зараженных дифтерией. Как подобный препарат называется сейчас? Какой тип иммунитета развивается у детей при его введении?

Источник/автор: Ольга Саблина

Найдите три ошибки в приведенном тексте «Лечебные сыворотки». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Кровь, лишенную форменных элементов, называют сывороткой. (2) Лечебные сыворотки содержат готовые антитела. (3) Лечебные сыворотки, как и вакцины, готовят в промышленных масштабах. (4) Такие сыворотки используют не только для предупреждения, но и для лечения инфекционных заболеваний. (5) Антитела лечебных сывороток, в отличие от антител, образовавшихся после вакцинации в организме человека, являются липидами. (6) При введении лечебных сывороток в организм человека у него формируется активный искусственный иммунитет. (7) Введение лечебной сыворотки помогает человеку справиться с такими заболеваниями, как дифтерия и столбняк.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь вводят:

1) ослабленных возбудителей болезни

4) эритроциты и тромбоциты

Введение в кровь сыворотки, содержащей антитела против возбудителей определённого заболевания, приводит к формированию иммунитета

1) активного искусственного

2) пассивного искусственного

3) естественного врожденного

4) естественного приобретённого

Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь вводят:

1) ослабленных возбудителей болезни

4) эритроциты и тромбоциты

Пассивный искусственный иммунитет возникает у человека, если ему в кровь вводят

1) ослабленных возбудителей болезни

4) вещества, вырабатываемые возбудителями

Клеточную теорию иммунитета создал

Какой иммунитет вырабатывается при введении вакцины?

Всего: 309 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Егэ иммунитет задания

1. Почему новорожденные меньше болеют, если сразу же после рождения получили молоко матери?

В материнском молоке содержатся антитела, которые способствуют уничтожению возбудителей болезней.

2. Почему некоторыми болезнями человек болеет повторно?

1) Возбудитель мутирует, старые антитела против него не действуют (пример – грипп).

2) С предыдущей болезни прошло много времени (10 лет и более), клетки памяти в организме исчезли.

3. В чем состоит различие вакцины и лечебной сыворотки? Какие виды иммунитета формируются при введении вакцины и сыворотки?

1) вакцина содержит убитых или сильно ослабленных возбудителей болезни, сыворотка – готовые антитела;

2) при введении вакцины формируется активный искусственный иммунитет, сыворотки – пассивный искусственный иммунитет

4. Хорошо известно, что в крови человека есть белки и глюкоза. Почему разовое введение глюкозы непосредственно в кровь неопасно для организма, а введение большинства белков опасно?

1) Глюкоза — это мономер, который находится в крови любого человека и не обладает специфичностью, поэтому введенную глюкозу организм человека не воспринимает как чужеродное вещество.

2) Белки же имеют антигенную структуру и специфичны для каждого организма, поэтому введенный белок организм воспринимает как чужеродное вещество, развивается иммунная реакция.

5. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

6. Медицинский препарат представляет собой белковую фракцию плазмы крови лошадей без фибриногена, иммунизированных столбнячным анатоксином или токсином. Как называется этот препарат, когда и с какой целью его применяют? Ответ поясните.

1) это препарат лечебной сыворотки;

2) лечебную сыворотку применяют для экстренного создания искусственного пассивного иммунитета при попадании в рану споры столбнячной палочки из почвы (для нейтрализации антигенов столбнячной палочки в организме)

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Www. bio-faq. ru

05.04.2020 19:52:20

2020-04-05 19:52:20

Источники:

Https://www. bio-faq. ru/prtwo/prtwo038.html

ЕГЭ–2022, обществознание: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ иммунитет задания

Егэ иммунитет задания

Егэ иммунитет задания

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

Задание 1 № 3576

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют формы государства.

2) президентская республика

3) унитарное государство

5) парламентская республика

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

Федерация и унитарное государство — это формы национально-территориального устройства; президентская республика — форма республиканской власти.

Политический режим это же форма правления.

Это все формы государства. А форма правления — организация государственной власти, характеризующаяся способом образования и правовым положением высших органов власти (монархия и республика).

В пояснении Вы написали: Федерация и унитарное государство — это формы национально-территориального устройства; президентская республика — форма республиканской власти.

Согласно ключу правильными ответами являются 4 и 6.

Тогда к какой форме государства относится вариант 5 — политический режим. Поясните пожалуйста.

Политический режим — одна из форм политической системы общества с характерными для нее целями

Добрый день! А причем тогда в Вашей логической цепочке «политический режим»? Спасибо!

Выучите формы государства! К ним относятся формы правления, формы территориально-государственного устройства и политические режимы.

Задание 1 № 3576

—>

5 парламентская республика.

Soc-ege. sdamgia. ru

02.07.2018 16:21:00

2018-07-02 16:21:00

Источники:

Https://soc-ege. sdamgia. ru/problem? id=3576

ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Егэ иммунитет задания

Егэ иммунитет задания

Егэ иммунитет задания

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

Задание 22 № 50691

Учёные решили исследовать, защищает ли двухкомпонентная вакцина «Спутник V»» от заражения вирусом SARS-CoV-2. Испытуемых разделили случайным образом на две группы, первой вводили вакцину, а второй – плацебо, при этом сами испытуемые не знали, в какой из групп они находятся. Далее учёные регистрировали данные о случаях заражения в обеих группах в течение нескольких месяцев, начиная с момента формирования иммунного ответа, и обнаружили, что среди вакцинированных доля заразившихся составляет 0,027 %, а среди невакцинированных – 1,1 %. Какой параметр задавался исследователями, а какой менялся в зависимости от него? Чем могут быть представлены разные вакцины от вирусов? Какие виды иммунитета формируются у вакцинированных и у переболевших? Каким образом работает иммунитет против вирусов?

1. Независимая переменная — вакцинированность испытуемых, зависимая переменная — вероятность заражения испытуемых.

2. Вакцина — это ослабленная или инактивированная форма вируса или один из его компонентов (белок или иРНК).

3. У вакцинированных формируется искусственный активный иммунитет.

4. У переболевших формируется естественный активный иммунитет.

5. Организм вырабатывает антитела против вируса, антитела связываются с поверхностью вириона и препятствуют проникновению в клетку.

—>

Задание 22 № 50691

У вакцинированных формируется искусственный активный иммунитет.

Bio-ege. sdamgia. ru

08.09.2020 12:49:41

2020-09-08 12:49:41

Источники:

Https://bio-ege. sdamgia. ru/problem? id=50691

Иммунитет

-

Словарь основных терминов

-

Органы иммунной системы

-

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

-

Типы иммунитета:

-

Воспалительный процесс.

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Иммунитет — способность организма распознавать вторжение чужеродного материала и мобилизовать клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого материала.

Фрэнк Бёрнет, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Словарь основных терминов

• Иммунитет – способность организма защищать себя от бактерий, вирусов, чужеродных тел, избавляться от них и благодаря этому сохранять постоянство внутренней среды организма.

• Фагоцитоз – процесс «заглатывания» лейкоцитами микроорганизмов, а также остатков мёртвых клеток и других частиц, например, пыли в лёгких.

• Фагоциты – некоторые лейкоциты, осуществляющие процесс фагоцитоза. Фагоциты способны к амёбоидному движению, благодаря образованию ложноножек.

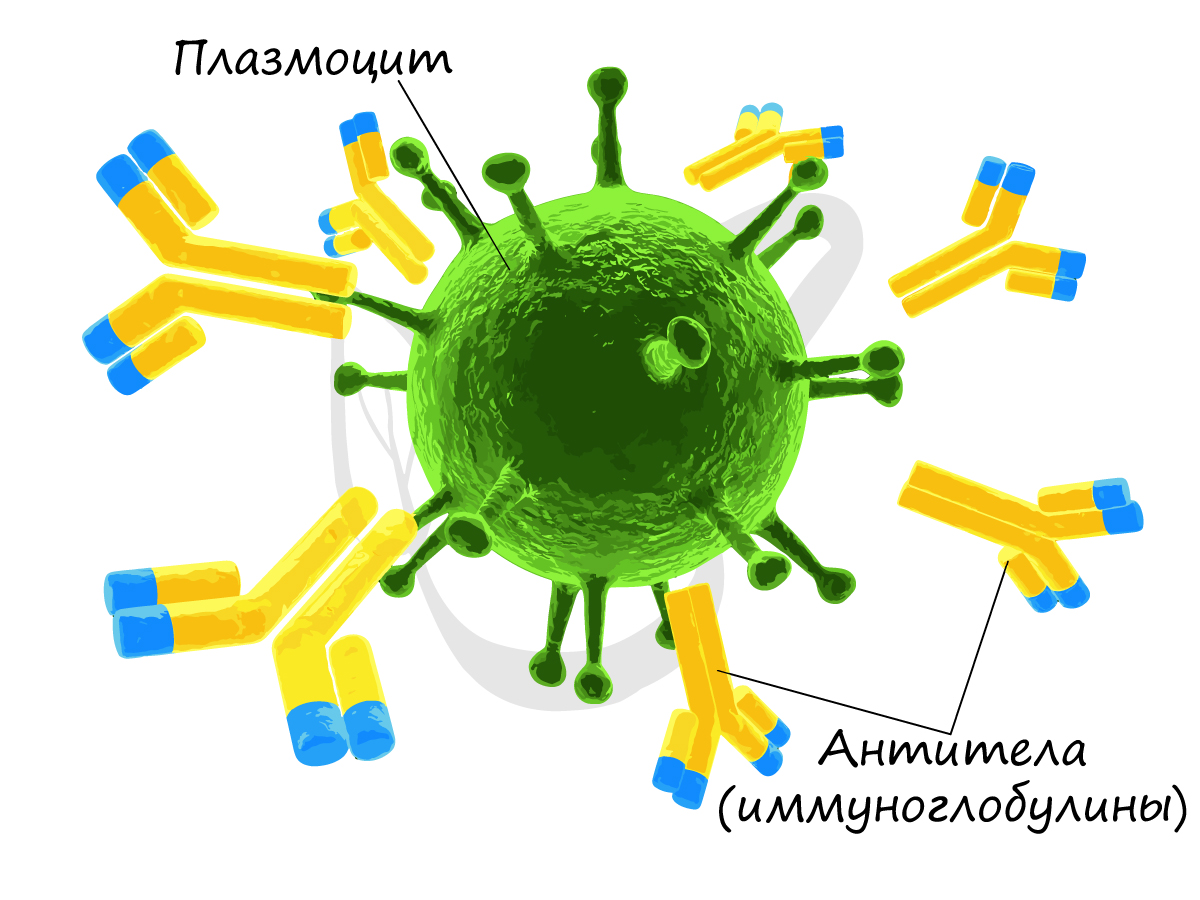

• Антитела – белки, вырабатывающиеся В-лимфоцитами в ответ на присутствие чужеродного вещества – антигена. Антитела строго специфичны. Человеческий организм способен образовать примерно 100 миллионов различных антител, распознающих практически любые чужеродные вещества.

• Антиген – чужеродная молекула, вызывающая образование антител. Антигенами могут быть микробы, вирусы, любые клетки, состав которых отличается от состава собственных клеток организма.

• Антитоксин – специальное защитное вещество. Антитоксины нейтрализуют циркулирующие в крови яды микробов.

• Вакцина – препарат, содержащий убитых или ослабленных возбудителей заболевания, т.е. препарат, содержащий небольшое количество антигенов.

• Лечебная сыворотка – препарат, содержащий готовые антитела. Сыворотка готовится из крови животных, которые раньше специально заражались возбудителем заболевания. Иногда сыворотка готовится из крови человека, переболевшего заболеванием, например гриппом.

• Макрофаги – крупные клетки способные к фагоцитозу, находящиеся в тканях. Выполняют санитарную и защитную функции.

к оглавлению ▴

Органы иммунной системы

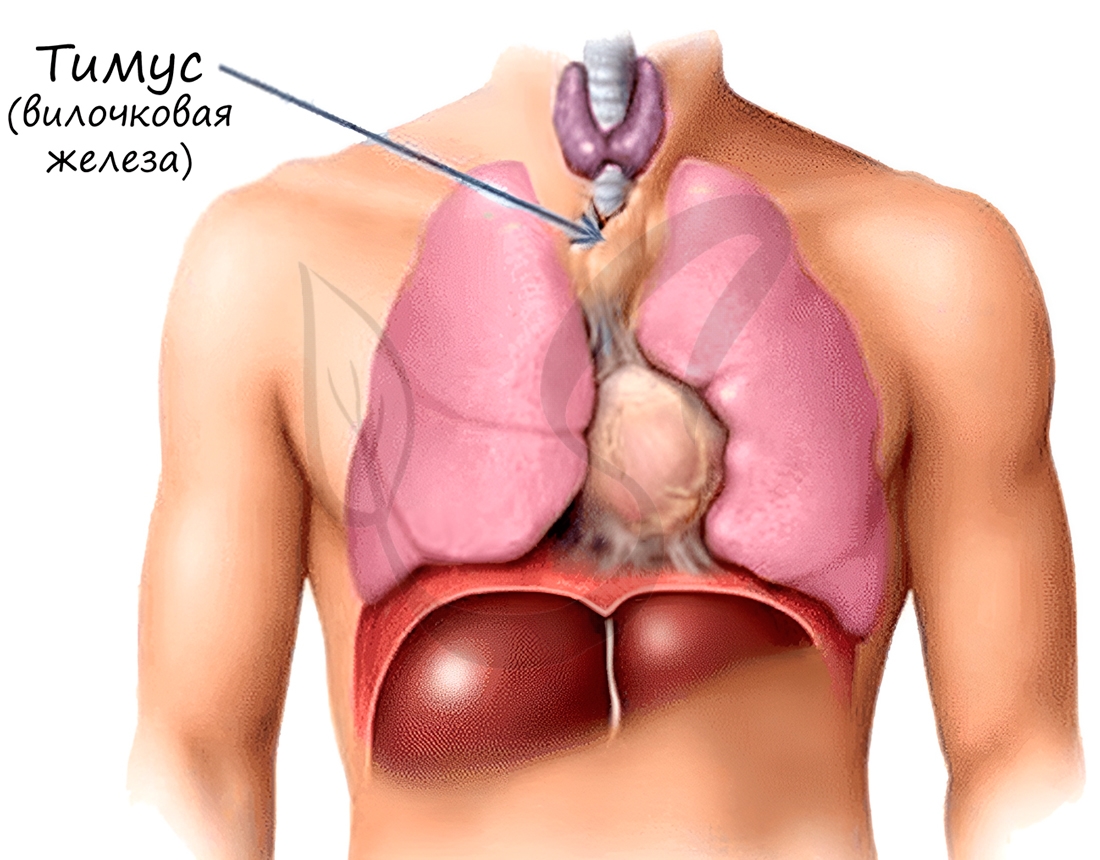

1. Тимус (вилочковая железа) расположена позади грудины. Функционирует только у детей. Играет важную роль в развитии иммунной системы. В тимусе образуются и созревают Т–лимфоциты.

2. Костный мозг содержится в трубчатых костях. В нем образуются клетки крови — эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, макрофаги. Рождающиеся здесь лимфоциты мигрируют в тимус. Дозревая там, они образуют Т-лимфоциты.

3. Лимфоузлы – узлы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Они содержат лимфоциты. Фильтруют лимфу, очищая её от вирусов, бактерий, раковых клеток.

4. Селезёнка – орган, в котором формируются лимфоциты. Является биологическим фильтром — удаляет состарившиеся, повреждённые клетки крови, растворяет и поглощает бактерии и другие чужеродные вещества. Выполняет роль депо крови.

Неспецифическая сопротивляемость обеспечивается:

1. Непроницаемостью здоровой кожи и слизистых оболочек для микроорганизмов;

2. Наличием защитных органов: печени, лимфоузлов, селезёнки;

3. Наличием бактерицидных веществ в жидкостях: в слюне, слезах, крови, лимфе, тканевой жидкости.

4. Выделения потовых и сальных желёз, а также соляная кислота выполняют защиту от микроорганизмов.

Наш организм имеет несколько форм защиты от чужеродных тел и соединений.

Неспецифический иммунитет – самая древняя форма иммунитета, осуществляется лейкоцитами путём фагоцитоза. Специфический иммунитет – это способность организма распознавать вещества, отличные от его клеток и тканей, и уничтожать только эти антигены.

В организме имеются два типа лимфоцитов – Т-клетки и В-клетки.

Т-лимфоциты возникают в костном мозге, проходят этап созревания в тимусе и затем расселяются в лимфатических узлах, селезёнке или в крови, где на их долю приходится 40 – 70 % всех лимфоцитов. Т-лимфоциты способны распознавать антигены.

В-лимфоциты образуются в костном мозге, дозревают в лимфоидной ткани червеобразного отростка, миндалинах. В-лимфоциты, получив информацию об антигене от Т-лимфоцита, начинают стремительно размножаться и синтезируют антитела.

к оглавлению ▴

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

Клеточный иммунитет: Т-лимфоциты распознают микроорганизмы, вирусы, трансплантированные органы и ткани, злокачественные клетки. В реакции участвует вся иммунная клетка, свободные антитела при этом не выделяются.

Гуморальный иммунитет: В-лимфоциты выделяют антитела в плазму крови, тканевую жидкость и лимфу. Одни антитела склеивают микроорганизмы, другие осаждают склеенные частицы, а третьи разрушают, растворяют их.

к оглавлению ▴

Типы иммунитета:

| Естественный | Искусственный | |

| Пассивный | Материнские антитела проникают через плаценту в кровь плода и обеспечивают защиту младенца. В первые дни жизни младенец через молоко получает антитела , которые всасываются в кишечнике без расщепления. | Введение антител обеспечивает немедленную защиту от инфекции.однако такая защита действует недолго, поскольку количество антител постепенно снижается. |

| Активный | Организм сам производит антитела в результате инфекции. Корь, ветрянная оспа, коклюш, свинка обычно оставляют стойкий иммунитет. | Введение вакцин вызывают появление антител в плазме привитого человека. В настоящее время разработаны приёмы создания антител при помощи современных методов биотехнологии. |

к оглавлению ▴

Воспалительный процесс.

При ранении участка тела возникает местная реакция, проявляющаяся в отёке и болезненности. Такое состояние называют воспалением. Воспаление сопровождается следующими признаками:

1. Происходит местное расширение капилляров, в результате чего усиливается приток крови к данному участку. Происходит покраснение и повышение температуры.

2. Вследствие усиления проницаемости капилляров, плазма и лейкоциты выходят в окружающие ткани. Возникает отёк.

3. Лейкоциты направляются к бактериям, происходит фагоцитоз. Если фагоцит поглощает больше микробов, чем он может переварить, то он гибнет. Смесь погибших и живых фагоцитов и бактерий называется гноем.

4. Возникающие признаки приводят к раздражению рецепторов, вызывающее ощущение боли.

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Иммунитет» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.03.2023

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

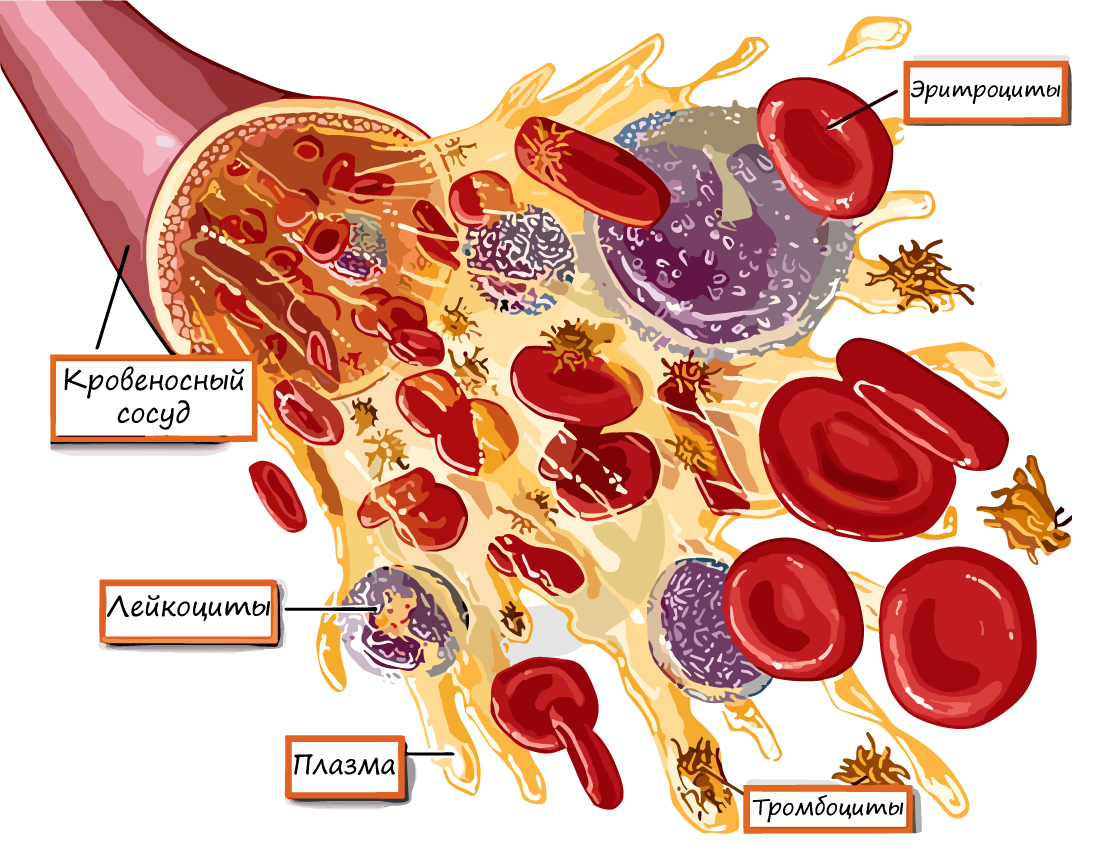

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

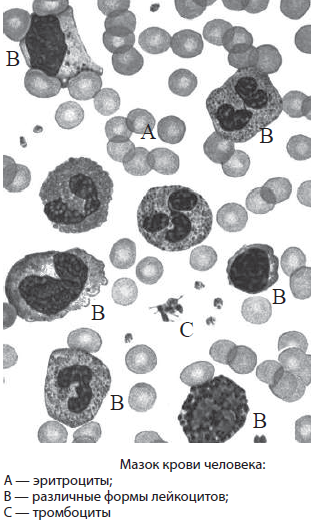

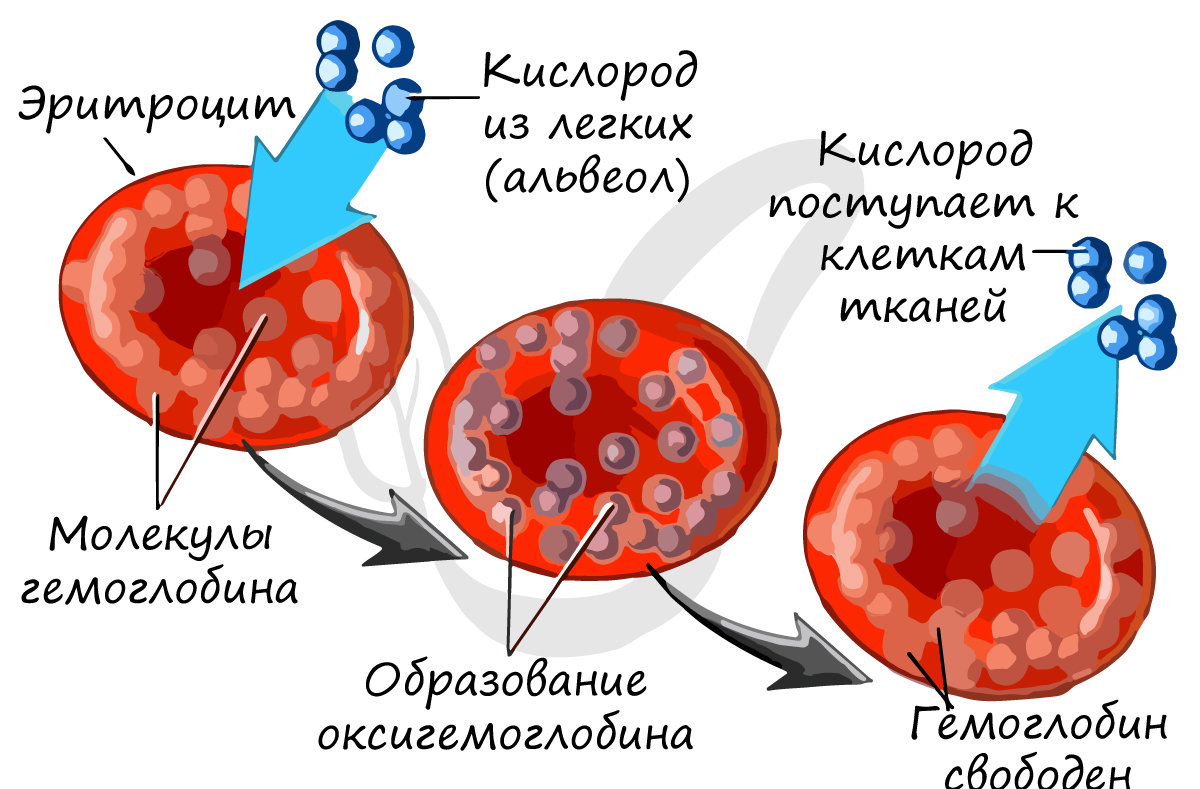

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

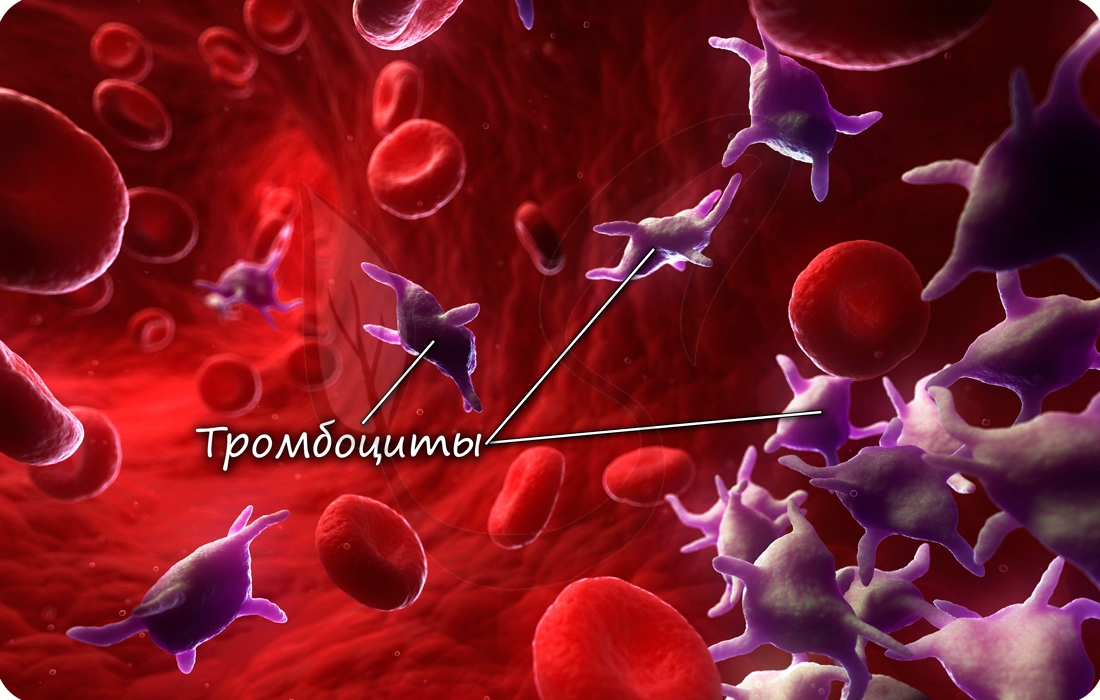

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl—, HPO42-, HCO3—.

Плазма выполняет ряд важных функций:

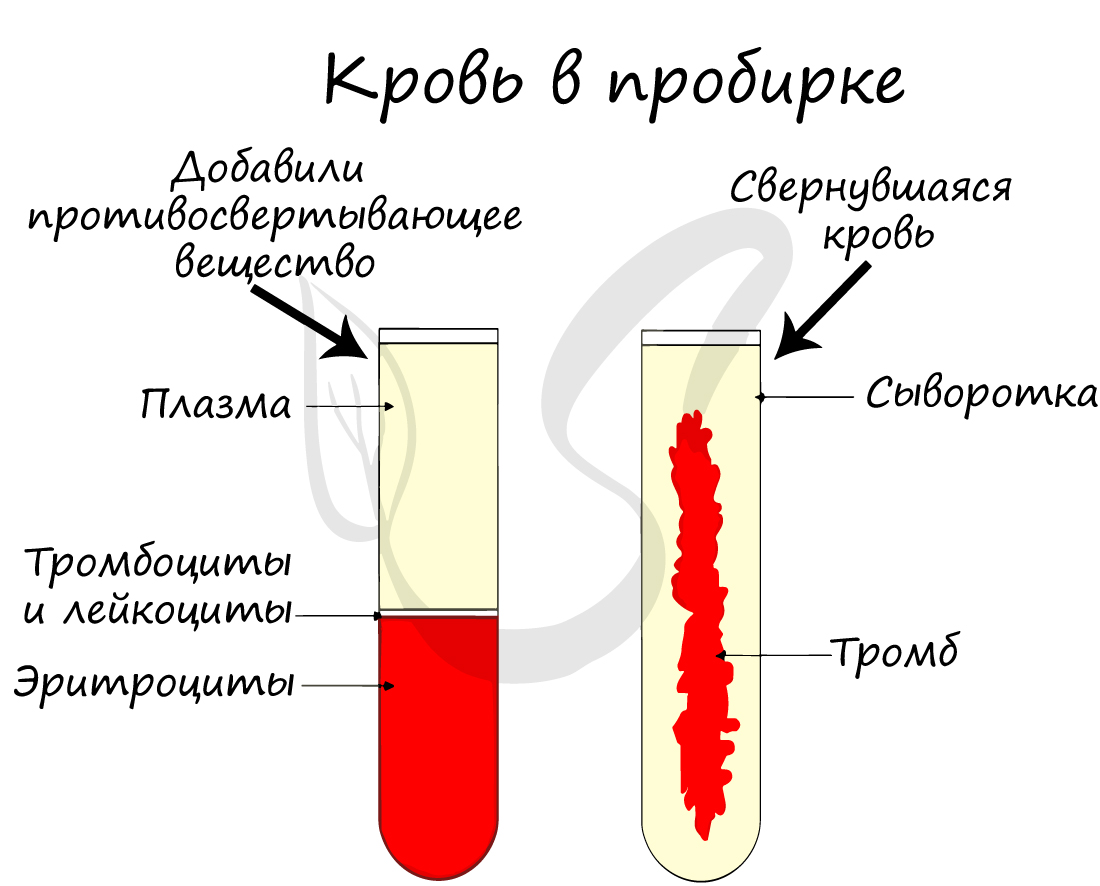

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

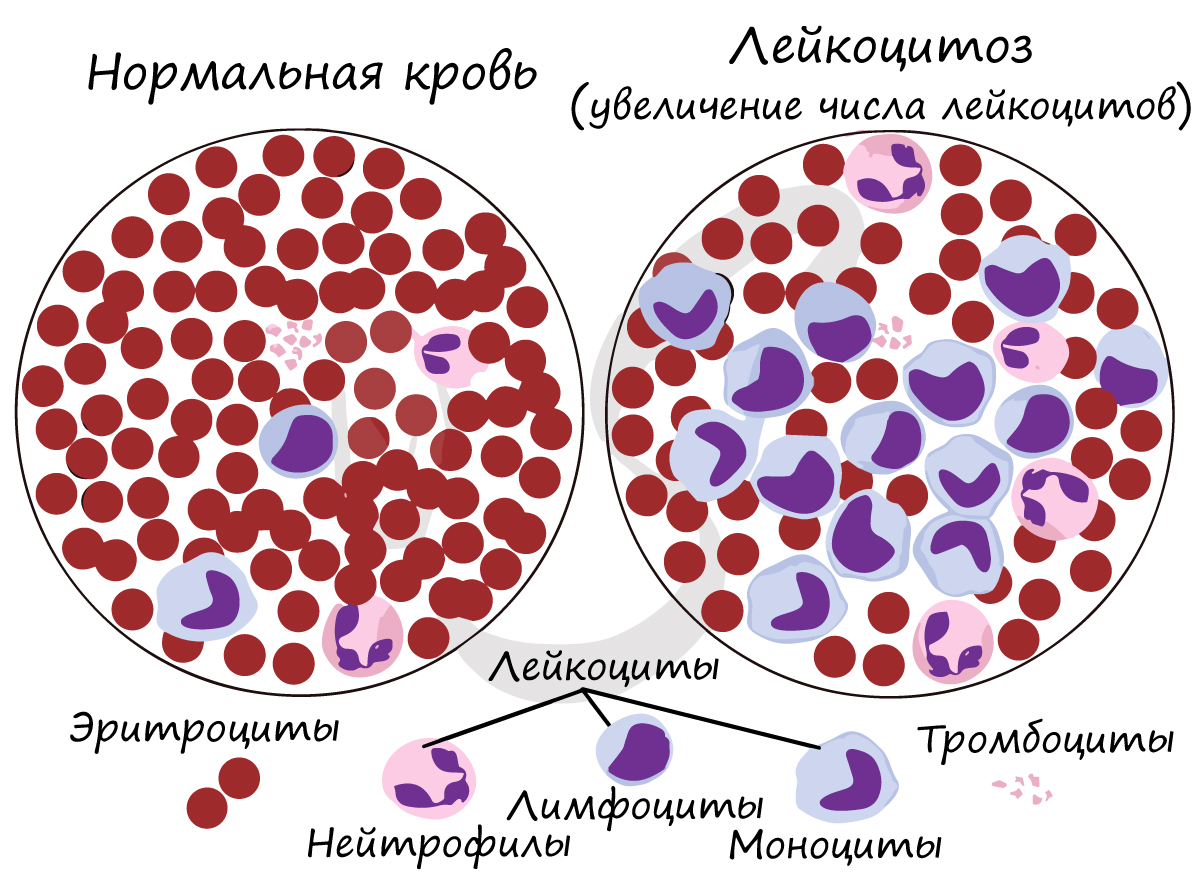

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов

увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

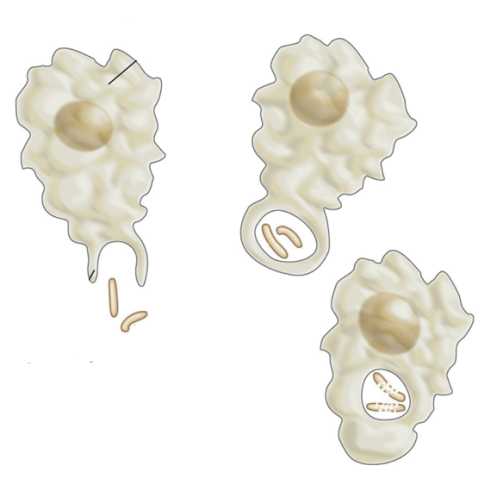

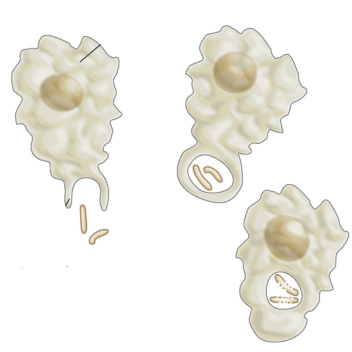

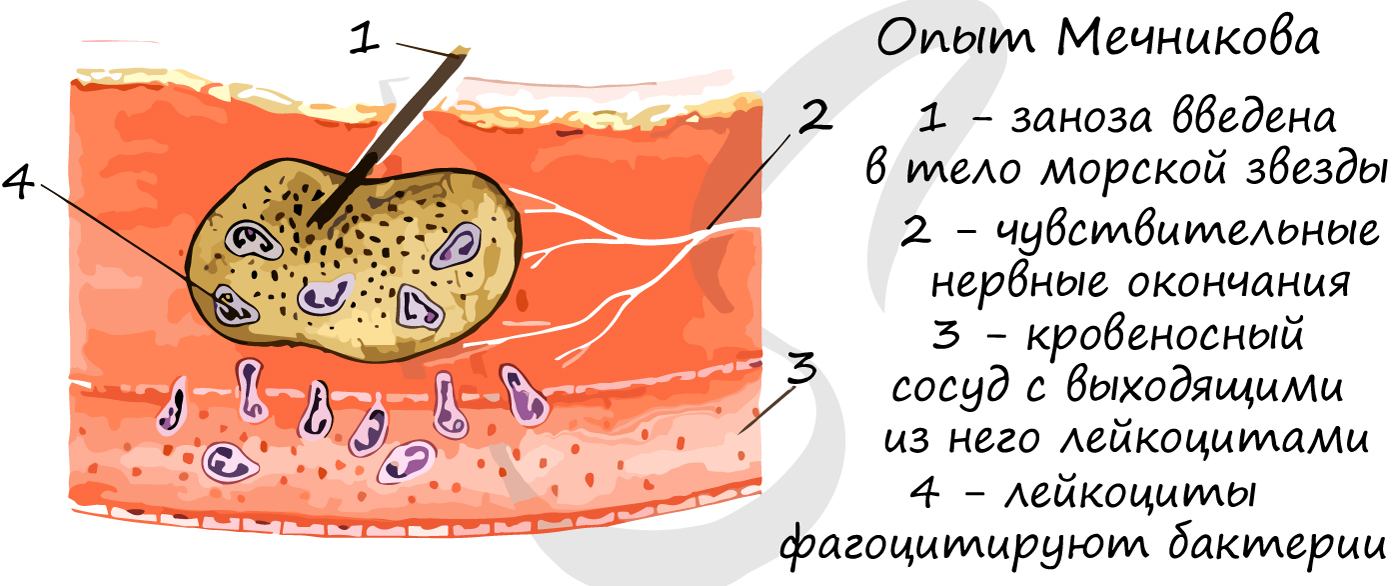

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

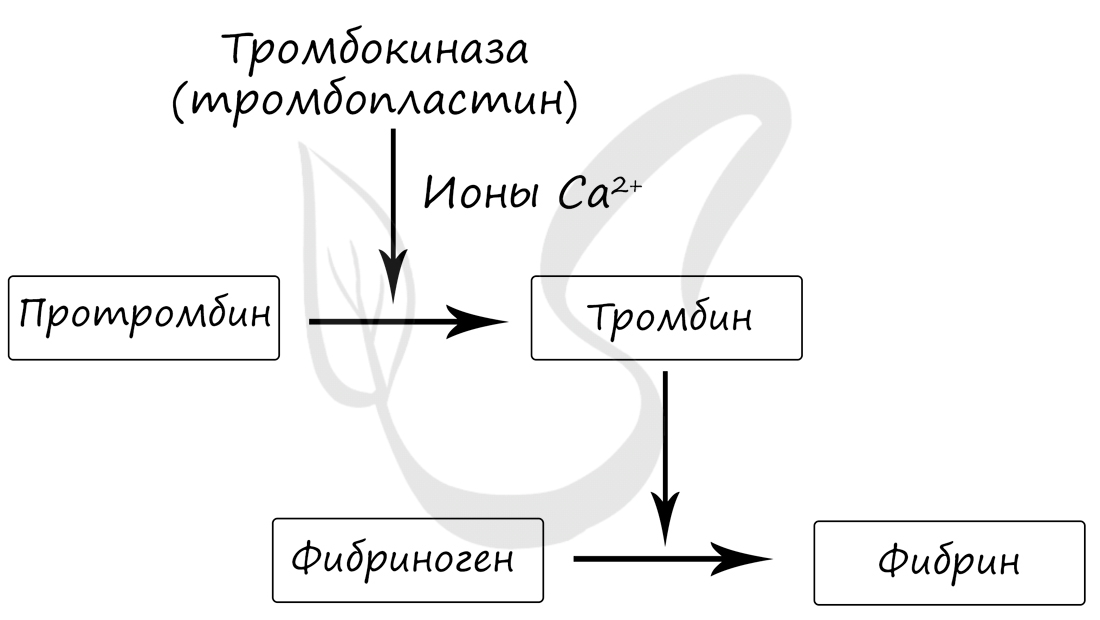

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

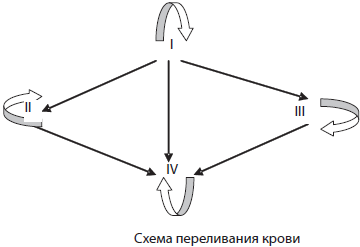

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

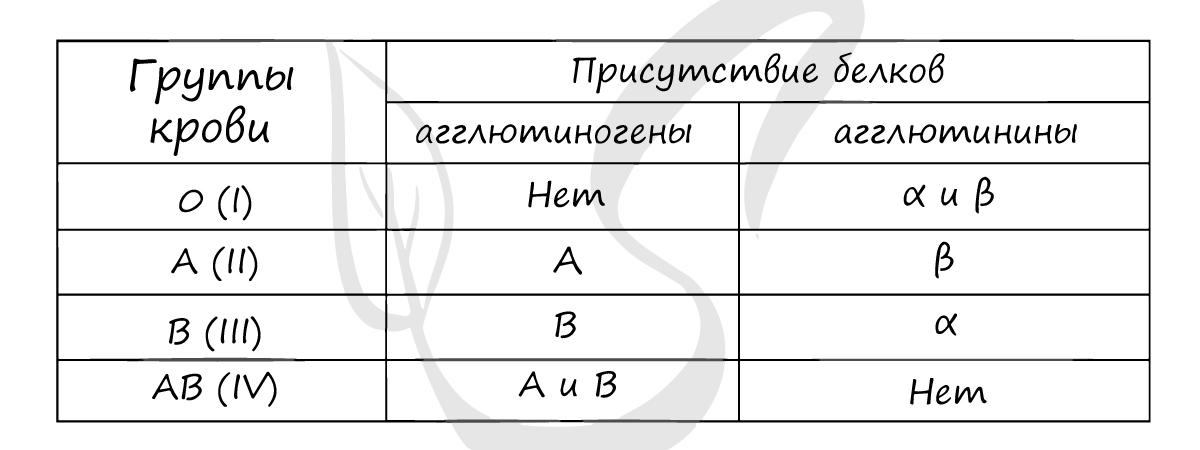

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

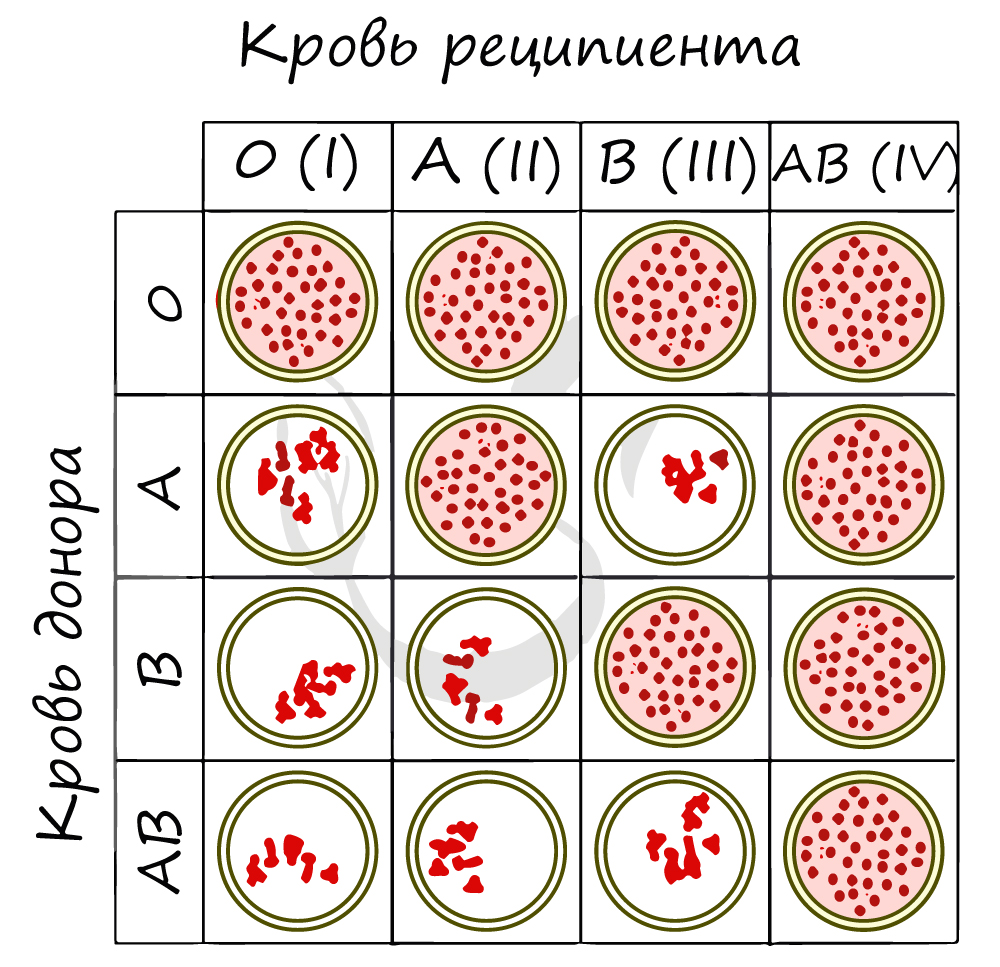

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

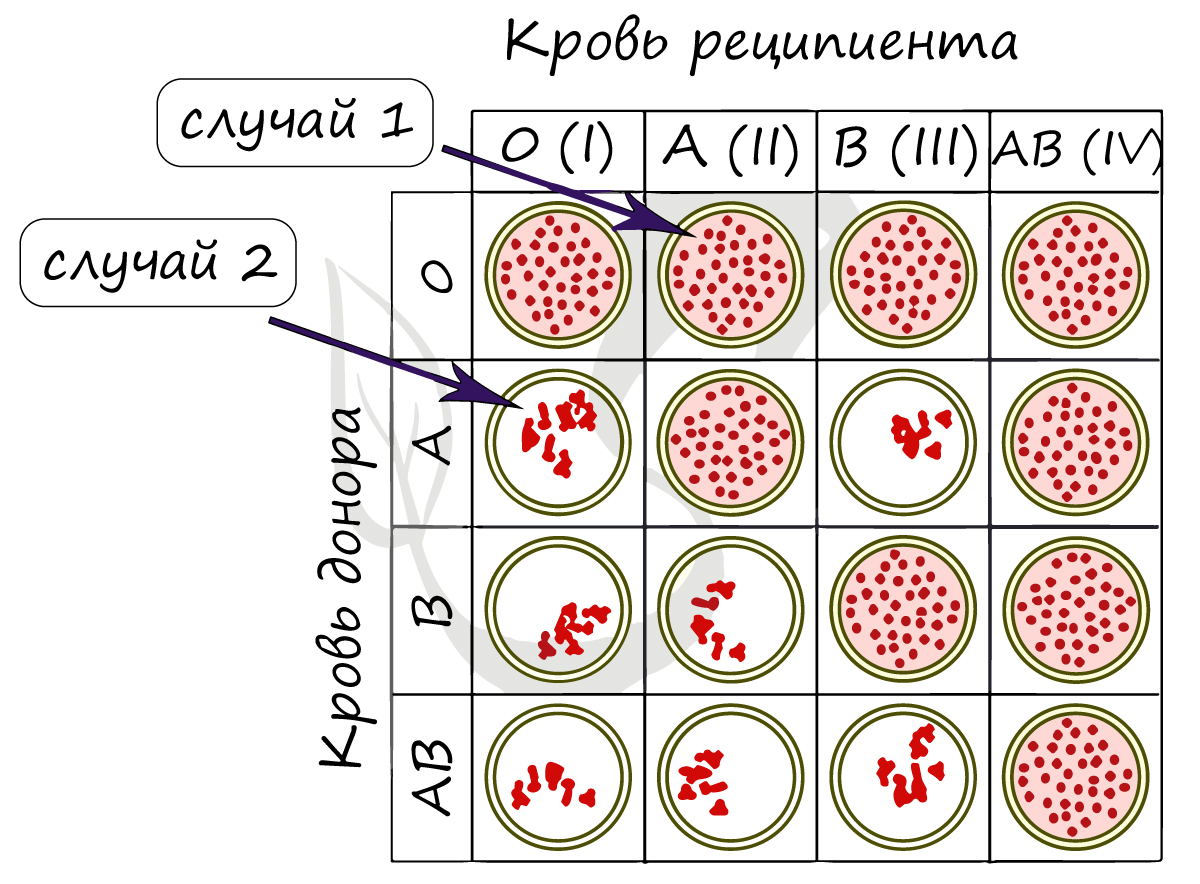

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

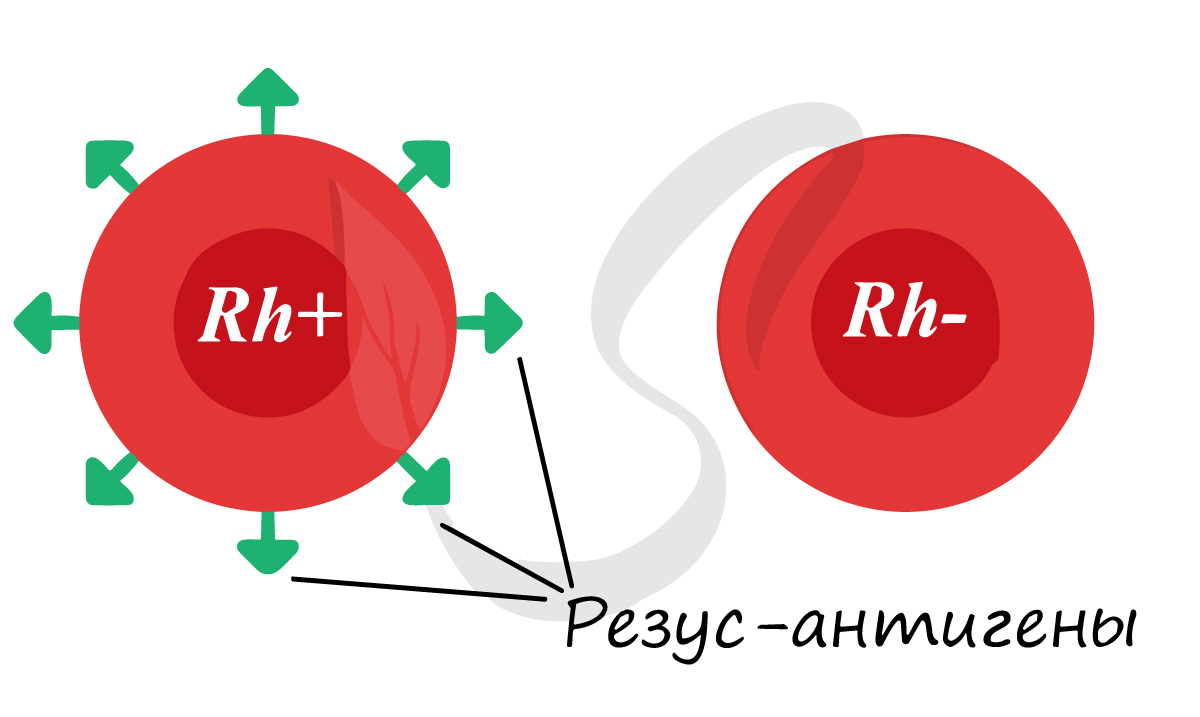

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

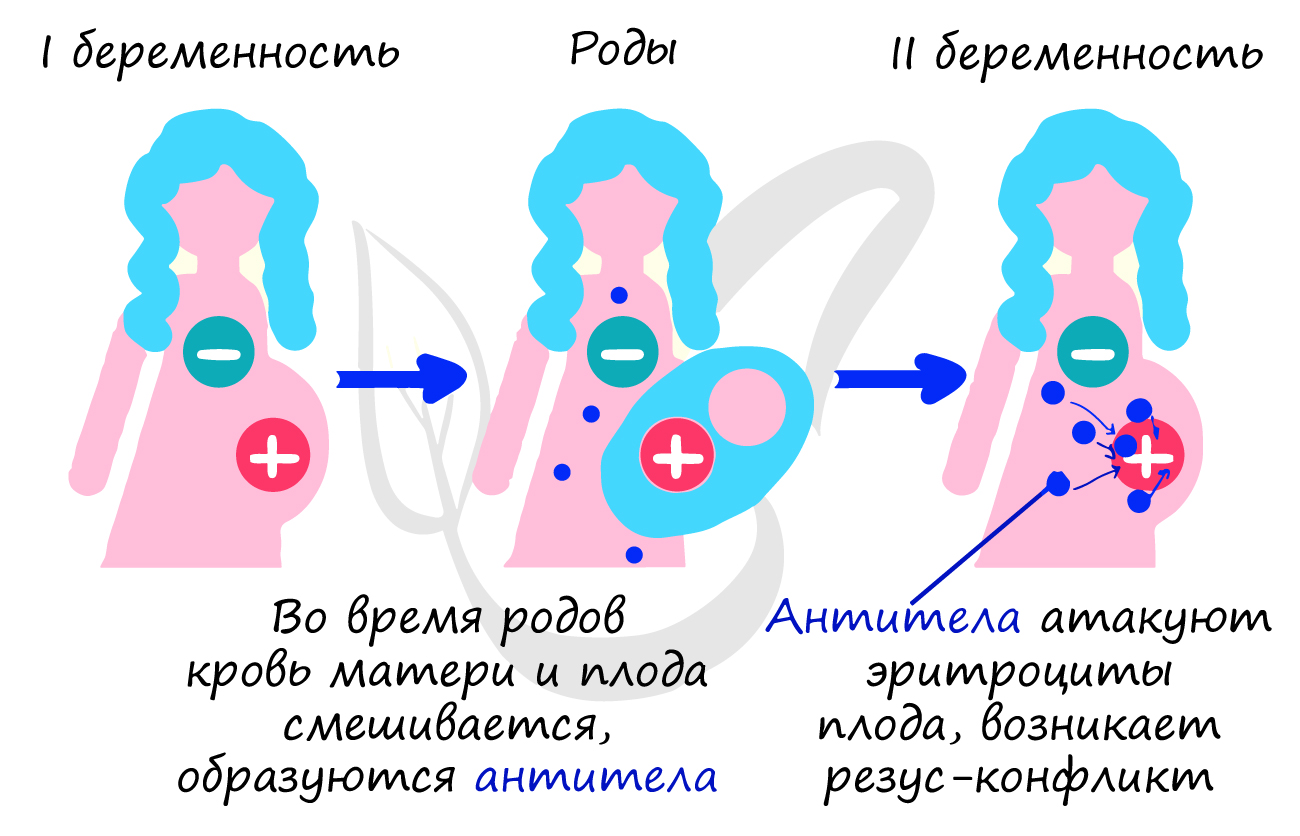

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

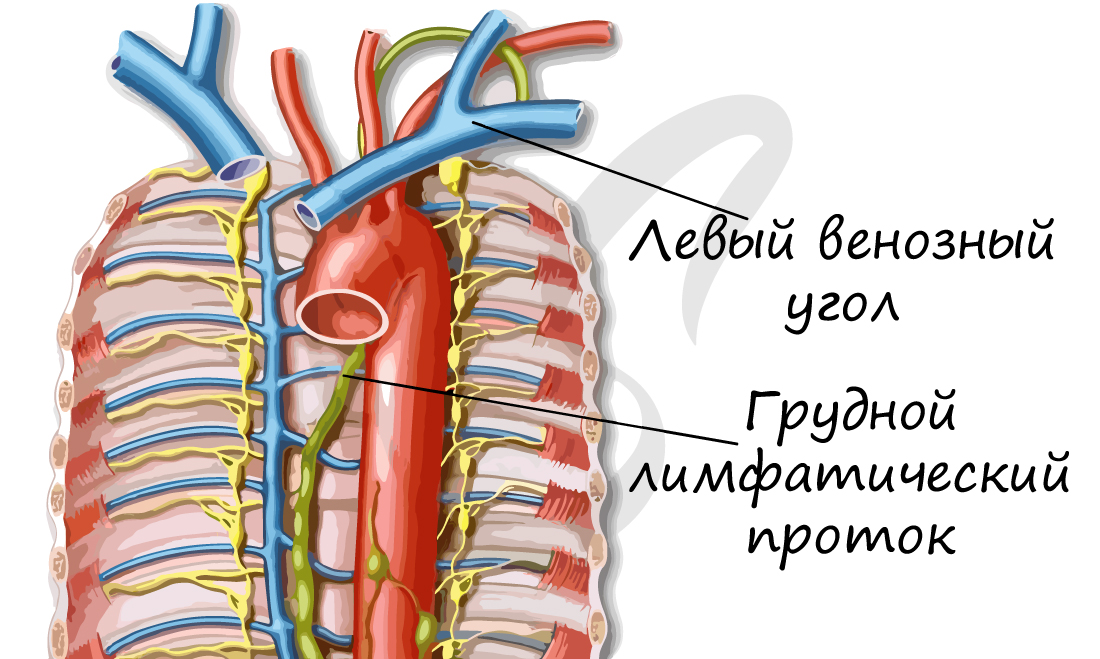

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

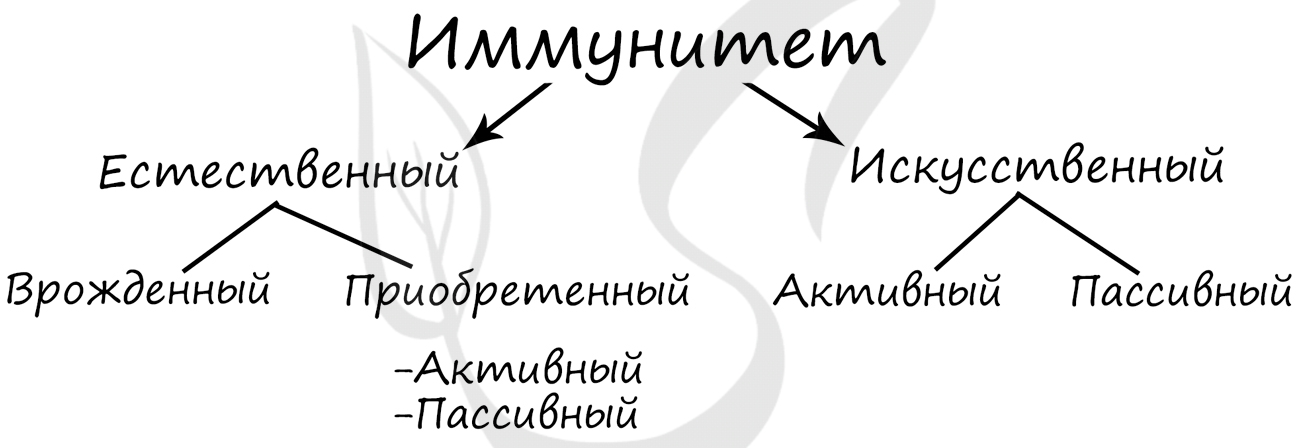

Виды иммунитета

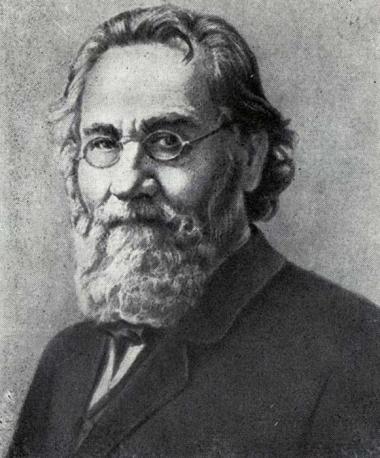

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

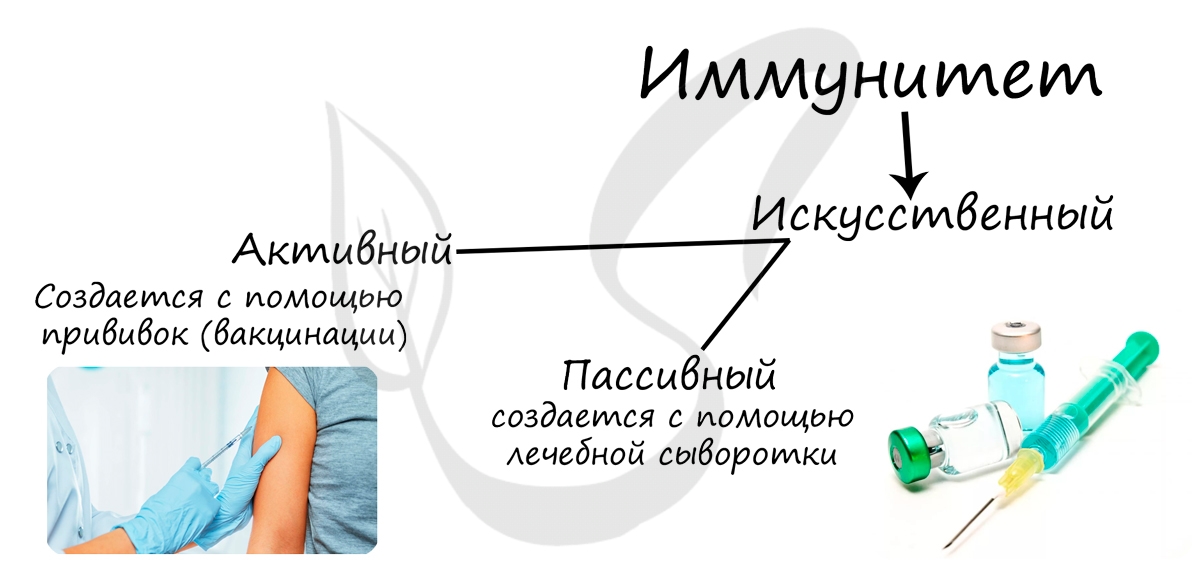

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

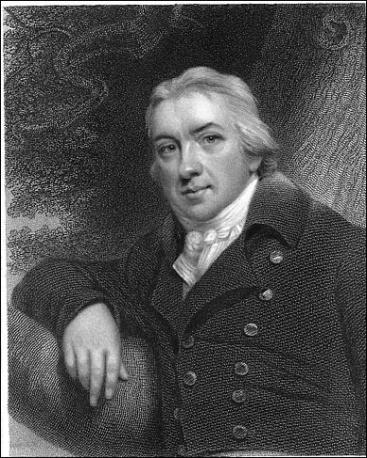

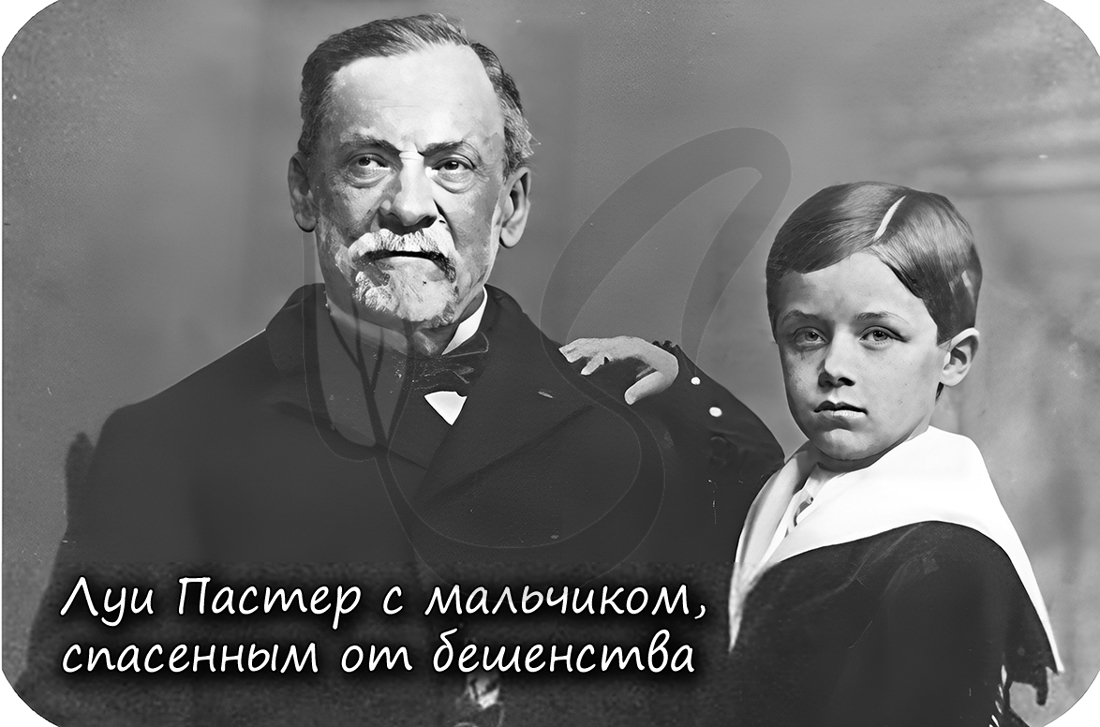

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

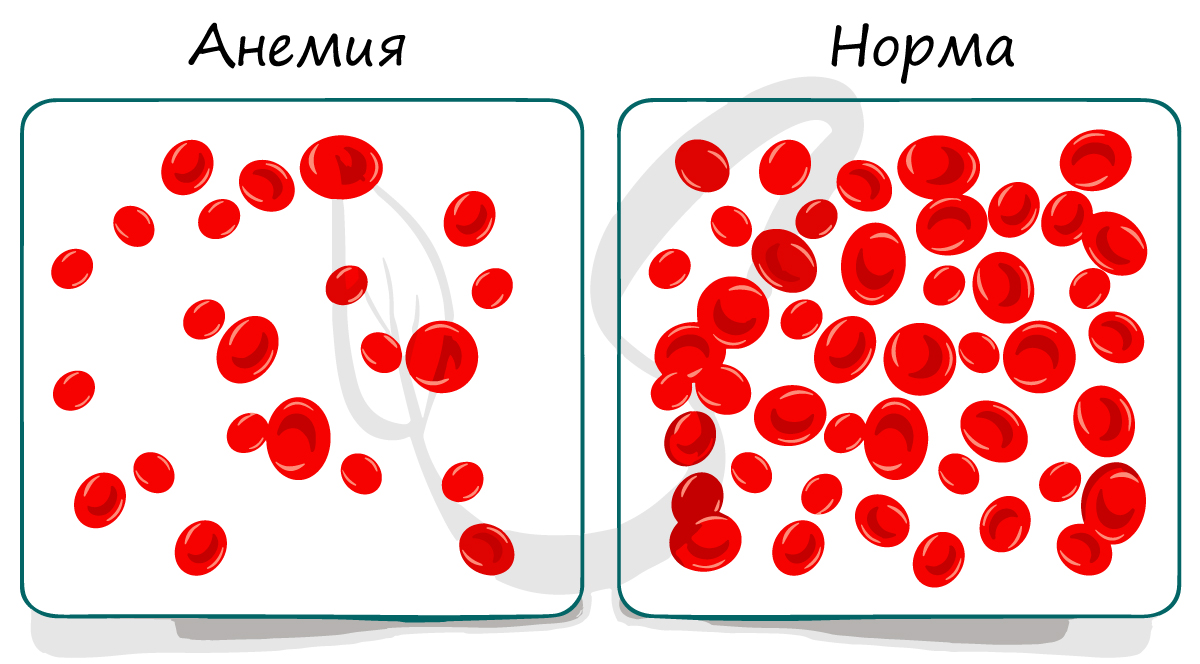

Заболевания

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 1 Задание № 1 Рассмотрите рисунок и решите, какие клетки крови изображены на нём. Своё решение обоснуйте. Определите, какой процесс изображён на ри- сунке и какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма. Задание № 2 Для прививок против очень опасного вирусного заболевания – чёрной оспы, применялась специально приготовленная вакцина. Она попадала в организм через специальные надрезы на коже плеча. После прививки на месте введения вакцины оставался рубец. О чём говорит след, оставшийся после оспопрививания? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 2 Задание № 1 Что такое лечебная сыворотка? Как её получают? Задание № 2 В середине XX века в эритроцитах многих людей был обнаружен особый белок. Его назвали резус-фактор. Кровь людей, имеющих этот белок, была названа резус-положительной, кровь людей, не имеющих этого белка – резус отрицательной. 85% жителей земли имеют резус-положительную кровь, а 15% резус-отрицательную. Объясните, в каких случаях знания о резус-факторе имеют жизненно важное значение и могут пригодиться вам в жизни. |

||

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 3 Задание № 1 Сравните действие на организм вакцин и лечебных сывороток по следующему плану |

||

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Примеры препаратов против конкретных заболеваний |

||

|

Задание № 2 В газете «Комсомольская правда» печаталась повесть В.М. Пескова «Таёжный тупик», в которой рассказывалось о семье старообрядцев Лыковых, которые, по религиозным соображениям, ушли в глухую тайгу и жили там почти 40 лет, совершенно не общаясь с другими людьми и были случайно обнаружены геологами. Медицинское обследование показало, что жизнь в условиях тишины и покоя, чистого таёжного воздуха, положительно сказалась на состоянии здоровья членов семьи. Лишь одна из систем организма оказалась ослабленной, что привело к почти одновременной смерти трёх из пяти членов семьи Лыковых после многочисленных встреч с геологами, врачами, журналистами. Какая система была ослаблена у Лыковых и почему? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 4 Задание № 1 Объясните, какие иммунные процессы происходят в организме человека при введении вакцины? К чему эти процессы в конечном итоге приведут? Задание № 2 Выдающийся русский учёный-физиолог И.П. Павлов сказал: «В организме имеется «чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого». Какую реакцию организма имел в виду учёный? почему она названа чрезвычайной? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 5 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Что обозначают цифры на этом рисунке? Какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма? Задание № 2 Почему для пчеловода ужаления пчёл безопасны? Задание № 3 Почему гриппом и ангиной человек может болеть помногу раз, а ветряной оспой – один раз в жизни? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 6 Задание № 1 Перечислите и раскройте значение явлений, которыми сопровождается воспалительный процесс, как реакция на вторжение в организм антигена. Объясните, нужно ли в период воспалительного процесса снижать температуру тела с помощью лекарств? А если нужно, то в каком случае? Задание № 2 Если в пробирку с кровью человека, переболевшего дифтерией, добавить возбудителей этого заболевания – бактерии дифтерийные палочки, то они очень быстро погибнут, а если их добавить в пробирку с кровью человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию против этого заболевания, гибели дифтерийных палочек не произойдёт. Объясните почему. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 7 Задание № 1 В организм ребёнка, никогда не болевшего ветряной оспой, проник вирус – возбудитель этого заболевания. Раскройте сущность иммунных процессов, которые будут происходить в организме ребёнка и к чему они в конечном итоге приведут? Задание № 2 Объясните, как по анализу крови можно определить протекание воспали- тельного процесса в организме. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 8 Задание № 1 В организм ребёнка, который около года назад переболел ветряной оспой (ветрянкой), вновь проник вирус ветряной оспы. Раскройте сущность процес- сов, которые будут происходит в организме и к чему они в конечном итоге приведут. Задание № 2Объясните, почему кровь для анализа нужно сдавать утром и натощак. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 9 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Кем из учёных этот процесс был открыт и изучен? Раскройте роль данного процесса для сохранения целостности всего организма. Задание № 2 Объясните, почему труп животного под влиянием гнилостных бактерий уже через сутки начинает разлагаться, а живой организм действию гнилостных бактерий не подвергается? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 10 Задание № 1 Дайте научное определение биологическим терминам:

Задание № 2 Существует такая английская поговорка «Немного грязи ребёнку не помешает». Объясните, в чём глубокий смысл поговорки. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 11 Задание № 1 Илья Ильич Мечников Луи Пастер Эдуард Дженнер (1845 – 1916 гг) (1882 – 1895 гг) (1749 – 1823 гг) Развитие представлений об иммунитете связано с именами большого коли- чества учёных. Каков вклад Эдуарда Дженнера, Луи Пастера, Ильи Мечникова в развитие науки об иммунитете? Задание № 2Человек переболел ветряной оспой. Объясните, может ли он заболеть корью, в том случае, если ему не сделаны прививки против кори. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 12 Задание № 1 Сравните дифтерийную вакцину и противодифтерийную сыворотку |

||

|

план |

Дифтерийная вакцина |

Противодифтерийная сыворотка |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Задание № 2 Объясните, почему прививка против кори не обеспечивает иммунитет к столбняку. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 13 Задание № 1 Дайте определение следующим видам иммунитета:

Задание № 2 Какова роль иммунитета в организме человека? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 14 Задание № 1Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 16 Задание № 1 Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2 Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 15 Задание № 1Напишите, о каких видах иммунитета идёт речь в каждом из ниже приведённых примеров.

преждения заболевания) была введена противостолбнячная сыворотка.

этой болезнью.

болезнью не заболеет.

5. Человек не может заразится от собаки болезнью чумкой , или от кур – куриной холерой. 6. Клетки фагоциты захватывают ложноножками бактерии , поглощают и пере- варивают их.

8. Организм способен распознать определённые клетки или вещества, отличные от его собственных тканей и веществ и уничтожить только эти, конкретные антигены. 9. Организм способен распознать и обезвредить все вещества и микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры плесневых и паразитических грибов) независимо от их химической природы. Задание № 2Раскройте роль иммунитета в сохранении целостности всего организма, используя понятия: естественный иммунитет, искусственный иммунитет. |

Ответы на задания Вариант № 1

Задание № 1

На рисунке изображён фагоцитоз – процесс захвата и переваривания клеткой твёрдых частиц.

Данный процесс обеспечивает важное свой ство организма – обнаружить и уничтожить антиген для обеспечения целостности всего организма.

Задание № 2

Рубец после оспопрививания говорить о том, что у человека выработан искусственный активный иммунитет к чёрной оспе после вакцинации, то есть этот человек уже никогда не заболеет чёрной оспой.

Вариант № 2

Задание № 1

Лечебная сыворотка – это медицинский препарат, содержащий готовые антитела против возбудителей какого-либо заболевания. Лечебную сыворотку получают из крови людей, или животных, перенёсших какое-либо заболевание. Для получения сыворотки животному постепенно вводят всё увеличивающиеся дозы возбудителя конкретного заболевания, добиваясь появления стойкого иммунитета к нему. После этого берут кровь животного, дают ей свернуться, отделяют сыворотку (плазму крови, лишённую белка фибриногена), запаивают её в ампулы и отправляют в медицинские учреждения.

Задание № 2

Знания о резус-факторе могут пригодиться медикам при переливании крови, так как резус положительную кровь можно приливать, не опасаясь агглютинации (склеивания) эритроцитов людям с положительным резус-фактором крови.

Знания о резус-факторе крови могут пригодиться будущим женщинам-мамам, так как ,если у женщины кровь резу-отрицательная, а у отца – положительная., то ребёнок может, как правило. в 50% случаев унаследовать резус-положительный фактор отца. В этом случае в ходе беременности возникнет резус-конфликт, в процессе которого организм матери будет разрушать эритроциты плода с чуждым для матери белком и у ребёнка разовьётся поражение печени – так называемая гемолитическая желтуха, что может привести к гибели плода или новорождённого.

Вариант № 3

Вариант № 1

Сравнительная характеристика лечебной сыворотки и вакцины

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

Готовые антитела против конкретного антигена |

Убитые или ослабленные возбудители заболевания |

|

Когда вводится |

После возможного заражения, во время болезни |

По графику, перед угрозой эпидемий |

|

С какой целью вводится |

Помочь заболевшему человеку выздороветь |

Защитить население от опасных и даже смертельных болезней |

|

Какой вид иммунитета формирует |

Искусственный пассивный |

Искусственный активный |

|

Примеры |

Противодифтерийная, противостолбнячная, противозмеиная сыворотки |

Вакцины против туберкулёза, гриппа. дифтерии, столбняка, бешенства, полиомиелита, гепатита, коклюша, скарлатины, полиомиелита., чёрной оспы |

Задание № 2

У Лыковых отсутствовал иммунитет против инфекционных заболеваний, так как им не сделаны были соответствующие прививки и они не встречались с людьми, носителями инфекционных заболеваний. Следовательно, их иммунная система оказалась беззащитной перед заболеваниями современного человечества.

Вариант № 4

Задание № 1

После введения вакцины, которая содержит сильно ослабленных возбудителей серьёзных и опасных инфекционных заболеваний, в организме начинают активизироваться все иммунные процессы:

Антиген поглощается и растворяется фагоцитами и его ДНК становится доступна для изучения особыми видами лейкоцитов – лимфоцитами. По результатам изучения ДНК антигена начинается выработка антител против него. В-клетки вырабатывают специфические белки – антитела, которые прикрепляются к возбудителю инфекции и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело (осуществляется гуморальный иммунитет). Комплекс уничтожается Т-клетками фагоцитами (клеточный иммунитет). Эти процессы сопровождаются лёгким недомоганием, незначительным лейкоцитозом, небольшим повышением температуры, то есть человек перенесёт заболевание в очень лёгкой форме или даже не заметит его. Вскоре все введённые антигены и повреждённые им клетки будут уничтожены. Завершится этот процесс образованием клеток иммунной памяти – в-лимфоцитов, которые будут некоторое время циркулировать в крови и выделять антитела против данного антигена. После этого даже при внедрении в организм сильных возбудителей инфекционного заболевания, они будут обезврежены готовыми антителами и уничтожены фагоцитами. Человек приобретёт стойкий

искусственный активный иммунитет к заболеванию, против которого проводилась вакцинация.

Задание № 2

«Чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого» это воспаление. Чрезвычайная, потому что не требует промедления и отлагательства, чтобы не дать антигенам погубить организм. Жертвует организм в прооцессе воспаления клетками крови 0- лейкоцитами, которые в борьбе с инфекцией гибнут в большом количестве.

Вариант № 5

Задание № 1 (см. вариант № 1)

Задание № 2

После многочисленных ужалений пчёл у пчеловодов выработалось огромное количество антител, которые разрушают пчелиный яд. Поэтому при каждом новом ужалении эти антитела тут же разрушают яд, поэтому боли, опухоли и покраснения не возникает.

Задание № 2

Продолжительность жизни клеток иммунной памяти на различные виды антигенов разная: вирус ветрянки 70 лет, на дифтерийную палочку 10 лет. Ана ангину клетки иммунной памяти вообще не образуются.

Вариант № 6

Задание № 1

Признаки воспалительного процесса:

— повышение температуры, так как в этом случае борьба с инфекцией идёт быстрее;

— увеличение количества лейкоцитов 9лейкоцитоз) так как много лейкоцитов гибнет в

борьбе с антигеном;

— увеличение СОЭ – скорости оседания эритроцитов;

— появление гноя – погибших в борьбе с антигеном лейкоцитов:

— покраснение, отёк обусловлены увеличением проницаемости капилляров. Чтобы облегчить им выход из кровеносного русла к очагу инфекции

— недомогание объясняется появлением в организме продуктов жизнедеятельности

антигена, его ядов

Снижать температуру до 380С. не рекомендуется, так как это уменьшит скорость иммунных процессов. Принимать жаропонижающие нужно при повышении температуры тела выше 380С, так как при более высокой температуре возникают проблемы с функционированием мозга, внутренних органов.

Задание № 2

В крови человека, болевшего дифтерией, содержатся антитела против данного антигена, которые способны его уничтожить. В крови человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию от данного заболевания готовых антител нет и дифтерийная палочка уничтожаться не будет.

Вариант № 7

Задание № 1

См. вариант 4. Только воспалительный процесс пройдёт очень сильно, с повышением температуры, плохим самочувствием, с многочисленными высыпаниями на коже в виде красных точек, а затем пузырьков, заполненных жидкостью, в которой находятся вирусы ветряной оспы.

Задание № 2

Анализ крови может определить наличие воспалительного процесса в организме по:

1. Увеличению количества лейкоцитов (лейкоцитозу) свыше 8 мыс/мм3, так как много лейкоцитов гибнет в очаге воспаления и их количество должно всё время пополняться.

2. Увеличению количества СОЭ выше 15 мм/час

Вариант № 8

Задание № 1

Если ребёнок переболел ветрянкой около года назад, то в его крови циркулируют клетки иммунной памяти в-лимфоциты, которые постоянно выделяют антитела против вируса ветряной оспы. Если данный вирус повторно проникнет в организм ребёнка, то эти готовые антитела прикрепятся к вирусу и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело, который будет уничтожен т-клетками фагоцитами. Поэтому заболевание не возникнет вновь, так как у ребёнка выработался естественный приобретённый активный иммунитет к данному вирусу,

Задание № 2

Кровь необходимо сдавать утром и натощак. Так как при этом будут получены истинные показатели количества лейкоцитов., так как после приёма пищи и утомительного рабочего дня количество лейкоцитов увеличивается.

Вариант № 9

Задание № 1

См. варианты 1,5.

Процесс фагоцитоза был открыт русским учёным микробиологом И.И. Мечниковым.

Задание № 2

У живого организма функционирует иммунная система, уничтожающая гнилостные бактерии. У трупа таковая отсутствует

Вариант № 10

Задание № 1

-

Антиген. – собирательное название всех тел, которые являются чуждыми организму: бактерий, вирусов, чужеродных тканей, чужеродных белков, чужеродных тел.

-

Антитело специфический белок. Вырабатываемый в-лимфоцитами на конкретный антиген. Антитела способны образовывать с антигенами безвредные комплексы – «антиген-антитело»

-

Фагоцитоз – процесс захвата, поглощения и переваривания клетками фагоцитами твёрдых чужеродных частиц.

-

Фагоциты- клетки. Осуществляющие фагоцитоз – лейкоциты. Макрофаги. Т-клетки.

-

Т-лимфоциты – особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие клеточный иммунитет. Фагоциты.

-

В-лимфоциты –особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие гуморальный иммунитет. Выработку антител

-

Воспаление – чрезвычайная реакция организма на вторжение антигена. Предназначена для ликвидации возбудителя заболевания.

-

Интерферон – белок, который выделяет клетка, в которую проник вирус. Интерферон предназначен для уничтожения вирусов.

Задание № 2

Вероятно излишняя чистота может ослабить иммунитет тем, что организм не будет испытывать потребности в выработке большого количества натител.

Вариант № 11

Задание № 1

Эдуард Дженнер — английский врач, который нашёл способ борьбы с чёрной оспой – оспопрививание, впервые применил вакцинацию против этой свирепой болезни.,

Луи Пастер, французский микробиолог, нашёл способы ослаблять микробы, чтобы они потеряли способность вызывать болезни. Создал вакцины против бешенства. Куриной холеры.

Илья Ильич Мечников – русский учёный-микробиолог. Открыл и изучил фагоцитоз. За эту работу удостоен Нобелевской премии.

Задание № 2

Корью ребёнок в этом случае заболеть может, так как антитела, способные уничтожить антиген, специфичны, то есть могут обезвредить только тот антиген, против которого они были созданы.

Вариант № 12

Задание № 1

См. вариант 3

Задание № 2

См. вариант 11

Вариант № 13

Задание № 1

1. Неспецифический иммунитет направлен на уничтожение любого антигена, независимо от его природы.

2. Специфический иммунитет направлен на обнаружение и уничтожение конкретного специфического антигена

3. Клеточный иммунитет – фагоцитоз т-клетками.

4. Гуморальный иммунитет – выработка специфических антител в-клетками

5. Видовой невосприимчивость к болезням животных

6. Естественный (природный) приобретённый пассивный – иммунитет, полученный младенцем с молоком матери..

7. Естественный (природный) приобретённый активный — иммунитет, приобретённый после болезни

8. Искусственный активный – иммунитет, приобретённый после вакцинации.

9. Искусственный пассивный – иммунитет, полученный после введения лечебной сыворотки.

Задание № 2 иммунитет – способность организма обнаружить и уничтожить антиген. Иммунитет обеспечивает целостность организма, защищает от гибели организма от болезнетворных бактерий и вирусов, разрушает яды опасных животных.

Вариант № 14

Задание № 1

«Ворота инфекции» — органы, через которые могут проникнуть болезнетворные бактерии и вирусы: кожа, слизистые оболочки, органы дыхания, кровообращения, половые органы, стенки кровеносных сосудов, клеточные мембраны.

Защитные барьеры: многослойный эпителий кожи, кислая реакция пота. Слизистые оболочки, мерцательный эпителий дыхательных путей, лейкоциты-фагоциты, лизоцим слюны. Соляная кислота желудочного сока. Соединительнотканная оболочка кровеносных сосудов. Гемато-энцефалический барьер.

Задание № 2

Поскольку в селении свирепствует заболевание, вакцинацию проводить поздно. Надо лечить уже заболевших людей. Поэтому надо взять с собой лечебную сыворотку.

Вариант № 15

Задание № 1

1. Искусственный пассивный

2. Искусственный активный

3. Естественный приобретённый активный

4. Естественный приобретённый пассивный

5. Естественный, видовой

6. Клеточный

7. Гуморальный

8. Специфический

9. Неспецифический

Задание № 2

См. Вариант 13

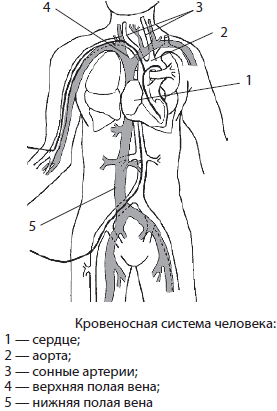

Строение и жизнедеятельность органов системы кровообращения

Кровообращением называют непрерывное движение крови по замкнутым полостям сердца и кровеносным сосудам, поскольку только в движении кровь может выполнять свои функции. Кровообращение обеспечивается сердечными сокращениями.

Система кровообращения человека, или кровеносная система, образована сердцем и сосудами, заполненными кровью. Она замкнутая, имеет два круга кровообращения.

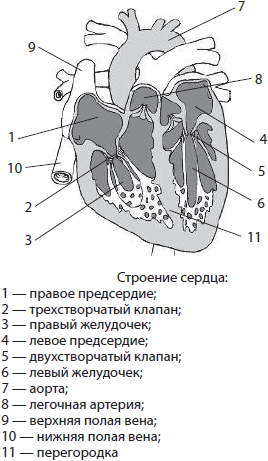

Строение сердца. Сердце — полый мышечный орган, который ритмически сокращается в течение всей жизни человека. Оно располагается в левой половине грудной полости, над диафрагмой. Сердце заключено в околосердечную соединительнотканную сумку — перикард, который препятствует излишнему растяжению сердца и его переполнению кровью. Между перикардом и стенкой сердца находится специальная жидкость, снижающая трение при сокращении сердца.

Стенки самого сердца трехслойные — снаружи они покрыты соединительнотканным эпикардом, изнутри выстланы эпителием — эндокардом, а между ними находится наиболее мощный средний слой — миокард, образованный сердечной поперечнополосатой мышечной тканью.

Сердце у человека четырехкамерное, оно делится перегородкой на правую и левую половины. Левая половина заполнена артериальной (обогащенной кислородом) кровью, а правая — венозной (обедненной кислородом). Каждая половина делится на предсердие и желудочек, разграниченные клапанами. Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый клапан, а между левым предсердием и левым желудочком — двухстворчатый (митральный). К свободным краям клапанов прикреплены сухожильные нити, другими своими концами присоединенные к сосочковым мышцам. Наличие сухожильных нитей и сосочковых мышц не препятствует попаданию крови из предсердий в желудочки, но не позволяет клапанам выворачиваться обратно и выпускать кровь из желудочков в предсердия, тем самым снижая ее давление. Так как левый желудочек должен обеспечить движение крови по всем органам и испытывает бульшие нагрузки, его мышечные стенки развиты сильнее, чем у правого.

Работа сердца. Сердце является своеобразным насосом кровеносной системы, который гонит кровь по сосудам. Цикл работы сердца состоит из чередующихся периодических сокращений (систолы) и расслабления (диастолы). Наполненные кровью предсердия сокращаются (систола предсердий — 0,1 с), впрыскивая кровь в желудочки. Затем стенки предсердий расслабляются, и они начинают постепенно наполняться кровью. Приток крови в предсердия обусловлен разницей давлений в венах и предсердиях, сокращениями скелетных мышц, а также присасывающим действием грудной клетки и самих предсердий. Сокращение стенок желудочков (систола желудочков), которые выбрасывают кровь к внутренним органам, длится около 0,3 с. Возвращению крови в желудочки мешают створчатые клапаны, поэтому вся кровь из левого желудочка устремляется в аорту, а из правого — в легочный ствол. После выброса крови происходит общее расслабление стенок сердца (диастола — 0,4 с), после чего цикл повторяется. Кровь из сосудов не может вернуться в желудочки, поскольку в них также имеются клапаны (полулунные).

В норме частота сердечных сокращений (ЧСС) достигает 60–72 сокращений в минуту, однако при физической нагрузке даже у тренированных спортсменов она может возрастать до 180–200. С возрастом проявляется тенденция к уменьшению числа сокращений сердца.

За один цикл работы сердце выбрасывает в среднем 65– 75 мл крови, это количество крови называется систолическим объемом. Соответственно, за минуту оно перекачивает 4–4,5 л крови (минутный объем крови).

Несмотря на то, что через сердце проходит постоянный поток крови, его бесперебойная работа обеспечивается благодаря движению крови по тесно оплетающим его коронарным сосудам.

Автоматия сердца. Благодаря свойствам миокарда — возбудимости, проводимости, сократимости и ритмичной автоматии — обеспечивается четкая работа сердца. Автоматией сердца называется его способность сокращаться автономно, без внешних побуждений. Возбуждение возникает в специальных участках сердечной мышцы — узлах. Ведущий узел, расположенный в стенке правого предсердия у места впадения полых вен, задает частоту сердечных сокращений, поэтому его называют водителем ритма. От него возбуждение распространяется по всему сердцу, а также по особым участкам мышечной ткани. Одновременность сокращения предсердий или желудочков достигается за счет наличия особого типа клеточных контактов в сердечной поперечнополосатой мышечной ткани — нексусов.

Регуляция работы сердца. Несмотря на то, что сердце функционирует постоянно, перекачивая около 10 т крови в сутки, оно всегда точно реагирует на потребности организма и подстраивается под них. Достигается это приспособление за счет сложной системы регуляции его деятельности: сердце находится под контролем не только нервной системы, но и отвечает на различные гуморальные влияния.

Центры регуляции сердечной деятельности находятся в спинном и продолговатом мозге, а также в гипоталамусе и коре больших полушарий переднего мозга. Контроль за деятельностью сердца осуществляется опосредованно через вегетативную нервную систему: ее симпатический отдел способствует увеличению частоты и силы сердечных сокращений, тогда как парасимпатический, наоборот, ослабляет их и урежает ритм, вплоть до остановки сердца.

Изменения работы сердца наблюдаются и под воздействием биологически активных веществ, циркулирующих в крови. Например, гормоны адреналин и норадреналин увеличивают силу и частоту сердечных сокращений. Это имеет важное биологическое значение, поскольку сильные физические нагрузки и эмоциональное напряжение связаны с выбросом адреналина в кровь, которое влечет за собой усиление сердечной деятельности.

Строение и функции кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды являются своеобразными транспортными магистралями для движения крови по всему организму. Различают три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артериями называют сосуды, несущие кровь от сердца к органам. Крупнейшими артериями организма человека являются аорта, берущая начало от левого желудочка сердца, легочные и сонные артерии.

Вены — это сосуды, которые возвращают кровь от органов к сердцу. Самыми большими венами организма человека являются верхняя и нижняя полая вены, собирающие кровь от верхней и нижней половины тела, а также легочные вены.

Стенки крупных сосудов образованы эластичной соединительной тканью и эпителием, однако артерии отличаются от вен тем, что у них имеется дополнительный слой гладкой мышечной ткани, сокращение которой способствует продвижению крови по сосудам. В венах же есть клапаны, препятствующие движению крови в обратном направлении.

Капилляры — это мельчайшие сосуды, стенки которых образованы только эпителиальной тканью. Капилляры образуют сеть во внутренних органах, обеспечивая доставку крови в самые отдаленные точки организма.

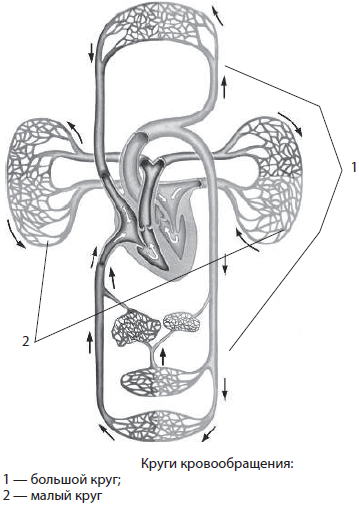

Круги кровообращения. Кровеносная система человека имеет два круга кровообращения — большой и малый. Большой круг кровообращения связывает сердце со всеми органами, кроме легких. Он начинается в левом желудочке, кровь из которого выбрасывается в аорту, растекается по всему телу, а затем собирается в верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в правое предсердие. Артерии большого круга кровообращения несут артериальную кровь, а вены — венозную. Малый круг кровообращения связывает сердце только с легкими, он начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. Легочные артерии малого круга кровообращения несут венозную кровь, а легочные вены — артериальную.

Пульс. Нагнетание крови в аорту вызывает волнообразное движение ее стенок вследствие крат ковременного повышения давления. Продвижение крови по артериям сопровождается такими же ритмическими колебаниями, которые называют пульсом. Пульс можно легко прощупать на артериях, которые лежат на кости, чаще всего на лучевой артерии ближе к запястью. По пульсу можно определить частоту и силу сердечных сокращений, что в некоторых случаях используют с диагностической целью. У здорового человека пульс ритмичный, тогда как при заболеваниях может наблюдаться нарушение ритма — аритмия.

Кровяное давление. Кровь выбрасывается из сердца под давлением, которое поддерживается в артериях, в капиллярах оно существенно падает из-за сопротивления их стенок току крови, но все же минимально кровяное давление в венах. Продвижению крови по венам способствуют вброс новых порций крови из артерий в капилляры, невозможность ее возврата из-за наличия клапанов, а также сокращение скелетных мышц, однако основным фактором движения крови является разность давлений в сосудах.

Артериальное давление является важным медицинским показателем, указывающим на состояние пациента, его определяют обычно в плечевой артерии при помощи специального прибора — тонометра. У здоровых людей в возрасте от 15 до 50 лет максимальное (систолическое, или сердечное) давление составляет около 120 мм рт. ст., а минимальное (диастолическое, или сосудистое) — около 60–80 мм рт. ст. Артериальное давление обычно возрастает при физических нагрузках и эмоциональном напряжении, а в покое, наоборот, снижается.

Заболевания кровеносной системы. К основным патологиям кровеносной системы относятся гипотония и гипертония, инфаркт миокарда, инсульт, атеросклероз. Гипотонией называют стойкое понижение давления крови в сосудах, гипертония же сопряжена с повышением давления.

Инфаркт миокарда — это нарушение проводимости мышечной стенки сердца вследствие отмирания части клеток. Оно обусловлено зачастую кислородным голоданием сердечной мышцы вследствие уменьшения просвета или закупорки коронарного сосуда, которое может быть вызвано, например, атеросклеротическими изменениями. При атеросклерозе происходит отложение холестериновых бляшек под эпителием сосудов, которые закрывают просвет и повышают ломкость сосудов. Таким образом, атеросклероз может быть причиной и инсульта — кровоизлияния в головном мозге вследствие разрыва сосуда.

Основными причинами заболеваний кровеносной системы и крови являются пониженная подвижность, или гиподинамия, эмоциональные стрессы, нерациональное питание, ожирение, загрязнение окружающей среды, но особенно повышают их риск вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

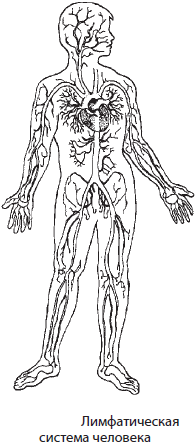

Строение и жизнедеятельность системы лимфообращения

Кроме кровеносной, в организме человека имеется еще одна сосудистая система — система лимфообращения, или лимфатическая. Она состоит из сосудов и лимфатических узлов, расположенных по ходу сосудов. К сосудам системы лимфообращения относятся капилляры и протоки, наиболее крупный из которых — грудной.

В отличие от кровеносной системы, сосуды лимфатической не образуют замкнутого круга, так как наиболее крупные из них, в конечном итоге, впадают в вены большого круга кровообращения вблизи правого предсердия. Кроме того, сосуды лимфатической системы не проникают в головной и спинной мозг, глаза, среднее ухо, хрящи, эпителий кожи и т. д. Да и несут они не кровь, а лимфу, движение которой обеспечивается ритмическим сокращением стенок крупных лимфатических сосудов, наличием клапанов в них, присасывающим действием грудного лимфатического протока и грудной полости, а также сокращением скелетных мышц. В связи с отсутствием специализированного мышечного насоса наподобие сердца ток лимфы очень медленный, даже в крупных лимфатических сосудах он не превышает 0,01 м/мин, тогда как в венах скорость движения крови может достигать 0,25 м/с.

Тем не менее это не мешает лимфатической системе выполнять ряд важнейших функций: защитную, дренажную и питательную. Защитная функция лимфатической системы связана с образованием в ее узлах лимфоцитов, выработкой антител и задержкой возбудителей различных заболеваний. Удаление избытка жидкости, выходящей в ткани из кровяного русла через неплотно прилегающие друг к другу клетки эпителия капилляров, обеспечивается капиллярами лимфатической системы, которые впадают в более крупные сосуды, и, в конечном итоге, в вены большого круга кровообращения. С лимфой переносится также часть липидов, всасывающихся в тонком кишечнике.

Внутренняя среда организма человека

Поддержание относительного постоянства состава и показателей внутренней среды организма — гомеостаза — является одним из неотъемлемых свойств живого. У одноклеточных организмов оно достигается за счет диффузии и осмоса, тогда как подавляющее большинство клеток многоклеточных организмов утрачивает непосредственный контакт с окружающей средой и омывается тканями внутренней среды, на которых и лежит гомеостатическая функция, связанная с транспортировкой необходимых организму веществ и продуктов обмена. Внутреннюю среду организма формируют кровь, тканевая жидкость и лимфа.

Состав и функции крови

Кровь — это особый вид соединительной ткани, выполняющей ряд важнейших функций: транспортную, регуляторную, защитную и гомеостатическую. Транспортная роль крови заключается в обеспечении процессов дыхания, переносе питательных веществ и выделении. Не менее активно она принимает участие и в регуляции функций организма, так как в ней содержатся гормоны и другие биологически активные вещества. Защитная функция крови связана с поддержанием иммунитета и способностью к свертыванию. Потеря 30 % крови приводит к смерти.

Объем крови в организме человека с массой тела около 70 кг достигает 5–5,5 л. Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и форменных элементов.

Плазма крови содержит неорганические и органические вещества. Неорганические вещества плазмы — это вода (90 %) и минеральные соли (0,9 %), а органические — белки (7 %), жиры (0,8 %) и углеводы (0,12 %). Все они в одинаковой мере жизненно необходимы, так как белок плазмы фибриноген принимает участие в свертывании крови, а глюкоза обеспечивает питание клеток. Лишенная фибриногена плазма называется сывороткой. Плазма связывает и переносит некоторое количество газов (в основном углекислый газ), питательные вещества и продукты обмена веществ, а также выполняет регуляторную функцию и формирует защитные свойства организма.

Форменные элементы крови. К форменным элементам крови относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроциты, или красные кровяные тельца, — безъядерные клетки 7–8 мкм в диаметре и около 2 мкм в толщину. Они содержат гемоглобин, который обратимо связывает кислород и углекислый газ. Гемоглобин, присоединивший кислород, называется оксигемоглобином, а его комплекс с углекислым газом — карбгемоглобином. Кровь, обогащенная кислородом, имеет более яркий, алый цвет и называется артериальной, а обедненная им — венозная — более темного, красного цвета.

Форма двояковогнутого диска, присущая эритроцитам, способствует увеличению площади поверхности связывания кислорода и облегчает движение эритроцитов по сосудам. Количество эритроцитов достигает 4,9–5,5 млн в мм3. Они образуются в красном костном мозге, функционируют около 120 суток, при этом могут надолго задерживаться в капиллярах кожи, печени и селезенке. Эти органы называют «депо» крови. Разрушаются эритроциты в печени, селезенке и костном мозге. Функцией эритроцитов является транспорт кислорода и углекислого газа.

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, — крупные, часто бесформенные клетки диаметром 4,5–18 мкм, имеющие ядро. Количество лейкоцитов колеблется от 4 до 9 тыс. в мм3. Как и эритроциты, они образуются в красном костном мозге, а дозревают в тимусе, селезенке и лимфатических узлах. Жизненный цикл лейкоцитов различен: одни живут несколько часов, а другие — на протяжении всей жизни человека. Разрушаются лейкоциты в слизистой оболочке пищеварительного тракта, местах воспаления, селезенке, костном мозге и других органах иммунной системы. Основная функция лейкоцитов — защитная (формирование иммунитета), их количество существенно возрастает при попадании в организм болезнетворных агентов.

Некоторые лейкоциты выделяют специальные белки-антитела, которые связывают этих возбудителей, ослабляют и могут уничтожать, их называют лимфоцитами, а другие — поглощают возбудителей различных заболеваний и чужеродные белки путем фагоцитоза. Такие лейкоциты называются фагоцитами. Скопление мертвых микроорганизмов, живых и погибших фагоцитов образует желтоватую массу, которая называется гноем.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — это мелкие бесцветные, безъядерные обломки клеток 2–4 мкм в диаметре. Их количество достигает 200–400 тыс. в мм3. Образуются они в красном костном мозге, функционируют в течение 8–11 суток. Разрушаются тромбоциты в местах нарушения целостности кровеносных сосудов, где образуют тромбы. Тромбоциты выполняют защитную функцию, поскольку, принимая участие в свертывании крови, они препятствуют кровопотере и попаданию различных инфекционных агентов.

Свертывание крови

Даже малейшее нарушение покровов тела и целостности сосудов может привести к кровопотере, однако благодаря возникновению в процессе эволюции такой важной защитной реакции, как свертывание крови, человек не погибает от кровопотери. Свертывание крови представляет собой сложный процесс образования сгустка крови — тромба, который предотвращает как кровопотерю, так и попадание в организм разнообразных веществ и возбудителей заболеваний.