Кровь. Иммунитет

Серия красочных таблиц по теме «Кровь. Иммунитет» пригодится школьникам

для подготовки к ЕГЭ по биологии, а также всем, изучающим данную тему. В

представленном разделе затронуты актуальные вопросы, охватывающие весь

раздел темы «Внутренняя среда организма. Кровь»

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

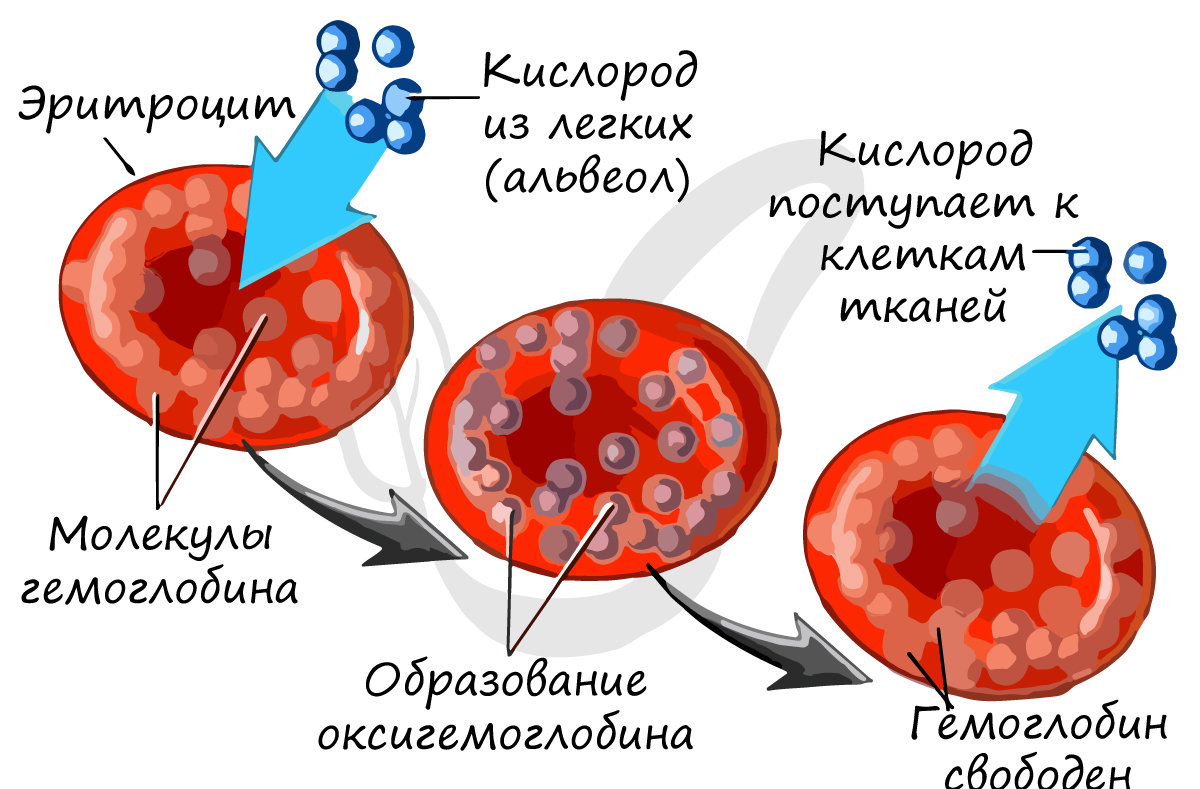

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

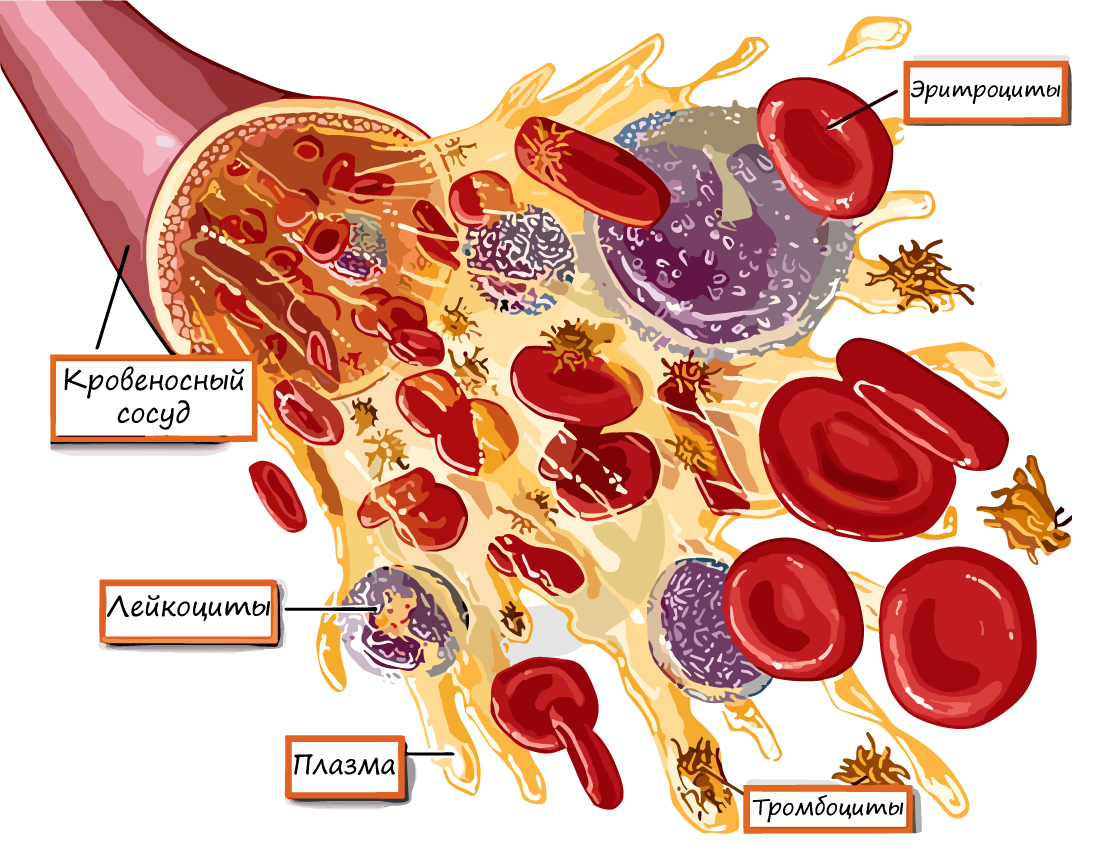

Состав и функции крови

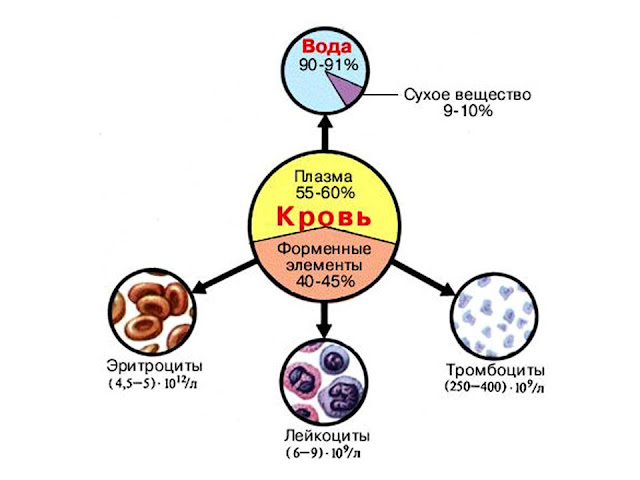

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

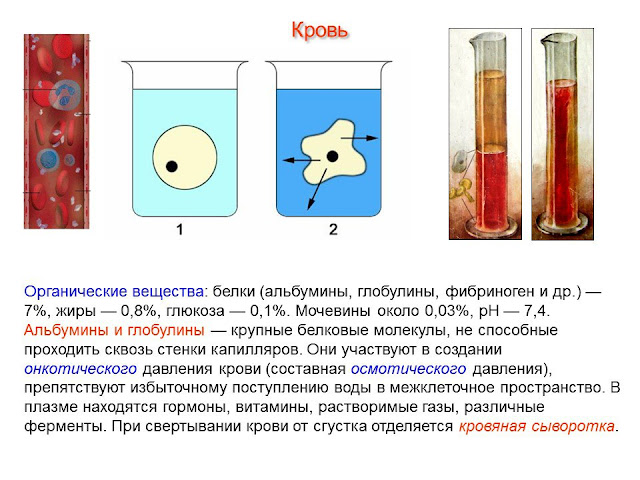

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl—, HPO42-, HCO3—.

Плазма выполняет ряд важных функций:

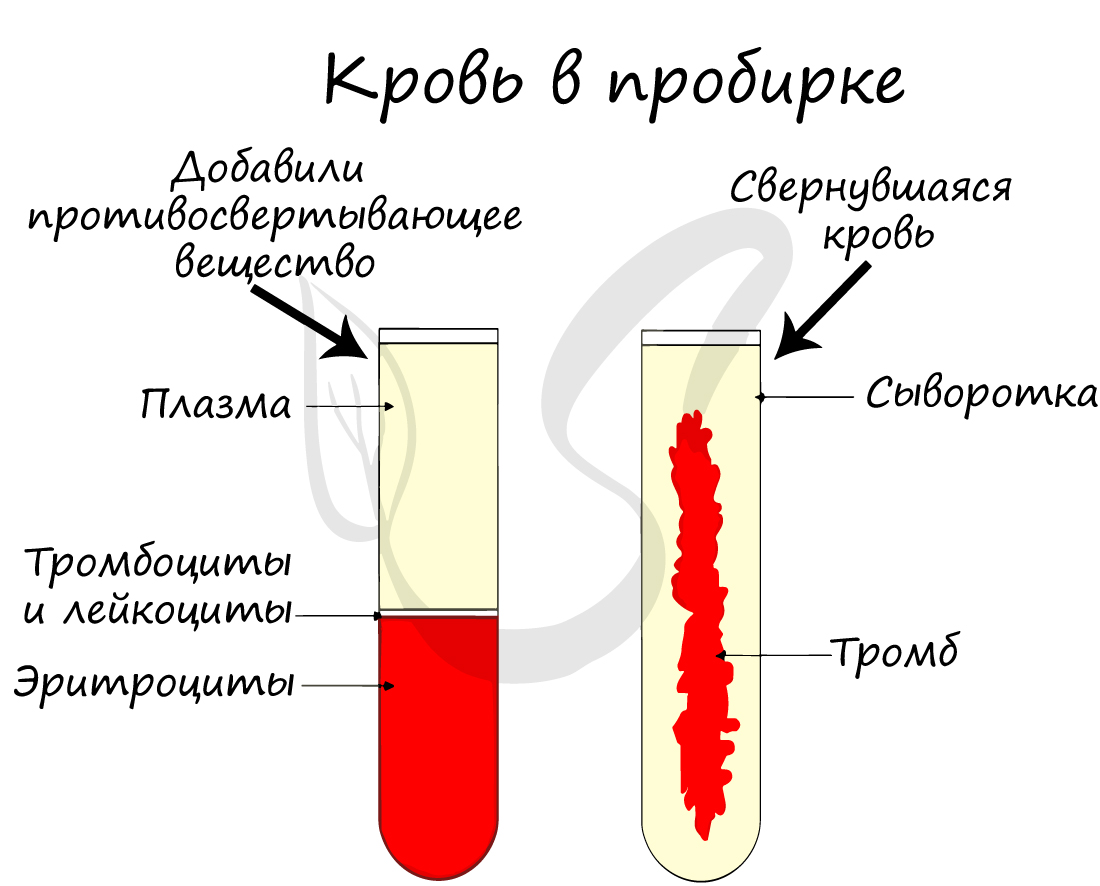

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

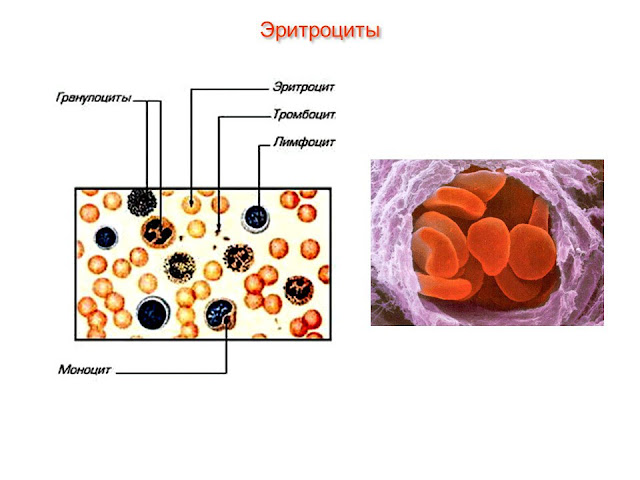

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

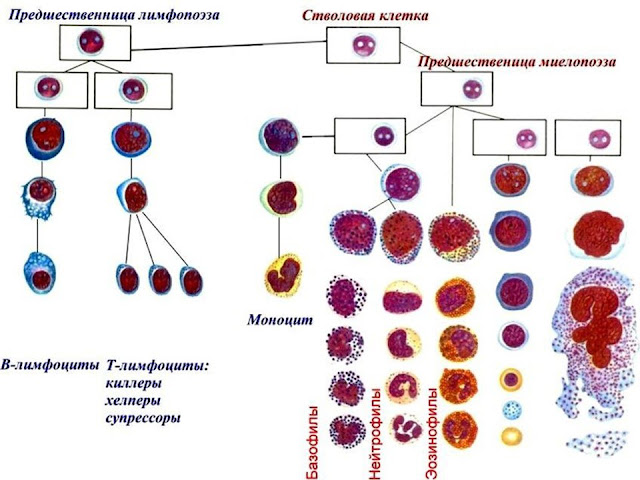

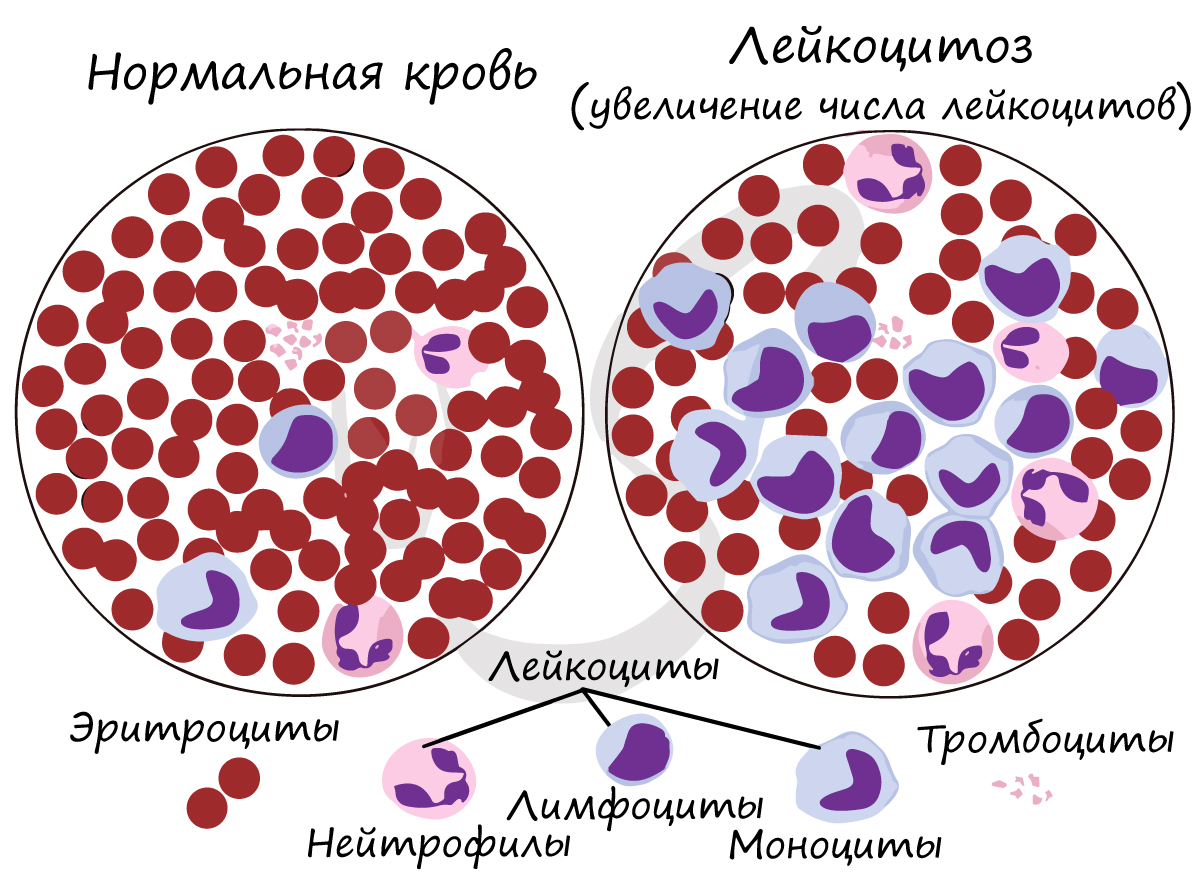

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов

увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

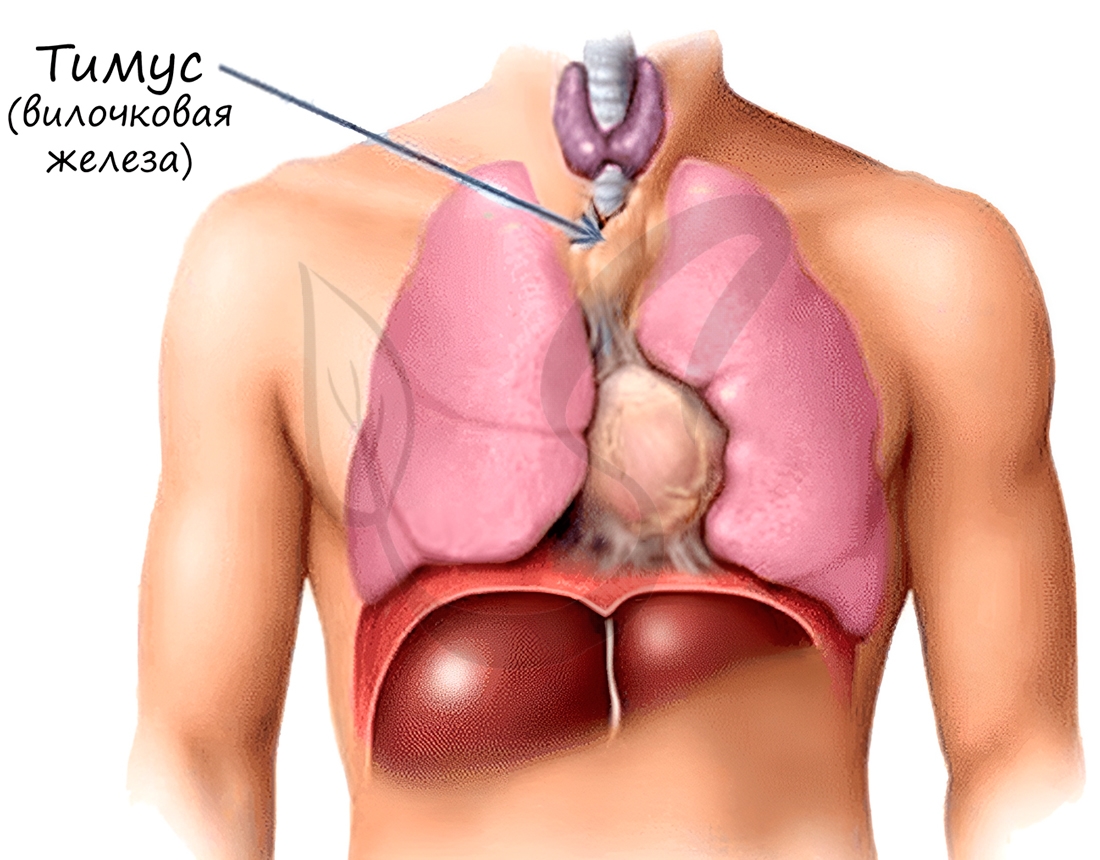

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

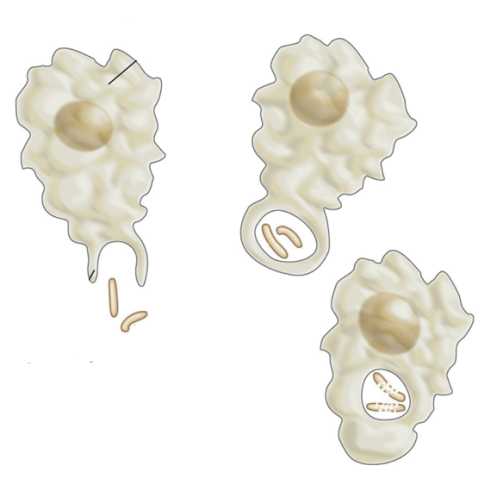

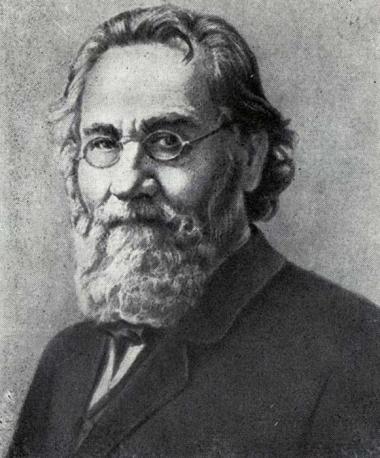

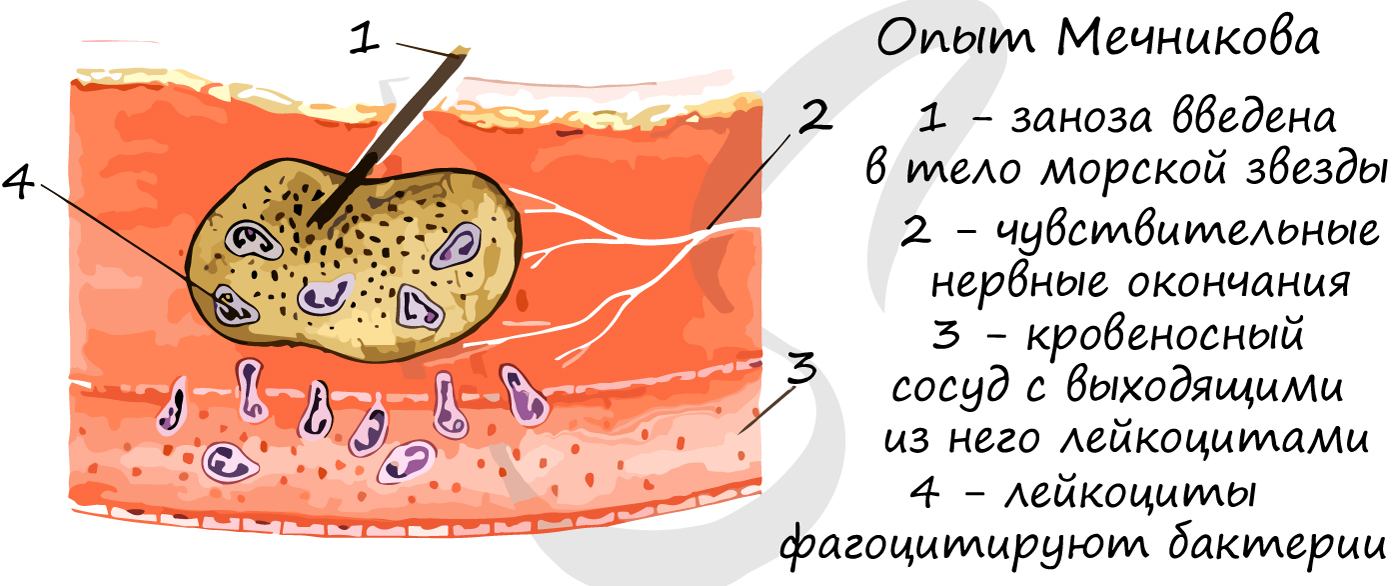

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

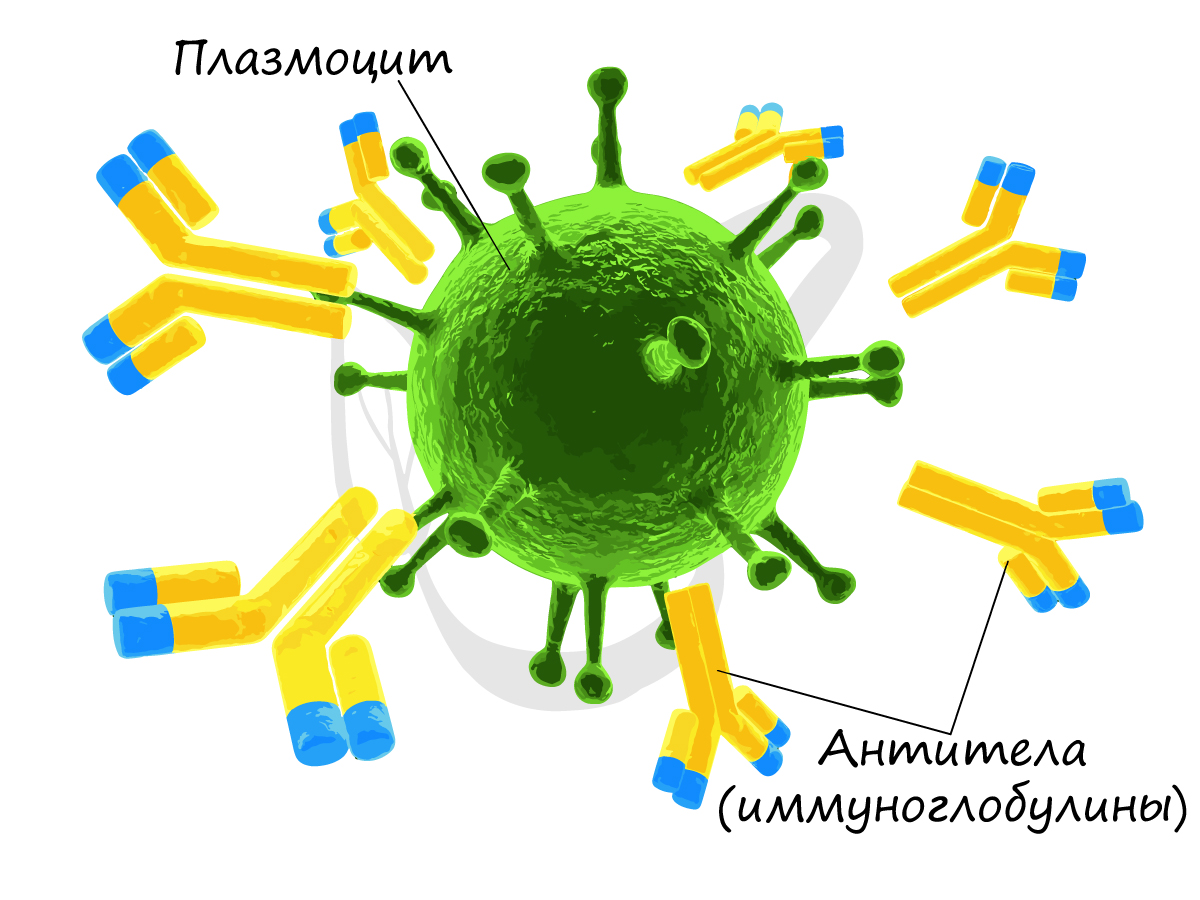

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

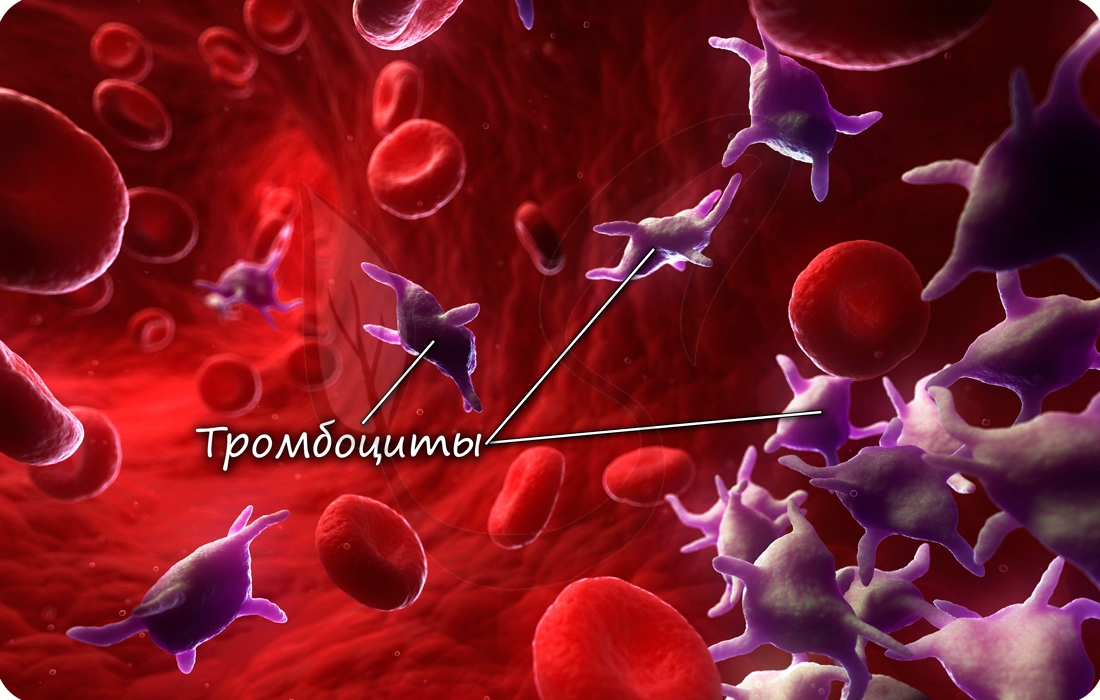

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

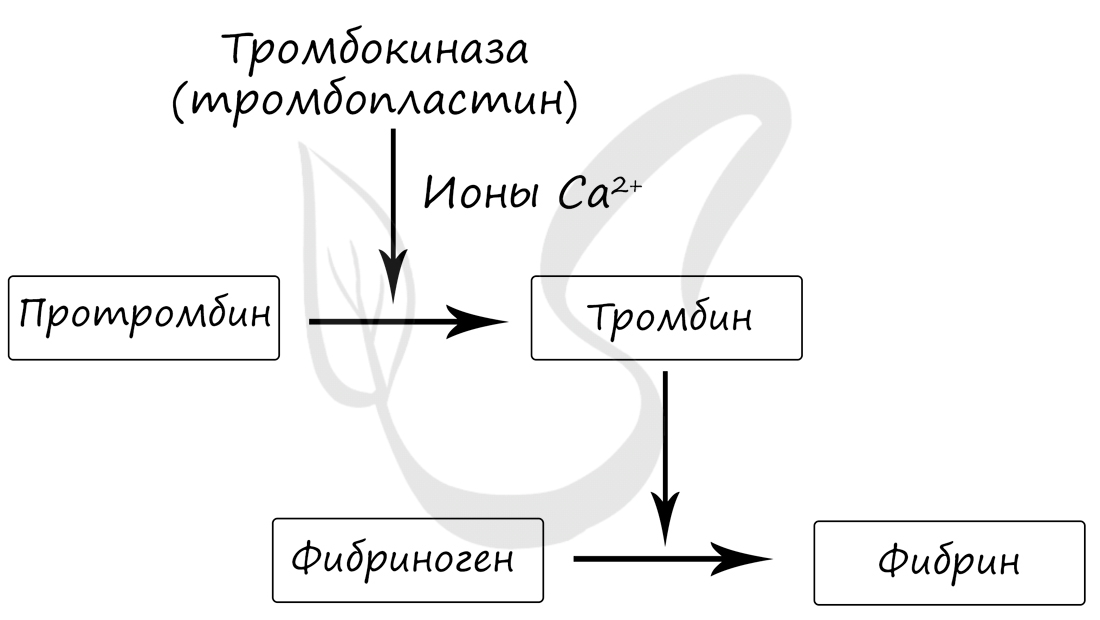

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

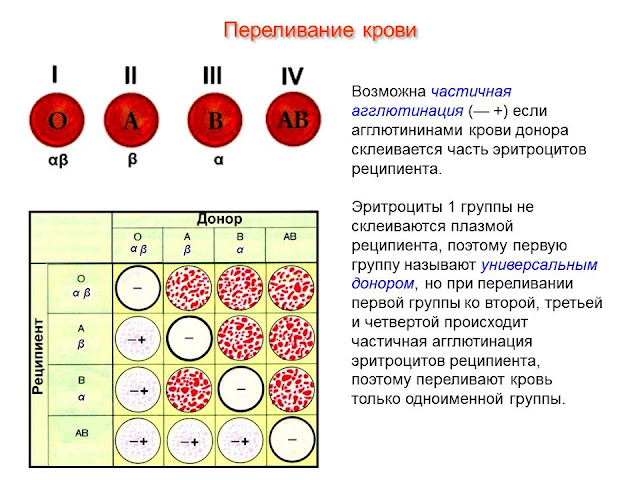

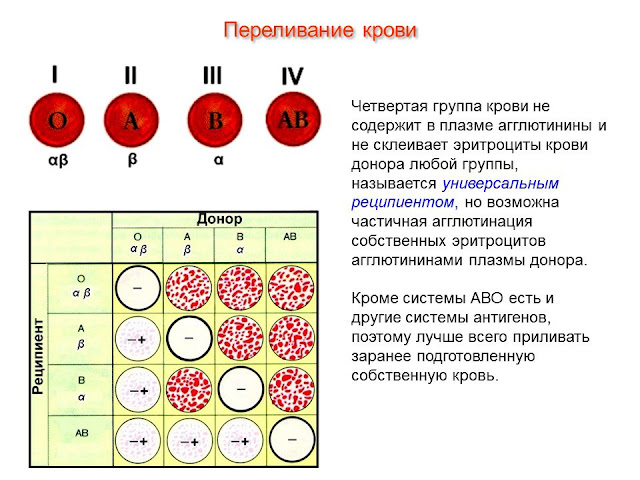

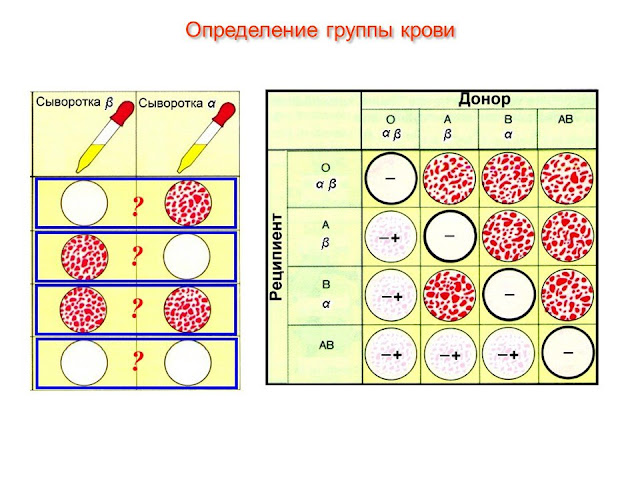

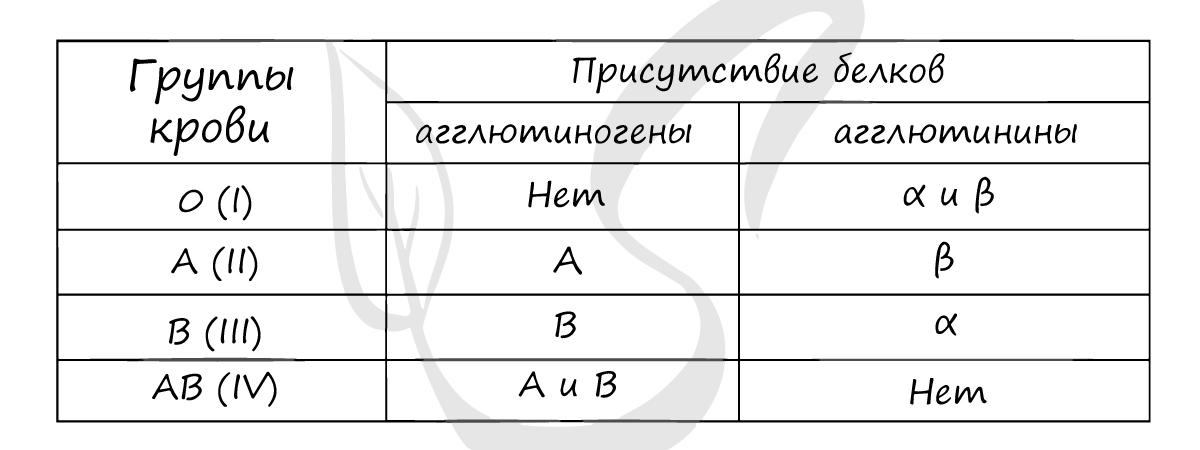

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

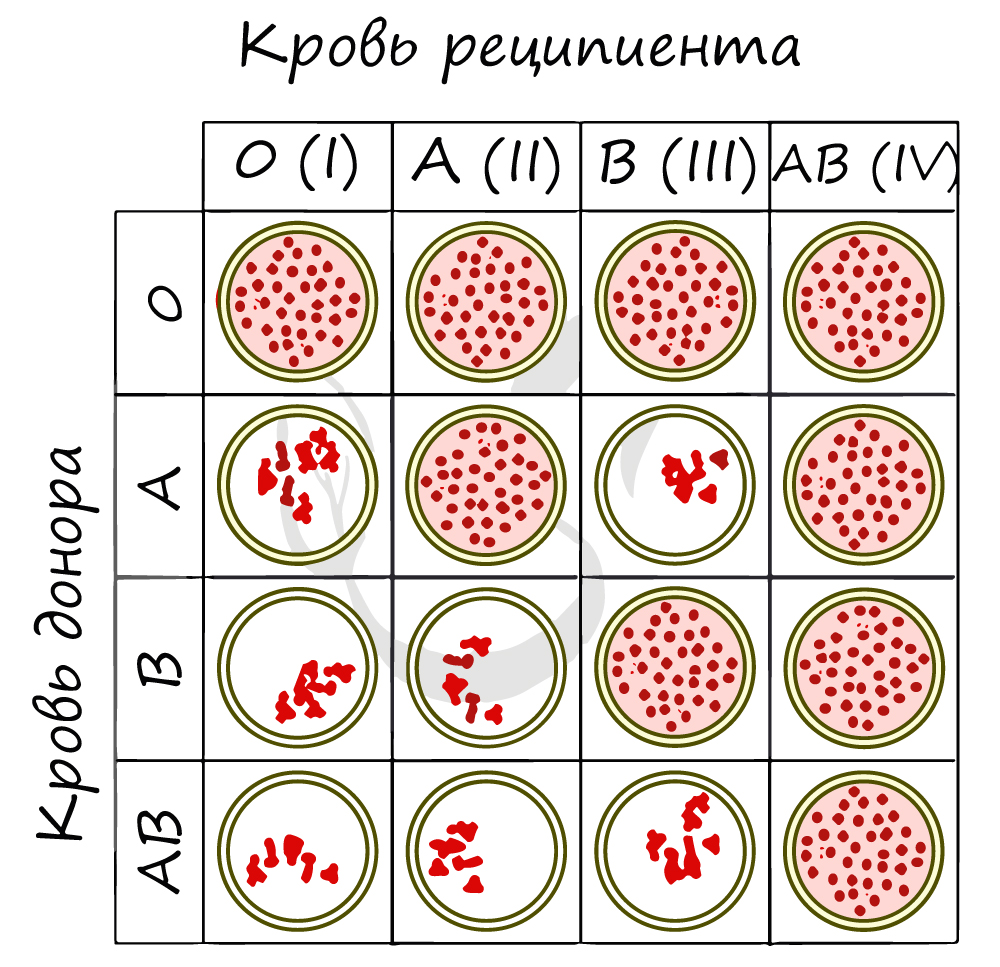

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

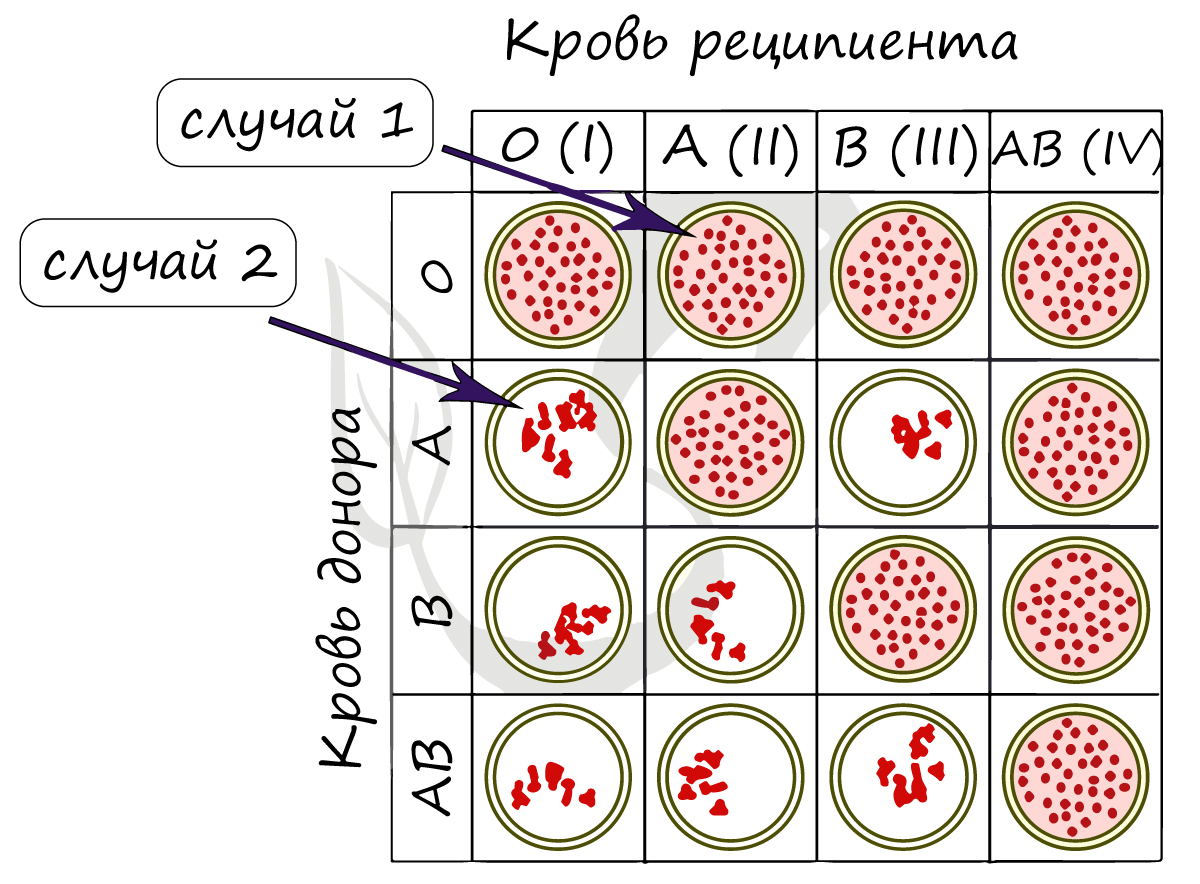

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

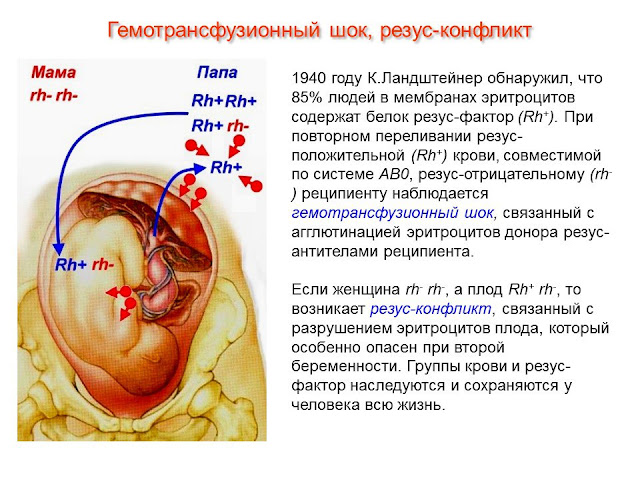

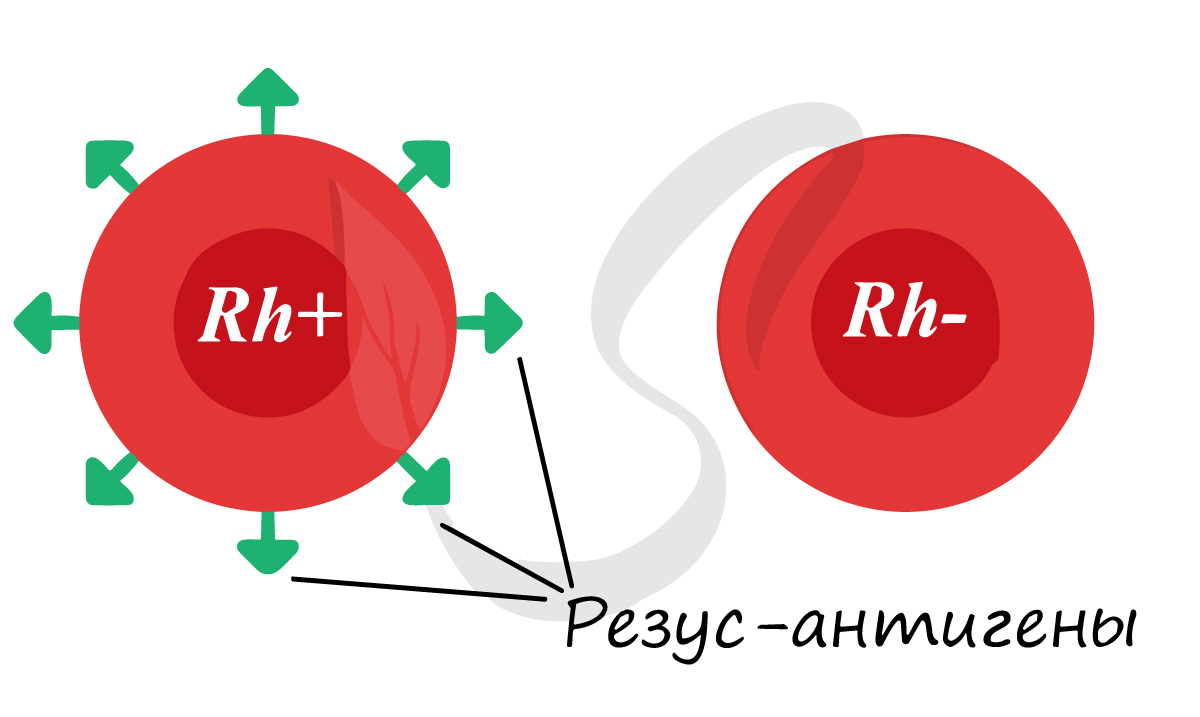

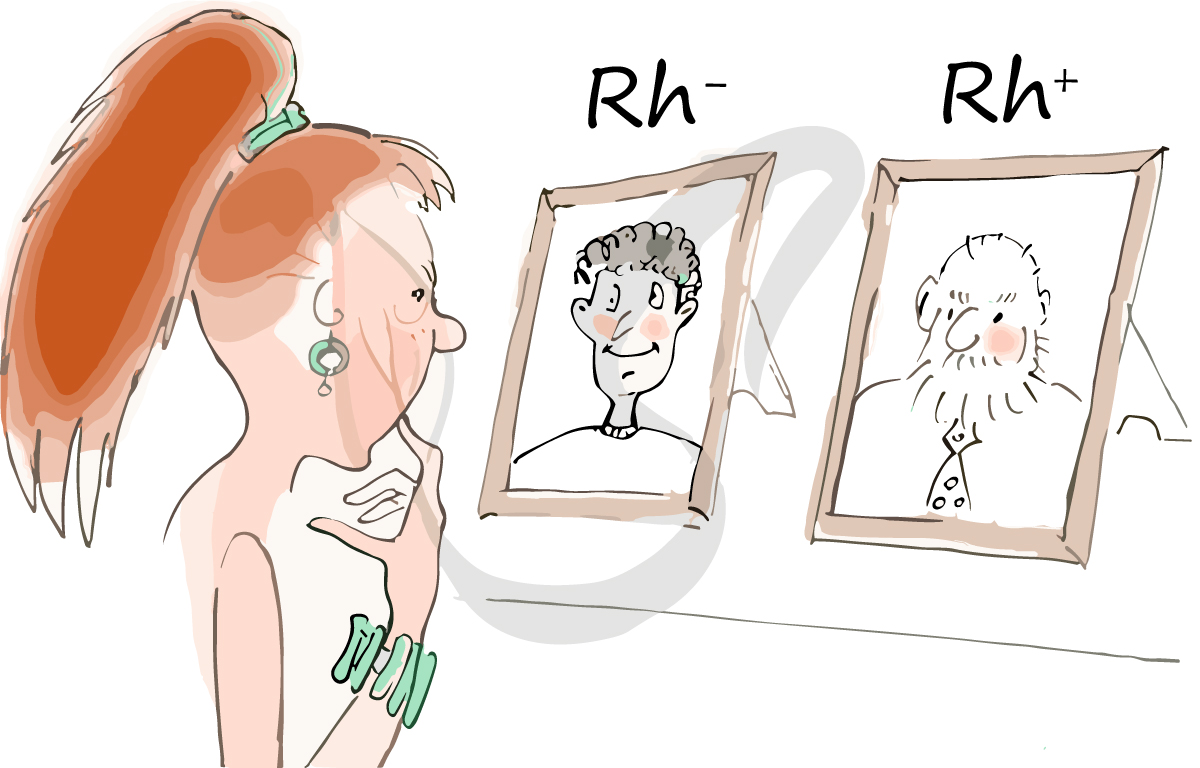

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

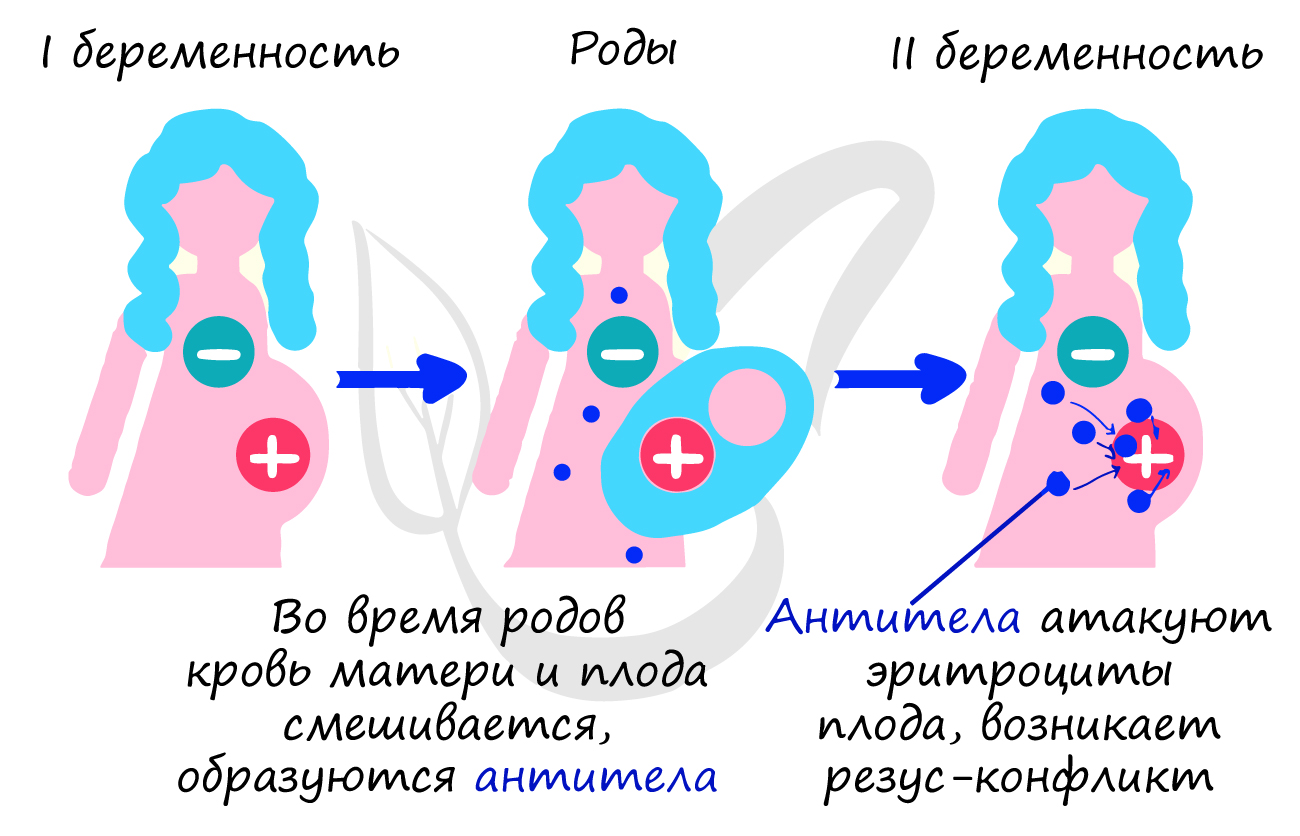

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

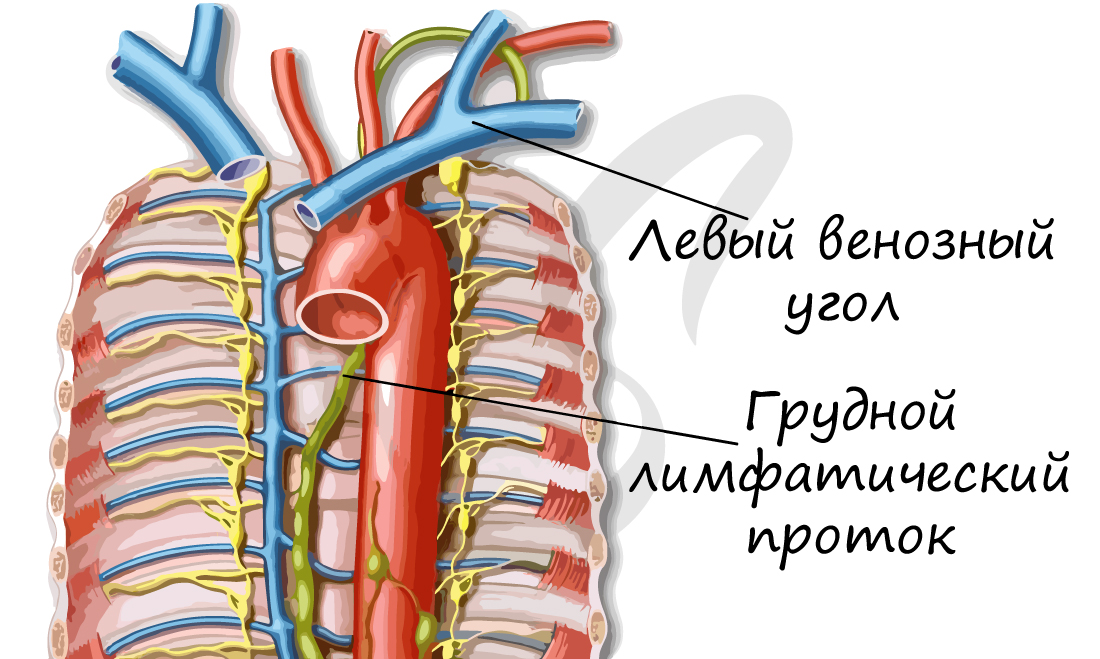

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

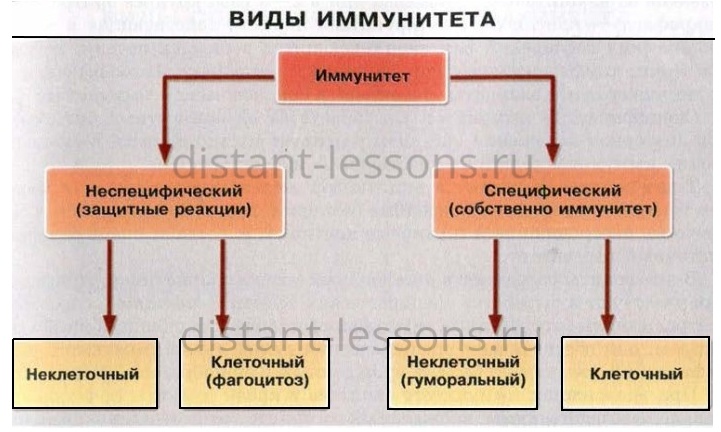

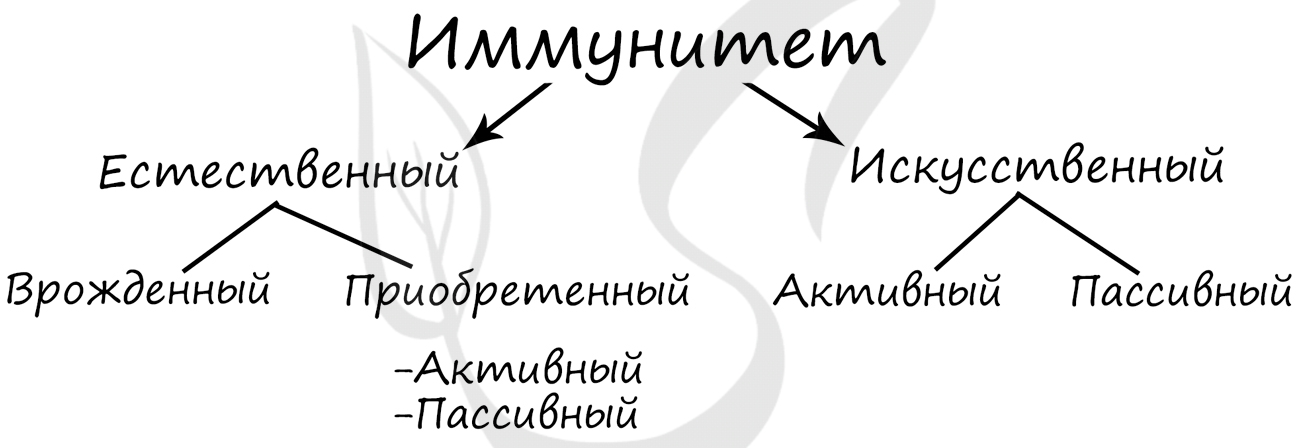

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

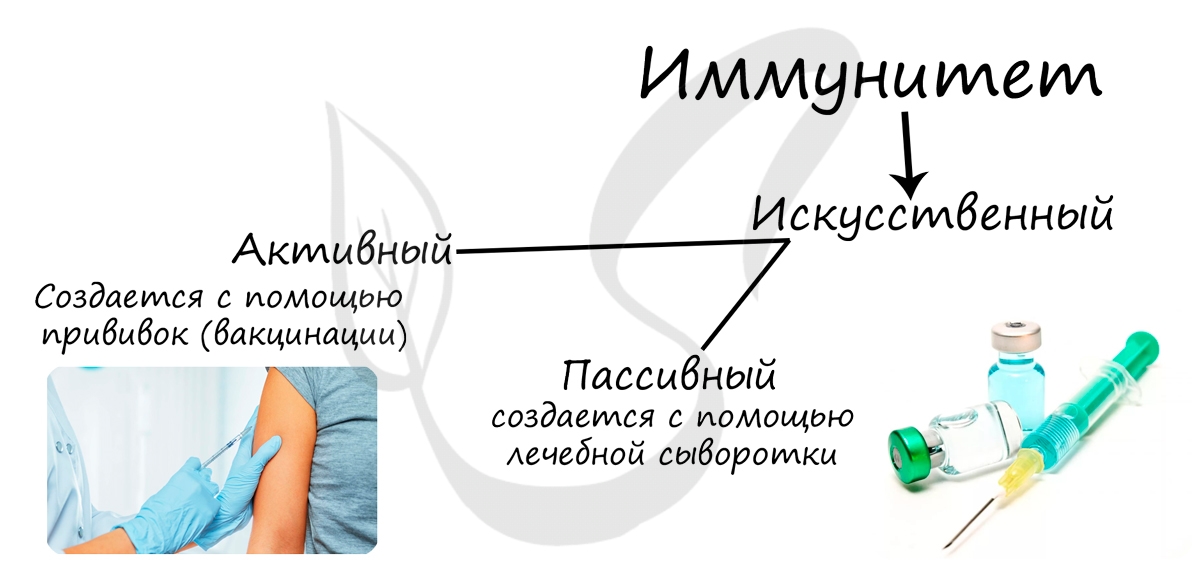

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

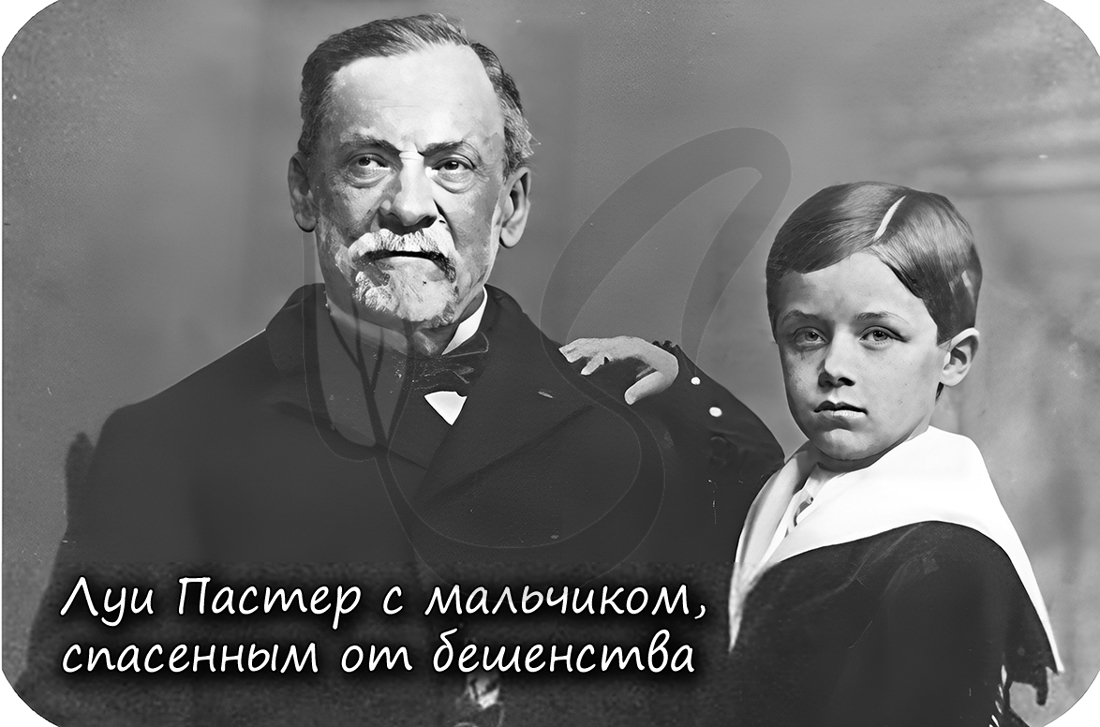

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

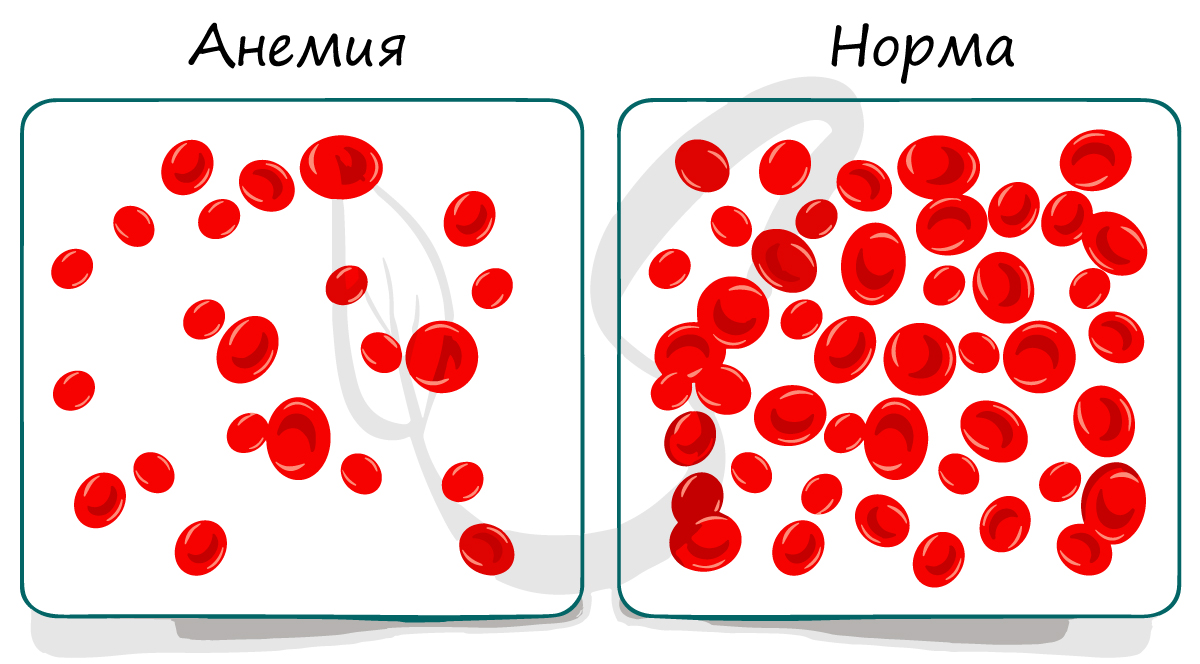

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Иммунитет

-

Словарь основных терминов

-

Органы иммунной системы

-

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

-

Типы иммунитета:

-

Воспалительный процесс.

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Иммунитет — способность организма распознавать вторжение чужеродного материала и мобилизовать клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого материала.

Фрэнк Бёрнет, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Словарь основных терминов

• Иммунитет – способность организма защищать себя от бактерий, вирусов, чужеродных тел, избавляться от них и благодаря этому сохранять постоянство внутренней среды организма.

• Фагоцитоз – процесс «заглатывания» лейкоцитами микроорганизмов, а также остатков мёртвых клеток и других частиц, например, пыли в лёгких.

• Фагоциты – некоторые лейкоциты, осуществляющие процесс фагоцитоза. Фагоциты способны к амёбоидному движению, благодаря образованию ложноножек.

• Антитела – белки, вырабатывающиеся В-лимфоцитами в ответ на присутствие чужеродного вещества – антигена. Антитела строго специфичны. Человеческий организм способен образовать примерно 100 миллионов различных антител, распознающих практически любые чужеродные вещества.

• Антиген – чужеродная молекула, вызывающая образование антител. Антигенами могут быть микробы, вирусы, любые клетки, состав которых отличается от состава собственных клеток организма.

• Антитоксин – специальное защитное вещество. Антитоксины нейтрализуют циркулирующие в крови яды микробов.

• Вакцина – препарат, содержащий убитых или ослабленных возбудителей заболевания, т.е. препарат, содержащий небольшое количество антигенов.

• Лечебная сыворотка – препарат, содержащий готовые антитела. Сыворотка готовится из крови животных, которые раньше специально заражались возбудителем заболевания. Иногда сыворотка готовится из крови человека, переболевшего заболеванием, например гриппом.

• Макрофаги – крупные клетки способные к фагоцитозу, находящиеся в тканях. Выполняют санитарную и защитную функции.

к оглавлению ▴

Органы иммунной системы

1. Тимус (вилочковая железа) расположена позади грудины. Функционирует только у детей. Играет важную роль в развитии иммунной системы. В тимусе образуются и созревают Т–лимфоциты.

2. Костный мозг содержится в трубчатых костях. В нем образуются клетки крови — эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, макрофаги. Рождающиеся здесь лимфоциты мигрируют в тимус. Дозревая там, они образуют Т-лимфоциты.

3. Лимфоузлы – узлы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Они содержат лимфоциты. Фильтруют лимфу, очищая её от вирусов, бактерий, раковых клеток.

4. Селезёнка – орган, в котором формируются лимфоциты. Является биологическим фильтром — удаляет состарившиеся, повреждённые клетки крови, растворяет и поглощает бактерии и другие чужеродные вещества. Выполняет роль депо крови.

Неспецифическая сопротивляемость обеспечивается:

1. Непроницаемостью здоровой кожи и слизистых оболочек для микроорганизмов;

2. Наличием защитных органов: печени, лимфоузлов, селезёнки;

3. Наличием бактерицидных веществ в жидкостях: в слюне, слезах, крови, лимфе, тканевой жидкости.

4. Выделения потовых и сальных желёз, а также соляная кислота выполняют защиту от микроорганизмов.

Наш организм имеет несколько форм защиты от чужеродных тел и соединений.

Неспецифический иммунитет – самая древняя форма иммунитета, осуществляется лейкоцитами путём фагоцитоза. Специфический иммунитет – это способность организма распознавать вещества, отличные от его клеток и тканей, и уничтожать только эти антигены.

В организме имеются два типа лимфоцитов – Т-клетки и В-клетки.

Т-лимфоциты возникают в костном мозге, проходят этап созревания в тимусе и затем расселяются в лимфатических узлах, селезёнке или в крови, где на их долю приходится 40 – 70 % всех лимфоцитов. Т-лимфоциты способны распознавать антигены.

В-лимфоциты образуются в костном мозге, дозревают в лимфоидной ткани червеобразного отростка, миндалинах. В-лимфоциты, получив информацию об антигене от Т-лимфоцита, начинают стремительно размножаться и синтезируют антитела.

к оглавлению ▴

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

Клеточный иммунитет: Т-лимфоциты распознают микроорганизмы, вирусы, трансплантированные органы и ткани, злокачественные клетки. В реакции участвует вся иммунная клетка, свободные антитела при этом не выделяются.

Гуморальный иммунитет: В-лимфоциты выделяют антитела в плазму крови, тканевую жидкость и лимфу. Одни антитела склеивают микроорганизмы, другие осаждают склеенные частицы, а третьи разрушают, растворяют их.

к оглавлению ▴

Типы иммунитета:

| Естественный | Искусственный | |

| Пассивный | Материнские антитела проникают через плаценту в кровь плода и обеспечивают защиту младенца. В первые дни жизни младенец через молоко получает антитела , которые всасываются в кишечнике без расщепления. | Введение антител обеспечивает немедленную защиту от инфекции.однако такая защита действует недолго, поскольку количество антител постепенно снижается. |

| Активный | Организм сам производит антитела в результате инфекции. Корь, ветрянная оспа, коклюш, свинка обычно оставляют стойкий иммунитет. | Введение вакцин вызывают появление антител в плазме привитого человека. В настоящее время разработаны приёмы создания антител при помощи современных методов биотехнологии. |

к оглавлению ▴

Воспалительный процесс.

При ранении участка тела возникает местная реакция, проявляющаяся в отёке и болезненности. Такое состояние называют воспалением. Воспаление сопровождается следующими признаками:

1. Происходит местное расширение капилляров, в результате чего усиливается приток крови к данному участку. Происходит покраснение и повышение температуры.

2. Вследствие усиления проницаемости капилляров, плазма и лейкоциты выходят в окружающие ткани. Возникает отёк.

3. Лейкоциты направляются к бактериям, происходит фагоцитоз. Если фагоцит поглощает больше микробов, чем он может переварить, то он гибнет. Смесь погибших и живых фагоцитов и бактерий называется гноем.

4. Возникающие признаки приводят к раздражению рецепторов, вызывающее ощущение боли.

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Иммунитет» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.03.2023

Специфический, неспецифический, клеточный и гуморальный иммунитет

Материал по биологии

Неспецифический иммунитет назван так, потому что его действие не направлено на конкретные патогены, а на все чужеродные организмы и вещества в целом.

Основными органами неспецифического иммунитета является наша кожа, слизистые оболочки, фагоциты. То есть те органы и клетки, которые формируют естественный барьер между внутренней средой организма и окружающим миром, богатым огромным количеством разнообразных чужеродных организмов. Такой иммунитет является врожденным, ведь у всех есть кожа и другие органы, формирующие данный тип иммунитета.

Слизь, выделения этих органов, а также плазма крови, могут содержать следующие вещества:

+ Лизоцим – разрушает клеточную стенку бактерий, что способствует их лизису (разрушению).

+ Пропердин – стимулирует процесс фагоцитоза, разрушает бактерии, вирусы и даже клетки простейших;

+ Интерферон – белок плазмы крови, имеет противовирусный эффект. Интерфероны не действуют непосредственно на белок, а действуют на зараженные клетки, подавляя синтез вирусных белков. Предотвращая возникновение новых вирусных частиц.

Помимо веществ, растворенных в плазме, сами клетки крови могут уничтожать чужеродные организмы с помощью фагоцитоза. Этот процесс открыл И. И. Мечников и назвал «Фагоцитарной теорией иммунитета», за вклад в развитие науки получил Нобелевскую премию, эта теория используется по сей день. Фагоцитоз способны осуществлять все гранулоциты (базофилы, эозинофилы, нейтрофилы), а также агранулоциты – моноциты и даже некоторые лимфоциты.

Процесс фагоцитоза можно разделить на следующие стадии:

-

Распознание чужеродного микроорганизма. Для этого на поверхности фагоцита есть рецепторы.

-

Захват чужеродной частицы. Фагоцит может изменять форму клетки, подобно тому, как это делает клетка амёбы при питании – выпячиванием ложноножек, которые обхватывают антиген.

-

Эндоцитоз антигена внутрь фагоцита, формирование первичной пищеварительной вакуоли.

-

Слияние лизосомы, несущей гидролитические ферменты, с первичной пищеварительной вакуолью – формирование вторичной пищеварительной вакуоли.

-

Разрушение антигена до мономеров.

Таким образом, неспецифический иммунитет можно разделить на две группы: гуморальный и клеточный.

Специфический, неспецифический, клеточный и гуморальный иммунитет

Виды неспецифический иммунитет

Специфический иммунитет работает против строго определенных антигенов. Его так же можно разделить на клеточный и гуморальный. Клеточный осуществляется за счет Т-лимфоцитов, способных связываться с антигеном и разрушать их. Гуморальный иммунитет формируется при выработке В-лимфоцитами в плазму антител (в этом процесс также участвуют Т-хелперы), которые нейтрализуют чужеродные белки. Механизм гуморального иммунитета открыл П. Эрлих, за что, как и мечников получил Нобелевскую премию.

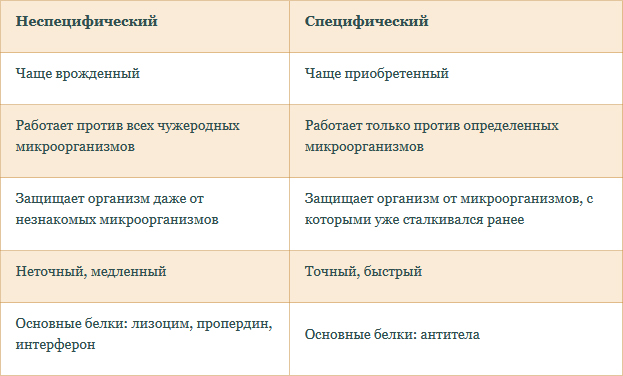

Таб. «Сравнение специфического и неспецифического иммунитета»

Несмотря на существующую классификацию, в которой учёные делят иммунитет на группы, следует понимать, что все группы иммунитета постоянно работают на защиту нашего организма, сохраняя его целостность, предотвращая негативное действие паразитических микроорганизмов. Часто неспецифический иммунитет формирует первую линию обороны, а специфический – вторую.

Регуляция иммунитета

Как известно, во время простуды больным приносят апельсины, дают морс или чай с лимоном. И не спроста. Некоторые вещества способны стимулировать иммунный ответ. К таким веществам относят витамины (C, D, E, B6, B12, и некоторые другие) и некоторые элементы (цинк, кальций, йод). Они участвуют в увеличении количества Т-лимфоцитов. Следует учесть, что витамины могут быть неустойчивыми, особенно это касается витамина С, который легко окисляется на воздухе и особенно легко при нагревании. Поэтому чай с лимоном следует пить не горячим, а тёплым.

Иммунные реакции контролируются как гуморальной, так и нервной системой. Большое влияние на формирование Т-клеток иммунной системы оказывает вилочковая железа (тимус), вырабатывающая гормоны тимозин и тимопоэтин (так осуществляется гуморальное усиление иммунитета). При чрезмерной выработке этих гормонов (гиперфункция тимуса) развиваются такие болезни как системная красная волчанка, а при гипофункции – иммунодефицит. Наиболее активно тимус развивается в детском возрасте.

Гипофиз и эпифиз (части промежуточного мозга) контролируют работу тимуса и красного костного мозга, в которых происходит созревание иммунных клеток. Они стимулируют как гуморальный, так и клеточный иммунитет.

Скудное питание и недостаток белков в пище приводит к понижению иммунитета. Это происходит потому, что без строительного материала (белка), организм человека не может построить необходимые белки иммунитета и структуры клеток иммунной системы.

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 1 Задание № 1 Рассмотрите рисунок и решите, какие клетки крови изображены на нём. Своё решение обоснуйте. Определите, какой процесс изображён на ри- сунке и какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма. Задание № 2 Для прививок против очень опасного вирусного заболевания – чёрной оспы, применялась специально приготовленная вакцина. Она попадала в организм через специальные надрезы на коже плеча. После прививки на месте введения вакцины оставался рубец. О чём говорит след, оставшийся после оспопрививания? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 2 Задание № 1 Что такое лечебная сыворотка? Как её получают? Задание № 2 В середине XX века в эритроцитах многих людей был обнаружен особый белок. Его назвали резус-фактор. Кровь людей, имеющих этот белок, была названа резус-положительной, кровь людей, не имеющих этого белка – резус отрицательной. 85% жителей земли имеют резус-положительную кровь, а 15% резус-отрицательную. Объясните, в каких случаях знания о резус-факторе имеют жизненно важное значение и могут пригодиться вам в жизни. |

||

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 3 Задание № 1 Сравните действие на организм вакцин и лечебных сывороток по следующему плану |

||

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Примеры препаратов против конкретных заболеваний |

||

|

Задание № 2 В газете «Комсомольская правда» печаталась повесть В.М. Пескова «Таёжный тупик», в которой рассказывалось о семье старообрядцев Лыковых, которые, по религиозным соображениям, ушли в глухую тайгу и жили там почти 40 лет, совершенно не общаясь с другими людьми и были случайно обнаружены геологами. Медицинское обследование показало, что жизнь в условиях тишины и покоя, чистого таёжного воздуха, положительно сказалась на состоянии здоровья членов семьи. Лишь одна из систем организма оказалась ослабленной, что привело к почти одновременной смерти трёх из пяти членов семьи Лыковых после многочисленных встреч с геологами, врачами, журналистами. Какая система была ослаблена у Лыковых и почему? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 4 Задание № 1 Объясните, какие иммунные процессы происходят в организме человека при введении вакцины? К чему эти процессы в конечном итоге приведут? Задание № 2 Выдающийся русский учёный-физиолог И.П. Павлов сказал: «В организме имеется «чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого». Какую реакцию организма имел в виду учёный? почему она названа чрезвычайной? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 5 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Что обозначают цифры на этом рисунке? Какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма? Задание № 2 Почему для пчеловода ужаления пчёл безопасны? Задание № 3 Почему гриппом и ангиной человек может болеть помногу раз, а ветряной оспой – один раз в жизни? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 6 Задание № 1 Перечислите и раскройте значение явлений, которыми сопровождается воспалительный процесс, как реакция на вторжение в организм антигена. Объясните, нужно ли в период воспалительного процесса снижать температуру тела с помощью лекарств? А если нужно, то в каком случае? Задание № 2 Если в пробирку с кровью человека, переболевшего дифтерией, добавить возбудителей этого заболевания – бактерии дифтерийные палочки, то они очень быстро погибнут, а если их добавить в пробирку с кровью человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию против этого заболевания, гибели дифтерийных палочек не произойдёт. Объясните почему. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 7 Задание № 1 В организм ребёнка, никогда не болевшего ветряной оспой, проник вирус – возбудитель этого заболевания. Раскройте сущность иммунных процессов, которые будут происходить в организме ребёнка и к чему они в конечном итоге приведут? Задание № 2 Объясните, как по анализу крови можно определить протекание воспали- тельного процесса в организме. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 8 Задание № 1 В организм ребёнка, который около года назад переболел ветряной оспой (ветрянкой), вновь проник вирус ветряной оспы. Раскройте сущность процес- сов, которые будут происходит в организме и к чему они в конечном итоге приведут. Задание № 2Объясните, почему кровь для анализа нужно сдавать утром и натощак. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 9 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Кем из учёных этот процесс был открыт и изучен? Раскройте роль данного процесса для сохранения целостности всего организма. Задание № 2 Объясните, почему труп животного под влиянием гнилостных бактерий уже через сутки начинает разлагаться, а живой организм действию гнилостных бактерий не подвергается? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 10 Задание № 1 Дайте научное определение биологическим терминам:

Задание № 2 Существует такая английская поговорка «Немного грязи ребёнку не помешает». Объясните, в чём глубокий смысл поговорки. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 11 Задание № 1 Илья Ильич Мечников Луи Пастер Эдуард Дженнер (1845 – 1916 гг) (1882 – 1895 гг) (1749 – 1823 гг) Развитие представлений об иммунитете связано с именами большого коли- чества учёных. Каков вклад Эдуарда Дженнера, Луи Пастера, Ильи Мечникова в развитие науки об иммунитете? Задание № 2Человек переболел ветряной оспой. Объясните, может ли он заболеть корью, в том случае, если ему не сделаны прививки против кори. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 12 Задание № 1 Сравните дифтерийную вакцину и противодифтерийную сыворотку |

||

|

план |

Дифтерийная вакцина |

Противодифтерийная сыворотка |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Задание № 2 Объясните, почему прививка против кори не обеспечивает иммунитет к столбняку. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 13 Задание № 1 Дайте определение следующим видам иммунитета:

Задание № 2 Какова роль иммунитета в организме человека? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 14 Задание № 1Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 16 Задание № 1 Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2 Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 15 Задание № 1Напишите, о каких видах иммунитета идёт речь в каждом из ниже приведённых примеров.

преждения заболевания) была введена противостолбнячная сыворотка.

этой болезнью.

болезнью не заболеет.

5. Человек не может заразится от собаки болезнью чумкой , или от кур – куриной холерой. 6. Клетки фагоциты захватывают ложноножками бактерии , поглощают и пере- варивают их.

8. Организм способен распознать определённые клетки или вещества, отличные от его собственных тканей и веществ и уничтожить только эти, конкретные антигены. 9. Организм способен распознать и обезвредить все вещества и микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры плесневых и паразитических грибов) независимо от их химической природы. Задание № 2Раскройте роль иммунитета в сохранении целостности всего организма, используя понятия: естественный иммунитет, искусственный иммунитет. |

Ответы на задания Вариант № 1

Задание № 1

На рисунке изображён фагоцитоз – процесс захвата и переваривания клеткой твёрдых частиц.

Данный процесс обеспечивает важное свой ство организма – обнаружить и уничтожить антиген для обеспечения целостности всего организма.

Задание № 2

Рубец после оспопрививания говорить о том, что у человека выработан искусственный активный иммунитет к чёрной оспе после вакцинации, то есть этот человек уже никогда не заболеет чёрной оспой.

Вариант № 2

Задание № 1

Лечебная сыворотка – это медицинский препарат, содержащий готовые антитела против возбудителей какого-либо заболевания. Лечебную сыворотку получают из крови людей, или животных, перенёсших какое-либо заболевание. Для получения сыворотки животному постепенно вводят всё увеличивающиеся дозы возбудителя конкретного заболевания, добиваясь появления стойкого иммунитета к нему. После этого берут кровь животного, дают ей свернуться, отделяют сыворотку (плазму крови, лишённую белка фибриногена), запаивают её в ампулы и отправляют в медицинские учреждения.

Задание № 2

Знания о резус-факторе могут пригодиться медикам при переливании крови, так как резус положительную кровь можно приливать, не опасаясь агглютинации (склеивания) эритроцитов людям с положительным резус-фактором крови.

Знания о резус-факторе крови могут пригодиться будущим женщинам-мамам, так как ,если у женщины кровь резу-отрицательная, а у отца – положительная., то ребёнок может, как правило. в 50% случаев унаследовать резус-положительный фактор отца. В этом случае в ходе беременности возникнет резус-конфликт, в процессе которого организм матери будет разрушать эритроциты плода с чуждым для матери белком и у ребёнка разовьётся поражение печени – так называемая гемолитическая желтуха, что может привести к гибели плода или новорождённого.

Вариант № 3

Вариант № 1

Сравнительная характеристика лечебной сыворотки и вакцины

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

Готовые антитела против конкретного антигена |

Убитые или ослабленные возбудители заболевания |

|

Когда вводится |

После возможного заражения, во время болезни |

По графику, перед угрозой эпидемий |

|

С какой целью вводится |

Помочь заболевшему человеку выздороветь |

Защитить население от опасных и даже смертельных болезней |

|

Какой вид иммунитета формирует |

Искусственный пассивный |

Искусственный активный |

|

Примеры |

Противодифтерийная, противостолбнячная, противозмеиная сыворотки |

Вакцины против туберкулёза, гриппа. дифтерии, столбняка, бешенства, полиомиелита, гепатита, коклюша, скарлатины, полиомиелита., чёрной оспы |

Задание № 2

У Лыковых отсутствовал иммунитет против инфекционных заболеваний, так как им не сделаны были соответствующие прививки и они не встречались с людьми, носителями инфекционных заболеваний. Следовательно, их иммунная система оказалась беззащитной перед заболеваниями современного человечества.

Вариант № 4

Задание № 1

После введения вакцины, которая содержит сильно ослабленных возбудителей серьёзных и опасных инфекционных заболеваний, в организме начинают активизироваться все иммунные процессы:

Антиген поглощается и растворяется фагоцитами и его ДНК становится доступна для изучения особыми видами лейкоцитов – лимфоцитами. По результатам изучения ДНК антигена начинается выработка антител против него. В-клетки вырабатывают специфические белки – антитела, которые прикрепляются к возбудителю инфекции и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело (осуществляется гуморальный иммунитет). Комплекс уничтожается Т-клетками фагоцитами (клеточный иммунитет). Эти процессы сопровождаются лёгким недомоганием, незначительным лейкоцитозом, небольшим повышением температуры, то есть человек перенесёт заболевание в очень лёгкой форме или даже не заметит его. Вскоре все введённые антигены и повреждённые им клетки будут уничтожены. Завершится этот процесс образованием клеток иммунной памяти – в-лимфоцитов, которые будут некоторое время циркулировать в крови и выделять антитела против данного антигена. После этого даже при внедрении в организм сильных возбудителей инфекционного заболевания, они будут обезврежены готовыми антителами и уничтожены фагоцитами. Человек приобретёт стойкий

искусственный активный иммунитет к заболеванию, против которого проводилась вакцинация.

Задание № 2

«Чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого» это воспаление. Чрезвычайная, потому что не требует промедления и отлагательства, чтобы не дать антигенам погубить организм. Жертвует организм в прооцессе воспаления клетками крови 0- лейкоцитами, которые в борьбе с инфекцией гибнут в большом количестве.

Вариант № 5

Задание № 1 (см. вариант № 1)

Задание № 2

После многочисленных ужалений пчёл у пчеловодов выработалось огромное количество антител, которые разрушают пчелиный яд. Поэтому при каждом новом ужалении эти антитела тут же разрушают яд, поэтому боли, опухоли и покраснения не возникает.

Задание № 2

Продолжительность жизни клеток иммунной памяти на различные виды антигенов разная: вирус ветрянки 70 лет, на дифтерийную палочку 10 лет. Ана ангину клетки иммунной памяти вообще не образуются.

Вариант № 6

Задание № 1

Признаки воспалительного процесса:

— повышение температуры, так как в этом случае борьба с инфекцией идёт быстрее;

— увеличение количества лейкоцитов 9лейкоцитоз) так как много лейкоцитов гибнет в

борьбе с антигеном;

— увеличение СОЭ – скорости оседания эритроцитов;

— появление гноя – погибших в борьбе с антигеном лейкоцитов:

— покраснение, отёк обусловлены увеличением проницаемости капилляров. Чтобы облегчить им выход из кровеносного русла к очагу инфекции

— недомогание объясняется появлением в организме продуктов жизнедеятельности

антигена, его ядов

Снижать температуру до 380С. не рекомендуется, так как это уменьшит скорость иммунных процессов. Принимать жаропонижающие нужно при повышении температуры тела выше 380С, так как при более высокой температуре возникают проблемы с функционированием мозга, внутренних органов.

Задание № 2

В крови человека, болевшего дифтерией, содержатся антитела против данного антигена, которые способны его уничтожить. В крови человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию от данного заболевания готовых антител нет и дифтерийная палочка уничтожаться не будет.

Вариант № 7

Задание № 1

См. вариант 4. Только воспалительный процесс пройдёт очень сильно, с повышением температуры, плохим самочувствием, с многочисленными высыпаниями на коже в виде красных точек, а затем пузырьков, заполненных жидкостью, в которой находятся вирусы ветряной оспы.

Задание № 2

Анализ крови может определить наличие воспалительного процесса в организме по:

1. Увеличению количества лейкоцитов (лейкоцитозу) свыше 8 мыс/мм3, так как много лейкоцитов гибнет в очаге воспаления и их количество должно всё время пополняться.

2. Увеличению количества СОЭ выше 15 мм/час

Вариант № 8

Задание № 1

Если ребёнок переболел ветрянкой около года назад, то в его крови циркулируют клетки иммунной памяти в-лимфоциты, которые постоянно выделяют антитела против вируса ветряной оспы. Если данный вирус повторно проникнет в организм ребёнка, то эти готовые антитела прикрепятся к вирусу и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело, который будет уничтожен т-клетками фагоцитами. Поэтому заболевание не возникнет вновь, так как у ребёнка выработался естественный приобретённый активный иммунитет к данному вирусу,

Задание № 2

Кровь необходимо сдавать утром и натощак. Так как при этом будут получены истинные показатели количества лейкоцитов., так как после приёма пищи и утомительного рабочего дня количество лейкоцитов увеличивается.

Вариант № 9

Задание № 1

См. варианты 1,5.

Процесс фагоцитоза был открыт русским учёным микробиологом И.И. Мечниковым.

Задание № 2

У живого организма функционирует иммунная система, уничтожающая гнилостные бактерии. У трупа таковая отсутствует

Вариант № 10

Задание № 1

-

Антиген. – собирательное название всех тел, которые являются чуждыми организму: бактерий, вирусов, чужеродных тканей, чужеродных белков, чужеродных тел.

-

Антитело специфический белок. Вырабатываемый в-лимфоцитами на конкретный антиген. Антитела способны образовывать с антигенами безвредные комплексы – «антиген-антитело»

-

Фагоцитоз – процесс захвата, поглощения и переваривания клетками фагоцитами твёрдых чужеродных частиц.

-

Фагоциты- клетки. Осуществляющие фагоцитоз – лейкоциты. Макрофаги. Т-клетки.

-

Т-лимфоциты – особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие клеточный иммунитет. Фагоциты.

-

В-лимфоциты –особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие гуморальный иммунитет. Выработку антител

-

Воспаление – чрезвычайная реакция организма на вторжение антигена. Предназначена для ликвидации возбудителя заболевания.

-

Интерферон – белок, который выделяет клетка, в которую проник вирус. Интерферон предназначен для уничтожения вирусов.

Задание № 2

Вероятно излишняя чистота может ослабить иммунитет тем, что организм не будет испытывать потребности в выработке большого количества натител.

Вариант № 11

Задание № 1

Эдуард Дженнер — английский врач, который нашёл способ борьбы с чёрной оспой – оспопрививание, впервые применил вакцинацию против этой свирепой болезни.,

Луи Пастер, французский микробиолог, нашёл способы ослаблять микробы, чтобы они потеряли способность вызывать болезни. Создал вакцины против бешенства. Куриной холеры.

Илья Ильич Мечников – русский учёный-микробиолог. Открыл и изучил фагоцитоз. За эту работу удостоен Нобелевской премии.

Задание № 2

Корью ребёнок в этом случае заболеть может, так как антитела, способные уничтожить антиген, специфичны, то есть могут обезвредить только тот антиген, против которого они были созданы.

Вариант № 12

Задание № 1

См. вариант 3

Задание № 2

См. вариант 11

Вариант № 13

Задание № 1

1. Неспецифический иммунитет направлен на уничтожение любого антигена, независимо от его природы.

2. Специфический иммунитет направлен на обнаружение и уничтожение конкретного специфического антигена

3. Клеточный иммунитет – фагоцитоз т-клетками.

4. Гуморальный иммунитет – выработка специфических антител в-клетками

5. Видовой невосприимчивость к болезням животных

6. Естественный (природный) приобретённый пассивный – иммунитет, полученный младенцем с молоком матери..

7. Естественный (природный) приобретённый активный — иммунитет, приобретённый после болезни

8. Искусственный активный – иммунитет, приобретённый после вакцинации.

9. Искусственный пассивный – иммунитет, полученный после введения лечебной сыворотки.

Задание № 2 иммунитет – способность организма обнаружить и уничтожить антиген. Иммунитет обеспечивает целостность организма, защищает от гибели организма от болезнетворных бактерий и вирусов, разрушает яды опасных животных.

Вариант № 14

Задание № 1

«Ворота инфекции» — органы, через которые могут проникнуть болезнетворные бактерии и вирусы: кожа, слизистые оболочки, органы дыхания, кровообращения, половые органы, стенки кровеносных сосудов, клеточные мембраны.

Защитные барьеры: многослойный эпителий кожи, кислая реакция пота. Слизистые оболочки, мерцательный эпителий дыхательных путей, лейкоциты-фагоциты, лизоцим слюны. Соляная кислота желудочного сока. Соединительнотканная оболочка кровеносных сосудов. Гемато-энцефалический барьер.

Задание № 2

Поскольку в селении свирепствует заболевание, вакцинацию проводить поздно. Надо лечить уже заболевших людей. Поэтому надо взять с собой лечебную сыворотку.

Вариант № 15

Задание № 1

1. Искусственный пассивный

2. Искусственный активный

3. Естественный приобретённый активный

4. Естественный приобретённый пассивный

5. Естественный, видовой

6. Клеточный

7. Гуморальный

8. Специфический

9. Неспецифический

Задание № 2

См. Вариант 13

Иммунитет человека

09-Апр-2013 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Иммунитет человека

— это способность организма освобождаться от генетически чужеродных частиц и собственных структур, потерявших свои нормальные функции.

Генетически чужеродными являются болезнетворные микроорганизмы, вирусы, белки, а также собственные поврежденные и измененные клетки, например, раковые.

Основоположники иммунологии:

- Луи Пастер — его труды положили начало микробиологии как отдельной самостоятельной науки. Он разработал метод предохранительных прививок.

- Пауль Эрлих — много лет занимался проблемами иммунитета и разработкой методов лечения инфекционных заболеваний. Описал различные виды лейкоцитов. Создал гуморальную теорию иммунитета.

- Илья Ильич Мечников — основал первую русскую бактериологическую станцию. Открыл явление фагоцитоза — как защитной реакции организма.

Все, чему противостоит иммунная система, называется антигены.

По сути, это гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Для начала давайте разберем, какие виды иммунитета бывают у человека…

Врожденный иммунитет — иммунитет человека, который передается по наследству, т.е. он «прописан» в генотипе.

Приобретенный иммунитет — вырабатывается организмом в течение жизни.

Активный иммунитет — организм человека сам вырабатывает антитела — это может быть после заболевания или при введении вакцины.

Пассивный иммунитет — организм получает антитела. Получить он их может либо в виде сыворотки, либо от матери — с молоком ( в буквальном смысле) и при внутриутробном развитии.

-

Естественный иммунитет включает врожденный иммунитет и приобретенный активный (после перенесенного заболевания). А также пассивный при передаче антител ребёнку от матери.

-

Искусственный иммунитет включает приобретенный активный после прививки (введение вакцины) и приобретенный пассивный (введение сыворотки).

Неспецифический иммунитет — это защитные реакции, возникающие

на любой антиген.

|

Неспецифический иммунитет на клеточном уровне |

Неспецифический иммунитет на не клеточном уровнем |

| микроорганизмы — симбионты, находящиеся на поверхности нашего тела, выделяют вещества, поражающие патогенных «агрессоров»;

фагоциты в крови обеспечивают неспецифический иммунитет внутри организма |

покровы тела как механический барьер;

секреты кожных желез с бактерицидным действием; в слюне — бактерицидное вещество лизоцим; |

Специфический иммунитет — образуется на какой-то конкретный антиген и при повторном заражении организм реагирует только на него.

При специфическом иммунитете большую роль играют Т- и В- лимфоциты

|

Т-лимфоциты (клеточный иммунитет) |

В — лимфоциты (гуморальный иммунитет) |

| созревают в тимусе (вилочковой железе);

узнают и поражают чужеродные патогенные бактерии; могут отторгать пересаженные ткань реагируют на собственные переродившиеся ткань и раковые клетки; |

созревают в лимфоидных узелках кишечника и миндалин;

участвуют в выработке антител |

Клетки иммунной системы

Мы уже говорили об антителах в крови.

Клетки, обеспечивающие иммунитет человека — фагоциты и моноциты.

Именно эти клетки содержат антитела — белки крови, которые взаимодействуют с антигеном, защищая таким образом организм.

Фагоцит — клетка, соответствующая своему названию, способная поглощать и убивать (нейтрализовать) бактерию или инфекции.

Фагоциты работают против всех «иноземных захватчиков», они не специфичны, поэтому такой вид иммунитета называют неспецифическим.

Формируются фагоциты человека еще в зародыше — первые клетки фагоцитов можно обнаружить уже на 2 месяце развития плода.

Производятся они стволовыми клетками красного костного мозга. Дальше они «доформировываются» в селезенке.

Когда ребенок появляется на свет, его фагоциты продолжает производить селезенка.

Моноцит — вид фагоцита, который отвечает за специфический иммунитет.

Моноциты тоже образуются в красном костном мозге, но «доформировываются» в тимусе. У эмбриона они образуются уже на 4 месяце.

Антитела, нарабатываемые в тимусе, затем разносятся по всему организму и они могут накапливаться в лимфоидной ткани и лимфоидных узлах. Эти клетки уничтожают только тех микроорганизмов, против которых они сформированы. Чем больше различных микроорганизмов попадает в тимус, тем против большего количества нарабатываются соответствующие специфические антитела.

Органы иммунной системы

Центральные органы иммунной системы

- Красный костный мозг — основной орган кроветворения и иммунной системы человека.

- Тимус, или вилочковая железа — «подростковая» железа внутренней секреции человека.

Периферические органы нервной системы

- Лимфатические узлы — фильтры нашей иммунной системы.

- Селезенка — в ней клетки иммунитета дозревают.

- вопросы ЕГЭ по иммунитету

- ОГЭ-тест по иммунитету

Обсуждение: «Иммунитет человека»

(Правила комментирования)

Общее значение иммунитета

Под иммунитетом понимают защитные системы организма, работающие против всего чужеродного, объединяемого под общим названием «антигена».

В роли антигена могут выступать различные инфекционные агенты (бактерии, вирусы и т.д.), белки других организмов (иногда полисахариды), гельминты, пересаженные ткани и органы, собственные измененные клетки организма (мутированные, опухолевые, стареющие и т.п.), сперма при оплодотворении, эмбрион для матери и др. Говоря другими словами, иммунитет поддерживает клеточный, белковый и генетический гомеостаз организма. Поэтому его рассматривают в настоящее время как одну из регуляторных систем организма человека и других животных.

К иммунитету предъявляются два главный требования:

- адекватно реагировать на любой возможный антиген;

- уметь эффективно отличить «свое» от «чужого» или «своего измененного».

Эти две задачи- наисложнейшие, но если их не решить, вид теряет эволюционный успех и элиминируется, ибо любой организм буквально окружен великим множеством паразитов, размеры которых имеют пределы от нескольких нанометров до нескольких десятков метров! Человек, как хорошо известно, принадлежит к классу Mammalia, поэтому у него очень много паразитов (птицы и млекопитающие, как гомойотермные животные, имеют самое большое число паразитов из всех живущих на Земле организмов), но и система иммунитета в наибольшей мере развита как раз у птиц и млекопитающих. Самые изученные с точки зрения иммунологии объекты- это куры, белые мыши и человек.

Иммунология как наука имеет путь развития длиной чуть более ста лет, но тем не менее, сейчас она является одной из самых результативных и динамически развивающихся биологических наук, имеющая к тому же и огромный выход в практику (прежде всего, в медицинском плане). Начальный период развития иммунологии характеризовался многолетней, но весьма плодотворной дискуссией между сторонниками теорий клеточного (их возглавлял И.И.Мечников) и гуморального (во главе с П.Эрлихом) иммунитета. Первые считали, что главная роль в защите организма от антигенов принадлежит лейкоцитам, способным в фагоцитозу антигенов с последующим их перевариванием. Вторые доказывали, что решающую роль в обезвреживании антигенов имеют защитные белки (их назвали «антитела»), которые растворены в плазме крови. В конечном итоге оказалось, что правы и те, и другие, а современная теория иммунитета объединила обе ранее существовавшие.

«Классические» представления об иммунитете

Существует два вида иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный (видовой) иммунитет обеспечивает защиту организма от паразитов, поражающих другие виды (например, чума крупного рогатого скота, вирус табачной мозаики). Приобретенный (индивидуальный) иммунитет возникает после перенесения человеком какого-то заболевания, т.е. у каждого индивида он свой, собственный. Сейчас принято врожденный иммунитет называть неспецифическим, а приобретенный- специфическим. Разница между ними следующая:

| Неспецифический иммунитет: | Специфический иммунитет: |

| — вторичный ответ по силе и времени действия абсолютно такой же, как и при первичном ответе на поступление в организм антигена | — вторичный ответ развивается быстрее и сильнее, чем первичный |

| — антиген не запоминается | -обладает иммунологической памятью (т.е. антиген запоминается) |

Примером неспецифического иммунитета может служить воспалительная реакция при попадании в кожу занозы, причем при повторном поражении такой же занозой все этапы реакции организма развиваются точно также, как и при первичном ответе. Кратко укажем, что главную роль в этих процессах играют микрофаги (они происходят из одного вида лейкоцитов крови- нейтрофилов), способные к фагоцитозу антигенов (прежде всего — бактерий). Кстати, гной, возникающий при различных болезнях у человека, — это не что иное, как масса погибших микрофагов.

Возможность формирования системы приобретенного иммунитета закладывается при рождении одинаковой у всех людей, но в процессе жизни в силу того, что каждый человек контактирует в течение жизни со «своим» набором антигенов, приобретенный иммунитет формируется у всех людей по-разному, строго индивидуально. Этот вид иммунитета принято делить на естественный и искусственный, каждый из которых делится на активный и пассивный. Rратко рассматриv эти четыре случая.

Современные представления об иммунитете

В настоящее время иммунный ответ организма связывают главным образом с согласованной деятельностью трех видов белых клеток крови (агранулярных лейкоцитов): В- , Т-лимфоцитов и макрофагов. Первоначально они или их предшественники (т.н. стволовые клетки) образуются в красном костном мозге, затем наблюдается их миграция в лимфоидные органы. Эти органы делятся на первичные (где лимфоциты «обучаются») и вторичные (где они «работают»). Первичными органами являются тимус(вилочковая железа) и бурса (у птиц) или красный костный мозг (возможно, и аппендикс) у млекопитающих; отсюда и название этих лимфоцитов- Т- и В-клетки соответственно. Обучение направлено на приобретение способности отличать свое от чужого (умения распознавать антигены). Чтобы быть узнанными, клетки организма синтезируют специальные белки, называемые белками главного комплекса гистосовместимости (мы их будем обозначать по английской аббревиатуре белки МНС).

У каждого человека в силу генетической изменчивости эти белки разные, хотя можно выделить ряд похожих групп белков МНС у разных людей (по типу, как группы крови), которые обязательно учитывают при трансплантации органов.

К вторичным лимфоидным органам относят селезенку, лимфатические узлы, миндалины, аденоиды, аппендикс, периферические лимфатические фолликулы. Они, как и сами клетки иммунитета, разбросаны по всему телу человека,

чтобы «встретить» любой антиген во всеоружии. Во вторичных лимфоидных органах, собственно, и развивается иммунная реакция на антиген. Например, при различных воспалительных болезнях резко увеличиваются лимфоузлы около пораженного органа. Лимфоидные органы на первый взгляд представляются небольшой системой организма, но подсчитано, что в сумме их масса составляет более 2,5 кг (что больше массы, например, печени!).

Таблица 1. Виды иммунитета и пути их формирования

| Активный | Пассивный | |

| Искусственный | Формируется путем вакцинации. Человеку делается прививка ослабленными или убитыми вирусами или бактериями. В результате развивается первичный иммунный ответ организма, а при попадании нормального неослабленного возбудителя заболевания обеспечивается вторичный ответ, ведущий к легкому течению болезни и быстрому обезвреживанию антигена. Методами генной инженерии создаются безвредные вакцины, не имеющие в своем составе «поражающего» фактора (ДНК или РНК вирусов или бактерий), но содержащие их поверхностные белки, на которые развивается иммунный ответ | возникает после введения сывороток, которые содержат готовые антитела против конкретного антигена (например, против дифтерии, энцефалита, змеиного яда). Эти антитела получают от иммунизированных лошадей или методами генной инженерии. Поскольку некоторые болезни развиваются быстрее, чем иммунный ответ организма, человек может умереть; но если своевременно ввести готовые антитела, они помогают справиться с болезнью, за это время развивается собственный иммунный ответ. Разработка методов вакцинации и сывороток тесно связана с именем великого французского ученого Л.Пастера |

| Естественный | Возникает как вторичный ответ организма после перенесения заболевания, первого контакта с каким-то антигеном и т.п. В крови такого человека накапливаются антитела (против данного антигена!), образуются также клетки иммунологической памяти. Если в организм вновь попадает этот антиген, иммунный ответ развивается быстрее и сильнее, и болезнь протекает в легкой форме | обеспечивается передачей от матери к плоду (через плаценту) или ребенку (в большей степени-через молозиво, в меньшей — через молоко) антител против самых опасных детских болезней- скарлатины, дифтерии, кори и т.п. |

Во время эмбриогенеза закладывается разнообразие В — лимфоцитов (по оценкам ученых, насчитывается около миллиарда различных вариантов В-клеток — равно как и Т-клеток), причем каждый В-лимфоцит направлен против строго определенного антигена. Разумеется, миллиарда генов в геноме человека быть не может, и гигантское разнообразие, обеспечивается минимумом генетического материала (назовем только некоторые из этих механизмов: соматическая рекомбинация, соматические мутации, ошибки сплайсинга). В-клетки после активации превращаются в плазматические клетки (или плазмоциты), которые живут недолго, но успевают произвести великое множество антител.

Антитела (или иммуноглобулины) устроены однотипно, хотя среди них выделяют 5 классов. Главная особенность антител-умение связывать строго определенный антиген: так, при кори в организме вырабатывается «противокоревой» иммуноглобулин, против гриппа- «противогриппозный» и т.п. Молекула иммуноглобулина имеет в своем составе две тяжелые и две легкие полипептидные цепочки, поэтому у нее два совершенно одинаковых центра связывания антигенов (говорят, что мономер иммуноглобулинов двухвалентен). В молекулах антител есть и участки, отвечающие за привлечение эффекторных (т.е. поражающих) систем иммунитета; поэтому главная функция антител- не разрушение антигенов, а весьма существенная помощь в их обезвреживании, без антител иммунный ответ развивается очень медленно.

Различают 3 главных вида Т-лимфоцитов: хелперы («помощники»), супрессоры(«подавители») и киллеры(«убийцы»).

Хелперы способны узнавать антиген и двумя способами активировать соответствующий В-лимфоцит (непосредственно при контакте или дистантно с помощью специальных веществ- лимфокинов). Наиболее известным лимфокином является интерферон, который используется в медицинских целях при лечении вирусных болезней (например, гриппа), но эффективен только в самые первые дни развития заболевания. Супрессоры способны выключать иммунный ответ, что очень важно: если иммунная система не будет подавлена после обезвреживания антигена, составные части иммунитета будет поражать собственные здоровые клетки организма, что приведет к развитию аутоиммунных болезней.

Киллеры являются главным звеном клеточного иммунитета, т.к. они по белкам МНС узнают антигены и эффективно их поражают. Киллеры работают против клеток, пораженных вирусными инфекциями, а также опухолевых, мутированных, стареющих клеток организма.

Сравнительно недавно был познан механизм их действия: они выделяют в плазмалемму клеток-мишеней специальные белки (порфирины), которые, полимеризуясь, образуют в этой плазмалемме поры, через которые либо накачивается в клетку вода, либо цитоплазма «вытекает» наружу- и клетка гибнет. Поражающим фактором при этом является только мономер порфиринов, полимерная форма поры не может включиться в плазмалемму соседних клеток, тем самым достигается эффект «точечного удара»- поражается только та клетка, которую нужно поразить. Еще раз удивимся удивительному свойству природы вырабатывать в процессе эволюции простые и изящные механизмы, позволяющие легко и остроумно решать самые сложные и запутанные проблемы, стоящие перед организмом в его беспрерывной борьбе с условиями окружающей среды!

И, наконец, охарактеризуем макрофаги. Эти клетки происходят из моноцитов, относящихся к агранулярным лейкоцитам. Главная функция макрофагов- способность к фагоцитозу различных антигенов.

Оседлые макрофаги можно найти практически по всех органах и тканях организма человека (например, клетки Лангерганса в коже, клетки Куппера в печени, альвеолярные макрофаги в легких, перитониальные макрофаги в полости тела, синовиальные макрофаги в суставах, остеокласты в костях, хондрокласты в хрящах, микроглия в головном мозге и т.д.). Даже краткий перечень макрофагов показывает, что они разбросаны по всему организму, что обеспечивает адекватный ответ иммунной системы на любой антиген, попавший в любом месте организма.

Теперь соединим три главных элемента иммунитета в общую схему взаимодействия, например, при бактериальной инфекции:

Когда антиген, преодолев первые защитные барьеры организма (кожу, различные слизистые оболочки, HCl желудка и т.п.), все-таки попадает в какой-то орган, он фагоцитируется ближайшим макрофагом, который презентирует его (или его детерминанту) на своей плазмалемме рядом с белками МНС.

Эти два вещества (антиген + белок МНС) узнаются двойным рецептором хелпера, причем только тем из всего их многообразия, который направлен против данного антигена. Два указанных вещества только вместе воздействуют на хелпер, это обеспечивает включение иммунных реакций в нужный момент.

Затем хелпер активирует специфический В-лимфоцит, направленный против данного антигена.

В-лимфоцит начинает усиленно размножаться и образует клон клеток, часть которых преобразуется в клетки памяти (они обеспечивают приобретенный иммунитет), а большая часть образует плазмоциты, которые производят гигантское количество антител.

Эти иммуноглобулины соединяются с антигенами, образующиеся комплексы поражаются макрофагами, микрофагами, киллерами и другими эф фекторными системами иммунитета. Полученнаяцепь событий представлена нами в виде схемы (рис.1).

Современная теория иммунитета носит название клонально-селективной: образуется клон В-клеток и наблюдается их селекция (т.е. отбор) в конечном счете по антигену (с помощью хелперов). Авторами этой теории были лауреаты Нобелевской премии Ф.Бернет, Н.Ерне, П.Б.Медавар и другие ученые.

Некоторые вопросы практического применения достижений иммунологии

Аутоиммунитет— под этим общим названием объединяется много болезней, причиной которых в конечном счете является нарушение работы супрессоров, в результате чего иммунитет начинает уничтожать собственные здоровые клетки организма. Список этих болезней постоянно расширяется, в настоящее время многие заболевания переводятся в разряд аутоиммунных, т.е. оказалось, что очень много патологий в организме человека, фенотипически проявляющихся по-разному, начальной причиной имеют нарушения иммунитета. К таким болезням можно отнести ювенильный диабет, красную системную волчанку, артриты, многие формы бесплодия и т.д. Например, при артрите сначала поражается хрящевая ткань суставов, а уж затем начинается отложение в них солей (в силу нарушения их питания). Здесь же уместно указать и такое явление, как иммунологическая толерантность: любой новый антиген (а это прежде всего белок) после рождения воспринимается иммунной системой как чужой, и, следовательно, он подлежит уничтожению. У человека в постнатальном периоде онтогенеза окончательно формируются две важнейшие системы организма (головной мозг и половые органы), поэтому они для иммунитета считаются чужими. Эти органы надежно защищены от воздействия иммунной системы с помощью гемоэнцефалического барьера в головном мозге, оболочек половых желез и уже созревших гамет. При нарушении этих барьеров возникают соответствующие болезни.

Иммунодефицитные состояния— болезни, вызываемые нарушением любого элемента иммунной системы организма. Их сейчас насчитывается довольно большое количество, многие определяются наследственными изменениями, но самое известное заболевания этого ряда- конечно же, СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Кратко остановимся на характеристике этой болезни. Вирус СПИДа (или ВИЧ- вирус иммунодецифита человека, в отличие от вируса СПИДа обезьян) избирательно выключает хелперы, в результате иммунный ответ не развивается, и человек становится совершенно беззащитным перед любой инфекцией или патологией (часто он умирает от. условно патогенных бактерий). Чаще всего развиваются всевозможные формы пневмоний, саркома Капоши, активируется вирус Эпштейна-Барр и т.д. Вирус, попадая в Т-хелперы, много лет этот вирус может находиться в неактивном состоянии, но человек инфицирован. Когда же ВИЧ активируется, развиваются болезни иммунодефицита; причем большинство больных умирает в течение 1-2 лет. Сейчас нет ни вакцин, ни сывороток против СПИДа, наиболее известное лекарство (азидотимидин- АЗТ) лишь приостанавливает развитие болезни. Поэтому в настоящее время эпидемия СПИДа приняла пандемический характер, выйдя по уровню смертности на третье место в мире после атеросклероза и рака. Достоверно известны три пути передачи ВИЧа: половым путем (гомо- и гетеросексуальным), через общий шприц и от матери к ребенку при рождении. Отсюда общий вывод: чтобы не заразиться страшной болезней, от которой нет эффективного лечения, необходимо вести нормальный, здоровый образ жизни, соблюдая элементарные правила общей и половой гигиены.

Аллергии— тоже весьма распространенные в последнее время болезни. В этом случае иммунная система в силу разных причин (в том числе и наследственного характера) начинает работать «слишком хорошо» против какого-антигена, которым могут быть пыльца растений, пыль, шерсть животных, перья птиц, духи, пищевые продукты, запах пота и т.п. Если антиген попадает под кожу такого больного, развивается местная иммунная реакция (покраснение кожи и т.д.). На этом основаны принципы диагностики аллергических состояний (например, известная реакция Манту на туберкулез). Если же антиген попадает в организм, развивается усиленная общая иммунная реакция (прежде всего, резкое увеличение всех слизистых оболочек), которая может привести к анафилактическому шоку, он может закончиться смертью, если вовремя не ввести в организм противогистаминные препараты типа димедрола, тавегила и т.п.

Трансплантация органов довольно распространена в последние годы во всем мире. Неудача первых опытов по пересадке тканей и органов связана с тем, что не учитывалась совместимость тканей донора и реципиента по белкам МНС. Сейчас эти молекулы обязательно исследуются у подобных больных, успешность операций по трансплантации колеблется от 60 до 95 % по разным органам. Разумеется, во время такого лечения иммунитет подавляется, наиболее известные способы в настоящее время- введение циклоспорина А и стероидных гормонов. Один из частных случаев трансплантации- переливание крови, когда учитываются различные группы крови, чтобы избежать агглютинации. Реакция агглютинации- типичная иммунная реакция: антитела [агглютинины Аlpha и Beta ] соединяются с поверхностными антигенами эритроцитов (агглютиногены А и В), образуя конгломераты эритроцитов, что приводит к смерти организма. Причем А соединяется с Beta , а В- с Alpha . Отсюда легко понять совместимость групп крови по системе АВО.

Резус-конфликт связан с наличием (Rh+) или отсутствием (Rh-) определенного белка в плазме крови. Rh+ — доминантный аутосомный признак, рецессивные гомозиготы в популяциях человека встречаются примерно в 15 % случаев. Если у Rh- матери формируется Rh+ плод, иммунная система матери реагирует на новый белок; если же второй плод тоже закладывается Rh+, развивается типичный вторичный ответ: либо плод элиминируется, либо образуются различные уродства, либо наблюдается поражение печени, крови и т.д. родившегося ребенка. Поэтому Rh- беременные женщины, у которых первый ребенок был Rh+, начиная со второй беременности (считая и те, которые окончились выкидышем или абортом), находятся под особым контролем в женских консультациях.

Оплодотворение в настоящее время тоже рассматривается как иммунная реакция: взаимодействие яйцеклетки со сперматозоидом весьма напоминает взаимодействие антитела с антигеном. Если поверхностные антигены гамет очень различны (когда самец и самка принадлежат к разным видам), оплодотворения чаще всего не наблюдается; если указанные антигены очень похожи (когда скрещивающиеся животные являются близкими родственниками), тоже чаще всего не удается зачать эмбрион; если же эти антигены различаются, но не слишком сильно, возникает зигота (когда родители принадлежат к одному виду животных, но не являются близкими родственниками). Если образовался эмбрион, иммунная система матери подавляется Т-супрессорами и специально синтезируемыми веществами, чтобы новый антиген (эмбрион) не был подвергнут сильной иммунной атаке. Поэтому организм беременных женщин (в силу этой и многих других причин) является крайне ослабленным, требует максимум внимания, заботы и осторожности. Более того, показано, что и плод через плаценту передает своей матери специальные белки, подавляющие ее иммунитет. Попутно укажем, что сейчас создана вакцина против беременности (на некоторые белки хориона), при беременности развивается вторичный ответ на хорион образовавшегося эмбриона, который в конечном счете погибает. Вакцина действует около двух лет, и если женщина хочет иметь ребенка, она не прививается; если не хочет- делает прививку.