Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Фагоциты человека способны

1) захватывать чужеродные тела

2) вырабатывать гемоглобин

3) участвовать в свёртывании крови

4) вырабатывать антитела

2

Первый барьер на пути микробов в организме человека создают

1) волосяной покров и железы

2) кожа и слизистые оболочки

4) эритроциты и тромбоциты

3

Что происходит в организме человека после предохранительной прививки?

1) вырабатываются ферменты

2) кровь свертывается, образуется тромб

4) нарушается постоянство внутренней среды

4

Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека:

5

Невосприимчивость организма к воздействию возбудителя заболевания обеспечивается:

Раздел: Человек

Пройти тестирование по этим заданиям

Иммунитет

-

Словарь основных терминов

-

Органы иммунной системы

-

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

-

Типы иммунитета:

-

Воспалительный процесс.

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Иммунитет — способность организма распознавать вторжение чужеродного материала и мобилизовать клетки и образуемые ими вещества на более быстрое и эффективное удаление этого материала.

Фрэнк Бёрнет, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Словарь основных терминов

• Иммунитет – способность организма защищать себя от бактерий, вирусов, чужеродных тел, избавляться от них и благодаря этому сохранять постоянство внутренней среды организма.

• Фагоцитоз – процесс «заглатывания» лейкоцитами микроорганизмов, а также остатков мёртвых клеток и других частиц, например, пыли в лёгких.

• Фагоциты – некоторые лейкоциты, осуществляющие процесс фагоцитоза. Фагоциты способны к амёбоидному движению, благодаря образованию ложноножек.

• Антитела – белки, вырабатывающиеся В-лимфоцитами в ответ на присутствие чужеродного вещества – антигена. Антитела строго специфичны. Человеческий организм способен образовать примерно 100 миллионов различных антител, распознающих практически любые чужеродные вещества.

• Антиген – чужеродная молекула, вызывающая образование антител. Антигенами могут быть микробы, вирусы, любые клетки, состав которых отличается от состава собственных клеток организма.

• Антитоксин – специальное защитное вещество. Антитоксины нейтрализуют циркулирующие в крови яды микробов.

• Вакцина – препарат, содержащий убитых или ослабленных возбудителей заболевания, т.е. препарат, содержащий небольшое количество антигенов.

• Лечебная сыворотка – препарат, содержащий готовые антитела. Сыворотка готовится из крови животных, которые раньше специально заражались возбудителем заболевания. Иногда сыворотка готовится из крови человека, переболевшего заболеванием, например гриппом.

• Макрофаги – крупные клетки способные к фагоцитозу, находящиеся в тканях. Выполняют санитарную и защитную функции.

к оглавлению ▴

Органы иммунной системы

1. Тимус (вилочковая железа) расположена позади грудины. Функционирует только у детей. Играет важную роль в развитии иммунной системы. В тимусе образуются и созревают Т–лимфоциты.

2. Костный мозг содержится в трубчатых костях. В нем образуются клетки крови — эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, макрофаги. Рождающиеся здесь лимфоциты мигрируют в тимус. Дозревая там, они образуют Т-лимфоциты.

3. Лимфоузлы – узлы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Они содержат лимфоциты. Фильтруют лимфу, очищая её от вирусов, бактерий, раковых клеток.

4. Селезёнка – орган, в котором формируются лимфоциты. Является биологическим фильтром — удаляет состарившиеся, повреждённые клетки крови, растворяет и поглощает бактерии и другие чужеродные вещества. Выполняет роль депо крови.

Неспецифическая сопротивляемость обеспечивается:

1. Непроницаемостью здоровой кожи и слизистых оболочек для микроорганизмов;

2. Наличием защитных органов: печени, лимфоузлов, селезёнки;

3. Наличием бактерицидных веществ в жидкостях: в слюне, слезах, крови, лимфе, тканевой жидкости.

4. Выделения потовых и сальных желёз, а также соляная кислота выполняют защиту от микроорганизмов.

Наш организм имеет несколько форм защиты от чужеродных тел и соединений.

Неспецифический иммунитет – самая древняя форма иммунитета, осуществляется лейкоцитами путём фагоцитоза. Специфический иммунитет – это способность организма распознавать вещества, отличные от его клеток и тканей, и уничтожать только эти антигены.

В организме имеются два типа лимфоцитов – Т-клетки и В-клетки.

Т-лимфоциты возникают в костном мозге, проходят этап созревания в тимусе и затем расселяются в лимфатических узлах, селезёнке или в крови, где на их долю приходится 40 – 70 % всех лимфоцитов. Т-лимфоциты способны распознавать антигены.

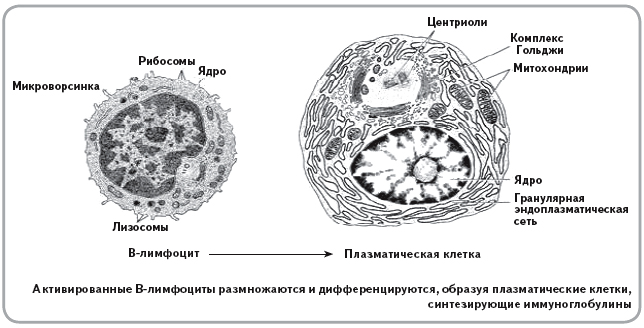

В-лимфоциты образуются в костном мозге, дозревают в лимфоидной ткани червеобразного отростка, миндалинах. В-лимфоциты, получив информацию об антигене от Т-лимфоцита, начинают стремительно размножаться и синтезируют антитела.

к оглавлению ▴

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

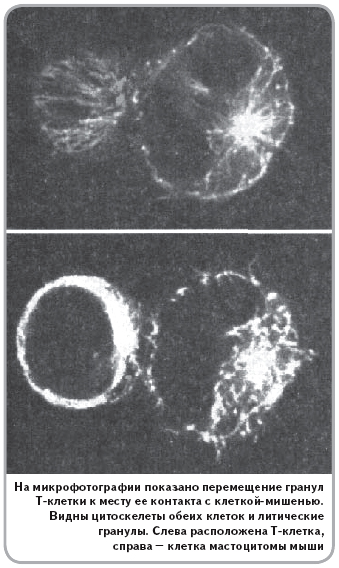

Клеточный иммунитет: Т-лимфоциты распознают микроорганизмы, вирусы, трансплантированные органы и ткани, злокачественные клетки. В реакции участвует вся иммунная клетка, свободные антитела при этом не выделяются.

Гуморальный иммунитет: В-лимфоциты выделяют антитела в плазму крови, тканевую жидкость и лимфу. Одни антитела склеивают микроорганизмы, другие осаждают склеенные частицы, а третьи разрушают, растворяют их.

к оглавлению ▴

Типы иммунитета:

| Естественный | Искусственный | |

| Пассивный | Материнские антитела проникают через плаценту в кровь плода и обеспечивают защиту младенца. В первые дни жизни младенец через молоко получает антитела , которые всасываются в кишечнике без расщепления. | Введение антител обеспечивает немедленную защиту от инфекции.однако такая защита действует недолго, поскольку количество антител постепенно снижается. |

| Активный | Организм сам производит антитела в результате инфекции. Корь, ветрянная оспа, коклюш, свинка обычно оставляют стойкий иммунитет. | Введение вакцин вызывают появление антител в плазме привитого человека. В настоящее время разработаны приёмы создания антител при помощи современных методов биотехнологии. |

к оглавлению ▴

Воспалительный процесс.

При ранении участка тела возникает местная реакция, проявляющаяся в отёке и болезненности. Такое состояние называют воспалением. Воспаление сопровождается следующими признаками:

1. Происходит местное расширение капилляров, в результате чего усиливается приток крови к данному участку. Происходит покраснение и повышение температуры.

2. Вследствие усиления проницаемости капилляров, плазма и лейкоциты выходят в окружающие ткани. Возникает отёк.

3. Лейкоциты направляются к бактериям, происходит фагоцитоз. Если фагоцит поглощает больше микробов, чем он может переварить, то он гибнет. Смесь погибших и живых фагоцитов и бактерий называется гноем.

4. Возникающие признаки приводят к раздражению рецепторов, вызывающее ощущение боли.

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Иммунитет» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.03.2023

24. Задание на анализ биологической информации (нахождение ошибок)

Формат ответа: цифра или несколько цифр, слово или несколько слов. Вопросы на соответствие «буква» — «цифра» должны записываться как несколько цифр. Между словами и цифрами не должно быть пробелов или других знаков.

Примеры ответов: 7 или здесьисейчас или 3514

Раскрыть

Скрыть

Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их и объясните свои исправления.

1. В 1883 г. И. П. Павлов сообщил об открытом им явлении фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета.

2. Иммунитет — это невосприимчивость организма к инфекциям и чужеродным веществам — антителам.

3. Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4. Специфический иммунитет — это реакция организма на действие неизвестных чужеродных агентов.

5. Неспецифический иммунитет обеспечивает организму защитутолько от известных организму антигенов.

ответ

1 — явление фагоцитоза открыл И. И. Мечников;

2 — чужеродные вещества — это не антитела, а антигены;

4 — специфический иммунитет вырабатывается в ответ на проникновение известного, определенного антигена;

5 — неспецифический иммунитет может возникнуть в ответ на проникновение любого антигена.

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Передние корешки спинного мозга включают в себя отростки чувствительных нейронов. 2. Задние корешки состоят из отростков двигательных нейронов. 3. При слиянии передних и задних корешков образуется спинномозговой нерв. 4. Общее количество спинномозговых нервов – 31 пара. 5. Спинной мозг имеет полость, заполненную лимфой.

ответ

Ошибки допущены в 1, 2 и 5 предложениях.

1. Передние корешки спинного мозга включают в себя отростки двигательных нейронов.

2. Задние корешки состоят из отростков чувствительных нейронов.

5. Спинной мозг имеет полость, заполненную спинномозговой/цереброспинальной жидкостью.

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Мочевыделительная система человека содержит почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. 2. Основным органом выделительной системы являются почки. 3. В почки по сосудам поступает кровь и лимфа, содержащие конечные продукты обмена веществ. 4. Фильтрация крови и образование мочи происходят в почечных лоханках. 5. Всасывание избытка воды в кровь происходит в канальце нефрона. 6. По мочеточникам моча поступает в мочевой пузырь.

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1. Лимфатическая система — это часть транспортной системы.

2. У человека лимфа непрерывно движется по сосудам.

3. Лимфа образуется из плазмы крови в межклеточном веществе, которое находится во всех органах.

4. Лимфатические сосуды несут лимфу в грудной проток, из него лимфа поступает в артерии большого круга кровообращения.

5. Глюкоза всасывается из кишечника в кровеносные капилляры.

6. Лимфатическая система участвует во всасывании из кишечника аминокислот.

7. Лимфоузлы участвуют в кроветворении

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в кровь. 2. Эндокринные железы выделяют биологически активные регуляторные вещества – гормоны. 3. Все гормоны по химической природе являются белками. 4. Инсулин – гормон поджелудочной железы. 5. Он регулирует содержание глюкозы в крови. 6. При недостатке инсулина концентрация глюкозы в крови уменьшается.

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, которых сделаны ошибки, объясните их.

1. Кора больших полушарий образована серым веществом. 2. Серое вещество состоит из отростков нейронов. 3. Каждое полушарие разделяется на лобную, теменную, височную и затылочную доли. 4. Зрительная зона находится в лобной доле. 5. Слуховая зона находится в теменной доле.

ответ

Ошибки содержатся в предложениях 2, 4, 5.

- 2 — серое вещество образовано телами нейронов, а не их отростками

- 4 — зрительная зона находится в затылочной, а не в лобной доле

- 5 — слуховая зона находится в височной, а не в теменной доле

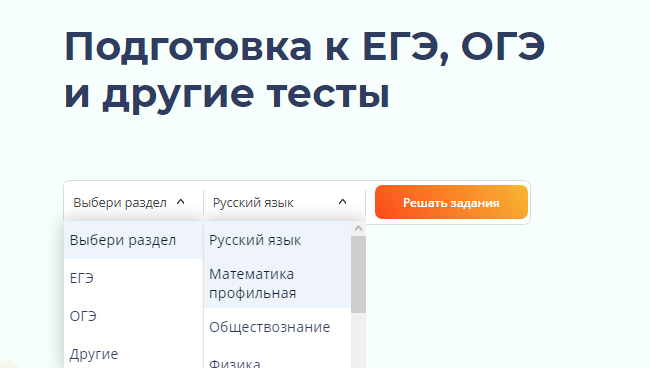

Начало работы

Привет сейчас ты за 5 шагов узнаешь, как пользоваться платформой

Смотреть

Выбери тест

«Выбери тест, предмет и нажми кнопку «Начать решать»

1 / 6

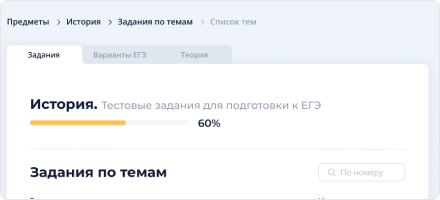

Вкладки

После выбора предмета необходимо выбрать на вкладке задания, варианты ЕГЭ, ОГЭ или другого теста, или теорию

2 / 6

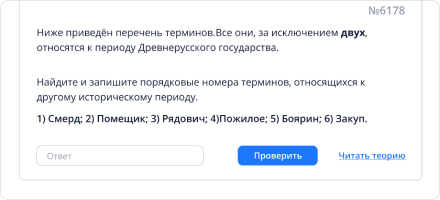

Задания

Решай задания и записывай ответы. После 1-ой попытки

ты сможешь посмотреть решение

3 / 6

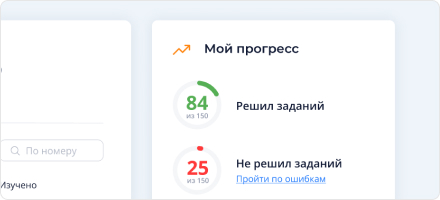

Статистика

Сбоку ты можешь посмотреть статистику и прогресс по предмету

4 / 6

Решение

Нажми, чтобы начать решать вариант. Как только ты перейдешь

на страницу, запустится счетчик времени, поэтому подготовь заранее все, что может тебе понадобиться

5 / 6

Отметки

Отмечай те статьи, что прочитал, чтобы было удобнее ориентироваться в оглавлении

6 / 6

Молодец!

Ты прошел обучение! Теперь ты знаешь как пользоваться сайтом

и можешь переходить к решению заданий

Готовимся к ЕГЭ по общей биологии

Тест на тему: «

Кровь. Лимфа. Иммунитет».

Выполнил: учитель химии – биологии Алиев Сагынган Кабирович

МБОУ « Фоминская СОШ » Называевского муниципального района

Омской области

Категория А.

1. Цельную

кровь, в которую добавили противосвертывающие вещество, поместили в пробирку.

Крови дали отстояться несколько часов, после чего по высоте пробирки она

разделилась на три хорошо заметные части. Назовите ту составную часть крови,

которая оказалась сверху.

1) плазма

2) сыворотка

3) эритроциты

4) лейкоциты

и кровяные пластинки

2. Назовите орган,

где у взрослых здоровых людей образуются эритроциты.

1) селезенка

2) печень

3) красный костный

мозг

4) почки

5) желтый

костный мозг

3. Назовите

форменные элементы крови, которые имеют самый малый размер.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки

4. Сколько

эритроцитов содержится в 1мм2крови здорового человека?

1) 2 – 3 тыс

2) 6 – 8 тыс

3) 200 – 400

тыс

4) 2 – 3 млн

5) 4, 5 – 5,

5 млн

6) 8 – 10 млн

5. Назовите

ученого, который открыл фагоцитоз.

1) И.М.Сеченов

2) И.П.

Павлов

3) И.И.Мечников

4) Л.Пастер

5) П.Эрлих

6) Э. Дженнер

6. Сравните

эритроциты, лейкоциты и кровяные пластинки по строению. Укажите признак,

который характерен только эритроцитам.

1) двояковогнутые

2) нет ядра

3) небольшой

размер

7. Каков

приблизительно объем крови в теле взрослого человека?

1) 3 л

2) 5 л

3) 7 л

4) 9 л

8. Если

цельную кровь поместить в стеклянную пробирку и дать ей отстояться, то через

час: нижняя часть содержимого пробирки будет представлять собой кровяной

сгусток – тромб. Как называется расположенная над ним жидкая часть крови?

1) плазма

2) сыворотка

3) лимфа

4) тканевая

жидкость

9. При

небольших ссадинах на коже выступают светлые капельки жидкости. Что это за

жидкость?

1) кровь

2) лимфа

3) межклеточная

( тканевая) жидкость

4) плазма

крови

5) сыворотка

крови

10. Эритроциты крови,

находясь в растворе одного из химических соединений, не меняют своей формы и

размера в течение нескольких часов. Назовите этот раствор.

1) 0, 09% KCI

2) 0,9 % NaCI

3) 0, 9 % KCI

4) 3 % NaCI

5) 3 % KCI

11. Одни из форменных

элементов крови не содержат ядра и представляют собой фрагменты ( участки)

гигантских клеток красного костного мозга. Назовите эти форменные элементы

крови.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки ( тромбоциты)

12. Назовите компонент

крови, в котором находится белок фибриноген, участвующий в свертывании крови.

1) плазма

2) эритроциты

3) лейкоциты

4) кровяные

пластинки

5) сыворотка

13. В Российской

Федерации люди с одной из групп крови системы АВО встречаются чаще, чем с любой

другой. Назовите эту группу крови.

1) I (O)

2) II (A)

3) III (B)

4) IV ( AB )

14. Назовите жидкую

среду, непосредственно из которой формируется основная масса жидкой части

лимфы.

1) цитоплазма

клеток

2) плазма

крови

3) межклеточная

жидкость

15. В конце 19 в.

один ученый, исследуя возбудитель куриной холеры – холерный вибрион,

обнаружил, что введение курам ослабленных микробов не вызывает гибели кур и в

то же время делает их совершенно невосприимчивыми к данной болезни. Назовите

этого ученого.

1) И.И.

Мечников

2) И.М.

Сеченов

3) Л. Пастер

4) Э. Дженнер

5) П.Эрлих

16. Назовите группу

химических соединений, к которой относят гемоглобин, антитела, фибриноген и

альбумины.

1) белки

2) углеводы

3) липиды

4) нуклеиновые

кислоты

17. Лимфа, оттекающая

от одного из органов, содержит большое количество жиров. Назовите этот орган.

1) печень

2) тонкая

кишка

3) толстая

кишка

4) скелетная мышцы

5) кожа.

18. Один из органов

является мостом хранении больших количеств крови, которая при необходимости

поступает русло. Назовите этот орган.

1) скелетные мышцы

2) красный

костный мозг

3) селезенка

4) почки

19. Возбудитель

малярии – малярийный плазмодий – поселяется в определенных форменных элементах

крови человека. Назовите их.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки ( тромбоциты)

20. Одни из форменных

элементов представляют собой очень неоднородную группу клеток, отличающихся

друг от друга по размеру, строению и функциям. Назовите эти форменные элементы

крови.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки ( тромбоциты)

21. В каком ответе

форменные элементы крови перечислены в порядке уменьшения их размеров?

1) эритроциты,

большинства лейкоцитов, кровяные пластинки

2) большинство

лейкоцитов, эритроциты, кровяные пластинки

3) кровяные

пластинки, эритроциты, большинства лейкоцитов

4) большинство

лейкоцитов, кровяные пластинки, эритроциты

5) эритроциты,

кровяные пластинки, большинства лейкоцитов.

22. В каком ответе

правильно указаны белки, которые содеражтся и в лимфе, и в крови?

1) только

фибриноген

2) только

антитела

3) фибриноген

и антитела

4) только

гемоглобин

5) фибриноген,

антитела и гемоглобин

6) гемоглобин

и фибриноген

23. Сколько лейкоцитов

содержится в 1 мм2 крови здорового взрослого человека?

1) 2 – 3 тыс

2) 6 – 8 тыс

3) 200 – 400

тыс

4) 2 – 3 млн

5) 4,5 – 5. 5

млн

6) 8 – 10 млн

24. Назовите орган, где

у взрослых людей образуются кровяные пластинки.

1) селезенка

2) печень

3) красный

костный мозг

4) почки

5) желтый

костный мозг

25. Сколько кровяных

пластинок находится в 1 мм2 крови здорового взрослого человека?

1) 2 – 3 тыс

2) 6 – 8 тыс

3) 200 – 400

тыс

4) 2 – 3 млн

5) 4,5 – 5. 5

млн

6) 8 – 10 млн

26. Лимфоциты являются

одним из видов незернистых лейкоцитов и образуются в разных органах взрослого

человека. Найдите эти органы среди ответов и укажите орган, в котором лимфоциты

у взрослого человека НЕ образуются.

1) селезенка

2) вилочная

железа ( тимус)

3) красный

костный мозг

4) печень

5) лимфатические

узлы

27. Назовите форменные

элементы крови, которые выполняют свои функции не в самой крови, а в других

тканях.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки

28. Какова

продолжительность жизни эритроцитов?

1) 15 – 20

суток

2) 1 – 2

месяца

3) 3 – 4

месяца

4) 5 – 7

месяцев

29. Назовите катион,

который в плазме крови находится в большем количестве. Чем любой другой катион.

1) K+

2) Na+

3) Ca2+

4) Mg2+

30. Назовите компонент

крови, в котором находится белок гемоглобин, принимающий непосредственное участие

в транспорте кислорода и углекислого газа.

1) плазма

2) эритроциты

3) лейкоциты

4) кровяные

пластинки

31. Люди с одной

группой крови системы АВО встречаются реже людей с любой другой группой крови

системы АВО. Назовите эту группу крови.

1) I ( O)

2) II ( A)

3) III ( B)

4) IV ( AB)

32. С наружной

плазматической мембраной эритроцитов связаны химические соединения, от которых

зависит принадлежность крови человека к той или иной группе крови системы АВО.

К какой группе органических веществ относятся эти химические соединения по

своему строению?

1) липиды

2) белки

3) полисахариды

4) нуклеиновые

кислоты

5) аминокислоты

33. Одни из форменных

элементов крови выполняют следующие функции: узнают чужеродные микроорганизмы,

фагоцитируют или разрушают их, синтезируют антитела и выполняют другие функции,

связанные с защитой организма. Назовите эти форменные элементы крови.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки

34. Эритроциты крови,

находясь в растворе NaCI определенной

концентрации, не меняют своей формы и размера в течение нескольких часов.

Назовите эту концентрацию раствора NaCI.

1) 0, 09 %

2) 0, 3 %

3) 0, 9 %

4) 3 %

5) 9 % .

35. Назовите

минимальный промежуток времени, в течение которого кровь, вышедшая из

поврежденного кровеносного сосуда, успевает свернуться, образуя сгусток – тромб

1) 1 – 2 мин

2) 3 – 8 мин

3) 10 – 12

мин.

**************************************************************

Категория

Б.

1. Цельную

кровь, в которую добавили противосвертывающее вещество, поместили в пробирку. крови

дали отстояться несколько часов, после чего она разделилась по высоте пробирки

на три неодинаковые по объему части. В одной из них находятся лейкоциты и

кровяные пластинки. Назовите эту часть крови по её расположению в пробирке.

1) верхняя

2) средняя

3) нижняя.

2. Назовите

орган, где у взрослых людей образуются зернистые лейкоциты ( нейтрофилы,

эозинофилы, базофилы), имеющие в своей цитоплазме многочисленные крупные

гранулы с биологически активными веществами.

1) селезенка

2) печень

3) красный

костный мозг

4) почки

5) желтый костный

мозг

6) лимфатические

узлы

3. Цельную

кровь, в которую добавили противосвертывающие вещество, поместили в пробирку.

Крови дали отстояться несколько часов, после чего она разделилась по высоте

пробирки на три хорошо заметные части. Назовите ту составную часть крови,

которая оказалась снизу.

1) плазма

2) сыворотка

3) эритроциты

4) лейкоциты

и кровяные пластинки.

4. Укажите

жидкость, которая содержит белок фибриноген и способна свертываться.

1) спинномозговая

2) сустовная

3) межклеточная

(тканевая)

4) лимфа

5) плевральная

5. Отживающие

свой срок эритроциты удаляются тз кровотока путем поглащения их фагоцитирующими

клетками. Это происходит в нескольких органах.Найдите эти органы среди ответов

и укажите морфологическое образование, которое таким органом НЕ является.

1) красный

костный мозг

2) селезенка

3) печень

4) лимфатические

узлы

6. Назовите

орган, который НЕ имеет лимфатических сосудов.

1) почка

2) печень

3) селезенка

4) кожа

5) скелетные

мышцы

7. Назовите

орган, в котором синтезируются такие белки плазмы крови, как фибриноген и

протромбин, принимающие непосредственное участие в свертывании крови.

1) почки

2) селезенка

3) печень

4) красный

костный мозг

8. При повреждении

кровеносного сосуда около поврежденного участка скапливается большое количество

форменных элементов движущейся крови. Сгусток этих форменных элементов

называется « белым» тромбом. Он закрывает поврежденный участок кровеносного

сосуда. Назовите форменные элементы крови, в большом количестве входящие в

состав « белого « тромба.

1) лейкоциты

2) эритроциты

3) кровяные

пластинки ( тромбоциты)

9. Один из

компонентов крови используют для получения таких лекарственных препаратов, как

антигемофильные средства, фибриноген, y– глобулин, тромбин, альбумин и др.

Назовите этот компонент крови.

1) плазма

2) эритроциты

3) лейкоциты

4) кровяные

пластинки

10. В большинстве

случаев для предотвращения свертывания крови из неё удаляют один из важных

компонентов системы свертывания крови. Назовите этот компонент системы

свертывания крови.

1) протромбин

2) ионы Ca2+

3) антигемофилический

белок ( фактор VIII a)

11. Переливание крови

расценивают как операцию по пересадке тканей, способную вызвать определенные

осложнения в организме человека. Для уменьшения неблагоприятных последствий от

переливания крови специалисты советуют обязательно придерживаться некоторых

основных рекомендаций. Найдите эти рекомендации среди ответов и укажите совет,

который Не является такой рекомендацией.

1) цельную

кровь переливать только при отсутствии необходимых компонентов крови в случаях

неожиданных кровопотерь

2) переливать

тот конкретный компонент крови, в котором больной испытывает недостаток

3) переливать

цельную кровь донора и её компоненты только той группы системы АВО и резус –

фактора, которая имеется у больного

4) при

подборе донора учитывать соответствие его пола и возраста полу и возрасту

больного

5) при

лечении больного использовать компоненты крови, заготовленные от одного донора

6) по

возможности переливать больному собственную кровь.

12. При кровопотерях и

многих видов анемии ( в том числе связанных с нарушением деятельности красного

костного мозга, хроническими заболеваниями желудочно – кишечного тракта,

отравлением и ожогами) больным переливают один из компонентов крови. Назовите

этот компонент крови.

1) плазма

2) эритроциты

3) лейкоциты

4) кровяные

пластинки

13. В некоторых

случаях вливание крови в вены затруднено или невозможно из – за обширных ожогов,

слаборазвитых вен, наличия в венах при шоке или кровопотере. В этих случаях

кровь или её компоненты вводят в определенные участки организма. Назовите один

такой участок организма.

1) сердце

2) селезенка

3) губчатое

вещество грудины, тазовой или бедренной костей

4) печень

5) желтый

костный мзг трубчатых костей.

14. Какой цвети имеет

карбогемоглобин – соединение гемоглобина с углекилсым газом?

1) ярко –

красный

2) темно –

красный

3) белый

4) розовый

15. В некоторых

слу4чаях вливание крови в вены затруднено или невозможно из – за обширных

ожогов, слаборазвитых вен наличия в венах тромб, а также при отсутствии крови

в венах при шоке или кровопотере. В этих случаях кровь и её компоненты вводят в

кости или участки этих костей, богатые губчатым веществом и красным костном

мозгом. Назовите одну такую кость, в которую вводят кровь или её компоненты.

1) поясничный

позвонок

2) лопатка

3) грудина

4) затылочная

кость

16. Препараты из

убитых или ослабленных микробов ( или их ядов) назвали вакцинами в память о

первой вакцине, созданной из ученых. Что в переводе означает слово « вакцина»?

1) куриная

2) коровья

3) прививка

4) защищенный

5) невосприимчивый

17. Для профилактики

не которых заболеваний человеку делают прививку: вводят в его организм убитые

или ослабленные микроорганизмы или их специфические белки. После прививки

человек не заболевает при попадании в его организм активных возбудителей этих

заболеваний. Найдите такие заболевания среди ответов и укажите болезнь, для

профилактики которой прививку НЕ делают.

1) столбняк

2) дифтерия

3) ангина

4) туберкулез

5) полиомиелит

18. Вакцины,

содержащие убитые или ослабленные микроорганизмы ( или их яды), вводят в

организм человека различными путями. Найдите эти пути среди ответов и укажите

способ, который для введения вакцина в организм человека НЕ используют.

1) внутримышечно

2) подкожно

3) внутрикожно

4) внутривенно

5) в нос

6) через рот

19. Для селезенки

характерны некоторые функциональные особенности. Найдите эти особенности среди

ответов и укажите свойство, которое для селезенки НЕ характерно.

1) здесь

происходят встреча присутствующих в крови антигенов с лимфоцитами

2) у плода

здесь образуются форменные элементы крови всех типов: эритроциты, кровяные

пластинки и лейкоциты

3) макрофаги

фагоцитируют старые , отживающие свой срок эритроциты, кровяные пластинки и

лейкоциты

4) здесь

синтезируются многочисленные белки плазмы крови, в том числе участвующие в

свертывании крови

5) спобна

существенно изменять свой объем, растягиваясь или сжимаясь

6) активированные

антигеном В – лимфоциты размножаются, а их потомки – плазматические клетки –

синтезируют антитела.

7) служит

депо крови

20. Назовите тот

единственный тип клеточных образований, которые встречаются регулярно и в

большом количестве не только в крови, но и в лимфе.

1) эритроциты

2) лимфоциты

3) нейтрофилы

4) макрофаги

5) кровяные

пластинки

21. Какой из

используемых медиками путей введении вакцина принимают при вакцинации человека

против туберкулеза?

1) внутримышечно

2) подкожно

3) внутрикожно

4) в нос

5) через рот

22. Один из типов

форменных клеток крови образуется в красном костном мозге следующим образом: в

цитоплазме крупных полиплоидных клеток появляется сеть мелких сливающихся друг

с другом пузырьков, в результате чего цитоплазма разделяется на многочисленные

мелкие фрагменты. Эти фрагменты, окруженные мембраной, поступают затем в

кровеносные русло. Полиплоидное ядро фагоцитируется макрофагом. Назовите

форменные элементы крови, которые образуются таким путем.

1) эритроциты

2) лейкоциты

3) кровяные

пластинки ( тромбоциты ).

23. В – лимфоциты,

образовавшиеся в красном костном мозге, выходят в кровь и попадают во многие

лимфоидные ткани. Найдите такие лимфоидные ткани среди ответов и укажите орган,

в лимфоидную ткань которого В – лимфоциты НЕ попадают.

1) селезенка

2) лимфатические

узлы

3) вилочковая

( зобная ) железа – тимус

4) лимфатические

фолликулы – скопления лимфоцитов в разных органах

( кишечник,

легкие, кожа и др.)

24. В селезенке и

лимфатических узлах лимфоциты одного из видов активируются специфическими

антигенами ( белками, полисахаридами и т.п.), на взаимодействие с которыми они

запрограммированы. Затем эти лимфоциты делятся, и их потомки превращаются в

плазматические клетки, продуцирующие специфические антитела к этим антигенам.

Назовите этот вид лимфоцитов.

1) В – лимфоциты

2) Т – лимфоциты

25. Сколько видов

специфических антител могут синтезировать и выделять из клетки многочисленные

потомки одного В – лимфоцита?

1) один

2) десятки –

сотни

3) сотни –

тысячи

4) десятки –

сотни тысяч

26. Назовите препарат,

который обязательно вводят человеку, пострадавшему от укуса бешеной собаки.

1) сыворотка

с антителами против возбудителя бешенства

2) антибиотики

3) витамины

4) ослабленные

или убитые возбудители бешенства

27. В каком из

нижеуказанных случаев имеет место иммунная реакция?

1) агглютинация

( склеивание ) эритроцитов крови донора в кровяном русле реципиента при

неправильном переливании ему донорской крови

2) пищевые

отравления

3) приживление

у человека участка кожи, который был пересажен с другого места этого же

человека.

28. При некоторых

заболеваниях больным вводят в кровь сыворотку, содержащую специфические

антитела. Назовите одно такое заболевание.

1) гемофилия

2) столбняк

3) диабет

29. Могут ли

гемоглобин и другие белки образовываться в зрелом эритроците?

1) да

2) нет

30. Назовите форменные

элементы крови, которые разрушают раковые клетки, а также зараженные вирусом

клетки и клетки пересаженной от другого человека ткани.

1) нейтрофилы

2) В – лимфоциты

3) Т – лимфоциты

4) эритроциты

5) кровяные

пластинки ( тромбоциты)

31. Какой из видов

иммунитета является более древним?

1) специфический

2) неспецифический

32. Имеются важные

участки человеческого организма, где происходит активация лимфоцитов антигеном

и превращение лимфоцитов в особые клетки, одни из которых продуцируют специфические

антитела, а другие осуществляют повреждение чужеродных клеток. Ведущее к их

гибели. Найдите такие участки организма среди ответов и укажите структуру, в

которой вышеуказанные процессы НЕ происходят.

1) тимус –

зобная, или вилочковая, железа

2) селезенка

3) лимфатические

узлы

4) лимфатические

фолликулы в тканях.

33. Какой из видов

иммунитете является более древним?

1) видовой

2) индивидуальный

34. Назовите группу

людей, кровь которых содержит наименьшее ( в %) количество гемоглобина.

1) новорожденные

2) взрослые

женщины

3) взрослые

мужчины

35. Является ли

аллергия ответом иммунной системы организма на факторы окружающей среды?

1) да

2) нет

36. Какой из

используемых медиками путей введения вакцин применяют при вакцинации человека

против полиомиелита?

1) внутримышечно

2) подкожно

3) внутрикожно

4) в нос

5) через рот

37. Лимфоциты

определенного вида уничтожают чужеродные клетки следующим образом: благодаря

наличию на своей поверхности специфических рецепторов они « узнают»

поверхностные антигены чужеродной клетки и с помощью цитоплазматического

отростка прикрепляются к ней, выделяя при этом особый белок. Этот белок

встраивается в мембрану атакуемой клетки, формируя большие поры, что ведет к

гибели чежеродной клетки. Назовите этот вид лимфацитов.

1) В –

лимфоциты

2) Т –

лимфоциты

38. Назовите орган (

ы), в котором ( ых) у эмбриона образуются эритроциты.

1) желточный

мешок

2) печень и

селезенка

3) красный

костный мозг

39. Что можно сказать

о способности лимфоцитов к делению?

1) никогда

не делятся

2) делятся

постоянно

3) делятся

только те лимфоциты, которые встречаются с антигеном, на

« узнавание»

которого они исходно запрограммированы

40. Как действуют

специфические антитела, которые образуются у реципиента к антигенам клеток

пересаженной ему ткани донора?

1) ускоряют

отторжение пересаженной ткани

2) не влияют

на процесс отторжения

3)

связываясь

с антигенами пересаженной ткани, защищают её клетки от разрушающего

воздействия клеток иммунной системы реципиента.

Ключи к

тестовому заданию по теме: « Кровь. Лимфа. Иммунитет »

Категория

А.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

1 |

3 |

3 |

5 |

3 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

3 |

1 |

1 |

3 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

|

|

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

3 |

3 |

4 |

2 |

3 |

2 |

2 |

4 |

3 |

2 |

3 |

2 |

Категория

Б.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

2 |

3 |

2 |

4 |

4 |

3 |

3 |

3 |

1 |

2 |

4 |

2 |

3 |

2 |

3 |

2 |

3 |

4 |

4 |

2 |

|

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

32 |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

38 |

39 |

40 |

|

3 |

3 |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

2 |

1 |

1 |

2 |

1 |

5 |

2 |

1 |

3 |

3 |

|

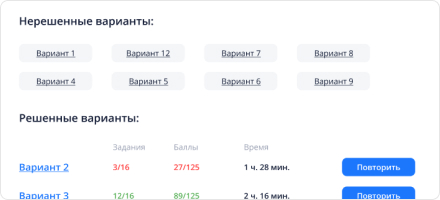

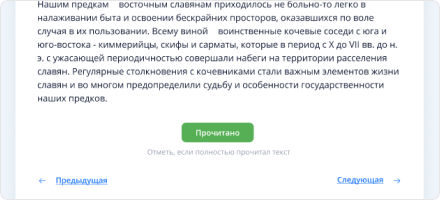

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 1 Задание № 1 Рассмотрите рисунок и решите, какие клетки крови изображены на нём. Своё решение обоснуйте. Определите, какой процесс изображён на ри- сунке и какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма. Задание № 2 Для прививок против очень опасного вирусного заболевания – чёрной оспы, применялась специально приготовленная вакцина. Она попадала в организм через специальные надрезы на коже плеча. После прививки на месте введения вакцины оставался рубец. О чём говорит след, оставшийся после оспопрививания? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 2 Задание № 1 Что такое лечебная сыворотка? Как её получают? Задание № 2 В середине XX века в эритроцитах многих людей был обнаружен особый белок. Его назвали резус-фактор. Кровь людей, имеющих этот белок, была названа резус-положительной, кровь людей, не имеющих этого белка – резус отрицательной. 85% жителей земли имеют резус-положительную кровь, а 15% резус-отрицательную. Объясните, в каких случаях знания о резус-факторе имеют жизненно важное значение и могут пригодиться вам в жизни. |

||

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 3 Задание № 1 Сравните действие на организм вакцин и лечебных сывороток по следующему плану |

||

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Примеры препаратов против конкретных заболеваний |

||

|

Задание № 2 В газете «Комсомольская правда» печаталась повесть В.М. Пескова «Таёжный тупик», в которой рассказывалось о семье старообрядцев Лыковых, которые, по религиозным соображениям, ушли в глухую тайгу и жили там почти 40 лет, совершенно не общаясь с другими людьми и были случайно обнаружены геологами. Медицинское обследование показало, что жизнь в условиях тишины и покоя, чистого таёжного воздуха, положительно сказалась на состоянии здоровья членов семьи. Лишь одна из систем организма оказалась ослабленной, что привело к почти одновременной смерти трёх из пяти членов семьи Лыковых после многочисленных встреч с геологами, врачами, журналистами. Какая система была ослаблена у Лыковых и почему? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 4 Задание № 1 Объясните, какие иммунные процессы происходят в организме человека при введении вакцины? К чему эти процессы в конечном итоге приведут? Задание № 2 Выдающийся русский учёный-физиолог И.П. Павлов сказал: «В организме имеется «чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого». Какую реакцию организма имел в виду учёный? почему она названа чрезвычайной? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 5 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Что обозначают цифры на этом рисунке? Какова роль данного процесса в сохранении целостности всего организма? Задание № 2 Почему для пчеловода ужаления пчёл безопасны? Задание № 3 Почему гриппом и ангиной человек может болеть помногу раз, а ветряной оспой – один раз в жизни? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 6 Задание № 1 Перечислите и раскройте значение явлений, которыми сопровождается воспалительный процесс, как реакция на вторжение в организм антигена. Объясните, нужно ли в период воспалительного процесса снижать температуру тела с помощью лекарств? А если нужно, то в каком случае? Задание № 2 Если в пробирку с кровью человека, переболевшего дифтерией, добавить возбудителей этого заболевания – бактерии дифтерийные палочки, то они очень быстро погибнут, а если их добавить в пробирку с кровью человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию против этого заболевания, гибели дифтерийных палочек не произойдёт. Объясните почему. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 7 Задание № 1 В организм ребёнка, никогда не болевшего ветряной оспой, проник вирус – возбудитель этого заболевания. Раскройте сущность иммунных процессов, которые будут происходить в организме ребёнка и к чему они в конечном итоге приведут? Задание № 2 Объясните, как по анализу крови можно определить протекание воспали- тельного процесса в организме. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 8 Задание № 1 В организм ребёнка, который около года назад переболел ветряной оспой (ветрянкой), вновь проник вирус ветряной оспы. Раскройте сущность процес- сов, которые будут происходит в организме и к чему они в конечном итоге приведут. Задание № 2Объясните, почему кровь для анализа нужно сдавать утром и натощак. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 9 Задание № 1 Какой процесс изображён на рисунке? Кем из учёных этот процесс был открыт и изучен? Раскройте роль данного процесса для сохранения целостности всего организма. Задание № 2 Объясните, почему труп животного под влиянием гнилостных бактерий уже через сутки начинает разлагаться, а живой организм действию гнилостных бактерий не подвергается? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 10 Задание № 1 Дайте научное определение биологическим терминам:

Задание № 2 Существует такая английская поговорка «Немного грязи ребёнку не помешает». Объясните, в чём глубокий смысл поговорки. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 11 Задание № 1 Илья Ильич Мечников Луи Пастер Эдуард Дженнер (1845 – 1916 гг) (1882 – 1895 гг) (1749 – 1823 гг) Развитие представлений об иммунитете связано с именами большого коли- чества учёных. Каков вклад Эдуарда Дженнера, Луи Пастера, Ильи Мечникова в развитие науки об иммунитете? Задание № 2Человек переболел ветряной оспой. Объясните, может ли он заболеть корью, в том случае, если ему не сделаны прививки против кори. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 12 Задание № 1 Сравните дифтерийную вакцину и противодифтерийную сыворотку |

||

|

план |

Дифтерийная вакцина |

Противодифтерийная сыворотка |

|

Что содержит |

||

|

Когда вводится |

||

|

С какой целью вводится |

||

|

Какой вид иммунитета формирует |

||

|

Задание № 2 Объясните, почему прививка против кори не обеспечивает иммунитет к столбняку. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 13 Задание № 1 Дайте определение следующим видам иммунитета:

Задание № 2 Какова роль иммунитета в организме человека? |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 14 Задание № 1Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 16 Задание № 1 Что такое «ворота инфекции»? Какие барьеры стоят на пути проникно- вения болезнетворных бактерий и вирусов в организм человека? Задание № 2 Что нужно взять с собой врачу, отправляющемуся в селение, где вспыхнуло инфекционное заболевание – вакцину или сыворотку? Свой ответ объясните. |

|

Лейкоциты. Иммунитет. Проверочная работа. Вариант № 15 Задание № 1Напишите, о каких видах иммунитета идёт речь в каждом из ниже приведённых примеров.

преждения заболевания) была введена противостолбнячная сыворотка.

этой болезнью.

болезнью не заболеет.

5. Человек не может заразится от собаки болезнью чумкой , или от кур – куриной холерой. 6. Клетки фагоциты захватывают ложноножками бактерии , поглощают и пере- варивают их.

8. Организм способен распознать определённые клетки или вещества, отличные от его собственных тканей и веществ и уничтожить только эти, конкретные антигены. 9. Организм способен распознать и обезвредить все вещества и микроорганизмы (вирусы, бактерии, споры плесневых и паразитических грибов) независимо от их химической природы. Задание № 2Раскройте роль иммунитета в сохранении целостности всего организма, используя понятия: естественный иммунитет, искусственный иммунитет. |

Ответы на задания Вариант № 1

Задание № 1

На рисунке изображён фагоцитоз – процесс захвата и переваривания клеткой твёрдых частиц.

Данный процесс обеспечивает важное свой ство организма – обнаружить и уничтожить антиген для обеспечения целостности всего организма.

Задание № 2

Рубец после оспопрививания говорить о том, что у человека выработан искусственный активный иммунитет к чёрной оспе после вакцинации, то есть этот человек уже никогда не заболеет чёрной оспой.

Вариант № 2

Задание № 1

Лечебная сыворотка – это медицинский препарат, содержащий готовые антитела против возбудителей какого-либо заболевания. Лечебную сыворотку получают из крови людей, или животных, перенёсших какое-либо заболевание. Для получения сыворотки животному постепенно вводят всё увеличивающиеся дозы возбудителя конкретного заболевания, добиваясь появления стойкого иммунитета к нему. После этого берут кровь животного, дают ей свернуться, отделяют сыворотку (плазму крови, лишённую белка фибриногена), запаивают её в ампулы и отправляют в медицинские учреждения.

Задание № 2

Знания о резус-факторе могут пригодиться медикам при переливании крови, так как резус положительную кровь можно приливать, не опасаясь агглютинации (склеивания) эритроцитов людям с положительным резус-фактором крови.

Знания о резус-факторе крови могут пригодиться будущим женщинам-мамам, так как ,если у женщины кровь резу-отрицательная, а у отца – положительная., то ребёнок может, как правило. в 50% случаев унаследовать резус-положительный фактор отца. В этом случае в ходе беременности возникнет резус-конфликт, в процессе которого организм матери будет разрушать эритроциты плода с чуждым для матери белком и у ребёнка разовьётся поражение печени – так называемая гемолитическая желтуха, что может привести к гибели плода или новорождённого.

Вариант № 3

Вариант № 1

Сравнительная характеристика лечебной сыворотки и вакцины

|

План |

Лечебная сыворотка |

Вакцина |

|

Что содержит |

Готовые антитела против конкретного антигена |

Убитые или ослабленные возбудители заболевания |

|

Когда вводится |

После возможного заражения, во время болезни |

По графику, перед угрозой эпидемий |

|

С какой целью вводится |

Помочь заболевшему человеку выздороветь |

Защитить население от опасных и даже смертельных болезней |

|

Какой вид иммунитета формирует |

Искусственный пассивный |

Искусственный активный |

|

Примеры |

Противодифтерийная, противостолбнячная, противозмеиная сыворотки |

Вакцины против туберкулёза, гриппа. дифтерии, столбняка, бешенства, полиомиелита, гепатита, коклюша, скарлатины, полиомиелита., чёрной оспы |

Задание № 2

У Лыковых отсутствовал иммунитет против инфекционных заболеваний, так как им не сделаны были соответствующие прививки и они не встречались с людьми, носителями инфекционных заболеваний. Следовательно, их иммунная система оказалась беззащитной перед заболеваниями современного человечества.

Вариант № 4

Задание № 1

После введения вакцины, которая содержит сильно ослабленных возбудителей серьёзных и опасных инфекционных заболеваний, в организме начинают активизироваться все иммунные процессы:

Антиген поглощается и растворяется фагоцитами и его ДНК становится доступна для изучения особыми видами лейкоцитов – лимфоцитами. По результатам изучения ДНК антигена начинается выработка антител против него. В-клетки вырабатывают специфические белки – антитела, которые прикрепляются к возбудителю инфекции и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело (осуществляется гуморальный иммунитет). Комплекс уничтожается Т-клетками фагоцитами (клеточный иммунитет). Эти процессы сопровождаются лёгким недомоганием, незначительным лейкоцитозом, небольшим повышением температуры, то есть человек перенесёт заболевание в очень лёгкой форме или даже не заметит его. Вскоре все введённые антигены и повреждённые им клетки будут уничтожены. Завершится этот процесс образованием клеток иммунной памяти – в-лимфоцитов, которые будут некоторое время циркулировать в крови и выделять антитела против данного антигена. После этого даже при внедрении в организм сильных возбудителей инфекционного заболевания, они будут обезврежены готовыми антителами и уничтожены фагоцитами. Человек приобретёт стойкий

искусственный активный иммунитет к заболеванию, против которого проводилась вакцинация.

Задание № 2

«Чрезвычайная реакция», при которой организм жертвует какой-то частью для спасения целого» это воспаление. Чрезвычайная, потому что не требует промедления и отлагательства, чтобы не дать антигенам погубить организм. Жертвует организм в прооцессе воспаления клетками крови 0- лейкоцитами, которые в борьбе с инфекцией гибнут в большом количестве.

Вариант № 5

Задание № 1 (см. вариант № 1)

Задание № 2

После многочисленных ужалений пчёл у пчеловодов выработалось огромное количество антител, которые разрушают пчелиный яд. Поэтому при каждом новом ужалении эти антитела тут же разрушают яд, поэтому боли, опухоли и покраснения не возникает.

Задание № 2

Продолжительность жизни клеток иммунной памяти на различные виды антигенов разная: вирус ветрянки 70 лет, на дифтерийную палочку 10 лет. Ана ангину клетки иммунной памяти вообще не образуются.

Вариант № 6

Задание № 1

Признаки воспалительного процесса:

— повышение температуры, так как в этом случае борьба с инфекцией идёт быстрее;

— увеличение количества лейкоцитов 9лейкоцитоз) так как много лейкоцитов гибнет в

борьбе с антигеном;

— увеличение СОЭ – скорости оседания эритроцитов;

— появление гноя – погибших в борьбе с антигеном лейкоцитов:

— покраснение, отёк обусловлены увеличением проницаемости капилляров. Чтобы облегчить им выход из кровеносного русла к очагу инфекции

— недомогание объясняется появлением в организме продуктов жизнедеятельности

антигена, его ядов

Снижать температуру до 380С. не рекомендуется, так как это уменьшит скорость иммунных процессов. Принимать жаропонижающие нужно при повышении температуры тела выше 380С, так как при более высокой температуре возникают проблемы с функционированием мозга, внутренних органов.

Задание № 2

В крови человека, болевшего дифтерией, содержатся антитела против данного антигена, которые способны его уничтожить. В крови человека, не болевшего дифтерией и не прошедшего вакцинацию от данного заболевания готовых антител нет и дифтерийная палочка уничтожаться не будет.

Вариант № 7

Задание № 1

См. вариант 4. Только воспалительный процесс пройдёт очень сильно, с повышением температуры, плохим самочувствием, с многочисленными высыпаниями на коже в виде красных точек, а затем пузырьков, заполненных жидкостью, в которой находятся вирусы ветряной оспы.

Задание № 2

Анализ крови может определить наличие воспалительного процесса в организме по:

1. Увеличению количества лейкоцитов (лейкоцитозу) свыше 8 мыс/мм3, так как много лейкоцитов гибнет в очаге воспаления и их количество должно всё время пополняться.

2. Увеличению количества СОЭ выше 15 мм/час

Вариант № 8

Задание № 1

Если ребёнок переболел ветрянкой около года назад, то в его крови циркулируют клетки иммунной памяти в-лимфоциты, которые постоянно выделяют антитела против вируса ветряной оспы. Если данный вирус повторно проникнет в организм ребёнка, то эти готовые антитела прикрепятся к вирусу и образуют с ним безвредный комплекс антиген-антитело, который будет уничтожен т-клетками фагоцитами. Поэтому заболевание не возникнет вновь, так как у ребёнка выработался естественный приобретённый активный иммунитет к данному вирусу,

Задание № 2

Кровь необходимо сдавать утром и натощак. Так как при этом будут получены истинные показатели количества лейкоцитов., так как после приёма пищи и утомительного рабочего дня количество лейкоцитов увеличивается.

Вариант № 9

Задание № 1

См. варианты 1,5.

Процесс фагоцитоза был открыт русским учёным микробиологом И.И. Мечниковым.

Задание № 2

У живого организма функционирует иммунная система, уничтожающая гнилостные бактерии. У трупа таковая отсутствует

Вариант № 10

Задание № 1

-

Антиген. – собирательное название всех тел, которые являются чуждыми организму: бактерий, вирусов, чужеродных тканей, чужеродных белков, чужеродных тел.

-

Антитело специфический белок. Вырабатываемый в-лимфоцитами на конкретный антиген. Антитела способны образовывать с антигенами безвредные комплексы – «антиген-антитело»

-

Фагоцитоз – процесс захвата, поглощения и переваривания клетками фагоцитами твёрдых чужеродных частиц.

-

Фагоциты- клетки. Осуществляющие фагоцитоз – лейкоциты. Макрофаги. Т-клетки.

-

Т-лимфоциты – особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие клеточный иммунитет. Фагоциты.

-

В-лимфоциты –особый вид лейкоцитов, клетки, обеспечивающие гуморальный иммунитет. Выработку антител

-

Воспаление – чрезвычайная реакция организма на вторжение антигена. Предназначена для ликвидации возбудителя заболевания.

-

Интерферон – белок, который выделяет клетка, в которую проник вирус. Интерферон предназначен для уничтожения вирусов.

Задание № 2

Вероятно излишняя чистота может ослабить иммунитет тем, что организм не будет испытывать потребности в выработке большого количества натител.

Вариант № 11

Задание № 1

Эдуард Дженнер — английский врач, который нашёл способ борьбы с чёрной оспой – оспопрививание, впервые применил вакцинацию против этой свирепой болезни.,

Луи Пастер, французский микробиолог, нашёл способы ослаблять микробы, чтобы они потеряли способность вызывать болезни. Создал вакцины против бешенства. Куриной холеры.

Илья Ильич Мечников – русский учёный-микробиолог. Открыл и изучил фагоцитоз. За эту работу удостоен Нобелевской премии.

Задание № 2

Корью ребёнок в этом случае заболеть может, так как антитела, способные уничтожить антиген, специфичны, то есть могут обезвредить только тот антиген, против которого они были созданы.

Вариант № 12

Задание № 1

См. вариант 3

Задание № 2

См. вариант 11

Вариант № 13

Задание № 1

1. Неспецифический иммунитет направлен на уничтожение любого антигена, независимо от его природы.

2. Специфический иммунитет направлен на обнаружение и уничтожение конкретного специфического антигена

3. Клеточный иммунитет – фагоцитоз т-клетками.

4. Гуморальный иммунитет – выработка специфических антител в-клетками

5. Видовой невосприимчивость к болезням животных

6. Естественный (природный) приобретённый пассивный – иммунитет, полученный младенцем с молоком матери..

7. Естественный (природный) приобретённый активный — иммунитет, приобретённый после болезни

8. Искусственный активный – иммунитет, приобретённый после вакцинации.

9. Искусственный пассивный – иммунитет, полученный после введения лечебной сыворотки.

Задание № 2 иммунитет – способность организма обнаружить и уничтожить антиген. Иммунитет обеспечивает целостность организма, защищает от гибели организма от болезнетворных бактерий и вирусов, разрушает яды опасных животных.

Вариант № 14

Задание № 1

«Ворота инфекции» — органы, через которые могут проникнуть болезнетворные бактерии и вирусы: кожа, слизистые оболочки, органы дыхания, кровообращения, половые органы, стенки кровеносных сосудов, клеточные мембраны.

Защитные барьеры: многослойный эпителий кожи, кислая реакция пота. Слизистые оболочки, мерцательный эпителий дыхательных путей, лейкоциты-фагоциты, лизоцим слюны. Соляная кислота желудочного сока. Соединительнотканная оболочка кровеносных сосудов. Гемато-энцефалический барьер.

Задание № 2

Поскольку в селении свирепствует заболевание, вакцинацию проводить поздно. Надо лечить уже заболевших людей. Поэтому надо взять с собой лечебную сыворотку.

Вариант № 15

Задание № 1

1. Искусственный пассивный

2. Искусственный активный

3. Естественный приобретённый активный

4. Естественный приобретённый пассивный

5. Естественный, видовой

6. Клеточный

7. Гуморальный

8. Специфический

9. Неспецифический

Задание № 2

См. Вариант 13

Г. А. Воронина ;

М. З. Федорова

Наиболее сложные вопросы преподавания раздела «Человек и его здоровье»

Продолжение. См. № 17/2009

Учебный план курса

|

№ газеты |

Учебный материал |

|

17 |

Лекция 1. Регуляторные системы организма |

|

18 |

Лекция 2. Иммунитет |

|

19 |

Лекция 3. Нарушения в работе иммунной системы |

|

20 |

Лекция 4. Общий план строения нервной системы |

|

21 |

Лекция 5. Строение и функции отделов центральной нервной системы |

|

22 |

Лекция 6. Гуморальная регуляция функций в организме |

|

23 |

Лекция 7. Стресс в жизнедеятельности организма человека |

|

24 |

Лекция 8. Основы рационального питания |

|

Итоговая работа |

Лекция 2. Иммунитет

Основные понятия

ЦИТОКИНЫ – вещества белковой природы, секретируемые лейкоцитами и другими клетками организма. Являются медиаторами (посредниками) иммунного ответа, осуществляющими через специфические рецепторы взаимодействие между клетками, вовлекаемыми в защитный ответ. Регулируют иммунные и воспалительные реакции организма. Известно около 100 цитокинов. Для иммунной защиты особенно важны интерлейкины, интерфероны, колониестимулирующие факторы, различные факторы роста.

ИНТЕРЛЕЙКИНЫ – цитокины, действующие как факторы роста и дифференцировки лимфоцитов и других клеток.

Факторы роста стимулируют рост и дифференцировку, а иногда и трансформацию (переход в злокачественную форму) различных клеток. Известно несколько десятков факторов роста (эпидермальный, гепатоцитов, нервов и др.).

ХЕМОКИНЫ – небольшие секреторные белки, в первую очередь регулирующие перемещения лейкоцитов. К хемокинам относятся: фракталкин, лимфотактин, фактор хемотаксиса моноцитов, эутактин и др.

КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ – белковые молекулы, необходимые для выживания, деления, роста и дифференцировки гемопоэтических клеток. Эти факторы вырабатывают макрофаги, T-лимфоциты, эндотелий, фибробласты.

ИНТЕРФЕРОНЫ – группа белков, подавляющая размножение вирусов. Система интерферона – важнейший фактор неспецифической сопротивляемости организма человека. Важнейшие их функции – антивирусная, противоопухолевая, иммуномодулирующая и радиопротекторная. Интерфероны видоспецифичны. Каждый биологический вид, способный к их образованию, продуцирует свои уникальные интерфероны, похожие по структуре и свойствам, но не способные проявлять антивирусный эффект в условиях организма другого вида.

ЛИЗОЦИМ – универсальный гидролитический фермент, разрушающий клеточную стенку бактерий. У животных и человека содержится в крови, слезах, слюне и других жидких средах. Богаты лизоцимом такие растения, как хрен, редька и некоторые другие. Благодаря лизоциму оказывается полезным поплакать по несущественному поводу во время эпидемий респираторных заболеваний или зализать небольшую ранку.

КОМПЛЕМЕНТ – группа сывороточных белков; в активной форме комплемент повреждает мембрану бактерий, нейтрализует токсины и вирусы.

АНТИГЕНЫ – чужеродные для организма вещества, способные вызвать иммунный ответ. Антигенными свойствами обладают высокомолекулярные соединения: белки, нуклеопротеиды, полисахариды, липополисахариды и др. Чужеродными для организма могут быть различные клетки (бактерии, грибки, простейшие, клетки пересаженных органов и тканей и др.); высокомолекулярные вещества, попавшие в организм не через пищеварительную систему; аутоантигены (антигены собственных мутировавших клеток).

ГАПТЕНЫ – низкомолекулярные вещества, не содержащие антигенных структур. К ним относятся многие моно-, олиго- и полисахариды, липиды, гликолипиды, искусственные полимеры, неорганические вещества (соединения йода, брома, висмута) и др. Сами по себе гаптены не иммуногенны, т.е. не вызывают ответных реакций иммунной системы. Однако они могут присоединяться к молекуле белка, после чего приобретают способность вызывать иммунный ответ.

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ (антитела) – вещества из группы гликопротеидов. Специфически взаимодействуют c антигенами, к которым иммунная система синтезировала данное антитело. При образовании комплекса «антиген–антитело» антиген нейтрализуется. Существуют миллионы разновидностей антител, и каждая молекула иммуноглобулина имеет уникальный участок связывания антигена. Антитела синтезируются плазматическими клетками в ходе гуморального иммунного ответа.

Общая характеристика функций иммунной системы

Основная функция иммунной системы – контроль за генетическим постоянством внутренней среды организма. Иммунитет – это способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих признаки генетически чужеродной информации. Термин «иммунитет» происходит от лат. immunitas –

избавление, освобождение от чего-либо (в Древнем Риме это слово означало освобождение гражданина от какой-либо обязанности, повинности или службы).

Иммунная система состоит из центральных (костный мозг, тимус) и периферических (селезенка, лимфатические узлы, миндалины, пейеровы бляшки кишечника, лимфоидные образования кожи и слизистых оболочек и др.) органов и тканей. Основной структурной и функциональной единицей иммунной системы являются Т- и В-лимфоциты (иммунокомпетентные клетки (ИКК), иммуноциты). Иммуноциты способны распознавать чужеродные вещества (антигены), обеспечивать иммунный ответ, создавать клоны себе подобных клеток, формировать клетки памяти. Лимфоциты проходят несколько стадий клеточных преобразований, необходимых для выполнения этих функций.

Другими клетками иммунной системы являются моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тучные клетки, дендритные клетки, естественные, или натуральные, киллеры (ЕК-, NK-клетки). Эти клетки не являются иммунокомпетентными, но выполняют ряд важных функций.

Одна из важных защитных функций – способность к фагоцитозу. Ею обладают нейтрофилы и моноциты. Из нейтрофилов образуются малые фагоциты (микрофаги), из моноцитов – большие фагоциты (макрофаги). Активность фагоцитирующих клеток увеличивается системой комплемента, интерферонами, иммуноглобулинами.

Естественные киллеры (наряду с Т-лимфоцитами) обладают цитотоксичностью, т.е. способностью уничтожать генетически чужеродные клетки. Клетки иммунной системы находятся в большинстве органов и тканей организма. Исключение составляют так называемые забарьерные органы, в которые в норме ИКК не проникают: головной мозг, яички, хрусталик.

Центральные и периферические органы иммунной системы

Костный мозг. Первое описание костного мозга дал Р.Вирхов. Во второй половине XIX в. было установлено, что костный мозг является органом кроветворения. У новорожденного очагами кроветворения являются только костные полости. К 18 годам гемопоэтическая ткань обнаруживается в позвонках, ребрах, тазовых костях, скулах, эпифизах трубчатых костей. У взрослого человека очаги кроветворения разной степени выраженности обнаруживаются в 206 костях скелета. Общая масса красного костного мозга составляет у среднестатистического человека 1400 г, что близко к массе печени.

Красный костный мозг заселяется стволовыми кроветворными клетками на ранних стадиях внутриутробного развития. В структуру красного костного мозга, кроме предшественников клеток крови, входят кровеносные сосуды, нервные окончания, костная капсула и вспомогательные клетки.

Предположительно, в эмбриональном периоде у человека закладывается определенное число ранних кроветворных предшественников, которые в течение жизни дифференцируются в зависимости от потребностей организма. Образующиеся в костном мозге клетки по мере созревания поступают в кровяное русло. В обычных условиях костномозговое кроветворение покрывает потребности организма и производит довольно большой запас клеток.

В эти годы идет постоянное образование тимоцитов. Из их общего числа (2×108) 20–25% ежедневно образуются заново путем деления; 95–98% вновь образовавшихся тимоцитов погибает. Оставшиеся 2–5% – это те клетки, которые способны распознавать антигены и активироваться для выполнения защитных функций. Эти клетки поступают в кровоток и лимфоидные органы.

До 6 лет продолжается медленный незначительный прирост тимуса, после чего его масса начинает уменьшаться, и со второго десятилетия жизни тимус подвергается инволюции.

В тимусе происходит созревание Т-лимфоцитов, и они становятся способными распознавать «свои» и «чужие» клетки. Зрелые Т-лимфоциты циркулируют по организму. Их иммунная функция реализуется в основном в лимфатических узлах. Т-лимфоциты индуцируют также созревание В-лимфоцитов и превращение последних в плазматические клетки.

Селезенка. Селезенка находится в левом верхнем квадранте живота (левом подреберье). У взрослого человека она весит около 150 г. Селезенка покрыта капсулой, которая, прорастая внутрь органа, формирует сеть перегородок. Внутренняя часть селезенки называется селезеночной пульпой. Через селезенку проходят кровеносные и лимфатические сосуды. В селезенке скапливается большое количество Т- и В-лимфоцитов, которые обеспечивают иммунологическую «проверку» крови, собирающейся со всего тела. В селезенке задерживаются эритроциты, где поврежденные, либо восстанавливаются, либо удаляются из кровотока. Селезенка также служит резервуаром для тромбоцитов, поступающих из костного мозга. По мере необходимости происходит замена циркулирующих в крови тромбоцитов.

Лимфатические узлы. Лимфатические узлы располагаются по ходу лимфатических сосудов и представляют собой маленькие овальные или почковидные образования длиной 0,1–2,5 см. Каждый лимфатический узел состоит из фолликулов. Основу фолликулов образуют В-лимфоциты, вокруг которых группируются Т-лимфоциты. Такое объединение Т- и В-лимфоцитов обеспечивает секрецию иммуноглобулинов и оптимальную защиту организма. В лимфатических узлах имеются также макрофаги, которые вместе с иммунокомпетентными клетками предотвращают развитие инфекционных заболеваний.

Иммунокомпетентные клетки. Клетки иммунной системы относятся к одной из групп клеток крови – лейкоцитам. Лейкоциты, как и другие клетки крови, возникают в гемопоэтической ткани. У плода на ранних стадиях развития гемопоэтическая ткань находится в печени и селезенке, на поздних – в печени, селезенке и костном мозге. У взрослого человека кроветворным органом является только красный костный мозг, расположенный в плоских костях.

В строме красного костного мозга располагаются стволовые клетки. Они обладают двумя важными свойствами: полипотентностью (т.е. могут дифференцироваться в разные клетки крови – эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и способностью к самовоспроизведению (т.е. могут образовывать идентичные самим себе клетки). Стволовые клетки превращаются в клетки-предшественницы лимфоидного (клетки-предшественницы лимфоцитов) и миелоидного (клетки-предшественницы эритроцитов, тромбоцитов и всех видов лейкоцитов, кроме лимфоцитов) ряда.

Молодые клетки костного мозга морфологически похожи друг на друга. Они, как правило, имеют крупные размеры и большое количество рибосом. По мере созревания часть клеточных органоидов редуцируется, появляются специфические признаки зрелых клеток крови. Зрелые клетки выходят в кровь и ткани.

Дифференцировка клеток регулируется гемопоэтическими факторами. Образование эритроцитов стимулирует гормон эритропоэтин, образующийся преимущественно в почках. Образование тромбоцитов контролируется тромбопоэтином (секретируется клетками печени). Дифференцировку лейкоцитов в разные формы регулируют местные гуморальные факторы, образующиеся в костном мозге: интерлейкины, факторы, стимулирующие колонии, и др.

Для некоторых гемопоэтических факторов известны кодирующие их гены, что позволяет получать их методами генной технологии и использовать для лечения некоторых гематологических заболеваний.

После рождения развитие первичных полипотентных стволовых клеток и миелопоэз (образование клеток миелоидного ряда) происходят в костном мозге, лимфопоэз – в тимусе, селезенке и лимфатических узлах, лимфоидной ткани, ассоциированной с пищеварительной системой, включая миндалины, аденоиды, пейеровы бляшки кишечника.

Количество лейкоцитов в 1 л крови взрослого человека колеблется от 4×109 до 9×109, и подвержено суточным и сезонным колебаниям, зависит от баланса гормонов, витаминов и других факторов. Увеличение количества лейкоцитов называется лейкоцитозом, уменьшение – лейкопенией.

Согласно гистологической классификации лейкоциты делятся на две группы: зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты). К гранулоцитам относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы; к агранулоцитам лимфоциты и моноциты.

Процентное соотношение разных форм лейкоцитов называют лейкограммой, или лейкоцитарной формулой. У взрослого человека нормальной является следующая лейкограмма: нейтрофилы – 46–76%; эозинофилы – 1–5%; базофилы – 0–1%; лимфоциты – 18–40%; моноциты – 2–10%. У детей до 5 лет физиологической нормой является доля лимфоцитов в крови до 80%, 5–14 лет – до 50%. Из общей популяции лимфоцитов крови на Т-лимфоциты приходится около 80%, на В-лимфоциты около 15%, на естественные киллеры примерно 5%.

У млекопитающих сформировалось два типа иммунитета – клеточный и гуморальный. Клеточный иммунитет опосредуется Т-лимфоцитами, гуморальный – В-лимфоцитами.

Родоначальники Т-лимфоцитов образуются в костном мозге. Оттуда они мигрируют в тимус, где приобретают способность реагировать на антигены. В тимусе происходит постоянная селекция лимфоцитов: уничтожаются агрессивно настроенные против «своих» белков и сохраняются реагирующие на «чужие» белки.

Созревание В-лимфоцитов происходит в костном мозге. Затем В-лимфоциты мигрируют во вторичные лимфоидные органы: печень, селезенку, лимфатические узлы. В этих органах может продолжаться и завершаться дифференцировка В-лимфоцитов.

Каждая В-клетка генетически запрограммирована на синтез поверхностного рецептора к одному антигену. После распознавания антигена В-лимфоциты начинают делиться и дифференцироваться, создавая клоны плазматических клеток. Плазматические клетки синтезируют иммуноглобулины (антитела) одного определенного вида, представляющие собой крупные растворимые молекулы гликопротеидов. Иммуноглобулины циркулируют в крови, тканевой жидкости и связываются с антигенами на поверхности микроорганизмов. Меченые антителами микроорганизмы легче уничтожаются фагоцитами. Кроме того, антитела активируют комплемент, разрушающий мембрану бактериальных клеток.

В популяциях Т- и В-лимфоцитов есть клетки иммунологической памяти. Они образуются из Т- и В-лимфоцитов, отреагировавших на антиген, но не дифференцировавшихся в клетки-эффекторы или клетки, продуцирующие иммуноглобулины. Клетки памяти хранят информацию о структуре антигена, однажды попавшего в организм. Такие клетки живут много лет и находятся в состоянии постоянной готовности к быстрому и эффективному ответу при повторном внедрении в организм данного антигена. С этим связана возможность вакцинации против инфекций: в ответ на введение вакцины, содержащей антигены, в организме вакцинированного формируется иммунологическая память и способность отреагировать на последующую встречу с таким же антигеном ускоренным и усиленным иммунным ответом.

Морфологически различить Т- и В-лимфоциты под световым микроскопом невозможно. Под электронным микроскопом зрелые Т-лимфоциты имеют, как правило, гладкую поверхность, а В-лимфоциты – ворсинчатую, т.к. несут на поверхностной мембране вырабатываемые ими иммуноглобулины.

Естественные киллеры (ЕК) – отдельная популяция лимфоцитов, существующая наряду с Т- и В-клетками. Основная их функция – сохранение гомеостаза в организме позвоночных на генетическом уровне. ЕК регулируют дифференцировку клеток организма, уничтожают (лизируют) клетки с генетическими дефектами и пораженные внутриклеточными паразитами (вирусами и т.п.). ЕК препятствуют попаданию разнообразной микрофлоры из ротовой полости, кишечника, носовой полости, носоглотки, легких в кровь и другие ткани организма. Они первыми включаются в реакции на чужеродные агенты без предварительной иммунизации, т.е. обеспечивают врожденный иммунитет.

Для осуществления своих функций ЕК располагают рецепторами, обеспечивающими возможность межклеточных контактов, реакций на цитокины, гормоны, нейромедиаторы. Они сами способны вырабатывать огромное количество биологически активных веществ. Получив сигнал об угрозе нарушения генетически обусловленного постоянства внутренней среды, ЕК «включают» не только собственные защитные средства, но также те, которыми располагают иммунная, эндокринная и нервная системы. Вступая в контакт с нейронами или клетками эндокринной системы, ЕК сами «обучаются» нейроэндокринной регуляции.

На внутриутробных стадиях развития организма и после рождения способы образования ЕК различаются. В эмбриональном периоде предшественником ЕК является гемопоэтическая стволовая клетка печени, которая мигрирует в тимус и там дифференцируется либо в ЕК, либо в дендритные клетки или Т-лимфоциты. После рождения ЕК образуются из полипотентной стволовой клетки костного мозга. Через несколько этапов дифференцировки происходит формирование зрелого ЕК – большого гранулярного лимфоцита.

Для выполнения своих функций созревшие в центральных органах иммунитета ЕК, должны пройти дозревание в периферических органах иммунной системы. После этого ЕК способны синтезировать интерферон и проявлять цитотоксическую активность.

Зрелые ЕК распространены по всему организму. Депо этих клеток в селезенке и печени поддерживают оптимальное количество ЕК в крови и лимфе. Из кровеносных и лимфатических сосудов ЕК попадают в различные органы, где контролируют генотип клеток. Если от клеток, ведущих надзор за генетической чистотой организма, поступает сигнал о неблагополучии, происходит массовый выход ЕК из депо. Цитолиз генетически измененных клеток является сигналом для ИКК (Т- и В-лимфоцитов).

Выделяют два основных иммунных процесса: врожденный (не изменяющийся) и приобретенный (адаптивный, приспособительный).

Врожденный иммунитет появился на ранних этапах эволюции: до способности распознавать свои белки и формировать клетки иммунной памяти. Врожденный иммунитет реализуется через клеточные и гуморальные механизмы. Его обеспечивают ЕК, макрофаги, нейтрофилы, дендритные клетки, способные к фагоцитозу и цитолизу. Гуморальными факторами врожденного иммунитета являются естественные антитела, комплемент, лизоцим и другие ферменты. Факторы врожденного иммунитета контролируются генами зародышевой линии, передаются по наследству и не изменяются в течение жизни.

Приобретенный иммунитет является следствием перегруппировки сегментов небольшого набора генов зародышевой линии, передаваемых по наследству и ответственных за синтез иммуноглобулинов (антител) В-лимфоцитами и рецепторов на Т-лимфоцитах. В результате перегруппировки может создаваться огромное число распознающих элементов, перекрывающих все существующие в природе антигены.

В процессе развития лимфоцитов в центральных органах иммунной системы образуются клетки, имеющие рецепторы к любому антигену. Каждая такая клетка может стать родоначальницей клона, готового бороться с чужеродным образованием. Потомство получает от родителей только набор зародышевых генов, а процесс перегруппировки происходит на ранних этапах онтогенеза у каждого организма индивидуально. Поэтому каждый организм, в зависимости от того как прошел процесс перегруппировки, может иметь свою разновидность иммунитета.

Особенности функционирования иммунной системы в разные периоды жизни

Зародыши всех млекопитающих, в том числе человека, с самых ранних стадий развития содержат чужеродные для материнского организма гены (антигены), полученные от отца. Теоретически иммунная система матери должна реагировать на клетки зародыша проявлением иммунитета.