-

ВСЕ

-

Рисование

-

Советы художника

-

История искусств

-

Живопись

-

Рисунок

-

Цветоведение

-

Поэтапное рисование

-

Вдохновение

-

О художниках

-

Ученики

-

Композиция

-

Абстракция

-

Книги

Как рисовать гипсовую голову поэтапно?

01.02.2019 15:21

Рисунок гипсовой головы — одно из самых распространённых заданий на вступительных испытаниях в художественный вуз. Именно в рисунке гипсовой головы хорошо видно, владеет ли художник азами изобразительной грамоты, может ли передавать и анализировать форму в пространстве, понимает ли законы перспективы и светотени. Обычно на экзамене ставят голову Сократа или Гаттамелаты, так как они наиболее характерны и просты для передачи формы и объёма, но имеют характерные особенности, исследуя которые, передаётся характер модели и её индивидуальные особенности (похожесть в портрете). А это важный шаг к рисованию портрета — правильно выстроить конструкцию головы человека, изображать голову человека объёмно, передавать в рисунке её характерные черты, органично выстраивать тональные отношения, моделировать формы головы штрихами и т.д.

Разберёмся с гипсовой моделью головы Гаттамелаты, хотя принцип построения для всех голов (и даже для традиционного портрета с натуры) один и тот же и последовательность рисования портрета такая же. Важное условие перед началом рисунка: без анализа формы (рисования с натуры) все эти советы и шпаргалки абсолютно бесполезны. Хотите качественно подготовиться к экзамену по рисунку — бегом в художественную школу, самодеятельность тут только мешает. Своей поэтапной раскладкой рисования гипсовой головы я лишь обозначу основные этапы создания рисунка, чтобы вы, дорогие художники, могли понимать куда и как мы идём и что будет в итоге. Такие схемы рисования хорошо сочетать с рисованием под руководством учителя-художника, чтобы не просто выслушивать советы и конкретные рекомендации, но и осознавать, логически продумывать свой рисунок и закреплять изученный материал.

Кроме того, в разных художественных вузах и художественных училищах есть свои нюансы трактовки формы в пространстве, манеры рисовать и убеждений, как должен выглядеть академический рисунок и какова методика его преподавания. Единой для всех системы нет. Поэтому стоит прийти на подготовительные курсы в вуз или училище, просто, чтобы поправить кое-что в особенностях своего рисования. Я в этой статье даю лишь базовые знания и изобразительные схемы, а их ещё нужно будет доработать до необходимых требований конкретного учебного заведения.

Итак, поехали!

1). Находим положение головы в листе выбранного формата. Данный рисунок выполнен на формате А3 карандашами разной мягкости — Н, НВ, В, 2В, 3В. Не буду писать какой карандаш где конкретно применялся — это усложнит и сделает излишне описание. Тем более, что ученик, взявшийся за такую серьёзную задачу, как рисунок гипсовой головы, уже должен владеть основными приёмами и средствами для рисования карандашом.

Сопоставляем пропорции ширины и высоты всей головы, располагаем объект нужной пропорции в листе с учётом поворота головы — перед лицевой частью расстояние между головой и краем листа делаем чуть крупнее, чем с затылочной части. Обозначаем основные объёмы модели — яйцеобразную форму головы, цилиндрический объём шеи, подставку в виде коробки.

В самой голове отделяем лицевую часть от боковой (находим границу — линию, идущую от боковой части лба вниз к скулам, по щеке к подбородку). Таким образом большой объём головы сразу разделится на 2 крупных массива: лицевой и боковой+затылочный. Линией отделяем теменную часть головы от лобной и височной.

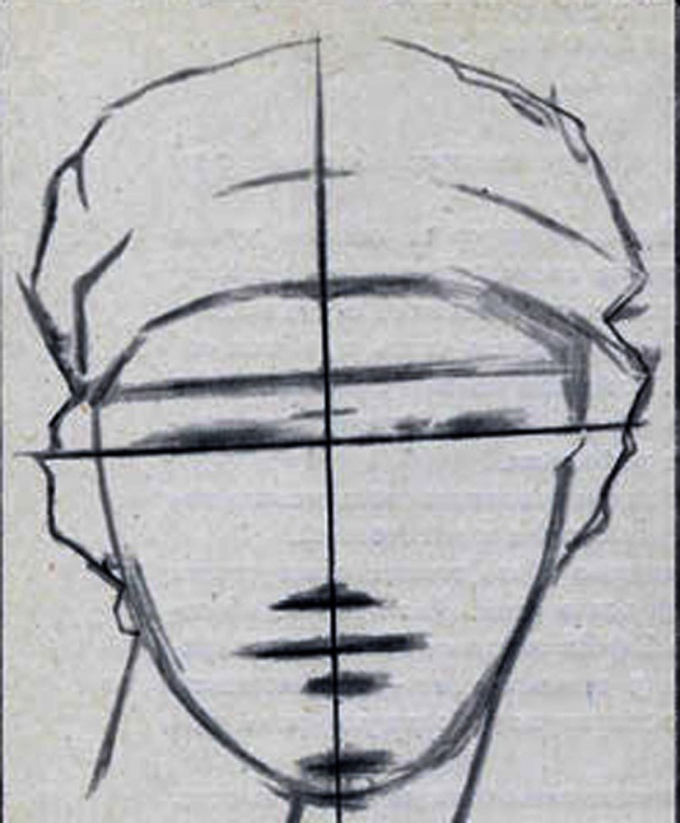

Находим линии «крестовины» — осевая серединная линия лица (от темени до подбородка) и линия глаз. Напомню, что линия глаз и все параллельные ей линии в рисунке будут стремиться в точку схода на линии горизонта. Линия горизонта, в нашем случае, выше макушки головы, поэтому все параллельные горизонтальные линии лица будут наклонены вверх влево и навстречу друг другу.

2). Намечаем линии скул, бровей, рта и основания носа. Выстраиваем переносье (трапецевидная плоскость между передней плоскостью носа и лбом. От переносья выводим серединную линию передней площадки носа — это угол носа. Он отличается от угла лицевой части головы (серединной линии лица). Определяем ширину передней плоскости носа и рисуем эту плоскость в виде вытянутого прямоугольника. К ней приставляем боковые плоскости носа и нижнюю (если её видно — в нашем случае её не видно, но в рисунке она отмечена для понимания формы носа).Боковые плоскости носа разворачиваются под углом к лицевой части головы. Они достаточно широки, обратите на это внимание: ширина носа в ноздрях и боковых сторонах носа равна расстоянию между глазами и самому глазу в среднем. У нашей модели глаза укрупнённые, поэтому и ширина носа тоже не маленькая.

Условно грубо показываем профильные линии (отделяющие боковую часть лица от фронтальной) с учётом изменения формы у глазниц (западание внутрь) и бровей (выход вперёд и наружу). Отделяем друг от друга плоскости висков, верхнюю плоскость скуловой кости, плоскости щёк. Обратите внимание на то, что дальняя половина лица будет выглядеть меньше и в сокращении по сравнению с ближайшей, поэтому все парные формы рисуем сразу вместе, но с учётом пространственных сокращений.

3). Кругами намечаем глазные яблоки (глаз человека имеет шарообразную форму), сверху на них попозже наложим веки. Намечаем ухо, оно приближено по размеру к длине носа. Крупные лобные бугры показываем пока плоскостями — это будет смягчённый переход от висков ко лбу.

Рот по ширине обычно равен расстоянию между зрачками, поэтому от условного центра глазных яблок спускаем вертикальные направляющие до линии рта — это углы губ. Ширину верхней и нижней губ пока намечаем лёгкими штрихами. Переднюю плоскость подбородка строим в соответствии с поворотом головы, относительно носа и рта. Обозначим раскрытие боковых частей подбородка и рубленой формой покажем провисающую часть мышц под подбородком.

Покажем линию роста волос в соответствии с большими формами головы. Верхнюю часть головы, там где волосы, прорисуем чуть подробнее рублеными формами. Отдельные кудряшки рисовать не нужно — только большую, общую форму.

4). Разбираем подробнее большие плоскости и формы. Например, плоскость лба разделяем на 2 зоны: надбровную и лобную. Надбровная зона представляет собой своеобразный козырёк, состоящий из 3 плоскостей: передней прямоугольной и двух треугольных боковых. Лобная часть, таким образом, будет выглядеть отдельным объёмом. Проложим осевую линию середины лица по вновь образовавшимся формам более внимательно.

Объём волос покажем единой большой формой — оденем их на голову как каску.

Нос разделим по передней плоскости на 3 отдельных части — от надбровья до переносицы, от переносицы до кончика носа и переднюю площадку кончика носа. Намечаем размер и характер ноздрей. В соответствии с носом, рисуем основные объёмы в ухе: ушное отверстие, мочку, верхний гребень.

Находим движение формы общего массива нижней части лица — от ноздрей в стороны и вниз к свисающим у краёв рта мышцам. Отделяем сами эти мышцы от плоскости лица и намечаем их объём (переднюю и боковую плоскости). Рисуем едва касаясь карандашом бумаги носогубную мышцу.

Определяем форму подбородка (квадрат со скруглёнными углами), разбираем его по форме на основные плоскости — верхняя, фронтальная, боковые, рисуем их в соответствии с перспективными сокращениями.

5). В скулах находим саму скуловую кость, её толщину и направление по движению от лицевой части головы к уху, отделяем жевательную мышцу от плоскости щеки (мышца у угла нижней челюсти).

Находим разрез глаз, определяем какого типа из существующих 3 разрез глаз у нашей модели: кошачий (внутренний угол глаза ниже внешнего), классический (оба угла глаза находятся на одной высоте) или европейский (внешний угол глаза ниже внутреннего). Обозначаем ромбовидное раскрытие глаза модели, характер верхнего и нижнего века и видимую толщину века. Форму век и разреза глаз тоже лучше рисовать более угловатыми формами, а потом скруглить там, где нужно, иначе можно не попасть в характер и модель будет выглядеть не конкретным персонажем, а среднестатистическим лицом.

Укладываем по лицевой части разрез губ (м-образная линия рта), для этого отделяем площадку носогубного фильтра (под носом) от боковых поверхностей всей верхнечелюстной массы. Намечаем форму мышцы под нижней губой. Соответственно им, укладываем верхнюю и нижнюю губы. Верхняя губа значительно тоньше нижней, на ней покажем 2 плоскости у углов губ и 2 плоскости, сходящиеся в выступающей вперёд части. В нижней губе обозначим 2 небольших округлых мышечных «подушки».

Лёгким тоном начинаем отделять теневые части головы от освещённых.

6). Внимательнее разбираемся с объёмами лицевой части. Скулу дробим на небольшие плоскости, укладывающиеся по её форме и движению, подчёркиваем движением этих плоскостей основные лицевые направления. Это нужно для понимания, какие из частей лица как будут выглядеть в сокращении, как они будут освещены и для передачи основных особенностей строениям формы данной головы.

Чуть плавнее по форме и точнее рисуем глазные веки, отделяем слёзную железу от движения век, проверяем сокращение дальнего глаза в повороте относительно ближайшего. Вспоминаем, что верхнее века должно накрывать нижнее, иначе человек не сможет моргать))).

Обозначаем перегиб передней плоскости носа в переносице и боковую часть ноздри — усложняем форму. В ухе находим толщину хрящей и глубину ушного отверстия.

Большой яйцеобразной формой показываем шишки надбровных дуг и их передние площадки. На эти объёмы сверху накладываем брови. Помните, что брови у человека не лежат на одной плоскости, а перетекают с одной плоскости на другую — благодаря этому они и имеют характерный изгиб. Прорисовываем головку, тело и хвост брови, обозначаем объём брови, разделяя общую форму на фронтальные и боковые маленькие плоскости. Хвостик брови, сокращаясь, немного заходит на височную кость — брови достаточно длинные.

Основной объём мышц, находящихся под подбородком разбиваем по форме на более мелкие плоскости, в соответствии с особенностями модели, намечаем объём гортани.

7). Чтобы не запутаться в линиях и сохранить эстетику линейного рисунка, лучше сразу разбирать все линии по толщине и нажиму в пространстве. Ни одна линия не должна повторять другую — все разной темноты, толщины, резкости. Самая ближайшая к нам часть — кончик носа — самые тёмные и широкие линии, по мере удаления формы в пространстве, все линии бледнеют и становятся тоньше. Парные формы, например, глаза, губы, скулы и т.д., следует рисовать одновременно, чтобы не допустить лишних ошибок.

Можно начать чуть подробный тональный разбор: глубокие тени и отвёрнутые от света плоскости штрихуем по форме чуть более тёмным серым. На границе формы — на переломе плоскости — тень более тёмная, по мере удаления от слома формы — светлее. Таким образом, линии построения постепенно начнут растворяться в тоне. Это первый шаг к грамотной тональной моделировке гипсовой головы.

8). Постепенно, по мере прорисовки ослабляем ластиком все линии построения и распределяем тональные отношения в рисунке. Сразу определяемся, что в рисунке гипсовой головы будет самым тёмным, а что самым светлым. Зная это, можно смело распределять разнообразные серые оттенки по всей поверхности головы. Каждую плоскость штрихуем по форме, то есть по движению плоскости. Лучше наносить штрихи не слишком энергично, держа карандаш верхним хватом и поворачивая почти параллельно листу бумаги. В мягкую тушёвку лучше не уходить, чтобы сохранить направление и лёгкую фактуру штриха, так отдельные формы и объёмы головы будут выглядеть убедительнее и рисунок будет стремиться к академической трактовке.

Все плоскости формы головы решаем в разной тональности, в зависимости от их положения в пространстве и степени освещения. Большие части формы, например, боковую часть щеки, можно объединить единым движением штрихов.

Обратите внимание на то, что в голове есть как собственные, так и падающие тени, которые отличаются по тону. Также гипс имеет характерные признаки материальности, например, сильные светлые рефлексы — он как-будто светится изнутри. Это тоже влияет на качество тона в тенях. Также у гипса проявляется характерное сгущение тени на границе света и тени в теневой части. Это стоит передать в рисунке.

9). Штриховку наносим мелкой сеточкой под острым углом, движение штрихов по форме. Тени, собственные и падающие, лучше рисовать параллельно, а полутени сравнивать с тенями и тональностью гипса в свету. Несмотря на то, что гипс белый, белой бумаги в рисунке не останется: определитель, где будет самый светлый блик (например, на кончике носа), всё остальное, в сравнении с ним — серое. Так и штрихуем.

Границу слома формы можно слегка смягчить, «соштопывая» 2 плоскости поперечной штриховкой.

Самые контрастные отношения и плоскости лучше подчеркнуть в лицевой части, особенно в выступающих на нас частях лица, под носом, например. По мере удаления от зрителя, тональные контрасты смягчаем.

10). Добавляем тональные отношения предмета и фона. Определяемся, что темнее в целом, фон или предмет. Закладываем общий тон фона вокруг гипса, прорисовываем слегка падающие тени от гипса, отделяем вертикальную предметную плоскость от горизонтальной. Лучше соблюдать единое направление штриховки фона в рисунке или распределить 2 основных направления штриховки по основным плоскостям — предметной и вертикальной плоскости за гипсом. В таком случае, вертикальную плоскость за гипсовой головой можно штриховать вертикально, а горизонтальную под слепком — по диагонали, по движению плоскости.

11). Штрихи наносятся сеточкой по движению формы. Не торопитесь во время штриховки, анализируйте каждый блок формы. Попытайтесь понять, на какую из простейших форм похожа каждая часть головы: мочка уха и глаз — на шар; нос — на половинку шестигранника; шея — на цилиндр и т.д. Штрихуем в соответствии с этими базовыми поверхностями.

12). На последнем этапе рисования сравниваем тональные отношения внутри рисунка с тонами в натуре. Определяем, какие плоскости в самом гипсе светлее или темнее друг относительно друга. Списываем края гипсовой модели: в тени за счёт ухода собственных теней на гипсе в падающие тени от гипса на фон, в лицевой части — за счёт чуть более тёмных оттенков тона на переходе формы от лицевой поверхности в боковую.

Избавляемся от последних не нужных линий. Смягчаем штриховку на дальнем плане и обостряем резкость штриха на передних частях постановки.

Прорисовываем мелкие детали — несколько вихров волос в самых важных для образования формы и контрастных по освещению частях головы, тени от верхних век на глаза, блик на стыке плоскостей подставки под гипсом и другие.

Анализируем, что темнее — гипс или фон — по всему силуэту головы. Это стоит проследить особо внимательно, потому что в рисунке важны не только локальные оттенки, но и качество освещения. Возможно, что в некоторых тенях на гипсе тон будет более тёмный по сравнению с освещёнными частями драпировки на дальнем плане.

Сеточка штрихов покрывает весь лист. Самый яркий белый блик один, остальные блики чуть более серые по сравнению с ним. Не увлекайтесь бликами (рисуем только блики от основного источника свет, без случайных пятен), избавляйтесь от ненужных деталей. Детализация ослабевает по мере удаления от первого плана в глубину — это даст пространство в рисунке.

Убедитесь, что большая форма головы хорошо читается, то есть вся гипсовая болванка не плоская, у гипса есть объёмная крупная затылочная часть, а от головы до вертикальной поверхности фона есть воздушное пространство. Если этого не случилось, ещё раз проверьте по силуэту места касания гипса и фона в соответствии с заданным освещением.

Также рекомендую почаще проверять рисунок на ошибки в построении и пропорциях — это поможет не сбиваться с выбранного курса на всём протяжении работы над рисунком.

Вот и всё!

Если вам понравился этот поэтапный урок, сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Поделитесь этим постом с друзьями в социальных сетях или своём блоге.

3. Покупайте у нас курс «Рисование с нуля до портрета на заказ» в Екатеринбурге.

ТОп 10 статей нашего блога

-

Назад -

Вперед

Изображение головы – один из наиболее сложных видов рисования. Прежде чем приступить к работе, вы уже должны обладать достаточным опытом и знаниями в области академического рисунка. Знать и понимать способы изображения, особенности строения головы, уметь обращать внимание на сочетание деталей, которые образуют ее объем.

Рисование гипсовых голов полезно потому, что в этих образах уже собраны правильные формы человеческого лица. Для начинающего художника — это возможность сосредоточиться на отдельных частях, которые всегда остаются статичными.

Начинать лучше с гипсовых голов греческого наследия. После успешного овладениями приемами передачи базовых форм гипсовых моделей, можно приступать к более сложным образам, изображая Зевса или Геркулеса.

Любой академический рисунок строится по определенным законам. Процесс состоит из взаимосвязанных шагов, и чтобы добиться результата, нужно выполнять все этапы в определенной последовательности. Далее мы разберем как рисовать гипсовую модель, изображающую фаворита императора Адриана — Антиноя.

Подготовительный этап и анализ характера формы головы

Перед началом работы проанализируйте из чего состоит объект (каких геометрических тел) и как он будет размещен на листе бумаги. Выберите ракурс, с которого вы начнете рисовать.

Важно определить как наиболее эффективно будет смотреться будущее изображение. Вы сразу должны представлять каков будет конечный результат, а затем уже можно приступать к первому шагу рисования.

Далее нам нужно выявить характер формы объекта, т.е. найти особенности строения. Проанализировав, как объект расположен в пространстве, переходим к оценке пропорций (как части соотносятся с целым).

Работайте карандашом слегка нажимая, без усилий и схематично. На этом этапе не требуется вырисовывания деталей, только общие черты. У нашей головы височная часть широкая, и линии сужаются к основанию подбородка. Форма головы напоминает треугольник (линия волос шире скул, которые шире подбородка).

После анализа характера формы объекта, рассматриваем каждую деталь лицевой части. Далее намечаем их месторасположение на бумаге. Уточняем наклон и разворот головы.

Линейно-конструктивная основа

Нужно наметить профильную линию, разделяющую лицо на две части. Если есть небольшой поворот головы, то профильная линия делит лицо не пополам – ближняя будет больше, а дальняя – меньше. Очень важно правильно определить местоположение профильной линии, т.к. она является главным ориентиром для художника и от нее зависит правильное расположение составляющих частей рисунка. Следующий этап – разделить эту линию на 3 равные доли: от начала волос до надбровья, от надбровья до основания носа, и далее вниз до подбородка. Отрезки от надбровных дуг до носа и от носа до подбородка тоже будут состоять каждый на 3 частей. Намечаем место для глаз, носа и губ.

Следите, чтобы конструктивные линии были параллельны друг другу, иначе исказится перспектива рисунка. Линии будут немного изогнуты, а концы приподняты. При рисовании основных деталей исходите от основы геометрической формы каждого элемента (например, глаза – шар). Не вырисовывайте детали, сейчас главное – это соблюдение пропорции и место размещения на рисунке.

Следите за расположением парных и симметричных объектов. Их лучше рисовать сразу один за другим (например, два глаза) и проводить параллельные линии от края до края формы, чтобы элементы не смещались в сторону. Рисуя глаз, веки только наметьте. Располагая нос, не смещайте его относительно профильной линии, которая должна проходить четко посередине переносицы. Она же разделяет бантик губ четко посередине, но, учитывая поворот головы, один край губы будет меньше.

Пока наметьте размер губ и сверьте их месторасположение. Для этого нарисуйте вспомогательные линии, чтобы проверить как соотносятся уголки губ и крылья носа, а также расстояние от основания носа до верхней губы. Проверьте месторасположение конца волос в соотношении с горизонтальной линией губ.

Теперь на рисунке можно наметить волосы. Обратите внимание, где заканчиваются локоны. Обозначьте их легкими движениями карандаша без особого нажима. На этом этапе еще раз проверьте работу на наличие ошибок. Обнаружив их, не оставляйте на потом, а сразу исправляйте. Они могут повлечь новые неточности в передачи изображения, которые потом будет сложнее исправить.

Выявляя конструктивные основы, не следует спешить с моделированием форм и передавать их при помощи светотени.

Конечно, эмоциональная составляющая важна, но на первых этапах, главное передать точность и достоверность объекта, и верное расположение всех элементов в пространстве.

Конкретизация рисунка

После того, как была намечена конструктивная основа головы и ее составляющих, можно корректировать получившейся рисунок. Теперь заменяем геометрические тела реальными формами, какие они есть в реальности. Еще раз проверьте расположение деталей. Например, нос должен быть под прямым угол относительно лицевой поверхности.

Прорисовывая глаза, помните об их шаровидной форме. Учитывая это, сверху рисуем веки.

Они не должны получиться плоскими, поэтому сразу передавайте толщину при помощи нескольких линий. При детализации губ, не забудьте про ложбинку между верхней губой и носом и проверьте их расстояние между собой.

Линии, разделяющие формы, не должны быть сильными, т.к. они же выступают в роли границы света, тени и полутени.

Теперь, прорисовывая пряди волос, определяем их месторасположение. В качестве ориентира используем дополнительные линии. Нужно следить, чтобы локоны не получились в отдельности сами по себе.

Вначале намечаем общую форму волосяного покрова, после чего переходим к детализации каждого из них. Выявляем трехмерность формы, создавая объем легкими линиями. Не спешите наносить тон, пока не будут уточнены все детали рисунка.

Создание объема при помощи света и тени

Переходим к созданию объема при помощи светотеневых отношений. Следите за взаимосвязью линии и тона. Вначале накладываем тени, чтобы увидеть общий характер форм элементов. Затем переходим к градации светотени, делая рисунок более конкретным. Те детали, которые находятся на свету, остаются нетронутыми. Плоскости, уходящие от света, обозначаем полутенью. А те, что находятся вдали от света, прокладываются тоном.

На каждом из описанных шагов работы над рисунком не стоит нажимать на карандаш, движения должны быть легкими и быстрыми, чтобы всегда можно было внести коррективы, не используя ластик. Рисовать нужно в темпе. На выполнение не должно уйти более 50 минут. Не стоит уделять много времени анализу и построению, и ни в коем случае не начинайте детально чертить геометрические фигуры.

Чтобы добиться легкости в движении и умения быстро анализировать конструктивные особенности головы, нужно постоянно и регулярно тренироваться. Чем меньше вы тратите времени на этапы правильного построения изображения, тем выше становится уровень вашего мастерства.

Детализация и завершающий этап

На заключительном этапе переходим к детализации изображения, постепенно насыщая его. Но сначала нужно проанализировать небольшие детали, соотнося их с общей массой головы.

После того, как проделана первоначальная работа над объемом при помощи наложения светотени, нужно вызвать рефлекс, усиливая тон. Чтобы смоделировать детали при помощи тона, на переходах от одной детали к другой необходимо сильнее накладывать тон, резко отделяя одну плоскость от другой. Но рисунок не должен получиться слишком черным. Чтобы разработать руку, используйте мягкие карандаши.

На заключительном этапе еще раз проверяем соотношение элементов с общей формой, чтобы отдельные элементы не выбивались из общей композиции.

Взгляните на свою работу издалека, чтобы разглядеть неточности в передаче изображения.

Создание изображения головы – важный экзамен при поступлении в творческий вуз. Владение этим видом рисунка является и одним из основных элементом художественной подготовки архитектора. На наших курсах академического рисунка для абитуриентов, вы с помощью опытного педагога сможете научиться рисовать гипсовую голову на уровне, достаточном для поступления.

Похожие записи

Построение гипсовой головы

October 10, 2021

Рисование голов с гипсовых моделей является не самоцелью, а лишь подготовкой к рисованию живой натуры. В этой работе так же, как и в предыдущих занятиях, необходимо соблюдать последовательность, причем эта последовательность зависит от задач, поставленных перед рисующими. Вначале для освоения основных форм следует рисовать головы наиболее обобщенного монументального характера; к ним можно отнести слепки произведений греческой скульптуры, например, таких как «Дорифор» Поликлета, «Гера», «Диадумен» и др. Усложняя задания, связанные с передачей формы и светотени, можно переходить к рисованию «Зевса», «Геркулеса», «Лаокоона», «Гомера»; для передачи более точной характеристики полезно нарисовать головы «Аполлона», «Гермеса», «Апоксиомена». Следующим, более сложным этапом рисования, который ближе подводит учащегося к рисованию живой головы, могут послужить римские скульптурные портреты — Люция Вера, Сенеки и других. В качестве модели для рисования головы в сильном повороте и с обнаженной шеей можно взять головы умирающего Александра Македонского, Лаокоона или другие эллинистические скульптуры, например некоторые головы рельефа алтаря Зевса в Пергаме. Для изучения отдельных частей очень полезна голова известной скульптуры Микеланджело «Давид» — его глаз, нос, губы, ухо. Рисование гипсовых голов целесообразно и необходимо потому, что в произведениях великих мастеров найдены и обобщены взятые из действительности формы, и рисующий имеет перед собой готовую характеристику натуры. Это упрощает задачу для начинающего, давая ему возможность сосредоточить все внимание на построении головы. Кроме того, неподвижность модели и ясно выраженная светотень облегчают решение задач, стоящих перед начинающим художником.

Начиная рисовать голову, нужно прежде всего позаботиться о ее постановке и освещении. Образующие голову поверхности и характер ее объема лучше всего выявляет искусственный источник света, освещающий голову сверху под углом в 45°. При отсутствии искусственного света модель можно приблизить к окну, затемнив его нижнюю часть, и, таким образом, также получить верхний свет. Слишком темные тени на голове модели следует смягчить, поместив вблизи белую бумагу или драпировку, которая даст необходимые рефлексы. В зависимости от поставленных задач источник света можно перемещать, освещая модель с различных сторон и расстояний. Фон для гипсовой головы необходимо брать темнее освещенных ее частей и светлее частей, находящихся в тени. Для ярко освещенной головы лучше всего ровный серый фон: около ее светлых поверхностей он будет казаться темнее, а у темных мест — высветляться. Этот оптический закон контрастности играет большую роль при передаче формы в пространстве. Для первых рисунков голову принято помещать на такой высоте, чтобы уровень глаз рисующего находился на линии глаз модели. Одним из главных условий работы является сохранение в процессе рисования положения натуры и постоянной точки зрения на нее. Поэтому следите за тем, чтобы от движения головы или туловища рисующего не изменилась точка зрения или линия горизонта. Не следует садиться ни слишком близко, ни слишком далеко от модели. Наилучшим является расстояние, равное тройной величине модели но вертикали. Такое расстояние позволит следить за общим построением и хорошо видеть детали. Приступая к рисунку гипсовой головы, нужно иметь в виду, что изображаемая условно без торса, она не имеет тех внешних точек опоры, при помощи которых обычно строятся предметы, непосредственно расположенные на плоскости (как, например, на столе, подставке, земле). Табуретка, стоящая на полу, ваза на столе рисуются от нижнего основания, то есть от внешних точек опоры на плоскости. Голова, изображаемая в пространстве сама по себе, не соприкасающаяся ни с какой поверхностью, нуждается в особом приеме построения — в использовании собственных внутренних точек опоры. Эти внутренние опорные точки дают возможность строить голову в любом повороте и наклоне. Вначале положение головы и шеи в фас при отсутствии внешних опорных точек опре-деляется с помощью вертикали и горизонтали: намечается линия от середины лба до середины подбородка, проводятся также линии, определяющие направления глаз и других размещающихся параллельно им форм (рис. 1). Определив соотношение высоты и ширины мо-дели, следует обозначить ее общий овал и положение шеи, затем наметить основной объем головы, отделяя для этого лицевую поверхность головы от поверхностей, идущих к затылку. На этом общем объеме головы можно более точно определить положение и пропорции отдельных частей (рис. 2). Намечая основные части лица: расположение глаз, лба, носа, рта, подбородка, сравнивайте их размеры по отношению не только друг к другу, но и ко всей форме головы. В противном случае, даже если найдены правильные пропорции отдельных частей, общая форма головы может оказаться неверной. С каждой вновь вводимой деталью увеличивается количество сравниваемых величин, и поэтому очень важно, чтобы первоначальные пропорции больших форм не были нарушены. Неточности в основных пропорциях повлекут за собой бесчисленное количество ошибок, которые заставят рисовальщика переделывать рисунок заново. Так, например, если приуменьшить нижнюю половину головы по отношению к верхней, то на ней невозможно будет правильно разместить соответствующие части, нельзя определить расстояние между носом, губами, подбородком, установить их пропорции. Переносица, расположенная в центре всех форм, является наиболее устойчивой точкой, по отношению к которой определяются места для глазничных впадин, передних и боковых поверхностей носа, надбровных дуг. Форма головы ограничивается прямыми и кривыми поверхностями. Перспективно сокращаясь и соприкасаясь друг с другом, они являются объемной основой рисунка, без которой всякая, даже отлично оттушеванная голова, несмотря на правильно взятые светотеневые отношения, будет казаться пухлой или плоской. Задача рисующего заключается в том, чтобы найти эти поверхности, из которых каждая занимает только ей свойственное положение. Определение их в натуре и последующее воспроизведение на бумаге — это и есть построение объема на плоскости листа (рис. 3). Выявляя основные поверхности, не следует опасаться некоторой на первых порах упрощенности и резкости в их трактовке. Правильное понимание объема головы, характера ее основной формы, умение увидеть взаимосвязь всех ее частей несравненно важнее преждевременного вырисовывания мелких деталей — бровей, зрачков, ноздрей, к которому так склонны малоопытные рисовальщики. Необходимо помнить, что в объемном построении головы нужно идти таким же путем, каким идет скульптор, который не имеет возможности начать свою работу ни с контура, ни с деталей, а начинает непременно с больших поверхностей, образующих данный объем. Совокупность этих поверхностей даже в своем предельно упрощенном виде представляет уже реальную объемность, являющуюся основой для дальнейшей разработки деталей. Эти поверхности и их взаимное расположение убедительно показаны на рисунках голов Аполлона, выполненных В. Е. Савинским (рис. 4 и 5). Резкими определенными плоскостями пролеплен весь объем головы, показаны лицевые и боковые ее поверхности, овальные формы глаз, крепко вставленных в глазницы.

На рисунках Савинского можно наблюдать отношение размеров ближайших боковых поверхностей головы к боковым, более перспективно сокращенным. То же самое можно видеть в соотношении боковых поверхностей носа, лба, в расположении глаз. Когда вы намечаете поверхность формы, вводите легкую светотень, оставляя для светлых мест чистую бумагу и покрывая штрихом тени. Это придаст рисунку первоначальное объемное выражение. Следующей стадией рисунка головы является передача ее пластической формы. Для этого нужно проследить переход одной поверхности в другую, причем он может быть или постепенным, или резким. На рис. 5 видна граница, отделяющая лицевую освещенную поверхность головы от боковых, затемненных, а также более резкие переходы от тени к свету на выдающихся скулах и сравнительно мягкие в нижней, округлой части лица. Подходя к наружным краям рисунка головы, особенно внимательно следите за сокращающимися поверхностями, правильное перспективное и тональное построение которых имеет решающее значение в передаче объемности головы. Для того чтобы не разделять рисование головы на отдельные искусственные этапы и сохранить непрерывную последовательность в решении возникающих в процессе работы задач, переход к рисованию деталей должен быть постепенным и почти незаметным. Уточняя, например, обобщенную первоначальную форму носа, наблюдая его в деталях, рисующий должен отметить и показать на рисунке, что различные по тону и характеру четыре его поверхности являются местом расположения более мелких форм — крыльев носа, ноздрей, кончика носа, весьма разнообразных по форме: округлых, тупых, острых. Рассматривая поверхность лба, рисующий должен заметить в натуре и показать на рисунке, что нижняя часть лба лепится пятью различными по тону поверхностями: средней (фронтальной), двумя соприкасающимися с ней и двумя идущими от последних височными или боковыми поверхностями, на которых располагаются ушные раковины (рис. 3). Нужно также показать на рисунке, что намеченная пятигранная схема лобного отдела лица вверху переходит в овальную форму лобных костей. Такое же постепенное уточнение первоначально намеченных форм и наполнение их формами соподчиненными должно иметь место и в рисовании всех частей: глаз, губ, подбородка. Детали, вводимые в первоначальную форму, в своей совокупности являются как бы ее проверкой и могут способствовать взаимному уточнению.

Например, боковая поверхность носа определяет расположение его крыла, а детально проработанные крылья носа могут внести поправку в построение всей его поверхности. Необходимо помнить, что все парные формы головы следует намечать и рисовать одновременно: так легче определить степень их перспективного сокращения в данном повороте.

Исполнение рисунка не должно резко делиться на рисование контура и последующую тушевку. Рисуя линиями, с самого начала помните о форме, которую они обозначают, намечайте легкой светотенью поверхности, образующие объем, оставляя для освещенных мест чистую бумагу и закрывая однотонной тушевкой тени. Затем, придавая тени должную глубину, осторожно вводите в нее рефлексы, а в область света — полутона и блики. Беспрестанно сравнивая и соподчиняя их тональные отношения, добивайтесь передачи освещенной формы. Чтобы не перечернить рисунок (что очень часто бывает у малоопытных рисовальщиков), нужно прежде всего найти предельную силу тени на гипсе, по отношению к которой и выдерживать общий тон рисунка; при этом хорошо иметь перед глазами кусочек черного бархата или зачерненной бумаги, сравнительно с которыми самую глубокую тень на гипсе придется взять более легкой и прозрачной. На академическом рисунке головы Александра Севера, выполненном И. Е. Репиным (рис. в), можно наблюдать четко отработанные детали, объединенные тоном в единое целое. Падающий сверху свет книзу постепенно слабеет, утрачивая свою силу и контрастность. Боковые поверхности лица, сокращаясь в глубину, выделяют переднюю его часть, чему способствуют подчеркнутые глубокой тенью формы глазниц, губ и основания носа. Взятый правильно фон помогает передавать освещенную форму в пространстве. При выполнении гипсовых голов следует избегать бесформенного размазывания теней и вытирания резинкой пятен света. Штрих, как бы обнимающий форму, является лучшим средством ее передачи. Прекрасным примером может служить рисунок головы «Лаокоона», выполненный Александром Ивановым (рис. 7). Несмотря на то, что формы античных голов являются более обобщенными, чем головы живой натуры, изображение гипсовых слепков, передача цельности формы, деталей, освещения и материала требуют большого количества тональных оттенков, что обычно представляет для неопытных рисовальщиков затруднения, является причиной невыдержанности тона и раздробленности рисунка. В результате появляются ошибки: рефлексы оказываются в одной силе со светом, перечерненные тени «проваливаются», резкие контрасты дальних планов «лезут» вперед. Прежде всего эти погрешности объясняются излишней поспешностью, отсутствием должной последовательности и внимательности в работе. Умение сравнивать изображение с натурой, находить и исправлять ошибки является необходимым условием для успешного выполнения рисунка. Для того чтобы легче сопоставлять рисунок с натурой, следует стараться воспринимать их как однородные явления, то есть представлять реальную гипсовую голову как бы нарисованной. Тогда, быстро переводя взгляд с натуры на рисунок, можно сразу почувствовать разницу между ними — или в построении, или в освещении.

При виде спокойного тона натуры очень часто бросается в глаза тональная пестрота в рисунке. Правильно построенный, но «замученный» и сбитый с тона рисунок при известном опыте поддается исправлению. Прикосновением к такому рисунку резинкой, снимкой или тряпкой восстанавливаются основные светотеневые отношения, облегчаются, но не убираются «выпадающие из тона» детали, а если требуется — подчеркиваются контрасты ближайших планов. Хорошо продуманный, правильно построенный и выдержанный в тоне рисунок прекрасно передает форму, освещение, материал и окружающую среду.

Как рисовать гипсовую голову

Обучение классическому рисунку начинается с рисования гипсовых моделей. Гипсовые головы рисуют начинающие живописцы во всех учебных заведениях. Они учатся под руководством преподавателя, который знает, под каким углом поставить ту или иную модель, какое для нее нужно подобрать освещение. Рисовать гипсовые модели полезно и тем, кто учится самостоятельно.

Вам понадобится

- Гипсовая модель

- Лампа

- Мольберт

- Карандаш

- Бумага

Инструкция

Поставьте модель на стол. Стол должен стоять на расстоянии не менее 3 м. от рисующего. Лучше, если расстояние будет побольше. Если вы рисуете в квартире, поставьте столик с моделью в одном углу комнаты, а сами располагайтесь в противоположном. Прикрепите над моделью источник света так, чтобы свет падал сверху под углом 45°. Глаза модели должны находиться на уровне ваших глаз. Если вы только начинаете рисовать, поставьте голову анфас.

Подберите драпировки. Фон должен быть светлее затененных частей головы и темнее освещенных. Можно использовать и «оптический обман», взяв светло-серый фон. Он будет казаться светлее, чем есть возле затененных частей модели, а возле освещенных — наоборот.

Наметьте на листе опорные точки. Сначала проведите вертикальную линию примерно посередине листа. По высоте она равняется расстоянию от середины лба до подбородка. Наметьте горизонтальные линии глаз, носа, губ и остальные. Лини глаз проходят через все лицо, остальные направляющие можно просто наметить.

Обозначьте соотношение ширины и высоты лица в разных его частях. Наметьте общий овал. Набросайте линии шеи. Пропорции длины и ширины должны соблюдаться максимально точно, иначе потом очень трудно будет прорисовать отдельные детали лица.

Наметьте объем головы. Поверхности, идущие к затылку, отделите от лицевых. Делается это с помощью разных типов штриховки. Наметьте пропорции отдельных частей лица. Наметьте глаза. Сравните их пропорции с пропорциями головы. Точно так же наметьте нос и рот, постоянно сравнивая их друг с другом и с размерами формы головы. С помощью легкой штриховки наметьте основные поверхности головы. Освещенные места оставляйте белыми. На затемненные поверхности нанесите тени.

Передайте пластическую форму головы. Внимательно осмотрите модель и определите, где одна поверхность переходит в другую. Насколько резок этот переход? Некоторые поверхности как бы плавно перетекают друг в друга, и отделяются они чуть более густой тенью. Освещенные поверхности переходят в затененные резко. В нижней части лица, если освещение установлено сверху, линии более плавные и округлые.

Обратите внимание на перспективу. Это особенно важно при прорисовке внешних частей головы. Обратите внимание на то, каким образом и в какой пропорции сокращаются некоторые поверхности. Проследите за перспективой.

Перейдите к более тонкой деталировки головы. Определите, из скольких поверхностей состоит каждая ее часть, и как эти поверхности взаимодействуют друг с другом. Например, лоб состоит из пяти различных поверхностей, которые отделяются друг от друга разной по густоте штриховкой. То же самое касается носа — он состоит из нескольких частей, которые обычно не видны, но для правильного построения их необходимо видеть. Сделайте плавные переходы между разными поверхностями. Делайте это с помощью штриховки карандашом.

Полезный совет

Для освещения модели лучше брать лампу дневного света. Если ее нет, поставьте модель поближе к окну.

Если вы начали рисовать голову впервые и самостоятельно, соблюдайте последовательность действий. В дальнейшем рисуйте голову в целом, обозначив только основные линии и общий овал.

Светотень передавайте легкой штриховкой карандашом. Не нужно пользоваться резинкой для выбеливания некоторых участков. Лучше по максимуму оставлять поверхности незаштрихованными, постепенно добавляя тени.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

человека, как и любой другой сложной формы, ведется на основе длительного

штудирования модели. Длительныйрисунок дает возможность учащемуся полностью

усвоить закономерности построения изображения. Хорошим рисунком,

в академическом смысле, считается такой, который исчерпывающе передает

существенные признаки модели, т. е. те признаки, по которым зритель получает,

возможно полное представление, о данном предмете. Во время

рисования с натуры мы не только наблюдаем предмет, но и познаем его; не

механически копируем его внешнюю форму, а стремимся понять его внутреннюю

структуру., Это изучение

всегда начинается с непосредственного зрительного знакомства с изображаемым

предметом, а затем внимание рисующего переходит на изучение характерных

признаков его строения, пропорций, деталей. Для примера

рассмотрим процесс рисования головы «Аполлона Бельведерского» скульптора

Леохара (IVвек до н. э)

Первая стадия работы

КОМПОЗИЦИОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Работа начинается

с композиционного размещения головы на листе бумаги. Предварительно прикиньте

в наброске, как выгоднее вкомпоновать голову в данном формате. Изображение

намечается очень легко, предельно скупо, обобщенно. Выявляется характер большой

формы, движение — поворот головы и шеи; словом, определяется общий вид модели (рис. 23).

Длительный

рисунок может начинаться и с предварительного наброска, при условии, что

последний будет заключать в себе основную композиционную идею рисунка. Как

правило, в учебном рисунке голову лучше всего размещать посреди листа бумаги,

немного выше центра, не оставляя, однако, слишком больших полей пустыми.

Вторая стадия

работы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРА ФОРМЫ ГОЛОВЫ, ПРОПОРЦИЙ И НАКЛОНА ГОЛОВЫ

Когда вы

убедились, что в общем характер формы схвачен верно, можно перейти к уточнению

наклона головы. Для этого, прежде всего, надо верно наметить профильную линию

лица или ось симметрии, которой голова делится на две равные половины. Профильной

линией мы называем условно такую линию, которая должна проходить через середину

лба и переносицу к середине кончика носа и через «раздвоинку» подбородка (рис. 24).

Чтобы найти

правильный наклон головы, мысленно соедините прямой линией переносицу и

середину подбородка и представьте себе, какой угол образуется между этой линией

и воображаемой вертикалью. Определив правильно угол наклона профильной линии с

вертикалью, вы правильно определите и наклон головы. Когда профильная линия и

наклон головы намечены верно, можно переходить к выявлению пропорций —

характера формы головы.

Симметричное

построение головы заставляет рисующего попеременно рисовать то правую часть

головы, то левую. Например, наметив правую височную кость, необходимо сразу же

наметить и левую; наметив правое крыло носа, следует одновременно наметить и

левое и т. д.

Античная голова

делится по линии разреза глаз на две равные части, а собственно лицо — на три

равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до

основания (корня) носа и от основания носа до основания подбородка.

Отрезок от

надбровных дуг до основания носа в свою очередь делится на три равные части;

между первой (от надбровных дуг) и второй частью проходит линия разреза глаз,

которая пересекает шов скуловой и височной кости, уголки глаз, слезники и переносицу;

третья часть включает в себя основание и крылья носа. Отрезок между основанием

носа и основанием подбородка тоже делится на три равные части: между первой и

второй частью проходит средняя линия рта, которую часто в обиходе называют

линией разреза губ; линия между второй и третьей частью делит подбородок (по

высоте) пополам. Расстояние между глазами равно длине глаза, т. е. линия

разреза глаз также делится на три равные части. Высота уха равна длине носа.

Для художников

древнего мира эта пропорциональная закономерность членения головы на части

являлась каноном красоты. В эпоху классицизма античные каноны превратились в

догму академических правил рисования. В наше время эту пропорциональную

закономерность мы рассматриваем как условную закономерность членения головы.

Третья стадия работы

ОБЪЕМНО-КОНСТРУКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ФОРМЫ ГОЛОВЫ

В построении

реалистического рисунка существенную роль играет конструктивный анализ формы и

понимание законов и правил перспективного изображения объема на плоскости.

Выявление конструктивных особенностей изображаемого предмета всегда входит как

главная часть в изображение объемной формы по определенным законам и требует

ясного, логического суждения о форме в пространстве(рис. 25).

Конструктивный

анализ объемной формы предмета происходит во всех ее составных частях как

видимых глазом, так и невидимых. Например, рисуя куб, мы не ограничиваемся

анализом его видимых поверхностей, а стараемся мысленно проникнуть внутрь формы

и увидеть, вернее — ясно представить себе остальные, не видимые с данной точки

зрения стороны куба, ибо они-то и помогают определить правильное перспективное

направление видимых сторон, увязать их в строго закономерную конструктивную

связь.

Как мы умеем

представлять себе линейную конструкцию простых предметов, так необходимо

научиться представлять себе и конструктивную схему человеческой головы, фигуры.

Каждую объемную

форму учащийся должен представлять в пространстве так же, как он это делает на

занятиях по начертательной геометрии. Изображая объемную форму в пространстве,

рисующий должен следить за ее перспективными сокращениями.

Рассмотрим

подробнее, как использовать законы перспективы в рисовании головы человека.

Если мы рисуем

голову на уровне наших глаз, вспомогательные конструктивные линии, которые

проходят по надбровным дугам, разрезу глаз, основанию носа, разрезу рта и

основанию подбородка, будут параллельны линии горизонта, т. е. будут прямыми.

Если голова модели наклонена, то все эти линии или дуги своими вершинами направятся

вниз. Если голова будет запрокинута вверх, то и конструктивные дуги своими

вершинами будут обращены вверх. Необходимо заметить при этом, что все эти вспомогательные

линии будут между собой параллельны.

Очень часто при

незначительных поворотах головы ученику бывает трудно определить: наклонена

вниз голова или, наоборот, запрокинута вверх. В этих случаях знание схемы конструктивного строения

головы и помогает правильно определить положение головы в пространстве. Когда

голова находится в фасовом положении (на уровне наших глаз), то основание носа

и низ ушной раковины находятся на одной горизонтали. Если голова запрокинута

вверх, то уши по отношению к основанию носа и надбровным дугам как бы смещаются

вниз. Если мы замечаем, что низ мочки уха выше основания носа, значит, голова

опущена.

Но не только

положение ушной раковины определяет наклон головы. Рисующий должен знать, что в

перспективе все формы сокращаются и поэтому, хотя лицо античной головы по

канонам делится на три равные части, при поднятой голове размеры этих частей

будут уменьшаться: лоб по отношению к подбородку будет казаться тем меньше, чем

больше будет запрокинута голова. При наклоне произойдет обратное — лоб будет

самой большой массой, не говоря уже о том, что станет виден верх черепной

коробки.

Четвертая стадия работы

ПЛАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛИРОВКА ФОРМЫ

Пластическую

моделировку формы головы нужно считать наиболее трудоемким, длительным и

ответственным этапом работы. Рисующий должен следить за тем, чтобы изображение

было подчинено законам перспективы, голова прорисована согласно ее

анатомическому строению. На этом этапе работы рисовальщик обязан разобраться в

пластической форме предмета, понять анатомическую сущность видимой снаружи

формы — выпуклостей и впадин, которые моделируются сначала легкой светотенью.

Для начала,

достаточно будет легко закрыть мягким тоном теневые планы, и тем самым

отграничить ихот освещенных, т. е. определить основные массы света и тени.

Благодаря этому приему выявятся передние, боковые и нижние планы головы. Это,

во-первых, поможет проверить сделанное в предыдущих стадиях работы и,

во-вторых, яснее (рельефнее) подчеркнет объем головы.

Светотень ложится

по форме предмета и тем самым выявляет его объем. Недостаточно точно

скопировать светотень с натуры,— необходимо понять, осознать и прочувствовать

ее взаимосвязь с конструкцией. Грани пересечения плоскостей (планов) головы

образуют условную линейную конструкцию рисунка; эти грани в свою очередь являются

границами света и тени.

Покрыв легким

тоном теневые планы головы, начинаем уточнять местоположение глазных впадин,

скуловых костей и ушных раковин (рис. 26).

Пятая стадия работы

ПЕРЕХОД ОТ ОБЩЕГО

К ЧАСТНОМУ, ПРОРИСОВКА ДЕТАЛЕЙ

На этой стадии

работы над рисунком происходит постепенное насыщение большой формы деталями.

Рисующий переходит от анализа большой формы к анализу малых форм, постоянно

соизмеряя их с общей массой головы. Например, уточняется форма крыльев носа,

характер очертания и объем губ; глазное яблоко накрывается веком, причем

обратите внимание, что веко имеет толщину, поэтому не рисуйте веко одной линией (рис. 27).

Если какая-то

деталь головы плохо усваивается вами, порисуйте эту деталь отдельно. Весьма

полезно рядом с изображенной головой или на особом листе сделать рисунок носа,

уха, глаза. Рисуя глаз, надо помнить, что в основе это — шарообразная форма,

которая находится в глазничной впадине. Поэтому рисовать веки надо так, чтобы

они облегали эту объемную форму.

Затем внимательно следите за перспективным сокращением толщины века. Парные формы (например, глаза, крылья носа) рисуйте

одновременно. Детали

сравнивайте между собой и большой формой, иначе не получится цельного рисунка.

Кроме того, такое сравнение помогает рисовальщику находить у себя в рисунке

ошибки и исправлять их.

Шестая стадия

работы

ОБЩЕГО К

ЧАСТНОМУ, ПРОРИСОВКА ДЕТАЛЕЙ

ТОНАЛЬНАЯ

ПРОРАБОТКА ФОРМЫ

Тональной

проработкой объемной формы завершается работа над рисунком. На Этой стадии

следите, как ложится светотень на выпуклые места и впадины, учитесь видеть

взаимосвязь конструкции предмета с явлениями светотени, т. е. понимать, как и

почему именно так, а не иначе распределяется свет на поверхности предмета. Не

зная строения предмета, на который падает свет, вы не сумеете выявить и его

формы. Зная же конструкцию, вы будете свободно лепить форму светотенью (рис. 28).

Светотень

помогает свободнее и убедительнее передать характер и объем головы, а также ее

фактурные качества. Законы освещения так же точны и определенны, как и законы

перспективы и анатомии. Выдержать рисунок в тоне — это значит передать те

световые отношения от самого светлого через сумму полутонов к самому темному,

которые в натуре сведены в единую гармонию.

Седьмая стадия работы

ПОДЧИНЕНИЕ

ДЕТАЛЕЙ ЦЕЛОМУ, ОБОБЩЕНИЕ

На этом последнем

этапе рисовальщик «подводит итоги» проделанной работы. Проверяет общее

состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне, согласует

блики с общим тоном, чтобы они не вырывались, не «кричали», проверяет рефлексы

и полутона по их отношению к свету и тени. Выявляется фактура и материальность

гипса (рис. 29).

Методическая

последовательность в работе над рисунком должна строго соблюдаться, ибо

нарушение ее замедляет усвоение учебного процесса. Рисование, проходящее

беспорядочно, вне всякой системы, не дает возможности учащемуся освоить навыки

построения реалистического рисунка и понять те правила, которые выработала

рисовальная практика больших мастеров. Повторяем, нельзя перескакивать через

отдельные этапы в работе над рисунком. Например, не найдя основной массы объема,

переходить к прорисовке деталей; не поняв конструкции предмета, переходить к

передаче фактуры. Ученик обязан закрепить последовательные стадии учебного

рисунка, так как каждая предыдущая стадия входит составной частью в

последующую. Итак, резюмируя все стадии развития длительного рисунка, укажем,

что в начале работы, когда рисующий намечает на листе бумаги общий контур

головы и схематично выявляет ее объем, он идет путем общего изображения формы,

ее крупного объема. Далее рисовальщик вступает на путь анализа, переходит от

общего к частному — к насыщению большой формы более мелкими формами и деталями.

В конце работы, когда рисовальщик подчиняет детали целому, он вступает на путь

синтеза — обобщения. Целостное восприятие модели служит не только исходным

моментом для ее изучения, но и постоянным «фоном», на котором познается каждая

часть в отдельности. Поэтому в академическом рисунке изображение натуры

следует начинать с ее общей характеристики, затем постепенно перейти к детали

и снова возвратиться к общей форме, иначе говоря, пройти путь от общего через

детальное изучение натуры к цельному выражению. Последовательное выполнение

рисунка от общего к частному и от частного снова к общему строго обязательно.