Если для абитуриента самым волнительным и интригующим моментом является исход приемной кампании, то у студентов столь же значимым и судьбоносным выступает иное явление – сессия. Притом стоит учесть, что далеко не каждый учащийся доживает даже до первой аттестации. По статистике, под воздействием массы факторов (начиная от индивидуальных особенностей и заканчивая влиянием коллектива, учебной нагрузки, банального страха и пр.) около 7% новоиспеченных первокурсников подает заявление на отчисление на добровольной основе.

Сессия в каждом вузе проходит с одной стороны – в общем порядке, а с другой – в индивидуальных условиях. Сегодня мы расскажем о всех нюансах аттестационного периода на первом курсе.

Понятие сессии

Сессия в колледже или вузе представляет собой особый период, предназначенный для всецелой проверки знаний и подготовки студентов в рамках пройденного модуля или курса по всем дисциплинам. Она настигает учащихся вполне планомерно и открыто, согласно утвержденному заранее расписанию и учебному плану. О ее начале становится известно заранее, но задумываться о подготовке и бояться ее начинают накануне испытания.

К сессии относят только экзамены. Как правило, за один аттестационный период студенту предстоит сдать до 5-7 предметов, притом они не обязательно будут взаимосвязанными между собой.

До сессии студенту важно закрыть все имеющиеся академические задолженности: сдать и/или защитить письменные проекты, «отработать прогулы», предоставить по требованию педагога конспекты лекций/семинары или выполнить дополнительное задание. Обязательным моментом для получения допуска является своевременная защита курсовой работы и сдача всех зачетов. Как правило, «зачетная неделя» проводится накануне сессии.

Если у студента за плечами будут «долги», его могут не допустить до экзаменов. Тогда «хвостов» станет в разы больше, а время на их ликвидацию строго ограничено. Чтобы остаться «на плаву», придется серьезно потрудиться.

Порядок организации сессии: как она проходит?

Сессия – это очень важный этап в становлении будущего специалиста, так как именно от ее исхода зависит средний балл диплома и субъективная оценка относительно качества подготовки выпускника, его знаний и навыков.

Данный этап по проверке проходит в строго запланированное время в определенном порядке. Расписание экзаменов учитывает примерные сроки проведения сессии, отмеченные в учебном плане. Как правило, первая аттестация первокурсников настигает зимой (декабрь-январь). Средняя продолжительность данного периода составляет около 2-3 недель в зависимости от количества экзаменационных дисциплин.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Планирование и утверждение расписания проведения сессии проходит следующим образом:

- Администрация учитывает предусмотренные сроки для проведения экзаменационной поры и планомерно распределяет все аттестационные дисциплины. В зависимости от их количества продолжительность данного периода может быть как более, так и менее 2-3 недель;

- Между экзаменами должно быть не менее трех свободных дней для отдыха и подготовки студента. Например, если первый экзамен был 15 декабря, то следующий настигнет студента не ранее 18-19 декабря;

- Разработка и утверждение экзаменационных вопросов и билетов проходит предварительно еще до начала сессии с учетом всех затронутых в течение семестра тем. Этим занимается педагог-экзаменатор;

- На экзамене студенту предстоит ответить на несколько теоретических вопросов в рамках пройденного курса (в перечень экзаменационных вопросы также включают задания для самостоятельного изучения), а также выполнить практические задания – решить задачу, проанализировать ситуацию и пр.;

- Накануне экзамена проходит консультация – специальное «занятие». Ее посещение носит добровольный характер. Она призвана раскрыть все нюансы проведения экзамена, уточнить и ликвидировать имеющиеся пробелы в рамках экзаменационных вопросов.

В назначенный «экзаменационный» день студент обязан явиться на «контрольно-аттестационный» рубеж в обозначенное время и место. Опаздывания недопустимы. Неявка по неуважительной причине приравнивается к прогулу и может стать причиной для отчисления из вуза.

Продолжительность экзамена зависит от множества факторов: количество студентов в группе, количество вопросов и заданий в билете, среднее время на подготовку к ответу и пр. Чаще всего на проведение данного рубежа уходит от 3 часов и более. Тяжелее всех приходится последним студентам, которые трясутся от страха, но надеются «покорить» преподавателя на фоне его же усталости.

Порядок действий в день экзамена у первокурсников следующий:

- Явка на мероприятие с учетом действующего расписания и требований педагогов;

- Заходим в аудиторию по очереди, подходим к столу педагога, вытягиваем билет и регистрируем его, выбираем место для подготовки. Преподаватель имеет право пересадить студента.

- Использование шпаргалок, гаджетов, конспектов недопустимо. Важно «сгенерировать» ответ на поставленные вопросы самостоятельно;

- По мере готовности студент подходит к экзаменатору, отвечает на экзаменационные вопросы, показывает решение практической части, при необходимости отвечает на дополнительные вопросы и пр.

- Итоговая отметка выставляется по 5-балльной шкале и вносится в экзаменационную ведомость, а также зачетную книжку.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Какие дисциплины выносятся на сессию?

В учебном расписании можно выделить две основные группы предметов: обязательные, которые чаще всего так или иначе связаны с будущей профессией (по характеру, осваиваемым профессиональным навыкам и качествам и пр.), и вспомогательные (необязательные), призванные расширить кругозор и пр.

Первая группа выносится на экзамены, но, если предметов много, то будут выбраны наиболее тесно соприкасающиеся с профессией или научной областью. Вторая группа аттестовывается посредством проведения стандартных и дифференцированных зачетов.

Учтите, что отметки по экзаменам вносятся в диплом об образовании. Если предмет изучается на протяжении нескольких семестров или лет, то итоговой будет считаться оценка, выводимая посредством расчета среднего арифметического и округления «в пользу студента».

На первом курсе к числу обязательных дисциплин принято относить те, что способны развивать навыки, пригодные в перспективе в рамках будущей профессии, по которым предусмотрено углубленное изучение отрасли (соприкасаемой с выбранным профилем): история, философия, иностранный язык, математика, экономическая теория, социология и пр.

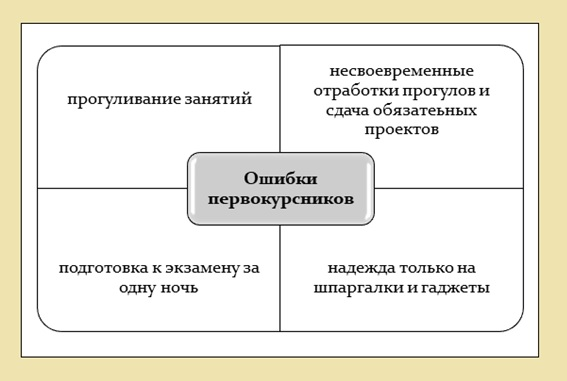

Самые распространенные ошибки первокурсников во время первой сессии

Сессия – это всегда «проверка на вшивость», а первая сессия – самая острая проверка. К сожалению, не все первокурсники осознают важность первой аттестационной поры, откладывая подготовку к ней на самый последний момент – «предэкзаменационную ночь».

На самом деле, первая сессия – самый серьезный стресс для студента, ведь он еще до конца не осознает: что его ожидает, как будет проходить экзамен, какие задания будут включены в билеты и пр. Именно страх парализует первокурсников, мешая им сосредоточиться и пр.

В числе наиболее распространенных и часто встречаемых ошибок учащихся первого курса в части подготовки к сессии и поведения во время экзамена выступают:

- Высокая самооценка и отказ от подготовки, полагая, что он «все знает»;

- Подготовка шпаргалок и надежда только на них во время экзамена;

- Сильное волнение в день экзамена;

- Безответственный подход к экзаменам: несоблюдение режима дня, неявка по неуважительной причине (не подготовился, проспал и пр.);

- Отказ в допуске к сессии из-за имеющихся долгов или многочисленных пропусков, несвоевременное закрытие академической задолженности и пр.;

- Беспрестанная зубрежка материала без отдыха. Данный подход не только не поможет, но и усугубит ситуацию, перепутав все факты и знания;

- И пр.

Следует отметить, что сессия проходит одинаково у всех: у заочников и очников, у первокурсников и учащихся старших курсов и пр. Порядок организации и проведения данного этапа один и тот же, а исход полностью зависит от качества подготовки испытуемого.

У студентов первого курса возможно проведение 2-3 сессий: у очников две – по окончании каждого семестра, у заочников три – первая – установочная (в начале учебного года), остальные – основные (по окончании семестра).

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Как подготовиться к сессии?

Каждый студент должен знать, что как минимум 1 раз в семестр ему предстоит сдавать зачеты и экзамены, то есть аттестовываться. Притом от результатов сессии зависит его дальнейшая судьба: продолжит ли он обучение в вузе или нет. Чтобы во время первой и последующих сессий у студентов не возникало сложностей и проблем, достаточно учесть следующие советы:

- Не прогуливайте занятия и будьте активны на них. На первом курсе важно заработать достойную репутацию, посещать все занятия и активно на них работать. Поверьте, доброжелательность и заинтересованность принесут свои плоды на зачете или экзамене;

- Не пренебрегайте консультацией перед экзаменом. Нередко на ней озвучивают интересные и полезные моменты: разбирают сложные вопросы и задания, отвечают на вопросы студентов, озвучивают или «раздают автоматы», описывают процедуру проведения экзамена и требования к студентам, критерии оценивания ответов и пр.;

- Психологическая готовность – половина успеха. В день экзамена важно держать себя в руках, успокоиться и сконцентрироваться на заданиях, вопросах. Если «нервы» не дают покоя, то можно принять успокоительное, но главное без седативного эффекта;

- Готовьтесь к аттестации заранее. Не стоит откладывать повторение или разбор материала на самый последний момент. Поверьте, повторить или изучить то, что преподавалось в течение полугода за одну ночь невозможно. Не стоит подвергать организм таким пыткам. Лучше распределите вопросы на несколько дней и в спокойном темпе и изучайте или повторяйте материалы в течение семестра (периодическое повторение), что даст более положительные результаты.

- Не бойтесь провала. Из вуза просто так или моментально Вас никто не отчислит. На исправление ошибки будет предоставлено дополнительное время и еще как минимум два шанса: один – стандартный, второй – с созывом специальной комиссии. Главное, чтобы «провалы» не превратились в традицию, иначе долги будут расти в геометрической прогрессии, а решать проблемы будет сложнее.

- Не забывайте про отдых во время подготовки. Тотальная зубрежка без передышки – бесполезное дело. Важно соблюдать режим дня, полноценно питаться, устраивать «перекуры» между изучением тем и вопросов. В противном случае организм будет просто истощен (морально, физически, интеллектуально) и не сможет воспринимать и запоминать информацию;

- Используйте на экзамене «нелегальные методы и приемы» только при уверенности, что сможете сделать это незаметно. Если со шпаргалками в кармане Вам спокойнее или Вы умеете ими пользоваться без опаски и риска, незаметно, то почему бы не захватить их с собой? С одной стороны, их подготовка позволит повторить пройденный материал. С другой – в случае полной растерянности и страха поможет выбраться из ситуации, но если преподаватель заметит факт списывания, то беды и пересдачи не миновать.

Первая сессия – самая щекотливая и требовательная. Педагоги буквально тормошат студентов на экзамене, стараясь вытрясти из них не только знания и навыки, но и душу. Поэтому готовиться к данной поре следует поэтапно и основательно.

Внимание! Эти правила снова были изменены: про новую редакцию, которая будет действовать в приёмную компанию 2023 года, читайте здесь

В Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего образования (утверждён приказом от 21.08.20 №1076), который действует всего год, внесены изменения. Источник — приказ Минобрнауки от 13.09.21 №753, он был зарегистрирован в Минюсте 14.09.21.

Это те новшества, о которых стало известно летом (мы упоминали о них, рассказывая о проблемах приёмной кампании — 2021), но кое в чём их изменили по сравнению с изначально предполагавшимся вариантом.

Сразу скажем главное: вторую волну приёма, отказ от которой в этом году и стал причиной проблем с поступлением у многих абитуриентов, не вернули. Остаётся одна волна, как было и в этот раз. Какие нужны баллы для поступления, вы можете подробно прочитать в этой статье.

Пункт 18 Порядка, который в первоначальном варианте этих поправок вызвал больше всего вопросов и волнений, в финальной версии изменился. Напомним, в обнародованном летом проекте было написано так:

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов (результат ЕГЭ, или результат общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, или результат вступительного испытания на базе профессионального образования, или результат централизованного тестирования, признаваемый в соответствии с порядком, установленным организацией высшего образования)».

Из-за того, что там через союз «или» перечислялись ЕГЭ и вступительные экзамены самого вуза, многие поняли этот пункт таким образом: якобы всем абитуриентам дадут варианты на выбор — поступить по результатам ЕГЭ или общеобразовательного вступительного экзамена, который проводит сам вуз. Чтобы можно было сдать, например, и ЕГЭ, и общеобразовательный экзамен в вузе, посмотреть, где выше получились баллы, — и предъявить на конкурс наиболее выгодные результаты.

Однако в Минобрнауки значение этого пункта объяснили для «Российской газеты» по-другому: если у поступающего есть результаты сразу нескольких ЕГЭ по одним и тем же предметам, но за разные годы (напомним, результаты действительны четыре года, поэтому можно сдавать его каждый год и иметь набор разных итогов), то, согласно этому пункту, не сам абитуриент выбирает, какой результат предъявить, а вуз автоматически учитывает для него наивысший по баллам результат.

В финальном варианте Порядка пункт 18 сформулирован так, что из него следует именно такое толкование:

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15 — 17.1 Порядка перечнем и формой вступительных испытаний».

Для поступающих на базе среднего общего образования (после 11-го класса) возможность зачесть вместо ЕГЭ (то есть не дополнительно к нему, а вместо него) вступительный экзамен в вузе, как и раньше, не предусмотрена. Для них баллы за вступительные в вузе по-прежнему могут быть лишь дополнительными к баллам ЕГЭ (как обычно — в отдельных университетах, которым предоставлено право проводить такие допэкзамены, например в МГУ имени М. В. Ломоносова).

А вот возможность учесть либо ЕГЭ, либо вступительные испытания, проводимые самим вузом (в зависимости от того, где баллы выше), касается лишь тех, кто поступает не сразу после школы, а с дипломом о среднем специальном образовании (СПО). Ведь ничто не мешает им и сдать ЕГЭ, и пройти испытания в университете. К тому же у них может быть действительный результат ЕГЭ, который они сдавали ещё до поступления в колледж, если эти ребята пошли туда после 11-го класса. Как раз у таких абитуриентов могут быть одновременно результаты ЕГЭ и экзамена в вузе по одному и тому же предмету, но с разными баллами. Однако, если из предложенной летом формулировки пункта 18 Порядка следовало, что в таком случае для поступления нужно зачесть наивысший результат либо ЕГЭ, либо вступительного в вузе, то из финальной формулировки это напрямую не следует. Вероятно, на этот счёт понадобятся отдельные разъяснения Минобрнауки. Кстати, в порядке приёма выпускников на базе профессионального образования кое-что поменялось. Об этом ниже.

Для абитуриентов на базе профессионального образования вуз может проводить несколько различных по содержанию вариантов вступительного испытания.

При этом вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования (СПО) устанавливаются в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных программам бакалавриата или специалитета, на которые ведётся приём. Родственность образовательных программ определяет вуз. Что касается экзамена по русскому языку, то проводить ли его с учётом профиля СПО или без учёта, каждый университет решает самостоятельно.

Как и раньше, вуз может установить, что формой вступительного испытания на базе СПО является ЕГЭ, и не проводить свои вступительные экзамены.

В новой редакции пункта 26 Порядка сказано:

«При приёме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на приём без вступительных испытаний для подачи заявления о приёме на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право). Право на приём без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при подаче заявления о приёме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы».

В прежней редакции Порядка была аналогичная норма, но наряду с ней действовала ещё такая оговорка: «Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы». В новой редакции её нет.

Получается, не имеет значения, сколько грамот о победах в разных олимпиадах предъявит абитуриент, на основании их всех он сможет подать заявление о приёме вне конкурса только на одну программу.

Установлено, что на места в пределах целевой квоты по общему правилу проводится однопрофильный конкурс. Провести многопрофильный тоже можно, но предварительно надо распределить контрольные цифры между специальностями или направлениями подготовки. Эта возможность будет зависеть также от того, детализировал федеральный государственный орган свою целевую квоту или нет. Если детализировал, то поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной квоте по данной специальности или направлению подготовки.

Напомним, многопрофильный конкурс проводится:

- по нескольким специальностям либо по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупнённой группы;

- по нескольким однопрофильным образовательным программам различных специальностей либо по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупнённой группы.

Новая редакция Порядка закрепила возможность приёма граждан Беларуси на основании результатов проводимого в их стране централизованного тестирования. Эти результаты приравниваются к результатам общеобразовательного вступительного испытания (то есть к ЕГЭ), если абитуриент не сдавал в соответствующем году российский ЕГЭ. Но важно, чтобы это тестирование было пройдено в текущем или предшествующем календарном году. Порядок признания результатов белорусского централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний вуз устанавливает сам.

Кроме прочего, поправки затронули процедуру приёма. Их несколько, мы назовём самые важные.

Продлены сроки основного этапа зачисления — теперь он будет длиться с 3 по 9 августа.

Дистанционная подача документов в электронной форме сохраняется наряду с очной и почтовой, причём вуз обязан предоставить абитуриентам возможность подавать документы всеми тремя способами (но конкретно через суперсервис — только в случае его использования).

Как сдать сессию?

Онлайн-интервью со студентом 3 курса Института бизнес-права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Евгением Каркаусом

До начала зимней сессии остается совсем мало времени. Студенты большинства вузов начинают сдавать сессию уже в конце декабря — начале января. Мы спросили преподавателей и студентов о том, как справиться со стрессом, объять необъятное и максимально эффективно подготовится к экзаменам и зачетам.

На наши вопросы ответил студент 3 курса Института бизнес-права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Евгений Каркаус, который поделился своим личным опытом и дал полезные рекомендации первокурсникам.

Читайте и мотайте на ус!

КонсультантПлюс: Поделитесь своими секретами при сдаче сессии. Как вы обычно готовитесь к сдаче экзаменов: в последнюю ночь или заблаговременно, зубрите ли предмет или применяете другую методику запоминания — если да, то какую?

Никогда не оставляю подготовку к экзамену или зачету на последний день. Всегда читаю свои конспекты заранее. Кстати, ведение конспектов — второй секрет успешной сдачи сессии. В них отражены все самые важные и интересные мысли. Зная то, о чем говорил лектор на семинаре, можно строить свои собственные суждения по вопросам конкретной дисциплины, а появление собственных рассуждений неразрывно связано с возникновением более глубокого и системного интереса к дисциплине. Последствием появления такого интереса является поиск и чтение дополнительной литературы, новостей и всего прочего, что прямо или косвенно связано с вопросами изучаемой дисциплины. И вот уже к моменту начала подготовки ты погружен в дисциплину, и тебе достаточно только пролистать конспект, чтобы все освежить в памяти.

КонсультантПлюс: Какой режим дня вы пытаетесь соблюдать во время подготовки к экзаменам? Сколько времени отводите на подготовку? Как обычно справляетесь со страхами перед экзаменом? Используете ли накануне экзамена какие-то студенческие приметы — какие?

Каркаус Евгений: Во время подготовки к экзаменам мой режим дня не меняется. Мне необходимо любить то, чем я занимаюсь. Если предположить, что у меня не будет желания готовиться к сессии, то я не смогу полноценно подготовится, даже если буду заставлять себя сидеть за конспектом или книгой целый день. Но я, конечно же, помню о необходимости подготовки и стараюсь готовиться с удовольствием, не забывая при этом общаться с друзьями или заниматься спортом.

Обычно на подготовку закладываю около десяти дней, учитывая, что в этот период я штудирую не один предмет и посвящаю этому не все свое время.

Страхов перед сессией у меня, к счастью, нет. За это мне стоит сказать спасибо школе, в которой я учился, и моим родителям, которые меня в эту школу определили. В этой школе два раза в год проводились экзамены по иностранному языку и некоторым другим дисциплинам, поэтому я с детства привык к такому формату оценки знаний.

По вопросу примет ничего интересного рассказать, к сожалению, не могу, потому что не верю в приметы.

КонсультантПлюс: Какой из сданных экзаменов для вас был самым сложным и самым легким, почему?

Каркаус Евгений: Самым сложным, как бы странно это не звучало, был не экзамен, а зачет. Этот зачет мы сдавали во время зимней сессии на втором курсе. Зачет был по конституционному праву зарубежных стран. Мало того, что сама дисциплина очень объемная, так еще и преподаватель у нас был очень требовательный. Он нас об этом предупредил на первом же занятии. Да и без предупреждений по всему университету ходили страшные истории о том, как люди отвечали ему по семь-восемь билетов и не сдавали. И стоит отметить, что слухи себя оправдали, зачет был действительно сложный. Я отделался относительно легко — ответил свой билет и потом еще один вопрос из второго билета без дополнительной подготовки, а вот некоторым повезло меньше. У нас были студенты, которые отвечали без подготовки на 6-7 дополнительных вопросов из разных билетов.

А вот по поводу самого легкого так сразу и не вспомню. Все зачеты и экзамены проходят примерно на одном уровне сложности, поэтому не могу выделить какой-то один самый легкий.

КонсультантПлюс: Бывали случаи, когда у кого-то с первого раза не получалось сдать зачет или экзамен?

Каркаус Евгений: Такие случаи бывали, но в группе, в которой обучаюсь я, это редкость. У нас сформировался дружный коллектив, в котором каждый с первого курса показывает желание расти в юридической профессии, а в таких условиях даже не допускаешь возможность пересдачи. Все мысли всегда направлены только на самые высокие результаты. Насколько я знаю, можно пересдать предмет 2 раза. Но я могу ошибаться.

КонсультантПлюс: Как вы думаете, от чего в большей степени зависит успех на экзамене — от знаний, от работы студента на протяжении года, настроения преподавателя или чистого везения?

Каркаус Евгений: Уверен, что основой успешной сдачи любого зачета или экзамена является работа студента в течение года. Отвечая на первый вопрос, я уже говорил, что если студент посещает все лекции и семинары, готовится к дискуссиям на занятиях и участвует в них, то у него уже есть довольно широкий круг знаний по дисциплине. Если постоянно посещать все занятия и активно работать на них, принимать участие в учебном процессе, то можно, не зная ответ на конкретный вопрос в одной дисциплине, провести параллели с другими дисциплинами и выйти из сложной ситуации. Но, конечно же, свою роль очень часто играет и везение. Даже если ты очень хорошо готов к сдаче зачета или экзамена, то все равно есть вопросы, на которые отвечать проще. Не говоря уже о том, что бывают случаи, когда человек знает только один билет, и именно этот билет ему и попадается. У нас был один такой случай.

КонсультантПлюс: Что вы порекомендуете первокурсникам, для которых эта сессия будет первой. Каких ошибок им лучше всего избегать и к какому вашему совету из вышеперечисленных им нужно прислушаться в первую очередь.

Каркаус Евгений: Первокурсникам хочется, в первую очередь, пожелать ответственно подходить к процессу подготовки и начинать его заранее. До зимней сессии осталось уже совсем мало времени, поэтому стоит приступать уже сейчас. А вот со следующего семестра можно начать использовать самый эффективный метод подготовки — активную работу в течение семестра, обязательное посещение всех лекций и семинаров, подготовку к ним, ведение конспектов и участие в дискуссиях.

Желаю каждому студенту искренне полюбить свое дело, и это однозначно станет главным секретом любого успеха.

Студенческие вопросы

Сессия

Государственный экзамен – это последний и самый главный экзамен, который сдает студент в университете. Как сдать госэкзамен в университете? Чтобы все прошло успешно, нужно внимательно прочитать нашу статью и ночь проплясать с бубном усердно готовиться. А вот чтобы на самом госе не было неожиданностей, почитайте наш сегодняшний материал. Рассказываем о том, что такое государственный экзамен, как он проходит и можно ли его пересдать.

ЕГЭ и ОГЭ – это тоже госы, младшие братья самого последнего гос. экзамена в университете.

Кстати, всегда актуальная и интересная информация для студентов – на нашем телеграм-канале.

Что такое государственный экзамен

Государственный экзамен – итоговый выпускной экзамен, принимаемый государственной комиссией и проводимый с целью проверки знаний учащегося и выявления его готовности к выполнению профессиональных обязанностей.

Госэкзамен – последний в универе, но далеко не последний в жизни. К моменту, когда вы соберетесь (куда уж денетесь –придется) сдавать гос, за вашими плечами будет как минимум 9 успешно пережитых сессий. Однако, все контрольные, зачеты и экзамены покажутся вам просто цветочками по сравнению с госами. Во всяком случае, при подготовке к государственным экзаменам, многие думают именно так. Разберемся, почему.

Кстати! Для наших читателей действует скидка 10% на любой вид работы.

Как проходит государственный экзамен

Во-первых, экзамен принимает государственная комиссия, в состав которой входят:

- Декан факультета или заместитель декана.

- Заведующий кафедрой.

- Профессора и доценты.

- Председатель комиссии (обычно это ученый, не входящий в кадровый штат вуза).

Также в качестве председателя комиссии может выступать и будущий работодатель, заинтересованный в наборе молодых специалистов.

Во-вторых, комиссия выставляет оценку, используя свой коллективный супермозг. Проще говоря, большинством голосов.

Какие бывают виды государственных экзаменов?

Тут все просто, госы могут проходить в:

- устной форме;

- письменной форме.

Сколько длится госэкзамен?

Если вы отвечаете на вопросы устно, на подготовку дается 1 академический час. Письменный экзамен может длиться до 4 академических часов.

В остальном гос не очень отличается от любого планового экзамена в сессию. Расписание госов утверждается за месяц до их начала. Помимо этого, перед экзаменом обязательно будет консультация, на которой вам расскажут, чем можно пользоваться и чего вообще ждать. А если вы ее вдруг пропустили, капитан очевидность сообщает: пользоваться мобильными телефонами на экзаменах нельзя!

Идет ли оценка за госэкзамен в диплом?

Да, идет. Все оценки, в том числе и результат госэкзамена, обязательно указываются в приложении к диплому. А чтобы получить красный диплом, гос. экзамен нужно обязательно сдать на отлично.

По каким предметам сдают госы?

По профильным предметам специальности.

Можно ли пересдать госэкзамен

А теперь самое интересное: можно ли пересдать гос, если вы его пропустили или просто сдали на неудовлетворительную оценку? Можно! Расскажем обо всем по порядку.

Если вы пропустили один госэкзамен по уважительной причине, вам дадут его пересдать в течение шести месяцев и без отчисления из вуза. Защищать диплом и сдавать другие экзамены в такой ситуации тоже разрешается.

Уважительными причинами считаются:

- Болезнь.

- Обстоятельства, требующие срочного исполнения гражданского и общественного долга.

- Стихийное бедствие, не позволившее добраться до места проведения экзамена.

- Другие причины, определенные уставом учебного заведения.

Любая уважительная причина должна быть подтверждена документально. В противном случае это не уважительная причина.

Тем, кто явился, честно пытался сдать, но все же завалил гос, тоже дадут шанс пересдать. Правда, в следующем году. Точнее, не раньше, чем через десять месяцев, и не позже, чем через пять лет после даты экзамена. Да и бумажной волокиты будет больше: перед повторной сдачей придется писать заявление на восстановление в вузе на время сессии. Попыток пересдачи – две.

Те, кто не пришел на государственный экзамен без уважительной причины, ждет страшная кара в виде армии та же судьба, что и получивших неудовлетворительную оценку: пересдача через 10 месяцев.

Если вы нашли ответы не на все вопросы, связанные с проведением государственных экзаменов или пересдачей госэкзамена в университете, задавайте их в комментариях. И не забывайте об услугах профессионального студенческого сервиса, который помогает миллионам студентов успешно решить возникающие трудности с учебой.

Статьи

Среднее общее образование

Внеурочная деятельность

Система поступления: Как повысить шансы на бюджет?

На пути к университету мечты подростки сталкиваются с большим количеством предрассудков и мифов о системе поступления. Психолог-профориентолог и эксперт проекта ГЕРОИ Мария Польская рассказала, как построена система поступления в университеты, в какие мифы все еще верят абитуриенты, и как увеличить свои шансы в зачислении на бюджет.

Встреча с Марией Польской прошла в прямом эфире «Родительского университета».

Изображение: School photo created by pressfoto — www.freepik.com

25 февраля 2022

Путь абитуриента:

- Начало учебного года

- Обязательное сочинение

- ЕГЭ

- Подача документов в вузы

- Дополнительные вступительные испытания (ДВИ)

- Появление рейтинговых списков

- Нулевая волна (зачисление льготников, олимпиадников)

- Первая волна

- Поступление на платное обучение

Не всегда достаточно хороших результатов ЕГЭ для поступления в университет мечты. На некоторые специальности вузы проводят ДВИ. Большинство из них — творческие, связанные с изобразительным искусством, журналистикой, музыкой, театром и т.п.

В 20-х числах июня школьник сдал ЕГЭ, и после этого все вузы единовременно открывают прием документов на поступление.

Мифы о поступлении

Миф первый: чем раньше подадите документы в университет, тем выше шансы на поступление.

На самом деле совершенно неважно, как скоро вы принесете документы в приемную комиссию, в какой конкретно день. Главное — уложиться в период, который отведен на подачу документов. Завершение приема документов во всех вузах также осуществляется в один определенный день.

Как только сданы все ДВИ и единовременно во всех университетах закончился прием документов, вузы вывешивают рейтинговые списки. Начинается «нулевая волна», где в университет проходят льготники и победители, призеры олимпиад, которые занимают 10% от общего числа бюджетных мест.

Миф второй: чем раньше принесете оригинал аттестата, тем больше шансов поступить на бюджет.

В реальности зачисление происходит исключительно в порядке рейтингового списка, где абитуриенты размещаются согласно тому, сколько баллов они набрали.

Помимо результатов ЕГЭ и ДВИ, которые составляют основную сумму баллов для поступления в вуз, стоит обратить внимание на еще одну категорию — «индивидуальные достижения», за которые начисляются дополнительные баллы. В каждом университете есть свои категории достижений, за которые они дают дополнительные баллы. Например:

- Золотой значок «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение установленного образца. Многие университеты дают дополнительные баллы, если поступающий является мастером спорта, кандидатом в мастера спорта, или имеет высшие статусы: чемпион мира, Европы, Олимпийских (Паралимпийских) игр;

- Аттестат с отличием;

- Олимпиады и иные интеллектуальные состязания Финансового университета, подтвержденные сертификатом Управления по работе с абитуриентами: участие в отборочном этапе; участие в заключительном этапе.

- Обязательное сочинение;

- Волонтерская деятельность. В случае с волонтерством нужно иметь опыт волонтерства по определенному количеству часов и за определенный период (10-11 классы), это долгосрочный вид деятельности. Для того чтобы стать волонтером, необходимо завести волонтерскую книжку. Рекомендовано заняться волонтерством после 9-10 класса в летний период, чтобы эта деятельность не наносила вред подготовке к ЕГЭ.

Именно поэтому лучше предупредить подростков, чтобы они заранее заходили на сайты вузов, которые им интересны, и смотрели условия поступления. Всего максимально в категории «дополнительные достижения» можно набрать 10 баллов.

Каждый университет сам устанавливает, за какие из этих категорий давать дополнительные баллы и сколько.

Шаги на пути к дополнительным баллам:

- Изучать сайты вузов

- Выписывать все возможности

- Оценивать свои силы

- Получить дополнительные баллы

Важный источник дополнительных баллов — олимпиада

В России три вида олимпиад:

- Всероссийская олимпиада школьников (победителям, призерам дает возможность поступить в вуз без вступительных испытаний).

- Олимпиады из перечня министерства образования РФ (победителям, призерам все равно необходимо сдать ЕГЭ не менее чем на 75 баллов, чтобы олимпиаду засчитали при поступлении).

- Вузовские и межвузовские олимпиады и мероприятия для школьников (у каждого вуза есть перечень мероприятий за участие или победу в которых даются дополнительные баллы).

Миф третий: в каждой олимпиаде побеждает только 1 человек.

На самом деле в них побеждает определенный процент участников от общего числа. Как правило школы отправляют учеников на олимпиады, и ученики не имеют представления для чего это нужно. Школьники не понимают как этот опыт может помочь, и что он может послужить отправной точкой поступления на бюджет. На самом деле результаты олимпиад могут засчитать как вступительное испытание или дать преимущество в конкурсе на поступление среди других абитуриентов.

О минимальных баллах

Также у абитуриентов часто возникает замешательство в понимании какой существует минимальный балл при поступлении в университет. Здесь важно разобраться.

Каждый вуз имеет право установить минимальный балл, который должен быть набран по каждому предмету, чтобы абитуриент имел возможность подать документы в этот университет на бюджет. Его устанавливают, чтобы «отсеять» тех, кто точно не поступит и не сможет учиться в этом вузе.

При этом есть минимальный балл, который устанавливается Рособрнадзором. Это тот минимальный балл, при котором ЕГЭ считается пройденным.

О проходных баллах

Следующая важная категория — проходной балл, и он заранее неизвестен. Это та цифра, которая ежегодно меняется и неизвестна до момента, пока все абитуриенты не принесут свои документы. Но и на эту цифру нельзя ориентироваться на 100%.

Чем меньше бюджетных мест, тем выше проходной балл. По сути это показатель суммы баллов последнего человека в списке, поступившего на бюджет в прошлом году. Поскольку эта категория изменяема, то все больше университетов выкладывают информацию о среднем балле по каждому предмету, что помогает абитуриентам лучше ориентироваться при поступлении.

Когда публикуют рейтинговые списки, абитуриент может увидеть свою позицию и понять, в какой из университетов он проходит. Время сделать осознанный выбор и принять решение, куда относить свои документы.

Перед поступлением в вуз важно понять как устроена система. Тогда школьник сможет построить конкретный план действий.

- Чем раньше школьник включится в процесс профориентации, тем легче ему будет ориентироваться в образовательной системе, тем больше времени на получение дополнительных баллов.

- Чем больше усилий прикладывает школьник в 10-11 классах, тем легче при поступлении.

- Чем четче выстроена система и план действий, тем меньше стресса при сдаче и поступлении.

Студенты живут весело, правда, до тех пор, пока не грянет первая сессия. Вот тут-то начинаются приключения и натуральная студенческая жизнь — жёстокая, без прикрас. Особенно, когда преподаватели идут на принцип, отменяют автоматы. Но студенты, закалённые огнем ЕГЭ, умеют выживать среди экзаменационной кутерьмы!

Рассказываем, что такое сессия, как она проходит и как к ней подготовиться, чтобы она не превратилась в кошмар из ваших снов.

Что такое сессия

Сессия — это обычные экзамены. Она даже проще школьных контрольных, ОГЭ и ЕГЭ, потому что к ней есть абсолютно все вопросы. Никаких сюрпризов: спросят только то, что давали, — не больше, не меньше. Никакой вылезшей из ниоткуда паспортизации СССР, никаких текстов про лопаты. Если, конечно, они не разбирались на парах и не вынесены для проверки.

Как проходит сессия в университете

Первая сессия может быть двух типов:

- Устная — экзамены, на которых придётся отвечать словами через рот. Преподаватель предложит вытянуть билет с вопросами (классика — теоретический + практическая задача). После даётся примерно 15–30 минут для заметок. На коллоквиумах и у некоторых особо строгих преподавателей времени для расписывания билета может не быть: просто вытягиваешь и отвечаешь. Зато оценку скажут сразу. Не придётся гадать, насколько блестящим был ответ — на «отлично» или «отлично с плюсом».

- Письменная — почти то же самое, но свою гениальность нужно донести буквами через текст. Листочки обычно преподаватель выдаёт сам, но об учебный офис сообщит отдельно. И всё бы хорошо: сидишь, формулируешь мысли на протяжении полуторачасовой пары, не волнуясь из-за заплетающегося языка… Но оценку за родившийся гениальный ответ сообщат через неделю. Придётся, как с ЕГЭ, мучиться ожиданиями.

Даже если университет подготовил подарок первокурсникам — дистант, правила остаются прежними. Придётся либо говорить, либо писать. А вот как это контролировать — зависит от изощренности фантазии проверяющих.

Простейший вариант — созвон через Zoom или MS Teams. Студенты сидят со включенными камерами и микрофонами, готовятся, а потом либо высылают ответ на почту преподавателя, либо озвучивают его. Но иногда профессора решают покреативить. Появляются выкрутасы, по типу «поставьте телефон, чтобы он снимал ваши руки, а ноутбук — чтобы было видно вас самих и телефон».

Это не единственная «пытка», применяемая на дистанционке в колледже или вузе. Топовые институты считают своим долгом уничтожить последнюю нервную клетку студентов Прокторингом. Это особая система, через которую проводится письменный экзамен. Она позволяет просматривать экран сдающего, даёт доступ к камере, микрофону. Проверять может как сама система (асинхронный прокторинг), так и человек по ту сторону монитора (синхронный прокторинг).

Конечно, сбои всё равно случаются. Поэтому система асинхронного прокторинга не удалит студента с экзамена, максимум оставит замечание, ведя запись. Потом, возможно, проверяющий просмотрит получившееся видео и, если сочтёт что-то крайне подозрительным, поставит неуд. Но такого не происходит, если соблюдать правила.

Когда начинается сессия

Беда всегда приходит нежданно, негаданно, в общем, по расписанию. Даты, в которые проводится первая сессия, публикуются ещё до начала учебного года. А вот числа и время проверок по отдельным предметам оглашают максимум за неделю до неё.

Большинство вузов России учатся по системе семестров. Учебный год делится пополам — на полугодия-семестры, после каждого из которых проводится проверка знаний. По такой системе первая сессия проходит зимой, в январе, а вторая — летом, в июне-июле. Перед ними преподаватели проводят зачёты: сразу после завершения курса по предмету или в зачётную неделю. Иногда выделяются дополнительные семь–десять дней для подготовки.

Иная картина в тех университетах, которые учатся по триместрам. Их учебный год делится на три части, а вот испытания могут проходить, например, только после двух из них — зимой, летом. Первая сессия в других же триместровых вузах, например, ЯГПУ, проходит в начале октября.

Почти аналогично экзамены проходят в вузах, обучающихся по модулям, то есть четвертям. Это практически школьная система. Она предусматривает все четыре экзаменационных периода — два облегчённых осенью, весной; два полноценных зимой, летом. Например, НИУ ВШЭ выделяет на них неделю, независимо от количества предметов, а зачётов нет вообще. При этом, первая сессия в конце октября может быть пустой! А вот зимняя, проходящая за неделю до Нового года, — состоять из всех семи дисциплин.

СРАВНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЕРИОДОВ

Как подготовиться к сессии

Первая сессия как первая любовь — бывает раз в жизни и оставляет моральную травму, если избегать её. Травмы никому не нужны. Поэтому подготовка с отличным результатом должны стать Идеей Х до самых каникул.

Алгоритм подготовки

-

- Узнать всё обо всем, что касается сессии:

- список дисциплин с датами;

- условия допуска к экзаменам (например, зачёт или накопленный балл);

- вопросы к каждому предмету;

- формат экзамена;

- возможность пересдачи;

- условия для неё.

- Понять, как вообще готовиться:

- способ запоминания (визуальный, аудиальный, ассоциативный, регулярное повторение);

- материалы для учёбы (видео-уроки, аудио-учебники, составление ассоциаций, карточек по лекциям, билеты старшекурсников).

- Обзавестись всем необходимым:

- пособия, материалы для учёбы (из библиотеки);

- конспекты всех лекций, семинаров (свои, одногруппников);

- бодрящие напитки (кофе, чай, энергетики), музыка.

- Составить план занятий, учитывая:

- время на предмет (чему больше внимания, чему — меньше)

- сроки занятий (сколько дней есть до предметов);

- приоритетность для специальности;

- темы на изучение к предметам;

- время, уделяемое каждой теме;

- самый ранний важный экзамен (с него стоит начать подготовку);

- время и порядок разбора тем для него (от простого к сложному, регулярно, поэтапно);

- время для повторения изученного.

- Зарядиться мотивацией:

- я могу получить определённый результат («хорошо», «отлично», сохранить стипендию, перевестись на бюджет);

- я могу разобраться с темой (мне интересна тема; мне понятно, о чём говорит профессор; я разбираюсь в дисциплине);

- я могу найти то, что поможет мне сосредоточиться (чай, музыка, тишина, закрытые вкладки, выключенные гаджеты).

- Подготовиться к экзамену:

- постепенно изучать материал, от простого к трудному;

- тщательно разбираться с темой, не соскакивая с неё;

- делить объёмный материал на более мелкие части;

- регулярно отдыхать без чувства вины;

- взять готовые разобранные билеты у старшекурсников;

- готовиться вместе с одногруппниками, распределив билеты между собой (по желанию);

- отслеживать прогресс

- Управлять стрессом:

- осознать, что провал не конец, всегда можно пересдать экзамены;

- осознать, что подготовки достаточно для желаемого результата;

- осознать, что жизнь прекрасна независимо от балла.

- Узнать всё обо всем, что касается сессии:

- Сдать первую сессию.

Советы по подготовке к сессии

Кажется, что первая сессия — страшно до обмороков. Но человек, переживший ЕГЭ, точно сможет справиться с тёплыми посиделками тет-а-тет (или не совсем) с преподавателем. Главное — не впадать в панику, зарядиться мотивацией под завязку. Доставайте все сохранённые мемы с котиками — пришло их время!

💡Существенно повысить уверенность в себе и собственном ответе можно, разобравшись в критериях и мышлении преподавателя. Просмотрите конспекты его лекций (лекторы обычно принимают экзамены), разберитесь с мыслями, логическими выводами, формулировками, стащите парочку к себе в арсенал.

💡Найти больше материалов, пособий, конспектов, разобранных прошлогодних билетов помогут старшекурсники. Программы предметов меняются редко, вопросы преподавателей ежегодно повторяются, а знания старших товарищей существенно облегчают подготовку. Заучивать готовое необязательно: можно дополнить чужие билеты, закрепляя изученный материал, или узнать интересные новые факты, углубляя знания.

💡 Но настоящий секрет успеха, как всегда, в любви. Искренне заинтересуйтесь предметом, найдите что-то такое, что заставит влюбиться в него. Тогда процесс подготовки станет занимательной игрой. Не придётся мучить себя дисциплиной, зубрёжкой, страхами. Ведь поговорить с кем-то, кто разбирается в вашем любимом деле, — всегда приятно! Особенно, если это умудрённый практическим опытом профессор.

Таким образом, сессия на первом курсе — забавная игра. От студенчества нужно получать удовольствие: ловить халяву в полуночном небе, развлекаться с друзьями, наслаждаться парами. А чтобы ничего чистому кайфу не мешало, начинать подготовку нужно заранее, без лишних нервов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

Так, вузам разрешено устраивать единый конкурс на так называемые «укрупненные группы специальностей». Можно установить «ЕГЭ по выбору» на конкретное направление, а абитуриент решит, результаты какого экзамена представить. Отсутствует разделение олимпиад на разные уровни. Вузы будут самостоятельно принимать решение о том, какие соревнования смогут принести абитуриентам бонусы при поступлении.

Почему все так кардинально поменялось именно сейчас? И какие есть подводные камни?

Правовые аспекты образования эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»

По словам профессора Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, новые правила направлены, в целом, на поддержку автономии университетов.

А один из пунктов — единый конкурс на общие направления, без разделения на специализации — шаг к более продуманному выбору профессии для абитуриентов и студентов.

Выбрать профессию по уму

— Во многих вузах идет реорганизация, связанная с укрупнением факультетов, — говорит Ирина Всеволодовна. — Мы помним: президент предложил сделать обучение в вузах в первые два года базовым, а уже потом разделять потоки по специализациям. Так что это изменение — как раз ко времени. Более того, думаю, что и контрольные цифры приема будут в скором времени формироваться укрупненно. Все это позволит студенту более обдуманно выбрать углубленную программу после второго курса.

Вообще, сегодня многие ведущие университеты дают своим студентам на первом и втором курсе взять отдельные дисциплины из других программ.

— Например, выделяется специальное время, допустим, среда, вторая половина дня. Это время факультет не может занимать своими программами, потому что студенты должны знакомиться с курсами других факультетов: брать отдельные модули, чтобы выявить свои способности и, если нужно, скорректировать свой профессиональный выбор, — рассказывает Абанкина.

С одной стороны, все так, но если абитуриент поступит на укрупненное направление, а с третьего курса ему придется выбирать узкую специальность или программу, — что, нужно будет снова проходить конкурс? Как будет организовано распределение? Есть вопросы и пока нет ясности.

На равных

Еще одно знаковое нововведение: в правилах отсутствует разделение олимпиад на разные уровни. Решать, какие олимпиады из федерального или другого перечня смогут принести абитуриентам бонусы при поступлении, вуз будет сам.

У талантливых школьников должно быть несколько путей для поступления в вуз. Однако олимпиад стало слишком много, и это минус

— В нынешних условиях нужно быть гибкими, поэтому минимум согласований с министерством на этом уровне — то, что нужно, — считает Ирина Абанкина. — Сам университет знает, каких студентов ему целесообразно принять.

Тем более, что в этом году из-за пандемии всех, кто прошел в заключительный этап Всероссийской олимпиады, признали призерами, и вузы обязаны были их зачислить… В итоге кому-то не хватило мест, поднялась волна недовольства.

От двух до десяти

С 2021 года вузы смогут сами устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым можно подать документы на поступление: не менее двух и не более десяти.

До этого действовало правило, которое любой абитуриент рассказал бы даже во сне: не более пяти вузов по три направления в каждом. Но десять? Не многовато ли? Ведь если кто-то решит использовать правило на полную катушку, то подаст на всякий случай и пятьдесят заявлений. И лишь одно из них в итоге сработает.

— Эта мера, конечно, немного распыляет внимание абитуриента, особенно для поступления на какие-то направления, где нужны специальные экзамены, — комментирует Ирина Абанкина. — Я к этому отношусь как к эксперименту. Думаю, если будут негативные последствия, норму скорректируют. Но в любом случае абитуриентам дают выбор. И это лучше, чем жесткие ограничения.

Опрос

Приживутся ли новые правила в вузах?

Справятся ли приемные комиссии с валом заявлений, если абитуриент решит воспользоваться правом: подать документы на 10 направлений в каждом из пяти вузов?

Нужно ли менять правила каждый год?

«РГ» запускает в соцсетях опрос о плюсах и минусах новых правил.

Ждем ваших комментариев.

Инфографика «РГ»/ Леонид Кулешов/ Мария Агранович

Между тем

Правила ЕГЭ могут измениться

Рособрнадзор рассмотрит идею о том, чтобы ЕГЭ сдавали только те выпускники школ, которые будут поступать в вузы. Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ для тех, кто после школы решил не получать высшее образование, отменили. Это позволило сократить количество школьников в пунктах проведения экзамена и не допустить распространения вируса. Но по итогам ЕГЭ-2020 в Рособрнадзор поступили предложения и дальше сохранить Единый только для тех, кто поступает в вузы. Сейчас Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию Единого госэкзамена, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей.

Комментарии

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

— Изменения, предложенные министерством, кажутся своевременными и для вузов, и для старшеклассников, у которых начался ключевой для подготовки к поступлению год. Значительно расширяются возможности абитуриентов: это и решение о проведении единого конкурса по нескольким направлениям внутри укрупнённой группы, и выбор вступительных испытаний поступающим. Новый порядок приёма позволяет ждать дополнительного притока в вузы из колледжей.

УрФУ готов к новым изменениям и ряд технологий, внедренных в образовательных процесс, — в частности, индивидуальные образовательные траектории — этому способствует. Прошедшая приёмная кампания показала, что новые формы позволяют расширить географию поступления и принять больше талантливых и подготовленных ребят из региона. А действующие в университете цифровые сервисы ускоряют процесс: так обновление конкурсных списков в УрФУ происходит в режиме реального времени.

Владимир Зернов, ректор Российского нового университета (РосНОУ):

— То, что вузы будут теперь сами принимать решение о том, какие олимпиады имеют вес при поступлении, — палка о двух концах. Еще в Советском Союзе были четкие правила: победитель областной олимпиады по математике, физике, биологии и ряду других предметов мог поступить без экзаменов в региональный вуз. Если же олимпиада была Всероссийской (такие обычно проводил МГУ), то у победителей существенно увеличивались шансы поступить на мехмат или физфак МГУ.

Сегодня ситуация сложная. Олимпиада фактически стала альтернативой ЕГЭ. Если ты живешь в маленьком городе и не являешься победителем олимпиады, твои шансы поступить существенно уменьшаются. Безусловно, у талантливых молодых людей должно быть несколько путей для поступления в вуз. Однако олимпиад стало слишком много, и это минус. Наверное, имеет смысл дать вузам возможность самим устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Но при этом нужны какие-то рамки. При поступлении, например, на прикладную математику, должно быть понимание уровня подготовки абитуриента по основным предметам курса — математике, физике, информатике. Раньше почти все абитуриенты сдавали русский язык и математику. Но математика везде была разная. Мехмат МГУ, Физтех, МИФИ, Бауманка предлагали абитуриентам самый сложный вариант математики, политехнические вузы — совсем другую математику, со своей спецификой, а педагогические вузы проверяли общий уровень знаний. Каждая разновидность такого экзамена по математике решала свою задачу.

Выбор от 2 до 10 специальностей на этапе подачи документов тоже вызывает вопросы. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, десять специальностей — это все же перебор. Я бы ограничился тремя-четырьмя. Если разрешить подавать документы на десять направлений подготовки сразу, то обязательно найдутся люди, которые на все десять и подадут, запутаются сами и запутают приемную комиссию. Сейчас такого рода путаницу мы наблюдаем с согласиями на зачисление в вуз. В итоге страдает сам абитуриент, потому что он либо поступает сразу в несколько вузов, а потом никак не может принять решение, где остаться, либо, наоборот, никуда не попадает из-за несвоевременного отзыва согласия из другого вуза.

Надеюсь, что очередные изменения пойдут на пользу. Правда, ни у кого нет уверенности, что эти правила окончательные и снова не будут изменены к следующему приему. Часто менять правила приема в вузы — тенденция нехорошая. Абитуриенты и их родители из-за этого путаются и не знают, к чему быть готовым. Хорошо бы сделать так, чтобы правила менялись не ежегодно, а хотя бы раз в несколько лет, и люди могли привыкнуть к ним, к уровню требований. Кстати, в Советском Союзе правила приема не менялись десятилетиями, абитуриенты привыкали к требованиям, при этом качество образования было одним из лучших в мире.

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана:

— Мы видим, что появляется современный комплекс мер: единый конкурс по нескольким родственным специальностям, дистанционная подача документов, вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих. Новые правила приема безусловно дают большую свободу для абитуриентов. Конечно, вузу предстоит перестроить приемную кампанию, адаптироваться. Единый конкурс на укрупненные смежные направления подготовки позволит ввести систему индивидуализации образовательных треков для студентов с 2-3 курсов. В Бауманском университете большой выбор направлений подготовки прикладных IT-специалистов. Если сегодня мы вынуждены изначально ставить условия, что абитуриент должен сдавать из ЕГЭ физику или информатику, то в соответствии с новым документом сможем дать возможность молодому человеку самому определить, с каким предметом он будет поступать в университет, а какой сможет глубже освоить уже в ходе обучения в вузе.

Поступление в одну волну — это скорее возвращение к традициям. Раньше именно так и было, конкурсная ситуация была максимально понятная на первом этапе для всех: университета, абитуриентов и их родителей. У абитуриентов появляются более выгодные условия поступления, а у вуза становится больше свободы во время приема.