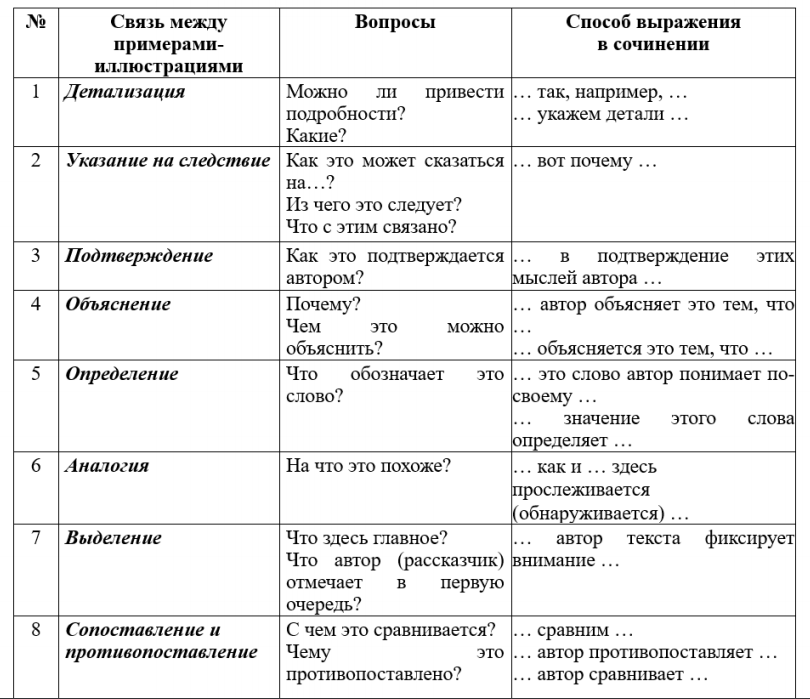

Название приёма

композиция

Речевые клише

для пояснения

Речевые клише

для смысловой связи

1.Приём противопоставле-ния

(=приём

контраста;

приём антитезы)

|

Информация: Сюжетный контраст традиционно основывается на противопоставлении красивого и уродливого, справедливого и несправедливого, хорошего и плохого, любви и ненависти, жизни и смерти и, в конечном итоге, восходит к проблеме противоборства добра и зла. |

Абзац 1:

Проблема рассматривается автором с двух сторон.

Абзац 2:

Сначала мы видим, как … (пример из текста + пояснение).

Абзац 3:

Но дальше, используя приём контраста, писатель (пример из текста + пояснение).

Абзац 4:

Так, противопоставляя (ЧТО?), писатель подводит нас к мысли о том, что…

На мой взгляд, с помощью этих слов, писатель показывает, что

(обязателен выход на проблему)

Использование двух контрастных примеров-иллюстраций, которые приведены в комментарии, позволяет писателю противопоставить две точки зрения (две модели поведения //различного отношения к…). (проанализировать!)

Я думаю, ФИО делает акцент на том, что… , потому что…

(обязателен выход на проблему)

Так, в своём рассуждении о значении … приводит другой яркий пример противоположного взгляда на … // противоположной политики // противоположного поведения //противоположной точки зрения (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Антитеза, лежащая в основе двух примеров-иллюстраций, играет решающую роль в раскрытии поставленной автором проблемы: (проанализировать!)

Абзац 1:

Проблема, поднятая автором, находит своё отражение в предложенном для анализа тексте. Обратимся к двум примерам-иллюстрациям.

Абзац 2:

Во-первых, … (работа с конкретными предложениями + пояснение). С помощью этих слов // предложений // мыслей // этого описания ФИО выражает своё отношение к … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 3:

Во-вторых, (работа с конкретными предложениями + пояснение). Так, несколькими штрихами, ФИО рисует картину (ЧЕГО?) (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 4:

Налицо смысловая связь данных примеров-иллюстраций, в основе которых – приём противопоставления: (расшифровка).

В приведенных примерах-иллюстрациях четко прослеживается противопоставление, реализованное с помощью ЧЕГО?.. Этот приём позволяет автору… (по тексту) (проанализировать!)

Противопоставляя эти примеры (ситуации, точки зрения, героев…), автор показывает…

Приведённые примеры-иллюстрации связаны между собой таким приёмом, как противопоставление. С помощью антитезы писатель… (по тексту)

Приведённые примеры-иллюстрации связаны между собой таким приёмом, как приём подтверждения, что позволяет ФИО точнее выразить свои мысли: он считает, что (по тексту) проанализировать(!)

2.Приём подтверждения

Абзац 1: утверждение мысли, высказанной автором.

Например:

В начале своего текста ФИО//писатель//автор утверждает, что… (работа по тексту) + пояснение

Абзац 2: подтверждение данной мысли.

Например:

Затем в подтверждение своих мыслей автор обращается к истории, которую рассказывает (текст)… + пояснение

Абзац 1:

В этих строках заключена мысль: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Так, последовательно, шаг за шагом, писатель показывает, какой бывает … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Использования приёма утверждения, лежащего в основе примеров-иллюстраций, позволяет писателю убедительно и обоснованно раскрыть проблему (назвать): проанализировать(!)

Абзац 1:

С помощью данного примера//данных мыслей//данного описания автор доносит мысль о том, что… (обязателен выход на проблему)

Резюмируя вышесказанное, опираясь на два приведённых примера-иллюстрации, основанных на приёме подтверждения, мы приходим к выводу, что… (по тексту)

3.Приём указания на следствие // приём указания на причинно-следственные отношения

Абзац 1 (ПОЧЕМУ?):

Абзац 2 (ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?):

В комментарии должны быть ответы на вопросы:

Каковы причины явления и что из этого следует?

Как это может сказаться на… ?

Из чего это следует?

Что с этим связано?

Что из этого следует?

Абзац 1:

Так, несколькими штрихами, ФИО подводит нас к пониманию…(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

В этих строках заключена мысль: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Проанализировав два примера, мы увидели причину того, как… (что…), вследствие чего герой … (по тексту)

(проанализировать!)

Причинно-следственные отношения, раскрытые в двух примерах-иллюстрациях, позволяют автору показать, как… (по тексту) (проанализировать!)

Абзац 1:

В этих предложениях ФИО объясняет, что стало причиной данных событий //явлений//поступков: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Это рассуждение приводит читателя к выводу о том, что является следствием … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Причинно-следственные отношения связывают между собой два приведённых примера-иллюстрации, помогая понять причину и следствие действий героя: (по тексту) (проанализировать!)

Этот пример из текста стал убедительным доказательством того, что… (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Примеры из текста, связанные причинно-следственными отношениями, стали убедительным доказательством того, что… (по тексту) (проанализировать!)

Абзац 2:

Вначале ФИО обращает внимание на причину того, что… (по тексту)+пояснение Читая эти строки, мы понимаем, почему…

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Раскрывая проблему дальше, автор обращает внимание на следствие данного поведения (поступка //явления – по тексту). + пояснение: Как результат, мы наблюдаем, что …

(обязателен выход на проблему)

Эти примеры-иллюстрации, выражающие причинно-следственные отношения, позволяют автору, а вместе с ним, и читателю, понять, что…(по тексту) (проанализировать!)

Абзац 1:

Размышляя над поднятой проблемой, автор задается вопросом о причине… (по тексту) + пояснение В этих предложениях автор объясняет причину того, почему..

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Публицист//писатель//мастер слова доказывает свои выводы многочисленными примерами, указывая на следствие того, что происходит… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Использование двух примеров иллюстраций, основанных на приёме указания на следствие, позволяет понять, почему … и что следует из … (по тексту). Если причиной … является…, то и результат последует соответствующий: (по тексту)

(проанализировать!)

4.Приём сопоставления

|

Информация: метод сопоставления имеет смысл, если рассматриваются явления и предметы, между которыми не просто имеется какое-либо сходство или различие, а есть определенное общее по отношению друг к другу или к условиям, вызвавшим эти явления к жизни. |

Абзац 1:

Общее – что позволяет сопоставить?

Абзац 2:

причины взаимосвязи сопоставляемых явлений //предметов//точек зрения.

Надо найти черты сходства и своеобразия сопоставляемых явлений //предметов//точек зрения

Этот прием сопоставления, который применяет ФИО, позволят писателю выделить главное: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Сопоставляя эти примеры (героев// точки зрения// поведение героев// отношение героев к одному и тому же явлению, случаю…), писатель показывает… (по тексту) (проанализировать!)

Для сопоставления обратимся к другому примеру (по тексту). С помощью сопоставления схожих точек зрения автор подчёркивает мысль о том, что…

(обязателен выход на проблему)

Используя в этих двух примерах-иллюстрациях приём сопоставления, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме:… (по тексту) (проанализировать!)

Так, при сопоставлении разного отношения к … (по тексту) публицист подводит читателей к мысли: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Рассуждая над поднятой проблемой, автор сопоставляет (что? — поведение, речь героев, отношение героя (к кому? чему?) …) (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Сопоставляемые примеры-иллюстрации свидетельствуют о том, что //указывают на то, что // говорят о том, что// дают возможность писателю высказать мысль: (текст)…(проанализировать!)

5.Приём детализации

Абзац 1:

Наблюдая за происходящим как бы со стороны, писатель обращается к описанию конкретной жизненной ситуации, которая способствует глубокому раскрытию проблемы (пример из текста + пояснение): …

Абзац 2:

Рассуждая над поднятой проблемой, автор фокусирует взгляд читателя на нескольких деталях, позволяющих ему …. (текст) С этой целью ФИО обращает внимание на такую деталь, как (пример из текста) + пояснение

Абзац 1:

Так, несколькими штрихами, с помощью одной (нескольких) детали рисуется… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Так, приведя несколько деталей, которые легли в основу примеров-иллюстраций, писатель глубоко и разносторонне раскрывает поднятую проблему, что свидетельствуют об отношении автора к… (по тексту подробно!)

(проанализировать!)

Погружаясь в текст, читатель, обращая внимание на эту деталь, которая…, понимает, что… (по тексту) + пояснение Так, сфокусированный взгляд читателя на одной детали позволяет понять, что…

(обязателен выход на проблему)

Детали, на которые ФИО обращает внимание читателя, используя приём детализации, позволяют понять, что … (по тексту)

(проанализировать!)

Автор не случайно рисует картину…, где главным объектом является деталь… (по тексту) +пояснение С помощью психологической // внешней детали ФИО показывает, как…

(по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Обращая внимание на детали (внешние//психологические), мы благодаря ФИО начинаем понимать: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Так, наблюдая за поступками и мыслями героя, анализируя психологическую деталь, которая позволяет вникнуть во внутренний мир рассказчика, мы постигаем глубокую мысль автора: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Рассматривая поднятую проблему дальше, писатель делится с нами мыслями героя: (текст). + пояснение И эта психологическая деталь помогает нам, читателям, увидеть…(по тексту)

(обязателен выход на проблему)

6.Приём аналогии

|

Информация: Понятие «аналогичный» в переводе с греческого языка означает «сходный», «соответственный». Аналогия – сходство в каком-либо отношении между предметами, явлениями, понятиями, способами действий. |

Аналогия строится на сравнении

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

На что это похоже?

Абзац 1:

Сначала ФИО объясняет, что такое …, приводя примеры

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Как и в предложениях №, так и в описании ЧЕГО? прослеживается ЧТО? (по тексту). + пояснение: Так, рисуя аналогичную ситуацию, писатель акцентирует внимание читателя на актуальности проблемы//пагубности явления: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

В двух приведённых примерах-иллюстрациях, в основе которых – приём аналогии, звучит убеждённость ФИО в том, что… (по тексту)

(проанализировать!)

Абзац 2:

В процессе раскрытия проблемы ФИО показывает еще одну аналогичную ситуацию (по тексту)+ пояснение: Писатель с помощью проведения аналогии между … и … обращает наше внимание на то, что … (по тексту). Так, писатель иллюстрирует, что… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Используя прием аналогии в этих двух примерах-иллюстрациях, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме: (по тексту)

(проанализировать!)

Приём аналогии, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет найти черты сходства в признаках явления //предметов //в поведении героя или героев и понять всю глубину поднятой проблемы: (по тексту) (проанализировать!)

7.Приём выделения

В комментарии должны быть ответы на вопросы:

Абзац 1:

Что в данной проблеме главное? Что автор отмечает в первую очередь? Что во всём тексте главное? (Какой вопрос в тексте является главным?)

Абзац 2:

Что об этом говорится в тексте? Какие примеры подтверждают, что мысли, высказанные в первом абзаце главные?

Абзац 1:

Рассуждая над поднятой проблемой, писатель в первую очередь акцентирует внимание читателя на том, что считает наиболее важном, — на…(текст) + пояснение Прочитав убедительные авторские аргументы, мы понимаем, что на самом деле является главным и актуальным: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Продолжая анализировать актуальную проблему дальше, ФИО подтверждает свои мысли, выказанные ранее, конкретными примерами… (по тексту) + пояснение

Так, приводя конкретные примеры, автор убеждает нас, что главным в поднятой проблеме является вопрос о … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Приём выделения, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет читателю ответить на вопрос: что, по мнению автора//писателя//публициста, является главным в обсуждаемой проблеме. (дальше по тексту)

(проанализировать!)

Используя прием выделения в этих двух примерах-иллюстрациях, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме: по его мнению, самым главным вопросом, волнующим и его, и читателей, является вопрос о… (дальше по тексту)

(проанализировать!)

8.Приём объяснения

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

Почему? Чем это можно объяснить?

Абзац 1:

Рассуждая над поставленной проблемой, автор задаётся вопросом: почему в нашей жизни //в обществе//в мире происходит (ЧТО? написать) и как это можно объяснить… (по тексту) + пояснение В этих предложениях звучит ответ на вопрос, что происходит (текст) и каковы причины этого явления.

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Далее автор предлагает читателю ещё один ответ на поставленный им вопрос. По его мнению, то, что сейчас происходит… (текст), можно объяснить только одним: (текст) + пояснение Прочитав убедительные авторские аргументы, мы понимаем, что причины этого явления//такого поведения нужно искать в … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Приём объяснения, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет читателю ответить на вопрос: что, по мнению автора//писателя//публициста, происходит в … и чем это можно объяснить? Как считает писатель, … (дальше по тексту)

(проанализировать!)

Объясняя причины такого социального явления, как…, ФИО заставляет читателя задуматься над актуальным вопросом: почему это происходит с нами? Приём объяснения помогает читателю найти ответ на этот вопрос: (по тексту)

(проанализировать!)

9. Приём определения

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

Что означает это слово?

Абзац 1:

авторское толкование данного слова в тексте

Абзац 2:

примеры, подтверждающие данное толкование

Абзац 1:

Размышляя над поднятой проблемой, автор начинает своё рассуждения словом …(назвать существительное в именительном падеже. Например, хамство – это…По тексту). Это слово автор понимает по-своему, давая ему толкование: (текст) + пояснение Данные предложения//словосочетания //мысли значимы для раскрытия поднятой проблемы: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Объясняя значение слова «…», ФИО приводит примеры, которые подтверждают толкование этого понятия: (по тексту) + пояснение Аргументы, приведённые писателем, помогают определить значение слова «…» и понять, что … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

С помощью двух примеров-иллюстраций, в основе которых лежит приём определения, мы смогли определить, что, по мнению ФИО, слово «…», означающее …, раскрывает актуальную проблему, которая требует нашего решения: (по тексту)

(проанализировать!)

ЕГЭ

Задание 27

Анализируем смысловые связи

НЦИО

Национальный центр инноваций в образовании

Егораева Г.Т., руководитель департамента методологии АНО НЦИО, Москва

Обратите внимание!

Самыми сложными для участников экзамена в 2020 г. стали следующие задания:

12 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий),

21 (Пунктуационный анализ),

23 (Функционально-смысловые типы речи),

25 (Средства связи предложений в тексте).

В 2019 г. эти же задания были самыми сложными для участников экзамена.

Изменения в критериях оценивания пунктуационной грамотности задания 27

Изменения в демоверсии ЕГЭ 2021

- Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9.

- Уточнены формулировка задания 27 и критерии оценивания.

- Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 59.

Задание 9 ЕГЭ

Процент выполнения этого задания в 2020 г. составил 67.

Чтобы выполнить это задание, надо привлечь все знания о правописании корней слов. Устойчивость ошибок при выполнении этого задания – неправильное определение состава слова.

Кроме этого, причиной ошибок может быть неправильная квалификация орфограмм, что ведет к ложному применению правила.

Задание 9

Ученик видел, где корень

и какая гласная безударная

- Сделать морфемный разбор.

- Найти корень и нужную гласную.

- Определить, к какой орфограмме относится каждое слово (безударные, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне)

- Найти правильные варианты ответов.

От задания 5 ОГЭ – к заданию 9 ЕГЭ

|

Ошибка допущена |

Примеры дистракторов (задание 5 ОГЭ) |

|

В определении структуры слова |

ЗАРЫДАТЬ — в корне слова с безударной чередующейся гласной без ударения пишется буква А ТЕРПЕТЬ — в корне правописание безударной чередующейся гласной зависит от суффикса –А РАСТАЩИТЬ (драчунов) — в корне слова с безударной чередующейся гласной перед -СТ пишется буква А |

«Ловушки» задания 9

- Экзаменуемый должен уметь делать морфемный анализ (разбор слова по составу).

- Экзаменуемым самим предстоит

- найти корни слов (нельзя начинать анализ слова с поиска корня, каким бы «прозрачным» он ни казался. Основным приемом при разборе слова является подбор его форм (для выделения окончания), одноструктурных слов (для определения суффиксов и приставок) и однокоренных слов (для нахождения корня).

- определить орфограммы к корнях;

- отличить корни с чередованием от омонимичных корней

- с безударными проверяемыми гласными (ГОРеть – ГОРевать) и

- буквосочетаний, созвучных корням с чередованиям: сокРАЩение (дроби), ЗАРыдавший, бЛАГополучный и т.п.

- найти и указать правильные варианты ответов (их может быть несколько).

|

Корни с чередованием |

ГАР/ГОР выгореть, догореть, загореть, нагореть, обгореть, отгореть, погореть, подгореть, перегореть, пригореть, прогореть, сгореть, угореть), горелый (и с приставками загорелый, обгорелый, погорелый, пригорелый, угорелый), горелка, горение, горючее и т.п.) |

ЗАР/ЗОР заря, заревой, зарница, зарничный, озарение, озаренность, озарить, озарять |

КАС/КОС касаться, прикасаться, соприкасаться, касание, касательная, касательно, касательство, прикасание, коснуться, неукоснительный, прикосновение, неприкосновенный, неприкосновенность, соприкосновение, соприкоснуться и т.п. |

МАК/МОК макать, обмакнуть, помакать, вымакать, макание, макнуть, мокрица, мокрота, мокротный, взмокать и т.п |

МЕР/МИР умереть — вымирать; (только для слов со значениями «мёртвый», «умирать», «замереть, стать неподвижным») |

|

Омонимичные корни |

Гора, гористый, горнило, горевать, загоревать, огорчать, огорчить, огорчение, огорченный, огорчительный, пригорюниться, горчинка, горчица, горчичник, горчичный |

подзорный, прозорливый; озорной, озорничать |

кос1- (косец), кос2- (косой) и кос3- (косичка). |

У корня мак- омоним мак- (маковый), у моч- есть омоним моч/мок/: за-мок, за-моч-ный |

мер- со значением «мера, мерка» (примерять) и мир- со значением «мир» (усмирять, примирять) |

|

Корни с чередованием |

ПЕР/ПИР характерно только для слов со значениями «закрыть», «открыть», «двигать», «выдаться вперёд, выдавиться» и т.п. Запирать – запереть, отпирать – отпереть, выпирать – выпереть. |

ТВАР/ТВОР Благотворитель-ный, вытворить, одухотворенный, претворить, претворять, растворение, растворимый, сотворение, столпотворение, творение и т.п. |

а(я)/им(ин) Если за корнем следует суффикс -а-, то в корне пишется им(ин), если суффикса нет, то в корне пишется а/я. Пожимать – пожать, нажимать – нажать, разминать – размять, понимать – понять, начинать – начать и т.п. |

|

Омонимичные корни |

В словах с корнем пир- со значением «обильное угощение, пиршество» всегда пишется и. Пировать, пирующий |

Омонимичный корень твор- в словах затворить, затвор, притворить, створка, раствор. |

Обратите внимание!

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

- гараж, клинический, терраса

- раскачаться, укрощение, потрясение

- теоретик, роскошный, усложнить

- полемический, горнист, тернистый (путь)

- горевать, заклинание, отнимать

Обратите внимание!

- Гласные о-а в глагольных корнях не проверяем при помощи формы несовершенного на -ывать/-ивать:

- Чередующиеся гласные нельзя проверять методом подбора однокоренных слов или форм слова, где гласная стояла бы под ударением. Например, нельзя проверять безударную гласную в корне слова расстилать ни словом стелется, ни словом настил: выбор безударной гласной и определяется наличием суффикса -а- после корня.

говорить – разговаривать, прополоть – пропалывать, опоздать – опаздывать и т.п.!

(Нужно: говорить – разговор; прополоть – прополет; опоздать – поздний)

Обратите внимание!

- Нельзя забывать, что корни которых слов сходны по звучанию, но различны по значению:

раздражать поведением — дразнит, задрожать от холода — дрожь; увидать издали — увидеть, увядать без влаги — увянуть; развиваться нормально — развиться, развеваться на ветру — веять; благословлять на подвиг — слово, прославлять героя — слава; посвятить стихотворение — свято, посветить свечой — свет; разрядить ружье — заряд, разредить морковь — редкий; покарать врага (наказать) — кара, покорить природу (подчинить) — покорный, укорять за лень (упрекать) — укор и т.п.

Алгоритм выполнения задания 9

- Поставьте ударение в каждом слове.

- Сделайте морфемный анализ, выделите корень.

- Определите вид безударной гласной в корне (проверяемая, непроверяемая, чередующаяся).

- Отметьте и выберите варианты ответов в соответствии с заданием.

- Выпишите правильный ответ.

Изменения в формулировке задания 27 и в критериях оценивания

Задание 2

- Формулировка задания предлагала участникам экзамена выявить отношения между предложениями текста и определить средство связи между ними в соответствии с заданными морфологическими характеристиками, например: «Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз».

- Трудность для экзаменуемых представляет распознавание местоимений и союзов того или иного разряда, прилагательных и наречий, наречий и частиц, разграничение союзов и союзных слов.

Разграничение союзов и союзных слов

|

Способ разграничения |

Примеры |

|

1. Если перед омонимичным словом стоит предлог, то перед нами союзное слово. |

Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. |

|

2. Если слово-омоним заменяется синонимичным союзом, то это союз, а если союзным словом, то это союзное слово. |

Ср.: Зачем ты делаешь вид, что (будто) спишь? (что – союз). – Дай мне книгу, что (которая) лежит на столе (что – союзное слово). |

|

3. Союз иногда можно опустить, и смысл предложения в основном сохраняется, а союзное слово опустить нельзя. |

Ср.: 1) По радио сообщили, что завтра будет тепло. – По радио сообщили: завтра будет тепло. 2) Я не знаю, куда он уезжает. – Я не знаю, (куда? когда? почему?) он уезжает. |

|

4. Придаточное предложение, которое присоединяется к главному предложению союзным словом, может быть преобразовано в самостоятельное вопросительное предложение. Придаточное предложение, которое начинается союзом, подобную трансформацию не допускает. |

Ср.: 1. Трудно вспомнить, что я чувствовал в тот момент. – Что я чувствовал в тот момент? (что – союзное слово). 2. Трудно было поверить, что это правда. Трансформация невозможна (что – союз). |

Разграничение союзов и союзных слов

|

Способ разграничения |

Примеры |

|

5. Придаточное предложение, которое начинается союзным словом, может быть преобразовано в сложносочиненное предложение с союзом и с присоединительным значением. |

Этот фильм понравился всем, чего и следовало ожидать. – Этот фильм понравился всем, и этого следовало ожидать. Придаточное предложение, которое связано с главным предложением посредством союза, такого преобразования не допускает. |

|

К союзному слову можно присоединить усилительные частицы же, именно, а к союзу – нельзя. |

Ср.: Он никак не мог узнать, когда (когда же, когда именно) придет поезд (когда – союзное слово). – Он очень обрадовался, когда наконец пришел поезд (когда – союз). |

|

На союзное слово, в отличие от союза, часто падает логическое ударение. |

Ср.: Я не слышал, что он сказал (что – союзное слово). – Я знаю, что он придет (что – союз). |

От задания 2 ЕГЭ – к заданиям 21,25 и 27

Выполняя задание 2, экзаменуемые

- не осмысливают логических связей между предложениями текста,

- не осознают конструктивных приемов построения логического единства (микротекста);

- зачастую не выделяют средств связи предложений в тексте (лексический повтор; однотематическая лексика; местоименные замены; видовременная соотнесенность глаголов; использование союзов, союзных слов, предлогов, вводных слов).

Задание 21 (пунктуационный анализ текста)

В изучении материала о смысловых отношениях между частями сложного предложения (перечисление фактов, последовательность действий, событий; причина, пояснение, дополнение смысла; противопоставление; время или условие; вывод, следствие, сравнение; резкая смена событий) целесообразно обращать внимание не только на зависимость между характером смысловой связи частей предложения и интонацией, знаком препинания, средством связи, но и на то, что аналогичные логические связи встречаются и в тексте.

Выявление смысловых отношений в тексте – важное условие его понимания

Смысловая связь в тексте помогает автору

- установить взаимозависимость и взаимообусловленность фактов, событий, поступков героя (-ев), его (их) поведения и т.п.;

- показать взаимоотношения героев;

- детально изобразить что-либо;

- создать общую картину чего-л., детали которой обозначены путём перечисления отдельных частей;

- создать целостный образ;

- убедительно доказать свою точку зрения на что-либо;

- показать причины того или иного события, действия, поступка;

- противопоставить (сопоставить, сравнить) внутреннее/внешнее, истинное/ложное, реальное/идеальное для более полной характеристики чего-либо или кого-либо и т.д.

понять основную мысль текста

Ошибки в выявлении смысловой связи

Смысловая связь – это логические отношения между примерами-иллюстрациями, которые экзаменуемый использует в комментарии проблемы текста.

Обратите внимание!

Ошибки в выявлении смысловой связи между примерами-иллюстрациями:

- Попытка сопоставления логически несопоставимых примеров;

- подмена определения смысловой связи между примерами общими словами:

- «Развивая свою мысль, автор приводит следующий пример…»;

- «Продолжая повествование, автор текста приводит пример…» и т.п.

- Формальное указание вида связи без анализа её функции в раскрытии авторской позиции, его замысла:

- «Второй пример в тексте противопоставлен первому»;

- «Эти примеры дополняют друг друга»;

- «Этот пример-иллюстрация – следствие из причины, указанной в первом примере»

- «Эти примеры связаны причинно-следственными отношениями» и т.п.

«СОРНЯКИ» ПУСТОСЛОВИЯ

- Оба эти примера, дополняя друг друга, создают связь, которая проследуется во всем тексте;

- Обое эти примеры-люстрации связывают поведение героя и текст.

- Два этих примера взаимо дополняют друг друга / взаимно дополняют друг друга;

- Оба примера, противопоставляя друг друга, позволяют увидеть связь;

- Оба примера связаны смыслом и подходят под данную проблему;

- Оба этих примера связаны между собой тем, что подтверждают наличие проблемы, поставленной в тексте;

- Эти два примера подкрепляют друг друга;

- В связке эти оба примера…;

- Как первый, так и второй пример, отлично дополняют друг друга и позволяют автору осветить суть проблемы в полной мере.

- Эти примеры дополняют друг друга, раскрывая проблему (многократно повторяющийся штамп).

Смысловые связи и их анализ

Указать смысловые отношения между примерами-иллюстрациями и проанализировать их – значит найти взаимозависимость этих примеров и прокомментировать её роль.

|

Взаимозависимость (смысловая связь) |

||

|

Первый пример |

Причинно-следственная |

Второй пример |

|

Первый пример |

Сопоставительная, сравнительная, противопоставительная и т.д. |

Второй пример |

|

Как эта взаимосвязь примеров-иллюстраций влияет на понимание аспектов сформулированной проблемы текста? |

Как проанализировать смысловую связь между примерами-иллюстрациями?

Как проанализировать смысловую связь между примерами-иллюстрациями?

1. Определите вид смысловой связи между выбранными Вами примерами-иллюстрациями.

2. Прокомментируйте её в

2-3 предложениях

:

- О чём свидетельствует эта смысловая связь?

- Как она помогает понять сформулированную проблему текста?

- Что подчёркивает в характере героя (его мироощущении, психологическом состоянии, отношении к нему окружающих и т.д.)?

- Какие выводы, обобщения помогает сделать?

- Как помогает эта связь раскрыть авторский замысел?

- Какова роль этой связи в раскрытии авторской позиции? и т.п.

Автор

- Зачем?

- С какой целью?

- Для чего?

- Как это помогает понять,

- прояснить,

- конкретизировать, расшифровать, раскрыть

- проблему;

- авторскую позицию;

- авторский замысел;

- характер, поступки, поведение героя и т.д.

Обратите внимание!

Что делать?

Что делать?

- Изучить кодификатор содержания и требований к уровню подготовки выпускников.

- Научить выпускников ВНИМАТЕЛЬНО читать задания.

- Отрабатывать на практике многообразие вариантов заданий.

НЕ НЕРВНИЧАТЬ!

Если проблема имеет решение, то волноваться незачем; если решения нет, то нервничать бессмысленно.

Пример многообразия формулировок в задании 24

- В предложениях 36–42 найдите синонимы (синонимическую пару).

- Из предложений 20–30 выпишите слово со значением «групповое объединение предприятий, организаций, артелей».

- Из предложений 18–26 выпишите один фразеологизм.

- Из предложений 35–37 выпишите пару антонимов.

- Из предложений 27–31 выпишите разговорное слово.

- Из предложений выпишите контекстные синонимы (синонимическую пару).

- Из предложений 12-15 выпишите слово, которое является синонимом фразеологизма «гром среди ясного неба».

- Из предложений 44-51 выпишите книжное слово.

- Из предложений 12-16 выпишите один диалектизм.

- Из предложений 1-4 выпишите слово в переносном значении.

- Из предложений 1-4 выпишите слово в прямом значении.

- Из предложений 14-17 выпишите устаревшее слово.

- Из предложения 7 выпишите термин.

- Из предложения 16-18 выпишите историзм и т.п.

Задание 27

Критерий 2. Комментарий.

Анализируем

смысловые связи

Обратите внимание!

Цель задания 27 – проверить компетенции в области информационной обработки текста.

- Понимание исходного текста – умение адекватно воспринять его проблематику (какие вопросы поднимаются (ставятся) в тексте?).

Комментарий в 2021 году — основной источник информации о понимании текста выпускником (6 баллов!).

Возьмите на заметку!

Рекомендации ФИПИ

9 баллов!!!!

Обратите внимание!

Экзаменуемые неточно, некорректно или с нарушением речевых норм оформляют собственные мысли. В частности, многие выпускники по-прежнему при формулировании проблемы смешивают понятия «проблема» и «тема»:

- В тексте говорится о теме таланта и его претворения в жизнь;

- Какая бывает любовь к природе / Какой бывает русский характер? Эту тему мы можем рассмотреть в тексте …;

- Почему влияет природа на человека? Именно этой темой задается автор предложенного текста;

- Все ли люди бездарны? Эта тема волнует автора.

- Автор ставит проблему мозгов / природы / искусства / музыки/ России / войны…;

- Автор задается вопросом, правильно ли мы живем?

Соотношение темы, проблемы и идеи

от

темы

через

проблема-

тику

к

идее

|

Предмет отражения, материал для последующей постановки проблемы;

тема сама по себе нейтральна. |

Уровень постановки вопросов; обсуждения той или иной системы ценностей; это та сторона художественного содержания, где читатель приглашается автором к активному разговору. Проблематика обнаруживает авторский подход к теме и сопоставляет различные жизненные ценности. |

Область решений и выводов; идея всегда что-то отрицает или утверждает. Идея утверждает одну систему ценностей и отрицает другую. |

|

Текст ЕГЭ 2020 |

Проблемы |

Формулировки экзаменуемых |

|

В.К.Арсеньев |

В чем проявляются особенности человеческого мировосприятия? Каково влияние цивилизации на леса? Чему природа учит человека? Как человек воспринимает красоту природы? В чем проявляется любовь человека к природе? Как взаимодействуют человека и природа? |

|

Слова-помощники в формулировке проблемы

|

Проблема (чего?) |

|

|

отношения |

(с окружающими); (к матери, родному дому, красоте, хамству и т.п.) |

|

содержания понятия |

(чести, сострадания, взаимопомощи и т.п.) |

|

значения |

(семьи (любви, книги, примера старших, связи поколений и т.д) в жизни человека) |

|

конфликта |

(интересов поколений, чувства и долга и т.п.) |

|

воздействия |

(музыки, поэзии, литературы и т.п.) |

|

связи |

(человека с природой, прошлого и настоящего и т.п.) |

|

взаимоотношения |

(учителя и учеников, разных поколений и т.п.) |

|

значимости |

(труда, детства и т.п.) |

|

взаимодействия |

(личности и общества, человека и научно-технического прогресса и т.п.) |

|

влияния |

(учителя на формирование личности ученика, войны (искусства, природы, окружающей среды и т.п.) на человека и т.д.) |

|

роли |

(памяти, милосердия, доброты, матери, детских воспоминаний, школы и т.д. в жизни человека) |

|

восприятия |

(красоты, искусства, окружающего мира и т.п.) |

|

предназначения |

(творчества, писателя, поэзии и т.п.) |

|

формирования |

(личности, характера, духовной культуры и т.п.) |

|

поиска |

(смысла жизни, жизненного пути, счастья и т.д.) |

|

ценности |

(человеческой жизни, мира, памяти, дружбы и т.д. |

|

Проблема (чего?) |

|

|

выбора |

(профессии, жизненных приоритетов, ценностей и т.п.) |

|

развития |

(способностей, личности и т.д.) |

|

сохранения |

(культурного наследия, исторической памяти, жизненных принципов, русского языка и т.п.) |

|

формирования отношения |

(к родине, матери, языку, окружающим и т.п.) |

|

осознания |

(долга перед Отечеством, величия подвига и т.п.) |

|

определения |

(масштаба личности, понятия русский характер и т.п.) |

|

противоречивости |

(поступков, характера и т.п.) |

|

истинных и ложных представлений о… |

(любви, совести, предательстве, чести и т.п.) |

|

противостояния |

(тоталитарному режиму, злу, подлости и т.п.) |

|

осмысления важности |

(сохранения культурного наследия, созидательной деятельности и т.п.) |

|

отсутствия |

(совести, живых чувств, сострадания и т.п.) |

|

нравственного состояния |

(современного общества, человека и т.п.) |

|

преодоления |

(чувства ненависти, собственной лени и т.д.) |

|

возникновения |

(радости творчества, любви к людям и т.п.) |

|

ответственности |

(за свои поступки, за судьбу близкого человека и т.п.) |

|

утраты |

(совести, сострадания, доброты и т.п.) |

|

приобщения |

(к чтению, культуре, музыке и т.п.) |

Понимание и интерпретация текста

Раскрытие именно того смысла, который вложен в произведение автором.

Суть понимания состоит в достижении определенного уровня или степени идентичности исходного, понимаемого текста и его постижения понимающим субъектом.

Понял ли читатель смысл, который вложил в него автор текста?

Нахождение собственного смысла читателем.

Интерпретация есть выработка своего отношения к воспринимаемому тексту и выражение этого отношения.

Какой свой смысл читатель нашел в сообщении автора?

Комментарий к проблеме

Критерии

оценивания

Опора на исходный текст

Наличие 2-х примеров-иллюстраций

Наличие пояснений к примерам-иллюстрациям

Определение смысловой связи между примерами-иллюстрациями и её анализ

Фактические ошибки

Таблица оценивания комментария к сформулированной проблеме текста

|

Баллы |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|||||||||||

|

Пример 1 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

|

Пояснение 1 |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

|

Пример 2 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

|

Пояснение 2 |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

+ |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

+ |

— |

— |

|

Смысловая связь |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Анализ смысловой связи |

+ |

+ |

+ |

+ |

— |

+ |

+ |

+ |

— |

— |

+ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

1. Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. |

|||||||||||||||||

|

2. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы текста, в комментарии нет |

Пояснение к примеру-иллюстрации

- Цель пояснения: выявить смысл авторского

- рассуждения о…/

- повествования о…/

- описания…/

- какого-либо приёма в тексте,

чтобы в итоге установить отношение автора к проблеме

понять авторскую позицию.

Главное – ответить на вопросы, анализируя содержание обоих примеров:

зачем? с какой целью? по какой причине? для чего? почему? чем вызвано…? чем объясняется…? какая связь между…?

Пояснение к примерам-иллюстрациям

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста художественного стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

- мотивов поведения героя (-ев);

- монологов (в том числе внутренних), диалогов;

- поступков героев;

- их личностных особенностей;

- взаимоотношений с окружающими;

- внутреннего состояния;

- отношения к себе и к миру и т.д.

Под примером-иллюстрацией понимается отражение проблемы исходного текста в привлечённом текстовом материале (в цитате, во фрагменте текста, в указании на его сюжетный элемент), т.е. комментируется содержание.

Пояснение к примерам-иллюстрациям

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста публицистического стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

- фактов, мнений, настроения автора,

- авторских аргументов, доводов;

- различных точек зрения на проблему;

- авторских (и не только) высказываний и т.п

его комментариев и размышлений;

Пояснения к примерам-иллюстрациям

Толкование, изъяснение приведённых примеров

Объяснительные примечания к примерам-иллюстрациям

Разъяснительные замечания к приведённым примерам

Текст, представляющий собой дополнительное объяснение примеров.

Цель пояснения — облегчить читателю понимание текста, раскрыть его содержание и авторский замысел.

Алгоритм выявления смысловых связей между примерами-иллюстрациями

В соответствии с формулировкой проблемы и авторской позицией

а) найти смысловые отношения между частями текста: сравнительные, противопоставительные, сопоставительные, причинно-следственные, целевые, условные и др.;

б) вычленить в этих частях примеры, отражающие (иллюстрирующие) сформулированную проблему;

в) продумать, как выбранная смысловая связь помогает понять, раскрыть, прояснить проблему, авторскую позицию, характер героя и т.п.;

в) сформулировать высказывание, указав и проанализировав смысловые отношения между найденными примерами-иллюстрациями.

Смысловые связи между примерами-иллюстрациями

|

№ |

Вид связи |

Как определить вид связи |

Вспомогатель-ные вопросы |

Способ оформления |

|

1. |

Сравнительная, сопоставитель-ная или противопостави-тельная |

Возникает в том случае, когда смыслы примеров-иллюстраций сравниваются, сопоставляются или противопоставляются друг другу. |

Какие события (факты) сравниваются (сопоставляются, противопоставляются) и почему? Как это помогает понять проблему текста? Что противопоставлено в примерах? С чем и почему это сравнивается (сопоставляется)? В чем автор видит сходство (различие) сопоставляемых (противопоставляемых) явлений? и т.д. |

В этом противопоставлении (сопоставлении) особо ярко можно увидеть (что?)… Если сопоставить поведение героев, то (пояснить, к каким выводам можно прийти)… Сопоставляя (противопоставляя) эти события, нельзя не отметить, что (раскрыть своё видение роли этой смысловой связи) …. Сравнивая эти события (факты), нельзя не увидеть, что… Противопоставляя факты, автор подчеркнул главное: (что именно и зачем?) Сопоставляя (поведение героев, разные мнения, точки зрения и т.п.)…, автор обращает внимание (на что и зачем?)… |

Функции сравнительной (сопоставительной) связи

В тексте сравнительная (сопоставительная, противопоставительная) связь помогает понять

- характер героя (явления, события и т.д), его состояние или мотивы поведения;

- настроение, эмоции героя;

- чувства, мысли героя или автора;

- авторскую оценку героя, предмета или явления и т.п.

|

2. |

Пояснитель-ная, уточняющая |

Второй пример-иллюстрация поясняет, иллюстрирует, характеризует, описывает, оценивает, дополняет, уточняет то, о чём говорится в первом примере-иллюстрации |

Как и для чего автор поясняет (иллюстрирует, характеризует, описывает, оценивает, уточняет то, о чём говорится в первом примере-иллюстрации)? Чем это событие (поступок, действие, факт) можно объяснить? Какими примерами автор подтверждает сказанное? Что это даёт для понимания сформулированной проблемы текста? Что можно привести в качестве подтверждения? Как содержание второго примера помогает лучше понять содержание первого? Что нового вносит содержание второго примера в понимание первого? |

Продолжая свою мысль, автор уточняет, детализирует (что и зачем?)… Это событие (характеристика, поступок, поведение и т.п) дополняет (как?) представление о…; Эти примеры иллюстрируют (что и для чего?)…. Уточняя сказанное, автор (что делает и зачем?)… Эта ситуация поясняет, уточняет (как?) содержание предложения… (указать номер первого примера-иллюстрации) и помогает понять (что и каким образом?)… Автор…. разъясняет (дополняет, уточняет) (что и зачем?) :… |

Функции пояснительной (уточняющей) смысловой связи

- Эти виды смысловых отношений дают возможность получить полную, исчерпывающую информацию о чём-либо; при этом пояснительные отношения как бы расшифровывают и уточняют идею первого примера.

Обратите внимание!

Уточняющая связь – это переход от более широкого понятия к более узкому, а пояснительная – это обозначение одного и того же понятия другими словами.

|

2. |

Причинно-следственная |

Причина и следствие представляют собой логическое единство. При этом под причиной понимается явление, обстоятельство, обусловливающее другое явление или действие, которое называется следствием. Причинно-следственная связь — это сцепка причин, событий и последствий, к которым всё это привело. |

Почему это произошло? Что стало причиной события (поступка, поведения и т.п.)? В силу чего это случилось? Что из этого следует? Какие последствия повлекло это событие? Как это повлияло на дальнейшие события? Что из этого, по мнению автора, следует? К чему это привело (приведет)? Как это сказалось (скажется) на дальнейшем ходе событий? |

Эти примеры называют причины, по которым… Причиной такого поведения является… Следствием такого отношения к окружающим стало… (указать результат и пояснить свой вывод) Этот пример помогает увидеть последствия эгоистичного отношения к миру: (что и как изменилось? Как сказалось на судьбе героя (-ев), событиях и т.п.) |

Смысловая связь и её место в композиции сочинения

Место смысловой связи:

- в начале комментария:

- в конце комментария как его завершение:

Размышляя над проблемой, автор сравнивает поведение героя до и после встречи с однополчанами; (в этом случае анализ этих смысловых отношений может быть дан перед формулировкой авторской позиции)

Противопоставляя эти события, автор помогает читателю увидеть индивидуальные особенности характера героя — незлобивость, всепрощение, внутреннюю чистоту.

Работаем с текстом

художественного стиля

(1)Шаталов растопил печку, сам уселся на стул верхом и закурил. (2)Боль в костях усилилась, монотонная, нудная…

(3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит. (4)Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы…

(5)Шаталов — в те времена старший лейтенант, штурман гидрографического судна — запустил отчётную документацию и неделю не вылезал из каюты, занимаясь журналами боевой подготовки, актами на списание шкиперского и штурманского имущества, конспектами занятий с личным составом. (6)От бесконечных «разделов», «подразделов», «параграфов» и «примечаний» уже рябило в глазах и почему-то чесалось за шиворотом. (7)Сроки сдачи документации надвигались неумолимо, командир корабля при встрече хмурил брови, а конца работе всё не было видно.

(8)И вдруг приказ выходить в море: где-то на островке испортился автоматический маяк, и надо было сменить горелку. (9)Осенняя Балтика штормила, но штурман ликовал. (10)Он был молод. (11)Он козлом прыгал от компаса к карте, от радиопеленгатора к эхолоту: ведь никто теперь не мог загнать его в каюту и заставить писать акты инвентарной комиссии — он вёл корабль через штормовое море!

(12)Островок был замкнут в кольцо прибоя, но штурман вызвался идти туда на вельботе. (13)Он уверил командира в том, что уже неоднократно высаживался здесь, что знает проходы в прибрежных камнях. (14)Он никогда даже близко здесь не был и не ведал никаких проходов. (15)3ато он хорошо понимал, что срок сдачи документации будет продлён, если удастся наладить маяк, не дожидаясь ослабления штормового ветра.

(16)Нет, это не была совсем уж отчаянная авантюра. (17)Шаталов был хорошим моряком и румпель вельбота чувствовал не только ладонью, но и всем своим существом. (18)Просто судьба изменила… (19)Он потерял ориентировку среди волн, бурунов, завес из брызг…

(20)Навсегда запомнились скользкий блеск на миг обнажившегося камня под самым бортом вельбота, удар, треск ломающихся вёсел, перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра… (21)Только чудом никто не погиб. (22)Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке, пока не затих шторм.

(23)Хотя Шаталов маячного огня и не зажёг, но от документации избавился: угодил на полгода в госпиталь. (24)3а неоправданное лихачество ему не присвоили очередное звание, а когда началось новое сокращение вооружённых сил, демобилизовали одним из первых.

(По В. Конецкому)

*Виктор Викторович Конецкий (1929-2002) — капитан дальнего плавания, прозаик, сценарист. В своих произведениях отразил жизнь моряков-полярников.

(1)Шаталов растопил печку, сам уселся на стул верхом и закурил. (2)Боль в костях усилилась, монотонная, нудная…(3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит. (4)Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы….

Ретроспекция как категория текста предполагает целенаправленное действие со

стороны автора, который, обращаясь мысленно к прошлому и описывая прошедшие

события, стремится направить внимание читателя на факты, которые могут быть

основополагающими для раскрытия основной идеи всего произведения.

И. Р. Гальперин

Благодаря ретроспекции читатель может

- узнать неизвестные ранее сведения,

- переосмыслить их,

- проникнуть в авторский замысел.

|

Ретроспекция в художественном тексте может осуществляться на уровнях |

|

|

композиции |

На уровне композиции ретроспекция выполняет функции прояснения какого-либо элемента текущего действия (когда возникает необходимость вспомнить ситуацию, относящуюся к развитию сюжета), объясняет события настоящего. Завязка драматического сюжета находится за временными пределами настоящего — в недавнем прошлом героя. |

|

авторской позиции |

Ретроспективная позиция автора позволяет читателю сосредоточить внимание не столько на событии, сколько на поведении героя. |

|

изображения героя |

При изображении героя ретроспекция осуществляется в формах его, воспоминаний, последовательных событий. Основные функции ретроспекции: сообщение о прошлой истории героя, оценка, ключи к пониманию персонажа или его мотивации, усиление драмы в настоящем. |

|

изобразительно-выразительных средств |

Характерными изобразительно-выразительными средствами приема ретроспекции в литературе являются простые противопоставления (здесь — там, теперь — тогда, ложь – правда, вымысел –истина и т.д.), противопоставления времени и видов глагола (наст. вр., сов. вид — прош. вр., несов. в.), организация самой речи, язык и т.п. |

Роль начала художественного текста

1. Вводит систему координат модели мира, созданного автором

2. Выполняет функцию фонового описания

4. Заключает в сжатом виде основное содержание текста или его части.

Кто?

Где?

Когда?

3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит.

- не зажёг маячный огонь

- угодил на полгода в госпиталь

- не присвоили очередное звание

- демобилизовали одним из первых

НЕПРИЯТНЫЙ, ая, ое; тен, тна.

- Не нравящийся своими качествами, противный. Н. вкус.

- Вызывающий неудовольствие, волнение, нарушающий спокойствие. Неприятная встреча.

| сущ. неприятность, и, ж.

Синонимы

беда, горе, огорчение, удар, скорбь, несчастье, зло

(4)Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы.

(19)Он потерял ориентировку среди волн, бурунов, завес из брызг…

(20)Навсегда запомнились скользкий блеск на миг обнажившегося камня под самым бортом вельбота, удар, треск ломающихся вёсел, перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра… (21)Только чудом никто не погиб. (22)Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке, пока не затих шторм.

Начало текста

Кроме того, помогает понять проблематику текста, передаёт его основную мысль.

Позволяет увидеть

- психологический портрет героя, в основе которого лежит безответственное отношение к жизни и к окружающим.

- отношение героя к окружающим, своим поступкам («маленький, рядовой случай»);

- восприятие реальности Шаталовым («неприятности»);

Алгоритм работы над сочинением

Формулируем ПОСТАВЛЕННУЮ проблему текста

(проблема ответственности человека за свои поступки)

Находим первый пример, иллюстрирующий

аспекты проблемы

Поясняем первый пример

Находим второй пример, иллюстрирующий

аспекты проблемы

Поясняем второй пример

Определяем вид смысловой связи между ними

Указываем смысловую связь между примерами и анализируем её

Формулируем авторскую позицию

Формулируем собственную позицию

Обосновываем свою точку зрения

Работаем с текстом

Прошлое

Настояшее

Старший лейтенант, штурман, хороший моряк

Треклятый ревмокардит, увольнение из армии, несостоявшаяся карьера

«Водораздел судьбы» –

«маленький, рядовой случай»

Можно СОПОСТАВИТЬ или ПРОТИВОПОСТАВИТЬ события

Можно выяснить ПРИЧИНЫ событий и указать их ПОСЛЕДСТВИЯ

Можно УТОЧНИТЬ, ДОПОЛНИТЬ предыдущую информацию

Можно рассмотреть настоящее как ИТОГ, РЕЗУЛЬТАТ прошлых событий

Проблема ответственности человека за свои поступки

Причина безответственного поведения: «запустил отчётную документацию»

следствие

решился идти в море в сильнейший шторм

бездумно распорядился судьбами как минимум 4-х человек (вельбот)

обманул командира

подверг смертельной опасности матросов

получил серьёзное заболевание («треклятый ревмокардит»)

загубил карьеру: не присвоили очередное звание, затем сократили и демобилизовали

Лень, недобросовестное отношение к своим обязанностям могут стать причиной очень серьёзных последствий. В данном случае Эта безответственность Шаталова разрушила его жизнь.

Каково значение этих смысловых отношений для раскрытия аспектов поставленной проблемы?

Проблема ответственности человека за свои поступки

Противопоставление частей информации

(13)Он уверил командира в том, что уже неоднократно высаживался здесь, что знает проходы в прибрежных камнях.

(14)Он никогда даже близко здесь не был и не ведал никаких проходов.

В чём смысл противопоставления данных примеров-иллюстраций?

Противопоставление информации ещё отчётливее помогает увидеть безответственное отношение Шаталова к своему делу и к окружающим. Герой идёт на поводу собственной лени, совершенно не задумываясь о том, как могут обернуться обстоятельства.

Проблема ответственности человека за свои поступки

Сопоставление частей информации

(3)Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит.(4)Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы. (18)Просто судьба изменила…

В чём смысл сопоставления этих частей информации?

(20)…Удар, треск ломающихся вёсел, перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра… (21)Только чудом никто не погиб. (22)Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке, пока не затих шторм.

Сопоставление этих частей информации помогает понять, что герой так и не осознал безответственности своего поступка. Убеждение, что в случившейся трагедии виновата судьба, а не он сам, привело к закономерному результату: Шаталов одинок, болен и несчастлив.

Проблема ответственности человека за свои поступки

Уточнение, дополнение информации

(5)Шаталов — в те времена старший лейтенант, штурман гидрографического судна — запустил отчётную документацию и неделю не вылезал из каюты, занимаясь журналами боевой подготовки, актами на списание шкиперского и штурманского имущества, конспектами занятий с личным составом. (6)От бесконечных «разделов», «подразделов», «параграфов» и «примечаний» уже рябило в глазах … (7)Сроки сдачи документации надвигались неумолимо, командир корабля при встрече хмурил брови, а конца работе всё не было видно.

Решение Шаталова отправиться к маяку можно было бы отчасти объяснить его молодостью, но из дополнительной информации становится понятна истинная причина его поступка – нежелание выполнять свои должностные обязанности.

(10)Он был молод. (11)Он козлом прыгал от компаса к карте, от радиопеленгатора к эхолоту: ведь никто теперь не мог загнать его в каюту и заставить писать акты инвентарной комиссии — он вёл корабль через штормовое море!

Схемы, таблицы, алгоритмы, помогающие решать учебные и коммуникативные задачи

ПРИТЧА

Может быть, самый ёмкий литературный жанр – древняя притча. В одной притче, состоящей из нескольких фраз, бывает сказано так много, что хватает потом на долгие века для разных народов и разных социальных устройств.

В. Солоухин

Когда ученики Христа спросили Его, почему он говорит притчами, Учитель ответил: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано… Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют» (Матф. ХIII, 10–13).

Свойства притчи

- Создателей притчи интересует не характер конкретного героя, а определённый набор нравственных качеств человека, выявляемый ситуацией.

- Образы и ситуации внешнего мира в притчах следует рассматривать как символы.

- Краткость;

- строится на сравнении;

- осуждаются пороки,

- не требует доказательств;

- подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации;

- даёт возможность деликатно указать собеседнику на его недостатки или пороки.

ПРО СЧАСТЬЕ

Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. Один из братьев подошёл к яме и попросил у Счастья денег. Счастье одарило его деньгами, и он ушёл счастливый. Другой брат попросил красивую женщину. Тут же получил и убежал вместе с ней вне себя от счастья. Третий брат наклонился над ямой:

— Что тебе нужно? — спросило Счастье.

— А тебе что нужно? — спросил брат.

— Вытащи меня отсюда, — попросило Счастье.

Брат протянул руку, вытащил Счастье из ямы, повернулся и пошёл прочь. А Счастье пошло за ним следом.

Формулируем проблемы, используя слова-помощники

ПРОБЛЕМА

содержания понятия

восприятия

поиска

истинных и ложных представлений о счастье

счастья

Выявляем и анализируем смысловую связь

|

Действия братьев |

Действия Счастья |

|

Один из братьев подошёл к яме и попросил у Счастья денег. |

Счастье одарило его деньгами, и он ушёл счастливый. |

|

Другой брат попросил красивую женщину. |

Тут же получил и убежал вместе с ней вне себя от счастья. |

|

Третий брат наклонился над ямой. |

— Что тебе нужно? — спросило Счастье. |

|

— А тебе что нужно? — спросил брат. |

— Вытащи меня отсюда, — попросило Счастье. |

|

Брат протянул руку, вытащил Счастье из ямы, повернулся и пошёл прочь. |

А Счастье пошло за ним следом. |

Какую роль в понимании проблемы, авторской позиции, содержания притчи и т.д. играют сравнение (сопоставление, противопоставление)?

Сравнивая поведение братьев, можно понять, что…

- у каждого человека своё понимание счастья, и оно может зависеть от мечты и восприятия мира;

- каждый человек счастлив настолько, насколько представляет своё счастье;

- чтобы быть счастливым, нужно самому добиться удовлетворенности своей жизнью;

- понимание счастья может быть эгоистичным;

- счастье зависит от самоощущения человека, которое определяется его ценностями и убеждениями;

- понимание счастья братьями даёт возможность представить внутренний, духовный мир каждого из них;

- настоящее счастье испытывает тот человек, кто заботится не о себе, а об окружающих;

- счастье заключается не в богатстве, не в развлечениях, а в умении сделать другого счастливым;

- совершая добрые дела, человек обретает счастье;

- счастье любит бескорыстных людей и т.п.

Иисус и Иуда

Историческая притча

(1)При создании фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи столкнулся с огромной трудностью: он должен был изобразить Добро, воплощённое в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды, решившего предать Иисуса на этой трапезе. (2)Леонардо на середине прервал работу и возобновил её лишь после того, как нашёл натурщика.

(3)Однажды у алтаря в храме художник увидел в одном из юных певчих церковного хора совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков. Лик Иисуса на них поражал окружающих внутренней красотой и духовным величием.

(4)Прошло три года. «Тайная вечеря» была почти завершена, однако Леонардо пока так и не нашёл подходящего натурщика для Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись собора, торопил его, требуя, чтобы фреска была закончена как можно скорее.

(5)И вот после долгих поисков художник увидел валявшегося в сточной канаве нищего — молодого, но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного и оборванного человека. (6)Времени на этюды уже не оставалось, и Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор.

(7)С большим трудом нищего притащили туда и поставили на ноги. (8)Он толком не понимал, что происходит, а Леонардо запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, гордыню, которые отражались на лице этого человека.

(9)Когда художник закончил работу, нищий, который к тому времени уже немного протрезвел, открыл глаза, увидел перед собой полотно и вскричал в испуге и тоске:

—(10) Я уже видел эту картину раньше!

—(11) Когда? — недоуменно спросил Леонардо.

—(12) Три года назад. (13)В ту пору я пел в церковном хоре и какой-то художник написал с меня Христа.

Определяемся с понятиями

|

греховность |

злочестие |

гордыня |

|

склонность не подчиняться воле Бога, Божьим заповедям; быть преисполненным греха. |

нечестие, беззаконие, богопротивность |

непомерная гордость, заносчивость, высокомерие |

|

Леонардо увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа. Лик Иисуса на них поражал окружающих внутренней красотой и духовным величием. (Добро) |

Молодой, но преждевременно одряхлевший, грязный, пьяный и оборванный. Леонардо запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, гордыню, которые отражались на лице… (Зло) |

Сравнение (противопоставление)

|

Однажды у алтаря в храме художник увидел в одном из юных певчих церковного хора совершенный образ Христа. |

Прошло три года. …Художник увидел валявшегося в сточной канаве нищего. |

Противопоставление (хронотоп)

|

Художник, пригласив юношу в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков. |

Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор, что те и сделали. (7)С большим трудом нищего притащили туда и поставили на ноги. (8)Он толком не понимал, что происходит. |

Противопоставление (поступки и действия)

Какую роль в понимании проблемы, авторской позиции, содержания притчи и т.д. играют сравнение (сопоставление, противопоставление)?

(Сравнение) противопоставление

(КОНКРЕТИЗИРУЕМ, ПОЯСНЯЕМ, РАСКРЫВАЕМ РОЛЬ этих смысловых связей)

- позволяет осознать, что между добром и злом очень тонкая грань;

- позволяет увидеть, как меняется человек, если он идёт путём Зла;

- наглядно, образно помогает увидеть двоемирие в каждом человеке;

- подчёркивает вечное противоборство Добра и Зла;

- помогает увидеть влияние добра и зла на образ человека;

- показывает вечное противостояние Добра и Зла, двух полюсов человеческой жизни, которое находит свое отражение в нравственном выборе героя, его поведении;

- отражает последствия выбора Добра и Зла человеком;

- позволяет понять, что Добро созидает, а Зло – разрушает;

- с утратой Добра человеком завладевает Зло и т.п

От анализа смысловых отношений – к авторской позиции

|

Проблематика |

Авторская позиция |

|

Проблема выбора нравственных ценностей |

Если человек забывает о своём Божественном начале, то превращается в подобие Иуды. |

|

Проблема противоборства (противостояния) добра и зла в человеке |

Добро делает человека прекрасным, а Зло его уродует |

|

Проблема влияния добра и зла на судьбу человека |

В каждом человеке живут Иисус и Иуда – Добро и Зло. Судьба человека зависит от того, что возобладает в нём. |

Авторская позиция не должна дублировать анализ смысловых связей!

От анализа смысловых отношений – к авторской позиции

|

Проблематика |

Роль смысловой связи |

Авторская позиция |

|

Проблема выбора нравственных ценностей |

|

Если человек забывает о своём Божественном начале, то превращается в подобие Иуды. |

|

Проблема противоборства (противостояния) добра и зла в человеке |

|

Добро делает человека прекрасным, а Зло его уродует |

|

Проблема влияния добра и зла на судьбу человека |

|

В каждом человеке живут Иисус и Иуда – Добро и Зло. Судьба человека зависит от того, что возобладает в нём. |

(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. (2)Он работал в сервисной мастерской, в самом центре города. (3)Чтобы оправдать горючее, по дороге домой он делал остановку возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт, попутчика. (4)Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать об удивительном происшествии.

(1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. (2)Он работал в сервисной мастерской, в самом центре города. (3)Чтобы оправдать горючее, по дороге домой он делал остановку возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезёт, попутчика. (4)Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать об удивительном происшествии.

(5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным видом допивала чай и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала:

–(7)Мам, а почему нельзя?

–(8)Потому что… – раздражённо отвечала мать. –(9)Вон у отца отпрашивайся!

(10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем всегда раздражал жену, начал рассказывать.

–(11)Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит меня какая‐то женщина… (12)Просит, чтобы я её подвёз до заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, что ухоженная… (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже рот открыла. (16)Ну, ничего, села, довёз я её до управления. (17)Она выходит и даёт мне пятьсот рублей… (18)Я такой: «Так, а вот сдачи‐то у меня нет!» (19)Она посмотрела на меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу оставьте себе!» (20)Представляешь, как повезло!

–(21)Да‐а! (22)Были бы все пассажиры такие! – протянула жена. –(23)Ты иди мой руки и давай садись ужинать…

(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и вновь прокручивая подробности всего происшедшего. (25)Густые чёрные волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка отрешённый взгляд… (26)Такой взгляд бывает у людей, которые что‐то потеряли, а теперь смотрят туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не найдут.

(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и вновь прокручивая подробности всего происшедшего. (25)Густые чёрные волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка отрешённый взгляд… (26)Такой взгляд бывает у людей, которые что‐то потеряли, а теперь смотрят туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не найдут.

(27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была Наташа Абросимова, она училась в параллельном классе. (29)Конечно, она изменилась: была невидной дурнушкой, а теперь стала настоящей дамой, но тоскливое разочарование в глазах осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31)У неё глаза светились от счастья, и, когда он попросил написать за него сочинение на конкурс «Ты и твой город», она тут же согласилась.

(32)Плетёнкин занял первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, выпив шампанского, он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей что‐то объяснить, а она смотрела на него с той же усталой тоской, с какой смотрела и сегодня.

–(34)Ну, получается, что я обманул тебя!

–(35)Меня? – она улыбнулась. –(36)Разве ты меня обманул?

–(37)А кого же! – сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла.

… (39)Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей… (41)Но … понял, что никогда не сделает этого.

–(42)Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! – потеряв терпение, крикнула из кухни жена.

(По С.Качалкову)

Сергей Семёнович Качалков (род. в 1943 г.) — современный писатель‐прозаик.

Обратите внимание!

- Внимательно прочитайте текст.

- Сформулируйте 2-3 проблемы, поднятые автором в тексте.

4. Выясните, есть ли к проблемам по 2 примера-иллюстрации, продумайте пояснения.

5. Определите смысловую связь между примерами и проанализируйте её.

3. Проверьте, насколько полно заявлена позиция автора по каждой из проблем, сформулируйте её.

6. Выразите своё отношение к позиции автора.

7. Обоснуйте его.

Сергей Николаевич Плетёнкин

|

Поведение, речь и поступки героя как как средство его характеристики |

|

Семья Плетёнкина

|

Он, едва разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать об удивительном происшествии. (5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным видом допивала чай и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала: –(7)Мам, а почему нельзя? –(8)Потому что… – раздражённо отвечала мать. –(9)Вон у отца отпрашивайся! (10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем всегда раздражал жену, начал рассказывать. |

Плетёнкину неинтересны проблемы жены и дочери. Он «нетерпеливо» отмахивается от их плохого настроения, даже не вникая в его причины. «Удивительное происшествие» – незаслуженно полученные пятьсот рублей – для Сергея Николаевича гораздо важнее, чем атмосфера в семье. |

Сергей Николаевич Плетёнкин

|

Прошлое |

Настоящее как итог бессовестной жизни |

|

|

–(7)Мам, а почему нельзя? |

|

Наташа Абросимова

|

Прошлое |

Настоящее как итог правильной жизни |

|

|

Причины радости героев рассказа

|

Плетёнкин |

Наташа Абросимова |

|

несказанно повезло, душа от радости пела |

глаза светились от счастья |

|

случайно получил 500 рублей |

юноша впервые обратил внимание на неё, «дурнушку», проводил и попросил о помощи |

|

Счастье героя – в возможности брать незаслуженное, незаработанное |

Счастье девушки – в великодушии, в стремлении помочь |

Жизнь не изменила характеры героев:

она не сделала совестливым Плетёнкина и жестокосердной Наташу.

|

Плетёнкин |

Наташа Абросимова |

|

30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. |

(31)У неё глаза светились от счастья |

|

он попросил написать за него сочинение на конкурс «Ты и твой город» |

она тут же согласилась. |

|

(32)Плетёнкин занял первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на очкастую дурнушку. 33)И только на выпускном балу, выпив шампанского, он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей что-то объяснить. |

она смотрела на него с …усталой тоской |

|

–(34)Ну, получается, что я обманул тебя! |

–(35)Меня? – она улыбнулась. –(36)Разве ты меня обманул? |

|

–(37)А кого же! – сказал он и глупо ухмыльнулся. |

(38)Она молча ушла. …слегка отрешённый взгляд… (26)Такой взгляд бывает у людей, которые что‐то потеряли, а теперь смотрят туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там её не найдут. |

|

… (39)Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей… (41)Но … понял, что никогда не сделает этого. |

Авторская позиция

|

Ключевые слова и предложения как способ определения проблематики |

||

|

(14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже рот открыла. (17)Она выходит и даёт мне пятьсот рублей… (18)Я такой: «Так, а вот сдачи‐то у меня нет!» |

(13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, что ухоженная… (14)Я сразу ей: триста!.. |

20)Представляешь, как повезло! «несказанно повезло», «душа от радости пела», «удивительное происшествие», «взвизгивая от радости, ….. начал рассказывать. |

|

32)Плетёнкин занял первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург… |

(30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31) «У неё глаза светились от счастья», «попросил написать за него сочинение на конкурс , она тут же согласилась. 32)Плетёнкин …получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на очкастую дурнушку. |

«невидная дурнушка» (30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. «попросил написать за него сочинение на конкурс» |

|

Проблема утраты совести |

Проблема потребительского отношения к окружающим |

Проблема зависимости от материальной выгоды |

У главного героя нет совести

Окружающие — средство получения выгоды

Деньги и другие блага определяют настроение и поведение героя

Формулировка проблемы и комментарий

|

Проблема утраты совести |

Проблема потребительского отношения к окружающим |

Проблема зависимости от материальной выгоды |

|

|

Проверяем возможность пояснений к примерам |

|||

|

1. Бессовестно завысил цену за проезд. |

|

|

|

|

2. Подло воспользовался способностями девушки, чтобы получить бесплатную путёвку в Петербург |

2. Чужие способности —способ достижения незаслуженного успеха. |

2. За возможность бесплатно поехать в Петербург бессовестно поступает с девушкой, влюблённой в него. |

Формулировка проблемы и комментарий

|

Проблема утраты совести |

Проблема потребительского отношения к окружающим |

Проблема зависимости от материальной выгоды |

|

Выявляем смысловые связи между примерами-иллюстрациями |

||

|

1. Завысил цену за проезд. |

|

|

|

2. Воспользовался способностями девушки, чтобы получить бесплатную путёвку в Петербург |

2. Чужие способности как способ достижения незаслуженного успеха. |

2. За возможность бесплатно поехать в Петербург бессовестно поступает с девушкой. |

дополнение, сопоставление, сравнение, выделение

Формулировка проблемы и комментарий

|

Проблема утраты совести |

Проблема потребительского отношения к окружающим |

Проблема зависимости от материальной выгоды |

|

Обозначаем смысловые связи между примерами-иллюстрациями |

||

|

1. Завысил цену за проезд. |

|

|

|

2. Воспользовался способностями девушки, чтобы получить бесплатную путёвку в Петербург. |

2. Чужие способности как способ достижения незаслуженного успеха. |

2. За возможность бесплатно поехать в Петербург непорядочно поступает с девушкой. |

|

Этот (второй) пример дополняет представление о Плетёнкине как о бессовестном человеке, готовом на любой неприглядный поступок. В нём зависимость от собственных желаний всегда оказывается сильнее честности и порядочности. |

Сопоставляя (сравнивая) поведение и поступки героя в разные периоды его жизни, нельзя не заметить, что потребительство стало образом жизни героя, уничтожило в нём всё человеческое. Неспроста Наташа Абросимова смотрела на него как на «пропавшую вещь». |

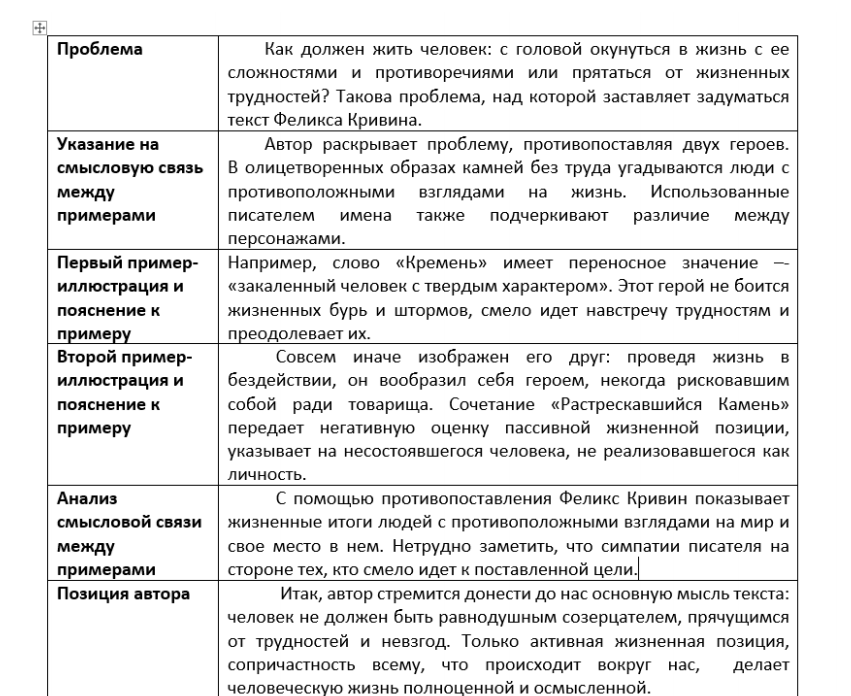

Автор текста обращает внимание читателя на то, как зависимость от материальной выгоды превращает человека в «пропавшую вещь». Плетёнкин в погоне за деньгами незаслуженным успехом потерял душу и совесть. |

|

Проблема потребительского отношения к окружающим |

|

|

Пример 1 |

Раскрывая проблему, автор рассказывает историю Плетёнкина, для которого уже в школе окружающие были источником личной выгоды. Герой бессовестно воспользовался способностями Наташи Абросимовой, «попросил написать за него сочинение на конкурс», «занял первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал внимания на очкастую дурнушку». |

|

Пояснение 1 |

Плетёнкин так и не понял тогда, что поступил подло, бесчестно, не по-человечески. И дело даже не в том, что он использовал чужой талант. Потребительское отношение Плетёнкина к девушке не прошло бесследно: в глазах Наташи, раньше светившихся от счастья, на всю жизнь поселились «тоскливое разочарование» и «усталая тоска». |

|

Пример 2 |

Но каким же неприятным стал и сам герой, посчитавший «удивительным происшествием» и «несказанным везением» случай, с помощью которого он заполучил пятьсот рублей! Плетёнкин даже «взвизгивал» от радости, сообщая жене эту новость. |

|

Пояснение 2 |