«Хорошо сдает историю тот, кто упорно трудится один-два года до экзамена», — скажет любой выпускник, который прошел это испытание. Учебный год уже начался, поэтому самое время познакомиться поближе с ЕГЭ по истории 2023. В статье вся необходимая информация: основные тематические блоки, структура экзамена и типы заданий.

Изменения ЕГЭ по истории — 2023

Обновлённая модель ЕГЭ по истории не привнесла радикальных изменений в структуру и содержание экзамена, что не может не радовать! Из экзамена 2023 не убрали никаких заданий прошлого года, а лишь добавили два новых в первую и вторую часть.

Это задание 8, посвящённое событиям Великой Отечественной войны. В задании вам предстоит поработать с иллюстративным материалом и дать краткий ответ на вопрос. Оно относится к категории базового уровня сложности и оценивается в один балл.

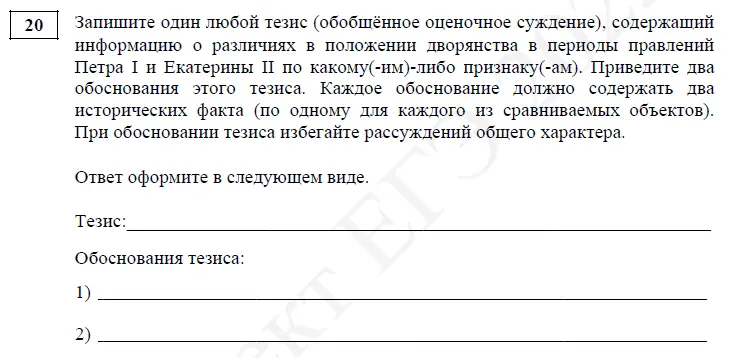

Вторым новшеством стало задание 20 на сравнение из второй части экзамена. Это задание высокого уровня сложности, которое оценивается в три балла:

Здесь выпускникам предлагается самостоятельно сформулировать тезис о различиях (обратите внимание, что линии сравнения могут быть самыми разными, но опираться должны на предложенные в задании данные, в нашем случае это положение дворянства) в положении дворянства при Петре I и Екатерине II. Свой тезис необходимо подтвердить как минимум двумя историческими фактами (не собственными мнениями!). Задание проверяет умение учеников проводить сравнительный анализ исторических событий/процессов и формулировать собственную точку зрения с опорой на конкретные факты.

Из точечных изменений ЕГЭ 2023 следует также отметить:

- на экзамен отводится 210 минут вместо прежних 180;

- максимальное количество баллов увеличилось с 38 до 42.

Важным новшеством стал новый принцип тематического формирования КИМов. Теперь не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны. То есть данная тема будет проверяться не только специфически в заданиях 8 и 17 (которые всегда посвящены сюжетам войны), но будет обязательно встречаться и в других заданиях первой и второй части. А это значит, что ваша подготовка к теме Великой Отечественной войны должна стать более основательной.

Коснулись изменения и системы оценивания заданий второй части — критерии стали строже.

Например, в задании 18 (причинно-следственные связи) есть штрафные баллы за приведение большего количества положений (более трёх), содержащих ошибку! Суть вот в чем:

- если вы приводите не три причины, как требует задание, а, например, пять (для подстраховки), то в случае, если хотя бы одна из них будет неверной (с фактической ошибкой или просто общее суждение, лишённое конкретики), то с вы потеряете 1 балл.

- если из этих пяти причин неверными окажутся две или более, то за задание автоматически выставляется 0 баллов.

Именно поэтому правило «чем больше напишу, тем лучше», больше не действует в задании по типу 18. Если не уверены в своём ответе, не стоит писать более трёх положений. Так вы сохраните возможность получить за задание хотя бы частичный балл.

Схожая ситуация оценивания теперь и в задании 19 (работа с терминами). Теперь помимо составления определения вас просят указать один любой факт, связанный с предложенным понятием. В прошлом году у выпускников ещё была возможность написать несколько фактов, и если хотя бы один из них оказывался верным, то ученик получал полный балл за задание. С 2023 года ситуация изменилась: если вы решите привести не один факт, а два-три, и какой-либо из них окажется неверным, то вы автоматически потеряете 1 балл за задание. То есть приводя факты, вы должны быть осторожны и не писать те, в которых не уверены.

Изменения в ЕГЭ по истории действительно масштабные. И речь здесь не столько об изменении количества заданий, сколько в критериях оценивания. И если при подготовке их не учесть, то на экзамене можно запросто потерять важные и ценные баллы.

Чтобы этого не произошло, мы в MAXIMUM Education разбираем с нашими учениками абсолютно все изменения ФИПИ и обновленные критерии оценивания. После этого мы тренируемся решать все задания и учимся подыскивать лучшие аргументы для письменной части. И обязательно делимся с учениками лайфхаками решения заданий. Большая часть из них типовая, а значит надо просто отточить нужные навыки, чтобы всегда получать максимальный балл.

Если вы хотите подготовиться к ЕГЭ по истории на 80+, то можете смело записываться на наши курсы подготовки. Мы определим ваш уровень знаний и научим всему необходимому!

Кратко о структуре экзамена

ЕГЭ по истории состоит из двух частей: в первой нужно дать краткий ответ, во второй — развернутый. Всего в бланках 21 задание, за которые можно получить максимум 42 балла. В заданиях встречаются:

- имена;

- названия;

- термины;

- фрагменты исторических источников;

- карты;

- иллюстрации;

- таблицы с датами.

Что нужно учить?

Придется выучить всю историю России: от зарождения государства в IX веке до 2000-х годов. Для удобства лучше ее разделить на три массивных блока: древняя и средневековая история до династии Романовых (IX в.-1613 г.), сами Романовы (1613-1917 гг.) и отдельно XX век. Лучше уделить каждой эпохе равное количество времени, ХХ веку — чуть больше.

Чтобы сдать экзамен, нужно знать разные области истории.

Всеобщая история

Общемировой исторический контекст проверяется во 2 и 21 заданиях. Для решения задания из первой части нужно выучить, к какой части века относятся самые знаковые страницы мировой истории (например, открытие Колумбом Америки или Столетняя война) и суметь их соотнести по времени с событиями отечественной истории. Никаких сюрпризов с датами не будет: они утверждены в кодификаторе, их чуть больше сотни (114 штук).

Более глубокие знания потребуются вам в задании 21, ведь теперь вам предстоит составить аргумент (в том числе на основе конкретных фактов из истории зарубежных стран!), который бы подтверждал или опровергал предложенную в задании точку зрения. Поэтому механическим заучиванием здесь не обойтись. Важно понимать, что происходило в мире в разные эпохи, начиная с Древнего мира и античности и заканчивая ХХ веком.

Культура

В заданиях 7, 15 и 16 нужно показать, насколько хорошо вы разбираетесь в архитектурных стилях, живописи, музыке и литературе. Придется выучить не только названия и авторов произведений искусства, но и то, как они выглядят. Два задания содержат иллюстрации: глядя на них, вам придется ответить на несколько каверзных вопросов.

Картографический блок

В ЕГЭ есть еще одна иллюстрация — карта. На ней спрятаны подсказки о том, что на ней происходит: война, бунт, а, может быть, расселение славянских племён. Первых статистически больше, поэтому стоит разобраться с датами военных событий, знаковыми боями, названиями населенных пунктов и главнокомандующими. Важно отличать их друг от друга. Русско-турецких войн было, например, 12 и у каждой своя карта военных действий, свои главнокомандующие.

В заданиях 9-12 нужно указать пропущенное на карте название города или реки, дату или имя, а также вам придется поработать и с текстом в рамках исторической географии. Чтобы различить, что представлено на карте, нужно найти все разбросанные по карте слова и цифры, а потом связать их вместе, словно вы — Шерлок Холмс. Эту работу облегчает наличие легенды — таблицы в уголке с описанием опознавательных знаков.

Великая Отечественная война

Рекомендуем отдельно и очень подробно изучить историю Великой Отечественной войны. Отныне ей посвящено целых два задания: №8 (из первой части) и №17 (из второй части экзамена). А еще, как мы уже отметили выше, в КИМах она может всплыть несколько раз в любых заданиях: в письменных источниках, картах, иллюстрациях, заданиях на сопоставление.

Пять лет по сравнению со всей историей России кажутся крохотным отрезком. Но на него мы уделяем на наших курсах два, а то и три урока. Судите сами: вам нужно знать многие даты с точностью до дня, движение и стратегии армий, общий ход войны и ее локальные битвы, этапы освобождения, международные союзы, названия боевой техники сторон, имена героев войны, а отдельно запомнить тех, кто был дважды и трижды героем СССР.

История современной России

Хотя большинство заданий посвящены древней Руси, Российской империи и СССР, это не значит, что нужно списывать со счетов «лихие 90-е» и 2000-е. В последние годы в ЕГЭ попадаются события правления В. В. Путина первых двух сроков, а с недавних пор и Д. А. Медведева.

Какие типы заданий встречаются на ЕГЭ по истории?

Исторические источники

Сдающим историю придется работать с оригинальными текстами разных эпох и идентифицировать их. Чем дальше от XXI века, тем тяжелее их читать: самые ранние (а могут повстречаться фрагменты и Х века) совсем зубодробительные. Зато поздние усложнены множеством малоизвестных деталей и понять, о чем идет речь тоже бывает непросто. Задания, в которых встречаются исторические источники — 6, 11, 13-14, 17.

Таблицы на сопоставление

Все таблицы появляются только в первой части: в заданиях 1, 3, 5, 7. Где-то требуется сопоставить события и даты, где-то людей и события, к которым они причастны, а где-то — исторические факты и процессы. Оценивают такие задания лояльно: в случае ошибки ученик теряет один балл из двух, а не все разом.

В прошлом году в ЕГЭ по истории включили задание 4, которое проверяет знание региональной истории России. Восстание в Тамбове и формирование Второго народного ополчения в Нижнем Новгороде, как тебе такое, Илон Маск? В нашей истории множество поворотных событий проходили далеко от столичных городов, и, к сожалению, многие одиннадцатиклассники не в курсе этого.

Установление причинно-следственных связей

С 2022 года во второй части экзамена присутствует задание, которое проверяет умение выпускников выстраивать причинно-следственные связи исторических событий и процессов. Даны исходные любого события, а выпускнику необходимо указать три причины или последствия данного события. Здесь уже важны аналитические способности, умение видеть историю как единый процесс, а не набор хаотичных фактов. И не забудьте, что с 2023 года в нем присутствуют штрафные баллы, а значит написать побольше «для подстраховки» уже может грозить потерей баллов.

Задание на терминологию

С 2022 года исторические понятия и термины также поменяли свою дислокацию в экзамене, переехав во вторую часть. Теперь от выпускников требуется дать развёрнутый ответ: самостоятельно сформулировать определение для предложенного понятия. На этом сюрпризы не кончаются. К определению необходимо добавить связный факт, который бы конкретизировал (т.е. уточнял, помещал в контекст) данное понятие применительно к истории России. Для работы с терминами обязательно ведите исторический словарик при подготовке.

Задание на аргументацию

Задание 21 в новой нумерации 2023 года помимо своей сложной структуры включает в себя элементы всеобщей истории.

Выглядит это жутковато: ученикам предлагают рассмотреть утверждение, к которому нужно придумать два аргумента в пользу него: один для истории России, а другой для зарубежной истории. Главная ошибка школьников в том, что они путают аргумент с простым историческим фактом и указывают последнее, за что теряют баллы.

Аргумент всегда состоит из двух частей: самого исторического факта и его объяснения, которое утверждает или опровергает исходный тезис. Об основных ошибках в задании на аргументацию и о том, как получить за него высший балл мы рассказывали в этой статье.

Кроме этого, для того, чтобы решить задание, выпускникам важно иметь базовое представление о событиях истории зарубежных стран. В некотором смысле, это вехи — ключевые события, которые меняли ход истории. Ознакомиться с данными процессами и событиями вы можете в кодификаторе событий для задания 19, это поможет вам систематизировать информацию, продумав свою подготовку.

Как подготовиться к ЕГЭ по истории 2023?

Разумеется, все это выучить! Ученик действительно должен знать огромный объем информации. Именно поэтому история — один из самых сложных ЕГЭ.

Главная проблема — даты, которых нужно помнить несколько сотен. Однако ее можно решить, если пользоваться мнемотехниками. Мы уже делились некоторыми из них в другом материале.

Еще стоит прорешивать как можно больше заданий, которые встречаются на экзамене. Прописывайте аргументы, решайте тестовую часть — и не забывайте строго следовать всем правилам оформления ЕГЭ и критериям оценивания. После этого проверяйте свои ошибки и повторяйте те темы, в которых разбираетесь хуже.

Именно так устроены наши занятия по подготовке к ЕГЭ. Мы проводим срезы знаний и пробный экзамен, анализируем ошибки учеников и индивидуально объясняем им, на что обязательно нужно обратить внимание. Если у кого-то остаются вопросы, мы всегда дополнительно разбираем сложные темы.

Поэтому после наших курсов подготовки к ЕГЭ по истории выпускники сдают экзамены на очень высокий балл — обычно не ниже 80. И неудивительно: они знают все ловушки ЕГЭ и умеют их обходить. Хотите так же? Ждем вас на наших занятиях!

Если вы решили сдавать ЕГЭ по истории, то вас ждёт непростое, но, безусловно, интересное приключение на протяжении всей вашей подготовки. Поверьте, что узнавать о прошлом своей страны не просто увлекательно, но и необходимо для каждого уважающего себя человека, который хочет в будущем добиться поставленных целей. Мои будущие статьи будут полезны каждому: тем, кто уже сдавал историю на ОГЭ и, безусловно, тем, кто только в начале 10 класса понял, что ему нужно сдавать этот предмет, хотя он ничего в нём не смыслит. Последних хотелось бы заверить, что вы сможете претендовать на 90+, ведь именно для этого я пишу статьи. Да, это действительно так, НО для этого нужно будет заниматься подготовкой каждый день. Моя задача – помочь вам наиболее эффективно организовать подготовку к экзамену и дать дельные советы, которые проверены опытом. Надеюсь, у вас всё получится, и не забывайте: «каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ» 🙂

Формат и структура экзамена

ЕГЭ по истории состоит из двух частей.

Первая часть

- Содержит 19 заданий с кратким ответом (выбор правильного варианта(ов), установление соответствия событий, запись слова или слов, например, век, год, фамилию и т.д.)

- Максимальный первичный балл: 31

- Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 10, 13–15, 18, 19 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

- Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 11(всеобщая история) оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка, – 2 баллами; если допущено две-три ошибки, – 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов.

- Записывать в бланк ответов нужно без пробелов, дефисов, тире, запятых и т.д. как показано на примере в досрочном ЕГЭ выше.

- Присутствует 2 задания на всеобщую историю, задания по Великой Отечественной войне, задания на знание материальной и духовной культуры, чему следует уделить отдельное внимание.

Могу обрадовать читателей тем, что на первую часть можно хорошенько «натаскать», чему я буду способствовать в следующих статьях. Будут подробно разобраны задания с картами, иллюстрациями, даны названия полезных пособий, предложены разные методики подготовки. Так что очень реально написать её на максимум при регулярной подготовке и практике этих заданий, потому что главное – ваше желание.

Вторая часть

- Содержит 6 заданий с развёрнутым ответом (работа с историческим текстом: 21, 22 задания, анализ исторической проблемы или ситуации: 23 задание, умение приводить аргументы «за» и «против»: 24 задание, историческое сочинение по определённому периоду на выбор из 3 предложенных: 25 задание).

- Максимальный первичный балл: 24

- № 20-22 (задания по тексту источника) – от 0 до 2 баллов;

- № 23 (проблемное задание) – от 0 до 3 баллов

- № 24 (аргументы за и против) – от 0 до 4 баллов

- № 25 (историческое сочинение) – от 0 до 11 баллов.

- Заполняется в свободной форме на листе А4 в клетку при указании номера задания. Разрешается выполнять в разнобой.

Со второй частью приходится труднее, потому что любая придирка эксперта уже стоит балла, тогда как первую проверяет компьютер. Именно поэтому нужно уже сейчас хорошо понять: формат ЕГЭ по истории совершенно не подходит для творчества, здесь нужно чётко следовать критериям заданий и писать исключительно то, чего ждут от вас проверяющие, т.е. эксперты. Необходимо забыть на время про свои спорные утверждения и писать согласно официальной версии истории. В течении практики написания второй части вы вскоре сможете научиться мыслить, как эксперт, и тогда никакой проблемы не будет. В будущих статьях будет разобрано каждое задание второй части, даны ссылки или названия лучших пособий для ежедневной тренировки. Слова «сочинения» также не стоит бояться, потому что очень нетрудно предугадать период, который попадётся вам на экзамене и заранее написать сочинение. Но для этого, разумеется, дома необходимо будет хорошо поработать и написать много таких эссе.

На выполнения экзаменационной работы по истории отводиться 3 часа 55 минут (235 минут). Времени будет достаточно точно тем, кто будет отлично готов к первой части (решит большое количество тестовых заданий – как это сделать будет рассказано), напрактикуется в задании 24 и напишет заранее качественные эссе, периоды которых встретятся на экзамене.

Ещё одна важная часть: к каким темам готовиться к ЕГЭ. Вообще этот вопрос отпадёт, если вы будете готовиться по специальным справочникам и читать будущие статьи. Но на всякий случай здесь вы можете посмотреть все возможные темы, которые могут встретиться на ЕГЭ: скоро добавим за 2020 год!

Кроме того, будет очень полезен историко-культурный стандарт:

Историко-культурный стандарт

В нём к каждому разделу тем приведены списки дат, терминов и персоналий, которых вы должны знать к ЕГЭ. Во время подготовки вы можете сверяться с ним, и если что-то оттуда не знаете – сразу восполняйте пробел, потому что этот стандарт создан разработчиками ЕГЭ специально для экзамена. Не ленитесь.

Также для того, чтобы поставить себе цель в баллах (конечно, лучше сразу претендовать на 85+) необходимо увидеть шкалу перевода первичных баллов во вторичные. Из года в год она не меняется:

Таблица (шкала) перевода первичных баллов в ЕГЭ по истории

[su_spoiler title=”Открыть таблицу :-)” icon=”plus-circle”]

| Первичный балл | Тестовый балл |

| 1 | 4 |

| 2 | 8 |

| 3 | 11 |

| 4 | 15 |

| 5 | 18 |

| 6 | 22 |

| 7 | 25 |

| 8 | 29 |

| 9 | 32 |

| 10 | 34 |

| 11 | 35 |

| 12 | 36 |

| 13 | 37 |

| 14 | 38 |

| 15 | 40 |

| 16 | 41 |

| 17 | 42 |

| 18 | 43 |

| 19 | 44 |

| 20 | 45 |

| 21 | 47 |

| 22 | 48 |

| 23 | 49 |

| 24 | 50 |

| 25 | 51 |

| 26 | 52 |

| 27 | 54 |

| 28 | 55 |

| 29 | 56 |

| 30 | 57 |

| 31 | 58 |

| 32 | 60 |

| 33 | 61 |

| 34 | 62 |

| 35 | 63 |

| 36 | 64 |

| 37 | 65 |

| 38 | 67 |

| 39 | 68 |

| 40 | 69 |

| 41 | 70 |

| 42 | 71 |

| 43 | 72 |

| 44 | 75 |

| 45 | 77 |

| 46 | 79 |

| 47 | 82 |

| 48 | 84 |

| 49 | 86 |

| 50 | 89 |

| 51 | 91 |

| 52 | 93 |

| 53 | 96 |

| 54 | 98 |

| 55 | 100 |

[/su_spoiler]

Максим Романович | Просмотров: 7.1k

История — довольно популярный предмет по выбору на ЕГЭ. Ежегодно ее сдают 110-120 тысяч школьников — это те, кто собирается поступать в вузы на такие направления подготовки, как «Политология», «Туризм», «Регионоведение», «Международные отношения», «Организация работы с молодежью», «Искусства и гуманитарные науки» и многие другие.

КИМ ЕГЭ по истории состоит из двух частей, в которых содержится 25 вопросов: 19 из них предполагают краткие ответы, 6 — развернутые. Так называемые угадайки — тесты, на которые нужно было отвечать, выбрав единственный верный вариант из нескольких предложенных, — давно убрали. Остались задания на знание дат, фактов и терминологии, выдающихся личностей, сыгравших важную роль в российской и всемирной истории. Также проверяется умение работать с картой, табличным и иллюстративным материалом, выявлять причинно-следственные связи между событиями. Темы, вынесенные на экзамен, охватывают период с древнейших времен до современности.

ЕГЭ по истории длится 235 минут — 3ч. 55 мин.

Онлайн-тест

Бесплатный пробный вариант теста ЕГЭ по истории.

Баллы и критерии

По каким критериям оцениваются ответы на Едином экзамене по истории и сколько баллов можно заработать за каждое тестовое задание.

Подготовка к ЕГЭ

К правильно готовиться к ЕГЭ по истории и какие источники использовать

Вторая чать состоит из шести вопросов, самым сложным из которых считается историческое сочинение. Суть задания заключается в создании связного текста, который должен описывать одну из трех эпох на выбор. Оценивать сочинение будут по следующим критериям:

- в нем надо назвать как минимум две исторические личности, сыгравшие важную роль в развитии событий выбранного периода;

- в тексте обязательно должны быть указаны два значимых события описываемого временного отрезка;

- необходимо проследить причинно-следственную связь между историческими фактами (процессами, явлениями) периода;

- нужно пояснить, как описанные события в дальнейшем повлияли на историю России;

- использованная в сочинении терминология должна соответствовать историческому периоду.

Основные сложности в экзамене по истории

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по истории, важно не просто зазубрить даты и имена, но и научиться сопоставлять факты, выстраивать логические цепочки. Опыт проведения экзамена показывает, что сложнее всего корректно оперировать терминами: часто выпускники используют определения, относящиеся к одной эпохе, описывая события совершенно другого исторического периода. Также эксперты отмечают, что много ошибок в ответах на задания, которые касаются, как ни странно, современной и новейшей истории.

Во время экзамена затрагиваются исторические события и процессы, присходившие не только в России, но и за ее рубежами (например, падение Византийской империи, Крестовые походы), а также внешняя политика, дипломатия.

Минимальный проходной балл

Уже несколько лет минимальный порог ЕГЭ по истории не меняется и составляет 32 балла. Это только ориентир, так как в большинство вузов можно поступить с результатом от 50. Но историю традиционно хорошо сдают: от 61 до 100 баллов каждый год набирает примерно треть участников, около 200 из которых пополняют клуб стобалльников.

История – один из самых сложных предметов на экзаменах. Что нужно, чтобы сдать историю на ЕГЭ, насколько сложно сдать экзамены по истории в 11 классе, можно ли выучить ее с нуля? Узнаем!

Сдавать ЕГЭ по истории придется на множество специальностей. Предмет обязателен на исторических факультетах, встречается при поступлении на юриста, PR-менеджера, журналиста и по многим другим направлениям подготовки.

Содержание:

- Как сдать экзамен по истории?

- Сложно ли сдавать ЕГЭ по истории?

- Какую историю сдают на ЕГЭ?

- Что нужно, чтобы на ЕГЭ сдать историю?

- Темы по истории для сдачи ЕГЭ

- Как хорошо сдать ЕГЭ по истории?

- Как выучить историю для сдачи ЕГЭ с нуля?

- Что делать, если не сдал ЕГЭ по истории?

Как сдать экзамен по истории?

По структуре экзамен будет состоять из 2х частей. Первая часть потребует выбора правильного ответа из предложенных и вписывания своего варианта, поиска последовательностей. Во второй части необходим развернутый ответ, историческое сочинение. Чтобы сдать экзамен по истории на отлично необходимо выполнить обе части за чуть больше, чем 200 минут.

Вычленить самую важную информацию для сдачи ЕГЭ по истории после 11 класса помогут преподаватели и проверочные тесты. Но с точки зрения подготовки этого совершенно недостаточно. Нужно настраиваться на большую и долгую самостоятельную работу.

Чтобы сдать ЕГЭ по истории, исторические события, накопленные веками существования цивилизаций, придется осознать, важные даты «зазубрить», имена всех исторических деятелей запомнить.

Учебников и вспомогательной литературы должно быть не просто много, а очень много. А тесты, наподобие КИМ должны стать регулярными; допущенные ошибки нужно фиксировать и отрабатывать.

В среднем, к сдаче ЕГЭ по истории нужно начинать готовиться за год до экзаменов. У школьников, планирующих сдать на удачу шансов нет.

Внимание при подготовке необходимо уделить не только истории России; нельзя пренебрегать историческими событиями и других стран, эпох.

Сложно ли сдавать ЕГЭ по истории?

История – один из самых сложных на ЕГЭ предметов. Большинство школьников сдают историю не потому, что это в удовольствие, а поскольку необходимо для поступления в вуз.

По статистике последних лет, ЕГЭ по истории не сдали от 9 до 13 процентов, а средний балл по предмету – около 50.

По опросам выпускников, ЕГЭ по истории сложно сдавать из-за большого количества дат и необходимости уместить в голове огромный объем событий. Сложность еще состоит и в том, что требуются знания не только русской истории, но и зарубежной. И, как отмечают выпускники прошлых лет, результат экзамена сложно предсказать.

Но если начать заблаговременную подготовку, сдать историю на ЕГЭ возможно без потерь и с хорошим баллом. Это подтверждается множеством примеров выпускников школ, поступивших после 11 класса учиться в лучшие вузы страны.

Сдать историю на ЕГЭ не так сложно, если составить план подготовки, начать подробно изучать все по порядку, начиная с древних времен и до современности.

Вряд ли можно сдать ЕГЭ истории, если браться за учебу за несколько месяцев до экзамена. Подготовку желательно начать уже с 10 класса. Чем больше времени на подготовку, тем легче будет сдать данный предмет на ЕГЭ.

Какую историю сдают на ЕГЭ?

Ученики тоже задаются вопросом, какую же историю учить в первую очередь? С одной стороны, в экзамен в основном входят вопросы по истории России. Но с другой, имеются и вопросы по мировой истории. Предсказать, что нужно знать, чтобы на ЕГЭ сдать историю помимо российских событий, невозможно. Это может касаться любого времени.

Если говорить о России, то для подготовки к сдаче ЕГЭ следует полностью углубиться в изучение истории России, начиная с Древней Руси. Вопросы будут касаться политической и военной истории, истории науки и искусства, а также определенной личности.

Чтобы хорошо сдать экзамен по истории по мировым событиям, необходимо исследовать основные факты, события и личности с древних времен и далее.

Одним словом, исторические события касаются как России, так и мира. Эпоха любого государства и периода тесно сплетается с другими странами.

Что нужно, чтобы на ЕГЭ сдать историю?

Как уже было указано выше, на экзамене потребуется знать не только историю России, но и зарубежную. Также необходимо познакомиться с планом экзамена, который делится на 2 блока:

- 1 часть (19 вопросов) – тестовые задания на выбор правильного ответа, установление соответствий, заполнения пропущенных слов и анализа изображений и карт;

- 2 часть (6 вопросов) – вопросы, требующие развернутые ответы и сочинение на любую из указанных тем.

Общее время на выполнение заданий — 3 часа 55 минут. Поэтому необходимо с умом распределить время на каждый блок, чтобы успеть выполнить все задания.

Для сдачи ЕГЭ по истории нужно изучить, в первую очередь, даты значимых событий и правлений, а также имена известных личностей в каждом периоде истории. Нужно знать и факты об исторических лицах и руководителях.

Чтобы сдать ЕГЭ по истории, необходимо уметь работать с картами, анализировать их, а также узнавать по фотографиям, кто или что на них изображено и к какому времени относится.

Темы по истории для сдачи ЕГЭ

Весь материал по истории для сдачи ЕГЭ описать невозможно. Но если говорить об основных темах по истории, то для сдачи ЕГЭ есть рекомендованный список основных.

Хронологический список тем по истории России, по которому ученик должен постепенно готовиться:

- Восточные славяне в древности;

- Феодальная раздробленность на Руси;

- Русь в 13 веке;

- Образование российского централизованного государства;

- Россия при Иване IV;

- Россия в XVII веке;

- Россия при Петре I;

- Россия в эпоху Дворцовых переворотов;

- Россия в эпоху Екатерины II;

- Культура XVIII века;

- Россия в первой половине XIX века;

- Россия во второй половине XIX века;

- Российская империя в 1901 -1917 гг.;

- Россия в 1917-1921 гг.;

- Советское государство в 1920 гг.;

- СССР в 1930 гг.;

- Великая Отечественная война;

- СССР в 1945-1953 гг.;

- Оттепель;

- Застой 1964-1984 гг.;

- Перестройка в СССР 1985-1991 гг.;

- Российская Федерация.

Чтобы лучше подготовится, весь материал по истории для сдачи ЕГЭ ученику нужно отработать по каждой теме в отдельности, по порядку выписать себе даты, имена и события для лучшего запоминания.

Темы для сдачи ЕГЭ по мировой истории необходимо изучить по датам самых знаменательных событий (также в хронологическом порядке) и запомнить самых известных личностей.

Как хорошо сдать ЕГЭ по истории?

Существует несколько советов, которые помогут хорошо подготовиться к сдаче экзамена по истории:

- Во-первых, это однозначно, при подготовке ученик должен прочитать учебник по истории, а также приобрести вспомогательные книги для подготовки к ЕГЭ, где указана основная информация и предоставлены разные варианты тестов.

- Ученик должен все изучать по порядку, составить список дат, событий и известных лиц. Лучше всего изучать данную информацию, по возможности, с помощью ассоциаций – так будет легче все запомнить.

- Тренировка в написании сочинений также очень важна. Будущий выпускник обязан уметь правильно излагать свои мысли.

- Ученику поможет составление для себя небольших характеристик на каждого русского руководителя. Это очень пригодится в некоторых вопросах на экзамене.

- Необходимо научиться работать с географическими картами, вдумчиво изучать их.

- Нужно также проанализировать основные факты в живописи и архитектуре.

- Можно немного отвлечься от чтения учебников и послушать аудиолекции по истории или посмотреть исторические фильмы.

- На экзамене не приветствуется много «воды» в ответах. Все должно быть лаконично и по фактам.

- Ну и конечно же посещение курсов или репетитора поможет быстрее подготовиться к сдаче экзамена.

О том, как хорошо сдать ЕГЭ по истории с точки зрения запоминания цифр и фактов говорят чаще всего. Но следует запомнить, что к экзамену необходимо настроиться и морально, избавиться от паники, которая только навредит.

Даже со знанием предмета из-за страха можно совершить ошибки. Чтобы успешно сдать ЕГЭ по истории, нужно справиться со стрессом и работать с «трезвой» головой, тогда возможно получить очень хорошие результаты.

Как выучить историю для сдачи ЕГЭ с нуля?

Чтобы сдать историю на ЕГЭ с нуля, начинать готовиться к экзамену следует с 10 класса. Рассмотрение дат событий и дат правлений исторических личностей – составление хронологической таблицы будет базой, неким фундаментом для изучения истории.

Чтобы выучить историю для сдачи ЕГЭ, для лучшего запоминания нужно составить опорные конспекты и планы уже изученных тем – расставить, так сказать, все «по полочкам».

По мере изучения, ученику полезно будет выписывать и факты из истории культуры. Создание словаря терминов тоже является вспомогательной вещью в изучении истории «с нуля».

Возможно ли сдать историю с нуля без репетитора?

Если готовиться не меньше года, высокие баллы на экзамене можно получить и без репетитора, но если ученик не уверен в своих силах и есть финансовые средства, обратиться к репетитору – вполне неплохой вариант.

Учить историю с нуля для сдачи ЕГЭ можно и на групповых курсах, где квалифицированные учителя помогут справиться с большим количеством информации за короткий срок. Главное — начать изучение как можно раньше. Тогда сдать историю с нуля на ЕГЭ, получив высокий балл будет вполне реально.

Запоминание исторических событий желательно полюбить. Если изучаемый предмет не будет интересен, процесс учебы окажется сложным и малоэффективным.

Что делать, если не сдал ЕГЭ по истории?

Бывают случаи, когда ученик «завалил» экзамены. Что делать, если не сдал ЕГЭ и по истории не набраны минимальные баллы?

К сожалению, только обязательные предметы, а это русский язык и математика, можно пересдать сразу. Остальные предметы по выбору разрешается сдавать только через год в своей школе.

Вот что делать, если не сдал ЕГЭ по истории советуют выпускники прошлых лет:

- Можно попробовать подстраховаться и помимо истории, сдавать еще и другие предметы, тогда есть шанс поступить на другое направление.

- Если не сдал, можно попробовать подать на апелляцию, но чаще всего, результат остается тот же.

Также попробовать пересдать историю на ЕГЭ можно и в следующем году. Ученик за целый год имеет возможность подготовиться еще лучше и поступить в дальнейшем уже в желаемый вуз.

В течение года выпускник может пойти работать или, что намного лучше, поступить в техникум или колледж и получить среднее профессиональное образование. Ни в коем случае не стоит сильно расстраиваться, варианты, что делать, если не сдал историю на ЕГЭ есть, а безвыходных ситуаций не бывает.

Вообще же, можно сделать вывод, что подготовиться к ЕГЭ по истории вполне возможно даже самостоятельно. Данный предмет очень интересен и важен, поэтому его необходимо хорошо знать каждому ученику.

Несмотря на то, что историю сложно сдавать на ЕГЭ, это все-таки возможно. А изучение прошлого еще и полезно. Из него можно сделать много полезных выводов в настоящем.

ЕГЭ по истории в 2023 не относится к обязательным. Данный предмет сдают выпускники, которые собираются поступать на юридические, археологические, исторические факультеты.

Как успешно сдать госэкзамен?

Дисциплина является одной из наиболее сложных. Выпускнику придется выучить огромное количество информации – даты, важные события, биографии исторических деятелей.

Используйте для подготовки демо-тесты, разработанные ФИПИ. Это прекрасный способ проверить свои знания и выявить, какие темы требуют тщательной подготовки.

Не забывайте регулярно обращаться к теории, изучайте дополнительные пособия и решайте тесты. Чтобы получить обратную связь по всем разделам, обратитесь к услугам репетитора.

Какие темы будут на государственном экзамене?

ЕГЭ по истории включает большое количество тем, начиная от быта и особенностей жизни восточных славян до современности. Чтобы сдать государственный экзамен, вы должны разобраться в следующих темах:

- Восточные славяне;

- Древняя Русь и феодализм.

- Нашествие монголо-татар;

- Смута.

- Ключевые события и особенности правления исторических лиц.

- Дворцовые перевороты.

- Общественные движения XIX века.

- Россия на рубеже веков.

- СССР.

- ВОВ.

- Специфика политики Н. Хрущева;

- Эпоха «застоя», перестройка, 1990-е годы.

Дополнительные рекомендации

- Комбинируйте теорию с картинками, схематическими изображениями и таблицами. Благодаря этому будет проще усвоить информацию.

- Займитесь систематизацией полученных знаний. Делайте зарисовки от руки, так вы лучше усвоите пройденные темы.

- Разбирайте сложные темы по основным моментам. Во время учебы не забывайте про перерывы. Качественный отдых обеспечит лучшую усвояемость материала.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Методист ГБПОУ МО «ЭК»

Директор ГБПОУ МО «ЭК»

________________Г. В.

Ионова ____________ Л.А.Виноградова

«___»____________2018г.

«___»____________2018 г.

Методические рекомендации

по подготовке и проведению экзамена по учебной

дисциплине «История».

Подготовила:

преподаватель истории

Подмарькова Г.Ю.

Рассмотрено на заседании

методической комиссии

Протокол

№_1__

от «_04__»__сентября_____2018г

Председатель ПЦК

образовательных дисциплин

___________ Желудкова Л.И.

г.о.Электросталь

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

|

1. Пояснительная записка |

3 |

|

2. Краткая инструкция для обучающихся. |

4 |

|

3. Материалы к экзамену. |

6 |

|

4. Приложение 1 |

7 |

1. Пояснительная записка

При реализации основной профессиональной образовательной программы

(далее ОПОП) по профессиям СПО с получением среднего (полного) общего

образования предусматривается итоговый контроль по освоению образовательной

программы среднего (полного) общего образования, который согласно требованиям

Федеральных государственных образовательного стандарта среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) проводится в рамках промежуточной

аттестации.

Экзамен по учебной дисциплине «История»

в образовательном учреждении при реализации основной

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного)

общего образования является обязательным.

Экзамен проводится за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на

промежуточную аттестацию.

Целью проведения экзамена является подтверждение сформированности у

обучающегося всех общих и профессиональных компетенций.

К проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены

следующие документы:

-экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);

— пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;

-экзаменационная ведомость;

-журнал учебных занятий.

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.

На подготовку устного задания по билету отводится не более 30 минут.

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по

данной дисциплине в экзаменуемой группе.

Экзамен по учебной дисциплине «История» проводится устно с

использованием экзаменационных материалов в виде набора экзаменационных билетов

, а также тестирования и защиты презентации.

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем и

согласовывается в установленном порядке с руководством образовательного

учреждения.

Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к

уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом образования по

соответствующей дисциплине и зафиксированным в программах дисциплин для

профессий СПО.

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки.

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины,

согласовываются с методической комиссией и утверждаются в установленном

порядке.

Оценка результатов экзаменов осуществляется согласно утвержденным

критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена;

Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной.

В целом экзамен направлен на:

– укрепление достоверности удовлетворительной оценки, свидетельствующей

об умении правильно отвечать на вопросы минимально обязательного уровня;

– усиление объективности оценивания результатов освоения

профессиональной образовательной программы;

– открытое предъявление обучающимся требований для получения той или

иной положительной оценки;

– закрепление права обучающегося на выбор одного из трех уровней

(удовлетворительно, хорошо, отлично) освоения той или иной учебной дисциплины.

2.Краткая инструкция для обучающихся.

Перед началом экзамена обучающиеся ознакомлены с перечнем вопросов к

экзамену и критериями оценивания.

Критерии оценки останутся открытыми в течение всего времени,

отведенного на экзамен.

К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, освоившие разделы

дисциплины и не имеющие задолженностей по всему изученному материалу.

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:

— уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей

программой по учебной дисциплине «История»;

-умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении

практических заданий;

— обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или

качественное выполнение практического задания или презентации.

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине «История» является

итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля и

выставляется в приложении к диплому.

Критерии оценивания экзамена по учебной дисциплине

«История»

При оценке уровня и качества подготовки выпускника на

итоговом экзамене по учебной дисциплине «История» учитывают ,насколько

правильно студент дает ответ, культуру его речи. Итоговая оценка по

дисциплине определяется на основании годовой и экзаменационной, с учетом

уровня фактической подготовки обучающегося по дисциплине.

В соответствии с этим ответ оценивается следующим

образом:

|

Оценка |

Требования к оценке |

|

«5» |

Глубокое и полное овладение знаниями |

|

«4» |

Полное овладение знаниями разделов дисциплины. |

|

«3» |

Ответ на экзаменационный билет дается |

|

«2» |

Ответ на экзаменационный билет дается |

3. Материалы к экзамену.

При подготовке к экзамену использовались материалы:

Для студентов

Артемов В. В., Лубченков

Ю.

Н.

История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования. — М., 2017.

Артемов В. В., Лубченков

Ю.

Н. История

для профессий и специальностей технического,

естественно-научного, социально-экономического

профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. — М.,

2017.

Артемов В. В., Лубченков

Ю.

Н. История

для профессий и специальностей технического,

естественно-научного,

социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб.

пособие для студ. учреждений сред.

проф. образования. — М., 2017.

Гаджиев К. С., Закаурцева

Т.

А., Родригес А.М., Пономарев

М.

В.

Новейшая история

стран Европы и Америки. XX век: в 3

ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2015.

Горелов А. А. История

мировой культуры. — М., 2015.

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История

(базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.

Санин Г. А. Крым.

Страницы истории. — М., 2015.

Дополнительные

источники

Артёмов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник.

– М.,2015.

Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В.

Подготовка к олимпиадам по истории. – М.,2016.

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История

России. Старшая школа. 10—11 кл. — М., 2016.

Борисов Н.С. История России: учебник. — М.,

2016.

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожин

В.А. История. Россия и мир. 10-11 кл. — М., 2016.

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.

История России и мира с древнейших времён до конца XIX

века. Учебник для 10 класса. — М., 2016.

Загладин Н.В., Симония Н.А. История России. XVII—XIX века. Ч.2. Учебник для 11 кл. — М., 2006.

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т.,

Петров Ю.А. История России с древнейших времён до наших дней в вопросах и

ответах. — М., 2007.

Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В.

Перестройка и крах СССР. С.- П., 2010.

Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и

эволюция. С.- П., 2010.

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах

в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006.

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая

половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007.

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век.

Учебное пособие в схемах. — М., 2006.

Исторический лексикон. История в лицах и

событиях: XVII век. — М., 2006.

Исторический лексикон. История в лицах и

событиях: XVIII век. — М., 2006.

Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени,

1500—1789. — М., 2006.

—1648. — СПб., 2006.

Типельскирх К. Вторая мировая (любое издание)

Травин Д. Очерки новейшей истории России. 1985

– 1999. . С.- П., 2010.

Чудинов А.В. Французская революция: история и

мифы. — М., 2007.

Интернет – ресурсы:

- http//www. geocities. com./ — Тематический сайт об исторических

личностях. - http//www. rkka. Newmail/ ru. — Тематический

сайт, посвящённый Красной Армии. - www. tellur. ru. — Журнал «Отечественная история».

- http//www. Rambler. Rulpobeda/ memo. Тематический

сайт, посвящённый Великой Отечественной войне. - http//www. rusarchives. rul — Российский архив,

- http//www. shpl. ru –

Государственная историческая библиотека, - http//www. neva. Ru – Библиотека Академии наук.

- www. gumer.

info (Библиотека Гумер). - www. hist.

msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета - МГУ).

- www.

plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). - www.

bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной

лите- - ратуры по

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). - https://ru.

wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).

Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История

(базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.

Приложение 1

Экзаменационный

материал по дисциплине «История»

Билет №1

1.Возникновение и

развитие Древнерусского государства (IX-начало XII в.)

2.Экономическое и

социально-политическое развитие России в начале XXв.

3.Дать определение

понятий: трест, синдикат, картель.

Билет №2

1.Политическая

раздробленность на Руси.(XII—XIIIвв.)

2.Внешняя политика

России в конце XIX— начале XX в. Русско-японская война: причины, ход

военных действий, итоги.

3.Дать характеристику

последнего русского императора Николая II.

Билет №3

1.Культура Древней

Руси (X—XII вв.)Значение принятия христианства.

2.Революция 1905-

1907 гг.: причины, этапы, значение.

3.Дать

характеристику одного из деятелей Гражданской войны ( по выбору).

Билет №4

1.Борьба Руси

против внешних вторжений в XIII в.

2.Реформы П.

Столыпина.

3.Дать определение

понятий : ярлык , дань , баскаки.

Билет №5

1 Объединение

русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского

государства в XIV—XV вв.

2 Культура России

в начале XX века (1900-1917 гг.), ее вклад в мировую

культуру.

3. Назвать имя

первого московского князя и имя основателя Москвы.

Билет №6

1.Московская Русь

в эпоху Ивана Грозного (1533-1584 гг.)

2.Участие России в

Первой мировой войне.

3. Назвать основные

причины победы красных в Гражданской войне.

Билет №7

1.Основные

направления внешней политики и расширение территории Российского

государства в XV— XVI вв.

2.Октябрьские

события 1917 года в России.

3. Дать определение

понятий : диктатура пролетариата , двоевластие, Временное правительство.

Билет №8

1.Культура и

духовная жизнь Руси в XIV —XVI вв.

2. Гражданская

война в России : причины, этапы, участники, итоги.

3.Дать определение

понятий: интервенция , Гражданская война.

Билет № 9.

1.Россия в конце XVI – начале XVII вв . Смутное время и его последствия.

2.Новая экономическая

политика: мероприятия, итоги.

3.Дать

характеристику личности и деятельности одного из государственных

деятелей XX века (по выбору)

Билет № 10.

1. Россия в XVII

веке : новое в социально- экономическом и политическом развитии.

2. Образование СССР

: причины и принципы создания Союза.

3. Назвать

республики ,входившие в состав СССР.

Билет № 11.

1. Социальные

движения в России в XVII веке. Церковный раскол.

2. Трагическое

начало Великой Отечественной войны.

3. Назвать героев

Великой Отечественной войны , в честь которых названы улицы города ,

где ты живешь

Билет № 12.

1. Петровские

преобразования в России.

2. Битва за Берлин.

3.Назовите наиболее

значительные города Древней Руси. Какие из них стали главными

политическими центрами в период удельной Руси .

Билет № 13.

1. Дворцовые

перевороты в России в середине XVIII в.

2. Битва за Москву.

3.Назовите

восточнославянские племена.

Билет № 14.

1. Россия в эпоху

Екатерины II. Просвещенный абсолютизм.

2. Крупнейшие

военные сражения Великой Отечественной войны.

3.Назовите героев

Великой Отечественной войны.

Билет № 15.

1. Внешняя политика

Российской империи во второй половине XVIII века: характер, итоги.

2. Коренной перелом

в ходе Великой Отечественной войны.

3.Перечислить

события Северной войны в их хронологической последовательности. Какое

важное для государственного статуса России решение принял Сенат по ее

окончании.

Билет № 16.

1. Культура и

общественная мысль России в XVIII веке.

2. Роль тружеников

тыла в годы Великой Отечественной войны.

3. Дать характеристику

одному из московских князей XIV— начала XVI в.

( по выбору)

Билет № 17.

1. Реформы

Александра I : предпосылки, итоги.

2.Цена Победы

советского народа в Великой Отечественной войне.

3. Дать

характеристику одного из киевских князей IX—XII вв.

(по выбору)

Билет № 18.

1. Отечественная

война 1812 года.

2. Партизанское

движение в годы Великой Отечественной войны.

3. Назвать даты начала и

окончания Второй мировой войны .

Билет № 19.

1. Россия в годы

правления Александра II .

2. СССР в первое

послевоенное десятилетие.

3. Назвать

политические партии, образовавшиеся в конце XIX—

— начале XX вв.

Билет № 20.

1. Официальная

идеология и общественная мысль в России в первой половине XIX

века.

2. Коллективизация

в СССР.

3. Дать

характеристику одного из российских реформаторов XIX —

начала XX вв. ( по выбору).

Билет № 21.

1. Культура России

в первой половине XIX века.

2. Индустриализация

в СССР.

3.Назвать наиболее

выдающихся деятелей науки в России начала XX века и их научные

достижения.

Билет № 22.

1. Промышленный

переворот в России в XIX веке: этапы, особенности.

2. Перестройка в

СССР .Политический портрет М.С.Горбачева.

3. Назвать понятия,

относящиеся к периоду перестройки (1985- 1991 гг.)

Билет № 23.

1. Россия в годы

правления Александра III.

2. СССР в 1953-

1964 годах. Политический портрет Н.С.Хрущева.

3. Назвать и

расположить в хронологической последовательности первых царей из

династии Романовых (Петра I). С кем из них связаны такие события,

как церковный раскол, восстание под руководством Степана Разина,

принятие Соборного уложения.

Билет № 24.

1. Движение

декабристов в России.

2. СССР в 1965-1985

годах. Политический портрет Л.И.Брежнева.

3. Дать определение

понятия «холодная война».

Билет № 25.

1.Вклад российской

культуры XIX века в мировую культуру.

2. Россия в

системе современных международных отношений. Политический портрет

В.В.Путина.

3. Назвать основные

теории возникновения древнерусского государства

.

Преподаватель Подмарькова Г.Ю.

3. Экзаменационные билеты по истории

Б И Л Е Т

1

1.Возникновение и развитие

древнерусского государства (IX – начало XII вв).

Восточные славянские племена: поляне, древляне, дреговичи, ильменские словене

кривичи, вятичи.

Теории происхождения

древнерусского государства:

1.Норманнская

(на княжение призвали варягов);

2.Антинорманнская;

3.Центристская.

Князь Рюрик (862 — 882).

Князь Олег (882 – 912) новгородский князь, завоевавший

Киев.

Князь Игорь, сын Рюрика (912 – 945).

Княгиня

Ольга, жена Игоря,ввела уроки (размер дани) и

погосты (места, куда свозилась дань).

Князь

Святослав, сын Игоря и Oльги

(964 – 972).

Князь

Владимир, сын Святослава (980 – 1015) принял христианство на Русь,

узаконил лествичную систему передачи власти.

Князь Ярослав

Мудрый (1019 –

1054)

создал первый письменный свод законов «Русская

правда».

Русская Правда регулировала отношения в княжеском

хозяйстве — вотчине. Князь окружен дружиной, верхушку которой называют боярами и с которой он совещается по важнейшим

вопросам (дума, постоянный совет при князе).

Из дружинников назначаются посадники для управления городами, воеводы, данники (сборщики поземельных податей), мытники (сборщики торговых пошлин), тиуны (управляющие княжескими вотчинами).

Древнерусское общество делилось на людей и рабов (челядь, холопы). Основа людей — свободное сельское и городское население. К людям

относились и зависимые от князя земледельцы (закупы,

рядовичи, смерды).

2.Экономическое

и социально-политическое развитие

России

в начале ХХ века.

Россия в начале ХХ века была страной со средним

уровнем развития капитализма:

— капиталистическая промышленность росла высокими

темпами — I место в мире; —

возникли новые отрасли промышленности (нефтеперерабатывающая,

химическая); —

возникли новые промышленные районы (Донбасс,

Баку); —

строительство железных дорог (Транссибирская магистраль); —

создание крупных промышленных монополий («Продвагон»,

«Продуголь»).

– возникновение крупных банков (Русско-Азиатский

банк); — Россия встала на путь

экономической модернизации.

Все страны по экономическому и политическому

развитию можно было разделить на три группы (три эшелона):

I эшелон – США, Англия, Франция – характер развития

— передовой; время вступления в капитализм — раннее;

II эшелон — Россия, Германия, Япония – характер

развития – догоняющий; время вступления в капитализм – позднее;

III эшелон – Индия, Китай, Монголия – характер развития

–зависимый; время вступления в капитализм – позднейшее.

Особенности

промышленного развития России:

— сжатые сроки и высокие темпы развития российской

промышленности;

— огромная роль государства в развитии экономики;

— привлечение иностранного капитала (немецкого,

французского);

— неравномерность экономического развития:

а) пять промышленных районов: старые – Северо-Запад,

Урал, Центр России и новые – Донбасс, Баку;

б) остальная часть страны – преобладание аграрно-кустарного

производства.

Изменения в социально-сословной

структуре общества.

Сословный строй – определенные группы людей несли повинности разной

степени тяжести в пользу государства.

Сословия делились на привилегированные и

непривилегированные.

1.

Привилегированные

сословия:

а) дворяне:

личные (получали жалование) и потомственные (по

наследству); б)

почетные граждане – прослойка между

дворянством и купечеством;

в) духовенство –

белое (священники, дьяконы) и черное (монахи – не

имели права жениться, иметь семью);

г) купечество

(три гильдии – в зависимости от размера капитала).

2. Непривилегированные

сословия:

а) казачество;

б)

мещане;

в) крестьяне.

Привилегированные сословия:

1.

Не несли военную службу.

2.

Не платили налогов.

3.

Не подвергались телесным

наказаниям.

Классы:

Помещики – крестьяне (бедняки, середняки, кулаки).

Буржуазия (дворяне, купцы, мещане, почетные граждане)

– рабочие (крестьяне, мещане).

3.Дать

определение понятий: трест, синдикат,картель.

КАРТЕЛЬ – форма

объединения фирм, кампаний, банков, которые договариваются о размерах

производства, рынках сбыта, ценах, сохраняя при этом производственную

самостоятельность.

СИНДИКАТ – форма

монополистического объединения, заключенного для совместного сбыта товаров.

ТРЕСТ – форма

монополии, при которой входящие в него предприятия полностью теряют свою

производственную и финансовую самостоятельность и подчиняются единому

управлению.

Б И Л Е Т 2

1.Политическая

раздробленность на Руси (XII – XIII

вв).

Любечский

съезд (1097): «Пусть

каждый держит отчизну свою». Любечский

съезд провозгласил принцип

наследования князьями земель своих отцов. Каждый из князей правил самостоятельно на земле,

доставшейся ему от отца.

Причины:

1.Рост населения;

2.Крепло хозяйство;

3.Богатели города;

4.Усиление

землевладения.

Последствия:

Отрицательные à постоянные княжеские распри ослабили обороно-

способность государства.

Положительные à культурное

и экономическое развитие.

В середине XII века

Русь распалась на 15 княжеств, а к началу XIII века княжеств было уже около 50.

Крупнейшие

княжества:

1.

Киевское.

2.

Новгородская

республика (Великий Новгород).

3.

Чернигово-Северское (Чернигов,

Новгород-Северский).

4.

Галицко-Волынское

(Галич, Владимир–Волынский).

5.

Владимиро-Суздальское

(Владимир на Клязьме, Суздаль).

2. Внешняя политика России в конце XIX –

начале ХХ веков. Русско-японская война: причины, ход военных действий, итоги

(1904 – 1905 гг).

Внешняя

политика:

1.

Общеевропейское

направление (Франция, Великобритания, Германия).

2.

Влияние

на Балканах (Австро-Венгрия), над черноморскими проливами Босфор, Дарданеллы

(Турция).

3.

Дальний

Восток.

ПРИЧИНЫ

РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ:

противостояние России и Японии на Дальнем Востоке, обострение противоречий.

Противоречия:

1.

Экономические:

КВЖД и российская экономическая экспансия в Маньчжурии; аренда Россией

Ляодунского полуострова и Порт-Артура.

2.

Политические:

борьба за сферы влияния в Китае и Корее; война как средство отвлечения от

революционного движения в России.

Соотношение сил в

пользу Японии. Командующий на суше – генерал Куропаткин, на море – адмирал

Макаров.

Ход

военных действий:

На

море:

27.01.1904г. –

нападение японцев на русский флот (гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки

«Кореец»). Погибли в неравном бою в порту Чемульпо.

31.03.1904г. –

гибель командующего Тихоокеанским флотом С. Макарова на броненосце

«Петропавловск» — броненосец подорвался на мине.

14 – 15.05.1905г. –

поражение 2-ой Тихоокеанской эскадры у острова Цусима.

На

суше:

27.01 -20.12.1904г.

– оборона военно-морской крепости Порт-Артур.

11 -21.08.1904г. –

поражение в Ляодунской военной операции.

Октябрь 1904г. –

поражение русских войск на реке Шахэ.

06 -25.02.1905г. –

поражение русских под Мукденом (Маньчжурия).

Причины

поражения в войне:

1.

Несостоятельность

высшего государственного и военного руководства.

2.

Военно-техническое

отставание.

3.

Бездарное

командование.

4.

Удаленность

театра военных действий.

5.

Внешнеполитическая

изоляция (Россию не поддержало ни одно крупное государство).

Портсмутский

договор

– 23.08.1905 г.

1.

Корея

признавалась сферой влияния Японии.

2.

Япония

получила во владение Южный Сахалин.

3.

Япония

получила право рыбного промысла вдоль русских берегов.

4.

Россия

передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт-Артур.

3. Николай II (Николай

Александрович Романов) — 1868 – 1918 гг

Родился 6 мая в день святого Иова

Многострадального и поэтому считал, что обречен на неудачи и мучения. В Японии

во время кругосветного путешествия, которое Николай совершал будучи цесаревичем,

на него было совершено покушение. В мае

1896 года на праздничном гулянии на Ходынском

поле в Москве в честь коронации Николая II в давке, начавшейся при раздаче подарков,

пострадало более 3 тыс. человек, в том числе более одной тысячи погибло.

Долгожданный единственный сын Алексей, наследник царя, страдал неизлечимой

болезнью.

Николай любил одеваться на русский манер,

почти всегда говорил по-русски, хотя свободно владел несколькими европейскими

языками. Из русских писателей ценил Гоголя, любил цитировать А.С.Пушкина. Петру

I предпочитал его отца – Алексея Михайловича.

Николая II

считали слабым правителем, находившимся под влиянием сначала матери, а потом

жены Александры Федоровны. Принимая решения, Николой II

руководствовался одним критерием: как поступил бы в подобной ситуации его отец.

Люди, близко знавшие

императора, считали, что если бы он родился в обычной семье, то прожил бы

счастливую жизнь; его бы ценило начальство и уважали окружающие. Николай II был

идеальным семьянином, прекрасно воспитанным, сдержанным в проявлении эмоций.

Современники упрекали его в

обыкновенности: человек среднего масштаба – он тяготился

государственными делами и теми событиями, которыми было наполнено его

царствование:

1.

Война с Японией, чтобы

сбить в стране революционный накал, была проиграна.

2.

Революция 1905 г, началом

ее считается 9 января – кровавое воскресенье (убито 130 человек, сотни

раненых).

3.

1914г Первая мировая война

– Николай II принимает на себя командование армией. Однако, долго

выносить двойную ношу: императора и главнокомандующего – Николай II не мог.

4.

23 февраля 1917г началась

февральская буржуазно-демократическая революция. В итоге – двоевластие.

2 марта 1917 года Николай II

написал отречение от престола в пользу своего сына, а затем младшего брата

Михаила. Тот тоже отрекся и династия Романовых прекратила свое существование.

Семья была отправлена в Тобольск,

где провела 8 месяцев, а затем в Екатеринбург. 16 июля 1918г были расстреляны

Юровским 7 членов семьи Романовых: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич

Алексей, личный врач Боткин, повар Харитонов, девушка-горничная Демидова.

Об императоре Николае II:

«Его царствование, навязанное судьбой,

превратилось в кошмар: он пережил 2 революции, был свидетелем десятков

покушений в своем окружении, председательствовал в Думе, создавать которую не

хотел, участвовал в ее заседаниях, ему дважды пришлось вести войну. После

длительного заточения был убит, тогда как и до отречения и, после него его

главной заботой было здоровье сына, единственного наследника, неизлечимо

больного гемофилией».

Б И Л

Е Т 3

1. Культура Древней Руси (X – XIII вв).

В 988году князь Владимир Красное Солнышко принял на

Русь христианство — это повлияло на все сферы

жизни общества, в том числе и на историко-культурный процесс.

Культура Древней Руси – синтез

культуры Византии и восточных славян.

Устное народное творчество

(фольклор) – Былины об

Илье Муромце, Добрыни Никитиче, Алёше Поповиче.

Письменность – Была составлена азбука. Появились книги

церковного и светского содержания. Первые школы создавались при церквях.

Литература – «Повесть временных лет», «Слово о законе и

благодати» митрополита Иллариона, Жития святых, «Поучение Владимира Мономаха»,

«Слово о полку Игореве».

Архитектура и живопись – иконы и каменное зодчество (фрески,

мозаика).

Художественное ремесло (узорочье).

2. Революция

1905 -1907 гг: причины, этапы, значение.

Причины революции:

1. Неудачный ход и поражение России

в Русско-японской войне;

2. Ухудшение положения рабочих;

3. Нерешенность аграрного

вопроса: господство помещичьего земле- владения, малоземелье крестьян;

4. Противостояние самодержавия

и общества, вызванное отсутствием политических свобод и парламента, как формы

представительной

власти.

Характер революции –

буржуазно-демократический. По

составу участников – общенародная.

Цель революции:

1. Свержение самодержавия;

2. Установление демократической

республики;

3. Введение демократических

свобод;

4. Ликвидация помещичьего

землевладения и наделение крестьян землей;

5. Сокращение продолжительности

рабочего дня до 8 часов;

6. Признание прав рабочих на

стачки и создание профсоюзов.

Этапы

революции 1905 – 1907 гг.

I ЭТАП — январь-сентябрь 1905 г. – Усиление

революционного движения. Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. Стачка

рабочих Иваново-Возне- сенска. Восстание на броненосце «Потемкин».

Всероссийский крестьянский съезд – требование конституционных реформ. 6

августа – указ Николая II об учреждении Государственной Думы.

II ЭТАП — высший подъем революции.

— Образование политических партий: кадеты,

октябристы, черносотенцы. — Революционные события:

всероссийская политическая стачка; восстание на флоте – Севастополь, Кронштадт;

декабрьское вооруженное восстание в

Москве. —

Действия верховной власти: 17 ноября 1905г. – манифест царя; 11

дека- бря 1905 г. – закон о выборах в I Государственную Думу; подавление войсками

вооруженного восстания.

III ЭТАП — январь 1906 – июнь 1907 гг. – спад революции.

— Революционные выступления: массовые крестьянские

выступления, восстание солдат и моряков Балтийского флота; покушение на П.

Столыпина. — Действия верховной власти: преобразование

Государственного совета в верховную палату парламента; издание «Основных

законов Российской им- перии»; издание «Временных правил», разрешающих создание

профсоюзов. – Парламентская борьба: выборы в I Госдуму;

начало её работы; требование императору ввести конституционное правление; 10

июля 1906 г. – роспуск I Госдумы; 20.02 -02.06.1907 г. –

деятельность II Госдумы и её роспуск; 03.06.1907 г. –

введение нового избирательного закона.

Итоги

революции:

1. Создание Госдумы.

2. Реформа Госсовета —

преобразование его в верхнюю палату парламента.

3. Утверждение «Основных законов

Российской империи».

4. Провозглашение свободы слова.

5. Разрешение создавать

профсоюзы.

6. Частичная политическая

амнистия.

7. Столыпинские реформы.

8. Отмена выкупных платежей для

крестьян.

9. Начало движения России к

конституционной монархии и правовому государству.

3.Дать

характеристику одному из деятелей Гражданской

войны (по выбору).

Михаил

Васильевич Фрунзе (1885 – 1925) родился в семье военного

фельдшера. В 1904г поступил в Петербургский политехнический институт. За

участие в революционном движении исключен из института и выслан из столицы.

В 1905г

вступил в РСДРП и стал профессиональным революционером. В мае 1905г он являлся

одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки (псевдоним «Товарищ

Арсений») и первого в России Совета рабочих депутатов. В мае 1909г за попытку

убить урядника был приговорен к смертной казни, замененной каторжными

работами. В 1915г бежал с каторги.

После февраля 1917г – начальник

народной милиции города Минска, член комитета Западного фронта. В1918г –

председатель губернского исполкома. В декабре 1918г назначен командующим 4-ой

армией Восточного фронта. С марта 1919г – командующий Южной группы войск

Восточного фронта, а с июля 1919г – Фрунзе – командующий всем Восточным фронтом

(разгром войск Колчака, взятие Бухары). В 1919-1920 гг. — командующий

Туркестанским фронтом, в 1920 г. — Южным фронтом при разгроме войск Врангеля в

Крыму. По распоряжению из Москвы

руководил разгромом Повстанческой армии Н. И. Махно.

С 1921г постоянный член

Центрального комитета партии. С марта 1924 заместитель председателя

Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, с апреля 1924

одновременно начальник штаба Красной Армии и начальник Военной академии. С

января 1925 председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским

делам.

Под

руководством Фрунзе проводилась военная реформа 1924—1925 — сокращение

численности армии, введение принципа единоначалия, реорганизация военного

аппарата и политического управления Красной Армии. Автор ряда

военно-теоретических работ.

Умер в 1925г во время операции язвы желудка.

Б И Л Е Т 4

1.Борьба Руси против внешних вторжений в XIII

веке.

МОНГОЛО — ТАТАРЫ

1223г – битва при Калке.

1236г – поход Батыя на Русь.

В 1237 году первому удару подверглась Рязань. На

помощь не пришло ни одно княжество, и через два дня Рязань пала. Затем

подверглись разгрому города северо-восточной Руси (Коломна, Тверь, Владимир).

Две недели оборонялся Торжок, что спасло от разорения Новгородские земли.

Героическая оборона Козельска. А в 1240

году пали города южной Руси (Чернигов, Переяславль, Киев).

С 1240 года на Руси установилось

татаро-монгольское иго, длившееся 250 лет.

Княжествами управляли русские князья, получавшие ярлык на правление. Кроме

духовенства все население обложили данью. Татаро-монгольское иго отбросило и в

экономическом, и в политическом развитии Русь далеко назад.

НЕМЦЫ, ШВЕДЫ, ДАТЧАНЕ

Первая битва произошла в 1240

году. Победу одержали русские, а князь Александр получил за нее звание Невский.

Весной 1242 года на Чудском озере

состоялась решающая битва. Русская дружина праздновала победу.

Значение побед: Было остановлено немецкое агрессивное продвижение на

восток. Северная Русь сохранила независимость.

2. Реформы П.А. Столыпина.

Петр Аркадьевич

Столыпин – государственный деятель – в 1906 году провозгласил курс

социально-политических реформ, начал проведение столыпинской аграрной

реформы: —

введение общего начального

образования;

— о веротерпимости; —

инициатива создания военно-полевых судов для борьбы с революционным

движением;

— в 1907 году добился роспуска 2-ой Госдумы.

Аграрная

реформа (1906 -1911 гг) надельного крестьянского землевладения.

Цель реформы: Создание класса земельных

собственников как социальной опоры самодержавия и противника революционных

движений.

Суть

реформы:

1. Разрешение выхода крестьян из

общины с правом закрепления в частную собственность, принадлежавших им

земельных наделов в форме хутора или отруба.

2. Передача Крестьянскому банку

казённых земель для продажи их нуждающемуся крестьянству.

3. Организация переселенческого

движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных и малоземельных

крестьян землей.

3.Дать определение понятиям: ярлык,

дань, баскаки.

ЯРЛЫК – ханская грамота на княжение (в переводе с тюркского

языка «повеление», «приказ») – льготные грамоты золотоордынских ханов светским

и духовным феодалам подвластных земель.

ДАНЬ – натуральный или денежный побор с покоренных

народов в пользу Золотой Орды.

БАСКАК – представитель монгольского хана в завоеванных

землях, осуществлявший контроль за местными властями. В русских княжествах XIII

–начала XIV века выполнял роль сборщика дани. Позднее баскачество

было отменено из-за многочисленных восстаний против них. Баскаков отозвали, что

лишило Орду возможности непосредственно вмешиваться во внутриполитическую жизнь

русских городов.

Б И Л Е Т 5

1.Возвышение Москвы.

Образование русского централизованного государства (XIV – XV вв).

ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ И СОБИРАНИЕ ЕЮ РУССКИХ

ЗЕМЕЛЬ.

Причины:

— личностные качества первых московских князей (Данил

Александрович, Юрий Данилович, Иван Данилович Калита), их политическая ловкость

и хозяйственность;

— выгодное географическое положение, дававшее приток

населения, торговые и политические преимущества;

— поддержка со стороны церкви и перенос центра русского православия из

Владимира в Москву.

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ.

1380г – Куликовская

битва.

РУСЬ – Князь Дмитрий Иванович, благословление Сергия Радонежского.

ОРДА – Мамай, Ягайло — литовский князь, рязанский князь Олег.

Значение битвы:

— крах ордынско — литовских планов ослабления Руси;

— импульс к дальнейшему объединению русских земель под властью Москвы

— создание предпосылок для освобождения Руси от ордынской зависимости.

1480г –стояние на Угре (отказ платить дань Орде).

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА.

Иван III à введены титул

Великий князь Московский и всея Руси и герб Московского княжества.

1497г –

«Судебник»-первый законодательный акт, свод законов единого государства.

2. Культура России в начале ХХ века

(1900-1914), вклад в мировую культуру.

|

Отрасль знаний |

Фамилия |

Открытие, |

|

Авиация |

Циолковский |

Математически |

|

Жуковский |

Разработал основы |

|

|

Сикорский |

Разработал |

|

|

Воен.техника |

В. Федоров |

Разработал |

|

Котельников |

Разработал проект |

|

|

М. Налетов |

Создатель первой |

|

|

Медицина |

И. Павлов |

Теория условных |

|

И.Мечников |

Разработал теорию |

|

|

Биология |

Тимирязев |

Теория фотосинтеза. |

|

Живопись |

И. Репин |

«Бурлаки на Волге». |

|

А. Саврасов |

«Грачи прилетели». |

|

|

А. Серов |

«Девочка с |

|

|

Философия |

Н. Бердяев |

Издательство |

|

С. Булгаков |

Обосновал целостное |

|

|

Физика |

П. Лебедев |

Электромагнитная |

|

Химия |

С. Лебедев |

Получил |

|

Литература |

М. Горький |

«На дне». |

|

А. Куприн |

«Поединок», |

|

|

И. Бунин |

«Деревня», |

|

|

А. Блок |

«Стихи о прекрасной |

|

|

Маяковский |

«Облако в штанах». |

|

|

Архитектура |

В. Шехтель |

Здание Московского |

|

Музыка |

Рахманинов |

2-ой концерт для |

|

Римский – Корсаков |

Оперы «Сказка о |

Театр: К. Станиславский и В. Немирович-Данченко –

создание МХАТ; Ф. Шаляпин, Л. Собинов –

певцы; А.

Павлова, Т. Красавина – балерины.

Кинематограф: Вера Холодная, Алиса Коонен, Иван Мозжухин.

3.Назвать имя первого московского князя и имя

основателя

Москвы.

Даниил Александрович (1276 – 1303)

– младший сын Александра Невского — первый московский князь.

1147 год

– дата о первом упоминании о Москве. Основателем Москвы считается Юрий Владимирович Долгорукий (1090 годы – 1157) –

суздальский князь, киевский великий князь (1149г, 1150г, 1155г, 1157г) – сын

Владимира Мономаха.

В 1156 году он укрепил Москву новыми деревянными стенами и рвом.

В 1157 году отравлен киевскими боярами.

Б И Л Е Т 6

1.Правление

Ивана Грозного

В 1547

году на царство венчают Ивана IV. Его характер сформировался под влиянием

борьбы за власть бояр; он был жестоким, недоверчивым, трусливым.

«Избранная Рада» —неформальное правительство при Иване Грозном в 1549—1560 (А.Алдашев, А.Курбской, митрополит Макарий, священник Сильвестр,

И.Висковатый).

В 1549 году он собрал Земский собор,

который начал разрабатывать реформы:

1.Созданы приказы: Челобитный, Посольский, Поместный, Разрядный,

Земской, Разбойный.

2.Введен в действие новый свод законов – Судебник Ивана IV.

3.Церковная реформа: Стоглавый собор – Стоглав.

4.Военная реформа: создание стрелецкого войска, введение Уложения о

службе.

5.Реформа местного управления: отмена

кормлений, выборы губных и земских старост, передача управленческих и судебных

функций от кормленщиков к выборным должностным лицам.

ЗЕМЩИНА à ОПРИЧНИНА à ТЕРРОР

В 1564 году Иван IV

создал опричнину: земли, включающие 20 городов, земли вокруг Москвы,

многие московские улицы стали теперь собственностью царя. Иван IV

создал опричное войско. В стране начинаются грабежи, произвол, показательные

казни, народ бежит из центра страны на окраины. В 1571 году Москву захватил и

сжёг крымский хан. Иван Грозный довел страну до катастрофы, разорения,

голода. В 1584 году Иван IV умер.

2.

Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта,

последствия.