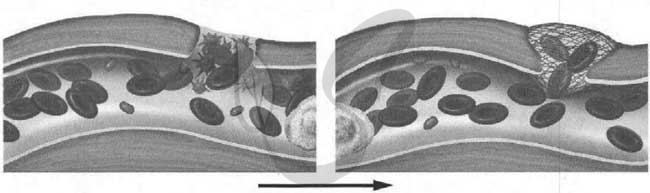

3342. Свёртывание крови — это защитный механизм, который препятствует кровопотере и проникновению в организм болезнетворных микроорганизмов. Рассмотрите два рисунка с изображением повреждённого кровеносного сосуда. Что образуется на месте повреждения? Объясните, как происходит свёртывание крови и какие структуры в этом участвуют.

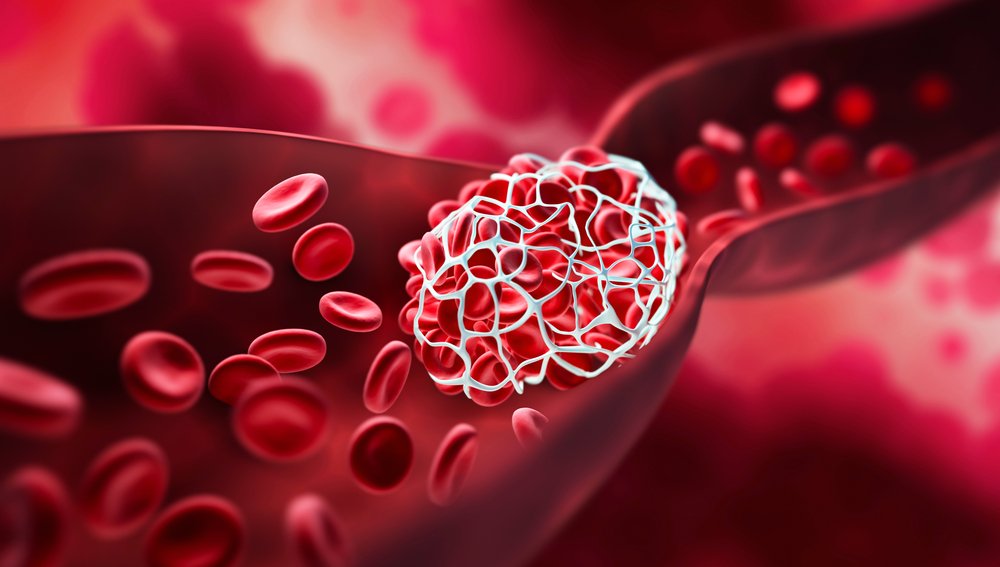

1) Образование тромба

2) В месте разрыва кровеносного сосуда происходит разрушение тромбоцитов, в результате чего из них выделяется тромбопластин; тромбопластин в свою очередь взаимодействует с протромбином, в результате чего из протромбина образуется тромбин

3) Тромбин переводит растворимый белок плазмы крови фибриноген в фибрин, который образует нити, объединяющиеся в сетку, удерживающая эритроциты — формируется кровяной сгусток (кровотечение останавливается)

4) Постепенно нити фибрина сокращаются, отжимая жидкую часть сгустка — формируется тромб

5) Для процесса свертывания на всех этапах необходимо наличие факторов свертывания и ионов кальция, которые соединяют нити фибрина в сетку

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 3342.

Почему происходит свертывание крови в поврежденных сосудах?

Спрятать пояснение

Пояснение.

1) В них тромбоциты разрушаются.

2) В результате множества реакций растворимый белок плазмы фибриноген превращается в нерастворимый нитевидный белок фибрин.

3) Образуется тромб, который закупоривает место повреждения.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания ответа на задание С3 | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок | 3 |

| Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки | 2 |

| Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические ошибки | 1 |

| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. | 0 |

| Максимальное количество баллов | 3 |

Раздел: Человек

Свёртывание крови

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Свёртывание крови является важной защитной реакцией организма, препятствующей кровопотере и способствующей сохранению постоянства объёма циркулирующей крови.

Процесс свёртывания крови складывается из ряда последовательных процессов:

1. При повреждении кровеносных сосудов происходит выделение веществ из разрушенных тромбоцитов и повреждённых клеток.

2. Происходит рефлекторное сужение сосуда, возникающее под влиянием веществ, освобождающимися из тромбоцитов. Сужение кровеносного сосуда приводит лишь к временной остановке или уменьшению кровотечения.

3. Из разрушенных тромбоцитов и повреждённых клеток высвобождаются ферменты, вещество тромбопластин, катализирующие превращение растворённого в плазме протромбина в тромбин. Эти реакции происходят в присутствии солей Ca и витамина К.

4. Тромбин взаимодействует с фибриногеном (растворимый белок, находящийся в плазме) с образованием фибрина – нерастворимого белка.

Высыхая, такой сгусток, уплотняется и стягивает края раны, этим способствуя заживлению. При уплотнении сгустка из него выделяется желтоватая жидкость – сыворотка. Кровяная сыворотка – это плазма крови, не содержащая белок фибриноген.

В процессе свёртывания крови, в образовании тромбопластина принимают участие белки плазмы крови. Если тромбопластин отсутствует совсем или содержится в ничтожно малом количестве, то у человека возникает болезнь – гемофилия. При таком заболевании даже маленькая ранка становится смертельно опасной.

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Свёртывание крови» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Тромбоз: симптомы, диагностика, лечение

Причины

Классификация

Симптомы

Осложнения

Диагностика

Лечение

Профилактика

Тромбоз – нарушение кровотока в сосуде вследствие частичного либо полного закрытия его просвета сгустком крови. Симптомы заболевания различны в зависимости от органа или ткани, который испытывает недостаток кровоснабжения. При осложненном течении, поражении артерий или вен легких, сердца, головного мозга патология может приводить к смертельному исходу, поэтому так важны грамотные диагностика и лечение данного состояния.

Причины

Тромбообразование – защитный механизм, призванный восстановить целостность поврежденного сосуда. В месте травмы стенки артерии или вены происходит замедление кровотока, оседание тромбоцитов и образование сгустка. При высокой вязкости или ограничении скорости движения крови, наличии неровности на сосудистой стенке, например, из-за атеросклеротической бляшки, происходит патологическое образование тромба, который и является причиной тромбоза.

Предрасполагающими к тромбообразованию являются следующие факторы:

- возраст старше 40 лет;

- избыточный вес;

- длительное ограничение подвижности, постельный режим;

- гиподинамия;

- продолжительное путешествие в сидячем положении на авиа или железнодорожном транспорте;

- курение;

- употребление наркотических веществ;

- прием гормональных препаратов;

- применение лекарственных средств, например, Диазепама, Амиодарона, Ванкомицина;

- период вынашивания плода, роды и первые месяцы после рождения ребенка.

Спровоцировать тромбоз артерий и вен могут медицинские процедуры, такие как катетеризация вены, хирургическое вмешательство, лечение с помощью лучевой или химиотерапии, протезирование суставов, лапароскопия.

Тромбообразованию способствуют различные заболевания:

- гипертония;

- атеросклероз;

- поражение сосудов воспалительного характера;

- врожденные болезни крови;

- варикозная болезнь нижних конечностей;

- хроническая сердечная недостаточность, ИБС, фибрилляция предсердий, эндокардит;

- злокачественные онкологические процессы;

- инсульт или инфаркт;

- патологии почек;

- геморрой;

- сахарный диабет;

- панкреатит, цирроз, дивертикулит;

- системная красная волчанка;

- хронические болезни легких;

- воспалительный процесс в кишечнике;

- обезвоживание;

- инфекционные болезни;

- посттравматический разрыв внутренних органов, перелом костей.

Классификация

В соответствии с типом пораженного сосуда выделяют:

Тромбоз артерий:

- коронарных артерий сердца;

- легочной артерии;

- артериальной сети ног;

- мозговых артерий;

- печеночной артерии;

- мезентериальных сосудов кишечника.

Тромбоз вен:

- вен нижних конечностей;

- центральной вены сетчатки и ее ветвей;

- церебрального венозного синуса, кавернозного синуса, яремных вен;

- подмышечных и подключичных вен;

- воротной, печеночной, нижней полой вены;

- почечных вен;

- геморроидального узла;

- вен яичников.

Тромбозы вен нижних конечностей подразделяются на тромбофлебит, характеризующийся поражением поверхностно расположенных сосудов, и флеботромбоз, которому свойственна закупорка глубоких вен.

Симптомы

Общими признаками тромбоза независимо от его локализации служат боль, ограничение подвижности и снижение функции органа либо части тела, в тканях которой произошло нарушение кровообращения. В тяжелых случаях ухудшается общее состояние больного, появляется слабость, может повышаться температура тела, наблюдается спутанность сознания.

При развитии тромбоэмболии легочной артерии у больного внезапно появляется одышка и боль в груди, кожа лица становится синюшной с серым оттенком, вены шеи набухают, при кашле может отходить мокрота розового цвета.

Поражение коронарных артерий сердца приводит к стенокардии и инфаркту. Заболевание проявляется:

- приступом острой боли за грудиной, отдающей в лопатку, левую руку, шею;

- одышкой и чувством сердцебиения;

- перебоями в работе сердца на фоне стресса или после физической нагрузки.

Острое нарушение мозгового кровообращения при окклюзии коронарных артерий сопровождается головокружением, нарушением памяти, координации, зрения, речи, ограничением подвижности и снижением чувствительности в конечностях, как правило, одной стороны тела.

При артериальном тромбозе нижних конечностей кожа на ногах бледнеет, пальцы приобретают синий оттенок, стопы мерзнут и немеют, ощущается жжение, возникают болезненные ощущения при ходьбе, прекращающиеся после остановки и отдыха – перемежающаяся хромота.

Основные проявления тромбоза вен нижних конечностей – отечность ног, ощущение тяжести, быстрая утомляемость при ходьбе. Возможно появление покраснения, припухлости, увеличение температуры кожи над тромбом, болезненность при надавливании по ходу пораженного сосуда. При выраженном процессе появляется пекучая боль и кровеносная сетка по всей конечности, синеватый оттенок кожных покровов. Тромбоз глубоких вен может иметь стертую клиническую картину и проявиться уже осложнениями, например, тромбоэмболией легочной артерии.

Обтурация печеночной или нижней полой вены сопровождается синдромом Бадда-Киари. Для этой формы заболевания характерна боль в животе и увеличение его объема вследствие асцита и гепатомегалии. Острый тромбоз глубоких вен плеча проявляется синдромом Педжета-Шреттера, включающего внезапную боль, прилив жара, покраснение, цианоз и отек в области плеча. Обтурация вен головного мозга имеет те же признаки, что и инсульт, вызванный поражением артериальных сосудов.

Мезентериальный тромбоз чаще связан с поражением артериальных сосудов, чем венозных. Ишемия кишечника сопровождается внезапной острой болью в животе, которая может сопровождаться позывами в туалет, тошнотой, рвотой, лихорадкой, примесью крови в кале. Тромбоз геморроидальных узлов проявляется их выпадением, появлением округлых образований в перианальной зоне, распирающей, давящей болью, усиливающейся во время натуживания и дефекации, кровотечением из прямой кишки.

Симптомы тромбоза возникают остро или нарастают постепенно. Их выраженность зависит от степени закрытия просвета сосуда и наличия коллатералей – обходных путей, по которым кровь продолжает поступать в ткани пораженного органа.

Осложнения

В норме большинство тромбов подвергаются фибринолизу, рассасываются, при этом проходимость сосуда постепенно восстанавливается. Подвижные сгустки могут оторваться от стенки вены или артерии, привести к эмболизации более мелких сосудов и, как следствие, ишемии, некрозу кровоснабжаемых ими тканей.

При тромбозе могут возникнуть различные осложнения:

- сепсис;

- легочная эмболия;

- инфаркт миокарда;

- инсульт головного мозга;

- отек диска зрительного нерва.

Диагностика

Важную роль в своевременном выявлении тромбозов играют лабораторные анализы. Для оценки состояния свертывающей системы крови могут выполняться: тромбоэластография, тест генерации тромбина, определение активированного частичного тромбопластинового времени, протромбиновый тест, тест тромбодинамики. Также исследуются такие показатели, как количество тромбоцитов, D-димер, уровень фибриногена. Определение концентрации гомоцистеина, С-реактивного белка, глюкозы, холестерина и липопротеидов поможет установить биохимический риск тромбоза, а общий анализ крови – обнаружить воспалительный процесс.

Инструментальная диагностика тромбоза включает следующие исследования:

- дуплексное ультразвуковое исследование сосудов;

- компьютерная томография;

- ангиография;

- магнитно-резонансная томография с использованием красителей.

Также возможна постановка компрессионных проб и проведение физических тестов (тест 6-минутной ходьбы, тредмил тест).

Лечение

В зависимости от локализации патологического процесса и состояния пациента лечение проходит амбулаторно либо стационарно. Заниматься им может кардиолог, флеболог, сосудистый хирург. При тромбозе геморроидального узла требуется ведение больного проктологом, глазных сосудов – офтальмологом.

Госпитализация требуется при симптомах осложнений тромбоза, поражении мезентериальных сосудов, а также тяжелых гемодинамических расстройствах, когда требуются реанимационные мероприятия. В остальных случаях больному назначаются постельный режим, низкохолестериновая диета, ношение компрессионного белья. Также могут быть рекомендованы другие немедикаментозные способы лечения – локальное охлаждение тканей, лечебная физкультура.

Медикаментозная терапия заболевания включает прием препаратов, рассасывающих сгустки крови и улучшающих гемодинамические и биохимические ее показатели:

- тромболитиков;

- спазмолитикив,

- актикоагулянтов и антиагрегантов;

- статинов;

- фибратов;

- никотиновой кислоты.

В дальнейшем, в качестве вторичной профилактики тромбоза, может быть назначен гепарин в небольшой дозировке и нестероидные противовоспалительные средства.

Оперативное лечение тромбоза проводится при тяжелом состоянии больного и неэффективности консервативной терапии.

К нему относятся:

Открытые хирургические вмешательства:

- Шунтирование. Области выше и ниже тромба соединяются специальной трубочкой, по которой кровь может продвигаться в обход закупоренного участка сосуда.

- Эндартерэктомия. Хирургическое удаление атеросклеротической бляшки через продольный разрез сосуда над местом тромбообразования.

Эндоваскулярные вмешательства:

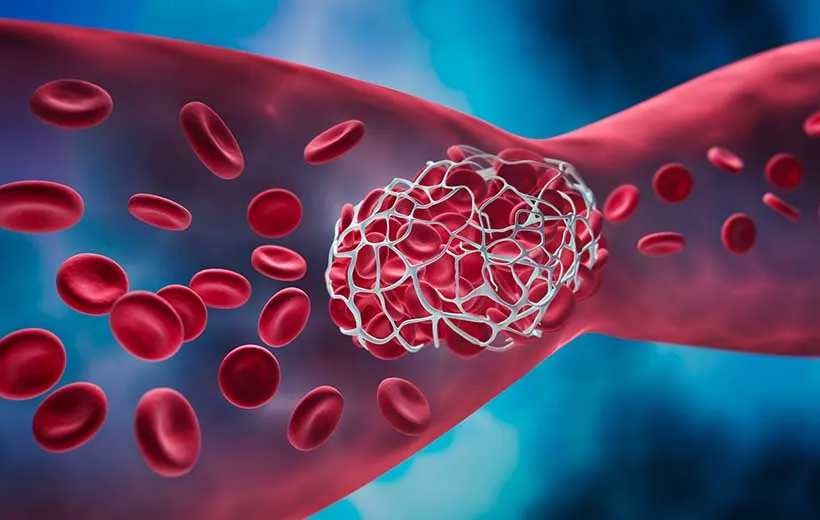

- Стентирование. Внутрь суженного участка сосуда устанавливается полое устройство с жестким каркасом, через которое кровь может свободно продвигаться дальше.

- Баллонная ангиопластика. Проходимость суженного участка восстанавливается с помощью округлого баллона, придавливающего тромб к стенке сосуда.

- Эндоваскулярная эмболэктомия. Проводится захват свободного сгустка крови и его удаление специальным инструментом.

- Установка устройства для защиты от эмболии. Оно «отлавливает» оторвавшиеся тромбы, не позволяя им закупорить более мелкие сосуды.

Профилактика

Тромбообразование – естественный биологический процесс. Образование крупных тромбов и их отрыв с последующей эмболизацией сосудов происходят при определенных условиях, которых часто можно избежать.

Снизить риск тромбоза помогают такие мероприятия, как:

- умеренные физические нагрузки (ходьба, гимнастика, плавание);

- правильное питание, ограничение в рационе трансжиров, быстрых углеводов, плохого холестерина;

- адекватный питьевой режим;

- контроль веса;

- отказ от алкоголя, курения, приема психоактивных веществ;

- ношение компрессионного трикотажа во время и после беременности, при варикозном расширении вен, при оперативном вмешательстве;

- ношение комфортной, свободной одежды, особенно в условиях вынужденного пребывания в неудобной или сидячей позе;

- контроль АД, сахара крови;

- прием препаратов для улучшения гемодинамических свойств крови в пожилом возрасте.

заведующий стационарным отделением на м.Красные ворота, КМН, флеболог, проктолог

опыт работы 21 год

отзывы оставить отзыв

Клиника

м. Красные Ворота

м. Сухаревская

Записаться на прием

Отзывы

Полностью согласна с вышеизложенными отзывами! И чудо хирург и приятный человек! Здоровья Вам доктор и благополучия!

Александр Евгеньевич

18.05.2016

К Магомедову Максуду Гаджиевичу обращался 1 раз (+повторная явка) 2 года назад. Максуд Гаджиевич все доступно объяснил и эффективно меня вылечил.

Больше проблем по части проктологии не возникает. Спасибо доктору!

Хочу искренне поблагодарить замечательного хирурга-флеболога Максуда Гаджиевича за проведенную операцию на обеих ногах (радиочастотная облитерация, минифлебэктомия). Вся команда (2й хирург — Николайчук А.И., анестезиолог — Нистратов С.Л.) прекрасно сработала, 3 часа операции пролетели быстро, легко. Уже спустя 3 часа после операции поехала домой). Очень приятная, легкая и дружественная обстановка в операционном блоке позволила мне максимально комфортно провести все время, начиная с консультации и до выписки из палаты! Большое спасибо врачам и мед. персоналу!

Спасибо что Вы есть, Максуд Гаджиевич! Если бы все доктора были такими как ВЫ! Профессиональный и очень внимательный доктор. Рекомендую!!!

Огромная благодарность Максуду Гаджиевичу за помощь. Удалил полип быстро и безболезненно. Ранее полученная консультация была исчерпывающей, дополнительных вопросов не возникло.

Хочу выразить огромную благодарность Магомедову Максуду Гаджиевичу. Это врач с большой буквы — внимательный, тактичный. Обращалась в доктору в третий раз (по различным вопросам) и всегда полностью довольна диагностикой, подобранным лечением и в целом атмосферой приема. Всегда внимательно выслушивает жалобы, уточняет симптоматику и комплексно подходит к вопросу лечения. Спасибо за то, что есть такие замечательные доктора как Максуд Гаджиевич. Всем рекомендую его как очень грамотного специалиста.

Антон

05.01.2020 08:49:40

Хочется поздравить коллектив Поликлиники.ру с наступившим 2020 годом! Лично для меня прошедший 2019 год был годом начала болезней, и я безмерно рад, что на их пути встретились врачи Магомедов М.Г. и Ахмедова Э.Ф. Эти доктора, как, надеюсь, и остальные в Вашем коллективе, обладают главным качеством настрящего врача — пациенту легче становится от одной беседы с доктором, еще до начала лечения. Желаю коллективу сохранить это бесценное качество, которое, увы, многими утеряно!

Батугина Анна Анатольевна

24.02.2022 21:40:52

Большое спасибо лучшему хирургу Магомедову Максуду Гаджиевичу и прекрасной бригаде, проводившей мне операцию по удалению вен: хирургу Николайчук А.И., анестезиологу и медицинской сестре. Все было выполнено профессионально, аккуратно, без осложнений. Вы лучшие, спасибо, дай Бог всем здоровья!

Веремейчук Ирина Игоревна

22.03.2018

Добрый день!

Посетила доктора Магомедова М.Г. с болями в пупке 14.03.2018. Умело и очень внимательно осмотрел, высказал свои предположения. Сходили на УЗИ, диагноз подтвердился. Все доступно объяснил, учёл все мои опасения и возможности. Назначили лечение.

Очень боялась лечения, но ему можно полностью довериться! Вчера снова была на повторном приеме: ни капли не разочаровалась!

Когда закончу лечение, пойду к нему ещё и как флебологу!

Максуд Гаджиевич, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваш будничный героизм и доброе сердце!

Огромная благодарность замечательному хирургу Магомедову Максуду Гаджиевичу за его профессионализм и просто золотые руки! Сегодня делала у него пункцию щитовидной железы, боялась жутко, тряслась как студень, а страшная процедура благодаря чудесным рукам Максуда Гаджиевича оказалась просто ерундой и было вообще не больно! Спасибо этому замечательному врачу и очень приятному человеку! Удачи и здоровья!

Услуги

- Название

- Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный2300

- Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный1900

- Прием, консультация врача-флеболога первичный2300

- Прием, консультация врача-флеболога повторный1900

Статьи о здоровье

Другие специалисты

Жил человек, жил себе, а потом вдруг упал и умер, сойдя с трапа самолета где-нибудь на тропическим острове, куда прилетел провести отпуск. Или даже никуда не улетая, и ни на что особенно не жалуясь перед тем. А близкие потом узнают причину этой внезапной гибели: тромб оторвался.

Что нужно знать о тромбах, о том, что делать при подозрении на развитие тромбоза, как его избежать? MedAboutMe дает ответы на самые важные вопросы об этом заболевании.

Тромбы: что это и откуда они берутся?

Образование тромбов — процесс совершенно естественный и во многих случаях необходимый. Иначе любой порез, любая травма приводила бы к потере всей крови или ее большей части. Если происходит повреждение кровеносного сосуда, на этом месте образуется сгусток, задача которого — закрыть дефект и не дать вытечь жизненно важной жидкости. После восстановления целостности сосудистой стенки сгусток растворяется, так как больше не нужен.

В этом процессе принимают участие три системы, поддерживающие гомеостаз крови: свертывающая, обратная ей — противосвертывающая, и фибринолитическая. Благодаря им тромбы образуются там, где необходимо, и впоследствии растворяются, не причиняя никакого вреда.

Что такое тромбоз?

Тромбоз — состояние, при котором образование кровяных сгустков носит патологический характер, и развивается он вследствие сочетания трех факторов. Это так называемая «триада Вирхова»:

- нарушение кровотока;

- изменение вязкости крови;

- повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов.

Любой из этих факторов повышает риск, но если присутствуют все три, то развитие тромбоза практически неизбежно.

Ни один орган, никакие артерии или вены не защищены от тромбоза: сгустки могут образоваться где угодно. «Сидящий» на стенке артерии или вены (что бывает чаще), тромб сужает или перекрывает ее просвет, нарушая кровоснабжение. Это опасное состояние, но еще опаснее, если сгусток отрывается и отправляется «в свободное плавание» с током крови. «Плавающий» тромб называется эмболом и может стать причиной тромбоэмболии — закупорки сосуда.

Причины развития тромбоза

Факторов, увеличивающих риск образования тромбов, довольно много. Основными из них являются следующие.

- Генетическая предрасположенность.

- Атеросклероз, при котором на стенках сосудов образуются бляшки из холестерина.

- Варикоз: это заболевание увеличивает риск развития тромбоза в 5 раз. Причем, речь идет о наиболее опасном тромбозе глубоких вен нижних конечностей.

- Васкулит — воспаление стенки сосудов различной природы.

- Опухоли, как злокачественные, так и доброкачественные.

- Хирургические операции, при которых в кровоток попадает тромбопластин — вещество, вызывающее увеличение свертываемости крови. Эта реакция организма на повреждение тканей, призванная защитить организм от гибели, сформировалась в процессе эволюции и была призвана останавливать кровопотерю. Но из-за нее у прооперированных больных повышается риск образования тромбов. Именно поэтому хирурги в последнее время заставляют пациентов вставать после операции как можно быстрее и ходить, даже если больно и трудно. Это не жестокость и не стремление поскорее освободить койку для следующего больного, а настоятельная необходимость, смысл которой в том, чтобы кровь не застаивалась от неподвижности пациента.

Факт!

После операций на органах брюшной полости частота тромбоза достигает 30-40%, после выполнения протезирования коленных и бедренных суставов с тромбозом сталкивается до 70% пациентов, при переломе бедра — около 60%.

- Ожирение и малоподвижный образ жизни, а также сахарный диабет и артериальная гипертензия.

- Беременность. Свертываемость крови у беременной женщины повышается задолго до родов, при которых происходит кровопотеря, а по мере увеличения плода ситуация обостряется еще и тем, что растущая матка сдавливает крупные вены, подвздошную и полую.

- Прием некоторых препаратов, в частности — гормональных контрацептивов. У женщин, предохраняющихся от нежелательной беременности с помощью приема оральных контрацептивов, частота развития тромбоза вен в 3 раза выше, чем у тех, кто не принимает противозачаточных таблеток. Особенно высок риск в том случае, если женщина курит.

- Курение вызывает повышение риска тромбообразования: что никотин способствует высвобождению тромбоксана, являющегося фактором свертывания крови.

- Частые авиаперелеты на большие расстояния.

Комментарий эксперта

Джоэль Моук, гематолог

Мало кто знает, что частые авиаперелеты являются одной из причин образования тромбов. По статистике, тромбы образуются у одного из пассажиров самолета при каждом рейсе. Чем длительнее перелет — тем выше риск тромбообразования. Играет также роль степень комфортности пассажирского места, возможность вытянуть ноги, вставать с места чтобы пройтись. Не зря этот тип тромбоза называют иногда «синдромом эконом-класса».

К повышению риска образования тромба в полете приводит не только вынужденная неподвижность в течение долгого времени, но и повышенная сухость воздуха в салоне авиалайнера, приводящая к обезвоживанию, и, следовательно, к сгущению крови. Поэтому необходимо чаще пить во время полета, и стараться вставать с места раз в 30-40 минут, чтобы немного размяться.

Как быстро образуются тромбы?

Для формирования тромба достаточно нескольких минут. Тромбы могут быть флотирующими, то есть не прикрепившимися к стенке сосуда, или прикрепленными. Наиболее опасны «свежие» сгустки, так как они легче отрываются и становятся эмболами. Небольшой, плотно прикрепленный к стенке сосуда тромб представляет собой меньшую опасность, чем крупный, даже если последний расположен ниже, то есть дальше от сердца и легких. Маленькие, плотные тромбы можно устранить медикаментозным лечением, а для устранения большого, флотирующего, необходима операция.

Всегда ли оторвавшийся тромб приводит к летальному исходу?

Нет, не всегда. Но это не означает, что маленький оторвавшийся тромб не опасен. Закупоривание даже небольшой артерии может вызвать нарушение кровоснабжения и некроз участка внутреннего органа — например, одного из сегментов легкого.

Существуют ли универсальные способы разжижения крови?

Нет, не существует. И никому не рекомендуется заниматься самодеятельностью в этом направлении. Если есть подозрение на склонность к тромбообразованию, необходимо обратиться к врачу соответствующей специальности, пройти обследование, сдать анализы, по результатам которых врач подберет наиболее правильное лечение. Которое может включать в себя прием лекарств, или, в наиболее серьезных случаях, хирургическое вмешательство.

Каковы симптомы тромбоза, или того, что тромб оторвался?

Острый тромбоз в венах конечностей проявляет себя в появлении боли, отека — иногда очень сильного. Кожа может становиться синюшной или, наоборот, бледнеть. Может повышаться температура отдельных участков конечности, или пропадать чувствительность. Если речь идет о руке, то в ней становится невозможно измерить давление, например.

Тромбоз в крупных сосудах брюшной полости дает о себе знать сильной болью, рвотой, диареей.

Тромб в легких выражается резкой болью, тахикардией, сильной одышкой. Больной может обливаться внезапным потом, жаловаться на лихорадку. Возможно появление кашля с кровью.

При попадании тромба в сердце возникает боль в груди, ощущение давящей тяжести, захватывающей верхнюю часть тела. Может появляться тошнота, одышка, обильный холодный пот, головокружение, потеря сознания.

Тромб в сосудах головного мозга вызывает инсульт, для которого характерны резкая головная боль, ощущение жжения в голове, головокружение, часто — потеря сознания, нарушение зрения, проблемы с речью, внезапная слабость мышц лица и конечностей, с одной стороны или с обеих.

При любых подобных симптомах необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.

Но иногда образование кровяного сгустка не вызывает никаких выраженных симптомов, так происходит в 30% случаев. Можно легко не придать значения тому, что нога стала чаще отекать, что изменился цвет конечности, чаще ощущается тяжесть. Но опасность представляет любой тромб, поэтому при появлении подобных симптомов лучше проявить предусмотрительность и пройти обследование.

О повышенном риске тромбоза могут свидетельствовать следующие отклонения в анализах крови:

- Д-димер, превышающий 250 нг/мл;

- протромбиновое время менее 11 секунд;

- тромбоциты выше 400 тыс клеток в 1 мкл;

- фибриноген более 4 г/л (при беременности выше 6 г/л);

- гомоцистеин выше 12,4 мкмоль/л;

- С-реактивный белок выше 5 мг/л.

Чем лечат тромбоз?

В наиболее острых случаях проводят операцию для удаления тромба, иногда вместе с участком сосуда. Существует несколько методик проведения операции, вопрос о выборе наиболее подходящего метода решает лечащий врач.

Медикаментозное лечение предполагает применение лекарств, оказывающих антикоагулирующее действие, то есть уменьшающих свертываемость крови, и тромболитиков, задача которых — растворять уже образовавшиеся тромбы.

Врач может рекомендовать ношение компрессионного белья, препятствующего тромбообразованию.

Как можно уменьшить риск развития тромбоза?

Если есть подозрения на нарушения кровообращения, следует пройти обследование, по результатам которого врач порекомендует меры профилактики.

Но существуют и общие рекомендации:

- поддерживать вес в пределах нормы;

- отказаться от курения;

- соблюдать питьевой режим, не допускать обезвоживания, особенно это актуально в жаркое время года;

- больше двигаться, хотя бы — просто ходить;

- рационально и умеренно питаться.

Hemodynamic effects of blood clots trapped by an inferior vena cava filter / López JM, Fortuny G, Puigjaner D, Herrero J, Marimon F. // Int J Numer Method Biomed Eng. – 2020

Rupture of blood clots: Mechanics and pathophysiology / Tutwiler V, Singh J, Litvinov RI, Bassani JL, Purohit PK, Weisel JW. // Sci Adv. – 2020

Cancer genes and blood clots / Rak J. // Blood – 2021

Образование тромбов (тромбоз): описание болезни и основная опасность

Об опасности возникновения тромбов, пожалуй, слышали многие. Там, где сосуд был когда-то травмирован или наметилась любая другая шероховатость, собираются тромбоциты. Со временем они слипаются и всей гурьбой прилипают к поврежденному сосуду.

Если в ногах возникает ноющая боль, которая усиливается при надавливании стоит задуматься о том, не началось ли образование тромба у вас. В случае роста тромба боль становится острой и распирающей, поднимается температура, голень и стопа могут отекать.

Сам тромбоз ー это процесс свертывания крови в полости сосудов или сердца. Одна из опасностей заключается в том, что даже небольшая часть тромба, которая может оторваться и занестись током крови в другие органы, может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии или сосудов головного мозга (к примеру, при наличии тромбов в глубоких вена нижних конечностей).

В зависимости от места образования различают слоистые тромбы и гиалиновые тромбы. Первые образуются в полости аневризмы аорты и сердца, а также — венах. Второй вид — в капиллярах.

Причины образования тромбов и механизм действия

Различают несколько основных причин, почему образуется тромб:

- повреждения стенок сосудов (разрывы, сужения, деформации);

- нарушение свертываемости крови (в т.ч. при гормональных сбоях);

- застой крови (образуется при малоактивном образе жизни, сидячей работе).

Симптомы образования тромбов в других местах организма обычно менее выражены, чем при тромбозе в ногах

- тромбы в сосудах легких — самые опасные, около трети всех внезапных смертей происходят именно из-за неожиданной закупорки легочной артерии;

- тромбоз сосудов мозга чаще происходит у людей старше 40 лет на фоне одной или нескольких причин: спазмы сосудов во время гипертонических кризов, атеросклеротические бляшки, аневризмы;

- тромбы в сердце образуются на створках клапанов или внутренних стенках камер обычно в результате атеросклеротических поражений, эндокардитов (различных воспалений), искусственных клапанов и других нарушений, влекущих за собой образование сгустков крови, перерождающихся в тромбы.

Классификация тромбоза по тяжести образования

Различают такие виды тромбоза:

- Хронический — на данной стадии заболевания тромб растет постепенно, что дает возможность компенсировать патологические изменения, за счет адаптации тканей.

- Острый — данный вид заболевания характеризуется резкой, нередко, одномоментной блокадой тока крови.

Профилактика образования тромбоза:

Чтобы улучшить общее состояние организма и предотвратить образование тромбоза есть общие рекомендации:

- физическая активность (следует много двигаться, данная рекомендация особенно полезна для людей, выполняющих монотонную работу в положении сидя или стоя);

- отказ от вредных привычек (к примеру, курение);

- уменьшение веса (при наличии избыточного веса);

- регулярная диагностика (анализы, консультирование с врачом, если есть подозрения на заболевание);

- применение витаминов и другие препараты против образования тромбов (только при условии назначения лекарства врачом).

Как узнать есть ли у тебя тромбы?

Лечением тромбоза занимаются такие специалисты: кардиолог, флеболог, невролог, сосудистый хирург и др. В «ЛабСтори» проводится целый ряд коагулостических видов исследований, которые помогут вашему лечащему врачу диагностировать риск возникновения тромбов в организме. А также назначить специальные лекарства препятствующие образованию тромбов.

Ознакомиться со всем перечнем вы можете у нас на сайте, а также получить консультацию по телефону: 8 (800) 333-33-84

Свертывание крови — крайне сложный и во многом еще загадочный биохимический процесс, который запускается при повреждении кровеносной системы и ведет к превращению плазмы крови в студенистый сгусток, затыкающий рану и останавливающий кровотечение. Нарушения этой системы крайне опасны и могут привести к кровотечению, тромбозу или другим патологиям, которые совместно отвечают за львиную долю смертности и инвалидности в современном мире. Здесь мы рассмотрим устройство этой системы и расскажем о самых современных достижениях в ее изучении.

Каждый, кто хоть раз в жизни получал царапину или рану, приобретал тем самым замечательную возможность наблюдать превращение крови из жидкости в вязкую нетекучую массу, приводящее к остановке кровотечения. Этот процесс называется свертыванием крови и управляется сложной системой биохимических реакций.

Иметь какую-нибудь систему остановки кровотечения — абсолютно необходимо для любого многоклеточного организма, имеющего жидкую внутреннюю среду. Свертывание крови является жизненно необходимым и для нас: мутации в генах основных белков свертывания, как правило, летальны. Увы, среди множества систем нашего организма, нарушения в работе которых представляют опасность для здоровья, свертывание крови также занимает абсолютное первое место как главная непосредственная причина смерти: люди болеют разными болезнями, но умирают почти всегда от нарушений свертывания крови. Рак, сепсис, травма, атеросклероз, инфаркт, инсульт — для широчайшего круга заболеваний непосредственной причиной смерти является неспособность системы свертывания поддерживать баланс между жидким и твердым состояниями крови в организме.

Если причина известна, почему же с ней нельзя бороться? Разумеется, бороться можно и нужно: ученые постоянно создают новые методы диагностики и терапии нарушений свертывания. Но проблема в том, что система свертывания очень сложна. А наука о регуляции сложных систем учит, что управлять такими системами нужно особым образом. Их реакция на внешнее воздействие нелинейна и непредсказуема, и для того, чтобы добиться нужного результата, нужно знать, куда приложить усилие. Простейшая аналогия: чтобы запустить в воздух бумажный самолетик, его достаточно бросить в нужную сторону; в то же время для взлета авиалайнера потребуется нажать в кабине пилота на правильные кнопки в нужное время и в нужной последовательности. А если попытаться авиалайнер запустить броском, как бумажный самолетик, то это закончится плохо. Так и с системой свертывания: чтобы успешно лечить, нужно знать «управляющие точки».

Вплоть до самого последнего времени свертывание крови успешно сопротивлялось попыткам исследователей понять его работу, и лишь в последние годы тут произошел качественный скачок. В данной статье мы расскажем об этой замечательной системе: как она устроена, почему ее так сложно изучать, и — самое главное — поведаем о последних открытиях в понимании того, как она работает.

Как устроено свертывание крови

Остановка кровотечения основана на той же идее, что используют домохозяйки для приготовления холодца — превращении жидкости в гель (коллоидную систему, где формируется сеть молекул, способная удержать в своих ячейках тысячекратно превосходящую ее по весу жидкость за счет водородных связей с молекулами воды). Кстати, та же идея используется в одноразовых детских подгузниках, в которые помещается разбухающий при смачивании материал. С физической точки зрения, там нужно решать ту же самую задачу, что и в свертывании — борьбу с протечками при минимальном приложении усилий.

Свертывание крови является центральным звеном гемостаза (остановки кровотечения). Вторым звеном гемостаза являются особые клетки — тромбоциты, — способные прикрепляться друг к другу и к месту повреждения, чтобы создать останавливающую кровь пробку.

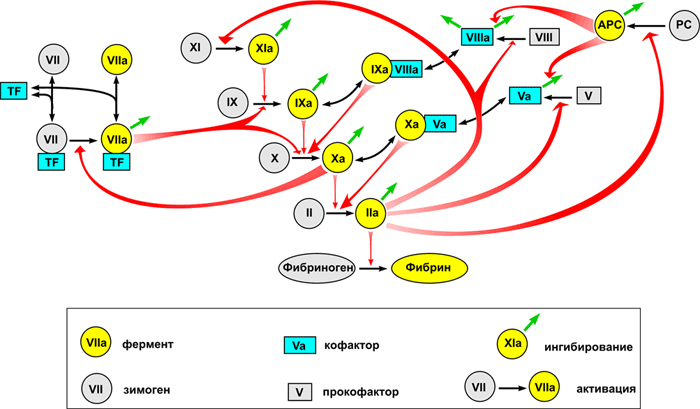

Общее представление о биохимии свертывания можно получить из рисунка 1, внизу которого показана реакция превращения растворимого белка фибриногена в фибрин, который затем полимеризуется в сетку. Эта реакция представляет собой единственную часть каскада, имеющую непосредственный физический смысл и решающую четкую физическую задачу. Роль остальных реакций — исключительно регуляторная: обеспечить превращение фибриногена в фибрин только в нужном месте и в нужное время.

Рисунок 1. Основные реакции свертывания крови. Система свертывания представляет собой каскад — последовательность реакций, где продукт каждой реакции выступает катализатором следующей. Главный «вход» в этот каскад находится в его средней части, на уровне факторов IX и X: белок тканевый фактор (обозначен на схеме как TF) связывает фактор VIIa, и получившийся ферментативный комплекс активирует факторы IX и X. Результатом работы каскада является белок фибрин, способный полимеризоваться и образовывать сгусток (гель). Подавляющее большинство реакций активации — это реакции протеолиза, т.е. частичного расщепления белка, увеличивающего его активность. Почти каждый фактор свертывания обязательно тем или иным образом ингибируется: обратная связь необходима для стабильной работы системы.

Обозначения: Реакции превращения факторов свертывания в активные формы показаны односторонними тонкими черными стрелками. При этом фигурные красные стрелки показывают, под действием каких именно ферментов происходит активация. Реакции потери активности в результате ингибирования показаны тонкими зелеными стрелками (для простоты стрелки изображены как просто «уход», т.е. не показано, с какими именно ингибиторами происходит связывание). Обратимые реакции формирования комплексов показаны двусторонними тонкими черными стрелками. Белки свертывания обозначены либо названиями, либо римскими цифрами, либо аббревиатурами (TF — тканевый фактор, PC — протеин С, APC — активированный протеин С). Чтобы избежать перегруженности, на схеме не показаны: связывание тромбина с тромбомодулином, активация и секреция тромбоцитов, контактная активация свертывания.

[1], рисунок адаптирован

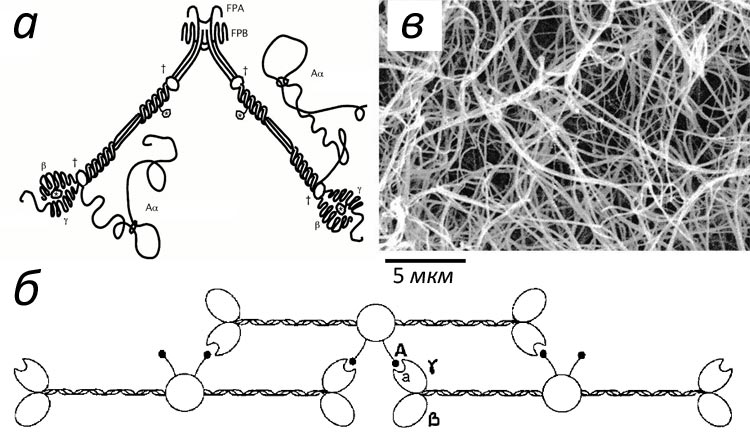

Фибриноген напоминает стержень длиной 50 нм и толщиной 5 нм (рис. 2а). Активация позволяет его молекулам склеиваться в фибриновую нить (рис 2б), а затем в волокно, способное ветвиться и образовывать трехмерную сеть (рис. 2в).

Рисунок 2. Фибриновый гель. а — Схематическое устройство молекулы фибриногена. Основа ее составлена из трех пар зеркально расположенных полипептидных цепей α, β, γ. В центре молекулы можно видеть области связывания, которые становятся доступными при отрезании тромбином фибринопептидов А и Б (FPA и FPB на рисунке). б — Механизм сборки фибринового волокна: молекулы крепятся друг к другу «внахлест» по принципу головка-к-серединке, образуя двухцепочечное волокно. в — Электронная микрофотография геля: фибриновые волокна могут склеиваться и расщепляться, образуя сложную трехмерную структуру.

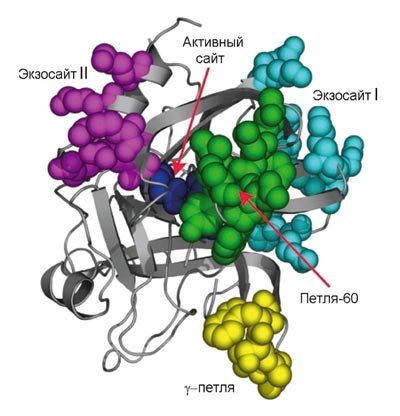

Рисунок 3. Трехмерная структура молекулы тромбина. На схеме показаны активный сайт и части молекулы, ответственные за связывание тромбина с субстратами и кофакторами. (Активный сайт — часть молекулы, непосредственно распознающее место расщепления и осуществляющее ферментативный катализ.) Выступающие части молекулы (экзосайты) позволяют осуществлять «переключение» молекулы тромбина, делая его мультифункциональным белком, способным работать в разных режимах. Например, связывание тромбомодулина с экзосайтом I физически перекрывает доступ к тромбину прокоагулянтным субстратам (фибриноген, фактор V) и аллостерически стимулирует активность по отношению к протеину C.

Активатор фибриногена тромбин (рис. 3) принадлежит к семейству сериновых протеиназ — ферментов, способных осуществлять расщепление пептидных связей в белках. Он является родственником пищеварительных ферментов трипсина и химотрипсина. Протеиназы синтезируются в неактивной форме, называемой зимогеном. Чтобы их активировать, необходимо расщепить пептидную связь, удерживающую часть белка, которая закрывает активный сайт. Так, тромбин синтезируется в виде протромбина, который может быть активирован. Как видно из рис. 1 (где протромбин обозначен как фактор II), это катализируется фактором Xa.

Вообще, белки свертывания называют факторами и нумеруют римскими цифрами в порядке официального открытия. Индекс «а» означает активную форму, а его отсутствие — неактивный предшественник. Для давно открытых белков, таких как фибрин и тромбин, используют и собственные имена. Некоторые номера (III, IV, VI) по историческим причинам не используются.

Активатором свертывания служит белок, называемый тканевым фактором, присутствующий в мембранах клеток всех тканей, за исключением эндотелия и крови. Таким образом, кровь остается жидкой только благодаря тому, что в норме она защищена тонкой защитной оболочкой эндотелия. При любом нарушении целостности сосуда тканевой фактор связывает из плазмы фактор VIIa, а их комплекс — называемый внешней теназой (tenase, или Xase, от слова ten — десять, т.е. номер активируемого фактора) — активирует фактор X.

Тромбин также активирует факторы V, VIII, XI, что ведет к ускорению его собственного производства: фактор XIa активирует фактор IX, а факторы VIIIa и Va связывают факторы IXa и Xa, соответственно, увеличивая их активность на порядки (комплекс факторов IXa и VIIIa называется внутренней теназой). Дефицит этих белков ведет к тяжелым нарушениям: так, отсутствие факторов VIII, IX или XI вызывает тяжелейшую болезнь гемофилию (знаменитую «царскую болезнь», которой болел царевич Алексей Романов); а дефицит факторов X, VII, V или протромбина несовместим с жизнью.

Такое устройство системы называется положительной обратной связью: тромбин активирует белки, которые ускоряют его собственное производство. И здесь возникает интересный вопрос, а зачем они нужны? Почему нельзя сразу сделать реакцию быстрой, почему природа делает ее исходно медленной, а потом придумывает способ ее дополнительного ускорения? Зачем в системе свертывания дублирование? Например, фактор X может активироваться как комплексом VIIa—TF (внешняя теназа), так и комплексом IXa—VIIIa (внутренняя теназа); это выглядит совершенно бессмысленным.

В крови также присутствуют ингибиторы протеиназ свертывания. Основными являются антитромбин III и ингибитор пути тканевого фактора. Кроме этого, тромбин способен активировать сериновую протеиназу протеин С, которая расщепляет факторы свертывания Va и VIIIa, заставляя их полностью терять свою активность.

Протеин С — предшественник сериновой протеиназы, очень похожей на факторы IX, X, VII и протромбин. Он активируется тромбином, как и фактор XI. Однако при активации получившаяся сериновая протеиназа использует свою ферментативную активность не для того, чтобы активировать другие белки, а для того, чтобы их инактивировать. Активированный протеин С производит несколько протеолитических расщеплений в факторах свертывания Va и VIIIa, заставляя их полностью терять свою кофакторную активность. Таким образом, тромбин — продукт каскада свертывания — ингибирует свое собственное производство: это называется отрицательной обратной связью. И опять у нас регуляторный вопрос: зачем тромбин одновременно ускоряет и замедляет собственную активацию?

Подводя итог, система свертывания изучена очень хорошо. В ней уже пятнадцать лет не открывали новых белков или реакций, что для современной биохимии составляет вечность. Конечно, нельзя совсем исключить вероятность такого открытия, но пока что не существует ни одного явления, которое мы не могли бы объяснить при помощи имеющихся сведений. Скорее наоборот, система выглядит гораздо сложнее, чем нужно: мы напомним, что из всего этого (довольно громоздкого!) каскада собственно желированием занимается только одна реакция, а все остальные нужны для какой-то непонятной регуляции.

Именно поэтому сейчас исследователи-коагулологи, работающие в самых разных областях — от клинической гемостазиологии до математической биофизики, — активно переходят от вопроса «Как устроено свертывание?» к вопросам «Почему свертывание устроено именно так?», «Как оно работает?» и, наконец, «Как нам нужно воздействовать на свертывание, чтобы добиться желаемого эффекта?». Первое, что необходимо сделать для ответа — научиться исследовать свертывание целиком, а не только отдельные реакции.

Как исследовать свертывание?

Для изучения свертывания создаются различные модели — экспериментальные и математические. Что именно они позволяют получить?

С одной стороны, кажется, что самым лучшим приближением для изучения объекта является сам объект. В данном случае — человек или животное. Это позволяет учитывать все факторы, включая ток крови по сосудам, взаимодействия со стенками сосудов и многое другое. Однако в этом случае сложность задачи превосходит разумные границы. Модели свертывания позволяют упростить объект исследования, не упуская его существенных особенностей.

Попытаемся составить представление о том, каким требованиям должны отвечать эти модели, чтобы корректно отражать процесс свертывания in vivo.

В экспериментальной модели должны присутствовать те же биохимические реакции, что и в организме. Должны присутствовать не только белки системы свертывания, но и прочие участники процесса свертывания — клетки крови, эндотелия и субэндотелия. Система должна учитывать пространственную неоднородность свертывания in vivo: активацию от поврежденного участка эндотелия, распространение активных факторов, присутствие тока крови.

Рассмотрение моделей свертывания естественно начать с методов исследования свертывания in vivo. Основа практически всех используемых подходов такого рода заключается в нанесении подопытному животному контролируемого повреждения с тем, чтобы вызвать гемостатическую или тромботическую реакцию. Данная реакция исследуется различными методами:

- наблюдение за временем кровотечения;

- анализ плазмы, взятой у животного;

- вскрытие умерщвленного животного и гистологическое исследование;

- наблюдение за тромбом в реальном времени с использованием микроскопии или ядерного магнитного резонанса (рис. 4).

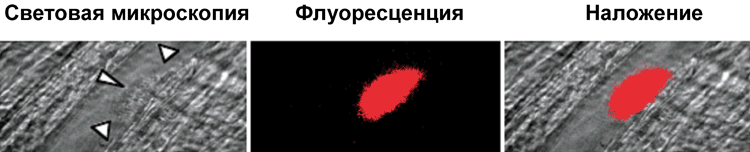

Рисунок 4. Формирование тромба in vivo в модели тромбоза, индуцированного лазером. Эта картинка воспроизведена из исторической работы, где ученые впервые смогли пронаблюдать развитие тромба «вживую». Для этого в кровь мыши впрыснули концентрат флуоресцентно меченных антител к белкам свертывания и тромбоцитам, и, поместив животное под объектив конфокального микроскопа (позволяющего осуществлять трехмерное сканирование), выбрали доступную для оптического наблюдения артериолу под кожей и повредили эндотелий лазером. Антитела начали присоединяться к растущему тромбу, сделав возможным его наблюдение.

Классическая постановка эксперимента по свертыванию in vitro заключается в том, что плазма крови (или цельная кровь) смешивается в некоторой емкости с активатором, после чего производится наблюдение за процессом свертывания. По методу наблюдения экспериментальные методики можно разделить на следующие типы:

- наблюдение за самим процессом свертывания;

- наблюдение за изменением концентраций факторов свертывания от времени.

Второй подход дает несравненно больше информации. Теоретически, зная концентрации всех факторов в произвольный момент времени, можно получить полную информацию о системе. На практике исследование даже двух белков одновременно дорого и связано с большими техническими трудностями.

Наконец, свертывание в организме протекает неоднородно. Формирование сгустка запускается на поврежденной стенке, распространяется с участием активированных тромбоцитов в объеме плазмы, останавливается с помощью эндотелия сосудов. Адекватно изучить эти процессы с помощью классических методов невозможно. Вторым важным фактором является наличие потока крови в сосудах.

Осознание этих проблем привело к появлению, начиная с 1970-х годов, разнообразных проточных экспериментальных систем in vitro. Несколько больше времени потребовалось на осознание пространственных аспектов проблемы. Только в 1990-е годы стали появляться методы, учитывающие пространственную неоднородность и диффузию факторов свертывания, и только в последнее десятилетие они стали активно использоваться в научных лабораториях (рис. 5).

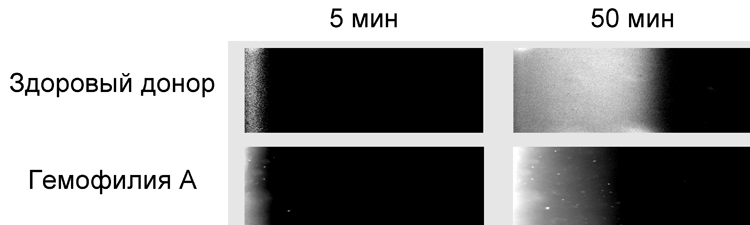

Рисунок 5. Пространственный рост фибринового сгустка в норме и патологии. Свертывание в тонком слое плазмы крови активировалось иммобилизованным на стенке тканевым фактором. На фотографиях активатор расположен слева. Серая расширяющаяся полоса — растущий фибриновый сгусток.

Наряду с экспериментальными подходами для исследований гемостаза и тромбоза также используются математические модели (этот метод исследований часто называется in silico [8]). Математическое моделирование в биологии позволяет устанавливать глубокие и сложные взаимосвязи между биологической теорией и опытом. Проведение эксперимента имеет определенные границы и сопряжено с рядом трудностей. Кроме того, некоторые теоретически возможные эксперименты неосуществимы или запредельно дороги вследствие ограничений экспериментальной техники. Моделирование упрощает проведение экспериментов, так как можно заранее подобрать необходимые условия для экспериментов in vitro и in vivo, при которых интересующий эффект будет наблюдаем.

Регуляция системы свертывания

Рисунок 6. Вклад внешней и внутренней теназы в формирование фибринового сгустка в пространстве. Мы использовали математическую модель, чтобы исследовать, как далеко может простираться влияние активатора свертывания (тканевого фактора) в пространстве. Для этого мы посчитали распределение фактора Xa (который определяет распределение тромбина, который определяет распределение фибрина). На анимации показаны распределения фактора Xa, произведенного внешней теназой (комплексом VIIa–TF) или внутренней теназой (комплексом IXa–VIIIa), а также общее количество фактора Xa (заштрихованная область). (Вставка показывает то же самое на более крупной шкале концентраций.) Можно видеть, что произведенный на активаторе фактор Xa не может проникнуть далеко от активатора из-за высокой скорости ингибирования в плазме. Напротив, комплекс IXa–VIIIa работает вдали от активатора (т.к. фактор IXa медленнее ингибируется и потому имеет большее расстояние эффективной диффузии от активатора), и обеспечивает распространение фактора Xa в пространстве.

Сделаем следующий логический шаг и попробуем ответить на вопрос — а как описанная выше система работает?

Каскадное устройство системы свертывания

Начнем с каскада — цепочки активирующих друг друга ферментов. Один фермент, работающий с постоянной скоростью, дает линейную зависимость концентрации продукта от времени. У каскада из N ферментов эта зависимость будет иметь вид tN, где t — время. Для эффективной работы системы важно, чтобы ответ носил именно такой, «взрывной» характер, поскольку это сводит к минимуму тот период, когда сгусток фибрина еще непрочен.

Запуск свертывания и роль положительных обратных связей

Как упоминалось в первой части статьи, многие реакции свертывания медленны. Так, факторы IXa и Xa сами по себе являются очень плохими ферментами и для эффективного функционирования нуждаются в кофакторах (факторах VIIIa и Va, соответственно). Эти кофакторы активируются тромбином: такое устройство, когда фермент активирует собственное производство, называется петлей положительной обратной связи.

Как было показано нами экспериментально и теоретически, положительная обратная связь активации фактора V тромбином формирует порог по активации — свойство системы не реагировать на малую активацию, но быстро срабатывать при появлении большой. Подобное умение переключаться представляется весьма ценным для свертывания: это позволяет предотвратить «ложное срабатывание» системы.

Роль внутреннего пути в пространственной динамике свертывания

Одной из интригующих загадок, преследовавших биохимиков на протяжении многих лет после открытия основных белков свертывания, была роль фактора XII в гемостазе. Его дефицит обнаруживался в простейших тестах свертывания, увеличивая время, необходимое для образования сгустка, однако, в отличие от дефицита фактора XI, не сопровождался нарушениями свертывания.

Один из наиболее правдоподобных вариантов разгадки роли внутреннего пути был предложен нами с помощью пространственно неоднородных экспериментальных систем. Было обнаружено, что положительные обратные связи имеют большое значение именно для распространения свертывания. Эффективная активация фактора X внешней теназой на активаторе не поможет сформировать сгусток вдали от активатора, так как фактор Xa быстро ингибируется в плазме и не может далеко отойти от активатора. Зато фактор IXa, который ингибируется на порядок медленнее, вполне на это способен (и ему помогает фактор VIIIa, который активируется тромбином). А там, куда сложно дойти и ему, начинает работать фактор XI, также активируемый тромбином. Таким образом, наличие петель положительных обратных связей помогает создать трехмерную структуру сгустка.

Путь протеина С как возможный механизм локализации тромбообразования

Активация протеина С тромбином сама по себе медленна, но резко ускоряется при связывании тромбина с трансмембранным белком тромбомодулином, синтезируемым клетками эндотелия. Активированный протеин С способен разрушать факторы Va и VIIIa, на порядки замедляя работу системы свертывания. Ключом к пониманию роли данной реакции стали пространственно-неоднородные экспериментальные подходы. Наши эксперименты позволили предположить, что она останавливает пространственный рост тромба, ограничивая его размер.

Подведение итогов

В последние годы сложность системы свертывания постепенно становится менее загадочной. Открытие всех существенных компонентов системы, разработка математических моделей и использование новых экспериментальных подходов позволили приоткрыть завесу тайны. Структура каскада свертывания расшифровывается, и сейчас, как мы видели выше, практически для каждой существенной части системы выявлена или предложена роль, которую она играет в регуляции всего процесса.

На рисунке 7 представлена наиболее современная попытка пересмотреть структуру системы свертывания. Это та же схема, что и на рис. 1, где разноцветным затенением выделены части системы, отвечающие за разные задачи, как обсуждалось выше. Не все в этой схеме является надежно установленным. Например, наше теоретическое предсказание, что активация фактора VII фактором Xa позволяет свертыванию пороговым образом отвечать на скорость потока, остается пока еще непроверенным в эксперименте.

Рисунок 7. Модульная структура системы свертывания: роль отдельных реакций свертывания в функционировании системы.

Вполне возможно, что эта картина еще не вполне полна. Тем не менее, прогресс в этой области в последние годы вселяет надежду, что в обозримом будущем оставшиеся неразгаданные участки на схеме свертывания обретут осмысленную физиологическую функцию. И тогда можно будет говорить о рождении новой концепции свертывания крови, пришедшей на смену старинной каскадной модели, которая верно служила медицине на протяжении многих десятилетий.

Статья написана при участии А.Н. Баландиной и Ф.И. Атауллаханова и была в первоначальном варианте опубликована в «Природе» [10].

- Mikhail A. Panteleev, Anna N. Balandina, Elena N. Lipets, Mikhail V. Ovanesov, Fazoil I. Ataullakhanov. (2010). Task-Oriented Modular Decomposition of Biological Networks: Trigger Mechanism in Blood Coagulation. Biophysical Journal. 98, 1751-1761;

- Cristina Fuss, Julio C. Palmaz, Eugene A. Sprague. (2001). Fibrinogen: Structure, Function, and Surface Interactions. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 12, 677-682;

- Pratt K.P., Côté H.C., Chung D.W., Stenkamp R.E., Davie E.W. (1997). The primary fibrin polymerization pocket: three-dimensional structure of a 30-kDa C-terminal gamma chain fragment complexed with the peptide Gly-Pro-Arg-Pro. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 94, 7176–7181;

- Joseph D. Mills, Robert A.S. Ariëns, Michael W. Mansfield, Peter J. Grant. (2002). Altered Fibrin Clot Structure in the Healthy Relatives of Patients With Premature Coronary Artery Disease. Circulation. 106, 1938-1942;

- Crawley J.T., Zanardelli S., Chion C.K., Lane D.A. (2007). The central role of thrombin in hemostasis. J. Thromb. Haemost. 5 Suppl 1, 95–101;

- Russell F. Doolittle, Yong Jiang, Justin Nand. (2008). Genomic Evidence for a Simpler Clotting Scheme in Jawless Vertebrates. J Mol Evol. 66, 185-196;

- Shahrokh Falati, Peter Gross, Glenn Merrill-Skoloff, Barbara C. Furie, Bruce Furie. (2002). Real-time in vivo imaging of platelets, tissue factor and fibrin during arterial thrombus formation in the mouse. Nat Med. 8, 1175-1180;

- In vivo — in vitro — in silico;

- Mikhail A. Panteleev, Mikhail V. Ovanesov, Dmitrii A. Kireev, Aleksei M. Shibeko, Elena I. Sinauridze, et. al.. (2006). Spatial Propagation and Localization of Blood Coagulation Are Regulated by Intrinsic and Protein C Pathways, Respectively. Biophysical Journal. 90, 1489-1500;

- Баландина А.Н., Пантелеев М.А., Атауллаханов Ф.И. (2011). Система свертывания крови и ее регуляция. «Природа». 3, 32–38.