Правильный ответ должен содержать аргументы:

1) в подтверждение, например:

— создание МТС в процессе коллективизации способствовало механизации сельскохозяйственного труда;

— в результате коллективизации увеличилась площадь сельскохозяйственных угодий;

— процесс коллективизации сделал более доступной для сельского населения бесплатную медицину и образование;

— в процессе коллективизации на селе увеличилось количество специалистов (агрономов, ветеринаров, зоотехников);

— создание колхозов сопровождалось открытием клубов, избчитален, что повысило культурный уровень деревни;

2) в опровержение, например:

— в процессе коллективизации были репрессированы миллионы крестьян, что привело к уничтожению слоя наиболее трудолюбивых и деятельных земледельцев;

— используемая в колхозах система трудодней лишила крестьян заинтересованности в результатах их труда;

— в первые годы коллективизации существенно сократился валовый сбор зерна;

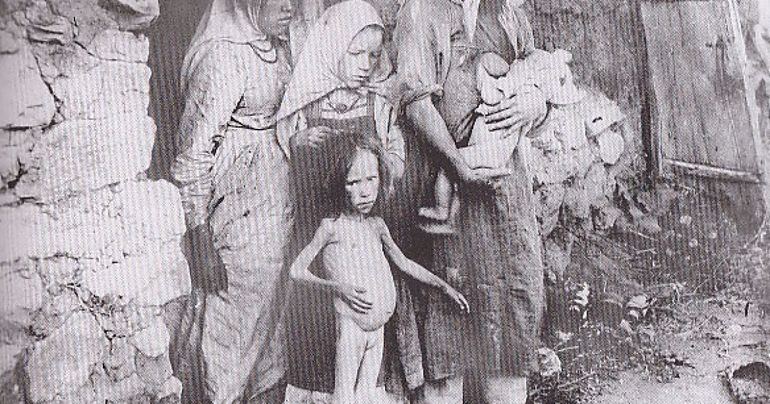

— сопровождавший массовую коллективизацию голод (1932—1933 гг.) унёс жизни миллионов крестьян;

— введённая в 1932 г. паспортная система фактически прикрепила крестьян к колхозам.

Могут быть приведены другие аргументы

Тест №29

по теме: «Индустриализация,

коллективизация, Конституция 1936»

ЧАСТЬ 1.

- Расположите в хронологической

последовательности исторические события.

Запишите цифры,

которыми обозначены исторические события, в правильной

последовательности

в таблицу.

1) Конституция

СССР («сталинская»)

2) Начало

индустриализации

3) Переход

к НЭПу

Ответ:

2. Установите соответствие между событиями и

годами, к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую

позицию из второго столбца.

|

События |

Даты |

||

|

А |

ликвидация |

1 |

1928г. |

|

Б |

начало |

2 |

1929г. |

|

В |

«сплошная |

3 |

1930г. |

|

Г |

завершение |

4 |

1936г. |

|

5 |

1937г. |

Ответ:

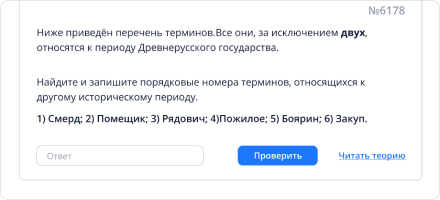

3. Ниже

приведен список терминов. Все они за исключением одного появились в период

руководства СССР И.В.Сталиным ( конец 1920-х — 1930-е гг.)

1) ГУЛАГ 2) ВЧК 3) Верховный

Совет СССР 4) стахановское движение 5) подкулачник 6) «Великий перелом»

Найдите и запишите порядковый номер термина,

относящегося к другому периоду.

Ответ:

4. Запишите

термин, о котором идет речь.

Массовая

конфискация имущества у крестьян в 30-е годы прошлого века, за которой стоят

миллионы жизней и судеб. Сейчас этот процесс признан незаконным.

Ответ: _________________________

5. нет

6. Установите

соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

|

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ |

|

|

А |

«Наступать на |

|

Б |

«…Как обстоит дело сейчас, |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1)Данный доклад описывает ситуацию, связанную

с введением НЭПа;

2)В рамках политики, к проведению которой

содержится призыв в докладе, повсеместно в деревне были созданы комитеты

бедноты;

3)Начало политики, описываемой в докладе,

относится к 1921 г.;

4)Данный доклад относится к концу 1920-х гг.;

5) В рамках политики, к проведению которой

содержится призыв в докладе, была

возрождена частная собственность на землю;

6)В докладе подчеркивается необходимость

ликвидировать некую социальную категорию, группу.

Ответ:

Запишите в таблицу

по 2 выбранные цифры под соответствующими буквами

|

Фрагмент |

Фрагмент |

||

7. Что из нижеперечисленного относится к причинам

индустриализации?

1) Технико-экономическая отсталость СССР;

2) Зависимость Советского Союза от импорта машин и

оборудования ;

3) Необходимость в создании мощной и оборонной промышленности;

4) Сталин стремился исполнить завещание вождя

(В.Ленина);

5) Индустриализация была предусмотрена программой

НЭПа.

Ответ:

8. нет

9. Установите

соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

СОБЫТИЯ |

ФАМИЛИИ |

||

|

А |

Член |

1 |

Н.И.Ежов |

|

Б |

Председатель |

2 |

Л.Д.Троцкий |

|

В |

Народный |

3 |

С.М.Киров |

|

Г |

Руководитель |

4 |

Н.И.Бухарин |

|

5 |

Л.П.Берия |

Ответ:

10. Прочтите

отрывок из письма и напишите название

политики, в результате проведения которой пострадали авторы письма.

«Выселены мы в степь за 25 верст, выбросили нас в поле под открытое небо

… Мы крестьяне- труженики, и дети наши закалены на стуже и жаре, но без всякого

приюта даже и дикари не жили. Вот уж 5 месяцев как мы выселены и стали не

похожи на людей: питаемся травой, хлеба нам не выдают, а заработать нам негде.

Мы отрезаны от всего мира, пухлые от голода, а дети совсем при таком питании не

могут жить и умирают. Неужели вы думаете, что мы кулаки? Нет мы кулаки, а мы

труженики… но разграблены местными властями. Кто подлежал высылке, те все

дома, а по личным счетам выселены… »

Ответ: ____________

11. нет

12.

Прочитайте отрывок из воспоминаний.

«Я очень хорошо помню,

какой страх охватывал… когда отца или мать… вызывали в сельсовет и держали

там до 3-х часов ночи. Очень легко они могли не вернуться домой никогда… И не

потому, что там откуда-то были указания (именно на конкретного человека). А

потому, что вот именно сами местные определяли, с кого содрать, а кого догола

обобрать.

Откуда в обкоме или даже райисполкоме могли знать, кто еще не вступил в колхоз.

Сведения-то давали из сельсоветов. А активисты-то и старались друг перед другом,

кто больше загонит. Отец, например, у меня был плотник и столяр… и лодки

делал на продажу, и мать была — из рук ничего не выпадет. А если другой ни к

чему, как говорят, не приспособлен… так как можно сложить эти два

неслагаемых. Кто лучше будет жить

…Раскулаченных везли через нас, именно через нас и никак нельзя было миновать

наше село… Привозили их зимой на место — жить негде, есть нечего… они

оказались вывезенными на смерть».

Используя отрывок и знания по истории выберите в

приведенном списке три верных суждения:

1) Воспоминания относятся к концу 1920-х-началу

1930-х гг.

2) Воспоминания описывают явления времен

проведения новой экономической

политики.

3) В период, к которому относятся воспоминания,

в стране проводилась форсированная

индустриализация.

4)

Автор воспоминаний сочувственно относится к правительственной политике,

последствия которой описаны в тексте.

5) Автор текста отмечает незначительность роли

местных властей в проведении

политики, последствия которой описаны в

тексте.

6) Описываемая в воспоминаниях политика носила

репрессивный характер.

Ответ:

13-17

нет

18. Какие суждения о здании,

изображённой на плакате, являются верными? Выберите 3 суждения из пяти предложенных.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)Плакат был создан в период

руководства страной В.И.Ленина

2)Плакат посвящен выполнению плана

ГОЭЛРО

3)Создание плаката относится к

концу 1920-началу 1930 гг.

4)Плакат носит сатирический

характер

5)Плакат был призван пробуждать

трудовой героизм у советских людей

Ответ:

19. Какое из монументов,

представленных ниже, был создан в тот же период, что и выше изображенный

плакат? В ответе запишите цифру, под которой указан это плакат.

Ответ:

ЧАСТЬ 2.

20-23.

нет

24. В

исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных

точек зрения, существовавших а исторической науке.

«Коллективизация, проведенная в 1920-1930-х гг., нанесла новый невосполнимый

ущерб сельскому хозяйству страны».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно

пдтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть

ее. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ

запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:

1)___________

2)___________

Аргументы в опровержение:

1)___________

2)___________

Тест №29

по теме: «Индустриализация,

коллективизация, Конституция 1936»

ОТВЕТЫ:

Цели и причины проведения

Понятие коллективизации в Советском Союзе подразумевало объединение в единую систему мелких отдельных крестьянских хозяйств для образования крупных коллективов посредством производственного кооперирования. Сельское хозяйство в то время считалось основой экономики, и властью было принято решение получить максимум средств именно из этого источника, чтобы преодолеть разрыв в экономическом развитии.

Намеченные планы индустриализации оказались под угрозой из-за хлебозаготовительного кризиса в 1927—1928 годах. От крестьян было получено в 8 раз меньше хлебной продукции по сравнению с прошлым годом. Поэтому в 1927-м на XV съезде ВКП (б) был провозглашён курс на сплошную коллективизацию. Она выражалась в создании объединений, которым полагались льготы в сфере кредитования, налогообложения, а также прерогативы в снабжении сельскохозяйственной техникой.

В ноябре 1929 года в газете вышла статья под названием «Год великого перелома» Сталина, которая означала полный отказ от принципов добровольности и принудительную повсеместную коллективизацию. Ее основными целями считались:

- увеличение объемов экспортируемого зерна для повышения уровня финансирования процессов индустриализации;

- социалистические преобразование в деревнях и селах;

- обеспечение достаточного уровня снабжения стремительно развивающихся крупных городов;

- массовая механизация сельского труда;

- установление контроля над сдачей и производством хлеба.

В ходе коллективизации власть рассчитывала на повышение эффективности труда и стабильно получаемый объем урожая. Это должно было позволить увеличить поставки в другие страны, получать больше прибыли и направлять ее на развитие советской промышленности.

Одной из главных задач, стоящей перед руководством страны, была уничтожение кулаков, единоличных собственников. Делалось это с целью того, чтобы в советском сознании не было чувства превосходства личного над общественным. Кроме этого, считалось, что установить полный контроль легче именно над крупными объединениями.

Одной из немаловажных причин коллективизации в СССР являлся опыт зарубежных стран, на который ориентировалась советская власть. Но если за границей аграрный переворот начался еще задолго до промышленной революции, то в Союзе эти два процесса стартовали практически одновременно.

Темпы и методы

По указанию Сталина до граждан была донесена информация, содержащая запланированные показатели на ближайшее пятилетие. Их нужно было добиваться всеми реальными и нереальными способами. Цифры касались сроков и темпов проведения коллективизации.

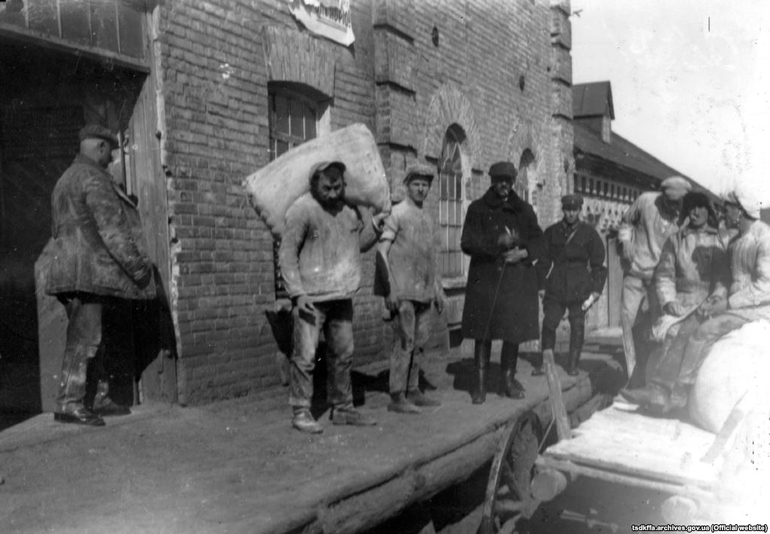

Крестьян в принудительном порядке заставили принять участие в образовании коллективных хозяйств. У них насильственно изымался скот, орудия труда, а сами они обязаны были вступать в создаваемые объединения. Чтобы кормить себя и семью, разрешалось оставить скромный минимум. По истечении 5 лет вся земля должна была перейти в собственность колхозов.

Были объявлены следующие даты:

- весна 1931 года — Северный Кавказ и районы Поволжья;

- весна 1932-го — Сибирские регионы, Урал, Украина и Казахстан;

- остальные 3 года — для других районов.

На выдвинутую идею общество отреагировало по-разному. Беднякам она понравилась, ведь, вступая в колхозы, они абсолютно ничего не теряли, так как ничего и не имели. Для них это становилось своеобразной гарантией того, что они защищены от голодной смерти. Плюсом являлось то, что за каждый трудодень человек получал оплату в виде набора продуктов.

Существенные минусы ощутили крупные и крепкие собственники. Им предстояло попрощаться со всем тем, что было нажито непосильным трудом десятилетиями. Уверенность в завтрашнем дне и в стабильном будущем детей таяла на глазах. Взамен такие хозяйственники ничего не получали.

Это не могло не вызвать в массах сопротивление. Хлеб начали прятать. Конфискацию приходилось проводить насильственно. Самых непокорных ссылали с семьями в наиболее отдаленные регионы, практически не приспособленные для жизни. Больше всего смертей от голода случалось именно там, что и стало одним из самых страшных последствий коллективизации.

Пытаясь подавить и искоренить кулаков, государство уничтожало в них любое стремление к формированию собственности, к наживе и достатку. Крестьянам оставляли только предельный минимум, которого, по расчетам государства, должно было хватить на пропитание и выживание, но не более. В результате появился огромный класс общества, абсолютно не заинтересованного в труде, ведь все заработанное все равно отнималось.

К 1930 году в стране насчитывалось уже около 350 тысяч обедневших крестьян.

Реализация политики

В ходе антиколхозных протестов Сталин в 1930 году переложил на местные власти ответственность за коллективизацию, что позволило крестьянам временно выйти из объединений. Однако спустя несколько месяцев принудительный курс возобновился.

Начало и переход к новой политике СССР подразумевали полное вытеснение кулаков. По мнению властей, существование кулачества было несовместимо с установлением и победой социализма. Закреплялось это в следующих документах:

- постановление Центрального комитета Компартии «О темпах коллективизации и помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930-го;

- постановление Центрального Исполнительного комитета, Совета Народных Комиссаров «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельскохозяйственной отрасли в регионах повсеместной коллективизации и борьбе с кулачеством» от 1 февраля 1930-го.

Во всех районах отменялся принятый ранее закон, позволявший арендовать земельные участки и применять наемный труд для единоличных крестьянских хозяйств. Местные органы власти наделялись полномочиями насильственно изымать имущество, принадлежавшее кулакам, высылать их за пределы областей или районов. Конфискованные вещи передавались в фонды колхозов, которые объявлялись неделимыми и признавались вступительным взносом от батраков и бедняков. Обязательная часть направлялась в государственные и кооперативные органы, как причитающаяся доля с кулаков.

Первым регионом, где началась реализация мероприятий по переводу земель в колхозы, стал Хоперский округ в Нижне-Волжском крае. Затем коллективизация распространилась на Среднюю и Нижнюю Волгу, на Северный Кавказ.

За период с 1928 по 1930 год свыше 120 тысяч человек были вывезены на хлебозаготовительные и посевные работы. От партийных, кооперативных, советских и хозяйственных организаций командированы 100 тысяч рабочих, от комсомола — 10 тысяч активистов. За черты города в деревенские районы отправлено около 250 тысяч человек. Наибольшее количество людей было сослано в Центрально-Чернозёмные районы, Украину, Северный Кавказ.

Для ликвидации кулачества были созданы специальные комиссии. Их члены назначались на крестьянских собраниях и осуществляли свою работу в сельских советах. К середине 1930 года сумма экспроприированного у кулаков имущества составила свыше 400 миллионов рублей.

Первые результаты

После отказа от НЭПа в 1929 году и на основании нового принятого курса Сталина на ближайшие 5 лет рост промышленности составил около 40%. Поставленная цель перехода к общей коллективизации была реализована на 52,8%.

Принуждения и насильственная конфискация спровоцировали массу жалоб и писем. В некоторых регионах отмечались даже вооруженные выступления.

К концу 1932 года коллективизация охватила уже 63% всех хозяйств, а для их обслуживания использовалось 75 тысяч единиц сельхозтехники. Несмотря на кажущиеся успехи и экономические подъемы, первыми итогами коллективизации в СССР стали колоссальные потери. Это была наиболее жесткая форма ведения классовой борьбы, которая иногда могла сопровождаться привлечением силовых структур. Сопротивление крестьян быстро преодолевалось.

Ситуация еще более осложнилась, когда в 1931 году пять районов были поражены засухой. Неурожай отмечался и в 1931−32 годах на главных зернопроизводящих территориях страны, где на тот момент проживало уже 30 миллионов человек. Больше всего погибших от голода было в Украине. Тем не менее, полученное зерно беспощадно изымалось для экспорта и дальнейшей закупки промышленного оборудований на вырученные средства.

Однако, несмотря на страшные человеческие потери и первоначальные неудачи, этап коллективизации позволил достичь и положительных показателей. В сравнительной таблице можно увидеть, как они изменились за несколько лет:

- валовой сбор зерна увеличился к 1937 году с 62,5 до 72,9%;

- мясная продукция в убойном весе — с 2,7 до 3,9%;

- получение молока снизилось с 24,1 до 22 миллионов тонн;

- яйца — с 5,8 до 9,5 миллиарда штук в год.

Положение крестьян, попавших под принудительную коллективизацию, постепенно стало улучшаться. Пережив страшнейшую трагедию, люди начали обживаться на новых выделенных им местах, пополняли ряды советских рабочих. В 1938 году проводилась массовая паспортизация детей спецпоселенцев и тех, кто был сослан в дальние регионы. Уже к 1940 году почти 100 тысяч человек вернулись в крупные города, поступив в вузы.

Общие итоги

Главным результатом коллективизации в СССР стал невосполнимый удар по сельскому хозяйству и аграрному сектору экономики. Отмечалось явное противоречие: рост государственных зерновых заготовок на фоне трагедий отдельных крестьян.

Количество крупного рогатого скота по результатам осуществления политики и принудительного объединения в колхозы сократилось на 30%. Огромные территории были охвачены мучительной голодной смертью. Самый страшный в истории голодомор продлился с 1932 по 1933 год, охватив значительные площади Беларуси, Украины, Казахстана. Умирали целые семьи, деревни.

Оправдать такие человеческие потери неурожаем было нельзя, так как зерна бы хватило, чтобы прокормить каждого работающего человека. Но изымаемые государством выращенные объемы не могли не привести к массовым смертям. По общим подсчетам, численность погибших составила более 7 миллионов человек.

Крестьянство не смогло сохранить свой первоначальный уклад. Сохранение собственности стало невозможным. Исчезло даже само ее определение. Несвойственным было и стремление к достижению высоких результатов в получении урожая, так как все подлежало конфискации. С одной стороны, это способствовало развитию индустриализации и существенно ускоряло ее темпы. Но были неопровержимые отрицательные моменты.

Впоследствии система перераспределения продовольствия была все же налажена, и это позволило спасти страну от сильнейшего голода в период Великой Отечественной войны. Ручной труд постепенно заменялся механизированным. На полях работали высокопроизводительные тракторы, комбайны.

Главной целью коллективизации, которая завершилась противоречивыми цифрами, первоначально являлось выведение страны на новый этап развития. Это удалось реализовать частично. Несоразмерной получилась только цена, которую пришлось за это заплатить обычным людям. Последствия принудительного объединения хозяйств ощущаются и в наше время.

>>

Задачу осуществления индустриализации, т. е. создания развитой промышленности, советская Россия унаследовала от России дореволюционной. Войны, разруха времен «военного коммунизма» отбросили экономику страны далеко назад. В конце 1925 г. был взят курс на индустриализацию, включавший в себя меры по обеспечению экономической независимости СССР, приоритетного развития тяжелой и оборонной промышленности, преодоления отставания от стран Запада.

К 1927 г. определились два основных подхода:

· Первый подход: капиталы для финансирования индустриализации дадут развитие частного предпринимательства, привлечение иностранных займов, расширение торгового оборота; темпы индустриализации должны быть высокими, но при этом ориентироваться на реальные возможности.

· Второй подход: финансировать индустриализацию за счет средств внутри страны, перекачивая их в тяжелую промышленность из легкой промышленности и сельского хозяйства; необходимо форсировать промышленный рост, провести индустриализацию стремительно за пять—десять лет.

Первая и вторая пятилетки (1928—1932 и 1933—1937 соответственно) были подчинены решению задачи «догнать страны Европы».

Каковы их итоги?

· СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного производства;

· сократился разрыв между СССР и странами Запада по показателю промышленного производства на душу населения;

· были построены десятки крупных промышленных предприятий;

· возникли новые отрасли промышленности; исчезла безработица.

· СССР стал одной из немногих стран, способных производить все виды современной промышленной продукции.

Цена индустриализации была высока: обескровленное сельское хозяйство; отставание легкой промышленности; существенное снижение жизненного уровня населения; все более широкое использование бесплатного труда заключенных. Главное, к чему курс на форсированную индустриализацию, — это формированиекомандной экономики, сверхцентрализованной, подчиненной директивному планированию, полностью огосударствленной, систематически прибегающей к внеэкономическим мерам принуждения и потому репрессивной. Экономическая основа тоталитарного общества была тем самым создана.

Коллективизация сельского хозяйства в СССР: причины, методы, темпы, результаты.

Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР стал 1929 год. Форсированное колхозное строительство было признано главной задачей. Выбор был сделан — в пользу ликвидации единоличных хозяйств, раскулачивания, разгрома хлебного рынка, фактического огосударствления деревенской экономики.

Сущность кризиса хлебозаготовок состояла в том, что крестьяне-единоличники снижали поставки зерна государству и срывали намеченные показатели. Были предложенные решения: запрет свободной торговли хлебом, конфискация зерновых запасов, возбуждение бедноты против зажиточной части деревни. Результаты убеждали в эффективности насильственных мер.

Политика коллективизации проводилась по двум основным направлениям: объединение единоличных хозяйств в колхозы и раскулачивание. Основной формой объединения единоличных хозяйств были признаны колхозы. Для ускорения коллективизации в деревню были направлены «грамотные в идейном отношении» городские рабочие. Параллельно коллективизации шла кампания раскулачивания, ликвидации кулачества как класса. Земля, имущество, денежные накопления кулаков подлежали конфискации. Ответом стали массовые волнения, убой скота, скрытое и явное сопротивление. Государству пришлось временно отступить: статья Сталина «Головокружение от успехов» (весна 1930) ответственность за насилие и принуждение возложила на местные власти.

Начался обратный процесс, миллионы крестьян вышли из колхозов. Но уже с осени 1930 г. нажим вновь усилился. К 1933 г. в колхозах состояло более 60% крестьян, к 1937 г. — около 93%. Коллективизация была объявлена завершенной.

Итоги коллективизации:

она нанесла невосполнимый урон аграрной экономике

государственные заготовки зерна выросли в 2 раза,

размеры налогов с колхозов — в 3,5 раза.

Колхозы превратились в разновидность государственных предприятий, имевших жесткие плановые задания и подлежавших директивному управлению. При проведении паспортной реформы колхозники паспортов не получили: фактически их прикрепили к колхозу и лишили свободы передвижения. Промышленность росла за счет сельского хозяйства. На смену крестьянам-единоличникам пришел новый класс — колхозное крестьянство.

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коллективизация – добровольное объединение мелких и средних единоличных крестьянских хозяйств в крупные, коллективные путём кооперации.

Предпосылки коллективизации. Коллективизация рассматривалась большевиками как способ социалистического переустройства деревни. Первые коллективные хозяйства (колхозы) возникли ещё в 1917–1918 гг. Они были трёх видов:

—ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли). Средства производства оставались в личной собственности членов товарищества, происходило лишь объединение земельных наделов в единый массив, который обрабатывался совместно;

—артели, где обобществлялась пахотная земля, тягловая сила, сельскохозяйственный инвентарь; при этом в личной собственности оставались жилище, приусадебный участок, скот, домашняя птица;

—коммуны с максимальной степенью обобществления, включавшего не только землю, тягловую силу и инвентарь, но и усадьбу, всю живность. Распределение произведённой продукции осуществлялось уравнительно – по числу «едоков».

В 1927 г. разразился кризис хлебозаготовок, так как государственные закупочные цены на зерно были низкими, и крестьянство решило сберечь хлеб до повышения цен весной. В начале 1928 г. Сталин совершил поездку по Сибири, чтобы уговорить крестьян сдать хлеб государству по низким ценам. Крестьяне не согласились. Сталин расценил это явление как «саботаж кулаков».

Цели коллективизации:

1. Осуществить марксистскую идею о преобразовании мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства.

2. Создать централизованное управление сельским хозяйством с целью изъятия государством хлеба у крестьян.

3. Увеличить производства зерна.

4. Обеспечить индустриализацию средствами и дешёвой рабочей силой за счёт аграрного сектора.

5. Ликвидировать кулачество как класс.

Начало коллективизации. XV съезд партии в 1927 г. взял курс на коллективизацию (71% депутатов съезда были рабочие). Против коллективизации выступили Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский, Н. А. Угланов. В 1929–1930 гг. они были сняты с руководящих постов. Были репрессированы экономисты-аграрники А. Чаянов и Н. Кондратьев, выступавшие за разнообразие форм кооперации, за соединение индивидуальной и коллективной организации сельхозпроизводства. Н. К. Крупская также выступила против форсированных командно-административных методов коллективизации.

В 1928 г. закон «Об общих началах землепользования и землеустройства» предоставил колхозам льготы при получении земли и по налогообложению, ограничил аренду земли кулаками. В условиях дефицита техники (в 1929 г. было менее одного трактора на колхоз, ими обрабатывалось менее 1% пашни) в помощь колхозам были созданы государственные машинно-тракторные станции (МТС). В 1929 г. был образован Наркомат земледелия СССР, нарком – Я. А. Яковлев (1896–1938).

Массовая коллективизация. К осени 1929 г. в колхозы вступило лишь 7–8 % крестьян-бедняков. Этот худосочный «социалистический сектор» не мог решить проблему хлебозаготовок. Однако Сталин в статье «Год великого перелома» (ноябрь 1929г.) заявил, что партии удалось добиться перелома в настроениях народа, в колхозы добровольно пошли «крестьяне не отдельными группами, а целыми сёлами, волостями, районами…», началась массовая, или «сплошная» коллективизация. Сталин, будучи мистификатором, лишь выдавал желаемое за действительное. Однако его вывод лёг в основу постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 г. Сталинская статья стала сигналом к началу с января 1930 г. массовой коллективизации («коренного перелома»). Страна была разделена на районы с различными сроками завершения коллективизации (весна 1931 г., весна 1932 г. и 1933 г.). В 1930 г. на село было направлено в качестве председателей колхозов 25 тыс. коммунистов, комсомольцев и рабочих-«двадцатипятитысячников». С 1930 г. запрещены аренда земли и наёмный труд.

Ликвидация кулачества. В декабре 1929 г. Сталин заявил: «От политики ограничения… кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса». 30 января 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации».

Кулаки были разделены на 3 категории: 1) «контрреволюционеры»; 2) крупные кулаки; 3) прочие кулаки. Первая – контрреволюционная – подлежала немедленному уничтожению; вторая – переселению в северные районы, третья – расселению в пределах района коллективизации на отводимых им за пределами колхозов землях. Имущество раскулаченных конфисковывалось и поступало в распоряжение колхозов. Раскулачивание проводили не судебные органы, а исполнительная власть и милиция с привлечением местной бедноты, коммунистов и рабочих-«двадцатипятитысячников». Чётких критериев, кого считать кулаком, не существовало. В одних случаях раскулачивали зажиточных крестьян, в чьих хозяйствах трудились батраки, в других основанием для раскулачивания становилось наличие двух лошадей, дома под железной крышей и т.п. Нередко кампания по «ликвидации кулачества» превращалась в сведение личных счетов, в расхищение имущества. Количество кулацких хозяйств не превышало 3–6%, однако раскулачиванию подверглось 12–15% дворов (а местами – до 20%).

Таким образом, главный удар раскулачивания пришёлся по середнякам и по наиболее хозяйственным зажиточным крестьянам. Крестьяне-бедняки, не одобрявшие раскулачивание, именовались «подкулачниками», к ним также применялись репрессивные меры. Крестьяне были поставлены перед выбором – или заявление в колхоз, или раскулачивание. Они вынужденно записывались в колхозы.

Выселенные на Север раскулаченные назывались спецпереселенцами, или трудпоселенцами. За 1932–1935 гг. 300 тыс. спецпереселенцев (каждый шестой) умерли от истощения и непосильного труда. По Конституции 1936 г. спецпереселенцы формально получили гражданские права. Однако на практике их положение не изменилось: покидать места поселения им не разрешали вплоть до смерти И. В. Сталина.

Первые последствия коллективизации: Раскулачивание вызвало восстания крестьян (2 тыс. в 1930 г., более 700 тыс. участников), поджоги колхозного имущества (30 тыс. в 1930 г.), убийства «двадцатипятитысячников». Началось бегство крестьян в города, массовый убой скота. Крестьяне резали скот, чтобы не попасть в число кулаков.

Борьба с «перегибами». Крестьянские восстания побудили большевистских лидеров несколько сбавить темпы коллективизации. В марте 1930 г. Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», где осудил «перегибы» местного руководства и переложил на плечи деревенских активистов ответственность за нарушение «принципа добровольности» вхождения в колхозы. Часть насильственно созданных колхозов была распущена. Но, выждав паузу, власти осенью 1930 г. продолжили «колхозное строительство». В марте 1930 г. был утверждён Примерный устав сельскохозяйственной артели.

Голод 1932–1933 гг.1930 г. был урожайным, но в 1931 г. урожай оказался ниже среднего, а планы по хлебозаготовкам выросли. Хлеб изымали, не оставляя крестьянам даже минимума для посева. То же повторилось в 1932 г. Крестьяне начали прятать зерно, хлебозаготовки были сорваны. В районах, не выполнивших план хлебозаготовок, государство отбирало всё продовольствие, обрекая крестьян на голодную смерть. Голод охватил наиболее плодородные районы – Нижнее и Среднее Поволжье, Украину. Причём, если деревни вымирали, то в городах голод не ощущался. Погибло около 7 млн. человек, из них на Украине – от 3,5 до 5 млн. В разгар голода правительство экспортировало 18 млн. центнеров зерна ради получения валюты для индустриализации. В 1933 г. состоялся судебный процесс против работников Наркомзема СССР как виновных в возникновении голода. Современное руководство Украины (президент В. Ющенко) голод 1932–1933 гг. называет «голодомором» и считает актом геноцида украинского народа.

«Закон о трёх колосках». В разгар голода по инициативе И. В. Сталина 7 августа 1932 г. был принят закон «Об охране имущества государственных предприятий, совхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», известный в народе как «закон о трёх колосках» (или «указ о пяти колосках»). Любое, даже мелкое хищение государственного или колхозного имущества каралось расстрелом или 10 годами заключения. Жертвами указа в основном стали женщины и подростки. Они, спасаясь от голодной смерти, срезали ножницами колосья на колхозных полях, либо собирали колоски, оставшиеся на поле после уборки урожая. За 1932–1939 гг. по этому закону было осуждено 183 тыс. человек.

Паспортный режим. В 1932–1933 гг. введён паспортный режим, но паспорта выдавались лишь горожанам. Крестьяне были лишены права свободного перемещения по стране и прикреплялись к колхозам. Под вывеской социализма было фактически возрождено государственное крепостничество. Крестьяне горько шутили, расшифровывая аббревиатуру «ВКП(б)» как «второе крепостное право большевиков».

Политические отделы при МТС. В 1933–1934 гг. действовали политические отделы при МТС, во главе с сотрудниками органа государственной безопасности – ОГПУ (Объединённого государственного политического управления). Политотделы завершили чистку деревни от «классово чуждых элементов». Они репрессировали тысячи председателей колхозов и агрономов, показавшихся им неблагонадёжными.

Политика «колхозного неонэпа». В 1934–1936 гг. в стране был особый период, получивший название «колхозный неонэп». Голод 1933 г. заставил власти смягчить жёсткую политику по отношению к крестьянству. На короткое время возродились элементы рыночных отношений. Крестьянам разрешалось иметь приусадебные участки, огороды и торговать плодами своего труда, разводить мелкий скот – свиней, коз, овец. Но к 1936 г. власти вновь «закрутили гайки» и монополизировали всё сельскохозяйственное производство.

Примерный устав колхозов 1935 г. В феврале 1935 г. в Москве состоялся II-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников, утвердивший Примерный устав колхозов. Его основные положения:

1. Земля – государственная собственность, но передаётся колхозам в вечное пользование, колхознику даётся приусадебный участок и право держать скот в подсобном хозяйстве.

2. Во главе колхоза – председатель (формально – избираемый, реально – назначаемый районными властями).

3. Система оплаты труда колхозников – трудодни (норма учёта индивидуального труда в день). Оплата трудодней происходит в конце сельскохозяйственного года из оставшейся у колхоза прибыли.

4. Подчинение колхоза районным органам ВКП(б) и МТС, строгая регламентация деятельности, сдача «излишков» продукции государству по фиксированным ценам (очень низким, близким к себестоимости).

Итоги коллективизации.Коллективизация завершилась к концу 1930-х гг., когда в колхозы было включено 93% крестьянских хозяйств. Государство создало систему перекачки ресурсов из аграрного сектора в индустриальный сектор экономики. Аграрный сектор превратился в составную часть директивной сталинской экономики.

Плюсы коллективизации:

-уровень механизации сельского хозяйства достиг 67%, увеличилось число тракторов и комбайнов;

-система централизованного распределения продуктов помогла избежать массового голода в годы Великой Отечественной войны.

Минусы коллективизации:

-разгром традиционного хозяйственного уклада в деревне;

-отчуждение крестьян от собственности и результатов труда;

-деградация и ликвидация крестьянства как класса собственников;

-сокращение крестьянских дворов с 25 млн. в 1928 г. до 18,5 млн. в 1940 г. При этом государственные заготовки зерна выросли в 2 раза;

-дезорганизация и падение сельскохозяйственного производства: за 1929–1932 гг. поголовье крупного рогатого скота и лошадей сократилось на 1/3, свиней и овец – в 2 раза. Валовое производство зерна сократилось на 10 %, урожайность упала с 7 до 5,7 центнера с гектара.

**

52. Общественно-политическая жизнь СССР

в 1930-е годы. Политические процессы и массовые репрессии

Предпосылки формирования тоталитарного режима в СССР:

-Советский Союз оказался «изгоем» во враждебном окружении буржуазных стран («СССР – осаждённая крепость»). Это требовало максимальной концентрации усилий на случай возможной войны;

-вековая тяга к сильной власти, «твёрдой руке» у русского народа;

-отсутствие демократических традиций в России.

Формирование культа личности И. В.Сталина.На рубеже 1920–1930-х гг. Сталин, убрав из руководства страны конкурентов – «ленинскую гвардию» (Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина и др.), превратился в единоличного вождя. С начала 1930-х гг. стал складываться культ личности Сталина. Он выражался в неумеренном восхвалении его мудрости, обязательных ссылках на слова вождя в книгах и статьях по любым областям знания. Культ был порождён особенностями тоталитарной системы, внутрипартийной борьбой за власть, массовыми репрессиями, влиянием личных качеств И. В. Сталина. Культ личности Сталина не мог существовать без поддержки низовых слоёв населения. В обществе с низким уровнем культуры, среди полуграмотных людей легко можно создать почву для абсолютной веры в непогрешимого вождя. Создав вначале культ личности Ленина, Сталин укрепил вождистские настроения в обществе, а затем создал свой культ личности – «верного продолжателя дела Ленина».

Цель сталинских репрессий. Репрессии – карательные меры, наказания, применяемые государством к гражданам. Для обеспечения стабильности своего культа Сталину было необходимо поддерживать в обществе атмосферу страха. С этой целью организовывались судебные процессы над интеллигенцией, мифическими «вредителями», «шпионами» и «врагами народа». Устроители судебных спектаклей преследовали и более масштабную цель: сгустить в стране атмосферу недоверия и подозрительности. Сталин в 1928 г. на пленуме ЦК ВКП(б) заявил, что «по мере нашего продвижения вперёд сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться». Максим Горький в 1930 г. дополнил этот тезис фразой: «Если враг не сдаётся – его уничтожают».

Посредством репрессий устранялась лучшая, свободомыслящая часть нации, способная критически оценивать происходящие в обществе процессы и потому представлявшая препятствие на пути утверждения личной власти Сталина.

Борьба с оппозиционными партиями. XII конференция РКП(б) в 1922 г. признала все антибольшевистские партии «антисоветскими», т.е. антигосударственными. Практиковалась дискредитация оппозиции путём навешивания ярлыков руководителей «подпольных антипартийных групп» и «контрреволюционных организаций». В 1922 г. состоялся открытый судебный процесс над эсерами. Государственный обвинитель Н. В. Крыленко потребовал расстрелять 12 из 47 подсудимых. Однако Президиум ЦИК СССР заменил расстрел лишением свободы на 5 лет. Часть меньшевиков была выслана за границу.

Судебные процессы над «вредителями».В 1928 г. в Москве состоялся показательный процесс над 50 инженерами – «старыми специалистами» и 3 немецкими консультантами с шахт Донбасса («Шахтинское дело»). Их обвинили во вредительстве на угольных предприятиях. На процессе под председательством А. Я. Вышинского было вынесено 5 смертных приговоров. После процесса было арестовано ещё около 2 тыс. технических специалистов, обвинённых во вредительстве.

В 1930 г. было объявлено о ликвидации «вредительских организаций»: «Промышленной партии» во главе с инженером Л.К. Рамзиным, «Союзного бюро ЦК меньшевиков» (глава Н.Н. Суханов) и «Трудовой крестьянской партии» (во главе – Н.Д. Кондратьев и А.В. Чаянов). На судебных процессах подсудимые публично каялись в своей вредительской деятельности по «развалу советской экономики» и «подготовке к свержению Советской власти» при помощи зарубежных сил. Эти процессы были судебной фальсификацией, никаких «вредительских организаций» в действительности не существовало, а признания добывались под морально-психологическим и физическим давлением.

«Чистки». Выдвиженцы.В 1928–1932 гг. были проведены «чистки» «спецов» – интеллигенции и служащих. Чистку прошли 1,2 млн. человек. Из них 138 тыс. были уволены, 23 тыс. – лишены гражданских прав («лишенцы»), несколько тысяч – арестованы. На освободившиеся посты было выдвинуто 140 тыс. рабочих-коммунистов. Вскоре, убедившись в неравноценности такой замены, власти дали отбой «охоте на вредителей». В 1931 г. Сталин даже призвал перейти от «политики разгрома» старой интеллигенции «к политике… заботы о ней». Была повышена зарплата «спецов», отменены дискриминационные меры по отношению к ним, в том числе ограничение на доступ молодёжи из семей интеллигенции к высшему образованию.

В 1929–1936 гг. из рядов ВКП(б) было исключено («вычищено») до 40% коммунистов, вызывавших сомнения в «надёжности».

Сопротивление репрессиям.В начале 1930-х годов возникает ряд антисталинских группировок, возглавляемых председателем Совнаркома РСФСР С.И. Сырцовым, секретарём Закавказского крайкома ВКП(б) В.В. Ломинадзе (1930 г.), работником Московской парторганизации М.Н. Рютиным (1932 г.), наркомами В.Н. Толмачёвым и А.П. Смирновым (1933 г.). Они решились прямо поставить перед ЦК ВКП(б) вопрос о снятии Сталина с поста генсека. Однако это запоздалое намерение не удалось осуществить. В 1932 г. М.Н. Рютин подготовил манифест «Ко всем членам ВКП(б)», где, в частности, писал: «С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора Сталин за последние пять лет отсёк и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом… С руководством Сталина должно быть покончено как можно скорее».

Рютинский манифест нашел отклик среди части делегатов XVII съезда ВКП(б) (январь 1934 г.). Около 300 делегатов проголосовали против вхождения И.В. Сталина в новый состав ЦК. Впоследствии этот съезд назовут «съездом расстрелянных», так как большинство его делегатов (1108 из 1961) будет уничтожено в ходе репрессий.

Начало массовых репрессий.1 декабря 1934 г. в Ленинграде коммунистом Л. Николаевым был убит С. М. Киров. Тайна этого преступления не разгадана до сих пор. Но оно было умело использовано Сталиным для устранения мешавших ему людей. Уже в день убийства Кирова было принято постановление Президиума ЦИК СССР, по которому следственным властям предписывалось вести дела обвиняемых в подготовке «террористических актов» ускоренным порядком (через военные трибуналы) и приговоры приводить в исполнение немедленно.

В убийстве Кирова был обвинён т. н. «Ленинградский центр». Перед судом предстали, в том числе, Зиновьев и Каменев. В 1935 г. состоялся процесс над Ленинградскими сотрудниками НКВД.

После убийства Кирова позиции Сталина значительно укрепились. На многие руководящие посты были поставлены его сторонники (А. Микоян, А. Жданов, Н. Хрущёв, Г. Маленков). В 1935 г. из библиотек были изъяты произведения Троцкого, Зиновьева, Каменева; ликвидированы Общество старых большевиков и Общество бывших политкаторжан. В 1934 г. в ходе обмена партийных билетов большевики проверялись на предмет сочувствия Троцкому, Зиновьеву и Каменеву.

Судебные процессы 1936–1938 гг. Аресты «врагов народа» достигли апогея в 1937 г. Началась постановка новых судебных спектаклей.

В 1935 г. состоялся процесс по делу т. н. «Московского центра» (Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Г. Е. Евдокимов, Г. Ф. Фёдоров и др.).

В 1936 г. состоялся первый Московский процесс т. н. «Троцкистско-зиновьевского центра» (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и др.). Государственный обвинитель прокурор А. Я. Вышинский произнёс знаменитую фразу: «Расстрелять взбесившихся псов!». 16 подсудимых обвинили в связях с Троцким, в причастности к убийству Кирова. Им был вынесен смертный приговор.

В 1937 г.на втором Московском процессе так называемого «Параллельного троцкистского центра» из 17 обвиняемых 13 были приговорены к смертной казни (Г. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков, Г. Я. Сокольников, К. Б. Радек и др.). Их обвинили в попытке свергнуть Советское правительство, в организации покушения на его лидеров, шпионаже в пользу Германии и Японии.

В 1937 г. по делу об «антисоветской троцкистской военной организации в Красной Армии» были обвинены в подготовке заговора, шпионаже в пользу Германии и расстреляны 8 крупнейших военачальников: М. Н. Тухачевский – зам. наркома обороны СССР, Маршал Советского Союза; А. И. Корк – начальник Академии имени М. В. Фрунзе, командарм II ранга; И. Э. Якир – командующий войсками Киевского военного округа, командарм I ранга; И. П. Уборевич – командующий войсками Белорусского военного округа, командарм I ранга, а также комкоры В. К. Пýтна, Р. П. Эйдеман, В. М. Примаков и Б. М. Фельдман. Для сравнения: в годы Великой Отечественной войны Красная армия потеряла 180 человек высшего комсостава от командира дивизии и выше, а в 1937–1938 гг. было арестовано более 500 командиров в звании от комбрига до маршала, из них 29 умерли под стражей, а 412 расстреляны. Всего было репрессировано 40 тыс. из 80 тыс. офицеров – половина командного состава Красной Армии. Репрессий в армии оказали губительное воздействие. Маршал Г. К. Жуков полагал: «Не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года».

В 1938 г. на третьем Московском процессе т.н.«Правотроцкистского антисоветского блока» к суду был привлечён 21 человек (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, А. П. Розенгольц, В. Ф. Шафарович, Х.Г. Раковский, Г. Г. Ягóда и др.). Подсудимых обвинили в убийстве Кирова, отравлении Куйбышева и Горького, заговоре против Сталина, шпионаже в пользу Германии и Японии и т.д. Большинство осуждённых, в том числе Бухарин и Рыков, были расстреляны.

Было истреблено руководство компартий союзных республик. Загадочной смертью умерли Г. Орджоникидзе, В. Куйбышев, М. Горький, Н. Крупская, Н. Аллилуева (супруга Сталина).

От репрессий страдали и сами репрессивные органы. Были уничтожены руководители органов безопасности, исполнители массовых репрессий – Г. Ягóда (расстрелян в 1936 г.) и Н. Ежов (расстрелян в 1940 г.). Ежова в 1938 г. сменил Л. Берия (расстрелян в 1953 г.).

По обвинениям в политических преступлениях было арестовано только в 1937–1938 гг. около 2 млн. человек, из них 800 тыс. было казнено. Огромный урон понесли интеллигенция, духовенство (с 1930 г. было закрыто 90 % церквей). Всего в 1930-е гг. было арестовано 7–10 млн. человек, около 90% осуждены к различным срокам заключения. Через ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) с конца 1920-х гг. до 1953 г. в общей сложности прошло, по разным данным, от 17 до 40 млн. человек. Около 3,5 млн. человек находилось в заключении одновременно.

Конституция СССР 1936 г. получила наименование «Сталинская», или «Конституция победившего социализма». Конституция отличалась декларативностью. В ней были зафиксированы тезисы, не имевшие реального отражения в жизни:

-«Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян».

-Тезис о построении, в основном, социализма.

-«Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора» (и это во времена террора!).

-Политической основой СССР провозглашались Советы депутатов трудящихся, экономической – социалистическая собственность на средства производства.

-Выборы в советы объявлялись прямыми, равными, тайными и всеобщими (в действительности – безальтернативными и формальными).

-Высшим законодательным органом объявлялся Верховный Совет СССР, состоявший из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей, а в период между его сессиями – Президиум Верховного Совета. Председателем Президиума Верховного Совета являлся М. И. Калинин. В реальности вся власть находилась в руках Сталина и высших партийных органов.

-Конституция отменила социальный слой лишенцев,декларировала социальные права трудящимся, демократические права и свободы (в реальности этого также не существовало).

Национальные отношения по Конституции 1936 г. В качестве основных форм национально-государственного строительства Конституция закрепила федерацию и автономию. СССР состоял из 11 союзных республик. Киргизская и Казахская автономные республики были преобразованы в союзные республики, а республики Закавказья – Азербайджанская, Армянская и Грузинская – непосредственно вошли в Советский Союз. ЗСФСР была упразднена.

Но федеративное устройство СССР было фикцией, в реальности существовало централизованное государство. Административно-командная система в 1930-е годы проводила искусственное объединение и разделение этносов.Так, ингуши и чеченцы в 1934 г. были соединены в одну Чечено-Ингушскую АССР, а осетины, напротив, были разделены на Северо-Осетинскую АССР (в составе РСФСР) и Юго-Осетинскую автономную область (в составе Грузии). Создавались искусственные национально-территориальные образования(Еврейская автономная область на Дальнем Востоке, где евреи раньше никогда не жили).

Реалиитоталитарного режима. В реальности «страна победившего социализма» значительно отличалась от декларируемых Конституцией положений. В стране возникла гигантская, но неэффективная директивная экономика с «подсистемой страха» – рычагами внеэкономического принуждения. Экономика приобрела «лагерный» облик. Значительная часть населения страны переместилась за колючую проволоку в ГУЛАГ. По прогнозам к 1936 г. население СССР должно было составлять 247 млн. человек. В действительности в 1939 г. насчитывалось 167-190 млн. жителей. Таким образом, в результате красного террора, эмиграции, гражданской войны и репрессий мы лишились почти 1/3 соотечественников, притом их лучших представителей. Средняя продолжительность жизни в 1926–1939 гг. сократилась на 15 лет.

Социально-классовую структуру общества составляли:

-рабочий класс – 34%, увеличился за 1929–1937 гг. с 9 до 24 млн.;

-класс колхозного крестьянства – 47%;

-«прослойка» служащих и интеллигенции – 16,5%;

-крестьяне-единоличники и некооперированные кустари – 2,5%.

Учёные выделяют ещё один класс – номенклатуру. (Номенклатура – перечень руководящих должностей, кандидатуры на которые утверждались компартией, а также лица, занимавшие эти должности). Номенклатура, в том числе её ядро – партократия, жила под страхом репрессий; её ряды периодически «перетряхивались». Это превращало представителей номенклатуры в простых проводников воли Сталина. За фасадом декоративной официальной власти Советов скрывалась настоящая власть режима личной диктатуры Сталина.

Историки называют общественный строй, созданный Сталиным, «государственным социализмом». Социализм – так как произошло обобществление производства, ликвидация частной собственности и «эксплуататорских» классов. Государственный – так как обобществление было не реальным, а иллюзорным: функции по распоряжению собственностью и политическая власть осуществлялись не народом, а партийно-государственным аппаратом и лично вождём – И. В. Сталиным.

Признаки тоталитарного режима – системы мобилизационного типа в СССР.Тоталитарный режим – государственная власть, которая осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества. Тоталитарный режим называют также общественной системой мобилизационного типа.

Её политическую основу составляли:

1. Господство однопартийной политической системы в лице ВКП(б).

2. Единая официальная идеология (коммунизм).

3. Система тотального контроля.

4. Культ харизматического вождя (И. В. Сталина).

5. Мощный репрессивный аппарат, массовый террор против оппозиции, целых классов, народов.

6. Сращивание партийного и государственного аппаратов.

7. Создание системы огосударствленных массовых организаций, вовлечение всех слоёв населения в идеологические организации (пионерия, комсомол, партия), обязательное участия граждан в делах режима, невозможность оставаться в стороне.

8. Унификация всей политической и общественной жизни.

9. Государственный контроль над средствами массовой информации, государственная монополия на СМИ.

Её экономическую основу составляли:

1. Руководство экономикой через бюрократический аппарат.

2. Полное подчинение производителя государству.

3. Ликвидация свободы труда, внеэкономическое принуждение.

4. Присвоение государством средств производства и рабочей силы.

5. Государственное регулирование рабочего дня и заработной платы.

6. Запрет забастовок.

7. Экономическая автаркия.

8. Милитаризация экономики и труда.

9. Государственное регулирование имущественных отношений.

В сфере духовной жизни происходило:

1. Огосударствление партийной идеологии и символики.

2. Изъятие и уничтожение «вредной» литературы, не укладывающейся в идеологические рамки правящего режима.

3. Разветвлённый аппарат обработки общественного сознания.

4. Идеологизация системы образования, начиная от детских садов.

5. Унификация и стандартизация духовной жизни.

6. Создание творческих союзов интеллигенции, обслуживающих правящую партию.

**

53. Культурная жизнь в СССР в 1920–1930-е годы. Культура русского зарубежья

В культуре 1920–1930-х гг. можно выделить три направления:

1. Официальная культура, поддерживаемая советским государством.

2. Неофициальная культура, преследуемая большевиками.

3. Культура русского зарубежья (эмигрантская).

«Культурная революция» в 1920-е гг.

Культурная революция – изменения в духовной жизни общества, осуществлённые в СССР в 20-30-е гг. XX в., создание социалистической культуры. Термин «культурная революция» введён В. И. Лениным в 1923 г. в работе «О кооперации».

Цели культурной революции.

1. Перевоспитание народных масс – утверждение марксистско-ленинской, коммунистической идеологии в качестве государственной.

2. Создание «пролетарской культуры», ориентированной на низшие слои общества, основанной на коммунистическом воспитании.

3. «Коммунизация» и «советизация» массового сознания через большевистскую идеологизацию культуры.

4. Ликвидация неграмотности, развитие образования, распространение научных и технических знаний.

5. Разрыв с дореволюционным культурным наследием.

6. Создание и воспитание новой советской интеллигенции.

Начало ликвидации неграмотности. Придя к власти, большевики столкнулись с проблемой низкого культурного уровня населения. Перепись населения 1920 г. показала, что в стране 50 млн. человек неграмотны (75% населения). В 1919 г. был принят декрет Совнаркома «О ликвидации неграмотности». В 1923 г. учреждено общество «Долой неграмотность» во главе с председателем ВЦИК М.И. Калининым. Открылись тысячи изб-читален, где обучались взрослые и дети. По переписи 1926 г. грамотность населения составила 51%. Открылись новые клубы, библиотеки, музеи, театры.

Наука. Власть стремилась использовать техническую интеллигенцию для укрепления экономического потенциала Советского государства. Под руководством академика И.М. Губкина велось изучение Курской магнитной аномалии, разведка нефти между Волгой и Уралом. Академик А.Е. Фéрсман вёл геологические изыскания на Урале и Дальнем Востоке. Открытия в области теории исследования космоса и ракетной техники сделали К.Э. Циолковский и Ф.А. Цáндер. С.В. Лебедев разработал метод получения синтетического каучука. Теорией авиации занимался основоположник самолётостроения Н.Е. Жуковский. В 1929 г. открылась Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ, президент – Н.И. Вавилов).

Отношение власти к гуманитарной интеллигенции. Власть ограничивала возможность гуманитарной интеллигенции участвовать в политической жизни, влиять на общественное сознание. В 1921 г. упразднили автономию высших учебных заведений. Профессоров и преподавателей, не разделявших коммунистические убеждения, увольняли.

В 1921 г. сотрудник ГПУ Я.С. Агрáнов сфабриковал дело о «Петроградской боевой организации». Её участниками была объявлена группа учёных и деятелей культуры, в том числе профессор В.Н. Таганцев и поэт Н.С. Гумилёв. Был расстрелян 61 человек, в том числе Гумилёв.

В 1922 г. был создан специальный цензурный комитет – Главлит, осуществлявший контроль за «враждебными выпадами» против политики правящей партии. Затем создан Главрепертком – комитет по контролю репертуаров театров.

В 1922 г. по инициативе В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого на двух «философских пароходах» из страны были высланы свыше 160 оппозиционно настроенных видных учёных и деятелей культуры – философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин и др. Был выслан П. А. Сорокин (он учился в Ивановском крае, – впоследствии – крупнейший социолог США).

В 1923 г. под руководством Н. К. Крупской прошла чистка библиотек от «антисоветских и антихудожественных книг». В их число попали даже произведения античного философа Платона и Л. Н. Толстого. К сер. 1920-х гг. были закрыты частные книгоиздательства и журналы.

Высшая школа. Подготовка новой интеллигенции.ВКП(б) взяла курс на формирование новой интеллигенции, безоговорочно преданной режиму. «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически, – заявлял Н. И. Бухарин. – И мы будем штамповать интеллигенцию, вырабатывать её, как на фабрике». В 1918 г. были отменены вступительные экзамены в вузы и плата за обучение. Открылись новые институты и университеты (к 1927 г. – 148, в дореволюционное время – 95). Например, в 1918 г. был открыт политехнический институт в Иваново-Вознесенске. С 1919 г. в вузах были созданы рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки к обучению в высшей школе рабоче-крестьянской молодёжи, не имевшей среднего образования. К 1925 г. выпускники рабфаков составляли половину студентов. Выходцам из буржуазно-дворянских и интеллигентских «социально чуждых» слоёв доступ к высшему образованию был затруднён.

Школьная система 1920-х гг. Ликвидировалась трёхзвенная структура средних учебных заведений (классическая гимназия — реальное училище — коммерческое училище) и заменялась на «политехническую и трудовую» среднюю школу. Из системы народного образования были удалены такие школьные предметы, как логика, богословие, латинский и греческий языки и другие гуманитарные предметы.

Школа стала единой и общедоступной. Она состояла из 2 ступеней (1-я ступень – четыре года, 2-я – пять лет). Подготовкой рабочих кадров занимались школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и школы рабочей молодёжи (ШРМ), а кадры административного и технического персонала готовились в техникумах. Школьные программы были ориентированы на коммунистическое воспитание. Вместо истории

Поможем в ✍️ написании учебной работы

OBRAZOVALKA.COM

OBRAZOVALKA.COM — образовательный портал

Наш сайт это площадка для образовательных консультаций, вопросов и ответов для школьников и студентов .

На вопросы могут отвечать также любые пользователи, в том числе и педагоги.

Консультацию по вопросам и домашним заданиям может получить любой школьник или студент.

В чем был смысл и задачи коллективизации?

Ответов: 2 | Категория вопроса: Подготовка к ЕГЭ

Ответы:

Педагог

коллективизация — соединение мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства

Ставились следующие основные задачи:

увеличить объём сельскохозяйственного производства,

ликвидировать неравенство в уровне жизни среди крестьян (п другим взглядам — уничтожить мелкого собственника — кулака, как субъекта в корне антагонистичного коммунистической идее),

внедрить новые технологии в деревню.

Педагог

Коллективизация сельского хозяйства — объединение индивидуальных сельских хозяйств в союзы, которые основываются на коллективной собственности на средства производства. В СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. сталинским режимом была проведена насильственная сплошная коллективизация сельского хозяйства.

Насильственная коллективизация нанесла сельскому хозяйству непоправимый урон. В результате поголовье коров сократилось на 35 %, свиней — на 50 %, а коз и овец — более чем на 30 %. В январе — феврале 1930 г. произошло около 2 тыс. крестьянских выступлений с участием около 700 тыс. человек.

В этих условиях в марте 1930 г. появились статья Сталина «Головокружение от успехов» и постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлением партлинии в колхозном движении». Вся вина за так называемые «перегибы» была возложена на местных руководителей. Была распущена часть искусственно созданных коллективных хозяйств.

Коллективизация означала переход к жесткому государственному контролю за сельскохозяйственным производством. В конце 1928 г. в деревне появились машинно-тракторные станции (МТС), которые обрабатывали землю колхозов за определенную плату. Создавались также государственные сельхозпредприятия — совхозы.

Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее.

Ф. М. Достоевский

В декабре 1927 года в СССР началась коллективизация сельского хозяйства. Данная политика была направлена на то, чтобы по всей стране сформировать колхозы, в которые должны были войти отдельные частные собственники земельных участков. Реализация планов коллективизации была поручена активистам революционного движения, а также, так называемым, двадцатипятитысячникам. Все это привело к тому, что в Советском Союзе произошло укрепление роли государства в аграрном и трудовом секторе. Стране удалось преодолеть «разруху» и провести индустриализацию промышленности. С другой стороны это привело к массовым репрессиям и знаменитому голоду 32-33 годов.

Причины перехода к политике массовой коллективизации

Коллективизация сельского хозяйства была задумана Сталиным как крайняя мера, с помощью которой можно решить подавляющее большинство проблем, которые на тот момент стали очевидны для руководства Союза. Выделяя основные причины перехода к политике массовой коллективизации можно выделить следующие:

- Кризис 1927 года. Революция, гражданская война и неразбериха в руководстве привели к тому, что в 1927 году был собран рекордно низкий урожай в аграрном секторе. Это было сильным ударом для новой Советской власти, а также для ее внешнеэкономической деятельности.

- Ликвидация кулачества. Молодая Советская власть по-прежнему на каждом шагу видела контрреволюцию и сторонников имперского режима. Именно поэтому было массово продолжена политика раскулачивания.

- Централизованное управление сельским хозяйством. В наследие советскому режиму досталась страна, где подавляющее большинство людей занимались индивидуальным сельским хозяйством. Новую власть такая ситуация не устраивала, поскольку государство стремилось контролировать все в стране. А контролировать миллионы независимых аграриев очень тяжело.

Говоря про коллективизацию необходимо понимать, что этот процесс был напрямую связан с индустриализацией. Под индустриализации понимается создание легкой и тяжелой промышленности, которая смогла бы обеспечить советскую власть всем необходимым. Это есть, так называемые, пятилетки, где всей страной строили заводы, гидроэлектростанции, платины и так далее. Это все было крайне важно, поскольку за годы революции и гражданской войны практически вся промышленность российской империи была уничтожена.

Проблема же заключалась в том, что индустриализация требовала большого количества рабочих рук, а также большого количества денег. Деньги были нужны не столько для оплаты труда рабочих, сколько для закупки оборудования. Ведь все оборудование производилось за рубежом, а внутри страны оборудования не производилось никакого.

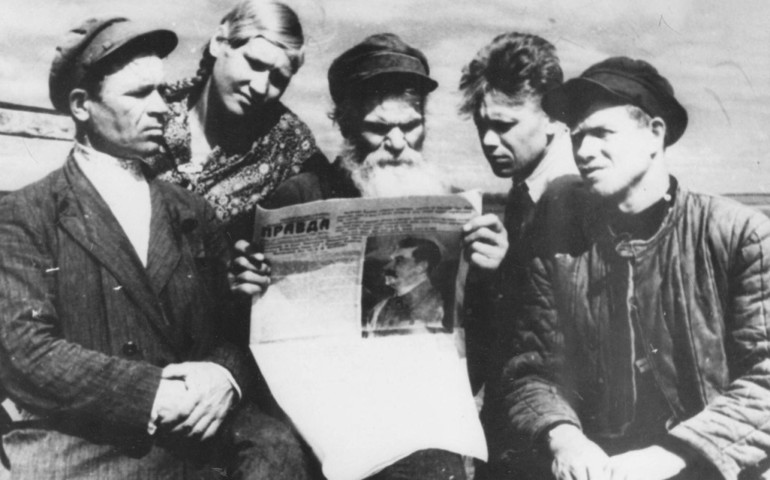

На начальном этапе лидеры Советской власти часто говорили о том, что западные страны сумели развить собственную экономику только благодаря своим колониям, из которых они выжимали все соки. В России таких колоний не было, тем более их не было у Советского Союза. Но по замыслу нового руководства страны такими внутренними колониями должны были стать колхозы. Фактически это и произошло. Коллективизация создавала колхозы, которые обеспечивали страну продовольствием, бесплатной или очень дешевой рабочей силой, а также рабочими руками, с помощью которых проходила индустриализация. Именно для этих целей был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. Этот курс был официально задом 7 ноября 1929 года, когда в газете «Правда» появилась статья Сталина под названием «Год Великого перелома». В этой статье Советский лидер говорил о том, что в течение года страна должна сделать рывок от отсталого индивидуального империалистического хозяйства к передовому коллективному хозяйству. Именно в этой статье Сталин открыто заявил о том, что в стране должно быть ликвидировано кулачество как класс.

5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКПб о темпах коллективизации. В этом постановлении говорилось о создании особых регионов, где реформирование сельского хозяйства должно было происходить прежде всего и в кратчайшие сроки. Среди главных регионов, которые были определены для проведения реформы, были обозначены следующие:

- Северный Кавказ, Поволжье. Здесь устанавливался крайний срок создания колхозов к весне 1931 года. Фактически две области должны были перейти к коллективизации за один год.

- Остальные зерновые регионы. Любые другие регионы, где массово выращивалось зерно, также подлежали коллективизации, но в срок до весны 1932 года.

- Остальные регионы страны. Оставшиеся регионы, которые были менее привлекательными в плане сельского хозяйства, планировалось приобщить к колхозам за 5 лет.

Проблема заключалась в том, что данный документ четко регламентировал с какими регионами работать и в какие сроки должно быть проведено действие. Но этот же документ ничего не говорил о том, какими путями следует проводить коллективизацию сельского хозяйства. Фактически местные власти самостоятельно стали принимать меры для того, чтобы решить поставленные перед ними задачи. И практически все сводили решение этой задачи к насилию. Государство сказало «Надо» и закрыло глаза на то, как это «Надо» реализовывалось…

Почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием

Решение задач, которые были поставлены руководством страны, предполагали наличие двух взаимосвязанных процессов: формирование колхозов и раскулачивание. Причем первый процесс очень сильно зависел от второго. Ведь для того чтобы сформировать колхоз, необходимо этому экономическому инструменту дать необходимый инвентарь для работы, чтобы колхоз был экономически выгодным, и мог сам себя прокормить. Государство на это деньги не выделяло. Поэтому был принят путь, который так нравился Шарикову, — все отнять и поделить. Так и сделали. У всех «кулаков» изымали имущество, которое передавалось в колхозы.

Но это не единственная причина, почему коллективизация сопровождалась раскулачиванием рабочего класса. Фактически одновременно руководство СССР решало несколько задач:

- Сбор бесплатного инструмента, животных и помещений для нужд колхозов.

- Уничтожение всех, кто смел высказывать недовольство новой властью.

Практическая реализация раскулачивания свелась к тому, что государство устанавливало норму для каждого колхоза. Необходимо было раскулачить 5 — 7 процентов всех «частных». На практике же идеологические приверженцы нового режима во многих регионах страны эту цифру значительно превосходили. В результате раскулачиванию подверглась не установленная норма, а до 20% населения!

Удивительно, но не было абсолютно никаких критериев для определения «кулака». И даже сегодня историки, которые активно защищают коллективизации и Советский режим, не могут четко сказать, по каким принципам происходило определение кулака и рабочего крестьянин. В лучшем случае нам говорят о том, что под кулаками понимали с люди, у которых в хозяйстве было 2 коровы или 2 лошади. На практике же таких критериев практически никто не придерживался и кулаком могли объявить даже крестьянина, у которого за душой не было ничего. Например, прадед моего близкого друга был назван «кулаком» за то, что у него была корова. За это у него отобрали все и сослали на Сахалин. И таких случае тысячи…

Выше мы уже говорили о постановлении от 5 января 1930 года. Это постановление, как правило, цитируется многими, но большинство историков забывают о приложении к этому документу, где давались рекомендации о том, как следует поступать с кулаками. Именно там мы можем найти 3 класса кулаков:

- Контрреволюционеры. Параноидальный страх Советской власти перед контрреволюцией вывел эту категорию кулаков к наиболее опасным. Если крестьянин признавался контрреволюционером, то все его имущество изымалось и передавалось колхозам, а сам человек отправлялся в концлагеря. Коллективизация же получала все его имущество.

- Богатые крестьяне. С богатыми крестьянами также не церемонились. По замыслу Сталина имущество таких людей также подлежат полной конфискации, а самих крестьян вместе со всеми членами их семьи переселяли в отдаленные регионы страны.

- Крестьяне со средним достатком. Имущество таких людей также конфисковывали, а людей отправляли не в дальние регионы страны, а в соседние регионы.

Даже здесь видно, что власть четко разделила людей и меры наказания к этим людям. Но власть абсолютно не указала, как определить контрреволюционера, как определить богатого крестьянина или крестьянина со средним доходом. Именно поэтому раскулачивание свелось к тому, что часто кулаками назывались те крестьяне, которые были неугодные людям с оружием. Именно так и происходила коллективизация и раскулачивание. Активистов советского движения наделили оружием, и те с энтузиазмом несли знамя советской власти. Нередко под знаменами этой власти, и прикрываясь коллективизацией, они просто сводили личные счеты. Для этого был даже придуман специальный термин «подкулачные». И к этой категории относились даже бедные крестьяне, которые ничего не имели.

В результате мы видим, что массовым репрессиям были подвергнуты те люди, которые были способны вести прибыльное индивидуальное хозяйство. Фактически это были люди, которые долгие годы выстраивали свое хозяйство таким образом, чтобы оно могло позволить зарабатывать деньги. Это были люди, которые активно переживали за результат деятельности. Это были люди, которые хотели и умели работать. И всех этих людей из деревни убрали.

Именно благодаря раскулачиванию Советская власть организовала свои концлагеря, в которые попало огромное количество людей. Эти люди использовались, как правило, в качестве бесплатные рабочей силы. Причем этот труд использовался на самых тяжелых работах, на которых обычные граждане работать не хотели. Это были лесозаготовки, добыча нефти, добыча золота, добыча угля и так далее. Фактически политические узники и ковали успех тех успех Пятилеток, о которых так гордо рапортовала Советская власть. Но это тема для другой статьи. Сейчас необходимо отметить, что раскулачивание в колхозах сводилось к проявлению крайней жестокости, что вызывало активное недовольство у местного населения. В результате во многих регионах, где коллективизация шла наиболее активными темпами, стали наблюдаться массовые восстания. Для их подавления даже использовали армию. Стало очевидно, что насильственная коллективизация сельского хозяйства нужных успехов не дает. Более того, недовольство местного населения стало перекидываться и в армию. Ведь когда армия вместо войны с врагом сражается со своим же населением, это сильно подкашивает ее дух и дисциплину. Стало очевидно, что в короткие сроки загнать людей в колхозы просто невозможно.

Причины появления статьи Сталина «Головокружение от успехов»

Наиболее активными регионами, где наблюдались массовые волнения были Кавказ, Средняя Азия и Украина. Люди использовали как активные формы протеста, так и пассивные. Активные формы выражались в демонстрациях, пассивные в том, что люди уничтожали все свое имущество, чтобы оно не досталось колхозам. И такого волнения и недовольства среди людей удалось «добиться» всего за несколько месяцев.

Уже в марте 1930 года Сталин понял, что его план провалился. Именно поэтому 2 марта 1930 года появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Суть данной статьи была очень простой. В ней Иосиф Виссарионович открыто перекладывал всю вину за террор и насилие во время коллективизации и раскулачивания на местные власти. В результате стал складываться идеальный образ советского вождя, который желает народу добра. Для укрепления этого образа Сталин разрешил всем добровольно выходить из колхозов, отмечаем, что эти организации не могут быть насильственными.

В результате большое количество людей, которых насильственно загнали в колхозы, добровольно из них вышли. Но это был только один шаг назад, чтобы сделать мощный рывок вперед. Уже в сентябре 1930 года ЦК ВКПб осудила местные органы власти за пассивные действия в проведении коллективизации аграрного сектора. Партия призвала к активным действиям с тем, чтобы добиться мощного вступления людей в колхозы. В результате в 1931 году уже 60% крестьян были в колхозах. В 1934 году — 75%.

Фактически «Головокружение от успехов» была необходима Советской власти, как средство воздействия на собственный народ. Нужно было как-то оправдать те зверства и то насилие, которое происходило внутри страны. Взять вину на себя руководство страны не могло, поскольку это моментально бы подорвало их авторитет. Именно поэтому были выбраны местные органы власти, как мишень для крестьянской ненависти. И этой цели добиться удалось. Крестьяне искренне поверили в душевные порывы Сталина, в результате чего всего через несколько месяцев перестали сопротивляться насильственному вступлению в колхоз.

Итоги политики сплошной коллективизации сельского хозяйства

Первые итоги политики сплошной коллективизации не заставили себя долго ждать. Производство зерна по стране сократилось на 10%, количество крупного рогатого скота сократилось на треть, количество овец в 2,5 раза. Такие цифры наблюдаются по всем аспектам сельскохозяйственной деятельности. В дальнейшем эти негативные тенденции удалось победить, но на начальном этапе негативный эффект был крайне силен. Этот негатив вылился в известный голод 1932-33 годов. Сегодня этот голод известен во многом из-за постоянных жалоб Украины, но на самом деле многие регионы Советской Республики очень сильно пострадали от того голода (Кавказ и особенно Поволжье). Всего события тех лет на себе ощутили порядка 30 миллионов человек. По разным данным от голода погибло от 3 до 5 миллионов человек. Эти события были обусловлены как действиями Советской власти по коллективизации, так и неурожайным годом. Несмотря на слабый урожай за рубеж продали практически весь запас зерна. Эта продажа была необходима для того, чтобы продолжить индустриализацию. Индустриализация была продолжена, но это продолжение стоило миллионов жизней.

Коллективизация сельского хозяйства привела к тому, что из деревни полностью исчезла богатое население, средне состоятельное население, и активисты, которые просто радели за результат. Там оставались люди, которые насильственно были загнаны в колхозы, и которые абсолютно никак не переживали за конечный результат своей деятельности. Связано это было с тем, что государство забирало себе большую часть того, что производили колхозы. В результате простой крестьянин понимал, вне зависимости от того сколько он вырастет государство заберет практически все. Люди понимали, что даже если они вырастят не ведро картошки, а 10 мешков, государство все равно им даст за это 2 килограмма зерна и все. И так было со всеми продуктами.

Крестьяне получали за свой труд оплату за, так называемые, трудодни. Проблема заключалась в том, что денег в колхозах практически не было. Поэтому крестьяне получали не деньги, а продукцию. Данная тенденция изменилась только к 60-м годам. Тогда стали выдавать деньги, но деньги очень маленькие. Коллективизация же сопровождалась тем, что крестьянам выдавалось то, что просто позволяло их прокормить. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в годы проведения коллективизации сельского хозяйства в Советском Союзе проходила выдача паспортов. Факт, о котором сегодня не принято массово говорить, заключается в том, что крестьянам паспорт не полагался. В результате крестьянин не мог уехать жить в город, поскольку у него не было документов. Фактически люди оставались привязанными к тому месту, где они были рождены.

Итоговые результаты

И если мы уйдем от советской пропаганды и взглянем на события тех дней независимо, то мы увидим отчетливые признаки, которые делают схожими коллективизацию и крепостничество. Как происходило крепостное хозяйство в имперской России? Крестьяне жили общинами в деревне, они не получали деньги, они подчинялись хозяину, были ограничены в свободе передвижения. С колхозами ситуация была такая же. Крестьяне жили общинами в колхозах, за свой труд они получали не деньги, а продукты, они подчинялись главе колхоза, и из-за отсутствия паспортов не могли покинуть коллектив. Фактически советская власть под лозунгами социализации вернула в деревню крепостное право. Да, это крепостное право было идеологически выдержанным, но суть от этого не меняется. В дальнейшем эти негативные элементы были во многом устранены, но на начальном этапе все происходило именно так.

Коллективизация с одной стороны базировалась на абсолютно античеловеческих принципах, с другой стороны это позволило молодой Советской власти провести индустриализацию и твердо встать на ноги. Что из этого важнее? Каждый должен сам ответить на этот вопрос. Абсолютно точно можно сказать только то, что успех первых Пятилеток базируется не на гениальности Сталина, а исключительно на терроре, насилии и крови.

Итоги и последствия коллективизации

Основные итоги сплошной коллективизации сельского хозяйства можно выразить в следующих тезисах:

- Страшный голод, в результате которых погибли миллионы людей.

- Полное уничтожение всех индивидуальных крестьян, которые хотели и умели работать.

- Темпы роста сельского хозяйства были очень низкими, поскольку люди не были заинтересованы в конечном результате своей работой.

- Сельское хозяйство стало полностью коллективным, истребив все частного.

Первые попытки проведения коллективизации были предприняты Советской властью сразу после революции. Однако в тот период существовало немало более серьезных проблем. Решение о проведении коллективизации в СССР принято на 15 съезда партии в 1927 г. Причинами коллективизации стали, прежде всего:

- необходимость крупных капиталовложений в промышленность для проведения индустриализации страны;

- и «кризис хлебозаготовок», с которым столкнулись власти в конце 20-х годов.