Коллективизация

Коллективизация – это объединение единоличных хозяйств крестьян в колхозы — коллективные хозяйства — в СССР

Начало коллективизации

1927г, 15 съезд ВКП(б)- взят курс на коллективизацию.

Сплошная коллективизация началась в 1929 г. после опубликования в газете «Правда» статьи Сталина И.В. «Год великого перелома».

Хронологические рамки: 1929-1937г.

Причины

-

Кризис хлебозаготовок 1926-1929гг.: крестьяне-единоличники снижали поставки зерна государству, так как закупочные цены зерна были слишком низкими

-

Необходимость капиталовложения в индустрию, деревня стала главным источником доходов государства для вложения капиталов в промышленность

Цели

-

Сделать СССР «одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире».

-

Обеспечить надёжный канал перекачивания денег из деревни в город для развития индустрии

-

Наладить эффективное сельскохозяйственное производство

-

Распространить влияние государства на частный сектор в сельском хозяйстве, то есть осуществить полное огосударствление экономики.

Ход коллективизации

-

Объединение единоличных крестьян в колхозы

Основная форма объединения — колхозы. В них обобществлялись скот, земля, инвентарь.

Сроки – крайне сжатые. В Постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» их определили так:

— Поволжье, Северный Кавказ- 1 год

— Украина, черноземье, Казахстан – 2 года

— остальные районы- 3 года.

В деревни направлены наиболее идейные рабочие — «двадцатипятысячники», затем ещё 35 тысяч.

Для координации создавались новые учреждения, занимавшиеся коллективизацией (Зернотрест, Колхозцентр, Трактороцентр) — Наркомат земледелия. Глава — Я.А.Яковлев.

Нежелание крестьян вступать в колхозы решалось силой: конфисковывали имущество, запугивали людей, сажали под арест.

-

Раскулачивание — «ликвидация кулачества как класса».

Кулаков делили на три категории:

-

Участники выступлений против советской власти (арестовывались и передавались в руки ОГПУ)

-

Зажиточные хозяева, которые имели влияние на остальных (выселялись вместе с семьями в Казахстан, Сибирь, на Урал)

-

Все остальные (переселялись в те же районы, но на худшие земли).

Чёткой градации групп не было.

Земля, имущество, деньги- всё это конфисковывалось у кулаков. Трагизм был ещё и в том, что были даны чёткие указания, сколько человек необходимо было выделить по каждой категории, что приводило к тому, что в разряд « кулаков» часто попадали и середняки.

Выделяли ещё разряд населения — « подкулачники» – подсобники «врагов-мироедов», вот уж под эту категорию можно было подвести кого угодно.

Ответом на насильственную коллективизацию и раскулачивание стали массовые выступления народа, убой скота.

Сталин решил временно уступить, отметив в статье

«Головокружение от успехов» (весна 1930г.), что в перегибах виновны местные власти.

14 марта 1930 г., ЦК ВКП(б) — постановление «О борьбе с искривлениями линии партии в колхозном движении», в котором местные власти обвинялись в следующем:

в нарушении принципа добровольности;

в «раскулачивании» середняков и бедняков;

в мародерстве;

в поголовной коллективизации;

в закрытии церквей, рынков, базаров.

Первый эшелон местных организаторов колхозов репрессирован.

Многие созданные колхозы распущены.

Однако осенью 1930 года процесс коллективизации продолжился.

В 1932-1933 году в самых плодородных районах был голод (причины: засуха, падение скота, рост госпланов госзаготовок, отсталая техническая база) однако это не остановило партию: объёмы госпоставок росли, зерно вывозили за границу, чтобы получить деньги.

7 августа 1932г — принят Закон об охране социалистической собственности (в народе его прозвали « законом о трёх колосках»), по которому за хищение государственной собственности предусматривался расстрел или срок заключения на 10 лет.

1932- введены в колхозах трудодни, сдельщина, бригадная организация труда.

1933- созданы политотделы и МТС (так уже к 1934 году в колхозах было 280 тыс. тракторов)

1935- отменена карточная система

1937- колхозы получили землю в вечное пользование.

В 1937 году коллективизация была объявлена завершённой: 97% хозяйств были в колхозах.

Съезды колхозников

1930 г. — I Всесоюзный съезд колхозников

1935 г. — II Всесоюзный съезд колхозников.

Формы колхозного хозяйства

-

Коммуны — в них обобществлялись все средства производства, скот, земля, у работников не было личного хозяйства, уравнительное распределение- не по труду, а по едокам. К лету 1929г. коммуны составляли 2% всех колхозов.

-

Артели – отличие от коммуны в том, что члены её имели личное подсобное хозяйство. Доходы распределялись по количеству и качеству труда, по трудодням. В 1929г. артели составляли 33.6 % колхозов.

-

ТОЗы- товарищества по совместной обработке земли. В них обобществлялась только земля и труд, а скот, машины, инвентарь оставались в частной собственности. Доходы распределялись не только по количеству труда, но и в зависимости от размеров паевых взносов и ценности средств производства, предоставленных товариществу каждым его членом. В 1929 году ТОЗы составляли 60.2 % колхозов.

-

Параллельно с колхозами ещё с 1918 года на базе специализированных хозяйств (например, конезаводов) создавались совхозы .Работникам совхозов начислялись заработная плата по нормативам и в денежной форме, они являлись наёмными работниками, а не совладельцами.

Итоги

ПОЗИТИВНЫЕ:

-

Государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, а налоги с колхозов – в 3.5, что значительно пополнило бюджет государства.

-

Колхозы стали надёжными поставщиками сырья, продовольствия, капитала, рабочей силы, что приводило к развитию промышленности.

-

К концу 1930- х годов было построено более 5000 МТС — машинно — тракторных станций, которые обеспечивали колхозы техникой, которую обслуживали рабочие из городов.

-

Главный итог коллективизации – индустриальный скачок, резкое повышение уровня развития промышленности.

НЕГАТИВНЫЕ:

-

Коллективизация негативно сказалась на сельском хозяйстве: сократилось производство зерна, поголовье скота, урожайность, количество посевных площадей.

-

Колхозники не имели паспорта, значит, не могли выезжать за пределы деревни, становились заложниками государства, лишившись свободы передвижения.

-

Был уничтожен целый слой крестьян-единоличников с его культурой, традициями, навыками хозяйствования. На смену пришёл новый класс- « колхозное крестьянство».

-

Большие людские потери: 7-8 млн. людей погибло в результате голода, раскулачивания, переселения.

-

Складывание административно- командного управления сельским хозяйством, его огосударствление.

-

Потеря стимулов к труду в деревне.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 57 1–20 | 21–40 | 41–57

Добавить в вариант

По историческим вопросам в обществе высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из противоречивых точек зрения:

«Коллективизация сельского хозяйства способствовала социально-экономическому и культурному развитию СССР».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:

1) …

2) …

Аргументы в опровержение:

1) …

2) …

Задания Д14 № 465

Что из названного было одной из причин быстрых темпов коллективизации сельского хозяйства в конце 1920-х гг.?

1) материальная заинтересованность зажиточных крестьян в создании колхозов

2) успех деятельности крестьянских кооперативов в предыдущие годы

3) насильственные действия со стороны властей в отношении крестьян

4) массовое разорение индивидуальных крестьянских хозяйств в результате падения цен на продовольствие

Какой курс экономического развития страны был сформулирован и провозглашен на съезде? Используя текст источника, определите, как руководство страны характеризует уровень развития сельского хозяйства и пути его дальнейшего развития.

Показать

1

Материалы какого съезда ВКП (б) представлены в этом отрывке? В каком году состоялся этот съезд? Как называлось советское правительство в данный период?

2

Задания Д22 C2 № 2013

Используя материалы источника и знания по истории, определите, какие условия проведения данного курса были сформулированы на съезде? Как в реальности руководство страны проводило этот курс? Какие изменения в жизни крестьян произошли под влиянием проведения этого курса?

Задания Д22 C2 № 2013

Используя материалы источника и знания по истории, определите, какие условия проведения данного курса были сформулированы на съезде? Как в реальности руководство страны проводило этот курс? Какие изменения в жизни крестьян произошли под влиянием проведения этого курса?

Показать

1

Материалы какого съезда ВКП (б) представлены в этом отрывке? В каком году состоялся этот съезд? Как называлось советское правительство в данный период?

2

Какой курс экономического развития страны был сформулирован и провозглашен на съезде? Используя текст источника, определите, как руководство страны характеризует уровень развития сельского хозяйства и пути его дальнейшего развития.

В статье И. В. Сталина «Головокружение от успехов»

1) объявлялось об отказе от нэпа

2) в сторону уменьшения корректировались темпы индустриализации

3) вина за негативные итоги коллективизации возлагалась на местных руководителей

4) признавалась ошибочной политика коллективизации

Что из названного стало последствием проведённой в конце 1920-х — начале 1930-х гг. коллективизации?

1) рост числа отрубов и хуторов

2) повышение уровня механизации сельского хозяйства

3) рост социального расслоения в деревне

4) значительный рост урожаев и поголовья скота в первые годы политики коллективизации

В статье И. В. Сталина «Головокружение от успехов»

1) признавалась ошибочной теория построения социализма в одной отдельно взятой стране

2) в сторону уменьшения корректировались темпы индустриализации

3) обосновывалась необходимость заключения с Германией Пакта о ненападении

4) вина за негативные явления, проявившиеся в ходе коллективизации, возлагалась на местных руководителей

Задания Д1 № 27

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в ответ.

1) проведение Игр XXII Олимпиады в Москве

2) образование СССР

3) начало коллективизации крестьянских хозяйств

4) подавление восстания моряков в Кронштадте

5) Карибский кризис

Задания Д14 № 54

В результате коллективизации

1) в несколько раз выросла урожайность зерновых культур

2) обеспечены опережающие по сравнению с промышленностью темпы роста сельскохозяйственного производства

3) земля перешла в распоряжение крестьянской общины

4) возник новый социальный слой — колхозное крестьянство

Задания Д14 № 93

Что из названного стало последствием коллективизации в конце 1920-х —начале 1930-х гг.?

1) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда

2) значительный рост поголовья скота

3) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян

4) прекращение вывоза зерна за границу

Задания Д13 № 133

Как называли рабочих промышленных центров СССР, направленных по решению ВКП(б) в деревню в целях проведения коллективизации?

1) стахановцы

2) ударники

3) двадцатипятитысячники

4) рабфаковцы

Задания Д13 № 135

Что из названного относится к результатам коллективизации?

1) увеличение посевных площадей

2) повышение уровня жизни крестьян-единоличников

3) решение продовольственной проблемы

4) рост поставок зерна и технических культур государству

Задания Д14 № 348

Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.?

1) прекращение вывоза зерна за границу

2) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян

3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур

4) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда

Задания Д3 № 559

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.

1) Ускорение

2) гласность

3) раскулачивание

4) коллективизация

5) период разрядки

6) дефолт

Задания Д13 № 932

Социально-экономическая политика, проводимая Советским государством в годы Гражданской войны, —

1) НЭП

2) «военный коммунизм»

3) коллективизация

4) индустриализация

Что из перечисленного является одним из следствий коллективизации в СССР?

1) разорение крестьянского хозяйства

2) отказ России от экспорта зерна

3) завершение внутрипартийной борьбы в ВКП(б)

4) введение продразвёрстки

Какие три из перечисленных положений относятся к первым декретам, принятым советским правительством в октябре 1917−феврале 1918 гг.?Соответствующие цифры запишите в ответ.

1) об отделении церкви от государства

2) о коллективизации сельского хозяйства

3) о всеобщей воинской повинности

4) о национализации банков

5) об отмене частной собственности на землю

6) о введении продовольственного налога

Что из перечисленного является одним из последствий коллективизации в СССР?

1) развитие товарно-денежных отношений

2) формирование слоя зажиточных крестьян

3) усиление административных рычагов власти в деревне

4) появление личных подсобных хозяйств крестьян

Что из перечисленного относится к политике «военного коммунизма»?

1) форсированные темпы индустриализации

2) введение обязательной трудовой повинности

3) массовая коллективизация сельского хозяйства

4) введение «золотого червонца»

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.

1) Совнарком

2) рабочий контроль

3) коллективизация

4) военный коммунизм

5) индустриализация

6) продразверстка

Всего: 57 1–20 | 21–40 | 41–57

Новая экономическая политика (НЭП)

В условиях острого социально-экономического и политического

кризиса на X съезде РКП (б), проходившего 8–19 марта 1921 г., было

принято решение отказаться от политики военного коммунизма

и ввести в стране новую экономическую политику.

Причина введения НЭПа:

— провал политики военного коммунизма, приведшей к социально-экономическому и политическому кризису;

— массовые восстания крестьян, недовольных продразвёрсткой

и другими чрезвычайными мерами власти;

— выступления рабочих в городах (стачки и восстания);

— выступления в армии и на флоте (Кронштадтское восстание);

— стремление большевиков преодолеть политический кризис

и сохранить власть.

Основные мероприятия НЭПа:

— замена продразвёрстки продналогом;

— разрешение аренды земли и найма рабочей силы в сельском

хозяйстве;

— восстановление товарно-денежных отношений;

— разрешение частного предпринимательства, передача в частные

руки мелких предприятий, разрешение аренды средних и концессий

с участием иностранного капитала на крупных предприятиях при сохранении в руках государства «командных высот» в экономике;

— разрешение найма рабочей силы в промышленности и сфере

услуг;

— восстановление свободной торговли (государственная, кооперативная, частная);

— сохранение государственной монополии на внешнюю торговлю;

— укрепление финансовой системы, стабилизация курса рубля

и проведение денежной реформы;

— замена пайковой системы оплаты труда на денежную;

— отмена уравниловки в оплате труда — размер заработной платы зависел от результатов труда (принцип военного коммунизма

«от каждого по способностям, каждому по потребностям» заменён

на принцип «от каждого по способностям, каждому по труду»);

— отмена трудовой повинности, обеспечение предприятий рабочей силой через биржи труда;

— перевод части государственных предприятий на хозрасчёт, создание крупных государственных трестов;

— введение оплаты услуг (коммунальных, транспортных, связи).

Введение НЭПа позволило выйти из экономического и социального кризиса, восстановить к середине 1920-х гг. довоенный уровень

производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

Но результатом НЭПа стала социальная дифференциация в городе

и расслоение крестьянства. В развитии НЭПа были противоречия,

приводившие к кризисам:

1923 г. — кризис сбыта,

1925 г. — товарный кризис,

1927–1928 гг. — кризис хлебозаготовок.

Причины свёртывания НЭПа:

— противоречия между административными и рыночными методами управления экономикой;

— ограничение участия частного капитала в экономике не позволяли использовать его для решения задачи индустриализации страны;

— усиление социального расслоения, появление нэпманов (новой

буржуазии, эксплуататорских элементов) вызывало недовольство части населения;

— доминирование в обществе политической установки на временный характер НЭПа;

— победа во внутриполитической борьбе 1920-х гг. противников

НЭПа, считавших, что НЭП был необходим только как временная

мера для выхода из кризиса и что рыночные отношения несовместимы с социалистической идеей и практикой.

Социалистическая модернизация в СССР

В середине 1920-х гг. разворачивается партийная дискуссия вокруг

тезиса И. В. Сталина о возможности построения социализма в отдельной стране. Против тезиса Сталина выступил Л. Д. Троцкий, остававшийся сторонником мировой социалистической революции, идея которой была обоснована в трудах классиков марксизма – К. Маркса и

Ф. Энгельса. В ходе партийной дискуссии большинство поддержало

Сталина. Руководство страны провозглашает курс на строительство

социализма («социалистическую реконструкцию»).

План строительства социализма включал в себя три составные

части — индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства

и культурную революцию.

По вопросу о темпах и способах строительства социализма среди

руководителей ВКП (б) высказывались различные мнения.

Н. И. Бухарин считал индустриализацию приоритетной, но проводить её предлагал по мере накопления средств за счёт экономии

государственных расходов и увеличения доходов, в том числе от развития рыночных отношений. Он выступал за развитие различных

форм кооперации в деревне, обратившись к крестьянам с лозунгом

«Обогащайтесь!». Первоначально позицию Бухарина поддерживал

И. В. Сталин.

Л. Д. Троцкий был сторонником проведения ускоренной (форсированной) индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, что поможет получить необходимые для индустриализации

средства.

И. В. Сталин в ходе внутрипартийной борьбы критиковал позицию Троцкого, но после высылки Троцкого реализовал предложенный им вариант строительства социализма в СССР.

В 1928 г. был утверждён первый пятилетний план. С этого времени

экономическое развитие СССР осуществлялось в соответствии с государственными планами.

Курс на индустриализацию был провозглашён на XIV съезде ВКП (б)

в 1925 г. Индустриализация проходила под лозунгом «Превратим

СССР из страны, ввозящей машины, в страну, производящую машины!».

Цели индустриализации:

— преодолеть технико-экономическую отсталость страны;

— обеспечить экономическую независимость;

— создать мощную тяжёлую и оборонную промышленность;

— создать машинно-техническую базу для проведения коллективизации сельского хозяйства.

В условиях свёртывания частного предпринимательства и невозможности привлечения иностранных кредитов средства на индустриализацию правительство получало за счёт перекачивания ресурсов

из сельского хозяйства, займов у населения и сокращения потребления внутри страны. Иностранную валюту, необходимую для закупки

станков и оборудования для строящихся новых заводов и фабрик,

получали путём увеличения экспорта сельхозпродукции. В самой

стране в первой половине 1930-х гг. действовала карточная система —

нормированное распределение товаров для населения городов. Ещё

одним источником валюты стала распродажа произведений искусства из музеев страны.

Особенности индустриализации:

— проводилась в соответствии с государственными планами;

— сопровождалась вытеснением частного предпринимательства

и полным огосударствлением экономики;

— проводилась за счёт внутренних источников накопления в сжатые исторические сроки;

— сопровождалась трудовым энтузиазмом населения (социали-

стическое соревнование, движение передовиков производства, стахановское движение);

— приоритетным было развитие тяжёлой промышленности

в ущерб лёгкой.

Результаты индустриализации:

— реконструирована материально-техническая база народного

хозяйства;

— созданы новые отрасли промышленности;

— достигнута экономическая независимость страны;

— СССР превратился в мощную индустриальную державу (по разным оценкам, в конце 1930-х гг. занимал 2-е или 3-е место в мире

по объёмам промышленного производства);

— ликвидирована безработица;

— укреплена обороноспособность страны;

— сложилась административно-командная система управления;

— широкое распространение получили внеэкономические формы

принуждения.

Коллективизация сельского хозяйства

Первые попытки создания коллективных хозяйств (колхозов)

на социалистических принципах в деревне предпринимались ещё

в годы военного коммунизма, но они не получили широкого распространения. В годы НЭПа в сельском хозяйстве развивались прежде

всего низшие формы кооперации (снабженческо-сбытовая кооперация). С провозглашением курса на социалистическое строительство встал вопрос о социалистическом преобразовании деревни.

Хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. показал, что при сохранении индивидуальных хозяйств правительство не сможет получить

из сельского хозяйства необходимые для индустриализации средства.

7 ноября 1929 г. И. В. Сталин опубликовал в газете «Правда» статью

«Год великого перелома», в которой утверждал: «Истекший год был

годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шёл и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города

и деревни… Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось

повернуть основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталистического пути развития, от которого выигрывает

лишь кучка богатеев-капиталистов, а громадное большинство крестьян вынуждено разоряться и прозябать в нищете, — к новому, социалистическому пути развития, который вытесняет богатеев-капиталистов, а середняков и бедноту перевооружает по-новому, вооружает

новыми орудиями, вооружает тракторами и сельскохозяйственными

машинами, для того чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на широкий путь товарищеской, коллективной обработки земли». Начинается проведение сплошной коллективизации.

27 декабря 1929 г. в речи на конференции аграрников-марксистов он

заявил: «… от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса».

21 января 1930 г. Сталин выступил со специальной статьёй «К вопросу о политике ликвидации кулачества как класса».

Цели сплошной коллективизации:

— создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств для

преодоления зависимости государства от единоличных хозяйств в вопросах хлебозаготовок;

— ликвидация кулачества как класса, чуждого социализму;

— огосударствление частного сектора сельского хозяйства;

— увеличение объёмов сельхозпроизводства;

— получение из сельского хозяйства средств, необходимых для

проведения индустриализации;

— ликвидация «аграрного перенаселения», обеспечение промышленных предприятий рабочей силой за счёт оттока населения из деревни.

Сплошная коллективизация и раскулачивание проводились

насильственными методами, что вызвало массовое недовольство

крестьян, вылившееся в ряде районов в восстания. Уже 2 марта

1930 г. Сталин был вынужден выступить в газете «Правда», в которой

в тот день был опубликован «Примерный устав» колхозов, со статьёй «Головокружение от успехов: к вопросам колхозного движения»,

в которой вину за насильственные методы коллективизации возложил на «ретивых “обобществителей”». Начался отток крестьян

из колхозов. Но после некоторого ослабления давления на крестьян

летом-осенью 1930 г. возобновляется практика насильственного объединения единоличных хозяйств в колхозы и совхозы.

Итоги и последствия коллективизации:

— ликвидация кулаков и слоя зажиточных крестьян;

— уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве;

— отчуждение крестьян от собственности и земли;

— ликвидация экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве;

— создание крупных механизированных хозяйств;

— замедление темпов роста сельскохозяйственного производства

и постоянные обострения продовольственной проблемы в стране;

— голод 1932–1933 гг.

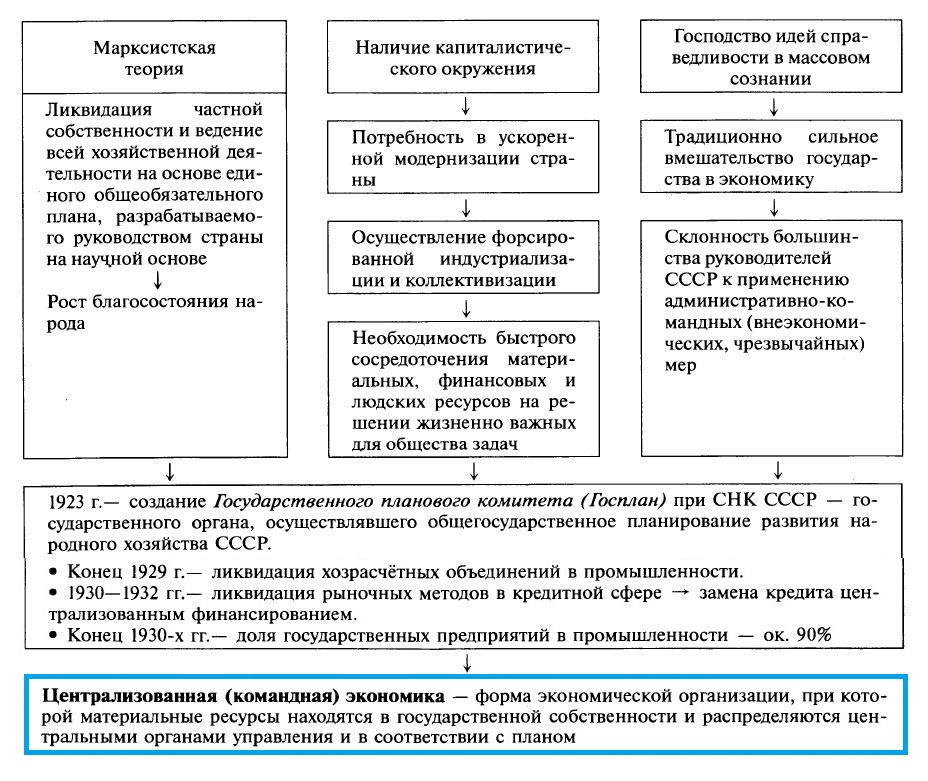

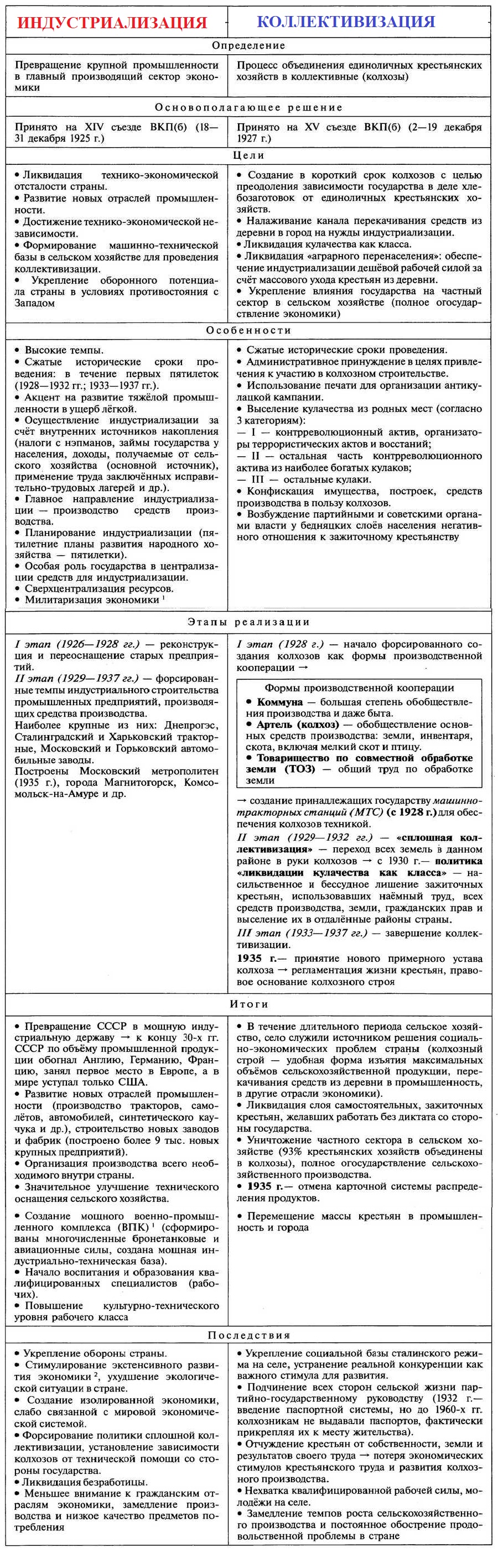

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства

Раздел ОГЭ по истории: 3.1.7 Поиск путей построения социализма. Формирование централизованной (командной) экономики. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. …

Свертывание новой экономической политики

В конце 20-х гг. источники финансирования промышленности практически отсутствовали. Частнокапиталистические накопления были незначительны и всячески блокировались. Экспорт товаров был в два раза ниже, чем в 1913 г.

Ощущалась технико-экономическая отсталость СССР от Западной Европы. Так, в 1928 г. в СССР в день выпускалось всего 2 грузовика и 3 трактора, 70 % станков и промышленного оборудования закупалось за рубежом. Отсталость промышленности сказывалась на снижении обороноспособности. Наблюдалась неравномерность в экономическом потенциале различных регионов страны. Таковы основные причины политики индустриализации.

В конце 20-х гг. в руководстве СССР сформировались две основные стратегии дальнейшего экономического развития страны.

- Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский выступали за повышение жизненного уровня народа и повышение темпов развития народного хозяйства, предлагали развивать кооперацию, отвергали путь повышения промышленных и снижения сельскохозяйственных цен. Это была стратегия регулируемого рынка.

- И. В. Сталин, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов предлагали начать ускоренное развитие тяжелой промышленности и коллективизацию деревни. Экономические планы они рассматривали как директивы, обязательные для выполнения, опровергали существование экономических законов. И. В. Сталин и его сторонники стремились создать мощную военную державу. Главный акцент в развитии промышленности они предлагали сделать на развитие энергетики, металлургии, химической промышленности, машиностроения, которые являлись основой военно-промышленного комплекса.

Группу Н. И. Бухарина поддерживала часть партийной интеллигенции, квалифицированные рабочие и крестьяне. Сторонники Н. И. Бухарина осознавали бесперспективность командно-бюрократических методов, искали пути превращения промышленного рабочего в реального хозяина на предприятии. Однако большинство членов партии поддержало И. В. Сталина.

Какое-то время позиции Н. И. Бухарина и И. В. Сталина сосуществовали параллельно. В 1928—1929 гг. произошло их столкновение из-за «хлебного кризиса», вызванного тем, что в 1928 г. государство снизило заготовительные цены на хлеб и подняло цены на промышленные товары. Крестьяне не выставили на продажу свою продукцию, что вызвало перебои с продовольствием в городах. Руководство партии санкционировало проведение чрезвычайных мер: запрета рыночной торговли и арестов крестьян, отказывающихся продавать хлеб по невыгодным ценам. Это означало отказ от принципов НЭПа и переход к нормам командно-административной системы.

Формирование централизованной (командной) экономики

Характерные черты советской модели экономики:

- Господство государственной собственности.

- Командно-административная система в управлении.

- Ликвидация свободы труда —► внеэкономическое принуждение (ГУЛАГ — Главное управление лагерей и мест заключения).

- Фактический запрет забастовок —► жёсткая дисциплина.

- Обособление, изоляция от мировой экономической системы —► опора на собственные силы.

- Милитаризация экономики.

- Государственное регулирование имущественных отношений.

- Государственное регулирование рабочего дня, заработной платы.

Индустриализация

На V съезде Советов СССР был утвержден первый пятилетний план развития промышленности на 1928—1932 гг. Он предусматривал увеличение выпуска промышленной продукции на 136 %о, производительности труда — на 110 %о, снижение себестоимости продукции — на 35 %о. Планировалось строительство более чем 1200 заводов. По плану приоритет отдавался тяжелой промышленности.

Сразу же после принятия план подвергся многочисленным корректировкам в сторону повышения. XVI съезд партии (июнь — июль 1930 г.) одобрил действия сторонников ускорения темпов социалистического строительства и выдвинул лозунг «Пятилетку в четыре года!»

Увеличенные планы не соответствовали возможностям производства. Строительство сотен промышленных объектов было начато и не завершено из-за нехватки сырья, топлива, оборудования, рабочей силы.

Источником средств для индустриализации было прежде всего сельское хозяйство. Для этого искусственно завышались цены на промышленную продукцию и снижались на сельскохозяйственную. Были в несколько раз повышены налоги для сельского населения. Еще одним источником были снижение заработной платы на предприятиях и принудительные займы у населения. Государство продавало за рубеж драгоценные металлы и художественные ценности, реквизированные из частных коллекций и музеев. На стройках пятилеток использовался бесплатный труд заключенных.

Используя средства массовой информации, руководство СССР пропагандировало массовую мобилизацию населения в поддержку индустриализации.

В 1930 г. было развернуто строительство около 1500 объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений. Был воздвигнут ряд гигантских транспортных и промышленных сооружений: Турксиб (Туркестано-Сибирская железная дорога), ДнепроГЭС (Днепровская гидроэлектростанция), металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке, Челябинске, Новокузнецке, Норильске, Уралмаш (Уральский машиностроительный завод); тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове; Уральский вагонный завод, ГАЗ (Горьковский автомобильный завод). В 1935 г. открылась первая очередь Московского метрополитена общей протяженностью 11,2 км.

В 1928—1931 гг. была развернута кампания против «буржуазных специалистов». Всякий раз, когда на предприятии происходил несчастный случай или не выполнялся план, в этом обвиняли старых специалистов.

«Буржуазных специалистов» сменили «выдвиженцы» — руководители, выдвинутые из лучших рабочих, зачастую не имевшие образования, окончившие лишь краткосрочные курсы.

Политика выдвижения новых кадров привела к изменениям состава рабочего класса. За первую пятилетку количество рабочих в промышленности и в строительстве увеличилось с 3,7 млн до 8,5 млн человек. Безработица среди рабочих была ликвидирована. Значительная часть новых рабочих представляла собой вчерашних крестьян, уклоняющихся от коллективизации. Без соответствующей квалификации, часто находясь на нелегальном положении (уходили из колхозов без разрешения), новые пролетарии в поисках лучших условий труда постоянно меняли место работы. Участились неявки на работу, увеличилось количество случаев хулиганства и поломок техники, выпуска бракованной продукции, резко возросли производственный травматизм, алкоголизм и преступность. Для уменьшения текучести кадров в 1932 г. была введена система прописки.

В начале 1933 г. было заявлено, что пятилетний план выполнен за 4 года и 3 месяца. Однако он был выполнен на 70 %. Социальная сфера (здравоохранение, народное образование, жилищное строительство) практически не развивалась.

Индустриализация проводилась экстенсивными методами, с огромными материальными издержками и сопровождалась инфляцией. Производительность труда, которая по плану должна была увеличиться на 110 %о, осталась на прежнем уровне.

Вторая пятилетка (1933—1937 гг.) тоже не была выполнена, но партийная верхушка вновь сознательно обманывала народ, заявляя о выполнении пятилетки, как и в 1933 г., за 4 года и 3 месяца. Руководство страны заявило о построении в основном социалистического общества. По сути индустриализация в СССР способствовала развитию только тяжелой промышленности, особенно военно-промышленного комплекса.

В результате проведения индустриализации в стране оформилась административно-командная система руководства промышленностью и экономикой.

Эта система строилась на основе единства государственной власти и государственной собственности, приказных методов управления, эксплуатации рабочих и использования подневольного труда заключенных.

Коллективизация сельского хозяйства

В 1928 г. государство заготовило на 128 млн пудов хлеба меньше, чем в 1927 г., что обострило проблему снабжения городов хлебом. Эти события получили название «кризиса хлебозаготовок». В таких условиях государство прибегло к «чрезвычайным мерам» — насильственному изъятию хлеба у зажиточных крестьян, ограничению рыночной торговли зерном, отмене НЭПа. Хлебозаготовительная кампания 1929 г. оказалась под угрозой срыва из-за нежелания крестьян продавать хлеб государству по заниженным ценам. В этой ситуации колхозы стали рассматриваться как средство решения хлебной проблемы и одновременно ликвидации кулачества как класса.

Коллективизация — это преобразование мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные социалистические предприятия (колхозы, совхозы, артели, товарищества совместной обработки земли).

Цели коллективизации:

- Победа социалистических отношений в деревне.

- Ликвидация частной собственности.

- Создание крупных сельскохозяйственных предприятий.

- Обеспечение города продовольствием.

Первый пятилетний план, одобренный в мае 1929 г., предполагал к концу пятилетки на добровольной основе вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию 85 % хозяйств, в том числе в колхозы — 18—20 %, но уже летом 1929 г. был выдвинут лозунг «сплошной коллективизации». В ноябре 1929 г. была опубликована статья И. В. Сталина «Год великого перелома», в которой указывалось, что только создание колхозов сможет обеспечить страну продовольствием.

В 1929—1930 гг. по решению партии в деревни было направлено 25 тыс. рабочих («двадцатипятитысячники») для проведения коллективизации. Это были далекие от сельского хозяйства люди, не понимавшие его специфики и видевшие в крестьянине классового врага. Именно они должны были стать председателями колхозов.

Форсирование коллективизации предусматривало также раскулачивание, т. е. насильственную конфискацию имущества и построек у зажиточных крестьян. Их арестовывали и репрессировали как политических преступников, а их семьи высылали в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока.

Раскулачивание вызывало сопротивление не только кулаков, но и широких масс крестьянства. В январе — марте 1930 г. состоялось около 2 200 массовых выступлений, в которых участвовало почти 800 тыс. человек. Одной из форм саботажа колхозного строительства был массовый забой крестьянами своего скота.

Из-за форсированной коллективизации посевная кампания 1930 г. оказалась под угрозой срыва. Партийное руководство пошло на уступки крестьянству. В марте 1930 г. в статье «Головокружение от успехов» И. В. Сталин осудил случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов. Однако в статье не ставился вопрос о пересмотре принципа коллективизации. Вскоре начался массовый выход крестьян из колхозов. Новая волна сплошной коллективизации началась осенью 1930 г. после окончания полевых работ.

С февраля по октябрь 1931 г. была проведена массовая ликвидация кулацких хозяйств. В 1931 г. у крестьян было изъято 80 % урожая. 1932 г. был объявлен властями «годом сплошной коллективизации». В августе 1932 г. был принят закон «О защите социалистической собственности» (более известный как «закон о пяти колосках»), в соответствии с которым десятки тысяч колхозников были арестованы за попытки утаить или самовольно собрать хотя бы часть выращенного ими урожая. Продотряды, осуществлявшие хлебозаготовки, совершали настоящие карательные экспедиции, прежде всего в зерновых районах. В своих действиях они не останавливались даже перед изъятием всего колхозного зерна, в том числе оставленного на семена и оплату работы. Результатом этих действий стал страшный голод 1932—1933 гг. в зерновых районах России и Украины, в результате которого погибло, по разным подсчетам, от 3 до 10 млн человек. Сведения о голоде скрывались даже внутри страны. В наиболее пострадавших районах воинские подразделения следили за тем, чтобы крестьяне не покидали своих деревень.

Колхозы не имели будущего из-за низкой производительности труда. Колхозники фактически стали крепостными работниками в деревне. В 1932 г. в стране была введена паспортная система, однако колхозники были лишены паспортов. Они не могли выйти из колхоза и сменить место жительства. В 1940 г. 96,9 % крестьянских хозяйств были объединены в колхозы. Мелкотоварное хозяйство было полностью разрушено.

В результате коллективизации объем производства в сельском хозяйстве снизился на 20 %. Сократилось поголовье скота. Была подорвана экономическая основа благосостояния крестьян, снижен их жизненный уровень и материальный достаток. Раскулачивание и голод 1932—1933 гг. повлекли за собой миллионы человеческих жертв. В процессе раскулачивания были уничтожены трудолюбивые крестьяне-собственники. Основная масса колхозников состояла из нежелающих трудиться. Раскулачивание породило доносчиков и карьеристов.

Колхозники были полностью лишены средств производства, уклонялись от коллективного труда. Им платили за работу по трудодням в зависимости от колхозных доходов. В 1933 г. колхозникам было разрешено иметь приусадебные участки.

Сравнительная таблица «Индустриализация и коллективизация»

Конспект урока по Истории России «Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства».

Следующая тема: «Культурная революция в СССР».

ЕГЭ. История. Кратко. Коллективизация

Коллективизация

Коллективизация – это объединение единоличных хозяйств крестьян в колхозы — коллективные хозяйства — в СССР

Начало коллективизации

1927г, 15 съезд ВКП(б)- взят курс на коллективизацию.

Сплошная коллективизация началась в 1929 г. после опубликования в газете «Правда» статьи Сталина И.В.

«Год великого перелома».

Хронологические рамки: 1929-1937г.

Причины

- Кризис хлебозаготовок 1926-1929гг.: крестьяне-единоличники снижали поставки зерна государству, так как закупочные цены зерна были слишком низкими

- Необходимость капиталовложения в индустрию, деревня стала главным источником доходов государства для вложения капиталов в промышленность

Цели

- Сделать СССР «одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире».

- Обеспечить надёжный канал перекачивания денег из деревни в город для развития индустрии

- Наладить эффективное сельскохозяйственное производство

- Распространить влияние государства на частный сектор в сельском хозяйстве, то есть осуществить полное огосударствление экономики.

Ход коллективизации

- Объединение единоличных крестьян в колхозы

Основная форма объединения — колхозы. В них обобществлялись скот, земля, инвентарь.

Сроки – крайне сжатые. В Постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» их определили так:

— Поволжье, Северный Кавказ- 1 год

— Украина, черноземье, Казахстан – 2 года

— остальные районы- 3 года.

Обратите внимание

В деревни направлены наиболее идейные рабочие — «двадцатипятысячники», затем ещё 35 тысяч.

Для координации создавались новые учреждения, занимавшиеся коллективизацией (Зернотрест, Колхозцентр, Трактороцентр) — Наркомат земледелия. Глава — Я.А.Яковлев.

Нежелание крестьян вступать в колхозы решалось силой: конфисковывали имущество, запугивали людей, сажали под арест.

- Раскулачивание — «ликвидация кулачества как класса».

Кулаков делили на три категории:

-

Участники выступлений против советской власти (арестовывались и передавались в руки ОГПУ)

-

Зажиточные хозяева, которые имели влияние на остальных (выселялись вместе с семьями в Казахстан, Сибирь, на Урал)

-

Все остальные (переселялись в те же районы, но на худшие земли).

Чёткой градации групп не было.

Земля, имущество, деньги- всё это конфисковывалось у кулаков. Трагизм был ещё и в том, что были даны чёткие указания, сколько человек необходимо было выделить по каждой категории, что приводило к тому, что в разряд « кулаков» часто попадали и середняки.

Выделяли ещё разряд населения — « подкулачники» – подсобники «врагов-мироедов», вот уж под эту категорию можно было подвести кого угодно.

Ответом на насильственную коллективизацию и раскулачивание стали массовые выступления народа, убой скота.

Сталин решил временно уступить, отметив в статье

«Головокружение от успехов» (весна 1930г.), что в перегибах виновны местные власти.

14 марта 1930 г., ЦК ВКП(б) — постановление «О борьбе с искривлениями линии партии в колхозном движении», в котором местные власти обвинялись в следующем:

в нарушении принципа добровольности;

в «раскулачивании» середняков и бедняков;

в мародерстве;

в поголовной коллективизации;

в закрытии церквей, рынков, базаров.

Первый эшелон местных организаторов колхозов репрессирован.

Многие созданные колхозы распущены.

Однако осенью 1930 года процесс коллективизации продолжился.

В 1932-1933 году в самых плодородных районах был голод (причины: засуха, падение скота, рост госпланов госзаготовок, отсталая техническая база) однако это не остановило партию: объёмы госпоставок росли, зерно вывозили за границу, чтобы получить деньги.

7 августа 1932г — принят Закон об охране социалистической собственности (в народе его прозвали « законом о трёх колосках»), по которому за хищение государственной собственности предусматривался расстрел или срок заключения на 10 лет.

1932- введены в колхозах трудодни, сдельщина, бригадная организация труда.

1933- созданы политотделы и МТС (так уже к 1934 году в колхозах было 280 тыс. тракторов)

1935- отменена карточная система

1937- колхозы получили землю в вечное пользование.

В 1937 году коллективизация была объявлена завершённой: 97% хозяйств были в колхозах.

Съезды колхозников

1930 г. — I Всесоюзный съезд колхозников

1935 г. — II Всесоюзный съезд колхозников.

Формы колхозного хозяйства

- Коммуны — в них обобществлялись все средства производства, скот, земля, у работников не было личного хозяйства, уравнительное распределение- не по труду, а по едокам. К лету 1929г. коммуны составляли 2% всех колхозов.

- Артели – отличие от коммуны в том, что члены её имели личное подсобное хозяйство. Доходы распределялись по количеству и качеству труда, по трудодням. В 1929г. артели составляли 33.6 % колхозов.

- ТОЗы- товарищества по совместной обработке земли. В них обобществлялась только земля и труд, а скот, машины, инвентарь оставались в частной собственности. Доходы распределялись не только по количеству труда, но и в зависимости от размеров паевых взносов и ценности средств производства, предоставленных товариществу каждым его членом. В 1929 году ТОЗы составляли 60.2 % колхозов.

- Параллельно с колхозами ещё с 1918 года на базе специализированных хозяйств (например, конезаводов) создавались совхозы .Работникам совхозов начислялись заработная плата по нормативам и в денежной форме, они являлись наёмными работниками, а не совладельцами.

Итоги

ПОЗИТИВНЫЕ:

- Государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, а налоги с колхозов – в 3.5, что значительно пополнило бюджет государства.

- Колхозы стали надёжными поставщиками сырья, продовольствия, капитала, рабочей силы, что приводило к развитию промышленности.

- К концу 1930- х годов было построено более 5000 МТС — машинно — тракторных станций, которые обеспечивали колхозы техникой, которую обслуживали рабочие из городов.

- Главный итог коллективизации – индустриальный скачок, резкое повышение уровня развития промышленности.

НЕГАТИВНЫЕ:

- Коллективизация негативно сказалась на сельском хозяйстве: сократилось производство зерна, поголовье скота, урожайность, количество посевных площадей.

- Колхозники не имели паспорта, значит, не могли выезжать за пределы деревни, становились заложниками государства, лишившись свободы передвижения.

- Был уничтожен целый слой крестьян-единоличников с его культурой, традициями, навыками хозяйствования. На смену пришёл новый класс- « колхозное крестьянство».

- Большие людские потери: 7-8 млн. людей погибло в результате голода, раскулачивания, переселения.

- Складывание административно- командного управления сельским хозяйством, его огосударствление.

- Потеря стимулов к труду в деревне.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Бесплатные шаблоны для Joomla на web-disign.ru.

Источник: http://poznaemvmeste.ru/index.php/126-terminy-istoriya/709-ege-istoriya-kratko

Коллективизация сельского хозяйства

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

План

1.Введение.

Коллективиза́ция —

процесс объединения единоличных

крестьянских хозяйств в коллективные

хозяйства (колхозы в

СССР).

Решение о коллективизации было принято

на XV

съезде

ВКП(б)

в 1927

году.

Проводилась в СССР в конце 1920-х —

начале 1930-х гг (1928-1933); в западных

районах Украины, Белоруссии и

Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве

коллективизация была завершена в

1949—1950 гг.

Цель

коллективизации :

1)

установление социалистических

производственных отношений в деревне,

2)

преобразование мелкотоварных

индивидуальных хозяйств в крупные

высокопроизводительные общественные

кооперативные производства.

Причины

коллективизации:

1) Осуществление

грандиозной индустриализации требовало

коренной перестройки аграрного сектора.

2) В западных странах аграрная революция,

т.е. система совершенствования

сельскохозяйственного производства,

предшествовала революции промышленной.

В СССР оба эти процесса приходилось

осуществлять одновременно.

3)

Деревня рассматривалась не только как

источник продовольствия, но и как

важнейший канал пополнения финансовых

ресурсов для нужд индустриализации.

Важно

В

декабре Сталин объявил о конце НЭПа и

переходе к политике «ликвидации

кулачества как класса». 5 января 1930

г.

вышло постановление ЦК ВКП(б) «О

темпе коллективизации и мерах помощи

государства колхозному строительству».

Оно устанавливало жесткие сроки

завершения коллективизации: для Северного

Кавказа, Нижней и Средней Волги — осень

1930 г., в крайнем случае — весна 1931 г., для

других зерновых районов — осень 1931 г.

или не позже весны 1932 года.

Все остальные

регионы должны были «решить задачу

коллективизации в пределах пятилетия».

Такая формулировка ориентировала

закончить коллективизацию уже к концу

первой пятилетки. 2.Основная

часть.

Раскулачивание. В

деревне происходили два взаимосвязанных

насильственных процесса: создание

колхозов и раскулачивание.

«Ликвидация

кулачества» имела своей целью прежде

всего обеспечение коллективным хозяйствам

материальной базы. С конца 1929 г. до

середины 1930 г. было раскулачено свыше

320 тыс. крестьянских хозяйств.

Их имущество

стоимостью более 175 млн. руб. передавалось

колхозам.

В

общепринятом смысле кулак

— это тот, кто использовал наемный труд,

но в эту категорию могли зачислить и

середняка, имевшего две коровы, или две

лошади, или хороший дом. Каждый район

получил норму раскулачивания, которая

равнялась в среднем 5-7% от числа

крестьянских дворов, но местные власти

по примеру первой пятилетки старались

ее перевыполнить.

Зачастую в кулаки

записывали не только середняков, но и

по каким-либо причинам неугодных

бедняков. Для оправдания этих действий

было придумано зловещее слово

«подкулачник». В отдельных районах

число раскулаченных достигало

15-20%. Ликвидация кулачества как

класса, лишая деревню наиболее

предприимчивых, наиболее независимых

крестьян, подрывала дух сопротивления.

Кроме того, судьба раскулаченных должна

была послужить примером остальным, тем,

кто не желал добровольно идти в колхоз.

Кулаков выселяли с семьями, грудными

детьми, стариками. В холодных, нетопленых

вагонах, с минимальным количеством

домашнего скарба тысячи людей ехали в

отдаленные районы Урала, Сибири,

Казахстана.

Наиболее активных

«антисоветчиков» отправляли в

концлагеря. Для оказания помощи

местным властям в деревню было направлено

25 тыс. городских коммунистов

(«двадцатипятитысячники»). «Головокружение

от успехов».

К

весне 1930 г. Сталину стало ясно, что

безумная коллективизация, начатая по

его призыву, грозит катастрофой.

Недовольство стало проникать в армию.

Сталин сделал хорошо рассчитанный

тактический ход. 2 марта в «Правде»

была опубликована его статья «Головокружение

от успехов». Всю вину за создавшееся

положение он возложил на исполнителей,

местных работников, заявив, что «нельзя

насаждать колхозы силой». После этой

статьи большинство крестьян стали

воспринимать Сталина как народного

заступника.

Начался массовый выход

крестьян из колхозов. Но шаг назад

был сделан лишь для того, чтобы тут же

совершить десяток шагов вперед. В

сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) направил местным

партийным организациям письмо, в котором

осудил их пассивное поведение, боязнь

«перегибов» и потребовал «добиться

мощного подъема колхозного движения».

В сентябре 1931 г.

Совет

коллективные хозяйства

объединяли уже 60% крестьянских дворов,

в 1934 г. — 75%. 3.Результаты

коллективизации.

Политика

сплошной коллективизации привела к

катастрофическим результатам: за

1929-1934 гг. валовое производство зерна

сократилось на 10%, поголовье крупного

рогатого скота и лошадей за 1929-1932 гг.

уменьшилось на одну треть, свиней — в 2

раза, овец — в 2,5 раза. Истребление

скота, разорение деревни непрекращающимся

раскулачиванием, полная дезорганизация

работы колхозов в 1932-1933 гг.

привели к

невиданному голоду, охватившему примерно

25-30 млн. человек. В значительной степени

он был спровоцирован политикой властей.

Руководство страны, пытаясь скрыть

масштабы трагедии, запретило упоминать

о голоде в средствах массовой информации.

Несмотря на его масштабы, за границу

было вывезено 18 млн. центнеров зерна

для получения валюты на нужды

индустриализации.

Однако Сталин

праздновал победу: несмотря на сокращение

производства зерна, его поставки

государству увеличились в 2 раза. Но

самое главное — коллективизация создала

необходимые условия для осуществления

планов промышленного скачка.

Она

предоставила в распоряжение города

огромное количество рабочих рук, попутно

ликвидировав и аграрное перенаселение,

позволила при значительном уменьшении

числа занятых поддерживать производство

сельскохозяйственной продукции на

уровне, не допускавшем длительного

голода, обеспечила промышленность

необходимым сырьем.

Коллективизация

не только создала условия для перекачивания

средств из деревни в город на нужды

индустриализации, но и выполнила важную

политико-идеологическую задачу, уничтожив

последний островок рыночной экономики

— частнособственническое крестьянское

хозяйство.

ВКП(б)-Всероссийская

коммунистическая партия большевиков

СССР-

Союз Советский Социалистических

республик

3

причина -Но гораздо проще выкачать

средства из нескольких сотен крупных

хозяйств, нежели иметь дело с миллионами

мелких. Вот почему с началом индустриализации

был взят курс на коллективизацию

сельского хозяйства — «осуществление

социалистических преобразований в

деревне».

НЭП- Новая экономическая

политика

ЦК

ВКП(б)- Центральный комитет всероссийская

коммунистическая партия большевиков

«Головокружение

от успехов»

Во

многих районах, особенно на Украине,

Кавказе и в Средней Азии, крестьянство

оказывало сопротивление массовому

раскулачиванию. Для подавления

крестьянских волнений были привлечены

регулярные части Красной Армии.

Но чаще

всего крестьяне применяли пассивные

формы протеста: отказывались от вступления

в колхозы, уничтожали в знак протеста

скот, инвентарь. Совершались и

террористические акты против

«двадцатипятитысячников» и местных

колхозных активистов.

Колхозный праздник.

Художник С. Герасимов.

Источник: https://StudFiles.net/preview/1926303/

Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги коллективизации

Коллективизация сельского хозяйства СССР — это объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные путем производственного кооперирования.

Хлебозаготовительный кризис 1927 — 1928 гг. (крестьяне сдали государству в 8 раз меньше хлеба, чем в предыдущем году) поставил под угрозу планы индустриализации.

XV съезд ВКП (б) (1927 г.) провозгласил коллективизацию основной задачей партии в деревне. Проведение курса на коллективизацию выразилось в повсеместном создании колхозов, которым предоставлялись льготы в области кредита, налогообложения, снабжения сельхозтехникой.

В ноябре 1929 г. была опубликована статья Сталина «Год великого перелома», означавшая отказ от принципа добровольного вступления в колхоз и переход к насильственной коллективизации.

Цели коллективизации:

— увеличение вывоза зерна для обеспечения финансирования индустриализации;

— осуществление социалистических преобразований в деревне;

— обеспечение снабжения быстро растущих городов.

Темпы проведения коллективизации:

— весна 1931 г. — основные зерновые районы (Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ);

— весна 1932 г. — Центральная Черноземная область, Украина, Урал, Сибирь, Казахстан;

— конец 1932 г. — остальные районы.

Обратите внимание

В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких хозяйств — раскулачивание. Прекращалось кредитование и усиливалось налоговое обложение частных хозяйств, отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы. Было запрещено принимать кулаков в колхозы.

Весной 1930 г. начались антиколхозные выступления (более 2 тыс.). В марте 1930 г. Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой возложил ответственность за насильственную коллективизацию на местные власти. Большинство крестьян вышло из колхозов. Однако уже осенью 1930 г. власти возобновили насильственную коллективизацию.

Коллективизация была завершена к середине 30-х годов: 1935 г. в колхозах — 62% хозяйств, 1937 г. — 93%.

Последствия коллективизации были крайне тяжелыми:

— сокращение валового производства зерна, поголовья скота;

— рост экспорта хлеба;

— массовый голод 1932 — 1933 гг., от которого умерло свыше 5 млн. человек;

— ослабление экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства;

— отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда.

Источник: https://zubolom.ru/lectures/history/42.shtml

Коллективизация сельского хозяйства в СССР

Со второй половины 1929 г. в СССР начался бурный рост коллективных хозяйств — колхозов.

Коллективизация сельского хозяйства диктовалась необходимостью коренного изменения производственных отношений в деревне.

Нельзя было «строить социализм на двух разных социально-экономических основах — на основе передовой социалистической промышленности, с одной стороны, и мелкого крестьянского хозяйства — с другой».

В то время как социалистическая промышленность развивалась быстрыми темпами, в мелком крестьянском хозяйстве не всегда осуществлялось даже простое воспроизводство. Для достижения победы социализма требовалось социалистическое переустройство сельского хозяйства.

С целью укрепления материальной базы коллективного сельского хозяйства Коммунистическая партия и Советское правительство организовали прокатные пункты, тракторные колонны, машинно-тракторные станции (МТС). Первая машинно-тракторная станция возникла в ноябре 1928 г.

на базе тракторного отряда совхоза имени Т. Г. Шевченко в Одесском округе Украинской ССР. В течение 1929 г. были созданы 102 такие станции и организован всесоюзный центр — «Тракторо-центр».

Важно

Машинно-тракторные станции явились особой формой государственных предприятий, опорными пунктами в деле социалистического переустройства сельского хозяйства.

Первостепенную важность для перехода крестьян на путь коллективного хозяйства имел огромный рост простейших видов кооперации. Значительную роль также сыграли уже существовавшие колхозы, большое влияние на крестьян оказывали совхозы.

Массовую коллективизацию подготовила борьба с «кулачеством» в ходе хлебозаготовок 1928—1929 гг.

Важной политической предпосылкой коренного переустройства деревни явился разгром «идеологов и защитников кулачества» — антипартийной группы «правых оппортунистов», возглавлявшейся Бухариным и Рыковым. В ноябре 1929 г. Пленум Центрального Комитета партии признал пропаганду взглядов правых оппортунистов несовместимой с пребыванием в партии.

В ноябре 1929 г. Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии принял решение направить для работы в колхозы и машинно-тракторные станции не менее 25 тыс. рабочих, обладающих достаточным организационно-политическим опытом.

Наибольшее количество «двадцатипятитысячников» было послано в основные зерновые районы — на Украину, на Нижнюю и Среднюю Волгу, на Северный Кавказ, в Центрально-Черноземную область.

В 1928—1930 гг. около 100 тыс. рабочих выезжали на посевную кампанию и хлебозаготовки. Партийные, советские, кооперативные и хозяйственные организации командировали более 100 тыс. и комсомол — более 10 тыс. своих активистов. За этот период из города в деревню было направлено не менее четверти миллиона человек.

Первым осуществил сплошную коллективизацию (т. е. переход всех земель в данном районе в руки колхозов) Хоперский округ Нижне-Волжского края. Вскоре этот «почин» получил распространение на Нижней и Средней Волге, а также на Северном Кавказе.

Советское государство перешло от политики ограничения и вытеснения «кулачества» к политике ликвидации его как класса. Победа социализма в стране была несовместима с дальнейшим существованием «кулачества».

Совет

Новая политика в отношении кулачества была закреплена в постановлении Центрального Комитета Коммунистической партии от 5 января 1930 г.

«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» и в постановлении Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 февраля 1930 г.

«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством».

В районах сплошной коллективизации отменялось действие закона об аренде земли и о применении наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах.

Местным органам власти предоставлялось право конфисковывать имущество кулаков и выселять их за пределы районов, краев и областей.

Конфискованное имущество, за исключением части, идущей в погашение причитающихся с кулаков обязательств государственным и кооперативным органам, подлежало передаче в неделимые фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз.

Ликвидацию кулачества в районах сплошной коллективизации осуществляли особые комиссии, которые избирались на общих собраниях крестьян и работали при сельских советах. Кулаки подверглись выселению. Некоторая часть кулаков после экспроприации их имущества была оставлена на старых местах.

К лету 1930 г. колхозам было передано экспроприированное у кулаков хозяйственное имущество на сумму более 400 млн. рублей.

Сплошная коллективизация поставила новые задачи перед сельскими советами. Они должны были стать организаторами и руководителями массового колхозного движения, возглавить «борьбу трудящегося крестьянства против кулачества».

Это требовало укрепления низовых органов Советской власти. «Советы, лицом к колхозному движению!» — таков был лозунг партии. На руководящую советскую работу в районы сплошной коллективизации было послано свыше 7 тыс. членов городских советов.

Были укреплены сельские партийные и комсомольские организации.

Обратите внимание

Уже в ноябре — декабре 1929 г. «перегибы» в проведении коллективизации стали проявляться почти повсеместно и в широких масштабах. В результате среди крестьян возникло серьезное недовольство. Забивался скот, уничтожалось подлежащее обобществлению имущество.

Только в конце февраля и в марте 1930 г. Центральный Комитет партии дал указания для ликвидации допущенных перегибов.

14 марта в специальном постановлении «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» он потребовал от всех местных партийных организаций решительно покончить с перегибами, а работников, не умеющих или не желающих бороться с искривлениями партийной линии, смещать с занимаемых должностей.

В постановлении указывалось на необходимость заняться закреплением успехов колхозного движения, обеспечить всемерное организационно-хозяйственное упрочение существующих колхозов, строго руководствуясь новым Уставом сельскохозяйственной артели, утвержденным Центральным Исполнительным Комитетом СССР 1 марта 1930 г.

По решению ЦК партии от 2 апреля того же года колхозникам была оказана финансовая помощь: отменено на 2 года взимание налога на весь обобществленный в колхозах рабочий скот, а также коров, свиней и птицу, находившихся как в коллективном, так и в индивидуальном владении колхозников; сняты некоторые виды задолженности колхозов; сокращена общая сумма сельскохозяйственного налога 1930/31 г.

Источник: https://histerl.ru/sovetskie_soyz/do_vtoroi_mirovoi_voini/kollektivizacia_selskogo_xoziaistva.htm

3. Этапы проведения коллективизации

Коллективизация крестьянства (80% населения страны) была призвана не только интенсифицировать труд и поднять уровень жизни на селе. Она облегчала перераспределение средств и рабочей силы из деревни в город.

Предполагалось, что получать хлеб из сравнительно небольшого числа работающих по плану колхозов (коллективные хозяйства) и совхозов (государственные сельскохозяйственные предприятия) будет значительно легче, чем от 25 млн. распыленных частных производителей.

Именно такая организация производства позволяла максимально концентрировать рабочую силу в решающие моменты земледельческого цикла работ. Для России это было всегда актуально и делало крестьянскую общину «бессмертной».

Важно

Массовая коллективизация обещала также высвободить из деревни рабочую силу, необходимую для строительства и промышленности.

Коллективизация проводилась в два этапа.

Первый: 1928-1929 гг. — конфискация и обобществление скота, создание колхозов по местной инициативе.

С весны 1928 г. началось форсированное создание колхозов.

Таблица 1 Хроника коллективизации

| Годы | События |

| 1928 | Начало форсированного создания колхозов |

| 1929 | Сплошная коллективизация — «Год великого перелома» |

| 1930 | Ликвидация кулачества как класса — «Головокружение от успехов» |

| 1932—1933 | Страшный голод (по различным данным, умерло от 3 до 8 млн человек). Фактическое приостановление коллективизации |

| 1934 | Возобновление коллективизации. Начало завершающего этапа создания колхозов |

| 1935 | Принятие нового устава колхозов |

| 1937 | Завершение коллективизации: 93% крестьянских хозяйств объединены в колхозы |

С весны 1928 г. началась кампания по конфискации у крестьян продовольствия. Роль исполнителей играла местная беднота и приезжавшие из города рабочие и коммунисты, которые по числу первого набора стали называться «двадцатипятитысячниками». Всего из городов на проведение коллективизации с 1928 по 1930 г. отправились 250 тыс. добровольцев.

К осени 1929 г. стали приносить свои плоды мероприятия по подготовке перехода деревни к сплошной коллективизации, предпринимавшиеся с XV съезда партии (декабрь 1925 г.). Если летом 1928 г. в стране существовало 33,3 тыс. колхозов, объединявших 1,7% всех крестьянских хозяйств, то к лету 1929 г. их стало 57 тыс.

В них было объединено свыше миллиона, или 3,9%, хозяйств. В некоторых районах Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, ЦЧО колхозными стали до 30—50% хозяйств. За три месяца (июль—сентябрь) в колхозы вступило около миллиона крестьянских дворов, почти столько же, сколько за 12 послеоктябрьских лет.

Это означало, что на путь колхозов стали переходить основные слои деревни — середняки. Опираясь на эту тенденцию, Сталин и его сторонники, вопреки ранее принятым планам, потребовали завершить коллективизацию в основных зерновых районах страны за год.

Теоретическим обоснованием форсирования перестройки деревни явилась статья Сталина «Год великого перелома» (7 ноября 1929 г.).

В ней говорилось, что крестьяне пошли в колхозы «целыми деревнями, волостями, районами» и уже в текущем году достигнуты «решающие успехи в деле хлебозаготовок», «рухнули, рассеялись в прах» утверждения «правых» о невозможности массовой коллективизации. На самом деле в это время в колхозы объединилось только 7 % крестьянских хозяйств.

Пленум ЦК (ноябрь 1929 г.

), обсудивший итоги и дальнейшие задачи колхозного строительства, подчеркнул в резолюции, что произошедший перелом в отношении крестьянства к коллективизации «в предстоящую посевную кампанию должен стать исходным пунктом нового движения вперед в подъеме бедняцко-середняцкого хозяйства и в социалистической перестройке деревни». Это был призыв к немедленной сплошной коллективизации.

В ноябре 1929 г. Центральным Комитетом была дана установка местным партийным и советским органам развернуть сплошную коллективизацию не только селений и округов, но и областей. Чтобы побудить крестьян вступать в колхозы 10 декабря 1929 г.

Совет

была принята директива, по которой в районах коллективизации местные руководители должны были добиться почти поголовного обобществления домашнего скота. Ответом крестьянства был массовый убой животных. С 1928 по 1933 г. крестьянами было забито только крупного рогатого скота 25 млн.

голов (в годы Великой Отечественной войны СССР потерял 2,4 млн.).

В речи на конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 г. Сталин сформулировал задачу ликвидировать класс кулачества как необходимое условие развития колхозов и совхозов.

«Большим скачком» в развитии, новой «революцией сверху» предполагалось разом покончить со всеми социально-экономическими проблемами, коренным образом сломать и перестроить сложившийся хозяйственный уклад и народнохозяйственные пропорции.

Революционное нетерпение, энтузиазм масс, настроения штурмовщины, в определенной мере присущие русскому национальному характеру, умело эксплуатировались руководством страны. В управлении экономикой возобладали административные рычаги, материальное стимулирование стало подменяться работой на энтузиазме людей. Конец 1929 г., по существу, стал завершением периода НЭПа.

Второй этап: 1930-1932 г. — после постановления ЦК ВКП (б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» началась спланированная в Москве кампания «сплошной коллективизации». Вся страна была разделена на три района, каждому были определены конкретные сроки завершения коллективизации.

В этом постановлении намечались жесткие сроки ее проведения. В основных зерновых районах страны (Среднее и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ) ее должны были завершить к весне 1931 г., в Центральной Черноземной области, на Украине, Урале, в Сибири и Казахстане к весне 1932 г. К концу первой пятилетки коллективизацию планировалось осуществить в масштабе всей страны.

Несмотря на принятое решение, и Политбюро ЦК ВКП(б), и низовые партийные организации были намерены провести коллективизацию в более сжатые соки. Началось «соревнование» местных властей за рекордно быстрое создание «районов сплошной коллективизации».

Пятилетний план по коллективизации был выполнен в январе 1930 г., когда в колхозах числилось свыше 20% всех крестьянских хозяйств. Но уже в феврале «Правда» ориентировала читателей: «Наметка коллективизации — 75% бедняцко-середняцких хозяйств в течение 1930/31 года не является максимальной».

Угроза быть обвиненными в правом уклоне из-за недостаточно решительных действий толкала местных работников на разные формы давления в отношении крестьян, не желающих вступать в колхозы (лишение избирательных прав, исключение из состава Советов, правлений и других выборных организаций).

Обратите внимание

Сопротивление оказывали чаще всего зажиточные крестьяне. В ответ на жестокие действия властей в стране нарастало массовое крестьянское недовольство. В первые месяцы 1930 г. органами ОГПУ было зарегистрировано более 2 тыс.

крестьянских восстаний, в подавлении которых принимали участие не только войска ОГПУ—НКВД, но и регулярная армия. В красноармейских частях, состоявших в основном из крестьян, зрело недовольство политикой советского руководства. Опасаясь этого, 2 марта 1930 г. в газете «Правда» И.В.

Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой осудил «перегибы» в колхозном строительстве и возложил вину за них на местное руководство. Но по сути политика в отношении деревни и крестьянства осталась прежней.

После небольшого перерыва на сельхозстраду и сбор урожая кампания по обобществлению крестьянских хозяйств была продолжена с новой силой и завершена в поставленные сроки в 1932-1933 гг.

Параллельно с обобществлением крестьянских хозяйств, согласно постановлению ЦК от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», проводилась политика «ликвидации кулачества как класса».

Крестьян, отказавшихся вступать в колхоз, высылали вместе с семьями в отдаленные районы страны. Количество «кулацких» семей определялось в Москве и доводилось до местных руководителей. Во время раскулачивания погибло около 6 млн. человек. Общее количество ликвидированных «кулацких хозяйств» только в 1929—1931 гг.

составило 381 тыс. (1,8 млн. человек), а всего за годы коллективизации достигло 1,1 млн. хозяйств.

Раскулачивание стало мощным катализатором коллективизации и позволило уже к марту 1930 г. поднять ее уровень в стране до 56%, а по РСФСР — 57,6%. К концу пятилетки в стране было создано более 200 тыс. довольно крупных (в среднем по 75 дворов) колхозов, объединивших около 15 млн. крестьянских хозяйств, 62% их общего числа.

Важно

Наряду с колхозами были образованы 4,5 тыс. совхозов. По замыслу они должны были стать школой ведения крупного социалистического хозяйства. Их имущество являлось государственной собственностью; крестьяне, работавшие в них, были государственными рабочими. В отличие от колхозников они получали за работу фиксированную заработную плату. В начале 1933 г.

было объявлено о выполнении первого пятилетнего плана (1928-1932) за 4 года и 3 месяца. Во всех отчетах приводились цифры, не отражавшие действительного положения в советской экономике. По данным статистики, с 1928 по 1932 г.

производство товаров народного потребления упало на 5 %, общее сельскохозяйственное производство на 15 %, личные доходы городского и сельского населения — на 50 %. В 1934 г. коллективизация возобновилась. На этом этапе развернули широкое «наступление» на крестьян-единоличников. Для них был установлен непосильный административный налог.

Таким образом, их хозяйства подводились под разорение. У крестьянина оставалось два пути: либо идти в колхоз, либо уходить в город на стройки первых пятилеток. В феврале 1935 г.

на II Всероссийском съезде колхозников был принят новый примерный устав сельскохозяйственной артели (колхоза), который стал рубежом в коллективизации и закрепил колхозы как основную форму сельскохозяйственного производителя в стране.

Колхозы, также как и промышленные предприятия, по всей стране, имели производственные планы, которые необходимо было четко выполнять. Однако, в отличие от городских предприятий, колхозники не имели практически никаких прав, таких как социальное обеспечение и т. д., так как колхозы не имели статуса государственных предприятий, а считались формой кооперативного хозяйства. Постепенно деревня смирилась с колхозным строем. К 1937 г. индивидуальное хозяйство фактически сошло на нет (93% всех дворов было объединено в колхозы).

Источник: http://hist.bobrodobro.ru/12712

Коллективизация в СССР: причины, цели, последствия

Содержание:

- Задачи коллективизации

- Как проходила коллективизация

- Итоги коллективизации

Для чего провели коллективизацию?

Кризис хлебозаготовок поставил под угрозу срыва планы партии ВКП(б) по индустриализации. В результате партия приняла решение начать укрупнение в сельском хозяйстве — коллективизацию — соединения мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства.

Это был объективный процесс, проходящий во всех развитых странах, возможно с другими стимулами и в рамках рыночной экономики, но везде он был относительно болезненным для крестьянства.

При низкой производительности и низкой товарности — не могли небольшие хозяйства обеспечить растущее население страны, более того в с/х было занято слишком много людей, значительная часть которых могла бы работать в городах. По сути у большевиков был выбор: оставить страну как есть и проиграть в первой же войне или начать модернизацию. Другой вопрос — методы.

Задачи коллективизации

Ставились следующие основные задачи:

- увеличить объём сельскохозяйственного производства,

- ликвидировать неравенство в уровне жизни среди крестьян (п другим взглядам — уничтожить мелкого собственника — кулака, как субъекта в корне антагонистичного коммунистической идее),

- внедрить новые технологии в деревню.

Происходила своего рода оптимизация сельского хозяйства. Впрочем, экономисты часто отмечают, что главной целью было обеспечить индустриализацию средствами и людьми. Страна не могла оставаться и далее аграрной.

Как проходила коллективизация

Начали массово создаваться колхозы.

Активно велась пропаганда среди крестьян за вступление в колхозы и против кулаков.

Слой кулачества за короткий срок был уничтожен. Процесс раскулачивания лишил деревню наиболее предприимчивых, наиболее независимых крестьян.

Но принятых мер оказалось недостаточно, и крестьяне в массе своей игнорировали агитацию вступать в колхозы, а потому в 1929 партия приняла решение загонять их туда насильно.

В ноябре 1929 г. вышла в свет статья Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось о «коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию».

Кроме того, частным хозяйствам подняли налогообложение.

Совет

Поставленные раньше сроки проведения реформы были подвергнуты резкому сокращению, теперь её стало необходимо завершить в два года. Местные исполнители проявили повышенное усердие. Начались массовые волнения и столкновения, в результате чего вышла статья Сталина «Головокружение от успехов» и коллективизация перешла в более спокойное русло (на небольшое время).

В колхозах распространились случаи хищения хлеба. На низкие темпы хлебозаготовок государство ответило репрессиями. Закон Об охране социалистической собственности, вводил расстрел за подобные хищения.

В 1932, 33 годах разразился массовый голод, унёсший жизни нескольких миллионов.

В 1934 году начался финальный этап коллективизации. Практически все крестьяне были распределены по колхозам, за которыми закрепилась земля и обязательство сдавать государству от трети до четверти продукции.

Итоги коллективизации

При помощи коллективизации были решены несколько проблем:

- Промышленность получила необходимые средства и людей,

- Установилось бесперебойное снабжение городов и армии продуктами.

- Изъятый у крестьян в ходе коллективизации хлеб поставлялся за рубеж в обмен на технологии.

- Крестьянский труд стал несколько полегче.

Источник: https://kudavlozitdengi.adne.info/kollektivizaciya-v-sssr/

Презентация на тему «Коллективизация сельского хозяйства в СССР»

- Скачать презентацию (1.88 Мб)

- 61 загрузок

- 3.0 оценка

ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер

Телеграм

Ваша оценка презентации

Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов