14 января 2021

В закладки

Обсудить

Жалоба

За 50 минут из ничего создаём полноценный текст, получаем необходимые клише, осваиваем способы работы — и постигаем принцип, который приведёт нас к победе.

В этом году в критерии — а значит, и в структуру текста — добавлены новые пункты (например, нужно анализировать связь между примерами).

Автор: Сергей Волков.

Источник: facebook.com/sergej.lupus

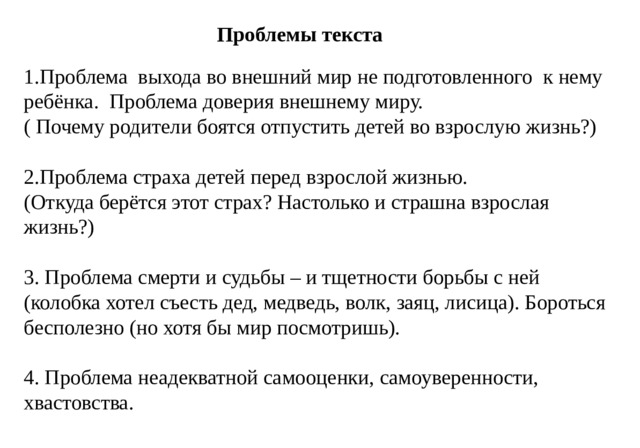

Проблемы текста

- Проблема выхода во внешний мир не подготовленного к нему ребёнка. Проблема доверия внешнему миру.

( Почему родители боятся отпустить детей во взрослую жизнь?)

2.Проблема страха детей перед взрослой жизнью.

(Откуда берётся этот страх? Настолько и страшна взрослая жизнь?)

3. Проблема смерти и судьбы – и тщетности борьбы с ней (колобка хотел съесть дед, медведь, волк, заяц, лисица). Бороться бесполезно (но хотя бы мир посмотришь).

4. Проблема неадекватной самооценки, самоуверенности, хвастовства.

Проблемы текста

Проблема взаимоотношений родителей и детей относится к числу вечных, над которыми человечество размышляет на всём протяжении своего развития. Поднимается она и в русской народной сказке «Колобок». Что правильнее: жить ценностями своей семьи , помнить о связях с родом и искать свой собственный путь, покинув свой дом и забыв о своих родителях?

В поисках ответа на поставленные вопросы автор сказки (кто бы он ни был- отдельная личность или народ в целом) противопоставляет жизнь Колобка в семье в начале повествования и самостоятельный путь героя , завершающийся трагическим финалом.

Начинается сказка с диалога деда и бабы и сцены изготовления Колобка (предложение 1-5), из которых читателю (или слушателю) становится ясно , как трудно давалось создание Колобка, как много сил и ресурсов вложили в него родители. Они отдали ему последнее, в семье Колобок был окружён заботой, он может не работать, а лежать на окне.

Затем Колобок совершает побег и первое время пользуется теми ресурсами, которые вложили в него родители (например, он идеально круглобок, что позволяет ему ускользать от целого ряда недругов). Однако отсутствие должного опыта , самоуверенность и неразборчивость в людях (а животные в сказках олицетворяют людей) приводят Колобка в пасть обманщицы-лисы. Мы понимаем, что это происходит неслучайно, а финал- закономерное следствие необдуманного выбора , сделанного юным Колобком.

Противопоставляя начало и финал сказки, слушатель делает вывод о том, что преждевременный разрыв связей со своим родом может лишить человека нужного для жизни опыта.

Я полностью согласен с автором. Родители — моя опора в жизни. Они много лет дают мне тепло и заботу, учат меня жизни, оберегают меня от опасностей. Я чувствую, что скоро мне придётся жить самостоятельно, но не собираюсь рвать связи со своими родителями. Я не похож на героя романа Тургенева «Отцы и дети»- Базарова, который много лет не возвращался в родной дом, а приехав в него, выдержал всего три дня и уехал. Ему не о чем было разговаривать со своей матерью -а я, напротив, очень люблю обсуждать с родителями разные вопросы и просто наслаждаюсь каждой минутой нашего общения.

Позиция автора не заявлена прямо, но она вычитывается из всего хода повествования: человек должен помнить о своих родителях, не пренебрегать связью с семьёй и прокладывать свой собственный путь, опираясь на традиции.

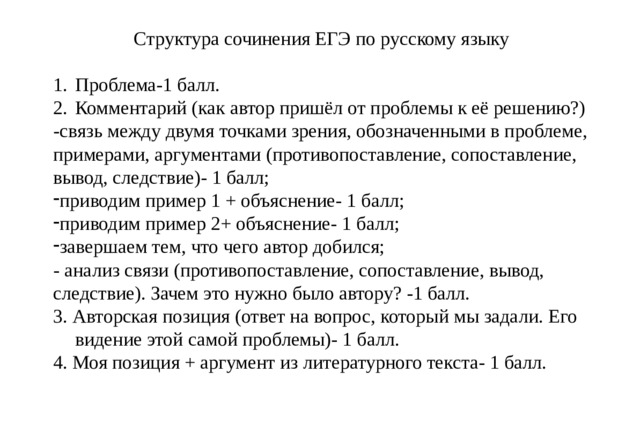

Структура сочинения ЕГЭ по русскому языку

- Проблема-1 балл.

- Комментарий (как автор пришёл от проблемы к её решению?)

-связь между двумя точками зрения, обозначенными в проблеме, примерами, аргументами (противопоставление, сопоставление, вывод, следствие)- 1 балл;

- приводим пример 1 + объяснение- 1 балл;

- приводим пример 2+ объяснение- 1 балл;

- завершаем тем, что чего автор добился;

— анализ связи (противопоставление, сопоставление, вывод, следствие). Зачем это нужно было автору? -1 балл.

3. Авторская позиция (ответ на вопрос, который мы задали. Его видение этой самой проблемы)- 1 балл.

4. Моя позиция + аргумент из литературного текста- 1 балл.

мит

Текст: Наталья Лебедева/«РГ»

ЕГЭ по русскому языку – обязательный экзамен для всех одиннадцатиклассников. Так что никому не избежать 27-го задания, которое требует не просто написать сочинение по прочитанному тексту, но и сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста. Что скрывается за формулировками КИМов и как получить максимум баллов по всем критериям, в своем видеоуроке рассказывает учитель русского языка и литературы, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, член Общественного совета при Минобрнауки и председатель Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по литературе Сергей Волков.

Напомним, что написано в 27-м задании: «Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста. Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста». Объем сочинения – не менее 150 слов.

Сергей Волков предлагает написать сочинение вместе с ним, шаг за шагом выполняя каждый пункт и учитывая все нюансы критериев, в том числе и нововведения этого года.

«За 50 минут из ничего создаем полноценный текст, получаем необходимые клише, осваиваем способы работы — и постигаем принцип, который приведет нас к победе»,

Сергей Волков

— воодушевляет он слушателей и зрителей.

Итак, первый шаг — нужно сформулировать проблемы, поднятые автором в произведении, выбрать одну из них и сконцентрировать на ней все внимание. Кстати, вы удивитесь, насколько глубокой оказалась эта сказка из детства и какие недетские проблемы и вопросы смогли сформулировать одиннадцатиклассники – ученики Волкова.

Следующий шаг – проблему необходимо прокомментировать. А потом потребуется еще определить авторскую позицию и высказать свое к ней отношение.

Часто репетиторы и учителя советуют сначала прописать именно авторскую позицию, а потом уже комментировать поставленную проблему, чтобы между этими частями сочинения случайно не возникло противоречий или нестыковок.

Совет от Волкова: если работаете с художественным текстом, то вместо слов «автор считает, что», можно написать так: «позиция автора не заявлена прямо, но она вычитывается из всего хода повествования».

В комментарии к заявленной в начале сочинения проблеме, напоминает лектор, необходимо не просто указать два примера, две реперные точки, но и показать связь между ними, объяснить, зачем это нужно было автору. Волков советует написать так:

«В поисках ответов на поставленные вопросы автор противопоставляет / сопоставляет / делает вывод / выводит следствие….» Без этих слов, устанавливающих связь между примерами, балла не будет, напоминает эксперт.

Также школьнику предстоит объяснить выбранные примеры. Начинать подобные объяснения лучше всего словами: «…из которых читателю становится ясно, что…» или «мы понимаем, что…»

Наконец, переходим к завершающему этапу – высказываем свое отношение. Волков заклинает:

«Всегда и во всем соглашайтесь с автором!»

О том, что вы думаете на самом деле, можно будет потом, после экзамена, писать и говорить сколько угодно, а на ЕГЭ возможен только один путь: «Я полностью согласен с автором…» Хотя, конечно, не стоит писать вот так прямолинейно, но мысль должна быть высказана именно эта.

Подробную инструкцию, как написать сочинение, смотрите на YouTube-канале Сергея Волкова.

Методика

быстрого обучения написанию сочинения в рамках подготовки к ЕГЭ по русскому

языку (исходные тексты – русские народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок»).

К

написанию сочинения С.1 начинаю готовить в 10 классе. В течение двух лет у

учеников накапливается большая база собственных сочинений, аргументов, цитат по

тем проблемам, которые предлагаются ФИПИ. При изучении произведений на уроках

литературы учащиеся находят проблематику и подбирают к каждой проблеме

аргументы. Вначале выполняем эту работу коллективно на уроке, далее ученики

самостоятельно делают её дома. Об этом будет сказано в отдельной статье.

Как

можно быстро научить писать сочинение? Прежде всего, ученики должны чётко

знать композицию сочинения, количество абзацев и их содержание. Во-вторых,

выучить наизусть клише к каждой части сочинения и клише перехода к следующей

части. Об этом в данной статье не буду писать, потому что учителя отлично это знают.

Не секрет, что ученики на первом этапе написания С.1 слабо

представляют, что от них требуется, не могут определить проблему или же

ошибаются в её формулировке. Кроме того, в классе есть немало учеников, которые

не в состоянии даже приступить к написанию сочинения. Им мешает неуверенность в

своих знаниях и страх перед чистым листом бумаги, который их не оставляет даже

на экзамене при том, что за два года они должны бы научиться связно излагать

свои мысли. Поэтому я практикую уже на втором-третьем уроке подготовки к ЕГЭ

(после записи композиции, клише, анализа готового сочинения по исходному тексту,

но я предпочитаю каждому ученику раздать готовые распечатки) работу в группах

по 5-6 человек. Вначале группы формирует учитель, и он должен сделать это

таким образом, чтобы в каждой группе было хотя бы два успешных ученика и один

из тех, кто заявляет: «Тесты решу, а сочинение никогда не научусь писать и не

собираюсь это делать даже на экзамене». Таким образом, группу возглавляет координатор

(ученик, умеющий направлять действия товарищей, не позволяя им уходить от

поставленной цели), генератор идей (он должен представить свою идею и

доказать её), оппонент генератора идей (должен постараться опровергнуть

идею генератора или же согласиться с ней, приведя свои доводы), держатель

времени (с этим отлично справляется слабый ученик, который придерживается

чёткого хронометража действий, например, на выявление проблематики и основной

проблемы даётся 5 минут), выступающий (ученик, хорошо владеющий речью,

он должен перевести идею генератора в предложения, соответствующие требованиям

к композиции и содержанию сочинения), секретарь (ученик, быстро

записывающий слова выступающего). Каждому ученику даётся комплект материалов:

пустая таблица, разбитая на абзацы (проблема, комментарий к проблеме,

авторская позиция, собственная позиция, два аргумента, вывод); речевые клише к

каждой части сочинения; памятка с функциями каждого участника группы (см.

выше), исходный текст.

Возникает

вопрос: а почему нужно быстро научить учеников написанию С.1? Потому, что в

некоторых школах не даётся отдельного часа на подготовку к ЕГЭ, есть один урок

русского языка, который должен соответствовать учебной программе. Во-вторых,

проверочные работы с написанием С.1 гороно даёт уже во втором полугодии 10

класса, обычно в феврале. Следовательно, к этому времени все ученики должны

набрать хотя бы минимальный проходной балл за эту работу.

Почему

в качестве исходных текстов предлагаются русские народные сказки, например,

«Колобок», «Теремок», «Репка»? Потому что они короткие, хорошо известные

ученикам, они вызывают приятные с детства эмоции и ассоциации, с ними интересно

работать. На уроке создаётся благоприятная атмосфера дружелюбия и добрых шуток

(потому что смешно находить проблему, например, в действиях Колобка). Можно

предложить любую из этих сказок всем группам, можно распределить сказки по

группам. Я всегда выбираю второе, так работать интереснее. Но если класс

слабый, лучше коллективно работать по одному тексту, чтобы в конце урока

сравнить результаты и выбрать наиболее удачный вариант сочинения. После такой

совместной работы ученики запоминают действия, последовательность и логику написания

сочинения, сам текст в качестве образца (ксерокопируем или распечатываем и

раздаём всем).

Итак, начинается чтение текста вслух выступающим

(напоминаю, это ученик, хорошо владеющий речью, навыками выразительного чтения).

Далее начинается работа в группах по плану. Учитель принимает участие в

обсуждении, при необходимости выступая в качестве координатора, выступающего,

генератора идей или оппонента, ведь у учеников ещё не сформировались навыки

работы в группах, написания сочинения. Секретарь обязательно должен очень

кратко фиксировать предложения участников. Учитель видит из конспекта, что

неверно определена проблема, позиция автора или же ученики выбрали в качестве

аргумента не того героя произведения. Наконец таблица заполнена краткими

тезисами. Выступающий совместно с товарищами разворачивает эти тезисы в связный

текст. На первых порах он может быть меньше рекомендуемых 150 слов, тем более

что тексты сказок короткие, поэтому комментировать текст бывает трудно. Редко

сочинения бывают удачными в первый раз, поэтому на втором уроке можно предложить

коллективную работу над редактированием сочинения, при этом обменявшись

работами с другой группой.

Приложение

1(исходные тексты)

Сказка

«Репка»

Посадил

дед репку — выросла репка большая-пребольшая.

Стал

дед репку из земли тащить.

Тянет-потянет,

вытянуть не может.

Позвал

дед на помощь бабку.

Бабка

за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут,

вытянуть не могут.

Позвала

бабка внучку.

Внучка

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут,

вытянуть не могут.

Кликнула

внучка Жучку.

Жучка

за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут,

вытянуть не могут.

Кликнула

Жучка кошку Машку.

Машка

за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Тянут-потянут,

вытянуть не могут.

Кликнула

кошка Машка мышку.

Мышка

за Машку, Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,

дедка за репку. Тянут-потянут – вытащили репку!

Сказка «Колобок»

Жили-были старик со старухой.

Вот и просит старик:

— Испеки мне, старая, колобок.

— Да из чего испечь-то? Муки нет.

— Эх, старуха. По амбару помети, по сусечкам

поскреби — вот и наберётся.

Старушка так и сделала: намела, наскребла

горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок, изжарила его в

масле и положила на окно простынуть.

Надоело колобку лежать — он и покатился с окна

на лавку, с лавки на пол — да к двери, прыг через порог, в сени, из сеней на

крыльцо, с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и дальше.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему

заяц:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!

— Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай,

какую я тебе песенку спою.

Заяц уши поднял, а колобок запел:

— Я колобок, колобок,

По амбару метён,

По сусечкам скребён,

На сметане мешён,

В печку сажён,

На окошке стужён.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

От тебя, зайца,

Не хитро уйти.

И покатился колобок дальше — только его заяц и

видел.

Катится колобок по тропинке в лесу, а

навстречу ему серый волк:

— Колобок, колобок! Я тебя съем!

— Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку

спою. И колобок запел:

— Я колобок, колобок,

По амбару метён,

По сусечкам скребён,

На сметане мешён,

В печку сажён,

На окошке стужён.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

Я от зайца ушёл,

От тебя, волка,

Не хитро уйти.

И покатился колобок дальше — только его волк и

видел.

Катится колобок по лесу, а навстречу ему

медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле гнёт.

— Колобок, колобок, я тебя съем!

— Ну где тебе, косолапому, съесть меня!

Послушай лучше мою песенку.

Колобок запел, а Миша и уши развесил:

— Я колобок, колобок,

По амбару метён,

По сусечкам скребён,

На сметане мешён,

В печку сажён,

На окошке стужён.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

Я от зайца ушёл,

Я от волка ушёл,

От тебя, медведь,

Полгоря уйти.

И покатился колобок — медведь только вслед ему

посмотрел.

Катится колобок, а навстречу ему лиса: —

Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!

Колобок рад, что его похвалили, и запел свою

песенку, а лиса слушает да всё ближе подкрадывается:

— Я колобок, колобок,

По амбару метён,

По сусечкам скребён,

На сметане мешён,

В печку сажён,

На окошке стужён.

Я от дедушки ушёл,

Я от бабушки ушёл,

Я от зайца ушёл,

Я от волка ушёл,

От медведя ушёл,

От тебя, лиса,

Не хитро уйти.

— Славная песенка! — сказала лиса. — Да то

беда, голубчик, что стара я стала — плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку да

пропой ещё разочек.

Колобок обрадовался, что его песенку

похвалили, прыгнул лисе на морду и запел:

— Я колобок, колобок…

А лиса его — гам! — и съела.

Сказка «Теремок»

Стоит

в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, остановилась и

спрашивает:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и

стала там жить.

Прискакала

к терему лягушка-квакушка и спрашивает:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет?

—

Я, мышка-норушка! А ты кто?

—

А я лягушка-квакушка.

—

Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить.

Бежит

мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет?

—

Я, мышка-норушка!

—

Я, лягушка-квакушка!

—

А ты кто?

—

А я зайчик-побегайчик.

—

Иди к нам жить! Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.

Идет

мимо лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет?

—

Я, мышка-норушка.

—

Я, лягушка-квакушка.

—

Я, зайчик-побегайчик.

—

А ты кто?

—

А я лисичка-сестричка.

—

Иди к нам жить! Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.

Прибежал

волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет?

—

Я, мышка-норушка.

—

Я, лягушка-квакушка.

—

Я, зайчик-побегайчик.

—

Я, лисичка-сестричка.

—

А ты кто?

—

А я волчок-серый бочок.

—

Иди к нам жить!

Волк

влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют.

Вдруг

идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и

заревел во всю мочь:

—

Терем-теремок! Кто в тереме живет?

—

Я, мышка-норушка.

—

Я, лягушка-квакушка.

—

Я, зайчик-побегайчик.

—

Я, лисичка-сестричка.

—

Я, волчок-серый бочок.

—

А ты кто?

—

А я медведь косолапый.

—

Иди к нам жить!

Медведь

и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит:

—

А я лучше у вас на крыше буду жить.

—

Да ты нас раздавишь.

—

Нет, не раздавлю.

—

Ну так полезай!

Влез

медведь на крышу и только уселся — трах! — развалился теремок.

Затрещал

теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить

мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка,

волчок-серый бочок — все целы и невредимы.

Принялись

они бревна носить, доски пилить — новый теремок строить.

Лучше

прежнего выстроили!

Приложение 2

(сочинения учащихся)

1.Сочинение по сказке «Репка»

Один

в поле не воин, так гласит русская пословица. Но это на поле брани, а может ли

справиться с тяжёлой работой на поле один человек? Сказка «Репка» заставляет

задуматься над преимуществом общего труда и вкладом каждого в общее дело.

Проблему

результативности коллективного труда народ-сказитель рассматривает на примере

попытки деда справиться самостоятельно с вытаскиванием репки из грядки, который

после первой неудачи зовёт поочерёдно бабку, внучку, Жучку, кошку. Но и эта

немалая сила не смогла преодолеть трудности. И только усилия маленькой мышки

привели к результату: один за всех, и все за одного. Мудрость народа заключается

ещё и в том, что он верно подобрал персонажей: разве могли отказаться помогать

внучка, которую кормят бабка и дедка, собака и кошка, которым хозяева дали

домашнее тепло и пропитание? Но помощь мышки важнее, ведь она не друг всем, а,

скорее, враг. Но и она может выжить лишь там, где есть корм. Автор

подчёркивает, что общее дело и общие интересы сплотили всех.

Народ

утверждает, что только объединёнными усилиями можно достичь важного для всех

результата, при этом не стоит пренебрегать помощью, на первый взгляд, слабого

и незначительного существа.

Я

согласен с позицией автора в том, что у коллективного дела намного больше

преимуществ, чем у индивидуального, особенно если цели великие.

Примером

общих усилий для победы над врагом могут послужить любимые герои Л.Н.Толстого

из романа-эпопеи «Война и мир». «Всем миром навалиться хотят», — так просто

говорит солдат о едином желании русского народа – от рядового солдата до

фельдмаршала Кутузова. Крестьяне уходят в партизаны и нападают на французов, граф

Пьер Безухов тратит огромные средства на организацию ополчения, Наташа Ростова

отдаёт подводы для перевозки раненых бойцов, а потом ухаживает за ними в

госпитале. Важен и дорог даже самый незначительный вклад в общую победу над

врагом.

Другим

примером может послужить басня И.А.Крылова «Лебедь, щука и рак», которая

высмеивает разобщённую работу героев. Они тоже, как и герои «Репки», пытались

вытянуть только не репку, а застрявшую в грязи повозку. Они честно старались

добиться результата, но существа, впряжённые в повозку, настолько разные, что

их дело обречено на провал. Крылов показывает коллективный труд, но он не

согласован, ведь лебедь рвётся в небо, а щука и рак, живущие в воде, тянут груз

вниз. Баснописец выводит мораль: вот что может случиться, если даже цель одна,

но средства её достижения разные, при этом каждый думает только о своих

потребностях и возможностях.

Обобщая сказанное, приведу слова писателя Э. Ремарка:

«Пока человек не сдаётся, он сильнее судьбы». С любыми трудностями можно справиться,

если проявить упорство, уметь взаимодействовать с другими и думать об общем

благе.

2. Сочинение по

сказке «Колобок»

Жизнь

сложна и непредсказуема. На её протяжении встречается множество препятствий,

которые необходимо преодолеть, чтобы выжить, просто быть. Неумение извлекать

уроки из ударов судьбы, недальновидность и легкомыслие чреваты поражением.

Проблема излишней самоуверенности, которая может привести к гибели, является

центральной в русской народной сказке «Колобок».

Сказитель

повествует о Колобке, который превыше всего ценит свободу. Не желая быть лёгкой

поживой, он уходит от всех, кто хочет полакомиться им. Автор осуждает его не за

это естественное желание, а за глупость и самонадеянность. Каждому,

встретившемуся ему на пути, Колобок поёт задорную песенку, в которой

прославляет свою ловкость: «Я от бабушки ушёл, от тебя подавно уйду!» Лёгкость

побега от старика со старухой, от Зайца, от Волка и Медведя заставила его

поверить в свою неуязвимость. И при встрече с хитрым и коварным врагом – Лисой

– Колобок поплатился за свою самоуверенность: «А Лиса его – гам – и съела».

Хвастуну Колобку достаточно было лести, чтобы он поверил в свою

исключительность.

Автор

– талантливый неизвестный сказитель – считает, что нужно учиться извлекать

уроки из трудностей и угроз, возникающих на жизненном пути человека.

Я

согласен с позицией автора в том, что нельзя пренебрегать опасностями и

хвалиться своей неуязвимостью. Это не храбрость, а наказуемое легкомыслие.

Вспомним,

к примеру, Евгения Базарова, героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Он

презирал романтику в отношениях мужчины и женщины, отрицал любовь, считая, что

«нужно дело делать», заниматься наукой, а не глупостями. Молодой учёный гордился

тем, что неуязвим для стрел Амура. Но, встретив Анну Сергеевну Одинцову, он

потерял покой, забыл свои теории о чисто физиологической стороне любви. Прежде

независимый и самоуверенный, он ищет встреч с любимой и невыносимо мучается от

неразделённого чувства. Действующий всегда разумно и взвешенно, Базаров теряет

контроль и заражается тифом при вскрытии умершего. И он уходит из жизни уже не

скептиком и циником, а глубоко страдающим человеком. Судьба словно наказала

этого сильного и смелого человека, спасовавшего перед женской красотой.

Хочу

привести ещё один пример судьбы человека, получающего один удар за другим, но

не желавшего задуматься над тем, что он сам во всём виноват. Это Иван Флягин,

герой повести Н.С.Лескова «Очарованный странник». Он совершает ужасные, жестокие

поступки: отрубил кошке хвост, из забавы насмерть засёк кнутом монашка, на

поединке убил татарина. Ему пришлось расплатиться за свои грехи пленом и

жестокими наказаниями, любовью к красавице-цыганке, которая видела в нём только

верного друга, а когда её оставил князь, она попросила Ивана убить её. Флягин

до этого шёл по жизни, словно играя с ней, считая, что сможет выпутаться из

любой ситуации. Однако и его изменила любовь, он задумался над жизненными

уроками, стал монахом.

В заключении сочинения хочется добавить: за всё нужно

платить, и цена может быть очень высока – сама жизнь. Нельзя легкомысленно

относиться к ней, считать, что только ты – хозяин собственной судьбы. Могут

возникнуть такие обстоятельства, когда человек бессилен перед ними. И только воля,

светлый разум, полученный опыт могут помочь выйти победителем из вроде бы

неразрешимых ситуаций.

3. Сочинение по

сказке «Теремок»

Есть

такая русская пословица: простота хуже воровства. Излишняя доброта может

навредить человеку. В сказке «Теремок» поднимается проблема чрезмерной

доверчивости и радушия, несоизмеримой с тем, на кого эти чувства изливаются.

Народ-сказитель

рассказывает о том, как теремок приютил всех нуждающихся в крове, начиная с

крошечной мышки и заканчивая огромным медведем, который развалил его.

Рассказчик отмечает гостеприимство животных, приглашающих всех: «Иди к нам

жить!» Автор показывает, как хозяева искренне радуются каждому новому гостю. Им

не тесно и не страшно, они даже с хищниками отлично уживаются. Этот добрый

сказочный мир – настоящая идиллия отношений между всеми. Так счастливо могут

жить только истинные друзья. В сказке отражена вековая мечта народа о

добрососедских отношениях, о мире между столь разными людьми, где нет ни жертв,

ни хищников. Однако идиллия длилась недолго. Неуклюжий медведь, не

поместившийся в теремке, залез на крышу теремка, который и рухнул.

Автор

считает, что лучше жить вместе, в любви и согласии, но всё-таки надо относиться

к другим разумно и взвешенно.

Я

согласен с позицией автора в том, что людям не должно быть тесно на земле,

место найдётся всем, однако следует соизмерять свои добрые поступки с реалиями

жизни.

Примером

безграничного доверия к друзьям, неумения отказать и быть приятным во всех

отношениях человеком может послужить Илья Обломов, герой одноимённого романа

И.А. Гончарова. Он полностью доверился своему приятелю Тарантьеву, который

вместе с другим мошенником обманным путём лишил Обломова имения. Теперь добрый

барин вынужден жить на квартире у вдовы Пшеницыной, скромно питаться. Он даже

не задумался, почему так получилось. Лень и нежелание думать о будущем привели

Обломова к катастрофе.

Другим

примером чрезмерного бескорыстия является Матрёна, героиня рассказа А.И.

Солженицына «Матрёнин двор». Всегда живущая для других, она нисколько не заботилась

о себе: убогая изба, запущенное хозяйство – вот что было у этой одинокой,

забытой и обиженной людьми и государством пожилой женщины. И даже тем малым,

что имела, она решила поделиться, отдав горницу приёмной дочери Кире. Во время

перевозки брёвен Матрёну сбил поезд. Так жадность родственников, никогда не

ценивших её и смеявшихся над её наивностью и уступчивостью, погубила человека

невероятной душевной чистоты и доброты.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод: можно и нужно

относиться к людям с открытым сердцем, быть щедрым, радушным и гостеприимным.

Ведь дружба, доброжелательные отношения – это делает жизнь наполненной и

радостной. И всё-таки надо остерегаться тех, кто может разрушить то, что так

долго и трудно создавалось, следует беречь хрупкий мир. Однако финал сказки –

животные смогли восстановить свой теремок – придаёт оптимизма, ведь отношения

героев не разрушены, они ещё больше сплотились, строя свой общий добрый дом.

В статье рассказывается о том, как вести работу по подготовке к выполнению задания 27 ЕГЭ по русскому языку. Представлены памятки, речевые клише, подробно разобраны критерии оценивания сочинения, а также представлен образец работы по тексту В. Каверина из сборника И.П. Цыбулько.

Автор: Субботина Л.В.

Хорошо писать – это не только хорошо передавать, но и в то же время хорошо мыслить и хорошо чувствовать.

Жан-Луи Бюффон

Одним из самых трудных заданий ЕГЭ по русскому языку является сочинение-рассуждение (задание 27).

Всегда возникает вопрос, с чего начать работу по подготовке учащихся? Я думаю, прежде всего учащиеся должны хорошо представлять, что от них требуется.

Сначала внимательно читаем задание 27. Нужно написать сочинение по прочитанному тексту, при этом сформулировать одну из проблем, поставленных автором, затем ее прокомментировать, включив в свой комментарий два примера-иллюстрации, важные для понимания этой проблемы, дать пояснение к каждому примеру-иллюстрации, указать смысловую связь между ними, проанализировав ее, сформулировать позицию автора, выразить свое отношение к ней по проблеме исходного текста. Затем следует заострить внимание на критериях оценивания, тем более, что в 2021 году произошли незначительные изменения в критерии К2. Помимо того что учащиеся должны включить в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, дать пояснение к каждому, указать смысловую связь между ними, еще необходимо проанализировать эту смысловую часть. Исходя из этого, изменилось количество баллов по критерию К2: если в 2020 году высший балл был 5, то в 2021 году – 6 (т.е. добавился балл за анализ смысловой части).

Согласитесь, выполнить это задание без специальной подготовки непросто. И чем раньше вы начнете работу над написанием сочинения- рассуждения, тем лучше.

Поэтому работа с текстом на уроках русского языка должна быть основной и вести ее надо, начиная с 5 класса, так как содержание нового федерального государственного образовательного стандарта ориентировано не только на обучение орфографии и пунктуации, но и на формирование языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. К сожалению, анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает, что более 80% выпускников достигают базового уровня подготовки, соответствующего требованиям «Обязательного минимума содержания основного общего образования по русскому языку». Вместе с тем экзамен выявляет отсутствие практических умений, связанных с созданием собственного речевого высказывания, для чего требуется понять прочитанный текст, а затем ясно, правильно, последовательно и убедительно выразить свою позицию, уместно используя разнообразные языковые средства.

Исходя из опыта своей работы, первое, на что обращаю внимание, это алгоритм написания сочинения:

— внимательно прочитайте текст (обратите внимание на ключевые фразы и оценочные слова, чтобы выделить проблему и позицию автора);

— определите тип текста (художественный или публицистический);

— сформулируйте проблему и позицию автора;

— продумайте комментарий (следите, чтобы он логично связал формулировку проблемы и позицию автора);

— подберите цитаты из текста, которые помогут подтвердить правильность вашего понимания авторского текста;

— определите своё отношение к позиции автора (согласие/несогласие);

— подберите аргументы (они должны подтверждать или опровергать мнение автора);

— продумайте композицию сочинения: введение, заключение, микровыводы и связки между частями;

— продумайте вступление и заключение;

— проверьте правильность деления на абзацы (рекомендуется каждую смысловую часть и каждый аргумент выделить в отдельный абзац);

— помните: в сочинении должно быть не менее трех абзацев.

Очень часто при написании сочинения-рассуждения учащиеся нарушают его смысловую последовательность. Чтобы избежать подобной ошибки, предлагаю еще одну Памятку «Композиция сочинения».

- Проблема (берем одну проблему!).

- Комментарий (2 примера-иллюстрации из данного текста, пояснение значения каждого из примеров, указание связи между примерами, анализ смысловой части).

- Позиция автора.

- Свое отношение к позиции автора.

- Аргументация (обоснование) собственного мнения.

- Вывод.

Теперь нужно помочь детям разобраться в этих терминах.

Что такое проблема? (критерий К1). Поясняю: это вопрос, над которым размышляет автор. Как ее сформулировать? Даю несколько вариантов речевых клише:

— в виде вопроса, после которого делается отсылка к исходному тексту (как, зачем, почему, какую роль, какова роль, можно ли, нужно ли, на чём, кого и т.д.);

— сочетание слова проблема с именем существительным, употреблённом в родительном падеже: проблема (чего?).

1) В предложенном для анализа тексте автор затрагивает проблему (чего?)

2) Автор данного текста привлекает внимание читателей к проблеме (чего?)

3) В тексте (автор) поднимается проблема (чего?)

Затем нужно дать комментарий к данной проблеме (К2). Что же такое комментарий? Это рассуждения, пояснительные замечания по поводу проблемы текста.

Работая по этому критерию, важно разграничить стиль текста. В основном, на экзаменах предлагают текст публицистического или художественного стилей. Конечно, проблему текста публицистического стиля легко определить, она как бы лежит на поверхности, да и прокомментировать ее несложно. А вот с текстом художественного стиля возникают трудности. Исходя из этого, важно научить учащихся правильно определять стиль текста, так как для комментария каждого стиля существуют свои речевые клише.

Публицистический текст

Автор обращается к собственному опыту и вспоминает…

Писатель не случайно приводит слова (кого) (цитата)…

Автор разделяет мнение (кого)…

Публицист спорит (с кем)…

Думаю, нужно обратить внимание на мысль о том, что…

Особого внимания заслуживает мнение автора о…

Художественный текст

(Если повествование ведётся от первого лица (я), слово «автор» заменяем на слово «рассказчик»).

В центре внимания автора случай…

Писатель изображает (кого — что)…

Герой говорит (цитата) …

Стоит обратить внимание на мысли (слова, поступки) героя.

Особого внимания заслуживает такая художественная деталь, как…

Симпатии автора на стороне героя, который…

Учащиеся должны понимать, что необходимо представить два примера- иллюстрации из текста, причем разных, дать пояснение к каждому из них.

Схематически это выглядит так:

- 1-й пример-иллюстрация.

- Пояснение примера.

- 2-й пример-иллюстрация.

- Пояснение примера.

Разберемся, что такое пример-иллюстрация. Это связанная с поставленной проблемой информация текста, которая сопровождается пояснениями, интерпретациями учащегося.

Следует отметить, что пояснения для текста публицистического и художественного стилей также отличаются. Поэтому необходимо дать речевые клише к каждому из них.

|

Пояснение примера |

|

|

Публицистический текст Писатель хочет сказать, что… Этот пример показывает, что… Смысл этого высказывания в том, что… Эти слова убедительно доказывают, что… Я думаю, этим примером автор хотел показать… Приведённые слова содержат глубокий смысл… |

Художественный текст Автор не случайно обращает наше внимание на… Поступок героя показывает, что… Слова (мысли) героя позволяют понять…. Я думаю, описанная ситуация заслуживает особого внимания, потому что… Эти события автор описывает, чтобы… |

Критерий К2, как показал опыт работы, является для учащихся одним из самых трудных, особенно возникают трудности при определении смысловой части между примерами-иллюстрациями и её анализе. Как это сделать, достаточно понятно разъясняет А.Г. Нарушевич, автор учебных пособий по русскому языку: «Указать смысловую связь между примерами означает её назвать: «автор противопоставляет…», «писатель сравнивает…», «публицист объясняет…. Проанализировать связь между примерами-иллюстрациями означает раскрыть сущность этих смысловых отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении…». В этом учащимся поможет еще одна Памятка.

|

Связь между примерами-иллюстрациями |

Клише анализа связи |

|

Противопоставление |

Противопоставляя эти примеры (поступки героев и т. п.), автор хочет подчеркнуть… С помощью противопоставления автор показывает разные стороны… Благодаря антитезе мы видим различные точки зрения на…, что делает рассуждение более объективным и убедительным. |

|

Сравнение, сопоставление |

Сравнивая этих героев, мы видим… Благодаря сравнению писатель выделяет лучшие стороны… Сопоставляя различные точки зрения на интересующий его вопрос, автор показывает… Сопоставление этих примеров позволяет автору показать сложность (неоднозначность) ситуации… |

|

Причина-следствие |

Приведенные примеры показывают причины и следствия поступков героя… Анализируя эти примеры, мы понимаем причину изображенных событий… Таким образом, эти примеры позволяют понять, почему… |

|

Уступка |

Несмотря на то, что все убеждены в правильности…, герой (автор) думает иначе. |

Далее переходим к критерию К3 – определение позиции автора. Учащиеся должны понять, что позиция – это вывод, к которому приходит автор, раздумывая над какой-либо проблемой. И опять очень важно разграничивать тексты публицистического и художественного стилей.

|

Публицистический текст Позиция автора текста по поднятой проблеме выражена ясно и однозначно и раскрывается в следующем предложении (цитата) Автор убеждён (цитата) Автор текста, оставляя читателю право выбора, достаточно чётко обозначает своё отношение к проблеме (чего)… Автор подводит читателя к выводу о том, что… |

Художественный текст Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой проблемы, но исподволь подводит читателей к мысли о том, что… Позиция рассказчика относительно поднятой проблемы становится понятной лишь после осмысленного прочтения текста. Автор, рассказывая читателям эту историю, будто говорит (цитата) Писатель прямо не высказывает своего отношения к происходящему, однако мы, читатели, прекрасно понимаем, рассказчик… |

Критерий К4 – отношение к позиции автора + обоснование. Здесь можно использовать следующие речевые клише:

Для выражения своего мнения:

1) Я разделяю (не разделяю) точку зрения на проблему…

2) Я придерживаюсь (не придерживаюсь) того же мнения на проблему…., что и автор

3) Я согласен (не согласен) с автором в том, что…

4) Трудно (нельзя) не согласиться с автором текста в том, что…

5) Мне близка позиция автора тем, что…

Для аргументации собственной позиции:

1) Как часто приходится сталкиваться с …

2) Разве не стали обычными (нормами жизни) такие явления, как…?

3) Кто из нас не наблюдал (не сталкивался; не замечал (за собой); не оказывался свидетелем) того, как…

Текст для работы

(1) Накануне вечером комиссар вызвал Корнева и Тумика в свою каюту и заговорил об этой батарее, дальнобойной, которая обстреливала передний край и глубину и которая всем давно надоела.

— (2) Мы несём от неё немалые потери, — сказал он, — и, кроме того, она мешает одной задуманной операции. (3) Нужно эту батарею уничтожить.

(4) Потом он спросил, что они думают о самопожертвовании, потому что иначе её нельзя уничтожить. (5) Он спросил не сразу, а начал с подвига двадцати восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну свои молодые жизни. (6) Теперь этот вопрос стоит перед ними — Корневым и Тумиком — как лучшими разведчиками, награждёнными орденами и медалями.

(7) Тумик первый сказал, что согласен. (8) Корнев тоже согласился, и решено было высадиться на берег в девять часов утра. (9) По ночам немцы пускали ракеты, хотя стоял декабрь и днём было так же темно, как и ночью.

(10) Времени вдруг оказалось много, и можно было полежать и подумать, тем более что это, наверно, уже в последний раз, а больше, пожалуй, не придётся.

(11) Тумик воевал уже полтора года и дважды был ранен. (12) Он участвовал в захвате знаменитой сопки «Колпак», когда восемьдесят моряков семь часов держались против двух батальонов, и боезапас кончился, и моряки стали отбиваться камнями. (13) Как вчера, он видел перед собой маленький дом, крыльцо с провалившейся ступенькой и отца в саду — коротко стриженного, седого, с худым носом и ещё такого стройного, ловкого, когда он быстро шёл навстречу гостям, опираясь на трость, в своей кубанке набекрень и со своими тремя орденами. (14) Когда началась война, он прислал Тумику письмо: «Воюй и за себя, и за меня». (15) Тут Тумик вспомнил всю свою жизнь, самое главное, самое интересное в жизни. (16) Отец — это был родной дом, детство и школа, девушка Шура — это была любовь, а Миша Рубин — друг, который всегда говорил, что, может быть, и есть на свете любовь, но верно то, что на свете есть настоящая дружба навеки.

(17) Они были с ним всю войну — отец, та девушка и Миша — и были теперь, когда он лежал на своей койке под иллюминатором и слышно было, как волна, плеща, набегает на борт. (18) Это была его Отчизна! (19) И вдруг всё стало так ясно для него, что он даже присел на койке, обхватив руками колени.

— (20) Недаром же я жил на земле, — сказал он себе.

(21) Он видел, как при свете огарка Корнев пишет письмо, и ему хотелось сказать Корневу, что нет для них смерти и что для них пришла эта торжественная, последняя ночь, когда замер весь свет и только под лёгким ветром волна, плеща, набегает на борт. (22) Но он ничего не сказал. (23) У Корнева были жена и маленький сын. (24) Он писал им, и кто знает, о чём он думал сейчас, хмуря крупные чёрные брови… (25) Утром они с первого взгляда поняли, что нельзя заложить тол и уйти: батарея работала, и кругом было слишком много народу. (26) Можно было только сделать, как сказал комиссар: подорвать её и самим подорваться. (27) И это было легко: неподалёку от батареи штабелями лежали снаряды. (28) Они стали тянуть жребий, потому что достаточно было подорваться одному, а другой мог вернуться к своим. (29) Они условились: вернётся тот, кто вытащит целую спичку. (30) И Тумик взял в обе руки две целые спички и сказал шёпотом:

— Ну, Корнев, тащи.

(31) У Корнева были жена и маленький сын…

(32) Они обнялись, поцеловались. (33) На прощание Тумик отдал Корневу свою фотографию, где был снят с автоматом, лёжа, прицеливаясь, — ребята говорили, что вышел отлично. (34) И Корнев ушёл. (35) Он был метрах в сорока от батареи, когда раздался взрыв и пламя метнулось до самого неба, осветив пустынный край — снег и тёмные ущелья между скал, диких скал Отчизны…

(По В. А. Каверину*)

* Вениамин Александрович Каверин (1902–1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист, автор приключенческого романа «Два капитана».

Пример сочинения по тексту В.А. Каверина (И.П. Цыбулько)

К1 Формулировка проблемы. В.А. Каверин – русский советский писатель, драматург – поднимает в своем тексте проблему самопожертвования во имя спасения своего товарища, своей Родины.

К2. Автор раскрывает эту проблему на одном эпизоде Великой Отечественной войны.

1 пример-иллюстрация. Комиссар посылает разведчиков Тумика и Корнева уничтожить батарею противника, понимая, что они идут на верную гибель, и не скрывает этого от них. Перед выполнением опасного задания оба бойца вспоминают дорогих для них людей. Тумик – отца, повторяя его слова: «Воюй за себя и за меня». А Корнев пишет письмо родным (у него «были жена и маленький сын»).

Пояснение. Мы видим: в решающий момент солдаты готовы отдать свои жизни во имя Родины.

2 пример- иллюстрация. Далее Каверин заостряет наше внимание на том, что один из них может спастись – ведь взорвать батарею фашистов может и один человек, но при этом он сам погибнет. И тогда Тумик, понимая, что его товарища ждут жена и маленький сын, заведомо приносит себя в жертву. Когда они тянут жребий, Тумик зажимает в ладони две целые спички. Корнеев, вытащив любую из них, останется жить.

Пояснение. Понятно, что Тумик жертвует собой, спасая жизнь товарища. Так может поступить только добрый, гуманный человек.

Смысловая связь. Оба фрагмента текста тесно связаны между собой. Они, дополняя друг друга, играют большую роль для пояснения проблемы самопожертвования.

К3 Позиция. Писатель убеждает нас в том, что самопожертвование было присуще многим советским бойцам в тяжелые годы военного лихолетья.

К 4. Отношение к позиции автора + обоснование

Трудно не согласиться с автором: немало советских людей в годы Великой Отечественной войны жертвовали собой ради ближнего, как герой данного рассказа Тумик. Достаточно вспомнить подвиг Александра Матросова, закрывшего собой амбразуру вражеского дзота, тем самым спасшего жизнь сотням солдат, или героя рассказа В. Быкова «Сотников». Партизан Сотников, оказавшись в плену у фашистов, сразу сделал свой нравственный выбор: никого не предавать, спасти партизанский отряд, пусть и ценой своей собственной жизни.

Вывод. Таких примеров можно привести очень много. Но совершенно ясно одно: в годы войны подвиги люди совершали во имя спасения родных и близких, во имя своего Отечества.

Литература

- Нарушевич А.Г, Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. – Ростов-на-Дону: Легион, 2020.

- Цыбулько И.П., Александров В.Н., Арутюнова Е.В., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Дощинский Р.А., Капинос В.И., Пучкова Л.И. Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года. Русский язык. – М., 2020.

- Цыбулько И.П. Единый государственный экзамен, Русский язык: Типовые экзаменационные варианты, М.: Издательство «Национальное образование», 2018

- https://fipi.ru

- https://rus-ege.sdamgia

Скачать видео в качестве 1080p или ниже:

Загрузить музыку из видео в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.

Спасибо за использование сервиса скачатьвидеосютуба.рф

Колобок на ЕГЭ: Как писать задание 27

Показываю — прямо с белого листа — как писать сочинение (задание 27) в ЕГЭ по русскому языку. В этом году в критерии — а значит, и в структуру текста — добавлены новые пункты (например, нужно анализировать связь между примерами). Объясняю на пальцах, как с ними обходиться. Вернее, не на пальцах, а на примере сказки «Колобок». За 50 минут из ничего создаем полноценный текст, получаем необходимые клише, осваиваем способы работы — и постигаем принцип, который приведет нас к победе. И все совершенно бесплатно.