В списке в алфавитном порядке представлены военачальники Красной Армии , которые в годы Великой Отечественной войны командовали сухопутными фронтами. Именно от их способностей к стратегическому руководству крупными войсковыми объединениями зависел успех или неудача в сражениях и операциях. Чтобы умело управлять фронтом и добиваться победы над врагом, от командующего требовались глубокая военно-теоретическая подготовка, доскональное знание подчинённых войск, творческое мышление, способность предвидеть ход событий, воля и решительность. Именно такими качествами обладали многие военачальники, назначаемые на высокий и ответственный пост командующего фронтом.

В список включены все генералы, которые занимали или временно исполняли должность командующего фронтом. Серым цветом в таблице выделены военачальники, погибшие во время войны.

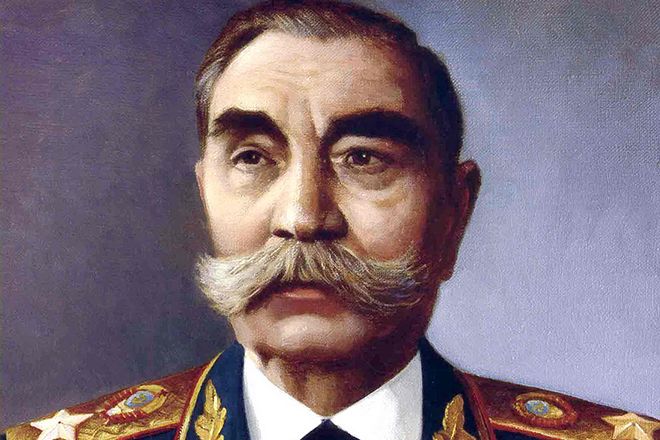

Имя Портрет Год рождения Должность на начало войны Фронт Крупнейшие сражения и операции Иосиф Родионович Апанасенко[1] 1890 Командующий Дальневосточным фронтом Дальневосточный фронт (14 января 1941 года—25 апреля 1943 года) Павел Артемьевич Артемьев 1897 Начальник Управления оперативных войск НКВД Фронт Можайской линии обороны (18 июля—30 июля 1941 года)

Московский резервный фронт (9 октября—12 октября 1941 года) Битва за Москву Иван Христофорович Баграмян

3-й Белорусский (19 апреля 1945 года до конца войны) Белорусская наступательная операция, Прибалтийская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция Иван Александрович Богданов[2] 1897 Начальник отдела боевой подготовки Главного управления пограничных войск и внутренних войск НКВД Белорусской ССР[3] Фронт резервных армий (14 июля—25 июля 1941 года) Семён Михайлович Будённый

Северо-Кавказский (май—август 1942 года) Битва за Москву, Битва за Кавказ Александр Михайлович Василевский 1895 Заместитель начальника Оперативного управления Генерального штаба РККА 3-й Белорусский (февраль—апрель 1945 года) Восточно-Прусская наступательная операция

Николай Фёдорович Ватутин[4]

Юго-Западный (25 октября 1942 года—март 1943 года)

Воронежский (март—20 октября 1943 года)

1-й Украинский (20 октября 1943 года—29 февраля 1944 года) Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Киевская наступательная операция Климент Ефремович Ворошилов

Леонид Александрович Говоров 1897 Начальник Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского Ленинградский (июнь 1942 года—май 1945 года)

2-й Прибалтийский (февраль—март 1945 года) Синявинская операция, Операция «Искра», Выборгско-Петрозаводская операция, Прибалтийская наступательная операция Филипп Иванович Голиков 1900 Начальник ГРУ Брянский (апрель—июль 1942 года)

Воронежский (октябрь 1942 года—март 1943 года) Воронежско-Ворошиловградская операция, Воронежско-Харьковская наступательная операция Василий Николаевич Гордов 1896 Начальник штаба Приволжского военного округа Сталинградский (23 июля—12 августа 1942 года) Оборонительные операции в начальной фазе Сталинградской битвы

Андрей Иванович Ерёменко 1892 21 июня 1941 года сдал командование 1-й отдельной Краснознамённой армией [6] Западный (30 июня—2 июля 1941 года и 19—29 июля 1941 года)

Брянский (август—октябрь 1941 года)

Юго-Восточный (август—сентябрь 1942 года)

Сталинградский (сентябрь—декабрь 1942 года)

Южный (январь—февраль 1943 года)

Калининский (апрель—октябрь 1943 года)

1-й Прибалтийский (октябрь—ноябрь 1943 года)

2-й Прибалтийский(апрель 1944 года—февраль 1945 года)

4-й Украинский (с марта 1945 года до конца войны) Смоленское сражение, Битва за Москву, Сталинградская битва, Битва за Кавказ, Смоленская наступательная операция, Прибалтийская наступательная операция, Моравско-Остравская наступательная операция, Пражская наступательная операция Михаил Григорьевич Ефремов[7] 1897 1-й заместитель генерал-инспектора пехоты РККА Центральный (7 августа—конец августа 1941 года) Смоленское сражение

Георгий Константинович Жуков

Ленинградский (середина сентября[5]—октябрь 1941 года)

Западный (октябрь 1941 года—август 1942 года)

1-й Украинский (март—май 1944 года)

1-й Белорусский (с ноября 1944 года до конца войны) Смоленское сражение, Ельнинская наступательная операция, Оборона Ленинграда, Битва за Москву, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная операция Георгий Фёдорович Захаров 1897 Начальник штаба Уральского военного округа[8] Брянский (октябрь—ноябрь 1941 года)

2-й Белорусский (июнь—ноябрь 1944 года) Орловско-Брянская оборонительная операция, Белорусская наступательная операция Михаил Петрович Кирпонос[9] 1892 Командующий Киевским особым военным округом Юго-Западный (июнь—сентябрь 1941 года) Приграничное сражение на Юго-Западном фронте, Киевская оборонительная операция Михаил Прокофьевич Ковалёв 1897 Командующий войсками Забайкальского военного округа Забайкальский (июль 1941 года—июль 1945 года) Дмитрий Тимофеевич Козлов 1896 Командующий Закавказским военным округом Закавказский (август—декабрь 1941 года)

Кавказский (30 декабря 1941 года—28 января 1942 года)

Крымский (28 января—19 мая 1942 года) Керченско-Феодосийская десантная операция, Керченская оборонительная операция Иван Степанович Конев

Калининский (октябрь 1941 года—август 1942 года)

Западный (август 1942 года—февраль 1943 года)

Северо-Западный (март—июнь 1943 года)

Степной (9 июля—20 октября 1943 года)

2-й Украинский (октябрь 1943 года—май 1944 года)

1-й Украинский (с мая 1944 года до конца войны) Битва за Москву, Ржевская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская операция, Львовско-Сандомирская наступательная операция, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная операция, Пражская наступательная операция Фёдор Яковлевич Костенко[10] 1896 Командующий 26-й армией Юго-Западный (18 декабря 1941 года—апрель 1942 года) Барвенково-Лозовская наступательная операция Фёдор Исидорович Кузнецов

Центральный (26 июля—7 августа 1941 года) Приграничное сражение на Северо-Западном фронте, Смоленское сражение Павел Алексеевич Курочкин

2-й Белорусский (февраль—5 апреля 1944 года) Оборона Ленинграда, Торопецко-Холмская операция, Демянская наступательная операция 1942 года, Полесская операция Родион Яковлевич Малиновский 1898 Командир 48-го стрелкового корпуса Южный (декабрь 1941 года—июль 1942 года) (февраль—март 1943 года)

ЮгоЗападный (март—20 октября 1943 года)

3-й Украинский (20 октября 1943 года—май 1944 года)

2-й Украинский (с мая 1944 года до конца Великой Отечественной войны)

Забайкальский[11] (июль—октябрь 1945 года) Воронежско-Ворошиловградская операция, Барвенково-Лозовская операция, Харьковское сражение 1942 года, Битва за Кавказ, Битва за Днепр, Ясско-Кишинёвская наступательная операция, Будапештская операция, Венская наступательная операция, Маньчжурская наступательная операция[11] Иван Иванович Масленников 1900 Заместитель наркома внутренних дел СССР Северо-Кавказский (24 января—май 1943 года)

3-й Прибалтийский (с апреля 1944 года до конца войны) Битва за Кавказ, Псковско-Островская операция, Прибалтийская наступательная операция Кирилл Афанасьевич Мерецков

Карельский (февраль—ноябрь 1944 года)

1-й Дальневосточный[11] (5 августа—1 октября 1945 года) Синявинская операция, Операция «Искра», Новгородско-Лужская операция, Петсамо-Киркенесская операция, Маньчжурская наступательная операция[11] Дмитрий Григорьевич Павлов[12] 1897 Командующий Западным особым военным округом Западный (22 июня—30 июня 1941 года) Приграничное сражение на Западном фронте

Иван Ефимович Петров

2-й Белорусский (апрель—июнь 1944 года)

4-й Украинский (август 1944 года—март 1945 года) Битва за Кавказ, Восточно-Карпатская операция Михаил Петрович Петров[13] 1898 Командир 17-го механизированного корпуса Брянский (7-10 октября 1941 года) Орловско-Брянская оборонительная операция

Маркиан Михайлович Попов

Ленинградский (27 августа—сентябрь 1941 года)

Брянский (июнь—октябрь 1943 года)

Прибалтийский (10 октября—20 октября 1943 года) Оборона Заполярья, Оборона Ленинграда, Курская битва Максим Алексеевич Пуркаев

Дальневосточный (апрель 1943 года—5 августа 1945 года)

2-й Дальневосточный[11] (5 августа—1 октября 1945 года) Великолукская операция, Ржевско-Вяземская операция, Маньчжурская наступательная операция[11] Макс Андреевич Рейтер 1886 Заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Брянский (сентябрь 1942 года—март 1943 года)

Резервный (12 марта—23 марта 1943 года)

Курский (23 марта—27 марта 1943 года)

Орловский (27 марта—28 марта 1943 года)

Брянский (28 марта—июнь 1943 года) Воронежско-Касторненская операция Константин Константинович Рокоссовский

Донской (30 сентября 1942 года—15 февраля 1943 года)

Центральный (15 февраля—20 октября 1943 года)

Белорусский (20 октября 1943 года—24 февраля 1944 года)

1-й Белорусский (24 февраля—апрель 1944 года)

2-й Белорусский (ноябрь 1944 года—до конца войны) Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Белорусская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция, Берлинская наступательная операция Дмитрий Иванович Рябышев 1894 Командир 8-го механизированного корпуса Южный (август—октябрь 1941 года) Оборонительные операции на Южном фронте в августе—октябре 1941 года Пётр Петрович Собенников 1894 Командующий 8-й армией Северо-Западный (3 июля—август 1941 года) Боевые действия на подступах к Ленинграду в июле—августе 1941 года Василий Данилович Соколовский

Семён Константинович Тимошенко

Юго-Западный (сентябрь—декабрь 1941 года)

ЮгоЗападный (апрель—июль 1942 года)

Сталинградский (12 июля—23 июля 1942 года)

Северо-Западный (октябрь 1942 года—март 1943 года) Смоленское сражение, Харьковское сражение 1942 года, Воронежско-Ворошиловградская операция Фёдор Иванович Толбухин

4-й Украинский (20 октября 1943 года—31 мая 1944 года)

3-й Украинский (с мая 1944 года до конца войны) Битва за Днепр, Донбасская операция, Никопольско-Криворожская операция, Крымская наступательная операция, Ясско-Кишинёвская, Белградская, Будапештская, Венская наступательные операции, Балатонская оборонительная операция Иван Владимирович Тюленев 1892 Командующий войсками Московского военного округа Южный (июнь—август 1941 года)

Закавказский (май 1942 года—июль 1945 года) Битва за Кавказ Иван Иванович Федюнинский 1900 Командир 82-й мотострелковой дивизии Ленинградский (октябрь 1941 года) Синявинская операция Валериан Александрович Фролов 1895 Командующий 14-й армией Карельский (сентябрь 1941 года—февраль 1944 года) Оборона Заполярья Михаил Семёнович Хозин 1896 Начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе Ленинградский (27 октября 1941 года—июнь 1942 года) Тихвинская наступательная и Тихвинская оборонительная операции, Любанская наступательная операция Яков Тимофеевич Черевиченко 1894 Командующий 9-й армией Южный (октябрь—декабрь 1941 года)

Брянский (24 декабря 1941 года—апрель 1942 года) Ростовская наступательная и оборонительная операции, Битва за Москву Иван Данилович Черняховский[14] 1906 Командир 28-й танковой дивизии Западный (апрель 1944 года)

3-й Белорусский (апрель 1944 года—февраль 1945 года) Белорусская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция Никандр Евлампиевич Чибисов 1892 Командующий войсками Одесского военного округа Брянский (7—13 июля 1942 года)

Великая Отечественная война 1941-1945 года – это война между Советским Союзом (СССР) и фашисткой Германией, которая закончилась победой русского народа над фашистами и взятием Берлина. Великая Отечественная Война стала одним из финальных этапов Второй Мировой Войны.

Причины Великой Отечественной войны

— Возможность фашисткой Германии завладеть территорией СССР с целью мирового господства

— Завладеть огромными ресурсами страны СССР — экономическими, сырьевыми, энергетическими, трудовыми, что сильно бы поспособствовало в захвате всего мира.

— Стремление Гитлера установить свой мировой национально-социалистический режим, это не допускало другой очень влиятельной страны с похожей идеалогией как СССР

Планы немецкого командования

Июль — 18 декабря 1940 г. — по поручению Гитлера был разработан план нападения на СССР («Барбаросса»).

Молниеносный разгром Красной Армии (в течение 2-3 месяцев) при помощи ударов по 3-м основным направлениям:

— Группа армий «Север» атакует Ленинград, через Прибалтику идет на Архангельск, атакует Мурманск

— Группа армий «Центр» идет через Минск и Смоленск на Москву

— Группа армий «Юг» идет через Украину, Крым и на Кавказ

Цель плана: к октябрю 1941 года нужно было выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань

Планы советского командования

Концепция ведения войны «малой кровью, на чужой территории»:

— измотать противника в приграничных сражениях;

— перейти в контрнаступление;

— разгромить врага на его территории

Причины неудач советской армии на начальном периоде войны

— Репрессии в армии среди командного состава перед самой войной

— Ошибки и просчеты в отношении сроков начала войны

— Военная доктрина, которая предусматривала военные действия только на чужой территории

— Опоздание с приведением войск в боевую готовность

— Нехватка времени на перевооружение Красной армии

— Техническое и численное превосходство немецких войск

— Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе

Меры для организации отпора агрессии фашистов

— Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. — программа превращения страны в единый военный лагерь

— Образование Государственного комитета обороны как чрезвычайного органа, сосредоточившего всю полноту власти в стране в период войны

— Создание Ставки Главного командования (переименованной в Ставку Верховного главнокомандования) Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения

— Осуществление эвакуации пром. предприятий на Восток страны (Урал, Приволжье)

— Перестройка экономики на военный лад: производство вооружения и боеприпасов, перевод промышленности на военные рельсы

— Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупированных районах

Дата

Основные события Великой Отечественной войны

Первый этап Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.) — оборонительный этап:

— вынужденное отступление;

— битва за Москву;

— оборона Сталинграда (Сталинградская битва)

22.06.1941 г.

Нападение фашистской Германии и её союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на СССР (в соответствии с планом «Барбаросса») — начало Великой Отечественной войны.

23.06.1941

Образование Ставки Главного Командования (с 8 августа 1941 г. — Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) (глава И.В. Сталин) для стратегического руководства Вооружёнными силами СССР.

24.06.1941

Создание Совета по эвакуации (глава ШверникНМ); образование Советского информационного бюро (Совинформбюро) при СНК СССР (глава ЩербаковАС) для руководства работой по освещению в периодической печати и на радио военных событий и внутренней жизни страны.

29.06.1941

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил и средств на отпор врагу.

30.06.1941

Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) (глава СталинИВ) — чрезвычайного государственного органа СССР, сосредоточившего всю полноту власти и координировавшего действия фронта и тыла.

Июль — ноябрь 1941 г.

Мощное наступление немецко-фашистских войск (вермахта), оккупация Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, наступление на Донбасс.

10.07 — 10.09.1941

Смоленское сражение

11.07 — 19.09.1941

Оборона Киева

16.08.1941

Приказ наркома обороны СССР №270: объявление сдавшихся в плен командиров и политработников «злостными дезертирами».

08.09.1941

Начало блокады Ленинграда

5 августа — 16 октября 1941

Оборона Одессы

30.08 — 06.09.1941

Поражение германских войск в районе Ельни

18.09.1941

Создание Советской Гвардии

29.09 — 01.10.1941

Конференция в Москве министров иностранных дел СССР, Англии и США. Начало военных поставок в СССР по ленд-лизу из США.

30.09.1941

Начало Московского сражения

30.10.1941

Начало героической обороны Севастополя (продлилась 250 дней)

15.11.1941

Начало второго наступления немецких войск на Москву

5-6 декабря 1941

Начало контрнаступления советских войск под Москвой

Январь 1942 г.

Освобождение территории Московской области от немецких войск

26.05.1942

Советско-английский договор о союзе в войне против Германии

Весна — осень 1942

Поражения отечественных войск на юге страны (под Харьковом (12-29 мая) и в Крыму: 4 июля — падение Севастополя), обусловленное стратегическими просчётами Ставки ВГК, полагавшей, что главный удар германская армия нанесёт снова на Москву. Вермахт вышел к Северному Кавказу и Волге, поставив СССР на грань военной катастрофы

17.07 — 18.11.1942

Оборонительный этап Сталинградской битвы

Второй этап (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.) — коренной перелом в ходе войны, переход стратегической инициативы к Красной Армии:

— разгром немцев под Сталинградом;

— сражение на Курской дуге;

— форсирование Днепра

19.11.1942 г.

Начало успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом.

12-18 января 1943 г.

Взятие советскими войсками Шлиссельбурга: частичное снятие (прорыв) блокады Ленинграда.

31.01 — 2.02.1943

Капитуляция германских войск под Сталинградом — завершение Сталинградской битвы.

05.07 — 23.08.1943

Курская битва (битва на Курской дуге). Овладение стратегической инициативой Советской Армией. Развитие наступления по всему фронту.

05.08.1943

Освобождение Орла и Белгорода.

23.08.1943

Освобождение Харькова.

25.08 -23.12.1943

Битва за Днепр.

03-13 ноября 1943 г.

Киевская наступательная операция: освобождение Киева (6 ноября)

28.11 — 01.12.1943

Тегеранская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта

Третий этап Великой Отечественной войны (январь 1944 г. — 9 мая 1945 г.)

— освобождение оккупированной территории СССР;

— освобождение Европы

14-27 января 1944 г.

Операция по полному снятию блокады Ленинграда.

24.01 -17.02.1944

Корсунь-Шевченковская операция советского командования: окружение и уничтожение крупной группировки противника.

08.04 -12.05.1944

Крымская операция.

10 июня -9 августа

Выборгско-Петрозаводская операция по разгрому финской армии и выводу Финляндии из войны.

23.07 — 29.08.1944

Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.

13.07 — 29.08.1944

Львовско-Сандомирская операция по освобождению западных областей Украины и юго-восточных районов Польши.

17.07.1944 г.

Вступление советских войск на территорию Польши.

20-29 августа 1944

Ясско-Кишинёвская операция по завершению освобождения Молдавии и выводу Румынии из войны.

31.08.1944

Вступление Красной Армии в Бухарест — столицу Румынии.

14.09 — 24.11.1944

Освобождение Прибалтики.

15.09.1944

Вступление советских войск в Софию — столицу Болгарии.

7-29 октября

Петсамо-Киркенесская операция по освобождению Советского Заполярья.

20.10.1944

Освобождение советскими войсками (совместно с Югославской народно-освободительной армией) юго-восточной части Югославии и её столицы Белграда.

10.12.1944

Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи в войне

Декабрь 1944 г.

Наступление советских войск в Венгрии.

12.01 — 03.0.1945 г.

Висло-Одерская операция.

13.01 -25.04.1945

Восточно-Прусская операция.

17.01.1945

Освобождение Варшавы — столицы Польши.

04 -11.02.1945

Крымская конференция Сталина, Черчилля и Рузвельта

13.02.1945

Вступление Красной Армии в Будапешт — столицу Венгрии.

09.04.1945

Капитуляция германского гарнизона Кенигсберга — центра Восточной Пруссии.

13.04.1945

Взятие советскими войсками Вены — столицы Австрии.

16.04 — 08.05.1945

Берлинская операция

6-11 мая 1945

Пражская операция — освобождение советскими войсками (совместно с пражскими повстанцами) Праги — столицы Чехословакии.

апрель — 08 мая 1945

Берлинская операция и капитуляция Германии

08.05.1945

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии (от СССР его подписал маршал ЖуковГК).

9 мая 1945 г.

День Победы: всенародный праздник, установленный в СССР указом от 8 мая 1945 г.

1. История в таблицах и схемах./ Издание 2е, -СПб: 2013.

2. История России в таблицах: 6—11й кл. / П.А. Баранов. — М.: 2011.

3. Отечественная история в схемах и комментариях / — Питер: 2008

4. Отечественная история 9 -20 вв. Справочные материалы. / — СПб.: 2004.

Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.

I

Э

Т

А

П

22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап:

- Вынужденное отступление

- Московское сражение

- Оборона Сталинграда

22 июня 1941 г.

Нападение Германии и ее союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на СССР

22 июня – конец июля 1941 г.

Оборона Брестской крепости

23-29 июня 1941 г. 1941 г.

Танковые бои в районе Ровно-Дубно-Луцк-Броды, которые задержали продвижение врага, однако из 4,2 тыс. советских танков Юго-Западного фронта осталось 737

10 июля-10 сентября1941 г.

Смоленское сражение

7 июля – 26 сентября 1941 г.

Оборона Киева. Завершилась окружением более 500 тыс. советских воинов

5 сентября-16 октября 1941 г.

Оборона Одессы, которая сдерживала значительные силы противника и позволила Красной армии отойти за Днепр

10 июля 1941 – 27 января 1944 гг.

Битва за Ленинград. Несмотря на продолжительную блокаду города группы армий «Север» так и не взяла его

Сентябрь 1941 – январь 1942 гг.

Битва за Москву. В декабре 1941 г. Красная армия перешла в контрнаступление и оттеснила гитлеровцев от Москвы на 100-250 км. Срыв «блицкрига»

30 октября 1941 – 4 июля 1942 гг.

Оборона Севастополя. Срыв планов по уничтожению Черноморского флота СССР

Март – май 1942 г.

Любанская операция с целью снять блокаду с Ленинграда. Закончилась окружением 2-1 Ударной армии и переходом на сторону Германии ее командующего генерала Власова

Май 1942 г.

Фактический разгром немцами Крымского фронта. Красная армия потеряла 200 тыс. человек и была вынуждена покинуть Керчь, что усложнило ситуацию в Севастополе.

12-29 мая 1942 г.

Барвенковская операция по освобождению Харькова, в ходе которой были окружены войска Юго-Западного фронта под командованием маршала С. Тимошенко. В плен попали 240тыс. бойцов и командиров.

Июнь 1942 г.

Захват немцами Донбасса, Ростова-на Дону

Итог

Вермахт вышел к Северному Кавказу и Волге

II

Э

Т

А

П

19 ноября 1942 г. – конец 1943 гг. – коренной перелом в ходе войны: переход стратегической инициативы к Красной армии:

- Разгром немцев под Сталинградом

- Сражение на Курской дуге

- Форсирование Днепра

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг.

Контрнаступление Красной армии под Сталинградом под командованием Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского. Окружение германской группировки из 330 тыс. человек под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса. Начало коренного перелома.

5 июля- 23 августа 1943 г.

Разгром нацистских войск на Курской дуге, где немцы планировали взять реванш за Сталинградскую битву

5 августа1943 г.

Освобождение Орла и Белгорода

23 августа 1943 г.

Освобождение Харькова

25 августа – 23 декабря 1943 г.

Битва за Днепр

3-13 ноября 1943 г.

Киевская наступательная операция — > освобождение Киева (6 ноября)

Операции войны

События

Дата

Главнокомандующие

Барбаросса

Военная компания Германии против СССР

22.06.1941

Тайфун

Немецкая операция, целью которой был захват и уничтожение Москвы

Сентябрь-декабрь 1941 года

фон Бок, Гудериан, Штраус, фон Клюге и др.

Уран

Контрнаступление Советских войск в ходе Сталинградской битвы

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года

Юго-западный фронт – Ватутин

Донской фронт – Рокоссовский

Сталинградский фронт — Ерёменко

Кольцо

Окружение и уничтожение остатков фашистских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом в ходе Сталинградской битвы

10 января – 2 февраля 1943 года

Командующий Донским фронтом Рокоссовский

Искра

Прорыв блокады Ленинграда

12-30 января 1943 года

Ленинградский фронт – Говоров

Волховский фронт — Мерецков

Цитадель

План немецкого Генштаба, направленный на выравнивание положения после начала коренного перелома (конец 1942-начало 1943)

Весна –лето 1943 года

Кутузов

Курская битва и наступление по всему фронту

1 июля – 18 августа 1943 года

Западный фронт – Соколовский

Брянский фронт – Попов

Полководец Румянцев

Наступление на Белгородско-Харьковском направлении в ходе Курской битвы

3-30 августа 1943 года

1-й Украинский фронт – Ватутин

2-й Украинский фронт — Конев

Корсунь-Шевченковская

Наступление на Правобережной Украине

24 января – 17 февраля 1944 года

1-й Украинский фронт – Ватутин

2-й Украинский фронт — Конев

Январский гром (Красносельско-Ропшинская)

Снятие блокады Ленинграда

14-30 января 1944 года (27.01 – снятие блокады)

Ленинградский фронт — Говоров

Берлинская операция

16 апреля – 8 мая 1945 года (2.05 – штурм Берлина)

И.В. Сталин 1-й Белорусский фронт – Жуков

2-й Белорусский фронт – Рокоссовский

1-й Украинский фронт – Конев

№ Удара

Операция

Дата

Главнокомандующие

Итоги операций

1 удар

Ленинградско-Новгородская

14 января – 1 марта 1944 года

Ленинградский фронт – Говоров

Волховский фронт – Мерецков

Прибалтийский фронт – Попов

Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц

Разгром группы армий «Север», снятие блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области

2 удар

Днепровско-Карпатская

24 декабря 1943 года – 17 апреля 1944 года

1-й Украинский фронт – Ватутин

2-й Украинский фронт – Конев

3-й Украинский фронт – Малиновский

4-й Украинский фронт — Толбухин

Освобождение Правобережной Украины

3 удар

Одесская

1944 год

3-й Украинский фронт – Малиновский

Крымская

4-й Украинский фронт – Толбухин

4 удар

Выборгско-Петрозаводская

Лето 1944 года

Ленинградский фронт – Говоров

Карельский фронт — Мерецков

Освобождение Карелии

5 удар

Белорусская операция («Багратион»)

23 июня — 28 июля 1944 года

1-й Белорусский фронт – Рокоссовский

2-й Белорусский фронт – Захаров

3-й Белорусский фронт – Черняховский

1-й Прибалтийский фронт – Баграмян

Координатор действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов – Жуков

Координатор действий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов — Василевский

Освобождение Белоруссии

6 удар

Львовско-Сандомирская

13 июля – 29 августа 1944 года

1-й Украинский фронт – Конев

4-й Украинский фронт – Петров

7 удар

Ясско-Кишиневская

Август 1944 года

2-й Украинский фронт – Малиновский

3-й Украинский фронт — Толбухин

Освобождение Молдавии

Румынская

30 августа – 3 октября 1944 года

2-й Украинский фронт – Малиновский

8 удар

Прибалтийская

14 сентября – 24 ноября 1944 года

Ленинградский фронт – Говоров

1-й Прибалтийский – Баграмян

2-й Прибалтийский – Ерёмено

3-й Прибалтийский – Масленников

Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц

Освобождение Эстонии, Латвии, Литвы

9 удар

Восточно-Карпатская

8 сентября – 28 октября 1944 года

1-й Украинский фронт – Конев

4-й Украинский фронт – Петров

Освобождение Югославии и помощь Словацкому восстанию против Вермахта

Белградская

28 сентября – 20 октября 1944 года

Толбухин (СССР)Броз Тито и Дапчевич (Словакия)

10 удар

Петсамо-Киркенесская

7-29 октября 1944 года

Карельский фронт — Мерецков

Освобождение Норвегии

В список включены все генералы, которые постоянно или временно исполняли должность командующего фронтом. 9 военачальников из числа представленных в списке погибли во время войны. В таблице они выделены серым цветом . 7 человек погибли или скончались от ранений, полученных в бою, один был репрессирован (Д. Г. Павлов) и один покончил с собой во избежание плена (М. Г. Ефремов). Список разделён на два раздела, в каждом из которых фамилии следуют в алфавитном порядке.

Имя Портрет Годы жизни Должность и звание перед началом войны Фронт Крупнейшие сражения и операции Иосиф Родионович Апанасенко[1]

Московский резервный фронт (9 октября — 12 октября 1941 года) Битва за Москву Иван Христофорович Баграмян 1897—1982 Начальник оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа, полковник 1-й Прибалтийский (ноябрь 1943 года — февраль 1945 года)

3-й Белорусский (с 19 апреля 1945 года до конца войны) Белорусская наступательная операция, Прибалтийская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция Иван Александрович Богданов[2] 1897—1942 Начальник отдела боевой подготовки Главного управления пограничных войск и внутренних войск НКВД Белорусской ССР[3] Фронт резервных армий (14 июля — 25 июля 1941 года) Семён Михайлович Будённый

Северо-Кавказский (май — август 1942 года) Битва за Москву, Битва за Кавказ Александр Михайлович Василевский 1895—1977 Заместитель начальника Оперативного управления Генерального штаба РККА, генерал-майор 3-й Белорусский (февраль — апрель 1945 года) Восточно-Прусская наступательная операция

Николай Фёдорович Ватутин[4] 1901—1944 Начальник Оперативного управления Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант Воронежский (14 июля — 24 октября 1942 года)

Юго-Западный (25 октября 1942 года — март 1943 года)

Воронежский (март — 20 октября 1943 года)

1-й Украинский (20 октября 1943 года — 29 февраля 1944 года) Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Киевская наступательная операция Климент Ефремович Ворошилов

Леонид Александрович Говоров

2-й Прибалтийский (февраль — март 1945 года) Синявинская наступательная операция, Операция «Искра», Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, Прибалтийская наступательная операция Филипп Иванович Голиков

Воронежский (октябрь 1942 года — март 1943 года) Воронежско-Ворошиловградская операция, Воронежско-Харьковская наступательная операция Василий Николаевич Гордов 1896—1950 Начальник штаба Приволжского военного округа, генерал-майор Сталинградский (23 июля — 12 августа 1942 года) Оборонительные операции в начальной фазе Сталинградской битвы

Андрей Иванович Ерёменко

Брянский (август — октябрь 1941 года)

Юго-Восточный (август — сентябрь 1942 года)

Сталинградский (сентябрь — декабрь 1942 года)

Южный (январь — февраль 1943 года)

Калининский (апрель — октябрь 1943 года)

1-й Прибалтийский (октябрь — ноябрь 1943 года)

2-й Прибалтийский(апрель 1944 года — февраль 1945 года)

4-й Украинский (с марта 1945 года до конца войны) Смоленское сражение, Битва за Москву, Сталинградская битва, Битва за Кавказ, Смоленская наступательная операция, Прибалтийская наступательная операция, Моравско-Остравская наступательная операция, Пражская наступательная операция Михаил Григорьевич Ефремов[7]

Георгий Константинович Жуков

Ленинградский (середина сентября[5] — октябрь 1941 года)

Западный (октябрь 1941 года — август 1942 года)

1-й Украинский (март — май 1944 года)

1-й Белорусский (с ноября 1944 года до конца войны) Смоленское сражение, Ельнинская наступательная операция, Оборона Ленинграда, Битва за Москву, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная операция Георгий Фёдорович Захаров 1897—1957 Начальник штаба Уральского военного округа[8], генерал-майор Брянский (октябрь — ноябрь 1941 года)

2-й Белорусский (июнь — ноябрь 1944 года) Орловско-Брянская оборонительная операция, Белорусская наступательная операция Михаил Петрович Кирпонос[9]

Кавказский (30 декабря 1941 года — 28 января 1942 года)

Крымский (28 января — 19 мая 1942 года) Керченско-Феодосийская десантная операция, Керченская оборонительная операция Иван Степанович Конев

Калининский (октябрь 1941 года — август 1942 года)

Западный (август 1942 года — февраль 1943 года)

Северо-Западный (март — июнь 1943 года)

Степной (9 июля — 20 октября 1943 года)

2-й Украинский (октябрь 1943 года — май 1944 года)

1-й Украинский (с мая 1944 года до конца войны) Битва за Москву, Ржевская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская операция, Львовско-Сандомирская наступательная операция, Висло-Одерская наступательная операция, Берлинская наступательная операция, Пражская наступательная операция Фёдор Яковлевич Костенко[11] 1896—1942 Командующий 26-й армией, генерал-лейтенант Юго-Западный (18 декабря 1941 года — апрель 1942 года) Барвенково-Лозовская наступательная операция Фёдор Исидорович Кузнецов 1898—1961 Командующий Прибалтийским особым военным округом, Северо-Западный (22 июня — 30 июня 1941 года)

Центральный (26 июля — 7 августа 1941 года) Прибалтийская оборонительная операция, Смоленское сражение Павел Алексеевич Курочкин 1900—1989 Командующий войсками Орловского военного округа[10] Северо-Западный (август 1941 года — октябрь 1942 года и июнь — ноябрь 1943 года)

2-й Белорусский (февраль — 5 апреля 1944 года) Оборона Ленинграда, Торопецко-Холмская операция, Демянская наступательная операция 1942 года, Полесская операция Родион Яковлевич Малиновский

Юго-Западный (март — 20 октября 1943 года)

3-й Украинский (20 октября 1943 года — май 1944 года)

2-й Украинский (с мая 1944 года до конца Великой Отечественной войны)

Забайкальский[12] (июль — октябрь 1945 года) Воронежско-Ворошиловградская операция, Барвенково-Лозовская операция, Харьковское сражение 1942 года, Битва за Кавказ, Битва за Днепр, Ясско-Кишинёвская наступательная операция, Будапештская операция, Венская наступательная операция, Маньчжурская наступательная операция[12] Иван Иванович Масленников

3-й Прибалтийский (с апреля 1944 года до конца войны) Битва за Кавказ, Псковско-Островская операция, Прибалтийская наступательная операция Кирилл Афанасьевич Мерецков

Карельский (февраль — ноябрь 1944 года)

1-й Дальневосточный[12] (5 августа — 1 октября 1945 года) Синявинская наступательная операция, Операция «Искра», Новгородско-Лужская наступательная операция, Петсамо-Киркенесская операция, Маньчжурская наступательная операция[12] Дмитрий Григорьевич Павлов[13] 1897—1941 Командующий Западным особым военным округом, генерал армии Западный (22 июня — 30 июня 1941 года) Белостокско-Минское сражение

Иван Ефимович Петров 1896—1958 Командир 27-го механизированного корпуса, генерал-майор Северо-Кавказский (май — ноябрь 1943 года)

2-й Белорусский (апрель — июнь 1944 года)

4-й Украинский (август 1944 года — март 1945 года) Битва за Кавказ, Восточно-Карпатская операция Михаил Петрович Петров[14] 1898—1941 Командир 17-го механизированного корпуса, генерал-майор Брянский (7—10 октября 1941 года) Орловско-Брянская оборонительная операция

Маркиан Михайлович Попов 1902—1969 Командующий войсками Ленинградского военного округа[10], генерал-лейтенант Северный (24 июня — 23 августа 1941 года)

Ленинградский (27 августа — сентябрь 1941 года)

Брянский (июнь — октябрь 1943 года)

Прибалтийский (10 октября — 20 октября 1943 года) Оборона Заполярья, Оборона Ленинграда, Курская битва Максим Алексеевич Пуркаев

Дальневосточный (апрель 1943 года — 5 августа 1945 года)

2-й Дальневосточный[12] (5 августа — 1 октября 1945 года) Великолукская операция, Ржевско-Вяземская операция, Маньчжурская наступательная операция[12] Макс Андреевич Рейтер 1886—1950 Заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Брянский (сентябрь 1942 года — март 1943 года)

Резервный (12 марта — 23 марта 1943 года)

Курский (23 марта — 27 марта 1943 года)

Орловский (27 марта — 28 марта 1943 года)

Брянский (28 марта — июнь 1943 года) Воронежско-Касторненская операция Константин Константинович Рокоссовский

Донской (30 сентября 1942 года — 15 февраля 1943 года)

Центральный (15 февраля — 20 октября 1943 года)

Белорусский (20 октября 1943 года — 24 февраля 1944 года)

1-й Белорусский (24 февраля — ноябрь 1944 года)

2-й Белорусский (с ноября 1944 года до конца войны) Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Днепр, Белорусская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция, Берлинская наступательная операция Дмитрий Иванович Рябышев 1894—1985 Командир 8-го механизированного корпуса, генерал-лейтенант Южный (август — октябрь 1941 года) Тираспольско-Мелитопольская и Донбасско-Ростовская оборонительные операции Пётр Петрович Собенников 1894—1960 Командующий 8-й армией Северо-Западный (3 июля — август 1941 года) Ленинградская оборонительная операция Василий Данилович Соколовский

Семён Константинович Тимошенко Файл:Маршал Тимошенко 1940 01.jpg 1895—1970 Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Западный (2—19 июля и 30 июля — 12 сентября 1941 года)[15]

Юго-Западный (30 сентября — 18 декабря 1941 года[16] и 8 апреля — 12 июля 1942 года)

Сталинградский (12 июля — 23 июля 1942 года)

Северо-Западный (октябрь 1942 года — март 1943 года) Смоленское сражение, Харьковское сражение 1942 года, Воронежско-Ворошиловградская операция Фёдор Иванович Толбухин

4-й Украинский (20 октября 1943 года — 31 мая 1944 года)

3-й Украинский (с мая 1944 года до конца войны) Битва за Днепр, Донбасская операция, Никопольско-Криворожская наступательная операция, Крымская наступательная операция, Ясско-Кишинёвская, Белградская, Будапештская, Венская наступательные операции, Балатонская оборонительная операция Иван Владимирович Тюленев

Закавказский (май 1942 года — июль 1945 года) Битва за Кавказ Иван Иванович Федюнинский 1900—1977 Командир 15-го стрелкового корпуса, полковник Ленинградский (октябрь 1941 года) Синявинская наступательная операция Валериан Александрович Фролов 1895—1961 Командующий 14-й армией Карельский (сентябрь 1941 года — февраль 1944 года) Оборона Заполярья Михаил Семёнович Хозин

Брянский (24 декабря 1941 года — апрель 1942 года) Донбасско-Ростовская оборонительная операция, Битва за Москву Иван Данилович Черняховский[18]

3-й Белорусский (апрель 1944 года — февраль 1945 года) Белорусская наступательная операция, Восточно-Прусская наступательная операция Никандр Евлампиевич Чибисов 1892—1959 Командующий войсками Одесского военного округа[20] Брянский (7—13 июля 1942 года)

|

ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ |

|||

|

Имя военачальника |

Фронта |

Боевые операции |

Награды |

|

|

С 1940 г. назначен командующим войсками Киевского военного округа. С июля 1941 – начальник Генштаба. В 1941 ген. армии, командующий Западным фронтом. В 1942 г. – представитель Ставки ВГК на Западном и Калининском фронтах. В январе 1943 г. присвоено звание маршала Советского Союза. В октябре 1944 г. назначен командующим 1-м Белорусским фронтом. С июня 1946 г. – командует военным Одесским округом, с 1948 г. – Уральским военным округом. |

1941-1942 гг. – Ленинградская и Московская битвы. 1942–1943 гг. – Сталинградская и Курская битвы. 1944 г. – Белорусская операция. 1944–1945 гг. – Висло-Одерская и Берлинская операции. |

Трижды Герой Советского Союза, два ордена «Победы», орден Суворова 1-й степени. 1943 г – присвоено звание Маршала Советского Союза. 1939, 1944, 1945, 1974 гг. – присвоены звания Героя Советского Союза. |

|

|

В 1940–1941 гг. нарком обороны СССР. 1941–1942 гг. – командующий Западным и Юго-Западным военными фронтами. 1942–1943 гг. – командующий Сталинградским и Северо-Западным фронтами. Октябрь 1942 г. — март 1943 г., затем до июля 1945 г. был представителем Ставки Верховного Главнокомандования на ряде фронтов. |

В 1941–1942 гг. – участвовал в Ленинградской и Московской битвах. В 1943 г. – в Острогожско-Россошанской наступательной операции. В 1943 г. – Смоленской операции, Новороссийско-Таманской операции. 1944 г. – в Ясско-Кишинёвской, 1945 г. – в Будапештской, в освобождении Вены. |

Кавалер ордена «Победа», 5 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 5 орденов Красного Знамени, 3 ордена Суворова 1 степени, медали, именная шашка с орденом Красного Знамени, почетная именная шашка с Золотым Гербом СССР, иностранные ордена и медали |

|

|

В 1934-1940 гг. – нарком обороны СССР. В 1941-1944 гг. – член ГКО. До сентября 1941 г. – Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления. В сентябре 1941 г. командовал войсками Ленинградского фронта. Сентябрь 1941 г. – февраль 1942 г. – представитель Ставки ВГК по формированию войсковых соединений (резервов). Февраль-сентябрь 1942 г. – представитель Ставки ВГК на Волховском фронте. Сентябрь 1942 г. – май 1943 г. – главнокомандующий партизанским движением. Май-сентябрь 1943 г. – председатель Трофейного комитета при ГКО. Сентябрь 1943 г. – июнь 1944 г. – председатель Комиссии по вопросам перемирия. В 1943 г. участвовал в работе Тегеранской конференции. |

1941 г. под Ленинградом как командующий фронтом не смог остановить наступления немцев. В январе 1943 г. координировал действия войск Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. |

Награждён 8-ю орденами Ленина, 6-ю орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, другими советскими и иностранными орденами и медалями. Дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, «Маршал Советского Союза» (1935 г.). |

|

|

Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. командовал 9-й армией. 1940-1942 гг. – военный атташе в Китае. С сентября 1942 г. и до конца войны командовал 62-й (с апреля 1943 г. 8-й гвардейской) армией. С 1949 г. командовал группой советских войск в Германии, командующий войсками Киевского военного фронта. |

Командовал 62-ой армией в Сталинградской битве. Армия под командованием Чуйкова участвовала в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в битве за Днепр, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снегиревской, Одесской, Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. |

Награжден 9 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени (2 из них за гражданскую войну), 3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды, Почетным именным оружием, иностранными орденами. В 1955 г. – присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1944, 1945 гг. – присвоены звания Героя Советского Союза. |

|

|

С мая 1940 г. заместитель начальника, с августа 1941 г. начальник Оперативного управления, заместитель и первый заместитель начальника Генштаба. С июня 1942 г. – начальник Генерального штаба и заместитель наркома обороны. В феврале 1945 г. введён в Ставку и назначен командующим 3-м Белорусским фронтом и 1-м Прибалтийским. В июне 1945 г. назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и руководил ими в советско-японской войне 1945 г. |

В 1942-1944 гг. координировал действия фронтов: Юго-Западного, Донского и Сталинградского, Воронежского и Степного — в Курской битве 1943 г.; Юго-Западного и Южного — при освобождении Донбасса летом 1943 г.; 1943 г. – Острогожско–Россошанская наступательная операция. 4-го Украинского фронта и Черноморского флота при освобождении Крыма весной 1944 г.; 3-го и 4-го Украинских фронтов в операциях на Правобережной Украине; 3-го Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в операциях по освобождению Белоруссии, Латвии и Литвы летом 1944 г. |

16 февраля1943 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1944 г. награжден орденом «Победа». 29 июля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 8 сентября 1945 г. получил Золотую звезду героя Советского Союза. Награжден также 8-ю орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции. Награждён также 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Красной Звезды, 28-ю иностранными наградами (в том числе 18 иностранных орденов). |

|

|

В 1940–1941 гг. командовал войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. Командовал 19-й армией, был командующим многими фронтами: Западного (с сентября до 10 октября 1941 года, с августа 1942 года по февраль 1943 года), Калининского (с 17 октября 1941 года), Северо-Западного (с марта 1943 года), Степного (с июля 1943 года), 2-го Украинского (с октября 1943 года) и 1-го Украинского (с мая 1944 года по май 1945 года). В 1946-1948 гг. главнокомандующий Сухопутными войсками — 1-й зам. министра обороны, с 1950 г. главный инспектор Советской Армии — зам. министра обороны. |

Войска под командованием И.С.Конева участвовали в битве под Москвой, Курской битве, в освобождении Правобережной Украины, в Восточно-Карпатской, Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях |

За образцовое руководство войсками дважды Герой Советского Союза (29 июля 1944 года и 1 июня 1945 года) Маршал Советского Союза (20 февраля 1944 года). И.С. Конев был награжден высшим военным орденом СССР «Победа», награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды, 13 иностранными орденами, медалями, званием Герой МНР (1971 год) |

|

|

22 июня 1941 г. Еременко получил назначение на должность командующего Западным фронтом. В начале августа 1941 г. назначается командующим вновь созданным Брянским фронтом. В конце декабря 1941 г., назначается командующим войсками 4-й Ударной армии. В феврале 1943 г. был назначен командующим Юго-Восточным фронтом, позднее переименованным в Сталинградский фронт. В 1943 г. назначен командующим Приморской армией в Крыму. 18 апреля 1944 г. назначен командующим 2-м Прибалтийским фронтом. В марте 1945 г. назначен командующим 4-м Украинским фронтом. |

В октябре 1941 г. войска Брянского фронта под командованием Ерёменко попали в окружение восточнее Брянска. В 1942 г. осуществляет Торопецкую и Вележскую армейские операции. Ноябрь 1942 г. операция «Уран» — окружение группировки Паулюса. 1943 г. успешное наступление в районе Невеля. 1943 г. Смоленская операция. Февраль 1944 г. – Крымская операция. Участвовал в блокировании Курляндской группировки врага. Операции 2-го Прибалтийского фронта в 1944 г. Осень 1944 г. – освобождение Риги. В 1945 г. участвовал в освобождение Чехословакии. |

В 1955 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. Награжден пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени. За успехи в операциях 2-го Прибалтийского фронта при освобождении Прибалтики Еременко было присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание генерал армии. В 1945 г. присвоено звание Героя Чехословацкой Социалистической Республики за участие в освобождении Чехословакии. |

|

|

В 1940 г. назначают командиром 5-го кавалерийского корпуса в Пскове, затем командиром 9-го мехкорпуса. В июле 1941 г. направлен на Западный фронт. С августа 1941 г. командовал 16-й армией. В июле 1942 г. был назначен командующим Брянским фронтом, с сентября — командующим Донским фронтом. С февраля 1943 г. – Центральным, с октября – Белорусским, с февраля 1944 г. – 1-м Белорусским, с ноября 1944 г. по июнь 1945 г. – 2-м Белорусским фронтами. |

В 1940 г. принимает участие в руководстве войсками при походе и освобождении Бессарабии. Успешно действовал в районе Луцка и Новгород–Волынска. В 1943 г. участвует в разгроме группы немецких армий «Центр» на Орловском направлении во время Курского сражения. Осенью 1943 г. он проводит Черниговско–Припятскую фронтовую операцию. В 1944 г. Рокоссовский проводит совместно с другими фронтами стратегическую операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии. Разрабатывает и проводит Люблинско–Брестскую операцию. |

В 1940 г. награжден орденом Красного Знамени. Маршал советского Союза, Маршал Польши дважды Герой Советского Союза, 7 орденов Ленина, орден «Победы», 6 орденов Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова 1-й степени, медали и иностранные ордена. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 г. в Москве. |

|

|

В марте 1941 года был назначен командиром 48-го стрелкового корпуса — войну встретил на границе по реке Прут. В августе 1941 г. стал командующим 6-й армией. В декабре 1941 г. он вступил в должность командующего Южным фронтом. С августа по октябрь 1942 г. Малиновский командовал 66-й армией, сражавшейся севернее Сталинграда. В том же году, в октябре-ноябре был заместителем командующего Воронежским фронтом. В феврале Малиновского назначили командующим Южным фронтом, а с марта того же года – командующим Юго-Западным фронтом (с 20 октября 1943 года – 3-й Украинский фронт). В мае 1944 г. Малиновского назначили командующим 2-м Украинским фронтом. С июля 1945 г. Р.Я. Малиновский — командующий Забайкальским фронтом. |

Войска под его командованием участвовали в освобождении Ростова и Донбасса (1943 г.), Левобережной и Правобережной Украины. Одной из самых крупных операций, подготовленной и проведенной Р.Я. Малиновским в годы Великой Отечественной войны, стала Запорожская. Весной 1944 г. фронт Малиновского успешно провел наступление в Северном Причерноморье, Березнеговато-Снигиревскую и Одесскую операции (10.04.1944 г. освобождена Одесса). В том же году Ясско-Кишиневская операция. В октябре 1944 г. – феврале 1945 г. Будапештская операция. |

За Ясско-Кишиневскую операцию он в 1944 году получил звание Маршала Советского Союза. За победу в советско-японской войне 1945 года Маршал Малиновский был удостоен звания Героя Советского Союза (8 сентября 1945 год) и награжден высшим советским военным орденом «Победа». Дважды Герой Советского Союза. Имеет награды: 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, Орден Кутузова 1-й степени, медали СССР, иностранные награды. |

|

|

Июнь-декабрь 1941 г. – заместитель начальника штаба и начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, начальник оперативной группы Юго-Западного направления (до марта 1942 г.). До июня 1942 г. – начальник штаба Юго-Западного фронта. С июня 1942 г. по ноябрь 1943 г. – командующий 16-й армией (преобразованной в 11-ю гвардейскую) Западного фронта. С ноября 1943 г. командовал 1-м Прибалтийским фронтом, с февраля 1945 г. – Земландской группой войск, с апреля 1945 г. – 3-м Белорусским фронтом. |

Участвовал в организации танкового сражения в районе Дубно, Ровно, Луцк. В 1941 г. Со штабом фронта вышел из окружения. В 1941 г. разрабатывал план освобождения Ростов-на-Дону. В 1942 г. – неудачная Харьковская операция. Командовал 11-й армией в зимнем наступлении 1942-1943 гг. на Западном направлении. В июле 1943 г. подготовил и провел наступательную операцию в составе войск Брянского фронта на орловском направлении. 1-й Прибалтийского фронт под командованием Баграмяна провёл: в декабре 1943 г. – Городокскую; летом 1944 г. – Витебско-Оршанскую, Полоцкую и Шяуляйскую; в сентябре-октябре 1944 г. (совместно с 2-м и 3-м Прибалтийскими фронтами) – Рижскую и Мемельскую; в 1945 г. (в составе 3-го Белорусского фронта) – операции по овладению Кенигсбергом, Земландским полуостровом. |

Награждён: 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза, 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 16 медалей; Почетную именную шашку с золотым Гербом СССР, 17 иностранных наград (в том числе 7 орденов). |

|

|

В июле 1941 г. – начальника артиллерии Западного направления, затем Резервного фронта, зам. командующего войсками Можайской линии обороны. В октябре 1941 г. – начальник артиллерии Западного фронта. Под Москвой командовал 5-й армией. В апреле 1942 г. командующий группой войск Ленинградского фронта. С июля 1942 г. – командующий Ленинградским фронтом. С октября 1944 г. одновременно координировал действия Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. С февраля 1945 г. – командующий 2-м Прибалтийским и Ленинградским фронтами. После упразднения управления 2-го Прибалтийского фронта, командовал общим фронтом – Ленинградским. |

В 1941 г. успешно провёл Можайскую, Звенигородскую оборонительные операции, операции по освобождению Бородино. 670 из 900 блокадных дней руководил обороной Ленинграда. В январе 1943 г. руководил операциями по прорыву блокады Ленинграда (совместно с войсками Волховского фронта), в 1944 г. по снятию блокады. В 1944 г провёл Красносельско-Ропшинскую, Мгинскую, Новгородско-Лужскую, Выборгскую, Таллиннскую, Моонзундскую наступательные операции. Руководил окружением Курляндской группировки немцев и 8 мая 1945 г. принял её капитуляцию. |

Награждён 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, медалями и иностранными орденами. В 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза и награжден орденом «Победа». В 1944 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. |

|

|

С января 1941 г. – заместитель наркома обороны СССР. В августе – сентябре 1941 г. – представитель Ставки Северо-Западном и Карельском фронтах. С сентября 1941 г. командовал 7-й отд. армией, с ноября 1941 г. – 4-й армией. В мае – июне 1942 г. командовал 33-й армией. С декабря 1941 г. по февраль 1944 г. командовал войсками Волховского, в феврале – ноябре 1944 г. – Карельского фронтов, с апреля 1945 г. – Приморской группой войск. В августе 1945 г. – командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта, участвовавшего в разгроме японских войск в Маньчжурии и Северной Корее. |

В 1941 г. – разгром немцев под Тихвином. В 1942 г во взаимодействии с Ленинградским фронтом осуществили Любанскую и Синявинскую операции, в январе 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда, в 1944 г. – Новгородско-Лужскую операцию. В июне – августе 1944 г. командовал Свирско-Петрозаводскую операцией – освобождена Юж. Карелия, в октябре 1944 г. – Петсамо-Киркенесской – освобождены Заполярье и сев. часть Норвегии. В августе – сентябре 1945 г. – наступательная операция в Вост. Маньчжурии и Сев. Корее. |

Награды: 7 орденов Ленина, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1 степени, Орден Кутузова 1 степени, Орден Октябрьской Революции, Орден «Победа», иностранные ордена, медали, почетное оружие. Герой Советского Союза (21 марта 1940 г.). В 1944 г. присвоено звание Маршала Советского Союза. |

|

|

Август – декабрь 1941 г. – начальник штаба Закавказского, декабрь 1941 г. – январь 1942 г. – Кавказского, январь – март 1942 г. – Крымского фронтов. Май – июль 1942 г. – заместитель командующего войсками Сталинградского военного округа. Июль 1942 г. – февраль 1943 г. – командующий войсками 57-й армии на Сталинградском фронте, февраля 1943 г. – март 1943 г. – командующий 68-й армий на Северо-Западном фронте. С марта 1943 г. – командующий Южным (с октября 1943 г. 4-м Украинским), с мая 1944 г. по июнь 1945 г. – 3-м Украинским фронтами. |

Готовил план Керченско-Феодосийской десантной операции. Войска Толбухина участвовали : июль – август в 1943 г. Миусской операции, август – сентябрь 1943 г. в и, сентябрь – ноябрь 1943 г. в Мелитопольской операции, апрель – май 1944 г. в Крымской операции, август 1944 г. в Ясско-Кишинёвской операции, сентябрь 1944 г. в Румынской операции, октябрь 1944 г. в Белградской операции, октябрь 1944 г. – февраль 1945 г. в Будапештской операции, март 1945 г. в Балатонской операции, март – апрель 1945 г. в Венской операции. |

Награжден 2 орденами Ленина, орденом «Победа», 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями, а также иностранными орденами и медалями. С сентября 1944 г. – Маршал Советского Союза. Звание Герой Советского Союза присвоено в 1965 г., посмертно. |

|

|

В 1940 г. – заместитель начальника Генерального Штаба. 30 июня 1941 г. назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. В мае – июле 1942 г. – зам. начальника Генштаба, представитель Ставки на Брянском фронте. С июля 1942 г. – командующий войсками Воронежского фронта. С октября 1942 г. – командующий войсками Юго-Западного фронта. В марте 1943 г. был вновь назначен командующим войсками Воронежского фронта. В октябре 1943 г. назначен командующим 1-м Украинским фронтом (бывший Воронежский). |

В июне 1941 г. подготовил на Новгородском направлении контрудар под Сольцами. В октябре 1941 г. – контрудар в районе г. Калинина. Летом 1942 г. войска Воронежского фронта остановили немецкое наступление под Воронежем. В ноябре 1942 г. войска Юго-Западного фронта совместно со Сталинградским фронтом окружили немецкие дивизии в районе Калача и Советского. В декабре 1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта войска Юго-Западного фронта провели успешную Среднедонскую операцию. Летом 1943 г. – оборонительные бои в Курской битве, большие потери. В августе 1943 г. в ходе Белгородско-Харьковской операции успешный прорыв глубоко эшелонированной обороны немцев. Осенью 1943 г. войска 1-го Украинского фронта, под командованием Ватутина, участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева, Правобережной Украины. В январе – феврале 1944 г., совместно с войсками 2-го Украинского фронта, окружили и ликвидировали крупную группировку немцев в районе Корсунь-Шевченковского. |

Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени, чехословацким орденом. 6 мая 1965 г. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Умер 15 апреля 1944 г., после тяжёлого ранения. |

|

|

С марта 1941 г. командир 28-й танковой дивизии (в декабре 1941 г. переформирована в 241-ю стрелковую) Прибалтийского Особого военного округа. Июнь – июль 1942 г. – командир 18-го танкового корпуса на Воронежском фронте. Июль 1942 г. – апрель 1944 г. – командующий войсками 60-й армии на Воронежском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. С 15 апреля 1944 г. – командующий войсками Западного, а с 24 апреля 1944 г. – 3-го Белорусского фронтов. |

В 1941 г. оборонительные бои юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под Сольцами и Новгородом. Начало 1942 г. – успешные бои на подступах к Воронежу. В 1943 г. – участие в Воронежско-Харьковской операции, Курской битве, форсировании рек Десна и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской операциях. В 1944 г. – участие в Ровно-Луцкой, Черниговско-Припятской, Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Прибалтийской, Мемельской, Гумбинненской операциях. 1945 г. – Восточно-Прусская операция. |

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени и медалями. Дважды Герой Советского Союза. Умер 18 февраля 1945 г., после смертельного ранения. |

Германии против СССР

уничтожение Москвы

декабрь 1941

года

Клюге и др.

Советских войск в ходе

Сталинградской битвы

1942 –

2 февраля

1943 года

Донской фронт – Рокоссовский

Сталинградский фронт — Ерёменко

войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом в ходе Сталинградской битвы

февраля 1943

года

Рокоссовский

Ленинграда

1943 года

Волховский фронт — Мерецков

направленный на выравнивание положения после начала коренного перелома (конец 1942- начало 1943)

1943 года

наступление по всему фронту

18 августа

1943 года

Брянский фронт – Попов

Румянцев

Белгородско-Харьковском

направлении в ходе

Курской битвы

1943 года

2-й Украинский фронт — Конев

Шевченковская

Правобережной Украине

17 февраля

1944 года

2-й Украинский фронт — Конев

(Красносельско-

Ропшинская)

Ленинграда

1944 года

(27.01 – снятие блокады)

операция

мая 1945 года (2.05 – штурм Берлина)

1-й Белорусский фронт – Жуков

2-й Белорусский фронт –

Рокоссовский

1-й Украинский фронт – Конев

Новгородская

снятие блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области

марта 1944

года

Волховский фронт – Мерецков

Прибалтийский фронт – Попов Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц

Карпатская

Правобережной

Украины

1943 года –

17 апреля

1944 года

2-й Украинский фронт – Конев

3-й Украинский фронт –

Малиновский

4-й Украинский фронт — Толбухин

удар

Петрозаводская

Карелии

Карельский фронт — Мерецков

удар

операция

(«Багратион»)

Белоруссии

28 июля 1944 года

Рокоссовский

2-й Белорусский фронт – Захаров

3-й Белорусский фронт – Черняховский

1-й Прибалтийский фронт – Баграмян

Координатор действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов – Жуков Координатор действий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов — Василевский

удар

августа 1944

года

4-й Украинский фронт – Петров

удар

Кишиневская

Молдавии

года

Малиновский

3-й Украинский фронт — Толбухин

3 октября

1944 года

Малиновский

удар

Эстонии, Латвии,

Литвы

– 24 ноября

1944 года

1-й Прибалтийский – Баграмян

2-й Прибалтийский – Ерёмено

3-й Прибалтийский –

Масленников Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц

удар

Карпатская

Югославии и помощь Словацкому восстанию против Вермахта

28 октября

1944 года

4-й Украинский фронт – Петров

– 20 октября

1944 года

Броз Тито и Дапчевич (Словакия)

удар

Киркенесская

Норвегии

1944 года

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

В процессе противостояния Германии и ее союзникам (1941-1945) советским руководством было одобрено развертывание более десятка фронтов вооруженных сил. Каждым из оперативно-стратегических объединений руководили высшие военачальники Советского Союза. О полководцах Великой Отечественной войны и пойдет речь в нашей статье.

Командующие наземных войск

Кратко расскажем о самых выдающихся:

- Семен Михайлович Буденный (1883-1973): маршал, трижды Герой. Один из организаторов и командующий Первой конной армии (с 1918). По его инициативе в 1941 созданы новые кавалерийские дивизии. Главнокомандующий на юго-западном направлении. Под его руководством действовали войска Северо-Кавказского фронта (1942). Командовал кавалерией (с 1943);

- Климент Ефремович Ворошилов (1988-1969): маршал, госдеятель, дважды Герой. Участвовал в Гражданской войне. Главнокомандующий на северо-западном направлении (1941). Командовал Ленинградским фронтом. Лично возглавлял атаки морских пехотинцев (1941). Главнокомандующий партизанским движением (1942-1943). В 1943 стал председателем Комиссии по вопросам перемирия. Участвовал в Тегеранской конференции;

- Георгий Константинович Жуков (1896-1974): маршал, четырежды Герой. Сражался в Первой мировой. Командовал особым корпусом в Монголии (1939), Киевским особым округом (1940); начальник Генерального штаба (1941); зам Верховного Главнокомандующего (с 1942). В 1942 руководил наступательными операциями: Московской, Ржевско-Вяземской, двумя Ржевско-Сычевскими. Разрабатывал операции по прорыву Ленинградской блокады и освобождению области (1943). Регулировал действия нескольких фронтов в Курской битве, на первом этапе сражений за Днепр. В 1944 возглавил Первый Украинский фронт, который провел успешную операцию по разделению сил противника в районе Карпат. Руководил Первым Белорусским фронтом (1944-1945), участвовавшим в освобождении Варшавы, захвате Берлина.

Первыми особое персональное звание маршала Советского Союза еще до начала Великой отечественной получили военноначальники Семен Буденный, Климент Ворошилов (в 1935). В годы войны за выдающиеся заслуги звания первым удостоился Георгий Жуков.

- Павел Артемьевич Артемьев (1897-1979): генерал-полковник, начальник Управления оперативных войск НКВД (с 1941), командующий Московской зоны обороны. Военный опыт получил в Первой мировой в роли минера-подрывника. Как командир отряда участвовал в советско-финской войне. Именно он организовал надежную оборону Москвы;

- Михаил Григорьевич Ефремов (1987-1942): генерал-лейтенант, посмертно Герой РФ. Командирский опыт получил во время Гражданской войны. Командовал 21 армией на Западном фронте, которая задержала продвижение войск противника к Днепру (1941). Командующий Центрального фронта (август 1941), зам командующего Брянским фронтом. Армия под его руководством устранила прорыв противника в районе реки Нара (Московская обл.). Погиб в ходе Ржевско-Вяземской операции.

Многие советские офицеры и солдаты отличались высокой стойкостью, не прекращая бороться до последнего. Вместо сдачи в плен, они предпочитали смерть. Так и Михаил Ефремов, когда за ним прислали самолет (отправил на нем раненых), оказался покидать оставшиеся части своей армии. Чуть позже, получив серьезное ранение, застрелился.

Командующие войсками ПВО

Фронтами противовоздушной обороны, среди прочих, командовали генералы:

- Михаил Степанович Громадин (1899-1962): генерал-полковник. В войсках ПВО служил с 1935. Участвовал в разработке ПВО Москвы. Командующий фронтами ПВО: Западным (1943), Северным (1944), Центральным (1945);

- Гавриил Савельевич Зашихин (1898-1950): генерал-полковник, начальник ПВО Балтийского флота (с 1940). Командовал фронтами ПВО: Южным, Восточным.

ТОП-5 статей

которые читают вместе с этой

Что мы узнали?

Ознакомившись со статьей, мы узнали некоторые факты биографии советских главнокомандующих Великой отечественной войны 1941 1945, решения которых непосредственно влияли на ход боевых действий.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лёха Трикорочки

9/10

-

Дмитрий Каплин

10/10

-

Павел Патрушев

6/10

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

А какая ваша оценка?

Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.

|

План нападения Германии на СССР («Барбаросса») |

Разработан в июле 1940 г.: план молниеносной войны («блицкриг») – разгром Красной Армии в течение 2-3 месяцев посредством охватных ударов по трем основным направлениям: |

||

|

Группа армии «Север» |

Группа армии «Центр» |

Группа армии «Юг» |

|

|

Генерал-фельдмаршал В. Лееб |

Генерал-фельдмаршал Ф. Бок |

Генерал-фельдмаршал Г. Раундштедт |

|

|

Наступление на Архангельск через Прибалтику, Ленинград, Псков, Мурманск |

Нанесение удара по флангам советских войск в районе Белостока, соединение в районе Минска |

Уничтожение советских войск в Западной и Правобережной Украине, наступление на Харьков, Донбасс, Крым |

|

|

Цели: |

Захват балтийских портов |

Наступление на Москву |

Кавказ |

|

К октябрю 1941 г. выйти на линию Архангельск – Волга- Астрахань |

|||

|

Планы советского командования |

Концепция ведения войны «малой кровью, на чужой территории»:

|

|

I Э |

22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап:

|

|

|

22 июня 1941 г. |

Нападение Германии и ее союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на СССР |

|

|

22 июня – конец июля 1941 г. |

Оборона Брестской крепости |

|

|

23-29 июня 1941 г. 1941 г. |

Танковые бои в районе Ровно-Дубно-Луцк-Броды, которые задержали продвижение врага, однако из 4,2 тыс. советских танков Юго-Западного фронта осталось 737 |

|

|

10 июля-10 сентября1941 г. |

Смоленское сражение |

|

|

7 июля – 26 сентября 1941 г. |

Оборона Киева. Завершилась окружением более 500 тыс. советских воинов |

|

|

5 сентября-16 октября 1941 г. |

Оборона Одессы, которая сдерживала значительные силы противника и позволила Красной армии отойти за Днепр |

|

|

10 июля 1941 – 27 января 1944 гг. |

Битва за Ленинград. Несмотря на продолжительную блокаду города группы армий «Север» так и не взяла его |

|

|

Сентябрь 1941 – январь 1942 гг. |

Битва за Москву. В декабре 1941 г. Красная армия перешла в контрнаступление и оттеснила гитлеровцев от Москвы на 100-250 км. Срыв «блицкрига» |

|

|

30 октября 1941 – 4 июля 1942 гг. |

Оборона Севастополя. Срыв планов по уничтожению Черноморского флота СССР |

|

|

Март – май 1942 г. |

Любанская операция с целью снять блокаду с Ленинграда. Закончилась окружением 2-1 Ударной армии и переходом на сторону Германии ее командующего генерала Власова |

|

|

Май 1942 г. |

Фактический разгром немцами Крымского фронта. Красная армия потеряла 200 тыс. человек и была вынуждена покинуть Керчь, что усложнило ситуацию в Севастополе. |

|

|

12-29 мая 1942 г. |

Барвенковская операция по освобождению Харькова, в ходе которой были окружены войска Юго-Западного фронта под командованием маршала С. Тимошенко. В плен попали 240тыс. бойцов и командиров. |

|

|

Июнь 1942 г. |

Захват немцами Донбасса, Ростова-на Дону |

|

|

Итог |

Вермахт вышел к Северному Кавказу и Волге |

|

|

II Э Т А П |

19 ноября 1942 г. – конец 1943 гг. – коренной перелом в ходе войны: переход стратегической инициативы к Красной армии:

|

|

|

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг. |

Контрнаступление Красной армии под Сталинградом под командованием Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского. Окружение германской группировки из 330 тыс. человек под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса. Начало коренного перелома. |

|

|

5 июля- 23 августа 1943 г. |

Разгром нацистских войск на Курской дуге, где немцы планировали взять реванш за Сталинградскую битву |

|

|

5 августа1943 г. |

Освобождение Орла и Белгорода |

|

|

23 августа 1943 г. |

Освобождение Харькова |

|

|

25 августа – 23 декабря 1943 г. |

Битва за Днепр |

|

|

3-13 ноября 1943 г. |

Киевская наступательная операция — > освобождение Киева (6 ноября) |

|

III Э Т А П |

Январь 1944 – 9 мая 1945 гг. – освобождение:

|

|

14 – 27 января 1944 г. |

Ленинградско-Новгородская операция, в результате которой была снята блокада с Ленинграда и освобождена Ленинградская область. |

|

24 января – 17 февраля |

Корсунь – Шевченковская операция, положившая начало освобождению Правобережной Украины |

|

8 апреля- 12 мая 1944г. |

Освобождение Крыма и Севастополя |

|

10 июня – 9 августа 1944 г. |

Выборгско-Петрозаводская операция по разгрому финской армии на Карельском и Онежско-Ладожском перешейках и выводу Финляндии из войны |

|

23 июня – 29 августа 1944 г. |

Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии |

|

13 июля- 29 августа 1944 г. |

Львовско-Сандомирская операция по освобождению Западной Украины и юго-восточной Польши |

|

20-29 августа 1944 г. |

Ясско-Кишиневская операция по освобождению Молдовы |

|

Март-октябрь 1944г. |

Освобождение Румынии, которая подписала перемирие с СССР и объявила войну Германии |

|

Июль 1944 – май 1945 гг. |

Освобождение Польши. Красная армия не поддержала Варшавское восстание в августе-сентябре 1944 г., организованное эмигрантским правительством |

|

Август 1944 – май 1945 гг. |

Освобождение оккупированных стран Западной и Северной Европы |

|

Апрель-май 1945 г. |

Берлинская операция. Пражская операция. Окончание войны с Германией. |

Операции Великой Отечественной войны

|

Операции войны |

События |

Дата |

Главнокомандующие |

|

Барбаросса |

Военная компания Германии против СССР |

22.06.1941 |

|

|

Тайфун |

Немецкая операция, целью которой был захват и уничтожение Москвы |

Сентябрь-декабрь 1941 года |

фон Бок, Гудериан, Штраус, фон Клюге и др. |

|

Уран |

Контрнаступление Советских войск в ходе Сталинградской битвы |

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года |

Юго-западный фронт – Ватутин Донской фронт – Рокоссовский Сталинградский фронт — Ерёменко |

|

Кольцо |

Окружение и уничтожение остатков фашистских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом в ходе Сталинградской битвы |

10 января – 2 февраля 1943 года |

Командующий Донским фронтом Рокоссовский |

|

Искра |

Прорыв блокады Ленинграда |

12-30 января 1943 года |

Ленинградский фронт – Говоров Волховский фронт — Мерецков |

|

Цитадель |

План немецкого Генштаба, направленный на выравнивание положения после начала коренного перелома (конец 1942-начало 1943) |

Весна –лето 1943 года |

|

|

Кутузов |

Курская битва и наступление по всему фронту |

1 июля – 18 августа 1943 года |

Западный фронт – Соколовский Брянский фронт – Попов |

|

Полководец Румянцев |

Наступление на Белгородско-Харьковском направлении в ходе Курской битвы |

3-30 августа 1943 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт — Конев |

|

Корсунь-Шевченковская |

Наступление на Правобережной Украине |

24 января – 17 февраля 1944 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт — Конев |

|

Январский гром (Красносельско-Ропшинская) |

Снятие блокады Ленинграда |

14-30 января 1944 года (27.01 – снятие блокады) |

Ленинградский фронт — Говоров |

|

Берлинская операция |

16 апреля – 8 мая 1945 года (2.05 – штурм Берлина) |

И.В. Сталин 1-й Белорусский фронт – Жуков 2-й Белорусский фронт – Рокоссовский 1-й Украинский фронт – Конев |

|

№ Удара |

Операция |

Дата |

Главнокомандующие |

Итоги операций |

|

1 удар |

Ленинградско-Новгородская |

14 января – 1 марта 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров Волховский фронт – Мерецков Прибалтийский фронт – Попов Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц |

Разгром группы армий «Север», снятие блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области |

|

2 удар |

Днепровско-Карпатская |

24 декабря 1943 года – 17 апреля 1944 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт – Конев 3-й Украинский фронт – Малиновский 4-й Украинский фронт — Толбухин |

Освобождение Правобережной Украины |

|

3 удар |

Одесская |

1944 год |

3-й Украинский фронт – Малиновский |

|

|

Крымская |

4-й Украинский фронт – Толбухин |

|||

|

4 удар |

Выборгско-Петрозаводская |

Лето 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров Карельский фронт — Мерецков |

Освобождение Карелии |

|

5 удар |

Белорусская операция («Багратион») |

23 июня — 28 июля 1944 года |

1-й Белорусский фронт – Рокоссовский 2-й Белорусский фронт – Захаров 3-й Белорусский фронт – Черняховский 1-й Прибалтийский фронт – Баграмян Координатор действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов – Жуков Координатор действий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов — Василевский |

Освобождение Белоруссии |

|

6 удар |

Львовско-Сандомирская |

13 июля – 29 августа 1944 года |

1-й Украинский фронт – Конев 4-й Украинский фронт – Петров |

|

|

7 удар |

Ясско-Кишиневская |

Август 1944 года |

2-й Украинский фронт – Малиновский 3-й Украинский фронт — Толбухин |

Освобождение Молдавии |

|

Румынская |

30 августа – 3 октября 1944 года |

2-й Украинский фронт – Малиновский |

||

|

8 удар |

Прибалтийская |

14 сентября – 24 ноября 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров 1-й Прибалтийский – Баграмян 2-й Прибалтийский – Ерёмено 3-й Прибалтийский – Масленников Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц |

Освобождение Эстонии, Латвии, Литвы |

|

9 удар |

Восточно-Карпатская |

8 сентября – 28 октября 1944 года |

1-й Украинский фронт – Конев 4-й Украинский фронт – Петров |

Освобождение Югославии и помощь Словацкому восстанию против Вермахта |

|

Белградская |

28 сентября – 20 октября 1944 года |

Толбухин (СССР)Броз Тито и Дапчевич (Словакия) |

||

|

10 удар |

Петсамо-Киркенесская |

7-29 октября 1944 года |

Карельский фронт — Мерецков |

Освобождение Норвегии |

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. История России.

Теория по кодификатору.

3.2.6. Причины, этапы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война.

22 июня 1941 – 9 мая 1945.

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ.

- агрессивная политика гитлеровской Германии и её союзников;

- стремление Германии к мировому господству;

- разногласия среди противников Германии, что не позволило вовремя остановить агрессию

ОСНОВНЫЕ этапы Великой Отечественной войны.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

22 июня-18 ноября 1942 г.

- тяжёлые поражения Красной Армии летом-ленью 1941 г.;

- победа советских войск в Московкой битве;

- новые поражения весны- лета 1942 г.;

- продвижение немецких войск до Сталинграда и Северного Кавказа, где они были остановлены.

ДАТЫ.

- 22 июня 1941 — нападение Германии на СССР без объявления войны.

- Июль- август 1941 – полный разгром войск западных пограничных округов под Минском, Белостоком, Киевом, в плен попало около1.5 млн. человек.

- 10 июля- 10 сентября — Смоленское сражение.

- К 10 июля- Германия продвинулась на 50—700 км. вглубь СССР.

ПРИЧИНЫ поражений на данном этапе.

- Неожиданность нападения. (Разведчики Р. Зорге, Ш. Радо, Треппер, Х. Шульц-Бойзен сообщали о датах нападения, но немцы дважды переносили начало).

- Не был отдан приказ о мобилизации пограничных войск, чтобы не спровоцировать противника.

- Массовые репрессии против командного состава армии, что резко снизило боеспособность, привело к боязни офицеров брать ответственность на себя.