Тема урока: «Учимся писать комментарий к проблеме в сочинении по русскому языку в формате ЕГЭ».

Цель: организовать деятельность в умении выявлять проблему текста, поднятую автором, комментировать ее.

Задачи:

1) Предметные: создать условия для закрепления знаний по выполнению элементов анализа текста и написанию творческой работы по предложенному тексту в соответствии с заданием ЕГЭ по русскому языку.

2) Метапредметные: содействовать формированию умений и навыков работы с текстом, закреплению навыков смыслового чтения; осуществлять учебное сотрудничество в процессе работы с текстом.

3) Личностные: создать атмосферу, способствующую воспитанию личности в условиях социального партнерства (ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – коллектив), а также интереса участников к обсуждению вопросов.

Оборудование:

для учителя:

-компьютер с программой Power Point;

-текст произведения для анализа.

для участников:

-тексты произведения.

Тип урока:

-урок закрепления материала.

Формируемая область понимания:

-осознанное умение самостоятельно понимать текст; формулировать проблему; комментировать проблему;

Ход работы:

1. Организационный момент.

2. Постановка целей урока.

3. Работа по теме:

А) актуализация

На уроках русского языка и литературы мы имеем дело с текстами. На экзамене вам для работы предлагают текст. Что нужно, чтобы написать сочинение?

— Правильно текст прочитать,

-понять смысл текста,

-понять, какую тему и какие проблемы предлагается обсудить в тексте.

Если это будет понятно, сочинение вы напишете.

Поэтому какая первая наша задача? — поработать с текстом, понять его.

Вспоминаем: каков порядок работы с текстом (слайд 1)

1. Прочитать медленно текст.

2. Пересказать себе.

3. Разделить на части.

4. О чем каждая часть? Подчеркнуть ключевые слова.

5. Определить проблемы.

6. Определить авторскую позицию.

Приступая к чтению текста, конечно, обращаем внимание на автора. Автор нашего текста сегодня – Виктор Конецкий.

Сообщение ученика об авторе:

Ви́ктор Ви́кторович Коне́цкий (6 июня 1929, Ленинград — 30 марта 2002, Санкт-Петербург) — советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания.

«Его рассказы и повести в той или иной степени связаны с морской тематикой, но подлинный интерес его сосредоточен на душевной жизни. Для его прозы характерно воспроизведение мыслей одинокого человека, с частыми отступлениями в прошлое, многие истории построены как «спор героев с самим собой». — Самой постановкой вопроса о смысле жизни они связаны с замечательной прозой, появившейся на рубеже 1950-х — 1960-х гг. Проверка человека на деле, в сложных ситуациях — это мотив, пронизывающий творчество Конецкого; он пробуждает сочувствие читателя скорее постановкой вопросов, чем их разрешением», — говорил о Конецком Вольфганг Казак , немецкий славист, литературовед и переводчик.

Работаем!

- Прочитайте текст.

- Сколько смысловых частей в тексте?

- О чём каждая часть? Подчеркните ключевые слова.

- Определите проблемы:

— проблема грусти, одиночества, когда теряешь друзей.

— проблема долга, ответственности морского офицера.

5.Определим авторскую позицию по этим проблемам.

—Проблема грусти, одиночества, когда теряешь друзей.- Авторская позиция: Когда теряешь друзей, испытываешь чувство одиночества и грусти, как будто ты потерял часть себя. Тебе всегда будет его не хватать.

— Проблема долга, ответственности морского офицера. – Авторская позиция: Слава был настоящим офицером, он взял на себя ответственность и с честью принял смерть. Автор восхищается мужеством друга, он уверен, что если бы ребятам удалось покинуть лодку, Слава бы вышел последним.

В) работа по теме

Всё. С текстом мы поработали. Проблемы и авторскую позицию определили.

Какая следующая наша задача?

Да, прокомментировать проблему. Это самая большая и самая важная часть сочинения.

Напомним порядок написания сочинения: (слайд 2)

План сочинения

1.Вступление (пара предложений по поводу темы)

2.О чем текст?

3.Одна из проблем текста.

4.Комментарий к проблеме.

5.Авторская позиция.

6.Собственное мнение.

7.Аргументы.

8 Вывод.

Итак, что такое комментарий? (слайд 3 – 5)

Комментарий — пояснительные замечания, толкование чего-либо.

При написании комментария к проблеме необходимо проследить за мыслью автора и найти те слова и мысли, которые привели автора к определённой точке зрения (выводу, который ты запишешь в формулировке позиции автора).

Комментарий включает в себя:

1 пример + пояснение – 2 балла

2 пример + пояснение – 2 балла

С.с. + анализ смысловой связи – 2 балла

Пояснения к примерам — это интерпретация выбранных цитат. В пояснении важно сказать, какую роль они играют для понимания точки зрения автора. Зачем автор говорит об этом? Какую роль играет названный факт?

Обдумывая то, что следует включить в комментарий, отвечайте на следующие вопросы:

Что делает автор исходного текста? (Интересуется, рассуждает, описывает, повествует, размышляет… )

На какие аспекты обозначенной проблемы он обращает особое внимание?

Что особенно его беспокоит?

С) Практическая работа над комментарием.

Работаем по группам – первая и вторая.

Итак, берём первую проблему текста —

Проблема грусти, одиночества, когда теряешь друзей. Это первая часть текста.

Как она построена?

Небольшое вступление: автор вспоминает юность, размышляет. Ключевые слова: юность – грустно – воспоминаешь – погибшие друзья. (предл 1-3) Это первый пример, который надо прокомментировать, пояснить. – Выполняет 1 группа.

Предложения 4-24 – автор обращается к конкретным воспоминаниям. Т.е. он детализирует воспоминания, даёт конкретные эпизоды из жизни. Ключевые слова: шинель – шарф – фуражка — книга «Алые паруса» — больное ухо – подводные лодки. Вот второй пример, который надо прокомментировать. – Выполняет 2 группа.

Эти два примера надо соединить смысловой связкой.

Вспомним, что это такое. Назовите виды связи между примерами (таблица) (слайд 6)

|

Связь между примерами |

Способ оформления |

|

1. Детализация |

Так, например, укажем на детали.. |

|

2.Указание на следствие |

Вот почему…. |

|

3.Подтверждение |

В подтверждение этих мыслей… |

|

4.Объяснение |

Автор объясняет это тем, что… |

|

5.Определение |

Это слово автор понимает по-своему… |

|

6.Аналогия |

Как и в…, здесь прослеживается… |

|

7.Выделение |

Особое внимание автор уделяет… |

|

8. Сопоставление, противопоставление |

Сравним… Автор противопоставляет, сравнивает… |

Смысловую связку не путайте с авторской позицией, не подменяйте. Это не одно и то же (слайд 7)

- Смысловая связка в комментарии – как автор «подаёт» нам проблему? Как эта проблема просматривается в первом и втором примере текста?

- Авторская позиция – как сам автор решает представленную проблему? Эта мысль в тексте может быть, а может и отсутствовать, тогда выводим её из содержания текста.

Как вы думаете, какой вид связки должен быть у нас между примерами?

Детализация: вспоминаешь друзей – детальная характеристика друга.

Значит, где возможна смысловая связка? Между примерами. Или в начале комментария.

Пишем комментарий. (1 и 2 группы работают)

Зачитываем получившиеся тексты. На полях помечаем: 1 пример + пояснение; 2 пример + пояснение; с.с.

Образец:

Для понимания проблемы исходного текста рассмотрим примеры.

Автор начинает свой текст общим рассуждением о друзьях, о юности. Но настораживает фраза: «…как только вспомнишь юность, становится грустно». И грустно автору не оттого, что юность прошла, а оттого, что вспоминаешь друзей. Приёмом парцелляции он добавляет: «И в первую очередь уже погибших друзей». Теперь становится понятно, почему автору грустно: рядом с ним нет человека, который был ему другом.

И далее В.Конецкий в большом абзаце даёт нам замечательный образ своего друга Славки. Эта часть текста детализирует светлый образ друга. Автор акцентирует внимание на самых запоминающихся моментах редких встреч друзей, которые описаны с лёгким чувством юмора и заботы друг о друге. Укажем на эти детали.

У памятника Крузенштерну автор увидел Славку, который «наплевал на все правила ношения военно-морской формы». На его «шее красовался шерстяной шарф голубого цвета» вместо уставного белого или чёрного. «Из-за отворота шинели выглядывали «Алые паруса» Грина». Фуражка с неформенным «нахимовским» козырьком сидела на самых ушах. Оказывается, он служил на Севере, у него болело ухо, но Славка сказал: «Потерплю. Я уже привык к лодкам. Я люблю их». Вот таким верным романтике, влюблённым в подводные лодки запомнил автор Славку при их последней встрече возле памятника Крузенштерна.

Понятна и авторская позиция: когда теряешь друзей, испытываешь чувство одиночества и грусти, как будто ты потерял часть себя. Ты всегда будешь помнить друга, тебе всегда будет его не хватать.

Подведение итогов.

Домашнее задание: написать комментарий ко 2 проблеме.

Приложение

(1)Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. (2)Вероятно, потому, что сразу вспоминаешь друзей своей юности. (3)И в первую очередь уже погибших друзей. (4)3десь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу. (5)Он шёл по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишний раз наплевав на все правила ношения военно-морской формы. (6)На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только чёрный или совершенно белый шарф. (7)Из-за отворота шинели выглядывали «Алые паруса» Грина. (8)А фуражка, оснащённая совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки. (9)Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. (10)А Славка всегда хранил в сердце верность романтике и знал «Алые паруса» наизусть.

— (11)Ты бы хоть воротник опустил, — сказал я.

—(12)У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, —сказал он.

(13)Мы не виделись несколько лет. (14)Я служил на Севере, а он — на Балтике. (15)Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. (16)А он плавал на подводных лодках.

(17)3дорово! — сказал я.

(18)3дорово! — сказал он.(19)И мы пошли в маленькую забегаловку в подвале поговорить. (20)Я уговаривал его бросить подводные лодки. (21)Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.

— (22)Потерплю, — сказал Славка. — (23)Я уже привык к лодкам. (24)Я люблю их.

(25)Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

(26)Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. (27)И двое суток провёл на грунте, борясь за спасение корабля. (28)Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх: у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. (29)Там действительно собралось много начальства. (30)И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. (31)Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. (32)Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

(33)Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. (34)Его подчинённые были впереди него. (35)Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. (36)Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. (37)Они погибли от отравления. (38)Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника. (По В. Конецкому*)

Сообщение ученика об авторе:

Ви́ктор Ви́кторович Коне́цкий (6 июня 1929, Ленинград — 30 марта 2002, Санкт-Петербург) — советский и российский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания.

«Его рассказы и повести в той или иной степени связаны с морской тематикой, но подлинный интерес его сосредоточен на душевной жизни. Для его прозы характерно воспроизведение мыслей одинокого человека, с частыми отступлениями в прошлое, многие истории построены как «спор героев с самим собой». — Самой постановкой вопроса о смысле жизни они связаны с замечательной прозой, появившейся на рубеже 1950-х — 1960-х гг. Проверка человека на деле, в сложных ситуациях — это мотив, пронизывающий творчество Конецкого; он пробуждает сочувствие читателя скорее постановкой вопросов, чем их разрешением», — говорил о Конецком Вольфганг Казак , немецкий славист, литературовед и переводчик.

(Из Википедии)

(1)Закружился в диком танце осени, спрятал под листвой дороги, перепутал всё на свете листопад. (2)Хорошо бродить, утопая в листве. (3)Хорошо набирать её полные руки, заставлять кружиться вновь и вновь, осыпая голову, плечи…

(4)- Дедушка, скажи что-нибудь грустное.

(5)- Осенние листья.

(6)- А грустнее?

(7)- Осенние звёзды.

(8)- Грустнее осенних звёзд бывает?

(9)- Осенние птицы.

(10)- Дедушка, есть осенние люди?

(11)Его давно нет на свете, моего деда, а как прижмёт, защемит, — забываю, что нет. (12)Мой добрый, мой умный дедушка живёт во мне. (13)Он мой остров, мой материк, моя Земля.

(14)- Дедушка, есть второе дыхание, а любовь бывает вторая? (15)Ответь, дед, мне это очень нужно.

(16)- Если ты мне скажешь: первая звезда, — я пойму. (17)Это начало счёта, это надежда на звёздное небо.

(18)- Дед, ну причём здесь звёздное небо? (19)Ты прямо ответь, бывает или нет?

(20)- Если ты скажешь: первое блюдо, я пойму – хочешь кушать и надеешься на второе и третье. (21)Но когда говорят: первая любовь, — я не понимаю, что это? (22)Начало счёта или надежда на вторую и третью?

(23)- Дед, я, наверное, старею, мне хочется быть счастливым.

(24)- Глупый ты ещё. (25)Пойми, внук. Маму, Родину, Любимую не нумеруют.

(26)- Дед, она не любит меня.

(27)- А ты сам как к себе относишься?

(28)- Плохо, дедушка, совсем плохо.

(29)- А летать ты пробовал?

(30)- Дед, средний я, серый, какие там полёты.

(31)- Объясни, такого не понимаю.

(32)- Дедушка, ты не представляешь, как трудно быть средним. (33)Чувствовать себя щенком перед слонами и понимать – они это знают. (34)Сознавать себя собакой перед мышами и знать: они этого никогда не поймут. (35)Я ненавижу себя, иногда хочу стать мышью – их не обижают, они маленькие. (36)Шмыгаю я, дед.

(37)- Она тебя замечает?

(38)- Никто я для неё. (39)Моя жизнь – ожидание кости. (40)Иногда меня гладят, а я не знаю, что делать: лаять или лизать руку, которая гладит, а может ударить.

(41)- К себе не подпускай, вешай объявления на столбах.

(42)- Шутишь, дед, какие объявления?

(43)- Продаётся собачья шкура.

(44)- А если придут за шкурой?

(45)- На вырученные деньги купишь скрипку.

(46)- Зачем мне скрипка, дед?

(47)- Станешь играть любимой.

(48)У меня нет родной деревни – мне некуда ехать, у меня нет отчего дома. (49)Моя отчизна – мой дедушка, его слова, его мысли. (50)Он учил меня любить, видеть, думать, хотел научить летать, но не успел.

(51)Мы ходили с ним среди сосен и смотрели в небо.(52) Дед говорил о каждой звезде, а ещё мой дедушка был влюблён в луну. (53)Он знал о ней всё.

(54)Как-то сказал:

(55)- Одни учёные утверждают: лунные кратеры – остатки потухших вулканов, другие доказывают – следы метеоритов. (56)Я уверен, лунные кратеры – застывшие взгляды великих. (57)Вот очи Пушкина, а здесь глаза Блока, дальше – взор Бунина, а прямо перед тобой — Маяковского. Луна – музей любви человека. (58)Но чтобы попасть в этот музей, нужно любить так, чтобы сгорать, как метеорит, с ума сходить, как вулкан!

(59)- Не получается у меня, дед.

(60)- Что не получается?

(61)- Ничего не понимаю, во всём запутался. (62)Дедушка, а кто они такие — осенние люди? (63)Может, я и есть осенний?

(64)- Нельзя мне все вопросы решать за тебя, есть такие, на которые ответишь только сам.

(65)- Ой, дед, завидую я тебе.

(66)- Это не так уж и плохо, я интересно жил.

(67)- Дедушка, а как дальше мне, что делать?

(68)Засыпая, я вновь услышал его голос:

(69)- Внук, так хочется, чтобы ты знал: дед твой жив! (70)Жив твой дед!

(71)Я встал, открыл форточку и заорал на всю улицу, во всю ночь:

(72)- Люди, жив мой дед! (73)Мой умный, добрый, осенний дед! (74)Мой остров! (75)Моя Земля!

(По А.Попову)

Назовите основные вопросы, о которых беседовали герои рассказа.

- О мироощущении.

- О любви.

- О самооценке.

- О достоинстве.

- О смысле жизни.

Какие проблемы поднимает автор в тексте? (На какие вопросы автор отвечает данным текстом?)

(Бережного отношения к памяти о своём прошлом; человеческих взаимоотношений; нравственного выбора; смысла жизни; роли взрослых в формировании личности; ответственности за другого человека и т.д.)

Какая из перечисленных проблем основная? Выстройте цепочку ваших рассуждений.

(Рассказ – это воспоминание повествователя об уроках, преподанных дедом, следовательно, на одно из первых мест выходит проблема бережного отношения к памяти о своём прошлом. Однако тогда следует спросить, почему рассказчик помнит деда, считает его своим «отчим домой», своей «отчизной»? Ответ очевиден: всё, чего достиг и достигнет внук, произошло благодаря влиянию деда, его мудрым и ироничным советам. Следовательно, основная проблема – роль взрослых в формировании личности подростка (в воспитании нравственных черт характера подростка).

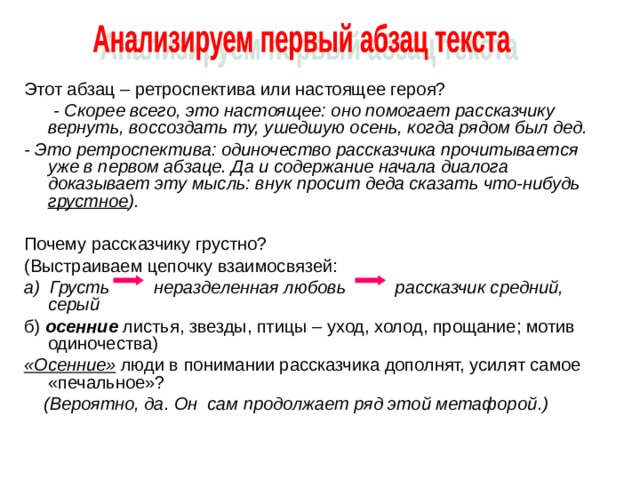

Этот абзац – ретроспектива или настоящее героя?

— Скорее всего, это настоящее: оно помогает рассказчику вернуть, воссоздать ту, ушедшую осень, когда рядом был дед.

— Это ретроспектива: одиночество рассказчика прочитывается уже в первом абзаце. Да и содержание начала диалога доказывает эту мысль: внук просит деда сказать что-нибудь грустное ).

Почему рассказчику грустно?

(Выстраиваем цепочку взаимосвязей:

а) Грусть неразделенная любовь рассказчик средний, серый

б) осенние листья, звезды, птицы – уход, холод, прощание; мотив одиночества)

«Осенние» люди в понимании рассказчика дополнят, усилят самое «печальное»?

(Вероятно, да. Он сам продолжает ряд этой метафорой . )

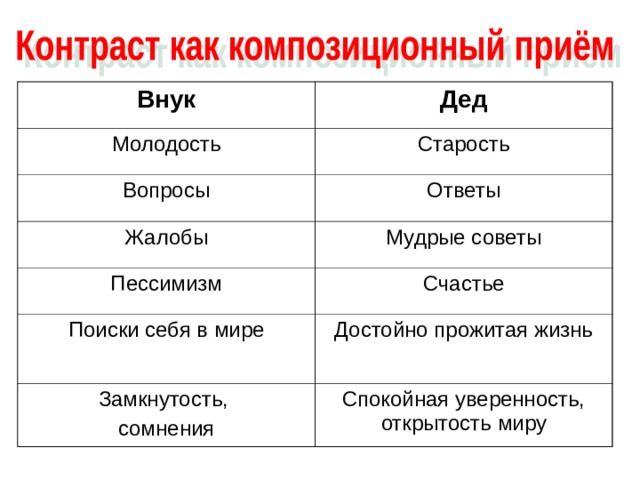

Внук

Дед

Молодость

Старость

Вопросы

Ответы

Жалобы

Мудрые советы

Пессимизм

Счастье

Поиски себя в мире

Достойно прожитая жизнь

Замкнутость,

сомнения

Спокойная уверенность, открытость миру

Контраст позволил автору выявить

- сущность характеров героев;

- их миропонимание;

- психологическое состояние;

- отношение к себе и к окружающим и т.д.

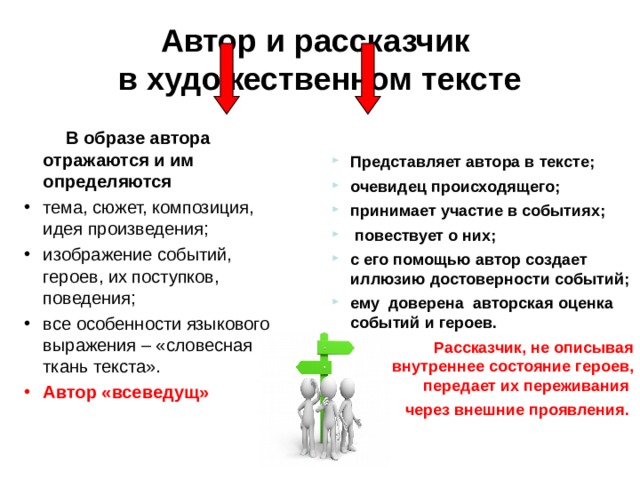

Повествование от первого лица в композиции художественного произведения может указывать только на образ рассказчика , но не на образ автора!

Автор и рассказчик в художественном тексте

- Представляет автора в тексте;

- очевидец происходящего;

- принимает участие в событиях;

- повествует о них;

- с его помощью автор создает иллюзию достоверности событий;

- ему доверена авторская оценка событий и героев.

Рассказчик, не описывая внутреннее состояние героев, передает их переживания

через внешние проявления.

В образе автора отражаются и им определяются

- тема, сюжет, композиция, идея произведения;

- изображение событий, героев, их поступков, поведения;

- все особенности языкового выражения – «словесная ткань текста».

- Автор «всеведущ»

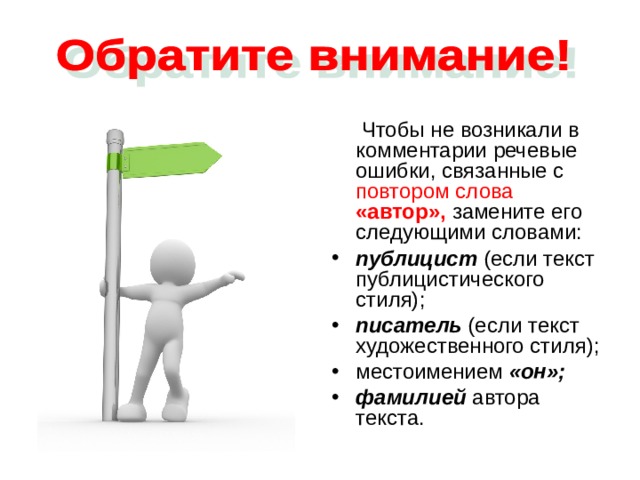

Чтобы не возникали в комментарии речевые ошибки, связанные с повтором слова «автор», замените его следующими словами:

- публицист (если текст публицистического стиля);

- писатель (если текст художественного стиля);

- местоимением «он»;

- фамилией автора текста.

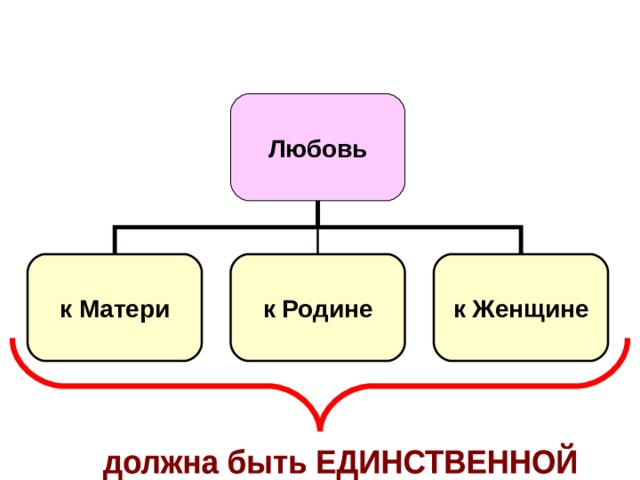

Любовь

к Матери

к Родине

к Женщине

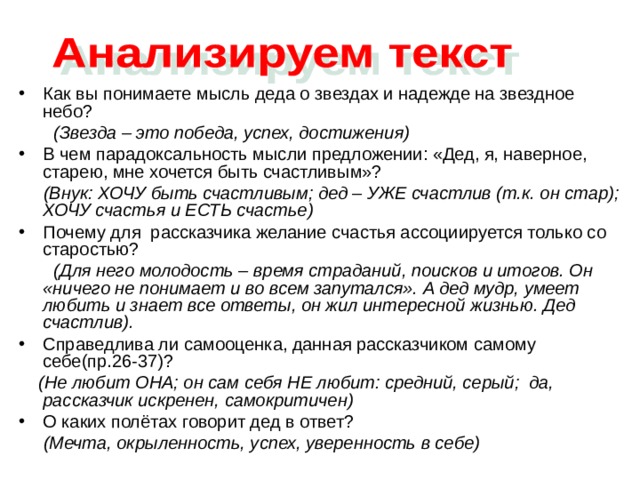

- Как вы понимаете мысль деда о звездах и надежде на звездное небо?

(Звезда – это победа, успех, достижения)

- В чем парадоксальность мысли предложении: «Дед, я, наверное, старею, мне хочется быть счастливым»?

(Внук: ХОЧУ быть счастливым; дед – УЖЕ счастлив (т.к. он стар); ХОЧУ счастья и ЕСТЬ счастье)

- Почему для рассказчика желание счастья ассоциируется только со старостью?

(Для него молодость – время страданий, поисков и итогов. Он «ничего не понимает и во всем запутался». А дед мудр, умеет любить и знает все ответы, он жил интересной жизнью. Дед счастлив).

- Справедлива ли самооценка, данная рассказчиком самому себе(пр.26-37)?

(Не любит ОНА; он сам себя НЕ любит: средний, серый; да, рассказчик искренен, самокритичен)

- О каких полётах говорит дед в ответ?

(Мечта, окрыленность, успех, уверенность в себе)

прием противопоставления , а отсюда:

а) ощущение одиночества;

б) ощущение серости жизни (даже зрительно образы мышей, слонов, собаки – серые)

в) противоречивые поиски собственного «я»:

- «шмыгаю я, дед» (мышь) – стремление быть мелким, незаметным;

- « моя жизнь – ожидание кости» (собака) – ожидание случайных знаков внимания любимой, подачек судьбы, недоверие к людям).

ЩЕНОК

СЛОНЫ

СОБАКА

МЫШИ

Перечитаем ещё раз этот фрагмент и предложения 51-55:

(39)Моя жизнь – ожидание кости. (40)Иногда меня гладят, а я не знаю, что делать: лаять или лизать руку, которая гладит, а может ударить.

(41)- К себе не подпускай, вешай объявления на столбах.

(42)- Шутишь, дед, какие объявления?

(43)- Продаётся собачья шкура.

(44)- А если придут за шкурой?

(45)- На вырученные деньги купишь скрипку.

(46)- Зачем мне скрипка, дед?

(47)- Станешь играть любимой.

- Каков иносказательный смысл советов деда?

- Не принимать подачки, не пресмыкаться и не озлобляться, сохранять чувство собственного достоинства. Сделать любовь подвигом

- Не принимать подачки, не пресмыкаться и не озлобляться, сохранять чувство собственного достоинства.

- Сделать любовь подвигом

самоотверженности, самопожертвования.

- самоотверженности, самопожертвования.

(Дедушка – отчий дом, родная деревня, отчизна).

- Градация: Он мой остров, мой материк, моя Земля: (твердая опора, спасительное убежище)

- Обратимся к вопросам. на которые внук так и не получил ответа:

- Обратимся к вопросам. на которые внук так и не получил ответа:

(10)- Дедушка, есть осенние люди? (62)Дедушка, а кто они такие — осенние люди?

- Почему дед не дал на них ответа, как, впрочем, и на ряд других?

( Он считал, что внук САМ должен думать

и размышлять, решать вопросы

- смысла жизни

- любви

- самоопределения и т.д.)

( 65)- Ой, дед, завидую я тебе.

(66)- Это не так уж и плохо, я интересно жил.

( 67)- Дедушка, а как дальше мне, что делать?

(68)Засыпая, я вновь услышал его голос:

(69)- Внук, так хочется, чтобы ты знал: дед твой жив! (70)Жив твой дед!

(71)Я встал, открыл форточку и заорал на всю улицу, во всю ночь:

(72)- Люди, жив мой дед! (73)Мой умный, добрый, осенний дед! (74)Мой остров! (75)Моя Земля!

- Каков смысл 69-70 предложений?

(У рассказчика масса нерешенных проблем, и обращение к памяти, переосмысление сказанного дедом поможет ему их решить: повторы и композиционный стык усиливают эту мысль)

- Как зрительно размыкает рассказчик свой замкнутый мир после осознания этого?

(Открытая форточка – окно в мир, к людям)

- Как дополняет данную мысль эта пара слов : шмыгаю – заорал?

(Рассказчику захотелось быть услышанным, понятым, замеченным).

- «Мой умный, добрый, осенний дед!» — кричит рассказчик. Следовательно, он уже нашел ответ на свои вопросы об «осенних» людях. Как можно истолковать эту метафору?

(Мудрый, всё изведавший, всё знающий: «Он учил меня любить, видеть, думать, хотел научить летать, но не успел»).

(Осень, пожалуй, и есть время ответов. Как и человеческая, с годами приходящая мудрость).

- Есть ли уверенность в том, что внук научится летать?

(Безусловно. Дедовские уроки дадут силу и ему стать крылатым).

- Выводы: именно в юношеском возрасте человек начинает воспринимать и осмысливать состояние собственного «Я». И как важно, когда рядом мудрый наставник, который поможет разобраться в себе и окружающем мире.

Автор использует психологический метод, основанный на идее движения, названный Чернышевским Н.Г. «диалектикой души». (ДИАЛЕКТИКА ДУШИ — понятие, которым обозначается детальное воспроизведение в художественном произведении процесса зарождения и последующего формирования мыслей, чувств, настроений, ощущений человека, их взаимодействия, развития одного из другого, показ самого психического процесса, его закономерностей и форм (перерастание любви в ненависть или возникновение любви из симпатии и т. п.).

( «Словарь литературоведческих терминов» под редакцией С.П.Белокуровой)

Вариант 1

Рассматривая проблему роли влияния взрослых на формирование личности подростка , автор обращает наше внимание на то , что главным событием рассказа становится перемена, которая происходит с рассказчиком. Мудрость деда связана с осенью из воспоминаний подростка, и он не хочет отпускать ни осенних листьев из рук, ни память о деде из своей жизни. А.Попов показывает , как рассказчик пытается объединить эти два мира – прошлое и настоящее, чтобы найти ответы на самые важные вопросы о любви, о цене собственной «шкуры», о том, как перестать «шмыгать» и сыграть на скрипке мелодию для любимой, озвучить которую достоин лишь тот, кто горит, подобно метеориту, кто не проживает дни в ожидании «кости».

Автор неспроста подчеркивает, что дед стал для повествователя «отчизной»: самое доброе и нравственное закладывается в отчем доме, память о котором навсегда остается с человеком.

(Алина К.)

Вариант 2

Данную проблему автор раскрывает с помощью диалогов внука и деда. Прием противопоставления позволяет увидеть , как расходятся мнения по важнейшим нравственным вопросам представителей двух поколений. Рассуждения героев помогают представить их психологический портрет. Дед – мудрый, полно и интересно проживший жизнь, знающий ответы на самые сложные вопросы, а внук – подросток, которому только предстоит их решать. Он пытается найти путь к людям и к самому себе, однако ему мешает низкая самооценка. Метафоричность речи деда объясняется тем , что он даёт возможность внуку поразмышлять над сказанным и самостоятельно принять решение, сделать выбор.

(Михаил А.)

Вариант

3

Комментируя данную проблему, хочется отметить , что она интересна и взрослым, и подросткам. Автор так выстраивает диалог , что читатель не может не видеть парадокса: обычно счастье и полноту жизни ощущают молодые, а грусть – люди старшего, «осеннего» возраста. Однако А.Попов обращает внимание читателя на то, что именно внук получает от деда уроки нравственности, оптимистического мироощущения. Очевидно, это одна из причин, по которой рассказчик испытывает глубокое уважение к своему близкому человеку и искреннее желание поделиться самым сокровенным в надежде получить ответы на наболевшие вопросы.

Автор показывает , как важно деду научить внука простым, но в тоже время сложным умениям по-настоящему любить, правильно оценивать себя и окружающих. Но истинная мудрость деда в том, что он не дает готовых рецептов, и писателю, несомненно, симпатичен этот по-доброму ироничный герой.

(Полина К.)

Вариант 4

Проблему роли взрослых в формировании личности подростка автор рассматривает на примере воспоминаний одного из героев рассказа.

Комментируя её, нельзя не отметить мастерство А.Попова в передаче душевного состояния рассказчика: именно подтекст позволяет понять, что чувствует и переживает молодой человек. Автор подчеркивает, что диалоги с дедом, переосмысление сказанного им, помогли внуку разобраться в сложнейших нравственных и психологических проблемах: ретроспектива помогает увидеть диалектику души рассказчика . Используя контраст как композиционный прием, автор показал , как важно в юности иметь рядом счастливого человека, прожившего интересную жизнь, понявшего её смысл: внук учится у деда самоуважению, умению найти в этой жизни истинные ценности, правильные пути к любимой, окружающим людям. А.Попов дает читателю возможность поверить в силу подобного влияния взрослого человека: «осенний» дед и его уроки всегда живы в памяти героя рассказа. Его внутреннее перерождение, возрождение уже начались.

(Сергей Г.)

Комментарий к проблеме текста (если он следует за сформулированной проблемой) должен завершиться тезисом , в котором изложена позиция автора текста по рассматриваемой проблеме.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 237 человек из 56 регионов

- Сейчас обучается 60 человек из 32 регионов

- Сейчас обучается 31 человек из 17 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Учимся писать комментарий

Автор: Реховская Ольга Михайловна,

Учитель МАОУ «СОШ № 60» г. Улан-Удэ -

2 слайд

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ЗАДАНИЕ № 27 -

3 слайд

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ЗАДАНИЕ № 27 -

4 слайд

Структура сочинения-рассуждения

Проблема

Комментарий проблемы

Позиция автора

Моя позиция

Обоснование моей позиции (пример из художественной, публицистической, научной литературы, пример из истории, жизненного опыта)

Заключение -

5 слайд

Роль первой любви в жизни человека.

Счастливое детство.

Любимые книги.

Какое значение в жизни взрослого человека играет такой период, как детство?

Значение книг в жизни каждого из нас.

Первая любовь.Тема // Проблема

-

6 слайд

Проблема – это

ЕГЭ -

7 слайд

Проблема – это вопрос, который задает автор в рамках данного текста

ЕГЭ

-

8 слайд

Формулирование проблемы

-

-

10 слайд

Типы информации в тексте

Фактуальная

(фактическая)Факты, события, процессы,

упомянутые в тексте

КонцептуальнаяСубъективное авторское понимание отношений между фактами, событиями, авторское понимание причинно-следственных связей между событиями

-

11 слайд

Типы информации в тексте

Фактуальная

(фактическая)Концептуальная

О чем пишет автор?

Кого автор цитирует?

Как поступил герой?

Какие события автор описывает?

Какие события (слова) заслуживают внимания?

Почему автор так считает?

Почему эти слова важны?

В чем значимость этого события (слов)?

О чем говорит этот поступок?

В чем причина, значимость этих событий? -

12 слайд

Комментарий

Концептуальная

информация

(что делает автор)

Пересказ фактуальная информация

(что делают герои)

«Автор рассказал историю о Селиване, который, по его замыслу, неожиданно для всех вернул шкатулку хозяевам»

Нужно отличать комментарий от пересказа!!!

«Однажды Селиван привёз шкатулку и отдал ее хозяевам, которые этого не ожидали» -

13 слайд

это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или конкретные размышления автора

Комментарий

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

преобразование «текста в себе» в «текст для себя» (что делает автор + как я это понимаю) -

-

-

16 слайд

Учитывайте при работе над комментарием!

-

-

-

19 слайд

Методические материалы ФИПИ

-

20 слайд

Работа с публицистическим текстом

Владимира Никляева -

21 слайд

(1)…На вечерних улицах светятся огни, мерцают гирлянды фонариков на клубах, кафе. (2)Позади праздники, а между тем мы все прочно входим в будни. (3)Мы нехотя прощаемся с ожиданием чудес и подарков, мы понимаем, что праздник не может быть вечным, и вот мы просто начинаем жить, работать, решать очередные и внеочередные задачи. (4)И если спросить любого из нас, что нас сегодня обрадовало, мало кто вспомнит хоть одно радостное мгновение дня. (5)Мы смутимся и попытаемся объяснить, что нам не до радости: сколько проблем приходится решать… (6)Да, жизнь сложна, но радость пушистого снега, синих вечерних сумерек — это то, что доступно каждому из нас, причём абсолютно бесплатно. (7)Может быть, настало время задуматься: возможно, человек, не умеющий находить радость в простых, повседневных мгновениях бытия, опасен для общества. (8)Нерадостный человек дома, нерадостный на работе… (9)Можно, наверное, эту всеобщую не радостность объяснить сложнейшими проблемами времени, социума, государства, но нужно ли?(10)И важно ли объяснять детям, почему так нерадостен взрослый мир? (11)Из этих детей вырастут люди с нерадостным мировосприятием, ведь их внимание сконцентрировано на грустных сторонах жизни. (12)Может быть, нам всем надо учиться находить радости среди однообразных и трудных будней? (13)И это окажется для нас всего полезней?

-

22 слайд

(14)Мы привыкли стесняться радости: вокруг так много печали. (15)Наша личная радость кажется нам эгоистичной и потому скрывается. (16)Не нужно скрывать радости!

(17)Нужно учиться культуре радости! (18)Сегодня очень часто радость подменяется удовольствием, из этого складывается стереотип жизни, состоящей из погони за удовольствиями, (19)Не нужно лишать себя удовольствий, нужно научиться различать эти понятия. (20)Радость всегда одухотворённа, её свет озаряет лицо человека. (21)Удовольствие же несёт на себе налёт суетности, сиюминутности и потому не приводит к духовному развитию, росту.

(22)…В мире всегда существует трагедия. (23)Её предчувствие существует и среди нас: кто знает, по какому пути пойдут страна, мир, каждая отдельно взятая личность? (24)Вероятно, трудности будут. (25)Как можно противостоять им? (26)Видеть вокруг только врагов? (27)Сделать шаг к агрессии и мести? (28)Мы можем выбрать другой путь — путь радости. (29)Русский писатель Михаил Пришвин прожил долгую жизнь во время адских лет революции, войн, репрессий — и остался в памяти людей как автор светлых рассказов о природе. (30)Эго был принцип восприятия мира, сохранивший жизнь. (31)Радоваться солнцу, новому дню, встрече с человеком — вот основа долгой, плодотворной жизни.

(По В. Никляеву) -

-

-

-

-

-

-

-

30 слайд

Работа с художественным текстом

Сергея Мизерова -

31 слайд

1. Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. 2. Колька Велин был самым обыкновенным учеником, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить… 3. Все переменилось в один день. Он вдруг решил, что станет летчиком.

4. В глухой, далекой деревне, сама эта мысль казалась безумием. Ездить по земле — вот удел человека. 5. А тут летать на самолете!

6. На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына.

7. Но Колька не сдавался. 8. Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его легкие.

9. После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга. 10. В поезде проснулся Колька рано утром от ужаса, который сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами. 11. Куда я еду? 12. Что я там буду делать один, в этой беспредельной пустоте необитаемой планеты? …

13. Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся домой. 14. К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. 15. Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. 16, Камень, птица, мечта — все возвращается назад…

17. Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. 18. Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолёты. 19. Рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждет, когда начнет клевать… (По С. Мизерову) -

32 слайд

Почему мечты не всегда сбываются?

Мнение окружающих

размеренный уклад жизни в деревне

желание летать — чудачество

по мнению отца, это «вздорная идея»

Собственный страх

боязнь неизвестности;

нежелание преодолевать трудности

1 пример-причина

(пред. 4-6)

2 пример- причина

(пред. 10-12)

Став взрослым, Колька Велин с тоской смотрит на небо

следствие -

33 слайд

(ключевое слово)… Это то, что является неотъемлемой частью нашей жизни. …………………………………………………? Именно над этим вопросом задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

Вступление -

34 слайд

Мечты… Это то, что является неотъемлемой частью нашей жизни. Но все же, что может помешать им осуществиться? Именно над этим вопросом задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

Вступление -

-

-

37 слайд

Размышляя над проблемой, С. Мизеров рассказывает нам о судьбе Кольки Велина, юноши, который так и не воплотил свою мечту стать летчиком в жизнь. Каковы же причины? Автор обращает наше внимание на следующее: желание героя летать односельчане считали чудачеством, его отец был убежден, что эта «вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына» (пред. 6). Конечно, мнение других, а тем более родных людей для нас очень важно. Далее писатель показывает нам внутренние переживания героя, который, отправляясь навстречу мечте, испытывает страх, боится неизвестности, не желает преодолевать трудности (пред. 12-14). Мы понимаем, что именно это в большей степени заставило героя вернуться обратно. С. Мизеров, раскрыв внутренние и внешние мотивы поступков юноши, показывает, что Колька, став взрослым, ведет размеренную жизнь, но это не приносит ему счастья.

Комментарий

-

38 слайд

Позиция автора

Позиция автора заключается в следующем:

-

39 слайд

Позиция автора

Позиция автора заключается в следующем: на пути к осуществлению мечты могут, к сожалению, встретиться и непреодолимые препятствия. И именно от нас зависит реализация того, о чем мы мечтаем.

-

40 слайд

Трудно не согласиться с точкой зрения Мизерова С. Я считаю,

…………………………………Доказать это мне поможет мой читательский(жизненный) опыт.

Так, хотелось бы вспомнить произведение….

Моя позиция + обоснование

Заключение

Подводя итог, еще раз хотелось бы сказать о том, что…… -

41 слайд

Трудно не согласиться с точкой зрения Мизерова С. Я считаю, каждый из нас должен понимать, все в конечном счете зависит от нас, от нашего характера и силы воли, можно преодолеть многие препятствия на пути к мечте. Доказать это мне поможет мой читательский(жизненный) опыт.

Так, хотелось бы вспомнить произведение….

Моя позиция + обоснование

Заключение

Подводя итог, еще раз хотелось бы сказать о том, что…… -

42 слайд

Подведем итоги

Пересказ – это…..

Комментарий – это……….

Комментарий оценивается в………..

Структура комментария состоит из …. пунктов:……….

Смысловые отношения межу предложения в тексте бывают….Я знаю теорию —

напишу комментарий на 5 баллов!!! -

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 153 913 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 13.01.2020

- 330

- 1

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и предоставление туристских услуг»

-

Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»

9 октября 2014

В закладки

Обсудить

Жалоба

Презентация: «Как прокомментировать проблему?»

Хорошая презентация по критерию K2 в задании 25 ЕГЭ по русскому языку.

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы

исходного текста, в комментариях нет.

Максимальный первичный балл — 2.

Скачать презентацию: k2-25.ppt

Другие материалы к сочинению смотрите здесь.

Посмотреть онлайн:

Слайд 1Комментарий к проблеме

Сочинение на ЕГЭ

Курс интенсивной подготовки

Слайд 2Комментарий

— это пояснительные замечания, рассуждения по поводу выделенной вами проблемы текста.

Ваш

комментарий должен связать проблему, которую вы сформулировали ранее, с авторской позицией, о которой вы будете говорить позже: покажите ход мысли автора, как именно он раскрывает сформулированную проблему, подводя читателей к определённому выводу

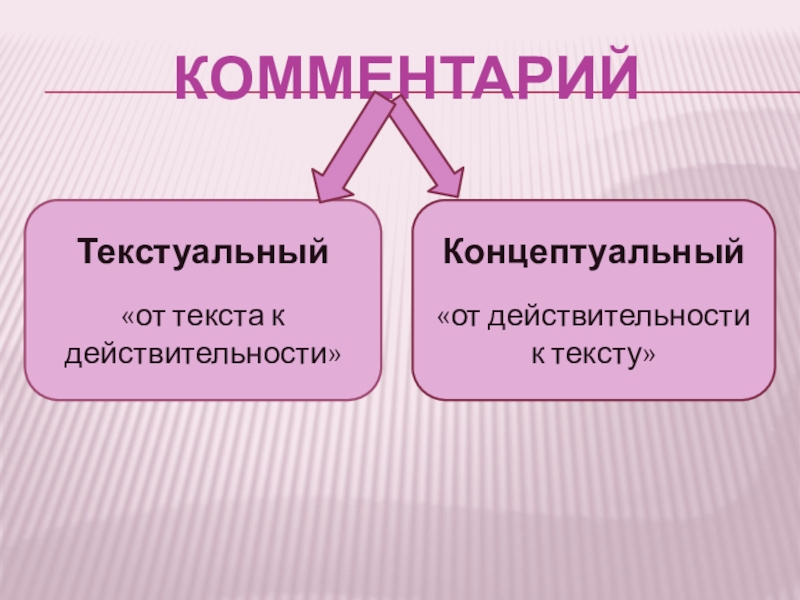

Слайд 3Комментарий

Текстуальный

«от текста к действительности»

Концептуальный

«от действительности к тексту»

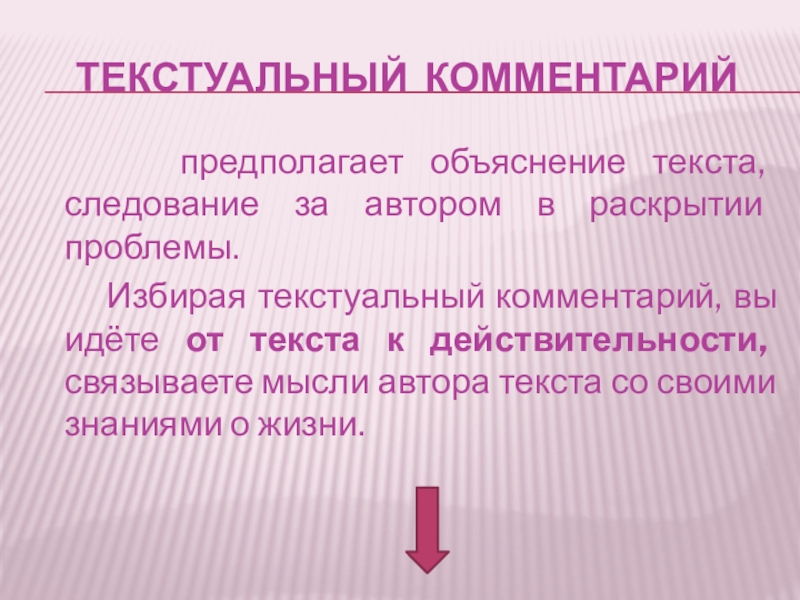

Слайд 4Текстуальный комментарий

предполагает объяснение текста, следование за автором в

раскрытии проблемы.

Избирая текстуальный комментарий, вы идёте от текста к действительности, связываете мысли автора текста со своими знаниями о жизни.

Слайд 5На каких примерах в тексте автор рассматривает проблему? Какими фактами, событиями

автор иллюстрирует проблему?

Какие высказывания заслуживают внимания? Почему?

На чьи мнения, высказывания ссылается автор? Почему?

Слайд 6Концептуальный комментарий

Предполагает, что вы, опираясь на понимание проблемы, даёте различного рода

интерпретации. В этом случае выбирается направление мысли от действительности к тексту.

Слайд 7К какому типу проблем принадлежит эта проблема?

Актуальна ли эта проблема в

наши дни?

Как часто сталкиваемся с этой проблемой?

Почему эта проблема привлекла внимание автора?

Какой аспект этой проблемы рассматривает автор?

Слайд 8Типы информации в тексте

Фактуальная информация – это сообщение о

фактах, событиях, процессах, которые происходили, происходят или будут происходить в действительности

Слайд 9Типы информации в тексте

Концептуальная информация – это

субъективное авторское понимание отношений между фактами, событиями, их авторская оценка, понимание причинно-следственных связей между событиями. Этот вид информации раскрывает замысел писателя, рисует картину мира такой, какой он её себе представляет. Концептуальная информация не всегда ясно и чётко выражена словами; более того, в особенности в художественных произведениях, предполагает различное толкование, поскольку она словесно не уточняется.

Слайд 10Типы информации в тексте

Подтекстовая (скрытая) информация не обозначена

словами, а только подразумевается. Эта информация возникает благодаря способности слов, словосочетаний, предложений в отдельных небольших отрезках текста содержать в себе скрытый смысл.

Слайд 11Типы информации в тексте

В комментарии нас прежде всего интересует концептуальная информация,

поскольку если мы и упоминаем какие-то факты из текста, то только для того, чтобы связать их с авторским видением проблемы. Если же мы воспроизводим только факты из текста, комментарий превращается в пересказ.

Выявление подтекстовой информации – авторскогот глубинного смысла высказывания — требует широты знаний, умения находить ассоциативные связи, проводить аналогии с другими текстами.

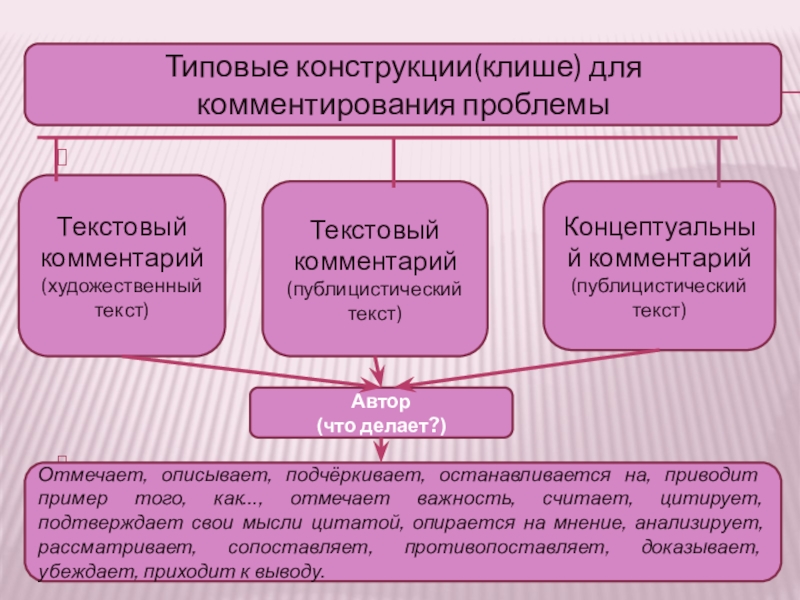

Слайд 12

Типовые конструкции(клише) для комментирования проблемы

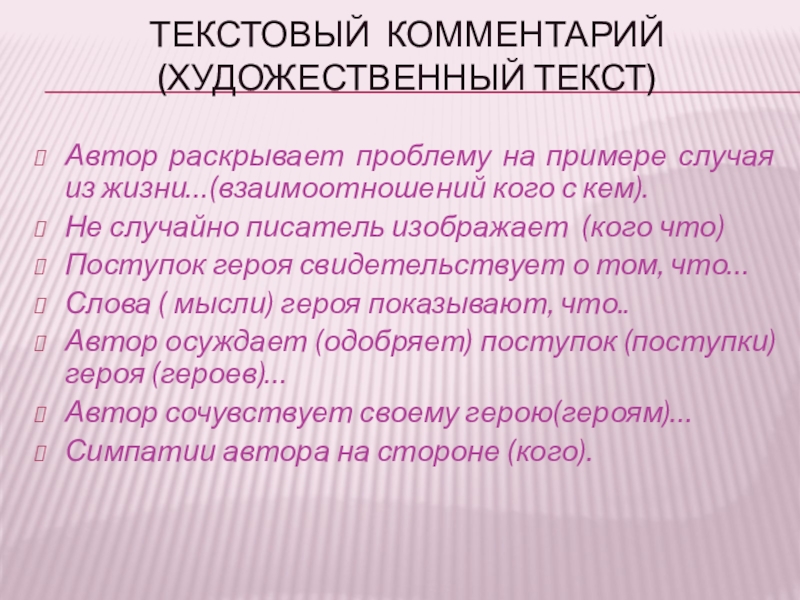

Текстовый комментарий (художественный текст)

Текстовый комментарий (публицистический текст)

Концептуальный комментарий (публицистический текст)

Автор

(что делает?)

Отмечает, описывает, подчёркивает, останавливается на, приводит пример того, как…, отмечает важность, считает, цитирует, подтверждает свои мысли цитатой, опирается на мнение, анализирует, рассматривает, сопоставляет, противопоставляет, доказывает, убеждает, приходит к выводу.

Слайд 13Текстовый комментарий (художественный текст)

Автор раскрывает проблему на примере случая из жизни…(взаимоотношений

кого с кем).

Не случайно писатель изображает (кого что)

Поступок героя свидетельствует о том, что…

Слова ( мысли) героя показывают, что..

Автор осуждает (одобряет) поступок (поступки) героя (героев)…

Автор сочувствует своему герою(героям)…

Симпатии автора на стороне (кого).

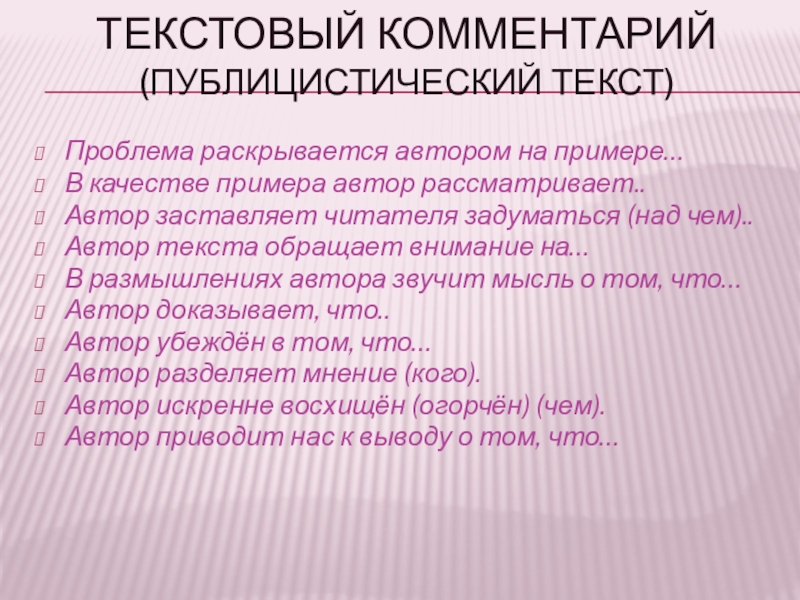

Слайд 14Текстовый комментарий (публицистический текст)

Проблема раскрывается автором на примере…

В качестве примера автор

рассматривает..

Автор заставляет читателя задуматься (над чем)..

Автор текста обращает внимание на…

В размышлениях автора звучит мысль о том, что…

Автор доказывает, что..

Автор убеждён в том, что…

Автор разделяет мнение (кого).

Автор искренне восхищён (огорчён) (чем).

Автор приводит нас к выводу о том, что…

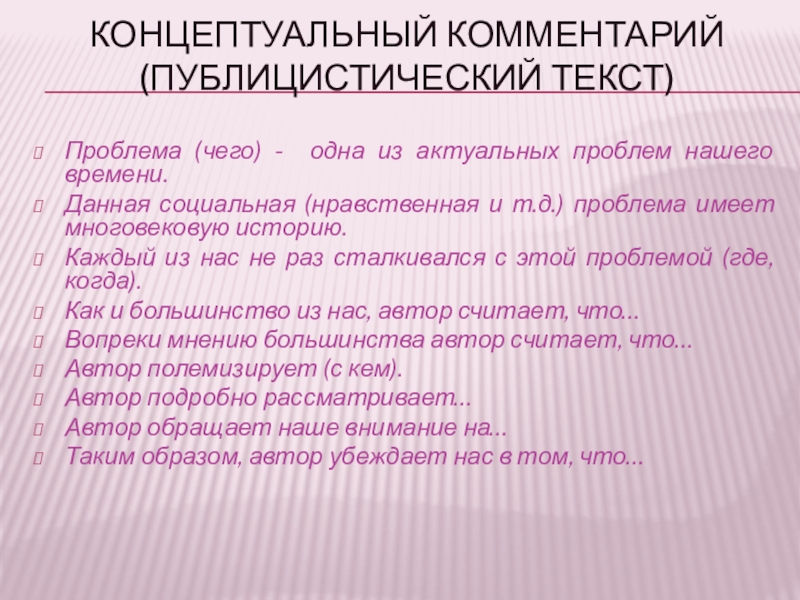

Слайд 15Концептуальный комментарий (публицистический текст)

Проблема (чего) — одна из актуальных проблем нашего

времени.

Данная социальная (нравственная и т.д.) проблема имеет многовековую историю.

Каждый из нас не раз сталкивался с этой проблемой (где, когда).

Как и большинство из нас, автор считает, что…

Вопреки мнению большинства автор считает, что…

Автор полемизирует (с кем).

Автор подробно рассматривает…

Автор обращает наше внимание на…

Таким образом, автор убеждает нас в том, что…

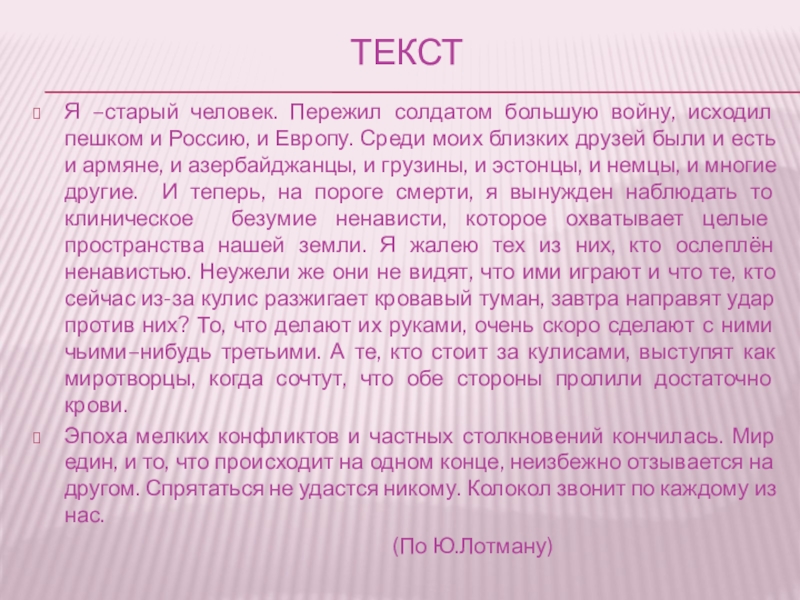

Слайд 16Текст

Я –старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию,

и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целые пространства нашей земли. Я жалею тех из них, кто ослеплён ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними чьими–нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступят как миротворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови.

Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит по каждому из нас.

(По Ю.Лотману)

Слайд 17Фрагмент сочинения (тестовый комментарий)

Юрий Лотман поднимает проблему межнациональных конфликтов. Автор по-настоящему

встревожен тем, что всё чаще и чаще вынужден наблюдать «клиническое безумие ненависти» – проявления расовой вражды, разжигание национальной розни. Лотман убеждён в том, что общечеловеческие ценности превыше всего. Не случайно упоминание о том, что среди его друзей были представители самых разных национальностей. Люди должны поступать в отношении друг друга в духе равенства и братства, и нет оправдания тем, кто «разжигает кровавый туман» национальной розни, наживаясь на страданиях невинных людей. Стоит прислушаться к словам автора о том, что эпоха мелких конфликтов кончилась: мы живём в таком хрупком мире, где любое частное столкновение на национальной или религиозной почве может обернуться глобальной катастрофой.

Слайд 18Фрагмент сочинения (Концептуальный комментарий)

Практически каждый день средства массовой информации сообщают нам

о межнациональных конфликтах, вспыхи-вающих на нашей планете.Каждый день гибнут люди, калечатся человеческие судьбы из-за того, что мы не можем найти общего языка в различных национальных или религиозных вопросах. Именно к проблеме национальной вражды, одной из актуальнейших проблем современности, привлекает наше внимание Ю.Лотман. Вспоминая прошлое, автор подчёркивает: среди его друзей были люди самых разных национальностей. Поэтому ему странно и больно видеть мир, ослеплённый ненавистью. Люди не замечают, что являются марионетками в руках тех, кому выгодно разжигать национальную рознь. Автор предупреждает читателей о том, что мир уже давно стоит на грани катастрофы: «Колокол звонит по каждому из нас».

Слайд 19Типичные ошибки при комментарии проблемы

Комментарий отсутствует

Комментарий не опирается на текст

Комментарий подменяется

пересказом

Комментарий подменяется цитированием текста или его фрагмента

Прокомментирована проблема, имеющаяся в тексте, но вами не сформулирована.

Презентация на тему «Комментарий к проблеме текста ЕГЭ» 11 класс

-

Скачать презентацию (2.08 Мб)

-

16 загрузок -

0.0 оценка

Ваша оценка презентации

Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Комментарии

Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме «Комментарий к проблеме текста ЕГЭ» по русскому языку, включающую в себя 81 слайд. Скачать файл презентации 2.08 Мб. Для учеников 11 класса. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по русскому языку

-

Формат

pptx (powerpoint)

-

Количество слайдов

81

-

Аудитория

-

Слова

-

Конспект

Отсутствует

Содержание

-

Слайд 1

НЦИО

Национальный центр инноваций в образовании

ЕГЭ — 2017

Комментируем сформулированную проблему текста -

Слайд 2

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйтеодну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в

комментарий два примера- иллюстрации из прочитанного текста,

которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны

или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста.

Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую

очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные

наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких

бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. -

Слайд 3

Обратите внимание!

Необходимо сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленныхавторомтекста.

(Не затронутых, не упомянутых, а поставленных!)

Ставить – перен. Выдвигать, предлагать для решения, выполнения, рассмотрения, обсуждения. С. задачу перед кем-н. С. твердые сроки. Правильно с. вопрос.

Затронуть – перен. Излагая, обратить мимоходом внимание на что-н. Затронуть проблему взаимоотношения поколений.

Упомянуть — назвать, коснуться кого-чего-н. в речи. У. о вчерашнем событии. -

Слайд 4

-

Слайд 5

Обратите внимание!

Комментарий должен осуществляться ТОЛЬКОс опорой на прочитанный текст. При этом полнота опоры на исходный текст выражается в количественном отношении. Чтобы получить высший балл по данному критерию, экзаменуемый должен привести два примера-иллюстрации из прочитанного текста.

Под иллюстрацией понимается отражение проблемы исходного текста на основе привлеченного текстового материала.

…Проблема, содержащаяся в исходном тексте, может быть прокомментирована ученикомпри обозначении проблемы;

свободно представлена в любой части сочинения.

«Учебно-методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом» -

Слайд 6

Что такое комментарий?

Комментарии – рассуждения, пояснительные замечания по поводу чего-либо.

Большой толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова.

Комментарий – 1. пояснения; 2. примечания; 3. толкование.

Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник.Независимо от того, для какой читательской категории комментарий предназначен, он не представляет собой чего-то автономного от текста… Комментарий – сателлит текста.

Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени.Комментарий к сформулированной проблеме – это необходимая часть аналитико-синтетической работы, которая демонстрирует умения экзаменуемого находить и пояснять смысловые компоненты текста.

-

Слайд 7

Приёмы логического мышления

Анализ — это прием мышления, связанный с разложением изучаемого объекта на составные части, стороны.

Синтез — соединение в единое целое частей предмета или его признаков, полученных в процессе анализа. На этой основе происходит дальнейшее изучение объекта как единого целого.

-

Слайд 8

Специфика сочинений-рассуждений с элементами толкования смысла

Интерпретация исходного текста актуальна и как процесс, позволяющий понять замысел автора, и как результат, отраженный в сочинении в виде комментария проблемы исходного текста и формулировки выраженной в нем авторской позиции.

Предмет речив нём – проблема, над которой размышляет автор исходного текста.

Это текст, созданный на базе другого текста путем преобразования его содержательной структуры.

Он обладает особыми функциональными характеристиками и решает специфическуюкоммуникативную задачу. -

Слайд 9

Опора на коммуникативные умения в работе над комментарием к проблеме

-

Слайд 10

Примеры-иллюстрации как аргументы фактологического типа

Обращение к аргументации как логико-коммуникативному процессу, служащему обоснованию определенной точки зрения является необходимым условием подготовки ученика к написанию сочинения-рассуждения.

Аргументы фактологического типа – извлечения из интерпретируемого текста.

В процессе интерпретации текста важна именно фактологическая аргументация, так как экзаменуемому необходимо показать, что его осмысление исходного текста основано на конкретных фактах.

Обратите внимание!

-

Слайд 11

Аргументы в сочинениях ОГЭ по русскому языку

15.1

15.2

15.3 -

Слайд 12

От задания 15.3 ОГЭ – к комментарию проблемы на ЕГЭ

Задача экзаменуемого – показать, что он понимает значение предложенного для анализа понятия, раскрывает его ценностный смысл, выявляет те семантические оттенки, которые актуализированы в предложенном тексте.

«Учебно-методические материалы

для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом»Распространённой ошибкой в комментировании является поверхностное прочтение исходного текста: экзаменуемый связывает лексико-грамматической связью ключевые слова исходного текста, оставив в стороне нравственную суть проблемы, ее противоречивый характер, драматическую остроту. Бедность комментария в данном случае обусловлена … недостаточностью общекультурных знаний о данной проблеме, что не позволяет увидеть эту проблему в всей ее широте. Отсутствие нужных знаний приводит к еще одной ошибке по критерию К2 – неосознанному отступлению от темы: ученик пишет не о том, о чем говорится в тексте, а о том, о чем он может написать…

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года» -

Слайд 13

От задания 15.3 ОГЭ – к итоговому сочинению

ОГЭ

Задание 15.3

ЕГЭ

Комментарий к

проблеме

ЕГЭ

Итоговое

сочинение

Построение целостной

ценностной картины

мира ученика на основе

освоения

нравственных понятий

(концептов)«Авторскую картину

мира, в рамках которой

реализуется

оригинальный авторский

замысел, можно представить

в виде структурированной

совокупности концептов».

Щирова И.А., Гончарова Е.А

«Многомерность текста:

понимание и интерпретация»

Каким предстает

данный концепт в

художественной

картине мира

писателя?Концепт — «свёрнутый

текст» (Л.Н. Мурзин);

задача ученика – творчес-

кое «развертывание»

этого текста в сочинении-

рассуждении.Понятие «художественный

концепт» позволяет

рассмотреть в единстве

художественную картину мира

писателя в рамках

анализируемого контекста и

ценностный мир

личности читателя-школьника. -

Слайд 14

(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью — значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2) Но вот в «Пророке»:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился…

(3) Чего же не хватало пушкинскому герою — споров, театров и выставок? (4) Что это значит — духовная жажда? (5) Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6) Огромное количество людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа. (7) Интеллигентность — не образованность, а духовность. (8) Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми? (9) Да потому, что само по себе чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь. (10) Духовная жизнь человека — это его собственное стремление к высокому, и тогда книги или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11) В произведениях искусства духовный человек ищет собеседника, союзника — ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (12) Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем искусства. (13) Точно так же может быть бездуховным само искусство — все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство всегда духоподъемно, в этом его назначение. (14) Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности высших духовных стремлений, не встречались с ними. (15) Такие люди не нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. (16) Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот. (17) Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18) Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные. (19) Но разделим их по иному принципу: на конечные и бесконечные. (20) Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь, стать… (21) Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя желания бесконечные — назовем их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому стремленье» (Пушкин). (22) Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте… (С. Соловейчик)

Симон Львович Соловейчик — выдающийся российский теоретик педагогики, журналист, писатель, общественный деятель. -

Слайд 15

-

Слайд 16

-

Слайд 17

Работаем с текстом публицистического стиля

-

Слайд 18

Духовность

образованность,

культура поведения,

работоспособность,

доброта,

соблюдение моральных законов,

способность любить и надеяться?

«не мучается душа»

не -

Слайд 19

Искусство

(театр, книги, музеи, выставки…)

бездуховность

нет стремления к правде и добру

есть стремление к правде и добру

духовностьразвлечение, способ

убить времясобеседник, союзник, поддержка духа, укрепление веры в добро, правду, красоту

-

Слайд 20

-

Слайд 21

Желания (стремления)

бесконечные

конечные

Осуществимы во времени:

приобрести,

получить,

достичь,

стать…сфера быта

«Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте…»сфера духа; путь духовного самосовершенствования

-

Слайд 22

Три начала духовности

Поиск правды, познание и осознание мира

Творение добра, стремление к бескорыстной помощи

Осознание и восприятиекрасоты (прекрасного)Накопленные знания впоследствии ложатся в основу духовных ценностей.

Компонент, без которого духовность немыслима. Благодаря

нравственности жизнь приобретает смысл и ценность, осознанием чего и является духовность.

Способом удовлетворения потребностей «высшего» порядка являются искусство, культура. Эстетическая способность человека является проявлением духовного потенциала.Духовность является мотивирующей силой в жизни человека.

«Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается»

(Библия, Екклесиаст 6:7) -

Слайд 23

Абзац. Тематическое предложение в абзаце

Тематическое предложение абзаца выделяет предмет речи и очерчивает границы темы в абзаце. Оно содержит слово, словосочетание, часть предложения или предложение, требующие распространения, детализации путем приведения

подробностей,

примеров,

указания причины,

следствия,

путем сопоставления, противопоставления

и т.п. -

Слайд 24

Способы распространения темы или мысли в абзацах

1. Детализация.

2. Приведение примеров, подтверждающих мысль, высказанную в

тематическомпредложении.3. Сопоставление и противопоставление.

4. Объяснениетезиса, получившего отражение в ТП.

5. Причинное обоснование содержания ТП.

6. Указание на следствие из содержания ТП абзаца.

7. Определение понятий, введенных ТП.

8. Аналогия – распространение темы путем указания на аналог.

9. Выделение из событий, явлений, лиц, поступков, признаков и т.д.,

обозначенных в ТП абзаца, одного какого-нибудь с последующей его

детализацией.10. Вопросно-ответныйспособ распространения ТП в абзаце.

11. Дополнение мысли, отраженной в ТП абзаца.

12. Указание на условие осуществления или истинности утверждения (отрицания),сделанного в ТП абзаца и т.д.

-

Слайд 25

Способ распространения мысли в 1-ом абзаце

Уже в первом абзаце очевиден замысел известного учителя и публициста С.Соловейчика: представить собственные рассуждения о том, что входит в понятия «духовность», «духовная жизнь».

Данный замысел находит своё воплощение в структуре и содержании текста, и, следовательно, ученик должен «расшифровать» его, анализируя текст.

В чём заключается истинная духовность человека? Что значит жить духовной жизнью? Эти вопросы раскрывают суть главной проблемы текста: что ищет человек, испытывающий «духовную жажду»? -

Слайд 26

Способ распространения мысли во 2-ом абзаце

Публицист приводит своё определение духовной жизни, где основной её мерой становится «собственное стремление» человека «к высокому».

Автор считает интеллигентность не уровнем образованности, а синонимом духовности, и это означает, что только богатство внутреннего мира, «стремление к высокому» делают жизнь человека одухотворённой.

-

Слайд 27

Автор, раскрывая суть этого нравственного понятия, пытается разобраться, почему жизнь «самых тонких ценителей» искусства иногда нельзя назвать духовной.

-

Слайд 28

Критерием духовности для С. Соловейчика является не «чтение книг, посещение театров и музеев», а стремление человека найти в искусстве подтверждение, что жизнь немыслима без «добра, правды, красоты».

-

Слайд 29

Размышляя над понятием духовности, известный педагог приходит к выводу, что если искусство не отражает стремление человека к правде и добру, то оно тоже бездуховно.

-

Слайд 30

Способ распространения мысли в 3-ем абзаце

Причину бездуховности незлобивых и работящих людей автор видит в бездействии их душ, в нежелании подняться выше бытовых проблем.

-

Слайд 31

Способ распространения мысли в 4 – ом абзаце

Автор, сопоставляя разные желания, делит их на «конечные» и «бесконечные». Вторые, в отличие от первых, по мнению публициста, неисчерпаемы, потому что превращаются в постоянное стремление «к высокому»

-

Слайд 32

Сформулированная проблема

Авторская позицияАвтор пытается осмыслить…

В поисках ответа на свой вопрос публицист выстраивает цепь собственных рассуждений о…

В своих рассуждениях известный писатель использует вопросно-ответную форму изложения. Он как бы беседует со своим читателем о….

Используя вопросно-ответную форму изложения, журналист вовлекает читателя в рассуждения о….

Публицист даёт точное определение (чему?)….

Автор сопоставляет(что с чем?), противопоставляет(что чему?), сравнивает (что с чем?)

Автор (писатель, публицист) называет причины, по которым…;

Публицист приводит примеры, подтверждающие мысль о том, что… и т.д.Чтоделает автор исходного текста, раскрывая поставленную проблему …?

-

Слайд 33

Задание 20

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

Посещение театров и выставок, чтение книг — это духовная жизнь.

Назначение искусства – поддерживать дух человека, укреплять его веру в добро, правду, красоту.

Спокойствие души, культура поведения, образованность – отличительные черты духовного человека.

Синонимом духовности можно считать интеллигентность, подразумевающую не уровень образованности, а богатство внутреннего мира человека.

Духовность – это стремление к тому, что выходит за рамки обыденной жизни.

Ответ: 245 -

Слайд 34

Примеры-иллюстрации

-

Слайд 35

Это могут быть:

1) элементы явного цитирования,2) элементы неявного цитирования (использование экзаменуемым авторских опорных слов и моделей синтаксических конструкций).

3) ссылки на номера предложений,4) ссылка на абзацы,

5) элементы изложения.

-

Слайд 36

Как оформить примеры-иллюстрации?

Могут быть оформлены каждый в виде отдельного абзаца;

могут логично вытекать один из другого;

могут быть и в комментарии к проблеме, и после формулировки авторской позиции (в этом случае пример, как правило, подтверждает мнение автора и иллюстрирует, как оно находит свое выражение в тексте).В любом случае примеры-иллюстрации должны подтверждать суждения экзаменуемого.

-

Слайд 37

«Человечество давно ищет вопрос на ответ: что значит жить духовной жизнью? Мнений по этому поводу много, все они разные и порой не всегда правильные. Не обошел вниманием эту сложную проблему и публицист С.Соловейчик, заметивший, что «даже самые развитые люди» считают, что духовный человек – это человек, интересующийся искусством.

Однако критерием духовности , по мнению автора текста, является не «чтение книг, посещение театров и музеев», а стремление человека найти в искусстве «собеседника, союзника», который укрепит его веру в самого себя, в нравственные идеалы. Но это происходит только тогда, когда в театрах и книгах он будет искать ответы на вечные вопросыо смысле жизни, утолять «духовную жажду». Именно поэтому публицист считает интеллигентность не уровнем образованности, а синонимом духовности, ведь только богатство внутреннего мира человека, его «стремление к высокому» делают жизнь одухотворённой.

С.Соловейчик также отмечает, что причиной бездуховностинезлобивых и работящих людей может стать бездействие их душ, нежелание подняться выше бытовых проблем..»

Подробный комментарий включает несколько примеров-иллюстраций, представленных во втором и третьем абзацах в виде цитат, неявного цитирования (экзаменуемый использует авторские опорные слова и модели синтаксических конструкций), которые «вплетены» в текст сочинения. -

Слайд 38

«В чём заключается истинная духовность? Над этой проблемой размышляет известный педагог С.Соловейчик.

В поисках ответа на данный вопрос автор выстраивает цепь собственных рассуждений о том, кого можно назвать духовным человеком. Публицист отмечает, что понятие духовности для многих людей связано лишь с посещением театров и чтением книг. Однако, уверяет автор, это справедливо только в том случае, если искусство помогает им поддерживать «собственный дух», если в нём люди ищут ответы на «вечные» вопросы.

С.Соловейчик считает, что духовность — это путь духовного самосовершенствования, «бесконечное стремление» творить добро, искать правду, испытывать «голод по красоте…»В данном фрагменте сочинения комментарий включает несколько примеров-иллюстраций: первые два представлены во втором абзацев виде цитаты и ссылки на информацию, содержащуюся в исходном тексте, третий и четвёртый следуют сразу после формулировки позиции автора в третьем абзаце и иллюстрируют , как она находит свое выражение в тексте.

-

Слайд 39

«Часто ли мы задумываемся о смысле такого понятия, как духовность? Скорее всего, нет. Почему? Видимо, потому, что не томит нас, как пушкинского лирического героя «Пророка», «духовная жажда». А вот известного педагога С.Соловейчика эта проблема заинтересовала, и он рассматривает в своей статье вопрос, что же считать подлинной духовностью.

Размышляя над сутью этого понятия, он проанализировал те явления, которые ошибочно принимают за духовность. Её, убеждён публицист, нужно отличать от культуры поведения и образованности, соблюдения моральных законов и желания трудиться (предложения 5-6, 14-16) .

Критерием духовной жизни для С.Соловейчика является не чтение книг и посещение театров, а то , что человека к этому побуждает: «его собственное стремление к высокому»…

Экзаменуемый, комментируя проблему, приводит во втором абзаце два примера-иллюстрации к высказанному утверждению о ложном понимании духовности (указывая при этом номера предложений).Третийпример – цитата в третьем абзаце — иллюстрирует представление автора о том, что считать критерием духовности. -

Слайд 40

Работаем с текстом

художественного стиля -

-

Слайд 42

Общее

Абстрактные

идеи

Автор — художественный текст

Частное

Восприятие читателя — в обратном направлении:

От конкретных

ситуаций

к

поставленной (-ым)

проблеме (-ам) -

Слайд 43

Информативность как признак текста

Текст содержит информацию

О каких-либо фактах, событиях, людях

О способах авторского воздействия на читательское восприятие

Об авторе (отношение к поднятым проблемам)

О цели его создания (кому предназначен текст, чего хотел достичь автор, на какие вопросы ответить и т.д.)

-

Слайд 44

Обратите внимание!

Комментирование предполагает умение работать с различными типами информации текста, так как она неодинакова по значимости и способу выражения.

-

Слайд 45

Виды информации в тексте

-

Слайд 46

Взаимодействие разных видов информации

Факты

События

Герои

Местодействияфактуальная

концептуальная

КИ предполагает различные

варианты истолкований,

т.к. не всегда чётко и ясно

выражена словами.Воспроизведение в

комментарии

ТОЛЬКО фактов из

текста – это ПЕРЕСКАЗ! -

Слайд 47

(1)Я успел выкопать окопчик только по колено, как вдруг оглушительный хлопок

возле самого уха, как будто щелкнули пастушьим кнутом. (2)Этот звук мне был уже

знаком: разрывная пуля. (3)И медленное падение срезанной ветки тальника —

подтверждение моей догадки, хотя никакого выстрела я и не слышал. (4)Снайпер

притаился за озером и стрелял издалека. (5)В воображении я увидел себя глазами

снайпера в перекрестье оптического прицела и почувствовал всю свою беззащитность,

беспомощность перед этим черным крестиком, упавшим на мои семнадцать прожитых

лет черной тенью намогильного креста. (6)Я ощущал этот крестик на своей коже, как

будто холодное дуло карабина уперлось в мое тело. (7)Я физически ощущал эту

маленькую точку, как бы уже очерченную краснотой от вдавленного в живую плоть

металла, эту зудящую точку, куда должна войти раскаленная разрывная пуля…

(8)Опять я не услышал выстрела. (9)Пуля на этот раз шлепнулась рядом в землю,

разорвалась, и меня обдало ошметками влажного перегноя. (10)Тут я понял: третий раз

он не промажет. (11)Стрелять было бесполезно — я не видел противника, а в окопчике

мог спрятать лишь ноги. (12)Оставалось только бежать. (13)Куда? (14)Я оглянулся.

(15)В ста шагах от меня темнела распахнутая дверь бани. (16)Спасительный выход из

смерти, манящая лазейка в жизнь. (17)И я побежал.

(18)Баня стояла чуть в стороне от кустика, и я бежал под небольшим углом по

отношению к предполагаемому полету пули. (19)По ходу моего бега снайпер перемещал

перекрестье оптического прицела, стараясь удержать его на моей спине, чуть пониже

левой лопатки… (20)Стояла задумчивая тишина белой ночи, или уже наступило туманное

утро, умиротворяюще кричал где-то коростель — и меня убивали..

(21)Снайпер понял наконец, что я бегу к бане, взял в перекрестье темнеющий дверной

проем, как раз середину, на уровне моей поясницы. (22)Я бежал. (23)Убегал от пули, но

бежал под выстрел. (24)Бежал, чувствуя себя трепетной свечой на ветру, хрупким

сосудом, полным горячей крови, живой плотью, боящейся увечья, боли, смерти… (25)Еще

шаг, еще рывок… (26)Вот уже рядом распахнутая дверь предбанника. (27)Рывок — и я в

дверном проеме. (28)И раздался хлопок разрывной пули, такой оглушительный, словно

стреляли в упор, и я, продырявленный насквозь, с разорванными в клочья

внутренностями, как подкошенный упал лицом вниз. (29)И как бы все еще продолжая бег по

инерции, в порыве этого яростного бега, на животе прополз через предбанник в баню. -

Слайд 48

(30)Первым делом я ощупал рану. (31)Раны не было, крови не было. (32)Промазал! (33)Чуть-чуть запоздал, чуть замешкал, рука дрогнула… (34)Во что ж попал тогда? (35)Я привстал, чтобы отодвинуться дальше от двери, и разбитый в щепки приклад автомата поволокся по полу на ремне. (36)Когда я бежал, автомат держал в правой руке, прижав к боку, как раз на уровне поясницы. (37)Что, если бы он взял чуть-чуть левее?!

(38)Потом всю жизнь сидело во мне это «что, если бы…», всю жизнь я снова и снова переживал момент выстрела, хлопка разрывной пули, как бы заново переигрывая событие и поправляя ошибку снайпера.(39)Чуть-чуть левее… (40)Пуля попадает мне в спину и, разорвав внутренности, отдельными осколками выходит спереди. (41)Я падаю и сгоряча заползаю в баню, хватаюсь за рану и, увидев кровь, понимая, чувствуя, что это мой конец, но все же на что-то еще надеясь, в страшной жажде жизни, начинаю метаться, стонать, звать на помощь… (42)И, корчась на полу, пачкаясь в луже собственной крови, умираю в банном затхлом сумраке… (43)Снайпер, вероятно, не сомневался в этом. (44)Наверное, довольно улыбнулся и закурил сигарету. (45)Какой я у него был по счету, убитый метким выстрелом русский солдат, — десятый, двадцатый?..

(46)А я вот живу. (47)И всю жизнь бегу, бегу, ощущая на спине черную тень крестика, бегу через годы к черному проему банной двери, убегаю от смерти или бегу туда, где ждет меня неотвратимый выстрел. (48) «А что, если он возьмет чуть-чуть левее!» (49)И звучит, звучит в душе моей трагически-торжественное чувство войны…