Что такое монополия: суть, причины появления, последствия

Монополия (от греческого mono — один, poleo — продаю) — в экономике это исключительное право продавца на продажу данного типа товара или оказания услуги. Кроме того, это также господство на рынке одного производителя, в силу тех или иных причин.

Любой экзамен по обществознанию обязательно спросит с вас, что такое монополия. Равно как спросит он и про остальные формы рынка. В этой статье мы кратко, понятно и простыми словами объясним тему. Как всегда будем использовать примеры для конкретизации этого экономического явления.

Суть

Вот, в чем ее ключевые особенности:

- Как правило это большая компания, которая относится к макроэкономике, она занимает весь данный рынок. Например, компания РЖД — занимается предоставлением услуг грузоперевозок по железной дороге. Других таких компаний на российском просто нет.

- Монополия, в отличие от олигополии например, исключает конкуренцию. Если корпорации объединились в нее, то конкуренции тут быть не может. Ну, к примеру, вот есть РЖД, у которой миллион железнодорожных составов, а появиться к примеру — Пермская железнодорожная компания, у которой их будет 10-20. Понятно, что последняя просто не «вытянет» спрос.

- Монополист может как угодно регулировать количество производимых товаров, услуг, так и цены на них. Вследствие отсутствия конкуренции такая компания может делать, что угодно. Вздумается РЖД поднять цены до 10 000 рублей за плацкарт — никуда не денетесь — будете ездить! Или все магазины («Пятерочка», «Перекресток», «Лента») договорятся, что устанавливают цену на гречку в 500 рублей за 1 килограмм… Все равно придется ее покупать по такой цене.

Последствия монополизации рынка. В современном мире давно стало всем понятно, что монополия — это зло, потому что:

- Вследствие отсутствия конкуренции снижается качество предоставляемых услуг, товаров. Тут понятно — зачем компании что-то улучшать, если все равно купят? Деваться-то некуда! Она — единственный субъект, который осуществляет предложение! Ну, например, вот есть убыточный Роскосмос, который давно уже ничего не запускает. А есть США, в которой полно частных компаний, которые занимаются развитием космических технологий, например Space X. Понятно, что у Роскосмоса внутри России заказчик только один — государство. Но до недавнего времени заказы в на космические полеты были и со стороны других государств. Сейчас они снизились.

- Монополия может легко создать безработицу на рынке труда. Тоже понятно, почему: если она снизит производство товаров, чтобы увеличить их цену или минимизировать издержки, она просто сократит часть сотрудников — и все.

- Она может привести к росту инфляции, если будет постоянно завышать цены на свою продукцию.

- Монополии приводят к формированию олигархата, и таким образом она может влиять на политику, реализуя в первую очередь свои интересы, а не интересы общества.

Также она может иметь и положительные последствия:

- Привлечение инвестиций. Такие компании обладают очень большой концентрацией капитала, они могут инвестировать крупные суммы в стартапы. Многие современные транснациональные корпорации так поступают.

- Развивают прогресс. Такие большие компании инвестируют деньги в научные открытия, чтобы снизить издержки и прочее. Благодаря им может развиваться общественный и экономический прогресс, научно-техническая революция. Ну, например, Google на сегодня является определенным монополистом IT сфере. Компания постоянно инвестирует деньги в совершенствование компьютеров, серверов, программного обеспечения. Кстати, о функциях денег тут.

- Монополия — сравнительно легче переживает кризисы, чем мелкие и средние компании.

Кстати, монополия может быть в любой экономической системе, подробнее о них здесь.

Причины появления

Вот, почему возникают монополии:

- Экономические кризисы. Они обусловлены экономическими циклами. Так, в истории России в начале 20 века был экономический кризис (1901 — 1903 годы). Вследствие крайне нищего населения внутренний рынок страны был крайне узок. Ну, к примеру, производите вы чай. А тут кризис. Чай дорогой, а 90 % населения — нищие, которые спят с коровой дома, чтобы она не замерзла. Волей неволей, вам придется объединяться с компаниями вашей отрасли.

- Индустриализация. Вследствие перехода к заключительной стадии промышленного переворота — индустриализации, могут возникать монополии, потому что так развиваться проще. Именно поэтому в начале 20 века по цивилизованному миру прокатилась волна принятия антимонопольного законодательства. Сегодня это является одной из функций государства.

- Государственные дотации. Государство само может создать монополию в той сфере, где это необходимо. Например, в сфере производства вооружения. Кстати, о видах денег тут.

- Высокие входные барьеры. Для того, чтобы заниматься определенными видами деятельности, надо иметь большой капитал, большие ресурсы. Такое может позволить себе только монополия.

- Новизна. Например, какая-то компания разработала какую-то новую технологию, и она временно может являться монополистом. Например, до 2010 года компания Apple имела исключительное право на использование нового процессора Intel, который был мощный и маленький. Это дало компании возможность временно стать монополистом в сфере производства ультрабуков MacBook Air.

Из самых разных причин появления, есть разные виды монополий:

- Естественная — возникающая в ходе кризисов.

- Искусственная — образованная, например, государством.

- Открытая монополия. Она появляется вследствие какой-то новизны. Выше привели пример с компанией Apple.

- Закрытая, государственная.

Как-то так! Делитесь этой статьей с друзьями в социальных сетях!

- Главная

- ОГЭ. Теория

- Русский язык ЕГЭ

- ЕГЭ.Русский язык . Задание № 5.ТЕОРИЯ.Паронимы.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. История России.

Теория по кодификатору.

2.2.4. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях

форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте.

Особенности экономики пореформенной России.

Экономика России развивалась на стыке веков развивалась противоречиво.

Развитие капитализма:

- завершение промышленного переворота, быстрые темпы индустриализации и модернизации промышленного производства;

- переход на наёмный труд в промышленности и сельском хозяйстве;

- завершение складывания единого всероссийского рынка;

- циклический характер производства – чередование спадов и подъёмов производства, финансовые кризисы.

Пережитки феодализма:

- отработочная система аренды земли;

- сохранение помещичьего землевладения и малоземелье крестьян;

- привязанность крестьян к общине, выкупные платежи;

- экстенсивное развитие сельского хозяйства;

- низкая товарность хозяйства крестьян;

- вмешательство государства в экономику.

В 80-90‑гг. XIX в. был взят курс на модернизацию промышленности.

Реформаторская деятельность.

И. Г. Бунге (министр финансов 1881-1886):

- политика протекционизма (повышение таможенных пошлин),

- поддержка частных акционерных банков,

- реформирование системы налогообложения,

- ликвидации «временнообязанного» состояния (1881),

- создание Крестьянского банка (1882),

- отмены выкупных платежей (1885).

И. А. Вышнеградский (министр финансов 1887-1892):

- поддержка политики протекционизма

- принят новый Таможенный тариф (1891),

- повышены косвенные налоги, у

- силена роль государства в регулировании хозяйственной деятельности частного предпринимательства,

- подчинение частных железных дорог государству.

- Была обеспечена устойчивость финансовой системы.

Реформы С.Ю. Витте.

С. Ю. Витте (министр финансов 1892-1903, председатель Комитета министров с 1903 г., председатель Совета министров 1905-1906), сторонник ускоренного промышленного развития страны.

Цель реформ: догнать развитые западные страны

Задача: индустриализация России в течение 10 лет

Реформы в налоговой системе.

- В 1893 г. — изложена программа Министерства финансов по реформированию налоговой отрасли.

- 8 июня 1898 г. введен промысловый налог (основной и дополнительный).

- Основная масса бюджетных поступлений — акцизные сборы от производства таких товаров, как водка, табак, спички, керосин и сахар.

- Установлен государственный квартирный налог.

- В 1895 г. введена сахарная нормировка.

Введение винной монополии.

- В 1894 г. — установлена государственная монополия на торговлю крепкими спиртными напитками.

Реформы в железнодорожном хозяйстве.

- В 1889 г. было издано Временное положение о железнодорожных тарифах. Витте публиковал новые редакции Положения и, менял тарифные ставкам, направления грузопотоков, поддерживал отечественного производителя.

- Выкуп убыточных железных дорог государством. К 1902 г. 2/3 железных дорог России были выкуплены в собственность казны. За 1890‑е годы были построены новые линии: Среднеазиатская, Пермь‑Котласская, Вологодско‑Архангельская.

- 1891 – 1905 – строительство Транссибирской железной дороги.

- Интенсивное железнодорожное строительство способствовало экономическому развитию России, содействовало развитию тяжелой промышленности России.

Денежная реформа

- 1893 г. — установлены таможенные пошлины, усилен контроль за биржевыми операциями, введен запрет на производство биржевых сделок маклерами‑иностранцами. Колебания курса стали уменьшаться.

- 1897 г. — проведена финансовая реформа: введено золотое обеспечение рубля и его свободная конвертация.

- 1898 г. — законодательно закреплены важнейшие элементы новой финансовой системы. Рубль стал одной из стабильных валют мира. Реформа способствовала интеграции России в систему мирового рынка.

- Введение золотой валюты укрепило государственные финансы и стимулировало экономическое развитие.

- В конце XIX в. по темпам роста промышленного производства Россия обгоняла все европейские страны.

- Широко использовали иностранные инвестиции. 1899 – устранение препятствий для ввоза иностранного капитала.

- Этому способствовал и широкий приток иностранных инвестиций в индустрию страны. Только за время пребывания С. Ю. Витте на посту министра их размер достиг 3 млрд руб. золотом.

Аграрный сектор.

- 1902 г. – С.Ю. Витте возглавил Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности.

- Суть крестьянского вопроса, считал он, — в замене общинной собственности на землю индивидуальной, призывал к свободному выходу крестьян из общины.

- 1903 г. – отмена круговой поруки за внесение прямых налогов.

- Капитализм в сельском хозяйстве страны развивался по прусскому пути (с сохранением значительных пережитков феодализма).

- Происходила специализация регионов:

-зерновые районы: Центральное Черноземье à с 80 – 90-х гг. юг Украины, Северный Кавказ, Поволжье (влияние мирового аграрного кризиса);

-молочное животноводство – Прибалтика, Беларусь, Север России;

-технические культуры – Северо-Запад, Украина.

- Рост товарности сельского хозяйства. Россия становится крупнейшим экспортёром хлеба.

Экономическое значение строительства железных дорог:

- налаживание связи с отдалёнными районами;

- развитие внутреннего и внешнего рынка;

- специализация регионов;

- толчок для развития различных отраслей промышленности;

Промышленность.

- Подготовка кадров для промышленности и торговли. К 1900 г. были учреждены 3 политехнических института, 73 коммерческих училища, учреждены или реорганизованы несколько промышленно-художественных заведений (Строгановское училище технического рисования), открыты 35 училищ торгового мореплавания.

- Усовершенствование фабричного законодательства. Были разработаны и приняты законы:

-об ограничении рабочего времени на предприятиях (1897),

— о вознаграждении рабочих, потерявших трудоспособность в результате несчастного случая на производстве (1903),

-о введении на фабриках и заводах института фабричных старост (1903).

Выводы.

- Высокие темпы роста – по темпам роста объёмов промышленного производства Россия к концу XIX в. вышла на первое место в Европе и второе в мире.

- Наиболее быстро развивались хлопчатобумажная, сахарная промышленность, машиностроение, железнодорожное строительство.

- В главных отраслях промышленности преобладало машинное производство, транспорт в основном перешёл на уголь (самое экономичное на то время топливо).

- ведущую роль играла лёгкая промышленность, в тяжёлой быстрее развивались добывающие отрасли и металлургия.

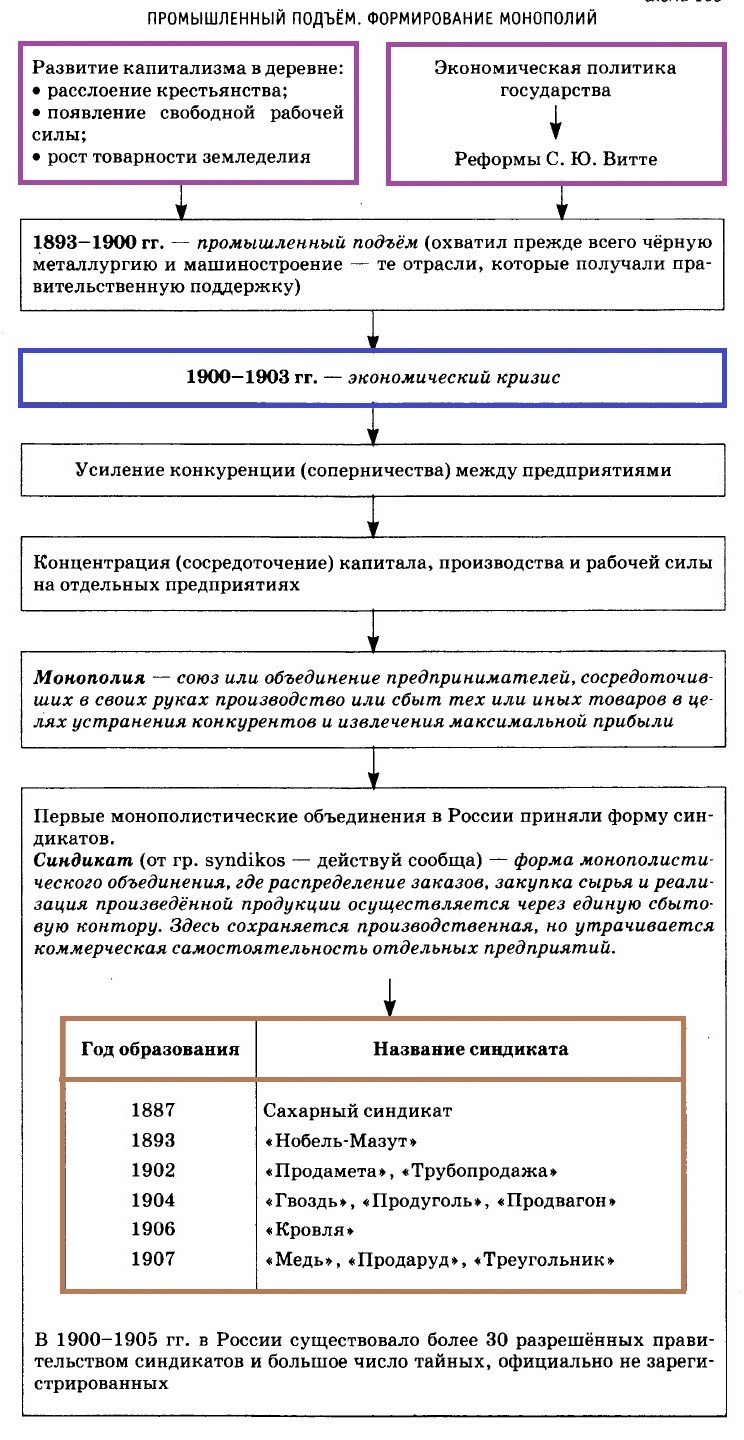

В начале XX в. Россия вступала в стадию монополистического капитализма. Первые монополии в России возникли в конце XIX в., в 1900-1903 гг. начался их бурный рост.

В это время появляются нефтяные тресты, крупнейшие синдикаты в металлургической («Продамет») и угольной («Продуголь») промышленности, в транспортном машиностроении («Продпаровоз» и «Продвагон»), в металлообрабатывающей промышленности (военно‑промышленная группа Русско‑Азиатского банка).

Сложились банковские монополии.

Основу кредитной системы составляли Государственный банк, Центральный эмиссионный банк и акционерные коммерческие банки. Ведущую роль среди банковских монополий играли Русско‑Азиатский и Петербургский международные коммерческие банки.

Шёл процесс сращивания промышленных и банковских монополий.

Несмотря на быстрые темпы развития, промышленность России продолжала отставать от передовых стран Запада в техническом отношении, в производстве продукции на душу населения.

Итоги реформ C.Ю. Витте.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ.

- Значительно выросло количество промышленных предприятий. Прирост по стране составил примерно 40%. Например, на Донбассе было 2 металлургических завода, а за период реформ было построено еще 15. Из этих 15, 13 заводов было построено иностранцами.

- Возросло производство: нефти в 2,9 раза, чугуна в 3,7 раза, паровозов в 10 раз, стали в 7,2 раза.

- По темпам роста промышленности Россия вышла на первое место в мире.

- В 1900 г. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти.

- Выросло производство: чугуна – в 3.7. раза, тали – в 7.2. раза, нефти – в 2.9. раза, паровозов – в 10 раз.

- Россия превращалась в огромную промышленную державу, где сельское хозяйство переставало играть свою основополагающую роль.

- Возникали новые и современные отрасли производства.

- Важнейшим положительным достижением было и железнодорожное строительство.

- Россия сумела получить стабильную валюту европейского класса благодаря денежной реформе, что сделало ее привлекательной для иностранных инвестиций.

- Положительный итог введенной винной монополии, дававшей казне много денег.

- Главный итог реформ Витте — это сильная промышленность с развитой отраслевой инфраструктурой. Именно в период Витте Россия получила мощную промышленную базу.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ.

- Началось массовое спаивание населения. Государство было заинтересовано в больших доходах от продажи спиртных напитков, а потому палатки-«казенки» работали без выходных и праздников с 7 утра до 10 вечера. И цены в них были относительно доступными.

- Российская модернизация привела в большому внешнему долгу

- Интегрирование России в мировой рынок стало одной из причин затяжного кризиса 1900-1903 гг.

- Некоторая зависимость промышленности от иностранного капитала.

- Зависимость российского экспорта и доходов от зарубежных рынков.

- Усиление процесса урбанизации — рост городского населения, маргинализация части народа.

- На вновь открывающихся предприятиях условия труда рабочих были ужасными. Низкая зарплата, ужасные жилищные условия, высокая смертность и травматизм, система штрафов и прочее — все это вело к их недовольству, усиливало революционные настроения и озлобленность против хозяев. А потому быстро приближались революции 1905-1906 гг. и 1917 г.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

«Промышленный подъём.

Формирование монополий. Реформы Витте»

Промышленный подъем

Переходный характер экономики России, сохранение в ней значительных пережитков феодализма обусловливали ее многоукладность. В начале XX века в ней сосуществовали полукрепостнический, мелкотоварный, частнокапиталистический, монополистический, государственно-монополистический социально-экономические уклады. Российская буржуазия, не имевшая политической власти, ощущала противодействие многим своим экономическим начинаниям со стороны самодержавно-помещичьего государства, ставшего тормозом на пути экономического прогресса страны. Все это объясняло остроту проблем модернизации российской экономики.

Одной из особенностей экономического развития России было наличие огромного государственного сектора экономики.

Ядро государственного сектора составляли казенные заводы, которые удовлетворяли прежде всего военные нужды государства. В начале XX в. около 30 крупнейших заводов принадлежали различным ведомствам и финансировались государством (Тульский, Ижевский, Сестрорецкий, Обуховский, Ижорский и др.). Единственным заказчиком и покупателем продукции казенных заводов являлось государство, а управлялись они государственными чиновниками.

Государству принадлежало свыше двух третей железнодорожной сети, огромная площадь земельных и лесных угодий. Государство активно вмешивалось во все сферы хозяйственной деятельности частных предприятий, стимулировало железнодорожное строительство, развитие черной металлургии, угольной промышленности. Правительство регулировало цены, обеспечивало защиту российской промышленности от конкуренции путем установления высоких таможенных пошлин. Государство раздавало частным компаниям казенные заказы, предоставляло им кредиты через Государственный банк.

В начале XX в. государство взяло на себя функцию создания благоприятных условий для привлечения в страну иностранного капитала.

Для привлечения в страну иностранных инвестиций была проведена финансовая реформа (1897 г.), которая ввела золотое обеспечение рубля. Это способствовало тому, что рубль стал свободно конвертируемой валютой.

Заинтересованность России в притоке иностранного капитала объяснялась тем, что страна несла огромное бремя непроизводительных расходов на содержание царского двора, полиции, армии и флота, огромного бюрократического государственного аппарата. Иностранный капитал поступал в страну путем капиталовложений в виде государственных займов, продажи ценных бумаг на финансовых рынках. Иностранные инвестиции в российскую экономику составляли почти 40 % всех капиталовложений. Немецкие предприниматели создавали в России филиалы действовавших в Германии крупных фирм. Французские капиталы направлялись в Россию через банки. Они действовали преимущественно в угольной и металлургической промышленности Донбасса, металлообработке и машиностроении, добыче и переработке нефти. Английские капиталы поступали в нефтяную промышленность, добычу и выплавку цветных металлов. Таким образом, передовые отрасли промышленности развивались с участием иностранного капитала. Однако это не привело к полной или даже частичной зависимости России от иностранных государств. Иностранные компании не проводили в России самостоятельную экономическую политику, не имели возможности влиять на принимаемые политические решения.

Формирование монополий

В конце XIX — начале XX в. европейские страны потряс экономический кризис. Ответом капиталистической экономики на последствия кризисов стало создание монополистических объединений.

Монополии — крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих руках большую часть производства и сбыта товаров.

Основные формы монополий

- Картель (участники сохраняют производственную самостоятельность, совместно решают вопросы объема производства, сбыта продукции. Прибыль распределяется согласно доле участия).

- Синдикат (сохраняется производственная и юридическая самостоятельность предприятий. Члены синдикатов определяют объем производимой продукции, цены, условия продажи).

- Трест (участники теряют производственную и юридическую самостоятельность).

- Концерн (многоотраслевое объединение с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной финансовой зависимостью).

Монополистические союзы появились в России в 80-х гг. XIX в. Преобладающей формой монополистических союзов в России были синдикаты.

Так, синдикат «Продамет», объединявший в 1901 г. 12 металлургических заводов юга России, контролировал сбыт в 1912 г. около 80 % металлургической продукции страны. Синдикат «Продуголь» контролировал почти всю каменноугольную промышленность, синдикаты «Продвагон» и «Гвоздь» держали под контролем от 90 до 97 %о соответствующей продукции, картель «Нобель-Мазут» господствовал в нефтяной промышленности.

Шел процесс монополизации банков. Пять крупнейших банков имели до сотни филиалов каждый, в том числе в Париже, Лондоне. К 1913 г. они сосредоточили до половины финансовых ресурсов всех российских банков. По мере укрепления позиций российских банков менялось и их место в экономике страны: они начинали теснить иностранные капиталы, закрепляя за собой роль основных инвесторов отечественной промышленности.

Вступление российских банков на путь финансирования промышленности положило начало сращиванию банковского и промышленного капиталов и появлению финансового капитала.

Активней всего этот процесс шел в тяжелой промышленности. Так, под эгидой Петербургского международного банка возникли тресты «Коломна-Сормово» и «Наваль-Руссуд».

В то же самое время значительная часть русской экономики находилась вне зоны модернизации. Кустарная, ремесленная и промысловая Россия существовала параллельно с фабрично-заводским производством, являясь придатком сельского хозяйства.

На 150 тыс. предприятий работало 600 тыс. ремесленников и кустарей, выпускающих продукции на 700 млн рублей в год. В таких отраслях, как хлебопекарная, обувная, строительная, швейная, кожевенная, преобладала продукция мелких мастерских. Значительный удельный вес докапиталистических форм промышленности был обусловлен спецификой сельскохозяйственного производства, природно-климатическими условиями страны.

К началу XX в. Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходилось 50 % мирового сбора ржи, около 20 % — пшеницы и 25 % мирового экспорта зерна. Быстрыми темпами увеличивалось производство сахарной свеклы, льна, технических культур. Тем не менее положение в сельском хозяйстве вызывало озабоченность общества. Помещичьи хозяйства давали примерно 12 % валового сбора зерна и 22 % товарного хлеба, т. е. основным производителем сельскохозяйственной продукции было крестьянство.

Реформы С. Ю. Витте

Успехи модернизации России во многом были связаны с деятельностью министра финансов С. Ю. Витте (1849—1915 гг.). Пост министра финансов он занимал в 1892—1903 гг. В 1894—1895 гг. С. Ю. Витте добился стабилизации рубля. В 1897 г. он превратил рубль в твердую мировую валюту, что обеспечило приток в Россию иностранных капиталов. По инициативе С. Ю. Витте была введена государственная монополия на продажу спирта, вина и водочных изделий. Доходы от винной монополии составили значительную часть государственного бюджета. С. Ю. Витте выступил за привлечение иностранного капитала в российскую промышленность. С. Ю. Витте был сторонником строжайшего контроля государства за развитием экономики. Он неоднократно критиковал систему общинного землевладения и пытался добиться от правительства изменений в аграрной политике. В крестьянской общине С. Ю. Витте видел препятствие к развитию сельскохозяйственного производства. Противники С. Ю. Витте из помещичьего лагеря обвиняли его в том, что своей политикой поощрения промышленности он разорял сельское хозяйство, что было несправедливо. Объединенными усилиями противники С. Ю. Витте добились его увольнения с должности министра. Устранение С. Ю. Витте и приостановка его экономических преобразований послужили толчком к возникновению экономических трудностей в стране, результатом которых была революция 1905—1907 гг.

К началу XX в. Россия представляла собой среднеразвитую страну «второго эшелона» капиталистического развития.

В отличие от стран «первого эшелона» (Англии, Франции), она вступила на путь капитализма значительно позже — в середине XIX в. Поэтому ее экономическое развитие носило «догоняющий» характер. Одной из особенностей России была ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической жизни страны.

Конспект урока по Истории России «Промышленный подъём. Формирование монополий. Реформы Витте».

Следующая тема: «».

Монополия – (греч. монос- один, полео- продаю) – это исключительное право, которое принадлежит человеку, группе лиц или государству на рынке при производстве, торговле и других видах хозяйственной деятельности.

Это приносит угрозу конкуренции, а значит, эффективному функционированию рынка, так как один хозяйствующий субъект, имеющий главенствующее положение, диктует условия рынка, в том числе, устанавливает цену.

Виды монополий

В зависимости от характера и причин возникновения

- Искусственная – результат сговора или слияния фирм (см. таблицу ниже).

- Естественная – возникает потому, что субъект экономики владеет редкими и невоспроизводимыми факторами производства ( железные дороги, система водоснабжения ит.д.).

Причины появления естественных монополий:

- уникальность природного ресурса. Например, залежи алмазов в Якутии делаю её монополистом в России по производству алмазов.

- технологическая уникальность, то есть открытие, изобретение, принадлежащее данной фирме.. Например, монополист Байконура – РК ( Республика Казахстан).

Сферы естественных монополий

- Транспортировка нефти и нефтепродуктов

- Транспортировка газа

- Эксплуатация железнодорожных магистралей.

- Услуги портов и аэропортов

- Услуги телекоммуникаций с использованием местных линий

- Услуги водохозяйственной и канализационных систем

- Услуги почтовой связи и др.

- Случайная – временное превышение спроса над предложением. Она может возникнуть в период, когда другие конкуренты ещё не освоили производство той или иной продукции

По степени защищённости государством

- Закрытые (юридические) – монополии, которые регулируются государством. Сюда относятся :

- Государственные монополии, то есть искусственные. Созданы государством для удовлетворения общественных интересов.

- Естественные- при которых создание конкурентной среды невозможно при данном уровне инновации.При такой конкуренции обеспеченность потребностей рынка одной компанией более эффективно .

- Открытые ( временные) – это временное отсутствие конкуренции при создании и продаже какого-то товара. Такие монополии не имеют юридической защиты от конкуренции

По форме собственности

- Частная

- Государственная

По территориальному признаку

- Местная

- Региональная

- Национальная

- Экстерриториальная

Признаки чистой монополии

- единственный продавец (монополист)

- реализующийся товар уникален (нет аналогов)

- полный контроль монополиста над ценой товара и его объёмом

- наличие барьеров для вступления в рыночную систему (административные, экономические)

Чистая монополия – это крайне редкое явление

Причины возникновения монополий

- Желание получить прибыль, лишив покупателя альтернативы, то есть выбора

- Высокие издержки, которые, при наличии конкуренции, не окупаются.

- Большие масштабы производства, которые значительно снижают себестоимость продукции, а значит, и цену, что становится привлекательным для покупателей.

- Попустительство со стороны государства, когда оно не противостоит созданию монополий.

- Концентрация и централизация производства

- Концентрация и централизация капитала

- Барьеры для входа на рынок, которые не позволяют другим фирмам вступать в конкуренцию с монополистом.

Причины сложностей вхождения на рынок при наличии монополий

- Наличие патентов- то есть исключительного права одному производителю выпускать данный продукт или применять ту или иную технологию

- Наличие государственной лицензии – то есть разрешения на данный вид деятельности только определённым фирмам или одной.

- Владение редким сырьевым ресурсом определёнными фирмами

- Большая капиталоёмкость производства, которая становится не всем под силу.

Формы искусственных монополий

| Формы монополий | В чём сохраняют самостоятельность | В чём зависят друг от друга |

| Картель (от лат. соглашение) | 1.Хозяйственная , то есть производственная самостоятельность

2.коммерческая самостоятельность |

1. Цены на товары2. Объёмы производства3. Раздел рынка (кто где продаёт)

4. Определение квот (кто сколько продаёт) |

| Синдикат( от лат. представитель) | Сохраняют собственность на средства производства, то есть производственная самостоятельность | Совместный, централизованный сбыт продукции и приобретения сырья, то есть потеря коммерческой самостоятельности |

| Трест( от лат. доверие) | Потеря самостоятельности | 1. Совместная собственность

2. Общее управление 3. Объединение финансов 4. Общий сбыт товара одного вида. |

| Концерн( от лат. забота) | Производственная самостоятельность, входят предприятия разных отраслей. | 1. Объединение многопрофильных фирм

2. Единый финансовый центр 3. Единая сбытовая политика |

| Холдинг(от англ. удерживание) | Это коммерческие компании = материнская компания ( обладает контрольным пакетом акций) + дочерние компании (остальные акции). | 1.Головная компания

2. Владеет акциями участниками концерна 3.Влияет на деятельность |

| Конгломерат(от лат. собранный) | Гигантский промышленный комплекс со значительной децентрализацией управления | Проникновение крупных корпораций в отрасли , которые не имеют связи ( производственной и технологической ) со сферой деятельности головной фирмы. |

| Консорциум( от лат. соучастие) | Временное добровольное объединение хозяйственно независимых фирм. | Координация предпринимательской деятельности. |

Интеграция, то есть объединение в монополистические союзы, бывает двух типов.

Горизонтальная интеграция -в рамках одной отрасли (картели, синдикаты, тресты)

Вертикальная интеграция ( более популярна с 20-х годов 20 века)-деятельность в рамках одной корпорации предприятий разных отраслей с целью сокращения издержек и дальнейшей диверсификацией ,то есть увеличения разнообразия, изменения : расширение ассортимента, освоение новых видов производств, предотвращение банкротства.

Виды монополий

- Монопсония – один крупный покупатель, который определяет цену товара.

- Олигополия – множеству продавцов противостоит несколько крупных покупателей.

- Дуополия – наличие на рынке только двух продавцов товара.

- Двусторонняя монополия – один крупный продавец и один крупный покупатель.

- Монополистическая конкуренция — большое количество продавцов одинаковой, но не идентичной продукции.

Антимонопольная политика государства

- Антимонопольное законодательство – законы и нормативные акты правительства, поддерживающие конкуренцию, ограничивающие или запрещающие монополию.

Законы:

« О естественных монополиях» ( 1995),

« О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (1991).

« О недобросовестной конкуренции» ( 1998).

Некоторые положения закона, виды недобросовестной конкуренции:

- Незаконное использование фирменного наименования, товарного знака

- Копирование, воспроизводство внешнего оформления товара

- Навязывание покупателям дополнительных услуг

- Реклама, содержащая некорректные отзывы о конкурентах

- Искажение или скрытие в рекламе сведений о товаре

- Прямое регулирование цен — это установление максимально допустимых цен, например, на некоторые лекарства, предметы первой необходимости.

- Налогообложение – снижение налоговой ставки для малого бизнеса и повышение для крупного.

- Регулирование естественных монополий (например, регулирование цен на электроэнергию, инициирование властями конкуренции – права обслуживать рынок тому предприятию, которое обязуется вносить в госбюджет наибольшую сумму.

- Административный контроль монополизированных рынков: финансовые санкции против нарушителей антимонопольного законодательства, расформирование фирм, уличённых в нечестной конкуренции и др.

- Использование организационного механизма, заключающегося в профилактике монополизации рынков путём либерализации рынка. Цель: сделать монополизацию рынков невыгодной: снижение таможенных пошлин, поддержка среднего и малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования и т.д.

Последствия монополистической деятельности

Позитивные

- Более эффективная деятельность

- Больше средств и стимулов к развитию НТР

- Уникальность продукции

Негативные

- Нерациональное использование ресурсов общества

- Усиление социального неравенства, так как товары продаются по завышенным ценам

- Возможность застоя и торможения НТР

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Промышленный подъём.

Формирование монополий. Реформы Витте

Промышленный подъем

Переходный характер экономики России, сохранение в ней значительных пережитков феодализма обусловливали ее многоукладность. В начале XX века в ней сосуществовали полукрепостнический, мелкотоварный, частнокапиталистический, монополистический, государственно-монополистический социально-экономические уклады. Российская буржуазия, не имевшая политической власти, ощущала противодействие многим своим экономическим начинаниям со стороны самодержавно-помещичьего государства, ставшего тормозом на пути экономического прогресса страны. Все это объясняло остроту проблем модернизации российской экономики.

Одной из особенностей экономического развития России было наличие огромного государственного сектора экономики.

Ядро государственного сектора составляли казенные заводы, которые удовлетворяли прежде всего военные нужды государства. В начале XX в. около 30 крупнейших заводов принадлежали различным ведомствам и финансировались государством (Тульский, Ижевский, Сестрорецкий, Обуховский, Ижорский и др.). Единственным заказчиком и покупателем продукции казенных заводов являлось государство, а управлялись они государственными чиновниками.

Государству принадлежало свыше двух третей железнодорожной сети, огромная площадь земельных и лесных угодий. Государство активно вмешивалось во все сферы хозяйственной деятельности частных предприятий, стимулировало железнодорожное строительство, развитие черной металлургии, угольной промышленности. Правительство регулировало цены, обеспечивало защиту российской промышленности от конкуренции путем установления высоких таможенных пошлин. Государство раздавало частным компаниям казенные заказы, предоставляло им кредиты через Государственный банк.

В начале XX в. государство взяло на себя функцию создания благоприятных условий для привлечения в страну иностранного капитала.

Для привлечения в страну иностранных инвестиций была проведена финансовая реформа (1897 г.), которая ввела золотое обеспечение рубля. Это способствовало тому, что рубль стал свободно конвертируемой валютой.

Заинтересованность России в притоке иностранного капитала объяснялась тем, что страна несла огромное бремя непроизводительных расходов на содержание царского двора, полиции, армии и флота, огромного бюрократического государственного аппарата. Иностранный капитал поступал в страну путем капиталовложений в виде государственных займов, продажи ценных бумаг на финансовых рынках. Иностранные инвестиции в российскую экономику составляли почти 40 % всех капиталовложений. Немецкие предприниматели создавали в России филиалы действовавших в Германии крупных фирм. Французские капиталы направлялись в Россию через банки. Они действовали преимущественно в угольной и металлургической промышленности Донбасса, металлообработке и машиностроении, добыче и переработке нефти. Английские капиталы поступали в нефтяную промышленность, добычу и выплавку цветных металлов. Таким образом, передовые отрасли промышленности развивались с участием иностранного капитала. Однако это не привело к полной или даже частичной зависимости России от иностранных государств. Иностранные компании не проводили в России самостоятельную экономическую политику, не имели возможности влиять на принимаемые политические решения.

Формирование монополий

В конце XIX — начале XX в. европейские страны потряс экономический кризис. Ответом капиталистической экономики на последствия кризисов стало создание монополистических объединений.

Монополии — крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих руках большую часть производства и сбыта товаров.

Основные формы монополий

- Картель (участники сохраняют производственную самостоятельность, совместно решают вопросы объема производства, сбыта продукции. Прибыль распределяется согласно доле участия).

- Синдикат (сохраняется производственная и юридическая самостоятельность предприятий. Члены синдикатов определяют объем производимой продукции, цены, условия продажи).

- Трест (участники теряют производственную и юридическую самостоятельность).

- Концерн (многоотраслевое объединение с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной финансовой зависимостью).

Монополистические союзы появились в России в 80-х гг. XIX в. Преобладающей формой монополистических союзов в России были синдикаты.

Так, синдикат «Продамет», объединявший в 1901 г. 12 металлургических заводов юга России, контролировал сбыт в 1912 г. около 80 % металлургической продукции страны. Синдикат «Продуголь» контролировал почти всю каменноугольную промышленность, синдикаты «Продвагон» и «Гвоздь» держали под контролем от 90 до 97 %о соответствующей продукции, картель «Нобель-Мазут» господствовал в нефтяной промышленности.

Шел процесс монополизации банков. Пять крупнейших банков имели до сотни филиалов каждый, в том числе в Париже, Лондоне. К 1913 г. они сосредоточили до половины финансовых ресурсов всех российских банков. По мере укрепления позиций российских банков менялось и их место в экономике страны: они начинали теснить иностранные капиталы, закрепляя за собой роль основных инвесторов отечественной промышленности.

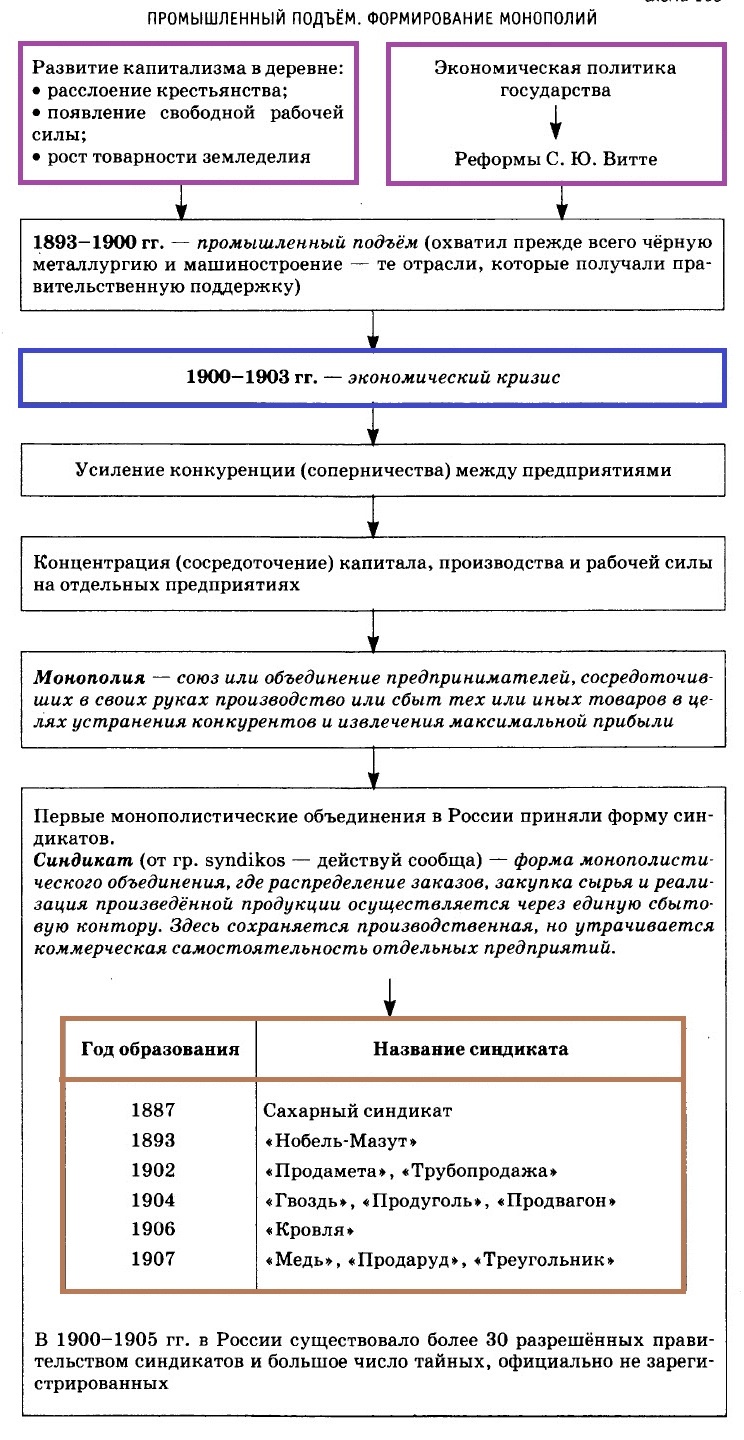

Таблица «Промышленный подъём. Формирование монополий»

Вступление российских банков на путь финансирования промышленности положило начало сращиванию банковского и промышленного капиталов и появлению финансового капитала.

Активней всего этот процесс шел в тяжелой промышленности. Так, под эгидой Петербургского международного банка возникли тресты «Коломна-Сормово» и «Наваль-Руссуд».

В то же самое время значительная часть русской экономики находилась вне зоны модернизации. Кустарная, ремесленная и промысловая Россия существовала параллельно с фабрично-заводским производством, являясь придатком сельского хозяйства.

На 150 тыс. предприятий работало 600 тыс. ремесленников и кустарей, выпускающих продукции на 700 млн рублей в год. В таких отраслях, как хлебопекарная, обувная, строительная, швейная, кожевенная, преобладала продукция мелких мастерских. Значительный удельный вес докапиталистических форм промышленности был обусловлен спецификой сельскохозяйственного производства, природно-климатическими условиями страны.

К началу XX в. Россия занимала первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции. На ее долю приходилось 50 % мирового сбора ржи, около 20 % — пшеницы и 25 % мирового экспорта зерна. Быстрыми темпами увеличивалось производство сахарной свеклы, льна, технических культур. Тем не менее положение в сельском хозяйстве вызывало озабоченность общества. Помещичьи хозяйства давали примерно 12 % валового сбора зерна и 22 % товарного хлеба, т. е. основным производителем сельскохозяйственной продукции было крестьянство.

Промышленный подъём.

Формирование монополий

Реформы С. Ю. Витте

Успехи модернизации России во многом были связаны с деятельностью министра финансов С. Ю. Витте (1849—1915 гг.). Пост министра финансов он занимал в 1892—1903 гг. В 1894—1895 гг. С. Ю. Витте добился стабилизации рубля. В 1897 г. он превратил рубль в твердую мировую валюту, что обеспечило приток в Россию иностранных капиталов. По инициативе С. Ю. Витте была введена государственная монополия на продажу спирта, вина и водочных изделий. Доходы от винной монополии составили значительную часть государственного бюджета. С. Ю. Витте выступил за привлечение иностранного капитала в российскую промышленность. С. Ю. Витте был сторонником строжайшего контроля государства за развитием экономики. Он неоднократно критиковал систему общинного землевладения и пытался добиться от правительства изменений в аграрной политике. В крестьянской общине С. Ю. Витте видел препятствие к развитию сельскохозяйственного производства. Противники С. Ю. Витте из помещичьего лагеря обвиняли его в том, что своей политикой поощрения промышленности он разорял сельское хозяйство, что было несправедливо. Объединенными усилиями противники С. Ю. Витте добились его увольнения с должности министра. Устранение С. Ю. Витте и приостановка его экономических преобразований послужили толчком к возникновению экономических трудностей в стране, результатом которых была революция 1905—1907 гг.

К началу XX в. Россия представляла собой среднеразвитую страну «второго эшелона» капиталистического развития.

В отличие от стран «первого эшелона» (Англии, Франции), она вступила на путь капитализма значительно позже — в середине XIX в. Поэтому ее экономическое развитие носило «догоняющий» характер. Одной из особенностей России была ведущая роль государства и государственного регулирования в экономической жизни страны.

Конспект урока по Истории России «Промышленный подъём. Формирование монополий. Реформы Витте». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории