ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Разнообразные приёмы работы определения проблем в тексте

с учащимися 9 – 11 классов

в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (сочинение)

Автор: Алжибаева Лариса Николаевна,

учитель русского языка и литературы,

«Красноярская школа № 9» (отделение)

Красноярск, 2021 г.

Пояснительная записка

Предлагаемое пособие включает дидактический материал, а также некоторые методические рекомендации по подготовке учеников 9 – 11 классов к написанию сочинения в рамках ОГЭ и ЕГЭ

Цель педагогического опыта: формирование умений и навыков работы с текстом при подготовке к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.

Задачи

Используя разнообразные виды деятельности:

1) сформировать умения воспринимать информацию текстов разных стилей и типов речи;

2) научить учеников, анализируя содержание читаемого текста, вычленять отдельно взятую проблему;

3) развить навыки в использовании различных приёмов для осмысления текста и вычленении в нём одной из проблем.

Виды деятельности при осмыслении и нахождении проблемы в тексте:

1. Коллективная деятельность учеников при работе в группах;

2. Работа в парах;

3. Индивидуальная работа учащихся с текстом. (При этом надо помнить, что всякое новое действие должно быть подготовлено).

Актуальность.

Актуальность данного опыта работы обусловлена трудностями, возникающими на практике при подготовке учащихся к написанию сочинения. Именно разнообразные приёмы работы с текстом являются основным видом деятельности учителя и ученика на этапе подготовки к формированию умений и навыков воспринимать информацию, анализировать, находить и выделять одну из проблем текста. Опыт работы по данной теме позволяет добиваться положительных результатов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, способствует развитию познавательных и творческих способностей учащихся.

Приёмы осмысления учебных текстов и выделение в них одной из проблем:

1.Нахождение проблемы в тексте по тезису и контраргументам;

2. Нахождение в тексте ответов на вопросы для определения проблемы;

3. Замена приведённых в тексте примеров автора своими примерами;

4. Формулирование учащимися вопросов по материалам текста;

5. Выделение часто повторяющихся в тексте слов;

6 Работа с иллюстрацией к тексту;

7. Краткий пересказ текста.

Заключение.

Хочется отметить, что начинать готовить учащихся к ОГЭ и ЕГЭ нужно с 5 класса, так как данные приёмы работают и в среднем звене школы, необходимо лишь изменять тексты и задания, учитывая возрастные особенности детей и их индивидуальность.

Изначально у учащихся, кроме карточек с текстом, должен быть дидактический материал с определениями, что такое «проблема» текста, что значит этика, эстетика и т. д., чтобы исключить путаницу школьников в понятиях.

ПРОБЛЕМА – сложный вопрос или задача, требующая решения, исследования

Проблемы могут носить разный характер: общественный, политический, личный, эстетический, педагогический, этический и т. д.

ПРОБЛЕМАТИКА – совокупность проблем произведения

ТЕЗИС – главная мысль, которую автор старается обосновать

АРГУМЕНТЫ – это доказательства, подтверждающие тезис: факты, примеры, объяснения, утверждения

КОНТРАРГУМЕНТЫ – довод, опровергающий мысль автора

ТЕМА – главное, о чём хотел сказать читателю автор

ЭТИКА – наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре и зле

ЭСТЕТИКА – восприятие человеком прекрасного и его отношение к этому

ПОЛИТИКА – совокупность отношений между людьми в обществе, связанных с властью и управлением

ПЕДАГОГИКА – наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах обучения и воспитания человека в соответствии с поставленными целями

КАРТОЧКА № 1

Нахождение проблемы в тексте по тезису и контраргументам

ТЕКСТ

(1)Человек должен быть интеллигентен. (2)А если его профессия не требует интеллигентности?(3)А если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? (4)А если окружающая среда не позволяет? (5)А если интеллигентность сделает его белой вороной среди сослуживцев, друзей, родных будет просто мешать его сближению с другими людьми?

(6)Нет, нет и нет! (7)Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. (8)Она нужна прежде всего самому человеку.

(По Д. С. Лихачёву)

ЗАДАНИЕ

1. Прочти текст и найди тезис и контраргументы, которые выдвинул автор, запиши номера этих предложений без запятых

2. Опираясь на тезис и контраргументы, определи, какую проблему поднимает автор

ОТВЕТ

1.

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 2

Нахождение в тексте ответов на вопросы для определения проблемы

ТЕКСТ

Язык – это продукт общественной деятельности, это отличительная особенность общества.

А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь?

Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого рода совместной деятельности, то есть он нужен как средство общения.

Во-вторых, язык нужен для того, чтобы закрепить и сохранить коллективный опыт человечества, достижения общественной практики.

Когда вы учитесь в школе, вы усваиваете достижения общественного опыта по учебникам, где необходимые сведения изложены в языковой форме.

Наконец, в-третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои мысли, чувства, переживания. Например, в стихах человек передаёт самые сокровенные мысли и чувства. И это всё благодаря языку.

(А. А. Леонтьев)

ЗАДАНИЕ

1. О чём говорится в тексте?

2. Зачем, с какой целью создаются тексты подобного рода?

ОТВЕТ

1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 3

Замена приведённых в тексте примеров автора своими примерами

ТЕКСТ

Анфиса Дмитриевна Малухина по распределению приехала в наш посёлок в 1960-м и начала вести в нашем классе историю. Эти уроки и я, и все мои одноклассники помним до сих пор!

Мы постоянно делали и слушали интереснейшие доклады: по импрессионизму и по голландцам, по современной литературе и классической музыке. Ну и про кино тоже.

Анфиса Дмитриевна выделялась: красный диплом в институте, энциклопедизм, высокий рост, красота, коса до пят, аристократизм, юмор, щедрость!

Вы навсегда остались в наших сердцах, дорогая, любимая Анфиса Дмитриевна!

(По Н. Гарлановой)

ЗАДАНИЕ

1. Замени своими примерами описание любимого учителя. Как звали учителя? Чем этот учитель запомнился тебе и полюбился?

2. Подумай: почему ты полюбил этого учителя? Запиши

ОТВЕТ

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.___________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 4

Формулирование учащимися вопросов по материалам текста

ТЕКСТ

«Возлюби себя, как ближнего своего…» Поэт призывал к этому иронично, философ – всерьёз, но любовь к себе – это, действительно, первая обязанность человека. Никто, конечно, не любит самодовольных, а многие прекрасные люди страдают от недовольства собой. Но человек, себя совсем не любящий, — страшен.

Только тот, кто уверенно, без ломаний любит себя, способен любить других. Посмотрите на самых обаятельных, добрых и открытых людей, и вы убедитесь, что это так! Они любят себя так спокойно, что им не приходится поддерживать эту любовь никаким самоутверждением; им не надо слишком уж скрывать недостатки, не надо бояться насмешек и осуждения.

Эта любовь естественна. А потому не заметна, в ней нет ничего вымученного. Такие вот люди – всегда любимцы, они показывают, что любовь к себе ничего не имеет общего с самодовольством и совсем не то, что называют себялюбием, эгоцентризмом…

(По В. Леви)

ЗАДАНИЕ

1. Сформулируй 5 вопросов по тексту и запиши их

2. По своим вопросам сформулируй основную мысль текста и запиши её

ОТВЕТ

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 5

Выделение часто повторяющихся в тексте слов

ТЕКСТ

Осень в этом году стояла – вся напролёт – сухая и тёплая. Берёзовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (её зовут в народе «мга») затягивала плёсы на Оке и отдалённые леса.

«Мга» то сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неё проступали, как через матовое стекло, туманные видения вековых ракит на берегах, увядшие пажити и полосы изумрудных озимей.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли всё пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли. (…)

Я бросил вёсла и смотрел на журавлей.

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре.

Сейчас на реке мне подумалось, что шедевры существуют не только в искусстве. Но и в природе.

(По К. Паустовскому)

ЗАДАНИЕ

1. Подчеркни в тексте слова, которые встречаются 3 раза

2. Определи по словарю значение слова «шедевр»

3. На основе подчёркнутых слов, определи проблему, которую поднимает автор?

ОТВЕТ

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 6

Работа с иллюстрацией к тексту

ТЕКСТ

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я скорлупки нашёл. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала третью полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

ЗАДАНИЕ

1. Прочти текст и рассмотри фотографию белки в лесу. Что ты почувствовал, глядя на фото?

2. Белочка- часть природы. Какие советы ты дашь, чтобы природа радовала нас и дальше. Запиши их

ОТВЕТ

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТОЧКА № 7

Краткий пересказ текста

ТЕКСТ

Откуда взялась человеческая совесть? Практика нашей сегодняшней жизни показывает. что, как правило, бессовестные побеждают совестливых. Бессовестные нападают коварно и неожиданно, а совесть не готова к нападению – ведь она сторожит не врага, а нас самих. И тем не менее она продолжает жить как высшее свойство человеческой души.(…)

Зависит ли совесть человека от степени его цивилизованности? Вряд ли. Я встречал в деревнях старушек, имеющих самые дикие самые дикие представления о реальном состоянии мира и при этом живущих по законам самой утончённой совести. И встречал людей высокообразованных, не стеснявших себя в выборе средств.

Можно ли воспитать совесть? Кроме редчайших уродов, совесть, хоть и слабо выраженная, есть у каждого человека. Если человек со слабо выраженной совестью попадёт в коллектив, которым дорожит, он старается придерживаться общепринятых нравственных норм. (…) Но это уже воспитание, и, как во всяком воспитании, правильное поведение становится привычкой.

А самое опасное для страны – это государственная бессовестность. На ложь государства народ отвечает тысячекратной ложью, полностью отказываясь от выполнения своих гражданских обязанностей. От этого у государства дела идут хуже, и оно, стараясь скрыть это, снова лжёт. Народ отвечает на новую ложь соответственно. И так до бесконечности, до анархии и бунта…

(По Ф. Искандеру)

ЗАДАНИЕ

1. Определи стиль и тип речи в тексте. Запиши

2. Перескажи этот текст 2 раза

3. Определи проблему, которую ставит автор. Запиши её

ОТВЕТ

1._________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения

(задание 25 ЕГЭ)

Тема урока: Проблема текста. Выявление и формулировка основной проблемы текста. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения

Тип урока: урок-практикум.

Цели урока

Деятельностные: создание условий для усвоения темы, развитие готовности мышления к усвоению новых способов деятельности, развитие мыслительных операций школьников; развитие навыков самоконтроля, схематичного мышления, развитие навыков адекватной самооценки.

Содержательные: формирование навыка узнавать проблему или проблемы, поставленные автором, умение аргументировать хотя бы одну из них, формирование способности видеть позицию автора и сопоставлять её с собственной позицией составлять алгоритм действия, развитие информационной компетентности учащихся, умение извлекать информацию и обрабатывать ее.

Оборудование: тексты для работы; памятки для учащихся; презентация

Ход урока.

-

Мотивационный момент

Вступительное слово учителя:

Однажды султан решил подвергнуть испытанию своих визирей. «О, мои подданные!- обратился он к ним,- у меня есть для вас труднейшее испытание. Я хотел бы знать, кто решит его. Повел он их в сад, в углу была ржавая дверь с огромным замком. «Тот, кто откроет дверь, станет первым визирем». Одни придворные только качали головами, другие стали замок разглядывать, третьи начали неуверенно толкать дверь, но они были убеждены, что не откроют её. Один за одним отходили от загадочной двери. Но один визирь внимательно осмотрел и навалился плечом на дверь. Он толкнул её и — о, чудо!- она стала поддаваться, появилась сначала узкая щель, а потом дверь стала двигаться и раскрылась!

Тогда падишах сказал: «Ты станешь первым визирем, потому что полагаешься не только на то, что видишь и слышишь, но и веришь в свои силы»

— Как вы понимаете основную мысль этой притчи?

( Сегодня на уроке вы покажете ум, серьёзное отношение к делу и собственную силу, и настойчивость в достижении цели).

В результате работ мы с вами выяснили, что ключевыми понятиями для успешного выполнения задания 25 являются проблема текста, комментарий к проблеме, авторская позиция, аргументация.

Презентация

Кроме того, мы познакомились с основными критериями оценки задания 25.(раздать) С этого урока мы будем работать над поэтапным разбором каждого содержательного критерия. Сегодня мы выясним, что такое проблема текста, научимся её определять и правильно формулировать, комментировать и аргументировать.

-

Определение понятия ‘проблема’.

Обратим внимание на первый критерий оценки сочинения. Итак, балл вы получаете только в том случае, если верно сформулировали одну из проблем исходного текста, не допустив при этом фактических ошибок.

Что же такое проблема текста?

Проблема текста – это сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследования, решения. Вопрос, над которым размышляет автор.

Слово учителя. Этот вопрос может не иметь однозначного ответа. Он может затрагивать разные стороны жизни: внутренний мир человека или жизнь природы, общества и многие другие. Поэтому выделяют различные виды проблем:

— философские проблемы (затрагивают самые общие особенности развития природы, общества, мышления);

— социальные проблемы (касаются устройства и жизни общества);

— политические проблемы (связаны с деятельностью государственной власти, партий или общественных групп);

— экологические проблемы (отражают взаимодействие человека и окружающей среды);

— нравственные (этические) проблемы (связаны с внутренними духовными качествами, которыми руководствуется человек, с определёнными правилами поведения).

Определяя проблему, нужно задуматься над тем, каким образом содержание текста касается каждого человека, всего человечества в целом. Необходимо помнить, что описанная в тексте конкретная ситуация, факты чьей-либо биографии и т.п. – это иллюстрация, частный случай, пример проявления какой-либо идеи, рассматриваемой автором. Поэтому формулировать проблему нужно так, чтобы она затрагивала не только случай, рассмотренный в тексте, но и многие подобные ситуации.

-

Работа с текстом.

Давайте попробуем определить проблему ТЕКСТА 1.

Самостоятельное чтение текста.

(1)Самый модный лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: «права человека». (2)»Права человека» — это очень хорошо, но как бы нам самим следить, чтобы наши права не расширялись за счёт прав других? (3)Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. (4)Если мы не хотим над собой насильственной власти – каждый должен обуздывать и сам себя.

(5)Никакие конституции, законы и голосования сами по себе не сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать свои интересы. (6)Большинство, если имеет власть расширяться и хватать, — то именно так и делает. (7)(Это и губило все правящие классы и группы истории). (8)Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве сопротивлений – но на сознательном самоограничении: на том, что мывсегда обязаны уступать нравственной справедливости.

(9)Только при самоограничении сможет дальше существовать всё умножающееся и уплотняющееся человечество. (10)И ни к чему было всё долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения: свобода хватать и насыщаться есть и у животных. (11)Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в пользу других. (12)Наши обязательства всегда должны превышать предоставленную нам свободу. (13)Только бы удалось освоить нам дух самоограничения и, главное, суметь передать его своим детям. (14)Больше-то всего самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия и невозмутимости его души.

(По А.И. Солженицыну)

Слово учителя. Определяем проблему данного текста. Если вы затрудняетесь с формулировкой проблемы, можно воспользоваться следующим способом:

-

Сформулируйте основную мысль автора в виде законченного предложения.

(Только добровольное сознательное самоограничение позволит человеку не нарушать права других людей)

-

Подумайте, на какой вопрос отвечает это предложение.

(Как сделать так, чтобы не нарушались права человека?)

-

Этот вопрос и является формулировкой проблемы.

Учащиеся определяют проблему, сообща корректируют. Возникает вопрос, как правильно записать формулировку? У вас вновь подсказки.

Слово учителя. Возможны два способа. С первым мы с вами только что познакомились. Это формулировка в виде вопроса. Этот способ применим, когда кратко сформулировать проблему текста невозможно. Второй способ формулировки – в виде чёткого и лаконичного предложения: проблема (чего?) (Р.п.: воспитания, одиночества, мужества, стойкости и т.п.) поднимается в данном тексте. (ПАМЯТКА 1)

В тексте

-

ставится

-

излагается

-

выдвигается

-

исследуется

-

поднимается

-

рассматривается

-

затрагивается

-

анализируется

-

ф

ормулируется

-

подвига

-

нравственного выбора

-

интеллигентности и т.д.

Задание: Запишите формулировку проблемы ТЕКСТА 1 разными способами.

Возможные варианты формулировки проблемы учащиеся записывают в тетрадь:

-

1-й вариант: Как сделать так, чтобы не нарушались права человека? Над этой проблемой рассуждает А.И. Солженицын.

-

2-й вариант: В тексте исследуется проблема добровольного сознательного самоограничения.

Слово учителя. Довольно часто текст может затрагивать несколько проблем. Какую из них положить в основу сочинения?

(часть памятки 1)

Основная проблема – это та,

-

что стала объектом раздумий автора;

-

над которой он в основном размышляет;

-

к которой он неоднократно возвращается;

-

по которой отчётливо заявлена авторская позиция.

Обратимся к ТЕКСТУ 2.

Задание: Выделите проблемы, над которыми размышляет автор текста. Запишите их в двух вариантах. Определите среди них основную. Обоснуйте своё мнение. Пользуйтесь ПАМЯТКОЙ 1. (Самостоятельная работа.)

(1)Давно замечено, что в наше время мир чувства особенно отчётливо противопоставляется миру интеллекта. (2)Мы ориентированы на знание, науку, технику; достижения разума поражают разум. (3)Сильный ум открывает новые способы производства; а что может дать ему сильное чувство? (4)Что – страсти? (5)Разумный человек понимает свои обязанности, и на него можно положиться. (6)А что делать чувству возле конвейера? (7)И как чувством управлять?

(8)Так возникает ложное представление о превосходстве разума над чувствами, об антагонизме между чувствами и разумом, о пользе ума и бесполезности чувства. (9)Будем помнить об этой опасности, размышляя о воспитании ума. (10)Даже для удобного изучения, даже временно, даже в виде допуска не должны мы разделять ум и чувство. (11)В «чистом виде» ум и чувство не существуют, не воспитываются и крайне опасны для человека и его окружения. (12)Вода – соединение кислорода и водорода, но не кислородом и водородом утоляем мы жажду, а всё-таки водой.

(13)Развитый ум, соединённый с высокой совестливостью, называется интеллигентностью. (14)Это слово появилось в России в середине прошлого века, когда серьёзное образование от дворян перешло к разночинцам, и снова обострилась вечная проблема «знание и нравственность». (15)Аристократы отличались, как было принято считать, благородством. (16)Но чем будут отличаться новые образованные люди? (17)В чём их благородство? (18)«В интеллигентности», — былответ. (19)В благородстве духа. (20)Так язык ответил на потребность общественного развития, и появилось новое слово, перешедшее во многие языки мира. (21)Интеллигентность – то же, что и духовность, но в основе её вера в правду, порождённая разумом и образованием. (22)Интеллигент – человек, соединяющий в себе знания и нравственность. (23)На место дворянской родовой чести пришла честь интеллигента, которая состоит в уважении к разуму и правде.

(24)В наше время образование снова делает грандиозный скачок, оно становится всеобщим. (25)Следовательно, опять обостряется проблема знания и нравственности, ума и сердца. (26)Самыми опасными людьми становятся не тёмные, необразованные работники – их всё меньше и меньше, а именно образованные, но неинтеллигентные. (27)Выученные, но бессовестные. (28)Умеющие добиваться своих целей, но не умеющие отказываться от них, если дляих достижения приходится прибегать к неправым средствам. (29)Интеллигентность, которая прежде была уделом относительно небольшой группы людей, интеллигенции, теперь должна быть непременным качеством каждого человека.

(30)Будем растить ребёнка так, чтобы в этом мире на одного интеллигента стало больше.

(По С. Соловейчику)

Учащиеся высказывают своё мнение, обосновывают его, корректируют свои записи. Обсуждение проходит при непосредственном участии учителя.

Проблемы, рассматриваемые в тексте:

-

Можно ли противопоставлять разум и чувства? Над этой проблемой размышляет автор текста.

-

С. Соловейчик в этом тексте рассматривает проблему антагонизма между чувствами и разумом.

-

Что такое интеллигентность? Эту важную проблему поднимает автор.

-

В этом тексте автор затрагивает проблему определения понятия интеллигентности.

-

Нужна ли интеллигентность в современном обществе? Эту непростую проблему исследует автор текста.

-

В этом тексте анализируется проблема необходимости интеллигентности в современном обществе.

Основная проблема: Нужна ли интеллигентность в современном обществе? Эту непростую проблему исследует автор текста.

Обоснование: Эта проблема является основной, т.к. над ней автор в основном размышляет, к ней он неоднократно возвращается, кроме того, по этой проблеме отчётливо заявлена авторская позиция.

Слово учителя. На экзамене для работы предлагаются тексты публицистического или художественного стилей. Сегодня мы с вами работали с текстами публицистическими. Укажите, как в них выражается проблема?

-

тезисно, открыто в одном предложении текста или одном фрагменте текста;

-

в нескольких суждениях автора, в разных фрагментах текста (чаще всего в начале и в финале текста; иногда ей посвящён основной абзац).

А теперь попробуем определить проблему текста художественного стиля и посмотрим, как она выражается.

Самостоятельное чтение текста.

ПРОБОЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ.

В семье Сверла радостное событие: сын родился.

Родители не налюбуются отпрыском, соседи смотрят – удивляются: вылитый отец!

И назвали сына Штопором.

Время идёт, крепнет Штопор, мужает. Ему бы настоящее дело изучить, на металле себя попробовать (Свёрла ведь все – потомственные металлисты), да родители не дают: молод ещё, пусть сперва на чём-нибудь мягоньком поучится.

Носит отец домой пробки – специальные пробки, — и на них учится Штопор сверлильному мастерству.

Вот так и воспитывается сын Сверла – на пробках. Когда же приходит пора и пробуют дать ему чего-нибудь потвёрже (посверли, мол, уже научился) – куда там! Штопор и слушать не хочет! начинает сам для себя пробки искать, к бутылкам присматриваться.

Удивляются старые Свёрла: и как это их сын от рук отбился?

(Ф. Кривин)

Итак, какую же проблему затрагивает автор? Из предложенных учениками вариантов выбираем правильный – проблема воспитания молодого поколения.

Заявлена ли эта проблема в тексте открыто? — Нет.

Как же она выражается? — через описания, поступки героев, их речь, мысли, поведение и т.д.

Запишем выводы в виде таблицы:

|

Публицистический стиль |

Художественный стиль |

|

Проблема выражается -тезисно, открыто в одном предложении текста или одном фрагменте текста; -в нескольких суждениях автора, в разных фрагментах текста (чаще всего в начале и в финале текста; иногда ей посвящён основной абзац). |

Проблема выявляется путём анализа описаний, поступков героев, их речи, мыслей, поведения и т.д. |

-

Домашнее задание:

Напишите вступление к сочинению по каждому из тех текстов, с которыми сегодня работали. Во вступлении сообщите проблему текста.

Упр. 82. Прочитайте текст, проведите его содержательно-языковой анализ. Выполните задания.

Сколько на российских просторах раскидано больших и

маленьких селений! И у каждого из них есть свое лицо, своя история.

Редко найдешь в печатных источниках или в памяти народной год рождения

той или иной деревеньки. Иногда лишь летописная строка или старинная

книжка донесет до нас из глубины веков имя основателя или интересное

событие, которое произошло в этом селе. И мы часами размышляем о

прошлой жизни, пытаемся найти в ней для себя что-то нужное нам сегодня.

Что мы там ищем? Свою родословную? Истоки народного характера?

Что бы мы ни искали, ясно одно: без памяти не прожить.

(По И. Васильеву)

Задания

1. Определите тему, идейный смысл и проблематику текста. Выделите его основную проблему.

2. Какие из предлагаемых формулировок темы и основной проблемы

текста представляются вам наиболее соответствующими содержанию текста и

наиболее удачными с точки зрения точности выражения мысли и ее

речевого оформления?

1) Память человека.

2) Историческая память, ее значение для человека и народа.

3) Для чего нужна каждому человеку память?

4) Что дает человеку память об историческом прошлом?

3. Какие из предлагаемых формулировок проблем текста не

соответствуют его содержанию? Какие формулировки отражают частные

проблемы?

1) Проблема утраты сведений об основании городов и сел.

2) Проблема трудности жизни без памяти о прошлом.

3) Проблема сохранения исторической памяти народа.

4) Проблема утраты старинных книг.

4. Охарактеризуйте используемые автором способы постановки

проблем текста. Ставятся ли основная и частные проблемы прямо или

выводятся из содержания текста и позиции автора?

Упр. 83. Прочитайте текст, проведите его содержательно-языковой анализ. Выполните задания.

В христианском учении содержится удивительная истина:

более блажен тот, кто дает, чем тот, кто принимает. А на языке Библии

блаженный есть не что иное, как синоним счастливому.

Итак, более счастлив тот, кто дает, чем тот, кто принимает.

Почему? Да потому, что когда мы даем что-то человеку, то мы поневоле

уступаем ему в собственной душе, в своем собственном внутреннем мире

частицу для него, впускаем его в свою внутреннюю, скрытую от

постороннего взгляда жизнь. Делаем его нашим ближним, а значит, и самих

себя обогащаем, устанавливаем с этим человеком такой контакт, ценнее

которого, пожалуй, ничего на свете нет. Ведь понятие человеческого

счастья обусловлено системой человеческих отношений. И если эти

человеческие отношения становятся просветленными вот этой внутренней,

исходящей из сердца нашего близостью, то это и является условием

подлинного и непреходящего человеческого счастья.

Вот как удивительно: человек становится счастливым оттого, что

он дает. …Да, человеческое счастье строится вопреки логике наших

физиологических инстинктов. Именно это Человеческое, с большой буквы,

счастье и созидается в противоборстве с этой биологической логикой.

…Многовековой опыт свидетельствует, что самоотдача,

соучастие, милосердие в полном и подлинном смысле этого замечательного

слова обогащают человека, созидают его счастье. В каком-то смысле это

тайна. Как и многое из того, что связано с человеческим бытием. И эта

тайна открывается только на опыте. (Из Воскресной проповеди

архиепископа Кирилла)

Задания

1. Определите идейный смысл и основную проблематику текста.

2. Прочитайте формулировки, предлагаемые для определения

проблем текста. Какие из перечисленных проблем соответствуют

содержанию?

Формулировки проблемы:

1) Почему более счастлив тот, кто дает?

2) Почему счастье и милосердие обогащают человека?

3) В чем состоит счастье человека?

4) Какое бывает счастье?

5) Можно ли до конца понять тайну счастья человека?

6) В чем состоит христианское понимание счастья?

7) Как следует относиться к ближним?

9) Почему тайна счастья открывается только на опыте?

3. Какие из названных проблем можно отнести к разряду частных?

4. Какая из перечисленных проблем является наиболее значимой, с точки зрения автора?

5. Охарактеризуйте избранный автором способ постановки основной

проблемы текста (ставится ли основная проблема прямо или следует из

всей логики изложения?). Подумайте, связан ли способ постановки

основной проблемы со стилевой принадлежностью текста.

Упр. 84. Прочитайте текст, проведите его содержательно-языковой анализ. Выполните задания.

Что такое красота? Одинаково ли мы воспринимаем

красивое? Можно ли оценить красоту? Меняются ли со временем

представления о красоте?

Часто мы называем красивым то, что соответствует нормам и

идеалам нашего времени. Идеалы и мода у каждой эпохи свои. Но есть

красота нетленная, непреходящая, к которой человечество обязательно

возвращается. Нас никогда не перестанут радовать пропорции Парфенона,

гармоничность и единство с природой церкви Покрова на Нерли…

Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет товарищей

нет…» Как раз обратное — удивляешься тому, как много людей одинаково

оценивают красоту. (По Л. Мигдалу)

Задания

1. Определите идейный смысл и проблематику текста. Выделите основную проблему.

2. Охарактеризуйте способы и приемы передачи информации об основной проблеме текста.

3. Внимательно прочитайте предлагаемые комментарии по основной

проблеме данного текста. Какая формулировка основной проблемы

представляется вам наиболее верной?

Комментарии по основной проблеме текста

1. В тексте Л. Мигдала поднимается проблема сохранения

нетленной красоты исторических и архитектурных памятников прошлого.

Автор говорит, что есть «непреходящая» красота, «к которой человечество

обязательно возвращается». Такую красоту одинаково оценивают очень

многие.

2. Довольно часто приходится слышать: «У каждого человека

собственное представление о красоте». У каждого ли? Л. Мигдал подверг

критике эту распространенную точку зрения. Идею о нетленности подлинной

красоты автор предложил читателям ненавязчиво. Чтобы проиллюстрировать

свое мнение, Л. Мигдал привел конкретные примеры, известные всем

образованным людям: назвал Парфенон, церковь Покрова на Нерли. Впрочем,

автор готов и к спору, поэтому для текста характерна полемическая

заостренность.

3. В искомом тексте раскрывается проблема понимания красоты.

Данная проблема является вечной и актуальной во все периоды развития

человечества. Мы знаем, что представления о красоте меняются с течением

времени. У каждого народа, у каждой эпохи существуют свои идеалы

красоты. Л. Мигдал показывает всю сложность понятия красоты

и подчеркивает, что, помимо красоты преходящей, существует «красота

нетленная, непреходящая, к которой человечество обязательно

возвращается». Такая красота одинаково оценивается всеми людьми, и

поэтому автор даже спорит с народной мудростью, заключенной в

пословице: «На вкус и цвет товарищей нет».

4. Какой из комментариев в большей степени соответствует

содержанию текста? Предложите свой вариант комментария по основной

проблеме текста.

Упр. 85. Прочитайте текст, проведите его содержательно-языковой анализ. Выполните задания.

Резервы Слова

(1) Кто из ушедших и ныне живущих не бился над

неподатливостью и загадочностью Слова, кто не пытался проникнуть в его

самые сокровенные глубины, но мало кому открывался сей таинственный и

темный Сезам…

(2) Кажется, все смыслы, все ценности, которыми мы жили и

дышали, заражены сегодня каким-то неведомым вирусом распада. (3) К чему

ни прикоснись, все относительно, все двулично, и не знаешь, чему

верить, а что отвергнуть… (4) Все каналы, все русла, по которым

бурливо мчатся ныне словесные потоки, до краев переполнены, но ощущение

такое, будто нет в них того самого-самого, одного единственного,

долгожданного и нужного Слова, в котором заключены не только

сиюминутные, скоропалительные смыслы, прибитые к газетным и книжным

берегам волнами злободневья.

(5) Смыслы истинного Слова беспредельны и неисчерпаемы.

(6) Живые импульсы этих смыслов идут от самой праславянской древности к

нам, грешным, а от нас побегут в неизведанное будущее.

(7) Первородное, подлинное Слово нетленно, но свой внутренний жар оно

открывает лишь тому, кто прикоснется к нему горячим сердцем, а не

ловкими и холодными руками.

(8) В самые критические моменты истории наши писатели

непреложно обращались за помощью — словно к последнему спасительному

и чудодейственному средству — к русскому языку, к родному Слову.

(9) Как не привести тут великую миниатюру Ивана Тургенева: «Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный

русский язык!..» (10) Как не вспомнить тут Ивана Бунина, в гибельные

для России дни написавшего свою самую заветную заповедь о Письменах и

Слове: «И нет у нас иного достоянья!..»

(11) Русский язык, речь, слово — наша последняя территория,

дальше отступать некуда. (12) Это прекрасно понимала и Анна Ахматова,

гонимая режимом, но негласно уполномоченная страной и народом

произнести эти мужественные и такие духоподъемные слова:

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне. <…>

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

(13) А что же «совершается ныне»? (14) И есть ли почва

для той жгучей тревоги и одновременно той эпической уверенности в

судьбах русского слова, что прозвучали у классиков? (15) Кажется, не

менее грозные беды и напасти одолевают нас ныне как изнутри, так и

снаружи.

(16) Язык, речь, слово… (17) Это не внешние атрибуты нации, в

них ее статус, культура, природа, вся душа наша, вся запечатленная в

Письменах история. (18) То есть самый неприкосновенный наш запас,

который не подлежит размену ни на кредиты и инвестиции, ни на дешевые

блестки масскультуры. (19) И есть в том неприкосновенном запасе резервы

оздоровляющей живительной силы, которые помогут нам выстоять у опасной

черты, у рубежей духовного распада.

(20) Вначале ведь было Слово. (21) Значит, оно вечно, как мир,

значит, оно спасет нас, если мы не отречемся от него, если не устанем

постигать его глубинные, праведные смыслы. (По В. М. Акаткину)

Задания

1. Определите тему, идейный смысл и основную проблематику текста.

2. Выберите наиболее удачную формулировку темы текста:

1) Русское слово;

2) Русский язык, русская речь и русское слово;

3) Сохранение русского слова;

4) Русский язык, русская речь и русское слово как великие

духовные ценности русского народа, его «неприкосновенный запас».

3. Определите формулировки, которые соответствуют поднимаемым в тексте проблемам:

1) обесценивание великого, «первородного» русского Слова в современном бездуховном мире;

2) значение Слова для развития народа, его культуры;

3) исторические судьбы русского Слова и его высокое предназначение;

4) разрушение русского языка в современном обществе.

4. Проанализируйте комментарий по одной из проблем текста «Резервы слова».

Комментарий к основной проблеме текста

В тексте В. М. Акаткина поднимается проблема исторических судеб

русского Слова и его высокого предназначения. Автор пишет о том, что в

настоящее время истинное, подлинное Слово, в котором запечатлена вся

душа, вся культура, вся история народа, вытесняется «пустыми словесными

потоками, прибитыми к газетным и книжным берегам волнами злободневья».

В современном бездуховном мире существует реальная опасность утраты

русского языка, русской речи и русского Слова. Автор текста размышляет

над вопросами, насколько велика такая опасность и на чем может

основываться уверенность в невозможности гибели русского языка, которая

звучала в известных высказываниях о нем И. С. Тургенева, И. А. Бунина

и А. Ахматовой. «Есть ли почва для той жгучей тревоги и одновременно

той эпической уверенности в судьбах русского слова, что прозвучали у

классиков?» — вот главный вопрос текста и его главная проблема.

5. Определите значимость прокомментированной проблемы (является ли данная проблема общей или частной).

6. Предложите свой вариант комментария к проблеме.

Упр. 86. Прочитайте текст, проведите его содержательный и языковой анализ. Выполните задания.

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые различия между совестью и честью.

Между совестью и честью есть одно существенное различие.

Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере

очищаются. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает

приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Но

представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные

представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то,

что называется «честью мундира». У нас исчезло такое несвойственное

нашему обществу явление дворянской чести, но «честь мундира» остается

тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого

сняты ордена. И внутри которого уже не бьется совестливое сердце.

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или

порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек,

бороться с охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее»)

и т. д. Примеров подобного отстаивания «чести мундира» можно привести

много.

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью.

Честь ложная — мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, «чиновничьей») души. (Д. С. Лихачев)

Задания

1. Определите тему, идейный смысл и проблематику текста.

2. Напишите фрагмент сочинения-рассуждения по данному тексту,

включающий общую характеристику темы и проблематики, выделение одной из

проблем и ее развернутый комментарий.

Практикум на основе анализа текста с досрочного ЕГЭ по русскому языку в 2022г

Связь между примерами и пояснение к ней

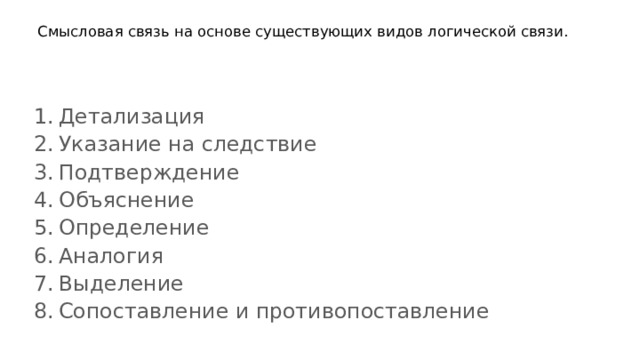

Смысловая связь на основе существующих видов логической связи.

- Детализация

- Указание на следствие

- Подтверждение

- Объяснение

- Определение

- Аналогия

- Выделение

- Сопоставление и противопоставление

Анализ смысловой связи на примерах текстов с досрочного экзамена.

Попробуем найти смысловую связь между примерами на основе анализа текста Вертеля Леонида Вячеславовича про чайку.

Для этого вам необходимо прочитать текст 2-3 раза. Определить и записать проблемы текста. Подумать, какие примеры для комментария можно взять для своего сочинения.

Попытаться обозначить связь между примерами.

Сформулировать позицию автора.

О чём текст?

Повествователь отправился на рыбалку с друзьями на остров.

Он любуется просторами

В глубокой расщелине скалы видит попавшую в западню чайку, которую спасти нельзя

Рассказчик понимает, что потерял душевное равновесие, не может дальше продолжать наслаждаться красотой окружающей природы

Он решает попробовать спасти птицу единственно возможным способом, и это ему удаётся

Свободная птица спокойно уплывает

Проанализируем фрагменты текста. Любование онежскими просторами

(1) Чем ближе мы подходили к острову, тем больше он мне нравился. (2) Приподнявшийся над водой метров на десять, своими мягкими обводами пологих скал он чем-то напоминал ладненького китенка из почти забытого «мультика».

( 5) Помахав отъезжавшим компаньонам, собрался на самую высокую скалу острова, чтобы полюбоваться онежскими просторами.

Рассказчик любуется островом. Этот человек умеет видеть красоту окружающего мира (сравнивает остров с китенком из мультфильма)

2. Обречённая чайка

Хочу обратить ваше внимание, что повествователь называет чайку узницей, пленницей, бедолагой. И эти слова, безусловно, помогают нам, читателям, понять трагедию птицы. Далее, как приговор, мы читаем строки: “ (17) Узница находилась на глубине пяти-шести метров, помочь ей было невозможно .”

Смерть страшна для любого живого существа на земле

Рассказчик — человек, который понял, в какую беду попала птица, но помочь ей не может (узкая расщелина глубиной 5-6 метров)

Но приехал на остров он порыбачить. А пока товарищи его отъехали, любовался красотой. Почему-то не получается у него вернуть своё душевное равновесие после встречи с чайкой

Потеря душевного равновесия

(18) Я взобрался на самую высокую площадку, с которой открывалась чудесная панорама залитого солнцем притихшего озера, вдохнул всей грудью и… вдруг почувствовал, что душа моя не на месте, что появилась какая-то заноза, разрушившая всю эту райскую благодат ь . (19) Чем больше я старался избавиться от этой занозы , тем сильнее она царапала.

Как понять слово заноза в этом фрагменте?

Заноза — это невозможность для рассказчика вернуться к прежней жизни, к созерцанию окружающей красоты, к мыслям о предстоящей рыбалке.

Спасение чайки

(20) В то же время я никак не мог взять в толк, что же такого произошло? (21) Почему из-за какой-то чайки мне вдруг стало не по себе? (22) Эка невидаль, погибающая птица.

(23) Но напрасно я пытался обмануть себя и вернуть душевное равновесие . (24) С каждой минутой становилось все очевидней: я не смогу спокойно находиться на этом острове, не смогу смеяться, зная, что совсем рядом в толще скалы ждет мучительной смерти живое существо , свободе которого человек завидовал во все времена.

Какие мы можем выделить проблемы текста?

- Проблема заботливого отношения к животным

- Проблема нравственной ответственности за окружающий мир

Проблема бережного отношения к природе

- Какое воздействие оказывает природа на человека?

- Проблема проявления совести

Какое влияние оказывает на человека природа?

1 пример. В самом начале текста повествователь рассказывает о своем впечатлении от острова, на который он с Николаем и гостем приехал на рыбалку. Рассказчику нравится это место. Он замечает, что остров похож на “китёнка из забытого “мультика”. Повествователь внимательно исследует каменную возвышенность, взбираясь на нее, чтобы “полюбоваться онежскими просторами”.Изучая местность, герой старается не пропустить ничего. Например, он даже ложится на живот, чтобы разглядеть, что может белеть на дне расщелины. Рассказчик умеет чувствовать природу. Так, он понимает, что маленькая чайка, попавшая в беду, видит в нем большого хищника. Читая текст, мы понимаем: герой текста очарован красотой острова, внимателен к миру природы (микровывод связываем с проблемой) .

2 пример.

Но рассказчик не может дальше воспринимать с радостью “эту райскую благодать”: душа его “была не на месте”. Он называет “занозой” своё состояние после того, как понял, в какую беду попала чайка. Причём сам удивляется возникшей душевной тревоге и смятению: “Эка невидаль, погибающая птица”. Но, осознавая возможную мученическую смерть животного, герой текста уже не может ни смеяться, ни находиться на острове. Только попытка помочь чайке и её последующее спасение помогли повествователю вернуть душевное равновесие. Беда любого живого существа не может оставить человека, внимательного к природе, равнодушным и безучастным (микровывод связываем с проблемой) .

Связь.

В 1 примере герой восхищается островом, любуется его красотой.

Во 2-м рассказчик теряет душевное равновесие, понимая возможную гибель живого существа.

Примеры противопоставлены

Связь между примерами и пояснение

Эпизоды, которые были проанализированы, противопоставлены друг другу. Такой приём позволяет автору показать, что человек не просто не может оставаться в стороне, осознавая, что рядом погибает птица, он не может дальше жить, как будто ничего не видел и не понял. Действия рассказчика для спасения чайки затем позволяют “узнице” и “бедолаге” с обмякшими крыльями довериться человеку и, преобразившись, снова вернуться в родную стихию.

Какие ещё можно выделить проблемы?

- Проблема отношения к животному миру

- Попробуем подобрать примеры для комментария и определить смысловую связь между ними.

Какие ещё можно выделить проблемы в данном тексте?

Подготовка к ЕГЭ. Система уроков по обучению написания сочинения-рассуждения по прочитанному тексту.

Урок 3.

Тема:

Проблема текста. Типы проблем. Алгоритм выявления проблемы. Типичные ошибки и комментарии к ним.

Цель: углубить знания об элементах композиции сочинения, в частности, о проблеме текста, обучать умению формулировать проблему, подбирать аргументы (пока без иллюстраций) , обогатить словарный запас, развивать коммуникативные навыки.

Оборудование: распечатки фрагментов урока (типы проблем, алгоритм выявления проблемы, тексты для самостоятельной работы, таблица с типичными ошибками)

- Формулировка цели занятия: анализ и составление текстов по указанной композиции, отработка постановки проблемы.

- Работа с теоретическим материалом

Мы уже знаем, что основные этапы работы над текстом при написании сочинения – это определение темы и идеи текста, определение авторской позиции, подбор аргументации для высказывания собственного мнения. Если тема и идея будут определены неверно, то и все рассуждения окажутся неправильными. Тема – это то, о чём написан текст, его основное содержание. Сформулировать тему анализируемого текста можно достаточно широко: текст об искусстве, о труде, о природе и т.д.

В непосредственной связи с темой произведения оказывается проблема (круг проблем), то есть тот вопрос, та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. Проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, исследования. Сформулировать проблему можно в форме вопроса или оценивания объекта проблемы.

Идея произведения – это выражение авторского отношения к изображаемому. Верно определённая идея поможет разобраться в авторской позиции.

Запись: Тема – то, о чём текст (об искусстве, о труде, о природе).

Проблема – вопросы, над которыми размышляет автор.

Идея – отношение автора к изображаемому.

Иными словами: о чём пишет писатель, зачем он об этом пишет и что хочет сказать.

- Упражнение (работа с записью на доске и в тетрадях)

Текст неизвестен, но тема определена. Сформулируйте проблему, авторскую позицию, подберите аргументы. Чтобы подобрать аргументы из художественной литературы, нужно сначала решить, к каким вашим мыслям вы будете подбирать аргументы, тем более первый аргумент – это ваши мысли, ваши размышления на основе жизненных фактов. Здесь многое зависит от вашего интеллекта, от умения рассуждать на актуальные темы. Постепенно заполняется таблица сначала детьми самостоятельно, затем – коллективное обсуждение.

|

Тема текста |

Проблема текста |

Авторская позиция |

Аргументы (без иллюстрации; помните: убедительный аргумент требует подтверждения) |

|

О природе |

Экологическая, взаимодействие человека и природы, любовь к природе |

Нужно бережно относиться к природе; природа влияет на настроение людей; нужно любить природу |

Состояние окружающей природы влияет на здоровье людей. Природа дарит вдохновение. Любовь к природе является традицией русского народа. |

— Как доказать, что состояние окружающей среды влияет на состояние здоровья человека? Подумайте и приведите примеры.

(1. В последнее время медики бьют тревогу: увеличилось количество заболеваний дыхательных путей. Чем это вызвано? Ответ прост – в городах повышенное содержание выхлопных газов в воздухе.

2.Количество патологий новорождённых резко увеличилось в последние годы. Сегодня младенцы часто страдают и аллергическими заболеваниями. Непосредственно состояние их здоровья зависит от здоровья, образа жизни их родителей. Но в ход событий, по мнению компетентных медицинских работников, вмешивается и экология.)

4. Какие могут быть проблемы?

Какие могут быть предложены выпускникам проблемы? Давайте рассмотрим и сразу попытаемся поставить вопрос к названной проблеме. Чтобы вопрос поставить, нужно прочитать текст. Но всё-таки давайте попытаемся подумать над любыми возможными вопросами по данной проблеме. Надо определить проблему и желательно поставить вопрос. Можно одно из двух.

Проблемы семьи:

— проблема памяти о своих истоках, о своём детстве (Почему, повзрослев, человек ощущает связь с домом своего детства, с миром своего детства?);

— проблема роли детства в жизни человека (Почему детство – важнейший этап в жизни человека?);

— проблема исторической памяти (Зачем человеку хранить память о прошлом? Что значит любить свою семью и свою Родину?);

— проблема отчего дома (Почему нельзя забывать отчий дом?);

-проблема оценки такого периода жизни, как детство ( Действительно ли детство – «золотой» период жизни человека? Какова роль детства в становлении личности?)

Проблемы экологии:

— проблема развития и сохранения русского языка (Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям?);

— проблема влияния человека на природу (Какова степень влияния человека на природу, и в чём заключаются возможные последствия этого влияния?);

— проблема восприятия человеком природы как живой материи (Должен ли человек воспринимать природу как нечто живое, заботиться о ней?)

— проблема неразумного вмешательства человека в жизнь природы

Человек и общество:

— проблема несправедливости социального устройства общества (Естественно ли деление людей на богатых и нищих? Правильно ли устроено общество?);

— проблема выбора профессии с учётом личных и общественных интересов (Могут ли при выборе профессии совпадать личные и общественные интересы?);

— проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных житейских ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человек?);

— проблема внутреннего противостояния искушению изобилием (Могут ли дети из бедной семьи и т.д.

По ходу занятий мы будем говорить и о других проблемах, учиться их определять и формулировать.

5. Проблема – это всегда обобщение

Одной проблеме могут быть посвящены десятки и сотни текстов. Например, в одной книге читаем о том, как была истреблена птица дронт, в другой – о катастрофическом сокращении площади лесов, в третьей – об истончении озонового слоя (озон – нечто вроде защитного «покрывала» нашей планеты). Все эти тексты разные, однако они связаны с одной и той же проблемой – какой? – неразумного вмешательства человека в жизнь природы. Выявление проблемы – это всегда процесс обобщения. Ваша задача – за конкретными поступками героев, фактами биографии различных людей, историческими событиями и многими другими сведениями увидеть общий вопрос, рассматриваемый автором.

Проблема неразумного вмешательства человека в жизнь природы.

5.Типы проблем

В самом общем виде типы проблем можно представить в схеме.

Типы проблем

|

Философские |

Социальные |

Политические |

Нравственные |

Экологические |

Эстетические |

|

Общие вопросы развития общества, природы, человека |

Устройство и жизнь общества |

Деятельность государственной власти |

Духовная жизнь человека, взаимоотношения людей |

Взаимодействие человека и окружающей среды |

Восприятие человеком прекрасного |

|

смысл жизни; познание и самопознание; человек и история; свобода и ответственность |

соблюдение прав человека; наука и общество; социальная справедливость (несправедливость) |

международные конфликты; демократия; национализм; |

доброта и жестокость; духовность и бездуховность; честь и бесчестье; конфликт поколений |

взаимосвязь человека и природы; экология культуры; экология языка |

восприятие искусства; чтение, роль книги в жизни человека; телевидение; |

Задание

Определите, к какому типу относятся указанные проблемы.

- В чём опасность политики национализма? (Политическая)

- Можно ли избежать социальной несправедливости? (Социальная)

- В чём смысл человеческой жизни? (Философская)

- Нужно ли заботиться об окружающих людях? (Нравственная)

- Имеет ли человек право вмешиваться в жизнь природы? (Экологическая)

Алгоритм выявления проблемы текста

Выявите основную мысль текста.

Запишите её в виде законченного предложения.

Определите, на какой вопрос отвечает это предложение.

Запишите этот вопрос, который является проблемой текста

Упражнение

Иногда текст начинается с вопроса, поставленного автором. И именно этот вопрос часто является проблемой текста. Но не всегда. Рассмотрим текст В. Распутина.

Как и с чем действительно можно сравнить красоту Байкала? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас люба и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы – часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит её древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Всё это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью.

Выявляем главную мысль. Текст начинается с риторического вопроса о красоте Байкала. Но именно такая формулировка не может звучать как проблема. Автор говорит о красоте не только Байкала, но и о красоте природы других уголков страны (тундры, Каспия, Сахары…). Следовательно, нужно найти в тексте более важные фрагменты: что хочет сказать автор, восхищаясь красотой Байкала? Выделим наиболее важные фрагменты.

Выделяем основную мысль: Красота родной природы влияет на характер человека и в немалой степени на жизнь.

Ставим вопрос к этому предложению:

Какова роль природы в формировании человека? (Какова роль родной природы в формировании характера человека)?

Если в тесте несколько проблем, надо выбирать ту, которая, во-первых, находится в центре внимания автора, во-вторых, к какой проблеме вам проще подобрать весомые аргументы.

- Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы (можно дописать в предыдущие записи)

К сведению! Штампы – это примелькавшиеся, «надоевшие» выражения.

Клише – это совсем иное, это органическая единица любого языка. Несмотря на их частое употребление, они сохраняют свою семантику, если их использовать правильно.

Проблема (какая?) сложная, важная, серьёзная, глубокая, актуальная, злободневная, острая, нерешённая и т.д.

Проблема (чего?) воспитания, образования, патриотизма, героизма, благородства, интеллигентности, смысла жизни, отцов и детей, формирования личности, сохранения родного языка, влияния красоты природы на человека, отношения к природе, войны и мира, воспитания и образования и т.д.

В тексте

- анализируется

- исследуется

- поднимается

- рассматривается

- затрагивается

проблема (чего?)

нравственного выбора

добра и зла

любви к Родине

Типовые конструкции

Автор размышляет над проблемой…

Автор текста затрагивает проблему…

В центре внимания автора проблема…

В тексте (имя и фамилия автора в род. падеже) поднимается проблема…

Предложенный для анализа текст (имя и фамилия автора в род. падеже) посвящён проблеме…

(Имя и фамилия автора в И. падеже) предлагает своим читателям задуматься над проблемой…

Автор привлекает общественное внимание к очень важной проблеме…

Автором проблема может быть

- поставлена

- изложена

- затронута

- сформулирована

- рассмотрена

Внимание!

Избегайте предложения с несколькими существительными в родительном падеже, например: В тексте поднимается проблема донесения смысла публичного выступления до слушателей.

В таких случаях имя существительное следует заменять глаголом: Как донести смысл публичного выступления до слушателей?

6.Типичные ошибки учащихся и комментарий к ним

— Сначала прочитайте текст и запишите его проблему самостоятельно. Затем рассмотрим ошибки и сравним с вашими записями. (Проблема отношения человека к культуре. )

История человечества – это история его культуры, потому и покушения на культуру (а общечеловеческая культура состоит из множества национальных) всегда покушение на человечество в целом. Чингисхан сжигал города и уничтожал святыни не только по врождённой злобности, но и по причине отсутствия элементарной культуры, непониманию того, что, кроме коня и шатра, существуют в мире и другие реальные ценности. Это я говорю не в извинение Чингисхану, а с иной целью – объяснить, что цивилизованные вандалы действуют не от неведения, не от темноты, но опираясь на чёткую уверенность в том, что регресс, уничтожение высокой культуры в целом или же высокой культуры того или иного народа лично для них – благо. В одном случае приходит на ум мысль сжечь чужие города, а ценности из чужих музеев перетащить в свои, в другом – отменить, если удастся, Шаляпина, чтобы Шаляпин своим фактом своего явления в мир не подчёркивал бы, что кто-то никогда не сможет стать Шаляпиным. И вместо высокого акта приобщения к пикам искусства возникает зависть и агрессия.

(По Н. Самвеляну)

Внимание!

Предлог ПО перед фамилией автора означает, что текст приводится в сокращении, с небольшими изменениями. Не следует писать, например: «В тексте по Д. Лихачёву поднимается проблема…» Лучше «В анализируемом тексте Д. Лихачёва поднимается проблема…» или «Д. Лихачёв поднимает проблему…»

|

Тип ошибки |

Пример из сочинения |

Комментарий эксперта |

|

1.Непонимание проблемы |

В данном тексте поднимается проблема истории человечества и вооружённых конфликтов |

Автор сочинения, не вникая в суть текста, пытается сформулировать проблему, опираясь на первое же выхваченное из контекста словосочетание (история человечества) и упоминание исторического лица (Чингисхан). Типичные причины подобной ошибки – невнимательное чтение, неумение отделять главную информацию текста от второстепенной. |

|

2.Неумение сформулировать проблему |

В тексте Н. Самвелян выдвигается проблема о значимости культуры для человека. |

Ученик в целом понимает проблему текста, однако не может правильно и точно сформулировать мысль. В одном предложении несколько ошибок: ошибка в употреблении фамилии автора (правильно: в тексте Н. Самвеляна); речевая ошибка – нарушение лексической сочетаемости: «выдвигается проблема» (правильно: поднимается, затрагивается проблема); грамматическая ошибка – «проблема о значимости культуры» (правильно: проблема значимости культуры или В чём значимость культуры…). |

|

3.Неоправданное расширение или сужение проблемы. |

Человечество на протяжении всей своей истории совершенствовалось, стремилось к лучшему. Почему же в мире до сих пор существуют зависть и агрессия? Такой вопрос возникает после чтения текста Н. Самвеляна. |

Ученик неоправданно расширяет проблематику текста, игнорируя ключевые слова текста (культура, покушения на культуру, уничтожение культуры) и опираясь только на информацию последнего предложения. |

|

4.Подмена проблемы авторской позицией. |

Проблема текста заключается в том, что нужно беречь и охранять культурное наследие человечества, а не уничтожать его. |

Вместо формулирования проблемы (проблема отношения человека к культуре; В чём значимость культуры для человека и общества?; Как должен человек относиться к культуре? Почему мы должны беречь и сохранять культурное наследие человечества?) формулируется позиция автора. |

|

5.Подмена формулировки проблемы пересказом |

Проблема текста в том, что история человечества – это история его культуры. А Чингисхан сжигал города и уничтожал святыни, так как сам был бескультурным человеком. |

Вместо обобщения информации текста в сочинении приведён пересказ первых двух предложений. |

- Тренировочные упражнения

Работа над правильной формулировкой проблемы.

— Прочитайте текст, определите проблему, письменно её сформулируйте.

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая её, он осуществлял себя как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек открывает новое, создаёт. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл злаки, следил за звёздами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны.

(Д. Гранин)

Ответ: Какова роль познания в процессе развития человека и человечества?

2. Работа над несколькими проблемами одного текста.

Мы знаем, что в одном тексте может быть несколько проблем. Вы выбираете одну проблему и всё сочинение посвящаете именно ей.

- Прочитайте текст. Определите несколько проблем.

- А затем укажите проблему, которая не рассматривается автором.

У нас есть своё место – и оно в России. Слово «уважать» подходит к взаимоотношениям между людьми, между народом и государством, между государствами – но только не между человеком и его Родиной. Родину, простите за подзабытую банальность, можно только любить. По-всякому – с нежностью, с восхищением, уважением, с горечью, с досадой, — но только любить… Поэтому у нас-то на праздник Победы звать не надо. Мы придём – со слезами на глазах, как поётся в песне. Будем праздновать эту святую дату с уважением к прошлому Отечества и с надеждой, что уж следующий юбилей Победы отметим с уважением к настоящему Державы. А это, поверьте, немало для нашего неуважительного времени.

(По Ю. Полякову)

- Проблема отношения человека к своей Родине.

- Проблема исторической памяти.

- Проблема взаимоотношений между государствами.

- Проблема патриотизма

3. Работа над недочётами в формулировке проблем

Прочитайте текст. Сформулируйте проблему текста. Сравните формулировки, предложенные учащимися. Укажите номера правильных ответов.

Я – старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целые пространства нашей земли. Я жалею тех из них, кто ослеплён ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними чьими-нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступят как миротоворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови.

Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит по каждому из нас.

(По Ю. Лотману)

- В тексте Лотмана поднимается проблема межнациональных конфликтов, так остро стоящая в наши дни.

- В данном тексте автор поднимает такую проблему, как отношение людей к войне.

- Что такое мир и какое влияние он оказывает на человека? Такой вопрос заинтересовал автора.

- Лотман поднимает одну из актуальных на данный момент проблем – проблему межнациональных конфликтов.

- Почему в мире до сих пор существуют конфликты на национальной почве? Над этим вопросом размышляет автор.

-Прочитайте формулировки проблем текста Ю. Лотмана до и после редактирования. Объясните, какие недочёты исправлены учителем.

|

Исходный вариант |

Отредактированный вариант |

|

Автор текста размышляет над проблемой о национальных конфликтах |

Автор текста размышляет над проблемой национальных конфликтов |

|

Кому выгодно разжигание национальных розней? Над этой проблемой рассуждает Ю. Лотман. |

Кому выгодно разжигание национальной розни? Над этой проблемой рассуждает Ю. Лотман. |

|

В тексте поднимается проблема национализма народов. |

В тексте поднимается проблема межнациональной вражды. |

|

Ю . Лотман ставит читателю проблему национальных конфликтов. |

Ю . Лотман предлагает читателям задуматься над проблемой межнациональных конфликтов. |

|

Автор текста предлагает задуматься над следующей проблемой: можно ли избежать расовой дискриминации? |

Автор текста предлагает задуматься над следующей проблемой: можно ли избежать межнациональных конфликтов? |

Дискриминация – это ограничение в правах по расовой, национальной принадлежности

|

№ |

Критерии оценивания ответа на задание С1 |

Баллы |

|

I |

Содержание сочинения |

|

|

К1 |

Формулировка проблем исходного текста |

|

|

Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. |

1 |

|

|

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста |

0 |

4 сентября 2014

В закладки

Обсудить

Жалоба

Данный материал состоит из 12 упражнений, направленных на подготовку учащихся к написанию сочинения-рассуждения (часть 3, ЕГЭ).

Упражнения помогают учащимся формулировать проблемы текстов, выявлять авторскую позицию, анализировать изобразительные средства, указывая их роль в литературном произведении.

По данной работе можно провести контрольную работу.

Скачать: s1-kr.docx

Автор: учитель русского языка и литературы Волохина Лариса Александровна, МКОУ «Чистоозерная открытая(сменная) общеобразовательная школа».

Другие материалы к сочинению — 4ege.ru/zadaniya-ege-russkiy/3323-zadanie-s1-sochinenie.html

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Помню, еще в 60-е годы, когда слушал я о правительственных наградах труженикам сельского хозяйства, вырастившим хороший урожай кукурузы, меня мучила мысль: а почему же американское правительство не наградило орденом фермера Гарста, вырастившего на своей ферме рекордный урожай кукурузы?

(2)Да за что же ему орден-то давать? (3)Постарался, получил за свою кукурузу приличные деньги. (4)Что еще? (5)И тут же сам собой получился вывод: награждая орденами и медалями за честный, хороший труд, правительство как бы официально подтверждает, что оно недоплачивает труженикам! (6)Больше того, выдавая награды передовикам, оно внушает трудящимся массам мысль, что честный, добросовестный труд – это такое геройство, такой подвиг, что он под силу только немногим героям, а от обычных людей требовать честной работы нельзя!

(7)Это обескураживающее открытие долго не давало мне покоя, пока совершенно случайно я не нашел разгадку в «Жизни двенадцати цезарей» Светония. (8)Оказывается, цезарь Август был очень скуп на почетные государственные награды. (9)За услуги государству он всегда старался расплатиться деньгами. (10)И только уж тогда, когда услуга не поддавалась денежной оценке, он со скрипом соглашался устроить такому человеку чествование, триумф, почетный знак или иную государственную награду. (11)Когда Августа спрашивали, почему он так скуп на награды, он отвечал, что деньги всегда можно найти, но если упадет репутация государственной награды, то восстановить ее ничем нельзя.

(12)Вот в чем дело! (13)Вот почему правительственные награды нельзя давать за честный, качественный, добросовестный труд, за который можно расплатиться деньгами. (14)Награды нужно давать за такие деяния, за такие услуги государству, выполняя которые человек ставит на карту свое имя, репутацию, семью, здоровье, самою жизнь.

(15)Много лет я считал эти рассуждения бесспорными. (16)Но сейчас я вдруг понял: нет, они не абсолютны! (17)Они справедливы, когда государство благоденствует и процветает. (18)Но когда Отечество в опасности и у государства нет средств на справедливую оплату, оно вправе давать за труд правительственные награды как признание заслуг, невыразимых в денежном исчислении. (19)Вот почему я новыми глазами смотрю теперь на стариков, когда вижу на их пиджаках и кофтах скромную медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(Г. Смирнов)

2

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Позвольте напомнить известное изречение: «Где наша мудрость, потерянная в знаниях? Где наше знание, потерянное в информации?»

(2)Высшее, чего может достичь человек, — это мудрость. (3)Ей бы полагалось стать школьным предметом, мудрости надо учить. (4)Точнее, к мудрости надобно приучать — как к осторожности суждений, воздержанию от недостаточно обоснованных утверждений, умению принимать во внимание множество факторов, опираясь на то, что рождено разнообразием исторического опыта. (5)Это больше, чем знания. (6)Это ещё и интуиция, и отвращение к самообману. (7)Мудрый человек никогда не самонадеян: он не считает конечными полученные им результаты раздумий, он допускает их ошибочность, сопоставляя их с прямо противоположными утверждениями и находя пробелы в том, что казалось бесспорным.

(8)Мудрость нуждается в знаниях, но не сводится к ним.

(9)Кто-то может знать, допустим, все разновидности бабочек и ничего не смыслить в проблемах экологии. (10)Даже не интересоваться ими. (11)В таком случае человек упускает из вида связь отдельно взятой бабочки с устройством мира.

(12)3нания отвечают на вопрос «Почему?», а информация — только на вопросы «Что? Где? Когда? Как?». (13)3нание состоит из «пониманий» и является достоянием науки. (14)3нание нуждается в информации, но не сводится к ней — оно выше, поскольку знает, как проверять достоверность информации.