Задания

Версия для печати и копирования в MS Word

Задания Д1 № 218

Существовавший в России в XV—XVII вв. порядок назначения должностных лиц по знатности их рода назывался

1) кормлением

2) земщиной

3) местничеством

4) вотчиной

Спрятать пояснение

Пояснение.

В XV—XVII вв. существовал порядок назначения должностных лиц по знатности рода и назывался местничеством. Кормление — это порядок содержания должностных лиц за счет местного населения. Земщина — это территория, которая находилась в боярском владении в период опричнины.

Правильный ответ указан под номером: 3.

Используя знания по истории

России, раскройте смысл понятия «кормление». Приведите один исторический факт,

конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведенный

факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Ответ:

1) смысл понятия:

кормление – система содержания

должностных лиц на Руси за счет местного населения в течение периода службы.

2) факт:

— кормление было ликвидировано в

ходе Земской реформы Ивана Грозного;

— кормление было способом

вознаграждения за службу наместников и волостелей.

Источник: ПОТОК | ЕГЭ история

— Кормления порождали злоупотребления

местных властей, поэтому государство регламентировало их доходы выдачей «кормленных»

и уставных грамот.

— При заступлении кормленщика на

должность население платило ему «въезжий корм». Он давался натурой: хлебом,

мясом, сыром и прочим.

— В XII—XIV веках кормление сыграло значительную

роль в складывании системы местного управления. Князья посылали в города и волости

бояр в качестве наместников и волостелей, а других служилых людей – тиунами.

— Наместники, волостели и другие

представители местной княжеской администрации получали «корм» обычно три раза в

году – на Рождество, Пасху и Петров день.

Источник: ЕГЭ по истории | ПРО100 Школа

- Главная

- ЕГЭ. Познание

- Первый — последний

- История России. Князь Владимир Святой. Всё о князе Владимире.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Кормление

Кормление

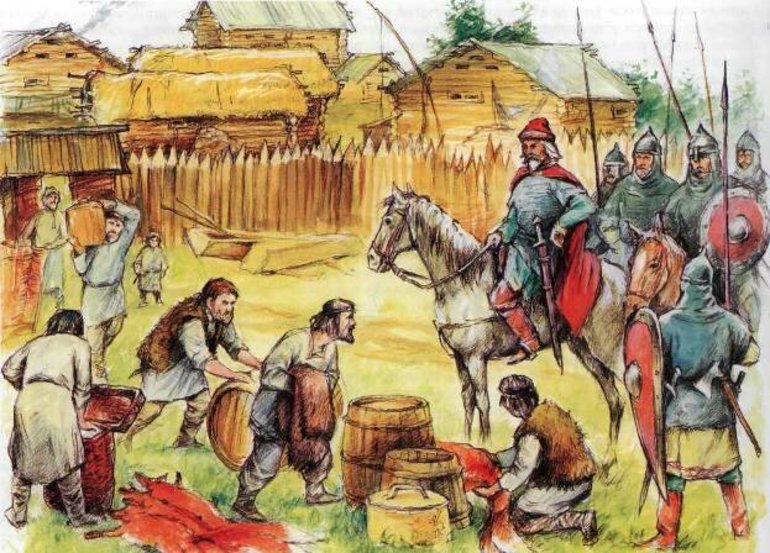

Древняя Русь имела разветвлённый аппарат управления. Великие и удельные князья назначали на места, то есть определённые территории, должностных лиц, которые вели административно- судебную деятельность. Как же оплачивался труд этих людей?

Кормление как форма отплаты должностным лицам

Кормлением называлась форма пожалования, которое получали должностные лица на Руси. Она заключалась в том, что эти люди содержались местным населением, а не князем.

Из истории

-

Сначала кормление как вид пожалования князя за деятельность должностным лицам было эпизодическими случаями. По Русской правде Ярослава мудрого некоторые виды лиц(сборщики штрафов (виры), строители и другие, получали натуральные продукты от местного населения.

-

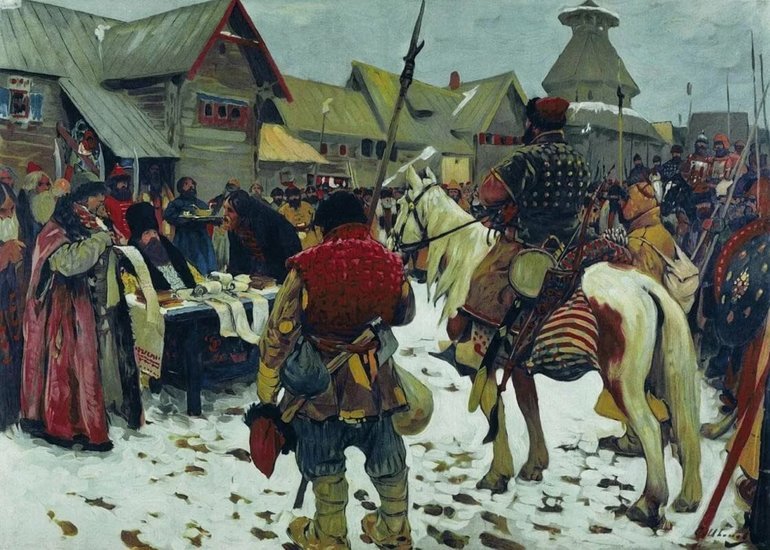

В 11-14 веках кормление стало уже повсеместным явлениям. Князья посылали на места наместников, волостелей, которые за работу получали часть пошлины, собираемые с местного населения. То есть получалось, что население содержало (« кормило») этих людей.

-

Первоначально , по русской правде, было расписано, сколько каких продуктов получали кормленщики для себя и своей челяди в день, неделю ( например, по две куры на день, в среду и пятницу по сыру и т.д.)

-

Позже «корм» кормленщики получали при вступлении в должность (« въезжий корм») и трижды в году, по праздникам: на Рождество, на Пасху и в Петров день.

-

Кормление имело натуральную форму: продукцию сельского хозяйства. А для лошадей кормленщиков выделялось сено и овёс.

-

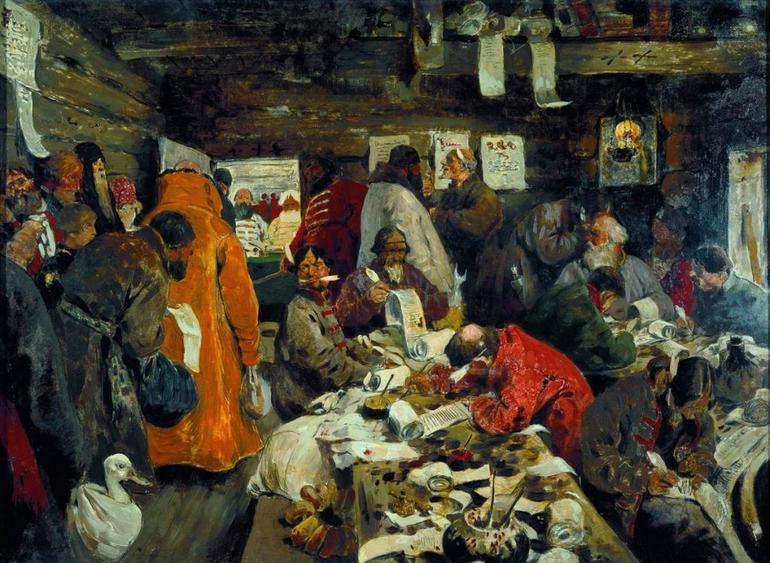

Кормленщики находили и другие способы получения оплаты за свой труд. Так, взималась судебная, полавочная и другая пошлина.

Такова была система местного управления. Князья не тратили из казны деньги на содержание огромной армии должностных лиц, живущих за счёт кормления.

Однако со временем кормленщики стали злоупотреблять своим положением, стремясь получить как можно больше с населения. Тогда князья ограничили, регламентировали их доходы. Стали выдаваться специальные «кормленные» грамоты.

Следующий этап развития системы кормлений связан с тем, что в конце 14- 15 веках постепенно оброк стал приобретать денежную форму. Тогда кормление князья начали ограничивать. Иван Грозный в 1555 году вообще отменил кормление.

Каким же стало жалование бывших кормленщиков? Из чего оно складывалось?

А вопрос был решён снова за счёт местного населения. Был введён « кормленый откуп»- специальный вид налога, который шёл в государственную казну. Теперь должностные лица на местах получали обычное жалование.

Такова история кормления на Руси.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Самое важное в профессии историка — анализ источника, умение извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами несколько кормленых грамот конца XV – начала XVI вв. Напишите на их основе небольшую работу на тему «Кормления как система управления на рубеже XV–XVI вв.».

А) Из Судебника 1497 г.

37. УКАЗ НАМЕСТНИКОМ О СУДЕ ГОРОДСКЫМ. А в которой город или в волость в которую приедет неделщик или его человек с приставною, и ему приставная явити наместнику или волостелю, или их тиуном. А будут оба исца того города или волости судимыя, и ему обоих исцов поставити пред наместником ли пред волостелем или перед их тиуны.

38. А бояром или детем боярским, за которыми кормления с судом с боярским, имуть судити, а на суде у них быти дворьскому, и старосте и лутчимь людем. А без дворского, и без старосты, и без лутчих людей суда наместником и волостелем не судити; а посула им от суда не имати, и их тиуном и их людем посула от суда не имати же, ни на государя своего, ни на тиуна, и пошлинником от суда посулов не просити. А имати ему с суда, оже доищется ищея своего, и ему имати на виноватом…

Б) Кормленная грамота Дмитровского князя Юрия Ивановича В. В. Ртищеву на волость Белый город 24 ноября 1510 г. Се яз, князь Юрьи Иванович, пожаловал есми Василья Васильева сына Ртищова волостью Белым городом с правдою и с мытом и с перевозом в кормленье. И вы, дети боярские и слуги и все люди тое волости, чтите его и слушайте, а он вас ведает и ходит у вас по старой пошлине , как было преж сего. А хто по кого взведет моего княжо Юрьева Ивановичя и пристава, а будут оба истца тое волости, — и пристав мой тех обоих истьцов ставит перед моим волостелем перед Васильем или перед его тивуном. А не поставит пристав мой тех обоих истцов перед Васильем или перед его тивуном, и он езду лишон. А которой тех обоих истьцов не учнет искать или отвечивать перед Васильем или перед его тивуном, — и яз, князь Юрьи Иванович, велел того обинить и грамоту правую на того дать.

В) Кормленная грамота Василия III Н. И. Арсеньеву на волость Засенье Около 1515–1516 гг. Се яз, князь великий Василей Иванович всеа Русии, пожаловал есми Назарьа Ивановича Арсеньева Засеньем с правдою под Лизуном под Тургеневым в кормленье. И вы, все люди тое волости, чтите его и слушайте. А он вас ведает и судит и ходит у вас по старине, как было преж сего. А хто на кого взведет моего, великого князя, пристава, а будут оба истца тое волости, и пристав мой тех обоих истцов ставит перед Назарьем или перед его тиуном. А не поставит пристав тех обоих истцов перед Назарьем или перед его тиуном, и он езду лишен. А которой тех обоих истцов перед Назарьем или перед его тиуном не учнет искати или отвечати, и яз, князь великий, велел того обвинити и грамоту правую на того дати. Князь великий Василей Иванович [по сей] грамоте пожаловал Назарья

Ивановича [Арсе]нова… на другой год от Ильина дни лета 7026 до Ильина дни лета 7027.

Г) Кормленная грамота Василия III P. В. Домнину на волость Пушму 2 апреля 1528 г.

Се аз, князь великий Василей Иванович всеа Русии, пожаловал есми Русина Василева сына Данилова Домнина Пушмою и Осиновцом в кормленье с правдою и с пятном. И вы, все люди тое волости, чтете ево и слушайте, а он вас ведает и судит и ходит у вас о всем по тому, как было преже сего.

Д) Наказной список великого князя Ивана Васильевича Матвею Оленину на доходы с кормления Январь 1499 г. Великий князь Иван Васильевич всеа Русии пожаловали Матвея Оленина, велел ему корм имати с сох со всех з боярских и с монастырских по сей грамоте. А с сохи волостелю корму имати: на Рожество Христово — полоть мяса, десетеро хлебов, воз сена, мех овса, а на Велик день — полоть мяса, десять хлебов, а на Петров день — боран, десять хлебов. А не люб будет волостелю корм, и он емлет за полоть мяса 10 денег, за боран 10 денег, за хлеб по деньге, за воз сена 2 алтына, за мех овса 8 денег. А тиуну ево корму с сохи ж на все на те три празники вполы волостелева. А доводщику его побор с сохи ж на Рожество Христово — каврига да часть мяса, да забня овса, а на Велик день — каврига да часть мяса, а на Петров день — каврига да сыр. А не люб доводщику побор — за ковригу деньга, за часть мяса деньга, за сыр деньга, за зобню овса 2 деньги.

Рекомендуемый план работы:

1. Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента.

2. Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы.

3. Кормленщик: происхождение, социальный статус, круг полномочий, аппарат управления, срок полномочий.

4. Кормленщик и население: аспекты взаимоотношений.

5. Выводы. Оценка кормлений как системы управления в условиях централизованного государства.

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на умение четко формулировать Ваши положения и аргументировать их с помощью источника — обратите особое внимание на третий и четвертый пункты плана.

Спрятать пояснение

Пояснение.

1_ Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического момента: до 8 баллов.

Участник должен показать знание таких понятий как «кормление» и «кормленщик», рассказать об истории возникновения и развития такого типа местного управления в русских землях в конце XIV–XV вв. До 4 баллов. Оценка до 6 баллов включительно выставляется в том случае, если участник способен рассказать о событиях рубежа XV–XVI вв., делая основной упор на присоединении русских земель (Новгород, Тверь) к Москве и о первых попытках реформ по унификации государственной жизни. 8 баллов выставляется в том случае, если участник укажет, что вплоть до Ивана Грозного унификации местного управления не происходило, в связи с чем кормления распространились на всю территорию страны.

2) Характеристика источника, оценка возможностей, которые он дает для освещения проблемы (8 баллов). Участник должен понимать, что перед ним источники разного типа. Законодательство представлено отрывком из Судебника 1497 года (документ А). Остальные источники являются актами. Документы Б, В, Г — кормленые грамоты, т. е. документы, выданные великим князем и подтверждающие полномочия наместника, причем выданные в разные волости. Источник Д — наказной список, прописывающий объемы получаемого наместником «корма». До 4 баллов. Оценка до 6 баллов включительно выставляется в том случае, если участник укажет, что благодаря разноплановому характеру источников, а также наличию кормленых грамот за разные годы можно проследить развитие системы кормлений, а также обнаружить индивидуальные черты в разных назначениях на кормления. 8 баллов выставляется в том случае, если участник понимает, что представленные ему источники отражают исключительно официальную позицию властей и не дают полноценной возможности изучить деятельность кормленщиков и их взаимоотношения с населением на практике.

3) Кормленщик: происхождение, социальный статус, круг полномочий, аппарат управления, срок полномочий (10 баллов. По 2 балла за каждую верно приведенную характеристику):

– относительно происхождения кормленщика участник может сформулировать следующие мысли: в документах Б, Г, Д в качестве кормленщиков фигурируют люди явно не знатного происхождения (в Д у Матвея Оленина вообще отсутствует упоминание, чей он сын, в Б и Г четкое определение — «Василева сына»). Только в грамоте В упомянут Назарий Иванович Арсенов. По всей видимости, на кормления предпочитали назначать незнатных дворян:

– система кормлений существует и как система государственного управления на местах, так и управления в уделах (грамота Б выдана дмитровским князем Юрием Ивановичем);

– срок полномочий четко прописан только в одной грамоте — В. Он ограничен годом («на другой год от Ильина дни лета 7026 до Ильина дни лета 7027»). Участник может допустить, что короткий срок полномочий вполне характерен для кормлений;

– исходя из текста Судебника и кормленых грамот, основное внимание уделяется на судебной власти наместника (организация суда и утверждение приговоров). Участник может связать это с тем фактом, что судебные пошлины по-прежнему являются значительной частью поступлений в княжескую казну. Вместе с тем традиционная для кормленых грамот формулировка «ведает и судит и ходит у вас» включает в себя, в числе прочего, и исполнительные функции, круг которых точно не определен — вместе с тем каждая кормленая грамота отличается друг от друга. В частности, документ Г вообще предоставляет кормленщику особые права в судопроизводстве. Тем самым, логично, если участник сформулирует мысль об отсутствии кормления как единой системы — аппарат управления наместника также ориентирован прежде всего на судебные функции. В Судебнике и грамотах упомянуты прежде всего доводщики, дворские и т. д.

4) Кормленщик и население: аспекты взаимоотношений. (10 баллов. По 2 балла за каждую верно приведенную характеристику):

– в грамотах неоднократно повторяется мысль о необходимости подчинения населения кормленщикам («чтете ево и слушайте»);

– однако население также обладало некоторыми прерогативами, ограничивавшими власть кормленщика. Например, Судебник 1497 г. прямо заявляет, что «А без дворского, и без старосты, и без лутчих людей суда наместником и волостелем не судити», т. е. суд обязан был происходить при представителях волости;

– тот же Судебник запрещает брать взятки за судебные решения как до, так и после объявления приговора;

– наказной список 1499 г. (документ Д) показывает, что население действительно кормит наместника и его штат. При этом четко прописаны объемы «корма» в праздничные дни. Хорошо, если участник заметит, что «корм» взимается с сохи, т. д. объемы продуктов вполне позволяли прожить от праздника до праздника;

– интересно, что кормленщику дано право взять «корм» в денежном виде. По всей видимости, это свидетельствует о развитии социально-экономической жизни в этот период.

5) Выводы. Оценка кормлений как системы управления в условиях централизованного государства. (До 4-х баллов).

В этой части сочинения участник должен суммировать свои наблюдения и сделать общие выводы об адекватности системы кормлений началу XVI века. Оценивается ясность и корректность формулировок, а также то, насколько логично они следуют из проделанного в работе анализа. Формулировки тех или иных мыслей могут существенно отличаться от предложенных в ключах. Следует также поощрять дополнительными баллами наблюдения, не предусмотренные ключами, но основанные на анализе источника. Всего 40 баллов.

Что это?

Кормление — это система содержание должностных лиц, приезжающих бояр служить на чужую землю. Суть этой системы заключается, в том, что местные жители должны были «кормить» этих приезжающих. Они назывались наместниками или волостелями. Они были ответственными за вершение правосудия и сбор налогов. Ещё были сборщики штрафов и строители. Они хороши были защищены государством: за их убийства или увечья назначались огромные штрафы. Также кормление давалось за военные заслуги или заслуги по службе. Не оставались без «корма» и боярские дети. В случае смерти кормленщика право на получение продовольствия передавалось его родственникам.

Присваивалось кормление на 3-5 лет, по истечению этого срока его могли продлить, что чаще всего и происходило. Кормление продолжалось на протяжении нескольких столетий.

Кто и зачем ввел?

Официально кормление ввел Ярослав Мудрый в начале XI века в своей Русской правде, первом письменном своде законов. От этого государство имело большую выгоду. Правительству не приходилось тратить казну на содержание своих служащих. Кроме того, значительно упрощался процесс передачи средств необходимых для проживания.

История кормления.

Изначально кормление носило неформальный характер. Княжеский наместник приезжал на службу, а местное население давала ему некоторые продукты пропитания, например, сыр, хлеб, мясо. Потом эта система была узаконена, и в Русской правде было прописано, что должны давать, когда и сколько. Одно время кормленщиков «кормили» 3 раза в год: на Пасху, Рождество и Петров день. Не забывали и про лошадей, их кормили овсом. Иногда наместники взимали деньги в форме пошлин.

Но со временем и эта выгодная государству форма содержания показала себя не с лучшей стороны и была упразднена.

Кто и почему отменил кормление?

Причины:

- Главная причина отмены — произвол со стороны княжеских служащих. Корм они стали забирать бесконтрольно. Царь попытался решить эту проблему, ограничив количество взимаемого. Но особых результатов и пришлось убрать кормление.

- Ещё одним существенным минусом кормления было то, что с людей брали большие деньги, а казна не прибавлялась. Деньги рекой текли к частным лицам в карман.

- Кормление было не совсем справедливым, так как чаще давалось за бывалые заслуги тем людям, которые в данный момент не приносят никакой пользы.

Иван Грозный радикально решил проблему и упразднил эту систему в своей земской реформе 1555-1556 годов. Какое-то время оно продолжало существовать в западных, южных и пограничных регионах страны.

Что изменилось?

Это не означало, что кормленщикам больше никто не платил. Был введён специальный налог. Теперь народ платил строго установленную сумму правительству, и часть с этой суммы платились служащим. Конечно, это было намного меньше, чем раньше.

Было налажено местное самоуправление. Постепенно не стало наместников и волостелей. Их обязанности легли на плечи губных и земских старост. Губной староста выбирался из дворянского сословия, а земский — из черносошных крестьян. Их действия находились под строгим контролем Разбойного приказа. Так как в казне не было денег на обеспечение местных органов управления, работать они должны были бесплатно. И чаще всего это были люди преклонного возраста, потому что на управленческие должности избирали дворян, которые не могут нести военную службу. Старикам явно не хотелось бросать свои поместья ради бездоходной службы и многие из них сбегали в Москву. Поэтому переход от наместнического управления к местному проходил очень тяжело.

Определение понятия

С XI по XVI век в Древней Руси князь назначал суверенов во все округи. Они занимали разные должности — наместник, ключник, тиун, волостель, и обязаны были представлять правителя. Пока они исполняли свои задачи, крестьяне собирали им натуральные поборы. Эти пошлины и повинности были необходимы для того, чтобы содержать должностных лиц.

В Средневековой Руси эта система появилась из-за неравенства между социальными классами. Самым главным в государстве считался князь. Ему подчиняются военные, бояре и все, кто проживал при дворе. Они принимали участие в судах, собраниях, правитель наделял их властью определённой силы. Некоторых он отправлял в качестве наместников в отдаленные территории своей страны.

Кормление (кормильство, кормля) в те времена служило материальной базой для обеспечения таких людей. Подати крестьян позволяли им приобретать себе землю, содержать лошадей и домашнюю скотину, оплачивать потребности своей семьи.

История развития

Сам термин «кормление» генетически связан с княжеским полюдьем. Последние годы XI столетия на Руси правители часто сами объезжали города. При этом они осуществляли свои функции — использовали все прерогативы своей власти. Затем во времена правления Ярослава Мудрого местное население собирало деньги и продукты, чтобы передать в казну.

Этот порядок князь смог ввести в первый свод законов — Русскую правду. В следующем столетии сформировалось административное деление территорий княжеств на волости и города. В первых управляющие должности занимали волостели, а во вторых — наместники. Наблюдалась также эволюция местных форм самоуправлений. Сначала проблемы крестьян решали в проездных судах. Позже в каждой территориальной единице проявились стационарные резиденции. Они были известны и в личных владениях князя и на разных видах путей:

- чашничий;

- конюшенный;

- стольничий;

- сокольничий.

Максимального развития это система достигла в первой половине XIV века. А ее расцвет пришелся на середину XVI столетия.

Объекты кормления

Система постоянно развивалась, в ней сформировалась две стороны — крестьяне, которые выплачивали дань, и наместники, жившие за их счет. При этом выделяли три объекта кормления:

- города и волости;

- должности;

- право на взимание.

В XVI веке за счёт кормления жили примерно 110 городов. А 30 из них делились пополам, около 20 территориями управляли представители высшей знати или члены боярских родов. Сельские местности подчинялись наместникам, административно-судебная подведомственность зависела от их удаленности от центра. На этот показатель влияли также происхождение и статус наместников, характер совершаемых правонарушений. Большая часть городов была представлена отдельными кормлениями, а небольшие волости соединялись в одну.

Второй объект — это сами должности, которые назначали князья. Подати собирались для лиц, которые управляли в собственных владениях или были представителями государя. А еще князь мог назначать приказчиков в города с сельскими округами, они также существовали за счёт крестьян.

Еще одним объектом системы было право на взимание. Его использовали как в городах, так и в сельских местностях. За населением закрепляли фискальные сборы, торговые и проезжие пошлины. Подати собирали сами кормленщики или их заместители. А также для этого дела выбирались представители из местного населения.

Введение изменений

Примерно со второй половины XVI века раздробленное государство стало единой территорией. Постепенно в нём формировались институты власти, которые были необходимы узкому кругу лиц. Расчет пошлин вели все члены княжеского двора, бояре, а также военная.

Процедура оформления была несложной. Служаке достаточно было подать лично князю или его дьяку челобитную о пожаловании кормления. Существовало несколько типов таких грамот. Они отличались правовым объёмом.

В отдельных документах могли быть дополнительные пожелания. Должностное лицо имело право самостоятельно вершить суды или держать собственную корчму, взимать дополнительные пошлины.

А также выдавались особые грамоты, где фиксировались размеры и сроки внесения подати. Если это было необходимо, наместник мог получить еще один документ, который временно отменял судебный иммунитет служителей церкви и местной светской власти. Уставы и грамоты могли регулировать отношения, в которые вступали кормилец и представитель князя. Но их выдавали только по требованиям местного населения.

Согласно документам, кормление оформлялось на срок от 1 до 5 лет. Только в исключительных случаях оно могло быть продлено: за дипломатические или военные заслуги. Согласно грамоте на кормление, территории должны были объединяться. То есть должностное лицо проживало в том городе или сельской местности, где собирали пошлины. Князь выстраивал целые очереди желающих получить такие документы. Если один из кандидатов в период ожидания умирал, то его место могли занять сыновья или братья. С конца XV века за учет должностных лиц, выдачу и фиксацию грамот отвечали специально созданные комиссии дьяков.

Когда кормленщик отправлялся на порученную ему территорию, его сопровождали помощники. При этом они имели право на сбор пошлины сразу по приезде, а также по большим праздникам:

- Рождество;

- Пасха;

- Петров день.

У назначенного лица было право заменить натуральные налоги денежными, но последние зависели от категории населения. Сумма доходов изменялась: за весь срок кормления она варьировалась в пределах 6−50 рублей. Если наместник держал собственную корчму, то пошлины резко возрастали. Сначала сбором дани занимались люди кормленщика, а позже выбирали ответственного из местного населения.

Функционирование системы

На самом деле функционирование системы сильно отличалось от информации, которая была зафиксирована в документах. Должностные лица назначали дополнительный корм на праздник Покрова Богородицы. Пошлины получал не только наместник князя, но и вся его семья. В некоторых случаях даже его услуги могли претендовать на какую-то часть дани.

Во время пиров кормленщик получал подать в натуральном виде — вино, мёд, пиво, а иногда ему платили деньгами. Отдельно крестьяне оплачивали и его поездки по территории местности. Население также строило, ремонтировало и обслуживало дом и двор должностного лица. А пошлины от судебных процессов были гораздо больше, чем сами доходы кормления.

Именно в юридической сфере нарушения наблюдались чаще всего. Наместники князя злоупотребляли своими правами. Из-за этого местное население отправляло в адрес правителя многочисленные челобитные на его служащих.

Начало кризиса

Во второй четверти XVI столетия начался кризис всей системы. Количество привилегированных групп слишком быстро росло. А число кормлений заметно отставало, к тому же они постоянно дробились. Население понимало всю абсурдность системы, которой они столько лет подчинялись. Подвластные территории уже просто не могли содержать наместников.

Широкое распространение получило условное, церковное и светское землевладение. У них появился судебный иммунитет, что существенно сократило доходы кормленщиков. А между ними и землевладельцами часто возникали конфликты. В них вмешивались центральные органы власти, что усложнило управление системой.

Влияние должностного лица на население постепенно ослабевало. А в конце XVI века горожане и дворцовые крестьяне даже начали участвовать в судах во время разбирательств дел, касающихся их кормленщиков. Некоторые из них имели причастность к сбору и организации разных платежей.

Ускоренно развивалась поместная система, ведь тогда формировалась уездная корпорация боярских детей. У них были общие военные и материальные интересы. Согласно Губной реформе, дата оформления которой — 1530−1550-е годы, избирались староста и городовые приказчики. Это ограничивало сферу управления кормленщиков.

Причины отмены

В период правления великого князя Ивана Третьего началось ограничение дохода его наместников. Он лично выдавал грамоты на кормление и уставные. Но в 1556 году официально была объявлена отмена кормлений, а власть перешла к губным и земским старостам. Первых население выбирало из местных дворян. А второй был представителем черносошных крестьян.

Князю Ивану Четвертому пришлось отменить систему, так как ее участники слишком часто начали злоупотреблять своими правами. После 1556 года доходы кормленщиков превратились в единый государственный налог, который называли окупом.

В начале 16 века натуральные пошлины заменились денежными. А Иван Четвертый полностью отменил систему кормлений, заменил её Земской реформой. Хотя подобные налоги не исчезли сразу же. В некоторых городах и территориальных единицах наместники продолжали собирать пошлину с крестьян. Об этом говорится в исторических источниках, которые относятся ко второй половине XVI века.

Чтобы понимать систему управления Древней Руси периода XII-XVI столетий, нужно знать, что такое кормление. Это особый вид содержания власти, который использовали во время феодальной раздробленности государства. Но когда страна стала централизованной и более сильной, эту систему отменили.

Что касается современной России, то сегодня деньги на содержание чиновников выделяются из государственной казны. А пополняется она из налогов, которые платят граждане государства. То есть система значительно изменилась, но её основа осталась прежней. Подобное явление встречается практически во всех странах мира.

Пробный вариант № 1

Часть 1

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

События |

Годы |

|

А) вступление СССР в Лигу Наций |

1) 1097 г |

|

Б) отмена кормлений . |

2) 1556 г |

|

В) присоединение к России Финляндии |

3) 1721 г. |

|

Г) съезд князей в Любече |

4) 1809 г. |

|

. |

5) 1934 г. |

|

6) 1949 г |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) поход хана Тохтамыша на Москву

2) приход к власти во Франции якобинцев

3) пресечение династии Рюриковичей на российском престоле

3. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Процессы (явления, события) |

Факты |

|

A) противостояние русских княжеств и земель монголам в XIII в. |

1) создание Организации Варшав-ского Договора |

|

Б) движение декабристов |

2) заключение Ништадтского мира |

|

B) «холодная воина» |

3) восстание Черниговского полка |

|

Г) экономическая политика россий-ского правительства в XVII в. |

4) битва на реке Калке |

|

5) созыв Государственной думы |

|

|

6) издание Новоторгового устава |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

|

Географический объект |

Событие (явление, процесс) |

Время, когда произошло событие (явление, процесс) |

|

…………………….. (А) |

Присоединение к Московскому княжеству |

1480 -е г. |

|

Варшава |

Антироссийское восстание |

……………………. (Б) |

|

…………………… (В) |

……………………. (Г) |

1770-е г. |

|

Черкасск |

……………………… (Д) |

……………….. (Е) |

Пропущенные элементы:

1) 1700-е гг.

2) Владивосток

3) Тверь

4) восстание под предводительством Е. И. Пугачёва

5) 1860-е гг.

6) восстание под предводительством К. А. Булавина

7) 1890-е гг.

9) Оренбург

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

5. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

События |

Участники |

|

A) «третьеиюньский переворот» |

1) Павел I |

|

Б) издание манифеста о вольности дворянской |

2) Лжедмитрий II |

|

B) борьба Руси против нашествия с северо-запада в XIII в. |

3) Ярослав Мудрый |

|

Г) создание Тушинского лагеря |

4) Александр Невский |

|

5) Пётр III |

|

|

6) Николай II |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

6. Прочтите отрывок из воспоминаний исторического деятеля.

«Царь исполнился усердием, сам и по собственному разумению начал вооружаться против врага и собирать многочисленные и храбрые войска. Он уже не хотел наслаждаться покоем, жить, затворясь з прекрасных хоромах, как в обыкновении у теперешних царей на западе (прожигать целые ночи, сидя за картами и другими бесовскими измышлениями), но сам поднимался не раз, не щадя своего здоровья, на враждебного и злейшего своего противника — казанского царя. И хоть не взял он в одну суровую зиму этого столичного города, то есть крепости Казани, и отступил без всякого успеха, вовсе не впали в уныние душа его и храбрая его воинственность. И, оценив положение города, через год или два распорядился он построить немедля на реке Свияге большую превосходную крепость, за четверть мили от Волги и миль за пять от великого города Казани, — вот как близко уже подошёл!

В тот же год отправив по Волге большие стенобитные пушки, сам он хотел тотчас пойти сухим путём. Но тут пришло известие, что крымский хан идет ка него с большими силами, препятствуя походу на Казань. И хотя для постройки крепости он послал прежде большое войско, да и при пушках множество воинов, но по этому случаю ненадолго отсрочил поход на Казань».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Современником описываемых событий был A. JL Ордин-Нащокин,

2) Автор пишет, что царь не стал откладывать поход на Казань из-за вторжения крымцев.

3) В период правления царя, о котором идёт речь в тексте, проводилась политика опричнины.

4) Описанные события произошли в первой половине правления упоминаемого в отрывке царя.

5) В период правления царя, о котором идёт речь в тексте, в России был созван первый Земский собор.

6) Автор считает, что царь был храбр.

Ответ

7. Установите соответствие между литературными произведениями и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Литературные произведения |

Характеристики |

|

A) роман «Война и мир» |

1) Автор участвовал в Крымской войне. |

|

Б) Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков» |

2) Автор — участник Русско-японской войны. |

|

B) повесть «Один день Ивана Денисовича» |

3) Данное произведение написано в XVII в. |

|

Г) «Слово о законе и благодати» |

4) Автор — киевский митрополит Илларион. |

|

5) Данное произведение создано в годы «перестрой к и о в СССР. |

|

|

6) Данное произведение посвящено теме сталинских репрессий. |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

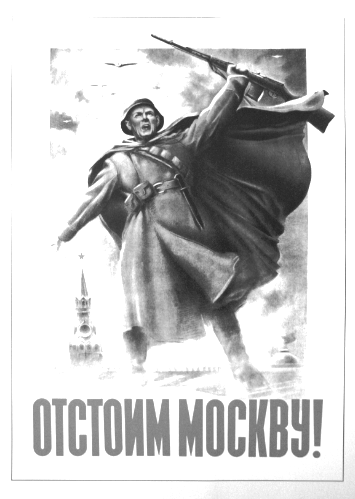

8. Рассмотрите изображение и выполните задание.

Заполните пропуск в предложении: «Данный плакат посвящён событиям

тысяча девятьсот ___________________ года». Ответ запишите словом

(сочетанием слов).

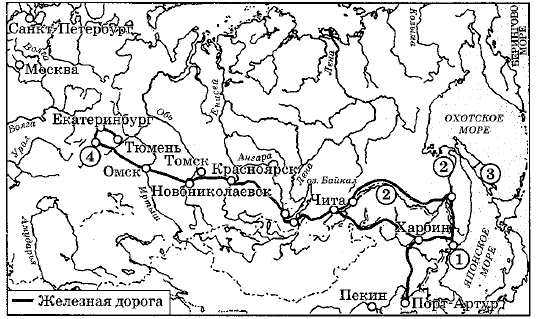

Рассмотрите схему и выполните задания 9 — 12.

9. Закончите предложение: «Город, обозначенный на схеме цифрой «1», был основан по указу императора .

Ответ

10. Закончите предложение: «Территория, обозначенная на схеме цифрой «3», была утеряна Российской империей по условиям мирного договора, подписанного в городе ».

Ответ

11. Прочтите текст о событиях, отраженных на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«Сооружение дорога явилось успехом дальневосточной политики российского правительства, и прежде всего С. Ю. Витте. Строительство дороги формально — в целях обеспечения союзнических обязательств — было предусмотрено русско-китайским Московским договором 1896 года. Концессия на строительство и эксплуатацию дороги была выдана в соответствии со специальным договором между китайским послом и Русско-Китайским банком. Срок концессии составлял 80 лет, китайское правительство имело право выкупить дорогу через 36 лет после открытия движения; Российская империя имела право транзита своих войск по дороге как в военное, так и в мирное время. Дорога, являясь частью российской Транссибирской магистрали, начиналась в Чите и проходила через из которого шла ветка в Порт-Артур, к берегу Японского моря».

Ответ

12. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Строительство обозначенной на схеме железнодорожной магистрали было начато в годы правления Николая I.

2) Карту реки, дважды обозначенной ка схеме цифрой «2», впервые составил российский землепроходец Е. П. Хабаров.

3) На схеме обозначена столица Российской империи в период, к которому относится схема.

4) Город, обозначенный на схеме цифрой «4», в годы Великой Отечественной войны обрёл второе, неофициальное имя — Танкоград.

5) На схеме обозначена территория, которая в 1867 г. была продана США.

6) На схеме обозначен город, где было создано правительство во главе с Верховным правителем России А. В. Колчаком.

Ответ

Часть 2.

Из воспоминаний современника

«После тяжкой войны, в которой все состоятся, участвуя, оказали равное усердие и верность престолу и отечеству; когда всякий ожидал в мире вожделенного спокойствия, внезапно войти в селения военною рукой, взять дома мирных земледельцев, всё, дедами и самими ими нажитое, да и их самих в общий состав нового воинства — едва ли история представляет что-либо тому подобное. К сему присовокупить должно вынужденную уступку и покупку соседственных земель и поместий: ибо одна несправедливость естественно рождает другую. Возникли, с одной стороны, отчаянное сопротивление, особенно на юге, с другой — строгие меры укрощения. Всей России сделались известны сцены, которых никто не мог полагать возможными в царствование государя, толико кроткого, человеколюбивого! Общее недоумение разрешалось одним лицом графа Аракчеева. Оно во всех подобных действиях служило экраном для особы монарха.

Цель поселений объявлена после — освобождение России от тяжкой рекрутской повинности. Осмеливаюсь, государь, представить, что уменьшение срока службы по примеру Пруссии до 8 или до 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, прочнее и безопаснее: ибо тогда чрез 25 лет во всей России разлился бы дух военный, и крестьяне столь же бы легко стали расставаться с детьми, как дворяне, кои прежде также отпускали, как на смерть, а теперь охотно сами везут. Возвратившиеся в семейство могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, наживая детей, воспитывали бы их заранее быть солдатами, сами были бы готовые ландверы.

Мысль о поселении войск не новая. Бурхард Миних представлял императрице Анне Иоанновне проект о заселении границ турецких, польских и шведских войсками, с тем, чтобы они приучались к тому роду войны, который с сими неприятелями приличен. Поселение на границе может быть действительно оплотом, но внутри государства другие следствия возможны. При разных мнениях о сём иностранцев известен краткий отзыв Веллингтона. Я слышал его из уст графа Ростопчина: видно, что русское правительство не боится штыков!»

13. Назовите войну, о которой говорится в первом абзаце. Назовите императора, упоминаемого в тексте. Укажите год, когда вступила на престол упоминаемая в тексте императрица.

14. О каком преобразовании, проводимом в России после упоминаемой в отрывке войны, пишет автор? Какую цель данного преобразования он называет? Какую меру называет автор в качестве альтернативы данного преобразования? При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положений, которые должны быть приведены, но условию задания.

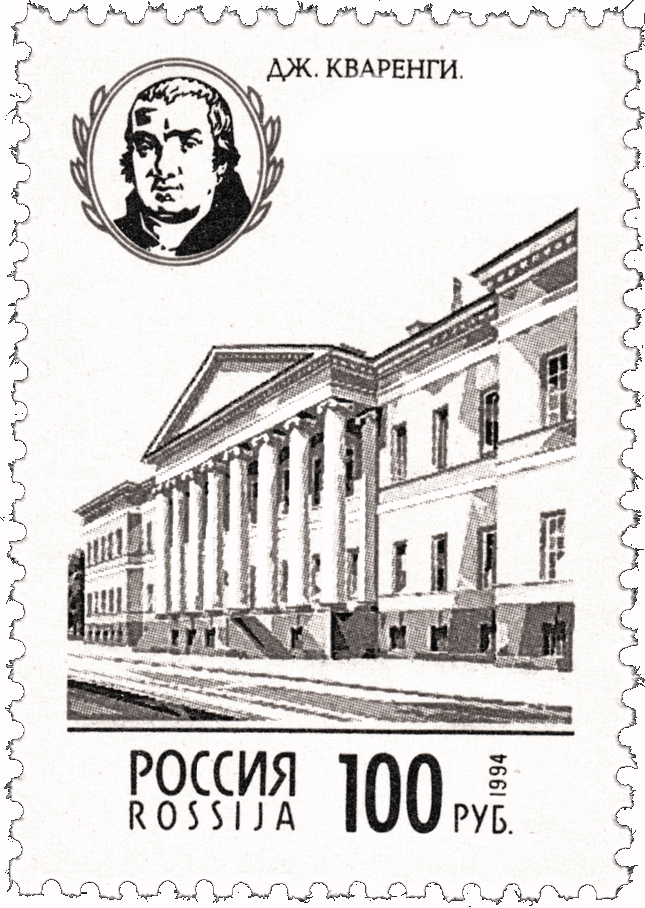

Рассмотрите изображение и выполните задания 15, 16.

15. Укажите стиль, в котором построены здания, спроектированные изображённым на марке архитектором. Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа.

16. Какой из представленных ниже скульптурных памятников был создан после выпуска данной марки? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот скульптурный памятник. Назовите скульптора, по проекту которого создан данный скульптурный памятник.

17. Прочтите отрывки из воспоминаний современников.

|

Фрагменты источников |

|

|

А) |

«В этот день впервые встретились три человека, имена которых прочно вошли в историю: И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт. У. Черчилль. Трудно найти людей более несхожих, чем они. У каждого из этих трёх лидеров были свои взгляды на историю и на будущее человечества. Каждый имел свои идеалы и убеждения. Но, несмотря на всё это, логика борьбы против общего врага свела их вместе на этой конференции. И они приняли там согласованные решения. Многие историки считают эту конференцию зенитом антигитлеровской коалиции. Мне это мнение представляется справедливым. Но путь к этой вершине был нелёгок |

|

Б) |

«…Идею балканской операции Черчилль с особой настойчивостью проталкивал во время конференции руководителей трёх великих держав. Это было после того, как Англия и США вновь отказались выполнить свое обязательство о высадке в Северной Франции. Знаменательно, что год назад он зондировал почву насчёт балканского варианта. Следовательно, его идея высадки англоамериканских войск в Юго-Восточной Европе имела давнюю историю. Отсюда ясно, что победу над общим врагом Черчилль ставил на второй план. Главное, к чему он стремился, — это закрепить империалистические позиции Великобритании в Европе, ставя при этом во главу угла борьбу против коммунизма». |

Укажите город, где состоялась конференция, о которой идёт речь в обоих представленных отрывках. Укажите название другой конференции, состоявшейся в годы Великой Отечественной войны, на которой встретились те же главы государств, что и на конференции, о которой идёт речь в данных отрывках. Что, по мнению автора одного из отрывков, является главным, из того, к чему стрем и лея Черчилль?

18. Вдова князя Игоря княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе. Укажите три любых последствия данного события.

19. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «Коминформбюро». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

20. Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий информацию об основных направлениях государственной деятельности Петра I и его отца — царя Алексея Михайловича в отношении обороноспособности России. Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера.

Ответ оформите в следующем виде

Тезис:

Обоснование тезиса

1)

2)

21. В XVI-XVII вв. были совершены Великие географические открытия. Используя исторические знания, приведите аргументы з подтверждение точки зрения, что важную роль в географических открытиях, совершённых русскими и испанскими путешественниками в этот период, сыграли коммерческие интересы: один аргумент для России и один для Испании. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для России: ____________

Аргумент для Испании:

Пробный вариант №1.

|

Номер |

Ответ |

|

1 |

5241 |

|

2 |

132 |

|

3 |

4316 |

|

4 |

359461 |

|

5 |

6542 |

|

6 |

3456 |

|

7 |

1364 |

|

8 |

Сорок первого |

|

9 |

Александр Второй |

|

10 |

Портсмут |

|

11 |

Харбин |

|

12 |

2346 |

«После тяжкой войны, в которой все состоятся, участвуя, оказали равное усердие и верность престолу и отечеству; когда всякий ожидал в мире вожделенного спокойствия, внезапно войти в селения военною рукой, взять дома мирных земледельцев, всё, дедами и самими ими нажитое, да и их самих в общий состав нового воинства — едва ли история представляет что-либо тому подобное. К сему присовокупить должно вынужденную уступку и покупку соседственных земель и поместий: ибо одна несправедливость естественно рождает другую. Возникли, с одной стороны, отчаянное сопротивление, особенно на юге, с другой — строгие меры укрощения. Всей России сделались известны сцены, которых никто не мог полагать возможными в царствование государя, толико кроткого, человеколюбивого! Общее недоумение разрешалось одним лицом графа Аракчеева. Оно во всех подобных действиях служило экраном для особы монарха.

Цель поселений объявлена после — освобождение России от тяжкой рекрутской повинности. Осмеливаюсь, государь, представить, что уменьшение срока службы по примеру Пруссии до 8 или до 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее, прочнее и безопаснее: ибо тогда чрез 25 лет во всей России разлился бы дух военный, и крестьяне столь же бы легко стали расставаться с детьми, как дворяне, кои прежде также отпускали, как на смерть, а теперь охотно сами везут. Возвратившиеся в семейство могли бы жениться, заниматься крестьянским бытом и, наживая детей, воспитывали бы их заранее быть солдатами, сами были бы готовые ландверы.

Мысль о поселении войск не новая. Бурхард Миних представлял императрице Анне Иоанновне проект о заселении границ турецких, польских и шведских войсками, с тем, чтобы они приучались к тому роду войны, который с сими неприятелями приличен. Поселение на границе может быть действительно оплотом, но внутри государства другие следствия возможны. При разных мнениях о сём иностранцев известен краткий отзыв Веллингтона. Я слышал его из уст графа Ростопчина: видно, что русское правительство не боится штыков!»

13. 1) война — Отечественная война 1812 г.; 2) император — Александр I; 3) год — 1730.

14. 1) автор пишет о создании военных поселений:

2) целью создания военных поселений автор называет освобождение России от рекрутской повинности;

3) автор предлагает уменьшить срок военной службы до 8 или до 12 лет.

15. 1) стиль — классицизм (неоклассицизм): 2) на марке изображено здание, которое построено в стиле классицизма (симметрия, подчёркивание центра, парадный вход в здание располагается в центре и оформлен в виде портика).

16. 1) — 4 2) З. Церетели

1) Николай, П. Клодт, 1859.

2) Аничков мост, С-Петербург, П. Клодт, 1851.

3) памятник Екатерине II (Санкт-Петербург), 1873. М. Микешин.

4) «Памятник в ознаменование 300-летия российского флота» (Санкт-Петербург), 1997, Зураба Церетели

17. 1) город — Тегеран 2) конференция — Ялтинская

3) закрепить империалистические позиции Великобритании в Европе, ставя при этом во главу угла борьбу против коммунизма.

18. 1) после крещения Ольга среди населения Руси росло число тех, кто принял христианство по примеру Ольги (атому способствовала деятельность самой Ольги после крещения);

2) крещение Ольги предопределило выбор князя Владимира в пользу христианства по византийскому образцу;

3) укрепились политические связи между Русью и Византией:

4) согласно ряду источников княгиня Ольга основала несколько храмов на Руси, что способствовало проникновению на Русь христианской культуры.

19. 1) международная коммунистическая организация, основанная в 1947 г.;

2) первоначально Коминформ включал коммунистические партии СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии. Чехословакии, Югославии, Франции и Италии:

— на учредительной конференции Коминформа в сентябре 1047 г. был провозглашен тезис о разделении мира на два лагеря.

20. 1) тезис, например: одним из направлений деятельности обоих правителей было повышение боеспособности российской армии.

2) обоснования, например (для приведённого выше тезиса):

— при Алексее Михайловиче полки нового строя стали основной частью вооружённых сил; Пётр I создал регулярную армию

— одним из направлений внешней политики обоих правителей была борьба за выход к Балтийскому морю (Русско-шведская война 1656-1658 гг. и Северная война).

21. 1) для России: с целью сбора ясака, поиска колоний моржей и добычи бивней в середине XVII в. шесть ночей экспедиции Дежнёва — Попова вышли из устья реки Колымы, обогнули Чукотский полуостров, вышли из Ледовитого океана в Тихий и оказались южнее устья реки Анадырь. Таким образом, экспедиция впервые прошла проливом, разделяющим Америку и Азию. Было совершено важное географическое открытие;

2) для Испания, например: с целью найти западный путь к Островам Пряностей, которые были богаты очень дорогими в те времена специями, через испанские воды (доставшиеся Испании по Тордесильясскому договору 1494 г.), в первой половине XVI в. португальский мореплаватель, поступивший на испанскую службу, Фернан Магеллан преодолел пролив, названный впоследствии его именем, вышел в Тихий океан. Большая часть участников экспедиции (и сам Магеллан) погибла, но оставшиеся завершили первое плавание вокруг света, доказав таким образом существование единого Мирового океана, связывающего все континенты Земли, то было важнейшее географическое открытие.