Фантастика и гротеск как художественный прием в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина — рассуждения, анализ, аргументы и характеристики. Русский язык и литература для школьника

Он проповедует любовь

Враждебным словом отрицанья…

Н. А. Некрасой

М. Е. Салтыков-Щедрин, как он сам о себе говорил, “до боли сердечной” был привязан к своей родине. Он верил в ее будущее, в торжество добра и справедливости. И все, что приходило в противоречие с живой жизнью, вызывало его гневный смех. Все, что вело к лживой официальности, к душевной окаменелости, к насильственному утверждению авторитетов, к насаждению страха и трепета, находило в лице Салтыкова-Щедрина своего врага.

Все, что боялось смеха, становилось предметом его сатирического обличения.

А ведь сатирическое искусство требует не только редкой силы таланта, но и незаурядного мужества и большого душевного напряжения. Писателя-сатирика волнует то, что большинству кажется привычным и даже нормальным.

На протяжении нескольких десятилетий XIX века передовая Россия с нетерпением ждала щедринских сатирических выступлений, таких остроумных и злободневных. Именно в эти годы определилась эзоповская манера Салтыкова-Щедрина – замечательного сатирика.

Между тем литература и искусство в России были задавлены политической цензурой. Недаром Салтыков-Щедрин говорил о себе: “Я – Эзоп и воспитанник “цензурного ведомства”. Он пользовался особой манерой письма, которую называют эзоповской.

Она заключается в использовании специальных иносказаний, недомолвок и других средств. Сатирик называл эзоповскую речь “рабьей манерой писать”, имея в виду ее вынужденный, связанный с давлением цензуры характер.

Эзоповский язык помогал зашифровывать крамольные или неугодные властям мысли. Цензорам было трудно обвинять автора. Можно вспомнить одного из героев “Горя от ума” Загорецкого: “…басни – смерть моя!

Насмешки вечные над львами! над орлами! Кто что ни говори: хотя животные, а все-таки цари”.

М. Е. Салтыков-Щедрин направлял жало сатиры не против отдельных, пусть даже ужасных личностей, а против самой общественной жизни, против людей, наделенных властью произвола. Писатель верил, что в каждом человеке есть зародыш совести. Свою эпоху он окрестил “самодовольной современностью” и стремился сделать свои произведения широким зеркалом общественной жизни.

Щедрин ввел и утвердил в литературе собирательную характеристику, групповой портрет. Ярким примером явились знаменитые щедринские градоначальники и глуповцы из “Истории одного города”.

Чтобы глубже постигнуть социальные пороки и лучше их изобразить, сатирик часто придавал своим образам фантастический характер или использовал гротеск. Он создает фантастические учреждения, фантастические должности, фантастические образы. Так, в “Истории одного города” появляются его знаменитые градоначальники: Прыщ с фаршированной головой, Угрюм-Бурчеев, “бывалый прохвост”, Брудастый, у которого в голове был органчик, и другие.

Гротесковые персонажи помогали Щедрину обнажать социальные и нравственные пороки русского общества, а невероятные фантастические образы давали возможность говорить на темы, запрещенные цензурой.

Жалящее остроумие писателя вызывало у читателя чувство ненависти и презрения ко всякому самодурству, лицемерию, обывательщине, бюрократизму, рабской трусости и холопству.

Все сочинения

Литература

10 класс

Урок № 29

Роль гротеска и приемы создания сатирического в произведении. Авторская позиция.

Перечень тем, рассматриваемых на уроке

- Основные средства художественной выразительности, создающие образы градоначальников и народа;

- «История одного города» как сатирическо-гротескный роман;

- Авторская позиция.

Тезаурус

Гротеск – приём, комически или трагикомически причудливо и контрастно сочетающий реальное и фантастическое, правдоподобие и карикатуру.

Фантастика – жанр и творческий метод, характеризуемый использованием «элемента необычайного», нарушением границ принятых условностей.

Иносказание – выражение, заключающее в себе скрытый смысл.

Гипербола – стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения.

Литота – стилистическая фигура, в котором содержится художественное преуменьшение.

Аллегория – это способ художественного изображения одного явления, предмета или существа через другое.

Хронотоп – пространственно-временная взаимосвязь в произведении.

Антиутопия – пародийное осмысление утопических идей, несущих человечеству различные схемы идеального общества.

Список литературы

Основная литература:

1. Лебедев Ю. В. Литература для 10 класса: в 2 частях. М.: Просвещение, 2016. Ч. 2. C. 201–215

2. Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (любое издание)

Дополнительная литература:

1. Сахаров В. И., Зинин С.А. Литература, 10 класс: в 2 частях. М.: Русское слово, 2017. Ч. 2. С. 78-96.

Открытые электронные ресурсы:

1. Мир русской литературы: Прототипы градоначальников. LITERATURUS: Мир русской литературы Анализ произведений. Характеристика героев. Материалы для сочинений URL: http://www.literaturus.ru/2016/11/prototipy-gradonachalnikov-istorija-odnogo-goroda.html (дата обращения: 18.11.2018)

Материал для самостоятельного изучения темы

«История одного города» – ключевое произведение Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Перечисление градоначальников поражает с первых же строк одновременно абсурдностью и правдоподобием происходящего. Автор подбирает заглавие «Опись», словно градоначальники — это вещи или чьё-то имущество. Этот сатирический подтекст сразу же «расчеловечивает» правителей. Имена тоже подобраны под стать: Бородавкин, Баклан, Угрюм-Бурчеев. Причём «говорящие фамилии» здесь не просто служат для характеристики, но и раскрывают отношение автора к героям.

Чем запомнились император Александр II или царь Пётр I? Своими подвигами и деяниями. Однако Салтыков-Щедрин пародирует и это, описывая смешные, а порой и нелепые действия градоначальников, прототипами которых стали монархи: «летал по воздуху», «умер от объедания», «спалил тридцать три деревни», «засадил берёзками улицу» и так далее.

Городом Глуповым правит 22 градоначальника, и Салтыков-Щедрин указывает эту цифру неслучайно: первым самодержцем на Руси был царь Иван Грозный, со времён которого до издания книги сменилось как раз 22 правителя.

Иногда автор указывает реальных лиц, например Бирона или Разумовского, специально даёт даты, чтобы создать комический эффект. Например, он чётко разграничивает, что в 1762 году к власти пришел Брудастый, который «прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки» (брудастыми называли тогда гончих собак). Автор смеётся главой «Органчик» над обстановкой, ведь Брудастый, по оценкам архивариусов, правил очень хорошо: «привёл в порядок недоимки». Получается, чтобы править городом, достаточно обладать психологией начальника — говорить «Не потерплю!» и «Разорю!».

Иногда Салтыков-Щедрин списывает образы с людей, с которыми сталкивается по государственной службе. Например, за пустоголовость идей, «начальническую психологию» тульский губернатор Шидловский попадает на страницы книги под именем Прыща — фаршированной головы.

За жизнеописанием Беневоленского, «страстного законодателя», скрывается образ Сперанского. Автор этого не скрывает, говоря в описи: «товарищ Сперанского по семинарии». За Угрюм-Бурчеевым, военным деятелем, который хотел переделать весь Глупов в военный городок, но потерпел поражение, можно легко угадать Аракчеева.

Смешивая реальные детали и фантастические дополнения, писатель подчёркивает абсурд происходящего. Сочетание гиперболы, гротеска, иносказаний в каждом образе требует от читателя умения вчитываться в сатирический мир произведения. Аллегорические образы градоначальников служат в произведении лишь одной цели — пародийно представить картину русской жизни 1731–1825 годов. Автор не делает копии с исторических событий, а лишь намекает, создавая модель универсального города и его обитателей.

С одной стороны, Салтыкову-Щедрину важно показать, что происходящее — не повод для смеха. Ирония лишь обнажает острые проблемы государственного строя и общества. С другой стороны, преувеличивая глупые действия героев, писатель призывает открыть глаза на происходящее.

Кто такой Перехват-Залихватский и куда он пришёл? Эти вопросы остаются нерешёнными, потому что «пришло оно» — финальная фантастическая сцена романа, в которой невероятное «оно» нападает на самоуверенного градоначальника, возомнившего себя способным изменить природу.

Угрюм-Бурчеев замахнулся на неподвластное — само мироздание — попыткой повернуть реку вспять. Этот «непреклонный идиот» навязывает народу вариант счастья — прямые улицы, прямое сознание, прямой мир.

Осознание глуповцами происходящего тоже звучит фантастически и даже сатирически, что подчёркивает черты антиутопии.

Попытки битвы с природой ещё никогда не заканчивались победой, поэтому Салтыков-Щедрин пишет: «Но не успел он (Угрюм-Бурчеев) договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение своё». Но кто придёт на смену? Перехват-Залихватский?

В романе одновременно имеется несколько линий повествования: издатель Щедрин, вносящий поправки и редактирующий «Глуповский Летописец», глуповские архивариусы — рассказчики.

Смешивая реальное и вымышленное, писатель создаёт не сатирическое переложение истории на литературный манер, а модель города с чертами российской действительности. Поэтому в романе хронотоп очень условен: время движется вперёд и назад, лишено конкретики, несмотря на присутствие точных дат. При этом автор сохраняет славянские корни романа, взяв за основу сюжет о призвании варяжских князей на правление.

Где же искать ключ к прочтению романа? С первых строк автор даёт понять, что «История одного города» — произведение, полное фантастики и нелепиц: и поведение народа, и поведение градоначальников служат этой цели.

Чем занимаются глуповцы в минуты несчастий? Топят Порфишек и Ивашек, наделяют ещё не увиденного градоначальника чертами «красавчик» и «умница», а то и вовсе плачут из-за отсутствия градоначальника. Таким образом автор описывает рабское положение жителей, не способных заявить о своих правах. Иногда глуповцы начинают осознавать, что ими управляют случайные люди. Но и эти проблески гражданского сознания погибают на кострах. Калейдоскоп градоначальников лишь усиливает ощущение глуповцев, что ими управляет «начальник-прохвост», но действий никаких по изменению положения они не предпринимают.

Автор рассказывает о готовности глуховцев жить при тиранах и даже впадать в бунты при безвластии. Подобная фантасмагория вызывает у современников много вопросов, поэтому критик Суворин обвиняет Салтыкова-Щедрина в глумлении над народом, в бездушном осмеянии трагических сторон русской жизни.

Писатель же хочет показать в действиях глуповцев преобладание отрицательной национальной черты — терпения, а в образах градоначальников раскрыть эгоистическое желание властвовать. Трагичность заключается в том, что народ расплачивается за ошибки и самодурство правителей, не встаёт на защиту своих прав. «Рано или поздно народ разобьёт это прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его». «Народ и власть находятся в круговой поруке: власть держит народ в “младенческой незрелости”, а эта незрелость в свою очередь обеспечивает бюрократическую централизацию».

Всё это говорит о том, что роман написан на «злобу дня». Автор не скрывает свою позицию: сатирические образы градоначальников, народа и самого города обнажают недовольство Салтыкова-Щедрина устройством государства, толстокожестью и косноязычием правителей, раболепием и невежеством народа.

Особенности произведения

М. Е. Салтыкова-Щедрин продолжает сатирическую традицию Н. В. Гоголя. Главной темой творчества писателя становится крепостное право, социальная несправедливость и смиренность русского человека. Автор не поэтизирует терпение и молчание горожан, а наоборот, осуждает за это народ, поскольку именно рабское терпение глуповцев даёт силу градоначальникам.

Автора упрекали в отсутствии реалистичности, в глумлении над властью. Но благодаря фантастике и гротеску, которые лишь гиперболизируют происходящее внутри одного города – Глупова, читатель видит образ истерзанного народа, который не желает противостоять власть, столь саркастически обрисованной литератором.

Разбор заданий тренировочного модуля

1. Выберите приёмы, использованные для изображения градоначальников. Зачеркните лишние варианты:

Ассонанс

Гротеск

Гипербола

Аллитерация

Эпитеты

Фантастика

Полисиндетон

Оксюморон

Синекдоха

2. Глуповцы осознали, что ими правят случайные люди. Какой это жанр?

Утопия

Антиутопия

Памфлет

Хроника

Что такое гротеск в литературе и примеры его использования

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Художественная литература успешно пользуется приёмами и средствами, зародившимися в недрах других видов искусства: музыки, живописи, архитектуры.

Одним из таких приёмов можно считать гротеск, широко используемый как литераторами прошлого, так и писателями-современниками.

Что такое гротеск и история этого термина

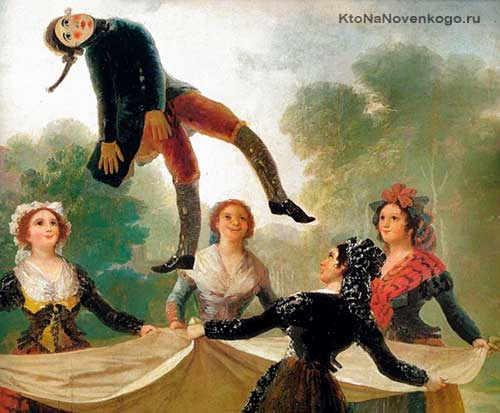

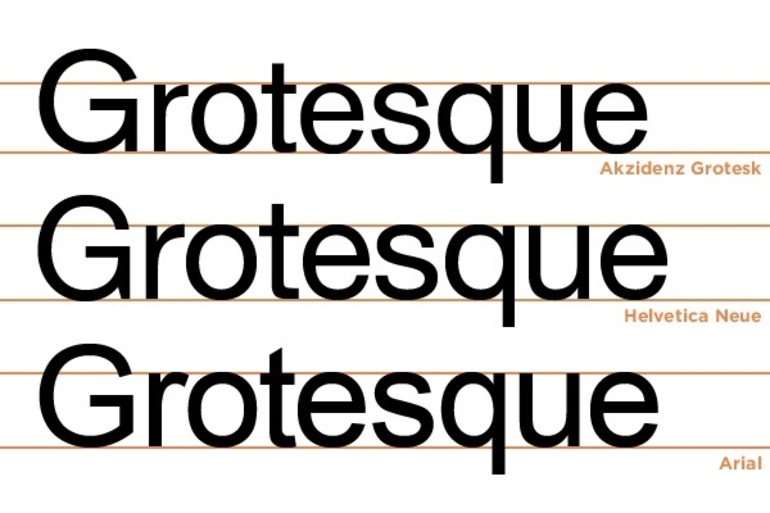

Гротеск – это средство художественной выразительности, объединяющее в причудливых, поражающих воображение образах простое и сложное, высокое и низкое, комическое и трагическое. Основа гротеска – контраст.

Конфликт (что это?) нескольких противоположных начал порождает любопытные формы и представления, как, например, образы говорящих кукол или маленьких уродцев, вроде Крошки Цахеса в сказках Э. Т. Гофмана.

В этих персонажах нет ничего традиционно кукольного. Они не умиляют, не вызывают желания позаботиться о себе, а наоборот, вселяют ужас, отвращение или недоумение, лишь через некоторое время сменяющееся более тёплыми чувствами.

Слово «гротеск» происходит от французского «grotesque» («причудливый, смешной»). Как сообщает этимологический словарь М. Фасмера, в основе лежит итальянское «grotta» («пещера»).

В XV столетии существовало определение «гротовый», относившееся к живописи и архитектуре с причудливыми элементами животного и растительного орнамента. Подобные декоративные фрагменты были обнаружены в римских катакомбах. Предполагают, что по времени создания они относятся к эпохе правления императора Нерона.

Поразительная живопись подземных пещер породила моду на сочетание странных персонажей и фигур в убранстве жилищ, отделке мебели, посуды, украшений. Дракон, держащий в зубах виноградную лозу, грифон с яблоком в лапе, двухголовый лев, перевитый плющом, – это типичные образы гротескного искусства.

Гротеск в литературе – это комический приём, необходимый, чтобы подчеркнуть абсурдность происходящего, обратить внимание читателя на нечто важное, скрывающееся за смешным, на первый взгляд, явлением.

В отличие от гиперболы (что это?), которая тоже склонна к преувеличениям, гротеск доводит ситуацию до крайности, делая сюжет абсурдным. В этой-то абсурдности и кроется ключ к пониманию образа.

Литература отличается от других видов искусства тем, что её содержание нельзя увидеть или потрогать, но можно представить. Поэтому гротескные сцены литературных произведений всегда «работают» на то, чтобы разбудить воображение читателя.

Примеры гротеска в литературе

Анализируя сатирические опыты со времён Аристофана до наших дней, можно сделать вывод, что гротеск – это отражённое в литературе социальное зло, заключённое в оболочку смеха.

В комедии «Лягушки», принадлежащей великому греческому драматургу, высмеиваются вещи серьёзные: судьба души после смерти, политика, стихосложение, общественные нравы. Персонажи попадают в царство мёртвых, где наблюдают спор между великими афинскими трагиками: Софоклом и недавно умершим Еврипидом.

Поэты ругают друг друга, критикуя старый и новый способ сложения стихов, а заодно и пороки современников. Вместо классического античного хора, который обычно сопровождал реплики героев, у Аристофана появляется хор лягушек, чьё кваканье звучит как смех.

Яркий пример гротеска – повесть Н. В. Гоголя «Нос». Орган обоняния отделяется от своего хозяина и начинает самостоятельную жизнь: отправляется на службу, в собор, гуляет по Невскому проспекту.

Самое интересное, что Нос воспринимается окружающими как вполне серьёзный господин, а вот покинутый им майор Ковалёв не может выйти из дому. Получается, что обществу важен не человек, а его атрибуты: чин, статус, облик. Гротескный образ разгулявшегося носа

На гротеске построены сатирические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. Например, герой одноимённого произведения Карась-идеалист олицетворяет философствующего интеллигента, оторванного от реальной жизни. Карась проповедует всеобщую любовь и равенство, тогда как хищные рыбы продолжают глотать мелкую рыбёшку.

Думая отговорить щуку от поедания себе подобных, идеалист гибнет. Его попытка пойти против законов природы комична, но за ней скрывается глубокая печаль от осознания этой истины.

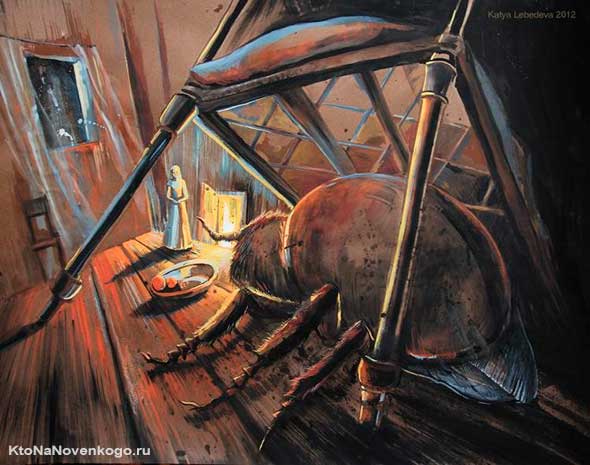

Однако не все исследователи считают гротеск исключительно комическим приёмом. В произведениях М. А. Булгакова сталкиваются столь мощные и фантастические образы, что смеяться над ними вряд ли придёт кому-то в голову.

Повести (что это?) «Роковые яйца» и «Собачье сердце» посвящены экспериментам человека над природой. Во всё ли нам дозволено вмешиваться? Какими могут быть последствия научных опытов? Эти вопросы всё более актуальны в эпоху клонирования и креоники. Гротески Булгакова пугают, предостерегают, своей зловещей достоверностью напоминая гравюры Гойи.

Гротеск в зарубежной литературе

Кроме уже упомянутых Аристофана и Гофмана, среди зарубежных писателей приёмом столкновения высокого и низкого пользовались Ф. Рабле, С. Брандт, Дж. Свифт. В ХХ веке непревзойдённым мастером гротеска стал немецкоязычный писатель Ф. Кафка.

Герой новеллы «Превращение» Грегор Замза просыпается и обнаруживает, что стал огромным насекомым. Попробовав перевернуться на другой бок, он понимает, что больше этого не может.

Любящий сын и брат, Грегор зарабатывал деньги для всей семьи, а теперь он оказывается ненужным. Близкие относятся к гигантской сороконожке с отвращением. Они не заходят в комнату Грегора, только сестра изредка приносит ему еду.

Постепенно отвращение к странному существу возрастает. Никто не догадывается, как «оно» страдает, слыша, как мать и отец обсуждают по вечерам возникшие проблемы. Однажды вечером сестра предлагает сыграть на пианино новым жильцам. Привлечённый звуками музыки из гостиной, герой выползает из своего убежища. Весёлая компания шокирована, выходит скандал.

Мучимый голодом, ранами и одиночеством, Грегор медленно умирает. Семья облегчённо выбрасывает из комнаты высохшее тельце насекомого. Родители замечают, что, несмотря на все невзгоды, сестра хорошеет.

Фантасмагорическая выдумка Кафки продолжает идею Гоголя о том, насколько мало значит человек, лишаясь своих социальных функций, как мало любви остаётся даже в самых близких людях.

Разговор о гротеске уводит в заветные глубины художественной образности. Этот приём удаётся лишь тем художникам, создания которых порождены долгими годами обдумывания. Вот почему гротеск в литературном произведении неизменно поражает и на всю жизнь остаётся в памяти.

История термина

Лексическое значение слова гротеск восходит к французскому языку. Слово grotesque, как и итальянское grottesco, переводится как «причудливый», но буквальный перевод французского слова grotesque — «гротовый», «относящийся к гроту» или «находящийся в гроте», от grotte — «грот» (то есть пещера или впадина). Это слово, в свою очередь, также восходит к латинскому crypta — «подземная», «скрытая», «подземелье».

Термин вошёл в распространение в XV веке, когда в результате археологических раскопок в подземных помещениях был найден Золотой дом Нерона — незавершённый дворцовый комплекс, который был основан императором после серьёзного пожара в 64 году н. э. Обладая большой фантазией и тонким художественным вкусом, Нерон приказал украсить стены комнат и коридоров необычными узорами, росписями с изображениями несуществующих животных и причудливых видов природы. Впоследствии дворец был разрушен императором Трояном.

Так как руины дворцового комплекса были обнаружены в эпоху Возрождения, гротескные мотивы быстро вошли в культуру той эпохи. Живопись подземных помещений зародила моду на создание необычных узоров и изображений в убранстве домов, отделке мебели, посуды, украшений и причудливых фигурок. Дракон с виноградной лозой в зубах, грифон с яблоком в лапе, двухголовый лев, тело которого перевито плющом, — всё это типичные примеры гротеска в искусстве.

Лексическое значение

Гротеск — средство художественной выразительности, в основе которого лежит резкий контраст. Он причудливым образом сочетает в одном предмете, казалось бы, совершенно не сочетаемые понятия — в равном соотношении простое и сложное, реализм и фантастику, комичное и трагичное, уродливое и смешное, безобразное и прекрасное, карикатура и правдоподобие.

Гротеск в литературе — это комический приём, используемый для подчёркивания абсурдности и для того, чтобы указать читателю на что-то важное, скрывающееся за забавным, на первый взгляд, событием. Абсурдность играет важную роль: в ней и кроется секрет понимания идеи произведения. Именно с помощью гротеска можно воззвать ко многим серьёзным философским и остросоциальным темам.

Литература отличается от других видов искусства тем, что её содержание невозможно увидеть или до него дотронуться, но можно представить. Поэтому гротеск делает ударение на то, чтобы удивить и тем самым разбудить воображение читателя своими нетипичными образами. Помимо прочего, этот стиль противостоит обыденности, расширяет границы мировоззрения человека и позволяет авторам в полной мере продемонстрировать свой неограниченный талант.

Синонимами к слову гротеск как к литературному понятию могут стать: карикатура, шарж, пародия, ирония, сатира, гипербола. С некоторыми из этих терминов его можно спутать. Но от иронии он отличается тем, что в нём забавное и смешное граничит со страшным и зловещим, а образы в нём, как правило, имеют трагический смысл. Юмор и ужас здесь — две стороны одной медали. В отличие от гиперболы — чрезмерного преувеличения, гротеск доводит ситуацию до крайности, до абсурда.

В советской литературе считалось, что гротеск — форма сатирического изображения, сатиры без гротеска не бывает, а значит, эти понятия практически одинаковые. Но впоследствии эту точку зрения опровергли в своих статьях многие исследователи.

Отличительные черты

Таким образом, можно выделить основные отличительные черты стиля гротеск. Их проще понять на литературных примерах:

- Чрезмерное преувеличение, искажение, карикатура. С точки зрения здравого смысла, многие гротескные образы кажутся чересчур неправдоподобными и странными. Например, в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» в вымышленном городе Глупове один градоначальник имел вместо мозгов приборчик, выдававший одну из запрограммированных фраз, а у другого была фаршированная голова.

- Смешное и пугающее неотделимы. Это позволяет продемонстрировать свойственные жизни противоречия и показать остросатирические образы. К примеру, в стихотворении В. Маяковского «Прозаседавшиеся» присутствуют образы чиновников, разорвавшихся на два заседания сразу: «сидят людей половины», при этом главный герой, увидев это, восклицает, что их «зарезали, убили!».

- Гротескные образы невозможно истолковать буквально. До конца непонятно, что они могут означать, поэтому они остаются непостижимы для человеческого разума и логики, благодаря чему сохраняют элементы загадочности. Примерами могут послужить образы из произведений Н. В. Гоголя «Нос», «Вий».

- Гротескные образы свободно пересекаются и взаимодействуют с обычными. Гротеск «живёт» в составе реальности, что только усиливает комический и экспрессивный эффект. При этом часто персонажи ничуть не удивляются происходящим из ряда вон выходящим событиям. Можно вспомнить повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце»: даже если люди и удивлялись превращению собаки в человека, все считали это вполне возможным научным прорывом, но никак не фантастикой.

- Может проявляться в виде композиционного контраста. В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» наблюдается причудливое сочетание бытового описания Москвы с фантастическими образами Воланда и его свиты.

- Очень часто в литературе данный приём используется для описания сновидений героев. Например, эпизод сна Татьяны Лариной из произведения Пушкина «Евгений Онегин»: во сне героиня видит Онегина в убогом шалаше в окружении группы страшных зверей и чудовищ — автор приводит описания их гротескных образов: «…Один в рогах, с собачьей мордой, Другой с петушьей головой, Здесь ведьма с козьей бородой» и т. д. Ещё одним примером может стать сон Родиона Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором герой видит хохочущую старуху.

Примеры в литературе

Изначально гротеск использовался в мифах, легендах, былинах и сказках. Химеры, кентавры — всё это гротескные образы: к примеру, кентавр сочетает в себе черты человека и животного. Также мотивы гротеска прослеживаются в изображениях некоторых древних богов.

Другой яркий гротескный образ — Кощей Бессмертный, в котором человеческое сочетается с неведомыми потусторонними силами и мистическими возможностями. Образ Бабы-Яги также сочетает в себе и безобразное, и пугающее, но и забавное.

Гротеск присущ художественному мышлению таких авторов, как:

- древнегреческий комедиограф Аристофан;

- Франсуа Рабле;

- Лоренс Стерн;

- Эрнст Теодор Амадей Гофман;

- Николай Васильевич Гоголь;

- Марк Твен;

- Франц Кафка;

- Михаил Афанасьевич Булгаков;

- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Можно кратко перечислить некоторые известные примеры гротеска в литературных произведениях:

- Н. В. Гоголь «Нос». Пожалуй, самое известное произведение с гротескной составляющей. Нос сбегает с лица коллежского асессора Ковалёва, настоящего карьериста, и начинает жить собственной жизнью, при этом оказавшись на три чина выше его самого. Через гротеск автор показывает образ пустого и напыщенного человека, который гоняется за высоким статусом и думает только о внешней эффектности, но, лишившись её, оказывается никому ненужным.

- Аристофан «Лягушки». В этой комедии через высмеивание затрагиваются такие серьёзные темы, как судьба души после смерти, политика, творчество и стихотворения, нравы общества того времени. Бог Дионис отправляется в загробный мир и хочет вывести оттуда Еврипида, так как после его смерти в Афинах совсем не осталось хороших трагиков. В царстве мёртвых происходит спор между Софоклом и Еврипидом, во время которого вместо классического античного хора, призванного сопровождать фразы персонажей, слышится только хор лягушек. Их кваканье звучит как смех — в этом и заключается гротеск, передающий абсурдность ситуации.

- Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Роман высмеивает многие пороки общества, государство и церковь того времени. При помощи гротеска созданы портреты двух основных героев — великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. Они живут рядом с обыкновенными людьми, иногда едят с ними за столом и плавают с ними на одном корабле. Один из великанов присаживается отдохнуть на собор Парижской Богоматери и принимает пушечные ядра за мух. Кульминации гротеск достигает в том эпизоде, когда Пантагрюэль, высунув язык, закрывает им от дождя своё войско, а один из его верных подданных случайно оказывается во рту у своего господина и видит там города и деревни.

- Ф. Кафка «Превращение». Однажды главный герой Грегор Замза внезапно превращается в уродливое насекомое, причём причины этого события не раскрываются (как и в произведении Гоголя «Нос»: автор просто констатирует факт произошедшего). И хотя герой сохраняет человеческий рассудок, в итоге он просто умирает насекомым, перестав быть обузой для своей семьи. Фантасмагорическая идея произведения продолжает тему, поднятую Гоголем в произведении «Нос»: о том, как мало значит человек, лишившись своих социальных функций, и как он становится ненужным даже близким людям.

- Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Эта сказочная повесть вся написана в жанре гротеск, благодаря этому приёму описывается и главная фигура произведения — уродливый телом и душой малыш Цахес. Добрая фея из жалости заколдовывает его, поэтому теперь люди перестают замечать его телесное и душевное уродство, а, наоборот, тянутся к нему. Благодаря этой способности он начинает совершать множество неблаговидных поступков, но всё равно очаровывает окружающих. Лишь люди искусства и меланхоличный студент Бальтазар видят его истинную натуру. Когда в итоге он оказывается разоблачён, то в духе гротеска тонет в своём замке в горшке с нечистотами.

- А. Франс «Остров пингвинов». Это гротескная пародия на французскую историю. Близорукий аббат Маэль по ошибке принял пингвинов за людей и окрестил их, из-за чего возникло множество сложностей на небе и на земле. Происходит возникновение государственности пингвинов, в их обществе тоже происходят исторические события, современником которых стал автор. Ситуация кажется абсурдной с точки зрения здравого смысла.

- М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». В этой сказке жадный помещик изгнал из своего имения работящих мужиков, чтобы они не ели его хлеб, но на самом деле не смог обойтись без них. Вскоре он оброс, одичал, а через какое-то время уже начал ходить на четвереньках и «утратил даже способность произносить членораздельные звуки». Это гипербола и гротеск. Его превращение в дикого зверя высмеивает истинную натуру существующей власти. Следует сказать, что и во многих других сатирических сказках Салтыкова-Щедрина присутствуют элементы гротеска: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Карась-идеалист».

Иногда целые романы являются набором причудливых образов: в них очень много различных деталей и эпизодов, которые можно отнести к гротеску. К ним относятся: «История одного города» Салтыкова-Щедрина, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Замок» Кафки, «Мёртвые души» Гоголя. В поэзии гротеск особенно характерен для творчества Маяковского.

Гротеск (фр. grotesque, буквально — причудливый; комичный; итал. grottesco — причудливый, итал. grotta — грот, пещера[1]) — вид художественной о́бразности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. Присущ художественному мышлению (произведения Аристофана, Лукиана, Ф. Рабле, Л. Стерна, Э. Т. А. Гофмана, Н. В. Гоголя, М. Твена, Ф. Кафки, М. А. Булгакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина).

«Мать природа» в окружении гротесков на фреске в Villa d’Este.

Использование в разговоре слова гротеск обычно означает странный, фантастический, эксцентричный или уродливый, и, таким образом, часто используется для описания странных или искажённых форм, таких как масок на празднике Хеллоуин или горгульи на соборах. Кстати, что касается видимых гротескных форм в готических зданиях, когда они не используются в качестве водосточных труб, они должны называться гротесками или химерами, а не горгульями.

Этимология

Слово гротеск пришло в русский язык из французского. Первичное значение французского grotesgue — буквально гротовый, относящийся к гроту или находящийся в гроте, от grotte — грот (то есть небольшая пещера или впадина), восходит к латинскому crypta — скрытый, подземный, подземелье. Выражение появилось после обнаружения древних римских декораций в пещерах и похоронных участков в XV веке. Эти «пещеры» , на самом деле были комнатами и коридорами Золотого дома Нерона, незавершённого дворцового комплекса, основанного Нероном после большого пожара в 64 году н. э.

Французское неоклассическое расписное убранство, изображающее классических грифонов, не гротесков, во Дворце Фонтенбло, 1780-е.

В архитектуре

Часто путают гротеск с горгульями, но каменная резьба в стиле гротеск не предназначена для отвода воды. Этот вид скульптуры также называют химерой. Используемый корректно, термин горгулья относится к жутким резным фигурам, специально созданным для отвода дождевой воды от стен здания.

В литературе

Гротеск — в литературе одна из разновидностей комического приёма, которая сочетает в фантастической форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное, а также сближает далёкое, сочетает несочетаемое, переплетает нереальное с реальным, настоящее с будущим, вскрывает противоречия действительности. Как форма комического гротеск отличается от юмора и иронии тем, что в нём смешное и забавное неотделимы от страшного и зловещего; как правило образы гротеска несут в себе трагический смысл. В гротеске за внешним неправдоподобием, фантастичностью кроется глубокое художественное обобщение важных явлений жизни.

Термин «гротеск» получил распространение в пятнадцатом столетии, когда при раскопках подземных помещений (гротов) были обнаружены настенные росписи с причудливыми узорами, в которых использовались мотивы из растительной и животной жизни. Поэтому первоначально гротеском назывались искаженные изображения.

Как художественный образ гротеск отличается двуплановостью, контрастностью. Гротеск — всегда отклонение от нормы, условность, преувеличение, намеренная карикатура, поэтому он широко используется в сатирических целях. В советской литературе было мнение, что гротеск и сатира понятия почти одинаковые:гротеск-«форма сатирического изображения, сатиры без гротеска не бывает». Однако Г. Абромович, А. Бушмин, Б. Дземидок, Д. Николаев и В. Фролов эту точку зрения опровергают.

Примерами литературного гротеска могут служить повесть Н. В. Гоголя «Нос» или «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» Э. Т. А. Гофмана.

См. также

- Риголетто, Джузеппе Верди, опера в трёх актах.

- Маска

- Хеллоуин

- Мейерхольд

Примечания

- ↑ Определение сло́ва в БСЭ

Музыка

The Golden Age of Grotesque — 5-ый студийный альбом Marilyn Manson, написанный в 2003 году. Гротеск занимает немалое значение в творчестве Мэрилина Мэнсона.

Grotesque — одна из песен вымышленной дэт-метал группы Detroit Metal City.

Suicide Grotesque — песня группы Comatose Vigil.

Литература

- Sheinberg Esti Ирония, сатира, пародия и гротеск в музыке Шостаковича (Irony, satire, parody and the grotesque in the music of Shostakovich (in English)).. — UK: Ashgate. — P. 378. — ISBN ISBN 0-7546-0226-5

- Kayser, Wolfgang (1957) The grotesque in Art and Literature, New York, Columbia University Press

- Lee Byron Jennings (1963) The ludicrous demon: aspects of the grotesque in German post-Romantic prose, Berkeley, University of California Press

- Bakhtin Mikhail Rabelais and his world. — Bloomington

образ встречается в песни группы Климбатика: Indiana University Press, 1941.

- Selected bibliography by Philip Thomson, The Grotesque, Methuen Critical Idiom Series, 1972.

- Dacos, N. La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance (London) 1969.

- Kort Pamela Comic Grotesque: Wit And Mockery In German Art, 1870-1940. — PRESTEL. — P. 208. — ISBN ISBN 9783791331959

- FS Connelly «Modern art and the grotesque» 2003 assets.cambridge.org [1]

- Video tour of the most vivid examples of medieval Parisian stone carving — the grotesques of Notre Dame

- The mockery of wit By Roberta Smith

Сатирические приемы

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 216.

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 216.

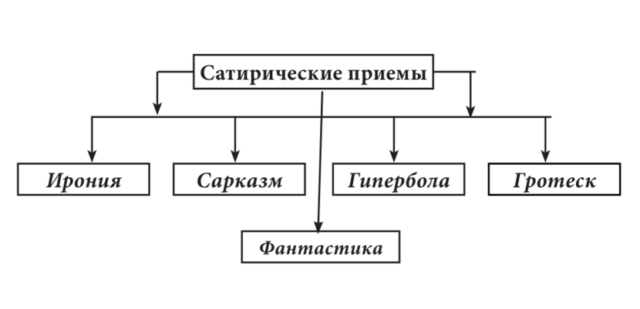

Сатира – это вид комического, мощный инструмент, направленный на высмеивание пороков общества и его недостатков. Сатирические приемы, которые использует автор, являются важной составляющей произведения. Так что такое сатирические приемы, какие художественные средства к ним относятся?

Сатирические приемы

Оружием сатиры являются гипербола, гротеск, аллегория, сарказм, эзопов язык, аллюзия, перифраз и многое другое. Рассмотрим самые известные сатирические приемы:

- Сарказм (от греческого sarkasmos – издевательство) – разновидность комического, способ проявления авторской позиции в произведении, язвительная насмешка. Например, с сарказмом выражено чувство разочарования в жизни в стихотворении М. Ю. Лермонтова “Благодарность”:

За все, за все тебя благодарю я:

За тайные мучения страстей,

За горечь слез, отраву поцелуя,

За месть врагов и клевету друзей;

За жар души, растраченный в пустыне,

За все, чем я обманут в жизни был…

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне

Недолго я еще благодарил.

- Гипербола (от греческого hyperbole – преувеличение) – литературный прием, преувеличение. Например, с помощью гиперболы часто создавал образы В, Маяковский. Например, “Раздирает рот зевота шире Мексиканского залива”.

- Гротеск – такой художественный прием, в котором сочетается на контрасте фантастическое и реальное. Например, в произведениях Гоголя “Нос” и Булгакова “Мастер и Маргарита”.

- Аллегория (от греческого allos – иной и agoreuo – говорю) – один из тропов, воплощение отвлеченного понятия, явления или идеи в конкретном образе. Например, в баснях Крылова “Стрекоза” – аллегория легкомыслия.

- Аллюзия (от латинского allusio – намек) – одна из форм иносказания, использование какой-либо фразы в качестве намека на общеизвестный факт. У Маяковского “Такого отечества такой дым разве уж настолько приятен” – фраза является намеком на высказывание Чацкого, героя комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума”: “И дым отечества нам сладок и приятен”.

Умение определить основу аллюзии помогает глубже понять смысл и цель высказывания

- Эзопов язык – особый вид иносказания; язык намеков, маскирующий мысль и помогающий передавать ее, несмотря на запрещение

Эзопов язык – это своего рода словесная тайнопись

Что мы узнали?

Данная статья поможет школьникам выучить, какие сатирические приемы существуют, и для чего они нужны в произведении. Здесь перечисляются такие средства сатиры, как гипербола, аллюзия, сарказм, гротеск.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Алина Омарова

5/5

-

Роман Закутский

5/5

Оценка статьи

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 216.

А какая ваша оценка?