Вступление и заключение к сочинению.

Вы должны учитывать следующие правила создания вступления и заключения в сочинении:

1. Вступление (без плана и эпиграфа) и заключение вместе не должны превышать по объему четверти всего сочинения.

2. Вступление и заключение должны быть связаны друг с другом по смыслу. Обычно во вступлении задается вопрос или ставится проблема, а в заключении даются ответы или показывается, что проблема решения не имеет.

3. Вступление и заключение должны быть связаны по смыслу с основной частью сочинения.

Виды вступлений к сочинению.

1.Репортажное описание. Самый удачный вид вступления. Если удастся ярко описать какую-то картину, ситуацию, проверяющий просто увлечется чтением сочинения и забудет об ошибках. Глаголы должны быть в форме настоящего времени. Используйте побольше назывных предложений. Описывать ситуацию надо так, будто вы видите ее на самом деле и ведете прямой репортаж о происходящем. Луче всего не говорить сразу, что происходит, потомить читателя ожиданием развязки или пояснения.

Пример.

“На обложке книги — две фигуры: солдат в телогрейке, галифе, кирзовых сапогах и шапке-ушанке и мальчонка лет пяти- шести, одетый тоже почти по-военному. Конечно, вы догадались. Это “Судьба человека” Михаила Александровича Шолохова.” (Тема: Судьба военного поколения в рассказах Шолохова.)

“.За окном сгущались сумерки. Неторопливо падал снег. Кругом была такая тишина, что казалось, только треск дров в жарко пылающем камине напоминал, что жизнь не прекращалась.

Вдруг Пушкин явственно услыхал звон колокольчика. Он бросился к окну. Как был в одной рубахе, босиком — распахнул двери, ведущие из сеней на крыльцо дома. Из саней выскочил кто-то в шубе, схватил в охапку, потащил в комнаты. Это был Пущин, навестивший поэта в ссылке в Михайловском. Шла зима 1825 года.” (Тема: Дружба в жизни и поэзии Пушкина).

2. А — великий русский писатель. Он оставил многотомные труды, которые до сих пор с наслаждением перечитывает все человечество. Его имя бессмертно. И т.д., и т.п.

Слабое вступление, но и его при случае можно использовать за неимением лучшего.

3. Обыгрывание даты смерти автора. Это удачное начало. Во-первых, смерть — повод подвести итог жизни и творчества, во-вторых, под это дело можно написать слезное начало, а если у проверяющего возникли какие-то эмоции — это хорошо. Но любую дату надо связывать с главной мыслью.

Пример.

“Он возвращался на родину. Позади осталась Европа, впереди русская земля. Гоголь ехал умирать. Колокольчик мерно отсчитывал дорожные ухабы пыльного шляха. Стояло душное лето 1847 года.”

4. Обыгрывание даты рождения автора. Школьники часто начинают свои сочинения с даты рождения автора. Это начало не очень удачно и правомерно только в том случае, если дата не просто названа, а связана с основной частью сочинения (через связь с другими событиями в мире: происшедшим в стране, в семье писателя, с затмениями лун и солнца, полетами комет, рождениями людей и эпох.)

Пример.

“Вероятно, есть какая-то символика в том, что Пушкин родился накануне нового столетья. Все, что принес он с собой не только в литературу, но и в миропонимание, было необычны для многих его соплеменников. Пушкин значительно обогатил свое время.”

5. Обыгрывание даты написания произведения. Во вступлении такого вида необходимо показать, какие события жизни страны повлияли на автора, как они отразились в произведении.

6. Обыгрывание даты событий произведения. Авторы не всегда пишут о том времени, в котором живут. Пушкин, например, описывал восстание Пугачева, Толстой войну начала века. Во вступлении такого вида важно дать объяснение, почему автор начал описывать именно те исторические события.

7. Отталкивание от цитаты. Сочинение начинается с эпиграфа или цитаты в первом абзаце. Далее идет фраза типа: “я не случайно начал свое сочинение с этих слов” и начинается обсуждение смысла процитированной фраз, потом — плавный переход к основной части сочинения. Такое вступление может получиться очень удачным.

8. Раскрытие основного понятия темы сочинения.

Пример.

“Добро и зло. Понятия вечные и неразделимые. И пока живы дух и сознание человека, они будут бороться друг с другом, добро будет открываться человек, освещая ему путь к истине.” (Тема: Добро и зло в романе Булгакова “Мастер и Маргарита”.)

9. Произведение “.” — неустаревающее, великое, многогранное, всеми читаемое и т.д. Слабое вступление, но пригодное в случае предательства воображения на экзамене.

10. Основная проблема, которая волновала писателя — это. Некоторые писатели всегда пишут об одном и том же (их тема не меняется) или думают над одними и теми же вопросами (их проблема не меняется). Например, Некрасов всегда писал о народе и думал над тем, как народ спасти от гнета. Во вступлении к сочинению можно показать основную тему или проблему автора для того, чтоб рассмотреть конкретное произведение в ряду других произведений этого автора. Если четко выделить проблему и довести ее до философского осмысления, может получиться замечательное вступление.

Пример.

“Александр Николаевич Островский впервые в русской литературе глубоко и реалистично изобразил быт и нравы русского купечества, нарисовал колоритные образы самодуров, мир темного царства. Не побоялся показать консервативную силу этого мира.”

“Творчество великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева — гимн высокой, вдохновенной, поэтической любви.”

11. Личное восприятие. Проблема, которая взволновала автора сочинения после прочтения и анализа произведения. Высказывание и анализ своих мыслей всегда импонирует проверяющему.

Пример.

“Что же такое простота, правда, доброта? Всесилен ли человек, обладающий всеми этими свойствами характера? Я часто задавал себе эти вопросы, но ответить на них мне было трудно. Я обращаюсь к классике. Пусть она мне поможет в этом разобраться. Имя Льва Николаевича Толстого знакомо мне с раннего детства. Но вот недавно, всего лишь год назад, я прочитал роман “Война и мир”. Это великое произведение заставило меня по-иному посмотреть на вопросы, которые стоят в начале моего сочинения.”

Основные сведения, которые необходимо знать при написании сочинения в задании С1.

Другие части курса:

Часть 2 — выявление и формулирование проблемы.

Часть 3 — комментарии к сформулированной проблеме.

Часть 4 — позиция автора.

Часть 5 — аргументация собственного мнения по проблеме.

Основные сведения

План

1. Вступление (2-3 предложения, подводящих к теме рецензируемого текста).

2. Проблема, поднятая в тексте.

3. Комментарий.

4. Авторская позиция.

5. Позиция ученика по поднятой в тексте проблеме (согласие, несогласие, частичное несогласие, двойственная или противоречивая оценка).

6. Аргументы, подтверждающие или опровергающие авторскую позицию (ученик приводит не менее двух аргументов, опираясь на свой жизненный и (или) читательский опыт).

7. Заключение (1-2 предложения должны придать завершенность сочинению, связать его с исходным текстом).

Речевые образцы

Как начать сочинение

Можно начать:

1) с кратких сведений об авторе, о его творчестве, если это имеет отношение к тексту.

Например:

К. Г. Паустовский (М. М. Пришвин) — один из удивительных мастеров художественного слова, его произведения воспитывают в нас трепетное отношение к природе, умение видеть прекрасное в окружающем мире. Вот и прочитанный мною текст переносит меня в

или

Но в данном тексте автор выступает в неожиданной для меня роли философа и размышляет о «зеркальной» связи человека и природы.

2) с длинного ряда однородных членов предложения с обобщающим словом (в качестве однородных членов чаще всего используются отвлеченные существительные, обозначающие понятия, связанные с темой текста).

Например:

Вера, надежда, любовь (верность, преданность, дружба, взаимопомощь, милосердие и т.д.) — без этих нравственных категорий невозможно представить себе духовную жизнь человека. Известный современный публицист в своей статье делится с читателями размышлениями о том, что…

3) с двух — трех риторических вопросов, подводящих к теме или главной мысли текста (в вопросах уместно использовать слова-антонимы).

Например:

Как в наш век противоречий и социальных потрясений не разучиться отличать истинное от ложного? Как понять, что благотворно влияет на душу, а что развращает, губит ее? Как отличить культуру от «псевдокультуры»? Над этими сложными философскими проблемами размышляет в своей статье…

4) со своих размышлений по поднятой автором проблеме.

Например:

Я не раз задумывался о том, что самые важные жизненные понятия очень трудно бывает объяснить словами. Любовь, вера, счастье — без этих нравственных категорий невозможно прожить, а дать «определение» им не так уж просто. В данном тексте автор предлагает поразмышлять о роли…

Комментарии

— В тексте говорится (повествуется, описывается, автор размышляет, рассуждает и т.п.) о …

— В небольшой по объему статье автор затрагивает несколько важных проблем: …

— В рецензируемом тексте можно отметить высокую «плотность мысли»: автор говорит не только о …, но и о ….Такой смысловой емкости автор достигает при помощи ….

— Автор не формулирует основную мысль своей статьи, но всем ходом рассуждений подводит нас к выводу: ….

— Прочитав текст, я пришел к выводу (я понял, я пришел к заключению, я понял позицию автора).

— Содержание текста значительно шире его темы. Рассказывая о …, автор подразумевает …

Как прокомментировать позицию автора

Речевые образцы для комментирования авторской позиции

Авторскую позицию можно прокомментировать, умело используя частичное цитирование.

Например:

а) Автор приходит к интересному, неожиданному выводу: «шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе».

б) С.Соловейчик делится с читателями своими размышлениями о том, что вера — это «важнейшая функция души». Автор ненавязчиво, без чрезмерной назидательности доказывает, что без этого «передаточного механизма» между умом и сердцем «высохнет душа» человека.

Речевые образцы для выражения собственного мнения о прочитанном

Ключевые фразы к тексту на актуальную, злободневную тему:

• Я не раз задумывался о том и поэтому тема текста близка и понятна мне.

• Несмотря на то, что и раньше я много думал о …, интересной и неожиданной мне показалась мысль автора о …

• Тема текста близка и понятна мне, потому что я и сам не раз испытывал подобные чувства (оказывался в такой ситуации).

• Проблема …не может не волновать моих современников. Известный публицист … в своей статье говорит о …

Ключевые фразы к научно-популярному тексту:

• На уроках …я изучал в разделе …, поэтому проблема, о которой говорит автор текста, знакома мне (понятна).

• О сложных научных понятиях автор говорит доступно, используя общенаучные термины (примеры).

• Чтобы сделать свою точку зрения более доказательной, автор цитирует (ссылается на мнение) таких известных …, как …

• Хотя текст сначала и показался мне сложным, но, прочитав его во второй раз, я понял, что …

• Признаться, я никогда раньше не читал о …, так что текст …заинтересовал меня, я узнал много нового о…

Ключевые фразы к тексту на тему, далекую от интересов ученика:

• Прочитав текст (автора), я поймал себя на мысли, что никогда раньше не задумывался о …

• Интересной и неожиданной мне показалась мысль автора о …

• Мой небогатый жизненный опыт не позволяет мне выразить четкую позицию по данному вопросу. Но, прочитав текст, я задумался о том, что … (я узнал, что)

• Я никогда раньше не задумывался над этой проблемой, и, боюсь, моя позиция покажется расплывчатой.

• Поэтому я вынужден согласиться с автором, которому удалось доступно рассказать о …

Речевые образцы для окончания сочинения по данному тексту

Закончить сочинение надо фразой, которая подводит итог всему сказанному и логически связывает творческую работу ученика с прочитанным текстом.

Вот несколько удачных, на наш взгляд, заключительных фраз из сочинений выпускников.

1) Прочитанный текст В. Астафьева помог мне утвердиться во мнении, что дружба в сочетании с любовью и заботой близких формирует личность человека. Кроме того, автор «заразил» меня своим оптимизмом: мне тоже хочется верить, что добрых людей в жизни больше, чем злых.

2) Прочитав статью, я понял, как хрупок этот музейный мир, недолговечны его «экспонаты», которые часто подвергаются «потребительскому» отношению. Так давайте вместе позаботимся о том, чтобы эти вековые ценности сохранили свою значимость и для будущих поколений.

3) Статья С. Соловейчика задела меня за живое, побудила задуматься о том, что я благодарна своим родителям за мое воспитание: они привили мне веру в лучшее, и я надеюсь, что эта «функция души» поможет мне в жизни.

Композиция сочинения

В тексте должно быть, как минимум, 5 абзацев:

• вступление;

• проблема;

• анализ исходного текста с опорой на авторскую позицию;

• выражение и аргументация собственной позиции;

• заключение – выводы.

Полезные памятки

Памятка 1. Основная проблема

Основная проблема — это та, которая стала объектом раздумий автора, над которой он в основном размышляет; к которой он неоднократно возвращается, по которой отчётливо заявлена авторская позиция.

В тексте

исследуется

анализируется

поднимается

рассматривается

затрагивается

проблема (чего? — Р.п.)

нравственного выбора

экологии

добра и зла и т.д.

Автором проблема может быть:

поставлена

изложена

рассмотрена

выдвинута

затронута

поднята

сформулирована

исследована

проанализирована

Памятка 2. Оценочные слова

Без оценочных слов, помогающих передать впечатление от прочитанного, позиция экзаменуемого не считается сформулированной!

с удовольствием прочитал…

нельзя остаться равнодушным…

к сожалению, …

к немалому удивлению, узнал, что…

убеждённость автора в правильности данных им оценок не может не вызвать симпатии читателя

разделяя негодование автора, хочу сказать, что…

оригинальность авторского решения данной проблемы вызывает восхищение

возмущает (радует, восхищает, огорчает и т.п.) то, что…

интересно то, как автор … и т.п.

Памятка 3. Аргументы

Аргументами также являются:

ссылки на передачи телевидения, радио, кинофильмы

имена исторических деятелей

ссылки на признанные авторитеты и их произведения

свидетельства очевидцев

названия событий

цитаты

даты

различные факты (место, обстоятельства, участники событий)

собственные наблюдения и выводы

положения официальных документов

различные общественные законы

законы природы

народная мудрость (пословицы, поговорки, приметы и т.п.)

статистические данные

примеры из художественной, научно-популярной, исторической литературы

примеры из жизни окружающих

Памятка 4. Авторская позиция

Авторская позиция может быть выражена:

1. Чётко, прямо, непосредственно

в названии текста

в отдельных предложениях текста

через ряд аргументов

2. Через модальный план текста

риторические вопросы

риторические восклицания

порядок слов

лексические повторы

оценочную лексику

модальные слова и частицы

ряд вводных слов, словосочетаний, предложений

Языковые клише для изложения авторской позиции:

Автор считает, что…

Автор утверждает, что…

Автор убеждён, что… и подобная уверенность небезосновательна.

Автору важно убедить читателя в том, что…

Бесспорно мнение автора о том, что…

Цель автора — заставить читателя обратить внимание на …

Задача автора — убедить читателей в том, что…

Автор так определяет своё отношение к поднятой проблеме: …

Автор подводит читателя к мысли о том, что…

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что…

Решая проблему, автор приходит к следующему выводу: …

«…» — в этих словах, по-моему, отражена идея текста.

«…» — в этом высказывании (указать автора) нашла своё отражение идея текста.

«…» — это высказывание точно отражает позицию автора.

… — вот основная идея (мысль) текста.

«…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

… — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

… — в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

… — всё это позволило автору выразить мысль о том, что…

… — вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

… — вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

Позиция автора очевидна: …

Памятка 5. Комментарии

В комментарии не должно быть:

пересказа исходного текста или любой его части

рассуждений по поводу всех проблем текста

комментариев о действиях героев текста

общих рассуждений о тексте (ведь экзаменуемому нужно прокомментировать одну из проблем!)

Памятка 6. Этическая ошибка

Этическая ошибка связана с проявлениями речевой агрессии как внешне выраженными, так и скрытыми.

Речевая агрессия – это грубое, оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго.

Образец сочинения-рассуждения по прочитанному тексту

Текст

(1)Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмысленная речь – всё подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное ранение.

(2)– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?..

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. (9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки.

(10)Варя сразу наткнулась на главное место.

(11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. (12)– Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещё оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. (15)Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку.

(16)Происшествие случилось в одной русской деревне, которую наша часть проходила в отступлении. (17)Я шёл последним в роте… а может, и во всей армии последним. (18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем ребёнок, видимо, на школьной скамье приученная любить Красную Армию… (19)Конечно, она не очень разбиралась в стратегической обстановке. (20)Она подбежала к нам с полевыми цветами, и, так случилось, они достались мне. (21)У неё были такие пытливые, вопросительные глаза – на солнце полуденное в тысячу раз легче глядеть, но я заставил себя взять букетик, потому что я не трус, матерью моей клянусь тебе, Поленька, что я не трус. (22)Зажмурился, а принял его у неё, покидаемой на милость врага… (23)С тех пор держу тот засохший веничек постоянно при себе, на теле моём,

словно огонь за пазухой ношу, велю его в могилу положить на себя, если что случится. (24)Я-то думал, семь раз кровью обольюсь, прежде чем мужчиной стану, а вот как оно происходит, всухую… и это купель зрелости! – (25)Дальше две строчки попались вовсе неразборчивые. – (26)И не знаю, Поленька, хватит ли всей моей жизни тот подарок оплатить…»

(27)– Да, он очень вырос, твой Родион, ты права… – складывая письмо, сказала Варя, потому что при подобном строе мыслей вряд ли этот солдат оказался бы способен на какой-либо предосудительный поступок.

(28)Обнявшись, подружки слушали шелест дождя и редкие, затухающие гудки автомашин. (29)Темой беседы служили события истекшего дня: открывшаяся на центральной площади выставка трофейных самолётов, незасыпанная воронка на улице Весёлых, как они уже привыкли её называть в обиходе между собой, Гастелло, чей самозабвенный подвиг прогремел в те дни на всю страну.

(По Л. Леонову*)

Сочинение

Вступление

Каждый человек в определенный период жизни проходит путь взросления. Большинство людей взрослеет в течение ряда лет, постепенно набираясь жизненного опыта. Кто-то становится взрослым быстро, совершая, например, какой-либо героический поступок. И лишь у немногих взросление происходит мгновенно, неожиданно.

Формулировка проблемы

Проблема взросления человека не может оставить равнодушным никого, в том числе и известного русского писателя, автора романа «Русский лес» Леонида Леонова. Она не зависит от времени, от национальной принадлежности человека и от того, жителем какой страны он является. А от чего же зависит взросление?

Комментарий к сформулированной проблеме

Так, размышляя над причинами запоздалого взросления нынешних молодых людей, можно сказать, что сегодня многие юноши и девушки окружены заботой близких людей, обеспечивающих их материальное благополучие и душевный комфорт, большинство из них не испытывает чувства ответственности за других, не знает войн и голода. А ведь именно война часто делает человека взрослым, заставляя принимать ответствественные решения.

Позиция автора

Так, герой представленного текста становится взрослым именно на войне. Леонид Леонов, размышляя над проблемой взросления человека, показывает условия – необычные, неожиданные – этого взросления. Он утверждает, что необязательно «семь раз кровью облиться», чтобы стать мужчиной. Порой молодому человеку достаточно получить скромный букетик цветов от маленькой девочки, чтобы почувствовать ответственность не только за себя, но и за таких вот детей, желание защитить их, уберечь от страшной беды.

Моя позиция. Аргументы

Трудно не согласиться с позицией автора. Взросление может произойти с человеком порой неожиданно, и война часто служит, образно выражаясь, катализатором обретения зрелости. В подтверждение этого можно привести ряд аргументов.

Если мы обратимся к роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир», то, конечно, вспомним юного Петю Ростова, который в пятнадцать лет, несмотря на уговоры семьи, добровольно отправился на войну с французами, чтобы постоять за Отечество, защитить своих близких от врага.

Из повести Валентина Катаева «Сын полка», посвящённой другой Отечественной войне, мы узнаём, что герой её, Ваня Солнцев, потерявший в военное время всех близких и оказавшийся на оккупированной фашистами территории, хлебнувший лиха, попадает наконец на батарею разведчиков, которой командует капитан Енакиев. Он, совем ещё мальчик, став сыном полка, храбро воюет, ходит, рискуя жизнью, в немецкий тыл. Война делает этого ребенка взрослым человеком, готовым постоять за Родину, за жизнь людей.

Заключение

Главное, что объединяет этих столь разных героев, — их мысли, чувства, желание быть нужным своему Отечеству в пору тяжких испытаний. Есть чему поучиться у таких, как Петя Ростов и Ваня Солнцев, есть чему позавидовать многим моим сверстникам!

Другие части курса:

- Как написать сочинение правильно и красиво?

- Вступительная часть

- Содержательная часть

- Заключительная часть

- Как писать школьные сочинения

- Как правильно написать сочинение-рассуждение?

- Основная часть: аргументы, содержание аргументов

- Вывод

- Как правильно писать эссе?

- План эссе

- Как подготовить сообщение на заданную тему?

- Структура сообщения

- Пишем правильно

- Как написать изложение кратко и правильно?

- Как написать сжатое изложение

- Основные правила краткого изложения текста

- Самые распространенные ошибки

- Как написать диктант правильно и без ошибок?

- Основные правила написания диктанта

- Как подготовиться к диктанту

- Самые распространенные ошибки (на что обратить внимание)

- Как выучить стих быстро и правильно?

- Как правильно учить стихи

- Как выучить стих быстро наизусть

- Как выучить очень большое стихотворение

- Самые распространенные ошибки

- Как выучить рассказ с пересказом?

- Как выучить рассказ быстро

- Как подготовить пересказ

- Самые распространенные ошибки

- Сочинение рассуждение на лингвистическую тему. Как писать сочинение?

- Структура сочинения

- Как правильно написать сочинение по картине художника?

- Составляем план сочинения

- Описание картины

- Раскрытие темы и вывод

- Как написать сравнительную характеристику двух героев?

- Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку?

- Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (структура)

- Определение и формулировка проблемы, комментарии к проблеме, позиция автора

- Ваша позиция, аргументы

- Вывод

Школьный помощник это помощь учащимся в освоении школьных предметов по русскому языку и литературе. Это не словарь и не учебник, а скорее небольшой сборник статей, советов и решений о том, как подготовиться к выполнению письменных и устных работ: как написать определенную форму сочинения, как правильно писать изложение, диктант, как легче выучить стихотворение, небольшой рассказ и другая помощь в подготовке к школьным заданиям.

Как написать сочинение правильно и красиво?

Грамотно оформленное сочинение должно состоять из трех основных частей:

- Вступление,

- Содержание,

- Заключение.

В сочинении ставится задача раскрытия темы в соответствии с поставленными вопросами.

Пишем сочинение правильно: Если нам требуется написать самое обыкновенное школьное сочинение, то рассмотрим его здесь же на наглядном примере.

Будем придерживаться трех (классических) основных частей: Вступление; содержание; заключение.

Вступительная часть

Вступительная часть знакомит читателя с темой сочинения и подводит к раскрытию основных аспектов работы. Можно описать название темы сочинения, раскрыть суть названия, задаться вопросом, ответ на который будет раскрыт в содержательной части и резюмирован в заключении.

Допустим, пишется сочинение на тему “Природа родного края”. Опишите во вступлении, чем примечательна родная природа, и почему именно красота природы родного края послужила темой сочинения. Если сочинение на тему времен года, опишите, почему именно рассматриваемое время года послужило темой сочинения, чем затрагивает вас именно этот период, чем привлекает и, может быть, вызывает особую симпатию любимое время года.

Содержательная часть

Содержательная часть – самая главная, основная часть сочинения, в ней раскрывается тема, разъясняется суть сочинения. Покажите ваше видение природы, как видят природу другие авторы в художественной литературе. Избегайте простого изложения или пересказа, попробуйте осмысленно описать самые яркие впечатления, которые оставляет у вас природа.

Для большей наглядности, попробуйте мысленно совершить прогулку по любимым местам родного леса, заглянуть в любимые уголки родной природы, опишите то, что вы видите вокруг, то, как представляете себе природу и какое природа имеет значение для вас. Осмысление донесение темы сочинения до читателя станет главной задачей содержательной части работы.

Заключительная часть

В заключительной части подводятся итоги всей работы, делаются выводы из раскрытой темы сочинения; заключительная часть должна быть не большой, но основательной. В заключительном абзаце можно сгладить все недочеты в ходе работы над сочинением, если он будет ясным, по возможности, кратким и уверенно завершит сочинение, полностью ответив на все поставленные вопросы. Расставьте, как говорится, все точки над буквой “Ё”!

Как писать школьные сочинения

Как написать сочинение рассуждение? Такая форма учебного сочинения, как правило, подразумевает написание сочинения на свободную, не обязательно по литературному произведению, тему в виде небольшого рассказа своими словами с рассуждением на заданную тему сочинения, например “Мое любимое время года”, “Наша планета – Наш дом” и т.п.

Как написать небольшое сочинение в виде эссе? Жанр мини-сочинения в виде небольшой зарисовки на заданную тему называется эссе. В художественной литературе эссе чаще имеет эмоциональную, чувственную передачу настроения описываемого пейзажа, события. Главная особенность эссе – свободное изложение мыслей и чувств, ответ на поставленный вопрос в довольно небольшом объеме текста.

Как написать сочинение по картине художника? – Описание картины подразумевает раскрытие темы сюжета произведения. Важно обратить внимание на каждую деталь для полного представления действия, сюжета или пейзажа: что хотел показать художник через картину.

Как подготовить сообщение на заданную тему? – Сообщение представляет собой краткое изложение непосредственной сути. В этом случае всегда имеется четкая тема, а также полностью отсутствует художественная ценность сочинения.

Как написать сочинение на лингвистическую тему? – Такие сочинения связаны с языком и имеют форму рассуждения, раскрывающего смысл определенного высказывания известного человека, например “Многие русские слова сами по себе излучают поэзию К. Паустовский”.

Как написать сравнительную характеристику двух героев? – В сочинениях по теме литературного произведения часто приходится прибегать к написанию сравнительной характеристике героев. Часто в этой роли сравнения оказываются главные герои, обычно двое и с разными характерными чертами, это может быть характер, возраст, социальное положение и т.д. Поэтому важно не только дать характеристику каждому герою, но и суметь сравнить героев в сюжете произведения.

Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ? – Сочинение на ЕГЭ – значительно отличается от привычного школьного сочинения и писать его труднее, основная сложность в работе по русскому языку ЕГЭ — определение проблемы, затронутой в предложенном тексте, поэтому подход и строение такого сочинения несколько другое, более сложное по форме, но и страшного в этом ничего нет. Смотрите сами.

Как правильно написать сочинение-рассуждение?

Сочинение-рассуждение всегда имеет цель убедить читателя (слушателя) в чём-либо, изменить или закрепить его мнение по определённому вопросу (если мнение автора и читателя совпадают.

Поэтому основой рассуждения, его стержнем становится чётко сформулированная, понятная и обоснованная с разных позиций одна главная мысль.

Пишем сочинение-рассуждение на свободную тему

Шаг первый. Чётко и полно сформулируйте мысль, которую хотите доказать.

Проверить успешность этого шага можно следующим образом. Прочитайте формулировку нескольким людям: если у них не останется вопросов по поводу вашей позиции (возражения по сути вопроса — не в счёт), то формулировка удачна. Теперь можно переходить к написанию сочинения-рассуждения.

Из каких частей состоит сочинение-рассуждение?

Полное сочинение-рассуждение состоит из 3 частей. Это:

- тезис (та мысль, суждение, положение, которое вы сформулировали и которое будете доказывать);

- аргументы (каждый из них должен служить наглядным, свершившимся, а потому убедительным доказательством вашей мысли);

- вывод (он по сути повторяет тезис, но выводит его на новый уровень широкими обобщениями, прогнозами, рекомендациями и т. д.).

Необязательной, но желательной частью рассуждения является краткое вступление, задача которого — вовлечь читателя в диалог, обозначить суть и актуальность проблемы.

Пример. Тема сочинения-рассуждения — «Первая любовь…». Рассуждать о первой любви можно бесконечно (как и о других вопросах), потому немедля делаем шаг первый — формулируем тезис.

При тезисе «Первая любовь — важнейший этап в жизни человека, который повлияет на все будущие взаимоотношения и на саму личность» вступление может быть таким: «Для подростков она становится смыслом жизни, а у взрослых вызывает снисходительную улыбку. Однако напрасно родители и знакомые усмехаются: по мнению психологов, в первой любви скрыт источник нашего «взрослого» счастья и несчастья».

Основная часть: аргументы, содержание аргументов

Аргументация в сочинении-рассуждении должна занимать не менее 2/3 всего объёма. Оптимальное количество аргументов для небольшого (школьного или экзаменационного) сочинения — три.

Лучшими аргументами являются широко известные исторические факты (или не очень известные, но которые можно легко найти в авторитетных источниках — энциклопедиях, справочниках, научных трудах и т. д.). Хорошим доказательством станут статистические данные, обсуждаемые события. В практике школьных сочинений самый весомый аргумент — литературное произведение, но не всё, а тот его эпизод, сюжетная линия, история героя, которые подтверждают вашу мысль.

Чтобы подобрать аргументы правильно, мысленно каждый раз проговаривайте свой тезис и задавайте от него вопрос «Почему?»

Пример. Возьмём другой тезис, относящийся к теме «Первая любовь» — «Любить — значит становиться лучше». Почему?

- Стремясь понравиться другому человеку, мы совершенствуемся. Литературный аргумент. Татьяна Ларина, желая разгадать душу Онегина, проводит дни в его библиотеке за чтением книг, жадно всматриваясь в пометки, оставленные Евгением, и размышляя над прочитанным. Она не только понимает, наконец, с каким человеком свела её судьба, но и сама вырастает духовно и интеллектуально.

Аргументом может служить и личный опыт, но помните, что такое доказательство наименее убедительно и его хорошо представлять в виде расширения к основным фактам, известным и авторитетным.

Шаг второй. Подберите аргументы, подтверждающие вашу мысль, и расположите их в следующем порядке: «весьма убедительный — достаточно убедительный — самый убедительный».

Вывод

Вывод углубляет тезис, содержит — пусть не явные — советы, правила, предлагает прогнозы.

Пример. Первая любовь, в каком бы возрасте она ни случилась, может сделать из человека и жёсткого, безжалостного циника, и неисправимого романтика, и реалиста, не исключающего для себя любых возможностей.

Первый окажется глубоко несчастен: он не сможет любить, а значит, останется одинок. Второй от абсолютного оптимизма «любви навеки» часто переходит к такому же пессимизму «любви нет». И только третий способен обрести гармонию. Чтобы таких становилось всё больше, взрослым, родным, друзьям следует бережно и серьёзно относиться к чувствам подростков и детей.

Как правильно писать эссе?

Написание эссе крайне полезно, поэтому каждый человек должен знать, как подобного рода мини-сочинения пишутся.

План эссе

- Вступление. Написание эссе может начинаться с какой-либо цитаты, риторического вопроса, проблемного вопроса, типичной ситуации, общих сведений о раскрывающейся в сочинении проблеме, ссылки на мнение авторитетного источника, создания особого эмоционального настроя, обращения к конкретным фактам биографии описываемого автора и т.д. Во вступлении следует обязательно подвести читателя к формулировке проблемы.

- В тексте следует обязательно употребить слово «вопрос» либо «проблема». Проблема должна охватывать целиком материал, рассматриваемый в сочинении. При постановке проблемы можно использовать наиболее распространенные фразы клише: в тексте поднимается проблема, автор поднимает проблему и т.д.

- Далее следует комментарий к проблеме. Можно коснуться истории вопроса и рассмотреть разные точки зрения. Здесь также допустимо использование фраз клише.

- После этого нужно раскрыть позицию автора. Она может быть явной и скрытой.

- Предпоследним этапом является описание согласия или несогласия с мнением автора. Свою точку зрения следует аргументировать.

- Наконец, мы пришли к заключению. Здесь следует подвести итог всего эссе, обобщить написанное и сделать соответствующие выводы.

Для улучшения общего вида вашего мини-сочинения можно использовать подзаголовки. Это позволит читающим лучше воспринимать текст и проследить его общую логику.

Обратите внимание и на объем эссе. Оно должно занимать не более семи страниц печатного текста. Конкретно сформулируйте тему сочинения. Эссе должно отвечать лишь на один вопрос. Делайте акцент на доверительном стиле общения с читателем. Пусть повествование будет непринужденным. Избегайте усложненных предложений и неясных изречений.

Постарайтесь удивить читателя, размышляя над каким-либо афористическим высказыванием. Не употребляйте в эссе сленг, сокращения и легкомысленные тона. В то же время не употребляйте замысловатых фраз, чтобы текст был понятен любому читателю.

Как подготовить сообщение на заданную тему?

Структура сообщения

Никогда данный тип сочинения не бывает громоздким. В отличие от классических сочинений, такой текст не допускает длинных сообщений с красивыми, яркими эпитетами.

Пишем правильно

Оформляя сообщение, нужно помнить о следующем:

- можно использовать для приложения рисунки и схемы, если они относятся к теме;

- выделите главную информацию, и проследите, чтобы текст имел четкую тематику;

- не используйте терминов и слов, которые вам не понятны.

При этом очень важно хорошо изучить заданную тему, прочитать учебную или методическую литературу. Желательно использовать для работы сразу несколько источников – это позволит сделать сообщение полноценным и полным.

Порядок работы:

- изучение темы, подбор литературы;

- тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать элементарных ошибок;

- выделите самое главное, что относится к заданной тематике;

- составьте подробный поэтапный план сообщения;

- напишите по пунктам плана сам текст.

Если тема совершенно незнакома, то, возможно, будет актуальным проконсультироваться с учителем или родителями. Если потом придется читать сообщение в классе у доски вслух, то нужно хорошо подготовиться, и постараться не просто прочитать с листа, а по памяти пересказать основную суть текста, используя активно для подчеркивания основных данных или цифр заранее выписанные на доску данные.

План сообщения обычно достаточно прост в силу природы данного типа текста:

- вступление, где рассказывается основная мысль по теме;

- основной текст с размышлением или официальными изученными данными;

- заключительная часть с выводами после написания работы.

По завершении работы над сообщением нужно его перечитать, чтобы избавиться от лишних эпитетов, сложных словосочетаний и оборотов. Это как раз тот случай, когда можно писать кратко и по сути, без дополнительных описаний и красивых слов!

Как написать изложение кратко и правильно?

Как написать сжатое изложение

Есть классическая памятка по написанию кратких изложений – очень действенная и практичная.

1. Прослушайте текст и постарайтесь определить главную тему, стиль речи.

2. Выделите в содержании основные мысли и второстепенную информацию. Старайтесь уже при первом прочтении делать пометки, записывая сокращенно главные мысли и выражения. Важно также правильно записать имена героев, даты, если они присутствуют в тексте.

3. Уточните значение непонятных слов.

4. Прослушайте текст еще раз и составьте подробный план. Чем подробнее, тем лучше. Так вы сможете определить микротемы и выстроить логическую цепочку описываемых в тексте событий или явлений. Помните: сколько абзацев, столько и микротем. Если текст читают правильно, то между абзацами всегда выдерживается пауза. Это поможет сориентироваться.

5. Теперь предстоит сжать план. Уберите все пункты, не несущие смысловой информации. Можно убрать все подробности, описания, детали, уточнения, пояснения. Но не переусердствуйте, иначе рискуете исключить что-то важное.

6. Для каждого пункта напишите ключевые слова, наиболее яркие выражения, которые необходимо будет включить в изложение.

7. Изложите содержание каждого пункта плана на черновике, стараясь употребить ключевые слова.

8. Прочитайте написанное и проверьте: сохранилась ли логика повествования, раскрыта ли основная мысль текста, есть ли связь между абзацами.

Основные правила краткого изложения текста

Есть несколько приемов, которые помогут исключить второстепенные детали из повествования.

1. Исключение.

Можно исключить из текста слова, фразы и целые предложения:

Пример:

Если человек живёт, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он ставит себе цель, достойную человека.

Приносить людям добро – цель, достойная человека.

Удалите все поясняющие конструкции. В ряду однородных членов можно исключить синонимы, оставив одно слово, либо заменив весь ряд одним словом.

Пример:

Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие, сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих душу.

Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в душе сострадание, но при этом уметь отличать человеческие слабости от пороков.

2. Обобщение. Замените предложения описательного и поясняющего характера одним, но емким выражением.

Пример:

Как и всякий квалифицированный, целенаправленный, планомерный и систематический труд, учитель – это профессия, специальность. Но это особенная, не сравнимая ни с каким другим делом, профессия. Она отличается рядом особенных свойств и качеств.

Учитель – это особая профессия, отличающаяся рядом особенных качеств и свойств.

3. Упрощение. Упрощайте все конструкции, которые возможно. Кстати, так и ошибок наделает меньше. Можно, к примеру, заменить причастные оборотные деепричастными, убрать вводные слова, слишком длинное сложное предложение разбить на несколько простых.

Пример:

Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли это звали на помощь, или же непогода плакала в трубе.

Сквозь шум леса слышались звуки, которые было трудно разобрать.

Пример:

Из всех диких зверей, которых мне доводилось видеть и наблюдать, самые диковинные и умные звери, несомненно, бобры.

Бобры – самые умные и диковинные звери.

Самые распространенные ошибки

Избегайте частых повторов одного и того же слова. Используйте синонимы или местоимения.

Проверьте речевую связь между абзацами. Это легко сделать с помощью слов-организаторов: вот почему, из этого следует, таким образом, итак, наконец и т.д.

Не допускайте перестановки частей текста (микротем), чтобы не нарушить логичность изложения.

Не искажайте факты. Все имена, даты, факты следует писать правильно.

Как написать диктант правильно и без ошибок?

У многих школьников (да и взрослых) написание диктантов вызывает затруднение и даже страх. Опытные преподаватели убеждены, что научиться писать диктанты по родному языку может каждый, важно лишь тренироваться и соблюдать определенные правила.

Основные правила написания диктанта

Внимательно прослушайте текст, когда его будут читать первый раз. На этом этапе ваша задача – определить общую структуру и стиль текста, мысленно выделить его смысловые части. Постарайтесь сразу уловить строение каждого предложения, это поможет грамотно расставить знаки препинания. Внимательное прослушивание текста диктанта позволяет настроиться на работу, выявить сложные места, понять, какие орфограммы и пунктограммы будут проверяться.

При написании диктанта нужно быть предельно сосредоточенным. Написав одно предложение, не «застревайте» на ошибках, которые, возможно, сделали. Сразу переключайтесь на следующую фразу, думайте о том, что пишете в данный момент. Времени на проверку дается достаточно, и у вас будет возможность все обдумать.

По окончании диктовки сделайте маленькую паузу и затем приступайте к проверке. Сначала проверьте орфографию, затем пунктуацию. Важно уметь отстраниться от текста, который лежит перед вами, как будто его писали не вы. Если вам удастся сделать это, многие ошибки сами бросятся в глаза.

Как подготовиться к диктанту

Чтобы хорошо писать диктанты (и вообще быть грамотным человеком), необходимо усердно и старательно изучать родной язык. Важно:

- много читать. Чтение самой разной литературы (учебников, художественных книг, публицистики) развивает зрительную память, помогает запоминать написание слов;

- учить правила, уметь применять их при письме;

- постоянно тренироваться в написании диктантов и других упражнений. С этой целью можно писать диктанты, переписывать тексты, выполнять грамматические задания. Сегодня в помощь ученику есть многочисленные аудио записи с надиктованными текстами.

Накануне контрольного диктанта нужно еще раз повторить правила, пройденные за определенный период времени (например, за учебную четверть). Попросите родителей подиктовать вам текст, чтобы прорепетировать предстоящий диктант.

Самые распространенные ошибки (на что обратить внимание)

К ошибкам в диктантах приводит несколько причин. Это элементарная неграмотность, незнание правил, невнимательность, боязнь. Успешное написание диктанта – это основательная подготовка, а также умение сосредоточиться, быть предельно внимательным, не отвлекаться. Побороть страх можно постоянными тренировками. Если вы будете регулярно писать под диктовку, то привыкнете к этому виду заданий и в классе будете чувствовать себя уверенно.

Как выучить стих быстро и правильно?

Как правильно учить стихи

Рассмотрим для начала, как правильно следует учить стихи. Предлагаемый способ считается классическим и позволяет запоминать стихотворения надолго, что непременно пригодится в дальнейшем, например, при написании сочинения.

1. Учить стихотворение следует начать заранее, когда в запасе есть дня 2–3.

2. Для начала прочитайте все стихотворение вслух и желательно не один раз.

3. Мысленно нарисуйте себе картину описываемых в произведении событий. В любом стихотворении, даже в описании пейзажа, есть сюжет. Если есть способности к рисованию, можно даже набросать эскиз.

4. Выделите главных героев стихотворения, проникнетесь теми чувствами, которые старается передать поэт.

5. Перепишите стихотворение. Так вы задействуете еще один вид памяти.

6. Прочитайте стихотворение еще раз вслух, но медленно, мысленно представляя себе героев и события и акцентируя внимания на словах, их форме и времени.

7. Теперь переходим непосредственно к заучиванию. Читаете первую строчку несколько раз и запоминаете. Потом к первой добавляете вторую строку. Запоминаете уже две. Так, постепенно, заучиваете все стихотворение, каждый раз добавляя по одной строке.

8. Напишите шпаргалку, в которой будут обозначены первые слова каждой строфы.

Как выучить стих быстро наизусть

Бывает, что требуется срочно выучить стихотворение. Конечно, за 5 минут вы его не осилите, если память не натренирована. Но за относительно короткий промежуток времени запомнить несколько рифмованных строк не сложно.

Советы:

1. Задействуйте сразу все виды памяти. Прочитайте стихотворение несколько раз вслух, перепишите его, запишите на диктофон и слушайте, пока не надоест. Этот прием работает, если нужно заучить и стихотворение на английском, смысл которого вы не улавливаете.

2. Разбейте стих на циклы по две строки и запоминайте их поочередно.

3. Повторяйте запомненные строки через короткие промежутки времени. Не важно, если вы пропустите несколько строк. Восстановите пробелы позже, прочитав стих еще раз. И продолжайте эти действия, пока не выучите все стихотворение.

Как выучить очень большое стихотворение

- Любые стихотворения, а тем более объемные, лучше учить перед сном. Прочитайте стихотворение вслух перед сном несколько раз. Чем больше, тем лучше.

- Выпишите первые слова каждой строки. Теперь попробуйте рассказать стихотворение. Постепенно убирайте слова-подсказки. Например, сначала оставьте только первые слова каждой второй строки, затем – каждой четвертой и так далее.

- Учите вслух! Не шепотом, не про себя, не бормоча, а именно вслух, громко и сразу с выражением.

- Многим помогает, если стихотворения заучивать, читая их как рэп – речитативом. Можно и биксов добавить, чтобы уловить ритм поэтической сроки. Единственная опасность – есть риск перейти на речитатив, когда вы рассказываете стих перед учителем.

Самые распространенные ошибки

- Никогда не старайтесь запомнить все стихотворение сразу. Лучше разбивать стих построчно, и повторять, каждый раз добавляя по строке. Метод “снежного кома” – очень действенный.

- А вот читать стихотворение перед заучиванием следует полностью, иначе потеряется связь между строфами.

- Не напрягайтесь и не пытайтесь вспомнить забытое слово или строку самостоятельно. Подобные паузы мешают. Сразу подсмотрите, чтобы не прерывать декламирование.

И самый главный совет – тренируйте память. Чем больше стихов вы знаете, тем легче запоминать новые.

Как выучить рассказ с пересказом?

Как выучить рассказ быстро

Выучить рассказ ни в коем случае не означает вызубрить его. Ставку следует делать на другое: любопытство, образное восприятие мира, применение игровых технологий там, где это возможно. Есть правила запоминания текста рассказа, которые могут помочь школьникам разного возраста. Изложим их здесь в виде добрых советов ребятам.

Отнесись к рассказу как к новой интересной истории. Представь себя в роли сыщика Колобка или Шерлока Холмса. Предстоит разобраться в следующих вопросах:

- Кто участвует в рассказе, про кого он?

- Что он или они делают?

- Когда это происходит?

- Почему (причины)?

- Где случились описываемые в рассказе события?

- Как все произошло? Какие события оказались главными?

Прочитай рассказ вслух, так запоминать легче. Постарайся мысленно представить образы героев рассказа, понять смысл и суть их поведения и поступков. Они тебе нравятся? Чем? Если нет, то почему? Какие детали рассказа показались самыми интересными? Ты понимаешь значение всех слов? Если нет, загляни в словарь и разберись, что они означают.

Как подготовить пересказ

1. Детективу предстоит составить отчет. Кратко запиши ответы на поставленные перед чтением рассказа вопросы, просматривая его текст.

2. Отдохни, посмотри в окно, сделай упражнения для глаз: поморгай, зажмурься, поводи ими по кругу, посмотри вверх и вниз.

3. Прочитай рассказ еще раз.

4. Перескажи его своими словами, пользуясь написанным «отчетом».

5. Еще раз перескажи рассказ, уже не заглядывая в записи.

6. Проверь себя и просмотри «отчет» — ничего не пропустил? Если забыл что-то важное, перескажи еще раз.

7. Очень хорошо доложить результаты проведенного «расследования» — пересказать текст слушателям — бабушке, маме, брату или сестре.

Перед уроком можно просмотреть свой план пересказа и быстро просмотреть текст рассказа, чтобы вспомнить его.

Самые распространенные ошибки

При пересказе следи за тем, чтобы:

• не путать события в рассказе, ведь они происходили в определенной последовательности;

• не придумывать то, чего в рассказе не было, не перевирать имена и названия;

• не пересказывать какую-то часть текста слишком подробно, а другую, наоборот, слишком кратко;

• правильно использовать значения слов, строить предложения по правилам русского языка, не нарушать порядок слов и не повторять много раз одни и те же слова.

Сочинение рассуждение на лингвистическую тему. Как писать сочинение?

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему имеет такую же структуру, как и любое другое сочинение:

Структура сочинения

- Вступление (содержит мысль, которую нужно дальше раскрыть и доказать);

- Основная часть (раскрывает тезис, указанный во вступлении, и содержит несколько абзацев);

- Заключение (выводы).

Рассуждение можно вести в одном из трех форматов: доказательство, объяснение или размышление. Обязательно приводятся примеры для иллюстрации аргументов.

Готовая работа может выглядеть следующим образом:

- 1 абзац. Вступление (подведение к вопросу и тезис, 2–3 предложения);

- 2 абзац. Раскрывается первая часть цитаты (приводятся аргументы и пример);

- 3 абзац. Раскрывается вторая часть цитаты;

- 4 абзац. Записываются выводы.

Чтобы удачно написать сочинение, необходимо подробно написать о том, как вы понимаете смысл высказывания, и найти интересные примеры.

- «Зачем нужны запятые?»

В устной речи мы используем паузы, чтобы выделить определенные фрагменты фразы, а на письме с этой же целью применяются запятые. Что будет, если их совсем убрать или перепутать местами? Смысл предложения в таком случае может измениться до неузнаваемости. Попробуем доказать.

Большинству из нас известна лингвистическая загадка «казнить нельзя помиловать». От того, куда будет поставлена запятая, в прямом смысле зависит жизнь человека. Поставим после «казнить» – станем свидетелями трагедии, поставим после «нельзя» – спасем от смерти. Этот пример нагляднее всего демонстрирует актуальность использования запятых в письменной речи.

Иногда запятые почти не влияют на смысл предложения, но позволяют сделать его более понятным и выразительным. Так же, как в устной речи мы самое важное и главное выделяем голосом, так же и на письме эта благодарная роль отведена запятым. Рассмотрим такое предложение: «Удивительно, насколько прекрасно начало дня, когда солнце только поднимается над горизонтом, похожее на спелый апельсин». Если убрать из этого предложения все запятые, то читателю придется несколько раз пробежаться по нему глазами, чтобы из набора слов получился осмысленный текст.

Запятые в письменной речи необходимы, чтобы правильно передавать смысл высказывания и облегчать прочтение. Они дают возможность определить, в каком месте сделать паузу, а также обозначают конец простого предложения в составе сложного.

2. «Актуальность синонимов в русском языке»

Одно из бесценных свойств русского языка – возможность передавать тончайшие смысловые оттенки. Поэтому в своей речи мы так часто используем синонимы. Их изобилие позволяет подобрать точное слово для обозначения предмета, признака, действия. Попробуем доказать актуальность использования синонимов на наглядных примерах.

Для начала необходимо вспомнить, что такое синонимы. Это – слова одной части речи, схожие по своему лексическому значению, но различные по написанию/звучанию. Они могут образовывать достаточно длинные синонимичные ряды (некоторые исчисляются несколькими десятками вариантов). Поэтому мы всегда можем выбрать самое подходящее слово, в точности передающее определенный оттенок смысла. Для примера рассмотрим возможные синонимы к слову «сложный»: затейливый, витиеватый, хитроумный, причудливый, мудреный, замысловатый, претенциозный. Какой из перечисленных синонимов лучше всего подходит для описания сложного узора вышивки на одежде? Полагаю, что «затейливый». А для сложной загадки? Думаю, что «замысловатая» или «хитроумная».

Кроме того, синонимы украшают нашу речь. Чтобы не повторять одно и то же слово несколько раз в тексте, лучше подобрать другое – близкое по смыслу. Допустим, вместо «например»в этом предложении только что мною было использовано иное вводное слово. Равно как и «иное» заменило «другое» – и всё в пределах одного абзаца.

Можно сделать вывод, что синонимы позволяют передавать тончайшие оттенки значений, а также помогают избегать повторов одного и того же слова в тексте.

Как правильно написать сочинение по картине художника?

(На иллюстрации картина Богдана-Бельского “Дети на уроке”)

Составляем план сочинения

Чтобы было проще, нужно разбить одну большую задачу — написать сочинение о картине — на несколько мелких. Именно эти мелкие задачи и станут пунктами плана. Обязательно нужно упомянуть:

- имя художника и его творческие заслуги (это можно сделать во вступлении);

- историю создания картины;

- предметы/людей/объекты, находящиеся на полотне, стиль и особенности картины;

- настроение, которое создается при просмотре изображение, впечатление, которое оно производит;

- если есть возможность, привести интересные факты/сделать выводы о месте картины в творчестве художника.

Описание картины

Лучшая стратегия в описании картины – «что вижу, то пою». Внимательно вглядитесь в картину. Что вы заметили на переднем плане (что в первую очередь бросается в глаза?), что — на заднем. Что изображено на картине: человек или группа людей, предметы, природа? Исходя из этого, можно определить жанр картины: пейзаж, натюрморт и т. д. Обязательно нужно обратить внимание и на задний план, отметить фон, на котором разворачиваются события, упомянуть в сочинении интересные и необычные детали, которые показались любопытными.

Нужно указать, как написана картина — материал (масло, уголь и т. д.), техника, стиль. Информация обычно дается в любом справочнике или учебнике.

Затем стоит обозначить, какое впечатление производит изображение. Например, если на картине нарисован темный лес, а небо над ним хмурое, можно с уверенностью утверждать, что художник хотел передать тревожное или печальное настроение.

Раскрытие темы и вывод

Соотнеся название картины и ее содержание или сюжет, раскройте тему, которую пытался передать художник. Не обязательно обращаться к справочникам и книгам по истории (хотя если на картине изображена историческая сцена или древний правитель, это сможет помочь). Важно помнить, что все самое важное, все подсказки уже есть на картине — просто нужно отметить все детали и собрать их в единое целое.

К справочной литературе же можно обратиться для заключительной части сочинения — краткого вывода, в котором стоит написать, насколько типично указанное произведение для конкретного художника и какое место оно занимает в его творчестве.

Как написать сравнительную характеристику двух героев?

Сначала сравните самые простые, “очевидные”, характеристики героев: возраст, происхождение, образование, социальный статус, материальный достаток.

Обратите внимание на черты характера. Один герой – веселый, романтичный, честный. Другой ‑циник, любит приврать.

Обязательно остановитесь на отношении к жизни и к людям, например, к окружающим. Один – “устал от жизни” (Евгений Онегин), другой до самого конца не устает ее познавать, действовать (Евгений Базаров). Один герой готов понять каждого человека (князь Мышкин), другой – думает только о себе (Раскольников).

Очень важно сравнить, как ведут себя герои произведений в одной и той же ситуации. Война: Андрей Болконский отправляется в действующую армию, Пьер Безухов уходит в ополчение.

Пример. Татьяне Лариной 18 лет, она родилась в помещичьей семье, выросла в деревне. Татьяна воспитана няней, которая ее очень любила. Татьяна красива, романтична, задумчива, наивна, так как мало знает жизнь, но много читает французских романов. Княжна Мери – молодая девушка аристократического происхождения. Ей доводилось бывать в свете, встречаться с разными людьми, но она также наивна и доверчива. Обе девушки быстро влюбляются, стоит им только встретить человека, непохожего на тех, что они привыкли видеть в своем окружении. Обе не скрывают своей любви и готовы идти за своим избранником.

Вы также можете сравнить как ведут себя герои в похожих ситуациях. Татьяна Ларина осталась верна своему мужу, даже когда Евгений Онегин предложил ей свою любовь: “Но я другому отдана; Я буду век ему верна”. Этот выбор помог ей сохранить честь и достоинство. Анна Каренина посчитала любовь важнее супружеской верности нелюбимому мужу и это сгубило ее. Катерина не выдержала жизни с человеком, которого не любила и покончила с собой.

Важно не упустить сравнения убеждений героев, их философской позиции. Раскольников рассуждает о том, имеет ли он права на поступок и идет на преступление. Базаров считает, что человек сам хозяин своей судьбы и главное – труд.

Стоит обратить внимание и на отношения героев с другими персонажами.

Исследуйте, как автор произведения относится к героям, описывает их с любовью, с удивлением, с пренебрежением? Какие чувства он хочет вызвать у читателя этими описаниями?

Наконец определите, как к этим героям относитесь вы.

Как писать сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку?

Главная сложность в написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку — определение проблемы, затронутой в предложенном тексте. Если проблема определена неверно, за сочинение можно — по доброте эксперта — получить 2–5 баллов, не больше, из максимальных 23.

Когда проблема определена, создать структуру сочинения довольно легко:

Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ (структура)

- Формулировка проблемы (в виде дуалистического тезиса или проблемного вопроса).

- Комментарий к проблеме.

- Позиция автора по проблеме.

- Ваша позиция по затронутой проблеме.

5, 6. Аргументы, доказывающие состоятельность вашей позиции (не менее 2).

7. Вывод, который в общем смысле повторяет вашу (и авторскую) позицию по проблеме.

Нетрудно заметить, что проблема является основой каждой части сочинения, которых должно быть 7 (если экспертная комиссия ЕГЭ не настаивает на обязательном вступлении).

Рассмотрим подробнее особенности написания каждой части на примере сочинения по отрывку из рассказа А. П. Чехова «Слёзы крокодила».

Определение и формулировка проблемы, комментарии к проблеме, позиция автора

Как ни странно это звучит, но формулировать проблему мы станем, когда определим позицию автора. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: какой теме он посвящён? что осуждает, чем восхищается, что хотел сказать нам автор?

Чехов посвятил свой рассказ двуличности человека, причём самой ужасной, когда человек не замечает её в себе. Иудин сокрушается о несовершенстве мира, несправедливости его (“Н‑да, – продолжал он задумчиво, – в плане у мироздания, очевидно, не было нищеты, продажности и позора, а на деле они есть. Их создало само человечество. Оно само породило этот бич…») и тут же отбирает у вдовы «сиротскую копейку» («И шесть рублей будет многовато. Больше пяти не давайте, иначе мы так прогорим.»). Страшно в этой сцене то, что Иудин искренне сокрушается о мировом зле и так же искренне его вершит. Автор осуждает героя рассказа, что проявляется даже в названии «Слёзы крокодила» и «говорящей» фамилии Иудина. Чехов будто спрашивает: можно ли изменить мир, в котором люди не умеют различать зло и добро?

Примерно так должны выглядеть наши рассуждения. Сразу оговоримся, что можно было увидеть и другие проблемы, но они — так или иначе — затрагивали бы вопрос о двуличности, некритическом отношении к себе человека.

Обратите внимание на последние два предложения в нашем рассуждении — они озвучивают позицию автора и проблему, затронутую в тексте. Теперь нам легко записать первые три абзаца сочинения, немного расширив и преобразовав наше рассуждение.

Сначала — проблемный вопрос: Можно ли изменить мир, не меняясь самому, а только сокрушаясь о его несовершенстве, осуждая других?

Далее — комментарии к проблеме (они в основном и повторят наше рассуждение, можно лишь изменить начало: Этот вопрос мы читаем между строк чеховского рассказа. Его герой — хозяин ломбарда Иудин — совершенно точно определяет всю уродливую несправедливость жизни, причём делает это наедине с собой, искренне… и далее как рассуждали).

Затем — позиция автора: Чехов считает, что начинать изменять мир нужно с себя. Если каждый будет делать хотя одно доброе дело в день, будет поступать по совести, а не выгоде, миру не нужны будут законы и революции — он станет прекрасен! Но для этого необходимо научиться не разделять свои мысли и поступки, перестать двуличествовать.

Ваша позиция, аргументы

Ваша позиция будет повторять позицию автора по своей сути. Сразу оговоримся, что возможно и не соглашаться с автором, однако такая работа потребует намного больше усилий, неопровержимых аргументов и бесспорного мастерства в написании сочинений-рссуждений, ведь вам придётся опровергать «вечные истины», которые всегда и становятся основой экзаменационных текстов.

Когда собственная позиция сформулирована, приводятся аргументы для её подтверждения. Их должно быть минимум два: 1 читательский (из художественной или публицистической литературы) и 1 «жизненный» (исторические аналогии, данные статистики, широкоизвестные факты современности и т. п.) или 2 читательских — обе комбинации оцениваются одинаково (3 балла), если подобраны удачно.

Аргумент должен иметь следующую структуру: повторение в общих чертах или по сути исходной позиции (в нашем случае: человек говорит одно, делает другое, зло умножается) — результат, который вы предсказываете в своем мнении по проблеме (изменится человек — изменится мир).

В качестве читательского аргумента для рассказа Чехова можно выбрать сюжетную линию с Иудушкой Головлёвым из «Господ Головлёвых» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Иудушка постоянно говорит о Боге, печётся о правильности жизни, «блаалепии», а сам доводит до безвременной смерти сыновей, мать, а в итоге — и себя).

Ещё одним читательским аргументом вполне может служить история, рассказанная в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Она, разумеется, очень неоднозначна, но в простой интерпретации выпускника станет ярким свидетельством духовной слепоты человека, обвиняющего мир и не желающего видеть себя как есть.

Вывод

Вывод ещё раз — уже во второй — подтверждает позицию автора (а теперь и вашу). Его желательно сделать более открытым: с прогнозами, пожеланиями, даже моралью, например: Только совершенствуя себя, искореняя свои несовершенства, мы можем изменить жизнь. Человека не сделать лучше против его воли, ему нельзя «привить любовь к Родине или чувство сострадания»: своим примером, своим духовным подвигом мы искореняем мерзости — и собственные, и окружающих.

https://сезоны-года.рф

Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему.

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Другой вопрос — что значит «рассуждать»? Как правило, тема сочинения, которая тебе даётся, — это тезис, который нужно либо доказать, либо опровергнуть. И в первом, и во втором случае тебе необходимо привести аргументы, которые убедили бы читателя в правильности твоей точки зрения.

Как писать сочинение-рассуждение?

В написании любых текстов, где тебе нужно отстоять свою точку зрения, мы советуем придерживаться «правила трёх». Этот метод часто используют различные коучи, спикеры и бизнесмены в своих выступлениях, когда им нужно убедить свою аудитории в чём-либо.

По «правилу трёх» можно строить и сочинение:

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

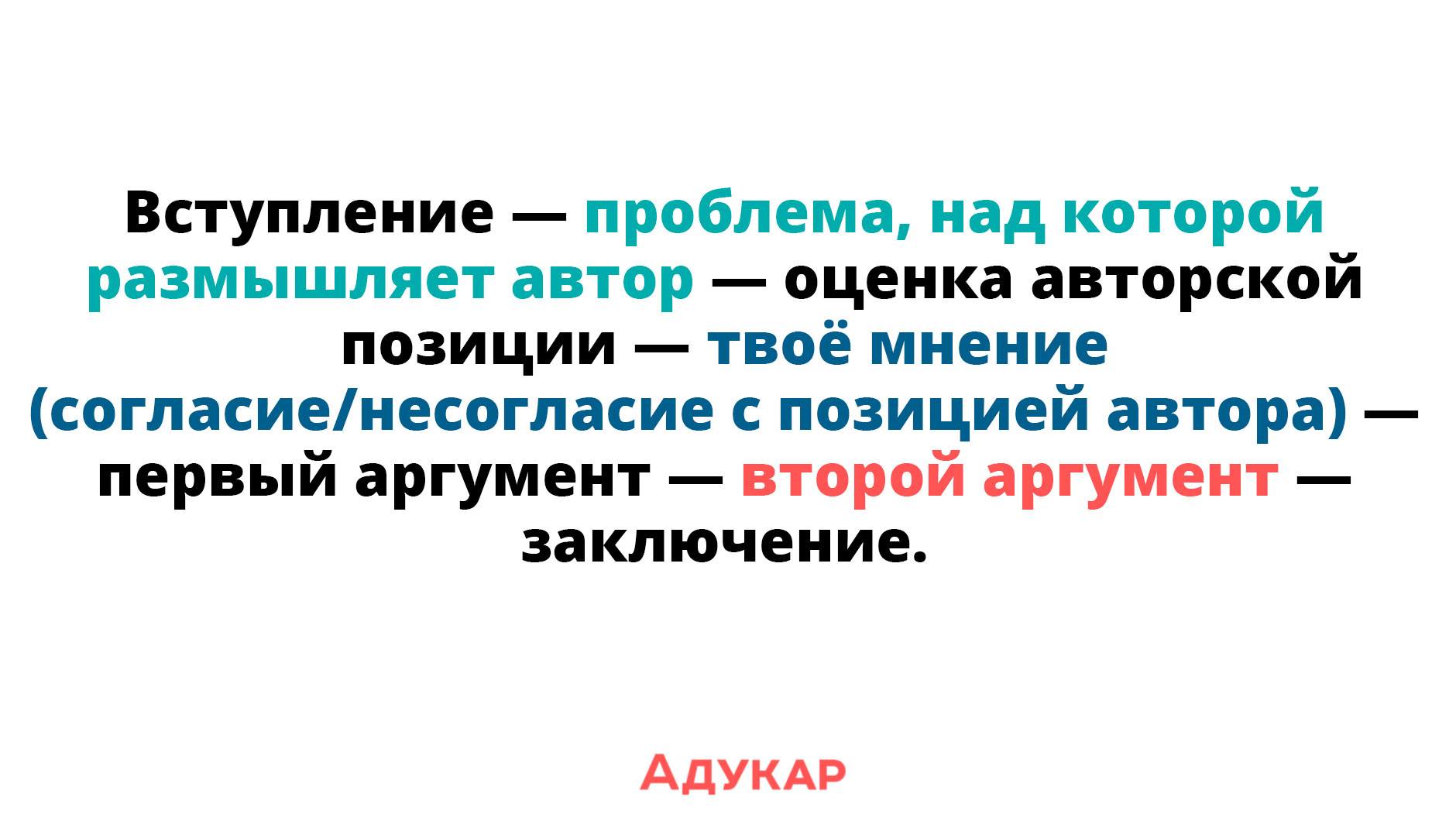

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Итак, ты получаешь задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Мир держится на ласке матерей». Что делать дальше? Разбираемся детально.

Вступление в сочинении-рассуждении

Во вступлении нужно подвести читателя к основной мысли. В начале своего сочинения тебе необходимо дать оценку тезису: согласен ты с ним или нет. Для большей убедительности обратись к «методу Сократа». То есть тебе нужно привести три утверждения или задать три вопроса (снова работает «правило трёх», заметил?), с которыми читатель бы согласился.

Например: «Какое первое слово чаще произносит ребёнок? К кому мы бежим с радостью или с горем? Кто на всю жизнь остаётся самым близким другом для нас? Конечно, мама».

Согласись, по этим трём строкам уже понятна наша позиция: мы согласны с тезисом «Мир держится на ласке матерей».

Кстати, ещё один приём, который можно использовать — эпиграф. Это фраза известного человека, отрывок из художественного произведения, пословицы или поговорки, подходящие под тему. К примеру, в нашем сочинении в качестве эпиграфа можно было бы взять слова Виктора Гюго «Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном».

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Основная часть в сочинении-рассуждении

Самая важная и самая объёмная — основная часть сочинения. Здесь тебе необходимо привести аргументы и убедить читателя в верности твоего мнения. И мы снова вспоминаем про «правило трёх»: приводим три аргумента. Желательно, чтобы аргументы были разноплановыми. Универсальная «схема» аргументирования — это наука, искусство и личный опыт (не воспринимай это очень буквально, мы говорим в общих чертах).

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Например: «К теме материнства обращались и многие русские поэты и писатели. Сергей Есенин посвятил маме многие свои стихотворения, например, „Письмо к матери“. Образ матери присутствует и в стихотворении Николая Некрасова „Внимая ужасам войны“, где автор пишет о боли и бесконечной любви тех матерей, чьи сыновья погибли на войне. Однако моё любимое произведение о маме — это стихотворение Расула Гамзатова „Мама“, которое пропитано искренной нежностью и любовью лирического героя к своей маме…»

В качестве третьего аргумента используй личный опыт, историю, связанную с мамой. Возможно, был какой-то особый случай, когда мама была рядом? Или расскажи о том, как мама всегда поддерживает тебя и поэтому ты не боишься пробовать новое и ошибаться. Такая история из жизни добавит в сочинения «живости» и искренности.

Так как это сочинение-рассуждение, важно, чтобы прослеживался ход твоих мыслей, рассуждений. Используй маркеры, которые помогут структурировать текст: допустим, например, во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь. Также не забывай использовать следующие конструкции: «Я считаю, что…», «Но если посмотреть с другой стороны…», «По статистике…», «На мой взгляд…», «Как мне кажется…» и так далее.

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Например: «Мама — это не просто первое слово. Мама — это первый человек в нашей жизни. Она всегда рядом и всегда поддержит. Психологи утверждают, что отношения с мамой в детстве напрямую влияют на нашу дальнейшую жизнь. Поэты и писатели восхваляют матерей в своих произведениях. Я же хочу сказать, что мама — самый важный человек для меня, ведь без неё я бы никогда не справился с трудностями. Именно поэтому я считаю, что не только я, но и весь мир держится на ласке наших матерей…»

Надеемся, наши советы помогли разобраться тебе в том, как правильно выстраивать сочинения такого плана. Конечно, рассуждать на различные темы не так-то просто, именно поэтому важна твоя эрудированность: больше читай, изучай, интересуйся различными сферами. И тогда никакое сочинение-рассуждение не будет для тебя «страшным сном».

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Каталог учебных заведений Адукар

Курсы подготовки к ЦТ и ЦЭ 2023

ЦТ онлайн

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, уведомления на adukar.ru.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

О том, как начать сочинение, сказать можно многое. Однако, как всем известно, для того, чтобы решить проблему, необходимо понять её суть. Так что если у ученика есть вопросы по поводу того, как начать сочинение, лучше всего поговорить о том, как в целом выглядит процесс работы над созданием текста.

Структура и её особенности

Сочинение пишут все школьники – вне зависимости от того, какие у них пристрастия или предпочтения по отношению к наукам и дисциплинам. Вообще, каждый человек обязан уметь грамотно излагать свои мысли. Отлично развивает речь (как устную, так и письменную) написание сочинений.

Любое эссе состоит из вступления, из части, в которой раскрывается тема, и заключения. Это общепринятая структура, которая знакома каждому. Иногда перед вступлением идёт эпиграф – подобранная по теме фраза, цитата или знаменитое высказывание. В общем-то, требования к оформлению отличаются – к ученикам средней школы высоких не предъявляют, а вот старшеклассники должны составлять более сложные тексты (причем как по структуре, так и по смыслу).

Каким должно быть начало?

В зависимости от того, какого объема должно быть сочинение, его вступление занимает около 10-15 процентов от всего текста. Перед тем как писать начало сочинения, школьник должен хорошо поразмыслить о том, какие лучше подобрать слова. Ведь назначение вступления – подвести читателя к главной мысли, посвятить его в тему и дать понять, что об этом необходимо поговорить.

Также важно вспомнить, какое должно быть сочинение. Имеется в виду его направление: может быть описание или рассуждение, иногда – и вовсе простое повествование. Но одно помнить просто необходимо. Времени на написание очень мало (особенно если это сочинение на ЕГЭ), и не стоит слишком долго раздумывать. Надо сконцентрироваться, сосредоточиться и выбрать один из наиболее распространенных способов написать начало сочинения по литературе.

Эссе по литературе

Очень часто ученикам задают написать эссе по какому-нибудь произведению. Как начать сочинение в таком случае? Первым делом – сказать пару слов об авторе данного произведения. Можно с уверенностью заявить, что это – самый популярный (если не универсальный) приём, используемый учениками. Но здесь важно не увлекаться и не перенасыщать вступление биографическими сведениями. Стоит оставить место ещё и для нескольких предложений, касающихся произведения. Например: «Что же можно сказать о произведении «Маленький Принц»? Пожалуй, то, что именно в нём Антуан де Сент-Экзюпери сумел воплотить такие понятия, как искренность, честность и, конечно же, богатый внутренний мир человека». Такое начало хорошо тем, что оно конкретно обозначает тему сочинения – сразу становится ясно, о чем впоследствии пойдёт речь.

Риторические вопросы – это тоже хороший способ начать повествование. Более того, он подходит практически во всех случаях. Можно написать что-то вроде: «Почему люди всё чаще лгут сами себе? Почему так мало людей, которые честны перед собой?» Такое вступление станет хорошим началом сочинения-рассуждения на какую-нибудь нравственную или моральную тему.

Авторское слово

Перед тем как начать сочинение-рассуждение вопросами или же цитатами, стоит вспомнить о том, что никто не запрещал сделать авторское вступление. Ведь эссе – свободный жанр. И это просто огромный плюс. Можно начать с фразы «Я часто думала о том, что…» или же «Наблюдая за людьми, я нередко задумывался о том, что…». Во-первых, это показывает, что автор – человек внимательный и интересующийся вопросом, о котором в дальнейшем пойдёт речь. Это важно – значит, сочинение будет увлекательным и полезным. Автор, не стесняющийся выражать собственное мнение, может чему-то научить, возможно, даже изменить мировоззрение читателя.

Вообще, надо помнить, что сочинение очень похоже на эссе. Вот только последнее – это публицистический жанр. И его назначение заключается в том, чтобы убедить своего читателя в личной правоте. Такой ход можно использовать и в школьном сочинении. Главное – не переусердствовать с этим во вступлении. Оно не должно быть слишком перегруженным. Для изложения главной мысли есть основная часть – лучше в этом плане вложиться в неё.

План вступления

Многие школьники, волнующиеся по поводу того, как начать сочинение-рассуждение, решают составить план. Что ж, это неплохая идея, особенно если работа будет итоговой или аттестационной. Однако план лучше составлять для всего сочинения. А для вступления хватит памятки.

Итак, первым делом необходимо запомнить, что к теме рецензируемого текста лучше всего подводить двумя-тремя предложениями. Потом следует осветить проблему, которая поднимается в сочинении. Затем не помешает комментарий по данному поводу – лучше всего, если это будет мнение какого-либо великого человека (некоторые даже цитируют их высказывания в указанной части). И напоследок – авторская позиция. Ученик может написать, почему выбранная тема кажется актуальной именно ему, какие предпосылки у него для этого есть и что вообще он думает по этому поводу. Сочинение на то и создано, чтобы высказывать свою позицию. Но многие об этом забывают.

Как грамотно рассуждать?