Самодержавие

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 122.

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 122.

Самодержавие – это в истории России одно из определений монархии периода династий Рюриковичей и Романовых, от Ивана III до Николая II. Этот термин представляет собой кальку с греческого слова “Автократия”.

Происхождение термина

Впервые в истории России понятие “самодержец” стал использовать Иван III в своем титуле. Это произошло в конце XV века после его свадьбы с Софьей Палеолог. Такой брак давал право на преемственность царства Русского от Византии, а значит и от Рима, ведь себя византийцы считали римлянами (ромеями). На рубеже XV-XVI века понятие “самодержец” означало независимость его носителя от других правителей.

Во второй половине XVI века, по мере централизации государства, термин “самодержавие” стал означать неограниченную власть монарха. К причинам усиления самодержавия в XVI веке следует отнести:

- Личные качества правителей. В основном это были сильные и волевые люди, кроме последнего из Рюриковичей, за которого государством фактически руководил Борис Годунов.

- Иностранное влияние. Со стороны Византии и Золотой Орды. В первой власть была императорская, во второй – ханская.

- Вотчинные традиции в северо-восточной части бывшего древнерусского государства.

- Участие в деле объединения русских земель широких слоев общества – духовенства, боярства, служилого дворянства и земских людей.

В начале XVIII века, в годы царствования Петра I, определение “самодержавие” стало ассоциироваться с европейским абсолютизмом. В начале XIX века данная форма правления подвергалась критике и часто публицисты сравнивали самодержавие с деспотизмом.

В 1721 богослов Феофан Прокопович составил “Духовный регламент”. Он с января 1721 стал законом. Суть его сводилась к неограниченной власти императора, которая была основана на его божественном происхождении.

Отличия от абсолютизма

Теории, в которых, определения “абсолютизма” и “самодержавия” расходятся, появились к началу XX века. Например, авторы из числа славянофилов противопоставляли допетровский период постпетровскому в том смысле, что в первом было самодержавие (с Земским собором), а во втором – абсолютизм с бюрократизацией общества.

Советские и постсоветские историки считали, что происхождение самодержавия нужно искать в отношениях русских князей с Золотой Ордой. В период ига в большей степени усиливались княжества, где князья и боярства выступали как единая сила, а не боролись друг с другом. Таким образом, в XIV-XV веках центром объединения русских земель стало Московское княжество, а не Новгородская земля.

В либеральном лагере общественной мысли начала XX века, наоборот, послепетровский абсолютизм с идеями общего блага ставили выше, чем допетровский с его идеями божественной власти.

Что мы узнали?

Необходимо понимать, что такое самодержавие в истории России. В общей сложности оно охватывает период в 420 лет, от Судебника 1497 года свержения монархии в феврале 1917 года.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 122.

А какая ваша оценка?

Что такое самодержавие

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Свыше 400 лет в России формой монархического правления было самодержавие, оставившее о себе глубокую память.

С царями и императорами-самодержцами мы осваивали Сибирь, побеждали шведов и французов, присоединяли Крым.

Однако они же установили крепостное право (это что?), ввели огромный налог на подушную подать и веками не давали людям права и свободы.

Давайте вместе оценим этот политический строй и посмотрим, какую эволюцию он прошел за время существования.

Самодержавие — это …

Самодержавие (единодержавие) — это форма монархического правления в России, которая подразумевает наличие у верховного правителя основных прав управления в административной, законодательной и судебной сфере.

Опиралось оно на теорию о божественном происхождении монархической власти. За время существования понятие претерпело серьезное изменение.

- После образования централизованного Российского государства при Иване III с самодержавием ассоциировался суверенитет правителя (это как?), независимого от внешних факторов. Именно этот князь стал первым использовать в своем титуле термин «самодержец» после женитьбы на Софье Палеолог.

- Однако со времен Ивана IV понятие все чаще стало использоваться как синоним неограниченной внутренней власти царя.

- С периода правления Петра I самодержавие начало олицетворяться с ранее незнакомым в России понятием «абсолютизм». В частности, об этом писал в Духовном регламенте 1721 года Ф.Прокопович: «Монархов власть есть власть самодержавная».

Периоды самодержавия

Что такое самодержавие сказать однозначно сложно, так как в разные периоды истории страны эта форма правления имела свои особенности:

- Конец XV-начало XVIII века. Самодержавная власть князя, а позднее царя была ограничена органами сословного представительства — Боярской Думой и Земским собором.

Правитель в это время должен был учитывать мнение этих органов в вопросах внутренней и внешней политики.

- Первая четверть XVIII века-1905 год.

В этот период формируется и утверждается абсолютная власть императора, существенно увеличилась роль центральных государственных учреждений.

Во время Эпохи дворцовых переворотов на короткое время самодержавная власть монарха была ограничена Верховным тайным советом и Кабинетом министров. Но уже во времена Елизаветы Петровны ситуация изменилась, а при Екатерине II в стране вновь утвердились абсолютистские порядки.

- 1905—март 1917 года. В ходе Первой российской революции в Российской империи был учрежден парламент (это как?) Государственная Дума и приняты Основные законы (1906), ставшие прообразом конституции.

Сложился режим «третьеиюньской монархии», выступавший формой дуалистического правления, при котором самодержец разделял законодательную власть с Госдумой и Государственным советом.

Оппозиция самодержавию

На протяжении всей истории нашей страны по отношению к самодержавию постоянно возникала оппозиция. В разные времена это были:

- бояре;

- церковь;

- крестьяне;

- дворяне.

В середине XIX века в России появилось радикальное движение народников, стремившееся к свержению самодержавного строя с помощью революции.

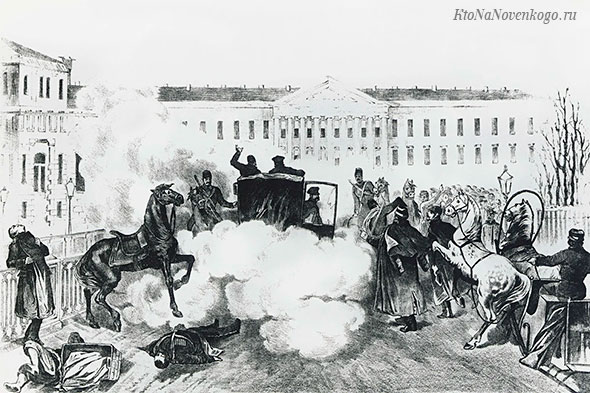

Они неоднократно покушались на жизнь Александра II и пытались убить его в Летнем саду, хотели пустить под откос царский поезд и даже устроили взрыв в столовой Зимнего дворца.

Свои планы народники осуществили 1 марта 1881 года, убив императора на набережной Екатерининского канала с помощью изготовленных самостоятельно метательных снарядов.

Пришедший к власти сын погибшего монарха Александр III принял 29 апреля 1881 года Манифест о незыблемости самодержавия, в котором дал понять, что сохранит приверженность существующему политическому строю.

Документ противопоставил распространившейся в стране «гнусной крамоле» традиционные консервативные ценности высокой нравственности, веры в Бога, порядка и доброго воспитания детей.

Однако накопившиеся за долгое время социально-экономические проблемы, неудачи России в Первой мировой и политический кризис вызвали падение доверия общества к самодержавию.

В ходе Февральской революции был поставлен вопрос о самом факте существования монархической власти, что привело к отставке Николая II 2 марта 1917 года и падению самодержавия.

Надежды на реставрацию этой формы монархического правления, возлагавшиеся на Учредительное собрание, рухнули после победы большевиков в Октябрьской революции.

О причинах падения самодержавия можно узнать здесь:

Повторяем термины. IX — XIXвв.

К заданию № 4

|

Вопросы по терминам |

ответы |

|

Важный в истории России процесс, характеризуемый терминами «самодержавие», «неограниченная монархия», «централизация власти и управления», называется становлением и развитием _____________. |

абсолютизма |

|

Введённая в 1804 г. самостоятельность высшего учебного заведения в подборе и расстановке кадров, осуществлении в соответствии с уставом учебной, научной деятельности называется университетская ___________. |

автономия |

|

Созданные в период преобразований Петра I увеселительные собрания-балы в домах российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам. |

ассамблеи |

|

Первые бумажные деньги в России, введённые при Екатерине II и находившиеся в обращении вплоть до царствования Николая I, назывались _______________. |

ассигнациями |

|

Ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв., назывались ______________. |

баскаками |

|

Вид хозяйственной деятельности, связанный со сбором мёда диких пчёл, распространённый в землях восточных славян. |

бортничество. |

|

Народное собрание у восточных славян, обсуждающее важнейшие вопросы жизни племени; впоследствии орган управления в городах, в том числе в Новгороде, где на нём выбирали посадника и других представителей власти. |

вече |

|

В целях создания союза европейских государств против Османской империи в Европу было направлено _______________ во главе с Ф. Я. Лефортом, Ф. А. Головиным, П. Б. Возницыным. |

Великое посольство |

|

Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную землю, называются ________. |

выкупными платежами |

|

«Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший как в войнах, так и в управлении княжеством и личным хозяйством князя». |

Дружина |

|

Важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев день», «урочные лета», «бессрочный сыск беглых крестьян», называется ______________ крестьян. |

закрепощением |

|

«Общее название представителей русской общественной мысли середины XIX в., считавших, что Россия развивается по тем же законам, что и Европа, что Петр I спас страну от распада и что для обновления России необходимы буржуазные реформы». |

западники |

|

«Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV Грозным». |

земщина |

|

Состоявший из представителей различных слоёв населения орган при царе, созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел (впервые – в 1549 г.), назывался _______. |

земским собором |

|

На экономическое и общественное развитие восточных славян повлиял проходивший через Восточно-Европейскую равнину торговый путь, который «Повесть временных лет» назвала «путь________________». |

из варяг в греки |

|

Одно из направлений в литературе и искусстве XVIII в., отличающееся обращением к античному наследию как образцу, называется ________. |

классицизмом |

|

Созданные по западному образцу Петром I центральные государственные учреждения, между которыми были разделены основные отрасли управления, назывались_________. |

коллегиями |

|

Условия, выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со стороны Верховного тайного совета, и содержавшие ограничение императорской власти в его пользу. |

кондиции |

|

Первый русский музей, учреждённый ещё при Петре I, представлявший в начале коллекцию «всяких диковинок и уродцев». |

кунсткамера |

|

______________ – торговое сословие в России, разделявшееся в зависимости от размера торгового капитала в конце XVIII–XIX вв. на три гильдии. |

купечество |

|

Промышленный переворот в России в XIX в. характеризуется переходом от _____________________ к фабрике. |

мануфактур |

|

Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался _______. |

местничество |

|

«____________________», назначаемые Сенатом из числа местных помещиков, должны были регулировать и контролировать выкупные сделки, составлять уставные грамоты. |

мировые посредники |

|

Г. В. Плеханов и его единомышленники основали в Женеве группу «_____________________», главным делом которой стала пропаганда идей марксизма. |

освобождение труда |

|

Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565−1572 гг., характеризуемая террором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление царской власти, называется_______. |

опричниной |

|

Временный уход крестьян в России с мест постоянного жительства в деревнях на заработки в районы развитой промышленности и сельского хозяйства. |

отходничество |

|

Художники, в знак протеста ушедшие из Академии художеств, с 1870 г. стали называться __________. |

передвижниками |

|

Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась _______. |

посадом |

|

Государственные крестьяне, переданные в условное владение частным лицам для работы на их предприятиях, назывались ______________. |

посессионными |

|

«_______________» П. И. Пестеля, ставшая программой Южного общества, была наказом Временному правительству, которое должно было провести в жизнь основные положения этого документа. |

Русская Правда |

|

Объединение правителей ведущих европейских держав, созданное после наполеоновских войн для поддержания мира в Европе, укрепления монархического строя и подавления революционных выступлений, называлось _______. |

Священным союзом |

|

Процесс изъятия государством из церковной собственности земель, завершившийся в правление Екатерины II подписанием специального Манифеста и передачей церковных вотчин из духовной коллегии в коллегию экономии. |

секуляризация |

|

После свержения Василия Шуйского в России находилось у власти боярское правительство, вошедшее в историю под названием______________. |

семибоярщина |

|

В ходе денежной реформы Е. Ф. Канкрина главной единицей обращения стал ___________________ рубль, что придало постоянство денежному курсу. |

серебряный |

|

Возникшее в период правления Николая I направление общественной мысли, основными положениями которого было возвращение России к идеалам допетровской Руси, воссоздание монархии, опирающейся на совещательный Земский собор, называется ________________. |

славянофильство |

|

Новый принцип суда по реформе 1864 года, подразумевавший наличие на суде прокурора и адвоката, получил название __________ суда. |

состязательного |

|

_____________________ – вооружённая огнестрельным оружием пехота, созданная в XVI в. и набираемая из городских слоёв (посадского населения). __________________ несли службу за жалованье и за освобождение от торговых пошлин, занимаясь торговлей и ремеслом в свободное от службы время. В XVII в. _________________ охраняли царскую резиденцию, царя. В конце XVII в. _________________ не раз бунтовали и как род войск были ликвидированы при Петре I. |

стрельцы |

|

Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации Российского государства и создании системы общерусского права назывался ____________. |

судебником |

|

Изданная Петром I_________________, устанавливая принципиально новые критерии служебной годности, предоставляла возможность пополнять дворянское сословие талантливыми выходцами из других социальных групп. |

Табель о рангах |

|

Одним из самых важных событий первых лет царствования Екатерины II был созыв________________, депутатами которой были представители всех слоёв населения, кроме крепостных крестьян и духовенства. |

уложенной комиссии |

|

Договор между помещиком и крестьянской общиной, устанавливавший размер надела и повинности за пользование им по реформе 1861 г. называется ___________________. |

уставной грамотой |

|

Предпринятое весной 1874 г. «___________________» было пёстрым и разнородным: одни шли в деревню, чтобы её «бунтовать»; другие — готовить к революции путём пропаганды. |

хождение в народ |

|

В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших повинности государству, называли ______. |

черносошными |

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Значение слова «самодержавие»

-

САМОДЕРЖА́ВИЕ, -я, ср. Неограниченная власть монарха, царя, императора, а также система государственного управления, основанная на такой власти. Вот могучий Иоанн III, первый царь русский, замысливший идею единовластия и самодержавия. Белинский, Басурман. Соч. И. И. Лажечникова. Самодержавие (абсолютизм, неограниченная монархия) есть такая форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераздельно (неограниченно) царю. Ленин, Попятное направление в русской социал-демократии. — Каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее, — самодержавию! М. Горький, Мать.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х

т. / РАН,

Ин-т лингвистич.

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;

Полиграфресурсы,

1999;

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

- Самодержа́вие, или единодержа́вие (предположительно, калька с греч. Αυτοκρατορία от αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать) — автократия, самовластие) — понятие, в России исторически имевшее разное значение. В Новое время обычно обозначал неограниченную монархию как форму правления (абсолютизм; чаще всего русскую монархию).

Источник: Википедия

-

САМОДЕРЖА’ВИЕ, я, мн. нет, ср. (полит.). Система государственного управления с неограниченной властью монарха. Все более широкие массы народа приходили к убеждению,

что выход из невыносимого положения только один — свержение царского самодержавия.

История ВКП(б). .. Быстрый переход войск на сторону рабочих решил судьбу царского самодержавия. История ВКП(б).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

самодержа́вие

1. абсолютная монархия ◆ Французский король обещал свое содействие английскому в великом деле утверждения самодержавия и уничтожения неприкосновенной святыни народной: палладиума его могущества ― конституционной хартии. П. П. Каратыгин, «Временщики и фаворитки 16, 17 и 18 столетий», 1870 г. (цитата из НКРЯ) ◆ В 1789 г., не умея иначе сломить оппозицию дворянства, король прибег к новому государственному перевороту, которым было почти восстановлено самодержавие. П. Ганзен, «Швеция» (цитата из Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1890—1907.) ◆ Прусский король, узнавши о восстановлении самодержавия в России, пил за столом здоровье новой русской государыни, восхвалял ее решимость и заявил, между прочим, что теперь она свободно будет распоряжаться в делах курляндских, не ожидая одобрения от Польши. Н. И. Костомаров, «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», 1862–1875 г. (цитата из НКРЯ)

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: кайра — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «самодержавие»

Синонимы к слову «самодержавие»

Предложения со словом «самодержавие»

- Он рано приобрёл известность как теоретик и публицист российского марксизма, вёл острую полемику, был сторонником свержения самодержавия и установления диктатуры пролетариата.

- Это движение подрывало и православие и идею царского самодержавия, подрывало и психологическую настроенность к склонности к самодержавному царскому принципу.

- Все они стали одинаково испытывать гнёт русского самодержавия и его колониальной системы, включая насильственное крещение поволжских инородцев и насильственный захват русскими помещиками их земель.

- (все предложения)

Цитаты из русской классики со словом «самодержавие»

- В действительности русское самодержавие, особенно самодержавие Николая I, было абсолютизмом и империализмом, которых славянофилы не хотели, было чудовищным развитием всесильной бюрократии, которую славянофилы терпеть не могли.

- Русское самодержавие вступает в новый фазис. Выросшее из антинациональной революции, оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу — внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль просвещенного правительства.

- В якобинской демократии, вдохновленной Руссо, может утверждаться принцип тоталитарного государства, самодержавие народного суверенитета.

- (все

цитаты из русской классики)

Каким бывает «самодержавие»

Понятия со словом «самодержавие»

-

Самодержа́вие, или единодержа́вие (предположительно, калька с греч. Αυτοκρατορία от αὐτός (сам) + κρατέω (властвовать) — автократия, самовластие) — понятие, в России исторически имевшее разное значение. В Новое время обычно обозначал неограниченную монархию как форму правления (абсолютизм; чаще всего русскую монархию).

- (все понятия)

Отправить комментарий

Дополнительно

Смотрите также

-

Он рано приобрёл известность как теоретик и публицист российского марксизма, вёл острую полемику, был сторонником свержения самодержавия и установления диктатуры пролетариата.

-

Это движение подрывало и православие и идею царского самодержавия, подрывало и психологическую настроенность к склонности к самодержавному царскому принципу.

-

Все они стали одинаково испытывать гнёт русского самодержавия и его колониальной системы, включая насильственное крещение поволжских инородцев и насильственный захват русскими помещиками их земель.

- (все предложения)

- монархия

- царизм

- абсолютизм

- деспотизм

- диктатура

- (ещё синонимы…)

- декабристы

- правление

- король

- (ещё ассоциации…)

- русское самодержавие

- самодержавие народа

- свержение самодержавия

- свергнуть самодержавие

- (полная таблица сочетаемости…)

- царское

- неограниченное

- российское

- русское

- проклятое

- (ещё…)

- Склонение

существительного «самодержавие» - Разбор по составу слова «самодержавие»

- Как правильно пишется слово «самодержавие»

Самодержавие – это в истории России одно из определений монархии периода династий Рюриковичей и Романовых, от Ивана III до Николая II. Этот термин представляет собой кальку с греческого слова “Автократия”.

Происхождение термина

Впервые в истории России понятие “самодержец” стал использовать Иван III в своем титуле. Это произошло в конце XV века после его свадьбы с Софьей Палеолог. Такой брак давал право на преемственность царства Русского от Византии, а значит и от Рима, ведь себя византийцы считали римлянами (ромеями). На рубеже XV-XVI века понятие “самодержец” означало независимость его носителя от других правителей.

Рис. 1. Самодержавие.

Во второй половине XVI века, по мере централизации государства, термин “самодержавие” стал означать неограниченную власть монарха. К причинам усиления самодержавия в XVI веке следует отнести:

- Личные качества правителей. В основном это были сильные и волевые люди, кроме последнего из Рюриковичей, за которого государством фактически руководил Борис Годунов.

- Иностранное влияние. Со стороны Византии и Золотой Орды. В первой власть была императорская, во второй – ханская.

- Вотчинные традиции в северо-восточной части бывшего древнерусского государства.

- Участие в деле объединения русских земель широких слоев общества – духовенства, боярства, служилого дворянства и земских людей.

В начале XVIII века, в годы царствования Петра I, определение “самодержавие” стало ассоциироваться с европейским абсолютизмом. В начале XIX века данная форма правления подвергалась критике и часто публицисты сравнивали самодержавие с деспотизмом.

В 1721 богослов Феофан Прокопович составил “Духовный регламент”. Он с января 1721 стал законом. Суть его сводилась к неограниченной власти императора, которая была основана на его божественном происхождении.

Рис. 2. Петр I.

Отличия от абсолютизма

Теории, в которых, определения “абсолютизма” и “самодержавия” расходятся, появились к началу XX века. Например, авторы из числа славянофилов противопоставляли допетровский период постпетровскому в том смысле, что в первом было самодержавие (с Земским собором), а во втором – абсолютизм с бюрократизацией общества.

Советские и постсоветские историки считали, что происхождение самодержавия нужно искать в отношениях русских князей с Золотой Ордой. В период ига в большей степени усиливались княжества, где князья и боярства выступали как единая сила, а не боролись друг с другом. Таким образом, в XIV-XV веках центром объединения русских земель стало Московское княжество, а не Новгородская земля.

В либеральном лагере общественной мысли начала XX века, наоборот, послепетровский абсолютизм с идеями общего блага ставили выше, чем допетровский с его идеями божественной власти.

Рис. 3. Николай II самодержавие.

Что мы узнали?

Необходимо понимать, что такое самодержавие в истории России. В общей сложности оно охватывает период в 420 лет, от Судебника 1497 года свержения монархии в феврале 1917 года.

Предыдущая

История РоссииПоход Ермака в Сибирь – дата начала покорения сибирского ханства

Следующая

История РоссииНиштадтский мир – дата заключения мирного договора со Швецией, условия

САМОДЕРЖАВИЕ

- САМОДЕРЖАВИЕ

-

САМОДЕРЖАВИЕ

, монархическая форма правления в России, при которой царю (с 1721 императору) принадлежали верховные права в законодательстве, управлении страной, командовании армией и флотом и т.д. С середины 16 в. в России складывалась сословно-представи-тельная монархия: царь правил вместе с Боярской думой, созывались Земские соборы. В 17 в. происходил переход к абсолютной монархии (см. АБСОЛЮТИЗМ), утвердившейся в правление Петра I (1689-1725). В ходе Революции 1905-07 с учреждением Государственной думы обозначился поворот к установлению конституционной монархии. После отречения от престола императора Николая II и великого князя Михаила Александровича в ходе Февральской революции 1917 С. прекратило своё существование.

Источник: Энциклопедия «Отечество»

монархическая форма правления в России, соответствовавшая традиционным идеалам русского народа, при которой носителю верховной власти — Царю, Императору — принадлежали верховные права в законодательстве, в верховном управлении, в высшем суде.

В своей вековой мудрости, сохраненной популярными изречениями поговорок и пословиц, наш народ, совершенно по-христиански, обнаруживает значительную долю скептицизма к возможности совершенства в земных делах. «Где добры в народе нравы, там хранятся и уставы», говорит он, но прибавляет: «От запада до востока нет человека без порока». При том же «в дураке и царь не волен», а между тем «один дурак бросит камень, а десять умных не вытащат». Это действие человеческого несовершенства, нравственного и умственного, исключает возможность устроиться вполне хорошо, тем более что если глупый вносит много вреда, то умный, иногда, больше. «Глупый погрешает один, а умный соблазняет многих». В общей сложности приходится сознаться: «Кто Богу не грешен, царю не виноват!» Сверх того, интересы жизни сложны и противоположны: «Ни солнышку на всех не угреть, ни царю на всех не угодить», тем более что «до Бога высоко, до царя далеко».

Общественно-политическая жизнь, таким образом, не становится культом русского народа. Его идеалы — нравственно-религиозные. Религиозно-нравственная жизнь составляет лучший центр его помышлений. Он и о своей стране мечтает именно как о «Святой Руси», руководствуясь в достижении святости материнским учением Церкви. «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец», говорит он.

Такое подчинение мира относительного (политического и общественного) миру абсолютному (религиозному) приводит русский народ к исканию политических идеалов не иначе как под покровом Божиим. Он ищет их в воле Божией, и, подобно тому как царь принимает свою власть лишь от Бога, так и народ лишь от Бога желает ее над собою получить. Такое настроение естественно приводит народ к исканию единоличного носителя власти, и притом подчиненного воле Божией, т.е. именно монарха-самодержца.

Это психологически неизбежно. Но уверенность в невозможности совершенства политических отношений приводит народ не к унижению их, а, напротив, к стремлению в возможно большей степени повысить их, посредством подчинения их абсолютному идеалу правды. Для этого нужно, чтобы политические отношения подчинялись нравственным, а для этого, в свою очередь, носителем верховной власти должен быть один человек, решитель дел по совести,

В возможность справедливо устроить общественно-политическую жизнь посредством юридических норм народ не верит. Он требует от политической жизни большего, чем способен дать закон, установленный раз навсегда, без соображения с индивидуальностью личности и случая. Это вечное чувство русского человека выразил и Пушкин, говоря: «закон — дерево», не может угодить правде, и поэтому «нужно, чтобы один человек был выше всего, выше даже закона». Народ издавна выражает то же самое воззрение на неспособность закона быть высшим выражением правды, искомой им в общественных отношениях: «Закон что дышло — куда поворотишь, туда и вышло», «Закон что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет».

С одной стороны, «всуе законы писать, когда их не исполнять», но в то же время закон иногда без надобности стесняет: «Не всякий кнут по закону гнут», и по необходимости «нужда свой закон пишет». Если закон поставить выше всяких других соображений, то он даже вредит: «Строгий закон виноватых творит, и разумный тогда поневоле дурит». Закон, по существу, условен: «Что город, то норов, что деревня, то обычай», а между тем «под всякую песню не подпляшешься, под всякие нравы не подладишься». Такое относительное средство осуществления правды никак не может быть поставлено в качестве высшего «идеократического» элемента, не говоря уже о злоупотреблениях. А они тоже неизбежны. Иногда и «законы святы, да исполнители супостаты». Случается, что «сила закон ломит» и «кто закон пишет, тот его и ломает». Нередко виноватый может спокойно говорить: «Что мне законы, когда судьи знакомы?»

Единственное средство поставить правду высшею нормой общественной жизни состоит в том, чтобы искать ее в личности, и внизу, и вверху, ибо закон хорош только по тому, как он применяется, а применение зависит от того, находится ли личность под властью высшей правды. «Где добры в народе нравы, там хранятся и уставы». «Кто сам к себе строг, того хранит и царь, и Бог». «Кто не умеет повиноваться, тот не умеет и приказать». «Кто собой не управит, тот и другого на разум не наставит». Но эта строгость подданных к самим себе хотя и дает основу действия для верховной власти, но еще не создает ее. Если верховную власть не может составить безличный закон, то не может дать ее и «многомятежное человеческое хотение». Народ повторяет: «Горе тому дому, коим владеет жена, горе царству, коим владеют многие».

Собственно говоря, правящий класс народ признает широко, но только как вспомогательное орудие правления. «Царь без слуг, как без рук» и «Царь благими воеводы смиряет мира невзгоды». Но этот правящий класс народ столь же мало идеализирует, как и безличный закон. Народ говорит: «Не держи двора близ княжева двора» и замечает: «Неволя, неволя боярский двор: походя поешь, стоя выспишься». Хотя «с боярами знаться — ума набраться», но также и «греха не обобраться». «В боярский двор ворота широки, да вон узки: закабаливает». Не проживешь без служилого человека, но все-таки: «Помутил Бог народ — покормил воевод» и «Люди ссорятся, а воеводы кормятся». Точно так же: «Дьяк у места, что кошка у теста», и народ знает, что нередко — «Быть так, как пометил дьяк». Вообще в минуту пессимизма народная философия способна задаваться нелегким вопросом: «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки: куда уйти?»

И народ решает этот вопрос, уходя к установке верховной власти в виде единоличного нравственного начала.

В политике Царь для народа неотделим от Бога. Это вовсе не обоготворение политического начала, но подчинение его божественному. Дело в том, что «Суд царев, а правда Божия». «Никто против Бога да против царя», но это потому, что «царь от Бога пристав». «Всякая власть от Бога». Это не есть власть нравственно произвольная. Напротив: «Всякая власть Богу ответ даст». «Царь земной под Царем небесным ходит», и народная мудрость многозначительно добавляет даже: «У Царя царствующих много царей». Но, ставя Царя в такую полную зависимость от Бога, народ в царе призывает Божью волю для верховного устроения земных дел, предоставляя ему для этого всю безграничность власти.

Это не передача Государю народного самодержавия, как бывает при идее диктатуры и цесаризма, а просто отказ от собственного самодержавия в пользу Божьей воли, которая ставит царя, как представителя не народной, а Божественной власти.

Царь, таким образом, является проводником в политическую жизнь воли Божией. «Царь повелевает, а Бог на истинный путь наставляет». «Сердце царево в руке Божией». «Чего Бог не изволит, того и царь не изволит». Но, получая власть от Бога, царь, с другой стороны, так всецело принимается народом, что совершенно неразрывно сливается с ним. Ибо, представляя перед народом в политике власть Божью, царь перед Богом представляет народ. «Народ тело, а царь голова», и это единство так неразделимо, что народ даже наказуется за грехи царя. «За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует», и в этой взаимной ответственности царь стоит даже на первом месте. «Народ согрешит — царь умолит, а царь согрешит — народ не умолит». Идея в высшей степени характеристичная. Легко понять, в какой безмерной степени велика нравственная ответственность царя при таком искреннем, всепреданном слиянии с ним народа, когда народ, безусловно ему повинуясь, согласен при этом еще отвечать за его грехи перед Богом.

Невозможно представить себе более безусловного монархического чувства, большего подчинения, большего единения. Но это не чувство раба, только подчиняющегося, а потому не ответственного. Народ, напротив, отвечает за грехи царя. Это, стало быть, перенос в политику христианского настроения, когда человек молит «да будет воля Твоя» и в то же время ни на секунду не отрешается от собственной ответственности. В царе народ выдвигает ту же молитву, то же искание воли Божией, без уклонения от ответственности, почему и желает полного нравственного единства с царем, отвечающим перед Богом.

Для нехристианина этот политический принцип трудно понятен. Для христианина — он светит и греет как солнце. Подчинившись в царе до такой безусловной степени Богу, наш народ не чувствует от этого тревоги, а, напротив, успокаивается. Его вера в действительное существование, в реальность Божией воли выше всяких сомнений, а потому, сделав со своей стороны все для подчинения себя воле Божией, он вполне уверен, что и Бог его не оставит, а, стало быть, даст наибольшую обеспеченность положения.

Вдумываясь в эту психологию, мы поймем, почему народ о своем царе говорит в таких трогательных, любящих выражениях: «Государь, батюшка, надежа, Православный Царь». В этой формуле все: и власть, и родственность, и упование, и сознание источника своего политического принципа. Единство с царем для народа не пустое слово. Он верит, что «народ думает, а царь ведает» народную думу, ибо «царево око видит далеко», «царский глаз далеко сягает» и «как весь народ воздохнет — до царя дойдет». При таком единстве ответственность за царя совершенно логична. И понятно, что она несет не страх, а надежду. Народ знает, что «благо народа в руке царевой», но помнит также, что «до милосердного царя и Господь милосерд». С таким миросозерцанием становится понятно, что «нельзя царству без царя стоять». «Без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится». «Без царя земля вдова». Это таинственный союз, непонятный без веры, но при вере — дающий и надежду, и любовь.

Неограниченна власть царя. «Не Москва государю указ, а государь Москве». «Воля царская — закон». «Царское осуждение бессудно». Царь и для народа, как в христианском учении, недаром носит меч. Он представитель грозной силы. «Карать да миловать — Богу да Царю». «Где царь, там гроза». «До царя идти — голову нести». «Гнев царя — посол смерти». «Близ царя — близ смерти». Царь источник силы; но он же источник славы: «Близ царя — близ чести». Он же источник всего доброго: «Где царь, там и правда», «Богат Бог милостью, а государь жалостью», «Без царя народ сирота». Он светит как солнце: «При солнце тепло, при государе добро». Если иногда и «грозен царь, да милостив Бог». С такими взглядами, в твердой надежде, что «царь повелевает, а Господь на истинный путь направляет», народ стеной окружает своего «батюшку» и «надежу», «верой и правдой» служа ему. «За Богом молитва, за царем служба не пропадает», говорит он и готов идти в своей исторической страде куда угодно, повторяя: «Где ни жить, одному царю служить» — и во всех испытаниях утешая себя мыслью: «На все святая воля царская».

Эта тесная связь царя с народом, характеризующая нашу монархическую идею, выработана, собственно, не аристократической и не демократической Новгородско-казачьей Россией, но Россией земской, которая выросла вместе с самодержавием. Эта идея и стала характеристично русской, глубоко засев в народном инстинкте. Ни демократическая, ни аристократическая идея при этом не исчезли, но во все критические, решающие моменты Русской истории голос могучего инстинкта побеждал все шатания политических доктрин и возвышался до гениальной проницательности.

Замечательна память об ореоле, которым русский народ окружил «опальчивого» борца за самодержавие, опускавшего столь часто свою тяжкую руку и на массы, ему безусловно верные. На борьбу Иоанна IV с аристократией народ смотрел, как на «выведение измены», хотя, строго говоря, «изменников России» в прямом смысле Иоанн почти не имел перед собой. Но народ чуял, что у его противников была измена народной идее верховной власти, вне которой уже не представлял себе своей «Святой Руси».

Смутное время сделало, казалось, все возможное для подрыва идеи власти, которая не сумела ни предотвратить, ни усмирить смуты, а потом была омрачена позорной узурпацией бродяги самозванца и иноземной авантюристки. С расшатанностью царской власти аристократия снова подняла голову: начали брать с царей «записи». С другой стороны, демократическое начало казачьей вольницы подрывало монархическую государственность идеалом общего социального равенства, охраняемого казачьим «кругом». Но ничто не могло разлучить народ с идеей, вытекающей из его миросозерцания. Он в унижении царской власти видел свой грех и Божье наказание. Он не разочаровывался, а только плакал и молился:

Ты, Боже, Боже, Спасе милостивый,

К чему рано над нами прогневался,

Наслал нам, Боже, прелестника,

Злого расстригу, Гришку Отрепьева.

Ужели он, расстрига, на царство сел?..

Расстрига погиб, и при виде оскверненной им святыни народ вывел заключение не о какой-либо реформе, а о необходимости полного восстановления самодержавия. Главной причиной непопулярности Василия Шуйского были уступки боярству. «Запись Шуйского и целование креста в исполнении ея, — говорит Романович-Славатинский, — возмутили народ, возражавший ему, чтобы он записи не давал и креста не целовал, что того искони веков в Московском государстве не важивалось». А между тем «ограничение» состояло всего только в обязанности не казнить без суда и в признании совещательного голоса боярства. То и другое каждый царь и без записи соблюдал, но монархическое чувство народа оскорблялось не содержанием обязательств, а фактом превращения обязательности нравственной в юридическую.

Тушинско-Болотниковская приманка казачьей вольности тоже не получила торжества. Тушинцы и болотниковцы были осознаны как воры, столь же опасные, как враги иноземные, как враги всего общественного порядка. Всеобщий бунт против королевича не менее характеристичен. Кандидатура Владислава сулила водворить порядок на началах «конституционных», в которых права русской нации были широко ограждены. Он принял обязательство ограничить свою власть не только аристократическою боярскою Думою, но также Земским собором. Под контроль Земского собора он ставил свое обязательство не изменять русских законов и не налагать самовольно податей. С современной либеральной точки зрения восшествие иностранного принца на таких условиях не нарушало ни в чем интересов страны. Но Россия московская понимала иначе свои интересы. Именно кандидатура Владислава и была последней каплей, переполнившей чашу.

Поучительно вспомнить содержание прокламаций кн. Пожарского и других патриотов, возбуждавших народ к восстанию.

Прокламации призывают к восстановлению власти царя.

«Вам, господа, пожаловати, помня Бога и свою православную веру, советывать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разорение быть не безгосударными». Конституционный королевич, очевидно, ничего не говорил сердцу народа. «Сами, господа, ведаете, продолжает прокламация, как нам без государя против общих врагов, польских, и литовских, и немецких людей, и русских воров — стоять? Как нам без государя о великих государственных и земских делах с окрестными государями ссылаться? Как государству нашему впредь стоять крепко и неподвижно?»

Национально-монархическое движение стерло все замыслы ограничений самодержавия до такой степени, что теперь наши историки не могут даже с точностью восстановить, что именно успели бояре временно выхватить у Михаила. Во всяком случае, ограничительные условия были выброшены очень скоро в период непрерывного заседания земских соборов (между 1620—25). Народ смотрел на пережитое бедствие как на Божью кару, торжественно обещая царю «поисправиться» и заявляя Михаилу, что «без государя Московскому государству стояти не мочно» — «обрал» его «на всей его воле».

Это торжество самодержавия характеристично тем, что оно было произведено земской Россией в борьбе против русского аристократического начала и русского же демократического. Россия земская, т.е. именно национальная, выражающая типичные особенности национальности, — отвергла в смуте все другие основы, кроме самодержавной, и воссоздала его в том же виде, в каком рисовалось оно Иоанну Грозному и той земской России, которая свою культурно-государственную жизнь строила на православном миросозерцании.

Восстановление самодержавия, потрясенного смутой, и было всецело делом земской России.

Управительные учреждения Московской монархии слагались в тесной связи с народным социальным строем. По самому типу своему верховная власть принимала под свое покровительство всех подданных, никому принципиально не отказывала в доверии и всех готова была признать как более или менее годную служебную для своих «государевых дел» силу. Этот непосредственный голос самодержавного чувства и сделал то, что развитие царской власти не душило народного самоуправления, но ободряло и развивало его. Отсюда и вышло, что общий тип управительных учреждений Московского государства, несмотря на массу частных недостатков, происходящих от младенчески невежественного состояния собственно юридических знаний, складывался в нечто очень жизненное, в полном смысле идеальное, к сожалению, не только оставшееся неразвившимся, но впоследствии, по неблагоприятным обстоятельствам, даже захиревшее.

Общая система власти в Московском царстве сложилась в таком виде.

Надо всем государством высился «Великий Государь», Самодержец. Его компетенция в области управления была безгранична. Все, чем только жил народ, его потребности политические, нравственные, семейные, экономические, правовые — все подлежало ведению верховной власти. Не было вопроса, который считался бы не касающимся царя, и сам царь признавал, что за каждого подданного он даст ответ Богу: «аще моим несмотрением согрешают».

Царь — не только направитель всех текущих правительственных дел в виде защиты внешней безопасности, внутреннего порядка, справедливости и связанных с этим вопросов законодательных и судебных. Царь есть направитель всей исторической жизни нации. Это власть, которая печется и о развитии национальной культуры, и об отдаленнейших будущих судьбах нации.

Царская власть развивалась вместе с Россией, вместе с Россией решала спор между аристократией и демократией, между Православием и инославием, вместе с Россией была унижена Татарским игом, вместе с Россией была раздроблена уделами, вместе с Россией объединяла старину, достигла национальной независимости, а затем начала покорять и чужеземные царства, вместе с Россией сознала, что Москва — Третий Рим, последнее и окончательное всемирное государство. Царская власть — это как бы воплощенная душа нации, отдавшая свои судьбы Божьей воле. Царь заведует настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее нации.

Отсюда, теоретически рассуждая, необходима полнейшая связь царя с нацией, как в том, что касается общего их подчинения воле Божией, так и в том, что касается самого тела нации, ее внутреннего социального строя, посредством которого толпа превращается в общественный организм.

В Русской царской власти эта связь практически была достигнута самим ее происхождением из: 1) церковной идеи и 2) родового, а затем 3) вотчинного строя. В самом процессе своего развития царская власть входила в связь и с церковным, и с социальным строем.

Во всем этом было мало сознательности. Ее негде было взять. Византийская доктрина скорее может быть названа традицией, нежели доктриной, а идея церковная лишь делала строй религиозный направителем политического, но не исследовала объективных законов социальной жизни. Теоретического сознательного строения государственной власти — не могло быть. Но было очень сильное органическое сложение страны, которое давало возможность идее верховной власти осуществиться на очень правильных социальных основах.

Царская власть, упраздняя еще со времен Андрея Боголюбского как аристократическую, так и демократическую власть в качестве верховных, являлась посредницею между ними. Она, во имя религиозных начал, поддерживала справедливость в отношениях между всеми существующими в стране силами, т.е. умеряя чрезмерные притязания каждой, каждой давала справедливое удовлетворение.

Цари-самодержцы явились охранителями прав народных. «Грозные государи Московские, Иоанн III и Иоанн IV, — писал историк И.Д. Беляев, — были самыми усердными утвердителями исконных крестьянских прав, и особенно царь Иван Васильевич постоянно стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных отношениях были независимы и имели одинаковые права с прочими классами Русского общества». Если в отношении крестьян политика Годунова нарушила царские традиции, то общественных сил — и при нем не боялись, не исключали их участия в управлении, а, наоборот, привлекали их. Так как наша монархическая власть не создавала Русского народа из ничего, а сама возникла уже из готовых социальных сил родового строя, то этими силами она, естественно, пользовалась и для задач управительных.

Для этого верховная власть не имела необходимости в теоретических соображениях, ибо социальные силы существовали фактически и с усечением их поползновений на верховенство — от них сами собой оставались элементы управительные. Таким образом, из аристократических элементов всех видов, княжеских владетельных родов, боярства и низшей дружины складывалось служилое сословие, в котором аристократия занимала важнейшие места, как в верхнем государственном управлении, боярской думе и приказах, так и в низшем. Многочисленные организации демократической власти — веча — государственные, городские и деревенские, точно так же переходили в разряд сил местного самоуправления. А все вместе — управительные силы страны являлись на помощь верховной власти в виде земских соборов.

Л.А. ТихомировИсточник: Энциклопедия «Русская цивилизация»

.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «САМОДЕРЖАВИЕ» в других словарях:

-

самодержавие — самодержавие … Орфографический словарь-справочник

-

самодержавие — автократия, абсолютизм, самовластие; неограниченная монархия, монархия, абсолютная монархия, царский режим, царизм, власть Словарь русских синонимов. самодержавие абсолютизм, неограниченная (или абсолютная) монархия, самовластие; автократия… … Словарь синонимов

-

САМОДЕРЖАВИЕ — монархическая форма правления в России, при которой носитель верховной власти (царь, император) обладал верховными правами в законодательной, административной и судебной сфере. Несмотря на появление в 1905 1906 гг. элементов конституционной… … Юридический словарь

-

САМОДЕРЖАВИЕ — монархическая форма правления в России. В 16 17 вв. царь правил вместе с боярской думой, в 18 нач. 20 вв. абсолютная монархия. (см. Абсолютизм, Автократия) … Большой Энциклопедический словарь

-

САМОДЕРЖАВИЕ — САМОДЕРЖАВИЕ, самодержавия, мн. нет, ср. (полит.). Система государственного управления с неограниченной властью монарха. «Все более широкие массы народа приходили к убеждению, что выход из невыносимого положения только один свержение царского… … Толковый словарь Ушакова

-

САМОДЕРЖАВИЕ — САМОДЕРЖАВИЕ, я, ср. В дореволюционной России: монархия. Свержение самодержавия. | прил. самодержавный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

-

САМОДЕРЖАВИЕ — ср. самодержавство и самодержавность жен. или ·стар. самодержство, управленье самодержавное, монархическое, полновластное, неограниченное, независимое от государственых учреждений, соборов, или выборных, от земства и чинов; или | самая власть эта … Толковый словарь Даля

-

САМОДЕРЖАВИЕ — англ. autocracy; нем. Selbstherrschaft. Форма правления, при к рой верховная власть всецело и нераздельно принадлежит одному лицу монарху. см. АБСОЛЮТИЗМ, АВТОКРАТИЯ. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии

-

Самодержавие — монархическая форма правления в России. В 16 17 вв. царь правил вместе с боярской думой, в 18 нач. 20 вв. абсолютная монархия. (Абсолютизм, Автократия). Политическая наука: Словарь справочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010 … Политология. Словарь.

-

Самодержавие — (англ. autocracy) название монархической формы правления в России, когда носителю верховной гос ной власти (царю, императору) принадлежали верховные права в законодательстве (утверждение законопроектов), в верховном управлении (назначение и… … Энциклопедия права