Нашествием Батыя на Русь воспользовались Швеция и Ливонский Орден, договорившиеся с благословения римского папы и при содействии германского императора Фридриха II об организации против Северо-Западной Руси крестового похода, в котором приняли участие датские, норвежские и многие другие рыцари из стран Северной Европы.

Разгром шведских захватчиков. Невская битва 15 июля 1240 г.

Первыми выступили шведы. В июле 1240 г. в Неву вошел шведский флот с войском крестоносцев под командованием ярла (герцога) Биргера, зятя короля и фактического правителя страны. Пройдя Невой до устья Ижоры, рыцарская конница высадилась на берег. Ближайшей целью шведов был захват Старой Ладоги с последующим наступлением на Новгород.

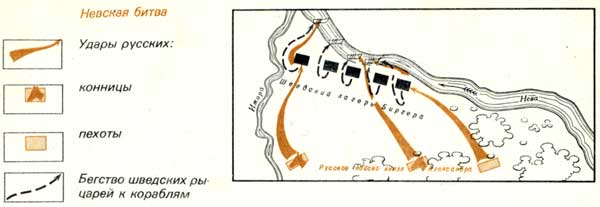

Новгородский князь Александр Ярославич, получив весть о появлении шведского флота в устье Невы, стремительно двинулся со своей небольшой дружиной и немногими успевшими примкнуть к нему новгородцами к месту высадки шведов. Расчет князя на успех внезапного удара полностью оправдался. 15 июля 1240 г., скрыто подойдя к шведскому лагерю, конная дружина Александра обрушилась на центр шведского войска, тогда как пешая рать под предводительством новгородца Миши ударила во фланг, отрезая рыцарям отступление на корабли. Короткий стремительный бой закончился почти полным уничтожением высадившихся на берег рыцарей, которых не смогла поддержать оставшаяся на кораблях пехота. Биргер, получивший в бою тяжелое ранение ударом копья в лицо от Александра, с жалкими остатками своего войска бесславно отплыл в Швецию.

Победа на Неве, за которую Александра Ярославича прозвали в народе «Невским», надолго пресекла шведскую агрессию на Восток, сохранила за Русью выход к Балтийскому морю, столь необходимый ей для экономических, политических и культурных связей со странами Западной Европы.

«Ледовое побоище»

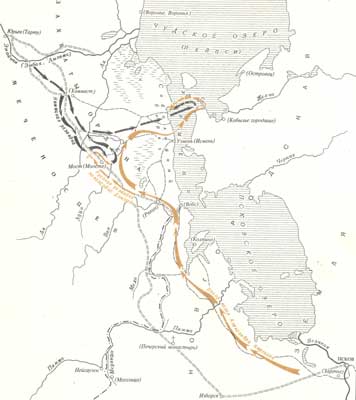

С отличавшей его стремительностью в действиях, Александр внезапным ударом выбил немцев из захваченного ими Копорья, очистил от них Вотскую землю, а затем, проведя короткий демонстративный рейд в северную Эстландию, неожиданно для противника совершил быстрый переход на юг, освободив Псков и Изборск. После этого он перенес военные действия на земли эстов, захваченные Орденом.

Получив от разведки известие, что на него двигаются все силы Ордена, Александр отступил со своими полками к восточному

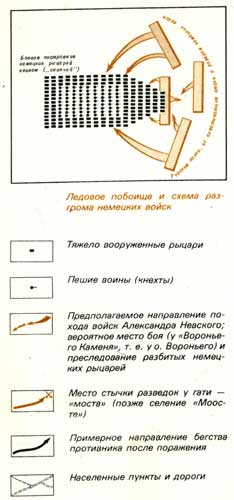

берегу Чудского озера, где занял боевую позицию у Вороньего Камня близь устья р.Желчи. Расположив полки под крутыми берегами на льду озера, князь исключил возможность разведки противником численности и боевых порядков русских полков и, лишив свободы маневра, навязал ему свой план битвы. Учтя обычное для рыцарских войск построение в виде четырехугольника с трапециевидным клином, острием которого была закованная в тяжелые латы рыцарская конница (задачей которой был прорыв и расчленение рядов противника), Александр отказался от традиционного построения русских полков в одну линию. Он построил полки в виде треугольника, острием упиравшегося в берег. Основные силы Александр расположил на флангах, составлявших боковые стороны этого треугольника. Выбором боевой позиции и построением полков для битвы Александр Невский вновь показал себя искусным полководцем, о котором русский летописец с гордостью писал: «Бе побежая везде, а не победим николи же».

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла одна из самых кровопролитных битв эпохи средневековья, вошедшая в историю как «Ледовое побоище». Как и предполагал Александр Невский, рыцарский бронированный клин, прорвав центр русского войска, втянулся в глубь его боевых порядков, где и увяз. Тогда по основанию этого клина последовал мощный удар русских полков с флангов, смявшиЙ и опрокинувший весь строй крестоносного ополчения. После жаркой сечи рыцари дрогнули, а затем обратились в паническое бегство. Их преследование превратилось в побоище: «И секахуть гоняще, аки по аеру и не бе им камо утеши и биша их на 7 верст по леду». Более 500 рыцарей пало в битве, утонуло в озере, 50 пленных рыцарей с позором были проведены по улицам Новгорода.

Откликом на «Ледовое побоище» был подъем освободительного движения народов Прибалтики против немецких и датских захватчиков. Рыцарям с большим трудом, с помощью римской курии и Германской империи, удалось сломить сопротивление эстов, латышей, куршей, поморян, прусов. Русь, подпавшая под монгольское иго, была лишена возможности оказать соседним народам необходимую помощь. К концу XIII в. немецкие и датские захватчики утвердились в Восточной Прибалтике.

«Ледовое побоище», в котором погиб весь цвет ливонского рыцарства, сорвало планы крестоносной агрессии, рассчитанные на использование тяжелого положения Руси в результате Батыева нашествия. Орден был вынужден запросить мира. Последующие попытки Ордена и датских феодалов продвинуться на восток встречали столь же сокрушительный отпор, какой им был дан Александром Невским на льду Чудского озера. В 1268 г. объединенные русские полки в битве под Раквере нанесли немецким и датским рыцарям такое сокрушительное поражение, которое современники вполне справедливо сравнивали с «Ледовым побоищем».

Успешно была отбита и попытка венгерских и польских феодалов организовать с благословения римского папы крестовый поход для захвата Галицко-Волынской Руси. В 1245 г. с помощью галицких бояр, ведших многолетнюю борьбу со своим князем Даниилом Романовичем, они захватили Перемышль и осадили Ярослав. Но южная Русь, только что опустошенная полчищами Батыя, нашла в себе силы, чтобы дать отпор новым захватчикам. Под Ярославом галицко-волынские полки князя Даниила Романовича наголову разбили объединенное войско польских и венгерских феодалов и галицких бояр, вынудив их бежать за пределы Руси.

Сочинение: Невская битва

Казалось бы, что нового можно тут сказать? По учебникам, справочникам и энциклопедиям кочуют одни и те же почерпнутые из летописей факты. Вот их сухое и предельно сжатое изложение. Летом 1240 года шведы — возглавляемые то ли ярлом Ульфом Фаси, то ли его двоюродным братом Биргером Магнуссоном (зятем тогдашнего короля Эрика V Эрикссона, прозванного Леспе, то есть Картавым), то ли под совместным командованием обоих этих представителей славного рода Фолькунгов, — поднялись по Неве и стали лагерем при впадении в нее левого притока, Ижоры [280]. Отсюда Биргер направил Александру Ярославичу послание, вызывая новгородского князя на бой.

Тот, заручившись благословением новгородского архиепископа Спиридона, поспешил выступить «в мале дружине» (но по другой версии — и с некоторым контингентом новгородского ополчения). Так или иначе, 15 июля 1240 года под прикрытием утреннего тумана его воины внезапно обрушились на шведов и наголову разгромили неприятеля.

Особо отличились в бою шестеро поименно перечисленных: боярин Гаврило Олексич, который вознамерился было по шатким сходням въехать на коне на борт шведского корабля, но был сброшен в воду, оставшись притом невредимым (подвиг, согласитесь, эпический); некто Сбыслав Якунович неоднократно обрушивался на противника с топором; княжий ловчий Яков Полочанин бился мечом, заслужив тем личную похвалу Александра Ярославича; слуга последнего, Ратмир, пал израненным; новгородец Миша со товарищи потопил три (!) шведских шнеки [281]; наконец, дружинник Савва обрушил праведный гнев на шатер шведского предводителя и подрубил поддерживающие ни в чем не повинное сооружение столбы. Князь, разумеется, тоже не оплошал — он «…изби множество бещисленно их, и самому королеви [282]възложити печать на лице острым своим копием». Наконец, с теми, до кого не добрались воины Александра, разобрались вышние силы: «много множество избиенных от ангела Господня».

Биргеру с остатками своего отряда едва удалось спастись бегством в наступившей темноте. Побито супостатов было без числа [283]— телами рядовых воинов заполнили две обширные братские могилы, останками же более именитых загрузили аж два корабля [284]. Причем насколько именитых! Как сообщает Синодальная рукопись, «убиен бысть воевода их… Спиридон… и бискуп убиен бысть ту же…».

Войско же Александра, согласно новгородским и псковским летописям, потеряло в этом сражении до двадцати человек.

Этой‑то великой победе Александр и обязан своим прозвищем — Невский.

А теперь давайте разбираться, потому что вопросов возникает, мягко говоря, немало.

Повторю: согласно первоисточникам, новгородские потери составили двадцать человек. Правда, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Андреевич Кучкин полагает, будто «летопись говорит лишь о потерях среди знатных <…> мужей, и названная ею цифра в двадцать человек оказывается не такой уж маленькой. Например, при взятии в 1238 г. Батыем Торжка было убито всего четверо знатных новоторжцев. В 1262 г. при штурме немецкого города Юрьева [285]русские полки потеряли двоих знатных воинов и т.д.» Увы, этот тезис не согласовывается с таким, например фактом: в числе павших на Неве упоминается некий Дрочило Нездылов, сын кожевника — особа куда как знатная… Так что двадцать человек — число, судя по всему, предельное. Тем более что Новгородская первая летопись скромно замечает: «Или менее, Бог весть». И добавляет: «Князь же Олександр с новгородци… придоша вси здрави в свояси, схранени Богом и святой Софией»… Вот так — четверо павших перечислены поименно, безымянных еще полтора десятка, но все притом вернулись восвояси во здравии. Впрочем, подобных несостыковок в этой истории хватает.

Так что оставим их без внимания, как справедливые, но неуместные в данном контексте рассуждения о ценности всякой человеческой жизни, и обратимся к опыту военной истории. Конечно, серьезный подсчет военных потерь начался, пожалуй, только в XVIII—XIX веках, однако о некоторых сражениях мы знаем достаточно подробно. Вот, например, в 1238 году произошло сражение с крестоносцами под Изборском (современный Старый Изборск, что в 30 километрах западнее Пскова); здесь псковско‑новгородская рать потеряла от шестисот до восьмисот человек. 13 июля 1260 года на реке Дурбе большое войско крестоносцев (в него входили ливонские рыцари магистра Бурхарда фон Горнгаузена, тевтоны с орденским маршалом Генрихом Ботелем, ревельский отряд датского герцога Карла и войска местных комкуров) было наголову разгромлено литовцами князя Миндовга — погибли все предводители орденского войска, сто пятьдесят знатных рыцарей и множество кнехтов. Вторгшись в 1296 году в Индию, монголы в сражении при Лахоре потеряли около 12 000 человек. В 1304 году при Монс‑ан‑Певеле фламандцы были разбиты французской армией под командованием короля Филиппа IV Красивого и отступили, потеряв до 6000 человек. Примеров можно было бы привести и больше, однако и перечисленных, относящихся к далеко не самым крупным и кровопролитным сражениям XIII — начала XIV веков, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы стало ясно: на этом фоне вооруженное столкновение на Неве явно утрачивает привычный ореол яростной битвы.

Маленький экскурс в область семантики. Само слово «битва» подразумевает вооруженные действия огромного размаха — таковы, скажем, битва при Грюнвальде, Бородинская битва, битва при Ватерлоо, Битва за Англию, Сталинградская битва… Согласитесь, к вышеописанным событиям слово это кажется малоприменимым. Однако усилиями десятков поколений летописцев, историков и литераторов словосочетания «Невская битва» или «битва на Неве» стали столь привычными, что смысловое несоответствие как‑то проскальзывает мимо сознания.

Но вернемся к анализу самого события. Битва началась под прикрытием утреннего тумана. С точки зрения тактики — более чем логично. Однако в таком случае, чтобы шведы могли потом бежать под прикрытием темноты, сражение должно было продолжаться весь световой день (как, например, Куликовская битва). Да и вообще — откуда темнота? Ведь середина июля — это еще знаменитые петербургские белые ночи, когда

…не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса…

Приходится признать, что вопрос этот остается безответным. Более того, никто из историков вообще не обратил на это странное несоответствие ни малейшего внимания. Воистину прав был Денис Иванович Фонвизин: география — наука не дворянская!

Любопытно, что число шведских кораблей варьируется в разных источниках от трех до сотни [286]; таким образом численность отряда Биргера, исходя из вместимости кораблей, колеблется от полутораста до шести тысяч. То же и в отношении русских: одни утверждают, будто Александр располагал лишь «малой дружиной» (это не оценка численности, а термин: «малая» — или, иначе, «старшая» — дружина являла собой личную княжескую гвардию, составлявшую около 150 человек); другие — что при нем состояло 300 конных дружинников, 500 отборных новгородских конников и 500 пеших ополченцев; третьи — будто помимо дружины в распоряжении князя было новгородское ополчение, достигавшее то ли нескольких сотен, то ли нескольких тысяч пешцев, плюс ополчение ладожское (это еще несколько сотен), плюс местное, ижорское — еще минимум сотня, а то две. Прямо скажем, сплошной туман. И все это, замечу, опираясь на одни и те же летописи…

Не менее интересно, откуда могло взяться у шведского «воеводы» такое исконно скандинавское имя, как Спиридон. Ни в каких шведских источниках оно, разумеется, не фигурирует, зато, если помните, совпадает с именем новгородского архиепископа… Кстати, о лицах духовных. В Швеции было в то время семеро епископов: Ярлер из Упсалы, Лаурентиус из Линчепинга, Лаурентиус из Скара, Николаус из Стренгнеса, Магнус из Вестероса, Грегориус из Вехье и Томас из Або. И все они благополучно пережили 1240 год. Так какой же «бискуп убиен бысть»?

Есть и еще один вопрос, совершенно уже неожиданный. Помимо летописных источников историкам приходится пророй пользоваться и устойчивыми устными преданиями. Одно из таких записал литератор, краевед и историк‑любитель Георгий Васильевич Торопов, уроженец села Усть‑Ижора, представитель, по собственным словам, «древнего рода, обитавшего там на протяжении многих веков». Согласно этому «Ижорскому преданию» Александр Невский прибыл с дружиной в Ижору… за два дня до шведов. Как же быть тогда с дерзким вызовом Биргера, отправленным в Новгород уже из лагеря под Ижорой? Получается, князь поджидал противника, точно зная, где он высадится?

В путанице с руководителем шведского похода разобраться проще. Поначалу все историки дружно говорили о ярле Биргере. Здесь приходится пояснить, что ярл — в данном случае не наследственный феодальный титул, а титул по должности, нечто вроде первого министра при короле Швеции. Не знаю, кто первым сказал «а» (возможно, историк И.П. Шаскольский), но кто‑то сообразил, что в 1240 году Биргер Магнуссон еще не занимал этой должности; ярлом был в то время его кузен Ульф Фаси. А поскольку столь грандиозную армаду и возглавлять должно если не первое, так уж точно второе лицо в государстве, дружно стали числить в командирах похода именно его. Наиболее осторожные, как я уже упоминал, на всякий случай писали о совместном командовании. Да только горе‑то — оно всегда от ума. Ярлом и вправду был в то время Ульф Фаси. Но и преуменьшать роль королевского зятя Биргера Магнуссона тоже никоим образом не стоит. Уже с тридцатых годов он был правой рукой короля во всех внутриполитических делах, а с 1241 года (и это уже после позорного поражения на Неве!) он заметно потеснил кузена и сосредоточил в своих руках также заметную часть дел внешнеполитических. В частности, не будучи ярлом, он возглавлял так называемый Второй крестовый поход в Финляндию. Так что на Неве был, разумеется, именно он. Вот только шрам на лице от копья Александра Невского тоже почему‑то ни в каких рассказах о Биргере (а таковые до нас дошли) почему‑то не фигурирует. А ведь надо сказать, боевыми шрамами в те поры принято было гордиться (подозреваю, именно тогда сложилось присловье: «Шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже»). Например, французский герцог Генрих де Гиз так и вошел в историю под прозвищем Меченого (а если буквально перевести, так Шрамоносца). И очень своей отметиной гордился. Вот и Биргер, полагаю, гордился бы. Если бы было чем.

И вот ведь какой реприманд неожиданный: не так уж часто случается, чтобы масштабное военное поражение обернулось для полководца не концом карьеры, а фундаментом для взлета: Биргер сосредоточивает в своих руках все больше власти и в конце концов становится‑таки ярлом. А через десять лет после Невской битвы наследником бездетного Эрика V Картавого был объявлен королевский внук — семилетний сын ярла Биргера, Вальдемар I Биргерссон, который полтора десятилетия, до самой смерти отца, последовавшей в 1266 году, правил с ним совместно. Понятно, что избирая на царствование малолетнего Вальдемара I, в действительности избирали Биргера Магнуссона.

И еще: между домами Александра Невского и Биргера установились с тех пор добрые и тесные отношения. Именно с Биргером был достигнут договор об убежище на случай, если Александру из‑за превратностей судьбы придется покинуть пределы Руси. Именно под крылом у Биргера скрывался от ханского гнева после неудачи антимонгольского восстания брат Александра — Андрей Ярославич. И так далее…

Остается загадкой и полное отсутствие упоминаний о битве на Неве в шведских источниках, хотя скандинавские хроники отличаются скрупулезностью в фиксировании любых деяний — безразлично, побед или поражений. Как отмечает известный датский историк и русист Д.Г. Линд, в шведской историографии Невская битва 1240 года не фигурирует вообще, порукой чему, например, ставшая классической современная книга Йеркера Розена и Стена Карлсона, выдержавшая с 1962 года немало изданий.

Все это наводит на парадоксальную мысль: Невской битвы не было вообще; место имело совсем иное событие.

Шведы действительно приходили — на трех кораблях, упоминаемых историками, наименее склонными к романтическим и патриотическим преувеличениям; было их 150—180 человек — обычный отряд владетельного сеньора, каковым и являлся королевский зять и будущий соправитель королевства. При впадении в Неву речки Ижоры, их, как заранее договорено было, ждали русские — сын великого князя владимирского (и будущий великий князь владимирский) новгородский князь Александр Ярославич с «малой дружиной». Но это была встреча не противников с приблизительно равными силами, а равных по статусу князей, решивших договориться о разделе сфер влияния. И договорились, притом весьма эффективно: на протяжении следующих трех с лишним столетий Русь со Швецией не воевала, если не считать неизбежных в любые времена мелких приграничных стычек — той «вялотекущей войны крепостей», о которой будет подробно рассказано в главе «Град, родства не помнящий». Зато — о чем мы, как правило, забываем! — в Смутное время русские города освобождали от поляков и передавали российскому ополчению Минина и Пожарского именно шведы под командой блистательного полководца Якоба де ла Гарди.

Это ли не величайший триумф дипломатии?

Откуда же взялась легенда о Невской битве? Очень просто: чтобы вернуть самоуважение, Руси, только что потерпевшей жесточайшее поражение от монголов, превращенной в данника Золотой Орды, позарез необходима была хоть какая‑нибудь победа — пусть даже мифическая. И тонкий психолог Александр Невский это понял. Летописцы же талантливо изложили на бумаге княжескую версию происшедшего, сделав сотворенный Александром миф историческим фактом… Не забывайте, летописец ведь — не объективный наблюдатель, но фигура, вовлеченная во все современные процессы, и свои пристрастия да понятия у него, разумеется, есть. Как и свой патриотизм, причем отнюдь не русский (этот еще просто не успел родиться, он примерно через век‑полтора начнет формироваться), а новгородский, псковский, владимирский, рязанский и так далее. Творит‑то летописец в уединении монастырской кельи, но ведь над ним и настоятель имеется — наставник, редактор и цензор. А тому в свою очередь и с высшими церковными иерархами считаться приходится — епископом, архиепископом, митрополитом… Да и со светской властью тоже. Так что рождались летописи в борении сил и интересов — искать в них безукоризненно строгое изложение фактов столь же бессмысленно, как изучать историю по полному комплекту газеты «Правда». Но что написано пером, как известно, не вырубишь топором. В мозгах оседает и в историографии остается — «Правда» ведь тоже образ мыслей не одного поколения сформировала… Это ли не величайший триумф пропаганды?

Вы спросите, а как же с павшими в бою? Ну ладно еще, шведы — одних в безымянных ямах схоронили, других на корабли погрузили и то ли в Неве потопили (что само по себе чрезвычайно странно), то ли на родину повезли. Но русские‑то? Не знаю. Могу предложить на выбор две версии. Первая: по случаю успешного окончания переговоров организовали что‑то вроде турнира, а таковые без жертв обходятся редко, особенно если сходятся такие ярые бойцы, как славяне и потомки викингов. Вторая — по тому же случаю устроена была грандиозная попойка, завершившаяся членовредительством со смертельным исходом. Тоже в характере и, кстати, объясняет эпический подвиг Гаврило Олексича — на трезвую‑то голову всякий поймет, что на полупалубной (!) шнеке верхом не навоюешься… Можно, наверное, придумать и третью версию. И четвертую. Оставляю это вам.

И последнее. Общепринято считать, что именно за победу в битве на Неве Александра Ярославича прозвали Невским. Однако впервые это прозвище встречается в источниках только с XIV в. — при жизни его именовали Александром Храбрым и Александром Грозны Очи. К тому же известно, что некоторые потомки князя также прозывались Невскими — не исключено, что таким образом за ними закреплялись владения в здешних местах. Историк же Игорь Данилевский и вовсе утверждает, что прозвище Невский впервые появляется лишь в Степенной книге, которая создавалась в царствование Ивана IV Грозного. «Составители, — пишет Данилевский, — преследовали вполне конкретную политическую цель: доказать преемственность власти московского царя от первых князей киевских. При этом авторы не стесняли себя исторической реальностью и широко применяли даже заведомо неправдоподобные сведения. Главным было для них доказать, что все князья, предки „государя царя и великого князя всея Руси“, — святые. И Александр Ярославич не был среди них исключением. Ну а потом заработал другой механизм: в общественное сознание надо было внедрить определенные идеологические установки. Это у нас отлично умели делать и в XVI веке тоже».

Кстати, не оттого ли, что современники‑новгородцы реальнее нас представляли себе происшедшее, они вместо выражения вечной признательности за эпохальный ратный подвиг на Неве осенью того же 1240 года попросили Александра Ярославича выйти вон, и обиженному такой черной неблагодарностью князю пришлось удалиться в Переяславль? [287]

Невская битва – сражение, произошедшее 15 июля 1240 года на реке Неве, при впадении в нее реки Ижора. Сражение произошло между дружинами новгородцев, возглавляемыми князем Александром Ярославичем и шведскими крестоносцами под командованием ярла Ульфа Фаси и зятя шведского короля ярла Биргера.

Причиной сражения был давний территориальный спор между Новгородом и его западными соседями – Швецией, Ливонским и Тевтонским Орденами крестоносцев, немецкими удельными князьями. Спорные территории — Карельский перешеек и земли, у Ладожского озера и по рекам Ижора и Нева. Среди причин конфликта была и идеологическая составляющая – противники Новгорода действовали в рамках политики католической церкви, провозгласившей Крестовые походы.

В июле флотилия шведов вошла в реку Неву, с целью пройти по ней к Ладожскому озеру, а из него спуститься по реке Волхов к Новгороду и принудить его к сдаче.

Проявив талант полководца, молодой новгородский князь Александр Ярославович, с отрядом дружинников и новгородцев, перехватил войско шведов. Он не стал дожидаться противника в Новгороде, а молниеносным броском вышел к их лагерю и атаковал. В завязавшейся битве победу одержали новгородцы, шведы были разбиты и были вынуждены на этом завершить свой поход.

Итоги Невской битвы.

Для Швеции.

Поражение от новгородцев вынудило шведскую знать отложить территориальные споры с Новгородом и выйти из союза с Тевтонским Орденом. Раздираемая междоусобной войной, потерпевшая поражение в Крестовом походе, Швеция больше пока не могла воевать за новые территории.

Для Новгорода и князя Александра.

Главный итог Невского сражения – сохранение Новгородом независимости и победа, хотя и промежуточная, в территориальном споре. Из союза западных соседей, противников Новгорода, была выведена Швеция – достаточно грозный противник.

Князь Александр проявил себя в ходе этого конфликта как сильный полководец и организатор. Он заслуженно получил за эту победу прозвище Невский. Кроме того, он выступил как защитник православной веры от экспансии католической церкви. Это придало ему авторитет в глазах духовенства. Но более важным для князя Александра был политический вес, приобретенный им в результате победы над шведами. Но как раз политического усиления молодого князя и опасалась новгородская знать. Дело в том, что поражение шведов осложнило внешнеполитические и торговые отношения с европейскими странами. К тому же получивший авторитет в глазах духовенства, дружины и простых новгородцев князь мог составить серьезную конкуренцию боярам в управлении новгородской землей. В результате боярских интриг произошло парадоксальное событие – победитель шведов и защитник Новгорода был вынужден покинуть город и уехать к отцу во Владимир. Ярослав Всеволодович посадил сына на княжение в Переславль-Залесский. Но буквально через год новгородцы были вынуждены снова пригласить на княжение Александра Невского. Им снова понадобилась защита сильного князя. Теперь Новгороду угрожал более грозный враг, чем шведы – Тевтонский Орден, значительно усилившийся объединившись в 1237 году с Ливонским Орденом меченосцев.

Новгород и князя Александра Невского ждало новое испытание.

Главная>Статьи по истории

Невская битва

В один из летних дней 1240 года на реке Неве появились шведские войска на своих кораблях, ставших в устье Ижоры. Командование ими осуществлялось Биргером. В составе были разные представители: шведы, норвежцы, солдаты из финских племен, которые намеревались идти к Ладоге, а оттуда уже спуститься к городу Новгороду. У завоевателей в войске било много католических епископов, шедших с мечом и крестом в руках. После высадки на берег, войска раскинули свой лагерь. Бергер, который был уверен в быстрой победе, отправил князю Александру «заявление» о том, что его войско уже рядом, и чтобы он подготовился к сопротивлению.

Князь Александр Ярославович, сразу же после получения известия от старейшины Ижорской земли Пелгусия, который находился в дозоре и лично обнаружил флотилию шведов, решился на внезапную атаку неприятеля, который рассчитывал на слабость русских земель, в связи с монголо-татарским нашествием. Они были уверены, что быстро закрепятся на берегах Ладожского озера и реки Невы, а потом двинутся дальше на юг с целью завоевать город Новгород и прилегающие к нему окрестные земли.

У Новгородского князя Александра совсем не было времени на сбор своего войска и ратников с новгородских прилегающих земель. Он, не дожидаясь помощи от отца Ярослава, который уже послал ему подмогу, решил выступить со своей дружиной, в которую вошли и новгородские добровольцы, против шведов и их союзников.

Согласно старинному обычаю, войско князя собралось около собора св. Софии. Там владыка Спиридон благословил их и отправил в поход за благое дело. Путь проходил вдоль по течению реки Волхов до самой Ладоги, там к ним присоединился еще одни отряд, состоявший из ладожан. Пройдя Ладогу, русское войско вышло к реке Ижоре, её устью, где был разбит лагерь шведов. Неприятель совершенно не подозревал о том, что к нему приближаются войска русских, поэтому охраны не было. У самого берега были видны раскачивающиеся на воде суда, на берегу белели шатры. В самом их центре стоял златоверхий шатер их командующего — Биргера. Так пятнадцатого июля был атакован лагерь шведов новгородскими войсками. Нападение было настолько неожиданным (князю повезло с погодой, так как был сильный туман), и шведы ничего не могли сразу понять, так как немногочисленное русское войско подошло к ним очень тихо и внезапно. Захваченные врасплох, лишенные всякой возможности построить своих солдат для боя, шведы не могли оказать никакого организованного сопротивления русским. Благодаря смелости и скорости натиска русской дружины, им удалось пройти через лагерь неприятеля и погнать их к берегу. Пешими ополченцами, продвигавшимися вдоль береговой линии реки Невы, рубились мостки, которые соединяли корабли шведов с сушей. Ими были захвачены и уничтожены три судна врага. Эта битва надолго отбила всякое желание нападать впредь врагам на Русскую землю.

Князю Новгородскому Александру Ярославичу за эту победу над шведами и личную храбрость, показанную в бою, было присвоено прозвище «Невский».

О причинах Невской битвы.

Почему же шведы решились на нападение на русскую землю? Как это обычно происходило, причиной послужило желание захвата определенных территорий. В данном конкретном случае — это мечта шведов заполучить русские земли у рек Невы и Ижоры и иметь полный контроль пути «из варяг в греки».

Князь Александр Невский считается ангелом-хранителем Петербурга, северной столицы России. Его прах почивает в здании Александро-Невского монастыря. Он был необыкновенно умным, храбрым, прекрасным душой и лицом человеком, ставшим наследником отца, которым был великий князь Ярослав II, в городе Новгороде. За его плечами было много побед в сражениях с такими противниками, как финны, литовцы и ливонские рыцари. При изучении Невской битвы, воспользовавшись очерками истории СССР можно прочитать, что эта

Битва является очень важной в борьбе за сохранение такого важного для русских выхода к Балтийскому морю. Победа такого небольшого войска под предводительством князя Александра Невского не допустила экономической блокады, которая была бы неотвратимой с потерей берега Финского залива. С этой формулировкой можно не согласиться, так как она считается преувеличенной реальностью. Но победа русского войска очень была важной в то время, благодаря ей шведские рыцари уже не возвращались в эти места.

см. также:

Все статьи по истории

Краткая история государств, городов, событий

Обновлено: 11.03.2023

В начале Xlll века Киевская Русь оказалась в тяжелом военном положении: с востока надвигалась огромная орда кочевников-монголов, жгущим и разрушавшим все на своем пути; с запада на Русь шли войска католических стран. Они желали отхватить себе новые земли, воспользовавшись тяжелым статусом Руси. Одним из решающих событий на западном фронте стала Невская битва. Кратко рассмотрим ее составляющие.

Причины сражения

• Страна ослабла под набегами степняков, запад видел Русь легкой добычей и стремился забрать себе побольше земель, пока позволяло положение.

• Новгород не был близко связан с общей Русью, поэтому не участвовал в отражении ударов Орды.

• Новгородом правил молодой и неопытный князь Александр Ярославич, которого не считали серьезным противником.

Ход битвы

В июле 1240 шведские войска на кораблях направились в устье Невы. Войско возглавлял Ярл Биргер. Шведы были настолько уверенны в успехе своей военной кампании, что даже направили Александру Ярославичу письмо, в котором угрожали ему пленением и захватом территорий.

В тоже время по другую сторону баррикад времени не теряли. У Новгорода была крайне сильно развита агентурная сеть и князь имел представления о всех передвижениях вражеского войска. Он понимал, что на его стороне два преимущества: разведка и внезапность. Именно внезапность могла помочь нанести поражение более сильному и многочисленному врагу.

Молодой князь придумал дерзкий план, который, в случае успеха, привел бы к освобождению Новгорода и Руси от претензий с запада. План заключался в молниеносном ударе пехоты, который отрезал бы отряды врага от морского транспорта, лишая их пути к отступлению. Затем в битву вступает конница и завершает разгром войск врага.

Русские войска следовали плану. В стане врага началась паника. Люди потеряли организованность, что пагубно сказалось на обороне. Русские уничтожили 3 корабля шведов, был убит епископ, был атакован шатер Ярла Биргера.

Битва продолжалась целый день. Русские одержали победу в данном сражении. Со стороны победителей было всего 20 погибших, сколько человек потеряла вражеская сторона неизвестно.

После битвы личность Александра Ярославича стала известной. Он получил прозвище Невский, вошел в историю, защитил рубежи Руси, показал силу и возможность защищать свою родину в любое время.

В 1239 году шведы и немцы вели переговоры, намечая план похода: шведы, захватившие к тому времени Финляндию, должны были наступать на Новгород с севера, от реки Нева, а немцы — через Изборск и Псков. Швеция выделили для похода войско под предводительством ярла (князя) Ульфа Фаси и зятя короля — ярла Биргера, будущего основателя Стокгольма.

Новгородцы знали о планах шведов, как и о том, что шведы собирались окрестить их, словно язычников, в католическую веру. Поэтому шведы, шедшие насаждать чуждую веру, представлялись им страшнее монголов.

Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославович решил внезапно атаковать его. Времени на сбор войска не было, да и созыв веча (народного собрания) мог затянуть дело и привести к срыву внезапности готовящейся операции. Поэтому Александр не стал дожидаться, пока придут дружины, посланные его отцом Ярославом, или соберутся ратники с новгородских земель. Он решил выступить против шведов со своей дружиной, усилив ее лишь новгородскими добровольцами. По старинному обычаю, собрались у собора святой Софии, помолились, приняли благословение от своего владыки Спиридона и выступили в поход. Шли вдоль реки Волхов до Ладоги, где к Александру присоединился отряд ладожан, союзников Великого Новгорода. Из Ладоги войско Александра повернуло к устью реки Ижоры.

Войско Биргера было захвачено врасполох. Лишенное возможности построиться для боя, оно не могло оказать организованного сопротивления. Смелым натиском русская дружина прошла через неприятельский лагерь и погнала шведов к берегу. Пешие ополченцы, продвигаясь вдоль берега Невы, не только рубили мостки, соединявшие шведские корабли с сушей, но даже захватили и уничтожили три вражеских судна.

Нужна помощь в написании доклада?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Победа над шведами имела большое политическое значение. Она показала всем русским людям, что они еще не утратили прежней доблести и могут постоять за себя. Шведам не удалось отрезать Новгород от моря, захватить побережье Невы и Финского залива. Отразив шведское нападение с севера, русское войско сорвало возможное взаимодействие шведских и немецких завоевателей. Для борьбы с немецкой агрессией теперь надежно обеспечены правый фланг и тыл псковского театра военных действий.

Александр Невский – великое имя России. 2021 год объявлен годом святого, благоверного Александра Невского, в честь его 800-летия.

Святой благоверный князь Александр Невский пользуется особым почётом и любовью у православных Россиян. Русский народ никогда не забывал Александра Невского. Народная память хранит образ Александра как патриота, защитника Руси, выдающегося воителя.

В 1252 году Александр стал князем новгородским. Потом великим князем Владимирским. Но до этого были военные победы. В 1240 году он со своей дружиной одержал победу над шведами на реке Нева. После чего и получил прозвище-Невский. А в 1242 году разбил полчища крестоносцев на Чудском озере, тем самым отстояв северные русские земли от завоевания западными рыцарями. Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории. Когда Русь подвергалась удару с трёх сторон (Католического Запада, монголо-татар и Литвы) он защищал её до конца.

Блестящий полководец, талантливый дипломат, искусный политик, – все эти качества присущи Александру Невскому. Он талантливо одерживал победы, дипломатически умело сдерживал ордынских ханов, был отцом для своего народа.

Несмотря на свой невысокий рост, князь был очень сильным и выносливым человеком. Он мог натянуть самый тугой лук до отказа и поразить цель. Великолепно владел мечом и копьём, крепко держался в седле, стойко переносил трудные конные и пешие походы.

В памяти народа Александр Невский остался примером справедливого правителя. Он не склонялся ни к Востоку, ни к Западу. Его целью было сохранить единство Русских земель и православной веры, попечение о народе. Князь Александр невский оставил яркий след в русской истории, как незаурядный полководец и государственный деятель.

Жизненный подвиг князя Александра Невского хранится в памяти нашего народа из века в век. Даже в период гонения на церковь не пошатнулась вера в почитания трудам и свершениям Святого. Многие молодые люди, родившиеся во второй половине XX века, считали его достойным примером для подражания. Александр Невский настолько значимый Святой для русского народа, что ещё в Царской России был утвержден Орден в его честь. И в советские годы чтилась память об Александре Невском. 29 июля 1942 года в честь великого полководца учрежден советский военный орден Александра Невского.

Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, а во многом изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. Александром Невским были заложены прочные основы нашего государства.

Александр Невский – отдельная русская цивилизация, наследниками, которой мы все являемся.

Пример сочинения 2

Русская земля всегда славилась своими героями. Героями, которые не щадя жизни своей, отдавались служению Родины целиком и полностью. Особенно в темные дни для Отечества деятельность таких героев наиболее ярко выраженная. Александр Невский, великий князь, полководец, политик. Его имя знает каждый в России.

Александр родился в Переславль — Залесском. Проходил посвящение в воины, после чего стал князем. На долю Александра выпала тяжелая судьба — судьба защитника родной земли от западных захватчиков. В роли захватчиков тогда выступали рыцари Ливонского ордена, Шведские рыцари. Папа Римский благословил их на крестовый поход против Руси. Но планам Папы не суждено было сбыться. В своем первом сражении при освобождении западных земель Новгородского Княжества победа была на стороне войск Невского. Уже в боевом крещении князь показал отвагу, ум, решительность, а самое главное полководческий талант.

Городская знать испугалась захвата города и кинулась умолять князя Александра вернуться и защитить город. Александр принял вызов. Этот день до сих пор почитают и признают днем воинской славы, в 1242 году, князь разбил на голову, немецких рыцарей, применив тактический прием. Он заставил их принять бой на льду Чудского озера, броня крестоносцев была достаточно тяжелой, они проваливались под лед и шли ко дну, когда легкая русская пехота и конница легко справлялась с рыцарями, которым удалось избежать смерти в воде. Этот факт заставил орден заключить мир. Как политика, Александра Невского характеризует осторожность, он воевал с захватчиками с запада, но предпочитал мириться с Золотой Ордой, так как они были очень сильны. Александр отказал Папе Римскому в принятии католичества, что стало одной из причин его канонизации.

Таким образом, на Руси всегда были герои способные защищать свою землю до последнего вздоха. Этим и славятся наши воины!

Пример сочинения 3

Одним из ярких исторических личностей является Александр Невский. Он может служить примером для современной молодежи.

Александр Невский был зачислен в ранг святых за его подвиги во имя христианской православной веры. Он является образцом нравственных и духовных ценностей. Действительно, мы можем назвать Александра праведником и защитником земли Русской.

Пример сочинения 4

Александр Невский – великий деятель Древней Руси, жил он в 13 веке. Его имя навсегда останется в истории и в памяти потомков. Его полтика была успешной и дальновидной, он всеми силами пытался сделать Русь сильным и независимым государством.

Александр Невский смелый, деятельный, верующий, всегда добивающийся своих целей, настоящий патриот и воин. Долгое время он боролся за ярлык на княжение, никак у него это не получалось, но он был настойчив на пути к своей цели, не сдавался, пройдя много сложностей и испытаний, он станет правителем в 1252 году.

Он сделал многое для блага Руси: в 1240 году он одержал победу в Невской битве, благодаря его решительным действиям Русь удалось спасти от натиска шведов. В 1242 году его мудрость помогла одержать победу на Чудском озере в Ледовом побоище. Он завоевал и вернул многие земли, которые были отняты врагами.

За свою деятельность он причислен к лику святых.

О нем снято много интересных фильмов, написана ни одна книга, его поступки заслуживают восхищения и гордости.

Пример сочинения 5

Русь невероятно богата истинными героями, которые не щадили собственной жизни и полностью отдавались служению Отчизне. В сложные исторические периоды деятельность таких героических личностей заметна максимально ярко. Как раз таким человеком по праву считается Александр Невский, который хорошо известен всем россиянам.

Сын земли русской Александр Невский – уроженец Переславля-Залесского. Он был посвящен в воины, а затем стал правителем Руси. Ему досталась достаточно тяжелая роль. Князь вынужден был защищать государство от множества захватчиков, которые были благословлены самим Папой Римским на крестовый поход.

Правда, уничтожить Русь врагам все-таки не удалось. Даже в самом первом бою Невскому удалось одержать победу. Он проявил в сражении невероятную отвагу и решительность, даже мудрость. Это был поистине великий полководец, обладавший огромным талантом. По истории Александр Невский, как известно, смог освободить от захватчиков Днестр. После этого ему пришлось противостоять литовским противникам, чтобы отвоевать Смоленск. Здесь также воин проявил свой талант, его войско смогло одержать победу. Враги на Руси были не только внешними. Угрозу в Невском, который становился все более и более влиятельным, видели бояре. Они делали все возможное, чтобы князь потерял свой авторитет. Как ни прискорбно, но им удалось достичь поставленной цели. В итоге полководец покидает столицу Руси и отправляется к своему отцу, который жил во Владимире.

Невский был весьма осторожным политиком. Он смело вступал в бой с западными противниками, но при этом пошел на мировую с Золотой Ордой. Ведь они были невероятно сильны. Князь, помимо этого, ответил Папе Римскому отказом на предложение принять католичество. Это одна из основных причин, почему полководца причислили к лику святых.

На этом сочинение рассуждение Александр Невский можно закончить. Правда, о столь могущественном, смелом и самоотверженном человеке можно говорить еще много. Ведь он до последнего мгновения своей жизни защищал родную землю.

Нужно написать сочинение на тему «невская битва — ход сражения».

Летом 1240 года шведское войско под командование Биргера появилось на реке Неве на короблях , которые встали в устье реки Ижора.

Войско состояло из шведов, норвежцев, представителей финских племен, намеревавшихся идти прямо к Ладоге, чтобы оттуда спуститься к Новгороду.

В войске завоевателей находились и католические епископы.

Они шли с крестом в одной руке и мечом в другой.

Высадившись на берег, шведы и их союзники раскинули свои палатки и шатры при впадении Ижоры в Неву.

Биргер, уверенный в своей победе, послал к князю Александру с заявлением : «Если можешь мне сопротивляться, то я уже здесь, воюю твою землю».

Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославович решил внезапно атаковать его.

Времени на сбор войска не было.

Поэтому Александр не стал дожидаться, пока придут дружины, посланные его отцом Ярославом, или соберутся ратники с новгородских земель.

Он решил выступить против шведов со своей дружиной, усилив ее лишь новгородскими добровольцами.

По старинному обычаю, собрались у собора святой Софии, помолились, приняли благословение от своего владыки Спиридона и выступили в поход.

Шли вдоль реки Волхов до Ладоги, где к Александру присоединился отряд ладожан.

Из Ладоги войско Александра повернуло к устью реки Ижоры.

Шведский лагерь, разбитый в устье Ижоры, не охранялся, так как шведы не подозревали о приближении русских войск.

Неприятельские суда качались, привязанные к берегу ; по всему побережью белели шатры, и между ними златоверхий шатер Биргера.

15 июля в 11 часов утра новгородцы внезапно атаковали шведов.

Их нападение было столь неожиданным, что шведы не успели «опоясать мечи на чресла свои».

Войско Биргера было захвачено врасплох.

Лишенное возможности построиться для боя, оно не могло оказать организованного сопротивления.

Смелым натиском русская дружина прошла через неприятельский лагерь и погнала шведов к берегу.

Пешие ополченцы, продвигаясь вдоль берега Невы, не только рубили мостки, соединявшие шведские корабли с сушей, но даже захватили и уничтожили три вражеских судна.

Читайте также:

- Кто уступает тот больше приобретает сочинение

- Кто такой прогульщик сочинение

- Сочинение на английском плюсы и минусы жизни в квартире

- Сочинение люди в будущем

- Сочинение на тему слепое сердце

Битва на Неве

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 157.

Обновлено 18 Февраля, 2022

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 157.

Обновлено 18 Февраля, 2022

Битва на Неве со шведами в 1240 г. стала одной из побед молодого князя Александра Ярославича над внешними противниками русских княжеств. На карте место битвы следует искать около поселка Усть-Ижора, недалеко от Санкт-Петербурга. После поражения на реке Неве, шведы отказались от экспансии на востоке, но и Александра Невского возникли проблемы, он потерял княжеский престол в Новгороде Великом.

Предыстория битвы

Местом столкновения интересов католиков-шведов и православных новгородцев стала Карелия. И те, и другие стремились крестить карелов и взять под свой контроль богатые пушниной земли.

Например, в 1187 году новгородцы совершили поход через Балтийское море и сожгли Ситгуну — столицу Швеции. Обе стороны пытались поставить под свой контроль Карельский перешеек и местность по берегам реки Невы и у Финского залива.

В 1238 году датский король Вальдемар II договорился о союзе с Тевтонским орденом. Целью альянса был раздел Эстонии и действия против русских княжеств, которые вскоре оказались ослабленными из-за монголо-татарского нашествия 1237–1238 годов.

Шведские корабли прибыли в устье Невы летом 1240 года. Свои шатры на суше воины разместили в месте впадения реки Ижоры в Неву. Они были замечены представителями финно-угорского племени ижора. Старейшиной ижорской земли был Пелгусий. Он сходил в дозор и доложил о прибывшем шведском войске князю Александру Ярославичу.

Александр решил не ждать помощи от отца Ярослава, княжившего во Владимире, и отправился в поход из Новгорода Великого со своей дружиной. Его поддержали новгородцы и ополченцы из ближайшей русской крепости — Ладоги.

Датой Невской битвы стало 15 июля 1240 года. Среди тех, с кем воевал князь Александр, были не только шведы, но и норвежцы, финны и жители области Тавастия на юге Финляндии.

Ход сражения и последствия

Источником сведений о Невской битве является «Первая новгородская летопись». Количество участников Невской битвы до сих вызывает споры историков. Есть версия, что князь Александр выступил с 1500 воинов против 5000 шведов, которыми командовал ярл Ульф Фасе. Некоторые историки считают, что шведским войском командовал ярл Биргер Магнуссон. В летописях Швеции эта битва не упоминается. В королевстве до 1249 года шла гражданская война, поэтому собрать крупное войско для внешней агрессии было сложно.

Русское войско состояло из пехоты и конницы и атаковало шведов с трёх сторон. Среди участников битвы с русской стороны отметились:

- Савва — сломал столб шведского шатра.

- Гаврило Олексич — на лошади доскакал до борта шведского корабля.

- Миша из Новгорода — потопил три вражеских судна.

- Ратмир — бился пешим строем против нескольких шведов и погиб от ран. Эпизод с ним был экранизирован в 2008 году в фильме «Невская битва».

Потери новгородцев составили 20 знатных воинов и некоторое количество простых дружинников. Противники потеряли в разы больше. Битва шла до вечера 15 июля, утром шведы на оставшихся кораблях переправились на северный берег Невы, а затем уплыли в Балтийское море.

Мирная передышка после неё была краткой, только до 1242 года, когда состоялась ещё более крупная битва на Чудском озере. Она вошла в историю под названием «Ледовое побоище». В ней Александр Невский разгромил 10-тысячное войско Ливонского ордена.

Что мы узнали?

Кратко говоря о происхождении имени, Александр Невский получил своё прозвище за победу над шведами в устье реки Ижоры, то есть у места впадения в Неву. С небольшим войском и почти без потерь он смог разгромить шведское войско и остановить экспансию с запада.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 157.

А какая ваша оценка?