Слова русского языка, как зеркало нашей истории

Скачать публикацию

Язык издания: русский

Периодичность: ежедневно

Вид издания: сборник

Версия издания: электронное сетевое

Публикация: Слова русского языка, как зеркало нашей истории

Автор: Савватеева Любовь Юрьевна

Слова русского языка, как зеркало нашей истории.Язык – это средство человеческого общения. С помощью слов человек выражает свои мысли и передаёт их другим. В языке отражается история, культура и быт народа. Слово – способ передачи информации. Русские слова – это настоящая летопись истории народа. Как будто книга, по которой можно прочесть самые важные события в жизни народа, его горе и радости. Любое слово, любая фраза в языке не могут возникать ниоткуда. Каждое слово – это кусочек жизни людей, важное событие. Ключевая роль заключается в том, что слова, язык, как ничто другое, способствуют познанию закономерностей человеческого развития, окружающего мира и усвоению полученных знаний, которые необходимы для любого вида прогресса. Словарь постепенно включал в себя новые лексические единицы, появление которых диктовалось новыми потребностями общественного развития.Каждая шутка, которая появилась в языке — это как бы улыбка всего народа. Каждая песня, даже самая простая, отражает то, что волновало людей. Очень многое из истории страны отражают песни.Например, песня «Вот мчится тройка почтовая». Раньше почту доставляли на лошадях, — это можно узнать из песни. А песня «Из-за острова на стрежень» рассказывает о Стеньке Разине- предводителе восстания 1670-1671 годИз песни «Во поле береза стояла» узнаём, как делали музыкальные инструменты,-балалайки, гудки-дудочки. Первое упоминание песни было в 1790году. Даже из текста гимна страны можно проследить историю нашей родины: «Бо́же, Царя́ храни́!» (Моли́тва ру́сского наро́да) — официальный государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы. После Октябрьской революции музыкально-поэтический символ, отражавший суть нового социально-политического государства. Славою Ленина, волею Сталина, Крепни и здравствуй во веки веков Партия Ленина, партия Сталина – Мудрая партия большевиков! — это 1938 год22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И в этот очень сложный для нашей страны период новый гимн всё-таки был создан! Военное время оставило свой след: Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт!ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА был подготовлен в 1970 году: Славься, Отечество, наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Партия Ленина – сила народная Нас к торжеству коммунизма ведёт!Новый гимн прозвучал 1 января 2001 года после новогоднего обращения президента России. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой!Много истории хранится в русских поговорках, пословицах, анекдотах, шутках и прибаутках! Взять хотя бы пословицу «Азбуку учат, на всю избу кричат», — раньше в школах было принято читать буквы и слова вслух всем классом, а дома называли избами. «Со свиным-то рылом, да в калашный ряд»- узнаём, что Калашный ряд — это торговый прилавок, на котором продаются хлебные изделия (калачи). Древние славяне говорили «Первый блин комАм » — так они называли медведей .Например, когда в нашей стране появились колхозы, крестьян стали называть колхозниками. Этим словом потом звали всех жителей села. В наше время необразованного человека тоже зовут «колхозником». Во время Великой Отечественной войны в русском языке появилось ругательное слово «фриц». Это немецкое имя, но в то время все немцы воспринимались как враги.Сейчас в русском языке слово «мышка» обозначает не только зверька-грызуна, но и устройство для компьютера. Это показывает технический прогресс в стране.Язык живой, он меняется. В нём появляются новые слова, а старые наполняются новым смыслом. Развитие языка продолжается все время, неустанно, ежечасно. Развиваются технологии, появляются новые тренды и культурные явления, меняется наш лексикон. Особенно резко это произошло в результате глобализации — процесса XXI века, когда границы между странами стали «стираться», отчего ускорилось слияние культур.Вебинар (от англ. webinar) — разновидность веб-конференции, презентации и онлайн-встречи./ Троллить — значит провоцировать других на конфликты и оскорбления, чтобы посмеяться и получить удовольствие./ Гикнуться — погибнуть или испортиться.И многое другое.У нас есть много поводов гордиться своим языком. Знакомство с его историей помогает правильно понимать, что в нем происходит сегодня.

Язык каждого народа отражает его сущность и культуру. Очень часто, читая книги русских классиков, невольно задумываешься о величии родного языка.

Русский народ преодолел множество преград, чтобы придти к спокойной и размеренной жизни. Наша страна обладает обширной территорией, которая отличается чудесными пейзажами, вдохновляя жителей России на совершение удивительных поступков. Характер русского народа отражается в его языке с невероятной точностью. Возвышенные речи, красота произношения каждой буквы и удивительные пословицы, которые передают всю мудрость русских людей. Произведения, написанные на родном языке великими людьми, заставляют гордиться красотой сложения текста и богатством столь вдохновляющих фраз. Во все времена существования нашей страны находились люди, которые превращали обыденные для нас слова в поэзию или прозу, которая открывает разнообразие речи.

Меня переполняет гордость за родную страну, которая обладает таким величественным языком. Его действительно можно сравнить с зеркалом, которое показывает нам характер русской души и рассказывает о многочисленных победах нашей страны.

Слова русского языка как зеркало нашей истории

Что же такое язык?

Язык является хранителем культуры, он выполняет функции общения, выражения мысли, а также кумулятивную функцию — функцию хранения знаний об окружающей действительности.

Отдельный язык – это и есть индивидуальное и неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной культурной системе. Даже всецело оставаясь на почве одного языка, мы уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, и в известном отношении, может быть, самую важную главу в её истории.

Каждый народ разговаривает на каком-либо языке, и у каждого народа есть собственные памятники культуры, например, летописи. Именно в них описывались события, происходящие в жизни народа.

Наш язык – русский, его называют великим, могучим, правдивым и свободным, средоточием исторического и духовного опыта народа, отмечают его мудрость и целомудрие.

Один из наших памятников языка – «Повесть временных лет». В ней рассказывается о событиях, происходивших на Руси.

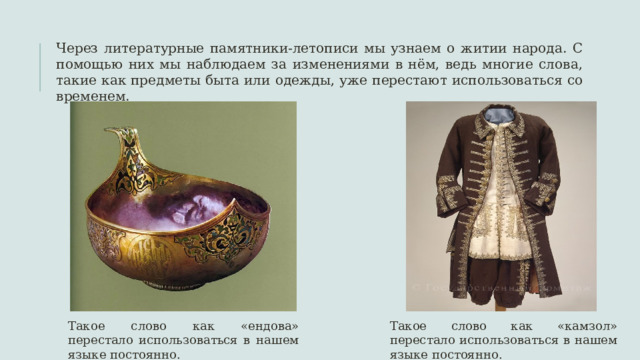

Через литературные памятники-летописи мы узнаем о житии народа. С помощью них мы наблюдаем за изменениями в нём, ведь многие слова, такие как предметы быта или одежды, уже перестают использоваться со временем.

Такое слово как «ендова» перестало использоваться в нашем языке постоянно.

Такое слово как «камзол» перестало использоваться в нашем языке постоянно.

Многие предметы и явления не ушли из жизни и быта и становятся архаизмами. В современном русском языке они заменяются синонимами.

Например, слово «ветрило» — это парус.

«Воитель» — это воин.

Национальная одежда – это тоже своеобразная книга, читая которую, можно узнать много о традициях, обычаях и истории своего народа.

Кокошник

Кафтан

Язык каждого народа теснейшим образом связан с историей народа – его носителя. В языке есть отражение истории – в словах и фразеологии.

Русский язык — бесценное национальное достояние, воплотившее народный склад ума, самобытность «внутреннего мира» русского человека, неповторимость исторического пути русского народа.

Спасибо за внимание!

Главная » Русский язык — 5 — 9 классы

предложений)

Ответ №1

Ответ: «Русский язык как зеркало русской культуры»

Объяснение:

В русском языке существует множество прилагательных, которые описывают самые разные цвета, оттенки и многое другое. Так же есть много синонимов, точно описывающих все стороны характера русского человека. Эмоция может быть тонко подмечена русским словом. А сколько существует речевых оборотов? Сколько поэтов, писателей посвящали жизнь русскому языку и его изучению? И до сих пор все тонкости познать невозможно, русский язык многогранен, русский язык — великий язык! Человек, родившийся в России и говорящий на этом чудесном языке, может смело гордиться. Цените наш великий и могучий русский язык!✨

Ответ №2

Ответ:

Многие люди даже не задумываются, что его язык считается самым богатым. Почему именно русский? Ответ очень прост, русский язык – это единственный в мире язык, слова в котором могут пополняться снова и снова.

Из многих выражений и придуманных слов и пополняется наш язык, наша культура, ведь многое, что было популярно у наших бабушек и дедушек переходит и в нашу разговорную лексику, и наши внуки тоже будут говорить нашими фразами.

Русский язык очень сложный, но это не делает его менее привлекательным. Многие писатели говорили, что на русском можно вести любую беседу: признание любви, общение с врагом, дружеская беседа, ведь именно он может передать все чувства и эмоции, лучше, чем какой-либо другой язык. Главное учиться быть грамотным человеком, не стоит кричать на весь свет, что он слишком сложен и что придумали слишком много дурацких правил.

Следует помнить, что язык, на котором мы говорим, это дар наших предков и не учение языка – это равноценно забыть о родных, не принять их культуру, стать чужим среди своих. Особенно печально это слышать от маленького, еще растущего поколения. Они ведь еще не знают, что познав его, можно открыть для себя новый мир. в русском языке существует множество слов синонимов, поэтому составлять стихи не составит никого труда, подбирая нужное слово смысл его не поменяется.

Главная ~ Сочинения ~ Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (текст-пример для презентации и конспекта)

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (текст-пример для презентации и конспекта)

Слайд 1

Язык – как зеркало национальной культуры

Слайд 2

1 Развитие национального самосознания

2.Воспитание любви к народу

3 Формирование русской языковой картины мира

4 Осознание особенностей родного языка

Задачи курса «Родной русский язык»

Слайд 3

Исторически сложившаяся система звуковых, словарных и грамматических средств, являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе.)

КУЛЬТУРА – это

Это совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей

ЯЗЫК — это

Слайд 4

Что такое культура?

Это СОВОКУПНОСТЬ материальных и духовных ЦЕННОСТЕЙ, созданных и накопленных человеком

ЦЕННОСТИ могут быть

ОЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ и УНИКАЛЬНЫЕ

присущие всем народам присущие одному

Слайд 5

Культура человека, наряду со знаниями, начитанностью и умением вести себя, включает как непременное условие и культуру речи — умение правильно произносить и употреблять слова, составлять из них фразы, строить речь в целом. Речь должна быть:

— разнообразной — не повторяющей без необходимости одно и то же слово или выражение;

— выразительной — использующей образные средства языка:

фразеологизмы и крылатые слова, пословицы и поговорки, метафоры и сравнения;

— точной — употребляемые слова и выражения должны называть именно то, о чём мы действительно хотим сказать;

— логичной — последовательной (последующее вытекает из предыдущего);

— краткой — экономной, не содержащей ничего лишнего;

— ясной — чётко формулирующей передаваемую мысль;

— доступной — выраженной в понятной форме, известными словами.

Слайд 6

Родной язык любого народа – это подлинная душа нации, первостепенный и наиболее очевидный её признак. В языке и через язык выявляются такие особенности, как национальная психология, характер народа, особенности его мышления и художественного творчества.

Слайд 7

Слово — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли. А творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром.

В.О.Ключевский

Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения в одно великое, историческое, живое целое.

К.Д.Ушинский

Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе. Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа.

И.И.Срезневский

Домашнее задание

Слайд 8

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.

К.Г.Паустовский

Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове.

К.Д.Ушинский

Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём.

Народ и язык, один без другого, представлен быть не может.

И.И.Срезневский

Каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства человека, через которые отразились в слове природа страны и история народа.

К.Д.Ушинский

Текст для конспекта

Всем очевидна связь языка с историей народа и необходимость его изучения для того, чтобы лучше знать историю народа. Многие языковеды утверждали, что язык и история народа тесно связаны друг с другом, поэтому исторический подход к изучению языка ориентировался на связь языка с историей общества. Иными словами, речь ныне идет не просто об истории языка, а об истории языка как общественного явления.

В отечественной лингвистике проблему связи языка с историей ученые рассматривали с точки зрения того, каким образом структура языка реагирует на факты общей истории. Однако мы должны понимать, что вопрос о связи истории языка с историей народа нельзя понимать как единственно существующий, ведь существуют различные формы взаимопроникновения языков, взаимоотношения языка и культуры, взаимоотношения языка и социальной сферы общества и т. д.

Вопрос о взаимоотношениях языка и культуры, во-первых, устанавливает зависимость языка от общего культурного состояния народа. Во-вторых, изучает зависимость структурных особенностей отдельных языков от развития культуры конкретного народа на данном этапе. В этом случае говорят о взаимопроникновении языков.

Язык не может не реагировать на явления культуры. Например, если история культуры еще не знает письменности, то и язык этого народа оказывается менее развитым. А если народ находится на высокой ступени цивилизации, то и язык оперирует более абстрактными лексическими категориями.

Между явлениями культуры и фактами развития языка нет прямой причинной зависимости, однако изменения в культуре могут приводить к изменениям в языке на уровне морфологии или фонетики.

Например, в слове «образование» содержится очень важный корень — «образ», то есть «икона». Получается, образование должно помочь нам в стремлении не к простому усвоению суммы неких знаний, а к приближению к образу того, по чьему подобию мы созданы, к совершенству. Отсюда безобразие — именно потеря образа Божия. Такой же подход нужен и к слову «наказание». В процессе образования и воспитания никак не обойтись без наказания, значения которого нужно понимать как дачу наказа, то есть наставления. Слово «спасибо» — это не просто выражение благодарности, это в первую очередь молитва «спаси <вас> Бог». «Прощай», — говорили русские, расставаясь и прося прощения за вольные и невольные обиды.

Иноками названы в русском языке монахи. Иноки — значит иные, необычные. Они обитают в ином мире, где царят иные законы, где дорожат иными ценностями. Интересно и слово «поцелуй». В нем тоже заложен сокровенный смысл — призыв к целостности человека, пусть на одно летучее мгновенье, вопреки миру, который извечно разделяет людей. То же понятие целостности содержится и в словах «цель», «целомудрие», «исцеление».

Слово «соревнование» ныне имеет значение: «состязание, борьба за первенство». Образовано же оно от слова «ревность», что означало прежде «горячее усердие, старанье, стремленье, и более к добру» (В.И. Даль). «Соревнование» раньше означало «совокупность духовных усилий, ревность ко Христу, стремление к святости».

Слово «крестьяне» восходит к слову «крест» («крещеный человек»), а оно в свою очередь ко «Христу, христианам». «Успех» — от слова «успеть», «успеть спастись».

Чем же обогатился наш язык в последние десятилетия? Бабки (в значении деньги), байк (мотоцикл), баксы и грины, башлять, бодипирсинг, бой-френд, виповский, гей-клуб, дампинг, имиджмейкер — и далее в том же духе. Процессы, которые происходят сейчас в русском языке, лингвисты называют «третьей варваризацией» (первая была в Петровскую эпоху, вторая — после событий 1917 года). Точнее, следовало бы говорить о тотальной жаргонизации.

Стоит прислушаться к призыву профессора Елены Галимовой: «Сегодня русским писателям и всем, кто участвует в формировании и сбережении русского литературного языка, — любящим Россию общественным и государственным деятелям, публицистам, ученым, учителям-словесникам — нужно осознанно взять на себя ответственность за будущее нашего языка, ибо это будущее зависит от нашей позиции».

«Мне страшно подумать, — может сказать каждый из нас вслед за В.Г. Короленко, — что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним — и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, к своему родному народу… к своей стране».

Количество просмотров: 2360

Опубликовано: 06.09.2022

Вернуться назад →

Язык нации, по мнению Д.С. Лихачева, является сам по себе сжатым, алгебраическим выражением всей культуры нации.

Судьбы языка и этноса всегда были тесно связаны, поэтому без обращения к этнической истории носителей языка нельзя себе представить конкретных исследований в области языкознания [16, с.34].

Язык накапливает и закрепляет в своих единицах (главным образом в словах, словосочетаниях, фразеологических оборотах) знания, опыт, приобретенные людьми на протяжении многих веков. Язык становится своеобразным зеркалом жизни народа, но не только в настоящем, но и в силу способности закреплять и накапливать «память поколений» в своих единицах он сохраняет в народной памяти «следы» далеких эпох и недавнего времени. Поэтому любой язык – бесценное национальное достояние, воплотившее национальный склад ума, самобытность внутреннего мира, психологии, философии народа, неповторимость его исторического пути.

Будучи средством выражения национальной культуры, язык сам становится в ходе исторического развития народа, по мере развития его культуры, феноменом данной культуры. Язык как феномен культуры, как зеркало духа нации является предметом исследования одного их актуальных направлений современного языковедения – этнолингвистики.

Этнолингвистика – дисциплина, сформировавшаяся «на пересечении этнографии и лингвистики для изучения взаимоотношений между этносом, языком и культурой, а также для выявления роли языка в этнической культуре, обществе и в отдельных этносоциальных группах» [11, с.41].

Этнолингвистика, по Н.И. Толстому, «раздел языкознания или шире – направление в языкознании, ориентированное на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» (Толстой Н.И. Указ. раб. – С.27).

В этнолингвистических разысканиях, отмечает ученый, язык является основным предметом исследования независимо от того, «какая субстанция (языковая или неязыковая) и какая функция (коммуникативная, обрядовая, мифологическая и т.п.) подвергается анализу» (Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос) : Сб. науч. тр. – Л.: Наука [ЛО], 1983. – С.182).

В настоящей работе делается попытка описать в рамках указанного подхода одно из ключевых понятий, релевантных для русской ментальности, – понятие гость. Культурная детерминированность этого понятия для русской модели мира ярко проявляется в ходе сопоставительного анализа с казахской моделью мира, объективированной в языке.

Гостеприимство является одной из характерных черт русского и казахского национальных характеров. И русскому, и казахскому народу свойственны готовность и желание принять гостей, угостить их, поскольку в них укоренен культ гостеприимства. В какой бы далекий путь не отправлялся казах, он никогда не брал с собой никакой еды: он знал, что в любом ауле, у любого очага он найдет кров, тепло и еду. Не принять и не накормить путника у казахов считалось большим позором, преступлением. Ср. в этой связи представление о гостеприимстве как готовности приветить странника или нищего в Древней Руси, которое осознавалось как добродетельное, одобряемое в морально-религиозном смысле: гостеприимство и гостеприятие ‘добродетель, состоящая в принимании в дом свой и угощение странных, бедных и пришельцев, без всякого за то воздаяния’ [12, с.276]; гостеприимный ‘любящий гостей принимать, угощать’, ‘страннолюбивый, любящий принимать в дом свой странных и бедных’ [12, с.277]. Известно, что в народной традиции Бог может ходить по земле в одиночку в виде странника, нищего или в сопровождении святых [1, с. 202]. Ср., например: Раз как-то принял на себя Христос вид старичка-нищего и шел через деревню с двумя апостолами… [2, с.31]; Давно было – странствовал по земле Христос с двенадцатью апостолами. Шли они раз как бы простые люди, и признать нельзя было, что это Христос и апостолы. Вот пришли они в деревню и попросились на ночлег к богатому мужику… [2, с.34–35]. Поэтому нельзя было проявить невнимание к незнакомому человеку, пришедшему в дом нежданным гостем. Эти представления, несомненно, соотносятся с христианской моралью: «Под взаимным вниманием находится народное и церковное понимание гостеприимства не только как проявление братской любви, которую христианин должен испытывать ко всем, но и как возможное воздаяние («контекст обменных отношений») за гостеприимство: через гостя-странника признают или не признают, принимают или отвергают Господа; принявшим Гостя воздастся во время второго пришествия» [10, с.448]. Значимо также, что «гость» обусловливает внутреннюю форму самого имени Господь, основного распределителя благ и доли.

На индоевропейском уровне можно заметить уникальное соседство трех значений слова гость: «Понятия врага, чужого (и чужестранца) и гостя, являющиеся для нас тремя различными семантическими и юридическими категориями, в древних индоевропейских языках теснейшим образом связаны» [4, с.368].

Э.Бенвенист, исследуя понятие гость в ряду других социальных терминов, семантическое развитие в нем от ‘чужой (чужестранец), враг’ до ‘гость’ объясняет архаичным представлением о чужом как враге, превращение которого в «гостя» возможно лишь при наличии отношений взаимопомощи, взаимных обязанностей и связано с ритуализованными формами обмена, включающими пиры, угощения, чествование [5, с.74-83].

В русском языке значение ‘враг’ было утрачено, зато выделилось в самостоятельное значение ‘торговец, купец’. Ср. др.-рус. гость ‘гость’, ‘чужеземец’, ‘иноземный, приезжий купец, иногда и вообще купец’ [15, с.569].

И если в представлении русского народа гость – лицо, соединяющее сферы «своего» и «чужого», представитель «иного мира», то для казахского народа ?она? (‘гость’) прежде всего ??дайы ?она? ‘божий посланец’, которому предназначается ?она?асы (?она? ‘гость’ + асы, здесь ас выражает обобщенное понятие пищи) – пища, которая готовится специально для гостей. Ср. казахскую поговорку: ?ыры?ты? бірі – ?ыдыр, мы?ны? бірі – У?лі ‘Один из сорока гостей – Кыдыр (имя пророка), один из тысячи – Уали (имя пророка)’. Казахи изливают море благожелательности на гостя только за то, что именно к их очагу он повернул своего коня. Общеизвестно, что казахи высказывают обиду человеку, обошедшему их дом своим посещением, воспрошая: «Разве кто-нибудь слышал, что я не мог достойно встретить гостя?»

Согласно традиции, заметив приближающегося путника, старшие дети выбегали ему навстречу, помогали гостю сойти с коня, провожали в дом. Приближаясь к аулу, путник, обычно давал о себе знать возгласами и прежде чем сойти с коня узнавал, чей это аул, чей дом. С должным почтением относились и к коню гостя. Об этом свидетельствуют строки из произведений Махмуда Кашгарского (Х в.): «Придет гость – встреть его с подобающим уважением, не беспокой его, дай его коню корма, воды и пусть он тоже будет доволен».

Хождение же в гости у русских в достаточной степени регламентированно: на большие семейные торжества (крестины, свадьбу и др.), на некоторые праздники, связанные с хозяйственной жизнью семьи (новоселье, начало или завершение жатвы, начало стрижки овец и т.п.) гости приходят только по приглашению. Ср. пословицы: К обедне ходят по звону, а к обеду (в гости) по зову; Незванный гость хуже татарина; Не вовремя (не в пору) гость хуже татарина; «Незванные (поздние) гости глодают кости [8, с.404]. В то же время известны случаи, когда не принято приглашать, но принято приходить в соответствии с этикетной и ритуальной необходимостью. Так, в первые дни после родов роженицу посещают ближайшие соседки и приятельницы; существует целая система взаимных посещений молодоженов и их родственников в течение первого года после свадьбы; в Прощеное воскресенье родственники наносят визиты друг к другу, причем младшие едут к старшим. Вместе с тем есть дни, когда возбраняется ходить в гости: это первые дни Рождества, Пасхи и др. Кроме того, «нежелательным было появление в доме постороннего в момент выполнения некоторых домашних работ (тканья, снования, замешивания хлеба); в этом случае отношения гостя и хозяев регулировались с помощью специальных приветствий, имеющих цель обезопасить хозяйство и достаток от порчи и возможного урона» [1, с.531].

Угощение, наряду с чествованием и одариванием, как часть ритуала гостеприимства предполагает превращение «чужого» в «гостя»: «Принуждение гостя к еде – обязательный элемент поведенческой тактики хозяев» [1, с.531-532]. Как правило, роль гостя достаточно пассивная, хозяин же ведет себя активно. Ср.: Гость невольный человек, где посадят, тут и сиди; В гостях воля хозяйская [14, с.85; 8, с.404.]; Гость во власти хозяина; В гостях, что в неволе; У себя как хочешь, а в гостях как велят; Гость хозяину не указчик; В чужом доме не осуждай! [6, с.235] и др. Гость вынужден подчиниться определенным этикетным требованиям. Так, он не может отказаться от угощения, поскольку это не только оскорбит хозяев, но и «может привести к негативным последствиям для хозяйства (умрут пчелы, сдохнет корова, поля зарастут сорняками и т.п.), а также обернуться несчастьями (главным образом болезнями) и для самого гостя» [1, с.532]. Согласие гостя принять угощение является залогом будущего благополучия хозяев.

В русской культуре, таким образом, гость ассоциируется с носителем судьбы, способным «повлиять на все сферы человеческой жизни», и «подателем благ». Хозяин «стремится как можно лучше принять гостя, надеясь путем символического договора с высшими силами, представителем которых является гость, обеспечить свое будущее» [1, с.532].

Анализируя понятие «хозяин» и функции, которое выполняет обозначаемое лицо в восточнославянской традиции, Е.Е.Левкиевская замечает, что заимствованное из тюркских языков слово хозяин вытеснило из русского языка слово господарь (последнее существовало в древнерусском языке и имело значение ‘господин, хозяин’, ‘государь’) [9]. По всей вероятности, именно в этимологии общеславянского слова господарь мы найдем первоначальные истоки ритуальных и магических функций восточнославянского хозяина. Лексема господарь производна от существительного господа (ср. др.- рус. господа ‘дом, хозяйство’) и через него восходит к праслав. *gospodь/ *gospodin, которое в славянских языках получило два основных значения: социально-юридическое ‘господин’, ‘лицо, пользующееся властью по отношению к другим людям, зависимым от него; повелитель’ и сакральное ‘Господь Бог’[17, с.59; 61]. Праславянское *gospodь< *gost-pod- представляет собой сложение двух и.-е. основ: *gost- (откуда, в частности, рус. гость) и *pot- со значением власти, обладания, владения. Праслав. *gospodь по своим важнейшим особенностям, этимологии и значению близкородственно лат. hospes ‘хозяин’ и может быть истолковано как ‘господин гостя/гостей’, т.е. ‘тот, кто способен дать прибежище гостю/гостям в своем доме, предоставить кров, оказать гостеприимство’[17, с.61-62; 5, с.74]. Таким образом, поскольку первоначальная семантика славянского хозяина-господаря связана с ритуалом гостеприимства, то это делает первичной доминантой образа не прагматические, хозяйственные, а ритуальные функции [9].

Русское угощение, предлагаемое гостю хлеб-соль. Хлеб-соль, по В.И. Далю, это обед, стол, пища, предлагаемая посетителю, а также угощение: Хлеб да соль, и обед пошел!, Без хлеба-соли обедать не садятся, Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай, Без хлеба, без соли худая беседа, От хлеба-соли не отказываются; Хлеб-соль! или Хлеб да соль! – пожелание, привет вошедшего в избу во время обеда [7, с.553].

Русское хлебосольство=гостеприимство, переходящее в чрезмерное угощение против воли гостя (это, по всей вероятности, крайности проявления «широты русской души»), когда гость уже не в состоянии есть или пить, а хозяин с женой и детьми становятся перед ним на колени, получило в народе название «Демьянова уха».

Разнообразны приметы, сообщающие хозяевам о предстоящем появлении гостей: «Появление гостя предвещают бытовые события, а также некоторые особенности в поведении человека и домашних животных» [1, с.533]. Так, по поверью, гостей следовало ожидать, «если внезапно на пол упадет ложка (вилка, нож), треснет хлеб в печи, из печки на пол выскочит искра или уголек, если хозяйка по ошибке поставит на стол лишний прибор, если окажется, что в доме приоткрыта дверь…, если кошка умывается, если петух запел, сидя на пороге, а затем повернулся к дому и т.п.» [1, с.533]. Приметы свидетельствуют о повышенном внимании к гостю, а также к самому процессу его прихода и приема хозяевами. Их предназначение – неожиданное (а значит, опасное) сделать ожидаемым, предсказуемым, то есть обезопасить себя и свою семью.

По мнению А.К. Байбурина и А.Л. Топоркова, ритуал гостеприимства представляет собой «очень удобную и продуктивную модель, позволяющую строить взаимоотношения с самыми разными представителями иного мира, не только мифическими, такими как Бог и духи предков, но и вполне реальными: с природными стихиями, болезнями, которые мыслились как антропоморфные существа, и даже с промысловыми животными» [3, с.124].

Так, в русской народной традиции нередко встречаются табуистические обозначения болезней: северодвин. госьи ‘галлюцинации’ [13, с.96]; волог. гостейка, вологод., олонецк. гостья и пермск. госья ‘лихорадка’ (У него, должно быть, гостья; У нее госья; Хозяин у меня чо-то не может. – Да чем он не может? – Да токо не госья схватила, то в озноб бросат, то в жар, да трясти зачинат.) [13, с.91; 98], олонецк. гостьица и олонецк., пермск. гостья ‘оспа’ (Гостья идет, гостьица Ивановна, значит, ходит оспа) [13, с.97; 98]. В подобных именованиях болезней, особенно эпидемических, прослеживается осознаваемая их иномирность, чужеродность и осторожно подчеркивается их нежелательность, временность присутствия в «своем» локусе.

Следует отметить, что в традиционной казахской культуре каждый человек рассматривается как гость, приходящий на эту землю, в этот мир. Суть эта выражена в философском изречении: «?арасам б?л д?ние шола? екен, адам деген бiр бiрiне – ?она? екен». – ‘Несовершенен этот мир, человек человеку – лишь гость’. Возможность преодоления этого «несовершенства», этой «гостевой ситуации» человека на земле и таится в общении-гостеприимстве, в выражении человеку во всевозможных формах доброжелательности, благосклонности.

Традиционное казахское гостеприимство, таким образом, воспринимается не только как готовность приветить, обогреть, угостить человека, но и как душевно-духовная расположенность хозяина к гостю, как возможность бір-бірімен іштесу (іш ‘внутреннее, нутро’, не могущее быть воспринято внешне) – общения, сосредоточенного на внутреннем, потаенном душевно-духовном уровне, едва ли не позволяющем приблизиться к «краю» тайны общающихся, их эмоционально-интеллектуальному миру. Это общение невозможно переоценить, поэтому казахи всегда жаждут гостя.

Как видим, даже описание одного из ключевых понятий дает возможность убедиться в том, что в ткани языка специфическим образом объективируются культурные феномены, которые создают уникальность и неповторимость языковых картин мира.

Приведенные данные подтверждают мысль о том, что модель мира у представителей того или иного этноса формируется под влиянием различных социально-когнитивных опор и вербальных стереотипов.

Таким образом, различные языки по-разному членят один и тот же мир и обозначают одни и те же реалии. Каждый народ создает свою культуру, а культура так или иначе отражается в языке.