ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Д.А. Добровольский

О ВИДОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДРЕВНЕРУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Критически анализируется традиционный подход к синтетическому описанию корпуса древнерусских письменных источников XI-XVП вв. Обобщаемые в статье результаты последних исследований литературы путешествий, а также летописания и литературного творчества Древней Руси позволяют предложить уточненную видовую модель корпуса исторических источников допетровского периода.

Ключевые слова: Древняя Русь, исторические источники, корпус источников, видовая классификация, сведения иностранных авторов, летописи, литературные произведения.

Работать с упорядоченными объектами существенно проще, чем с неупорядоченными. Более того, при изучении прошлого структурирование корпуса исторических источников позволяет не только определить место данного произведения по отношению ко всем остальным, но и заметить подспудные тенденции, остающиеся невидимыми при изучении отдельно взятых объектов. Это превращает классификацию в одну из важнейших научно-исследовательских процедур1.

Особое место в ряду классификаций занимает классификация исторических источников по видам, критерием которой являются социальные функции классифицируемых произведений2. Произведения (документы, повествовательные сочинения, объекты искусства и т. д.), создаваемые для решения одинаковых или сходных задач, образуют один вид, объединенный как родством смыслов, вкладываемых создателями в свои произведения, так и схожестью форм, избираемых для выражения этих смыслов. Едва ли нужно

© Добровольский Д.А., 2011

специально доказывать, что при таком понимании вида видовой состав корпуса источников (особенно если не ограничиваться источниками письменными) с неизбежностью обнаружит высокую степень корреляции с характерной для изучаемого периода социально-политической структурой. Но это, в свою очередь, выводит видовую классификацию за рамки «чистого» источниковедения, превращая ее в один из инструментов социальной истории как таковой. Более того, понимание социальной структуры как реализации определенного набора функций характерно не только (и даже не столько) для истории, сколько для социальной антропологии, одно из направлений которой не случайно получило наименование «функционализм»3. Подобная универсальность используемых категорий обеспечивает видовой классификации центральное место в университетском курсе источниковедения: изложение материала по видам позволяет наглядно продемонстрировать статус преподаваемой дисциплины как методологической основы всех наук о человеке, или, во всяком случае, одной из возможных методологических основ.

Видовая классификация источников сложилась не одномоментно. Однако раскрытие всех аспектов этого процесса не входит в задачи предлагаемой статьи, цель которой существенно скромнее. Ниже предлагается ряд соображений, касающихся проблем классификации письменных источников древнерусского периода, под которым понимается время от возникновения в X в. «державы Рюриковичей» до Петровских реформ рубежа XVП-XVШ вв.

Сегодня при синтетическом описании корпуса письменных источников по древнерусской истории принято выделять в общем и целом следующие виды: летописание, законодательство, акты, делопроизводство (государственное и частное), литературные про-изведения4. Иногда могут быть вынесены в отдельный структурный раздел сведения о материалах писцовых описаний (как возникшие в рамках учетной деятельности), характеристика международных договоров с предшествующей им дипломатической перепиской (что находит себе объяснение не столько в целеполагании соответствующих документов, сколько в их содержательном родстве), а также географические описания и картографические материалы. Кроме того, данью источниковедческим традициям является присутствие в учебниках и программах курсов особого раздела, посвященного «запискам иностранцев». Эта схема освящена авторитетом множества знаменитых ученых, включая Н.М. Карамзина5 и В.О. Ключевского6. Нетрудно, однако, убедиться, что видовой подход, как он описан выше, реализуется в этой классификации не полностью, сочетаясь с тематическим, в основе которого лежит уже не сходство

свойств источников как объектов исследования, а единство характеризуемого предмета.

Очевидно, что такая непоследовательность препятствует реализации теоретических преимуществ видовой классификации, лишая планы курсов и учебники внутренней логической красоты. Но это трудно было бы признать серьезной проблемой. Важнее другое: при группировке источников по тематическому признаку, лежащей в основе «вида» под названием «свидетельства», «записки» или «сказания иностранцев о России», от внимания исследователя ускользают многие особенности изучаемых текстов, задаваемые литературными традициями и специфическими требованиями жанра. Скажем, в «Вопросоответах» Псевдо-Кесария, написанных в середине VI в. и относящихся поэтому к числу древнейших византийских сочинений с упоминанием славян, утверждается, что «склавины <…> с удовольствием поедают женские груди, когда [они] наполнены молоком, а грудные младенцы [при этом] разбиваются о камни» (РК, 110)7. Л. Нидерле пытался связать это грубо натуралистическое описание с практикой умерщвления «лишних» детей женского пола, известной у поморян и лютичей вплоть до XII в.8, а Ф. Ма-лингудис, в свою очередь, поставил сообщение Псевдо-Кесария в связь с балканскими поверьями, согласно которым младенцы, умершие некрещеными, превращаются в духов — похитителей молока9. Обе эти интерпретации упоминаются как возможные в известном «Своде древнейших письменных известий о славянах»10, однако ни одна, ни вторая не объясняют цитируемого текста в полной мере. Напротив, версия Л. Нидерле плохо соответствует ролевой структуре разбираемого фрагмента (по словам самого же исследователя, западные славяне убивали собственных детей, а не чужих, и делали это не из кровожадности, а затем, чтобы помочь матери с воспитанием оставшихся), толкование же Ф. Малингудиса не только требует еще более основательного перераспределения функций (в частности, младенец в понимании ученого уже не жертва, а едва ли не главный «преступник»), но и сомнительно с точки зрения хронологии (во вредных духов превращаются заложные, т. е. «неправильные», покойники, умершие «не по-людски» или не выполнив чего-то положенного на этом свете11, но смерть без крещения могла быть сочтена неправильной только после принятия христианства, а значит, и упоминаемые исследователем поверья едва ли возникли раньше 1Х-Х вв.). Похоже, в славянском контексте объяснить сообщение Псевдо-Кесария невозможно. Иная картина складывается при обращении к византийской практике описания варварских племен, в рамках которой рассказы об извращенном людоедстве (в том числе пожирании женских грудей) оказываются одним из общих мест12.

составители «свода… » не предлагают окончательного решения проблемы, оставляя выбор за читателем. Очевидно, однако, что при рассмотрении сквозь призму традиций греческой литературы известие Псевдо-Кесария становится существенно понятнее, чем при интерпретации на основе наших знаний о жизни древних славян.

имеются и менее прозрачные примеры воздействия литературных традиций на восприятие «другого». Так, не только уже упоминавшийся Псевдо-Кесарий, но и более уважаемые византийские авторы (император Маврикий) пишут о неорганизованности славян: «Они вообще вероломны и ненадежны в соглашениях, уступая скорее страху, нежели дарам. Так как господствуют у них различные мнения, они либо не приходят к соглашению, либо, даже если и соглашаются, то решенное тотчас же нарушают другие, поскольку все думают противоположное друг другу и не один не желает уступить другому» (Маиг. Х1.4.14)13. Очень соблазнительно использовать подобные высказывания в критике излишне оптимистичных построений о политическом развитии славянства VI в., но интерпретаторы справедливо подчеркивают, что «надо иметь в виду византийскую политическую доктрину эпохи Юстиниана: истинной властью представлялась лишь прочная монархия, обеспечивающая стабильность правопорядка, подчинение подданных законной власти, соблюдение договоров и т. д.»14, а с этой точки зрения потестарные структуры у славян если и существовали, то в любом случае оставались незамеченными из-за своего несоответствия сложившемуся в сознании наблюдателей образу настоящего государства.

Есть основания надеяться, что с переходом к Новому времени роль литературных образцов должна ослабнуть, однако знакомство с записками путешественников (травелогами) XV-XVII вв. этих надежд не укрепляет. Напротив, «задача всестороннего описания России была по плечу далеко не каждому иноземцу. Чтобы дать его, автору самому нужно было быть энциклопедистом, иметь интерес и к экономике, и к политике, религии и быту, нужно было быть открытым к восприятию и пониманию чужой культуры и терпимым к ее носителям, гуманистом не только в теории, но и на практике. Большинство же иноземцев, которые по воле случая, распоряжению своего государя или в поисках легкой наживы посещали Россию, подобных качеств были лишены»15. Более того, отношения с загадочной Московией развивались неравномерно, и в моменты кризисов «записки теряли сходство с описанием земель и народов, приобретая характер памфлетов»16. использование чужой информации оказывалось фактически единственным выходом для человека, не имевшего ни времени, ни желания глубоко вникнуть в жизнь чужой страны, но все-таки испытывавшего потребность нечто написать. Но

в такой ситуации неудивительно, что, по утверждению В.О. Ключевского, «для большей части иностранцев, писавших о России в XVII и даже во второй половине XVI века, самым обильным источником служили сочинения прежних путешественников, ездивших в Московию. Особенно много встречается заимствований из Герберштей-на и Олеария: компиляторы выписывали из их сочинений известия целыми страницами без всякого разбора, не обращая внимания на время, к которому относились заимствуемые известия; у Гваньино даже все описание Московии есть не более, как почти дословное повторение известий Герберштейна, только расположенных в другом порядке; изредка попадаются скудные дополнения самого соста-вителя»17. Сохранили свое значение стереотипы, продиктованные идеологией. В частности, хорошо известно, что на Руси, в отличие от средневековой Западной Европы, практически не существовало круглой религиозной скульптуры. Однако датский путешественник Я. Ульфельдт (ок. 1530-1593) сообщает о «многочисленных идолах и иконах» (ти^ idolis ас sculptШЫs), украшающих православные храмы18. «Просто» комментатору останется только констатировать, что свидетельство путешественника — неправда, комментатор же, знающий о протестантизме автора19, отнесется к его словам как к риторической фигуре, внушенной лютеранину спорами с «идолопоклонниками»; содержание этих споров, кстати, излагается самим Я. Ульфельдтом в нескольких абзацах, помещенных непосредственно за цитированным. Естественно, сказанное не следует понимать в том смысле, что все до единого внешние описания нашей (да и любой другой) страны состоят исключительно из стереотипов, со временем образующих питательную почву для произрастания пресловутой «развесистой клюквы». Архетипические образы могут в любых пропорциях переплетаться с собственными наблюдениями пишущего, содержащими иной раз совершенно уникальные сведения о жизни характеризуемого региона; для тех периодов, когда собственная письменная традиция еще не сформировалась, записки иностранцев оказываются почти единственным источником вербального материала. Однако важно отдавать себе отчет в том, что интерпретация травелога как исторического источника требует досконального знания ситуации на родине путешественника, причем речь должна идти как о политической обстановке, так и о тенденциях развития словесного искусства. В данном требовании нет ничего нового, изучение литературы путешествий — динамично развивающаяся отрасль интеллектуальной истории20. Очевидно, вместе с тем, что в рамках лекционного курса необходимый уровень ознакомления с внешними по отношению к объекту изучения традициями практически недостижим. А значит, методически правильнее было

бы в учебной практике отказаться от изучения экзохаратеристик, включая и записки иностранцев, в рамках общего курса источниковедения истории России. соответствующие сюжеты можно было бы выделить в самостоятельный курс.

Вторая проблема существующих описаний источниковой базы российской истории кроется уже собственно в списке видов. По традиции, восходящей опять-таки к Н.М. Карамзину, первая позиция этого списка принадлежит летописям, которые рассматриваются в данной связи как самостоятельный и в значительной степени самодостаточный вид. Важнейшее значение летописей для восстановления сюжетной канвы древнерусской истории, особенно домонгольского периода, очевидно. Однако традиционная композиция курса может быть подвергнута критике, причем сразу по двум направлениям.

с одной стороны, если начинать изложение с летописей, то не остается места для очень значительного и по числу сохранившихся памятников, и по роли в изучаемой культуре пласта древнерусской книжности, связанного с церковным обиходом. Подобные источники не содержат исторической информации в ее традиционном понимании; исключение составляют разве что выходные, вкладные, владельческие и другие записи, из которых, при должном с ними обращении21, можно получить сведения и о заказчиках книг, и об изготовителях рукописей, и о тех церквах или монастырях, где книги использовались либо хранились. Вместе с тем филологи отмечают исключительную роль сакральных текстов в формировании не столько даже абстрактной «системы ценностей», сколько совершенно конкретного набора образов, использовавшихся книжниками как при написании собственных рассуждений на религиозные темы, так и при характеристике исторических событий22. Попытки применения представлений о религиозном характере древнерусской книжности к интерпретации тех же летописей, предпринятые, прежде всего, в работах И.Н. Данилевского23, получили сдержанную оценку научного сообщества. Возражения не касались общего принципа прочтения летописей и исторических повестей сквозь призму их возможных библейских образцов: эффективность данного приема сомнений у критиков не вызывает. Напротив, отдельные частные параллели между летописью и Библией стали предметом жесткой критики, чему не в последнюю очередь способствовали расхождения между библейским текстом по синодальному переводу, которым оперирует и.Н. Данилевский, и теми версиями Писания, которые были в ходу в Древней Руси24. Однако предположение о том, что средневековый и современный тексты как минимум сопоставимы, с самого начала позиционировалось ученым как

техническое допущение, принимаемое на начальном этапе работы25. Неудивительно, что по мере углубления в материал эта рабочая гипотеза себя изжила и стала очевидна необходимость детального ознакомления с историей библейского текста. Значит, для развития предложенного подхода к древнерусской книжности исследователи (особенно начинающие) должны получать максимально полное представление о номенклатуре и структуре тех рукописей, в составе которых распространялись священные тексты, а также об организации церковной службы, которая выступала важнейшим инструментом такого «распространения». Добиться этого можно только в том случае, если хотя бы базовые сведения подобного характера будут включены в учебный курс, чего в нынешних пособиях и программах не происходит. Учитывая же системообразующий статус сакральных текстов в структуре самой древнерусской книжности, изучать соответствующие источники тоже необходимо первыми, раньше всех остальных дошедших до нас источников XI-XVII вв.

С другой стороны, представляется, что определение летописей как самостоятельного вида источников не вполне учитывает связь этих произведений с иными формами исторической книжности, также бытовавшими в допетровской Руси. Классической «реализации» летописания в виде копируемых из рукописи в рукопись цепочек годовых статей предшествовал, судя по всему, некий монотематический рассказ, имевший форму связного повествования, лишь изредка включавшего отдельные даты26. Более того, летописцы периодически обращались к сочинениям по всемирной истории (хронографам) и историософским трактатам, таким как Откровение Мефодия Патарского. В частности, первое упоминание славян в Повести временных лет предваряется двумя известиями — о разделе земли между сыновьями Ноя и о Вавилонском столпотворении27. Еще А.А. Шахматов указывал, что оба эти сообщения основаны на информации, заимствованной частично из Хроники Георгия Амартола, а частично из т. наз. Хронографа особого состава (в современной терминологии — Хронографа по великому изложению)28. В свою очередь, летописное восприятие половцев (а в дальнейшем и татаро-монгол) опиралось на рассуждения Псевдо-Мефодия о восьми коленах Измаиловых, бежавших в пустыню после битвы с Гедеоном29. Признаки воздействия этого текста можно найти и в летописных статьях за конец XI в.30, и в рассказах о битве на Калке31. Византийские авторы обеспечивали книжников сведениями об ойкумене, необходимыми для осмысления происходящих событий, и эти сведения составляли неотъемлемую часть картины мира, существовавшей в сознании древнерусского книжника XI-XVII вв.

Нелетописные исторические сочинения упоминаются как в классическом пособии М.Н. Тихомирова, так и в некоторых современных программах и учебниках по источниковедению, но прежде всего как разновидность источников, пришедшая на смену летописанию в момент его кризиса32. Однако такая подача материала не соответствует ни статусу хронографов и подобных им сочинений, ни тому факту, что первый (и очень важный для истории древнерусской книжности) местный хронограф — уже упомянутый выше Хронограф по великому изложению — появился самое позднее в середине XI в. Целесообразно, во-первых, изменить традиционную композицию — рассказывать об исторических сочинениях нелетописного жанра раньше, чем о летописях, а во-вторых — переименовать соответствующий вид из летописей в историческую книжность. Внутри нового вида логично образуются две разновидности — (1) хронографы и другие сочинения по всеобщей истории и (2) летописание. Предлагаемая перекомпоновка позволит полнее представить соотношение произведений, формировавших исторические представления Древней Руси.

Наконец, вызывает возражения широкое употребление термина литературные произведения («Литературные произведения Х1-ХШ вв.» у М.Н. Тихомирова33, «Литературные и публицистические памятники» в учебнике под редакцией и.Д. Ковальченко34, «Литературные произведения» в учебном пособии, подготовленном преподавателями кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ35). современные авторы, свободные от идеологических ограничений, уже не обязаны настаивать на «светском» и «патриотическом» характере таких произведений, как, например, Слово о полку Игореве, Моление Даниила Заточника или Задонщина. Напротив, подчеркивается, что «специфика семантического наполнения древнерусской литературы делает весьма условным ее деление на духовную и светскую: чисто светских произведений, ориентированных на секу-лярное сознание и восприятие, до конца XVII в. не могло быть»36, а характеристике пресловутых Слова о полку и Задонщины предшествуют существенно большие по объему разделы о поучениях и житиях37. Такая позиция совершенно обоснованна: религиозная метафорика древнерусской «воинской повести» была предметом изучения еще в ХШ-первой половине XX в.38, так что современные исследования данного вопроса, завершающиеся выводом о религиозном содержании соответствующих произведений (и, в частности, работы Р. Пиккио39), естественно продолжают традиции отечественной филологической науки XIX-начала XX в. Классическая древнерусская «литература» была частным случаем пропо-

веди или торжественного слова, по определению имевших глубокий религиозный смысл. Однако необходимо сделать следующий шаг, дав обсуждаемому виду источников новое название — учительная книжность. Правда, за рамками так именуемого вида окажутся многие произведения XV-XVII вв., в которых религиозная составляющая уступит место социально-утопическим представлениям (как это происходит, например, в Повести о Дракуле), а в дальнейшем и сатире (что характерно прежде всего для сочинений XVII в.). Не исключено, кроме того, что в строгий термин учительное не впишется Слово Даниила Заточника, где, как убедительно показано в одной из работ И.Н. Данилевского, библейские образы используются широко, но не для провозглашения норм христианской морали, а для восхваления князя, которому, собственно, и адресован весь этот текст40. Впрочем, данное обстоятельство едва ли составит серьезную проблему, поскольку сочинения Заточника возникли на географической окраине тогдашней Руси, во Владимиро-Суздаль-ском княжестве, известном специфичностью своего политического устройства, а возникновение (уже в послемонгольскую эпоху) литературы sensu stricto легко поставить в хронологическую параллель с появлением (примерно тогда же, и по родственным — очевидно -социальным причинам) делопроизводства и угасанием в XVI в. летописания, столь бурно развивавшегося в XI-XV вв.

Сказанное выше позволяет предложить следующую систему видов исторических источников древнерусского периода: (1) богослужебная книжность, (2) учительная книжность, (3) историческая книжность, (4) законодательные источники, (5) актовые источники, (6) делопроизводство и учетная документация, (7) публицистика и художественная литература (причем два последних вида будут характерны только для XV-XVII вв.). Реализация этой новой классификации в преподавании и синтетическом описании корпуса письменных источников XI-XVII вв. позволит полнее охарактеризовать доступные исследователю материалы и даст стимул к углублению наших представлений не только об источниках изучения, но и о конкретике исторических процессов, протекавших в допетровской Руси.

Примечания

Пользуюсь случаем поблагодарить Р.Б. Казакова за ценные советы, использованные при написании этой статьи.

Одно время в литературе предлагалось относить источники к тому или иному виду не по функциям, а по «структуре» или «внутренней форме» (Пушка-

рев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 221-225). Однако С.М. Каштанов справедливо отмечает, что «сходные признаки внутренней формы — это лишь следствия формально-юридической однотипности происхождения и содержания источников» (Каштанов С.М. Русская дипломатика: учеб. пособие. М., 1988. С. 14). Говорить, что вид определяется функцией, и проще, и логичнее, и рациональнее: эта короткая формулировка существенно полнее схватывает суть.

Ср.: Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. М., 2001. С. 19-20.

Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР. М., 1962. Вып. 1. С. 17-336; Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд., пере-раб. и доп. М., 1981. С. 49-151; Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998. С. 171-317 (автор раздела — И.Н. Данилевский); Источниковедение: источники российской истории: программа курса // Источниковедение: учеб.-метод. модуль. М., 2004. С. 37-45. В статье под названием «Об источниках российской истории до XVII века», предпосланной тексту I тома «Истории государства Российского», Н.М. Карамзин назвал 14 разрядов источников: «I) Летописи <…>. II) Степенная книга <…>. III) Так называемые Хронографы, или Всеобщая история по Византийским летописям, со внесением и нашей, весьма краткой <…>. IV) Жития Святых <…>. V) Особенные дееписания <…>. VI) Разряды, или распределение Воевод и полков <…>. VII) Родословная Книга <…>. VIII) Письменные Каталоги Митрополитов и Епископов <…>. IX) Послания Святителей к Князьям, Духовенству и мирянам <…>. X) Древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы <…>. XI) Грамоты <…> XII) Собрание так называемых Статейных списков, или Посольских дел, и грамот в Архиве Иностранной коллегии с XV века <…> XIII) Иностранные современные летописи <…>. XIV) Государственные бумаги иностранных Архивов» (Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1989. Т. 1. С. 23-28). Хотя позиций в приведенном списке больше, чем в оглавлениях современных учебников, структурное родство перечня Н.М. Карамзина и классификаций, предлагаемых нынешними авторами, представляется совершенно очевидным.

Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1866; Он же. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871; Он же. Источниковедение: источники русской истории // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 7. С. 5-83.

Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1994. Т. 1. С. 254. Нидерле Л. Славянские древности. М., 2002. С. 201.

Малингудис Ф. К вопросу о раннеславянском язычестве: свидетельство Псевдо-Кесария // Византийский временник. М., 1991. Т. 51. С. 87-92. Свод… С. 257.

Левкиевская Е.Е. Покойник «заложный» // Славянские древности: этнолингвистический словарь / под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2009. Т. 4. С. 118-124.

3

4

5

6

2 Dujcev I. Le témoignage du Pseudo-Césaire srn les Slaves // Dujcev I. Medioevo Bizantino-Slavo. Roma, 1965. Vol. 1. P. 40-42.

3 Свод… С. 370, 371, 373; у Псевдо-Кесария, как и в предыдущем случае, мысль о дикости славян доводится до крайнего выражения: «Первые живут в строптивости, своенравии, безначалии, сплошь и рядом убивая, [будь то] за совместной трапезой или в совместном путешествии, своего предводителя и начальника» -Там же. С. 254.

4 Там же. С. 258.

5 Антонов В.А., Хорошкевич АЛ. Якоб Ульфельдт и его записки о России // Уль-фельдт Я. Путешествие в Россию. M., 2002. С. 80.

6 Там же. С. 81.

Ключевский В.О. Сказания иностранцев о московском государстве. M., 1991. С. 13.

Ульфельдт Я. Указ. соч. С. 185, 307. Ср.: Антонов В.А., Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 91-92.

См., напр., соответствующий раздел в материалах конференции Российского общества интеллектуальной истории: Национальный/социальный характер: археология идей и современное наследство: материалы всерос. науч. конф. M., 2010. С. 205-233.

Опыт анализа данного материала, представленный в работах Л.В. Столяровой (Столярова Л.В. Из истории книжной культуры русского средневекового города XI-XVII вв. M., 1999; Она же. Древнерусские записи XI-XIV веков на пергаменных кодексах. M., 1998; Она же. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV веков. M., 2000), вызвал у специалистов ряд обоснованных замечаний: Мошкова Л.В, Тури-лов А.А. «Плоды ливанского кедра». M., 2003.

Пиккио Р. Функция библейских тематических ключей в литературном коде православного славянства // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: литература и язык. M., 2003. С. 432-473; Он же. Смысловые уровни в древнерусской литературе // Там же. С. 474-491; Naumow A.E. Biblia w strnkturee artystycznej utworów ceгkiewnoslowianskich. foaków, 1983.

Данилевский И.Н. Библия и Повесть временных лет: (к проблеме интерпретации летописных текстов) // Отечественная история. 1993. № 1. С. 78-94; Он же. Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. M., 2004, и др.

Ранчин А.М., Лаушкин А.В. Еще раз о библеизмах в древнерусском летописании // Ранчин A.M. Вертоград златословный: древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. M., 2007. С. 24-41. Данилевский И.Н. Библия и Повесть… С. 80-81.

Алешковский М.Х. К типологии текстов «Повести временных лет» // Источниковедение отечественной истории, 1975. M., 1976. С. 133-162; Гиппиус А.А. У истоков древнерусской исторической традиции // Славянский альманах: 2002. M., 2003. С. 31-35; и др.

27 Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 1-5.

28 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и ее источники // Труды Отд. др.-рус. лит. / Ин-т рус. лит. АН СССР. Л., 1940. Т. 4. С. 42-45, 72-74.

29 Истрин В.М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах: исследование и тексты. М., 1897. С. 87-88, 91-98, 104-105, 108-113 2-й паг.

30 Полное собрание… Т. 1. Стб. 234-236.

31 Там же. Т. 1. Стб. 446. Т. 3. С. 61, 264.

32 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 41, 269-271; Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории… С. 219-222; Источниковедение: источники российской истории… С. 38.

33 Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 105-128.

34 Источниковедение истории СССР… С. 135-151.

35 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории… С. 279-315.

36 Там же. С. 279.

37 Там же. С. 293-306.

38 См., напр.: Перетц В.Н. К изучению «Слова о полку Игореве» // Изв. Отд. рус. яз. и словесности. РАН: 1924 г. Л., 1925. Т. 29. С. 23-43; напротив, об исследованиях народно-поэтической составляющей Слова В.Н. Перетц не без иронии писал, что «рассуждения о «целостном и гармоническом соединении» книжного элемента и народной словесности в «Слове» бесполезны, пока мы не узнаем памятников этой последней, относящихся к XII в.» (То же // Изв. Отд. рус. яз. и слов. РАН: 1923 г. Л., 1924. Т. 28. С. 162).

39 Пиккио Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси // Пиккио Р. Slavia Oгthodoxa… С. 504-525.

40 Данилевский И.Н. Холопское счастье Даниила Заточника // Казус: индивидуальное и уникальное в истории: 2002. М., 2002. С. 94-108.

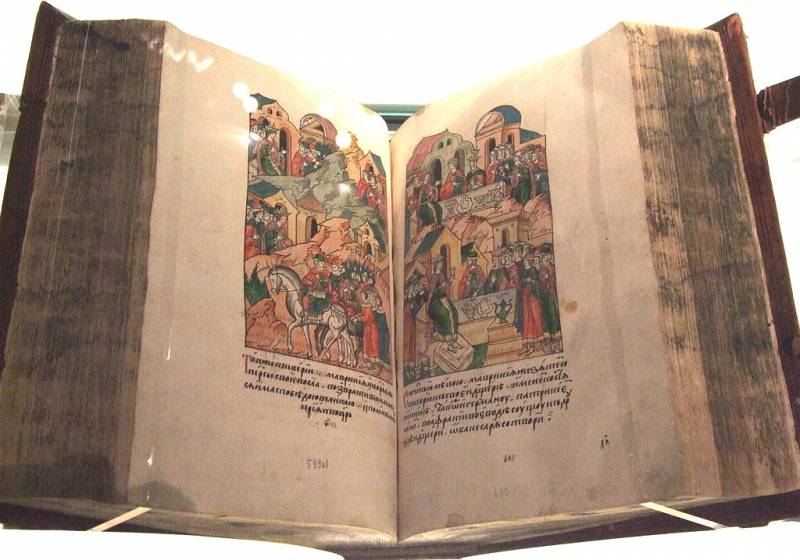

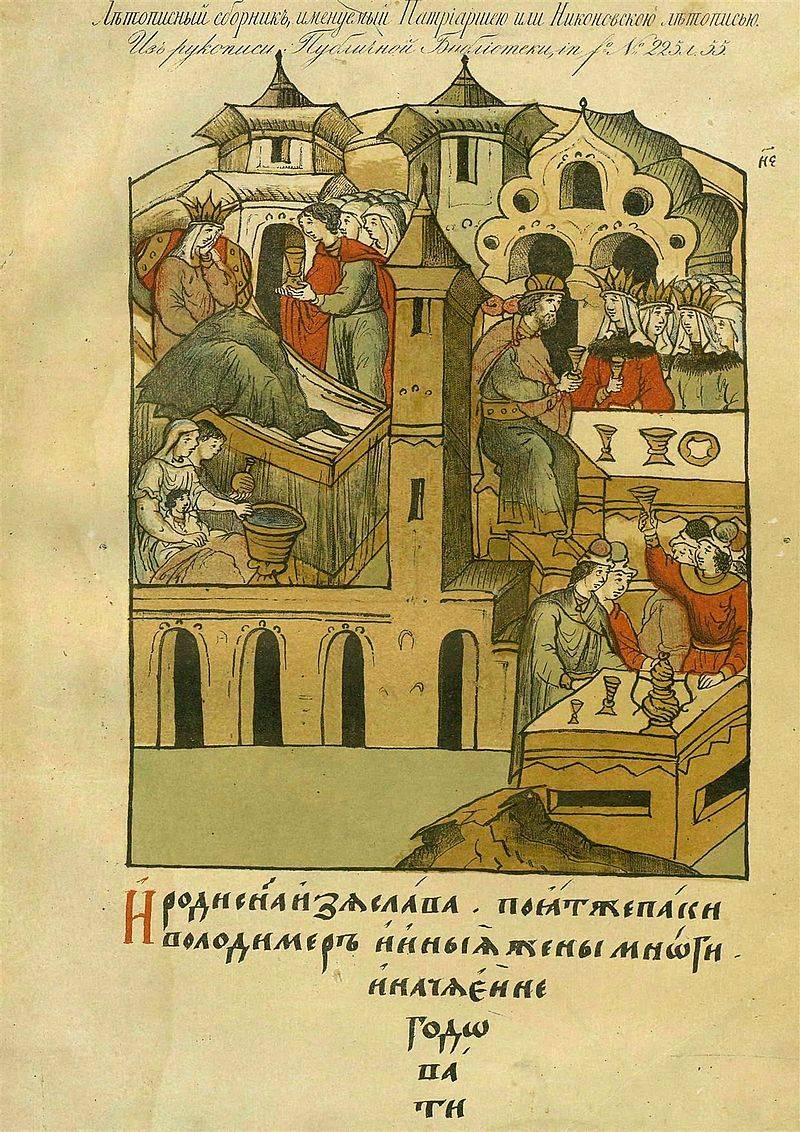

Лицевой летописный свод. Хронограф. Относится ко второй половине XVI века. Создан в Москве. Материалы: бумага, чернила, киноварь, темпера; переплет – кожа 44,2×31,5 Поступил в 1827 году. Манускрипт представляет собой часть Лицевого летописного свода, который был создан по заказу царя Ивана Грозного во второй половине XVI века. Долгое время находился в царском книгохранилище, а в 1683 году был передан в Мастерскую палату и вскоре разделен на части, каждая из которых имела свою судьбу. Сведения о Лицевом Хронографе прослеживаются в каталогах библиотеки Печатного двора (1727 и около 1775). В 1786 году этот же том фигурировал в описи книг Типографской библиотеки, предназначенных для передачи в Синодальную библиотеку. В начале XIX века том принадлежал греческому дворянину Зою Павловичу Зосиме, крупному коммерсанту и благотворителю. РНБ инв. ОСРК. F. IV.151

Но знаешь сам: бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна…

А.С. Пушкин. Борис Годунов.

«На скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается!»

Пензенская газета. «Наш город».

Историческая наука против лженауки. В последнее время стало появляться все больше и больше материалов, которые, как бы это помягче сказать, не то чтобы берут под сомнение целые эпохи современной истории, но и попросту переворачивают их с ног на голову. И если сомневаться в исторических реалиях и можно и должно, то всякие там «перевороты» требуют очень серьезной основы. Кавалерийским наскоком тут ничего не решить. Поэтому стоит, наверное, сначала познакомить читателей «ВО» с тем фундаментом, на котором как раз и выстроено здание отечественной истории, с тем, чтобы на этой основе интересующиеся данной темой посетители нашего сайта могли бы рассуждать о сути вопроса с большей уверенностью на основе знаний, а не фантазий, почерпнутых неведомо откуда.

Начнем с летописей, поскольку эти письменные источники содержат главный объем информации о нашем прошлом, который никакие артефакты не заменят. Так вот, что же такое эти самые летописи, сколько их и что они собой представляют? А то ведь некоторые из тех, кто ничтоже сумняшеся пишет здесь об этом, ведут речь о двух-трех (!) документах, да вдобавок еще и подделанных.

Итак, летописи — это сочинения XI—XVIII веков, рассказывающие о событиях, имевших место в тот или иной год, то есть по «летам». Летописи велись и в Киевской Руси, и во многих сопредельных ей землях и княжествах, Великом княжестве Литовском, а затем и Русском государстве. Их можно сравнить с западноевропейскими анналами и хрониками как по характеру и стилю изложения, так и по их содержанию.

Летопись велась по годам. Отсюда ее «погодный характер», в силу чего они обычно начинались словами: «Въ лѣто…» («В год…»), что и дало летописям их название. Количество сохранившихся до нашего времени летописных документов очень велико и составляет порядка 5000 единиц! Это, кстати, информация для тех, кто пишет, что летописи при Петре Первом жгли. Жгли? Жгли, жгли, а… 5000 томов все-таки осталось? Дров не хватило или «пожарники» на сторону их продали, а сами бражничать в кабак пошли?! Так при Петре с этим было строго! За неисполнение царского указа рвали ноздри, били кнутом и угоняли в Даурию дикую…

Здесь следует немного прерваться и, как об этом любят заявлять адепты «фолкистории», включить логику. Представим на минуту, что те же немецкие историки, «которым Ломоносов морды бил», собрали все эти летописи воедино и решились бы их подделать. Вспомним, сколько их было, что они плохо владели русским языком — и что же получается? С 1724 по 1765 год (год смерти Ломоносова) иностранных академиков у нас было… 14 человек. И не все они были историками. А теперь разделим 5000 на 14 (пусть уж) и получим 357 на каждого. Представим себе объем переписывания – на основе того, что до нас дошло и получим… год каторжного труда над каждым фолиантом. А ведь они еще и другими делами занимались, на балы ездили, кляузы на Ломоносова писали, а когда и пьяными валялись, не без этого, время такое было. Но все же многовато, не так ли? Им и трех бы жизней не хватило все это переписать!

Правда, потом понаехало еще немцев. И к 1839 году их стало… 34 (всего по списку), хотя понятно, что те прежние уже умерли, но сколько-то ведь они успели… «переписать». А эти продолжили, не так ли? Но даже и в этом случае по 147 летописей на брата это уже явный перебор! И ведь никому этого каверзного дела они доверить не могли. У русского же по пьяни, что на уме, то и на языке. Кто-нибудь бы да проболтался обязательно. И не один! А уж тогдашние патриоты не замедлили бы о том донести куда надо – «Слово и дело государевы!» крикнули бы тут же, а там и застенок, и плети, и дыба, весь тайный умысел сразу бы раскрылся. Ведь чем меньше чужих, тем своим достается больше. Так и Ломоносов, безусловно, думал. Недаром каждой императрице оды хвалебные писал на восшествие. Понимал правила игры! Умел подольститься…

И опять же дело ведь было не в том, чтобы просто их переписать, а еще и исказить России во вред, а это требовало немалых знаний и фантазии, и общего плана работы на сотни лет вперед. Есть и еще один важный вопрос: зачем их вообще переписывать или что-то в них менять? Людям с психологией того времени, презиравшим большинство россиян. Менять их историю? Зачем? Разве мы изменяем историю папуасам? «Хватит и того, что мы несем им нашу европейскую культуру!» Вот и все, о чем в то время могли думать Миллер, Шлёцер и другие, и… не более того. Так, что перед нами типичная «теория заговора», то есть очередная глупость, не более.

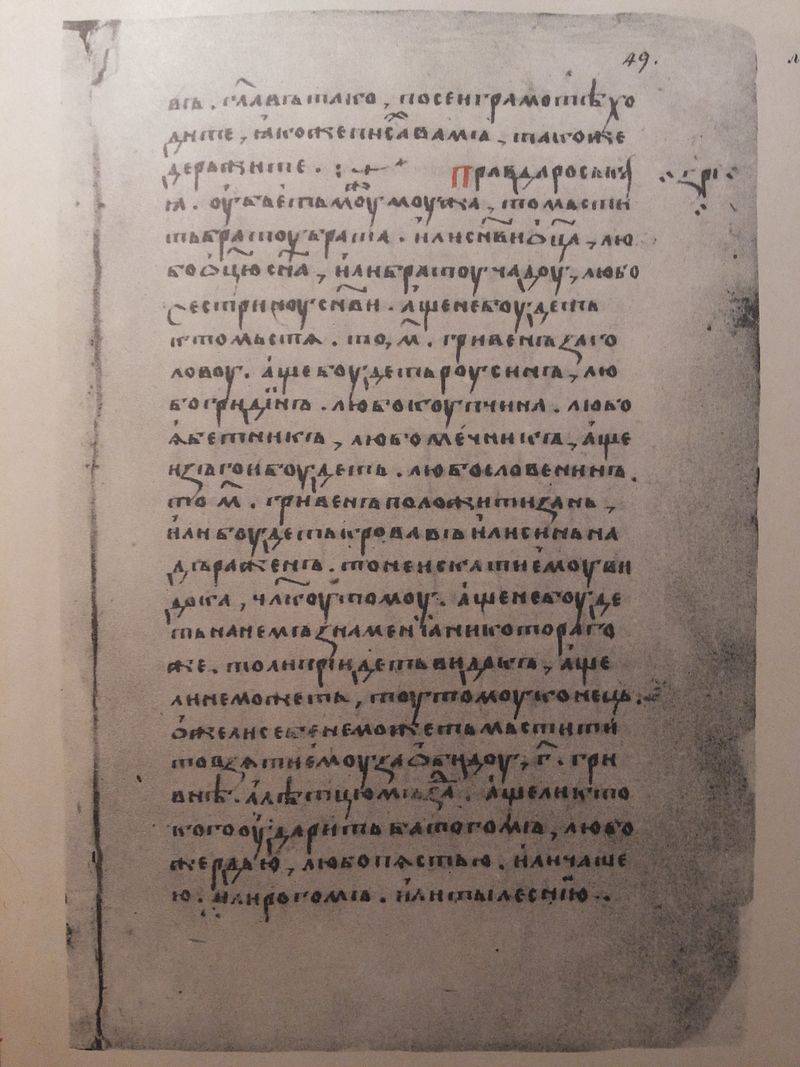

Академический список Новгородской первой летописи, 1440-е годы, начало текста «Русской правды». Греков Б.Д. Правда Русская. Т. III. 1963. Подделку старинных документов затрудняет еще и их рукописный характер. При том же Ломоносове еще писали гусиными перьями, но… такой шрифт, как устав и полуустав, уже не применяли. Ими очень трудно писать, и много страниц за день не напишешь – рука отвалится. Летописцам спешить было-то ведь некуда, а тут нужно было поторапливаться…

Кстати, вот хороший пример того, как надо знать язык, чтобы добиться поставленной цели. В 1944 году во время наступления в Арденнах впереди германских войск действовали группы диверсантов, одетых в военную форму союзников и знавших английский язык. На чем они попались и из-за чего эта операция сорвалась? На военной заправке один из них, представляясь американцам, попросил «петролеум», хотя должен был спросить «гэс». И он правильное слово использовал, но… не знал, что янки так не говорят. А тут летописи, полные церковнославянских и древнерусских слов и диалектизмов! Русский-то язык они выучить толком не смогли, а древнерусский освоили в совершенстве?! Со всеми его семантическими тонкостями, знанием древней истории (которую никто уже и не знал!), словом, полагать такое – полный бред или специальное измышление, рассчитанное на людей глубоко невежественных или с дефективной психикой. Впрочем, у нас, как, впрочем, и везде, в других странах, всегда было много и тех, и других! Пушкин-то свои бессмертные строки (см. эпиграф) не зря написал, ох как не зря!

Но это количественный показатель. И в дальнейшем мы обратимся и к содержательной стороне вопроса «о переписывании», а пока отметим, что большинство летописей в оригинальном виде до нас не дошло. Зато известны их копии – так называемые «списки» (от слова списывать), сделанные позднее, уже в XIII–XIX веках. Древнейшие летописи XI–XII веков известны именно в списках. Последние классифицируются учеными по видам (то есть редакциям) – изводам. Нередко в текстах летописей встречаются соединения из нескольких источников, что наводит на мысль о том, что дошедшие до нас летописные материалы – это не что иное, как сборники разнообразных источников, из которых самые ранние не сохранились. Эту мысль впервые высказал П. М. Строев (1796-1876), русский историк, действительный член Петербургской академии наук, и сегодня таково и общепринятое мнение историков. То есть большинство летописей – это своды ранее существовавших текстов, и именно так к ним и следует относиться.

Летописные тексты относятся к трем основным типам. Это синхронные записи по годам, «хроники» ретроспективного характера, то есть рассказы о событиях прошлого, и летописные своды.

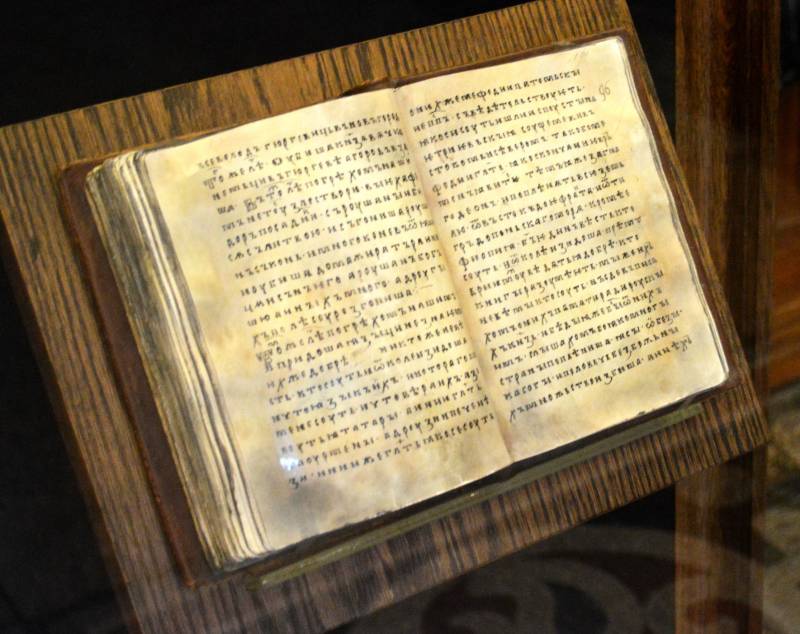

Самыми древними рукописными текстами летописей считаются пергаментные «Летописец вскоре патриарха Никифора» (последней четверти XIII века), затем идет Синодальный список Новгородской первой летописи старшего извода (относящийся ко второй половине XIII века, и затем ко второй четверти XIV века), так называемая Лаврентьевская летопись (1377) и несколько более поздняя Ипатьевская летопись (1420-е годы).

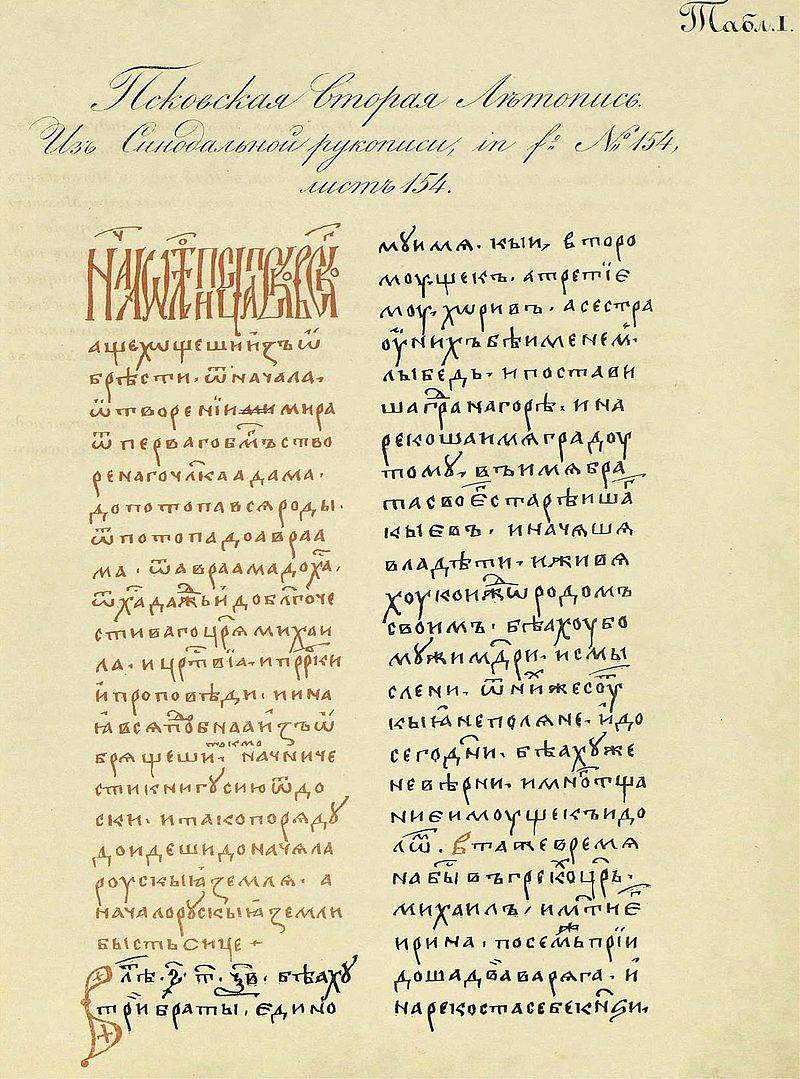

2-я Псковская летопись. Факсимильная копия первого листа «Синодального списка», датируемого концом XV века. Вступление псковского летописца и фрагмент «Начальной Летописи» – лето 6362 от сотворения мира, основание Киева. Синодальный список Псковской второй летописи, середина 1480-х годов – ПСРЛ, Т.5

Летописи содержат огромный материал. Это исторические факты, и примеры из библейской, а также античной истории и истории соседствовавшей с нами Византии, «жития» «повести», «слова», а также тексты агиографического характера, сказания, послания, и даже тексты документов. В частности, это международные договоры и различные правовые акты. Литературные произведения также весьма часто использовались в летописях, подменяя собой исторические источники. Так среди них нам известны: «Поучение Владимира Мономаха», «Сказание о Мамаевом побоище», «Хожение за три моря» купца Афанасия Никитина и др. Понятно, что взгляды летописцев не имели ничего общего с нашим сегодняшним взглядом на вещи. В них очень мало сведений об отношениях экономического характера, зато много внимания уделено деянием князей и царей, а также их окружению, деятельности церковных иерархов, и, разумеется, войнам. О простых людей так фактически ничего нет. Народ в летописях обычно «безмолвствует».

Лаврентьевская летопись, оборот 81-го листа. Часть поучения Владимира Мономаха с описанием его военных походов. Сайт Российской национальной библиотеки

Интересно, что у большинства известных нам русских летописей их названия носят условный характер, и не соответствуют их собственным названиям. Почему так получилось? Ну, конечно, не из-за происков каких-то мифических заговорщиков, а в ранний период их изучения, когда названия давались им в зависимости от их происхождения, мест хранения, и даже принадлежности какому-то лицу. Также условна и нумерация в наименовании некоторых летописей. Например, Новгородские первая — пятая, Софийские первая и вторая, Псковские первая — третья. Она никак не связана со временем их написания, увы, это так, а исключительно с порядком публикации или иными привходящими обстоятельствами. Да ведь если подумать, то при наличии 5000 документов по-другому просто не могло быть. Ввести все эти тонные документов в научный оборот это настоящий подвиг служения науке, который, кстати говоря, все еще продолжается.

Другим интересным фактом, характеризующим русские летописи, является их анонимность. Летописцы очень редко вписывали в текст какие-либо сведения о себе, а если и позволяли персонифицированные вольности, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что люди они простые, не книжные, то есть… «передавать все будут без прикрас. Все как есть!» С другой стороны, составители летописных текстов часто ссылаются в качестве источника информации на самих себя: «прииде сам и видел, и слышал», либо знакомых «самовидцев», которым, случалось, видеть и «полк Божий на воздусях», и разные другие подобные этому чудеса.

Интересно, что большая часть современных исследователей, связывает цели написания летописей с… борьбой за власть. Ведь в силу своей уникальности никакого влияния на общество они оказать не могли. Но это был документ, который могли читать князья и тем самым получать информационное преимущество над теми, кто… их не читал! В частности, об этом писали М. Д. Присёлков, а Д. С. Лихачёв, В. Г. Мирзоев и А. Ф. Килунов в свою очередь писали о том, что русское летописания имело образовательные задачи, что это своего рода публицистика, оформленная в виде исторического сочинения. Но этому взгляду противоречат погодные записи, так что существует и такое мнение, что летопись могла иметь функцию еще и юридического документа, поскольку фиксировала те правовые прецеденты, на которые затем ссылались, да-да, представители правящей династии. То есть ориентировались они уже тогда не столько на настоящее, но и на будущее.

А вот И. Н. Данилевский считал, что со второй половины XI века летописи приобрели функцию «книг жизни», и должны были фигурировать на Страшном суде как «доказательства» праведности или неправедности власть предержащих. На это, правда, косвенным образом, указывают и сообщения о знамениях, то есть стихийных явлениях, с помощью которых Бог выражает свое одобрение либо порицание происходящим событиям. В любом случае поскольку грамотность была уделом немногих, письменное слово имело куда большее значение по сравнению с устным не только в обыденной жизни, но также и перед Богом. Отсюда, кстати, и множественность летописей. Многие властители стремились иметь собственные летописи, чтобы… «оправдаться ими» на Божьем суде.

Очень важно подчеркнуть, что в основе всех летописей древнерусского периода лежит древнерусский извод церковнославянского языка, включающий, однако, множество заимствований из древнерусского разговорного языка и делового. Этим он отличаются от сугубо религиозных текстов. Но кроме этих двух стилистических особенностей в летописях имеются и значительные диалектические отличия. То есть характерные языковые особенности в лексике, фонетике, указывают нам на регион написания тех или иных летописных сочинений. Грамматика и синтаксис труднее поддаются локализации, но, тем не менее, и эти особенности речи фиксируются и помогают в атрибуции сочинений. А вот белорусско-литовские летописи написаны на западнорусском письменном языке, который тоже надо было знать, но который в центральных районах России был малоизвестен.

А теперь в свете этих фактов, давайте еще раз вернемся к злополучным немцам-фальсификатором, «переписавшим» все наши летописи. Оказывается, плохо говорившие на языке Ломоносова немцы, на самом деле до тонкостей знали семантику и морфологию и древнерусского, и церковнославянского языка, да к тому же еще и все местные диалектизмы. Это уже за гранью здравого смысла вообще, и говорит о полном невежестве тех, кто подобное утверждает.

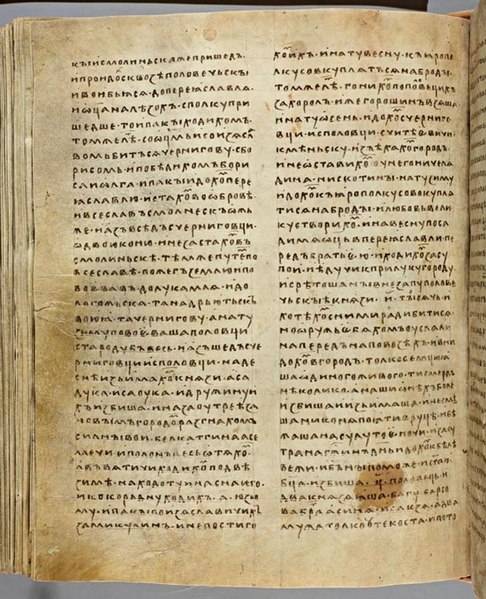

Летописный сборник, названный Патриаршей или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. 9

Как проходило создание древних русских летописей рассмотрел А. А. Шахматов. По его мнению, в начале существовал Древнейший свод, который был составлен где-то около 1039 года в Киеве. Затем в 1073 году его продолжил и дополнил иеромонах Киево-Печерского монастыря Никон Печерский. На его основе появился Начальный свод с предполагаемым оригинальным названием — «Временьник, иже нарицаеться летописание Русьскых князь и земля Русьская…», а уже затем была написана и «Повесть временных лет», дополненная отрывками из византийских хроник и русско-византийскими договорами. Ну, а самая первая редакция «Повести…» за авторством монаха Киево-Печерского монастыря Нестора появилась около 1113 года. За ней последовала Сильвестровская или Вторая редакция, попавшая в Лаврентьевскую летопись. В 1118 году появилась Третья редакция, сохранившаяся в Ипатьевской летописи. Ну, а затем куда только отрывки из этих летописных сводов не вставляли.

Считается, что изначально погодные записи были очень короткими – «В лето… не бысть ничего». И в них отсутствовали какие бы то ни было сложные нарративные конструкции. Но со временем они дополнялись и изменялись в лучшую сторону. Например, в рассказе о Ледовом побоище Новгородской 1-й летописи младшего извода по сравнению с рассказом Новгородской 1-й летописи старшего извода внесено изменение, количество убитых немцев стало «500», а до того было «400»! Ну, явная работа Миллера и других немецких историков, направленная на умаление нашей славной истории!

Как здесь уже отмечалось, летописей много. Например, есть множество местных летописей XII—XIV веков, содержащие… события в самых различных мелких княжествах и отдельных землях. Крупнейшими центрами летописания являлись Новгород, Псков, а также Ростов, Тверь и Москва. Рождение и смерти князей, выборы посадников и тысяцких, битвы и походы, церковные уставления и смерти епископов, игуменов, строительство церквей и монастырей, недород, мор, удивительные явления природы – все попало в эти списки.

Теперь давайте поближе познакомимся с летописным материалом отдельных регионов. Начнем с киевских и галицко-волынских летописей. В Киеве летописи вели монахи Печерского и Выдубицкого монастырей, и при дворе правящего князя.

Именно в Выдубецком монастыре была написана и Киевская летопись, которая датируется 1198 годом. По мнению историка В. Т. Пашуто, киевское летописание продолжалось до 1238 года.

В Галиче и Владимире-Волынском летописание велось с XIII века велось дворах князей и местном епископате. В 1198 году они были объединены с Киевской летописью. Известны они и в составе Ипатьевской летописи.

Одна из летописей сопредельных княжеств. «Хроника Великого княжества Литовского и Жомойтского», первая половина XVI века. Библиотека университета Вильно

Самая ранняя новгородская летопись была создана между 1039 и 1042 годами и, возможно, это были выписки из Древнейшего свода. Затем около 1093 года был составлен и Новгородский свод, на основе более ранних текстов. Затем последовали новые дополнения, и так появился «Свод Всеволода». Летописание осуществлялось и при Новгородской архиепископской (владычной) кафедре) практически без перерывов до 1430-х годов, что привело к появлению Новгородской владычной летописи, на основе которой был составлен текст Новгородской первой летописи, которая известна нам в двух изводах, то есть – редакциях, которые принято называть «старшим» и «младшим». Старший извод – это пергаментный Синодальный список XIII—XIV веков, считается древнейшим из дошедших до наших дней списков наших русских летописей. А вот Младший извод имеется сразу в нескольких списках, причем наиболее ранние относятся к 1440-м годам.

Новгородская первая летопись. Одна часть рукописи — XIII в., другая — XIV в. Материалы: пергамент, чернила; почерк — устав, переплет (конец XVIII в.) — картон, кожа. Открыта на рассказе о Батыевом нашествии на Русь в 1237 г. ГИМ

Далее известны Карамзинская летопись, не только с новгородскими местными, но и общерусскими известиями, конца XV — начала XVI веков. Затем идет Новгородская четвертая летопись в двух редакциях, а также Новгородская пятая летопись, известная в списке конца XV века, и посвященная большей частью местным событиям.

Период с 1447—1469 годов в своем наиболее полном виде представлен в «Летописи Авраамки», первая часть которой закончена 1469 годом, и вторая, составленная в 1495 году. Хотя в 1478 году Новгородская республика и лишилась своей независимости, летописание в Новгороде продолжилось до XVI—XVII веков и даже позднее. Было составлено еще несколько летописей, а затем, в 1670—1680-е годы, оно было возрождено трудами патриарха Иоакима. К периоду 1690—1695 годов относится и Новгородская Забелинская летопись, изложение в ней доводится до 1679 года. Последняя Новгородская Погодинская летопись была составлена в 1680—1690-х годах. Интересно, что именно новгородские летописи конца XVII века от всех прочих отличаются систематическими ссылками на источники (вот даже как!) и определенной их критикой.

Продолжение следует…

Летописи – один из важнейших источников

Древней Руси. В них – основной фактический

материал. Вся нарративная часть

исследований по истории русских земель

и княжеств X-XVII

вв. почерпнута из летописей и является

их переложением. Традиционно летописями

называют исторические сочинения,

изложение в к-рых ведется строго по

годам и сопровождается хронографическими

(годовыми), часто календарными датами.

В узком смысле слова летописями принято

называть реально дошедшие до нас

летописные тексты, сохранившиеся в

одном или нескольких сходных между

собой списках. Иногда небольшие по

объему летописи называют летописцами.

Под летописью в исследованиях

подразумевается комплекс списков,

объединяемых в одну редакцию. При этом

считается, что в их основе лежит общий

предполагаемый источник. В Древней Руси

летописанием могли называть, например,

новозаветную книгу Деяний.

Являясь сводами предшествующих текстов,

летописи могут включать хроникальные

записи событий за год, документы

(международные договоры, частные и

публичные акты), самостоятельные

литературные произведения (повести,

слова, агиографические материалы,

сказания) или их фрагменты, записи

фольклорного материала. Поздние русские

летописи отличаются от ранних. Летописание

как особый жанр исторического повествования

угасало, приходили: хронографы, Синопсис

и т.п.

В настоящее время известно более

200 списков. Практически все

сохранившиеся летописные тексты являются

компиляциями, сводами предшествующих

летописей. Исходный текст называется

протографом (иногда несколько протографов).

При работе с летописными материалами

следует помнить о неточности и условности

научной терминологии. Это связано с

отсутствием четких границ и сложностью

истории и текучестью летописных текстов.

Каждый летописный список имеет свое

условное название: по месту хранения

(Ипатьевский, Синодальный…), по

фамилии владельца (Радзивиловский,

список Оболенского…), иногда по имени

заказчика, составителя, редактора или

переписчика (Лавреньевский список,

Никоновская летопись), по летописному

центру, в к-ром были созданы (Новгородская

летопись, Московский свод 1486 г.). Некоторые

списки имеют несколько названий.

Еще в XIX в. было установлено,

что практически все летописные тексты

являются компиляциями – сводами

предшествовавших летописей. Свод

– это реконструкция текста, легшего в

основу всех летописных списков данной

редакции. Такой предполагаемый исходный

текст называют протографом (в

пер. с греч. – «первый пишу»). Иногда в

основе текста списка лежит несколько

протографов. Тогда принято говорить не

о редакции свода, а о редакции летописи

(редакции редакции). Реконструкции

текстов сводов – задача сложная и

трудоемкая (например, редакции Древнейшего

свода, Начального свода, I,

II и III

редакций «Повести временных лет»,

созданные Шахматовым, и др.).

Летописание велось на Руси с XI

по XVII в. Поздние летописи

(XVI-XVII вв.)

существенно отличаются от ранних – в

них напрямую проводится идеи «Москва

– Третий Рим». Летописи се больше

приобретают черты хронографического

(точнее, гранографического) изложения:

повествование ведется по «граням»

– периодам правления царей и великих

князей.

Работа с летописями начинается с чтения

и сличения всех списков редакции

(фиксируются разночтения). Разночтения

в списках – следствие искажения исходного

текста при неоднократном переписывании.

В кон. XIX в. была создана

новая методика изучения летописных

текстов. Поэтому возможно выявить

временные пласты летописных текстов,

определить в них тексты предшествующих

сводов. А.А.Шахматов сопоставил все

доступные ему списки, выявил разночтения

и общие места, сгруппировал списки по

редакциям и выдвинул ряд взаимодополняющих

гипотез, объясняющих возникновение

разночтений. Начиная с работ А.А.Шахматова,

заложившего основы летописеведения,

каждый летописный свод принято

рассматривать как цельное произведение,

имеющее свой замысел, структуру, идейную

направленность.

Непременным условие изучения летописей

является установление личности самого

летописца, его политических, религиозных,

этических и других взглядов, симпатии,

пристрастий и т.д. Понятие авторства

является одним из самых сложных моментов.

Почти все известные летописи –

результат работы нескольких поколений

летописцев, уже поэтому само представление

об авторе (составителе, редакторе) в

значительной степени условно. Понимание

информации, заключенной в письменном

источнике, зависит от того, насколько

точно определил исследователь цель его

создания. Замысел – основной фильтр.

Сквозь него автор просеивает всю

информацию, которую он получает извне.

Этот замысел определяет набор, порядок

и внешняя форма изложения известий в

летописи. Найденный замысел должен

позволить непротиворечиво объяснить:

1) причины, побуждающие создавать новые

своды и продолжать начатое когда-то

изложение; 2) структуру летописного

повествования; 3) отбор материала,

подлежащего изложению; 4) форму его

подачи; 5) подбор источников, на к-рые

опирался летописец. Путь выявления

замысла – обратный: по анализу содержания

текстов, на к-рое опирался летописец,

по литературным формам, встречающимся

в летописи, следует восстановить

актуальное для летописца и его

потенциальных читателей содержание

летописных сообщений, свода в целом, а

уже на этом основании пытаться вычленить

базовую идею, вызвавшую к жизни данное

произведение.

Для большинства русских летописей

характерны широкий общерусский взгляд

на события и явления, сознание необходимости

постоянной совместной борьбы против

кочевников, стремление к прекращению

разорительных междоусобных войн русских

князей.

Первые летописные (т.е. погодные) записи

относятся еще к IX в.

(историки извлекли их из не дошедших до

нас источников XIV в.). Это

краткие заметки в 1-2 строки. Постепенно

летописание становилось более подробным.

До нас дошли лишь поздние списки (XIV-XV

вв.) летописей, и благодаря трудам таких

историков как А.А.Шахматов (1864-1920),

А.Н.Насонов (1898-1965) и др., удалось

восстановить интересную историю

летописного дела.

Крупным историком европейского масштаба

был монах Киево-Печерского монастыря

святой Нестор Летописец, написавший (к

1113 г.) летопись и обширное историческое

введение к ней – «Повесть временных

лет» – один из древнейших сводов. ПВЛ

неоднократно редактировалась (Шахматов

называет три редакции: текст первой

редакции сохранился в Лаврентьевской

летописи, затем продолжение в Ипатьевской

летописи). Летописные своды, предшествовавшие

ПВЛ: Начальный свод XI

в., исследование к-рого показало

существование Древнейшего свода X—XI

вв., Новгородские своды. В ПВЛ вошли

также устные источники (предания),

иностранные источники (Хроники

Георгия Амартола, т.е. грешного –

болгарский перевод, Летописец

константинопольского патр. Никифора –

IX в., Хронограф особого

состава – греческий и другие); договоры

Руси с Византией.

Летописи писались при княжеских дворах,

в монастырях, а иногда летописцами

становились горожане или бояре. В XII

в. летописи стали особенно подробными.

В них ярко проявились социальные и

политические симпатии авторов и их

покровителей. Для церковных летописцев

характерно объяснение всех исторических

событий Божиим промыслом или кознями

дьявола. Летописцы не всегда были

историками, их главная задача состояла

в описании современных им событий

(преимущественно военных), в оценке

противоборствующих сил, в оправдании

одних исторических лиц и обвинении

других. Реже всего в летописании

отражались интересы народных масс.

После выделения из состава Древнерусского

государства отдельных земель и княжеств

появилось местное летописание –

летописные традиции Киевской Руси

продолжали развиваться на местах.

Местное летописание X-XII

вв.: южнорусское, северовосточное,

Новгородское. После временного упадка,

вызванного нашествием татаро-монголов,

уже к концу XIII в. летописание

возобновилось во всех важнейших

политических и культурных центрах Руси.

В региональном летописании находила

отражение борьба между объединительными

и сепаратистскими устремлениями.

Южнорусское летописание (Киевское,

Переяславля Южного, в Галиче Волынском).

Ипатьевская летопись (15 в.)

получила свое название по местонахождению

списка в костромском Ипатьевском

монастыре. Другой источник – Хлебниковский

список (16 в.). Другие списки

(Погодинский, Ермолаевский и Краковский)

восходят к Хлебниковскому. Ипатьевский

и Хлебниковский списки, существенно

отличаясь друг от друга, восходят к

общему прографу – южнорусскому

летописному своду кон. XIII

в. Особенностью Ипатьевской летописи

является светский характер ряда

рассказов.

Летописание Северо-Восточной

Руси за 12-13 вв. включают Радзивиловский

(конец 15 в.), Московский Академический

(15 в.), Летописец Переяславля-Суздальского.

Радзивиловская летопись близка по

содержанию к Лаврентьевской. Начинается

со времени расселения славян и

заканчивается 1205 г. Относится к

владимиро-суздальским летописям.

Дошла до нас в списке кон. XV

в. (видимо, копия списка XIII

в.), к-рый принадлежал литовскому князю

Радзивилу. Летописец Переяславля-Суздальского

(список 60-х гг. XV в.)

охватывает события 1138-1214 гг.; летопись

была составлена в 1216-1219 гг. В основу

летописца положен владимирский летописный

свод нач. XIII в. Этот свод

был переработан в Переяславле-Залесском

с привлечением местных и некоторых

других известий.

Новгородские летописи важнейший

источник по общественно-политической

истории русских земель, особенно

Новгородской XI-XV

вв. Новгородские летописи оказали

влияние почти на все общерусские своды

2-й пол. XV-нач.XVI

вв. Значительный интерес представляют

новгородские записи периода образования

единого Русского государства, к-рые

позволяют уточнить и дополнить известия

московских, тверских и других летописей.

Изданные Новгородские летописи условно

обозначаются пятью номерами. Источниками

Новгородского летописания 12-13 вв. служат

Синодальный список 13-14 вв. Новгородской

первой летописи и др.

С 2-й пол. XIV в. наибольшее

значение приобретает московское

летописание, последовательно проводившее

идеи общерусского единства, исторической

миссии Москвы в государственно-политическом

объединении Руси как наследницы Киева

и Владимира – зарождение общерусского

летописания (XIV-XV

вв.). Официальное летописание:

Московский свод, Летописец от

72-х язык, Уваровский список Московского

свода и др., Воскресенская летопись,

Никоновская летопись, Лицевой свод

Иоанна Грозного – самое крупное

произведение). Неофициальное

летописание: Ермолинская летопись,

свод 1489 г. и др. Местное летописание:

Устюжская, Холмогорская и другие

летописи.

В составленных в 1392 и 1408 гг. в Москве

летописных сводах, носивших уже

общерусский характер, обосновывались

непрерывность великого княжения

московских князей и их исторические

права на главенство в объединительном

процессе. 14-15 вв. – зарождение общерусского

Летописания. Источники – Лаврентьевская

и Троицкая летописи (центр великокняжеского

летописания переместился в Тверь).

Лаврентьевская летопись (написанная

Лаврентием) содержит копию летописного

свода 1305 г. и являлся великокняжеским

владимирским сводом, составленным в

период, когда великим князем владимирским

был тверской князь Михаил Ярославич.

Троицкая летопись (нач. XV

в.) долгое время хранилась в библиотеке

Троице-Сергиева монастыря. В 1812 г. сгорела

во время московского пожара. Начиналась

с «Повести временных лет» и доводила

рассказ событий 1405 г. Особую ценность

представляет изложение событий с

промосковских позиций с 1305 г.

С переходом ярлыка на великое княжение

в руки Ивана Калиты, зародившаяся в

Твери традиция общерусского летописания

переходит в Москву. Здесь был создан

Великий Русский Летописец –

несохранившаяся летопись XIV

в. Согласно гипотезе, представлял собой

московскую великокняжескую летопись,

доведенную до 1389 г. В ней подчеркивалось

право московских князей на великое

княжение Владимирское.

С конца XV в. возрос

политический характер летописей.

В XVI в. в Москве была

предпринята громадная работа по

составлению новых летописных сводов,

в к-рые вошли соответствующим образом

отобранные и интерпретированные известия

из местного летописания. Так появились

огромные Никоновская и Воскресенская

летописи. Никоновская летопись названа

так по принадлежности одного из списков

патриарху Никону. Эта летопись представляет

собой громадную компиляцию, созданную

на основе использования источников.

Составители Никоновской летописи

повергли имевшиеся у них исторические

материалы значительной редакционной

обработке и создали концепцию, согласно

к-рой руководящую роль в образовании

Русского государства принадлежала

московским князьям, действовавшим в

союзе с Церковью. В 60-70-е гг. был составлен

Лицевой летописный свод Никоновской

летописи, содержащий до 20 тыс. страниц

и 16 тыс. иллюстраций, что свидетельствовало

о стремлении придать этой летописи

характер официального толкования

исторический событий. По мнению

исследователей Лицевой свод собственноручно

делал царь Иоанн Грозный. Затем общерусское

летописание прекратилось и продолжалось

лишь на местном уровне.

Ок. 1630 г. при дворе патр. Филарета

был составлен «Новый летописец»,

в к-ром содержится наиболее обширный

материал о событиях гражданской войны,

дается официальная концепция истории

России кон. XVI- нач. XVII вв.

Ок. 1658 г. в Москве при патриаршем дворе

на основе переработки Нового летописца

и использования официальных разрядных

записей, церковной и богословской

литературы была составлена «Летопись

о многих мятежах», в к-рой были

описаны события 1584-1655 гг. Главное внимание

уделено мероприятиям по исправлению

текста церковных книг при патр. Никоне

и др. церк. вопросам.

Пискаревский летописец содержит

сведения от начала Руси до 1615 г. Хранится

в собрании Д.В.Пискарева. Начал

составляться, вероятно, в царствование

Василия Шуйского (1606-1610) и был закончен

вскоре после 1615 г. в Нижнем Новгороде.

Его автор старался в благоприятном

свете показать роль Шуйских в

государственных делах и очернить Иоанна

Грозного, его наследников и возможных

претендентов на русский престол.

Летописец является компиляцией,

основанной на различных источниках,

летописях, повестях, официальных

документах, личных воспоминаниях,

рассказах старших современников, слухах,

легендах.

Хронографы – исторические

сочинения, в к-рых систематически от

сотворения мира излагаются основные

этапы всемирной истории. В хронографах

не только излагались исторические

события, но и содержались сведения

естественно-научного характера

(географического), произведения античной

литературы, выдержки из святоотеческих

произведений, христианские апокрифы,

жития – это своего рода средневековые

энциклопедии. В сер. XV в.

в Москве был создан первый «Хронограф»

– краткая всемирная история с включением

в нее сведений из славянской и русской

истории. В нем изложение событий

библейской истории почерпнуто из Библии,

дальнейшее изложение событий до падения

Византии. Причем особое внимание уделено

царствованию Александра Македонского,

заимствовано из Эллинского летописца,

«Иудейской истории» И.Флавия и многих

византийских хроник. Далее следует

рассказ о событиях русской истории.

Главным источником здесь является

летописный свод, т.н. «Полихрон» митр.

Московского и всея Руси Фотия (1423 г.).

Древнейшая известная редакция Хронографа

относится к 1512 г. Во второй редакции

1617 г. рассказ о событиях европейской

истории пополнен сведениями из польских

хроник XVI в., а события

русской истории доведены до конца

Смутного времени. Примечательной

особенностью стало широкое использование

в летописании разрядных записей,

посольских книг, договорных и духовных

грамот. Одновременно происходило

усиление церковного влияния на

летописание. Это четко прослеживается

в Хронографе 1512 г. – сочинении, посвященном

истории православных стран с обоснованием

идеи ведущего положения православной

России в христианском мире. Расцвет

хронографического жанра – в XVII

в.

«Синопсис» (иначе «Киевский

синопсис», от греч. «обозрение») –

историческое произведение, изданное в

Киеве в 1674 г. Авторство приписывается

архим. Киево-Печерского монастыря

Иннокентию Гизелю. «Синопсис»

являлся первой учебной книгой по истории

и пользовался большой популярностью.

В «Синопсисе» изложение истории

начинается сведениями о происхождении

и быте славян и завершается историей

Чигиринских походов послед. четверти

XVII в. (две осады турецкими

войсками г. Чигирин в ходе рус.-тур. Войны

1676-1681 гг.). Автор «Синопсиса» утверждает,

что русские цари являлись законными

наследниками великих киевских князей.

«Синопсис» – первая попытка

написать единую историю славяноросийского

народа, происходившего из Киевской Руси

(отражение важной тогда для Украины

тенденции единства с Россией).

Другими памятниками XVII

в. являются Бельский летописец, новый

Устюжский летописец, сибирские летописи

(кон. XVI-XVIII

вв.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #