в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 362 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из приложенного списка.

| Направление эволюции | Путь эволюции | Пример |

|---|---|---|

| А | идиоадаптация | приспособление у цветковых растений к опылению ветром |

| биологический прогресс | Б | редукция органов чувств у паразитических червей |

| биологический прогресс | ароморфоз | В |

Список терминов и понятий:

1) биологический прогресс

2) общая дегенерация

3) появление четырёхкамерного сердца у млекопитающих

4) конвергенция

5) обитание в океане рыбы латимерии

6) биологический регресс

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Какие черты приспособленности у изображенного организма к среде её обитания? Какие недостатки приспособленности?

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Дарвин выделял три ненаправленных эволюционных фактора: наследственность, изменчивость, популяционные волны. (2)Наследственность определяет способность организмов передавать свои характеристики потомству.

(3)Изменчивость определяет многообразие форм в популяции. (4)В результате все особи имеют различную приспособленность. (5)Наиболее приспособленные оставляют меньше потомства, поскольку живут дольше. (6)В результате естественного отбора потомство в каждом следующем поколении обладает всё большей приспособленностью к условиям среды. (7)Также важны мутации, они всегда повышают приспособленность популяции к условиям окружающейся среды.

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания идиоадаптаций. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

(1) Эволюционные изменения, приводящие к понижению уровня организации, могут быть связаны с переходом к паразитизму. (2) Повышение уровня организации часто связано с переходом в новую среду обитания. (3) В результате частных эволюционных изменений формируется приспособленность организмов к разным условиям среды. (4) Теплокровность, альвеолярные лёгкие и вскармливание детёнышей молоком характерны для млекопитающих. (5) У представителей этого класса сформировались различные формы черепа и зубные системы, видоизменились конечности. (6) Особенности строения передних конечностей летучих мышей, белок-летяг являются примерами приспособленности этих животных к полёту или планированию.

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 2

В чём проявляется относительный характер любого приспособления организмов к среде обитания?

Раздел: Основы эволюционного учения

Что из перечисленного относится к приспособлениям рептилий к жизни на суше?

1) лёгочное дыхание

2) сухая, не испаряющая влагу кожа

3) наличие гемоглобина в крови

4) расположенные по бокам головы глаза

5) приспособленные к ходьбе конечности

6) наличие длинного хвоста

В чем проявляется приспособленность большинства деревьев к опылению ветром

1) образуют крупную, липкую, шероховатую пыльцу

2) цветут весной, до распускания листьев

3) имеют яркую окраску лепестков и крупные одиночные цветки

4) содержат в цветках нектар и большое количество пыльцы

Признаком приспособленности птиц к полету НЕ является

3) наличие киля на грудине

4) отсутствие мочевого пузыря

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение: »Ароморфоз ведет к»

1) общему подъему организации

2) повышению интенсивности жизнедеятельности

3) формированию приспособлений широкого значения

4) формированию частных приспособлений

Муха-осовидка сходна по окраске и форме тела с осой. Назовите тип ее защитного приспособления, объясните его значение и относительный характер приспособления.

Раздел: Основы эволюционного учения

Назовите тип приспособления, значение защитной окраски, а также относительный характер приспособленности камбалы, которая живет в морских водоемах близ дна.

Раздел: Основы экологии

Известно, что кукушки подбрасывают свои яйца в гнёзда других птиц. В чём заключается приспособленность кукушек к условиям среды и в чём относительность этого приспособления?

Раздел: Основы экологии

Действие естественного отбора в популяции растений приводит к

2) выживанию приспособленных особей

4) нарушению приспособленности особей в популяции

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Наследственная изменчивость в процессе эволюции

1) закрепляет созданный признак

2) является результатом естественного отбора

3) поставляет материал для естественного отбора

4) отбирает приспособленные организмы

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 4.

Установите правильную последовательность возникновения приспособлений организма к окружающей среде.

1) возникновение мутации

2) влияние фактора внешней среды

3) внешнее проявление признака

4) передача мутации потомству

5) сохранение и усиление признака естественным отбором

6) появление приспособлений

Установите правильную последовательность возникновения приспособления организма к окружающей среде.

1) возникновение мутации

2) влияние мутагенных факторов

3) внешнее проявление признака

4) передача мутации потомству

5) сохранение и усиление признака естественным отбором

6) появление приспособления

Естественным отбором называется

1) борьба за существование

2) выживание и размножение сильнейших особей

3) выживание и размножение наиболее приспособленных особей

4) благоприятное воздействие условий среды на организмы

В процессе эволюции у хвойных деревьев сформировались игольчатые листья как приспособление к

1) интенсивному синтезу органических веществ

2) защите растений от поедания животными

3) поглощению энергии света

4) уменьшению испарения воды

Источник: ЕГЭ по биологии 09.04.2016. Досрочная волна

Вставьте в текст «Эволюционное учение» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ

Основоположником современного эволюционного учения был ________(А). До него уже высказывались идеи об изменяемости мира. Однако именно Дарвину принадлежит учение о ________(Б) и выживании наиболее приспособленных к ________(В) организмов. Чарльз Дарвин и одновременно с ним Альфред Уоллес объяснили причины возникновения ________(Г) органического мира.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) разнообразие

2) Ч. Дарвин

3) естественный отбор

4) приспособленность

5) сотворение мира

6) условия среды

7) самозарождение

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

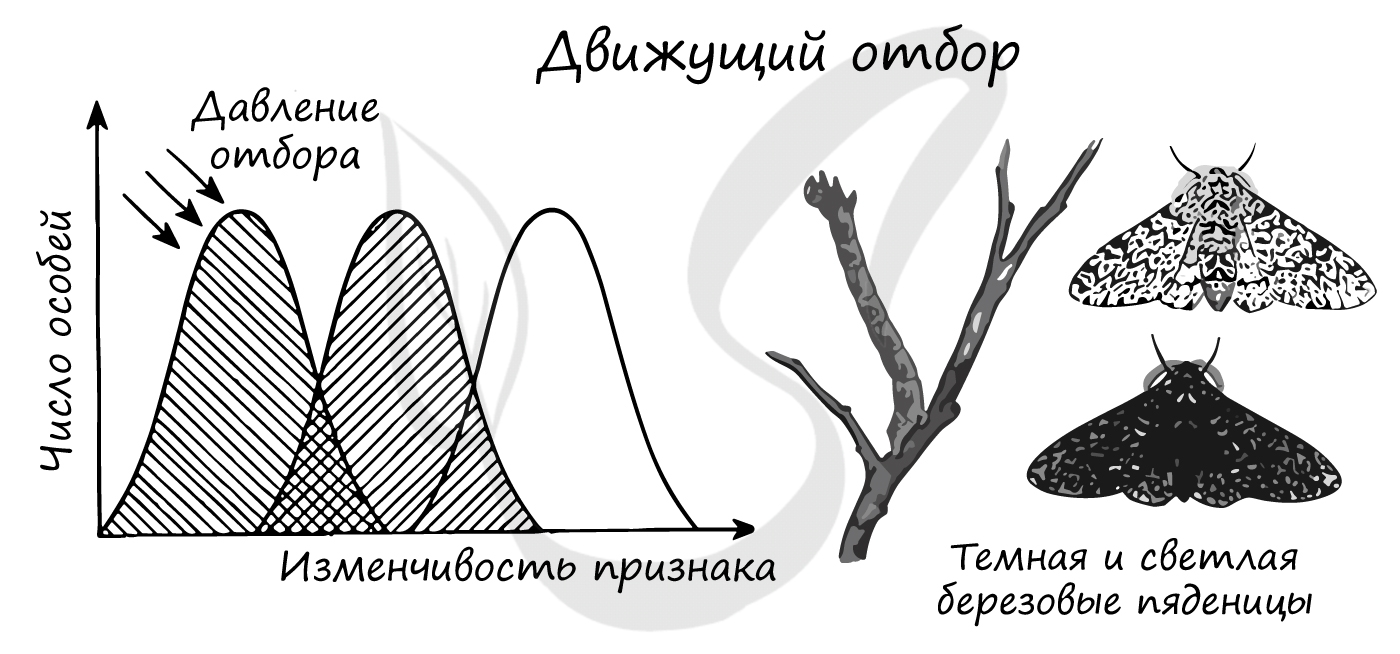

Рассмотрите рисунок с изображением бабочки берёзовой пяденицы и определите тип приспособления, форму естественного отбора и направление эволюции, которые привели к формированию двух форм бабочек. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

| Тип приспособления | Форма естественного

отбора |

Направление эволюции |

|---|---|---|

| ________________(А) | ________________(Б) | ________________(В) |

Список терминов:

1) идиоадаптация

2) мимикрия

3) конвергенция

4) движущая

5) ароморфоз

6) маскировка

7) стабилизирующая

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2017 по биологии

Всего: 362 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Биология ЕГЭ Задание 26 проверяет умение применять знания эволюции органического мира и закономерностей экологии в нестандартных ситуациях. Чтобы выполнить такое задание, надо уметь анализировать ситуации с точки зрения эволюции или экологии, прогнозировать последствия человеческой деятельности, формулировать грамотный, развёрнутый и обоснованный ответ на вопрос, владеть научным языком и биологической терминологией.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Линия 26 ЕГЭ по Биологии. Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического мира и экологических закономерностях. Коды проверяемых элементов содержания (КЭС): 6.1–6.5, 7.1–7.5. Уровень сложности: В (высокий). Максимальный балл: 3. Примерное время выполнения: 15 мин. Средний % выполнения: 14,8 (!).

Задание представляет собой вопрос, на который необходимо дать не менее трех вариантов ответа с пояснением или обоснованием.

Алгоритм выполнения задания № 26

- Внимательно прочитайте задание.

- Проанализируйте, о каком биологическом объекте (структуре, процессе, явлении) идёт речь.

- Сформулируйте и запишите от 3 до 6 развёрнутых аргументированных ответов. Лучше использовать в ответе научный язык и биологическую терминологию, чем отвечать своими словами.

Примечание: иногда, чтобы получить максимум 3 балла, нужно осветить до 4 критериев, а иногда — не менее 5! Смотрите примеры 13 и 14 (ниже).

Задание 26 (пример выполнения с пояснением)

Линия 26. Пример № 1.

Популяции многих видов организмов способны к саморегуляции своей численности. Какие существуют механизмы торможения роста численности популяций? Ответ поясните.

Элементы ответа:

1) при возрастании плотности популяции повышается частота контактов между особями, что вызывает у них стрессовое состояние, уменьшающее рождаемость и повышающее смертность;

2) при возрастании плотности усиливается эмиграция в новые местообитания, краевые зоны, где условия менее благоприятные и смертность увеличивается;

3) при возрастании плотности происходят изменения генетического состава популяции, например, быстро размножающиеся особи заменяются медленно размножающимися.

Тренировочные задания

Выполните самостоятельно примеры Биология ЕГЭ Задание 26 и сверьте свой ответ с правильным (спрятан в спойлере).

Пример № 2.

При каких условиях относительные частоты аллелей в популяции остаются неизменными из поколения в поколение (соблюдается закон Харди-Вайнберга)? Укажите не менее четырёх условий.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 3.

На какие процессы расходуется энергия, поступившая животному с пищей? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 4.

Связь человека с окружающим миром сложилась эволюционно и является системой взаимоотношений симбионтов. Бактерии-симбионты живут в нашем кишечнике, на слизистых, коже. Какую роль они играют в пищеварительном тракте человека? Укажите не менее трёх утверждений.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 5.

Каковы главные отрицательные последствия кислотных дождей? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 6.

Почему предприятия-природопользователи сами по себе не заинтересованы в природоохранной деятельности?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Реальные задания ЕГЭ 2020 с ответами специалистов

Биология ЕГЭ Задание 26 Пример № 7.

Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных стратегий приспособления: при r-стратегии организмы стремятся к максимально возможной скорости роста численности, а при К-стратегии, наоборот, размножаются медленно.

Классическими К-стратегами являются слоны. За счёт каких особенностей размножения и поведения им удаётся поддерживать постоянную численность и избегать вымирания? Ответ обоснуйте.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 8.

Какие биотические отношения сложились в экосистеме смешанного леса между берёзой и обитающими в экосистеме сосной, ястребом-перепелятником, подберёзовиком, трутовиком? Ответ поясните.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 9.

Объясните, почему животные, ведущие сидячий или малоподвижный образ жизни, обитают в основном в водной среде. Приведите не менее двух примеров таких животных.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 10.

Отечественный учёный Г.Ф. Гаузе провёл ряд экспериментов с тремя видами инфузорий. При совместном выращивании двух видов, использующих одинаковый пищевой ресурс (бактерии, находящиеся в толще воды), численность одного из них сокращалась, и через некоторое время этот вид был вытеснен другим видом. Однако отдельно друг от друга оба вида могли жить совместно с третьим видом, питающимся дрожжевыми клетками, обитающими в донном иле. Какое явление исследовал Г.Ф. Гаузе? Какие закономерности существования видов в одном биоценозе им были открыты?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 11.

Виды, адаптируясь к среде в процессе эволюции, могут использовать одну из двух возможных стратегий для поддержания численности вида: при г-стратегии организмы имеют высокую скорость размножения, а при К-стратегии, наоборот, размножаются медленно. Классическими r-стратегами являются кролики. За счёт каких особенностей размножения они достигают большого прироста численности за короткий промежуток времени? В каких условиях среды (стабильных или переменчивых) такая стратегия наиболее выгодна? Объясните почему.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 12.

Известно, что мамонты имели уши небольшого размера. Современные слоны имеют уши гораздо крупнее. Как с физиологической точки зрения объяснить подобные различия в строении ушных раковин у названных видов хоботных?

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 13.

Какие приспособления во внешнем строении, сформированные в процессе эволюции, обеспечивают водный образ жизни у гусеобразных птиц? Приведите не менее пяти особенностей и объясните значение каждой из них.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Пример № 14.

Использование инсектицидов в период цветения растений в течение нескольких лет привело к сокращению численности насекомых-опылителей. Приведите не менее четырёх изменений, которые произойдут в экосистеме луга после таких обработок.

Нажмите на спойлер, чтобы увидеть ОТВЕТ

Вы смотрели: Биология ЕГЭ Задание 26. Что нужно знать и уметь, план выполнения, примеры с ответами и пояснениями (комментариями) специалистов, анализ типичных ошибок.

Выбрать другое задание

Вариант ЕГЭ с пояснениями

Кодификатор ЕГЭ

Биология ЕГЭ Задание 26

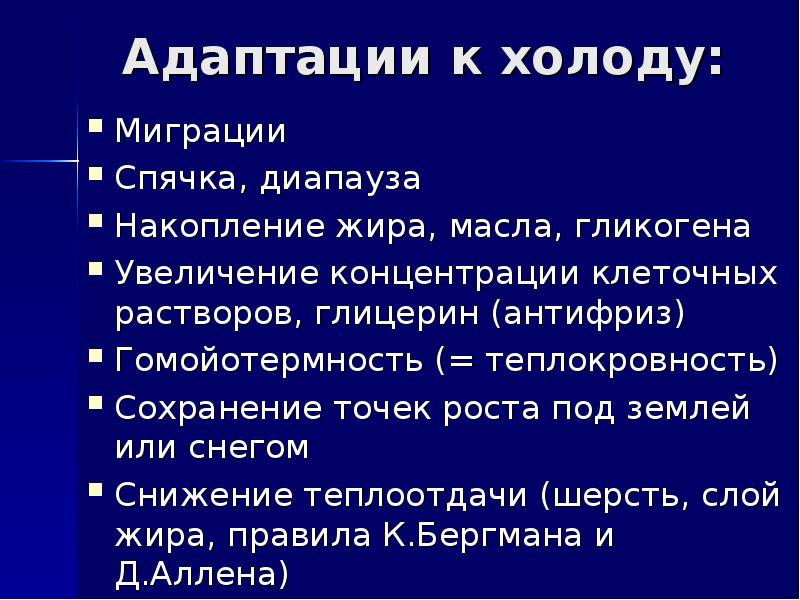

Следует выделить четыре основных фактора эволюции: мутационный процесс, изоляция, популяционные волны (и дрейф генов),

а также единственный направленный фактор эволюции — естественный отбор.

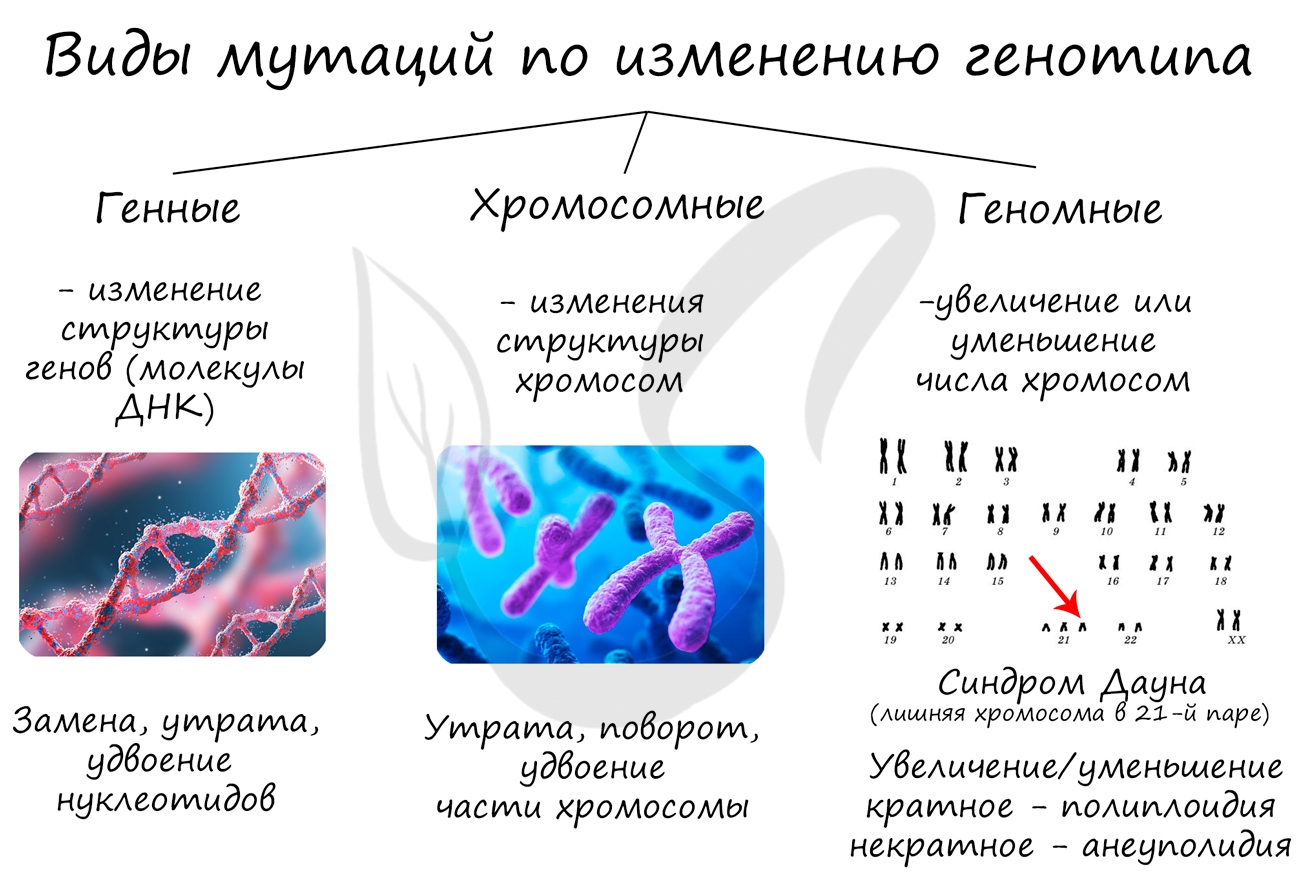

Мутационный процесс

Мутации (лат. mutatio — изменение) — стойкое изменение генома (наследственного материала), которое может быть унаследовано

потомками организма. Процесс возникновения мутаций — мутагенез.

Мутации подразделяются на:

- Генные

- Хромосомные

- Геномные

Большинство мутаций возникает спонтанно и вредит организму. Часть мутаций являются рецессивными, поэтому не проявляются

и передаются многим поколениям, накапливаясь в генофонде популяции.

Мутации напоминают колоду карт: неизвестно, что выпадет — чаще всего это карты невысокого ранга, козыри — большая удача. Так

и мутации, большинство из них вредные, приводят к развитию опухолей. Полезные встречаются гораздо реже. Как игра в карты,

все подчиняется случайности.

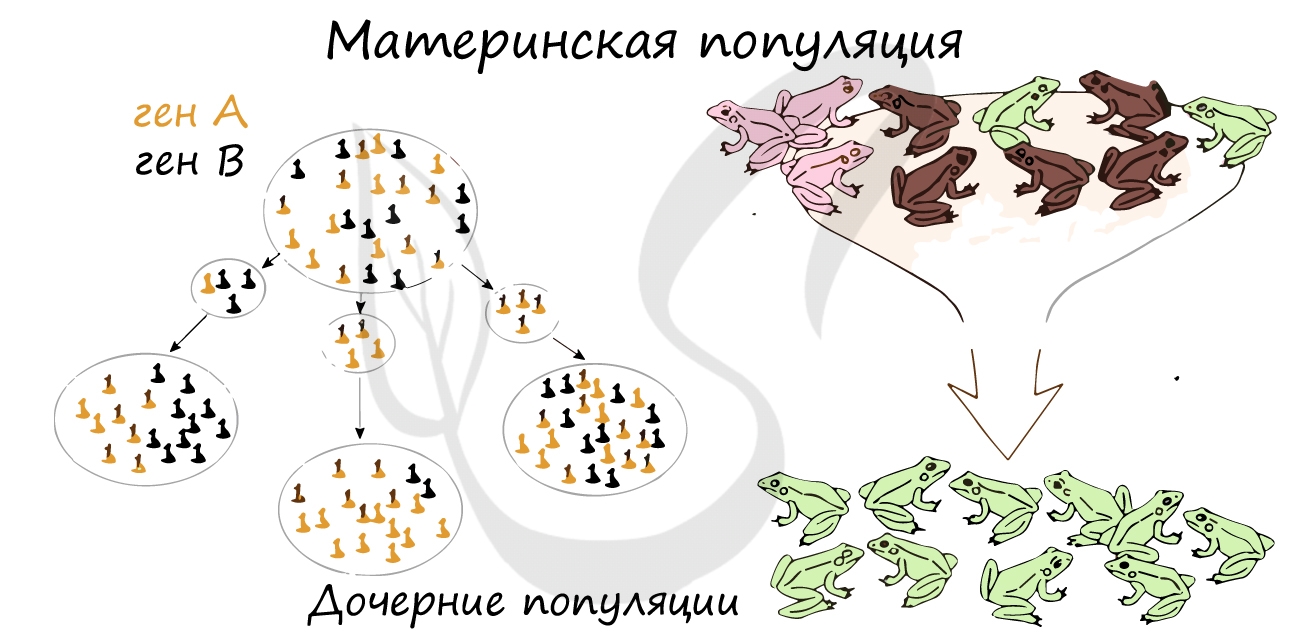

Популяционные волны

Все виды подвергаются воздействию периодически возникающих популяционных волн — уменьшению или увеличению численности особей.

Популяционные волны могут возникать по ряду причин:

- Сезонные изменения, периодические изменения какого-либо значимого фактора среды

- Непериодические изменения, например, в результате природных катастроф, изменение численности популяций хищник-жертва

- Заселение новых территорий, ярким примером которого является бурный рост численности кроликов, завезенных в Австралию

Колебание численности популяций по типу «хищник — жертва» является классическим примером популяционных волн. Представим себе

популяцию зайцев (жертв), которая бурно увеличилась в численности. Зайцами питаются лисица, волк (хищники). С увеличением

их кормовой базы (зайцев) наблюдается и рост численности хищников, которые поедают зайцев, вследствие чего численность зайцев

снижается. С уменьшением кормовой базы, снижается и число хищников. Так в природе устанавливается баланс между хищниками и

жертвами.

Особенно весомым фактором эволюции популяционные волны выступают в небольших популяциях. Их участие в эволюционном процессе

основано на явлении дрейфа генов.

Форма гена — аллель, с которым вы подробнее познакомитесь в ходе изучения генетики, встречается в популяции с определенной

частотой. Дрейф генов — изменение частоты встречаемости аллельных вариантов генов.

Дрейф генов обусловлен случайными причинами: у особей образуются гаметы, несущие различные формы аллельных генов. Не все

из гамет принимают участие в процессе оплодотворения: здесь вновь руководит случайность. Вследствие этого одни аллельные

формы генов могут встречаться в популяции часто, другие — редко.

Если представить, что часть особей, составляющих одну популяцию, погибла по тем или иным причинам, то редкие гены в оставшихся

особях могут увеличить свою частоту, то есть в результате размножения оставшихся особей редкие гены начнут встречаться более часто

— это и есть дрейф генов.

В закрытых популяциях не только животных, но и людей — в религиозных общинах, происходит возрастание гомозиготности популяции,

что приводит к снижению ее жизнеспособности и проявлению редких аллелей.

Такое повышение встречаемости аллелей возникает в результате

близкородственных браков: проявляются редкие гены, которые часто приводят к заболеваниям.

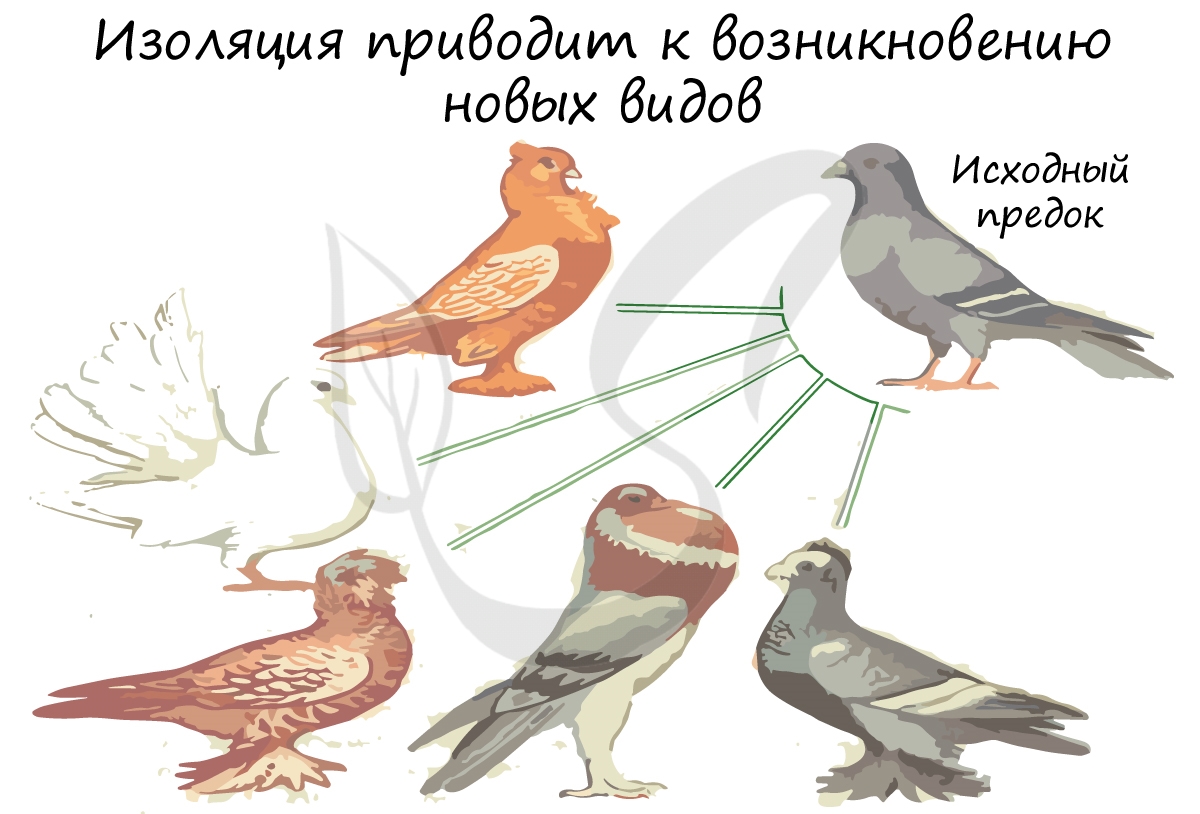

Изоляция

Изоляцией называют невозможность или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида. Вследствие этого, генофонды

двух популяций становятся независимыми друг от друга. Внутри каждой популяции происходит генотипическая дифференцировка из-за

их разобщенности.

Популяции приобретают все больше различий, и в результате действия естественного отбора из этих популяций могут образоваться

различные новые виды. Выделяется два вида изоляции:

- Географическая (пространственная)

- Биологическая (экологическая, временная)

- Экологическая — особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру лягушки: остромордая — на суше, травяная — на дне водоемов)

- Временная — изоляция вследствие разновременности половой активности, периода цветения

- Этологическая — изоляция вследствие различного брачного поведения

- Механическая — отличия в строении половых органов, невозможность спаривания

Географическая (греч. geo — земля) изоляция может возникать вследствие географических барьеров — пустыни, горы, водоемы.

Естественный отбор

Изученные нами факторы эволюции: мутации, популяционные волны и дрейф генов, изоляция — все они носят случайный, ненаправленный

характер. Они приводят к появлению различных признаков у отдельных особей, которые могут быть как полезны, нейтральны, так и вредны для

особи.

Таким образом, перечисленные факторы создают основу, «базу» для действия единственного направленного фактора эволюции — естественного

отбора. В ходе естественного отбора особи с полезными признаками, которые помогают им приспособиться к условиям внешней среды и

способствуют выживанию, остаются и размножаются, а особи без этих признаков выживают реже и не продолжают род.

Закон естественного отбора безапелляционно провозглашает: будь приспособлен — или умри. Выживает в природе не самый сильный,

а самый приспособленный. Иногда выжить животным помогает и сила, но гораздо больше других примеров. Многие животные сливаются

с окружающей средой: приобретают покровительственную окраску (мимикрию), которая делает их незаметными.

Иногда безобидные животные, в результате приспособления к внешней среде, приобретают окраску тела, напоминающую окраску опасных

хищных животных. Примером может послужить внешнее сходство мухи из семейства журчалок с осой.

Многие хорошо защищенные, ядовитые виды в ходе естественного отбора получили яркую, так называемую предупреждающую окраску.

Эта окраска предупреждает хищников об опасности. Если хищник съест такое ядовитое животное, то рискует получить тяжелую

интоксикацию и погибнуть.

Теперь вы понимаете, что признаки животных — различные формы их тела и окраска — являются приспособлениями к условиям внешней среды,

это — полезные признаки, которые в ходе естественного отбора позволили животным выжить и размножиться. Таким образом, естественный

отбор это отбор особей, с наиболее приспособленным к среде фенотипом.

Необходимо осознавать относительность приспособленности к окружающей среде. Она помогает выживать лишь при определенных условиях, и,

если условия меняются, то окраска может оказаться вовсе не полезной, но даже и вредной. К примеру, при таянии снега заяц-беляк становится

еще более заметен на голой земле.

Действие естественного отбора обусловлено несколькими факторами:

- Генетическое разнообразие особей, на основе которого возникают различные признаки

- Способность к неограниченному размножению (избыточность потомства)

- Борьба за существование

Если первые два фактора очевидны, то третий нуждается в более детальном рассмотрении. Чарльз Дарвин выделял несколько

форм борьбы за существование:

- Внутривидовая борьба

- Межвидовая борьба

- Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды

Самая ожесточенная борьба. Происходит между особями, принадлежащими к одному виду. Благодаря внутривидовой

борьбе происходит половой отбор: к размножению редко допускаются неприспособленные особи, род продолжают

лучшие из лучших.

Возникает между особями, которые принадлежат к разным видам. Более приспособленный к условиям среды вид побеждает и размножается, менее приспособленный — проигрывает и вымирает. Примером могут послужить формы взаимодействий: хозяин-паразит,

хищник-жертва, симбиоз.

В изменяющихся условиях внешней среды выживают наиболее приспособленные особи. Примером такой борьбы являются

сезонные миграции птиц, зимняя спячка у животных.

Формы естественного отбора

Различают несколько форм отбора:

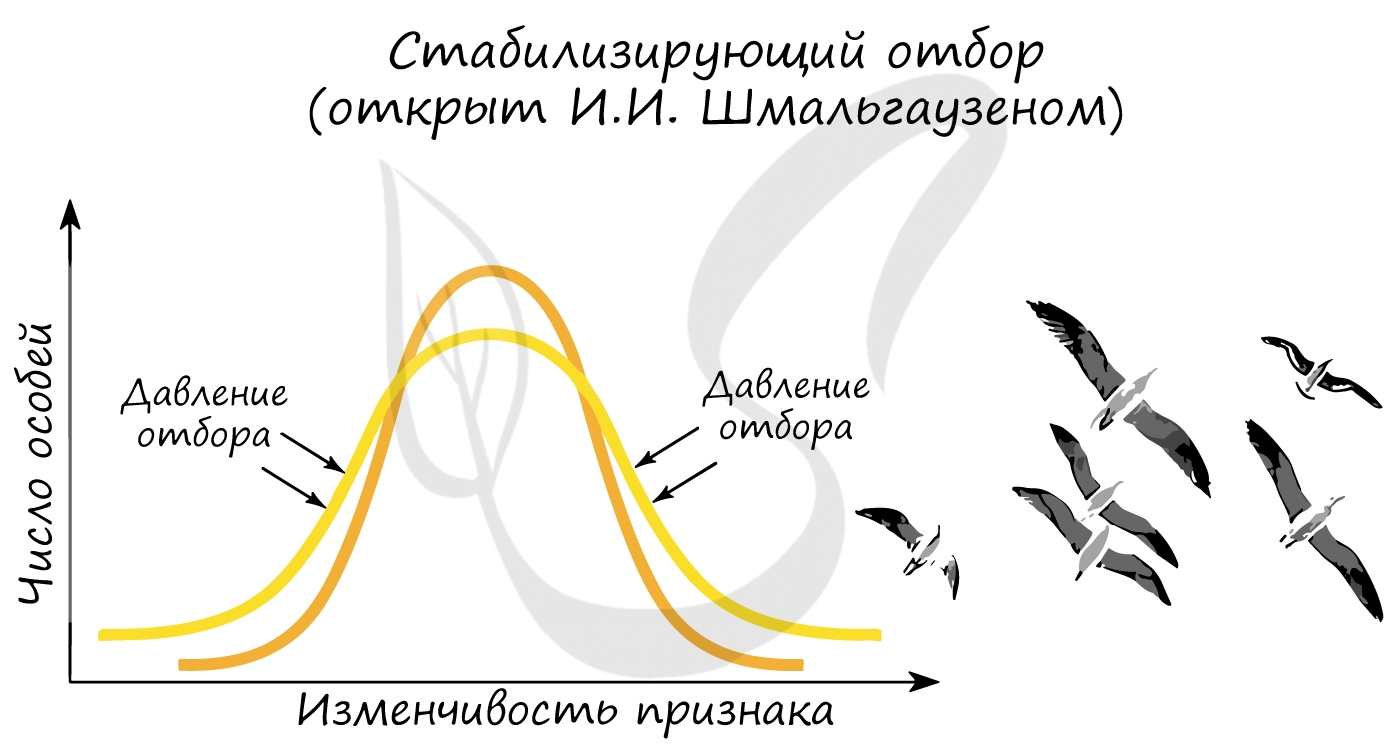

- Стабилизирующий

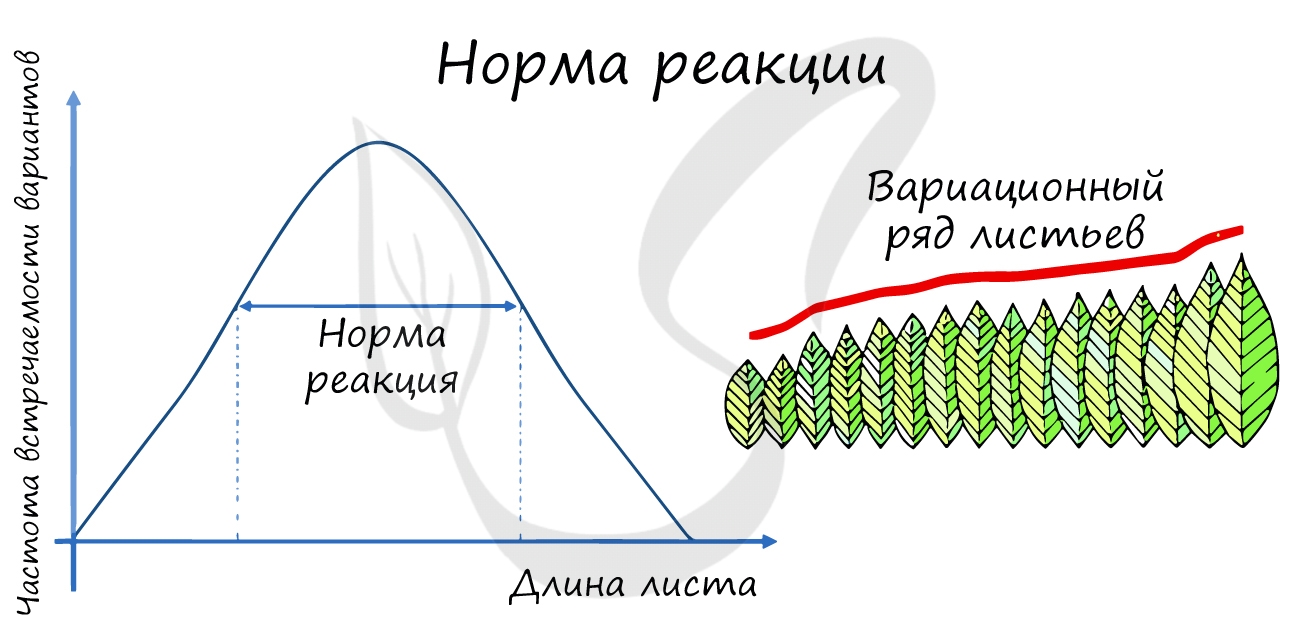

- C узкой нормой реакции — цвет глаз, число пальцев у человека, окраска цветов растения

- C широкой нормой реакции — рост и вес человека, размеры листьев растения

- Движущий

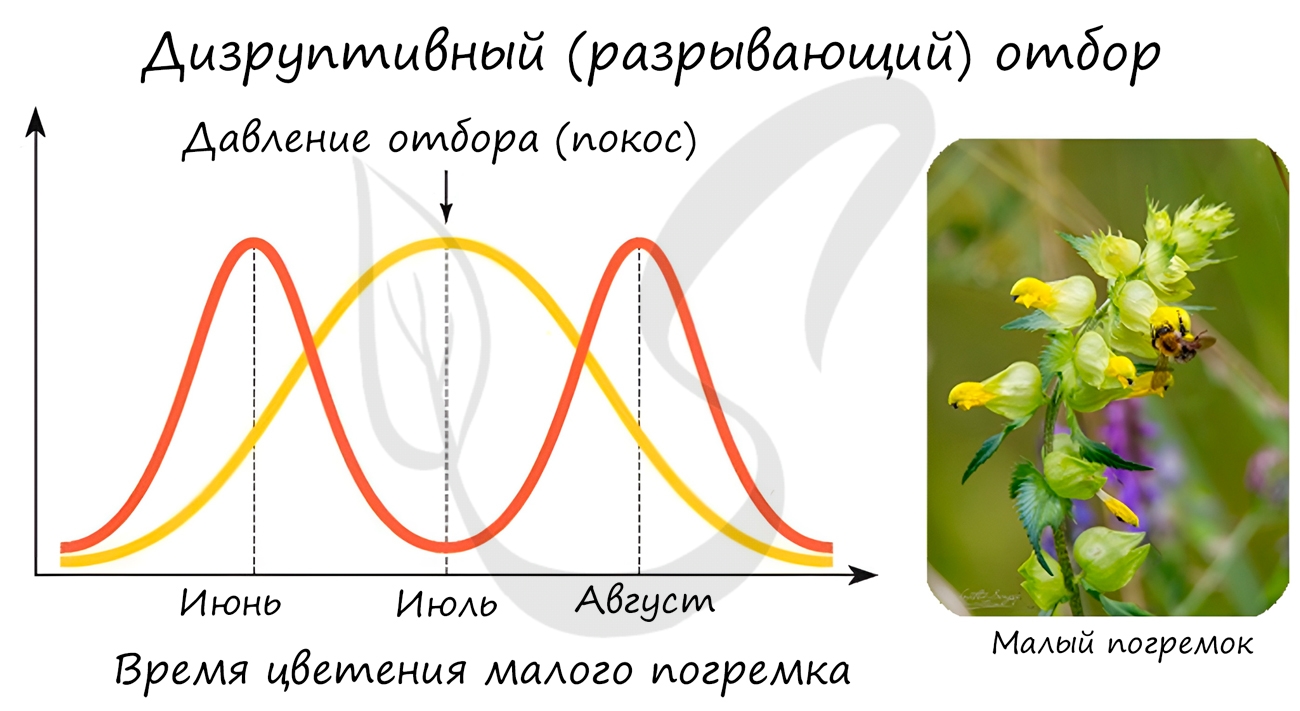

- Дизруптивный (лат. disruptus — разорванный)

Открыт И.И. Шмальгаузеном. Стабилизирующий отбор приводит к сужению нормы реакции, устраняя отклонения от нее. В результате

преимущество получают особи, обладающие средней степенью признака, который характерен для вида или популяции. Этот отбор

действует при стабильных (неизменных) условиях среды.

Примером действия стабилизирующего отбора может послужить буря: во время бури чаще всего выживают птицы со средней длиной крыла, тогда как особи

с слишком короткими, или слишком длинными крыльями погибают.

Новый термин, который вы увидели — норма реакции — подразумевает способность генотипа, в зависимости от условий

среды, формировать различные фенотипы.

Чем шире норма реакции, тем более интенсивное влияние оказывает среда на признак. Признаки подразделяются на:

Движущий естественный отбор приводит к смещению нормы реакции, в результате чего изменяется среднее значение признака. Этот вид

отбора действует при изменяющихся условиях среды.

Известным примером является индустриальный меланизм — возникновение меланистических форм животных (греч. melanos — чёрный),

отличающихся темным окрасом. Это явление началось в Англии со второй половины XIX века вследствие бурного развития промышленности.

Из-за копоти, оседающей на поверхности стволов деревьев, бабочки со светлой окраской — берёзовые пяденицы — стали заметны

на стволах деревьев и легко поедались птицами. В результате остались только приспособленные — бабочки с темным окрасом,

которые были незаметны на стволах деревьев, вследствие чего они выживали и размножались.

Направлен на сохранение в популяции крайних значений признаков, не благоприятствует среднему промежуточному значению

признака. В результате в популяции сохраняется более чем одно значение признака.

Типичным примером является появление в луговых сообществах раноцветущих и поздноцветущих растений. В результате летних покосов, особи

со средним значением признака, у которых цветение приходит на середину лета, постепенно исчезают из популяции растений. Выживают

и размножаются только те растения, у которых цветение происходит до или после покосов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Приспособленность организмов

08-Июн-2018 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Чаще всего, разбирая эту тему, мы говорим «окраска организмов», но в учебниках и ЕГЭ эта тема озаглавлена как

Приспособленность организмов

Организмы, находясь в определенной среде обитания, вырабатывают приспособления, способствующие выживанию.

Эти приспособления могут затрагивать внешний вид, строение, особенности размножения, поведение и т.д.

Конечно, ни одно приспособление не делает организм абсолютно неуязвимым и эффективно только в данных условиях, в данной среде обитания, поэтому Ч.Дарвин считал все приспособления относительными.

Например, окраска белого медведя или зайца-беляка довольно эффективна на фоне снега, но в лесу среди зелени она будет бесполезной.

Давайте рассмотрим виды

приспособительной окраски организмов

1) Покровительственная окраска

Животное маскируется в своей среде обитания

Примеры:

зеленая гусеничка на зеленом же листе;

ярко окрашенные рыбки, обитающие в коралловых рифах, что позволяет им сливаться с самими кораллами;

как уже говорили выше, белый окрас шерсти животных севера (медведь, заяц, белый песец);

Обратите внимание, что покровительственная окраска у некоторых животных не постоянна ( модификационная изменчивость) и может меняться с изменением условий — тот же заяц зимой белый, но осенью может становиться чуть ли не рыжеватым — под цвет листвы.

2) Скрывающая окраска

Палочник — листовидка

подражание организма неживым объектам или растениям

Примеры:

палочники

бабочки, у которых рисунок на внутренней поверхности крыльев точно соответствует тому дереву, на которое они садятся (получается, что снизу они не заметны)

Разновидность скрывающей окраски — расчленяющая

Классическими примерами расчленяющей окраски организмов считаются тигр и зебра — чередование контрастных полос на шкуре — уже на расстоянии 50-70 м эти животные практически не заметны, кроме того, в случае стадных животных ( зебра) она создает ложное впечатление о контурах (границах) тела.

3) Отпугивающая или предостерегающая окраска

яркие цвета тела предупреждают об опасности (ядовитости)

Примеры: чаще всего этот тип приспособления животных характерен для насекомых, земноводных и рептилий:

божья коровка;

жуки — солдатики;

ядовитые змеи и лягушки

4) Мимикрия

подражание менее защищенных животных более опасным

- это может быть сходство в строении и окраске (муха — журчалка выглядит очень похоже на осу);

- есть мимикрия не только внешнего вида, но и звука — некоторые черепахи издают шипящий змееподобный звук когда к ним прикасаются;

- два достаточно защищенных организма могут быть сходны по форме и окраске (хищник съест одного, но не съест другого) — например, разные виды ос, бабочек, шмелей; те же божьи коровки и жуки — солдатики;

Про относительность : молодые неопытные птицы хватают божьих коровок и обжигаются их ядом. Научившись от родителей или уже имея печальный опыт неприятного контакта, птицы выбирают уже жуков солдатиков.

Обсуждение: «Приспособленность организмов»

(Правила комментирования)

Проверочная работа по теме: Приспособленность

организмов.

ФИО

_____________________________________________________________________________

1. Установите соответствие между примерами и

типами адаптаций.

|

ПРИМЕР |

ТИП АДАПТАЦИЙ |

122112

2. Рассмотрите

рисунок с изображением пальмового грифа и панды, определите тип приспособления,

форму естественного отбора и путь эволюции, которые привели к формированию

таких приспособлений у данных животных. Заполните пустые ячейки таблицы,

используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной

буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1)

половой диморфизм

2) движущая

3) специализация

4) дегенерация

5) идиоадаптация

6) дивергенция

7) дизруптивная

325

3. Установите

соответствие между группами морфологических адаптаций и их примерами.

|

ПРИМЕРЫ |

ГРУППЫ |

21121

4. Муха-осовидка похожа по окраске и форме

тела на осу. Назовите тип её защитного приспособления, объясните его значение и

относительность характера её приспособленности.

1) Мимикрия — тип приспособления, в результате

которого менее защищенный организм приобретает внешние признаки более

защищенного

2) Муха-осовидка сходна с осой по

цветовой окраске: это предупреждает потенциального хищника о возможности быть

ужаленным

3) Характер данной приспособленности

— относительный: оперившиеся птицы не имеют опыта и могут поедать ос, поэтому

могут поедать и мимикрирующих мух-осовидок

5. Установите

соответствие между особенностями организмов и видами адаптаций.

|

ОСОБЕННОСТИ А) кристаллы щавелевокислого калия на волосках листьев и побегов крапивы |

ВИДЫ 1) поведенческая |

321231

6. Проанализируйте

таблицу «Приспособленность организмов». Заполните пустые ячейки таблицы,

используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки,

обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1)

шарообразная

2) скрывает организмы при групповом движении

3) уплощённая

4) торпедообразная

5) крабы, креветки

6) делает организм незаметным среди предметов среды

7) богомол, палочник

468

7. Проанализируйте таблицу «Приспособленность

организмов». Для каждой буквы выберите соответствующий термин из предложенного

списка.

1) уплощенная

2) торпедообразная

3) шарообразная

4) скрывает организмы при групповом движении

5) делает организм незаметным среди предметов среды

6) крабы, креветки

7) богомол, палочник

258

8. Проанализируйте

таблицу «Микроэволюция и макроэволюция». Заполните пустые ячейки таблицы,

используя термины и понятия, приведены в списке. Для каждой ячейки,

обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

1)

формирование пород, сортов, штаммов

2) симбиогенез

3) формирование новых видов

4) формирование новых родов, семейств, отрядов и классов

5) мутационная изменчивость, искусственный отбор

6) изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор

7) доступна для непосредственного наблюдения и изучения

683

9. Проанализируйте таблицу «Приспособленность организмов».

Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в

списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий

термин из предложенного списка.

1)

скрывает объект на фоне полос света и тени

2) мимикрия

3) чередование ярких пятен, полос, частей тела

4) сливается с основным фоном среды

5) жук божья коровка, клоп-пожарник, лягушки-древолазы

6) сучковидная или листовидная

7) бабочка-стеклянница, муха-журчалка

215

10. Проанализируйте таблицу «Типы

морфологических адаптаций». Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите

соответствующее понятие или соответствующий пример из предложенного списка.

1) окраска и форма животного, имитирующие объекты внешней среды

2) яркая окраска в сочетании с ядовитыми железами

3) незаметные на фоне среды окраска и форма животных

4) божья коровка и оса

5) заяц-беляк и заяц-русак

6) муха осовидка и бабочка стеклянница

7) сплошная окраска

826

11. Прочитайте текст.

Вставьте пропущенные термины

Направляющим фактором

эволюции является (1) ____________ отбор, в ходе которого у организмов

формируется (2)____________ к условиям обитания. Она всегда (3)____________ ,

хотя часто может быть весьма совершенной. Основными ее формами являются:

(4)___________ окраска, соответствующая общему фону окружающей среды;

(5)___________ окраска, делающая живой организм хорошо заметным;

(6)___________, заключающаяся в подражании более защищенным организмам; и

(7)___________ , подражающая отдельным предметам окружающей природы.

1-Естественный

2 – Адаптации

3 – Относительна

4 — Покровительственная

5 – Предостерегающая

6 – Мимикрия

7 – Маскировка

Виды приспособленности

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 465.

Обновлено 1 Ноября, 2021

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 465.

Обновлено 1 Ноября, 2021

В ходе эволюции у живых организмов возникает приспособленность к среде обитания. Это необходимое условие для выживания и продолжения рода каждого живого существа. На протяжении времени приспособленность или адаптация может меняться, совершенствоваться, а иногда и вовсе исчезать. Виды приспособленности у животных отличаются разнообразием и касаются морфологии, физиологии и поведения организмов.

Приспособленность организмов

Приспособленность живых существ к среде обитания или адаптация — это комплекс характерных черт, помогающих выживать в определённых условиях и оставлять после себя полноценное здоровое потомство. Адаптация к окружающей среде возникает в ходе эволюции.

Появление приспособленности у растений и животных — характерное явление, но она проявляется далеко не сразу. В результате длительного эволюционного процесса появляются особи с особыми признаками, приспособленными к условиям внешней среды.

За последние несколько тысяч лет разнообразие видов заметно убавилось. Виной тому стали ледниковые периоды, глобальное изменение климата, ухудшение экологической обстановки, варварская деятельность человека. В результате выживать стали наиболее приспособившиеся особи, и основная причина приспособляемости заключена в естественном отборе.

Морфологические адаптации

Морфологические адаптации связаны с особенностями внешнего строения растений и животных: размеры и форма тела, характер окраски и др.

К основным морфологическим приспособлениям относят:

- Преобразования тела. Это может быть сплющенность или обтекаемость формы, густая шерсть, наличие перепонок на лапах и т. д. Например, заострённая, обтекаемая форма тела дельфина позволяет ему в воде развивать скорость до 40 км/час.

- Маскировка. Особая форма тела или окраска, позволяющая стать незаметным на фоне окружающей среды. Например, некоторые виды гусениц при виде опасности замирают и становятся неотличимы от маленькой веточки.

- Расчленяющая или покровительственная окраска. Подобная окраска тела позволяет животному слиться со средой в изменяющейся ситуации. Например, полосатый рисунок зебры — это своего рода камуфляж, который помогает скрываться от хищников.

- Предостерегающая окраска. Отличается ярким цветом, всевозможными яркими полосками, крапинами. Она необходима для отпугивания хищников или же в качестве предостережения о нападении. Такая окраска характерна для пчёл, змей.

Физиологические адаптации

Физиологическая адаптация представляет собой совокупность реакций организма, которые обеспечивают его приспособление к меняющимся условиям среды. В данном случае изменения происходят на уровне органов и тканей организма, что позволяет животному лучше приспособиться к окружающей среде.

К физиологическим адаптациям относят:

- Поддержание постоянной температуры тела. Эта способность позволяет теплокровным организмам занять экологические ниши, недоступные для жителей пустынь, тропиков, полярных зон. Относительно постоянная температура тела осуществляется за счёт теплопродукции и теплоотдачи.

- Особенная белково-липидная структура. Позволяет животным обитать в условиях экстремально высоких или низких температур, там, где другие существа попросту не выживут.

- Выделение веществ, необходимых для нападения или защиты. Сюда можно отнести жгучую жидкость крапивы, яды змей, пауков, скорпионов.

- Инфракрасное зрение. Позволяет животным прекрасно ориентироваться в темноте.

Приспособительное поведение

Приспособительное поведение — действия, направленные на избежание отрицательных факторов окружающей среды. Является одним из эффективных способов адаптации к среде обитания.

Виды приспособительного поведения приведены в таблице.

|

Виды приспособленности |

Значение |

Примеры |

|

Замирание |

Защита от поедания травоядными животными |

Земноводные, птицы, некоторые жуки |

|

Угрожающая поза |

Защита от поедания |

Ушастая круглоголовка, бородатая ящерица |

|

Запасание корма |

Переживание бескормицы |

Сойка, кедровка, бурундук, белка |

|

Формирование брачных пар |

Воспроизведение потомства и совместный уход за ним |

Птицы, волки |

Все виды приспособлений организмов носят относительный характер. Даже самая эффективная адаптация может оказаться бесполезной или даже откровенно вредной при смене условий. К примеру, сокол, идеально приспособленный к стремительному полёту, совершенно не может передвигаться в воде или в густом лесу.

Что мы узнали?

В кратком докладе по биологии для 11 класса можно рассказать, что приспособленность у живых организмов возникла в ходе эволюции. Её основная задача — помочь организму выжить в конкретной среде и оставить после себя потомство. Адаптации могут иметь самые различные формы и разделяются по морфологии, физиологии и поведению организмов.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лидия Кравченко

6/10

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 465.

А какая ваша оценка?

Приспособленность организмов, ее характер

Адаптация — (от латинского adaptatio – приспособление) – совокупность особенностей строения, физиологических процессов и поведения, которые обеспечивают для данного вида возможность специфического образа жизни в определенных условиях окружающей среды.

Приспособленность — это относительная целесообразность строения и функций организма, являющаяся результатом естественного отбора, устраняющего неприспособленных особей.

Приспособленность имеет относительный характер, т.е. она хороша и полезна только в данных условиях среды. Если условия среды изменятся, то приспособленность станет бесполезной или даже вредной.

Виды адаптаций животных:

-

Морфологические, биохимические, физиологические, поведенческие адаптации.

-

Маскировка.

-

Окраска (покровительственная, расчленяющая, предостерегающая).

-

Мимикрия.

-

Приспособительное поведение): угрожающая поза, запасание корма, забота о потомстве, замирание, постройка гнезда.

Адаптации растений

-

К засушливым условиям (маленькие размеры листьев, восковой налет, опушение на листьях, длинные корни).

-

К обитанию в водоемах (листья крупных размеров, наличие большого количества устьиц для испарения влаги).

-

Колючки, яркая окраска, разнообразие плодов, разное время созревания пыльцы.

Механизм возникновения адаптаций

-

Определенные условия среды;

-

Признаки возникают в результате мутаций;

-

Признаки «подхватываются» отбором, закрепляются в потомстве;

-

Выживают особи с фенотипами, дающими преимущества в данных условиях среды;

-

Возникновений приспособлений к этим условиям среды.

Образование адаптаций

Это результат взаимодействия всех факторов эволюции, при ведущей роли естественного отбора, имеющего направленный характер.

Морфологические адаптации – это наличие таких особенностей внешнего строения, которые способствуют выживанию и успешной жизнедеятельности организмов в обычных для них условиях.

Например: растения пустыни лишены листьев, а содержат колючки для уменьшения испарения воды,

обтекаемая форма рыб приспособлена к быстрому плаванию в водной среде.

Морфологический тип приспособления растения или животного к определенным условиям среды и образу жизни называют жизненной формой организма. Разные виды могут иметь сходную жизненную форму, если ведут близкий образ жизни. Например: обтекаемую форму имеют кит (млекопитающее), пингвин (птица) и акула (рыба).

Биохимическая адаптация проявляется в изменении физико-химического состояния веществ, содержащихся в клетках и тканях живых организмов.

Например: адаптация организмов к низким температурам связана с биохимическими процессами, которые предотвращают замерзание воды в теле организма, обитатели пустыни обеспечивают потребность во влаге путем биохимического окисления жиров (верблюд);

— образование запасных питательных веществ и их распределение в теле живых организмов,

у многих видов растений в зимний период происходит превращение крахмала в сахара и жиры, которые затем откладываются в тканях наземных органов растений;

— у многих животных с понижением температуры возрастает содержание гликогена в печени, повышение содержания аскорбиновой кислоты в тканях почек;

— у большинства млекопитающих зимой происходит большое скопление питательных веществ в бурой жировой ткани в непосредственной близости от жизненно важных органов (сердца и спинного мозга).

Физиологические адаптации связаны с регулированием физиологических функций организма.

Акклиматизация – физиологическое приспособление организмов к изменению климатических условий существования.

Теплоизоляция – это способность организмов к сохранению тепла за счет линьки, развития перьевого или волосяного покровов и накопления подкожного жира.

Терморегуляция – это способность организмов на основе физиологических процессов поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне или изменять ее в определенных пределах. Например:

— многие виды животных (млекопитающие и птицы) способны при высоких температурах поддерживать постоянную температуру путем испарения жидкости с поверхности тела (у собак и многих птиц – учащенное дыхание, а некоторые сумчатые в жару обмазывают шкуру обильной слюной);

— для многих видов растений, животных характерно состояние зимнего покоя, при котором все процессы метаболизма заторможены или полностью остановлены (анабиоз).

Поведенческие (этологические) адаптации, связанны с деятельностью центральной нервной системы, на уровне которой формируются определенные приспособительные формы поведения высших животных.

Примеры: сезонные и суточные миграции животных и перелетных птиц с целью выбора наиболее оптимальных условий;

— изменение суточной активности (в пустынях при высоких температурах животные переходят к ночному образу жизни, а жаркое время спят, зарывшись в песок или спрятавшись в норы);

— сооружение гнезд, нор, берлог птицами и млекопитающими с благоприятным микроклиматом;

— принятие особых поз (скручивание кольцом, укутывание хвостом), собирание в группы (стаи пингвинов в сильные морозы), а также согревание путем бега и прыжков.

— мелкие организмы могут полностью высыхать на воздухе, а затем возвращаться к активной жизни.

— бактерии долго могут находиться в неактивном состоянии, пока не возникнут благоприятные условия.

— приспособительное поведение может проявляться у хищников в процессе охоты (выслеживание и преследование добычи) и у их жертв (затаивание, запутывание следа). Исключительно специфично поведение животных в брачный период и во время выкармливания потомства.

Маскировка животных — максимальное сходство со средой обитания или какими-то предметами. Мастерство маскировки — это способность животных производить защитную окраску или приобретать защитные формы, которые дают им максимальное сходство со средой обитания.

Примеры: хамелеон способен изменить свою окраску согласно фону окружающей среды. В слоях его кожи находятся пигментные клетки, содержащие красители. С их помощью хамелеон может менять окраску кожи. Осьминоги и кальмары, способные изменить окраску тела в течение нескольких секунд, поскольку их пигментные клетки также регулируются нервной системой. Камбала и палтус имитируют окраску морского дна и зарываются в песок, чтобы усилить эффект маскировки. Если такую рыбу положить, например, на шахматную доску, то ее тело покроется черно — белыми квадратиками.

Птицы и млекопитающие, такие как куропатка, обычный песец, заяц- беляк и другие, приспосабливаясь к внешним условиям, меняют свой летний наряд на зимний, который бывает белым, как снег, или серым, как голые деревья. Насекомое палочник похож на сухую веточку или сучок.

Мимикри́я (подражание, актерство) — случаи чрезвычайного внешнего сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам, семействам и отрядам, подражание незащищенных форм организмов защищенным.

Примеры: глухая крапива своими листьями чрезвычайно напоминает жгучую крапиву, которая защищена своими жгучими волосками от травоядных животных, то это сходство служит защитой и глухой крапиве, уж окраской похож на гадюку, муха – осовидка похожа на осу, муха — пчеловидка сходна с пчелой. Одна плодовая мушка копирует зебрового паука-скакуна, который является хищником. Мушка встретив другого паука, расправляет крылья с изображёнными на них паучьими ножками и подскакивает к пауку, а паук, думая, что попал на чужую территорию, убегает. В колониях бродячих муравьёв в Южной Америке встречаются жуки, копирующие муравьёв запахом и походкой. Калифорнийские каменные суслики копируют запах гремучих змей, для чего жуют сброшенную змеиную шкуру и затем облизывают свой мех и мех детёнышей.

Окраска животных – это общий вид животного в результате отражения или испускания света с его поверхностей. Некоторые животные ярко окрашены, а другие трудно увидеть. У некоторых видов, таких как павлин, у самца есть сильные узоры, заметные цвета и радужные, в то время как самка гораздо менее заметна. Окраска бывает покровительственной, расчленяющей и предостерегающей.

Покровительственная окраска – это защитная окраска и форма животных, которые делают животных незаметными в местах их обитания (под фон среды). Это вид пассивной защиты от природных хищников. Например, многие бабочки располагаются на поверхности дерева таким образом, чтобы пятна на их крыльях совпали с пятнами на коре, а выпь, которая гнездится в камышах, в случае опасности вытягивает свое тело вдоль стеблей растений. Богомол, кузнечик, лягушка незаметны на фоне травы, заяц- беляк — на фоне снега. Пустынные ящерицы или змеи имеют желто-серую расцветку под стать растительности и почвы, а обитатели снежных районов имеет белые перья и мех.

Расчленяющая окраска — тип защитной окраски животного, при которой чередование контрастных участков (полос, пятен) приводит к визуальному «расчленению» контуров тела. Расчленяющая окраска свойственна как видам открытых пространств (зебры, жирафы, некоторые антилопы), так и видам, обитающим под пологом леса (тигр, леопард, пятнистый олень). У некоторых видов расчленяющая окраска характерна только для молодых особей (например, полосатая окраска поросят кабана, светлые пятна на шкуре новорождённых оленят благородного оленя).

Предостерегающая окраска – яркая, бросающаяся в глаза окраска тела, отличительная черта животного, предупреждающая потенциальных хищников об опасности. Может обозначать то, что животное несъедобно или ядовито. Наиболее распространенные предупреждающие цвета — красный, желтый и черный. Так окрашены некоторые ядовитые насекомые и змеи. Неядовитые виды животных иногда перенимают предупреждающую окраску ядовитых организмов, обманывая хищников (уж-гадюка) Примеры: заметные мохнатые гусеницы защищены от покушения со стороны птиц своим волосяным покровом. Пёстрые гусеницы капустницы выделяют едкую слюну с неприятным вкусом. Яркие божьи коровки защищаются выделением пахучей кровяной жидкости из сочленений своих ножек. Чередование чёрных и жёлтых колец на брюшке осы и угрожающие движения этого брюшка связаны с присутствием у этих насекомых опасного жала.

Во всех этих случаях яркая расцветка служит как бы предостерегающим сигналом для преследователя, который раза два или три «обжёгся» на ядовитых, жалоносных или просто противных на вкус насекомых и который в дальнейшем уже будет остерегаться трогать носителей подобной окраски. Яркие, защищённые своей «несъедобностью» насекомые держатся совершенно открыто, целыми скопищами или выводками, движения неторопливы, они не стремятся спасаться бегством и улетать.