1 февраля 2021

В закладки

Обсудить

Жалоба

Виды смысловой связи и её значение

Речевые клише для учащихся.

vidi-sm.pdf

vidi-sm2.pdf

К2

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций.

Указана и проанализирована

смысловая связь между примерами-иллюстрациями.

Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.

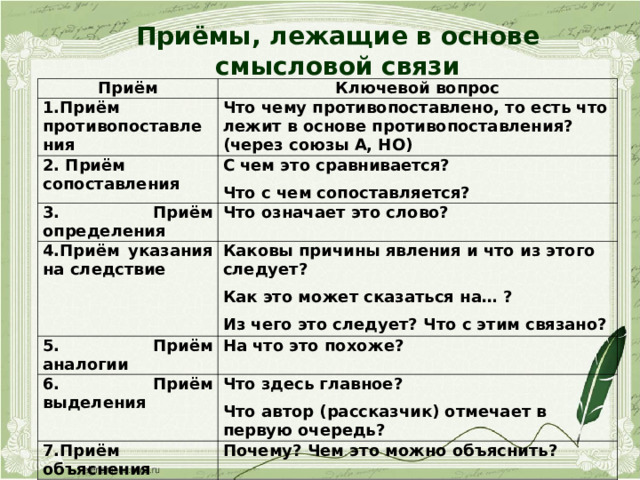

Смысловые отношения

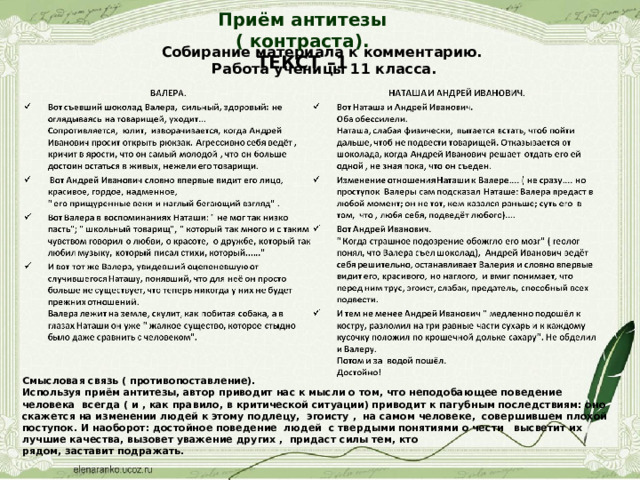

Противопоставление (противительная связь, антитеза, контраст)

Сравнение, сопоставление

Причинно-следственные отношения

Вопросно-ответные отношения

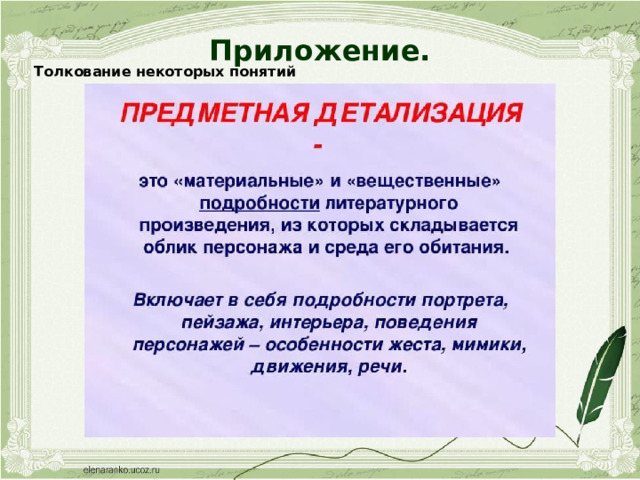

Прием детализации / конкретизации / уточнения

Указание на условие

Аналогия

Автор: Ольга Владимировна Новошинцева.

Как создать смысловую связь между примерами в сочинении ЕГЭ

К 2. Эта загадочная смысловая связь

Что мы точно знаем?

|

Связь между предложениями |

|

| Смысловая |

Грамматическая |

|

Текст (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание)

Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине. Смысл. связь текст |

См. задание 25 Слова-сцепки. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тётушка сразу же воскликнула…

|

Нам всем понятно, что такое связь между предложениями. Задание 25 нацеливает на поиск слов – сцепок, осуществляющих грамматическую связь между предложениями.

Мы понимаем, что предложения в тексте должны быть связаны по смыслу. «Шедевр» «Я люблю торты. Пингвины сидят на льдине» нельзя считать текстом, именно из-за отсутствия смысловой связи.

Но даже это бессвязное нечто можно, проявив фантазию, превратить в текст:

|

Я люблю торты. Их крем из взбитых сливок напоминает мне льдины, на которых сидят пингвины. |

Теперь у нас есть связь и на уровне смысла (крем напоминает льдины), и на уровне грамматики (слова-сцепки «торты – их»). |

В этом нет ничего нового. Про связь между предложениями мы говорим постоянно. А вот что такое смысловая связь между частями текста? Мы про неё специально не говорим, потому что очевидно, что разные микротемы одного текста связаны по смыслу. Это данность. Но теперь про эту «данность» и «очевидность» нужно написать специально и отдельно. Если этого не будет, то за комментарий наш ученик получит уже не 5 баллов, а 4. То есть будет логичным сказать, что специальное объяснение связи между примерами оценивается в один балл.

Определяем для себя структуру комментария:

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.

|

5 баллов! |

Только когда кулачок собран – все пальчики загнуты, можно сказать, что я выполнил(а) поставленную задачу. |

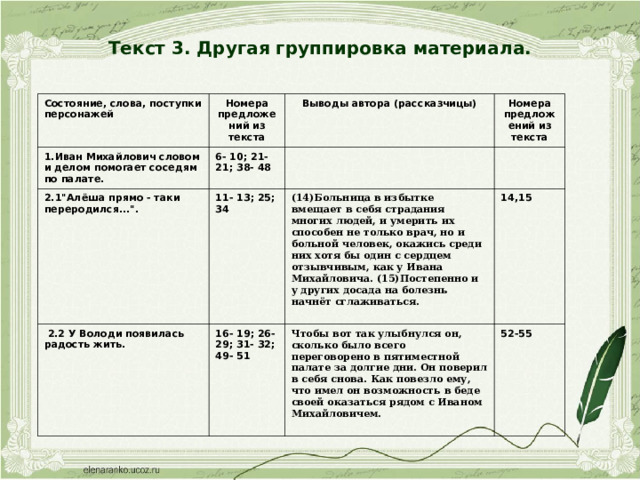

Чтобы написать о связи между микротемами (рассказ о 1-м примере = 1-я микротема / рассказ о 2-м примере = 2-я микротема), нужно знать, какой эта связь бывает.

Смысловые отношения между микротемами

1. Причинно-следственные отношения

|

следствие

|

поэтому, отсюда следует, в результате этого, |

причина    |

потому что, так как, из-за того что, |

Рассмотрим этот вид связи на уровне предложений:

Сегодня дождь, следовательно, нужно взять зонт. Отношения следствия (справа перечислены слова, которые помогают выразить эти отношения). Но стоит поменять части высказывания местами, отношения следствия превращается в отношения причины: я взяла зонт, потому что …

Как проявляется причинно-следственная связь на уровне микротем?

|

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

|

Изменилось отношение людей |

Изменилось отношение людей |

потому что |

Семья мальчика рассказала всем в городе о поступке Селивана |

Здесь и далее (если не указано иного) для анализа используется текст Н.С. Лескова, приведённый в демоверсии по русскому языку 2019 года.

|

Текст |

|---|

|

(1)Мой отец и исправник были поражены тем, что нам пришлось переночевать (2)Кстати, о деньгах. (3)При упоминании о них тётушка сейчас – Ах, боже мой! (4)Да где же моя шкатулка? (5)В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? – (9)Я сейчас скачу, скачу туда… (10)Он, верно, уже – (14)Забыли, возьмите, – глухо произнёс Селиван. (15)Более он ничего сказать не смог, потому что задыхался от (16)Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, (17)Шкатулка была в полной целости. (18)Тётушка сняла с шеи ключик, – Всё, всё как было! – (19)Сохранно… – тихо молвил Селиван. – (20)Я всё бёг за (21)Хотел догнать… (22)Простите, что сижу перед вами… (24)Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в – (28)Возьми то, что тебе дают, – сказал исправник. – (29)За что? (30)Не надо! – (31)За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя – (32)А то как же? (33)Разве надо нечестно? – (34)Ну, ты хороший человек… (35)Ты не подумал утаить чужого. (39)И он встал с места, чтобы идти назад к своему – На что? (44)Ко мне теперь, вот уже три дня, всё стали люди (48)Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною (54)В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и (По Н.С. Лескову*) * Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – |

Как работать?

Если я вижу в тексте причинно-следственные отношения, то я понимаю, что нужно взять в качестве примеров.

|

1-й пример из текста

|

|

смысловая связь между ними |

|

Антитеза, которая показывает, как изменилось отношение «всех» |

Рассказ автора о действиях семьи |

Очевидная причинно-следственная связь. Если бы не…, то … |

Ещё в начале учебного года я была, мягко говоря, не в восторге от новых требований к комментарию, но, чем больше я сама пишу в этом формате, тем больше понимаю замысел разработчиков критериев. Именно осознание связи между примерами заставляет подбирать их не бездумно, не по принципу «в огороде – бузина, в Киеве — дядька», а действительно продуманно и логично.

На примере моих учеников могу сказать, что мыслительная деятельность по плану, указанному в критерии (привожу пример + ещё пример, пишу про связь), не всегда приводит к нужному результату. После приведения примеров оказывались в тупике, не зная, что писать про связь.

Происходит это, на мой взгляд, потому, что часто ученики приводят примеры из текста, как будто делают «переучёт» и расставляет таблички на полках магазина: вот метафора, вот эпитет, вот антитеза, вот оценочная лексика, которая показывает отношение автора к герою… Такой подход и приводит к тупику. Да, это примеры из одного текста, но не любые два примера имеют между собой ярко выраженную смысловую связь и «работают» на одну и ту же проблему.

Пример + пример ≠ связь

Не высасывай связь из пальца!

Не притягивай связь за уши!

Мы опробовали другую модель мыслительной деятельности:

|

1. Определяю вид смысловой связи. 2. Какие примеры подтверждают наличие этой связи? Называю первый пример и второй пример. |

Понимаю, что в тексте очевидная причинно-следственная связь. Действия семьи привели к изменению отношения людей. Следовательно, первый пример – антитеза, рассказывающая о том, как изменилось мнение людей. Второй пример – рассказ о действиях семьи. |

Что получилось?

Примером, позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе считали его «колдуном», «разбойником , «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова «все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Говоря о действиях членов семьи рассказчика, автор подчёркивает, что мнение людей изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что важно именно для Селивана. Мы понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его честное имя. Семья мальчика, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание помочь Селивану, мнение «всех» никогда бы не изменилось.

Если видим в тексте причинно-следственную часть, то, как правило, есть то, что изменилось.

Значит, есть антитеза (1-й пример) и рассказ автора о чьих-то действиях, которые и привели к этим изменениям (2-й пример).

|

Красивое место — пустырь

Снесли часовню. Обращаю внимание на лексику, которую использует автор и которая показывает авторское отношение к случившемуся: разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу |

Смех курсантов над преподавателем — уважение

Показал высокий уровень профессионализма Обращаю внимание на лексику, которую использует автор: переводил любой текст на любой странице; делал это «с листа» и в темпе; перевёл даже текст, написанный возрождённым недавно готическим шрифтом … |

Какие ещё бывают смысловые отношения, рассмотрим ниже.

2. Дополнение и уточнение данной информации

|

информация 1 + информация 2 = полная информация |

также, вместе с тем, кроме того, более того |

Вторая микротема (второй пример) может дополнять, уточнять первую (второй пример).

|

Рассказ о поступке Селивана |

+ |

Изображение его физического состояния Тяжело дыша, задыхался от непомерно скорой ходьбы, от сильного внутреннего волнения, сел на стул и опустил руки и голову, всё бёг, хотел догнать, задохнулся… |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Рассказ о поступке Селивана |

Изображение его физического состояния |

Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым, подчёркивает, что он совершенно не думает о себе. |

Как написать

Рассказ о поступке Селивана производит на нас особенно сильное впечатление именно в сочетании с описанием его физического состояния. Этот человек не думает о себе, не считается со своим здоровьем. Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней (и в этом нет ничего нечестного), но он делает всё, чтобы люди как можно быстрее получили шкатулку с деньгами. Описание физического состояния героя делает его поступок особенно значимым.

Внимание!

Текст, который мы пишем должен быть САМОДОСТАТОЧНЫМ, то есть любой читающий должен всё понять только из нашего текста. В этом случае перед рассказом о поступке Селивана понадобится кратко (очень кратко!) ввести читателя в курс дела – рассказать о вынужденном ночлеге и о пропаже шкатулки.

Мы не можем начать с того, что Селиван принёс и отдал тётушке шкатулку

Это неизбежно вызовет вопросы:

-

Кто такой Селиван?

-

Что это за шкатулка?

- Почему она оказалась у Селивана?

Но! ПЕРЕСКАЗ = КОММЕНТАРИЙ = 0 баллов. Пересказ может появиться в нашем сочинении только как вспомогательный фрагмент.

Пересказ — пишу о том, что делают герои.

Анализ — пишу о том, что делает автор.

На каких ещё примерах можно рассмотреть смысловые отношения дополнения?

|

Речь Селивана (можно продумать и проконтролировать) |

+ |

Жесты (нельзя продумать и проконтролировать) Покачал головой (от недоумения) Слова, называющие действия Селивана Продолжал сидеть, не трогался, словно ничего не понимал, встал, чтобы идти |

|

1-й пример |

2-й пример |

смысловая связь между ними |

|

Речь Селивана |

Слова, называющие действия героя и позволяющие «увидеть» его жесты |

Его слова, жесты и действия — всё говорит об одном: он действительно (а не только на словах) не понимает, за что его благодарят |

Как написать

Речь героя именно в сочетании с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ. Слова человек может контролировать, жесты – нет. Он качает головой именно от недоумения, не понимая, за что его благодарят. Он сидит не в ожидании награды, а только для того, чтобы отдышаться. Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят. Его слова не расходятся с его делами.

Ещё один вид смысловой связи между микротемами.

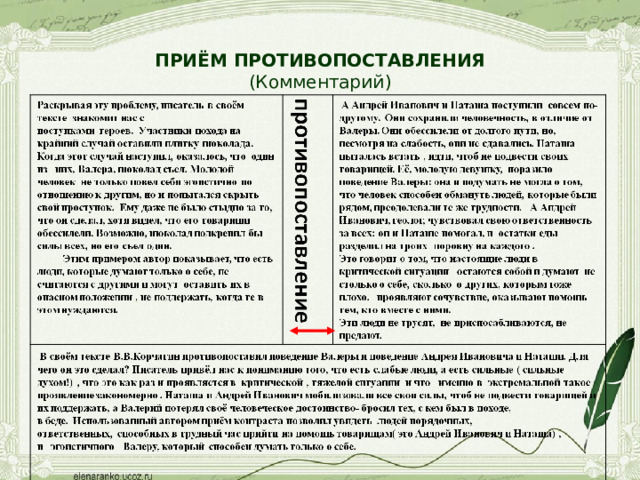

3. Противопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 | но, однако, зато… |

|

Предположения исправника и семьи рассказчика Скрылся со шкатулкой |

|

Реальность… …тяжело дыша, вошёл Селиван со шкатулкой в руках |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану Колдун, разбойник, вор, все не любят … |

|

Новое отношение людей к Селивану Для всех сделался человеком любимым и почитаемым |

До этого мы писали про антитезу, как про один пример из текста. В этом случае каждая часть антитезы будет отдельной микротемой.

|

1-й пример |

2-й пример

|

смысловая связь между ними |

|

Многолетнее отношение людей к Селивану |

Новое отношение людей к Селивану |

Именно противопоставление информации позволяет понять, как изменилось мнение людей. |

Как написать

Автор показывает, как много лет люди в городе и округе относились к Селивану. Все считали его «колдуном», «разбойником», «злодеем» и «пугалом», все знали, что он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили.

Но далее Н.С. Лесков пишет о том, что Селиван стал людям «хорош и приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»…

Именно такое явное противопоставление позволяет понять, как изменилась жизнь героя ИЛИ (при другой проблеме) позволяет понять, какую роль сыграла семья рассказчика в его жизни.

4. Сопоставление частей информации

| Информация 1 |

|

Информация 2 |

так (же), таким (же) образом, аналогично, |

|

Хорошее отношение людей к Селивану имеет причину |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану беспричинно (в предложенном фрагменте) |

|

Хорошее отношение людей к Селивану основано на его поступке |

в то время как |

Плохое отношение людей к Селивану основано только на его внешности (в рассказе «Пугало») |

|

1-й пример

|

|

смысловая связь между ними |

|

По приведённому фрагменту совершенно непонятно, почему много лет люди так плохо относились к Селивану. Если прочитать рассказ «Пугало» полностью, становится ясно, что к Селивану относились плохо, потому что он был страшен собой и нелюдим |

Новое отношение людей к Селивану связано с тем, что все узнали о его честном и благородном поступке |

Из сопоставления этих примеров рождается очень грустная мысль: наше плохое отношение к людям часто беспричинно и ни на чём не основано. |

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения

|

Информация 1 |

поясняется |

Информация 2 | например, так, именно, другими словами, иначе говоря… |

|

Обобщение автора Авторская мораль Уж сколько раз твердили миру… |

поясняется

|

Сюжетная часть басни История вороны и лисицы |

|

Рассуждение автора Рассуждение Н. Тэффи о любви-страсти и любви-нежности |

поясняется

|

Пример из жизни героя История женщины, ухаживающей за больным грубым мужем |

|

Текст Тэффи |

|---|

|

(1)Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви.(2)Любовь-страсть — всегда с оглядкой на себя. (3)Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, всё время боится упустить потерянное. (4)Любовь-нежность всё отдаёт, и нет ей предела. (5)И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». (6)Только она одна и не ищет. (7)Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. (8)Наоборот. (9)Нежность идёт сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. (10)А ведь опекать и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке, поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому. (11)Нежность встречается редко и всё реже. (12)Современная жизнь трудна и сложна. (13)Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. (14)Любовь — единоборство. — (15)Ага! (16)Любить? (17)Ну ладно же. (18)Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого? (19)До нежности ли тут? (20)И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои. (21)Кто познал нежность — тот отмечен. (22)В представлении многих нежность рисуется непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. (23)Нет, не там нужно искать нежность. (24)Я видела её иначе: в обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. (25)Мы жили в санатории под Парижем. (26)Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали. (27)Настоящий больной был только один — злющий старик, поправлявшийся от тифа. (28)Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза. (29)Вокруг старика, как трепетная птица, вилась его жена. (30)Женщина немолодая, сухая, лёгкая, с увядшим лицом и тревожно-счастливыми глазами. (31)И никогда она не сидела спокойно. (32)Всё что-то поправляла около своего больного. (33)То переворачивала газету, то взбивала подушку, то подтыкала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. (34)Все эти услуги старик принимал с явным отвращением. (35)Каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала: — Вот, может быть, вы мне поможете? (36)Вот здесь кроссворд: «Что бывает в жилом доме?». (37)Четыре буквы. (38)Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. (39)Он всегда решает кроссворды, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. (40)Ведь это единственное его развлечение. (41)Больные ведь как дети. (42)Я так рада, что хоть это его забавляет. (43)Её жалели и относились к ней с большой симпатией. (44)И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного. (45)Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. (46)Он морщился и сердито отталкивал её руку, если она не сразу угадывала его желания. (47)Она, радостно поёживаясь, схватила газету. — (48)Вот, Серёженька, сегодня, кажется, очень интересный кроссворд. (49)Он вдруг приподнял голову, выкатил злые жёлтые глаза и весь затрясся. — (50)Убирайся ты наконец к чёрту со своими идиотскими кроссвордами! — бешено зашипел он. (51)Она побледнела и вся как-то опустилась. — (52)Но ведь ты же… — растерянно лепетала она. — (53)Ведь ты же всегда интересовался… — (54)Никогда я не интересовался! — всё трясся и шипел он, со звериным наслаждением глядя на её бледное, отчаянное лицо. — (55)Никогда! (56)Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! (57)Она ничего не ответила. (58)Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. (59)Но кто же может отнестись серьёзно к такому смешному и глупому горю? (60)Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал. (по Н. А. Тэффи*) * Надежда Александровна Тэффи (1872—1952) — русская писательница, поэтесса, мемуарист и переводчик. |

6. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации

| Информация 1 | становится основой для | Информации 2 | таким образом, итак, короче говоря, следовательно |

|

Пример из жизни героя рассказ о конкретном случае |

становится основой для |

обобщения автора |

|

Сюжетная часть басни

Мартышка к старости

|

становится основой для |

обобщения автора авторская мораль К несчастью, то ж бывает у людей:

|

Порядок действий

1. Читаю текст.

2. Определяю, какие виды смысловой связи есть между микротемами.

3. Подбираю примеры, иллюстрирующие этот вид связи.

4. Не ленюсь составить таблицу

|

Связь

|

|

|

Для справки:

Н.С. Лесков. Письмо к издателю А. С. Суворину:

«У меня есть полудетский, полународный рассказ «Пугало», печатавшийся три года тому назад как «святочный рассказ». Он представляет доброго, честного мужика, «постоялого дворника» (человек, содержащий постоялый двор), которого считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — дочь отставного палача. Это истинный … случай… Рассказ читали с удовольствием и большие и дети…»

Алгоритм мыслительной деятельности

1. Определяю поставленную проблему и позицию автора.

Если текст повествовательный, определяю, какие герои есть в тексте?

В этом случае три героя. У нас могут получиться совершенно разные сочинения. Это будет зависеть от того, с точки зрения какого героя мы будем рассматривать текст.

Определяем, нравятся ли автору герои

|

ДА

|

НЕТ

|

|

|

За что? (за честность, за благодарность…) |

За что? (за недоверие к людям, за плохое отношение к человеку…) |

|

|

|

|

|

|

Надо быть честным, благодарным… |

= АП |

Надо доверять людям. Нельзя безосновательно относиться к человеку плохо |

|

|

|

|

|

… проблема честности, благодарности… |

Проблема |

…проблема доверия к людям, отношения общества к человеку |

Это очень простой, но очень эффективный «инструмент» выхода на проблему и позицию. Если герой автору нравится, мы понимаем за что. Значит, надо быть таким, как этот герой. Это рабочий вариант авторской позиции.

Если герой автору не нравится, мы понимаем, каким не надо быть. И мы опять выходим на позицию: нельзя быть … Ещё раз хочу отметить, что это рабочий, краткий вариант позиции.

То абстрактное существительное, которое объясняет нам, за что герой автору нравится или не нравится, и будет ключевым в формулировке проблемы.

|

Селиван

|

|

«Все» |

|

1. Честность 2. Внутренняя красота (если рассматривать рассказ «Пугало» полностью, а не только предложенный для анализа фрагмент) |

1. Благодарность 2. Недоверие людям |

1. Неприятие человека 2. Ошибочное мнение о человеке |

Проверим себя (см. формулировку основных проблем в ответах демоверсии):

Сформулированные в «шпаргалке» проблемы можно разделить на группы с точки зрения выявленных нами героев.

Герой «все»:

|

1. Проблема неприятия человека обществом. (Что может быть причиной неприятия человека обществом? Может ли человек изменить отношение к себе со стороны других людей?) |

|

2. Проблема создания репутации, формирования мнения о человеке. (Как создаётся репутация человека? Как формируется мнение о человеке?) |

Герой «Селиван»:

|

3. Проблема проявления внутренней красоты человека. (В чём проявляется внутренняя красота человека?) |

|

4. Проблема проявления честности. (В чём проявляется честность? Нуждается ли честность в поощрении?) |

Герой «семья рассказчика»:

|

5 Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

|

6. Проблема благодарности. (Когда возникает чувство благодарности? В чём оно проявляется? Кто нуждается в выражении благодарности?) |

Предложенный метод позволяет гарантированно попасть в тематическое поле, представленных в ответе формулировок.

Изучаем «шпаргалку» из демоверсии (в данном случае я привожу только один пример из шести, но советую проанализировать все )

|

Проблема |

Позиция |

||

|

Проблема доверительного отношения к человеку. (Как нужно относиться к людям?) |

К людям нужно относиться с доверием, стараясь рассмотреть то лучшее, что в них есть, и не подчиняясь бездумно мнению большинства, если оно основано лишь на первом впечатлении. |

Какие выводы можно сделать:

- Под словом «проблема» в данном случае понимается то, О ЧЁМ говорится в тексте.

- Для формулировки проблемы используются следующие речевые модели: И.Ф. поднимает проблему (чего?)… Как… / В чём … /Что… / Почему….? Вот проблема, которую поднимает. И.Ф

- Позиция автора — то, ради чего написан текст; то главное, что хотел сказать автор.

- Проблема – позиция соотносятся следующим образом: проблема – вопрос; позиция — ответ.

Эти закономерности выявляются при анализе абсолютно всех ответов, содержащих информацию о тексте. И это ещё один очень хороший «инструмент» для проверки своей работы.

2. Какие виды смысловой связи могу увидеть между частями текста

- Определяю вид связи.

- Понимаю, какие примеры нужно подобрать для иллюстрации этого вида связи.

|

Причинно-следственная |

Пояснение, дополнение |

Противопоставление |

Сопоставление |

|

|

1 пример |

Изменение отношений |

Рассказ о |

Мысли членов |

С чем связано |

|

2 пример |

Действия семьи |

Изображение его физического состояния |

Реальность. Приход Селивана со шкатулкой |

С чем связано |

3. Определяю, о каких примерах из

текста я могу написать наиболее ярко?

Какую проблему

иллюстрируют эти примеры? Эту проблему и выбираю.

4. Составляю

«скелет» сочинения.

| Зачин |

| К 1 = ? |

| К 2.1 |

| К 2.2 |

| К 2.3 |

| К 3 Ответ |

| К 4 |

Все составные части вашего сочинения должны быть видны эксперту, как косточки на рентгеновском снимке

|

К |

Проблема |

|

К Пример 1 |

Антитеза: мысли героев (шкатулку украл Селиван и уже ↕ реальность (Селиван принёс шкатулку) |

|

К Пример 2 |

Повтор Все в округе |

|

К Связь |

Повтор слова |

|

К |

Людям нужно К людям Проверь себя: формулировка проблема – вопрос; формулировка позиции |

|

К |

+ / — Почему? Абсолютно |

Несколько слов о

«скелете»: самая большая ошибка, которую можно допустить при создании сочинения

– это писать и думать одновременно. Мы делаем серьёзный анализ текста, в

котором всё логично. Это значит, что я имею право начать писать только тогда,

когда составлена логическая схема текста и я точно представляю себе, что будет

в каждой структурной части сочинения.

Не знаю последнюю фразу — не пишу первую.

Такую логическую

схему текста я и называю «скелетом». Ассоциация у меня очень простая: каждую

часть моего сочинения эксперт должен видеть, как косточки у скелета или на

рентгеновском снимке.

На

анализ авторского текста, на нашу работу с ним и создание «скелета» уходит

гораздо больше времени, чем на написание самого сочинения.

Но

только серьёзная работа с авторским текстом, продуманная структура – залог

написания действительно хорошего сочинения.

Много лет занимаясь

подготовкой к ЕГЭ, больше всего удивляюсь одному: ни один мой ученик не получил

в школе работу, которую учитель квалифицировал бы как образцовую. Считаю

обязательным, чтобы на первом этапе обучения ученик видел, что от него хотят,

понимал бы, как соотносятся части сочинения. Мы должны сначала дать отправную

точку, образец того, что хотим получить от нашего ученика, организовать работу

с хорошими сочинениями. Я в этом убеждена. Поэтому предлагаю

Примеры сочинений

Рассказчик вспоминает

случай из своего детства. Его семье пришлось заночевать у Селивана, которого

все в городе считали «разбойником» и «вором». Тётушка рассказчика забыла в доме

шкатулку с «тысячами», обнаружив это, очень испугалась, но тут появился

запыхавшийся Селиван. Будучи честным человеком, он бежал за уехавшими, чтобы

вернуть шкатулку.

Именно проблему

честности и поднимает Н.С. Лесков.

Для понимания образа главного героя важен его

диалог с исправником (предл. 26 – 38). Селиван совершенно искренне удивляется

тому, что тётушка пытается отблагодарить его деньгами.

– За что? Не надо!

–За то, что ты честно сберёг и принёс забытые

у тебя деньги.

–А то как же? Разве надо нечестно?

Несмотря на то, что он нуждается в деньгах,

ему даже в голову не приходит, что можно поступить по-другому: «Утаить чужое!..

Мне не надо чужого».

Его фразы очень простые и короткие,

но они дают понять, что перед нами человек бесхитростный, чистый, честный по

своей природе.

Автор усиливает наше

впечатление от речи Селивана, используя слова, прямо называющие состояние героя

и его действия: он «покачал головою» (от недоумения). Он

«продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал». Он не ждёт никакой

благодарности: отдышавшись от быстрой ходьбы, «.. он встал с места, чтобы идти

назад к своему опороченному дворишку».

Речь героя в сочетании

с изображением его действий помогает автору создать очень цельный образ.

Селиван из тех, кто не солжёт «ни словом, ни взглядом». Этот человек

неукоснительно следует нравственным принципам, живёт так, как положено испокон

веков, поступает честно, не ждёт благодарности, не понимает, за что его хвалят.

Он мог бы ждать у себя дома, пока уехавшие обнаружат пропажу и вернутся за ней

(и в этом нет ничего нечестного), но он не позволяет себе даже временно

«владеть» шкатулкой с деньгами.

Н.С. Лесков показывает, что честность

проявляется в невозможности даже на время оставить у себя чужое, в стремлении

как можно скорее вернуть людям то, что принадлежит им. Честность не нуждается в

поощрении; честный человек просто не представляет себе, что можно не вернуть,

присвоить себе то, что ему не принадлежит. В этом и заключается авторская

позиция.

Я согласна с мнением

автора. Честный не тот, кто не ворует под камерами видеонаблюдения. Честность –

это именно внутреннее состояние, невозможность и неспособность поступить плохо.

Честный человек не может присвоить чужое, даже если об этом никто и никогда не

узнает. Неслучайно слова «честь» и «честность» — родственные. Внутреннее

благородство человека никак не зависит от того, насколько благородно его

происхождение. И в образе, созданном Н.С. Лесковым, это очень хорошо видно.

397 слов

К

сожалению, часто люди воспринимают хорошие поступки других как должное, не

считая нужным быть благодарными. Именно проблему благодарности поднимает Н.С.

Лесков.

Примером,

позволяющим понять проблему текста, является антитеза, которая показывает, как

меняется отношение людей к владельцу постоялого двора — Селивану. Все в округе

считали его «колдуном», «разбойником» , «злодеем» и «пугалом», все знали, что

он «вор», всем он представлялся «страшным», все его не любили. Повтор слова

«все» у автора не случаен. Этот приём подчёркивает масштаб неприятия Селивана

людьми, его одиночество среди них. Но впоследствии он стал людям «хорош и

приятен», для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его «опороченный

дворишко» «стали люди заезжать», «пошёл доход»… Именно такое явное

противопоставление позволяет ярко представить жизнь Селивана «ДО» и «ПОСЛЕ».

Что

же заставило «всех» изменить мнение о Селиване? На первый взгляд, ответ

очевиден: конечно же, его поступок. Обнаружив шкатулку с деньгами, забытую

ночевавшими у него людьми, он сразу же бросается вслед за уехавшими. Он спешит,

задыхается, чтобы как можно скорее её вернуть.

.

Но ведь Селиван честным и добрым был всегда – только люди не хотели это видеть.

И если бы семья рассказчика восприняла его поступок как должное, то ничего бы в

жизни Селивана не изменилось. Если бы в знак признательности его просто отвезли

бы домой и дали бы подарки, то всё осталось бы по-прежнему.

Описывая

действия членов семьи рассказчика, автор подчёркмвает, что мнение людей

изменила активная, деятельная благодарность и искреннее желание понять, что

важно именно для Селивана. Отец рассказчика долго о чём-то с ним говорил, и мы

понимаем, что именно от этой семьи в городе и округе узнали о честности и

благородстве Селивана. Для него было сделано самое главное – возвращено его

честное имя. Эта семья, не жалея времени, несколько раз приезжала к нему, своим

примером показывая всем, что это совершенно безопасно.

Между

поведением родителей рассказчика и новым отношением людей к Селивану очень

тесная связь. Если бы не признательность семьи, если бы не искреннее желание

помочь Селивану, мнение «всех» вряд ли изменилось бы.

Авторская

позиция заключается в следующем: наша благодарность, искренняя признательность

человеку может не только доставить ему радость, но и изменить его жизнь.

Я

согласна с позицией автора. Я тоже считаю, что очень важно не терять в себе

способность ценить то хорошее, что люди для тебя делают, не стесняться говорить

им добрые, приятные слова. И очень важно понимать, что благодарность – это не

формально брошенное на бегу слово «спасибо». Истинная благодарность – это очень

сильное чувство и огромное желание сделать в ответ что-то хорошее. Мне очень

нравятся слова великого русского историка В. О. Ключевского: «Благодарность …

есть долг того, кто благодарит; … не быть благодарным — подлость».

С этими сочинениями, как мне кажется,

можно организовать весьма полезную работу:

-

Найти все части сочинения.

-

Проверить логику приведения примеров и

описания связи между ними. -

Проверить, как соотносятся проблема и

позиция. -

Посмотреть, что можно использовать в

качестве зачина. -

Привести другие примеры к

сформулированной проблеме, другое

обоснование согласия / несогласия.

Всем удачи!

Автор:

Наталия Ягинцева

Свидетельство о публикации № 3131646 от 28 Сентября 2018

Название приёма

композиция

Речевые клише

для пояснения

Речевые клише

для смысловой связи

1.Приём противопоставле-ния

(=приём

контраста;

приём антитезы)

|

Информация: Сюжетный контраст традиционно основывается на противопоставлении красивого и уродливого, справедливого и несправедливого, хорошего и плохого, любви и ненависти, жизни и смерти и, в конечном итоге, восходит к проблеме противоборства добра и зла. |

Абзац 1:

Проблема рассматривается автором с двух сторон.

Абзац 2:

Сначала мы видим, как … (пример из текста + пояснение).

Абзац 3:

Но дальше, используя приём контраста, писатель (пример из текста + пояснение).

Абзац 4:

Так, противопоставляя (ЧТО?), писатель подводит нас к мысли о том, что…

На мой взгляд, с помощью этих слов, писатель показывает, что

(обязателен выход на проблему)

Использование двух контрастных примеров-иллюстраций, которые приведены в комментарии, позволяет писателю противопоставить две точки зрения (две модели поведения //различного отношения к…). (проанализировать!)

Я думаю, ФИО делает акцент на том, что… , потому что…

(обязателен выход на проблему)

Так, в своём рассуждении о значении … приводит другой яркий пример противоположного взгляда на … // противоположной политики // противоположного поведения //противоположной точки зрения (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Антитеза, лежащая в основе двух примеров-иллюстраций, играет решающую роль в раскрытии поставленной автором проблемы: (проанализировать!)

Абзац 1:

Проблема, поднятая автором, находит своё отражение в предложенном для анализа тексте. Обратимся к двум примерам-иллюстрациям.

Абзац 2:

Во-первых, … (работа с конкретными предложениями + пояснение). С помощью этих слов // предложений // мыслей // этого описания ФИО выражает своё отношение к … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 3:

Во-вторых, (работа с конкретными предложениями + пояснение). Так, несколькими штрихами, ФИО рисует картину (ЧЕГО?) (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 4:

Налицо смысловая связь данных примеров-иллюстраций, в основе которых – приём противопоставления: (расшифровка).

В приведенных примерах-иллюстрациях четко прослеживается противопоставление, реализованное с помощью ЧЕГО?.. Этот приём позволяет автору… (по тексту) (проанализировать!)

Противопоставляя эти примеры (ситуации, точки зрения, героев…), автор показывает…

Приведённые примеры-иллюстрации связаны между собой таким приёмом, как противопоставление. С помощью антитезы писатель… (по тексту)

Приведённые примеры-иллюстрации связаны между собой таким приёмом, как приём подтверждения, что позволяет ФИО точнее выразить свои мысли: он считает, что (по тексту) проанализировать(!)

2.Приём подтверждения

Абзац 1: утверждение мысли, высказанной автором.

Например:

В начале своего текста ФИО//писатель//автор утверждает, что… (работа по тексту) + пояснение

Абзац 2: подтверждение данной мысли.

Например:

Затем в подтверждение своих мыслей автор обращается к истории, которую рассказывает (текст)… + пояснение

Абзац 1:

В этих строках заключена мысль: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Так, последовательно, шаг за шагом, писатель показывает, какой бывает … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Использования приёма утверждения, лежащего в основе примеров-иллюстраций, позволяет писателю убедительно и обоснованно раскрыть проблему (назвать): проанализировать(!)

Абзац 1:

С помощью данного примера//данных мыслей//данного описания автор доносит мысль о том, что… (обязателен выход на проблему)

Резюмируя вышесказанное, опираясь на два приведённых примера-иллюстрации, основанных на приёме подтверждения, мы приходим к выводу, что… (по тексту)

3.Приём указания на следствие // приём указания на причинно-следственные отношения

Абзац 1 (ПОЧЕМУ?):

Абзац 2 (ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?):

В комментарии должны быть ответы на вопросы:

Каковы причины явления и что из этого следует?

Как это может сказаться на… ?

Из чего это следует?

Что с этим связано?

Что из этого следует?

Абзац 1:

Так, несколькими штрихами, ФИО подводит нас к пониманию…(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

В этих строках заключена мысль: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Проанализировав два примера, мы увидели причину того, как… (что…), вследствие чего герой … (по тексту)

(проанализировать!)

Причинно-следственные отношения, раскрытые в двух примерах-иллюстрациях, позволяют автору показать, как… (по тексту) (проанализировать!)

Абзац 1:

В этих предложениях ФИО объясняет, что стало причиной данных событий //явлений//поступков: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Это рассуждение приводит читателя к выводу о том, что является следствием … (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Причинно-следственные отношения связывают между собой два приведённых примера-иллюстрации, помогая понять причину и следствие действий героя: (по тексту) (проанализировать!)

Этот пример из текста стал убедительным доказательством того, что… (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Примеры из текста, связанные причинно-следственными отношениями, стали убедительным доказательством того, что… (по тексту) (проанализировать!)

Абзац 2:

Вначале ФИО обращает внимание на причину того, что… (по тексту)+пояснение Читая эти строки, мы понимаем, почему…

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Раскрывая проблему дальше, автор обращает внимание на следствие данного поведения (поступка //явления – по тексту). + пояснение: Как результат, мы наблюдаем, что …

(обязателен выход на проблему)

Эти примеры-иллюстрации, выражающие причинно-следственные отношения, позволяют автору, а вместе с ним, и читателю, понять, что…(по тексту) (проанализировать!)

Абзац 1:

Размышляя над поднятой проблемой, автор задается вопросом о причине… (по тексту) + пояснение В этих предложениях автор объясняет причину того, почему..

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Публицист//писатель//мастер слова доказывает свои выводы многочисленными примерами, указывая на следствие того, что происходит… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Использование двух примеров иллюстраций, основанных на приёме указания на следствие, позволяет понять, почему … и что следует из … (по тексту). Если причиной … является…, то и результат последует соответствующий: (по тексту)

(проанализировать!)

4.Приём сопоставления

|

Информация: метод сопоставления имеет смысл, если рассматриваются явления и предметы, между которыми не просто имеется какое-либо сходство или различие, а есть определенное общее по отношению друг к другу или к условиям, вызвавшим эти явления к жизни. |

Абзац 1:

Общее – что позволяет сопоставить?

Абзац 2:

причины взаимосвязи сопоставляемых явлений //предметов//точек зрения.

Надо найти черты сходства и своеобразия сопоставляемых явлений //предметов//точек зрения

Этот прием сопоставления, который применяет ФИО, позволят писателю выделить главное: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Сопоставляя эти примеры (героев// точки зрения// поведение героев// отношение героев к одному и тому же явлению, случаю…), писатель показывает… (по тексту) (проанализировать!)

Для сопоставления обратимся к другому примеру (по тексту). С помощью сопоставления схожих точек зрения автор подчёркивает мысль о том, что…

(обязателен выход на проблему)

Используя в этих двух примерах-иллюстрациях приём сопоставления, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме:… (по тексту) (проанализировать!)

Так, при сопоставлении разного отношения к … (по тексту) публицист подводит читателей к мысли: (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Рассуждая над поднятой проблемой, автор сопоставляет (что? — поведение, речь героев, отношение героя (к кому? чему?) …) (по тексту) (обязателен выход на проблему)

Сопоставляемые примеры-иллюстрации свидетельствуют о том, что //указывают на то, что // говорят о том, что// дают возможность писателю высказать мысль: (текст)…(проанализировать!)

5.Приём детализации

Абзац 1:

Наблюдая за происходящим как бы со стороны, писатель обращается к описанию конкретной жизненной ситуации, которая способствует глубокому раскрытию проблемы (пример из текста + пояснение): …

Абзац 2:

Рассуждая над поднятой проблемой, автор фокусирует взгляд читателя на нескольких деталях, позволяющих ему …. (текст) С этой целью ФИО обращает внимание на такую деталь, как (пример из текста) + пояснение

Абзац 1:

Так, несколькими штрихами, с помощью одной (нескольких) детали рисуется… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Так, приведя несколько деталей, которые легли в основу примеров-иллюстраций, писатель глубоко и разносторонне раскрывает поднятую проблему, что свидетельствуют об отношении автора к… (по тексту подробно!)

(проанализировать!)

Погружаясь в текст, читатель, обращая внимание на эту деталь, которая…, понимает, что… (по тексту) + пояснение Так, сфокусированный взгляд читателя на одной детали позволяет понять, что…

(обязателен выход на проблему)

Детали, на которые ФИО обращает внимание читателя, используя приём детализации, позволяют понять, что … (по тексту)

(проанализировать!)

Автор не случайно рисует картину…, где главным объектом является деталь… (по тексту) +пояснение С помощью психологической // внешней детали ФИО показывает, как…

(по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Обращая внимание на детали (внешние//психологические), мы благодаря ФИО начинаем понимать: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Так, наблюдая за поступками и мыслями героя, анализируя психологическую деталь, которая позволяет вникнуть во внутренний мир рассказчика, мы постигаем глубокую мысль автора: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Рассматривая поднятую проблему дальше, писатель делится с нами мыслями героя: (текст). + пояснение И эта психологическая деталь помогает нам, читателям, увидеть…(по тексту)

(обязателен выход на проблему)

6.Приём аналогии

|

Информация: Понятие «аналогичный» в переводе с греческого языка означает «сходный», «соответственный». Аналогия – сходство в каком-либо отношении между предметами, явлениями, понятиями, способами действий. |

Аналогия строится на сравнении

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

На что это похоже?

Абзац 1:

Сначала ФИО объясняет, что такое …, приводя примеры

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Как и в предложениях №, так и в описании ЧЕГО? прослеживается ЧТО? (по тексту). + пояснение: Так, рисуя аналогичную ситуацию, писатель акцентирует внимание читателя на актуальности проблемы//пагубности явления: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

В двух приведённых примерах-иллюстрациях, в основе которых – приём аналогии, звучит убеждённость ФИО в том, что… (по тексту)

(проанализировать!)

Абзац 2:

В процессе раскрытия проблемы ФИО показывает еще одну аналогичную ситуацию (по тексту)+ пояснение: Писатель с помощью проведения аналогии между … и … обращает наше внимание на то, что … (по тексту). Так, писатель иллюстрирует, что… (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Используя прием аналогии в этих двух примерах-иллюстрациях, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме: (по тексту)

(проанализировать!)

Приём аналогии, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет найти черты сходства в признаках явления //предметов //в поведении героя или героев и понять всю глубину поднятой проблемы: (по тексту) (проанализировать!)

7.Приём выделения

В комментарии должны быть ответы на вопросы:

Абзац 1:

Что в данной проблеме главное? Что автор отмечает в первую очередь? Что во всём тексте главное? (Какой вопрос в тексте является главным?)

Абзац 2:

Что об этом говорится в тексте? Какие примеры подтверждают, что мысли, высказанные в первом абзаце главные?

Абзац 1:

Рассуждая над поднятой проблемой, писатель в первую очередь акцентирует внимание читателя на том, что считает наиболее важном, — на…(текст) + пояснение Прочитав убедительные авторские аргументы, мы понимаем, что на самом деле является главным и актуальным: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Продолжая анализировать актуальную проблему дальше, ФИО подтверждает свои мысли, выказанные ранее, конкретными примерами… (по тексту) + пояснение

Так, приводя конкретные примеры, автор убеждает нас, что главным в поднятой проблеме является вопрос о … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Приём выделения, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет читателю ответить на вопрос: что, по мнению автора//писателя//публициста, является главным в обсуждаемой проблеме. (дальше по тексту)

(проанализировать!)

Используя прием выделения в этих двух примерах-иллюстрациях, автор привлекает общественное внимание к актуальной проблеме: по его мнению, самым главным вопросом, волнующим и его, и читателей, является вопрос о… (дальше по тексту)

(проанализировать!)

8.Приём объяснения

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

Почему? Чем это можно объяснить?

Абзац 1:

Рассуждая над поставленной проблемой, автор задаётся вопросом: почему в нашей жизни //в обществе//в мире происходит (ЧТО? написать) и как это можно объяснить… (по тексту) + пояснение В этих предложениях звучит ответ на вопрос, что происходит (текст) и каковы причины этого явления.

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Далее автор предлагает читателю ещё один ответ на поставленный им вопрос. По его мнению, то, что сейчас происходит… (текст), можно объяснить только одним: (текст) + пояснение Прочитав убедительные авторские аргументы, мы понимаем, что причины этого явления//такого поведения нужно искать в … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Приём объяснения, лежащий в основе примеров-иллюстраций, позволяет читателю ответить на вопрос: что, по мнению автора//писателя//публициста, происходит в … и чем это можно объяснить? Как считает писатель, … (дальше по тексту)

(проанализировать!)

Объясняя причины такого социального явления, как…, ФИО заставляет читателя задуматься над актуальным вопросом: почему это происходит с нами? Приём объяснения помогает читателю найти ответ на этот вопрос: (по тексту)

(проанализировать!)

9. Приём определения

В комментарии должен быть ответ на вопрос:

Что означает это слово?

Абзац 1:

авторское толкование данного слова в тексте

Абзац 2:

примеры, подтверждающие данное толкование

Абзац 1:

Размышляя над поднятой проблемой, автор начинает своё рассуждения словом …(назвать существительное в именительном падеже. Например, хамство – это…По тексту). Это слово автор понимает по-своему, давая ему толкование: (текст) + пояснение Данные предложения//словосочетания //мысли значимы для раскрытия поднятой проблемы: (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

Абзац 2:

Объясняя значение слова «…», ФИО приводит примеры, которые подтверждают толкование этого понятия: (по тексту) + пояснение Аргументы, приведённые писателем, помогают определить значение слова «…» и понять, что … (по тексту)

(обязателен выход на проблему)

С помощью двух примеров-иллюстраций, в основе которых лежит приём определения, мы смогли определить, что, по мнению ФИО, слово «…», означающее …, раскрывает актуальную проблему, которая требует нашего решения: (по тексту)

(проанализировать!)

«…Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями…»

КОММЕНТАРИЙ – это подтверждение того, что заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте.

В сочинении ЕГЭ комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные размышления автора.

- Пример-иллюстрация из текста.

- Пояснение примера.

- Пример-иллюстрация из текста.

- Пояснение.

- Анализ смысловой связи

1) ПРИМЕР: необходимо привести не менее 2 примеров-иллюстраций из исходного текста. Можно использовать разные виды цитирования, указывать номера предложений, использовать прием частичного пересказа конкретной ситуации из текста.

Примеры-иллюстрации должны приводиться с опорой на текст, должны раскрывать поставленную вами проблему, быть с ней связанными. Если в начале сочинения вы поставили несколько проблем (чего мы не рекомендуем делать), то выберите одну, которую будете раскрывать в комментарии, по которой будете писать авторскую позицию и т.д. 1)

В качестве примеров-иллюстраци я можно использовать:

-

примеры, которые сам автор текста использует, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения

-

размышления автора, связанные с проблемой;

-

цитаты;

-

описания;

-

истории;

-

точки зрения, которые приводит автор;

-

средства выразительности, тропы;

-

слова, выражения, важные для понимания проблемы (обычно содержащие эмоциональную оценку)

2) ПОЯСНЕНИЕ: в пояснении важно показать, какую роль в раскрытии проблемы играет данный пример-иллюстрация. Объясните, что данным примером хочет показать автор (какова функция примера), какой вывод можно сделать на основании данного примера.

3) АНАЛИЗ СВЯЗИ: необходимо установить связь между примерами, ведь без понимания того, как связаны примеры, невозможно проанализировать связь. В 2023 году отдельный балл за указание на связь не дают, но вы так же, как и в прошлом году, можете назвать связь (противопоставление, причинная, сравнение), а можете использовать грамматические и лексические средства (Однако, по-другому, как и …). Таким образом, АНАЛИЗ СВЯЗИ — объяснение сущности смысловых отношений между примерами-иллюстрациями. Необходимо объяснить, в чем смысл этого вида связи, с какой целью автор его использует, какие качества героев выявляются в сравнении/противопоставлении и др.

4) ТРЕБОВАНИЯ К ЦИТИРОВАНИЮ: если в качестве примеров будут даны целые куски текста без каких-либо ваших мыслей, то примеры-иллюстрации засчитаны не будут. Рекомендуем использовать частичное цитирование.

5) ФАКТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ: Если при комментировании проблемы допущены ошибки, связанные с пониманием проблемы, то пример не засчитывается. Если допущены ошибки, не связанные с пониманием проблемы, то снимаются баллы за К12.

Чтобы правильно написать комментарий, необходимо очень внимательно прочитать текст.

Если текст публицистический, важно проследить за тем, как развивается мысль автора до того, как он сам приходит к какому-либо выводу (вывод автора в вашем сочинении станет авторской позицией).В публицистическом тексте структура мало отличается от вашего сочинения, там тоже ставится проблема, там тоже присутствует комментарий (только он не ограничен каким-либо текстом, в качестве комментария авторы цитируют известных людей, рассказывают о каких-либо фактах, явлениях, рассуждают о смежных проблемах, приводят различные мнения.

В художественном тексте авторская позиция не выражена прямо. Ее необходимо понять из контекста, проанализировав поведение героев, ситуации, лексические средства, которые использует автор. Получается так: все, что вы используете, для того чтобы понять авторскую позицию по проблеме, и станет вашим комментарием.

Учимся формулировать

проблему, авторскую позицию, комментарий, обоснование, проверять ошибки и др.

подробнее

Сочинение на 24

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению ЕГЭ по русскому языку

подробнее

| Баллы | Примеры | Пояснения | Связь проанализирована правильно |

| 5 Б. | 2 ШТ. | 2 ШТ. | + |

| 4 Б. | 2 шт. | 2 шт. | — |

| 3 Б. | 2 шт. 2 шт. |

0 шт. 1 шт. |

+ — |

| 2 Б. | 2 шт. 1 шт. |

0 шт. 1 шт. |

— — |

| 1 Б. | 1 шт. | 0 шт. | — |

| 0 Б. | Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. ИЛИ Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы исходного текста, не приведены. ИЛИ Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. ИЛИ Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста |

-

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.

-

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы исходного текста, не приведены.

-

Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста.

-

Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста

Клише для комментария важно использовать очень аккуратно, поскольку фразы, данные в качестве клише, не помогут вам отразить, к примеру, смысловую связь, не помогут при анализе текста. Они необходимы для того, чтобы вам проще было начать комментарий, отразить формально наличие всех элементов комментария!

Если комментарий будет состоять только из клише, вы не сможете получить высший балл. Необходим полноценный анализ текста.

Клише для всех частей сочинения ЕГЭ

Проверка сочинения

Проверить сочинение ЕГЭ по русскому языку

подробнее

Вернуться на страницу ВСЕ О СОЧИНЕНИИ ЕГЭ.

Выпускники часто сталкиваются с трудностями при написании сочинения. И больше всего вопросов вызывает самая объемная часть — комментарий. Не знаешь, как написать хороший комментарий? Расскажем обо всем в статье.

0

341

Что такое комментарий в сочинении ЕГЭ

Комментарий является структурной частью 27-го задания ЕГЭ по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по предложенному тексту.

Комментарий — это доказательство наличия обозначенной школьником в первой части сочинения проблемы.

Комментарий раскрывает умение выпускника анализировать произведения и формулировать собственное мнение, основываясь на предложенном материале.

Школьнику нужно внимательно изучить предложенный материал и найти в нем два примера, которые наиболее полно отражают проблематику произведения. Также нужно объяснить, почему они подходят для изучения проблемы и проанализировать взаимосвязь.

Структура комментария к сочинению ЕГЭ и требования

В 2023 году в формулировку задания 27 ЕГЭ по русскому языку были внесены изменения. Теперь школьникам нужно не просто проанализировать смысловую связь представленных отрывков текста, но и обозначить её.

То есть необходимо указать, каким общим смыслом обладают фрагменты, а после проанализировать ситуации, речевые обороты, мнение автора и объяснить общность в контексте заявленной проблематики.

Для того чтобы написать хороший и правильный комментарий, нужно придерживаться плана.

Структура комментария:

- Пример-иллюстрация

- Пояснение

- Пример-иллюстрация

- Пояснение

- Указание и анализ связи

Как правильно писать комментарии в 2023 году

Примеры-иллюстрации

Для доказательства наличия заявленной проблематики нужно привести два примера с опорой на исходный текст. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы иллюстрировать проблему и подкрепить аргументы.

Примеры-иллюстрации могут быть конкретными ситуациями из произведения, фактами или событиями, которые помогают объяснить или подтвердить рассуждения выпускника.

Пояснение

Пояснение — это важный элемент, который помогает понять, как приведенные примеры связаны с заявленной проблематикой и подтверждают общую идею работы.

Давая пояснение к выбранным фрагментам, нужно обосновать, какую функцию в описании и раскрытии проблемы исполняют данные отрывки. Школьник должен показать в этом разделе понимание того, какой смысл закладывает автор и сделать собственные выводы.

- Четко и ясно связывай пример с тезисом

Пример нужно четко связывать с проблемой, которую он подтверждает. Для этого можно использовать связующие слова и фразы, такие как «например», «таким образом», «следовательно», «поэтому», «это доказывает, что».

- Объясни подтверждение тезиса

Требуется объяснить, как пример подтверждает тезис и помогает развить идею. Можно использовать такие выражения, как «это иллюстрирует», «это демонстрирует», «это подтверждает», «это подчеркивает», «это подкрепляет».

- Не используй слишком много деталей

В пояснении не нужно использовать слишком много деталей, чтобы не отвлекаться от главной идеи. Цель пояснения — показать взаимосвязь между тезисом и примером, а не давать подробное описание событий.

- Дай оценку

Нужно оценить пример и показать его значение в контексте проблематики. Для этого можно использовать такие выражения, как «это доказывает, что», «это указывает на то, что», «это подчеркивает важность».

Указание и анализ связи

В этой части важно установить наличие общности фрагментов и проанализировать ее.

Связь между фрагментами должна быть логической и убедительной, чтобы подтверждать идеи, которые выпускник выражает в своей работе.

Вот некоторые типы смысловой связи, которые можно использовать:

- Логическая связь

Причинно-следственные связи, в которых идеи логически следуют друг за другом. Для взаимосвязи используют выражения: «потому что», «из-за того, что», «следовательно», «в результате», «поэтому».

- Противопоставление

Этот тип связи выделяет различия и противоположности между идеями. Здесь используются выражения: «однако», «вместе с тем», «но», «в то время как», «несмотря на».

- Соотнесение

Сопоставление примеров, чтобы показать их сходства или различия. Можно использовать выражения: «как», «также», «в то же время».

- Последовательность

Связь, которая устанавливает порядок или последовательность идей и событий. Можно использовать выражения: «вначале», «затем», «в конце концов», «в заключение».

Боишься, что не сможешь точно определить проблему и найти в тексте подтверждение? Начни подготовку к ЕГЭ по русскому языку в «СОТКЕ»! Мы расскажем, какие проблемы поднимают авторы, как их определить и как правильно написать комментарий, чтобы получить за него высший балл.

Распространенные ошибки

Комментарий оценивается отдельно от других частей сочинения, максимально можно получить за эту часть 5 баллов. Расскажем о самых распространенных ошибках, которые ведут к снижению баллов за эту часть.

Отсутствие опоры на текст

Если школьник не использует для аргументации фрагменты текста, он рискует получить за эту часть 0 баллов. Не забудь, что твои рассуждения должны базироваться на исходном произведении с приведением примеров-иллюстраций.

Пересказ

Задача выпускника — проанализировать материал, выразить свое мнение, как именно автор описывает или раскрывает проблему. Простой пересказ текста автора будет считаться ошибкой, и анализ текста не будет засчитан.

Увлечение цитированием

Привести цитаты можно, но нужно помнить, что они не должны заменить твои рассуждения. Если вместо пояснения к выбранному фрагменту выпускник продолжает цитировать автора, эта часть задания не будет засчитана.

Комментарий к другой проблеме

Бывает, что выпускник в первом блоке сочинения формулирует одну проблему, а в комментарии пытается доказать совсем другую. Следи за логикой своих рассуждений.

Использование клише

Использование клише помогает организовать свои мысли и сформулировать идеи в структурированном формате, убедительно выразить точку зрения. Речевые шаблоны могут быть полезным инструментом для организации своих мыслей и выражения идей.

Но использование языковых штапмов в неправильном контексте может снизить качество работы и привести к низкому баллу за ЕГЭ по русскому.

Не увлекайся использованием шаблонов, так как это только средство выразительности. Они не помогут провести полноценный анализ текста и заменить твои собственные рассуждения.

Рекомендации к написанию комментария

Четко сформулируй проблему

Ты должен понимать смысл заявленной проблемы, чтобы проанализировать исходный текст и сделать выводы.

Помни о языковых требованиях

Используй разнообразную лексику, правильно пиши слова и расставляй знаки препинания. Старайся избегать повторений.

Пиши разборчиво

Чтобы твою работу оценили по достоинству, проверяющий должен понимать, что написано. Старайся писать аккуратно и разборчиво.

Не забывайте о времени

На выполнение работы дается ограниченное количество времени, поэтому важно уметь планировать и быстро писать основные мысли.

Практикуйся

Больше читай и пробуй писать сочинения, придерживаясь структуры. На экзамене ты будешь меньше волноваться, если у тебя уже есть опыт.

В онлайн-школе «СОТКА» ты сможешь отточить навыки написания комментария. Мы много практикуемся, учимся правильно применять речевые обороты и клише, а также подробно разбираем все ошибки. Запишись на бесплатный вводный урок.

Подготовка к ЕГЭ. Пишем

комментарий к проблеме текста.

I. Одной из сложных частей сочинения ЕГЭ

(задание 27). по русскому языку является комментарий.

Возникает вопрос, с чего начать работу по подготовке учащихся?

Прежде всего, учащиеся должны хорошо представлять, что от них требуется.

Сначала внимательно читаем задание 27.

«…Прокомментируйте сформулированную

проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного

текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста

(избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому

примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и

проанализируйте её….»

Что такое комментарий?

Комментарий — это подтверждение того, что

заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте. В сочинении

ЕГЭ-2021 комментарий – это последовательный, логичный анализ текста с

обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные

размышления автора.

В качестве комментария можно использовать:

- примеры, которые приводят авторы в своих

текстах; - размышления автора, связанные с проблемой;

- цитаты;

- описания;

- истории;

- точки зрения, которые приводит автор;

- средства выразительности, тропы;

- слова, выражения, важные для понимания

проблемы.

Структура комментария

1)

Пример-иллюстрация из текста.

2) Пояснение примера.

3) Пример-иллюстрация из текста.

4) Пояснение примера.

5) Смысловая связь между примерами.

6) Анализ смысловой связи.

Что является объектом комментирования ? Объектом

комментирования в сочинении

является проблема, сформулированная

учащимися. Комментируя проблему, следует привлекать

информацию из текста, значимую для раскрытия данной проблемы (предложения,

абзацы, ключевые слова, метафорические словосочетания и т.д.) Однако комментарий

не должен сводиться к пересказу

Требования к комментарию:

1) 2 примера-иллюстрации, важных для понимания проблемы. Здесь уместно использовать

частичное цитирование с объяснением того, почему именно эти ситуации вы

рассматриваете и что автор пытается нам показать этими примерами.

2) Пояснение к примерам-иллюстрациям. Это значит объяснить слова автора, раскрыть их смысл, рассказать,

почему герои поступают так, а не иначе, добавить лексические оценочные средства

выразительности, добавить эмоциональную составляющую. При написании комментария

недостаточно просто показать две ситуации, привести два примера, важно их

проанализировать, дать оценку происходящему

3)Смысловая связь.

Необходимо указать на причинно-следственную связь, противительную или

другую связь между примерами в зависимости от приемов, которые использует автор

в конкретном тексте.

4) Анализ связи. Недостаточно указать логическую связь (причина — следствие, вывод),

важно также проанализировать эту связь, объяснить, что в ней примечательного,

что мы можем понять, если сопоставим, противопоставим и др. примеры из текста.

Например, примеры не просто так противопоставлены друг другу, а помогают

отразить изменения, произошедшие в душе рассказчика и т.д.

4) Цитирование: НЕЛЬЗЯ переписывать целые куски из текста или пересказывать весь

текст или фрагмент. Если в качестве иллюстраций вы цитируете текст, то

лучше использовать «частичное цитирование». Это значит, что не

нужно переписывать целые отрывки и предложения, достаточно слов,

словосочетаний.

3) Соответствие заявленной проблеме. Комментарий должен быть

написан по заявленной проблеме, должен с ней перекликаться и иллюстрировать

ее.

4) Фактическая точность. Если при написании комментария допускается

хотя бы одна ошибка, связанная с ПОНИМАНИЕМ текста, то за комментарий

автоматически выставляется 0 баллов.

Таким образом, написание комментария — это попытка одновременно

понять, почему автор писал именно об этом и использовал определенные речевые

обороты, средства выразительности и т.д., и доказать, что заявленная проблема

действительно присутствует в тексте.

II. Алгоритм работы над комментарием

■

выбрать части текста, связанные со сформулированной

проблемой;

■

отобрать в тексте конкретный текстовый материал

(цитаты, микротемы) для двух примеров-иллюстраций;

■

написать пояснения: что делает автор? для

чего? с какой целью? как данный конкретный пример связан с проблемой? и т.п.

■

выявить связь между примерами-иллюстрациями:

■

объяснить, как взаимодействуют эти

примеры-иллюстрации, помогая понять авторское отношение, его позицию, характер

и поведение героя и т.п.

Комментарий зависит от стиля текста,

поэтому комментировать тексты того или иного стиля надо по-разному. Сначала

задайте вопросы:

|

Художественный |

Публицистический |

|

На каких примерах автор раскрывает проблему? |

Как автор строит рассуждение? |

1.Чтобы

перейти от проблемы к комментарию, необходима логическая подводка Можно начать комментарий так: «Размышляя над поставленной

проблемой, автор….». Логическая подводка нужна для того, чтобы

рассуждение выглядело последовательным и связанным.

2. Под примером-иллюстрацией понимается отражение проблемы

исходного текста в привлечённом текстовом материале (в цитате, во фрагменте

текста, в указании на его сюжетный элемент), т.е. комментируется

содержание. Чтобы отличить комментарий от пересказа, нужно помнить

следующее: пересказывая, мы говорим о том, что делают герои, а комментируя,

мы говорим о том, что делает автор.

Пример-иллюстрация

№1 Можно вставлять цитаты, но следует избегать

чрезмерного цитирования. Не нужно включать в кавычки два или одно длинное

предложение. Достаточно выписать несколько слов, которые важны для понимания

проблемы. Можно вообще не цитировать предложения из текста. Но тогда

следует указать на номера предложений, откуда вы берёте эпизод.

Пример-иллюстрация

№2 Другой эпизод, который тоже раскрывает проблему.

Он не должен быть из того же абзаца, что и первый пример.

Клише для примеров-иллюстраций[1]

|

Художественный |

Публицистический |

|

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø |

Ø Писатель не Ø Ø Ø Ø Ø |

3. Пояснение к примеру-иллюстрации

•

Цель пояснения: выявить

смысл авторского

•

рассуждения о…/

•

повествования о…/

•

описания…/

•

какого-либо приёма в тексте,

чтобы в итоге установить отношение автора к

проблеме , понять авторскую позицию.

Главное – ответить на вопросы, анализируя

содержание обоих примеров:

зачем? с какой целью? по какой причине?

для чего? почему? чем вызвано…? чем объясняется…? какая связь между…?

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста художественного

стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

Ø

мотивов поведения героя (-ев);

Ø

монологов (в том числе внутренних), диалогов;

Ø

их поступков;

Ø

их личностных особенностей;

Ø

взаимоотношений с окружающими;

Ø

внутреннего состояния;

Ø

отношения к себе и к миру и т.д.

Пояснением к примерам-иллюстрациям из текста публицистического

стиля могут стать разъяснение смысла, оценка, анализ

Ø

фактов, мнений, настроения автора,

его комментариев и размышлений;

Ø

авторских аргументов, доводов;

Ø

различных точек зрения на проблему;

Ø

авторских (и не только) высказываний

и т.п

Клише

для пояснения[2]

|

Художественный |

Публицистический |

|

Ø Ø Ø Ø Ø |

Ø Ø Ø Ø Ø Ø |

4. Смысловая связь .

Что такое смысловая связь между частями

текста? Чтобы написать о связи между микротемами, нужно знать, какой эта

связь бывает:

Приёмы названы в методических рекомендациях,

опубликованных на сайте ФИПИ: http://www.old.fipi.ru/sites/default/files/document/2020/mr/russkiy_yazyk_ege.pdf

Приёмы,

которые могут лежать в основе смысловой связи.

|

Вид связи |

Как определить вид связи |

Вспомогательные вопросы |

Способ оформления |

|

Сравнительная, сопоставительная или противопостави-тельная (В тексте сравнительная настроение, эмоции героя; чувства, мысли авторскую оценку героя, предмета или явления |

Возникает в том случае, когда смыслы |

Какие события (факты) сравниваются Что противопоставлено в примерах? С чем и почему это сравнивается В чем автор видит сходство (различие) |

В этом противопоставлении (сопоставлении) Если сопоставить поведение героев, то (пояснить, Сопоставляя (противопоставляя) эти события, нельзя не отметить, что (раскрыть своё видение Сравнивая эти события (факты), нельзя Противопоставляя факты, автор подчеркнул Сопоставляя (поведение героев, разные |

|

Пояснительная, уточняющая (Эти виды Обратите внимание! Уточняющая связь – это |

Второй пример-иллюстрация поясняет, |

Как и для чего автор поясняет Чем это событие (поступок, действие, Какими примерами автор подтверждает Что это даёт для понимания Что можно привести в качестве Как содержание второго примера помогает Что нового вносит содержание второго |

Продолжая свою мысль, автор уточняет, Это событие (характеристика, поступок, Эти примеры иллюстрируют (что и для Уточняя сказанное, автор (что делает и зачем?)… Эта ситуация поясняет, уточняет (как?) содержание предложения… (указать номер первого Автор…. разъясняет (дополняет, |

|

Причинно-следственная Эти виды смысловых отношений дают Обратите внимание! Уточняющая связь – это |

Причина и следствие представляют собой |

Почему это произошло? Что стало причиной события (поступка, В силу чего это случилось? Что из этого следует? Какие последствия повлекло это событие? Как это повлияло на дальнейшие события? Что из этого, по мнению автора, следует? К чему это привело (приведет)? Как это сказалось (скажется) на |

Эти примеры называют причины, по Причиной такого поведения является… Следствием такого отношения к окружающим стало… (указать результат и пояснить свой Этот пример помогает увидеть последствия Как сказалось на судьбе героя (-ев), |

1. Наиболее лёгкий для написания приём

– это приём противопоставления, то есть приём контраста или приём антитезы.

Поэтому, после прочтения текста, необходимо посмотреть, есть ли в нём

противопоставления (поступков героев; разных точек зрения; разного отношения к

одному и тому же явлению, разных временных отрезков, социальное неравенство и

т.д.). Если есть, то можно писать комментарий к проблеме, основываясь на

приёме противопоставления (мужество // трусость; роскошь // бедность и т.п.)

2.

Если противопоставления нет, посмотрите приём аналогии или сопоставления: сравнивается

ли одно с другим, похожи ли сравниваемые предметы // явления // действия?

3.

Если этих приёмов нет, смотрите приёмы подтверждения, выделения,

причинно-следственную связь. Думайте, как вы будете строить свой

комментарий к проблеме.

4.

Потом, если не нашли вышеуказанных приёмов, попробуйте при внимательном чтении

текста найти детали. Не забывайте, что не всё, о чём пишет автор,

является деталью.

|

Внешняя |

Деталь |

|

1) деталь 2) деталь 3) деталь 4) деталь 5) деталь |

отражает 1) состояние внутреннего мира героя, 2) движения мысли, помыслы, желания, 3) страхи, фобии, мании. |

Запомните:

Указания на него приём, лежащий в основе ваших примеров-иллюстраций, не должен

«падать с потолка». вы должны сделать в комментарии к проблеме.

5. Проанализировать смысловую связь – это значит определить, как связаны по смыслу приведённые

примеры-иллюстрации, выяснить ЗНАЧЕНИЕ этой связи для понимания

сформулированной проблемы!! В этом учебном году за смысловую связь выпускники

могут получить два балла. Что из этого следует? Во-первых, надо

не только глубоко отразить мысль, но и объёмно её оформить.

Алгоритм выявления смысловых связей между

примерами-иллюстрациями

В соответствии с формулировкой проблемы и

авторской позицией

а) найти смысловые отношения между частями

текста: сравнительные, противопоставительные, сопоставительные,

причинно-следственные, целевые, условные и др.;

б) вычленить в этих частях примеры,

отражающие (иллюстрирующие) сформулированную проблему;

в) продумать, как выбранная смысловая

связь помогает понять, раскрыть, прояснить проблему, авторскую позицию,

характер героя и т.п.;

в) сформулировать высказывание, указав

и проанализировав смысловые отношения между найденными

примерами-иллюстрациями.

Текст для

работы

. На фотографии Иван Михайлович кажется серьезным, даже

суровым. Это и понятно — снимок-то сделан для заводской Доски почета. А мне

прислан по уговору. Должен же врач узнать, так ли заметен след от хирургической

операции на лице пациента. Фотографию бережно храню. Она нередко обращает мою

память к Ивану Михайловичу.

В пятиместной палате койка его стояла напротив другой,

несколько дней пустовавшей. И если кто-либо обращал внимание на нее, Иван

Михайлович неизменно повторял: «Так слава Богу, как говорится, одним больным на

свете и поменьше…» Сам он после операции, а оперировали его дважды, мог

лежать в постели три-четыре дня. Остальные проводил в заботах. Нет, не о себе,

а о соседях. Особенно много внимания он уделял Алеше — парнишке в большой

гипсовой повязке. Ухаживал за ним, как нянечка. И всем другим в палате помогал:

умоет тех, кто пока сам не может этого сделать, чаем свежезаваренным напоит,

грелку нальет, кому понадобится, одеяло поправит, у кого сползет. Взял он на

себя множество хлопот, которые обычно входят в обязанности младшего

медицинского персонала.

Благодаря Ивану Михайловичу Алеша прямо-таки переродился.

Войду в палату — он, подражая Ивану Михайловичу, теперь улыбается, приветливо

говорит «доброе утро». Закончу осмотр, определю более сложный комплекс