Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный деятель в области сохранения культурного наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель командировки – подготовить материал о том, как живут старинные российские города. (4)Когда материал был собран, Юрий Александрович решил вернуться в Москву не той дорогой, по которой ехал в Суздаль, а окружным путём – по ярославской трассе. (5)Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново – эти города посетил во время поездки Бычков. (6)По итогам командировки в газете «Советская культура» журналист Ю.А. Бычков опубликовал не единственную статью о Суздале, как планировалось изначально, а серию очерков под общим названием «Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «Золотое кольцо».

1. Внимательно прочитайте задание, вам будет необходимо найти предложения, в которых один из знаков препинания (ТИРЕ, или ДВОЕТОЧИЕ, или ЗАПЯТАЯ) ставится в соответствии с одним и тем же правилом.

2. Выпишите номера предложений, в которых есть искомый знак препинания.

3. Напротив каждого предложения напишите в черновике, каким правилом объясняется этот знак.

Например, 1-между подлеж. и сказ. 2 — приложение и т.д.

4. Запишите номера предложений, в которых пунктуационное правило одинаковое.

Будьте внимательны! могут быть разные вариации ответов.

Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1) Хатангский тракт — торговый путь на северо-западе полуострова Таймыр, проложенный русскими купцами в XVII веке. (2)В XIX столетии здесь сформировался отдельный этнос — долганы, самый молодой из малочисленных народов Таймыра, впитавший традиции эвенков, якутов и других северных народностей. (3) На картах XIX века Хатангский тракт выглядит как пунктирная линия, вытянутая от современной Дудинки в сторону моря Лаптевых. (4)К северу от тракта простирается тундра, к югу — неприступное плато Путорана. (5) Каждая точка линии — обустроенное жилище (зимовье), где можно было переждать непогоду и холода. (6) Большинство зимовий закладывалось русскими первопроходцами, поэтому Хатангский тракт часто называли «большой русской дорогой». (7) По Хатангскому тракту ездили купцы, ученые и проповедники. (8) Путешественникам доставались пушнина и надежные проводники по тундре. (9) Коренным жителям — медная посуда, соль, порох, язык и религия.

В качестве ответа можно указать 15 ИЛИ 49. Не нужно записывать все цифры, только те, предложения, в которых постановка объясняется одним и тем же правилом.

!!!!не путать с дефисом!!!!

Дефис (графически короче тире) разделяет части слова, а тире ставится между словами в предложении, поэтому дефис – орфографический знак, а тире – пунктуационный.

Дефис делит части составных слов (шкаф-купе, жар-птица, юго-запад), используется при присоединении некоторых приставок или частиц (скажи-ка, по-английски, кто-то), используется при переносе слова и при сокращении (д-р доктор, о-во общество).

Между подлежащим и сказуемым, если:

-

Сущ Им. – Сущ.Им.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже БЕЗ связки.

Примеры: Биология – система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой)

-

– это Перед словами «вот», «это», «значит», «это значит», «это есть».

Примеры: Все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихии.

-

Инф. – инф.

Инф. – сущ. Им.

Сущ. Им. – инф.

Если и подлежащее, и сказуемое выражены неопределенной формой глагола ИЛИ один из главных членов предложения выражен неопределенной формой глагола, а другой – существительным в именительном падеже.

Примеры: Курить – здоровью вредить. Ждать – большое искусство. Наш долг – защищать крепость до последнего издыхания.

-

Числ. Им. – числ Им.

Сущ. Им. — числ. Им.

Числ. Им – сущ. Им

- Оба главных члена предложения выражены количественными числительными (или словосочетанием с числительным), а также если числительным выражен только один из главных членов предложения.

Семью семь – сорок девять. Большая медведица – семь ярких звезд.

- Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом.

Пример: Мой друг – семи пядей во лбу.

-

Если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — существительным в Им.п. ТОЛЬКО при:

— противопоставлении (Пример: Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой старик и практик…)

— логическом подчеркивании сказуемого ( Пример: Я – страница твоему перу.)

В остальных случаях тире НЕ ставится. -

Инф. – предикативное наречие на –О

Если сказуемое выражено наречием на –О, если между главными членами предложения содержится ярко выраженная ПАУЗА. (Примеры: Уступить – позорно. Готовиться к экзаменам – не так просто.)

Неполное предложение — это предложения, в которых пропущен любой член предложения, необходимый для полноты строения и значения данного предложения.

!!!Не путайте неполные предложения с односоставными: в односоставных отсутствует подлежащее или сказуемое, но смысл предложения при этом понятен.

Когда пропущен член предложения, но его можно восстановить ЛОГИЧЕСКИ или из предыдущих частей предложения/ предложений.

Примеры: А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как!

Они стояли друг против друга: Олег – растерянный и смущенный, Нина – с выражением вызова на лице. И по всему небу – облака, как розовые перышки.

-

Если предложение состоит из существительных в Дат. и Вин. падежах без грамматической основы.

Пример: Каждому молодому человеку – среднее образование.

-

Тире ставится между словами, обозначающими пределы (от….до)

Пространственные ( Поезд Москва – Санкт-Петербург)

Временные (Крестовые походы XI-XIII веков)

Количественные ( Запасы будут исчерпаны через десять — пятнадцать лет)

Между двумя именами собственными, обозначающими одно явление, учение, наименование и т.д. (закон Бойля – Мариотта, матч Каспаров – Карпов.)

- если события в предложениях происходят последовательно или одновременно (можно подставить И)

-

если части БСП отдалены друг от друга по смыслу и предложение можно разбить на несколько простых: У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломой.

-

между частями БСП при осложнении одной из частей или обеих частей (однородные члены, причастные, деепричастные обороты, уточнения, сравнительные обороты и т.д.)

Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари

-

причинные (потому что)

-

пояснительные (а именно)

-

дополнительные (что)

если между частями БСП противительные(а, но), временные (когда), условные (если), сравнительные отношения (как, будто), если происходит быстрая смена событий или вторая часть является следствием (выводом) (так что). Лес рубят – щепки летят.

Слова автора предшествуют прямой речи

А: «П!» А: «П?» А: «П…» А: «П».

Прямая речь предшествует словам автора:

«П», — а. «П?» — а. «П!» — а. “П…” – а.

Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п)

“П, – а, – п”. “Я подумаю об этом, – сказал отец, – но не сегодня”.

“П, – а. – П”. “Я подумаю об этом, – сказал отец. – Позвоните мне завтра”.

“П? – а. – П”. “Почему так поздно? – спросил отец. – Ты обещал быть раньше”.

“П! – а. – П”. “Лентяй! – воскликнул отец. — Надо лучше заниматься”.

“П… – а. – П”. “Ну что ж… – проговорил отец. — Надо подумать”.

“П, – а: – П”. “Это плохо, – сказал отец и добавил: – Не ходи туда”.

Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а)

А: “П”, – а. Отец сказал: “Я подумаю об этом”, – и вышел из комнаты.

А: “П!” – а. Воскликнув: “Ты лентяй!” – отец схватился за ремень.

А: “П?” – а. Отец спросил: “Почему так поздно?” – и ушел, не дожидаясь ответа.

Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая речь, то есть сопровождается словами автора. Белинский писал: «…».

Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается многоточием, которое может быть как перед цитатой, так и в середине или после нее.

Если после цитаты указывается фамилия автора или источник цитаты в И.п., то возможно следующее оформление:

«Значение Белинского в истории русской общественной мысли огромно» (Луначарский).

«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» (из аллегорической сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»).

Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни скобками

Береги честь смолоду.

Пословица.

- Двоеточие ставится после обобщающего слова перед рядом однородных членов.

На столе лежали фрукты: апельсины, бананы, яблоки.

- Двоеточие ставится если после обобщающего слова есть слова: «как то», «а именно», «то есть», «например», «как например». Перед этими словами ставится запятая.

Во дворе росли цветы, а именно: ромашки, васильки, одуванчики.

!!!После уточняющих слов такие как (со сравнительным оттенком значения) двоеточие не ставится: Первыми после зимы расцветают цветы, такие как крокусы, тюльпаны !!!!

- Тире ставится, если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов.

Яблоки, груши, сливы – все фрукты лежали на столе.

- Решать задание 21

- Решать варианты ЕГЭ

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Определим причины постановки тире в предложении.

|

Условие употребления |

Примеры |

Пояснение |

|

1. Обобщающее слово при однородных членах предложения |

Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, ещё более тихая от сонных звуков пустыни, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далёкого водопада ― всё было полно тайной грусти, величавой, как сама природа (Л. Андреев. Вперёд и назад). Везде: над головой, под ногами и рядом с тобой — живёт, грохочет, торжествуя свои победы, железо (М. Горький. Заграничные впечатления) |

Если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов, то перед ним ставится тире. Также тире ставится, если обобщающее слово стоит перед однородными членами, но предложение не заканчивается после перечисления |

|

2. Между подлежащим и сказуемым |

Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия (М. Лермонтов. Герой нашего времени). Его цель — сделаться героем романа (М. Лермонтов. Герой нашего времени) |

Тире ставится при отсутствии глагола между подлежащим и сказуемым, выраженными: существительное — существительное; инфинитив — инфинитив; инфинитив — наречие; числительное — числительное и т. д.; а также если перед сказуемым стоит слово это, вот, значит, это есть |

|

3. Обособленное приложение |

По книгам это называлось воздухом, атмосферой, но по чувству человеческому это было и вечно оставалось небом — извечною целью всех стремлений, всех поисков и надежд (Л. Андреев. Полёт). От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мускулов ― подарок медвежьей лапы (Л. Андреев. Вперёд и назад) |

Если приложение стоит в конце предложения, то обычно выделяется с помощью тире |

|

4. Неполное предложение |

Я стоял сзади одной толстой дамы, осенённой розовыми перьями; пышность её платья напоминала времена фижм, а пестрота её негладкой кожи — [напоминала] счастливую эпоху мушек из чёрной тафты (М. Лермонтов. Герой нашего времени) За калиткой — [был/виделся] третий плац, строевой, необыкновенной величины (А. Куприн. Ночная фиалка) |

Если в предложении пропущен какой-либо член, который восстанавливается из предыдущего предложения или контекста, то на его месте ставится тире. Также тире ставится в эллиптических предложениях — самостоятельно употребляемых предложениях с отсутствующим сказуемым |

|

5. Прямая речь, диалог |

«Елене Михайловне наше нижайшее», — проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос (И. Тургенев. Дворянское гнездо) Грушницкий крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом: |

«П», — а. Если прямая речь стоит перед словами автора, то после неё ставятся запятая (вопросительный или восклицательный знак, многоточие) и тире. Если реплики диалога даются каждая с абзаца, то перед ними ставится тире |

|

6. Бессоюзное сложное предложение |

Судорожно метнувшись, упало жёлтое пламя и стало синим. А потом оно погасло — тьма охватила нас (Л. Андреев. Ложь) — быстрая смена событий Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве (М. Лермонтов. Герой нашего времени) — противопоставление частей Солнце зашло за тучу — в лесу резко потемнело — вторая часть имеет значение следствия Победим — каменный дом построишь (А. Толстой. Восемнадцатый год) — первая часть имеет значение времени/условия Улыбнётся — солнышко выглянет — вторая часть имеет значение сравнения |

Тире ставится, если:

|

Задание № 21 ориентировано на проверку умения экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого текста. В вариантах единого государственного экзамена для анализа будут предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагает поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. Количество верных ответов в задании ограничивается только количеством предложений в тексте. Для выполнения этого задания можно пользоваться материалами таблиц, приведённых ниже, а также материалами справочника сайта РЕШУ ЕГЭ к заданиям № 16−20.

Тире между подлежащим и сказуемым

| Тире ставится | Тире не ставится |

|---|---|

| 1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже (с нулевой связкой).

Москва — столица нашей Родины; Дважды два — четыре. |

1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже, но:

а) связка не нулевая (Брат был умный человек; Война есть безумие); б) при сказуемом есть сравнительный союз (как, будто, словно, точно, вроде как, всё равно что, что и др.) (Звёзды будто алмазы; Небо точно море); в) перед сказуемым стоит частица не (Бедность не порок); г) между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово (Сергей, кажется, врач); иногда — наречие (Сергей теперь известный художник), союз (Сергей тоже врач), частица (Март только начало весны); д) перед сказуемым стоит относящееся к нему дополнение (Сашка мне друг); е) сказуемое предшествует подлежащему (Хороший человек Фёдор Кузьмич); ж) подлежащее и сказуемое образуют неразложимый фразеологический оборот (Два сапога пара). |

| 2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже.

Курить — здоровью вредить. Мой долг — предупредить тебя об опасности. |

2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже, но порядок слов обратный (сказуемое стоит перед подлежащим) и пауза между подлежащим и сказуемым отсутствует (Какое счастье сына обнимать!).

Обратите внимание: если пауза есть, то тире ставится и при обратном порядке слов (ср.: Это большое искусство — ждать). |

| 3. Сказуемое присоединяется к подлежащему с помощью слов это, вот, это есть, значит (в значении это есть), это значит (тире ставится перед этими словами).

Поймать ерша или окуня — это такое блаженство; понять — значит простить; безумство храбрых — вот мудрость жизни. |

3. Перед словами это, значит тире не ставится, если:

а) значит является вводным словом (в значении следовательно): Солнечные пятна исчезли; значит, солнце склонилось за полдень; б) значит является глаголом в значениях: 1. «означать (о словах, знаках, жестах)» (Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец); 2. «свидетельствовать о чём-то» (Если я молчу, то это не значит, что я с тобой согласен); 3. «иметь значение, быть существенным» (Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать); в) это является подлежащим, выраженным указательным местоимением: Это (что?) моя дочь; Это (что?) интересно). |

Тире в предложении с однородными членами при обобщающем слове

| Правило | Пример |

|---|---|

| Обобщающее слово заключает перечислительный ряд однородных членов, поэтому перед ним ставится тире | На лесной опушке, на полянке, на проталинках — всюду заметен весенний след. |

| Обобщающее слово стоит перед однородными и после обобщающего стоит двоеточие, а после однородных предложение продолжается, поэтому ставится тире | Всюду: на лесной опушке, на полянке, на проталинках — заметен весенний след |

| Однородные члены находятся в середине предложения, и возникает необходимость представить их как выражение попутного, уточняющего замечания, поэтому тире ставится с двух сторон | Всё, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. |

Тире при приложении

Приложение — определение, выраженное существительным.

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если перед приложением можно подразумевать без изменения смысла речи союз «а именно» | Основная директива — повышение качества продукции — выполняется успешно. |

| Если приложение стоит на конце предложения и присоединяется как бы в порядке добавления к сказанному | Со мною был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу |

| Если приложений несколько, чтобы установить границу между приложениями и определяемым существительным | Лютейший бич небес, природы ужас — мор свирепствует в лесах |

| Если приложение относится к одному из однородных членов, чтобы не смешивать приложения с однородным членом | В комнате сидела бабушка, мой брат — пятилетний Петя, сестра Нина и я. |

| Если внутри приложения есть запятые | Мы, дедовский храня обычай, несём домой из гор добычу — оленя, сбитого стрелой |

Тире при несогласованных определениях

| Правило | Примеры |

|---|---|

| Инфинитив в качестве определения отделяется от определяемого слова знаком тире, если определяемое имя уже имеет при себе определение. Инфинитивное определение в таком случае приобретает смысл дополнительного разъяснения (возможна вставка слов а именно) | Сбывалась старая вихровская мечта — еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди.

Я наложу на всех одну обязанность — творить. |

Тире при согласованных и несогласованных определениях

| Правило | Пример |

|---|---|

| Для обособления распространённых согласованных определений, стоящих в конце предложения, особенно при перечислении ставится тире | Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с пёрышками, и без пёрышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — чёрных, белых, жёлтых, кожаных… |

| Определения, расположенные внутри предложения, могут выделяться с двух сторон тире | Подглядывая в окошко, я вижу на своём дворе, как птицы всех мастей — чёрные, серебристо-шоколадные, белоснежные — слетаются к моим кормушкам. |

Тире при вставных конструкциях

| Правило | Пример |

|---|---|

| При помощи тире выделяются вставные конструкции, дополняющие или поясняющие основное предложение, выражающие чувства автора и т. д. (часто в произведениях художественной литературы) | Тут — делать нечего — друзья поцеловались (Кр.); Но — чудное дело! — превратившись в англомана, Павел Петрович стал в то же время патриотом (Т.) |

Тире при прямой речи

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если прямая речь стоит перед словами автора, то после неё ставится запятая и тире | «Это лошадь отца моего», — сказала Бэла. |

| Если на месте разрыва прямой речи не должно было быть никакого знака или должна была стоять запятая, точка с запятой, двоеточие или тире, то слова автора с обеих сторон выделяются запятыми и тире | «Я говорил вам, — воскликнул Максим Максимыч, — что нынче будет погода». |

Тире при диалоге

| Правило | Пример |

|---|---|

| В начале реплик диалога ставится тире | — Пора выходить, — сказала мама.

— Идём! — скомандовал отец. |

Тире в неполных предложениях

Неполнота предложения бывает связана с пропуском одного или не-скольких членов предложения. Различается неполнота эллиптическая (в самостоятельно употребляющихся предложениях с отсутствующим сказуемым) и контекстуальная (пропущенный член предложения восстанавливается из контекста).

| Правило | Пример |

|---|---|

| В частях сложного предложения с параллельной структурой, а также в простом предложении с однородными повторяющимися членами предложения, где пропущенный член восстанавливается из первой части предложения | У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца (Пауст.) |

| В простом предложении с пропущенным сказуемым, указывающим на направление движения | Татьяна — в лес, медведь — за нею (П.). |

| Если отсутствующий член предложения восстанавливается из предшествующих предложений | В другой комнате воссоздана мастерская ремесленника-ювелира. В третьей — хижина пастуха, со всей пастушьей утварью. В четвертой — обыкновенная водяная мельница. В пятой — обстановка хижины, где пастухи делают сыр (Сол.). |

| Тире ставится в предложениях, со-стоящих из двух компонентов со значением субъекта, объекта, обстоятельства (в разных сочетаниях) и построенных по схемам: «кто — кому», «кто — где», «что — кому», «что — куда», «что — как», «что — где», «что — за что» и др. | Литературные премии — ветеранам; Учебники — детям. |

| В самостоятельно употребляемых предложениях с отсутствующим сказуемым, не восстанавливаемым из контекста, может ставиться тире. Такие предложения расчленены паузой на два компонента — обстоятельственный и подлежащный | Над площадью — низко повисшая пыль (Шол.)

Однако при отсутствии паузы и логического ударения на обстоятельственном члене предложения тире не ставится: Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей (П.) |

Тире интонационное

Тире, называемое интонационным, может отделять любую часть предложения.

| Правило | Пример |

|---|---|

| В однотипно построенных частях сложного предложения без пропуска члена | Деньги — исчезают, работа — остаётся. |

| Интонационное тире между любыми членами предложения | Лежали мёртвые — и лепетали ужасную, неведомую речь. |

| Тире, которое ставится между членами предложения для выражения неожиданности или для обозначения логического ударения, также имеет интонационный характер | Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошёл — Швабрин. |

Тире соединительное

| Правило | Пример |

|---|---|

| Между словами и цифрами для указания пространственных, временных или количественных пределов («от … до») | Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Беспосадочный перелёт Москва — Хабаровск; Через эту станцию можно было выйти к большому пути Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Крестовые походы XI — XIII веков, репертуар театра на январь — март. Рукопись объёмом десять — двенадцать авторских листов (то же цифрами 10 — 12). |

| Тире ставится между двумя или несколькими именами собственными, совокупностью которых называется какое-либо учение, научное учреждение | Физический закон Бойля — Мариотта.

Матч Карпов — Каспаров. Матч «Спартак» — «Торпедо». |

| Тире ставится между отдельными словами для показа внутренней связи между ними | Завершился конгресс Международного союза архитекторов, проходивший под девизом «Архитектура — человек — окружающая среда».

Вчера — сегодня — завтра. |

Тире при присоединительных конструкциях

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если следует присоединительная конструкция, то перед ней ставится тире | «Мой дом — моя крепость» — эта народная мудрость передаётся от поколения к поколению. |

Постановка тире в бессоюзном сложном предложении

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если во второй части содержится указание на быструю смену событий (между обеими частями можно вставить союз и). | Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой — изнутри поднялся собачий лай (Н. Гоголь). |

| Если во второй части выражается противопоставление по отношению к содержанию первой части (между частями можно вставить союз но или а). | Прошла неделя, месяц — он к себе домой не возвращался (А. Пушкин). |

| Если вторая часть заключает в себе следствие или вывод из того, о чем говорится в первой части (между частями можно вставить слова поэтому, тогда). | Я умираю — мне не к чему лгать (И. Тургенев). |

| Если в первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно добавить союз когда) | Ехал сюда — рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно — эту рожь люди едят (М. Пришвин). |

| Если первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно добавить союз если, когда в значении «если». | Будет дождик — будут и грибки; будут грибки — будет и кузов (А. Пушкин). |

| Если во второй части содержится сравнение с тем, о чем говорится в первой части (перед второй частью можно добавить союзы словно, будто). | Молвит слово — соловей поет (М. Лермонтов). |

| Если вторая часть (нередко неполное предложение) имеет изъяснительное значение (перед ней можно вставить союз что), причем в первой части не содержится интонационного предупреждения о последующем изложении какого-либо факта. | Вчера на соседнем зимовье рассказывали — медведь человека задрал (А. Арбузов). |

| Если вторая часть представляет собой присоединительное предложение и перед ним можно вставить слово это, которое может быть в самом предложении. | На стене ни одного образа — дурной знак (М. Лермонтов). |

Тире в сложноподчиненных предложениях

| Правило | Пример |

|---|---|

| При интонационном подчеркивании придаточные изъяснительные, реже условные и уступительные, стоящие впереди главного предложения, могут отделяться от него не запятой, а тире. | Буде спросит кто о чем — молчи… (А. Пушкин).

Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять (Н. Гоголь). Что она натура честная — это мне ясно… (И Тургенев). Пускай, как хотят, тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут — я воли своей не отдам (М. Салтыков-Щедрин). |

Для повторения других разделов синтаксиса и пунктуации рекомендуем обратиться к справочнику «СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ».

МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина Хиврич Н.Г., учитель русского языка и литературы высшей категории.

Подготовка к ЕГЭ 2020

Задание 21

ТИРЕ

Задание 21

- Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

Еще одним действенным способом привлечения интереса аудитории является прием «риторический вопрос». Это вопрос, не требующий ответа.

Но эффективность этого приема заключается в том, что в нем

имеется указание на нечто важное и актуальное для аудитории.

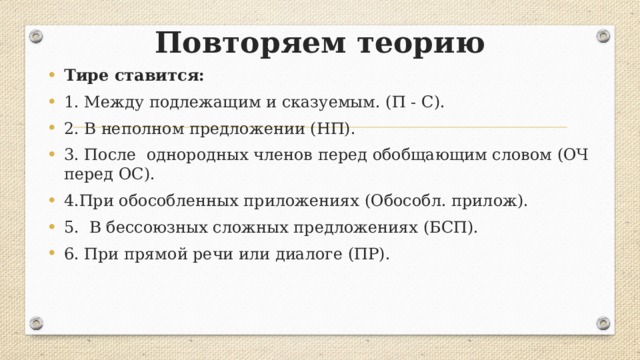

Повторяем теорию

- Тире ставится:

- 1. Между подлежащим и сказуемым. (П — С).

- 2. В неполном предложении (НП).

- 3. После однородных членов перед обобщающим словом (ОЧ перед ОС).

- 4.При обособленных приложениях (Обособл. прилож).

- 5. В бессоюзных сложных предложениях (БСП).

- 6. При прямой речи или диалоге (ПР).

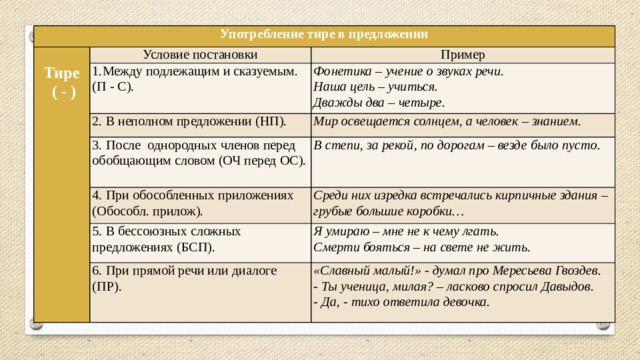

Употребление тире в предложении

Условие постановки

Тире

Пример

1.Между подлежащим и сказуемым. (П — С).

( — )

2. В неполном предложении (НП).

Фонетика – учение о звуках речи.

3. После однородных членов перед обобщающим словом (ОЧ перед ОС).

Мир освещается солнцем, а человек – знанием.

Наша цель – учиться.

Дважды два – четыре.

В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто.

4. При обособленных приложениях (Обособл. прилож).

Среди них изредка встречались кирпичные здания – грубые большие коробки…

5. В бессоюзных сложных предложениях (БСП).

Я умираю – мне не к чему лгать.

6. При прямой речи или диалоге (ПР).

Смерти бояться – на свете не жить.

«Славный малый!» — думал про Мересьева Гвоздев.

— Ты ученица, милая? – ласково спросил Давыдов.

— Да, — тихо ответила девочка.

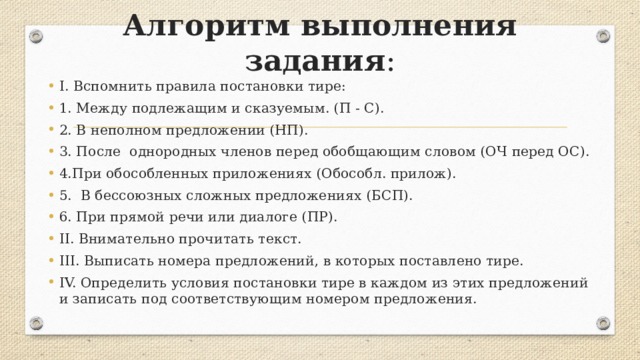

Алгоритм выполнения задания :

- I. Вспомнить правила постановки тире:

- 1. Между подлежащим и сказуемым. (П — С).

- 2. В неполном предложении (НП).

- 3. После однородных членов перед обобщающим словом (ОЧ перед ОС).

- 4.При обособленных приложениях (Обособл. прилож).

- 5. В бессоюзных сложных предложениях (БСП).

- 6. При прямой речи или диалоге (ПР).

- II. Внимательно прочитать текст.

- III. Выписать номера предложений, в которых поставлено тире.

- IV. Определить условия постановки тире в каждом из этих предложений и записать под соответствующим номером предложения.

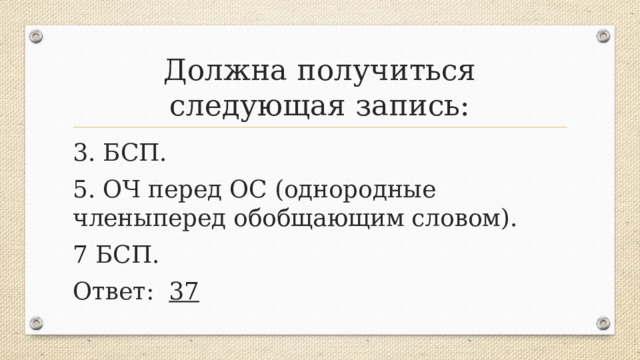

Должна получиться следующая запись:

3. БСП.

5. ОЧ перед ОС (однородные членыперед обобщающим словом).

7 БСП.

Ответ: 37

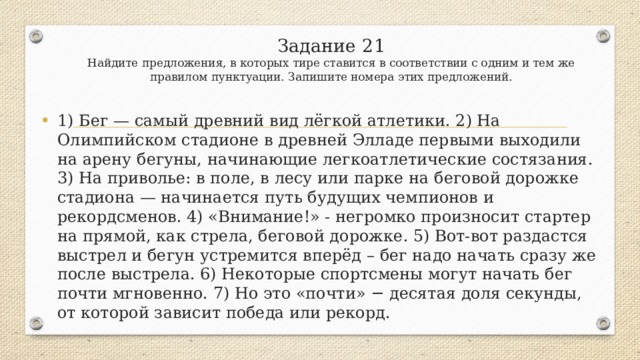

Задание 21 Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

- 1) Бег — самый древний вид лёгкой атлетики. 2) На Олимпийском стадионе в древней Элладе первыми выходили на арену бегуны, начинающие легкоатлетические состязания. 3) На приволье: в поле, в лесу или парке на беговой дорожке стадиона — начинается путь будущих чемпионов и рекордсменов. 4) «Внимание!» — негромко произносит стартер на прямой, как стрела, беговой дорожке. 5) Вот-вот раздастся выстрел и бегун устремится вперёд – бег надо начать сразу же после выстрела. 6) Некоторые спортсмены могут начать бег почти мгновенно. 7) Но это «почти» − десятая доля секунды, от которой зависит победа или рекорд.

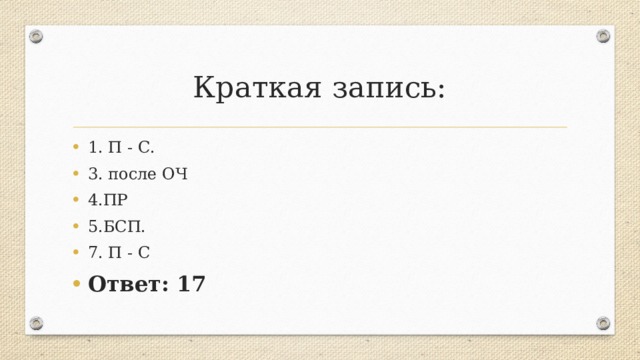

Краткая запись:

- 1. П — С.

- 3. после ОЧ

- 4.ПР

- 5.БСП.

- 7. П — С

- Ответ: 17

Задание 21

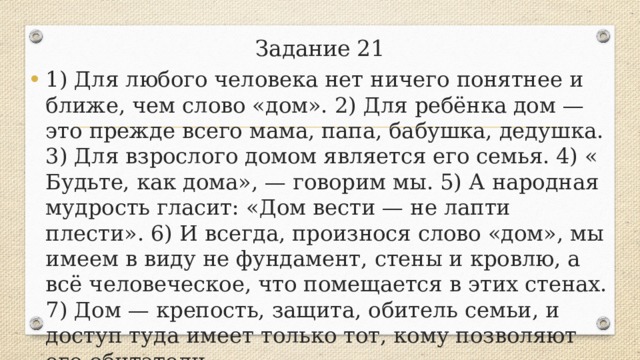

- 1) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребёнка дом — это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является его семья. 4) « Будьте, как дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести». 6) И всегда, произнося слово «дом», мы имеем в виду не фундамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что помещается в этих стенах. 7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот, кому позволяют его обитатели.

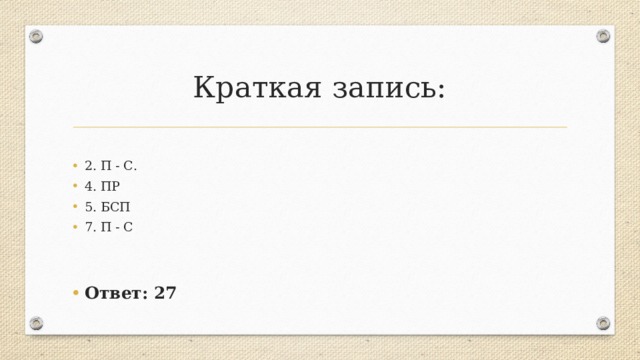

Краткая запись:

- 2. П — С.

- 4. ПР

- 5. БСП

- 7. П — С

- Ответ: 27

Домашнее задание

- Используя материал § 79, 85 — 92 заполнить таблицу «Условия постановки запятой в простом осложненном предложении».

8 января 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Пунктуационный анализ.

→ Тире в простом и сложном предложениях.

→ Тире в бессоюзном сложном предложении.

→ Тире в прямой речи и диалоге.

→ Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

→ Пунктуация при приложении.

→ Двоеточие в простом предложении.

→ Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

→ Скобки.

→ 21t-ru.pptx | 21t-ru.pdf

→ Практика.

→ Решаем вместе 21 задание.

Автор: Наталья Александровна Рыкалова.

ЕГЭ. Задание № 21.

Тире в предложениях. ТЕОРИЯ + ПРИМЕРЫ.

В задании № 21 может быть предложено следующее задание.

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

Вспомним теорию, в каких случаях ставится тире в предложениях, на примерах рассмотрим данные случаи.

Вспомним, что тире – это знак препинания. Не путайте тире с дефисом – орфограммой (через дефис пишутся слова).

Примеры.

Наука о камнях — интересная наука. (В данном предложении тире – пунктуационный знак между главными членами).

Мой дядя, учёный-химик, водил нас в лабораторию. (В данном предложении – дефис, то есть орфограмма, одиночное приложение пишется через дефис).

СЛУЧАИ ПОСТАНОВКИ ТИРЕ.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Между подлежащим и сказуемым можно подставить слово «ЭТО». Имейте в виду, что главные члены могут быть выражены самыми разными частями речи. Главное помните: подлежащее – это о чём идёт речь, сказуемое – это что сказано о подлежащем.

Примеры.

Москва – столица РФ.

Жить – Родине служить.

Дважды два – четыре.

Трудный случай.

Народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести».

Пояснение.

Кажется, что это только предложение с прямой речью, и часто учащиеся его просто пропускают. Но посмотрите внимательно: здесь прямая речь – это простое предложение, в котором между главными членами ставится тире.

Дом вести (что сказано о подлежащем?)— (это) не лапти плести.

Тире при приложении.

Приложение – это определение, выраженное именем существительным. Оно выделяет с обеих сторон тире, если распространено.

Алгоритм действий.

Посмотрите, есть ли ПЕРЕД первым тире грамматическая основа.

Если предложение простое, то есть нет второй грамматической основы, перед которой тоже может быть тире, то это приложение.

Пример.

Так появилась лицейская лирика (какая?) поэта — приложение первые опыты растущего гения.

Пояснение.

ДО тире есть основа: лирика появилась.

После тире нет основы, это простое предложение.

Лирика (какая?) – первые опыты растущего гения.

Тире стоит перед приложением, так как это определение, главное слово в нём – опыты, то есть существительное.

И ещё одно. Приложение словно «по-другому» называет главное слово, от которого зависит: лирика – это опыты.

Тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.

Если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов, то перед ним ставится тире.

Пример.

Отдельные листики, рукописные сборники, альбомы, тетради — обобщающее слово всё это доносит до нас его первые творческие помыслы.

Тире в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзное сложное предложение (БСП) имеет минимум ДВЕ грамматические основы, между которыми нет союзов.

Пример.

первая основа Иногда можно увидеть кактус с длинными свисающими волосами — вторая основа он похож на голову старика.

Тире в предложениях с прямой речью.

Если прямая речь стоит ПЕРЕД словами автора, то после неё ставится запятая и тире.

Пример.

«Будьте, как дома», — говорим мы гостям.

Тире ставится и внутри прямой речи, если она разрывается словами автора.

Пример.

«Почему, — слова автора спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу с огромным желанием учиться, а через несколько лет этот огонёк постепенно угасает?»

Тире при числительных.

Если числительные обозначают приблизительное число, то между ними ставится тире.

Пример.

Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными стенами.

Обратите внимание: нет же такого слова «15–20», поэтому здесь именно тире, а не дефис.

Пример задания № 21.

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребёнка дом — это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является его семья. 4) «Будьте, как дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести». 6) И всегда, произнося слово «дом», мы имеем в виду не фундамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что помещается в этих стенах. 7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот, кому позволяют его обитатели.

Пояснение.

2) Для ребёнка дом — это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. (Тире между подлежащим и сказуемым)

4) «Будьте, как дома», — говорим мы. (Тире в предложении с прямой речью).

5) А народная мудрость гласит: «Дом вести — не лапти плести».

(Тире между подлежащим и сказуемым).

7) Дом — крепость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот, кому позволяют его обитатели. (Тире между подлежащим и сказуемым)

Ответ: 257

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Тире между подлежащим и сказуемым

Существует несколько случаев, когда для интонационно-логического членения фразы между подлежащим и сказуемым необходимо поставить тире.

1. Если оба главных члена выражены существительными в именительном падеже, например:

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России (Лермонтов).

2. Если оба главных члена выражены глаголами в неопределенной форме (инфинитивами), например: Ученого учить – только портить (пословица).

3. Если оба главных члена выражены числительными, например: Пятью три – пятнадцать.

4. А также если подлежащее и сказуемое выражены всеми возможными сочетаниями этих частей речи:

5. Кроме этого, тире ставится перед сказуемым, выраженным фразеологическим оборотом: Пирог – пальчики оближешь; Ночь – хоть глаз выколи.

6. Если в составе сказуемого есть указательные слова ЭТО, ВОТ или ЗНАЧИТ, тире надо ставить перед ними всегда, вне зависимости от того, какой частью речи выражены главные члены предложения. Например: Париж – это столица Франции; Понять – значит простить; Все прошедшее, настоящее, будущее – это мы, а не слепая сила стихий (Горький).

К этому правилу есть три примечания. Тире между подлежащим и сказуемым, которые выражены существительными, глаголами в неопределенной форме, числительными или сочетаниями этих частей речи, НЕ ставится , если

1. Перед сказуемым, которое выражено существительным, числительным или фразеологическим оборотом, стоит отрицательная частица НЕ, например: Старость не радость (посл.).

Обратите внимание: это не касается предложений со сказуемым-инфинитивом (например: Чай пить – не дрова рубить ) и предложений со словами ЭТО, ВОТ, ЗНАЧИТ (например: Аналогия – это не доказательство );

2. Перед сказуемым стоит сравнительный союз (КАК, СЛОВНО, БУДТО), например: Закат словно зарево пожара .

3. Между подлежащим и сказуемым-существительным стоит вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица: Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у него нет (Паустовский); Москва теперь порт пяти морей; Этот ручей лишь начало реки .

Задание 21 по русскому языку ЕГЭ: теория

Постановка знаков препинания в различных случаях.

1. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым

Тире ставится между подлежащим и сказуемым простого предложения,если они выражены:

- двумя существительными: Книга – источник знаний;

- двумя числительными: Пятью восемь – сорок;

- двумя инфинитивами: Жить – Родине служить;

- существительным и инфинитивом: Превосходная должность – быть человеком.

Тире НЕ ставится между подлежащим и сказуемым простого предложения, если:

- личным местоимением и существительным: Он скептик;

- любыми частями речи, но при этом сказуемое имеет отрицание не или слова как, точно, как будто: Бедность не порок. Пруд как сталь.

2. Знаки препинания при сравнительных оборотах

Сравнительные обороты, начинающиеся со слов словно, будто, нежели, точно и т.д. выделяются запятыми (Кино мне нравится больше, чем/нежели театр.)

Обороты с союзом как

- если они обозначают уподобление и не содержат никаких дополнительных оттенков значения (Ночь приближалась и росла, как грозовая туча.).

- если перед оборотом есть указательные слова так, такой, тот, столь (Черты лица у него были те же, как и у сестры.),

- если оборот вводится в предложение сочетанием как и (Я бывал в Лондоне, как и в других европейских городах.),

- если это сочетание типа не кто иной, как и не что иное, как (Впереди возвышалось не что иное, как высокий дворец.)

не выделяются запятыми:

- если в обороте на первом плане обстоятельственное значение (Перстенек как жар горит.- можно заменить сочетанием горит жаром),

- если на первом плане значение приравнивания или отождествления (Я вам это говорю как врач.),

- если оборот входит в состав сложного сказуемого или тесно связан с ним по смыслу (Работа как работа.),

- если оборот является устойчивым выражением (Все шло как по маслу.),

- если перед оборотом стоит отрицательная частица не (Поступил не как патриот.).

3. Знаки препинания при уточняющих членах предложения

Уточняющие слова на письме выделяются запятыми.

Значение уточнения приобретают обстоятельства места, времени, образа действия, степени, меры:

- В подвале, под полками, дед хранил свои инструменты.

- Там, в горах, повалил снег

- Внизу, в зале, стали тушить огни

Уточняющие члены при подчеркивании смысла выделяются или отделяются тире:

- Они [статуи] были расставлены прямо на земле и на газонах – без пьедесталов – в каком-то продуманном беспорядке (Кат.) – уточняется обстоятельство;

- Мины же все в снегу, который тут совсем неглубокий – до щиколотки (В. Бык.) – уточняется сказуемое.

4. Знаки препинания при прямой речи, цитировании

Прямая речь

Запомни! Прямая речь заключается в кавычки. «П.Р»

- Перед прямой речью после слов автора ставится двоеточие. (А: «П.р».)

- После прямой речи перед словами автора ставится тире. («П.р.», — а.)

Расстановку знаков препинания можно представить в виде схем (П — прямая речь, а — слова автора):

- Прямая речь после слов автора: А: «П». А: «П?» А:»П!»

- Прямая речь перед словами автора: «П», — а. «П?»- а. «П!» — а.

- Слова автора внутри прямой речи: «П, — а, — п». «П, — а. — П». «П? — а. — П». «П! — а. — П».

- Прямая речь внутри слов автора: А: «П!» — а. А: «П?» — а.

Цитирование

Цитата — это дословная выдержка из текста.

- Если цитата включается в текст как самостоятельное предложение, она оформляется так же, как прямая речь: А.П. Чехов писал: «Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность». «Праздная жизнь, — писал А. П. Чехов, — не может быть чистою».

- Пропуск текста цитаты обозначается многоточием: «Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа. » — писал А. П. Чехов.

- При цитировании стихотворного текста кавычки обычно не ставятся, например, вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,

С ним подружился я в то время.

- Если цитата включена в авторский текст в качестве составной части, то прямая речь заменяется на косвенную. В этом случае цитата заключается в кавычки, но пишется со строчной буквы, а двоеточие не ставится, например: Об «Онегине» Белинский написал две большие статьи; он говорит, что «эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение» (Д. Писарев).

- Кавычками выделяются и «маленькие цитаты», а также слова, употребляемые иронически или с двойным смыслом, например: Словом, это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер» (И. Гончаров). Почтенные «собратья по перу», на мой взгляд, слишком быстро упиваются славой и слишком густо подчеркивают величие своих «я». (М. Горький)

5. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

Части разделяются запятой:

- Части тесно связаны по смыслу (одновременность или последовательность событий) и не имеют осложняющих конструкций. Поезд ушёл, перрон быстро опустел, вокруг стало тихо.

Части разделяются двоеточием:

- Вторая часть поясняет первую, раскрывает её содержание (можно вставить союз А ИМЕННО). Мать наказала сына: она не пустила его гулять.

- Вторая часть дополняет первую (можно вставить союз ЧТО или слова И УВИДЕЛ, ЧТО; И УСЛЫШАЛ, ЧТО; И ПОНЯЛ, ЧТО и т.д.). Мать посмотрела в окно: малыш катался на качелях.

- Вторая часть указывает причину того, о чём говорится в первой (можно вставить союз ПОТОМУ ЧТО). Мать была расстроена: ребёнок сказал ей неправду.

Части разделяются точкой с запятой:

- Части не имеют тесной смысловой связи. Мигают звёзды на небе; лес обнажился.

- Хотя бы одна из частей имеет осложняющую конструкцию. Было ещё рано, начало шестого; золотистый утренний туман поднимался над лесом, просыпавшимся после долгой ночи.

Части разделяются тире:

- Части противопоставлены друг другу (можно вставить союзы А, НО, ДА (=НО), ЗАТО, ОДНАКО и т.д.). Деньги исчезают – работа остаётся.

- Вторая часть указывает на быструю смену событий или неожиданный результат. Он упал – все засмеялись.

- Первая часть указывает на время, условие, причину совершения того, о чём говорится во второй части (можно вставить союзы КОГДА, ЕСЛИ, ТАК КАК). Лес рубят – щепки летят. Станет тепло – снимем шубы.

- Вторая часть содержит в себе вывод, следствие из того, о чём говорится в первой части (можно вставить наречие ПОЭТОМУ). Хвалы приманчивы – как их не пожелать? (И. Крылов)

- Вторая часть содержит сравнение (можно вставить союз КАК, СЛОВНО, БУДТО и т.д.). Молвит слово – соловей поёт.

- Вторая часть является присоединительным предложением (перед ним есть или могут быть слова ЭТО, ТАК, ТАКОВ и т.д.). Приказ есть приказ – так его воспитали. Всё небо в тучах – плохая погода.

6. Тире в простом и сложном предложениях

Тире в простом предложении:

- Между подлежащим и сказуемым: «Горе от ума» — бессмертная комедия АС. Грибоедова.

- В неполном предложении: Я предпочитала отдыхать на море, она — в горах.

- Перед обобщающим словом, стоящим после однородных членов: Ветки деревьев, кусты — все покрылось инеем.

- При однородных членах, между которыми нет противительного союза: Он оказался не просто способным — талантливым.

- При обособленных приложениях, стоящих в конце предложения или одиночных приложениях: Ему помогал торговать Алексей — ленивый, грубый парень (М. Горький).

Тире в сложном предложении:

- В бессоюзном предложении: Хочется солнца — оно не показывается.

- При вводных предложениях или пояснительных конструкциях: Однажды — это было уже в конце лета — я получил неожиданное известие.

- В предложениях с прямой речью: «А Марья Ивановна? — спросил я. — Так же ли смела, как и вы?» (А. Пушкин); «Я ни с кем и ни с чем не связан», — напомнил он о себе (М. Лермонтов).

- В сложносочиненных предложениях при быстрой смене событий: Он знак подаст — и все хлопочу (А. Пушкин).

Тире между подлежащим и сказуемым 11 класс егэ

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Чегемское ущелье — одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. (2)Оно тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. (3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится теснина — наиболее узкая его часть. (4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся рядом Чегемом. (5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. (6)За Скалистым хребтом сохранились древние башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная гора Главного Кавказского хребта — Тихтенген (4611 м), западнее которой находится перевал Твибер (3780 м). (7)Здесь путешествие обычных туристов заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник — передвижение по нему очень опасно.

Пояснение (см. также Правило ниже).

(1)Чегемское сущ. ущелье — числ. одна из настоящих сущ. жемчужин Кабардино-Балкарии.

(2)Оно тянется с северо-востока на северо-запад, пронзая Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный хребты. — в предложении нет тире

(3)В месте, где ущелье проходит сквозь Скалистый хребет, находится теснина — распространённое приложение. наиболее узкая его часть .

(4)Дно ущелья местами сужается до 15–20 м, зажатое по бокам отвесными стенами, которые возвышаются на 100–200 м и нависают над тропой и несущимся рядом Чегемом. — Тире для обозначения пределов пространственных, временных, количественных.

(5)Река промыла здесь известняковый хребет, поэтому стены теснины окрашены в красивые оттенки: от белого и кремового до оранжевого. — в предложении нет тире

(6)За Скалистым хребтом сохранились древние башни, а в самом конце ущелья возвышается, пожалуй, самая живописная гора Главного Кавказского хребта — приложение Тихтенген (4611 м) , западнее которой находится перевал Твибер (3780 м).

(7)Здесь путешествие обычных туристов заканчивается: дорогу перегораживает мощный ледник — передвижение по нему очень опасно . — (бессоюзное предложение)

Задание № 21 ориентировано на проверку умения экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого текста. В вариантах единого государственного экзамена для анализа будут предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагает поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. Количество верных ответов в задании ограничивается только количеством предложений в тексте. Для выполнения этого задания можно пользоваться материалами таблиц, приведённых ниже, а также материалами справочника сайта РЕШУ ЕГЭ к заданиям № 16−20.

Тире между подлежащим и сказуемым

| Тире ставится | Тире не ставится |

|---|---|

| 1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже (с нулевой связкой).

Москва — столица нашей Родины; Дважды два — четыре. |

1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже, но:

а) связка не нулевая (Брат был умный человек; Война есть безумие); б) при сказуемом есть сравнительный союз (как, будто, словно, точно, вроде как, всё равно что, что и др.) (Звёзды будто алмазы; Небо точно море); в) перед сказуемым стоит частица не (Бедность не порок); г) между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово (Сергей, кажется, врач); иногда — наречие (Сергей теперь известный художник), союз (Сергей тоже врач), частица (Март только начало весны); д) перед сказуемым стоит относящееся к нему дополнение (Сашка мне друг); е) сказуемое предшествует подлежащему (Хороший человек Фёдор Кузьмич); ж) подлежащее и сказуемое образуют неразложимый фразеологический оборот (Два сапога пара). |

| 2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже.

Курить — здоровью вредить. Мой долг — предупредить тебя об опасности. |

2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже, но порядок слов обратный (сказуемое стоит перед подлежащим) и пауза между подлежащим и сказуемым отсутствует (Какое счастье сына обнимать!).

Обратите внимание: если пауза есть, то тире ставится и при обратном порядке слов (ср.: Это большое искусство — ждать). |

| 3. Сказуемое присоединяется к подлежащему с помощью слов это, вот, это есть, значит (в значении это есть), это значит (тире ставится перед этими словами).

Поймать ерша или окуня — это такое блаженство; понять — значит простить; безумство храбрых — вот мудрость жизни. |

3. Перед словами это, значит тире не ставится, если:

а) значит является вводным словом (в значении следовательно): Солнечные пятна исчезли; значит, солнце склонилось за полдень; б) значит является глаголом в значениях: 1. «означать (о словах, знаках, жестах)» (Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец); 2. «свидетельствовать о чём-то» (Если я молчу, то это не значит, что я с тобой согласен); 3. «иметь значение, быть существенным» (Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать); в) это является подлежащим, выраженным указательным местоимением: Это (что?) моя дочь; Это (что?) интересно). |

Тире в предложении с однородными членами при обобщающем слове

| Правило | Пример |

|---|---|

| Обобщающее слово заключает перечислительный ряд однородных членов, поэтому перед ним ставится тире | На лесной опушке, на полянке, на проталинках — всюду заметен весенний след. |

| Обобщающее слово стоит перед однородными и после обобщающего стоит двоеточие, а после однородных предложение продолжается, поэтому ставится тире | Всюду: на лесной опушке, на полянке, на проталинках — заметен весенний след |

| Однородные члены находятся в середине предложения, и возникает необходимость представить их как выражение попутного, уточняющего замечания, поэтому тире ставится с двух сторон | Всё, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. |

Тире при приложении

Приложение — определение, выраженное существительным.

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если перед приложением можно подразумевать без изменения смысла речи союз «а именно» | Основная директива — повышение качества продукции — выполняется успешно. |

| Если приложение стоит на конце предложения и присоединяется как бы в порядке добавления к сказанному | Со мною был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу |

| Если приложений несколько, чтобы установить границу между приложениями и определяемым существительным | Лютейший бич небес, природы ужас — мор свирепствует в лесах |

| Если приложение относится к одному из однородных членов, чтобы не смешивать приложения с однородным членом | В комнате сидела бабушка, мой брат — пятилетний Петя, сестра Нина и я. |

| Если внутри приложения есть запятые | Мы, дедовский храня обычай, несём домой из гор добычу — оленя, сбитого стрелой |

Тире при несогласованных определениях

| Правило | Примеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Инфинитив в качестве определения отделяется от определяемого слова знаком тире, если определяемое имя уже имеет при себе определение. Инфинитивное определение в таком случае приобретает смысл дополнительного разъяснения (возможна вставка слов а именно) | Сбывалась старая вихровская мечта — еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди.

Я наложу на всех одну обязанность — творить. Тире при согласованных и несогласованных определениях

Тире при вставных конструкциях

Тире при прямой речи

Тире при диалоге

|