Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный деятель в области сохранения культурного наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель командировки – подготовить материал о том, как живут старинные российские города. (4)Когда материал был собран, Юрий Александрович решил вернуться в Москву не той дорогой, по которой ехал в Суздаль, а окружным путём – по ярославской трассе. (5)Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново – эти города посетил во время поездки Бычков. (6)По итогам командировки в газете «Советская культура» журналист Ю.А. Бычков опубликовал не единственную статью о Суздале, как планировалось изначально, а серию очерков под общим названием «Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «Золотое кольцо».

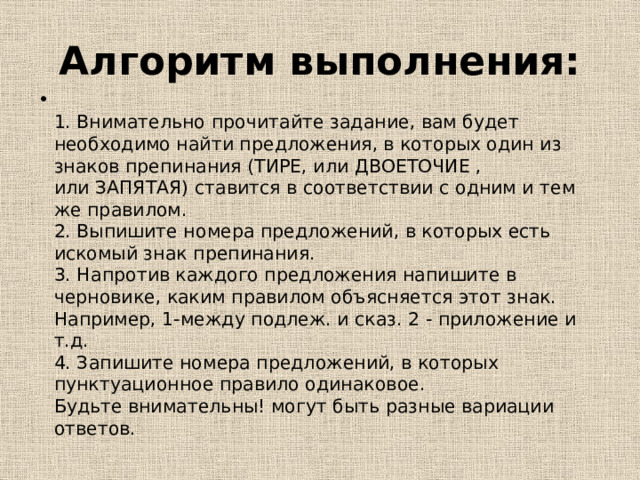

1. Внимательно прочитайте задание, вам будет необходимо найти предложения, в которых один из знаков препинания (ТИРЕ, или ДВОЕТОЧИЕ, или ЗАПЯТАЯ) ставится в соответствии с одним и тем же правилом.

2. Выпишите номера предложений, в которых есть искомый знак препинания.

3. Напротив каждого предложения напишите в черновике, каким правилом объясняется этот знак.

Например, 1-между подлеж. и сказ. 2 — приложение и т.д.

4. Запишите номера предложений, в которых пунктуационное правило одинаковое.

Будьте внимательны! могут быть разные вариации ответов.

Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1) Хатангский тракт — торговый путь на северо-западе полуострова Таймыр, проложенный русскими купцами в XVII веке. (2)В XIX столетии здесь сформировался отдельный этнос — долганы, самый молодой из малочисленных народов Таймыра, впитавший традиции эвенков, якутов и других северных народностей. (3) На картах XIX века Хатангский тракт выглядит как пунктирная линия, вытянутая от современной Дудинки в сторону моря Лаптевых. (4)К северу от тракта простирается тундра, к югу — неприступное плато Путорана. (5) Каждая точка линии — обустроенное жилище (зимовье), где можно было переждать непогоду и холода. (6) Большинство зимовий закладывалось русскими первопроходцами, поэтому Хатангский тракт часто называли «большой русской дорогой». (7) По Хатангскому тракту ездили купцы, ученые и проповедники. (8) Путешественникам доставались пушнина и надежные проводники по тундре. (9) Коренным жителям — медная посуда, соль, порох, язык и религия.

В качестве ответа можно указать 15 ИЛИ 49. Не нужно записывать все цифры, только те, предложения, в которых постановка объясняется одним и тем же правилом.

!!!!не путать с дефисом!!!!

Дефис (графически короче тире) разделяет части слова, а тире ставится между словами в предложении, поэтому дефис – орфографический знак, а тире – пунктуационный.

Дефис делит части составных слов (шкаф-купе, жар-птица, юго-запад), используется при присоединении некоторых приставок или частиц (скажи-ка, по-английски, кто-то), используется при переносе слова и при сокращении (д-р доктор, о-во общество).

Между подлежащим и сказуемым, если:

-

Сущ Им. – Сущ.Им.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже БЕЗ связки.

Примеры: Биология – система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой)

-

– это Перед словами «вот», «это», «значит», «это значит», «это есть».

Примеры: Все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихии.

-

Инф. – инф.

Инф. – сущ. Им.

Сущ. Им. – инф.

Если и подлежащее, и сказуемое выражены неопределенной формой глагола ИЛИ один из главных членов предложения выражен неопределенной формой глагола, а другой – существительным в именительном падеже.

Примеры: Курить – здоровью вредить. Ждать – большое искусство. Наш долг – защищать крепость до последнего издыхания.

-

Числ. Им. – числ Им.

Сущ. Им. — числ. Им.

Числ. Им – сущ. Им

- Оба главных члена предложения выражены количественными числительными (или словосочетанием с числительным), а также если числительным выражен только один из главных членов предложения.

Семью семь – сорок девять. Большая медведица – семь ярких звезд.

- Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом.

Пример: Мой друг – семи пядей во лбу.

-

Если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — существительным в Им.п. ТОЛЬКО при:

— противопоставлении (Пример: Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой старик и практик…)

— логическом подчеркивании сказуемого ( Пример: Я – страница твоему перу.)

В остальных случаях тире НЕ ставится. -

Инф. – предикативное наречие на –О

Если сказуемое выражено наречием на –О, если между главными членами предложения содержится ярко выраженная ПАУЗА. (Примеры: Уступить – позорно. Готовиться к экзаменам – не так просто.)

Неполное предложение — это предложения, в которых пропущен любой член предложения, необходимый для полноты строения и значения данного предложения.

!!!Не путайте неполные предложения с односоставными: в односоставных отсутствует подлежащее или сказуемое, но смысл предложения при этом понятен.

Когда пропущен член предложения, но его можно восстановить ЛОГИЧЕСКИ или из предыдущих частей предложения/ предложений.

Примеры: А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как!

Они стояли друг против друга: Олег – растерянный и смущенный, Нина – с выражением вызова на лице. И по всему небу – облака, как розовые перышки.

-

Если предложение состоит из существительных в Дат. и Вин. падежах без грамматической основы.

Пример: Каждому молодому человеку – среднее образование.

-

Тире ставится между словами, обозначающими пределы (от….до)

Пространственные ( Поезд Москва – Санкт-Петербург)

Временные (Крестовые походы XI-XIII веков)

Количественные ( Запасы будут исчерпаны через десять — пятнадцать лет)

Между двумя именами собственными, обозначающими одно явление, учение, наименование и т.д. (закон Бойля – Мариотта, матч Каспаров – Карпов.)

- если события в предложениях происходят последовательно или одновременно (можно подставить И)

-

если части БСП отдалены друг от друга по смыслу и предложение можно разбить на несколько простых: У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломой.

-

между частями БСП при осложнении одной из частей или обеих частей (однородные члены, причастные, деепричастные обороты, уточнения, сравнительные обороты и т.д.)

Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари

-

причинные (потому что)

-

пояснительные (а именно)

-

дополнительные (что)

если между частями БСП противительные(а, но), временные (когда), условные (если), сравнительные отношения (как, будто), если происходит быстрая смена событий или вторая часть является следствием (выводом) (так что). Лес рубят – щепки летят.

Слова автора предшествуют прямой речи

А: «П!» А: «П?» А: «П…» А: «П».

Прямая речь предшествует словам автора:

«П», — а. «П?» — а. «П!» — а. “П…” – а.

Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п)

“П, – а, – п”. “Я подумаю об этом, – сказал отец, – но не сегодня”.

“П, – а. – П”. “Я подумаю об этом, – сказал отец. – Позвоните мне завтра”.

“П? – а. – П”. “Почему так поздно? – спросил отец. – Ты обещал быть раньше”.

“П! – а. – П”. “Лентяй! – воскликнул отец. — Надо лучше заниматься”.

“П… – а. – П”. “Ну что ж… – проговорил отец. — Надо подумать”.

“П, – а: – П”. “Это плохо, – сказал отец и добавил: – Не ходи туда”.

Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а)

А: “П”, – а. Отец сказал: “Я подумаю об этом”, – и вышел из комнаты.

А: “П!” – а. Воскликнув: “Ты лентяй!” – отец схватился за ремень.

А: “П?” – а. Отец спросил: “Почему так поздно?” – и ушел, не дожидаясь ответа.

Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая речь, то есть сопровождается словами автора. Белинский писал: «…».

Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается многоточием, которое может быть как перед цитатой, так и в середине или после нее.

Если после цитаты указывается фамилия автора или источник цитаты в И.п., то возможно следующее оформление:

«Значение Белинского в истории русской общественной мысли огромно» (Луначарский).

«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» (из аллегорической сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»).

Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни скобками

Береги честь смолоду.

Пословица.

- Двоеточие ставится после обобщающего слова перед рядом однородных членов.

На столе лежали фрукты: апельсины, бананы, яблоки.

- Двоеточие ставится если после обобщающего слова есть слова: «как то», «а именно», «то есть», «например», «как например». Перед этими словами ставится запятая.

Во дворе росли цветы, а именно: ромашки, васильки, одуванчики.

!!!После уточняющих слов такие как (со сравнительным оттенком значения) двоеточие не ставится: Первыми после зимы расцветают цветы, такие как крокусы, тюльпаны !!!!

- Тире ставится, если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов.

Яблоки, груши, сливы – все фрукты лежали на столе.

- Решать задание 21

- Решать варианты ЕГЭ

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Задание № 21 ориентировано на проверку умения экзаменуемых выполнять пунктуационный анализ небольшого текста. В вариантах единого государственного экзамена для анализа будут предложены тексты, пунктуационный анализ которых предполагает поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире. Количество верных ответов в задании ограничивается только количеством предложений в тексте. Для выполнения этого задания можно пользоваться материалами таблиц, приведённых ниже, а также материалами справочника сайта РЕШУ ЕГЭ к заданиям № 16−20.

Тире между подлежащим и сказуемым

| Тире ставится | Тире не ставится |

|---|---|

| 1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже (с нулевой связкой).

Москва — столица нашей Родины; Дважды два — четыре. |

1. Подлежащее и сказуемое выражены существительным или числительным в именительном падеже, но:

а) связка не нулевая (Брат был умный человек; Война есть безумие); б) при сказуемом есть сравнительный союз (как, будто, словно, точно, вроде как, всё равно что, что и др.) (Звёзды будто алмазы; Небо точно море); в) перед сказуемым стоит частица не (Бедность не порок); г) между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово (Сергей, кажется, врач); иногда — наречие (Сергей теперь известный художник), союз (Сергей тоже врач), частица (Март только начало весны); д) перед сказуемым стоит относящееся к нему дополнение (Сашка мне друг); е) сказуемое предшествует подлежащему (Хороший человек Фёдор Кузьмич); ж) подлежащее и сказуемое образуют неразложимый фразеологический оборот (Два сапога пара). |

| 2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже.

Курить — здоровью вредить. Мой долг — предупредить тебя об опасности. |

2. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное (числительное) в именительном падеже, но порядок слов обратный (сказуемое стоит перед подлежащим) и пауза между подлежащим и сказуемым отсутствует (Какое счастье сына обнимать!).

Обратите внимание: если пауза есть, то тире ставится и при обратном порядке слов (ср.: Это большое искусство — ждать). |

| 3. Сказуемое присоединяется к подлежащему с помощью слов это, вот, это есть, значит (в значении это есть), это значит (тире ставится перед этими словами).

Поймать ерша или окуня — это такое блаженство; понять — значит простить; безумство храбрых — вот мудрость жизни. |

3. Перед словами это, значит тире не ставится, если:

а) значит является вводным словом (в значении следовательно): Солнечные пятна исчезли; значит, солнце склонилось за полдень; б) значит является глаголом в значениях: 1. «означать (о словах, знаках, жестах)» (Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец); 2. «свидетельствовать о чём-то» (Если я молчу, то это не значит, что я с тобой согласен); 3. «иметь значение, быть существенным» (Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать); в) это является подлежащим, выраженным указательным местоимением: Это (что?) моя дочь; Это (что?) интересно). |

Тире в предложении с однородными членами при обобщающем слове

| Правило | Пример |

|---|---|

| Обобщающее слово заключает перечислительный ряд однородных членов, поэтому перед ним ставится тире | На лесной опушке, на полянке, на проталинках — всюду заметен весенний след. |

| Обобщающее слово стоит перед однородными и после обобщающего стоит двоеточие, а после однородных предложение продолжается, поэтому ставится тире | Всюду: на лесной опушке, на полянке, на проталинках — заметен весенний след |

| Однородные члены находятся в середине предложения, и возникает необходимость представить их как выражение попутного, уточняющего замечания, поэтому тире ставится с двух сторон | Всё, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. |

Тире при приложении

Приложение — определение, выраженное существительным.

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если перед приложением можно подразумевать без изменения смысла речи союз «а именно» | Основная директива — повышение качества продукции — выполняется успешно. |

| Если приложение стоит на конце предложения и присоединяется как бы в порядке добавления к сказанному | Со мною был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу |

| Если приложений несколько, чтобы установить границу между приложениями и определяемым существительным | Лютейший бич небес, природы ужас — мор свирепствует в лесах |

| Если приложение относится к одному из однородных членов, чтобы не смешивать приложения с однородным членом | В комнате сидела бабушка, мой брат — пятилетний Петя, сестра Нина и я. |

| Если внутри приложения есть запятые | Мы, дедовский храня обычай, несём домой из гор добычу — оленя, сбитого стрелой |

Тире при несогласованных определениях

| Правило | Примеры |

|---|---|

| Инфинитив в качестве определения отделяется от определяемого слова знаком тире, если определяемое имя уже имеет при себе определение. Инфинитивное определение в таком случае приобретает смысл дополнительного разъяснения (возможна вставка слов а именно) | Сбывалась старая вихровская мечта — еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди.

Я наложу на всех одну обязанность — творить. |

Тире при согласованных и несогласованных определениях

| Правило | Пример |

|---|---|

| Для обособления распространённых согласованных определений, стоящих в конце предложения, особенно при перечислении ставится тире | Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с пёрышками, и без пёрышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — чёрных, белых, жёлтых, кожаных… |

| Определения, расположенные внутри предложения, могут выделяться с двух сторон тире | Подглядывая в окошко, я вижу на своём дворе, как птицы всех мастей — чёрные, серебристо-шоколадные, белоснежные — слетаются к моим кормушкам. |

Тире при вставных конструкциях

| Правило | Пример |

|---|---|

| При помощи тире выделяются вставные конструкции, дополняющие или поясняющие основное предложение, выражающие чувства автора и т. д. (часто в произведениях художественной литературы) | Тут — делать нечего — друзья поцеловались (Кр.); Но — чудное дело! — превратившись в англомана, Павел Петрович стал в то же время патриотом (Т.) |

Тире при прямой речи

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если прямая речь стоит перед словами автора, то после неё ставится запятая и тире | «Это лошадь отца моего», — сказала Бэла. |

| Если на месте разрыва прямой речи не должно было быть никакого знака или должна была стоять запятая, точка с запятой, двоеточие или тире, то слова автора с обеих сторон выделяются запятыми и тире | «Я говорил вам, — воскликнул Максим Максимыч, — что нынче будет погода». |

Тире при диалоге

| Правило | Пример |

|---|---|

| В начале реплик диалога ставится тире | — Пора выходить, — сказала мама.

— Идём! — скомандовал отец. |

Тире в неполных предложениях

Неполнота предложения бывает связана с пропуском одного или не-скольких членов предложения. Различается неполнота эллиптическая (в самостоятельно употребляющихся предложениях с отсутствующим сказуемым) и контекстуальная (пропущенный член предложения восстанавливается из контекста).

| Правило | Пример |

|---|---|

| В частях сложного предложения с параллельной структурой, а также в простом предложении с однородными повторяющимися членами предложения, где пропущенный член восстанавливается из первой части предложения | У него одна история неизбежно вызывает в памяти другую, а та — третью, третья — четвертую, и потому нет его рассказам конца (Пауст.) |

| В простом предложении с пропущенным сказуемым, указывающим на направление движения | Татьяна — в лес, медведь — за нею (П.). |

| Если отсутствующий член предложения восстанавливается из предшествующих предложений | В другой комнате воссоздана мастерская ремесленника-ювелира. В третьей — хижина пастуха, со всей пастушьей утварью. В четвертой — обыкновенная водяная мельница. В пятой — обстановка хижины, где пастухи делают сыр (Сол.). |

| Тире ставится в предложениях, со-стоящих из двух компонентов со значением субъекта, объекта, обстоятельства (в разных сочетаниях) и построенных по схемам: «кто — кому», «кто — где», «что — кому», «что — куда», «что — как», «что — где», «что — за что» и др. | Литературные премии — ветеранам; Учебники — детям. |

| В самостоятельно употребляемых предложениях с отсутствующим сказуемым, не восстанавливаемым из контекста, может ставиться тире. Такие предложения расчленены паузой на два компонента — обстоятельственный и подлежащный | Над площадью — низко повисшая пыль (Шол.)

Однако при отсутствии паузы и логического ударения на обстоятельственном члене предложения тире не ставится: Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей (П.) |

Тире интонационное

Тире, называемое интонационным, может отделять любую часть предложения.

| Правило | Пример |

|---|---|

| В однотипно построенных частях сложного предложения без пропуска члена | Деньги — исчезают, работа — остаётся. |

| Интонационное тире между любыми членами предложения | Лежали мёртвые — и лепетали ужасную, неведомую речь. |

| Тире, которое ставится между членами предложения для выражения неожиданности или для обозначения логического ударения, также имеет интонационный характер | Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошёл — Швабрин. |

Тире соединительное

| Правило | Пример |

|---|---|

| Между словами и цифрами для указания пространственных, временных или количественных пределов («от … до») | Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Беспосадочный перелёт Москва — Хабаровск; Через эту станцию можно было выйти к большому пути Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Крестовые походы XI — XIII веков, репертуар театра на январь — март. Рукопись объёмом десять — двенадцать авторских листов (то же цифрами 10 — 12). |

| Тире ставится между двумя или несколькими именами собственными, совокупностью которых называется какое-либо учение, научное учреждение | Физический закон Бойля — Мариотта.

Матч Карпов — Каспаров. Матч «Спартак» — «Торпедо». |

| Тире ставится между отдельными словами для показа внутренней связи между ними | Завершился конгресс Международного союза архитекторов, проходивший под девизом «Архитектура — человек — окружающая среда».

Вчера — сегодня — завтра. |

Тире при присоединительных конструкциях

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если следует присоединительная конструкция, то перед ней ставится тире | «Мой дом — моя крепость» — эта народная мудрость передаётся от поколения к поколению. |

Постановка тире в бессоюзном сложном предложении

| Правило | Пример |

|---|---|

| Если во второй части содержится указание на быструю смену событий (между обеими частями можно вставить союз и). | Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой — изнутри поднялся собачий лай (Н. Гоголь). |

| Если во второй части выражается противопоставление по отношению к содержанию первой части (между частями можно вставить союз но или а). | Прошла неделя, месяц — он к себе домой не возвращался (А. Пушкин). |

| Если вторая часть заключает в себе следствие или вывод из того, о чем говорится в первой части (между частями можно вставить слова поэтому, тогда). | Я умираю — мне не к чему лгать (И. Тургенев). |

| Если в первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно добавить союз когда) | Ехал сюда — рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно — эту рожь люди едят (М. Пришвин). |

| Если первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй части (в начале первой части можно добавить союз если, когда в значении «если». | Будет дождик — будут и грибки; будут грибки — будет и кузов (А. Пушкин). |

| Если во второй части содержится сравнение с тем, о чем говорится в первой части (перед второй частью можно добавить союзы словно, будто). | Молвит слово — соловей поет (М. Лермонтов). |

| Если вторая часть (нередко неполное предложение) имеет изъяснительное значение (перед ней можно вставить союз что), причем в первой части не содержится интонационного предупреждения о последующем изложении какого-либо факта. | Вчера на соседнем зимовье рассказывали — медведь человека задрал (А. Арбузов). |

| Если вторая часть представляет собой присоединительное предложение и перед ним можно вставить слово это, которое может быть в самом предложении. | На стене ни одного образа — дурной знак (М. Лермонтов). |

Тире в сложноподчиненных предложениях

| Правило | Пример |

|---|---|

| При интонационном подчеркивании придаточные изъяснительные, реже условные и уступительные, стоящие впереди главного предложения, могут отделяться от него не запятой, а тире. | Буде спросит кто о чем — молчи… (А. Пушкин).

Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять (Н. Гоголь). Что она натура честная — это мне ясно… (И Тургенев). Пускай, как хотят, тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут — я воли своей не отдам (М. Салтыков-Щедрин). |

Для повторения других разделов синтаксиса и пунктуации рекомендуем обратиться к справочнику «СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ».

Пунктуационный анализ — Задание 21 ЕГЭ по русскому языку 2022. Теория и практика.

Чтобы решить 21 задание ЕГЭ по русскому необходимо знать следующие темы:

- Знаки препинания между подлежащим и сказуемым

- Знаки препинания при сравнительных оборотах

- Знаки препинания при уточняющих членах предложения

- Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения

- Знаки препинания при прямой речи, цитировании

- Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

- Тире в простом и сложном предложениях

Содержание

- Формулировка задания 21 ЕГЭ

- Алгоритм выполнения 21 задания:

- ТЕОРИЯ

- ТИРЕ

- ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

- ТИРЕ В НЕПОЛНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

- Знаки препинания в БСП (бессоюзном сложном предложении)

- Запятая ставится

- Точка с запятой ставится

- Двоеточие ставится, если отношения между частями БСП:

- ТИРЕ ставится,

- Знаки препинания при прямой речи

- Знаки препинания при цитировании

- Знаки препинания при обобщающем слове:

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Юрий Александрович Бычков – спецкор газеты «Советская культура», общественный деятель в области сохранения культурного наследия. (2)В 1967 году он оказался в Суздале. (3)Цель командировки – подготовить материал о том, как живут старинные российские города. (4)Когда материал был собран, Юрий Александрович решил вернуться в Москву не той дорогой, по которой ехал в Суздаль, а окружным путём – по ярославской трассе. (5)Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострому и Иваново – эти города посетил во время поездки Бычков. (6)По итогам командировки в газете «Советская культура» журналист Ю.А. Бычков опубликовал не единственную статью о Суздале, как планировалось изначально, а серию очерков под общим названием «Золотое кольцо», где каждому из городов посвятил отдельный материал. (7)В Москве он увидел, как блестят на солнце купола в Кремле, вспомнил очертания маршрута, по которому проехал, и о том, как блестела рожь вдоль дорог, – так и родилось сочетание «Золотое кольцо».

Алгоритм выполнения 21 задания:

- Внимательно прочитайте задание, вам будет необходимо найти предложения, в которых один из знаков препинания (ТИРЕ, или ДВОЕТОЧИЕ, или ЗАПЯТАЯ) ставится в соответствии с одним и тем же правилом.

- Выпишите номера предложений, в которых есть искомый знак препинания.

- Напротив каждого предложения напишите в черновике, каким правилом объясняется этот знак.

Например, 1-между подлеж. и сказ. 2 — приложение и т.д. - Запишите номера предложений, в которых пунктуационное правило одинаковое.

Будьте внимательны! могут быть разные вариации ответов.

ТЕОРИЯ

ТИРЕ

!!!!не путать с дефисом!!!!

Дефис (графически короче тире) разделяет части слова, а тире ставится между словами в предложении, поэтому дефис – орфографический знак, а тире – пунктуационный.

Дефис делит части составных слов (шкаф-купе, жар-птица, юго-запад), используется при присоединении некоторых приставок или частиц (скажи-ка, по-английски, кто-то), используется при переносе слова и при сокращении (д-р доктор, о-во общество).

ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Между подлежащим и сказуемым, если:

- Сущ Им. – Сущ.Им.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже БЕЗ связки.

Примеры: Биология – система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей средой)

- – это Перед словами «вот», «это», «значит», «это значит», «это есть».

Примеры: Все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихии.

- Инф. – инф.

Инф. – сущ. Им.

Сущ. Им. – инф.

Если и подлежащее, и сказуемое выражены неопределенной формой глагола ИЛИ один из главных членов предложения выражен неопределенной формой глагола, а другой – существительным в именительном падеже.

Примеры: Курить – здоровью вредить. Ждать – большое искусство. Наш долг – защищать крепость до последнего издыхания.

- Числ. Им. – числ Им.

Сущ. Им. — числ. Им.

Числ. Им – сущ. Им

Оба главных члена предложения выражены количественными числительными (или словосочетанием с числительным), а также если числительным выражен только один из главных членов предложения.

Примеры: Семью семь – сорок девять. Большая медведица – семь ярких звезд.

- Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом.

Пример: Мой друг – семи пядей во лбу.

- Если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — существительным в Им.п. ТОЛЬКО при:

— противопоставлении (Пример: Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой старик и практик…)

— логическом подчеркивании сказуемого (Пример: Я – страница твоему перу.)

В остальных случаях тире НЕ ставится. - Инф. – предикативное наречие на –О

Если сказуемое выражено наречием на –О, если между главными членами предложения содержится ярко выраженная ПАУЗА. (Примеры: Уступить – позорно. Готовиться к экзаменам – не так просто.)

ТИРЕ В НЕПОЛНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Неполное предложение — это предложения, в которых пропущен любой член предложения, необходимый для полноты строения и значения данного предложения.

!!!Не путайте неполные предложения с односоставными: в односоставных отсутствует подлежащее или сказуемое, но смысл предложения при этом понятен.

Когда пропущен член предложения, но его можно восстановить ЛОГИЧЕСКИ или из предыдущих частей предложения/ предложений.

Примеры: А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как!

Они стояли друг против друга: Олег – растерянный и смущенный, Нина – с выражением вызова на лице. И по всему небу – облака, как розовые перышки.

- Если предложение состоит из существительных в Дат. и Вин. падежах без грамматической основы.

Пример: Каждому молодому человеку – среднее образование.

- Тире ставится между словами, обозначающими пределы (от….до) :

Пространственные ( Поезд Москва – Санкт-Петербург)

Временные (Крестовые походы XI-XIII веков)

Количественные ( Запасы будут исчерпаны через десять — пятнадцать лет)

Между двумя именами собственными, обозначающими одно явление, учение, наименование и т.д. (закон Бойля – Мариотта, матч Каспаров – Карпов.)

Знаки препинания в БСП (бессоюзном сложном предложении)

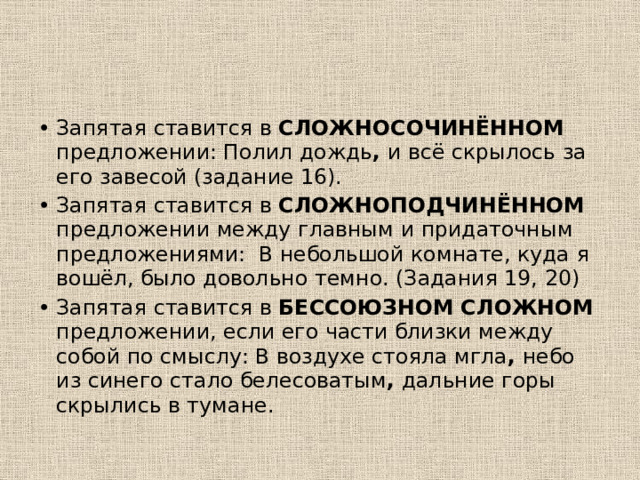

Запятая ставится

- если события в предложениях происходят последовательно или одновременно (можно подставить И)

Точка с запятой ставится

- если части БСП отдалены друг от друга по смыслу и предложение можно разбить на несколько простых: У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломой.

- между частями БСП при осложнении одной из частей или обеих частей (однородные члены, причастные, деепричастные обороты, уточнения, сравнительные обороты и т.д.)

Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари

Двоеточие ставится, если отношения между частями БСП:

- причинные (потому что)

- пояснительные (а именно)

- дополнительные (что)

ТИРЕ ставится,

если между частями БСП противительные(а, но), временные (когда), условные (если), сравнительные отношения (как, будто), если происходит быстрая смена событий или вторая часть является следствием (выводом) (так что). Лес рубят – щепки летят.

Знаки препинания при прямой речи

Слова автора предшествуют прямой речи

А: «П!» А: «П?» А: «П…» А: «П».

Прямая речь предшествует словам автора:

«П», — а. «П?» — а. «П!» — а. “П…” – а.

Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п)

“П, – а, – п”. “Я подумаю об этом, – сказал отец, – но не сегодня”.

“П, – а. – П”. “Я подумаю об этом, – сказал отец. – Позвоните мне завтра”.

“П? – а. – П”. “Почему так поздно? – спросил отец. – Ты обещал быть раньше”.

“П! – а. – П”. “Лентяй! – воскликнул отец. — Надо лучше заниматься”.

“П… – а. – П”. “Ну что ж… – проговорил отец. — Надо подумать”.

“П, – а: – П”. “Это плохо, – сказал отец и добавил: – Не ходи туда”.

Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а)

А: “П”, – а. Отец сказал: “Я подумаю об этом”, – и вышел из комнаты.

А: “П!” – а. Воскликнув: “Ты лентяй!” – отец схватился за ремень.

А: “П?” – а. Отец спросил: “Почему так поздно?” – и ушел, не дожидаясь ответа.

Знаки препинания при цитировании

Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая речь, то есть сопровождается словами автора. Белинский писал: «…».

Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается многоточием, которое может быть как перед цитатой, так и в середине или после нее.

Если после цитаты указывается фамилия автора или источник цитаты в И.п., то возможно следующее оформление:

«Значение Белинского в истории русской общественной мысли огромно» (Луначарский).

«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» (из аллегорической сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»).

Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни скобками

Береги честь смолоду.

Пословица.

Знаки препинания при обобщающем слове:

- Двоеточие ставится после обобщающего слова перед рядом однородных членов.

На столе лежали фрукты: апельсины, бананы, яблоки.

- Двоеточие ставится если после обобщающего слова есть слова: «как то», «а именно», «то есть», «например», «как например». Перед этими словами ставится запятая.

Во дворе росли цветы, а именно: ромашки, васильки, одуванчики.

!!!После уточняющих слов такие как (со сравнительным оттенком значения) двоеточие не ставится: Первыми после зимы расцветают цветы, такие как крокусы, тюльпаны !!!!

- Тире ставится, если обобщающее слово стоит после ряда однородных членов.

Яблоки, груши, сливы – все фрукты лежали на столе.

-

Постановка тире и двоеточия

-

Тире ставится между подлежащим и сказуемым:

-

Тире при приложении

-

Знаки препинания при прямой речи.

-

Постановка тире в бессоюзном сложном предложении

-

Постановка двоеточия в бессоюзном сложном предложении

-

Пунктуация при однородных членах с обобщающим словом

-

Когда ставится запятая

-

Смотрите наши видео

Задание № 21 теста ЕГЭ может быть сформулировано тремя способами:

1) Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

2) Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

3) Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

Приведём пример задания:

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Я люблю дорогу. (2)Дорога – это постоянная новизна впечатлений. (3)Дорога как жизнь: она всегда ведёт в будущее. (4)Радостно ощущать, что тебя что-то впереди ожидает. (5)«Вечное юное любопытство является ценнейшим в жизни качеством», – говорил Ромен Роллан.

(6)Путешественники бывают разные. (7)Одних влекут самые оживлённые, людные места, других – заповедные уголки природы. (8)Одним интересно осматривать памятники старины и фотографировать достопримечательности, другим – бродить по неведомым тропинкам необъятного родного края. (9)Путешествовать в одиночку по родным просторам – хорошая возможность не спеша осмыслить прожитую жизнь. (10)Отдых – это здоровые и естественные нагрузки, на которые изначально настроен наш организм.

За правильное выполнение этого задания вы получите один балл.

Какие же правила пунктуации могут встретиться при выполнении задания № 21?

к оглавлению ▴

Постановка тире и двоеточия

Тире ставится между подлежащим и сказуемым:

1) И подлежащее, и сказуемое выражены именем существительным.

Сущ. – сущ.

Погода – единственное препятствие, способное помешать исполнению нашего плана.

Сущ. – вот (это) сущ.

Самое большое богатство – это труд.

2) Подлежащее выражено именем числительным, а сказуемое – именем существительным.

Числ. – сущ.

Семь – загадочное число.

Подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое – именем числительным.

Сущ. – числ.

Высота водонапорной башни – двадцать четыре метра.

И подлежащее, и сказуемое выражены именем числительным.

Числ. – числ.

Два и пять – семь.

3) И подлежащее, и сказуемое выражены инфинитивом глагола.

Инф. – инф.

Учить – ум точить.

Инф. – значит инф.

Становиться мудрей – значит всё более познавать несовершенство нашего разума и нашего восприятия.

4) Подлежащее выражено инфинитивом глагола, а сказуемое – именем существительным.

Инф. – сущ.

Встретить друга – большая радость.

5) Подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое – инфинитивом глагола.

Сущ. – инф.

Счастье – жить в гармонии с природой.

6) Подлежащее выражено именем существительным, а сказуемое – устойчивым словосочетанием.

Сущ. – фразеологизм.

Его тактика – разделяй и властвуй.

7) Подлежащее выражено инфинитивом глагола, сказуемое – именем существительным, а между ними обособленное определение, выраженное причастным оборотом.

Инф., /п.о./, – сущ.

Установить площадь города, погрузившегося под воду, – задача фантастическая.

к оглавлению ▴

Тире при приложении

Приложение выражено именем существительным или именем существительным с зависимыми словами.

1) Тире ставится, если распространённое приложение имеет дополнительную информацию.

Сущ. – /приложение/.

Придёт апрель – /самый шумный месяц вешней воды/.

2) Тире ставится, если приложение носит пояснительный характер.

Сущ. – /приложение/.

Другое дело – /получение денег/ – точно так же встречало препятствие.

к оглавлению ▴

Знаки препинания при прямой речи.

Прямая речь – это один из способов передачи чужой речи.

Далее приведены схемы, по которым легко ориентироваться при постановке знаков препинания.

А – слова автора с большой буквы.

П – прямая речь с большой буквы.

а – слова автора с маленькой буквы.

п – прямая речь с маленькой буквы.

СЛОВА АВТОРА ПЕРЕД ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ

А: «П».

А: «П…»

А: «П!»

А: «П?»

СЛОВА АВТОРА ПОСЛЕ ПРЯМОЙ РЕЧИ

«П», – а.

«П…» – а.

«П!» – а.

«П?» – а.

СЛОВА АВТОРА ВНУТРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ

«П, – а, – п».

«П? – а. – П».

«П! – а. – П».

«П, – а, – п!»

«П, – а: – П».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ВНУТРИ АВТОРСКИХ СЛОВ

А: «П», – а.

А: «П!» – а.

А: «П?» – а.

Приведём примеры к некоторым схемам:

«Горек чужой хлеб, – говорил Данте, – и тяжелы ступени чужого крыльца».

Дети закричали: «Волк!» – и бросились врассыпную.

«Ничего себе…» – удивился Иван.

к оглавлению ▴

Постановка тире в бессоюзном сложном предложении

1) [ ] – [быстрая смена событий].

Я постучал – открыли сразу.

2) [ ] – [противопоставление].

План есть – действий нет.

3) [ ] – [сравнение].

Посмотрит – рублём одарит.

4) [условие] – [ ].

Назвался груздем – полезай в кузов.

5) [время] – [ ].

Зубы у всех были крепкие, ешь – хруст стоит.

6) [ ] – [результат].

Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

7) В неполном предложении (чаще отсутствует сказуемое во второй части сложного предложения).

Куда-то пошёл, а куда – не помнит.

к оглавлению ▴

Постановка двоеточия в бессоюзном сложном предложении

1) [ ]: [пояснение].

И вдруг произошло чудо: я попал на концерт.

2) [ ]: [ ] и увидел, что… / и услышал, что…

Я сразу догадался: мы выиграли.

3) [ ]: [причина].

Успокойтесь: рана не опасная.

4) [ ]: [ ]?

Зададим себе вопрос: растёт ли на земле зло?

Пунктуация при однородных членах с обобщающим словом

1) Когда обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения, то перед ними ставится ДВОЕТОЧИЕ:

ʘ: и О, и О, и О

Снег покрыл всё: и деревья, и дома, и стога сена.

2) Если однородными членами, стоящими после обобщающего слова, предложение не заканчивается, то после них ставится ТИРЕ:

ʘ: О, О, О – …

Всё вокруг хаты: подсолнухи, акация, сухая трава – было покрыто шершавой тканью.

3) Если обобщающее слово стоит после однородных членов предложения, то ставится ТИРЕ:

О, О, О – ʘ.

В саду, в доме – всюду стояла тишина.

После обобщающих слов могут стоять вводные слова (словом, одним словом…), уточняющие слова (как-то, а именно например…). ЗАПОМНИТЕ: в этом случае перед ними ставится запятая, а перед однородными членами, как всегда, двоеточие. Пример:

В парке были представлены различные виды хвойных деревьев, как-то: сосна, ель, пихта.

к оглавлению ▴

Когда ставится запятая

1) При однородных членах.

Клёны, берёзы, осины уже сбросили листья.

2) При вводных словах, словосочетаниях и конструкциях.

Теперь, мне кажется, дела должны пойти неплохо.

3) При обращении.

Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.

4) При обособлении определений.

А он, мятежный, просит бури…

5) При обособлении приложений.

Санкт-Петербург, крупнейший научный центр нашей страны, расположен на берегах Невы.

6) При обособлении обстоятельств.

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь.

7) При уточняющих членах предложения.

Эти книги мы нашли в нашем деревенском доме, на чердаке.

«Мы погуляем до обеда», – сказали дети.

9) В сложносочинённом предложении.

Величественное море к вечеру совсем утихло, и только изредка глухо вздыхало.

10) В сложноподчинённом предложении.

Я попал в дом, которого никогда не видел.

11) В бессоюзном сложном предложении.

Пришла зима, на землю лёг снег.

12) При сравнительном обороте.

Они дрожат, как осиновые листочки.

Наши преподаватели помогут вам в подготовке — записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку онлайн

к оглавлению ▴

Смотрите наши видео

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Задание 21 ЕГЭ по русскому языку» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.03.2023

Мы продолжаем исследовать уровни языковой системы, опираясь на книгу «Русский язык: понимаю — пишу — проверяю». Речь пойдет о бессоюзном сложном предложении.

Урок 35. Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложносочиненным предложениям. Запятая, точка с запятой и тире в таких предложениях. Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложноподчиненным предложениям. Двоеточие и тире в таких предложениях. Вариативность знака. Все случаи постановки двоеточия и тире в бессоюзных сложных предложениях. Сложные предложения с бессоюзной связью, сочинением и подчинением.

Бессоюзным называется такое сложное предложение, части — грамматические основы — которого объединяются без посредства союзов, а только при помощи смысла и интонации.

Интонационное скрепление простых предложений в бессоюзном сложном предложении указывает на то, что эти конструкции присущи прежде всего разговорной речи, где отсутствие союзов восполняется интонацией, а также мимикой и жестами:

Жаль, меня не было вчера на вечеринке, я бы музыку поставил — закачаешься.

Задание. Кому может принадлежать подобное высказывание? Сколько грамматических основ в этом предложении? Сколько односоставных предложений входит в общее сложное предложение?

Теперь сравните данное предложение с аналогичным союзным:

Жаль, что меня не было вчера на вечеринке, а то я бы такую музыку поставил, что все бы закачались.

Появились союзы, изменилась грамматическая форма последнего предложения — а что ушло?

Постановка союзов на месте соединения частей позволяет сделать вывод, что бессоюзные сложные предложения по характеру смысловых отношений между частями могут быть синонимичны сложносочиненным или сложноподчиненным предложениям.

I. Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложносочиненным предложениям. Запятая, точка с запятой и тире в таких предложениях. Бессоюзные сложные предложения, синонимичные предложениям с присоединением. Учимся создавать высказывания

Части бессоюзного сложного предложения, синонимичного сложносочиненному предложению, могут по-разному логически соотноситься между собой, и в зависимости от этого соотношения на месте интонационной паузы ставятся знаки препинания запятая, точка с запятой или тире.

Запятая ставится в том случае, если части бессоюзного сложного предложения соотносятся как простые предложения, передающие соединительные отношения. Тогда между частями на месте запятых можно вставить союз и, например (следите за интонацией перечисления):

Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал. (И. Бунин)

Точка с запятой ставится в том случае, если части бессоюзного сложного предложения соотносятся как простые предложения с перечислением, но при этом более распространены и менее связаны по смыслу. Например:

За деревянным, кирпичного цвета вокзалом видны тройки, громыхают бубенчики, кричат наперебой извозчики; зимний день сер и тепел. (И. Бунин)

Задание. Какой знак препинания, показывающий, что мысль завершена, можно поставить на месте точки с запятой? Подумайте, чем мог руководствоваться автор, не заканчивая в этом месте предложение, а продолжая его. Подумайте, почему точку с запятой часто относят к авторским знакам препинания.

Тире ставится в двух случаях:

1) если части бессоюзного сложного предложения соотносятся как простые предложения с сопоставлением, передающие быструю смену событий или неожиданный результат действия. Между этими частями можно вставить союз и, например:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова. (И. Крылов)

2) если части бессоюзного сложного предложения соотносятся как простые предложения с противительными отношениями и противопоставлением. Тогда между частями можно поставить союзы а или но, например:

На дворе в морозном пару краснело солнце — в доме было тепло. (И. Бунин)

Задание. Прочитайте сложносочиненные предложения. Образуйте из них бессоюзные предложения и запишите, расставляя знаки препинания сообразно логическому отношению частей предложения и вашей интонации. Проанализируйте оттенки смысла.

1. Образовалась течь, и лодка стала погружаться в воду. 2. Все пришли на праздник, а я нет. 3. Мы свернули с дороги, и ноги тут же увязли в грязи. 4. Часы пробили одиннадцать, и пора было ложиться спать. 5. Собака смирно лежала у калитки, но я все равно боялся двинуться дальше.

Задание. Укажите предложение, где на месте пропуска не должно стоять тире. Проанализируйте ответ.

1) Друг, достигший власти, _ потерянный друг.

2) Все это: жизнь, быт, отсутствие средств _ навалилось на семью.

3) В зеркале отражается тело, в глазах _ душа.

4) Сады _ есть обязательная принадлежность античных лицеев и академий.

Ответ: 4.

II. Бессоюзные сложные предложения, синонимичные сложноподчиненным предложениям. Двоеточие и тире в таких предложениях. Вариативность знака. Все случаи постановки двоеточия и тире в бессоюзных сложных предложениях.

В бессоюзных сложных предложениях, синонимичных сложноподчиненным предложениям, между частями — грамматическими основами — устанавливаются различные логические отношения, при которых часть, соответствующая главному предложению, может находиться до или после части, соответствующей придаточному. В бессоюзных сложных предложениях, синонимичных сложноподчиненным, на месте соединения частей ставятся двоеточие или тире.

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, если предложение, соответствующее по смыслу главному, будет находиться в первой части бессоюзного предложения, а соответствующее придаточному, которое поясняет главное, — во второй. В этом случае вторая часть может соответствовать различным видам придаточных:

1) вторая часть соответствует придаточному изъяснительному с союзом что, например:

Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за плечо и толкает. (И. Тургенев) = Вдруг я чувствую, что кто-то берет меня за плечо и толкает.

Перед второй частью, соответствующей придаточному изъяснительному с союзом что, могут отсутствовать слова, передающие состояние говорящего (и увидел, и услышал, и почувствовал и т. п.), например:

Сережка оглянулся: пожар охватывал школу все больше и больше. (А. Фадеев);

2) вторая часть соответствует придаточному причины с союзами потому что, так как, поскольку, например:

Ответить Миллер не успел: лодка вышла в буруны. (К. Паустовский) = Ответить Миллер не успел, потому что лодка вышла в буруны.

Проверкой смысловых отношений и выбора знака может служить подстановка слов а именно к пропущенному вопросу от главной к придаточной части. Проделайте эту работу над приведенными примерами.

Задание. Объясните знаки препинания в предложении, где бессоюзная часть общая для двух частей, соединенных сочинительной связью: Ответить он не успел: лодка вышла в буруны и началась качка.

Тире в бессоюзном сложном предложении, синонимичном сложноподчиненному, ставится в следующих случаях:

1) если первая часть бессоюзного предложения соответствует главной части сложноподчиненного предложения, а вторая часть — придаточному следствия, имеющему значение «поэтому» с союзом так что, например:

Светает — надо вставать. = Светает, так что надо вставать. = Светает, поэтому надо вставать.;

2) если первая часть бессоюзного предложения соответствует придаточному условному с союзом если или времени с союзом когда, а само действие обозначено во второй части, соответствующей главной, например:

Лес рубят — щепки летят. (Пословица) = Когда (если) лес рубят, (то) щепки летят.

Проверкой постановки знака может служить слово значит во второй части. Проделайте эту работу на примере предложения.

3) если вторая часть соответствует придаточному сравнительному со сравнительными союзами, например:

Береза в лесу без вершины — хозяйка без мужа в дому. (Н. Некрасов) = Береза в лесу без вершины, как (словно, будто) хозяйка без мужа в дому.

Задание. Переведите представленные ниже бессоюзные сложные предложения в сложноподчиненные с придаточными причины и следствия и проанализируйте двоеточие и тире, отражающие смысловые отношения частей в бессоюзных предложениях.

1) Гнездо птицы разорено — она жалобно кричит.

2) Птица жалобно кричит: ее гнездо разорено.

Вспомним, что в простом предложении перед приложением, если оно поясняет значение определяемого существительного и перед ним можно поставить слова а именно: Я не слишком люблю это дерево — осину. (И. Тургенев)

В бессоюзном же предложении, если вторая часть поясняет первую и пред ней можно поставить слова а именно, ставится двоеточие. Однако факт постановки тире в схожей смысловой ситуации порождает вариативность знака, поэтому в бессоюзном предложении, синонимичном сложноподчиненному с придаточным причины, иногда вместо двоеточия как авторский знак препинания ставится тире, например:

На молу погасли огни — теплоход ушел. (К. Паустовский) = На молу погасли огни, потому что теплоход ушел.

Активность тире объясняется еще и тем, что это не только показатель смысловых отношений, но и резкий разграничитель, что особенно важно в бессоюзном предложении.

При написании упражнений используйте традиционную пунктуацию — это научит вас лучше ориентироваться в смысловых отношениях между частями сложного предложения.

Перед вами сводные правила постановки двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении.

Двоеточие

1. Второе предложение раскрывает содержание первого. Между ними можно вставить а именно:

Большинство сходилось на одном: старые законы не годятся. (А. Фадеев)

2. Второе предложение указывает причину того, о чем говорится в первом. Между ними можно вставить потому что:

Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли. (И. Тургенев)

3. Второе предложение дополняет смысл первого. Между ними можно вставить что:

Вдруг я чувствую: кто-то берет меня за плечо и толкает. (И. Тургенев)

4. В первом предложении опущены слова и увидел, и услышал, и почувствовал:

Сережка оглянулся: пожар охватывал школу все больше и больше. (А. Фадеев)

Тире

1. Первое предложение указывает на условие или время действия второго. В начале предложения можно вставить когда, если, между предложениями — значит:

За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. (Пословица)

2. Содержание второго предложения резко противопоставляется содержанию первого. Между ними можно вставить а, но:

Давно пора бы каждому свернуть своей дорогой — они рядком идут. (Н. Некрасов)

3. Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом. Между ними можно вставить так что:

Ударил сильнейший гром — задрожали все окна. (А. Писемский)

4. Второе предложение заключают в себе неожиданный результат, смену событий. Между ними можно вставить и:

Игнат спустил курок — ружье дало осечку. (А. Чехов)

5. Предложения содержат сравнение. Между ними можно вставить будто, словно:

Молвит слово — соловей поет. (М. Лермонтов)

Задание. В каком предложении не ставится тире?

1) Далеко ли до ближайшей станции спросили мы у проводника.

2) Летние ночи короткие.

3) Ученье путь к уменью.

4) Хочешь есть калачи не лежи на печи.

III. Теперь обратимся к сложным синтаксическим конструкциям с бессоюзной связью.

Рассмотрим сложное предложение, где цифрами отмечены простые предложения (читая, сопоставляйте интонационные паузы со знаками препинания):

(1) На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, (2) но лес еще не одет, (3) и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: (4) кукушка на голый лес — (5) считается нехорошо. (М. Пришвин)

Задание. В каком месте внутри предложения вы бы поставили точку?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно увидеть, где в предложении практически заканчивается одна мысль и начинается другая. Конечно, после третьего предложения перед четвертым на месте двоеточия, где интонационная пауза особенно значительна и есть признаки стыковки двух лексико-грамматических блоков:

а) оба блока закончены информационно, лексически и грамматически;

б) после двоеточия происходит поворот смысла всего высказывания: вступает автор-повествователь, который объясняет содержание первого блока — прилет кукушки в весенний лес. В связи с этим меняется тип речи: в первом блоке описание, во втором — рассуждение.

Первые три предложения первого лексико-грамматического блока соединены сочинительной связью: между первым и вторым предложением противительные отношения (союз но), между вторым и третьим — соединительные (союз и).

Четвертое и пятое предложения второго лексико-грамматического блока соединены бессоюзной связью, при этом четвертое предложение относится к пятому как придаточное условное: (если) кукушка (прилетела) на голый лес, (то) (это) считается нехорошо, поэтому между ними стоит тире.

Задание. Прочитайте предложения, сопоставляя интонацию со знаками препинания. Помните — все непонятные слова необходимо проверить по словарю. Выявите в предложениях грамматические основы. Найдите сложные синтаксические конструкции с лексико-грамматическими блоками. Объясните все знаки препинания.

1. Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. (М. Булгаков)

2. Я, признаться, не слишком люблю это дерево — осину, с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прикрепленных к длинным стебелькам. (И. Тургенев)

3. Приглядишься: не облака плывут — луна плывет, и близ нее льется золотая слеза звезды; луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду. (И. Бунин)

8 января 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Пунктуационный анализ.

→ Тире в простом и сложном предложениях.

→ Тире в бессоюзном сложном предложении.

→ Тире в прямой речи и диалоге.

→ Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

→ Пунктуация при приложении.

→ Двоеточие в простом предложении.

→ Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

→ Скобки.

→ 21t-ru.pptx | 21t-ru.pdf

→ Практика.

→ Решаем вместе 21 задание.

Автор: Наталья Александровна Рыкалова.

21 задание. Теория и пояснения к заданию

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

- Задание 21 представляет собой пунктуационный анализ предложений в связном тексте.

- Данное задание ориентировано на умение объяснять постановку знаков препинания в предложении и находить соответствие с одним и тем же правилом пунктуации .

Повторим теорию Виды сложных предложений

- Союзные

- Бессоюзные . Я сижу в своем саду, горит светильник.

- С разными видами связи . Ударил гром, сверкнула молния, и скоро послышался шум дождя.

- Сложносочинённые. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит.

- Сложноподчинённые. Я знаю, что я ничего не знаю.

Сложноподчинённые предложения

Ставим запятую

- Между простыми предложениями, входящими в состав сложного.

- При использовании составных союзов. В зависимости от смысла, запятая ставится либо перед союзами, либо внутри них.

- Между однородными придаточными предложениями знаки препинания ставятся так же, как и между однородными членами предложения.

Не ставим запятую

- Между стоящими рядом союзами что если, что хотя , если дальше имеется вторая часть союза то (но) или так .

- Если перед союзом (союзным словом) стоит отрицание не .

- Если придаточную часть составляет одно союзное слово .

- Перед подчинительным союзом, если ему предшествуют слова в частности, то есть, а именно, особенно .

- Перед устойчивыми оборотами как угодно, куда ни шло, во что бы то ни стало, сколько угодно, неизвестно куда, как ни в чём не бывало и т. д.

В бессоюзных сложных предложениях

- Запятую ставим

- между простыми предложениями, входящими в состав сложного, если они кратки и связаны между собой:

- Громоздились тучи, сверкали молнии, шёл дождь.

Двоеточие ставим:

- Второе предложение указывает на причину того, о чем говорится в первом (по смыслу между ними можно вставить союз потому что) :

- Любите книгу: (=потому что) она поможет разобраться в путанице жизни.

- Второе предложение раскрывает содержание первого (по смыслу между ними можно вставить слова, а именно ):

- Картина переменилась: (=а именно) снег стаял, влажная земля дымилась, пробивалась трава.

- Второе предложение дополняет первое (по смыслу между ними можно вставить подчинительный союз что : “чувствую, что…” ):

- Вдруг чувствую:(=что) кто-то тянет меня в сторону.

- Второе предложение выражает прямой вопрос :

- Скажи мне, ветка Палестины: где ты росла, где ты цвела?

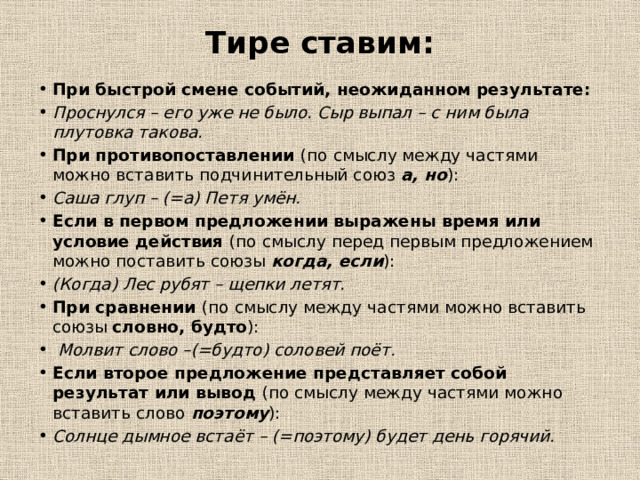

Тире ставим:

- При быстрой смене событий, неожиданном результате:

- Проснулся – его уже не было. Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

- При противопоставлении (по смыслу между частями можно вставить подчинительный союз а, но ):

- Саша глуп – (=а) Петя умён.

- Если в первом предложении выражены время или условие действия (по смыслу перед первым предложением можно поставить союзы когда, если ):

- (Когда) Лес рубят – щепки летят.

- При сравнении (по смыслу между частями можно вставить союзы словно, будто ):

- Молвит слово –(=будто) соловей поёт.

- Если второе предложение представляет собой результат или вывод (по смыслу между частями можно вставить слово поэтому ):

- Солнце дымное встаёт – (=поэтому) будет день горячий.

Запятая нужна

- На стыке подчинительных союзов или сочинительного и подчинительного союзов запятая между ними ставится , если можно изъять придаточное предложения и конструкция всего предложения не потребует перестройки.

- Мы гуляли по набережной и , (когда начался дождь), открыли зонты .

- [Мы гуляли по набережной], ( поэтому, (когда начался дождь), зашли в кафе).

Запятая не нужна

- На стыке подчинительных союзов или сочинительного и подчинительного союзов запятая между ними не ставится , если за придаточным предложением следует вторая часть двойного союза ( ТОНОТАК ). Начался дождь. [Он знал],( что если он выйдет на улицу), [ то промокнет до нитки].

Виды подчинения придаточных частей

Последовательное

Первое придаточное относится к главной части, второе придаточное – к первому, третье – ко второму

«Люди, к сожалению, мало черпают из книг «о хороших манерах» потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры» (По Д.С. Лихачеву).

Союзы могут оказываться рядом; на стыке двух союзов ставится запятая, если у второго союза нет продолжения в виде слов «то, так, но», и не ставится, если такое продолжение есть

Однородное

Все придаточные относятся к одному главному, имеют одно значение, отвечают на один и тот же вопрос

«Если человек не умеет понять другого, приписывая ему только злые намерения, и если он вечно обижается на других, это человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим» (По Д.С. Лихачеву).

При однородных придаточных могут находиться сочинительные союзы; запятые перед ними ставятся так же, как в однородных членах

Параллельное

Все придаточные относятся к одному главному, но имеют разное значение и отвечают на разные вопросы

«Если стремиться к высокой цели низкими средствами, то неизбежно потерпишь крах, так что поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна» (По Д.С. Лихачеву).

Задание 21 представляет собой пунктуационный анализ предложений в связном тексте.

- Данное задание ориентировано на умение объяснять постановку знаков препинания в предложении и находить соответствие с одним и тем же правилом пунктуации . Для этого необходимо видеть структуру предложения, понимать:

- 1.Простое оно или сложное.

- 2.Союзное или бессоюзное.

- 3. Чем осложнено.

- 4.Уметь находить главные и второстепенные члены предложения.

I.Постановка ЗАПЯТОЙ.

- Запятая (запятые) в ПРОСТОМ предложении ставится , если в предложении есть:

- 1.Обособленные определения: Костёр, разожжённый охотником в снегу , освещает дремлющую у огня собаку. (Задание 17)

- 2.Обособленные обстоятельства: Однажды, возвращаясь домой , я нечаянно пошёл по незнакомой тропинке. (Задание 17)

- 3.Обособленные приложения: Добродушный старичок, больничный сторож , сразу же открыл мне дверь. (Задание 17)

- 4.Однородные члены предложения: Город вдали тихо пламенел и сверкал синими, белыми, жёлтыми огнями. (Задание 16)

- 5.Обращения: Низкий дом с голубыми ставнями , не забыть мне тебя никогда. (Задание 18)

- 6. Вводные слова: На моё счастье , погода всё время стояла великолепная. (Задание 18)

- 7.Обособленные дополнения. Дополнения, выраженные существительными с предлогами кроме, за исключением, помимо, сверх, включая, исключая, сверх, вместо (и другие со значением «включение», «исключение», «замещение») , выделяются запятыми: Сквозь пыль не было видно ничего, кроме блеска молний .

- 8.Обособленные уточняющие обстоятельства (чаще места, времени, образа действия), отвечающие на вопросы: Где именно? Когда именно? Как именно? – Всё здесь, в этой деревне , казалось безмятежно мирным.

- 9. Сравнительные обороты с союзами как, как будто, словно, точно, что : У Даши катились крупные, как горох , слёзы.

- 10. В предложениях с прямой речью: «Я скоро приеду» , — тихо произнесла Таня.

- Запятая ставится в СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ предложении: Полил дождь , и всё скрылось за его завесой (задание 16).

- Запятая ставится в СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ предложении между главным и придаточным предложениями: В небольшой комнате, куда я вошёл, было довольно темно. (Задания 19, 20)

- Запятая ставится в БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ предложении, если его части близки между собой по смыслу: В воздухе стояла мгла , небо из синего стало белесоватым , дальние горы скрылись в тумане.

ТИРЕ

- !!!!не путать с дефисом!!!! Дефис (графически короче тире) разделяет части слова, а тире ставится между словами в предложении, поэтому дефис – орфографический знак, а тире – пунктуационный. Дефис делит части составных слов (шкаф-купе, жар-птица, юго-запад), используется при присоединении некоторых приставок или частиц (скажи-ка, по-английски, кто-то), используется при переносе слова и при сокращении (д-р доктор, о-во общество)

II. Постановка ТИРЕ.

- 1. Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если они выражены

- а) существительными в И.п.: Книга – источник знаний.

- б) числительными: Дважды три – шесть .

- в) двумя инфинитивами: Жить в лесу – подчиняться его законам.

- г) один главный член – существительным, другой – инфинитивом: Моя мечта – увидеть мир.

- д) если перед сказуемым стоят слова это, вот, значит : Лето – это маленькая жизнь.

- 2.Перед обобщающим словом после однородных членов предложения: На земле, на деревьях, на крышах – везде лежал снег.

- 3. Тире ставится для обособления некоторых приложений :

- а) если перед приложением можно вставить слова например, а именно : Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии – орлом , парящим над дельфинами.

- б) если перед приложением , стоящим в конце предложения, есть разъяснение такого приложения : Стоял чудесный апрельский день – лучшее время в Арктике .

- в) для выделения с двух сторон приложений , носящих пояснительный характер: Достали глубиномер – гирьку на длинной бечёвке – и промерили глубину.

Подсказка!

- Чтобы не спутать постановку тире в предложении с приложением с постановкой тире между подлежащим и сказуемым, нужно найти главные члены: Стоял чудесный апрельский день – лучшее время в Арктике. (Подлежащее – день ; сказуемое – стоял ; время – приложение, разновидность определения. Оно не может быть однородным сказуемым со словом «стоял», так как однородные члены предложения должны относиться к одной части речи: «стоял» — глагол, «время» — существительное. Также в предложениях с приложением нужно найти определяемое слово и от него поставить вопросы: Кто именно? Что именно? Какой именно?

- 4. В неполных предложениях, то есть таких, в которых пропущен какой-либо член предложения, легко восстанавливаемый по контексту: Мир освещается солнцем, а человек – знанием (пропущено сказуемое освещается ).

- 5. Соединительное тире ставится для обозначения пределов («от… до»): пространственных, временных, количественных. План на январь – март; груз массой 300 – 350 тонн; поезд «Москва – Екатеринбург». Также тире ставится между двумя или несколькими именами собственными, совокупностью которых называется какое-либо учение, научное учреждение и т.п.: физический закон Бойля – Мариотта.

- 6. В предложениях со вставными конструкциями , которые вносят в основное предложение дополнительные сведения, замечания, уточнения и т.д. Их можно изъять из предложения без нарушения основного смысла. Они находятся в середине предложения или в конце его, но не в начале (как, например, вводные слова). Выделяются не только тире, но и скобками. Эта вещица обошлась кому-то – если не ему самому – в кругленькую сумму.

- 7. Тире в предложениях с прямой речью ставится перед словами автора: «Прощай, друг!» — произнёс Володя.

- 8. Перед каждой репликой в диалоге :

- — Ты ведь заболел, — сказал я.

- — Вовсе я не заболел, — возразил брат.

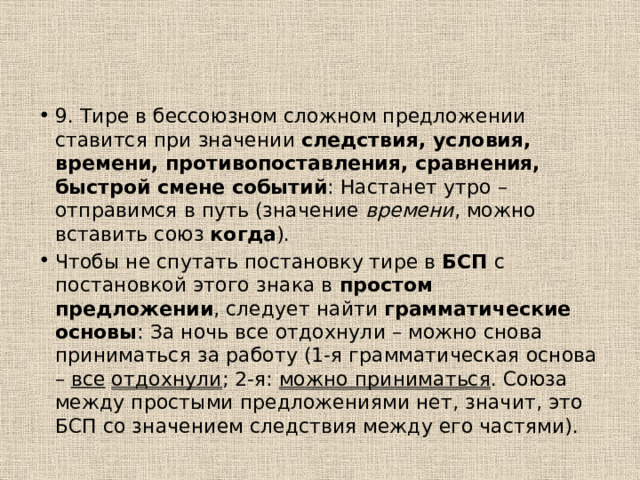

- 9. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится при значении следствия, условия, времени, противопоставления, сравнения, быстрой смене событий : Настанет утро – отправимся в путь (значение времени , можно вставить союз когда ).

- Чтобы не спутать постановку тире в БСП с постановкой этого знака в простом предложении , следует найти грамматические основы : За ночь все отдохнули – можно снова приниматься за работу (1-я грамматическая основа – все отдохнули ; 2-я: можно приниматься . Союза между простыми предложениями нет, значит, это БСП со значением следствия между его частями).

III. Постановка ДВОЕТОЧИЯ.

- 1. После обобщающего слова перед однородными членами предложения: Все поднялись на освобождение Родины: и армия, и мирные жители, и крестьяне.

- 2.В предложениях с прямой речью после слов автора: Чичиков сказал : «Я хотел бы купить крестьян».

- 3. В бессоюзном сложном предложении, если вторая часть предложения раскрывает, поясняет содержание первой (можно вставить а именно ); дополняет (можно в 1-й части вставить слова и увидел, и услышал, и понял, и почувствовал , а во 2-ю часть союз что ); указывает причин у того, о чём говорится в 1-й части (можно вставить союз потому что ): Я посмотрела на небо: над городом собирались свинцовые тучи (… и увидела, что над городом собирались свинцовые тучи).

IV. Постановка СКОБОК.

- 1.Скобками выделяются вставные конструкции , представляющие собой:

- а) попутные авторские замечания: Я не понимал (теперь я понял) , как были обидны для матери мои резкие слова.

- б) дополнения или пояснения основного содержания: Он тепло оделся (это было уже в конце сентября) и выехал со двора.

- в) слова, выражающие эмоции : Быть может (лестная надежда!) , укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: «То-то был Поэт!»

Алгоритм выполнения:

- 1. Внимательно прочитайте задание, вам будет необходимо найти предложения, в которых один из знаков препинания (ТИРЕ, или ДВОЕТОЧИЕ , или ЗАПЯТАЯ) ставится в соответствии с одним и тем же правилом. 2. Выпишите номера предложений, в которых есть искомый знак препинания. 3. Напротив каждого предложения напишите в черновике, каким правилом объясняется этот знак. Например, 1-между подлеж. и сказ. 2 — приложение и т.д. 4. Запишите номера предложений, в которых пунктуационное правило одинаковое. Будьте внимательны! могут быть разные вариации ответов.

Пояснения к решению заданий:

- 1.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

- (1)Главная пчелиная работа – опыление. (2)Пчёлы опыляют до 90% сельхозкультур. (3)Словом, пчёлки – существа полезные. (4)Вот только в обозримом будущем эти полезные существа – медовые труженики — могут исчезнуть с лица Земли. (5)Так, в последние годы в США за сезон погибает до 60% пчелиных семей, а в Западной Европе – до 70%. (6)Возможно, виной этому является применение пестицидов. (7)Поэтому в Германии, Франции и Италии запрещено применять восемь препаратов, содержащих имидаклоприд. (8)И это правильно, ведь мир без пчёл – это мир без садов и полевых цветов, без фруктов и овощей, без кормов для скота, а значит, планета без мяса и молока. (9)«Если с лица Земли исчезнут пчёлы, человечество просуществует четыре года», — считал учёный Альберт Эйнштейн.

Решение

- 1)Между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными.

- 2) –

- 3)Между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными.

- 4) Обособляется приложение «медовые труженики». Не путать с постановкой тире между подлежащим и сказуемым. Определяемое слово – «существа» (подлежащее), сказуемое – «могут исчезнуть» (глагол). Таким образом, в предложении уже есть сказуемое, приложение «медовые труженики не может быть вторым однородным сказуемым, т.к. «труженики» — существительное.

- 5) Неполное предложение, пропущено сказуемое «погибает».

- 6) –

- 7) –

-

Между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными.

- 9) В предложении с прямой речью перед словами автора.

- Ответ: 138

- 2. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

- (1)Тревожные звоночки раздавались давно: в 70-х годах XX века в Калифорнии вдруг вымерла половина пчелиных колоний, а в Великобритании исчезло 23 вида пчёл и ос. (2)Но настоящая паника началась сейчас, когда до людей дошло: пчела — первое звено в пищевой цепочке, и исчезновение пчёл означает разрушение всех остальных звеньев. (3)В вымирании медовых тружеников виноваты многие факторы: глобальное потепление, массовое заражение микроспоридией, клещ варроа – самый опасный враг пчёл, мобильная связь в формате 4G. (4)А если вместе с пчёлами исчезнут и шмели, осы и муравьи, то человечеству грозит голодная смерть. (5)Учёный Альберт Эйнштейн предупреждал: «Если с лица Земли исчезнут пчёлы, человечество просуществует четыре года».

Решение

- 1)БСП, 2-е предложение указывает причину того, о чём говорится в 1-м предложении.

- 2)БСП, 2-е предложение поясняет содержание 1-го.

- 3) Двоеточие после обобщающего слова «факторы».

- 4) –

- 5) В предложении с прямой речью.

- Ответ: 12

- 3. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

- (1)По разным прогнозам, пчёлы могут полностью исчезнуть на Земле от 2035 года до конца нынешнего столетия. (2)Через год после исчезновения пчёл растения перестанут давать урожай. (3)После смерти цветочных растений пару-тройку лет продержатся кормовые травы, но они не дают семян. (4)С их вымиранием вымрет и скот. (5)Дальше – хуже. (6)Мы больше не увидим яблок, моркови, винограда, масличных культур и прочих продуктов. (7)Крах индустрии хлопка, молока, кофе и прочего приведёт к кризису мировой экономики. (8)На Земле наступит голод, который быстро убьёт человеческую цивилизацию.

- (Из журнала «Чудеса и приключения» №10, 2019 г. Г. Алексеев «Потерянный рой»).

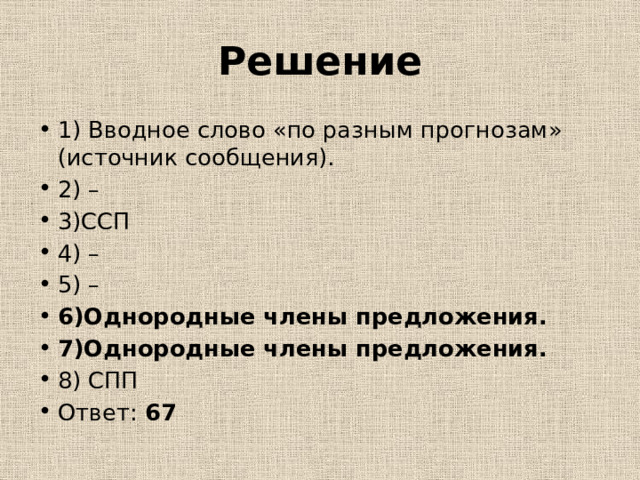

Решение

- 1) Вводное слово «по разным прогнозам» (источник сообщения).

- 2) –

- 3)ССП

- 4) –

- 5) –

- 6)Однородные члены предложения.

- 7)Однородные члены предложения.

-

СПП

- Ответ: 67

Источники

- https://4ege.ru/russkiy/62087-zadanie-21-po-russkomu-jazyku-teorija-i-pojasnenija-k-zadaniju.html

- https://4ege.ru/russkiy/62087-zadanie-21-po-russkomu-jazyku-teorija-i-pojasnenija-k-zadaniju.html

![Запятая нужна На стыке подчинительных союзов или сочинительного и подчинительного союзов запятая между ними ставится , если можно изъять придаточное предложения и конструкция всего предложения не потребует перестройки. Мы гуляли по набережной и , (когда начался дождь), открыли зонты . [Мы гуляли по набережной], ( поэтому, (когда начался дождь), зашли в кафе).](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/12/12/s_61b5a3ee2b098/img7.jpg)

![Запятая не нужна На стыке подчинительных союзов или сочинительного и подчинительного союзов запятая между ними не ставится , если за придаточным предложением следует вторая часть двойного союза ( ТОНОТАК ). Начался дождь. [Он знал],( что если он выйдет на улицу), [ то промокнет до нитки].](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/12/12/s_61b5a3ee2b098/img8.jpg)