Виды экзаменов

18 Апрель 2011

Тематика: словарь абитуриента

Экзамен – слово латинского происхождения, что в переносном смысле означает оценку, испытание. Экзамен – испытание приобретенных знаний и умений по какому-нибудь предмету. Это наиболее распространённая форма оценки знаний. Различают экзамены теоретические и практические. По формату экзамен бывает устным и письменным, в виде тестирования или по билетам.

Существуют вступительные, переводные и выпускные экзамены.

| Выпускные | экзамены сдают учащиеся школ, колледжей и вузов. Так, выпускники 9 и 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию. После 9 класса предусмотрен ГИА-9, а после 11 класса – ЕГЭ. Выпускники вузов и колледжей также сдают выпускной экзамен, по результатам которого получают диплом. |

| Вступительные | – испытание, которое проходят при поступлении в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Среди вступительных экзаменов, на основе которых ведется прием абитуриентов принято различать: Единый государственный экзамен; вступительные экзамены, форма которых определяется вузом (ссузом) самостоятельно и дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (для вузов). |

| Переводные экзамены | позволяют переходить из одного курса (класса) на другой. Например, у студентов вузов и колледжей каждый семестр завершается сдачей сессии. Учащиеся 9 классов для перевода в 10 класс сдают ГИА-9. |

Процесс обучения всегда сопровождается периодическими проверками знаний в виде различных срезов и испытаний. В студенческой жизни принято выделять два вида аттестации: промежуточная и итоговая. Давайте разбираться в каждой из них, отметив для себя специфику проведения и роль этих этапов.

Промежуточная аттестация – это…

На протяжении семестра студенты погружаются в различные науки и предметы, изучая их с теоретической и практической, научно-исследовательской стороны. Изучение каждой темы сопровождается лекциями и семинарами, выполнением домашнего задания и НИР. Но в конце каждого семестра учащихся колледжей и ссузов поджидает «страшный зверь» по имени Сессия. Казалось бы, постоянные опросы и задания на протяжении 4-6 месяцев, что еще можно проверять?

1 раз в семестр студенты ссузов и вузов проходят так называемую промежуточную аттестацию, которая призвана оценить степень усваиваемости пройденного материала по каждому предмету.

Как правило, общеразвивающие, базовые и второстепенные дисциплины выносятся на зачеты, а профильная подготовка подлежит экзаменационной проверке.

Миссия промежуточной аттестации заключается в следующем:

- Проверка качества знаний по результатам пройденного курса (с учетом пройденного объема тем, выполненных заданий и пр.);

- Оценивание успеваемости студента с целью корректировки его стипендии: оставить на прежнем уровне, понизить или повысить;

- Вынесение решения относительно возможности продолжения обучения при колледже или вузе: перевести на следующий курс или отчислить за неуспеваемость и пр.;

- Определение уровня соответствия полученных знаний минимальным требованиям образовательной программы и стандартов с целью корректировки учебного плана и повышения качества образования.

Пройти промежуточную аттестацию сможет далеко не каждый студент. Для этого важно получить специальный допуск, предполагающий своевременную сдачу обязательных работ, отработку прогулянных занятий, выполнение дополнительных заданий и пр. На начало сессии у студента не должно быть академически задолженностей по текущей успеваемости: контрольные и лабораторные работы должны быть вовремя сдан, отчет по практике или курсовая работа – защищены и пр.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Порядок проведения промежуточной аттестации

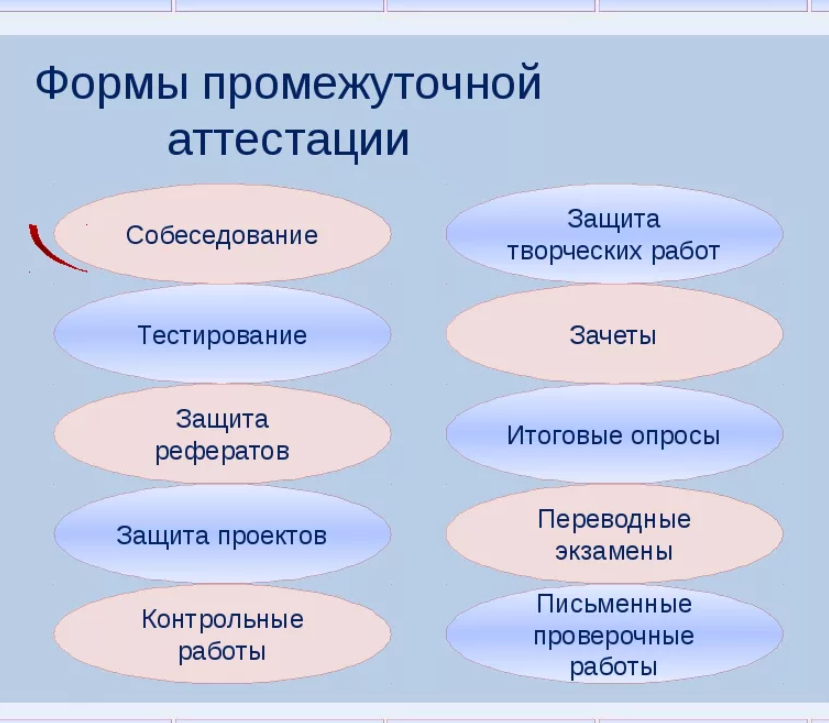

К данному проверочному этапу относят несколько видов деятельности студента:

- Защита отчета по практике и/или курсовой работы (согласно учебному плану). Обычно в течение семестра защите подлежит один из вариантов. Это начальный этап промежуточной аттестации, предваряющий зачеты и экзамены. О порядке его проведения и прохождения мы писали ранее.

- Зачеты. В рамках этого формата проверки знаний и навыков студенты отвечают на «экзаменационное вопросы» и выполняют задания в билете, при этом результат оценивается лишь формально: зачтено (то есть успешно сдан) или не зачтено. Никакой оценки (если это обычны, а не дифференцированный зачет) не ставится.

- Экзамены. Именно экзамены относят к понятию сессия. Здесь существуют определенные правила проведения: утверждается специальное расписание с учетом подготовки к каждому предстоящему рубежу, формат экзамена (устный, письменный дистанционный), вопросы и задания разрабатываются заранее с учетом учебного плана и пр.

Каждый вид промежуточной аттестации реализуется по традиционной схеме. Явка на каждый рубеж обязательна. В случае отсутствия на защите, зачете или экзамене без уважительной причины, студент может быть отчислен из учреждения.

Для каждого этапа выделяется отдельный день, время и место. Студенты заходят по очереди или по списку в аудиторию, тянут билет, готовятся и отвечают на него. Педагог имеет право задавать дополнительные вопросы (как общие, так и наводящие, в рамках билета или всего курса).

В любом случае важно предоставить полный ответ. Притом не стоит ограничиваться лишь лекциями. Если вы изучали дополнительную литературу и можете предоставить более подробный ответ, терзайте! Это лишь подчеркнет уровень эрудиции и профессиональной подготовки.

Во время промежуточной аттестации студенты могут претерпеть неудачи и провалы, но не стоит расстраиваться раньше времени. Учащемуся будет предоставлено 2 попытки, чтобы пересдать зачет/экзамен, исправить ситуацию и остаться на плаву. Главное – не набрать неуды по всем дисциплинам.

Учтите, что пересдача возможна только при полном провале на экзамене и получении отметки «неудовлетворительно» (при этом она не отражается сразу же в зачетной книжке). Если студент желает заново пройти аттестацию, чтобы просто повысить балл – это недопустимо в рамках промежуточной аттестации.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Итоговая аттестация студентов – это…

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения и по мере прохождения всех предусмотренных образовательной программой предметов и испытаний. Она призвана подтвердить готовность выпускника к трудовым будням, проверить теоретическую подготовку и развитие (наличие) практических навыков в рамках осваиваемой профессии.

Итоговая аттестация проходит в несколько этапов:

- Сдача комплексного государственного экзамена, который включает в себя несколько профильных дисциплин. В среднем выпускнику предстоит освежить знания и подготовить ответы на 150-250 вопросов. Формат проведения ГОСов утверждается вузом: устный, письменный дистанционный и пр. Процедура проведения в целом почти не отличается от традиционного экзамена (во время промежуточной сессии), но оценивать ответ будет специальная комиссия.

- Защита дипломной работы. Данный этап не менее важен. Он проводится после сдачи и оглашения результатов ГОСов. Если выпускник не провалился на государственном экзамене, то до защиты ВКР он не допускается. О порядке проведения защиты дипломного проекта мы писали ранее.

В случае провала во время итоговой аттестации студент подлежит отчислению, но это не значит, что он не сможет получить диплом об образовании. Выпускнику также будет предоставлен шанс на пересдачу. Главное – вовремя направить заявку. Переаттестация по ГОСам допускается не менее чем через полгода с момента провала.

Если же студент завалил «защиту ВКР», то здесь ему предстоит восстановиться в вузе, доработать ВКР с четом заявленных на защите замечаний или вовсе переписать его с ноля и повторно защититься.

Обратите внимание, что в любом случае, если итоговая аттестация будет провалена, студент подлежит отчислению. Далее «пересдача» производится только по мере восстановления.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Сравнительная характеристика промежуточной и итоговой аттестации студентов колледжей и вузов

Аттестация, независимо от вида, призвана проверить уровень подготовки студента/выпускника, степень его соответствия определенным нормам стандартам, наличие у него теоретических и практических знаний, навыков. Порядок проведения промежуточного и итогового этапа в целом проходит по одной траектории: вопрос – ответ – результат. Но в то же время имеется ряд существенных отличий.

Отметим сходства:

Условие №1. Допуск и порядок проведения аттестации.

Прежде, чем приступить к сдаче пресловутых зачетов и экзаменов, студенту предстоит выполнить полностью учебный план на семестр/год, закрыть долги, сдать все работы, отработать пропуски по неуважительной причине или донабрать баллы (если успеваемость оценивается в рамках рейтинговой системы).

Условие №2. Сдача зачетов и экзаменов проходит в определенной последовательности с учетом выдвинутых условий.

В данном случае подразумевается, что студенту предстоит тщательно подготовиться к каждому рубежу, явиться на аттестацию в назначенный день и ответит на все вопросы (в билете, дополнительные и пр.).

Условие №3. Пересдача.

Независимо от вида аттестации, студент получит шанс исправить ситуацию, но на это может потребоваться дополнительное время.

Различия промежуточной и итоговой аттестации

Условие №1. Формат проведения.

Промежуточная аттестация предполагает сдачу (защиту) НИР согласно учебной программе (отчет по практике или курсовая работа), а также прохождение зачетов и экзаменов.

Итоговая аттестация базируется на защите преддипломной курсовой работы, отчета по преддипломной практике, прохождении ГОСов и защите ВКР. Притом допуск к каждому последующему этапу итоговой аттестации зависит от успеха на предыдущем.

Условие №2. Пересдача.

Здесь отличие кроется в предоставляемых возможностей. Во время промежуточной аттестации студенту дается 2 шанса исправить ситуацию, притом на это выделяются ка специальные дни для ликвидации задолженностей, та и дополнительное время в начале следующего семестра.

Пересдача ГОСов допускается не ранее, чем через – месяцев с момента провала, а «перезащита» ВКР возможна только в «следующем потоке». При этом после провала на итоговой аттестации студент подлежит отчислению, а для исправления ситуации нужно восстановиться в колледже/вузе.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Условие №3. Сроки проведения аттестации и пересдач.

На сдачу зачетов и экзаменов в конце каждого семестра отводится около 2-3 недель. Проведение итоговой аттестации предполагает утверждение конкретных дат для сдачи ГОСов и защиты ВКР.

Условие №4. Результаты аттестации.

Промежуточная аттестация предопределяет возможности продолжить обучение в вузе в рамках выбранной специальности: перевод на следующий курс, отчисление и пр.

Итоговая аттестация призвана подтвердить уровень профессиональной подготовки, владение материалом/навыками по профилю, готовность к трудовым будням. После успешного прохождения всех рубежей выпускник получает на руки диплом об образовании.

Условие №5. Платно или бесплатно?

Пересдача зачетов и экзаменов в рамках промежуточной сессии производится бесплатно, ничего доплачивать (даже если вы учитесь на коммерческой основе) не придется.

Пересдача ГОСов и перезащита ВКР реализуется в целом бесплатно, но в случае восстановления на платное отделение придется оплатить за «новый учебный год».

Для большинства людей слово «экзамен» — это нечто очень тревожное и устрашающее. Думая о нем, каждый представляет себе страшного экзаменатора, билеты и неизвестное задание, скрытое в нем. Эта неизвестность и пугает многих людей. А ведь сдача экзамена не так страшна, как себе многие представляют. Это всего лишь процедура проверки знаний по тому или иному предмету или области. Чтобы данное слово не вызывало негативных эмоций попробуем разобраться, что собой представляет этот процесс и как к нему правильно подготовиться без психологических переживаний.

Что такое экзамен

Итак, анализируя само слово, стоит сказать, что произошло оно от латинского слова examen, что в переводе означает испытание. То есть другими словами экзамен — это испытание ваших умений и навыков. За многие годы не нашли лучшего способа проверить человеческие знания. Ведь с помощью такой процедуры можно проверять что угодно: и память, и логику, и сообразительность. Конечно, с каждым годом человечество совершенствуется и придумывает все новые способы проверки, но принцип остается тот же. Главной целью самой процедуры является выяснение качества и количества знаний в той или иной сфере. Для этого разработаны разные виды экзаменов.

Виды экзаменов

Будь то экзамен по русскому языку или по математике, по каждому предмету есть вариации процедуры проверки. Самыми распространенными являются:

- экзамен с использованием билетов;

- собеседование;

- семинар;

- письменная работа;

- тестирование;

- компьютерная проверка.

Говоря об экзаменах, чаще всего мы представляем себе учебное заведение. И это верно, ведь именно там чаще всего проводятся периодические проверки и контроль знаний. Хотя не только. Вот, например, при получении водительского удостоверения водитель также должен сдать экзамен, и это также является проверкой его знаний правил дорожного движения. Или вот в современных организациях сейчас очень модно тестировать своих работников время от времени, чтобы стимулировать их к получению новых знаний. Но мы все же обратим свое внимание на учебные заведения, как места, где экзамены проходят чаще всего.

Экзамен с использованием билетов — это один из самых распространенных видов. Это своего рода лотерея. Можно вытянуть трудный билет, а можно, наоборот, получить несколько легчайших вопросов. Сама процедура заключается в том, что экзаменуемый должен вытянуть один из предлагаемых билетов, и после некоторой подготовки дать ответ на все его вопросы.

Собеседование предполагает не случайный выбор темы, а более полноценную проверку всего, что изучалось в течение всего курса. Экзаменатор ведет беседу с учащимся и в ходе нее задает различные вопросы, на которые хочет получить правильные ответы.

Семинар — это не индивидуальный, а коллективный процесс общения, когда преподаватель беседует сразу с несколькими учащимися и в ходе беседы выявляет степень развития и глубину знаний экзаменуемых. Обычно это проходит в виде круглого стола, где все разговаривают и обмениваются мнениями.

Письменная работа, конечно, пишется на специальном листке или бланке. Обычно все учащиеся сидят в одном помещении, им выдается задание и оглашается время для его выполнения. По истечении времени все сдают работы.

Тестирование — это также письменная работа, но только вместо раскрытого ответа на вопрос здесь нужно просто выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Обычно пишется на готовом бланке, где нужно только поставить галочку возле правильного ответа.

Тестирование может проходить не только письменно, но и выполняться на компьютерах. Специально разработанные программы помогают в наше время провести такой экзамен по любому предмету. За определенное время учащийся просто должен ответить на вопросы, сделав нужный выбор. Компьютер сам выставляет баллы.

Преимущества

Логично, что в зависимости от предмета выбирается оптимальный вид и форма экзамена. Ведь, например, экзамен по русскому языку правильнее сдавать в письменном виде, а вот историю можно вполне сдавать и письменно, и устно. Конечно, у каждого экзамена есть свои плюсы и минусы. Остановимся на плюсах каждого из них подробнее:

- Экзамен по билетам не требует особой подготовки от учителя, а учащийся заранее знает, какие вопросы могут быть в билетах. Это дает возможность тщательно подготовиться к нему.

- Собеседование дает возможность учащемуся показать творческий подход к предмету, применить логику, сообразительность, а учителю помогает проверить знания более обширно.

- Письменный экзамен дает человеку возможность спокойно подумать над ответом.

- Семинар помогает тем, кто знает тему хуже сориентироваться в процессе, опираясь на ответы других, и все же поучаствовать в общем обсуждении.

- Тестирование всегда предполагает возможность угадать правильный вариант, хотя на это лучше не рассчитывать.

- Компьютерная проверка облегчает работу учителю и исключает фактор эмоционального оценивания учащегося в ту или иную сторону. Ведь у компьютера не бывает любимчиков.

Недостатки

Естественно, экзамен — это не только одни положительные факторы. Есть у каждого из них и свои минусы.

- Вытаскивая билет, вы ограничиваете себя в выборе темы. Вы обязаны придерживаться только тех тематик, что указаны в билете. И если вам не повезло, то не важно, как хорошо вы знаете другие темы.

- Собеседование требует огромных эмоциональных затрат как от учителя, так и от ученика.

- Письменная работа не дает возможности исправить свой ответ, как это можно сделать в устном варианте, вовремя поправившись.

- Семинар не всегда дает возможность раскрыть способности абсолютно всех испытуемых. Также есть шанс, что некоторые ученики просто напросто затеряются в общей дискуссии, или постесняются высказать мнение.

- Недостаток тестов в том, что он не всегда способен раскрыть все умения ученика. Там, где нужен более обширный ответ, выбирается только сухой ответ «а» или «б». И это не устраивает очень многих учителей. Также присутствует возможность списать.

- То же самое можно сказать и о компьютерной проверке, только без возможности списать, ведь в основном это тестирование проходят индивидуально.

Цель проведения

В зависимости от того, где и для чего проводят проверку, различают и разные форматы экзаменов. Так, по окончании определенного заведения, учащиеся сдают выпускной экзамен по одному или нескольким предметам. Если это сдача экзамена после 11 класса, то здесь сдают единый госэкзамен, установленный нормами министерства. При поступлении в учебное заведение нужно сдать вступительный экзамен. Если же говорить о самом процессе учебы, то при переходе из одного класса в другой или с одного курса на другой сдаются переводные экзамены. Учащиеся, например, сдают экзамен ОГЭ после 9 класса.

Когда появились экзамены

Как письменный, так и устный экзамены существуют уже очень давно. Принято считать, что они появились как форма контроля еще в XIX веке. После революции в 1917 году экзамены были отменены, но после опять введены, так как не нашлось ничего более действенного. Было решено проводить проверку после каждого класса плюс при поступлении в вуз. С тех пор система образования перенесла множество изменений. Реформы меняли виды и формы контроля. А в 2007 году было решено проводить единый экзамен по всей территории страны.

Экзамен ОГЭ

Все учащиеся уже с 5 класса знают, какие испытания их ждут на протяжении всей учебы в школе. Первым таким испытанием являются экзамены в 9 классе. Это основной госэкзамен, который сдается обязательно. Для одних он является промежуточным перед переходом в 10 класс, а другим он нужен для поступления в средние специальные учреждения такие, как техникум или колледж. Данный экзамен очень похож на тот, который детям нужно будет сдавать после 11 класса, а именно ЕГЭ.

Государственный экзамен

Основной целью единого экзамена является создание равной возможности для всех учащихся для поступления в высшие учебные заведения. Все задания разработаны одинаково, с одинаковым уровнем сложности. Подсчет баллов проводится по единой системе. Возможность подтасовать результаты отсутствует, так как все работы зашифрованы. Тот факт, что все учащиеся заранее знают, что им предстоит сдавать данный экзамен, заставляет их более ответственно подойти к учебе, готовиться к этому.

Как подготовиться к экзамену

Вы уже поняли, что экзамен — это не всегда страшно. Ответственно? Да. Но не стоит доводить себя и ребенка до нервного срыва накануне экзамена. Сдаете вы экзамены в 9 классе или в 11, неважно. Подойдите к этому процессу спокойно и ответственно, и у вас не будет проблем.

Экзаменуемый должен заранее готовиться к проверке. При необходимости обратиться к помощи специалистов, репетиторам. Периодически проверяя себя, анализировать степень подготовленности. А самое главное – настроиться морально на успех, постараться не нервничать как накануне, так и на самом экзамене. Ведь нервное состояние мешает человеку сосредоточиться. И помните, ничто не помешает вам сдать хорошо экзамен, если вы реально знаете предмет.

Экзамены, дифференцированные зачеты и обычные зачеты — шок для первокурсника. Если в школе были только самостоятельные и контрольные работы, то в университете совсем другие правила. Давайте вместе разберемся в вузовской терминологии и поймем, как готовиться к новым испытаниям.

Зачет

Зачет — это один из способов проверки знаний по определенному предмету и допуск студентов к сдаче экзаменов. По формату зачет похож на экзамен: он проводится как устно, так и письменно, вы можете получить автомат или пересдать его, если с первого раза не удалось правильно ответить на вопросы. Теперь поговорим об основных отличиях зачета от других видов испытания:

- за зачет не ставят баллы, в ведомости и зачетке просто указывают — «зачет» или «незачет»,

- вопросы или здания в этом испытании намного легче, чем в экзамене,

- зачеты назначают перед экзаменами, необходимо сдать все предметы, чтобы получить допуск,

- зачеты могут проводиться в форме теста, устного опроса, написания реферата или защиты проекта.

Дифференцированный зачет

Этот вид испытания сложнее зачета, но задания все еще проще, чем на экзамене. Для дифференцированного зачета действуют те же правила, что и для обычного, — форма проведения, возможность получить автомат, пересдать в случае низкого балла. В чем же разница:

- за дифференцированный зачет ставят баллы, как на экзамене,

- оценка за зачет влияет на получение стипендии,

- результаты заносятся в приложение к диплому.

Экзамен

Экзамен — это итоговая проверка знаний по определенной дисциплине и самое сложное испытание за всю сессию. На подготовку дополнительно выделяется время — 2-3 недели, преподаватель выдает заранее вопросы и проводит консультацию по предмету. Вот еще несколько отличий:

- экзамены можно сдать только после закрытия всех зачетов,

- для подготовки к экзамену необходимо выучить больше учебного материала, чем к зачету.

- в день экзамена не назначают другие испытания,

- студент должен не только выполнить задания из билета, но и ответить на дополнительные вопросы преподавателя,

- баллы за экзамен влияют на получение стипендии и указываются в приложении к диплому.

Зачет и дифференцированный зачет — это промежуточная проверка знаний студентов, экзамены — итоговое испытание по пройденному предмету. Важно хорошо сдать и зачеты и экзамены, чтобы перейти на следующий курс и получать стипендию, если вы учитесь на бюджете.

Хотите уже сейчас попробовать себя в новой профессии и создать портфолио? Тогда переходите на сайт проекта «Твой Ход 2022», выберите интересующее направление и участвуйте в активностях — смотрите мастер-классы, воркшопы, проходите тесты, игры и выиграйте денежный приз.

Процесс обучения в вузе отличается от школьного. На смену урокам приходят лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы. Учебный год разбит на семестры, в конце которых начинается зачетная неделя, а затем сессия.

Мы составили словарь первокурсника, в который внесли термины, чаще всего встречающиеся в процессе обучения. Они помогут вам быстрее освоиться.

Зачеты и экзамены – проверка полученных знаний и навыков

В высших учебных заведениях качество усвоения студентами материала оценивается на зачетах и экзаменах. Сначала дадим определения этих важнейших понятий в терминологии вуза.

Зачет – это предварительная оценка знаний студента. Зачет не имеет оценки в баллах. По его результату студенту в зачётку выставляется «зачтено» или «не зачтено», то есть пометку о том, знает студент тему хотя бы на “тройку” или нет. В один и тот же день может проходить несколько зачетов. Несданные зачеты равнозначны недопуску к экзаменам.

Зачеты сдают во время зачетной недели, когда уже не проходят занятия, но еще не начались экзамены. Обычно зачет принимает тот же преподаватель, что читал лекции, либо его ассистент. Зачет может проходить в форме теста, деловой игры, ответов по билетам либо защиты проекта. Студенты, которые регулярно посещают занятия и имеют хорошую успеваемость, могут получить зачет «автоматом» на последнем занятии. В балльно-рейтинговой системе “автомат” можно получить за счет набранных баллов.

Экзамен – это итоговая оценка знаний студента по конкретной дисциплине. Его проводят в период экзаменационной сессии. В один день должно проходить не больше одного экзамена.

Перед сдачей дают несколько дней на подготовку. Студентам за 2–4 недели выдают список вопросов (до 100), которые потом будут разбиты на экзаменационные билеты – до трех вопросов в каждом. Перед экзаменами преподаватели устраивают консультации, где дают разъяснения по вопросам. Желательно на них приходить и задавать вопросы, чтобы, как минимум, освежить в памяти преподавателя вашу персону, так как именно он – лектор – будет оценивать ваш ответ.

Экзамен обычно проводится в форме устного опроса по билетам. Кроме вопросов про теорию, в билете бывают практические задания: анализ реального случая или решение задачи. Преподаватель также может задавать дополнительные вопросы сверх имеющихся в билете.

Читайте также нашу статью «Как приёмные комиссии обманывают абитуриентов, а главное – зачем?»

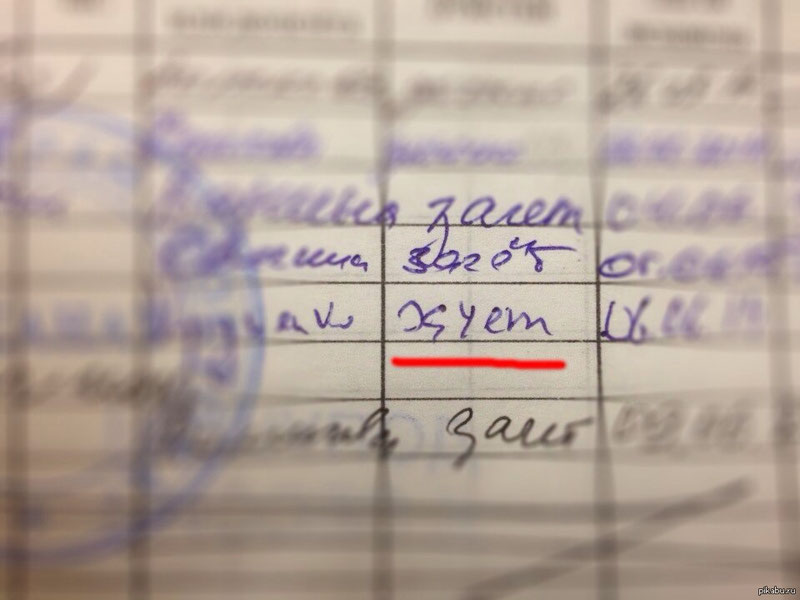

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе, где высшая оценка – «отлично», низшая – «неудовлетворительно». Оценки сразу же после сдачи объявляют студенту. Положительные оценки заносятся в зачетную книжку и экзаменационную ведомость, неудовлетворительные – только в ведомость. Полученные на экзамене оценки затем идут в диплом. Если студент получил за экзамен “неуд”, то он должен прийти на пересдачу.

Если за экзамены вы получили только ”4” и “5”, то вы можете рассчитывать на академическую стипендию. Хотя бы одна “тройка” лишает вас этой привилегии, социальная стипендия сохраняется.

В зачетную книжку заносятся положительные результаты экзаменов

Чем отличается экзамен от зачета

Отличия зачета от экзамена представлены в следующей таблице.

|

Зачет |

Экзамен |

|

Предварительная аттестация, по результатам которой студент будет допущен/не допущен к экзамену |

Итоговая оценка знаний |

|

Проводится в зачетную неделю перед сессией |

Проводится во время сессии |

|

В один день может быть несколько зачетов |

В один день может проводиться только один экзамен |

|

Ставится на основании курсовых и контрольных работ, рефератов, устного опроса, рейтинга |

Сдается по вопросам в билетах |

|

Не оценивается в баллах |

Оценивается по пятибалльной шкале |

|

Обычно принимает преподаватель, ведущий семинары, практические занятия, лабораторные работы |

Обычно принимает лектор |

|

Зачет можно получить «автоматом» на основании результатов практических, контрольных и курсовых работ, регулярного посещения занятий |

Экзамены «автоматом» практически никогда не ставятся или ставят “удовлетворительно” |

|

Задания даются достаточно простые, чтобы их смогло выполнить большинство студентов |

Вопросы и задания соответствуют сложности курса |

|

Результаты зачета заносятся в зачетную книжку |

Экзаменационные оценки идут в диплом |

Чем сессия отличается от аттестации

Сессия – это период сдачи экзаменов в вузах. В это время проводится проверка знаний по дисциплинам, которые преподавались в текущем семестре (модуле). Студент, успешно сдавший все экзамены, сможет продолжать дальнейшее обучение.

Сессия бывает зимней и летней. В этот период обычно бывает не более шести экзаменов. На подготовку к каждому дается не менее трех дней. Все экзамены сдают в среднем около трех недель. Время начала и окончания экзаменационного периода каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Перед сессией обычно проходит зачетная неделя, во время которой студенты сдают рефераты, зачеты, курсовые и лабораторные работы. Студента допускают к сдаче экзаменов, если он получил все зачеты. Если студент не сдал какие-либо экзамены, ему предоставляется возможность пересдачи (не более трех раз для одного предмета).

Закрыть сессию – сдать все зачеты и экзамены. Не закрывшие сессию учащиеся отчисляются. После закрытия сессии у студентов начинаются каникулы.

Промежуточная аттестация проводится для того, чтобы проконтролировать успехи в обучении и посещаемость. Староста относит в деканат журнал посещаемости, преподаватели отчитываются о результатах проверочных работ и других заданий студентов, выставляют оценки по рейтингу успеваемости. Если студент забросил учебу сразу после первой пары в семестре, то уже на промежуточной аттестации деканат узнает об этом. В списке негативных последствий: вызов к декану факультета, строгий выговор, риск отчисления.

Иногда под аттестацией подразумевают более широкое понятие: это проверка усвоения программы студентами по выборочным дисциплинам – за семестр или год. Аттестация по дисциплинам проводится в формах, определенных учебным планом:

- зачета или экзамена;

- защиты курсового проекта;

- защиты отчета по практике.

Что такое балльно-рейтинговая система

Это понятие часто встречается в терминологии студентов.

Балльно-рейтинговая система (БРС) – система оценки работы студента путем начисления баллов. Система разработана в рамках Болонского процесса, который создает благоприятные условия для сближения систем высшего образования стран Европы. Условно БРС можно разделить на три рейтинга:

- учебный;

- научный;

- социальный.

В странах Европы при этом используют систему кредитов (зачетных единиц Карнеги). Получить один кредит – значит успешно проявить себя в рамках определенной учебной дисциплины за один академический час в неделю.

В российских вузах студентам за их работу на занятиях в течение семестра начисляют баллы. Рейтинг рассчитывается по стобалльной шкале. Учебный рейтинг складывается из баллов за посещаемость, успехи в учебе (по результатам зачетов и экзаменов), творческий подход в предмету (презентации, доклады, проекты). Научный рейтинг зависит от баллов, полученных за участие в научных работах кафедры, конференциях, олимпиадах, конкурсах студенческих научных работ. Социальный рейтинг тем выше, чем активнее студент принимает участие в общественной жизни вуза.

Если за работу в течение семестра студент набрал менее 30 баллов, его не допускают к экзамену или зачету. Чтобы набрать нужное количество, ему потребуется выполнить дополнительные работы. За сдачу зачета или экзамена студент получает до 40 баллов. Если при сдаче зачета или экзамена студент получает менее 20 баллов, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно».

Семестровый рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов дисциплин и научно-исследовательского рейтинга. По его результатам решается вопрос о предоставлении студентам государственной академической стипендии.

Годовой рейтинг рассчитывается как сумма семестровых рейтингов дисциплин и годового научно-исследовательского рейтинга. По его результатам принимаются решения:

- о присуждении грантов на обучение или стажировках в зарубежных вузах;

- о переводе с платного обучения на бюджетное;

- о выдаче именных стипендий;

- о других формах поощрения.

Итоговый рейтинг накапливается за все годы обучения. По его результатам принимаются решения:

- о предоставлении студенту преимущественного права на поступление в магистратуру или аспирантуру;

- о предоставлении рекомендательных писем работодателям от имени высшего учебного заведения;

- о внесении в книгу почета.

Лекция, семинар, коллоквиум, практикум

Рассмотрим подробнее эти наиболее распространенные в словаре студента понятия.

Лекция – одна из основных форм обучения в высших учебных заведениях. Преподаватель рассказывает теоретический материал, обычно в форме монолога. Студенты конспектируют информацию, по которой потом будут готовиться к зачетам и экзаменам.

На 1–3 курсах часто проводятся потоковые лекции: в огромный лекционный зал приходят все студенты с одного курса и слушают лектора.

На потоковую лекцию приходят все студенты с одного курса

Семинар – вид практических занятий, которые могут проходить в разных форматах: собеседование, обсуждение рефератов и докладов, решение задач. Семинар помогает усвоить знания, полученные на лекциях. Эта форма обучения способствует развитию навыков самостоятельной работы. Также это одно из средств контроля за самостоятельной работой студентов, коллективное подведение ее итогов.

Семинары позволяют студенту применить знания на практических заданиях

Коллоквиум – это одна из форм проверки и оценки знаний студентов в вузах. В переводе с латыни понятие означает «разговор». Часто он проводится в виде промежуточного мини-экзамена, который проходит один или несколько раз в семестр. В ходе проверки могут оцениваться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. В других случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы. По его результатам выставляет зачет по дисциплине. В некоторых случаях коллоквиум представляет собой дискуссию, в которой принимают участие все присутствующие. Нередко коллоквиум проводится по согласованию между преподавателями и студентами.

Коллоквиум в виде дискуссии между присутствующими

Практикумы – занятия в форме практической или лабораторной работы. Они проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, на производственных участках. Основная цель практикумов – применение полученных знаний в профессиональной деятельности. Место прохождения практики зависит от будущей специальности учащегося. Студенты технических вузов учатся работать с различной аппаратурой, приборами и техническими средствами. В гуманитарных вузах студентов могут направить для получения опыта в средние учебные заведения страны, государственный или муниципальный архив. Будущие банковские работники направляются для прохождения практики в банки или другие финансовые учреждения.

Иногда практикумы могут проходить прямо на производстве

НИРС, курсовая работа и диплом

НИРС – это Научно-Исследовательская Работа Студентов. Под этим понятием обычно понимают работу студента над своей курсовой или дипломной работой. Также она может проходить как работа в научных кружках, клубах, лабораториях или индивидуально с научным руководителем. В расписании это выглядит как факультативное занятие. Самое сложное в жизни студента – заставить себя заниматься НИРСом, так как это самый большой вызов учащимся в плане самостоятельности и планирования своего времени.

Курсовая работа – это вид учебной работы студента с элементами научных исследований. Обычно студенты начинают писать курсовые работы со второго курса. Но если на втором и третьем году обучения учащиеся пишут курсовые в виде рефератов (около 15 страниц), то на старших курсах они должны проводить исследования (40–60 страниц). Написание курсовых готовит студентов к созданию дипломных работ.

Курсовые работы способствуют развитию таких навыков, как умение подбирать и анализировать информацию, работать с источниками, систематизировать собранный материал. Отдельный блок работы над “курсачом” – это оформление. Вам придется изучить стандарты оформления сносок, цитат, титульного листа и приложений и пр. Щедрый бонус – повышение знаний в Microsoft Word.

.jpg)

Дипломная работа, или Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это последняя работа в процессе обучения. Она может быть продолжением ваших курсовых работ или их расширенной версией. Требования к диплому выше, чем к курсовой, так как именно ВКР подтверждает вашу способность самостоятельно решать исследовательские проблемы в опоре на полученные знания.

Дипломная работа студента для проверки его готовности к работе по специальности

Что дает обучение в вузе?

Пройдя все этапы обучения, вы не только получите багаж знаний, необходимый для будущей специальности, но и научитесь быстро анализировать информацию. Зачеты и экзамены разовьют в вас стрессоустойчивость и умение находить выход в сложных ситуациях. Вы станете ответственной и самостоятельной личностью, способной решать проблемы и не опускать руки в случае неудач.

Поделиться

3

Комментарии

Не упусти скидку в 19%

12 дней

07 часов

06 минут

В соответствии с Приказом Минпросвещения вступительные испытания в колледже обязательны для специальностей, которые связаны с творчеством, физкультурой и спортом и определенными психологическими качествами.

Какие вступительные испытания необходимо пройти для поступления в НСПК?

Разница между вступительными испытаниями и экзаменами в колледже

Как пройти вступительные испытания в НСПК

Перечень

Формат сдачи

Сроки сдачи

Дополнительные преимущества для студентов НСПК

Разница между вступительными испытаниями и экзаменами в колледже

Для начала давайте выясним, чем вступительные испытания отличаются от экзаменов.

Экзамены являются итоговой формой оценки знаний — ОГЭ, ЕГЭ и другие. При поступлении в колледж результаты этих экзаменов не учитывают. Экзамены нужны для получения аттестата после 9 или 11 класса, с которым поступают в колледж. В колледж также можно поступить с дипломом о профессиональном образовании, который тоже выдают по итогам экзаменов.

Вступительные испытания проводят внутри колледжа. Во время их прохождения абитуриенты демонстрируют свои знания, таланты и отличительные черты. По результатам вступительных испытаний принимают решение о зачислении поступающего.

“ Таким образом, для зачисления в колледж после 9/11 класса и после другого колледжа или вуза проводят не экзамены, а вступительные испытания.Как пройти вступительные испытания в НСПК

В колледж поступают на основании аттестата или диплома. Конкурс аттестатов в НСПК не проводят.

Вступительные испытания предусмотрены:

- Педагогика дополнительного образования — ИЗО и ДПИ, физкультурно-оздоровительная и сценическая деятельность;

- по специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании.

Вступительные испытания в колледже по другим специальностям не проводят.

Перечень

Абитуриенты выполняют следующие задания по специальности Педагогика дополнительного образования:

- ИЗО и ДПИ. Грифельный линейно-конструктивный рисунок натюрморта, состоящего из яблока на фоне драпировки.

- Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение определенных физических упражнений.

- Сценическая деятельность. Включают в себя 2 задания:

1. Творческая самопрезентация абитуриента «Давайте знакомиться».

2. Выразительное чтение художественного произведения — стихотворения, басни или отрывка из прозы.

- По специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании — тестирование психологической направленности для выявления психологических качеств, соответствующих профилю подготовки.

Формат сдачи

Для прохождения вступительных испытаний не нужно ехать в Пермь. Все проходит удаленно.

После подачи документов абитуриенты получают ограниченный доступ в систему дистанционного обучения (далее — СДО).

Поступающие на специальности Педагогика дополнительного образования в сфере физкультурно-оздоровительной и сценической деятельности записывают задание на видео и загружают его в СДО.

Абитуриенты направления «ИЗО и ДПИ» загружают в личном кабинете в СДО рисунок. Кроме электронной версии, понадобится оригинал рисунка, который нужно выслать на адрес колледжа вместе с документами для поступления.

Абитуриенты, поступающие на специальности Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, где предусмотрено тестирование, сдают его в личном кабинете СДО.

Сроки сдачи

Задания нужно загрузить в СДО за два дня до проведения испытаний.

К примеру, если испытание запланировано на 1 октября, задание нужно предоставить не позднее 29 сентября.

Почему абитуриенты выбирают НСПК

Кроме простого поступления, НСПК привлекает абитуриентов тем, что:

Абитуриенты НСПК могут не ждать 1 сентября, а пользоваться демодоступом, осваивать дисциплины и готовиться к первой сессии. При зачислении в Колледж при досрочной сдаче сессии студент будет иметь возможность перейти на индивидуальный учебный план и сократить срок обучения на один семестр.

Остались вопросы по демодоступу и поступлению?

Получите подробную консультацию у специалистов приемной комиссии:

телефон: 8 (800) 707-30-78

электронная почта: pk07@i-college.ru

Вам может быть интересно

Акции

Подберем программу среднего профессионального образования бесплатно!

Ответьте всего на 4 вопроса

Задать вопрос

Подать заявку

Первый культурный шок, который абитуриенты получают от учебы в университете и колледже, случается на сессии, когда им приходится сдавать зачеты и экзамены раздельно. Если в школе все предметы сдавались примерно одинаково (контрольные работы и устные ответы с оценками), то теперь все сложно.

На нашем телеграм-канале вы найдете массу советов о том, как сдавать зачеты, экзамены и даже готовиться к защите диплома. Но теперь давайте попробуем разобраться, в чем же разница между зачетами, дифференцированными зачетами и экзаменами.

Зачет, экзамен, диф.зачет: термины

Чтобы понимать, чем отличается зачет от экзамена в институте, нужно знать терминологию.

Зачет – это форма проверки знаний по конкретному предмету, по результатам которой студенту выставляется один из двух видов отметок: «зачет» или «не зачет».

Дифференцированный зачет – это форма контроля в основном для оценки учебной и производственной практики, но может проводиться и для оценки знаний по другим предметам. Единственное, чем дифференцированный зачет отличается от обычного – выставление студенту оценки.

Экзамен – это форма проверки знаний студента по теме или знанию предмета в целом, в конце которой студенту выставляется отметка по общеустановленной шкале (от 0 до 5 или до 10 – а зависимости от страны и общепринятой системы оценок).

Теперь давайте более конкретно поговорим об отличиях одного вида проверки знаний от другого.

Зачет и экзамен: в чем разница?

И зачет, и экзамен могут проходить как в устной, так и в письменной форме – ее будет определять преподаватель.

Основное отличие экзамена от зачета состоит в том, что экзамен уже входит в сессию, а зачет ей предшествует. Неделя (или чуть больше) зачетов ожидает студентов как раз перед наступлением официальной экзаменационной сессии.

Зачет – это промежуточная проверка знаний и своеобразной допуск учащихся к сдаче сессии.

Преимущество зачетов состоит в том, что в итоге студент получает «зачет» или «не зачет». Мелкие нюансы не сильно влияют на общее решение. Экзамен же оценивают по пяти- или десятибалльной шкале (в зависимости от страны и типа учебного заведения). И каждый неправильный или не до конца правильный ответ может влиять на итоговую отметку.

Те, кто учился в университете, знают: консультации назначают только для подготовки к экзаменам. Для сдачи зачетов студент пользуется только собственными силами.

Еще одно важное преимущество зачетов в том, что при хорошей посещаемости и прочих условиях преподавателя по некоторым предметам можно получить зачет «автоматом» – то есть без необходимости его сдавать на общих основаниях. Для этого преподаватель предлагает студентам определенные условия (например, выполнить особое задание – решить задачу, сдать реферат и т.д.).

Для экзамена сдача «автоматом» – не столь распространенное явление, хотя тоже встречается. Но тут есть свои нюансы. Так как это испытание входит в официальную экзаменационную неделю, на экзамен студенту в любом случае придется явиться. Только сам студент может дать преподавателю зачетную книжку в руки, чтобы тот выставил отметку – вот чем экзамен отличается от зачета в вузе.

Есть и еще один нюанс, чем отличается зачет от экзамена в университете: зачет охватывает темы в рамках пройденного семестра. Экзамен же может включать вопросы как семестра, так и предыдущих семестров, в течение которых изучали дисциплину. Поэтому подготовиться к экзамену намного сложнее, чем к стандартному зачету.

Нужно осознавать важность экзаменов: оценки влияют не только на получение стипендии, но и идут в диплом.

Сессия и зачет: в чем разница?

Некоторые абитуриенты не понимают, чем отличается сессия от экзамена и зачета.

Зачет – промежуточная проверка знаний и допуск к сессии.

Экзамен – единица сессии, которая состоит из нескольких экзаменов.

Сессия – период сдачи экзаменов и иных видов проверок знаний.

Деканат тщательно планирует расписание зачетов и экзаменов. Но если несколько зачетов в день – ситуация вполне допустимая и приемлемая, то несколько экзаменов ставить в один день нельзя.

| Зачет | Экзамен |

| Ставят в начало сессии | Является непосредственной частью сессии |

| Часто оценку выставляют на основании текущей успеваемости, рефератов или курсовых | Для оценки знаний используют билеты с вопросами |

| Можно получить «автомат» в случае регулярного посещения пар и хорошей успеваемости | Получить «автомат» практически нереально (особенно хорошую оценку) |

| Нет балльной системы оценок | Отметки выставляют по шкале от единицы до пятерки или до десяти (в зависимости от страны) |

| Результат заносят в ведомость | Итог отражают в дипломе |

| Охватывает темы, пройденные в течение семестра | Требует повторения всего изученного материала |

| Без проведения консультаций | Преподаватели дают предварительные разъяснения по вопросам |

| Может быть несколько в день | В течение суток организуется не больше одного испытания |

Зачет и дифференцированный зачет: в чем разница?

Разница между зачетом и дифференцированным зачетом не так уж велика. Основное отличие дифзачета в том, что по результатам его сдачи преподаватель выставляет студенту оценку, а не «зачет»/«не зачет».

В отличие от обычного зачета дифференцированный влияет на размер начисленной стипендии, что автоматически приравнивает его по значимости к экзамену.

Но чем в этом случае зачет с оценкой отличается от экзамена? Во время экзамена студент отвечает по заданному вопросу, и дополнительные ему задают только в случае сомнений или необходимости повысить оценку. В рамках дифференцированного зачета преподаватель имеет право задавать вопросы по всем пройденным материалам в рамках дисциплины.

Это также главное отличие зачета от дифференцированного зачета. Хоть во время зачета студент редко тянет определенный билет, ему все же предлагают отвечать на определенный вопрос, а не «гоняют» по всему курсу.

Но иногда отличие зачета с оценкой от экзамена все же есть. В зависимости от требований и целей преподавателя, этот вид оценки знаний может быть промежуточным испытанием.

Например, преподаватель может поставить дифзачет в конце первого семестра, чтобы проверить степень усвоения пройденного материала. А потом, в конце года поставить по этому же предмету экзамен. В этом случае дифзачет преследует многочисленные цели:

- определение уровня пройденного материала;

- выявление степени освоения теоретической и практической части;

- определение степени развитости творческого и образного мышления;

- выявление способности синтезировать знания и уметь применять их на деле.

Рассматривая дифзачет и экзамен, стоит помнить, что экзамен может принимать любой преподаватель (даже тот, которого студент раньше в глаза не видел). Дифзачет же может принимать лишь тот, кто читал курс лекций и проводил семинары по дисциплине.

В зависимости от формы сдачи дифзачета (устная или письменная) преподаватель огласит оценку либо в день сдачи (при устном) или через оговоренный срок (при письменном). В любом случае студент должен узнать оценку до сдачи ведомости в деканат, чтобы у него была возможность оспорить ее и исправить (или уточнить причины именно такой оценки).

Чаще всего дифференцированный зачет назначают после прохождения студенческой практики (учебной или производственной).

Если вы собираетесь поступать, знание этих особенностей во многом поможет быстрее адаптироваться и даже косвенно повлиять на свою успеваемость. Ну а пока наслаждайтесь первыми днями в университете. А если возникнут вопросы по учебе, сервис студенческой помощи с радостью поможет.