Каждые полгода студент сталкивается с таким явлением как экзамены или как ещё называют этот период – экзаменационная сессия. Экзамен – латинское слово, которое переводится как «оценка», «испытание». На сегодняшний день в ВУЗах по всему миру проводятся экзамены дважды в год – зимой и летом, чтобы проверить уровень приобретённых знаний и навыков по конкретному предмету. Именно этот способ считается самым популярным и распространённым для оценки полученных во время обучения знаний.

Экзаменационная сессия

Экзаменационной сессией принято называть временный промежуток в период учебного семестра, когда студенты сдают экзамены. За 1 месяц перед началом каждой сессии преподаватели должны оповестить студентов о форме экзаменационной сессии, о дате прохождения каждого испытания и о количестве. Подготовительный период между экзаменами не должен быть меньше 3-х дней. Перед основными испытаниями, студенты сдают зачёты. При не сдаче зачетов, курсовой работы студент не допускается к прохождению экзаменационной сессии. Всего может быть три пересдачи экзаменов, особенность третей состоит в наличии специальной комиссии, при провале и этой попытки, студента отчисляют из ВУЗа.

Виды экзаменов в ВУЗЕ

Сегодня выделяют несколько видов контроля знания в высших учебных заведениях:

- Теоретические и практические.

- Письменные и устные.

- Тестированные и по билетам.

Кроме этого в ВУЗах распространённой классификацией экзаменов считается:

- Вступительные – испытание, которое необходимо пройти перед тем как поступит в одно из учебных высших учреждений. Людей в этот момент принято называть абитуриентами. Принять сдавать Единый государственный экзамен (после школы), вступительный (перед поступлением в определённый ВУЗ). Некоторые учебные заведения определяют сдачу дополнительных испытаний с творческим либо профессиональным направлением.

- Переводные – дают возможность перейти с одного курса на другой. После каждого семестра сдается сессия – испытания по определённым предметам, которые изучались на протяжении учебного полугодия.

- Выпускные – сдаются в конце последнего курса обучения в ВУЗе. После окончания всех испытаний студент (выпускник высшего учебного заведения) получает диплом, с результатом в зависимости от полученной оценки.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Отдельным видом выделяют «переэкзаменовку» — это слово жаргонное, возникшее в обороте школьников и студентов, обозначающее пересдачу оценочного контроля. В некоторых странах оценка на экзамене ставилась как оценка за весь предмет. При провале на основном испытании, существует возможность исправить оценку. Вторая оценка ставится вместо первой и вносится в аттестат либо зачетную книжку.

Стоит также упомянуть формы экзаменов, которые проходят в ВУЗах:

- Билетная форма. Стандартная форма сдачи экзаменов. Студент заходит в аудиторию и тянет билет, после чего ему даётся время, чтобы подготовить свой ответ. На чистом листе он может составлять тезисы. По истечению времени он садится перед экзаменатором и отвечает на вопросы, поставленные в билете. Допускается наличие дополнительных вопросов со стороны преподавателя, в компетенции которого понять насколько хорошо студент разбирается в предмете.

- Беседа. Способ, подразумевающий под собой общение по заданной тематике между студентом и экзаменатором. Считается самым объективным методом проверки знаний, поскольку у студента нет времени, чтобы подготовиться, и нет рандомного выбора вопросов. Благодаря беседе развивается творческое начало, студент может логически и последовательно понять весь прошедший курс.

- Письменное испытание. Таким методом студент показывает как свои теоретические познания, так и практические – решение конкретных задач. Время экзамена увеличивается, студент излагает свои мысли на бумаге, что позволяет экзаменатору проверить грамотность учащегося во всех аспектах. В конце результат остается у преподавателя, чтобы в дальнейшем было подтверждение объективной оценки студента.

- Коллоквиум. Ещё одна форма сдачи сессии, суть которой заключается в свободном разговоре между преподавателем и группой учащихся, в которой происходит обмен информацией в виде дискуссионного процесса. Коллоквиум помогает закрепить, имеющиеся у студентов знания, выявляет эффективность способов обучения, а также способствует более эффективному и углублённому изучению конкретного вопроса. Его проводят в конце семестра, как завершающий урок, именно поэтому принято считать коллоквиум за одну из форм экзамена. Вопросы со стороны преподавателя должны иметь четкую постановку, ясность, разумность, с одинаковым уровнем сложности. По правилам некоторых ВУЗов преподаватели могут поставить «автомат», то есть освободить от сдачи экзамена на основании результата коллоквиума с максимально положительной оценкой.

- Тестировние. Альтернативный метод письменной форме. Студент выбирает один из правильных предложенных ему ответов. В тесте содержится условие (постановка вопроса) и несколько готовых вариантов ответа. Все правильные ответы зачастую находятся у экзаменатора. К достоинства этой формы можно отнести скорость и качество проверки, интенсификацию учебного процесса, студент заинтересован в изучении предмета, чтобы получить максимально положительную оценку. Однако большинство преподавателей считают, что данный способ является не рациональным за счет возможности списывания, слабые студенты могут на удачу угадать ответ, оценивание является необъективным, мышление не развивается должным образом, исключается возможность аргументировать свою точку зрения, сформулировать развернутый ответ на поставленный вопрос. Задачей преподавателя является грамотно составить все тесты, используя похожие типы тестов между собой, чтобы не усложнить работу студенту, а также избегать все возможные недостатки данного способа.

- Программная сдача. Тоже тестирование только с использованием компьютера. Для сдачи дается минимальное время, за которое студент должен выбрать один из правильных ответов, выбрав строчку на экране компьютера. Таким образом, преподаватель может понять насколько хорошо студент прошел учебный материал. Использование компьютера ставит учащихся в одинаковые условия, а преподаватели принимают экзамен без своих личных предпочтений и пожеланий. На сегодняшний день данный метод всё больше популяризируется, происходит отказ от билетной формы, с целью побудить студентов изучать предмет более углублённо и плодотворно.

Процесс обучения в вузе отличается от школьного. На смену урокам приходят лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы. Учебный год разбит на семестры, в конце которых начинается зачетная неделя, а затем сессия.

Мы составили словарь первокурсника, в который внесли термины, чаще всего встречающиеся в процессе обучения. Они помогут вам быстрее освоиться.

Зачеты и экзамены – проверка полученных знаний и навыков

В высших учебных заведениях качество усвоения студентами материала оценивается на зачетах и экзаменах. Сначала дадим определения этих важнейших понятий в терминологии вуза.

Зачет – это предварительная оценка знаний студента. Зачет не имеет оценки в баллах. По его результату студенту в зачётку выставляется «зачтено» или «не зачтено», то есть пометку о том, знает студент тему хотя бы на “тройку” или нет. В один и тот же день может проходить несколько зачетов. Несданные зачеты равнозначны недопуску к экзаменам.

Зачеты сдают во время зачетной недели, когда уже не проходят занятия, но еще не начались экзамены. Обычно зачет принимает тот же преподаватель, что читал лекции, либо его ассистент. Зачет может проходить в форме теста, деловой игры, ответов по билетам либо защиты проекта. Студенты, которые регулярно посещают занятия и имеют хорошую успеваемость, могут получить зачет «автоматом» на последнем занятии. В балльно-рейтинговой системе “автомат” можно получить за счет набранных баллов.

Экзамен – это итоговая оценка знаний студента по конкретной дисциплине. Его проводят в период экзаменационной сессии. В один день должно проходить не больше одного экзамена.

Перед сдачей дают несколько дней на подготовку. Студентам за 2–4 недели выдают список вопросов (до 100), которые потом будут разбиты на экзаменационные билеты – до трех вопросов в каждом. Перед экзаменами преподаватели устраивают консультации, где дают разъяснения по вопросам. Желательно на них приходить и задавать вопросы, чтобы, как минимум, освежить в памяти преподавателя вашу персону, так как именно он – лектор – будет оценивать ваш ответ.

Экзамен обычно проводится в форме устного опроса по билетам. Кроме вопросов про теорию, в билете бывают практические задания: анализ реального случая или решение задачи. Преподаватель также может задавать дополнительные вопросы сверх имеющихся в билете.

Читайте также нашу статью «Как приёмные комиссии обманывают абитуриентов, а главное – зачем?»

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе, где высшая оценка – «отлично», низшая – «неудовлетворительно». Оценки сразу же после сдачи объявляют студенту. Положительные оценки заносятся в зачетную книжку и экзаменационную ведомость, неудовлетворительные – только в ведомость. Полученные на экзамене оценки затем идут в диплом. Если студент получил за экзамен “неуд”, то он должен прийти на пересдачу.

Если за экзамены вы получили только ”4” и “5”, то вы можете рассчитывать на академическую стипендию. Хотя бы одна “тройка” лишает вас этой привилегии, социальная стипендия сохраняется.

В зачетную книжку заносятся положительные результаты экзаменов

Чем отличается экзамен от зачета

Отличия зачета от экзамена представлены в следующей таблице.

|

Зачет |

Экзамен |

|

Предварительная аттестация, по результатам которой студент будет допущен/не допущен к экзамену |

Итоговая оценка знаний |

|

Проводится в зачетную неделю перед сессией |

Проводится во время сессии |

|

В один день может быть несколько зачетов |

В один день может проводиться только один экзамен |

|

Ставится на основании курсовых и контрольных работ, рефератов, устного опроса, рейтинга |

Сдается по вопросам в билетах |

|

Не оценивается в баллах |

Оценивается по пятибалльной шкале |

|

Обычно принимает преподаватель, ведущий семинары, практические занятия, лабораторные работы |

Обычно принимает лектор |

|

Зачет можно получить «автоматом» на основании результатов практических, контрольных и курсовых работ, регулярного посещения занятий |

Экзамены «автоматом» практически никогда не ставятся или ставят “удовлетворительно” |

|

Задания даются достаточно простые, чтобы их смогло выполнить большинство студентов |

Вопросы и задания соответствуют сложности курса |

|

Результаты зачета заносятся в зачетную книжку |

Экзаменационные оценки идут в диплом |

Чем сессия отличается от аттестации

Сессия – это период сдачи экзаменов в вузах. В это время проводится проверка знаний по дисциплинам, которые преподавались в текущем семестре (модуле). Студент, успешно сдавший все экзамены, сможет продолжать дальнейшее обучение.

Сессия бывает зимней и летней. В этот период обычно бывает не более шести экзаменов. На подготовку к каждому дается не менее трех дней. Все экзамены сдают в среднем около трех недель. Время начала и окончания экзаменационного периода каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Перед сессией обычно проходит зачетная неделя, во время которой студенты сдают рефераты, зачеты, курсовые и лабораторные работы. Студента допускают к сдаче экзаменов, если он получил все зачеты. Если студент не сдал какие-либо экзамены, ему предоставляется возможность пересдачи (не более трех раз для одного предмета).

Закрыть сессию – сдать все зачеты и экзамены. Не закрывшие сессию учащиеся отчисляются. После закрытия сессии у студентов начинаются каникулы.

Промежуточная аттестация проводится для того, чтобы проконтролировать успехи в обучении и посещаемость. Староста относит в деканат журнал посещаемости, преподаватели отчитываются о результатах проверочных работ и других заданий студентов, выставляют оценки по рейтингу успеваемости. Если студент забросил учебу сразу после первой пары в семестре, то уже на промежуточной аттестации деканат узнает об этом. В списке негативных последствий: вызов к декану факультета, строгий выговор, риск отчисления.

Иногда под аттестацией подразумевают более широкое понятие: это проверка усвоения программы студентами по выборочным дисциплинам – за семестр или год. Аттестация по дисциплинам проводится в формах, определенных учебным планом:

- зачета или экзамена;

- защиты курсового проекта;

- защиты отчета по практике.

Что такое балльно-рейтинговая система

Это понятие часто встречается в терминологии студентов.

Балльно-рейтинговая система (БРС) – система оценки работы студента путем начисления баллов. Система разработана в рамках Болонского процесса, который создает благоприятные условия для сближения систем высшего образования стран Европы. Условно БРС можно разделить на три рейтинга:

- учебный;

- научный;

- социальный.

В странах Европы при этом используют систему кредитов (зачетных единиц Карнеги). Получить один кредит – значит успешно проявить себя в рамках определенной учебной дисциплины за один академический час в неделю.

В российских вузах студентам за их работу на занятиях в течение семестра начисляют баллы. Рейтинг рассчитывается по стобалльной шкале. Учебный рейтинг складывается из баллов за посещаемость, успехи в учебе (по результатам зачетов и экзаменов), творческий подход в предмету (презентации, доклады, проекты). Научный рейтинг зависит от баллов, полученных за участие в научных работах кафедры, конференциях, олимпиадах, конкурсах студенческих научных работ. Социальный рейтинг тем выше, чем активнее студент принимает участие в общественной жизни вуза.

Если за работу в течение семестра студент набрал менее 30 баллов, его не допускают к экзамену или зачету. Чтобы набрать нужное количество, ему потребуется выполнить дополнительные работы. За сдачу зачета или экзамена студент получает до 40 баллов. Если при сдаче зачета или экзамена студент получает менее 20 баллов, то ему выставляется оценка «неудовлетворительно».

Семестровый рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов дисциплин и научно-исследовательского рейтинга. По его результатам решается вопрос о предоставлении студентам государственной академической стипендии.

Годовой рейтинг рассчитывается как сумма семестровых рейтингов дисциплин и годового научно-исследовательского рейтинга. По его результатам принимаются решения:

- о присуждении грантов на обучение или стажировках в зарубежных вузах;

- о переводе с платного обучения на бюджетное;

- о выдаче именных стипендий;

- о других формах поощрения.

Итоговый рейтинг накапливается за все годы обучения. По его результатам принимаются решения:

- о предоставлении студенту преимущественного права на поступление в магистратуру или аспирантуру;

- о предоставлении рекомендательных писем работодателям от имени высшего учебного заведения;

- о внесении в книгу почета.

Лекция, семинар, коллоквиум, практикум

Рассмотрим подробнее эти наиболее распространенные в словаре студента понятия.

Лекция – одна из основных форм обучения в высших учебных заведениях. Преподаватель рассказывает теоретический материал, обычно в форме монолога. Студенты конспектируют информацию, по которой потом будут готовиться к зачетам и экзаменам.

На 1–3 курсах часто проводятся потоковые лекции: в огромный лекционный зал приходят все студенты с одного курса и слушают лектора.

На потоковую лекцию приходят все студенты с одного курса

Семинар – вид практических занятий, которые могут проходить в разных форматах: собеседование, обсуждение рефератов и докладов, решение задач. Семинар помогает усвоить знания, полученные на лекциях. Эта форма обучения способствует развитию навыков самостоятельной работы. Также это одно из средств контроля за самостоятельной работой студентов, коллективное подведение ее итогов.

Семинары позволяют студенту применить знания на практических заданиях

Коллоквиум – это одна из форм проверки и оценки знаний студентов в вузах. В переводе с латыни понятие означает «разговор». Часто он проводится в виде промежуточного мини-экзамена, который проходит один или несколько раз в семестр. В ходе проверки могут оцениваться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. В других случаях преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы. По его результатам выставляет зачет по дисциплине. В некоторых случаях коллоквиум представляет собой дискуссию, в которой принимают участие все присутствующие. Нередко коллоквиум проводится по согласованию между преподавателями и студентами.

Коллоквиум в виде дискуссии между присутствующими

Практикумы – занятия в форме практической или лабораторной работы. Они проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, на производственных участках. Основная цель практикумов – применение полученных знаний в профессиональной деятельности. Место прохождения практики зависит от будущей специальности учащегося. Студенты технических вузов учатся работать с различной аппаратурой, приборами и техническими средствами. В гуманитарных вузах студентов могут направить для получения опыта в средние учебные заведения страны, государственный или муниципальный архив. Будущие банковские работники направляются для прохождения практики в банки или другие финансовые учреждения.

Иногда практикумы могут проходить прямо на производстве

НИРС, курсовая работа и диплом

НИРС – это Научно-Исследовательская Работа Студентов. Под этим понятием обычно понимают работу студента над своей курсовой или дипломной работой. Также она может проходить как работа в научных кружках, клубах, лабораториях или индивидуально с научным руководителем. В расписании это выглядит как факультативное занятие. Самое сложное в жизни студента – заставить себя заниматься НИРСом, так как это самый большой вызов учащимся в плане самостоятельности и планирования своего времени.

Курсовая работа – это вид учебной работы студента с элементами научных исследований. Обычно студенты начинают писать курсовые работы со второго курса. Но если на втором и третьем году обучения учащиеся пишут курсовые в виде рефератов (около 15 страниц), то на старших курсах они должны проводить исследования (40–60 страниц). Написание курсовых готовит студентов к созданию дипломных работ.

Курсовые работы способствуют развитию таких навыков, как умение подбирать и анализировать информацию, работать с источниками, систематизировать собранный материал. Отдельный блок работы над “курсачом” – это оформление. Вам придется изучить стандарты оформления сносок, цитат, титульного листа и приложений и пр. Щедрый бонус – повышение знаний в Microsoft Word.

.jpg)

Дипломная работа, или Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это последняя работа в процессе обучения. Она может быть продолжением ваших курсовых работ или их расширенной версией. Требования к диплому выше, чем к курсовой, так как именно ВКР подтверждает вашу способность самостоятельно решать исследовательские проблемы в опоре на полученные знания.

Дипломная работа студента для проверки его готовности к работе по специальности

Что дает обучение в вузе?

Пройдя все этапы обучения, вы не только получите багаж знаний, необходимый для будущей специальности, но и научитесь быстро анализировать информацию. Зачеты и экзамены разовьют в вас стрессоустойчивость и умение находить выход в сложных ситуациях. Вы станете ответственной и самостоятельной личностью, способной решать проблемы и не опускать руки в случае неудач.

Поделиться

3

Комментарии

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

П 3.doc

Скачиваний:

9

Добавлен:

20.03.2015

Размер:

80.9 Кб

Скачать

Задания для самостоятельной работы

-

Теоретический материал по данной теме

в книге А.С. Зубра «Культура умственного

труда студента» ( см. Электронную

библиотеку), составьте опорный конспект

по данной теме. -

Внимательно изучите соответствующий

раздел и сформулируйте определения

следующим понятиям, приведенным в

тексте: слушание, осмысление,

конспектирование, доработка лекции,

принцип, приём -

Установите сущность понятия «процесс

эффективного слушания». -

Дополните приведённый ниже список

критериев оценки выступления на

семинарском и практическом занятиях:

-

теоретический уровень выступления;

-

свободная форма изложения материала

…..

-

Внимание! Мы продолжаем работу по

составлению «краткого педагогического

словаря». Автором-составителем словаря

будете Вы. Постарайтесь формулировать

определения кратко, четко, ясно — ведь

Вы будете не только автором, но и,

безусловно, активным его пользователем!

Включите в свой педагогический словарь

определение следующих понятий:семинар,

лекция, практическое занятие, зачёт,

экзамен.

-

Сравните вузовский и школьный учебный

процессы, их общие черты и отличия. Что

из школьного учебного процесса Вы

перенесли бы в институт?

-

Беседа со студентами старших курсов

на тему “Мой опыт учебы в институте”.

-

Какие особенности характерны для

лекционной деятельности?

-

Что означает умение слушать лекцию?

-

Составьте перечень качеств лектора –оратора, обеспечивающих успех вузовской

лекции. -

Порядок доработки лекции и умение

заложить содержание лекции в долговременную

память. -

Составьте алгоритм подготовки к

семинарским и практическим занятиям? -

Назовите этапы подготовки к экзаменам.

-

В чём, на ваш взгляд, состоит работа

студента на экзамене? -

Используя материал Приложения А,

сравните различные виды экзаменов,

выделив в каждом сильные стороны и

отмечая слабые. -

Сформулируйте основные принципы

организации экзамена в ЛНУ имени Тараса

Шевченко.

Приложение А

Основные виды экзаменов в вузе:

-

устный экзамен (Oral Exam) —

экзамен, на котором профессор задает

учащимся вопросы, требующие устного

ответа, т.е. ответа, не занесенного на

бумагу; -

письменный экзамен «с закрытой

книгой» (Closed book Exam) является

самой «обычной» формой, когда студент

впервые видит вопросы и пишет ответы

в течение экзамена; -

экзамен «с

раскрытой

книгой»

(Open-book Exam or Open paper Exam).

Экзамен, на котором студентам

разрешено пользоваться учебниками и

другими книгами. Это означает, что

основной акцент делается не на том,

«что студент запомнил», а на том, «как

он может использовать материал»,

который учил. При этом формате экзамена

очень важен анализ, осуществляемый

студентом. Это достаточно трудная

форма экзамена, когда один или два

вопроса сообщаются студентам заранее

(например, за неделю). Обычно для его

сдачи необходимо показать свои

исследовательские или аналитические

навыки. Результат оформляется в виде

короткого эссе по заданной теме. В день

экзамена студенты просто записывают

свои эссе, которые должны были подготовить

заранее. Ответы на предлагаемые на

этом типе экзамена вопросы нельзя

напрямую найти в учебниках. Для того,

чтобы добиться успеха, студенты часто

собираются вместе, для обмена идеями

и обсуждения предварительных результатов

своих исследований; -

оpen book Examпредставляет собой

такую форму экзамена, на котором

студенты имеют право пользоваться

учебниками. Однако число и тип книг

ограничивается. Несмотря на то, что

это может показаться достаточно легкой

формой, сдать его на самом деле гораздо

сложно. Например, такой экзамен обычно

предполагается для предметов, в которых

много формул и вычислений (статистика).

Студент успешно сдает его в том случае,

если он хорошо разбирается в данном

предмете и большую часть времени,

данного на подготовку, использует для

решения задач. Ключом к успеху является

планирование своего времени, поскольку

время, предоставляемое на подготовку

в процессе экзамена, не рассчитано на

поиск студентом формулы для решения

подобной задачи или иной информации

для выполнения задания. Таким образом,

необходимо аккуратно пользоваться

временем и не тратить его на выписывание

цитат или поиск в книгах. Можно, например,

пользоваться только списком формул и

программируемыми калькуляторами, или

материалами своих эссе, или конспектом

лекций, с помощью которых удается

сэкономить время для выполнения

заданий; -

экзамен «размышление» («Thinking»

exam). Этот вид экзамена предполагает

написание студентами одного большого

текста по определенной проблеме.

Например, студентам предлагается в

течение трех часов написать одно

большое эссе. Предполагается, что в

течение одного часа студенты размышляют,

делают наброски и готовят структуру

эссе. Затем в течение двух часов они

пишут. Этот формат экзамена требует

собрать воедино много различных

элементов курса, используя свои «мозги»,

и свои аналитические способности.

Необходимо отметить, что для западных

вузов написание эссе на экзамене

относится к вполне традиционному виду

экзамена (Essays in exams). При этом фиксируется

следующая проблема: насколько данный

вид экзамена действительно ориентирован

на отслеживание способов мышления

студентов. Возможно, поэтому и появляется

такая форма экзамена как «Critical Thinking

exam»; -

«экзаменационная работа, которая

берется домой»(«Take-Home» exam). Студенты

забирают домой свои экзаменационные

задания. Обычно студентам дается

некоторое время (от нескольких часов

до нескольких недель) для того чтобы

закончить и сдать работу; -

практический экзамен (Practical exam).

Некоторые экзамены включают в себя

практические задачи или проекты. В

этом случае студенты должны

продемонстрировать свои умения,

способности, применение полученных

знаний (это могут быть испытания по

созданию портфолио, или задание по

конструированию какой-либо вещи или

предмета, или демонстрация моторных,

артистических и т. п. навыков); -

тестирование (Multiple-choice еxam или

Shot-question exam) — экзамен по выбору

правильного ответа, при котором на

каждый вопрос имеется два или более

ответов, из которых студент должен

выбрать правильный. Данный вид экзамена

обычно используется для проверки

фактических знаний. С одной стороны,

данный вид экзамена требует точности

воспроизведения имеющихся у студента

знаний, с другой стороны, не исключает

случайности ответов; -

итоговый экзамен (End—of

term exam)

— самый типичный и самый стрессовый

вид экзамена для всех его участников; -

полусеместровый экзамен (Mid-term exam)

— экзамены, проводимые в середине

семестра;

допускной экзамен (Placement Test) —

экзамен, применяемый для определения

академической пригодности студента в

определенной области с целью допуска

к изучению соответствующих курсов. В

некоторых случаях на основании результатов

допускного экзамена студенту засчитывается

прохождение учебного курса.Практичне

заняття 3.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

20.03.2015182.78 Кб4П2.doc

- #

Экзамены, дифференцированные зачеты и обычные зачеты — шок для первокурсника. Если в школе были только самостоятельные и контрольные работы, то в университете совсем другие правила. Давайте вместе разберемся в вузовской терминологии и поймем, как готовиться к новым испытаниям.

Зачет

Зачет — это один из способов проверки знаний по определенному предмету и допуск студентов к сдаче экзаменов. По формату зачет похож на экзамен: он проводится как устно, так и письменно, вы можете получить автомат или пересдать его, если с первого раза не удалось правильно ответить на вопросы. Теперь поговорим об основных отличиях зачета от других видов испытания:

- за зачет не ставят баллы, в ведомости и зачетке просто указывают — «зачет» или «незачет»,

- вопросы или здания в этом испытании намного легче, чем в экзамене,

- зачеты назначают перед экзаменами, необходимо сдать все предметы, чтобы получить допуск,

- зачеты могут проводиться в форме теста, устного опроса, написания реферата или защиты проекта.

Дифференцированный зачет

Этот вид испытания сложнее зачета, но задания все еще проще, чем на экзамене. Для дифференцированного зачета действуют те же правила, что и для обычного, — форма проведения, возможность получить автомат, пересдать в случае низкого балла. В чем же разница:

- за дифференцированный зачет ставят баллы, как на экзамене,

- оценка за зачет влияет на получение стипендии,

- результаты заносятся в приложение к диплому.

Экзамен

Экзамен — это итоговая проверка знаний по определенной дисциплине и самое сложное испытание за всю сессию. На подготовку дополнительно выделяется время — 2-3 недели, преподаватель выдает заранее вопросы и проводит консультацию по предмету. Вот еще несколько отличий:

- экзамены можно сдать только после закрытия всех зачетов,

- для подготовки к экзамену необходимо выучить больше учебного материала, чем к зачету.

- в день экзамена не назначают другие испытания,

- студент должен не только выполнить задания из билета, но и ответить на дополнительные вопросы преподавателя,

- баллы за экзамен влияют на получение стипендии и указываются в приложении к диплому.

Зачет и дифференцированный зачет — это промежуточная проверка знаний студентов, экзамены — итоговое испытание по пройденному предмету. Важно хорошо сдать и зачеты и экзамены, чтобы перейти на следующий курс и получать стипендию, если вы учитесь на бюджете.

Хотите уже сейчас попробовать себя в новой профессии и создать портфолио? Тогда переходите на сайт проекта «Твой Ход 2022», выберите интересующее направление и участвуйте в активностях — смотрите мастер-классы, воркшопы, проходите тесты, игры и выиграйте денежный приз.

Виды экзаменов

18 Апрель 2011

Тематика: словарь абитуриента

Экзамен – слово латинского происхождения, что в переносном смысле означает оценку, испытание. Экзамен – испытание приобретенных знаний и умений по какому-нибудь предмету. Это наиболее распространённая форма оценки знаний. Различают экзамены теоретические и практические. По формату экзамен бывает устным и письменным, в виде тестирования или по билетам.

Существуют вступительные, переводные и выпускные экзамены.

| Выпускные | экзамены сдают учащиеся школ, колледжей и вузов. Так, выпускники 9 и 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию. После 9 класса предусмотрен ГИА-9, а после 11 класса – ЕГЭ. Выпускники вузов и колледжей также сдают выпускной экзамен, по результатам которого получают диплом. |

| Вступительные | – испытание, которое проходят при поступлении в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Среди вступительных экзаменов, на основе которых ведется прием абитуриентов принято различать: Единый государственный экзамен; вступительные экзамены, форма которых определяется вузом (ссузом) самостоятельно и дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (для вузов). |

| Переводные экзамены | позволяют переходить из одного курса (класса) на другой. Например, у студентов вузов и колледжей каждый семестр завершается сдачей сессии. Учащиеся 9 классов для перевода в 10 класс сдают ГИА-9. |

Государственный экзамен – это последний и самый главный экзамен, который сдает студент в университете. Как сдать госэкзамен в университете? Чтобы все прошло успешно, нужно внимательно прочитать нашу статью и ночь проплясать с бубном усердно готовиться. А вот чтобы на самом госе не было неожиданностей, почитайте наш сегодняшний материал. Рассказываем о том, что такое государственный экзамен, как он проходит и можно ли его пересдать.

ЕГЭ и ОГЭ – это тоже госы, младшие братья самого последнего гос. экзамена в университете.

Кстати, всегда актуальная и интересная информация для студентов – на нашем телеграм-канале.

Что такое государственный экзамен

Государственный экзамен – итоговый выпускной экзамен, принимаемый государственной комиссией и проводимый с целью проверки знаний учащегося и выявления его готовности к выполнению профессиональных обязанностей.

Госэкзамен – последний в универе, но далеко не последний в жизни. К моменту, когда вы соберетесь (куда уж денетесь –придется) сдавать гос, за вашими плечами будет как минимум 9 успешно пережитых сессий. Однако, все контрольные, зачеты и экзамены покажутся вам просто цветочками по сравнению с госами. Во всяком случае, при подготовке к государственным экзаменам, многие думают именно так. Разберемся, почему.

Кстати! Для наших читателей действует скидка 10% на любой вид работы.

Как проходит государственный экзамен

Во-первых, экзамен принимает государственная комиссия, в состав которой входят:

- Декан факультета или заместитель декана.

- Заведующий кафедрой.

- Профессора и доценты.

- Председатель комиссии (обычно это ученый, не входящий в кадровый штат вуза).

Также в качестве председателя комиссии может выступать и будущий работодатель, заинтересованный в наборе молодых специалистов.

Во-вторых, комиссия выставляет оценку, используя свой коллективный супермозг. Проще говоря, большинством голосов.

Какие бывают виды государственных экзаменов?

Тут все просто, госы могут проходить в:

- устной форме;

- письменной форме.

Сколько длится госэкзамен?

Если вы отвечаете на вопросы устно, на подготовку дается 1 академический час. Письменный экзамен может длиться до 4 академических часов.

В остальном гос не очень отличается от любого планового экзамена в сессию. Расписание госов утверждается за месяц до их начала. Помимо этого, перед экзаменом обязательно будет консультация, на которой вам расскажут, чем можно пользоваться и чего вообще ждать. А если вы ее вдруг пропустили, капитан очевидность сообщает: пользоваться мобильными телефонами на экзаменах нельзя!

Идет ли оценка за госэкзамен в диплом?

Да, идет. Все оценки, в том числе и результат госэкзамена, обязательно указываются в приложении к диплому. А чтобы получить красный диплом, гос. экзамен нужно обязательно сдать на отлично.

По каким предметам сдают госы?

По профильным предметам специальности.

Можно ли пересдать госэкзамен

А теперь самое интересное: можно ли пересдать гос, если вы его пропустили или просто сдали на неудовлетворительную оценку? Можно! Расскажем обо всем по порядку.

Если вы пропустили один госэкзамен по уважительной причине, вам дадут его пересдать в течение шести месяцев и без отчисления из вуза. Защищать диплом и сдавать другие экзамены в такой ситуации тоже разрешается.

Уважительными причинами считаются:

- Болезнь.

- Обстоятельства, требующие срочного исполнения гражданского и общественного долга.

- Стихийное бедствие, не позволившее добраться до места проведения экзамена.

- Другие причины, определенные уставом учебного заведения.

Любая уважительная причина должна быть подтверждена документально. В противном случае это не уважительная причина.

Тем, кто явился, честно пытался сдать, но все же завалил гос, тоже дадут шанс пересдать. Правда, в следующем году. Точнее, не раньше, чем через десять месяцев, и не позже, чем через пять лет после даты экзамена. Да и бумажной волокиты будет больше: перед повторной сдачей придется писать заявление на восстановление в вузе на время сессии. Попыток пересдачи – две.

Те, кто не пришел на государственный экзамен без уважительной причины, ждет страшная кара в виде армии та же судьба, что и получивших неудовлетворительную оценку: пересдача через 10 месяцев.

Если вы нашли ответы не на все вопросы, связанные с проведением государственных экзаменов или пересдачей госэкзамена в университете, задавайте их в комментариях. И не забывайте об услугах профессионального студенческого сервиса, который помогает миллионам студентов успешно решить возникающие трудности с учебой.

Педагогический контроль как способ получения информации о качественном состоянии учебного процесса – неотъемлемая часть учебного процесса. Вопросы организации контроля в вузе рассматривают Г. Епанчинцева [1], Н. Нохрина [2], Н. Павлов, А. Артёмов, Т. Сидорова, В. Фролов [3], А.Ю. Домбровская, Е.В. Домаренко [4] и другие исследователи. Оптимальная организация контроля признаётся одним из условий формирования профессиональных компетенций студентов современного высшего учебного заведения [5]. Экзамен как основная форма контроля получает сегодня в методике профессионального образования новое осмысление.

Цель данной статьи – рассмотреть экзамен как основную форму контроля в системе высшего образования с точки зрения его эффективности, оценить положительные стороны и недостатки данной формы рубежного контроля, проанализировать пути обновления экзамена, его новые формы, возможность их использования в практике преподавания в вузе.

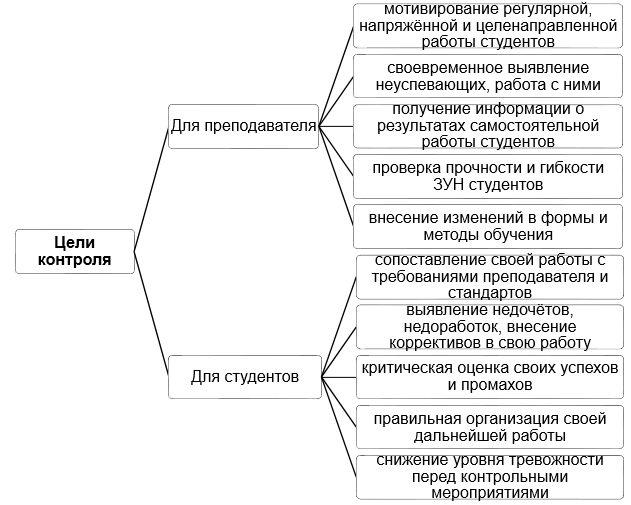

Без контроля невозможно обучение, причём важен он как для преподавателя, так и для студентов (Рисунок 1).

В зависимости от того, когда и с какой целью проводятся контрольные мероприятия, выделяются такие виды контроля:

- Входной (предварительный, диагностический, пропедевтический) – контроль знаний и умений студентов при начале обучения очередной дисциплине (в начале учебного года, семестра).

- Текущий – непрерывно осуществляемое отслеживание уровня знаний и умений студентов на занятиях (в основном практических и лабораторных, а также специальных контрольных).

- Рубежный – контроль знаний и умений студентов по окончании модуля, курса.

- Отсроченный – контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то время после изучения темы, раздела, курса (этот срок может колебаться от 3-х месяцев до полугода)

- Итоговый – государственная аттестация, проводится в виде государственных экзаменов, в том числе защиты выпускной квалификационной работы [6, c. 216].

Рисунок 1 – Цели контроля

Основная форма дифференцированного рубежного контроля в вузе – экзамен. Экзаменом заканчивается изучение предмета или его основного раздела, причём преподаватель не может отказаться от данной формы контроля хотя бы потому, что она указана в учебных планах – обязательном для соблюдения документе. А вот форму экзамена преподаватель может выбрать, исходя из собственных пожеланий, технических возможностей вуза, наличия времени и под. Наиболее распространённые формы экзамена:

– экзамен по билетам,

– экзамен-беседа,

– письменный экзамен,

– коллоквиум,

– тестовый контроль,

– программированный контроль и т. п.

Какую бы форму экзамена не выбрал преподаватель, он обязан заранее предоставить студентам вопросы общим списком, осведомить их о форме экзамена и других организационных моментах, чтобы студенты могли распределить время и силы для подготовки. Расписание экзаменов необходимо составить, утвердить и ознакомить с ним студентов, как минимум, за месяц до начала экзаменационной сессии.

Наш опыт проведения экзаменов по курсу «Правоведение» показал, что у каждой из форм экзамена есть как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим в этой связи каждую из названных форм экзамена.

Экзамен по билетам – наиболее привычная форма. В ходе такого экзамена студент, вытянув билет (включается фактор случайности), получает некоторое время на подготовку, пишет письменный конспект ответа, а затем даёт, пользуясь конспектом, устный ответ экзаменатору. Однако процедура проведения и такого экзамена вызывает несколько вопросов. Во-первых, можно ли преподавателю задавать дополнительные вопросы? Опыт работы поколений преподавателей показывает, что, конечно, можно. При этом цель вопросов – ослабить влияние фактора случайности, который присутствует при ответах на поставленные в билете вопросы. Дополнительные вопросы должны, как правило, вытекать из материалов, освещенных студентами в своих ответах. Но это вовсе не исключает беседу и по другим темам курса, особенно тогда, когда возникает необходимость удостовериться в правильности выставления самой высокой или неудовлетворительной оценок.

Во-вторых, можно ли студенту во время экзамена пользоваться учебной программой? В практике работы учебных заведений этот вопрос решается по-разному. Одни преподаватели пользоваться программами запрещают, считая, что это облегчает сдачу экзаменов, усложняет оценку знаний, снижает объективность. Другие разрешают пользоваться программой, резонно полагая, что программа – не конспект, а руководящий документ как для студентов, так и для экзаменатора. Такая позиция, как показывает наш опыт, правильна. Более того, в некоторых случаях, по усмотрению кафедры, на экзаменах допустимо использование и некоторых справочных материалов, содержащих сведения, запоминание которых студенту необязательно. Искусство экзаменатора в том и заключается, чтобы выявить, насколько студент подготовлен, чтобы свободно ориентироваться в данной дисциплине, знать ее основы, уметь выделять главное, понимать суть явлений, уметь пользоваться информационными материалами для решения конкретных задач.

Кстати, надо отметить, что программа учебной дисциплины и программа экзамена – это разные документы. Программа экзамена содержит перечень экзаменационных вопросов, не объединённых в билеты, с кратким пояснением содержания каждого вопроса. Наш опыт преподавания показывает, что программа экзамена является бесполезной для студента, не подготовившегося к экзамену, зато помогает сориентироваться и справиться с волнением студенту, который знает материал.

Экзамен-беседа не даёт студенту возможности случайного выбора вопросов, а также времени на подготовку ответа. Это, по сути, самый объективный способ проверки знаний: преподаватель и студент ведут свободную беседу на основании контрольных вопросов. Преимущества экзамена-беседы:

– максимальное развитие творческого начала, инициативы и преподавателя, и студента, в отличие от экзамена по билетам;

– студенты видят логическую последовательность содержания курса, имеют целостное представление о научной дисциплине;

– исключаются возможности пользоваться подсказками, шпаргалками, на все поставленные преподавателем вопросы студент должен ответить сразу, практически без подготовки, а значит, самостоятельно.

Недостатки экзамена-беседы:

– эта форма контроля требует от преподавателя достаточно большого напряжения сил и энергии, дополнительной затраты времени;

– беседа почти неприемлема в тех случаях, когда проверяется усвоение практической части курса и студенту необходимо решить несколько задач, а также в тех случаях, когда изучаемый курс содержит много сложных математических выкладок, что требует времени для подготовки.

Письменный экзамен позволяет проверить не только знание теории, но и умение применять ее практически (решать конкретные задачи), увеличивает активное экзаменационное время, дает возможность выявить способности излагать свои мысли письменно, определить общую и техническую грамотность студента. Немаловажно и то, что при письменном экзамене остается документ, исключающий субъективность в оценке знаний как преподавателем, так и самим студентом.

Коллоквиум – это свободное собеседование преподавателя с группой студентов, где превалирует обмен мнениями и дискуссия. Коллоквиумы проводятся с целью закрепления знаний, выявления действенности методов обучения, получения обратной информации по конкретным вопросам того или иного раздела или темы. Коллоквиум – форма коллективного обсуждения, дискуссия с участием всех студентов группы. На коллоквиуме поощряется высказывание собственного мнения, дискуссия.

Коллоквиум обычно завершает изучение темы (раздела), проводится один раз в семестр, поэтому может быть использован как одна из форм экзамена.

От обычного экзамена коллоквиум отличается главным образом тем, что студенту заранее неизвестны эвристические вопросы, выносимые на коллоквиум, ему известны лишь общие содержательные вопросы. Это предопределяет необходимость изучения всего комплекса вопросов, а не отдельных из них. Эвристические вопросы, которые ставит на коллоквиуме преподаватель, должны быть четкими, ясными, понятными, иметь примерно одинаковую трудность. Это значительно облегчит проведение беседы, будет гарантировать ее успех.

Коллоквиум – это не обязательно экзамен, чаще это лишь средство подготовки к нему. На экзамен выносится, как правило, материал всего курса, на коллоквиум же – отдельные разделы, темы или проблемы. Некоторые преподаватели проводят и коллоквиум (перед экзаменом) и экзамен, а по итогам коллоквиума освобождают некоторых студентов от экзамена (ставят оценку «автоматом»). Результаты коллоквиума сообщаются в заключительном слове преподавателя, в котором подводятся итоги коллоквиума, определяется, как тот или иной студент справился с поставленной задачей. В заключительном слове преподаватель также отвечает на вопросы, которые были затронуты в процессе коллоквиума, но не раскрыты до конца, дополняет ответы студентов, используя неизвестный им материал, обсужденный материал связывает с последующими темами курса (или с последующими курсами, если данный курс завершён).

Тестовый контроль – вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяемый должен выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов. Тест состоит из задания, которое выдаётся студенту, и эталона ответа, который остаётся у преподавателя. По определению Ф.В. Шарипова, «тесты – это достаточно краткие или нестандартизированные пробы, испытания, позволяющие преподавателям за сравнительно короткие промежутки времени оценить результативность познавательной деятельности учащихся, т.е. оценить степень и качество достижения каждым студентом целей обучения (целей изучения)» [6, c. 219].

Несмотря на очень частое использование, сейчас тесты вызывают неодинаковое к себе отношение. Несомненны их преимущества:

– скорость выполнения и проверки;

– интенсификация учебного процесса;

– повышение интереса студентов к предмету;

– смена видов деятельности.

Как отмечает Г.И. Кругликов, «главное преимущество заданий в тестовой форме по сравнению с задачами и вопросами проявляется в чёткости логической структуры контрольного материала, а также в оперативности получения результатов контроля» [7, c. 104].

Но многих педагогов-экзаменаторов в активном использовании тестов останавливают их недостатки:

– возможность списывания;

– возможность угадывания ответов слабыми студентами, а значит – необъективность оценивания;

– невозможность оценить речь студента, исправить в ней ошибки, развивать речевые умения обучаемых;

– выбор готового варианта, что не способствует развитию мышления и исключает необходимость самому отыскивать и чётко формулировать оптимальное решение.

При этом не все педагоги знают, что существуют различные виды тестов: тест-выбор, тест на опознание (по принципу «верю / не верю»), тест-подстановка, конструктивные тесты, тесты-классификации, тест-таблица, цифровой диктант и т. п. Их многообразие привлечёт внимание студентов, сделает процесс контроля более интересным. Однако не рекомендуется использовать тесты различных типов (более двух) в одном контрольном задании.

Удачнее всего те формы контроля, в которых тестовые задания сочетаются с заданиями других типов, например, экзамен-тест и дополнительная беседа и под. Преподаватель должен научиться использовать все преимущества тестового контроля, преодолевая его недостатки.

Программированный контроль с применением ПК помогает за короткое время определить, все ли студенты усвоили учебный материал и с какими показателями. Применение ПК для контроля ставит студентов в одинаковые условия, снимает различия в требованиях преподавателей.

Недостатки программированного контроля:

– при машинном опросе с выборочными ответами, как правило, присутствуют элементы отгадывания;

– такой контроль слабо способствует формированию навыков логического мышления, совершенствованию разговорной речи;

– он не может заменить живую беседу, несущую в себе большую воспитательную нагрузку.

Вот почему такой контроль, как и тестовый, целесообразно чередовать с традиционными способами, используя их преимущества, учитывая недостатки.

Итак, в проведении экзамена как основного способа рубежного контроля в современных условиях наметилась тенденция повышения разнообразия его форм, перехода от традиционной билетной формы к другим формам, обеспечивающим более объективную (быструю, развивающую и под.) оценку успеваемости студента. Именно разнообразие, отказ от какой-то одной формы экзамена позволит построить контроль таким образом, чтобы он побуждал студентов к дальнейшей плодотворной учёбе.