Части речи. Союз

| Сочинительные союзы | |

|---|---|

| Соединительные | и, да(=и), ни-ни, тоже, также |

| Противительные | а, но, да (=но), зато, однако, же |

| Разделительные | или, либо, то-то, то ли … то ли, не то … не то |

| Подчинительные союзы | |

| Изъяснительные | как, чтобы, что, будто |

| Временные | Когда, как, как только, между тем как, лишь, лишь только, едва лишь, пока |

| Причинные | Ибо, потому что, оттого что, так как, из-за того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что |

| Целевые | Чтобы (чтоб), дабы, для того чтобы, с тем чтобы |

| Условные | Если, если бы, ежели, ежели бы, коли (коль), когда, когда бы, раз |

| Уступительные | Хотя (хоть), хотя бы, пусть, даром что, несмотря на то что, невзирая на то что |

| Сравнительные | Как, как бы, как будто, будто, будто бы, словно, словно как, точно |

| Следствия | Так что |

Группы сочинительных союзов

1. Соединительные: и, да (в значении «и», ни-ни, тоже, также

2. Разделительные: или, либо, то-то, не то-не то, то ли-то ли

3. Противительные: а, но, да (=но), зато, однако, же

4. Двойные (сопоставительные):как…, так и

не только…, но и

не столько…, сколько

не так…, как

хотя и…, но

не то что(бы)…, но (а)

если не…, то

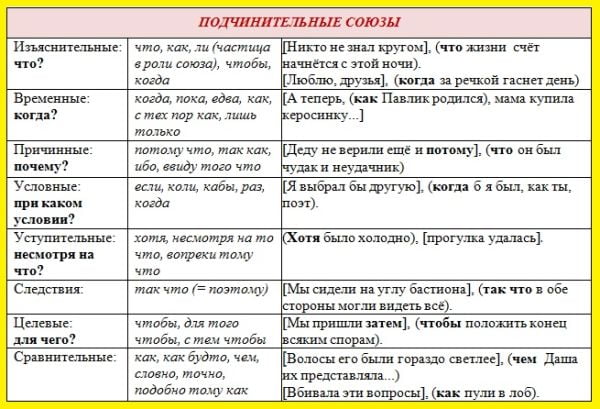

Подчинительные союзы

1. Что, как, ли (частица в роли союза)

2. Временные: когда, пока, едва, с тех пор как, лишь только

3. Причинные: потому что, так как, ибо, ввиду того что

4. Условные: если, коли, кабы, раз

5. Уступительные: хотя, несмотря на то что, вопреки тому что

6. Следствия: так что

7. Целевые: чтобы, для того чтобы, с тем чтобы

8. Сравнительные: как, как будто, словно, точно, подобно тому как

Группы частиц

1. вопросительные: ЛИ, РАЗВЕ, НЕУЖЕЛИ, А;

2. восклицательные: ЧТО ЗА, НУ И, КАК, ИШЬ КАК, ЕЩЁ БЫ;

3. усилительные: ДАЖЕ, ЖЕ, И, ВЕДЬ, НИ;

4. утвердительные: ДА, ТАК, ТОЧНО(в значении ДА);

5. отрицательные: НЕ, ВОВСЕ НЕ, ОТНЮДЬ НЕ;

6. указательные: ВОТ, ВОН, ВОТ И, ЭТО;

7. ограничительные: ЛИШЬ, ТОЛЬКО, ПОЧТИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО;

8. уточнительные: КАК РАЗ, ИМЕННО, ТОЧНО, РОВНО.

Особую группу составляют формо- и словообразующие частицы.

Формообразующие:

БЫ (образует форму условного наклонения глагола);

ПУСТЬ, ДА, ДАВАЙ(ТЕ) (образуют форму повелительного наклонения глагола).

Словообразующие:

-ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-; НЕ-, НИ- (образуют местоимения и наречия)

Разряды местоимений

|

Название разряда |

Значение местоимений |

Перечень местоимений |

|

1. Личные |

Указывают на: |

1-е лицо: я, мы |

|

2. Возвратное |

Указывает на отношение действия к действующему лицу |

Себя Не имеет им. падежа, |

|

3. Притяжательные |

Указывают на принадлежность |

Мой, наш, твой, ваш, свой |

|

4. Вопросительные |

Содержат вопрос о лице, предмете, его признаке, количестве предметов |

Кто, что, какой, каков, который, чей |

|

5.Относительные |

Служат для связи частей сложного предложения |

Те же, что и вопросительные |

|

6. Указательные |

Указывают на предметы, их качество и количество |

Этот, тот, такой, таков, столько |

|

7. Определительные |

Имеют обобщенно-качественное значение |

Сам, самый, весь, все, всё, всякий, каждый |

|

8. Отрицательные |

Указывают на отсутствие лица, предмета или их признака |

Никто, ничто, ничей, никакой, некого, нечего |

|

9. Неопределенные |

Указывают на неизвестные, неопределенные лица, предметы, их признаки |

Некто, нечто, некоторый, некий, кто-то, что-то, чей-то, какой-то, кто-либо, что-либо, какой-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь, кое-кто, кое-что, кое-какой |

Подчинительные союзы — это союзы, связывающие простые предложения в составе сложноподчиненного предложения.

Союзы и союзные слова — это связующее звено между главным и зависимым предложением в сложноподчиненном предложении (СПП). Чтобы понять, что такое подчинительные союзы и союзные слова, вспомним, какое предложение является сложноподчинённым.

Приведем список союзных слов и подчинительных союзов в зависимости от того, какую по смыслу придаточную часть они присоединяют к главному предложению.

Подчинительные союзы

Части сложноподчиненного предложения синтаксически неравноправны. Между ними существует подчинительная связь. Придаточное предложение зависит от главного по смыслу и синтаксически.

Определение

Сложное предложение, в котором одно простое предложение подчинено другому и связано с ним подчинительным союзом или союзным словом, называется сложноподчиненным.

Список подчинительных союзов

| Простые | Составные |

|---|---|

| что будто если когда словно чтобы как ибо пока |

с тех пор как так что лишь только потому что в связи с тем, что оттого что так как как будто для того, чтобы |

В сложноподчиненном предложении подчинительная связь между главной и зависимой частью выражается с помощью синтаксического вопроса, задаваемого к зависимому предложению, и подчинительного союза или союзного слова.

Узнаем из таблицы, какие бывают подчинительные союзы в зависимости от смысловых отношений между главной и придаточной частью сложного предложения.

Между частями сложноподчиненного предложения существуют изъяснительные, пространственно-временные, причинно-следственные, уступительные, сравнительные и другие отношения.

Необходимыми элементами в структуре сложноподчиненных предложений являются союзные слова и подчинительные союзы.

| Типы подчинительных союзов | Выражаемые отношения | Примеры |

|---|---|---|

| Изъяснительные | Выражают отношения пояснения | Что, чтобы, как и др. |

| Временные | Выражают временные отношения | Когда, как только, лишь только, едва, только, лишь, прежде чем, с тех пор как, пока, пока не, после того как, до тех пор пока, по мере того как, после того как и др. |

| Причинные | Выражают причинные отношения | Потому что, так как, ибо, вследствие того что, благодаря тому что, ввиду того что, оттого что, в связи с… |

| Условные | Выражают условные отношения | Если, коли, раз, ежели, кабы. |

| Целевые | Выражают целевые отношения | Чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы и др. |

| Сравнительные | Выражают сравнительные отношения | Как, словно, будто, как будто, точно, чем, нежели, подобно тому как, как если бы и др. |

| Уступительные | Выражают уступительные отношения | Хотя, не смотря на то что, пускай, пусть и др. |

| Следственные | Выражают следственные отношения | Так что. |

Виды подчинительных союзов

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

1. изъяснительные (примеры) — что, чтобы, как, как бы, будто, будто бы

Юра вздрагивал, и ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше (Н. В. Гоголь. Тарас Бульба).

2. временные (примеры) — когда, как, едва, лишь, лишь только, как только, пока, пока не, в то время как, после того как, перед тем как, с тех пор как, по мере того как и др.

Пока продолжались эти разговоры, наступила ночь (Жюль Верн. Дети капитана Гранта).

Варенуха чиркнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, лишь только дверь за ней захлопнулась, вскрыл квадратик (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

3. сравнительные (примеры) — как, будто, словно, точно, как будто, как если бы, подобно тому как и др.

Слезы беспомощности и обиды катились у него по щекам, словно все горести долгих восьмидесяти семи лет отразились на его опечаленном лице (Джек Лондон. Алая чума).

Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны (М. Н. Булгаков. Белая гвардия).

4. целевые — чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы, для того чтобы, лишь бы и пр.

На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в неё бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

5. причинные — потому что, оттого что, так как, поскольку, ибо, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что, из-за того что и др.

Поскольку они говорили тихо, я не стал прислушиваться (Анатолий Рыбаков. Каникулы Кроша).

Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-то особенным взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг прежняя недоверчивость (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

Но всё же я не вернулся домой, так как мне было стыдно показаться на глаза близким (Даниель Дефо. Робинзон Крузо).

6. условные — если, ежели, если бы, кабы, раз и др.

Но уж раз вы приобрели эти акции, то держитесь за них (Джек Лондон. Сердца трёх).

Разговор их был, вероятно, другой, ежели бы они говорили не при звуках песни (Лев Толстой. Война и мир).

7. уступительные — хотя, пусть, пускай, даром что, несмотря на то что, невзирая на то что

Вообще его любили, хотя и почитали гордым (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Всю ночь я проспал крепким сном, несмотря на то что шёл дождь (Даниель Дефо. Робинзон Крузо).

8. следствия — так что

Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя (А. С. Пушкин. Дубровский).

Но расстояние между телеграфными столбами по этой дороге шестьдесят ярдов, так что высчитать скорость ничего не стоит (Артур Конан Дойль. Записки о Шерлоке Холмсе).

Рон крепче сжал руль, так что побелели костяшки пальцев (Джоан Роллинг. Гарри Поттер и тайная комната).

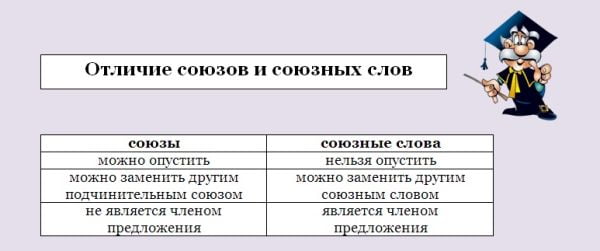

Союзные слова

В сложноподчиненном предложении в роли подчинительных союзов выступают слова самостоятельных частей речи — местоимения и наречия. Относительные местоимения и относительные местоименные наречия — это союзные слова.

В отличие от союзов, слов служебной части речи, союзные слова, хотя выполняют роль союза, в то же время остаются полноправным членом придаточного предложения.

|

Союзные слова |

|

|---|---|

| Относительные местоимения | Что, кто, какой, который, каков, чей, сколько |

| Местоимённые наречия | Где, как, когда, куда, откуда, почему |

Рассмотрим предложение:

Туристы поднялись на холм, с которого открылся прекрасный вид на старый город.

В придаточном предложении местоимение «с которого» замещает слово «с холма»:

…с холма открылся прекрасный вид на старый город.

Относительное местоимение выступает в роли союзного слова. К нему можно задать вопрос:

открылся (откуда?) с которого (с холма).

Союзное слово «с которого» является второстепенным членом придаточного предложения — обстоятельством.

Перечислим союзные слова — местоимения:

- кто

- что

- какой

- каков

- который

- чей

- сколько (сколь).

Примеры предложений с союзными словами — местоимениями

Разрешите полюбопытствовать, кто имеет честь быть первым? (Артур Конан Дойль. Собака Баскервилей).

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихнет и милостиво со мною разговаривает (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы (Лев Толстой. Анна Каренина).

Но каков этот срок, не знал и узнать не мог (Анатолий Рыбаков. Дети Арбата).

Неужели он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит, как призыв горна и звон оружия? (Джек Лондон. Железная пята).

А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Но он вошел уже в такой раж, что не замечал, сколь тщетны его усилия (Джек Лондон. Сердца трех).

Рассмотрим два простых предложения:

Я сейчас расскажу тебе. Зачем мне нужен этот альбом?

В первом предложении явно присутствует какая-то недосказанность:

я расскажу тебе о чём?

Чтобы получилось информативное полноценное сообщение, объединим эти простые предложения в одно и получим сложноподчиненное предложение:

Я сейчас расскажу тебе, зачем мне нужен этот альбом.

Как видим, с ролью союза вполне справилось местоименное наречие «зачем». Это союзное слово. Оно является полноправным членом придаточного предложения в отличие от подчинительного союза.

Я сейчас расскажу тебе, зачем мне нужен этот альбом.

В составе сложноподчиненного предложения союзными словами являются местоименные наречия:

- где

- зачем

- как

- когда

- куда

- откуда

- отчего

- почему

- насколько.

Примеры предложений с союзными словами — наречиями

Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил (А. С. Пушкин. Повести Белкина).

Догадывались, зачем царь позвал во дворец (Алексей Толстой. Пётр Первый).

Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба (Н. В. Гоголь. Мёртвые души).

А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно тупая игла выскочила из сердца (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать (Лев Толстой. Анна Каренина).

Мод выпустила его руку, отчего пальцы его слегка разжались и карандаш выпал (Джек Лондон. Морской волк).

Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, что он не хочет (Марк Твен. Приключения Тома Сойера).

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера (Борис Пастернак. Доктор Живаго).

Как отличить союзы от союзных слов

Чтобы отличить союз от союзного слова, предпримем некоторые приемы проверки.

Первый прием — это разбор придаточной части по членам предложения.

Подчинительные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только для присоединения придаточных к главному предложению или к другому придаточному.

Например:

Артём никогда не считал, что его жизнь пройдет гладко и без забот.

Слово «что» грамматически не связано с другими членами предложения, к нему нельзя поставить вопрос. Значит, это подчинительный союз.

Второй прием — изъять союз из предложения.

Подчинительный союз можно опустить, и тогда сложное предложение превратится в бессоюзное без искажения его содержания.

Артём никогда не считал: жизнь его пройдет гладко и без забот.

Сравним:

Мама, видимо, догадывалась, что таится у меня в душе.

Важно

Союзные слова не только прикрепляют придаточные предложения к главному (или другому придаточному), но и являются членами придаточных предложений.

Например:

Осенью птицы улетают зимовать в такие края, где всегда тепло.

Не знаю, зачем он это сделал.

В этих предложениях союзные слова «где» и «зачем», выраженные местоименными наречиями, являются второстепенным членом предложения обстоятельством, которое невозможно изъять из высказывания.

Третий прием. Выясним, можно ли исследуемое слово выделить интонационно. На союзное слово обязательно падает логическое ударение, а на союз нет.

Сравним:

Все увидели, как Саша бросил палку в речку (союз, не член предложения, можно опустить).

Андрей не знает, как нарисовать лошадь (союзное слово, обстоятельство образа действия).

Четвертый прием. Союз заменяется только другим союзом, а союзное слово — союзным словом.

Понаблюдаем:

Когда прошла неделя ожидания, наконец пришло от сына письмо.

После того как прошла неделя ожидания, наконец пришло от сына письмо.

У ивы, что стоит у самого берега, плавает утка с утятами.

У ивы, которая стоит у самого берега, плавает утка с утятами.

Чаще всего омонимичными являются союзы и союзные слова «что», «как», «когда», которые различаем, проанализировав придаточное предложение с помощью указанных приёмов проверки.

Видео «Союзные слова как средства связи в СПП»

Тест

ЗАДАНИЕ 2

ТЕОРИЯ

↑ Союзы. Определение.

Разряды.

Союз – служебная часть

речи, которая соединяет между собой синтаксически однородные слова в простом

предложении, а также целые предложения.

Союзы бывают:

1) Сочинительные и подчинительные

2) Простые (состоят из одного слова:

но, а, однако) и составные (состоят из из двух или более слов: как…так и, не

только…но и)

По своей структуре составные союзы бывают:

1) повторяющиеся (состоят из двух

одинаковых частей) – то ли…то ли, и…и, ни…ни.

2) двойные (состоят из двух

неодинаковых частей) – не только…но и, если не…то и т.д.

Сочинительные союзы – союзы, связывающие однородные члены

предложения и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного

(сложносочиненного предложения).

Помимо соединения однородных членов и частей

сложносочиненного предложения, сочинительные союзы могут связывать

самостоятельные предложения в тексте/фрагменте текста.

Сочинительные союзы на границе

предложений имеют значение, близкое к значению союзов, соединяющих части

ССП.

|

Разряды |

Примеры |

|

Соединительные |

и, |

|

Разделительные |

или, |

|

Противительные |

а, |

|

Градационные |

не |

|

Присоединительные |

тоже, |

|

Пояснительные |

а |

Подчинительные союзы – союзы,

которые связывают простые предложения в сложном предложении (СПП).

Подчинительные союзы могут выступать в качестве средств связи

между предложениями только в случае парцелляции (авторского

членения текста)

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

- изъяснительные (что, чтобы, как, …)

- обстоятельственные

- времени (когда, лишь, едва, …)

- места (где, куда, откуда, …)

- образа действия, меры, степени

(столько, настолько, так, до такой степени, до того, такой, … ) - сравнения (как, как будто, словно,

будто, точно, как бы) - причины (так как, потому что, …)

- условия (если, если бы, коли, ежели,

если … то,…) - уступки (несмотря на то, что, хотя,

хоть, пускай, …) - цели (чтобы, дабы, с тем чтобы, …)

- следствия (так что)

Разделение подчинительных

союзов на группы условно, одни и те же союзы могут относиться к

различным группам в зависимости от вопроса, который мы задаем от главного

предложения к придаточному.

↑ Союзы как

средства связи между предложениями.

Примеры:

- Шофер остановился в раздумье. А через

минуту он уже спал за баранкой: долгая дорога его утомила. (В.

Архангельский) - Антон Иванович дремал, припав к моему

плечу. Но когда с досады закричал шофер, он решил, что

нужно действовать. (В. Архангельский) - Чайную закрыли, и мы отправились на

ночлег. И удивительно крепко спали на полу, в школе, на

голых досках. (В. Архангельский)

↑ Частицы.

Определение. Разряды.

Частица – служебная часть

речи, выражает различные добавочные смысловые оттенки слов и предложений, а

также употребляется для образования новых слов или аналитических форм

самостоятельных слов.

Частицы бывают формообразующие (повелительное

наклонение: пусть, пускай, давай, бы (б), да*, бывало; условное

наклонение: более, менее, самый) и смыслоразличительные (смысловые).

*Не путайте частицу

«да» с союзом «да». Союз: старик да старуха (можно заменить

на «и») Частица: Да здравствует солнце!

|

Разряды |

Примеры |

|

отрицательные |

не, |

|

вопросительные: |

неужели, |

|

указательные |

вот, |

|

уточняющие |

именно, |

|

ограничительно-выделительные |

только, |

|

восклицательные |

что |

|

усилительные |

даже, |

|

со |

едва |

Среди частиц есть омонимичные:

Например, ЭТО может

быть как частицей, так и местоимением.

ЧТО может быть частицей, а может быть местоимением.

↑ Частицы

как средства связи между предложениями.

Частицы соединяют предложение с одним из

предыдущих или с группой предложений.

Примеры.

Ведь (оттенок причины,

причинно-следственные отношения, синоним союза потому что, так как).

Вот (используется для введения

иллюстрации, примеров)

Матери написал коротко. Это

первая весточка из Минусинкого округа.

Подробное письмо отправит из

Шу-шу-шу. Ведь уже скоро он доберется до места своего «окончательного

успокоения», как рассчитывает полиция и как в шутку говорит он сам о

себе.

↑ Местоимения.

Определение. Разряды.

Местоимение – самостоятельная

часть речи, которая содержит обобщающее указание на предметы и признаки, но не

называет их.

|

Разряды |

Примеры: |

|

Личные |

я, |

|

Притяжательные |

мой, |

|

Указательные |

это, |

|

Возвратное |

себя |

|

Вопросительные |

кто, |

|

Относительные |

(те |

|

Определительные |

сам, |

|

Неопределенные |

некто, |

|

Отрицательные |

никто, |

↑ Числительные.

Общая информация.

В качестве средств связи могут быть использованы порядковые и собирательные числительные.

Собирательные числительные — это

такие, которые обозначают количество предметов, как их совокупность (двое,

трое, оба, четверо, пятеро, шестеро, семеро).

Порядковые числительные — это

числительные, которые называют порядковые номер предмета при их счете (пятый,

десятый).

↑ Числительные

как средства связи.

В качестве средств связи собирательные числительные

используются без существительного, которое они определяют в количественном

значении.

Из собирательных числительных в качестве средств связи чаще других

используются числительные оба и двое.

↑ Наречия.

Определение. Разряды.

Наречие — неизменяемая

самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, признака и

предмета, отвечает на вопросы где, как, куда, откуда, зачем, почему и

т.д.

|

Разряды |

Примеры |

|

По |

|

|

Знаменательные |

называют |

|

Местоименные |

там, |

|

По |

|

|

образа |

так, |

|

меры |

очень, |

|

места (где, |

вперед, |

|

времени (когда, |

сегодня, |

|

причины |

потому, |

|

цели (зачем, |

назло, |

↑ Наречия

как средства связи предложений в тексте

В качестве средств связи обычно выступают наречия времени,

места, а также местоименные наречия в личных значениях.

Пример: Слева виднелась гора. Тонкой полосой блестела река.

Зеленели небольшие рощи. Везде здесь было тихо и спокойно.

↑ Вводные

слова и словосочетания. Группы вводных слов

- обособляются запятыми

- не являются членами предложения

- к ним нельзя задать вопрос

|

Группы |

Примеры |

|

1. |

К |

|

2. |

Может, |

|

3. |

Итак, |

|

4. |

По |

|

5. |

Другими |

|

6. |

Знаешь |

|

7. |

По |

|

8. |

По |

|

9. |

Сказать |

↑ Средства

связи, часто встречающиеся во 2 задании ЕГЭ

↑ Союзы

То есть – пояснительный

союз, который автор использует для уточнения сказанной ранее информации.

Но, зато, однако – противительные союзы, которые

используются для противопоставления.

Потому что, так как, поскольку – используются, чтобы указать на причину

того, о чем говорится в предыдущих предложениях.

Так что – используются перед выводом

рассуждений.

↑ Частицы

Даже – частица вносит

значение уточнения и подчеркивает важность мысли.

Ведь, именно – эти частицы вносят значение

усиления.

↑ Вводные

слова и конструкции

Кроме того –

конструкция используется, когда автор хочет дополнить ранее высказанную

мысль.

Другими словами, иными словами – конструкция используется, если автор хочет

сказать уже высказанную мысль иначе (более понятно).

Итак, таким образом, следовательно – автор использует данные вводные слова для

подведения итога рассуждениям.

Конечно, разумеется, безусловно – указывают на степень уверенности в сказанных

словах.

Например, так – вводные слова, которые используются для

пояснения мысли.

Наоборот – вводное слово, употребляющееся для противопоставления одного

предложения другому.

Во-первых, во-вторых, с одной стороны – автор указывает порядок следования

мыслей.

Как сделать текст более красивым, наполненным и сложным? В книгах довольно часто встречаются длинные предложения, которые занимают едва ли не целый абзац, но при этом они не выглядят бессмысленными, так как позволяют лучше передать атмосферу и полностью описать какое-либо событие. И без союзов не получилось бы создать настолько красивые и наполненные смыслом предложения. Разберёмся вместе, что такое союзы в русском языке и как их правильно использовать.

Союз как часть речи: понятие и основные виды связи

Союз – это такой способ синтаксической связи, который располагается между двумя частями предложения и связывают их в одно. Благодаря союзу не придётся делить две взаимосвязанные ситуацией и смыслом части на два коротких предложения. Они также связывают:

- Однородные члены предложения;

- Существительные и глаголы;

- Предлоги;

- Частицы и так далее.

Союзы обладают следующими признаками:

- Не склоняются;

- Не имеют падежа и не закрепляются за ним;

- Имеют классификацию по разным основаниям;

- Могут состоять из одного и более слов.

Примеры союзных слов в русском языке:

- Или;

- Тоже;

- Потому что;

- С тех пор;

- Так как;

- Но;

- И поэтому;

- Также;

- Не столько, сколько;

- Либо;

- То ли;

- Не то;

- Хотя, но и;

- Да;

- Да и;

- Оттого что;

- В связи с тем, что и так далее.

Это лишь малая часть всех союзов, используемых в русском языке на постоянной основе. С полным списком можно ознакомиться в специальных словарях.

Союзы в русском языке выполняют роль связующих компонентов и разделяются на сочинительную и подчинительную связь по типу воздействия на предложение. Перед тем, как изучить особенности каждой из них, разберёмся в видах союзов.

Виды союзов в русском языке

Союзы в русском языке делятся на следующие виды:

Производные союзы (делятся на простые и составные) происходят из других частей речи и часто бывают похожими на вводные слова или наречия. Чтобы не ошибиться, стоит запомнить, что союзы помогают соединить две части предложения и добавляют ему внутреннюю гармонию, поэтому их нельзя просто взять и выкинуть из контекста предложения. Они могут соотноситься с местоимениями и другими частями речи и чаще всего являются сложными.

Непроизводные союзы представлены одним словом и тоже могут происходить от других частей речи или связываться с ними с помощью какого-либо вида связи.

Подчинительные союзы — это союзы, связывающие простые предложения, которые находятся в составе сложноподчиненного предложения.

Сочинительные союзы — это союзы, выступающие в качестве средства связи равноправных членов предложения, которые становятся сложносочиненными, создавая своего рода равноправные отношения между ними.

Для лучшего понимания всех видов союзов в русском языке, ознакомьтесь с таблицей «подчинительные союзы»:

Подчинительные союзы

| Простые | Составные |

|---|---|

| что будто если когда словно чтобы как ибо пока |

с тех пор как так что лишь только потому что в связи с тем, что оттого что так как как будто для того, чтобы |

А вот таблица «Сочинительные союзы», которая позволит различать их на письме:

Сочинительные союзы

| Соединительные | Противительные |

| и да в значении и тоже также ни, ни не только, но и если не, то не столько, сколько как, так и не то что, а хотя и, но |

а да (в значении но) но однако зато же только (в значении но) |

| Разделительные | Пояснительные |

| или либо то, то не то, не то то ли, то ли |

то есть а именно |

Подчинительные и сочинительные союзы тоже делятся на дополнительные подвиды, которые позволяют уточнить место и способ использования и создать наиболее правильный по смыслу текст. Рассмотрим, какие подвиды разных союзов существуют.

Противительные союзы, представленные в таблице, следует запомнить и не путать с другими. Благодаря этому знанию можно будет легко решать тесты и разбирать предложения по составу.

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Изъяснительные | Указывают на то, о чем говорят. | что чтоб когда как чтобы |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Временные | Указывают на временной промежуток. | когда пока с тех пор едва прежде чем перед тем как лишь |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Причинные | Указывают на причину события. | вследствие потому что из-за того, что ввиду того, что благодаря тому, что |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Сравнительные | Указывают на сравнение предметов. | такие как как будто как точно будто подобно тому |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Целевые | Указывают на цель. | для того, чтобы из-за того, что чтобы дабы |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Условные | Указывают на условие действия или события. | если когда коли ежели раз |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Уступительные | Указывают на факт противоречия событий. | несмотря ни на что пускай хотя вопреки тому |

| Название группы | Пояснение | Союзы |

|---|---|---|

| Следственные | Указывают на следствие и результат действия. | поэтому из-за этого так что |

Используя эти таблицы и понятия союзов на конкретных примерах, любой сможет разобраться в сложностях русского языка. После их изученные каждый сможет без труда разобрать сложный текст и правильно расставить все акценты.

Знаки препинания при сочинительных и подчинительных союзах

Не менее важный вопрос, связанный со сложноподчинёнными и производными союзами, заключается в правильном выборе знаков пунктуации их расстановке. Сложносочинённые и сложноподчинённые союзы чаще всего можно встретить в сложных предложениях, содержащих несколько основ.

Чтобы выявить такие предложения, нужно разобрать их по составу, выделить основы и подчеркнуть все союзы, которые в них находятся. После этого вспомнить, какие союзы относятся к сочинительным и подчинительным. Если в предложении есть союзы «и» или «но», то это будет сочинительная связь. По аналогии можно разобрать каждое предложение и выявить тип его связи.

Рассмотрим конкретные примеры тех или иных видов союзов, которые чаще всего очень трудно отнести к одной категории. Как же не ошибиться?

- Смотрите на контекст предложения. Если в нем есть указание на время, то союз будет временным.

- Заучите союзы, относящиеся к той или иной категории или подвиду. Это поможет быстро выявлять принадлежность союзов и вид связи в предложении.

Разберём на примерах:

- Не только, но и – это союз, который относится к группе соединительных союзов, выражающих сочинительную связь.

- Же – противительный союз, выражающий сочинительную связь предложения.

- Не столько, сколько – это соединительный союз из группы сочинительных.

- Ежели — условный подчинительный союз. Встречается в стилизованном тексте или в классической литературе.

- Лишь только – подчинительный союз.

- «Но» — какой союз? Его можно отнести к простым союзам из группы противительных.

- То есть – пояснительный сочинительный союз.

Не забывайте смотреть на контекст предложения. Тогда количество ошибок можно будет значительно снизить. Заучив хотя бы половину союзов по группам, можно будет без труда решать даже самые сложные типовые тесты как уровня ЕГЭ, так и ВУЗа.

СОЮЗ

Союз — это служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в составе сложного, а также предложения в тексте.

По строению союзы делятся на простые: а, и, чтобы, если и т. п.; на составные: потому что, как будто, то есть и т. п. По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы — это союзы, которые служат для связи однородных членов предложения и равноправных по смыслу простых предложений в составе сложного.

По значению сочинительные союзы делятся на три группы

|

Виды сочинительных союзов |

Значение |

Примеры |

|

Соединительные |

Соединительные союзы используются для выражения одновременно или по-следовательно происходящих событий, явлений действительности |

и, да(=и), ни-ни, тоже, также |

|

Противительные |

Противительные союзы выражают отношения противопоставления или разграничения |

а, но, да (=но), зато, однако, же |

|

Разделительные |

Разделительные союзы вносят в предложение значения чередования, выбора, предложения, неразличения |

или, либо, то-то, то ли … то ли, не то … не то |

Подчинительные союзы — это союзы, которые связывают простые предложения в составе сложноподчинённого предложения. В таком сложном предложении от одного предложения к другому можно поставить вопрос.

По значению подчинительные союзы бывают

|

Виды подчинительных союзов |

Примеры |

|

Изъяснительные |

как, чтобы, что, будто |

|

Временные |

Когда, как, как только, между тем как, лишь, лишь только, едва лишь, пока |

|

Причинные |

Ибо, потому что, оттого что, так как, из-за того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что |

|

Целевые |

Чтобы (чтоб), дабы, для того чтобы, с тем чтобы |

|

Условные |

Если, если бы, ежели, ежели бы, коли (коль), когда, когда бы, раз |

|

Уступительные |

Хотя (хоть), хотя бы, пусть, даром что, несмотря на то что, невзирая на то что |

|

Сравнительные |

Как, как бы, как будто, будто, будто бы, словно, словно как, точно |

|

Следствия |

Так что |

ЧАСТИЦА

Частица — это служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков значений слов, словосочетаний, предложений и для образования форм слов.

Разряды частиц

|

Формообразующие частицы. |

Образуют форму повелительного наклонения у глаголов. Да, давай, давайте, пусть, пускай. |

Пример: Давай сходим за грибами. Пусть ещё погуляет. |

|

Образуют форму условного наклонения у глаголов. Бы (б). |

Пример: Мне хотелось бы познакомиться с Вами. Если б вы знали, как хорошо летом в деревне! |

|

|

Образуют форму сравнительной или превосходной степени у прилагательных. Более, менее, самый. |

Пример: Правый берег более высокий, чем левый. Эта задача менее сложная. Дик — мой самый любимый пёс. |

|

|

Смысловые частицы — вносят различные смысловые оттенки в предложение, а также выражают чувства и отношение говорящего к тому, о чём говорится в предложении. |

Выделение и ограничение: только, лишь, исключительно, почти. |

Пример: Только ты не веришь мне. Лишь на западе виднелись какие-то силуэты. |

|

Усиление: даже, даже и, ни, и, же, ведь, уж, всё, всё-таки, -то. |

Пример: А ты даже не позвонил. Даже и не думай так поступить. Ведь сколько раз тебя предупреждали об опасности. Уж сколько раз твердили миру… Всё-таки ты решился на поездку. А он всё не унимался. И кто же будет за это отвечать? |

|

|

Вопрос: ли, разве, неужели. |

Пример: Разве вы не слышали новость? Неужели ты написал письмо? Можно ли в это поверить? |

|

|

Восклицание: что за, как. |

Пример: Что за уха! Да как жирна. Голубушка, как хороша! |

|

|

Указание: вот (а вот), вон (а вон). |

Пример: Вот уже кое-где появилась травка. Вон возле ствола осины папоротник вылез. |

|

|

Сомнение: вряд ли, едва ли. |

Пример: Едва ли это получится. Вряд ли ты сможешь закончить работу к среде. |

|

|

Уточнение: именно, как раз. |

Пример: Именно об этом я и хочу сказать. А вы как раз и подойдёте к нему. |

|

|

Смягчение требования: -ка. |

Пример: Вскипяти-ка чай. |

|

|

Отрицательные частицы |

Не, ни |

Пример: За лесом не большой, а маленький остров. На небе ни облачка. |

|

Частицы бы, ли, же пишутся раздельно, частица то ко всем словам на письме присоединяется с помощью дефиса, частица ка с глаголами пишется через дефис. |

НАРЕЧИЕ

Наречие — самостоятельная неизменяемая часть речи, которая означает при-знак и отвечает на вопросы: где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? сколько? и другие.

В зависимости от того, к какой части речи относится наречие, оно может обозначать:

— Признак действия — наречие примыкает к глаголу или деепричастию (выучить наизусть, читать внимательно, высоко поставив, сказав тихо);

— Признак предмета — примыкает к существительному (путь напрямую, совсем ребенок, платье наизнанку);

— Признак другого признака — примыкает к прилагательному, наречию, причастию (достаточно быстрый, потрясающе красивый, очень хорошо, вдвое больше, купленный вчера, сделанный аккуратно).

По значению наречия делятся на группы (разряды)

|

Разряды |

На какие вопросы отвечают |

Примеры |

|

места |

где? куда? откуда? |

впереди, направо, издали |

|

времени |

когда? |

сегодня |

|

причины |

почему? |

сослепу |

|

цели |

зачем? |

назло |

|

образа действия |

как? каким образом? |

медленно |

|

меры и степени |

в какой мере? насколько? |

очень интересно |

ПРЕДЛОГИ

Предлог — это служебная часть речи, которая служит для связи существительного, местоимения и числительного с другими словами в словосочетании. Предлоги могут обозначать отношения между действием и объектом (смотреть на небо), объектом и объектом (лодка с парусом), признаком и объектом (готовый на самопожертвование).

Предлоги не изменяются, не являются самостоятельными членами предложения.

По образованию предлоги могут быть разделены на

1) непроизводные (первообразные) — не связаны по происхождению с другими частями речи, например, без, при , с, от, из-за;

2) производные (непервообразные), то есть такие, которые связаны по происхождению с другими частями речи:

а) наречные: вблизи, вокруг, напротив, вдоль;

б) отыменные: ввиду, в виде , в течение, за счёт, по поводу;

в) отглагольные: благодаря, включая, исключая, начиная, спустя.

В отличие, несмотря на

По строению предлоги могут быть разделены на

1) простые (пишущиеся без пробела): вокруг, благодаря, около, вследствие;

2) составные (пишущиеся с пробелом): в течение, в продолжение, за исключением, во время, в связи с, в зависимости от, по направлению к.

Предлоги могут выражать следующие значения

1) объектное: рассказать о себе, тоска по родине;

2) пространственное: жить в Москве / под Москвой / около метро;

3) временное: прийти к вечеру, работать до / после обеда, прийти через день;

4) причинное: не прийти из за / вследствие / по / ввиду болезни;

5) целевое: жить ради детей, подарить на память, сделать для друга;

6) сравнительное: величиной с кулак, пойти в мать;

7) образа действия: читать без выражения, есть с аппетитом;

ВВОДНЫЕ СЛОВА. ВВОДНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Вводные слова — это слова (или словосочетания), грамматически не связанные с предложением и вносящие дополнительные смысловые оттенки.

Например: Очевидно, общение с детьми развивает в человеке многие добрые свойства; К счастью, тайна так и осталась тайной.

Данные значения передаются не только вводными словами, но и вводными предложениями. Например: Вечер, ты помнишь, вьюга злилась… (Пушкин). К вводным единицам примыкают вставные конструкции, которые содержат различные добавочные замечания, поправки и разъяснения. Вставные конструкции, как и вводные, не связаны с другими словами в предложении. Они резко разрывают предложение. Например: Журналы иностранной литературы (два) я велел выслать в Ялту; Маша говорила с ним о Россини (Россини только что входил в моду), о Моцарте.

Вводное слово или словосочетание выделяется запятыми с двух сторон, если находится внутри предложения. Вводное слово или словосочетание выделяется запятой с одной стороны, если находится в начале или конце предложения. К своему стыду, я не читаю серьезной литературы, предпочитая ей детективы и, между нами говоря, любовные романы.

Главная ошибка большинства пишущих связана с неточным знанием списка вводных слов. Поэтому прежде всего следует выучить, какие именно слова могут быть вводными, какие группы вводных слов могут быть выделены и какие слова никогда не бывают вводными.

ГРУППЫ ВВОДНЫХ СЛОВ

1. Вводные слова, выражающие чувства говорящего в связи со сказанным: к счастью, к несчастью, к сожалению, к досаде, к ужасу, на беду, чего доброго…

2. Вводные слова, выражающие оценку говорящим степени достоверности того, что он сказал: конечно, несомненно, разумеется, бесспорно, очевидно, безусловно, наверное, возможно, верно, может быть, должно быть, кажется, по всей видимости, по-видимому, по существу, по сути, думаю… Эта группа вводных слов наиболее многочисленна.

3. Вводные слова, указывающие на последовательность излагаемых мыслей и их связь между собой: во-первых, итак, следовательно, в общем, значит, кстати, далее, впрочем, наконец, с одной стороны… Эта группа также достаточно большая и коварная.

4. Вводные слова, указывающие на приемы и способы оформления мыслей: словом, другими словами, иначе говоря, вернее, точнее, так сказать…

5. Вводные слова, указывающие на источник сообщения: говорят, по-моему, по словам…, по слухам, по сведениям…, по мнению…, на мой взгляд, помнится…

6. Вводные слова, представляющие собой обращение говорящего к собеседнику: видишь (ли), знаете, пойми, простите, пожалуйста, согласись…

7. Вводные слова, указывающие на оценку меры того, о чем говорится: самое большее, по крайней мере…

8. Вводные слова, показывающие степень обычности сказанного: бывает, случалось, по обыкновению…

9. Вводные слова, выражающие экспрессивность высказывания: кроме шуток, смешно сказать, честно говоря, между нами говоря…

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Русский язык. Теория. Подчинительные союзы.

Подчинительные союзы связывают простые предложения в сложном предложении, которое называется сложноподчинённым.

В таком сложном предложении одно подчинено по смыслу другому, т. е. от одного предложения к другому можно поставить вопрос.

Типы подчинительных союзов по значению:

- Изъяснительные – выражают отношения пояснения: чтобы, что, как, будто, как будто, ли (союз-частица) и др.;

Я в сотый раз пожалел, что не родился художником.

- Временные – выражают временные отношения: когда, пока, как только, прежде чем, едва, перед тем как, лишь, лишь только и др.;

Пока продолжались эти разговоры, наступило утро.

- Причинные – выражают причинные отношения: потому что, ибо, поскольку, так как, оттого что, вследствие, в связи с тем что, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что и др.

Поскольку они говорили тихо, я ничего не слышал.

- Условные – выражают условные отношения: если, если бы, раз, ли, как скоро, кабы и др.;

Уж раз вы пришли, то садитесь за стол.

- Целевые – выражают целевые отношения: чтобы, для того чтобы, с тем чтобы и др.;

Ямщики подвязали колокольчики, чтобы звон не привлёк внимания сторожей. (А. Пушкин).

- Уступительные – выражают уступительные отношения: хотя, несмотря на то что, пускай и др.;

Вообще его любили, хотя и со многими его взглядами не соглашались.

- Сравнительные – выражают сравнительные отношения: как, словно, будто, как будто, точно, подобно тому как и др.;

Ей было так радостно, словно она оказалась в детстве.

- Следственные – выражают следственные отношения: так что.

Он ехал медленно, так что Ирина нисколько не боялась.