6.2 Норма права. Источники права. Нормативный правовой акт.

ПЛАН.

- Норма права. Понятие.

- Состав нормы права.

- Формы норм права.

- Особенности норм права.

- Виды норм права.

- Источники права.

- Нормативный правовой акт. Понятие, признаки.

- Виды нормативно-правовых актов.

Норма права.

Норма права (правовая норма) – охраняемое государством общеобязательное право , которое регулирует общественные отношения, поведение людей, устанавливая определённые права и обязанности.

Состав нормы права.

- Гипотеза (предположение) – описывает условия применения права (ЕСЛИ пешеход переходит дорогу).

- Диспозиция (распоряжение) – описывает само правило (ТО должен переходить дорогу на зелёный свет светофора).

- Санкция (взыскание) – предусматривает последствия невыполнения нормы (ИНАЧЕ от будет оштрафован).

Формы ном права.

- Дозволение – предоставление права на совершение определённых положительных действий (что можно делать).

- Предписание – установление обязанности совершать определённые действия (что нужно делать).

- Запрет – установление требования воздержаться от определённых действия (чего нельзя делать).

Особенности норм права.

- Закреплённость в законе или других нормативных правовых актах.

- Общеобязательность: их обязаны соблюдать все – и отдельные лица и организации.

- Конкретность, детализированность.

- Обеспеченность силой государства.

Виды норм права:

- конституционные законы

- нормы законов

- нормы подзаконных актов.

Источники права.

Источники права — это внешние официально документальные формы выражения и закрепления норм права, исходящие от государства.

- Правовой обычай представляет собой санкционированное государством правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного и длительного применения.

- Юридический прецедент — решение суда по конкретному делу, которому придали нормативно-правовой характер.

- Нормативно-правовой акт — властное предписание органов государства, устанавливающее, изменяющее отменяющее нормы права. Две стороны в данном случае юридически не равны: с одной стороны — органы государства, устанавливающие номы, с другой — субъекты, обязанные их исполнять.

- Нормативно-правовой договор — правовой акт, основанный на взаимном волеизъявлении сторон. В данном случае две стороны юридически равны, от каждой зависит, будет она подписывать тот или иной договор или нет (например, брачный договор).

Нормативно-правовой акт.

Нормативно-правовой акт – это правовой документ, изданный в особом процедурном порядке компетентным органом государственной власти, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений.

Признаки нормативно-правового акта.

- Содержит нормы права.

- Предназначен для регулирования общественных отношений.

- Общеобязателен для исполнения.

- Выражает волю государства, сформулированную как общеобязательное требование.

- Издаётся компетентными органами государства или принимается всенародным голосованием – путём референдума.

- Имеет вид письменного документа.

- Характеризуется неконкретностью адресата, то есть обращён к индивидуально-неопределённому субъекту.

- Рассчитан на многократное применение.

- Гарантируется принудительной силой государства.

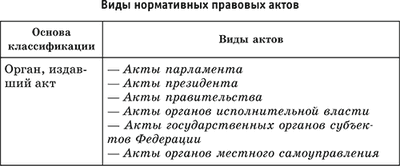

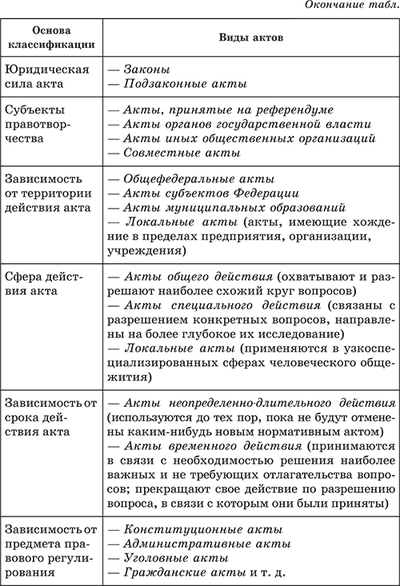

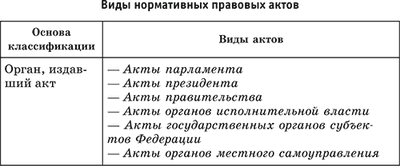

Виды нормативно-правовых актов.

- Законы

- Подзаконные акты.

Закон.

Закон – нормативно-правовой акт, имеющий следующие признаки:

- принимается в особом порядке органами законодательной власти или референдумом,

- выражает волю народа,

- обладает вышей юридической силой,

- регулирует наиболее важные общественные отношения.

Виды законов:

- Основные законы (Конституция РФ, конституции субъектов РФ, федеральные конституционные законы).

- Обыкновенные законы (текущие) – федеральные законы, законы субъектов РФ.

Различайте!

Федеральные конституционные законы – законы, регулирующие вопросы, относящиеся к правовым основам государства, государственного строя, то есть к предмету ведения Конституции РФ (например, Закон «О чрезвычайном положении», «О выборах Президента РФ» и др.)

Федеральные законы – законы, регулирующие важнейшие вопросы общественной жизни, не относящие к ведению Конституции РФ (например, Гражданский кодекс, Семейный кодекс, «Об акционерных обществах» и др.)

Подзаконный акт.

Подзаконный акт — нормативно-правой акт, изданный на основе и во исполнение закона:

- обладает меньшей юридической силой, чем закон,

- базируется на законе, обладая вспомогательной и детализирующей ролью.

Виды подзаконных актов.

- Указы Президента РФ.

- Постановления Правительства РФ.

- Приказы, инструкции, положения министерств и других федеральных органов исполнительной власти.

- Решения и постановления органов законодательной власти субъектов РФ.

- Решения, распоряжения, постановления органов исполнительной власти субъектов РФ.

- Нормативные правовые акты муниципальных образований.

- Локальные нормативные правовые акты (предприятий, учреждений, организаций).

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Всего: 36 1–20 | 21–36

Добавить в вариант

Верны ли следующие суждения о нормативных правовых актах?

А. Различают следующие типы нормативных актов: конституция и иные законы, подзаконные акты.

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимаются органами исполнительной власти.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Выберите верные суждения об источниках права и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Источник права, принятый компетентными государственными органами и содержащий нормы права, называется нормативным договором.

2) Источник права — это внешняя форма официального закрепления права.

3) Правовой обычай возникает как судебное решение по конкретному делу и служит образцом при рассмотрении аналогичных дел.

4) Высшей юридической силой среди подзаконных актов как источников права обладают указы и распоряжения Президента Российской Федерации.

5) Конституции республик и уставы других субъектов федерации являются источниками права в Российской Федерации.

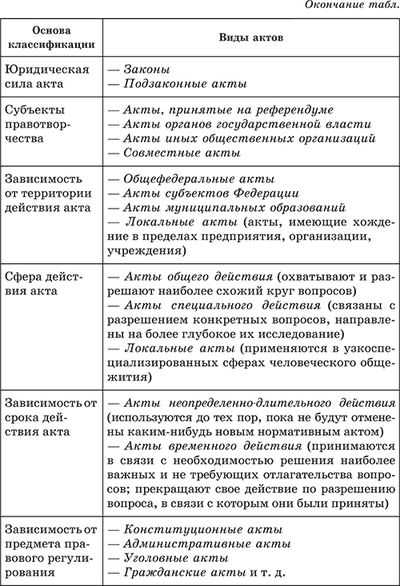

Выберите верные суждения о видах нормативных правовых актов. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.

2) Приказы и положения министерств требуют утверждения парламентом.

3) Акты временного действия прекращают своё действие по разрешении вопроса, в связи с которым они были приняты.

4) Акты, принятые на референдуме, требуют утверждения органом законодательной власти.

5) Акты общего действия охватывают и разрешают наиболее схожий круг вопросов.

Выберите верные суждения об источниках права и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Источники права — это способы выражения и закрепления правовых норм.

2) Нормативно-правовой акт — самый древний по времени возникновения источник права.

3) К нормативно-правовым актам относятся законы и подзаконные акты.

4) Решение суда по какому-либо делу, которое становится образцом для решения других подобных дел, называется судебным прецедентом.

5) Примером правового обычая является текст присяги, принимаемой Президентом РФ при его вступлении в должность.

В России к подзаконным актам относят

1) кодексы

2) законы субъектов РФ

3) постановления Правительства РФ

4) Конституцию РФ

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1.

В России к подзаконным актам относят

1) постановления Правительства РФ

2) законы субъектов РФ

3) кодексы

4) Конституцию РФ

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 5.

Задания Д19 № 982

Верны ли следующие суждения об источниках права?

А. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и Конституция, и конституционный закон, и федеральный закон, и подзаконный акт.

Б. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической силе.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Верны ли следующие суждения о видах подзаконных актов в РФ?

А. Указы Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.

Б. Акты федеральных органов исполнительной власти издаются Советом Федерации и Государственной Думой РФ.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 6.

Верны ли следующие суждения о Конституционном суде России?

А. Конституционный суд уполномочен разрабатывать, принимать и утверждать поправки к Конституции России.

Б. В Конституционном суде рассматриваются дела о соответствии законов и подзаконных актов Конституции России.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Правоохранительные органы, судебная система

Задания Д22 C3 № 178

Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «предпринимательство». Автор показывает, что сегодня в России созданы предпосылки для успешного развития малого предпринимательства. Назовите две из них.

Показать

1

Автор приводит ряд негативных последствий, которые возникли в результате чрезмерной концентрации производства в условиях административно-командной экономики. Укажите три из них.

2

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. Используя обществоведческие знания,

— укажите не менее трёх основных признаков понятия «предпринимательство»;

— объясните связь названных автором характеристик предпринимательства. (Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

3

Какова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке возможностей развития малого бизнеса в решении экономических проблем в России? По каким положениям текста вы это определили? (Укажите любые два положения-аргумента.) Приведите пример решения конкретной экономической проблемы с помощью малого бизнеса.

4

Автор видит сильные и слабые стороны малого бизнеса. Опираясь на знания курса, назовите три позиции, по которым малый бизнес уступает крупному бизнесу.

5

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «предпринимательство».

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

В приведённом ниже ряду, найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий, и запишите это слово (словосочетание).

Нормативно-правовой акт, источник права, подзаконный акт, закон, Конституция.

Задания Д1 № 613

Запишите слово, пропущенное в таблице.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

| ПОДСИСТЕМА | ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ |

|---|---|

| Нормативно-правовая | Совокупность законов, кодексов, подзаконных актов, регулирующих жизнедеятельность субъектов, институтов политической системы и общества в целом |

| … | Совокупность взаимоотношений и взаимосвязей между субъектами и институтами политической системы общества |

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Верны ли следующие суждения о нормативном правовом акте?

А. Любой нормативный правовой акт принимается законодательным органом власти.

Б. Любой нормативный правовой акт утверждается Президентом РФ.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Верны ли следующие суждения о правовых актах?

А. Одним из признаков нормативных правовых актов является письменная форма.

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что принимаются судебными органами власти.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Предметная область: Право. Система российского права, законотворческий процесс

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «формы (источники) права»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах нормативных правовых актов;

− одно предложение, раскрывающее сущность нормативного правового акта как формы (источника) права.

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «нормативно-правовой акт»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах нормативно-правовых актах;

− одно предложение, содержащее информацию о нормативно-правовом акте, обладающим высшей юридической силой в РФ.

Выберите верные суждения об источниках права. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Под источником права понимается способ закрепления норм права.

2) Источники права всегда имеют письменную форму.

3) Древнейшим видом источников права является правовой прецедент.

4) Ведущим источником права в Российской Федерации является нормативно-правовой акт.

5) Договор может являться источником права.

На примере административного права автор раскрывает такую функцию права, как охрана общественного порядка и безопасности граждан. Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко раскройте ещё три любые функции права, которые воплощаются в административном праве.

Показать

1

Чем, по мнению автора, отличаются административно-предупредительные меры от других видов мер, которые используют административные органы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан? Почему, по мнению автора, реализующий властные полномочия исполнительный орган является обязательным субъектом административных отношений? В чем видит автор особенности наложения административных взысканий по сравнению с уголовными наказаниями? (Укажите любые три особенности.)

2

Автор указывает, что административные взыскания могут накладываться широким кругом должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Приведите три примера наложения взыскания различными должностными лицами. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

3

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административное правонарушение». В чьём ведении находится административное право в соответствии с Конституцией РФ? Как называет автор меры административных органов по преодолению последствий противоправных действий, нарушающих сложившийся порядок?

Чем, по мнению автора, отличаются административно-предупредительные меры от других видов мер, которые используют административные органы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан? Почему, по мнению автора, реализующий властные полномочия исполнительный орган является обязательным субъектом административных отношений? В чем видит автор особенности наложения административных взысканий по сравнению с уголовными наказаниями? (Укажите любые три особенности.)

Показать

1

Автор указывает, что административные взыскания могут накладываться широким кругом должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Приведите три примера наложения взыскания различными должностными лицами. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

2

На примере административного права автор раскрывает такую функцию права, как охрана общественного порядка и безопасности граждан. Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко раскройте ещё три любые функции права, которые воплощаются в административном праве.

3

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административное правонарушение». В чьём ведении находится административное право в соответствии с Конституцией РФ? Как называет автор меры административных органов по преодолению последствий противоправных действий, нарушающих сложившийся порядок?

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административное правонарушение». В чьём ведении находится административное право в соответствии с Конституцией РФ? Как называет автор меры административных органов по преодолению последствий противоправных действий, нарушающих сложившийся порядок?

Показать

1

Чем, по мнению автора, отличаются административно-предупредительные меры от других видов мер, которые используют административные органы для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан? Почему, по мнению автора, реализующий властные полномочия исполнительный орган является обязательным субъектом административных отношений? В чем видит автор особенности наложения административных взысканий по сравнению с уголовными наказаниями? (Укажите любые три особенности.)

2

Автор указывает, что административные взыскания могут накладываться широким кругом должностных лиц в пределах их компетенций и полномочий. Приведите три примера наложения взыскания различными должностными лицами. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

3

На примере административного права автор раскрывает такую функцию права, как охрана общественного порядка и безопасности граждан. Опираясь на текст и обществоведческие знания, назовите и кратко раскройте ещё три любые функции права, которые воплощаются в административном праве.

4

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «административное правонарушение».

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

Всего: 36 1–20 | 21–36

Норма права — это выраженное в законах или иных источниках права общеобязательное правило поведения, охраняемое от нарушений мерами государственного принуждения.

Виды правовых норм:

- Регулятивные — устанавливают субъективные права и обязанности (порядок заключения брака).

- Охранительные — устанавливают условия применения мер государственно-принудительного воздействия (моральный ущерб).

- Обязывающие — обязывают совершать определенные действия (оплата за проезд).

- Управомочивающие — предоставляют возможность совершить определенные действия (подать иск в суд).

- Запрещающие.

Нормативный правовой акт — официальный акт, изданный государственным органом, в котором содержатся нормы права. Он является основным источником права в Российской Федерации. Нормативный правовой акт характеризуется рядом признаков:

- содержит нормы права;

- исходит от государства или от организаций, которым государство передало это право;

- принимается с соблюдением определенной процедуры и имеет заранее установленную юридическую силу;

- имеет признаки официального письменного документа: название акта, указание на то, где, когда и кем был принят; наличие в необходимых случаях подписи соответствующего должностного лица и регистрационного номера;

- обладает четкими временными, пространственными и субъективными пределами действия.

Действие нормативно-правового акта в пространстве определяется той территорией, в рамках которой он обладает юридической силой.

Действие нормативно-правового акта во времени определяется моментом вступления акта в юридическую силу и моментом ее прекращения.

Действие нормативных актов по кругу лиц определяется кругом субъектов, на которых распространяется акт, если в самом законе не указано иное. По общему правилу все субъекты права, находящиеся на территории государства, попадают под сферу действия его законодательства.

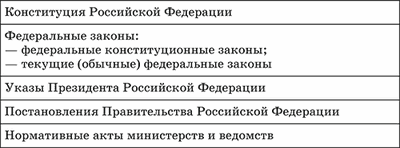

Все издаваемые нормативно-правовые акты связаны между собой и находятся в строгой иерархии. Эта иерархия служит основой для их классификации. Ведущим критерием классификации является юридическая сила нормативно-правового акта. Она указывает на место акта, его значение, его верховенство или подчиненность, зависит от положения и роли органа, издавшего акт. Выделяют следующие виды нормативных актов 1:

Виды законов:

- Конституция (закон законов) — основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти;

- федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией РФ (например, федеральные конституционные законы об арбитражных судах, о военных судах, о Конституционном Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве России и т.п.);

- федеральные законы — это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (например, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и пр.);

- законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и действие их распространяется только на соответствующую территорию (например, закон Саратовской области о муниципальной службе в Саратовской области, о социальных гарантиях и т.п.).

Виды подзаконных актов:

- указы Президента РФ — высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты;

- постановления Правительства РФ — акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами;

- приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры;

- решения и постановления местных органов государственной власти;

- решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления;

- нормативные акты муниципальных органов;

- локальные нормативные акты — это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). 2

Поскольку закон — это акт, принятый в особом порядке, следует обратить внимание на процесс создания закона, т.е. законотворческий процесс. Он включает в себя несколько последовательных этапов:

- Законодательная инициатива — официальное предложение от управомоченных лиц или государственных органов (депутаты, президент, правительство) принять тот или иной нормативный правовой акт путем внесения в законодательный орган законопроектов, подлежащих обязательному рассмотрению.

- Обсуждение законопроекта — осуществляется в правотворческом органе, как правило, в нескольких чтениях.

- Принятие закона— происходит на заседании законодательного органа путем подачи голосов «за» или «против».

- Опубликование (промульгация) закона — т.е. доведение до сведения населения его содержания. Опубликование закона, как правило, состоит из подписания принятого закона главой государства и последующего его официального опубликования. 3

Нормативный правовой акт – это правовой документ, изданный в особом процедурном порядке компетентным органом государственной власти, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений.

Основные признаки нормативного правового акта

• Издается компетентными органами государства.

• Обладает юридической силой, охраняется и обеспечивается государством.

• Имеет вид письменного документа.

• Носит легитимный (от лат. legitim – законный) характер.

• Содержит нормы права.

• Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-определенного адресата.

В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов России можно представить следующим образом:

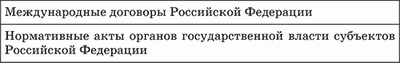

Особую группу в этой системе образуют:

Нормативные правовые акты могут быть классифицированы по различным основаниям на отдельные виды.

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Виды законов

• Конституция – основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий органы государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., конституции республик в составе РФ).

• Федеральные конституционные законы – принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией (федеральные конституционные законы о Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и т. п.).

• Федеральные законы (текущие или обычные) – акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и т. п.).

• Законы субъектов Федерации – издаются представительными органами субъектов Федерации и распространяются только на соответствующую территорию (закон Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных гарантиях и т. п.).

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, изданные на основе и во исполнение законов. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любого общества, играя вспомогательную и детализирующую роль.

Виды подзаконных актов

• Указы Президента РФ – обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов место.

• Постановления Правительства РФ – обязательны к исполнению на территории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.

• Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других федеральных органов исполнительной власти – принимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры.

• Решения и постановления местных органов государственной власти – принимаются, например, областными представительными, законодательными структурами.

• Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления – принимаются, например, главами областных администраций, губернаторами и др.

• Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов – принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.

• Локальные нормативные акты – нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового распорядка).

Образец задания

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о нормативном правовом акте?

А. Нормативный правовой акт – это система общеобязательных формально-определенных норм, которые выражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер.

Б. Нормативный правовой акт – это официальный документ компетентного правотворческого органа, который издан в особом порядке и содержит конкретные нормы права.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Тема 4. Правовые акты

2 (40%) 6 votes

Понятие

и виды нормативно-правовых актов. Частное и публичное право.

1.

Нормативный акт — это официальный документ

правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы.

Нормативные

акты создаются в основном государственными органами, имеющими право принимать

нормативные решения по тем вопросам, которые переданы им для разрешения. При

этом они выражают волю государства. Отсюда проистекает их властность,

официальность, авторитарность, обязательность.

Признаки:

1)

Представляет собой официальный письменный документ,

2)

Имеет установленную форму и реквизиты,

3)

Принимается в ходе творческой деятельности,

4)

Принимается уполномоченным субъектом правотворчества,

5)

Принимается на основе норм права

6)

Принимается в порядке, предусмотренном нормами права,

7)

Устанавливает, изменяет или отменяет нормы права,

Имеет государственно-властный характер и обязателен для исполнения,

9)

Адресован широкому кругу лиц,

10)

Рассчитан на многократную реализацию.

2. Виды нормативных актов

1. закон;

2. подзаконные

акты;

3. международные

законы.

Иерархическая система нормативно-правовых актов РФ:

1)

Конституция (Основной закон);

2)

федеральные законы;

3)

указы Президента;

4)

постановления Правительства;

5)

нормативные акты министерств и ведомств.

Особую группу образуют:

а)

международные договоры России;

б)

нормативные акты органов государственной власти субъектов Федерации.

Кроме отраслей в структуре права юридические нормы

можно подразделить на две большие группы: на частное и публичное право. Деление

системы права на публичное и частное является наиболее устоявшимся и широко

признанным в юриспруденции. Такое деление получило признание еще в Древнем

Риме.

3.

Частное право — это упорядоченная совокупность

юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.

Признаки: свободное

двустороннее волеизъявление, использование договорной формы регулирования;

равенство

сторон; преобладание диспозитивных норм;

ориентация

на удовлетворение частных интересов.

Сфера частноправовых отношений опосредуется

нормами таких отраслей права, как гражданское, семейное, трудовое, земельное, коммерческое право и др.

4.

Публичное право- образуют

нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и

управления.

Признаки:

одностороннее волеизъявление; субординация субъектов и правовых актов;

преобладание

императивных норм; ориентация на удовлетворение общественного интереса.

Публично-правовые отношения возникают в

результате реализации норм конституционною, административного, уголовного,

финансового, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального права и

некоторых других отраслей.

Источники

права.

1. Источник (форма) права — внешняя

форма выражения и закрепления норм права. Формирование

норм права (правотворчество) может осуществляться государством путём принятия

нормативных правовых актов, в других случаях государство придаёт правилу

характер правовой нормы путём санкционирования.

2. Различают четыре основных вида источников

(норм) права:

1. Правовой обычай.

2. Судебный прецедент.

3. Нормативный правовой акт.

4. Нормативный договор.

Правовой обычай.

Обычай

является одним из самых старых видов социальных ном. Вообще обычай —

правило поведения, которое сложилось в течение нескольких поколений и стало

обязательным в силу многократного повторения, привычки. Правовым

обычаем называется обычай, санкционированный государством, после

установления юридической санкции за несоблюдение простой обычай становится

правовым. Как источники право обычаи имели большое распространение в древности

и в средние века, но и в настоящее время они не утратили своего значения в

некоторых странах. В России правовой обычай широкого распространения не имеет,

однако его применение не исключается.

Судебный прецедент.

Судебный прецедент — решение

суда по конкретному делу, которому придаётся обязательная сила (некоторые

исследователи в качестве источника права выделяют ещё и юридический прецедент).

Суд выступает в роли правотворческого органа, его решение становится образцом

для рассмотрения аналогичных дел в будущем. Аналогичные дела, рассматриваемые

впоследствии судами (как правило, нижестоящими), должны решаться так же.

Судебный прецедент в настоящее время широко применяется в Великобритании и

некоторых других странах, относящихся к англосаксонской правовой семье. В

России и других странах, относящихся к романо-германской правовой семье,

судебный прецедент не рассматривается.

Нормативный правовой акт.

Нормативный правовой акт — документ,

принимаемый уполномоченным государственным органом, устанавливающий, изменяющий

или отменяющий нормы права. Нормативный правовой акт в России (а также во

многих других правовых системах, относящихся к романо-германской семье права)

является основным, доминирующим источником права. Нормативный правовые акты (в

отличие от других источников права) принимаются только уполномоченными

государственными органами в пределах их компетенции, имеют определённый вид и

облекаются в документальную форму .

Нормативные договоры.

Источником

права в России являются также нормативные договоры. Самым распространённым

видом нормативных договоров являются международные договоры, в различных

правовых системах присутствуют и иные нормативные договоры.

Согласно статье 15 Конституции РФ международные договоры РФ

являются составной частью её правовой системы, причём если международным

договором РФ установлены иные правила (нормы), чем предусмотренные законом, то

применяются правила (нормы) международного договора. Порядок заключения,

ратификации и применения международных договоров установлен Конституцией РФ и

Федеральным законом «О международных договорах РФ» (1995).

Источниками права являются также Федеративный договор, иные договора и

соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между органами

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ

Подзаконные правовые акты –это акты,

изданные в соответствии с законом и ему

не противоречащие. Это постановления,

распоряжения, приказы, инструкции,

решения.

Распоряжения издаются Президентом

и Премьер-министром, обычно не устанавливают

норм права, но бывают нормативными, если

содержат обязательные предписания.

Нормативные приказы издаются

министерствами, государственными

комитетами в соответствии с их

правотворческой компетенцией.

Инструкции всегда являются

нормативными, издаются министерствами,

государственными комитетами.

Решения местных советов депутатов,

а также исполнительных и распорядительных

органов принимаются в пределах их

компетенции, также относятся к подзаконным

нормативным актам, имеют обязательную

силу на соответствующей территории.

4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.

· Действие нормативно-правового акта

во времени связано с вступлением

его в силу и моментом утраты им юридической

силы. Любой нормативно-правовой акт

начинает действовать с какой-либо даты.

Все нормативно-правовые акты вступают

в силу по истечении определенного

времени после официального опубликования,

если при принятии акта не установлен

другой срок введения его в действие.

Официальным опубликованием актов,

принимаемых законодательными органами,

считается опубликование их в специальных

официальных изданиях. Законы и декреты

подлежат немедленному опубликованию

после их подписания и вступают в силу

через десять дней после опубликования,

если в самом законе не установлен иной

срок. Законы официально публикуются в

Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь, Ведомостях

Национального собрания Республики

Беларусь, газетах «Звязда», «Народная

газета».

· Действие нормативных актов в

пространстве связывается с их

распространением на государственную

территорию, к которой относятся:

— земная территория, ее недра,

— внутренние и территориальные воды,

— воздушное пространство над земной и

водной территорией,

— территории посольств, военных кораблей,

всех кораблей в открытом море,

— кабины летательных аппаратов над

территорией, не входящей в состав другого

государства.

Любой нормативный акт имеет определенную

сферу своего действия.

· Действие по кругу лиц означает

распространение нормативных требований

на всех адресатов в рамках территориальной

сферы действия того или иного акта.

Адресатами нормативных актов могут

быть все граждане или определенные

группы населения, все должностные лица

или отдельные их категории.

5. Понятие законодательства. Соотношение международного и национального права.

Законодательство – это вся

совокупность законов и иных

нормативно-правовых актов, действующих

в стране. Оно имеет свою систему,

включающую составные элементы.

Составные элементы законодательства:

— статья нормативно-правового акта;

— нормативно-правовой акт;

— отрасль законодательства.

Система права органически связана с

системой законодательства, т.к. в

законодательстве правовые нормы получают

свое реальное выражение. Они соотносятся

как форма и содержание. Каждая отрасль

права имеет свою систему законодательства,

т.е. систему источников права.

В национальную систему права входит

гражданское, уголовное и другие отрасли

права. А в международное право входят

международное публичное право (МПП) и

международное частное право (МЧП).

В качестве основных факторов, определяющих

приоритет международного права над

национальным в современных условиях,

можно выделить следующие:

· Ценностный фактор, т.е. приоритет

общечеловеческих ценностей над всеми

другими. Решающей общесоциальной

ценностью является человеческая

личность, ее права и свободы; положения

о естественных и неотъемлемых правах

человека становятся общепризнанными,

находят свое отражение в актах ООН и в

международно-правовых соглашениях.

· Экономический фактор.

Международное разделение труда,

образование мирового рынка вызывают к

жизни возникновение фактически,

экономических, торговых отношений,

которые требуют правового оформления.

· Политический фактор. В

тоталитарных государствах действует

принцип приоритета государства над

правом и национального права над

международным. От таких государств

можно ожидать агрессивной внешней

политики по отношению к другим

государствам. В соответствии со ст.8

Конституции Республика Беларусь признает

приоритет общепризнанных принципов

международного права и обеспечивает

соответствие им законодательства. Не

допускается заключение международных

договоров, которые противоречат

Конституции.

Право — система общеобязательных, формально определенных правил поведения, обеспеченных силой государственного принуждения.

Признаки права:

— системность (деление на отрасли и институты),

— общеобязательность (необходимость ему следовать),

— формальная определенность (официальная форма),

— обеспеченность государством (защищается мерами государственного принуждения),

— нормативность (это система правовых норм),

— изменчивость (помните, мы проходили законодательный процесс, это как раз был способ их изменения, право постоянно совершенствуется).

Функции права:

— регулятивная (регулирует жизнь в государстве),

— социализация (формирование правосознания личности),

— охранительная (охраняет общественно важные отношения),

— контролирующая (следит за исполнением правовых норм),

— превентивная (выступает профилактикой правонарушений),

— ценностная (право защищает ценные для общества институты, например, семью, собственность).

Источник (форма) права — это внешняя форма закрепления правовой нормы.

Виды источников права:

— правовой обычай — норма, которая закрепилась в качестве источника права в результате длительного применения (например, «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» — выдержка из Гражданского кодекса РФ),

— судебный прецедент — решение по конкретному делу, ставшее образцом для разрешения аналогичных дел,

— нормативный правовой акт — официальный письменный документ, изданный в особом порядке управомоченным лицом или органом.

Отличия норм права от других социальных норм:

— общеобязательность (независимо от религиозной веры, народных обычаев, личных представлений о справедливости),

— письменная форма (обязательно фиксируются в правовых актах, а не просто передаются из уст в уста),

— защита государственным принуждением (а не общественным осуждением),

— системность (подразделяются на отрасли и институты),

— очень узкий простор для толкования (как правило, все уже растолковано компетентным органом).

Норма права – обязательное правило поведения, установленное и охраняемое государством.

Структура нормы права — это внутреннее строение нормы, которое раскрывает ее основные элементы и способы их взаимосвязи.

-

Гипотеза — это структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные обстоятельства вступления нормы в действие;

-

диспозиция — это структурный элемент правовой нормы, который содержит само правило поведения участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содержание, права и обязанности субъектов;

-

санкция — это структурный элемент правовой нормы, определяющий неблагоприятные последствия для участников общественных отношений, наступающие в случае нарушения последними предписаний диспозиции.

Структура нормы права

-

диспозиции, т. е. само правило поведения

-

гипотезы — указания на условия применения норм

-

санкции — установления угрозы наступления неблагоприятных юридических последствий неисполнения или нарушения правовой нормы.

Пример:

Если человек переходит дорогу на красный свет светофора ( гипотеза), то нарушает правила для пешеходов ( диспозиция), в результате чего на него может быть наложен штраф ( санкция).

Виды норм права:

— управомочивающие (дают возможность, например, «Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю»), — обязывающие (дают обязанность, например, «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы»), — запрещающие (содержат запрет, например: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков»).

Признаки правовой нормы

1. Регулирование поведения. Нормы права регулируют поведение индивидов и организаций в отношениях между собой.

2. Общий (неперсонифицированный) характер. Нормы права не имеют конкретного адресата.

3. Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они адресованы.

4. Связь с государством. Нормы права устанавливаются или санкционируются государством, при необходимости обеспечиваются государственным принуждением. Единственная в ряду социальных норм, которая исходит от государства.

5. Формальная определённость. Нормы права обычно фиксируются в правовых актах государства и закрепляют права, обязанности и запреты. Издаётся в письменной форме.

6. Системность.

Норма права — это первичная клеточка права, его исходный элемент → норме права свойственны все те черты, которые характерны для права в целом. Однако это ещё не означает, что понятие нормы права и права совпадают. Право — это система, совокупность правовых норм.

Классификация правовых норм

По субъектам правотворчества:

-

нормы, исходящие от государства (нормы органов законодательной(представительной), исполнительной и судебной государственной власти);

-

нормы, являющиеся результатом волеизъявления граждан.

По характеру правил поведения:

-

обязывающие (устанавливают обязанности граждан);

-

управомочивающие (предоставляют определённые права на совершение действий);

-

запрещающие (запрещают совершение определённых действий, которые приводят к нарушению прав других людей).

По социальному назначению:

-

учредительные (принципы установления норм);

-

регулятивные (правила поведения);

-

охранительные (контроль за соблюдением норм);

-

обеспечительные (гарантии действия правовых норм);

-

дефинитивные (определяют правовые нормы);

-

коллизионные (регулируют конфликтные ситуации);

-

декларативные (объявляют нормы права);

-

оперативные (инструменты для совершения определённых действий).

По функциональной роли:

-

общие (распространяются на все или большую часть отраслей права);

-

специальные (распространяются на часть институтов права и регулируют наиболее важные вопросы).

По методу правового регулирования:

-

императивные (не допускают отклонений в исполнении норм);

-

рекомендательные (устанавливают варианты желательных действий);

-

диспозиционные (разрешают индивидам в пределах требований закона самим разрешать возникающие споры);

-

поощрительные (предполагают награду за соблюдение норм).

По сфере и субъектам действий:

-

общего действия (распространены по всему государству и актуальны для всех его граждан);

-

ограниченного действия (ограничены территорией, временем и другими субъективными факторами);

-

локального действия (характерны только для определённого коллектива, предприятия, учреждения).

Классификация норм права

|

Критерии классификации |

Группы и виды норм |

|

по предмету правового регулирования (в зависимости от вида регулируемых общественных отношений) |

– конституционно-правовые; |

|

по юридической силе |

– нормы законов; |

|

по характеру содержащихся в их тексте правил поведения |

– обязывающие нормы (устанавливают обязанность совершать определённые положительные действия); |

|

по действию во времени |

– неопределённо длительного действия (в нормативно-правовом акте не указан период их действия во времени); |

|

по кругу субъектов |

– общие (распространяют своё действие на всю группу субъектов права); |

|

по пределам действия норм в пространстве |

– общего действия (действуют по всей территории, на которую распространяется юрисдикция государственного органа, издавшего правовую норму); |

|

по способу установления |

– императивные (не допускают никаких отступлений от установленного ими правила поведения, действуя независимо от усмотрения субъектов правоотношений); |

|

по функциональному назначению |

– материальные (регулируют содержательную сторону общественных отношений, выступают мерой юридических прав и обязанностей их участников); |

|

по социальному назначению |

– учредительные (нормы — принципы) |

Отличия права от морали.

|

Право |

Мораль |

|

Устанавливается государством. |

Формируется в процессе развития общества. |

|

Формально выражены, то есть имеются соответствующие юридические документы. |

Неписаные законы общества, нет документов. |

|

В праве выражена воля государства |

В нормах морали отражено общественное мнение. |

|

Поддерживается силой государственного принуждения |

Внутренний гарант морали — совесть |

|

Конкретность содержания, формулировок |

Меньшая конкретность содержания, возможность трактовать по-разному. |

|

Регулирует только основополагающие стороны общественной жизни. |

Регулирует все стороны поведения человека, в любой ситуации (например, отношение к старшим, к женщине и другие). |

В обществе существуют и иные нормы.

-

Религиозные нормы соблюдаются только верующими людьми

-

Этические нормы- нормы культурного поведения

-

Эстетические нормы — отражают законы красоты

-

Технические, санитарные и многие другие.

Нормативный правовой акт — правовой документ, изданный в особом процедурном порядке органом государственной власти, регулирующий общественные отношения.

Признаки нормативно-правового акта.

-

Содержит нормы права.

-

Предназначен для регулирования общественных отношений.

-

Общеобязателен для исполнения.

-

Выражает волю государства, сформулированную как общеобязательное требование.

-

Издаётся компетентными органами государства или принимается всенародным голосованием – путём референдума.

-

Имеет вид письменного документа.

-

Характеризуется не конкретностью адресата, то есть обращён к индивидуально-неопределённому субъекту.

-

Рассчитан на многократное применение.

-

Гарантируется принудительной силой государства.

Основные признаки нормативного правового акта

-

Издается компетентными органами государства.

-

Обладает юридической силой, охраняется и обеспечивается государством.

-

Имеет вид письменного документа.

-

Носит легитимный (от лат. legitim – законный) характер.

-

Содержит нормы права.

-

Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием индивидуально-определенного адресата.

Виды нормативно-правовых актов по юридической силе:

-

Законы

-

Подзаконные акты.

Закон – нормативно-правовой акт, имеющий следующие признаки:

-

принимается в особом порядке органами законодательной власти или референдумом,

-

выражает волю народа,

-

обладает вышей юридической силой,

-

регулирует наиболее важные общественные отношения.

Виды законов:

-

Основные законы (Конституция РФ, конституции субъектов РФ, федеральные конституционные законы).

-

Обыкновенные законы (текущие) – федеральные законы, законы субъектов РФ.

Различайте!

Федеральные конституционные законы – законы, регулирующие вопросы, относящиеся к правовым основам государства, государственного строя, то есть к предмету ведения Конституции РФ (например, Закон «О чрезвычайном положении», «О выборах Президента РФ» и др.)

Федеральные законы – законы, регулирующие важнейшие вопросы общественной жизни, не относящие к ведению Конституции РФ (например, Гражданский кодекс, Семейный кодекс, «Об акционерных обществах» и др.)

Подзаконный акт — нормативно-правой акт, изданный на основе и во исполнение закона:

-

обладает меньшей юридической силой, чем закон,

-

базируется на законе, обладая вспомогательной и детализирующей ролью.

Виды подзаконных актов

-

Указы Президента РФ – обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают следующее после законов место.

-

Постановления Правительства РФ – обязательны к исполнению на территории РФ. Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов Президента РФ.

-

Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других федеральных органов исполнительной власти – принимаются на основе и в соответствии с законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной исполнительной структуры.

-

Решения и постановления местных органов государственной власти – принимаются, например, областными представительными, законодательными структурами.

-

Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления – принимаются, например, главами областных администраций, губернаторами и др.

-

Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов – принимаются в пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п.

-

Локальные нормативные акты – нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь (например, правила внутреннего трудового распорядка).

Особую группу в системе нормативно-правовых актов образуют международные договоры РФ.

Система права — вся совокупность норм права данной страны.

Система права включает в себя: институт права, подотрасль права, отрасль права.

Институт права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определённый вид общественных отношений (например, институт собственности, институт гражданства и т. д.). Институты права объединяют нормативные правовые акты и правовые нормы.

Подотрасль права — это совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права (например, избирательное право — это подотрасль конституционного права).

Отрасль права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определённую сферу однородных общественных отношений (например, гражданское право, семейное право, трудовое право).

Вся система права подразделяется на отрасли: материальные (основное их содержание составляет установление прав и обязанностей субъекта) и процессуальные (нормы процессуального права устанавливают порядок реализации норм материального права).

Система права Российской Федерации включает в себя Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, постановления палат Федерального собрания РФ, указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.

В России система права охватывает около 30 отраслей, важнейшими из которых являются следующие:

Международное право

Отдельно выделяется международное право, которое не входит в систему права ни одного государства, поскольку представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государствами. Оно занимает особое место во всей системе права — это своего рода наднациональная отрасль права.

Частное и публичное право

Существует и другое деление системы права — на частное и публичное.

Публичное право — это отрасли права, которые закрепляют порядок деятельности органов государственной власти и управления. Предметом правового регулирования являются неимущественные отношения.

Основные отрасли публичного права — международное публичное право, конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуальное право.

Частное право — это отрасли права, которые охраняют и регулируют отношения частных дел. Предметом правового регулирования являются имущественные и неимущественные отношения.

Основные отрасли частного права — гражданское право, предпринимательское право, трудовое право и семейное право.

Разграничение права на частное и публичное достаточно условно, поскольку частный и публичный интересы взаимосвязаны.

Основные отрасли права в РФ

|

Отрасль права |

Содержание правовой отрасли |

|

I. Материальное право — отрасли права, которые регулируют юридическое содержание общественных отношений, устанавливая права и обязанности субъектов. |

|

|

1. Конституционное (государственное) право |

Отрасль права, закрепляющая форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти. |

|

2. Гражданское право |

Отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения: право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договора, наследственное право и т. д. |

|

3. Административное право |

Отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе организационной и исполнительно-распорядительной деятельности должностных лиц и органов государственного управления: соблюдение правил дорожного движения, противопожарных и санитарных правил и т. д. |

|

4. Уголовное право |

Отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них назначаться. |

|

5. Семейное право |

Отрасль права, регулирующая брачно-семейные правоотношения: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д. |

|

6. Трудовое право |

Отрасль права, регулирующая трудовые правоотношения: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время отдыха. |

|

7. Финансовое право |

Отрасль права, которая регулирует отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства. |

|

II. Процессуальное право — отрасли права, регулирующие процедурные и организационные вопросы реализации нормы материального права, разрешения юридических споров, защиты прав и законных интересов участников правоотношений. |

|

|

1. Уголовно-процессуальное право |

Отрасль права, включающая юридические нормы, которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам. |

|

2. Гражданско-процессуальное право |

Отрасль права, состоящая из норм, регулирующих порядок судопроизводства по гражданским делам. |

|

3. Арбитражный процесс |

Процесс прохождения дел в арбитражных судах. |

|

4. Административное судопроизводство |

Судопроизводство по разрешению административных дел. |

|

5. Конституционное судопроизводство |

Судопроизводство в Конституционном суде. |

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов высшими органами государственной власти. Стадии законотворческого процесса в РФ

|

Наименование стадии |

Её содержание |

|

Законодательная инициатива |

Выяснение потребности в принятии закона, изучение общественных отношений, для регламентации которых необходимо его принять. Субъекты права законодательной инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, Конституционный, Верховный суды РФ по вопросам их ведения. |

|

Обсуждение законопроекта |

Внесённый в порядке законодательной инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в соответствующий профильный комитет (в нём ведётся основная работа над текстом законопроекта с привлечением экспертов, проведением парламентских слушаний, анализом предложений, альтернативных проектов и т. д.), который после обсуждения выносит проект на пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит три чтения, в ходе которых в его текст вносятся поправки. |

|

Принятие законопроекта |

Закон принимается Государственной Думой большинством голосов от общего числа её депутатов. |

|

Утверждение законопроекта |

Принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 5 дней передан на одобрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Принятый закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент РФ в течение 14 дней должен принять решение. Президент РФ обладает правом вето. Для преодоления отлагательного вето Президента РФ закон при повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. |

|

Промульгация (от лат. promulgation — публичное объявление) закона |

Закон подлежит обязательному опубликованию в течение 7 дней после подписания его Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в силу закон по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок. |

Правотворческий процесс основывается на принципах, реализация которых призвана обеспечить его качественность и эффективность. Основополагающими принципами правотворчества являются демократизм, законность, гуманизм, научность, профессионализм, гласность, тщательность подготовки проекта, техничность.

Демократизм.Принцип демократизма проявляется в установлении и осуществлении свободного и подлинно демократического порядка подготовки и утверждения нормативных актов

Законность. Принцип законности означает строгое и неуклонное соблюдение установленного порядка подготовки принятия и опубликования нормативных актов и правотворческой процедуры.

Гуманизм. Этот принцип предполагает направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности, на максимально полное удовлетворение духовных и материальных потребностей индивида.

Научность.Правотворчество призвано соответствовать назревшим потребностям общественного развития, его объективным закономерностям; должно быть научно обоснованным, учитывать и использовать достижения науки и практики, основываться на теоретических разработках проблем, требующих нового нормативного решения и плановости.

Профессионализм.Осуществление принципа профессионализма предполагает участие в разработке новых правотворческих решений квалифицированных специалистов.

Гласность.Этот принцип состоит в открытости правотворческого процесса для широкой общественности и проявляется в публикации проектов с последующим обсуждением в печати.

Тщательность и оперативность подготовки проекта.В правоподготовительной деятельности важно использовать не только отечественный, но и зарубежный опыт, а также результаты социологических, политологических, психологических и иных исследований.

Техничность.Предполагает техническое совершенство принимаемых актов, которое достигается благодаря широкому использованию выработанных юридической наукой и проверенных правотворческой практикой способов и приемов подготовки и оформления нормативных текстов и правил законодательной техники.

Юридическая ответственность это:

-

применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния

-

обязанность терпеть неблагоприятные последствия за проступок, который противоречит правовым нормам.

Признаки юридической ответственности

-

Неблагоприятные последствия для правонарушителя

-

Использование механизмов государственного принуждения

-

наступает за совершение противоправного деяния;

-

закреплена в нормах права в форме санкций;

-

виновные привлекаются к ответственности только компетентными государственными органами;

Цели юридической ответственности:

-

восстановление справедливости путём наказания правонарушителя

-

перевоспитание осуждённого

-

предупреждение повторного совершения правонарушения

-

защита потерпевшего

Принципы юридической ответственности

-

Законность – соблюдение законов при реализации юридической ответственности

-

Справедливость – закон не имеет обратной силы, наказание должно соответствовать правонарушению, невозможность наказать дважды за одно правонарушение и др.

-

Неотвратимость — любое правонарушение должно быть раскрыто, а виновные наказаны.

-

Индивидуализация наказания — учет характера и степени общественной опасности совершенного противоправного деяния, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих или отягчающих ответственность и др.

-

Ответственность за вину— может наступать только при наличии вины правонарушителя

-

Принцип гуманности.Меры наказания или взыскания не должны причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство. Не разрешается применение сурового наказания к беременным женщинам, несовершеннолетним, душевнобольным и т.д.

Функции юридической ответственности:

-

Карательная— наказание за правонарушение, реакция общества в лице государства на вред, причиненный правонарушителем.

-

Превентивная (предупредительная)- наказание является средством предупреждения совершения новых правонарушений

-

Воспитательная — борьба с нарушителями, своевременное и неотвратимое наказание виновных способствуют укреплению законности и правопорядка

-

Правовосстановительная (компенсационная)- обеспечение интересов общества, восстановление нарушенных противоправным поведением общественных отношений

-

Организующая (регулятивная)- регулирует отношения в обществе на основе законности

Основные виды юридической ответственности:

-

Конституционная — Нарушение конституционных норм; Конституционный Суд; роспуск парламента, импичмент президента и др.

-

Материальная — за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации; возлагает администрация предприятия, учреждения, организации; штраф, возмещение убытков и др.

-

Дисциплинарная — за нарушение трудовой, учебной, воинской и служебной дисциплины; руководитель учреждения, предприятия; предупреждение выговор, строгий выговор, увольнение

-

Гражданско-правовая- за нарушение договорных обязательств имущественного характера, причинение имущественного внедоговорного вреда; суд, административный орган; возмещение вреда, штраф

-

Административная — за административные проступки; административные комиссии, суды, органы внутренних дел, таможенные органы и т. д.; предупреждение , штраф, лишение специального права, конфискация, административный арест

-

Уголовная — за преступления; суд; лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества и т. п.

-

Процессуальная — за нарушения правил совершения правосудия; суд; удаление из зала суда, арест за дачу ложных показаний и др.

Существует ряд обстоятельств, либо освобождающих от юридической ответственности, либо исключающие ёе. Рассмотрим основные из них.

|

Обстоятельства, освобождающие |

Обстоятельства, исключающие |

|

— раскаяние лица, совершившего правонарушение; — примирение потерпевшего и лица, совершившего правонарушение; — изменение обстановки, вследствие которой лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными; — изменение сроков давности; — условно-досрочное освобождение виновного лица от отбывания наказания; — освобождение от наказания в связи с болезнью лица; — отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; — истечение сроков давности обвинительного приговора |

— возраст: к уголовной ответственности привлекаются лица с 16 лет, а по ряду преступлений — с 14 лет; к административной и дисциплинарной ответственности — с 16 лет; к гражданской — с 18 лет;— необходимая оборона; — причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; — крайняя необходимость — физическое и (или) психическое принуждение; — риск для достижения общественно полезной цели; — исполнение приказа или распоряжения; — невменяемость лица, совершившего деяние |

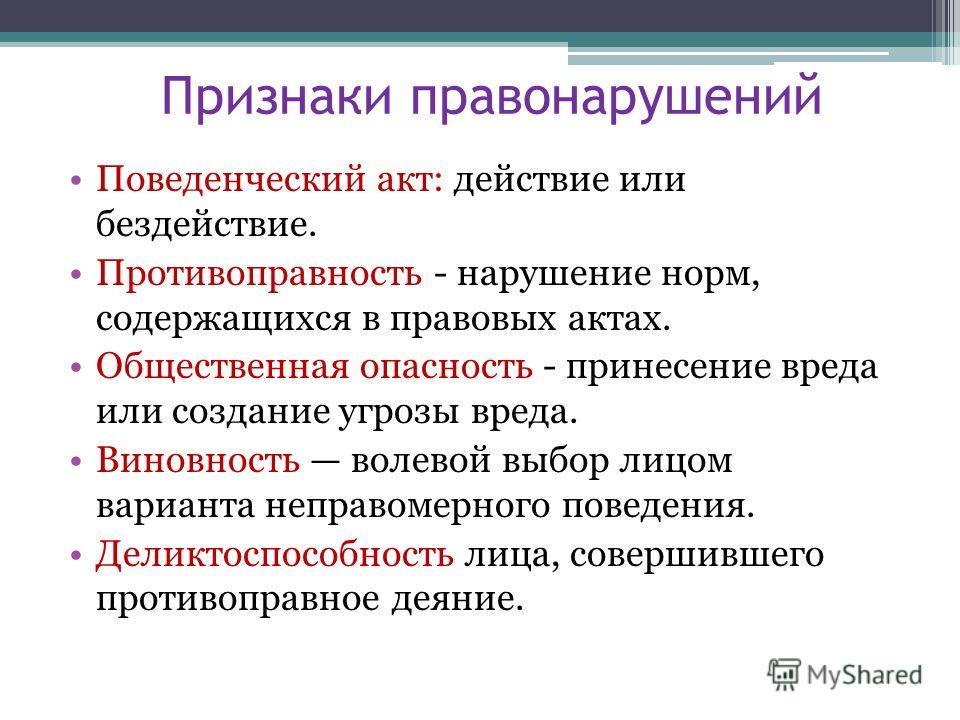

Правонарушение — это общественно опасное виновное деяние, противоречащее нормам права и наносящее вред обществу.

Признаки правонарушений:

Всегда акт, конкретный вариант поведения человека, которое может выражаться в действии или бездействии. При этом нельзя считать правонарушением мысли, чувства, политические и религиозные воззрения, которые не выражены в действиях.

Противоправное деяние (действие или бездействие) совершается только людьми, а не природой или животными.

Виновное деяние — когда субъект правонарушения осознает, что действует противоправно (умышленно или по неосторожности) и наносит своим действием (бездействием) ущерб общественным интересам.

Общественно опасное деяние ставит под угрозу нормальное развитие и функционирование происходящих в рамках конкретного общества отношений.

Наносит ущерб — когда деяние носит общественно опасный характер, то есть несет вредоносные последствия для личности, собственности, государства или в целом общества.

Правонарушение наказуемо — каждое правонарушение влечет за собой юридическую ответственность, так как ставит под угрозу стабильное развитие общественных отношений и их функционирование.

Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием.

Виды правонарушений:

1. Проступок — это противоправное действие, которое имеет малую степень тяжести.

-

административные проступки — противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие должностного лица, посягающее на личность, права и свободы человека и гражданина, здоровье и санитарно-биологическое благополучие населения, общественную нравственность, окружающую среду, установленный порядок осуществления государственной власти, общественный порядок и общественную безопасность, собственность, законные экономические интересы физических и юридических лиц, общество и государство, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность.

-

дисциплинарные проступки — противоправное, виновное неисполнение, или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, влекущее за собой применение дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных мер правового воздействия, предусмотренных в законодательстве о труде.

-

гражданские проступки — правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и таких неимущественных отношений, которые представляют для человека духовную ценность (честь, достоинство, авторство) К числу таких правонарушений принадлежит неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда.

2. Преступление — общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания. Отличительной чертой преступления является значительная общественная опасность.

По сравнению с другими правонарушениями преступления причиняют более тяжкий вред личности, обществу, государству.

Виды преступлений:

-

преступления против личности;

-

преступления в сфере экономики;

-

преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

-

преступления против государственной власти;

-

преступления против военной службы;

-

преступления против мира и безопасности человечества.

Категории преступлений:

-

преступления небольшой тяжести;

-

преступления средней тяжести;

-

тяжкие преступления;

-

особо тяжкие преступления.

Конституция (в пер. с латинского constitutio — установление, устройство) Российской Федерации — это основной закон России, закрепляющий основы конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между гражданином, обществом и государством.

Конституция – это основной закон государства.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием. Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела.

В преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется место России в современном мире.

Первый раздел Конституции РФ

|

№ главы |

Название главы (конституционные статьи) |

|

1 |

Основы конституционного строя (статьи 1−16) |

|

2 |

Права и свободы человека и гражданина (статьи 17−64) |

|

3 |

Федеративное устройство (статьи 65−79.1) |

|

4 |

Президент Российской Федерации (статьи 80−93) |

|

5 |

Федеральное Собрание (статьи 94−109) |

|

6 |

Правительство Российской Федерации (статьи 110−117) |

|

7 |

Судебная власть (статьи 118−129) |

|

8 |

Местное самоуправление (статьи 130−133) |

|

9 |

Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134−137) |

Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и переходные положения: о введении Конституции в действие и соответственно прекращении действия прежней Конституции; о соотношении Конституции и Федеративного договора; о порядке применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.

Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов

|

Имеет учредительный характер |

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, который является носителем суверенитета и единственным источником власти. |

|

Обладает высшей юридической силой |

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить основному закону. |

|

Имеет всеохватывающий характер |

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни общества (экономическую, социальную, политическую, духовную), в рамках которых она регулирует базовые основы общественных отношений. |

|

Является основой для всех иных источников права |

Принципы и положения Конституции РФ играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства РФ. |

|

Отличает особый порядок охраны |

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент России является её гарантом. Конституционный суд РФ — это орган, специальной задачей которого является правовая охрана Конституции РФ. |

|

Характеризует особый, усложнённый порядок пересмотра и внесения поправок |

Пересмотру подлежат лишь положения 1-й, 2-й и 9-й глав Конституции России, но они не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Внесение же поправок направлено на изменение глав 3−8 Конституции РФ, что входит в компетенцию российского парламента. Субъекты права на внесение предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. |

Функции Конституции РФ

|

Наименование функции |

Её сущность |

|

Политическая |

Определяет устройство государственной власти в РФ, закрепляет политическое многообразие. |

|

Правовая |

Выступает ядром правовой системы РФ, учреждает основополагающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. Стягивает действующее законодательство в единую целостную систему, придавая ему согласованный характер. Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое регулирование общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчинённых нормативных правовых актов государства. |

|

Гуманистическая |

Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляет составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права. |

|

Учредительная |

Устанавливает определённый порядок в государстве, создаёт систему институтов и органов власти РФ. |

|

Мировоззренческая |

Способствует формированию правового сознания населения — совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и оценок права. |