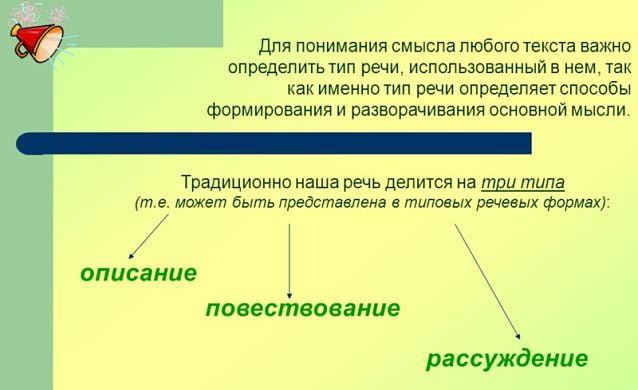

Функционально-смысловые типы речи:

1. Повествование.

Повествование — последовательный рассказ о событиях.

Признаки повествования:

- определяется время и место действия;

- определяется действующее лицо;

- видна хронология происходящего;

- характерно употребление глаголов совершенного вида в прошедшем времени.

Например:

Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, белок стрелял. И вот раз будто бы видит в окошко этот сторож – бежит прямо к избе большой медведь, а за ним гонится стая волков. Вот-вот бы и конец медведю. Он, мишка этот, не будь плох, в сени, дверь за ним сама закрылась, а он еще на нее лапу и сам привалился.

(М. Пришвин «Белый ожерелок»)

2. Описание.

Описание — словесное изображение чего-то или кого-то: пейзаж, портрет, интерьер и т. п.

Признаки описания:

- присутствует описываемый объект или явление;

- представлена статическая картина;

- присутствует ряд характеризующих объект признаков.

Например:

Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки, как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки.

(М. Пришвин «Выскочка»)

3. Рассуждение.

Рассуждение — последовательное изложение мыслей, умозаключений; приведение аргументов, оценка, выражение отношения.

Признаки рассуждения:

- как правило, имеет структуру: тезис, доказательства, вывод;

- содержит мысли и умозаключения.

Например:

Взглянем, к примеру, на Евразию в начале первого века н. э. Западную оконечность великого евразийского континента занимала Римская империя.

Что же помешало этой отлаженной системе отношений дожить до нашего времени? Почему мы не видим ни римлян, ни Великого шелкового пути? Да потому, что уже в конце I — начале II века н. э. пришли в движение многие народы, дотоле спокойно жившие в привычных условиях.

(по Л. Гумилеву).

Часто в рамках одного текста содержатся разные типы речи.

Например:

У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.

(Л.Н. Толстой. «Анна Каренина»)

В этом отрывке присутствует повествование с элементами описания.

Стили речи

Стили речи — система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения.

1. Научный стиль

Научный стиль — система речевых средств, использующаяся для передачи научной информации.

Признаки научного стиля:

- строгий отбор языковых средств;

- употребление специальных терминов;

- нейтральная лексика;

- характеризуется логичностью и четкостью изложения;

- характерен прямой порядок слов;

- отсутствует образность и эмоциональность.

Например: Современное языкознание представляет собой продукт длительного и довольно противоречивого исторического развития лингвистического знания. И многие её проблемы могут быть лучше поняты в историческом аспекте, при обращении к далёкому или близкому прошлому науки о языке, к особенностям её развития в разных этнокультурных контекстах.

2. Деловой стиль

Деловой стиль — система речевых средств для передачи деловой информации.

Признаки делового стиля:

- чаще используется в письменной речи;

- чаще всего представлен в форме официальных документов (писем, заявлений, договоров и т. п.);

- сжатость изложения;

- наличие речевых штампов, клише;

- наличие специальной терминологии, аббревиатур;

- характерны безличные конструкции;

- характерно употребление отглагольных существительных и глаголов повелительного наклонения.

Например:

Начальнику отдела кадров Т.М. Серегиной от Ивановой Ирины Владимировны. Заявление. Прошу принять меня на должность начальника отдела сбыта.

3. Публицистический стиль

Публицистический стиль — система речевых средств, которая используется для средств массовой информации (печатные издания, новостные тексты), рекламной и агитационной информации.

Признаки публицистического стиля:

- кроме информации, может содержаться и отношение автора;

- строгая логичность изложения;

- наличие точных фактов;

- может иметь эмоциональную окраску;

- разнообразие лексики;

- частое употребление восклицательных и вопросительных предложений.

Например:

В понедельник в областном центре состоится мероприятие, посвященное пенсионерам — работникам сельского хозяйства. Начнется встреча с обращения главы администрации. Затем пенсионеров поздравят творческие коллективы области. Начало концерта в 18:00.

4. Разговорный стиль

Разговорный стиль — система речевых средств, использующаяся для общения в неофициальной обстановке.

Признаки разговорного стиля:

- нет строгого отбора языковых средств;

- наличие речевой ситуации;

- эмоциональность, выразительность лексики;

- может встречаться нелитературная лексика;

- характерно употребление обращений, повторов слов, вводных и вставных конструкций, неполных предложений.

Например:

– Тридцать пятый у вас есть тапочки?

– Рядом.

– А вот эти сапоги только красные?

– Нет, вот коричневые такие есть.

– А на войлоке сорок третий есть?

– Нет.

5. Художественный стиль

Художественный стиль — система речевых средств, характерная для художественной литературы.

Признаки художественного стиля:

- отличается эмоциональностью, образностью, выразительностью;

- наличие средств художественной выразительности;

- высокая степень эмоциональности и выразительности;

- может сочетать элементы других стилей (чаще разговорного).

Например: Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами пронизывало их. Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую радугу.

СТИЛИ РЕЧИ

Основные функции

1. Научный — функция сообщения.

2. Публицистический — функция воздействия.

3. Официально-деловой — функция сообщения.

4. Стиль художественной литературы — функция воздействия через художественный образ.

5. Разговорный — функция общения.

Сфера применения

1. Научный — научные труды, учебники, лекции.

2. Публицистический — газетные и журнальные статьи, выступления на общественно-политические темы.

3. Официально-деловой — постановления, протоколы, заявления и другие деловые документы.

4. Стиль художественной литературы — поэмы, басни, эпиграммы, романы, повести, рассказы, трагедии, драмы, комедии.

5. Разговорный — повседневные беседы, диалоги, записки, письма.

Общие особенности стиля

1. Научный — точность, ясность, объективность.

2. Публицистический — эмоциональность, субъективность, непринужденность, выразительность.

3. Официально-деловой — официальность, точность, бесстрастность.

4. Стиль художественной литературы — художественная образность.

5. Разговорный — непринужденность, эмоциональность, выразительность.

Лексические особенности

Научный

1. Лексика научной речи состоит из пластов:

а) общеупотребительная лексика;

б) общенаучная лексика — слова, при помощи которых можно описать явления и процессы в разных областях науки (явление, процесс, вопрос, базироваться и др.);

в) термины — слова, раскрывающие научные понятия.

2. Особенности значений слов — точность, обобщенность, однозначность. Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются

слова с абстрактным значением: функция, диспозиция, секвестр. Слова бытового характера также приобретают в научном тексте обобщенное, часто терминологическое значение, например технические термины

муфта, стакан, трубка и др.

3. Характерная черта научного стиля — высокая терминологичность (насыщенность терминами). Термин — слово или словосочетание, выражающее понятие специальной области знания или деятельности.

4. Для языка науки характерно использование заимствованных и интернациональных моделей (макро-, микро-, -метр, интер-, -граф и т. д.): макромир, интерком, полиграф, микрометр, интерполирование.

5. В научном стиле частотны существительные и прилагательные с определенным типом лексического значения и морфологическими характеристиками. Например:

а) существительные, выражающие понятие признака, состояния, изменения на -ние, -ость, -ство, -ие, -ция (частотность, кульминация, построение, свойство, инерция, водность, экземплярность);

б) существиельные на -тель, обозначающие инструмент, орудие, производителя действия (землеустроитель, двигатель, усилитель);

в) прилагательные с суффиксом -ист(ый) в значении «содержащий в малом количестве определенную примесь» (глинистый, песчанистый, хлористый).

Публицистический

Для публицистического стиля речи характерно широкое использование общественно-политической лексики, а также лексики, обозначающей понятия морали, этики, медицины, экономики, культуры, слов из области психологии, слов, обозначающих внутреннее состояние, переживания человека, и др.

В публицистическом стиле часто используются слова: с приставками а-, анти-, де-, меж-, раз(с), с суффиксами -и(я), -ци(я), -изаци(я), -изм, -ист; с корнями, близкими по значению к приставкам, все-, обще-, сверх-. Сложные и сложносокращенные слова, устойчивые обороты речи широко используются в жанрах публицистики.

У публицистического стиля много общего и с художественным стилем речи. Чтобы эффективно воздействовать на читателя или слушателя, на его воображение и чувства, говорящий или пишущий использует эпитеты, сравнения, метафоры и другие образные средства, прибегает к помощи разговорных и даже просторечных слов и оборотов, фразеологических выражений, усиливающих эмоциональное воздействие речи.

Средства эмоционального воздействия, употребляемые в этом стиле речи, многообразны. В большинстве своем они напоминают изобразительно-выразительные средства художественного стиля речи с той, однако, разницей, что основным их назначением становится не создание художественных образов, а именно воздействие на читателя, слушателя, убеждение его в чем-то и информирование, передача сведений.

К эмоциональным средствам выразительности языка могут быть отнесены эпитеты (в том числе являющиеся приложением), сравнения, метафоры, риторические вопросы и обращения, лексические повторы, градация.

Градация иногда сочетается с повтором (нельзя терять ни одной недели, ни одного дня, ни одной минуты), она может усиливаться грамматическими средствами: употреблением градационных союзов и союзных сочетаний (не только…, но и; не только…, а и; не столько…, сколько).

Сюда относятся фразеологизмы, пословицы, поговорки, разговорные обороты речи (в том числе просторечия); использование литературных образов, цитат, языковых средств юмора, иронии, сатиры (остроумных сравнений, иронических вставок, сатирического пересказа, пародирования, каламбуров).

Эмоциональные средства языка сочетаются в публицистическом стиле со строгой логической доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания.

В публицистическом стиле, особенно в газетных текстах, для выразительности речи нередко используются термины в переносном их значении: баланс политических сил, инфляция совести, атмосфера доброжелательности, паразитировать на теле общества.

Общественно-политическая лексика пополняется в результате возрождения

известных ранее слов, но получивших новое значение. Таковы, например, слова: предприниматель, бизнес, рынок и др.

Официально-деловой

Лексическая (словарная) система официально-делового стиля, кроме общекнижных и нейтральных слов, включает:

1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании решения, входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по истечении срока.

2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой бизнес;

3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ.

В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов, а также слов в переносных значениях, а синонимы употребляются крайне редко и, как правило, принадлежат одному стилю:

снабжение = поставка = обеспечение, платежеспособность = кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие чего ее лексика предельно обобщена. В официальном документе предпочтение отдается родовым понятиям, например:

прибыть (вместо приехать, прилететь, прийти и т. д.),

транспортное средство (вместо автобус, самолет, «Жигули» и т. д.),

населенный пункт (вместо деревня, город, село и т. д.) и др.

Стиль художественной литературы

Лексический состав и функционирование слов в художественном стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля, входят прежде всего образные средства русского литературного языка, а также слова, реализующие в контексте свое значение. Это слова широкой сферы употребления. Узкоспециальные слова используются в незначительной степени, только для создания художественной достоверности при описании определенных сторон жизни.

В художественном стиле речи очень широко используется речевая многозначность слова, что открывает в нем дополнительные смыслы и смысловые оттенки, а также синонимия на всех языковых уровнях, благодаря чему появляется возможность подчеркнуть тончайшие оттенки значений. Это объясняется тем, что автор стремится к использованию всех богатств языка, к созданию своего неповторимого языка и стиля, к яркому, выразительному, образному тексту. Автор использует не только лексику кодифицированного литературного языка, но и разнообразные изобразительные средства из разговорной речи и просторечья.

На первый план в художественном тексте выходят эмоциональность и экспрессивность изображения. Многие слова, которые в научной речи выступают как четко определенные абстрактные понятия, в газетно-публицистической речи — как социально обобщенные понятия, в художественной речи — как конкретно-чувственные представления.

Разговорный

Лексические особенности разговорной речи:

— широко представлена нейтральная стилистически лексика, используются слова из общенародного языка (общеупотребительная лексика);

— свободное образование новых слов (окказионализмов — «слов по случаю»);

— использование слов с разной стилистической окраской (переплетение книжных, разговорных, просторечных слов);

— расширение значения слов общенародного языка.

Грамматические особенности. Морфологические

Научный

Отвлеченность научного стиля речи проявляется и на морфологическом уровне — в выборе форм частей речи.

1. Специфично употребляется в научном стиле глагол, чаще используются глаголы несовершенного вида. От них образуются формы настоящего времени, которые имеют вневременное обобщенное значение (например: в данной отрасли используется это соединение). Глаголы совершенного вида употребляются значительно реже, часто в устойчивых оборотах (рассмотрим…; докажем, что…; сделаем выводы; покажем на примерах и т. п.).

2. В научном стиле часто используются возвратные глаголы (с суффиксом -ся) в страдательном (пассивном) значении. Частота употребления пассивной формы глагола объясняется тем, что при описании научного явления внимание сосредоточивается на нем самом, а не на производителе действия. Например: В современной философии и социологии норма определяется как средство регулирования деятельности общества в целом. В этом смысле норма понимается как закон деятельности, правило.

3. Большое распространение в научных текстах имеют краткие страдательные причастия, например: Теорема доказана; Уравнение составлено верно.

4. В научной речи чаще, чем в других стилях речи, употребляются краткие прилагательные, например: Многообразны и неоднозначны функции этих элементов.

5. Своеобразно проявляется в языке науки категория лица: значение лица обычно является ослабленным, неопределенным, обобщенным. В научной речи не принято употреблять местоимение 1-го лица ед.

ч. «я». Его заменяют местоимением «мы» (авторское мы). Принято считать, что употребление местоимения «мы» создает атмосферу авторской скромности и объективности: мы исследовали и пришли к выводу…(вместо: я исследовал и пришел к выводу…).

6. В научной речи часто встречаются формы множественного числа существительных, которые в других типах речи не встречаются. Они используются для обозначения:

а) сорта или вида вещественных существительных (глины, стали, смолы, спирта, масла, нефти, чаи);

б) некоторых отвлеченных понятий (мощности, емкости, математические преобразования, культуры) и понятий, выражающих количественные показатели (глубины, длины, теплоты);

в) отрядов и семейств животного и растительного мира (парнокопытные, хищники, хвойные).

Публицистический

Морфологической особенностью публицистического стиля является широкая употребительность в нём формы родительного падежа. Говоря о частоте употребления форм лица глагола в публицистических текстах, отмечаем подавляющее преобладание формы 3 лица над формами 1 и 2 лица. Заметными морфологическими чертами публицистического стиля являются особые способы употребления грамматических форм, например форм числа.

— Единственное число часто используется в значении множественного: русский человек всегда отличался своей понятливостью и выносливостью; это оказалось разорительным для британского налогоплательщика.

— Характерно и употребление несчитаемых существительных в форме множественного числа: настроения, разговоры, свободы, круги, поиски, бизнесы, мафии, элиты, экономики, риски, власти, стратегии, приоритеты, бюджеты, подходы, структуры, эфиры, компроматы, прикидки, подвижки.

— Такое употребление связано либо с упоминанием ряда однородных объектов (экономики, бюджеты), либо с тем, что олово обозначает марку, сорт, разновидность (масла, пасты), к этому близко значение слова «риски», либо в экспрессивных целях (власти, поиски).

— Повелительная форма глагола в публицистике используется как средство привлечения внимания собеседника: посмотрите, давайте подумаем, вспомните, обратите внимание.

— Иногда встречаются стилистически возвышенные формы творительного падежа: властию, жизнию, страною, кровию.

— Настоящее время глагола используется для сообщений о событиях, запланированных на будущее. Такая форма позволяет подчеркнуть актуальность предстоящих событий: Завтра начинается визит в Санкт-Петербург федерального канцлера Германии. На следующей неделе открывается книжная ярмарка.

— Форма прошедшего времени более частотна в сравнении с другими книжными стилями и служит для сообщений о происшедшем: У саперов украли тротил. Задержаны продавцы фальшивых Интернет-карт. Преступник сбежал после вынесения приговора. В Македонии подписано мировое соглашение.

— Типично использование производных предлогов: в ходе, на основе, в качестве, на базе, на пути, в сторону, в духе, в интересах, с учетом, в условиях, в свете, в направлении, по причине;

использование аббревиатур, субстантивированных прилагательных, оценочных существительных с суффиксом «щин» (дедовщина, военщина), использование слов с интернациональными словообразовательными суффиксами: -ций -ист, -ант и др. (дозиметрист, фигурант, революция );

часто используются числительные, записанные цифрами.

Официально-деловой

К морфологическим признакам данного стиля относится многократное (частотное) использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие:

1) существительные — названия людей по признаку, обусловленному действием (налогоплательщик, арендатор, свидетель);

2) существительные, обозначающие должности и звания в форме мужского рода (сержант Петрова, инспектор Иванова);

3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, непризнание);

4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на основании);

5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь);

6) глаголы настоящего времени в значении обычно производимого действия (за неуплату взимается штраф…).

7) сложные слова, образованные от двух и более основ (квартиросъемщик, работодатель, материально-технический, ремонтно-эксплуатационный, вышеуказанный, нижепоименованный и т. п.).

Использование указанных форм объясняется стремлением делового языка к точности передачи смысла и однозначности толкования.

Стиль художественной литературы

Художественная речь характеризуется частотностью глаголов, которые придают речи динамичность. Чаще, чем в других стилях, употребляются личные местоимения, придающие тексту искренность. Большое количество прилагательных и причастий, передающих образное описание предмета.

Разговорный

Из многочисленных морфологических особенностей языка для разговорной речи характерно:

— отсутствие склонения у сложных и составных числительных;

— отсутствие простой формы превосходной степени прилагательных (типа интереснейший) и сложной сравнительной степени (типа более интересный), малое использование кратких форм прилагательного (типа интересна, знаменательна);

— широкое использование глаголов в форме прошедшего времени и настоящего повествовательного при рассказе о прошлых событиях (типа: шел я вчера и вдруг вижу…);

— отсутствие причастий и деепричастий;

— широкое употребление местоимений;

— широкое употребление частиц, междометий.

Грамматические особенности. Синтаксические

Научный

1. Современный научный стиль характеризуется стремлением к

синтаксической компрессии — к сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. Поэтому для него характерны словосочетания имен существительных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени (обмен веществ, коробка передач, прибор для монтажа).

2. Типичным для данного стиля является употребление именного сказуемого (а не глагольного), что способствует созданию именного характера текста. Например: Сбережение — часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потребление товаров и услуг; Акция — это ценная бумага.

3. Широко употребительными в научном синтаксисе являются

предложения с краткими причастиями типа «может быть использован» (этот метод может быть использован при производстве «умных бомб»).

4. Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфические функции, связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к излагаемому (В чем же состоят преимущества использования пластиковых карт?)

5. Для научного стиля характерно широкое распространение безличных предложений, поскольку в современной научной речи личная манера изложения уступила место безличной, например: Можно сказать, происходит негласный конкурс проектов будущего социального переустройства. Современному человеку это легко понять на модели

перехода к рынку.

6. Для научных текстов характерно выяснение причинноследственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов (несмотря на

то что, ввиду того что, потому что, вследствие того что, тогда как, между тем как, в то время как и др.).

7. Используется в научной речи и группа вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения (по нашему мнению, по убеждению, по понятию, по сведению, по сообщению, с точки зрения, согласно гипотезе, определению и др.). Например: Ответ, по мнению автора, всегда опережает свою истинную причину — цель, а не следует за внешним стимулом.

8. Для научных произведений характерна композиционная связанность изложения. Взаимосвязанность отдельных частей научного высказывания достигается при помощи определенных связующих слов, наречий, наречных выражений и других частей речи, а также сочетаний слов (так, таким образом, поэтому, теперь, итак, кроме того, кроме, к тому же, также, тем не менее, еще, все же, между тем, помимо, сверх того, однако, несмотря на, прежде всего, в первую очередь, сначала, в заключение, в конце концов, следовательно и др.).

Публицистический

В публицистическом стиле речи, как и в научном, часто используются существительные в родительном падеже в роли несогласованного определения типа голос мира, страны ближнего зарубежья. В предложениях в роли сказуемого часто выступают глаголы в форме повелительного наклонения, возвратные глаголы.

Для синтаксиса этого стиля речи характерно использование однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и деепричастных оборотов, сложных синтаксических конструкций.

Официально-деловой

К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся:

1) употребление простых предложений с однородными членами, причем ряды этих однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например:

… штрафы в качестве меры административного взыскания могут устанавливаться в соответствии с законодательством России за нарушение правил техники безопасности и охраны труда в промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве;

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время);

3) нанизывание родительного падежа, т. е. употребление цепочки имен существительных в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой полиции…);

4) преобладание сложных предложений, в особенности сложноподчиненных, с придаточными условными:

При наличии спора о размерах причитающихся уволенному работнику сумм администрация обязана уплатить указанное в настоящей статье возмещение в том случае, если спор решен в пользу работника.

Стиль художественной литературы

Использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств: повествовательные, во-просительные, восклицательные предложения; цитаты, прямая речь, причастные, деепричастные обороты. Часто используются инверсии, особенно в поэзии.

Разговорный

Неполные предложения; использование экспрессивных синтаксических конструкций, характерных для разговорной речи (вопросительных и восклицательных предложений, слов-предложений, в том числе междометных, предложений с парцелляцией (Придешь завтра? Молчать! Поспать бы! — Вы в кино? — Нет. Вот еще! Ой! Эх ты!);

отсутствие многочленных сложных предложений, а также предложений, осложненных причастными и деепричастными оборотами. Также для разговорного стиля характерен пропуск членов предложения, которые легко восстанавливаются из ситуации;

— повтор слов (для выражения усиления действия, признака: делаю-делаю; хожу-хожу; далеко-далеко);

— незаконченные предложения;

— широкое использование вставных конструкций, вводных слов и предложений, уточнений, пояснений;

— особые разговорные конструкции: обращения, оценочные конструкции типа: Еще бы!, Еще как!, Ну и ну!; объединения глаголов типа взяли и приехали.

ТИПЫ ТЕКСТОВ

1. Описание — это тип речи, при помощи которого изображается какое-либо явление действительности путем перечисления его постоянных или одновременно присутствующих признаков или действий (содержание описания можно передать на одном кадре фотоаппарата).

Описание — это мир в покое (одна фотография).

Типичная композиция текстов-описаний включает:

1) общее представление о предмете;

2) отдельные признаки предмета;

3) авторскую оценку, вывод, заключение.

| Разновидности описания | |

|---|---|

| 1) описание предмета, человека (его характеристика) | Какой он? |

| 2) описание места | Где что находится? (Слева, около, недалеко, стоит, располагается) |

| 3) описание состояния окружающей среды | Каково здесь? (Вечереет, холодно, тишина, небо, воздух и т. д.) |

| 4) описание состояния лица (человека) | Каково ему? Какие у него чувства, ощущения? (Плохо, радостно, грустно, не по себе и т. д.) |

2. Повествование — это тип речи, при помощи которого рассказывается о каких-либо событиях в их временной последовательности; сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях или событиях (содержание повествования можно передать лишь на нескольких кадрах фотоаппарата).

Повествование — это мир в движении (один кадр сменяет другой).

Типичная композиция повествовательных текстов включает:

1) завязку (начало событий);

2) развитие действия;

3) кульминацию;

4) развязку (итог событий).

Разновидности повествования:

1) изобразительное;

2) информативное.

3. Рассуждение — это тип речи, при помощи которого доказывается или объясняется какое-либо положение, мысль; говорится о причинах и следствиях событий и явлений, оценках и чувствах (о том, что нельзя сфотографировать).

Рассуждение — это мысли о мире, а не сам мир.

Типичная композиция текстов-рассуждений включает:

1) тезис (мысль, требующую доказательства или опровержения);

2) обоснование (аргументы, доводы, доказательства, примеры);

3) вывод.

| Разновидности рассуждения | |

|---|---|

| 1) рассуждение-доказательство | Почему так, а не иначе? Что из этого следует? |

| 2) рассуждение-объяснение | Что это такое? (Толкование понятия, объяснение сути явления) |

| 3) рассуждение-размышление | Как быть? Что делать? (Раздумья над различными жизненными ситуациями) |

СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ

Лексические

1) Лексический повтор т. е. повтор слова или словоформы, однокоренных слов для связи предложений. « Этот повтор помогает сохранить единство темы текста.

Его иногда считают речевой ошибкой, но это не всегда так. Например, в научном или официально-деловом стилях повтор — основное средство связности. Иногда лексический повтор может композиционно организовывать текст (например, стихотворение С. Есенина « Шаганэ ты моя, Шаганэ»).

2) Синонимическая замена

т. е. замена слова в одном предложении словом или словосочетанием в другом предложении. Синонимическая замена используется там, где необходима красочность речи, ее образность (в публицистике, в художественной литературе и т. д.)

«Осень необыкновенно хороша в сентябре. Солнце в эту пору еще пригревает землю.»

Отношения «род — вид», т. е. в одном предложении употребляется слово в более широком значении, в следующем предложении — слово, значение которого включено в значение первого слова.

«В этом лесу много милых сердцу русских деревьев. Но прежде всего замечаешь белые стволы берез».

3) Слова одной тематической группы

«Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они определяют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируют идеал».

Основная мысль автора этого отрывка академика Д. С. Лихачева метафорически передается словами одной тематической группы «курс корабля», «капитан», «парусник», «румпель».

Как лексические средства связности могут быть использованы антонимы, многозначные слова, омонимы и другие лексические явления.

Грамматические

1) Единство видо-временных форм глагола

т. е. в одном тексте, как правило, глаголы употребляются в форме одного вида и одного времени.

Если вы начинаете рассказ в прошедшем времени, то и продолжать вы его будете также. При описании чего-либо, например, используются глаголы несовершенного вида.

«Этот новый (Полтавский) лагерь замыкался с тыла крутым спуском к Ворскле. На правом фланге его была лощина, в которой находился прежний лагерь. Левый фланг упирался в лес, который тянулся до Полтавского монастыря.»

Все глаголы в этом фрагменте — несовершенного вида прошедшего времени.

2) Местоименная замена

она используется очень широко как средство связности.

Общеизвестно, что слово одного предложения можно заменить в другом предложении местоимением.

«Когда-то здесь находился город Брест. Его перенесли в сторону и на этом очень выгодном для обороны месте поставили крепость.

3) Союзы, частицы, вводные слова, модальные слова.

Союзы, частицы, модальные слова довольно часто выступают средствами связности. Эти средства позволяют поддерживать логику текста (например, вводные слова с одной стороны, с другой стороны, итак и др.), усиливать ту или иную смысловую нагрузку текста

«На снимке Брестская крепость. Вернее, только ее малая, центральная часть».

4) наречия и слова с пространственным и временным значением (сегодня, завтра, впереди, сзади, неподалеку и под.

Сегодня кольцо во многих местах разорвано. До сорок первого года оно было сплошным, с тремя воротами».

Нужно сказать, что в одном и том же тексте связи употребляются комплексно, т. е. при дистантной или контактной связи могут использоваться несколько типов связи. Так, в предыдущем примере, помимо местоименной замены (кольцо — оно), используются слова с временным значением (сегодня — до сорок первого года) и антонимы (разорвано- было сплошным).

5) предложения-скрепы, которые не несут никакой смысловой нагрузки, они предназначены именно для связи предложений (например, часто таким предложением является предложение — «Об этом будет сказано ниже» — и ему подобные).

Стилистические

Слова, словоформы, которые подчеркивают либо эмоциональную окраску всего текста, либо однородность слов для данного текста (например, в научном тексте такую нагрузку несут термины).

Отношение между классами речедеятелей называется этосом речевых коммуникаций. Вне успешного регулирования речевых коммуникаций общество приходит в состояние смуты. Как показывает история, далеко не всегда удается наладить успешное регулирование отношений между речедеятелями. От регулирования этоса речевых коммуникаций зависит прогресс, стагнация или деградация общества. (помимо других средств, в этом отрывке связность текста поддерживается подчеркнутыми словами, которые создают единую стилистическую окраску текста).

Задание 23 ЕГЭ по русскому языку 2023. Теория и практика. Типы речи: повествование, рассуждение, описание.

Задание 23 проверяет знания по темам:

- Повествование, описание, рассуждения как типы речи.

- Логические связи между предложениями (причина, пояснение, следствие, дополнение и т.д.)

1. Внимательно прочитайте формулировку задания. В качестве ответов необходимо выбрать ВЕРНЫЕ или ОШИБОЧНЫЕ утверждения. Чтобы не перепутать ответы, советуем верные утверждения помечать знаком «+», а неверные «-» .

2. Также следует обращать внимание и на сами утверждения, особенно на глаголы «представлено» и «содержит». Представлено — это значит целиком, полностью. Содержит — это значит есть элементы, но не во всем предложении/участке текста.

3. Для разграничения повествования, рассуждения и описания используйте теорию, данную ниже.

Как проверить себя?

Повествование можно представить несколькими картинами подряд, в которых происходит смена СОБЫТИЙ, как в комиксе.

Описание можно представить одной картиной (можно даже изобразить, как падают листья, показать цвета и т.д.).

Рассуждение нельзя представить при помощи картины.

4. Впишите цифры в бланк ответов.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите все номера ответов.

1) В предложениях 1, 2 представлено рассуждение.

2) Предложение 5 противопоставлено по содержанию предложению 6.

3) В предложениях 9, 10 содержатся элементы описания.

4) В предложениях 16, 17 представлено повествование с элементами описания.

5) В предложениях 26, 27 представлено рассуждение.

Повествование – сообщение, рассказ о хронологической последовательности событий, который может происходить в настоящем, будущем или прошедшем времени. В нем часто указывается место, время и действующее лицо. Повествование обычно построено на глаголах, которые рассказывают о действии в динамике. Кусок текста, в котором содержится повествование, можно представить как фильм. Любой текст-повествование состоит из вступления, завязки, кульминации и развязки.

Пример: Пришёл, увидел, победил (Цезарь).

Описание — обычно характеристика человека, места, явления, предмета. Строится на прилагательных, глаголах, наречиях. Иногда может быть представлено последовательностью действий, но они должны носить постоянный характер. Например, это может быть описание природы, в котором много глаголов (река шумит и мчится) или регулярно повторяющиеся действия (по понедельникам он вставал рано и шел гулять). Читая описание, Вы можете представить картину и детали.

Бывают следующие описания:

- описание предмета, характеристика человека (какой он?);

- описание места (ГДЕ и ЧТО находится?) — слева, около, недалеко, шумит, синеет, стоит, находится и т.д.

- описание состояния окружающей среды (КАКОВО здесь?) — вечереет, холодно, душно и т.д.

- описание состояний человека, его чувств, ощущений (КАКОВО ему?) — плохо, грустно, озноб, не по себе и т.д.

Описания могут быть фактографическими или творческими.

Фактографические описания распространены в научно-технической литературе, справочниках, в инструкциях, руководствах.

Пример: Отвёртка — ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой, чаще всего винтов и шурупов, на головке которых имеется шлиц(паз). Обычно представляет собой металлический стержень с наконечником и рукояткой (пластмассовой или деревянной).

Творческие описания отличаются большей эмоциональностью. Эмоциональные описания бывают в художественных произведениях. Это описания интерьеров, пейзажа, портретная характеристика героев, также описание их внутренних качеств, манер, речи и прочего. В таких описаниях предмет или явление должны выделяться среди прочего. Часто присутствуют яркие сравнения, которые служат для того, чтобы выделить что-то особенное в предмете. Здесь возможна субъективность, так как все зависит от того, с какой стороны рассматривается предмет.

Пример: «Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Рассуждение — последовательность мыслей автора, обоснование точки зрения, положения, содержит причинно-следственные связи событий и явлений, объяснение причин, доказательство, опровержение, разъяснение, подтверждение мыслей. Часто создается по схеме: тезис – аргумент – вывод; строится в вопросно-ответной форме, содержит вводные слова и выражения, риторические вопросы и восклицания. Иногда содержит только вывод или только тезис. Чаще всего встречается в научном стиле (например, теорема- доказательство), а также в художественной, философской, психологической прозе.

Рассуждение-доказательство — почему так, а не иначе? что из этого следует?

Рассуждение-объяснение — что это такое? (толкование понятия, объяснение сути явления)

Рассуждение-размышление — как быть? что делать? (раздумья над различными жизненными ситуациями)

Оценка действительности — отношения к предметам, явлениям, лицам, действиям.

Рассуждение может быть развернутым и кратким.

!!! Внимательно читайте формулировку

Если написано, что в предложении 10 представлено повествование, значит, мы ищем повествование в чистом виде. Если написано, что предложение 10 содержит повествование, то в нем могут содержаться элементы рассуждения или описания.

- Решать варианты ЕГЭ

- Решать задание 23

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Стилистический анализ текста — Теория и практика 1-го задания ЕГЭ по русскому языку 2022 года

Задание №1 ЕГЭ по русскому языку изменилось по сравнению с предыдущим годом. Теперь, чтобы успешно решать задание №1, необходимо уметь проводить стилистический анализ отрывка текста.

Содержание

- Формулировка задания №1 из демоверсии ФИПИ 2022:

- Теория для задания №1 ЕГЭ по русскому языку

- Общая схема стилистического анализа текста:

- Функциональные стили речи

- Научный стиль

- Официально-деловой стиль

- Разговорный стиль

- Публицистический стиль

- Художественный стиль

Прочитайте текст и выполните задания №1–3.

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. <…> они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т.д.

Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…

Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого.

(По Л.И. Скворцову)Задание №1.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.), тематическая группа слов, отражающая проблематику текста (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, духовный мир и др.).

2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям.

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.).

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова.

5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции.Ответ: 1234

Теория для задания №1 ЕГЭ по русскому языку

Общая схема стилистического анализа текста:

- Определяем стиль и жанр текста;

- Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что тема (предмет сообщения) – это то, о чем говорится в тексте; она может быть представлена в заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце), ключевых словах; Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о предмете сообщения (теме).

- Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для официально-делового стиля – административно-правовые отношения, для газетно-публицистического стиля – политико-идеологические, общественные отношения, т. е. массовая коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые отношения), обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто автор текста и его адресат.

- Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение, воздействие и др.);

- Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание, повествование, рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);

- Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например, для текстов научного стиля – логичность, последовательность повествования и др.

- Определяем стилистические языковые средства: лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические и др.

- Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности текста.

Функциональные стили речи

Научный стиль

Научный стиль – стиль, обеспечивающий получение и сохранение научных знаний.

Основная сфера использования/употребления научного стиля – прежде всего сама наука, сфера научной деятельности, обучения и просвещения.

Цели и функции: сообщить новую научную информацию, доказать ее истинность, закрепить и передать научные знания людям, стремящимся получить образование, по возможности полно и точно объяснить факты окружающей нас действительности, показать причинно-следственные связи между явлениями, выявить закономерности исторического развития и т.д. информировать ученых, специалистов и неспециалистов о достижениях научных исследований, популяризация научных знаний

Основные функции: сообщение информации, доказательство ее истинности.

Адресат: ученые, будущие специалисты, ученики; любой человек, интересующийся наукой.

Автор: ученые и специалисты в своей области.

Форма речи: научный стиль относится к письменно-книжному типу речи, хотя может проявляться и в устной форме в виде докладов, лекций и пр. Устная форма является здесь вторичной, потому что для научной речи характерна предварительная продуманность, подготовленность и тщательность ее оформления.

Вид речи: преимущественно монологический характер

Тип речи: может быть представлен любым типом речи (повествованием, рассуждением, описанием)

Стилевые черты: отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логичность, точность, сухость, строгость, логическая последовательность изложения, сжатость, однозначность выражения, информативность, объективность, доказательность

Жанры научного стиля: диссертация, монография, научная статья, тезисы, лекция, доклад, учебник, реферат, аннотация, документация, каталог, справочник, инструкция, рецензия, научный обзор, очерк, научно-популярная книга и др.

Официально-деловой стиль

Официально-деловой стиль – это стиль официального документального общения государства с государством, государства с гражданином и граждан между собой.

Основные сферы использования: право (законодательство, делопроизводство, административно-правовая деятельность)

Этот стиль обслуживает сферу отношений, возникающих между государственными органами, между организациями или внутри них, между организациями и частными лицами в процессе производственной, хозяйственной и юридической деятельности. Т.е. официально-деловой стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной коммуникации.

Цели и функции: информационная, предписывающая (предписания государства, органа, уполномоченного лица), констатирующая (констатация положения дел, состояния), регулирующая (отношения в обществе, действия и поведения людей, а также функционирование объединений и государственных органов), регламентирующая.

Адресат: государство, граждане государства, учреждения, служащие и др.

Автор: юрист, правовед, дипломат и просто гражданин.

Форма речи: основная форма – письменная, что связано с необходимостью документировать информацию, придавая ей правовую значимость с помощью особого построения служебных документов.

Вид речи: преимущественно монолог

Тип речи:в официально-деловом стиле отсутствует анализ и аргументация (этот процесс предшествует составлению официально-деловых текстов), поэтому официально-деловому стилю свойствен особый способ изложения («инструктирование»).

Стилевые черты: объективность и безличность выражения; точность, не допускающая иных толкований; стереотипность; стандартизированность изложения; долженствующе-предписующий характер (императивность), сжатость и краткость, обобщенность, официальность, безэмоциональность

Жанры: законы, указы, постановления, нормативные акты, документы, договоры, уставы, приказы, распоряжения, инструкции, служебные переписки, деловые бумаги, контракты и др.

Разговорный стиль

Разговорный стиль – это неофициальная речь в условиях непосредственного общения, заранее неподготовленная, диалогическая, устная.

Устная речь – неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения ее участников.

Сфера использования: бытовая и деловая сфера общения.

Цели и функции: общение, обмен впечатлениями, информацией.

Форма речи: разговорный стиль находит свое выражение как в письменной форме (реплики персонажей в пьесах, записи в дневниках, тексты писем на обиходные темы), так и в устной (чаще в устной).

Вид речи: преимущественно диалог.

Тип речи: может быть представлен любым типом речи (повествованием, рассуждением, описанием).

Стилевые черты: непринужденность, неофициальность; неподготовленность речи, фамильярность; конкретность; непоследовательность, адресность речи, прерывистость; эмоционально-оценочная информативность; аффективность; личностный характер; идиоматичность, использование мимики и жестов, приоритет содержания над формой, стремление к экономии речевых средств.

Жанры: диалог, личные письма, записки, разговор, телефонный разговор, беседа, спор, дневник.

Публицистический стиль

Публицистический стиль – один из функциональных стилей, обслуживающий широкую область общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и др.; он используется в политической литературе, его представляют средства массовой информации (СМИ) — газеты, журналы, радио, телевидение, документальное кино.

Сфера: политико-идеологические, общественные и культурные отношения (политика, идеология, философия, экономика, культура, спорт, повседневный быт, текущие события и др.)

Стилевые черты: (скрытая и открытая) оценочность; призывность; рекламность (привлечение внимания); «эффект новизны» (использование неожиданных средств); собирательность; документально-фактологическая точность; сдержанность; некоторая официальность, эмоциональность, образность, субъективность

Автор: конкретная личность, журналист, писатель, общественный деятель.

Адресат: информация предназначена для широких слоев общества

Цели и функции: воздействие на общественное сознание, информирование (сообщение новостей), оценка фактов и событий.

Взаимодействие этих двух функций проявляется в том, что публицистические тексты содержат, во-первых, объективную информацию, во-вторых, эмоционально-экспрессивную интерпретацию этой информации, позволяющую воздействовать на читателя или слушателя.

Жанры: публичное выступление, речь (доклад), дискуссия, критическая заметка, репортаж, интервью, статья, рецензия, очерк, зарисовка, фельетон, памфлет, эссе, хроника и др.

Форма речи : публицистический стиль имеет письменную (газеты и журналы) и устную форму (радио и телевидение). Основой является письменная речь.

Художественный стиль

Художественный стиль — функциональный стиль речи, являющийся инструментом художественного творчества и сочетающий в себе языковые средства всех других стилей речи.

Основная сфера использования/употребления: литература, литературное художественное творчество, творческая сфера.

Цели и функции: эстетическая функция (эстетическое воздействие и воспитание и развитие) (форма выражения не менее важна, чем содержание), функция воздействия, коммуникативная.

Автор: писатель, поэт,

Форма речи: преимущественно письменная.

Стилевые черты: образность; эстетически направленная экспрессивность; явная эмоциональность; совмещение средств всех стилей в художественных целях, особая роль подтекста, индивидуальный авторский стиль, метафоричность, неповторимость образов; индивидуальность, которую формирует сам автор путем отбора и организации языковых средств.

Жанры: эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, басня, ода, гимн, песня, элегия, сонет, эпиграмма, послание, поэма, баллада, трагедия, научно-художественный жанр, комедия.

В русском языке, исходя из наличия содержательных и композиционных признаков текста, выделяют следующие типы речи: повествование, описание, рассуждение. Укажем отличительные признаки каждого типа речи с примерами текстов.

Типы речи в тексте

Текст объединяет несколько предложений, связанных темой и основной мыслью. Тема — это то, о чем говорится в тексте. Это предмет речи. В тексте всегда присутствует главная мысль, которую выразил автор, что он хотел объяснить или в чем стремился убедить читателя.

Для понимания смысла любого текста важно выяснить тип речи, который определяет способы формирования и развертывания главной мысли.

Определение

Типы речи — это функциональные разновидности текстов: повествование, описание, рассуждение.

Чтобы научиться правильно определять типы речи, выясним, как и с какой целью изображается предмет, укажем структуру построения текста, основной вопрос, заключенный в нем. Рассмотрим основные типы речи, указав особенности их языкового оформления.

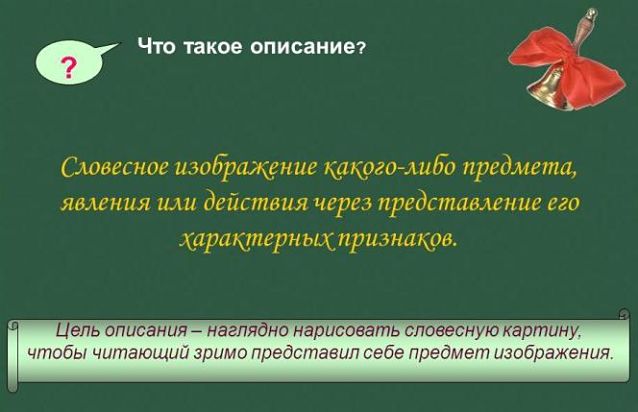

Что такое описание?

С помощью описания подробно рассматривается предмет речи (человек, животное, объект действительности), указываются как существенные, так и несущественные признаки и качества. Окружающий мир в описании чаще изображается статично, без динамики во времени.

В тексте, содержащем описание, дается ответ на основной вопрос: каков предмет? каков человек?

На вид моему знакомому было пятьдесят. Это был плотный, среднего роста мужчина, одетый в вышитую косоворотку и брюки навыпуск. На ногах у него мягкие валяные туфли, обшитые по краям зеленой бархо́ткой, а на голове глубокий, закрывавший козырьком глаза картуз. Небольшие глаза почти без бровей поглядывали с хитрецой (Н. Минх).

Основная цель описания — это характеристика предмета. Рассказчик дает не только подробное описание объекта, но и его характеристику, оценку, воссоздает определенную картину, что делает речь образной и яркой. В описании раскрываются, перечисляются характерные признаки предмета речи вне временных границ.

Определение

Описание как тип речи — это сообщение об одновременных признаках предмета.

Разновидности текста с описанием

- описание внешности человека (портрет);

- описание состояния человека;

- описание характера человека;

- описание окружающей среды (природы);

- описание места (города, села, местности);

- описание предмета и пр.

Композиция описания

Описание имеет следующую композиционную структуру:

- общее впечатление от предмета речи;

- признаки предмета речи;

- авторская оценка описываемого.

Особенности языкового оформления описания

В описании автор использует следующие языковые средства:

- преобладают имена существительные и прилагательные;

- глаголы в форме настоящего времени несовершенного вида;

- составные именные сказуемые;

- обстоятельства места.

Пример текста

Какой дом удивительный! Комнаты большие, столы-стулья тоже большие, деревянные и как будто в кружевах — в дереве узоры вырезаны. Лампы странные, печи как в деревне, только нарядные полоски на них из разноцветных плиток. На стенах висят фотографии и картины. А на второй этаж ведет лесенка, да не простая, а закрученная, как кудрявая прядь (Г. Ветрова).

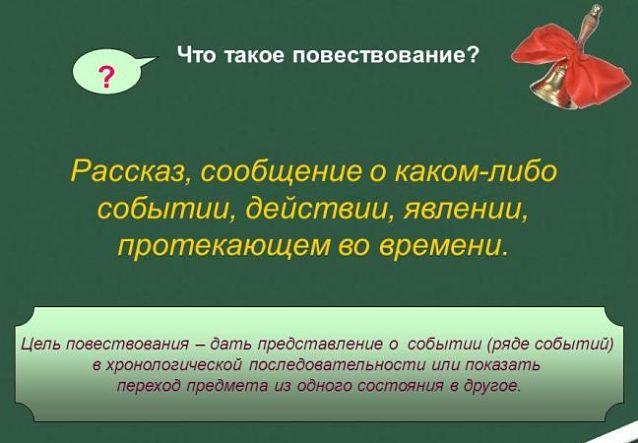

Что такое повествование?

В повествовании рассказывается о событиях, которые развиваются последовательно, от начала до конца, то есть в течение какого-то отрезка времени. Окружающий мир представлен в динамике, в развитии, в постоянном изменении.

Определение

Повествование как тип речи — это сообщение о действиях предмета в определенной последовательности.

Этот тип речи, в отличие от описания, динамичен, в нем постоянно меняются временные планы.

Основной вопрос, который задается в повествовании: что произошло? что происходит?

Например, вот как изображается весной разлив реки:

Весна в этом году была поздней, зато дружной. В три дня снег, которого навалило очень уж много, превратился в ревущие потоки. Спустившись по многочисленным оврагам с гор, они устремились вниз, и река, умолкнувшая на всю зиму, закованная в двухметровую толщу несокрушимого, казалось бы, льда, в одну ночь вскрылась, пробудилась от спячки.

Громовые раскаты лопающихся ледяных громадин прокатились над рекой. Освобожденная от оков, она двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше её уровня: поляны, огороды и ближние избы.

Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди (М. Алексеев).

Композиция повествования

В тексте-повествовании всегда имеется начало события, его развитие и завершение. Укажем композиционную структуру повествования:

- завязка (начало действия);

- развитие действия;

- кульминация (самый острый, интересный момент);

- развязка (конец действия)

Средства языкового оформления повествования

Повествование создают следующие языковые средства:

- преобладают глаголы и глагольные формы;

- глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида;

- простые и составные глагольные сказуемые;

- обстоятельства времени.

Тщательно и старательно шёл Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав, цветов, земли, реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим. Пахло чем-то неизвестным, что будоражило кровь. Бим остановился и оглянулся на Ивана Ивановича. Потом, тихо переступая лапами, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Ивановича. Шажки становились все реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать.

Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим замер на месте, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения себя (Г. Троепольский).

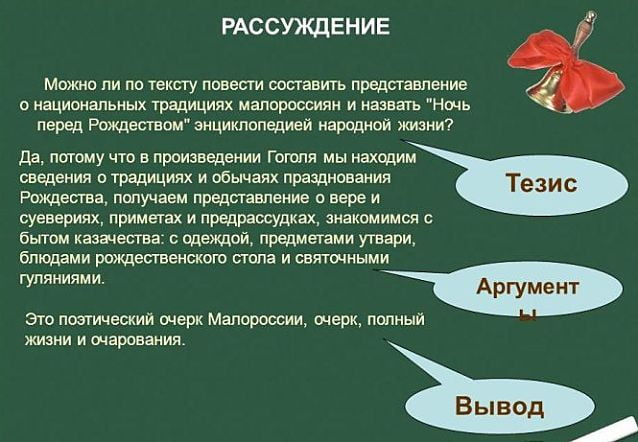

Что такое рассуждение?

Определение

Рассуждение — тип речи, в котором исследуются предметы или явления, раскрываются их внутренние признаки. Рассуждением может стать словесное изложение, разъяснение и подтверждение какой-то мысли. Рассуждая, говорящий объясняет что-то, доказывает или опровергает с помощью аргументов свою точку зрения на предмет или явление действительности.

В рассуждении задается основной вопрос: почему предмет такой? Почему так поступают, а не иначе? Почему мы утверждаем это?

Рассуждение как тип речи направлено на выяснение причин и следствий обсуждаемых явлений, событий, поступков людей. При рассуждении говорящий приходит к новому суждению.

Рассуждение — это объяснение каких-либо фактов, событий с указанием причинно-следственных связей.

Примеры

Без знаний, без широкого кругозора нельзя сделать и шага вперед. Красивый человек в нашем понимании — это человек гармонически развитый.

Так, по пути утверждения гармонии шли Леонардо да Винчи, Лев Толстой. Необозримо широк был круг их интересов, глубока связь с жизнью, неукротимо стремление познать неизведанное.

Леонардо да Винчи боролся за свободу и был пионером в разных областях знаний. Великий художник, создавший совершенные произведения искусства, проникал в тайны астрономии и ботаники, писал басни.

Лев Толстой хорошо знал церковнославянский, латинский, украинский, английский, французский, немецкий, греческий, итальянский языки. И этот же человек мастерски клал печь и косил не хуже косаря!

Наши знания имеют свойство накапливаться постепенно. Даже самые поверхностные знания можно углубить — просто не надо лениться. То, что не посеяно, не созреет.

Расширяйте свой кругозор, боритесь за глубину знаний, воспитывайте в себе высшую человечность! Живите так, чтобы каждый день казался вам новым! Красива жизнь с расправленными крыльями. (С. Т. Коненков)

Композиционная структура рассуждения

Понаблюдав за тем, как строится текст-рассуждение, укажем его композиционную структуру:

- тезис (основная мысль);

- аргументы (доказательства или опровержение);

- вывод.

Языковые средства рассуждения

Рассуждение обладает некоторыми особенностями в использовании языковых средств:

- преобладает абстрактная лексика;

- имеются вводные слова;

- используются обстоятельства цели, причины, следствия, уступки;

- сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели, следствия, уступки.

Всякое искусство есть диалог между художником и публикой. Об этом хорошо знают актеры на сцене, ибо у них это проявляется нагляднее и резче. Грубее всего, но зато и точнее всего можно сравнить всякое искусство с игрой в теннис, где хорошая, красивая игра зависит от обеих сторон, ибо если игрок будет делать хорошие посылки мяча, но в ответ не будет получать обратных подач, то никакой игры вообще не получится (В. Солоухин).

Видеоурок «ЕГЭ по русскому языку. Типы речи»

Справочная информация

Назначение монологической речи различно. Выделяют три основных функционально-смысловых типа.

Описание — это чаще всего характеристика. Такой текст описывает место, обстоятельство, участников событий, внешность, состояние человека или обстановки, в которой происходят события. Самым типичным примером описания являются описания природы в художественной литературе. Описание невозможно без информации о признаках описываемого объекта. Поэтому описания насыщены прилагательными, выражающими признаки предмета, причастными оборотами, выражающими признак предмета по действию. В них часто используют назывные и безличные предложения. Для описаний характерно использование эпитетов, сравнений, метафор и других средств выразительности.

Повествование — это сообщение о последовательности действий, о том, что происходило вначале, а что потом, как развивались события. Во многих повествованиях выделяются этапы развития событий, включающие начало, развитие, кульминацию, развязку. В таких текстах может быть много наречий, называющих признак действия, деепричастий и деепричастных оборотов, выражающих добавочные действия, а также глаголов, особенно глаголов СВ в прошедшем времени. Примером может служить краткий пересказ сюжета фильма или книги.

Рассуждение — это тип текста, представляющий размышление, объяснение, доказательство точки зрения говорящего. Для рассуждения характерны следующие компоненты содержания: тезис, аргументация, вывод. Рассуждения содержат вводные слова, передающие связь и последовательность мыслей, такие как: во-первых, во-вторых, с одной стороны, с другой стороны, итак, значит, следовательно и другие подобные. Рассуждение используется для изложения и обоснования точки зрения, особенно при выражении отношения к чему-либо. Представьте себе, что вы столкнулись с проблемой. Обдумывание ситуации, анализ всех за и против, принятие решения и будут выражены в форме рассуждения.

Во множестве текстов можно встретить не только образцы данных типов в чистом виде, но и различные их комбинации.

Поскольку тема оказалась для пользователей трудной, хочу дополнить приведённые характеристики примерами.

Описание:

Широкая долина Рыбной синела и чуть туманилась под солнцем, перевальный ветерок налетал резвыми, не сильными порывами. Кедровки орали недалеко внизу. Погода стояла самая охотничья. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Описание:

Годков капитану было тридцать девять, обитал он в общаге на втором этаже в самой большой угловой комнате, где раньше был общий холл с телевизором. Койка, три стула, стол и в Васькин рост розовый японский холодильник. Иногда появлялась богатая музыка со множеством колонок, плазменная панель в полстены или ещй что-то такое же экзотическое, дико дорогое и специально заказанное в Японии. (В. Ремизов. «Воля вольная»)

Описание:

Маша жила в своём доме. Типовом для посёлка, длинном одноэтажном доме, разделённом пополам на двух хозяев. Внутри тоже у всех было одинаково, безыскусная простенькая планировка: двери по центру, окна посередке. У Маши всё было продумано, просто и удобно. Вещей в квартире было немного, и она казалась просторной. (В. Ремизов, «Воля вольная»)

Повествование:

Трое суток добирался Илья Жебровский до участка. Последник сорок километров до зимовья несколько лет уже никто не чистил, и местами дорога была сильно завалена упавшими деревьями. Пилили в две пилы, растаскивали, раскладывали брёвна. Какие-то очень уж здоровые «Уралом» дёргали, проезжали недолго и снова пилили. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Повествование:

Он вышел почти на самый верх, снял рюкзак, отвязал и надел суконку. Карам отстал. Степан обернулся, посмотрел вниз, прислушался сквозь шум ветра, не орёт ли где, но услышал гул вертолёта. ОН взвалил на себя незавязанный рюкзак и заторопился обратно, вниз к ближайшим скалам. Вертушка шла со стороны его участка, её не было видно, только гул нарастал, сбиваемый порывами ветра. Степан торопился, камни ползли под ногами, он бился коленками, резал руки. Он был уже в нескольких метрах от скальника, когда над белоснежным прогибом перевала вырвалась оранжевая машина. Степан сел и замер. Вертушка прошла так близко, что ему показалось, что он слышит запах выхлопа. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Повествование:

Дядь Саша выругался и полез из кабины.

Дядь Саша ждал этой беды, в кузове у него был запасной мост… Он стал набирать на телефоне Мишку Милютина. Потом вызвал Поварёнка.

К обеду ясно стало, что сегодня не выехать, конца не видать было. Вместе с мостом надо было менять ещё что-то. Поварёнок обзванивал корешей в поисках нужных сальников и рычагов. Жебровский сначала пытался вникать, потом просто сидел рядом на ящике, скучая и покуривая. Дядь Саша тоже особо не лез, работой молча управлял высокий и худощавый Мишка. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Рассуждение:

По своему характеру он плюнул бы на это дело, замял и уехал бы, но в области уже знали, и человека надо было представить. Живым, а лучше мёртвым — за оказание сопротивления. «Это надо сделать кровь из носу, ты что, не врубаешься!..» — орал из области зам по оперативной, которому, видно, самолму здорово досталось.

Александру Михайловичу и так всё ясно было его место из-за беглого Кобяка падало в цене и могло быть отдано только кому-то местному. Интересно, Семихватскому с Гнидюком предлагали? А может, и обоим для конкуренции, размышлял Александр Михалыч… (В. Ремизов «Воля вольная»)

Рассуждение:

Жебровский не вмешивался. В России власть всегда была священной коровой. Даже здесь, на её окраинах, где никогда не было крепостного права и где на суровой природе жили вполне самостоятельные мужики, людей возмущало не дурное устройство самой власти, но лишь справедливость или несправедливость её действий. Это необъяснимо глупо, думал Илья и помалкивал. Смысла в этих разговорах не было никакого. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Повествование с элементами описания:

Слышал, что три года назад, весной, убили младшего дядь Саши — Сашку. В тот день САшка вернулся из армии. В кафе дело было, куда он никогда не ходил. Один прыщавый, на голову ниже Сашки, курнув дряни, пырнул ножом. Весь посёлок хоронил. Сашка был красивый, трезвый и в жизни никого не обидел. Его ударили ножом, а он только морщился, улыбался растерянно и виновато, зажимая рукой пульсирующую рану. (В. Ремизов «Воля вольная»)

Повествование с элементами описания:

Илья поставил вариться макароны, открыл тушёнку от нечего делать, а скорее, от охотничьего зуда в руках, принёс чехол с новым штуцером. Вспомнил, как ездил за ним в Австрию, как пробовал там на стрельбище, — пуля в пулю ложилась. Работа была штучная, ему надо было к сентябрю, и австрияки всё сделали в срок и нигде не отступили от своего качества. (В. Ремизов «Воля вольная»).

Описание с элементами рассуждения:

Генка встал, отряхиваясь, взял карабин на плечо и пошёл прочь. Странное было дело. Эту вот жизнь в тайге он с годами любил всё больше и больше, а азарт терял. Не то чтобы азарт, но то, что раньше было. Он это точно знал за собой. Жадным никогда не слыл, но когда удавалось добыть больше других, а такое случалось часто, ходил довольный. Бывало и хвастался по пьяни. (В. Ремизов «Воля вольная»)