На чтение 19 мин Просмотров 5.6к. Опубликовано 25.08.2021

Саламандры представляют собой род животных, которые обладают необычным внешним видом и характеризуются принадлежностью к отряду земноводных. Сами саламандры имеют несколько разновидностей, отличающихся между собой внешними особенностями и характерными местами обитания, однако все особи обладают довольно экзотичным внешним видом.

Содержание

- Общая характеристика

- Где обитают саламандры

- Виды

- Огненная саламандра

- Лузитанская саламандра

- Альпийская саламандра

- Очковая саламандра

- Кавказская саламандра

- Тонкая саламандра

- Родниковая саламандра

- Тихоокеанская саламандра

- Древесная саламандра

- Чем питаются саламандры

- Особенности характера и образа жизни

- Размножение саламандр

- Естественные враги саламандр

- Часто задаваемые вопросы

Общая характеристика

Тело саламандр вытянутое, имеется плавный переход в область хвоста. Размеры представителей этого рода различны и могут варьироваться от небольших 5 до весьма внушительных 180 см. Самыми крупными саламандрами считаются китайские исполинские саламандры.

На ощупь животные гладкие, а их кожный покров постоянно влажный. Вариантов расцветок у саламандр довольно много: цветовая гамма зависит от разновидности и территории проживания. Так, саламандры могут иметь желтый, черный, красный, фиолетовый и прочие варианты окраса. Область спины и боков нередко покрывается пятнами или полосками разных цветов и размеров.

Ноги у животных достаточно короткие и при этом крепкие. На передних конечностях присутствует четыре пальца, на задних — пять пальцев. Когти у животных отсутствуют, а сами конечности развиты слабо.

Череп саламандр напоминает голову лягушек, в особенности это сходство формируется за счет характерных выпученных глаз. Кроме того, схожести добавляют темные глаза и подвижные веки. Благодаря такой анатомической особенности саламандры могут заниматься осмотром близлежащих территорий без необходимости поворачивать голову.

Саламандры имеют слабо развитые челюсти, что обусловлено их анатомическими особенностями. Так, животные не приспособлены к употреблению жесткой пищи. К тому же представители этого рода характеризуются неуклюжестью, из-за которой они ощущают себя намного лучше в водной среде, чем на суше.

Саламандры отличаются от своих ближних родственников, ящериц, большим разнообразием окрасов, которые включают в себя практически все цвета радуги. Такая яркая и эффектная окраска часто выделяет в природе опасных животных.

В легендах, которые сочинялись в древности, саламандрам отводилась роль слуг темных сил. Данное поверье было обусловлено необычным внешним видом, а также специфическим способом защиты саламандр, из-за которого у их врагов появляется сильный ожог кожи.

Где обитают саламандры

Область обитания саламандр достаточно обширный. Эти животные встречаются почти повсеместно, на любом континенте. Для жизни саламандр предпочтителен теплый и влажный климат, который характеризуется отсутствием сезонных перепадов между дневной и ночной температурой. При этом большая часть саламандр проживает в Северной Америке.

Существуют также разновидности, которые встречаются исключительно в рамках определенной территории. К таким, например, можно отнести альпийских саламандр, которые проживают в восточном и центральном районе Альп. Представители этого вида встречаются на высоте до тысячи метров над уровнем моря. При этом некоторые саламандры проживают в очень ограниченном ареале обитания. Так, саламандры Ланца выбирают для жизни исключительно западную часть Альп, а также место на границе между Италией и Францией.

Характерными местами обитания для саламандр также считается Швейцария, Италия, Германия, Франция, Словения и пр. Некоторые виды проживают на территории Передней Азии и Ближнего востока, от Турции до Ирана.

Ее граница обитания на западе простирается вплоть до Португалии, а север ограничивается территорией Германии и некоторой частью Польши. В область восточных границ огненная саламандра сосредотачивается в Украине и Болгарии.

Задать вопрос

Какова продолжительность жизни саламандр?

Саламандры способны доживать до 20-30 лет, однако их продолжительность жизни зависит от разновидности и места проживания. Так, например, Proteus anguinus способен жить более 70 лет, что является абсолютным рекордом долгожительства среди саламандр. При этом точных сведений относительно его максимально возможной продолжительности жизни по-прежнему не сформировано.

Виды

В настоящее время ученые выделяют более сотни разновидностей саламандр, входящих в состав разных семейств. Среди наиболее примечательных видов можно выделить следующие.

Огненная саламандра

Другое название этой разновидности — обыкновенная или пятнистая саламандра. Представители этого вида считаются наиболее многочисленными на европейской территории. Они характеризуются довольно средними размерами, варьирующимися в области 20-30 см.

Огненные саламандры имеют черный окрас, который характеризуется наличием большого количества пятен желтого и оранжевого цвета. Пятна располагаются по всей длине тела от головы до хвоста и имеют при этом неправильную форму. Симметрия в данном случае наблюдается только в области лап и головы.

Лузитанская саламандра

Эта разновидность также имеет альтернативное название — золотистополосая саламандра, что обусловлено особенностями ее внешнего вида. Лузитанская саламандра считается достаточно редкой разновидностью. Ее размеры составляют порядка 15 см в длину, однако характерной особенностью строения является длинный хвост, который занимает больше половины размера туловища.

Окрас у саламандры черный, по хребту тянутся две тонкие золотистые полосы или пятна, которые выстраиваются в ряд параллельно друг другу. По всей поверхности располагаются небольшие крапинки синего оттенка. Областями проживания для саламандр становятся территории севера Испании и Португалии.

Альпийская саламандра

Альпийских саламандр также называют черными, что обусловлено их полностью однотонным кожным покровом черного цвета. Внешне они похожи на огненных, однако при этом характеризуются наличием более изящного тела и полным отсутствием точек, полос и пятен. Размеры взрослых особей составляют порядка 14 см (реже 18 см).

Представители этого вида проживают на высоте около 700 метров над уровнем моря, выбирая для этого скалистую местность и берега неподалеку от ручьев. Территорией обитания альпийских саламандр становится центр и восточная область Альп. Граница тянется от Швейцарии до Сербии.

Очковая саламандра

Представители этого вида характеризуются наличием V-образного рисунка, который располагаются на голове. Свое название саламандры получили благодаря данному рисунку, который своим внешним видом напоминает очки. Их цветовая гамма преимущественно темно-коричневая, порой напоминающая черный. Сами же «очки» могут характеризоваться наличием ярких расцветок вроде красного и желтого, а также нейтральным белым цветом.

Характерной областью обитания для этого вида становится только юг Италии и влажный климат Апеннинских лесов.

Кавказская саламандра

Это довольно редкая популяция саламандр, размеры которой составляют около 15 см. Большую часть тела кавказских саламандр занимает хвост. Туловище у них достаточно узкое, имеет бурый или черный цвет. Большинство саламандр имеет пятна овальной формы желтых оттенков, за счет чего они становятся похожими на огненных саламандр.

Представители этого вида относятся к числу наиболее уязвимых саламандр. Их территорией обитания становится лес и берега водоемов в Турции и Грузии.

Тонкая саламандра

У этой разновидности довольно небольшие размеры, колеблющиеся в районе 8-14 см. У них довольно изящное тело, развитые и крепки конечности. При этом такие саламандры отличаются наличием толстой головы. Их окрас бурый или черный, а само тело имеет характерные серебристые пятна. Территорией обитания тонких саламандр становится восточная часть США.

Родниковая саламандра

Представители этого характеризуются крайней плодовитостью, позволяющей им откладывать более 100 яиц. При этом родниковые саламандры не отличаются внушительными размерами. Животные способны достигать не более 23 см в длину. Они характеризуются наличием ярко-красного окраса, который в некоторых случаях больше уходит в оттенки оранжевого. На теле присутствуют небольшие темные пятна. Областью обитания родниковых саламандр считается территория Канады и США.

Тихоокеанская саламандра

Представители этого вида имеют небольшую, но при этом достаточно толстую голову. Также они характеризуются наличием крепкого и стройного туловища, длина которого составляет порядка 14,5 см. В боковых частях у тихоокеанских саламандр присутствует морщинистая кожа и складки. Эти животные выбирают для жизни горную местность США, Мексики и Канады.

Древесная саламандра

Древесные саламандры характеризуются небольшими размерами, которые составляют не более 12 см. У них достаточно непримечательный окрас, который может быть как темно-коричневым, так и светлым. Эти животные обладают довольно сильным хвостом, благодаря которому они свободно передвигаются по деревьям и прыгают на маленькие расстояния. Древесные саламандры обитают на строго ограниченной территории в районе США, штат Калифорния.

Тихоокеанская саламандра

1

Чем питаются саламандры

Пропитание саламандр и их характерный рацион напрямую зависят от той местности, где они обитают. Так, например, небольшие животные, которые живут на суше, выбирают в качестве своей добычи таких жертв как:

- мухи;

- комары;

- бабочки;

- слизни;

- пауки.

Представители данного рода, имеющие более крупные размеры, способны устраивать охоту на более большую добычу. К такой, например, относятся ящерицы, лягушки и тритоны. Саламандры, которые проживают неподалеку от водоемов, способны охотиться на раков, моллюсков и небольших рыб.

Если условия той территории проживания, где обитают земноводные, располагает к подобной возможности, они могут охотиться в течение целого года. Момент наибольшей активности у саламандр приходится на ночное время. С наступлением темноты они вылезают из нор для прогулки и охоты. Саламандры считаются довольно выносливыми хищниками, за счет чего они способны охотиться на протяжении длительного времени: с вечера вплоть до рассвета.

В момент охоты животные способны в течение длительного времени наблюдать за добычей без движения. Это происходит благодаря анатомическим особенностям их строения: наличию выпуклых глаз и подвижных век. Для поимки добычи саламандры обычно используют липкий и длинный язык. Если у них получается незаметно подкрасться к жертве, та уже не сможет спастись от внезапной атаки.

Подобная особенность объясняется тем, что челюсти земноводных не подходят для длительного пережевывания пищи. Для небольшой добычи вроде насекомых это не проблема, однако большие саламандры способны поймать более крупных жертв, с которыми приходится возиться на протяжении длительного времени.

Основательно поевшая саламандра может не ощущать голода после охоты на протяжении нескольких дней.

Рацион питания альпийских саламандр состоит из различных беспозвоночных животных, дождевых червей и пауков. Огненные саламандры предпочитают гусениц, личинок и слизней. Нередко рацион питания дополняется небольшими тритонами, если земноводные проживают неподалеку от водной среды.

Является ли саламандра ядовитой?

Кожный покров саламандр содержит специальные железы, основной задачей которых становится выработка яда. Яд обычно не смертельный и служит защитным средством при столкновении с потенциальным врагом для того, чтобы противник отпустил саламандру. Яда хватает на то, чтобы хищник при попытке поедания земноводного, отравился ядом, который парализует его на некоторое время и вызовет судороги.

Кроме того, саламандра способна брызгать ядом. В моменты опасности, особенно если она схвачена за шею, саламандра может выбросить ядовитую жидкость. Это также является частью защитных механизмов и работает в том случае, когда животное напугано. При этом сила яда саламандры преувеличена. Ее ядовитость может убить только небольшое животное. Для человека такой контакт грозит только покраснением кожа или, при попадании в глаза, возникновением жгучей боли.

Особенности характера и образа жизни

Саламандры, ввиду слаборазвитых конечностей, характеризуются невысокой активностью в плане передвижений. Они предпочитают больше сидеть и высматривать таким образом потенциальную добычу. В дневное время саламандры прячутся в норах, старых пнях, скрывается в хворосте или траве. Они не любят попадания прямых солнечных лучей, поэтому стараются их избегать. Охота, размножение и другие жизненно важные процессы также происходят у саламандр ночью.

Без воды саламандры не способны выживать на протяжении длительного времени, так как их кожные покровы должны все время оставаться влажными. В противном случае животных ждет обезвоживание.

Если саламандры проживают не в тропических условиях, примерно к середине осени начинается подготовка к зимовке. Сама зимовка отличается в зависимости от региона, обусловливающего условия ее реализации. Период зимовки может продолжаться вплоть до середины весны, пока не установиться стабильно хорошая, теплая погода.

Саламандры предпочитают зимовать в одиночку, этот способ выживания считается для них более характерным. Однако в некоторых случаях они сплачиваются в группы, состоящие из нескольких десятков сородичей.

Размножение саламандр

Саламандры, относящиеся к числу скрытожаберных, характеризуются способностью откладывать яйца. В то же время настоящие саламандры способны быть как яйцеживородящими, так и живородящими. Размножение у земноводных может происходить на протяжении всего года, особенно в условиях теплого климата. Однако обычно пик активности приходится на весну.

Наступление готовности самца к спариванию характеризуются набуханием специальной железы, которая начинает наполняться мужскими половыми клетками. В этот момент самец ощущает возбуждение и устремляет все свои силы на поиск самки, чтобы заняться продолжение рода. За внимание «дамы» обычно соперничают несколько самцов. Чтобы решить, кому достанется самка, саламандры могут устраивать бои, победитель которых занимается оплодотворением самок.

Свое семя самцы выделяют непосредственно на землю, откуда самки вбирают его с помощью клоаки. Такой процесс оплодотворения характерен для саламандр, живущих на земле.

В водной среде процесс оплодотворения отличается. Там самки занимаются откладыванием яиц, которые самцы в последствие поливают своим семенем. Яйца, которые были оплодотворены таким образом, крепятся к стеблям водорослей или к корням.

Для живородящих саламандр характерен период беременности длительность которого составляет порядка 10 месяцев. Все это время потомство развивается внутри материнской утробы.

Маленькие саламандры в водной среде растут в течение еще трех месяцев, постепенно все больше трансформируясь и становясь похоже на своих родителей. Завершается подобное взросление моментом, когда маленькие саламандры начинают ползать по дну, а после выныривать и пробовать дышать воздухом. Родители не имеют никакой связи с потомством, поэтому после окончательного взросления саламандры начинают вести свою самостоятельную жизнь.

Да, в условиях террариума зоопарка

20%

Да, в домашних условиях

10%

Нет, никогда не видел(а)

70%

Проголосовало: 10

Альпийские саламандры принадлежат к числу живородящих, вынашивающих свое потомство на протяжении года. Несмотря на наличие в яйцеводах нескольких десятков яиц на свет живыми появляются только несколько новорожденных. Для них прочие яйца становятся источником пищи, помогающим им набрать силы.

У огненных саламандр процесс размножения не полностью изучен ввиду того, что их цикл размножения подвержен регулярным изменениям. Это обусловлено их особенностями обитания на различных территориях. Обычно период брачной активности огненных саламандр приходится на раннюю весну. Несколько подвидов огненных саламандр относятся к числу живородящих, однако большая часть размножается посредством откладывания яиц.

Естественные враги саламандр

В естественных условиях обитания у саламандр довольно много врагов, что объясняется их небольшими размерами, природной медлительностью и довольно ярким цветом. Наиболее коварными врагами можно назвать ужей и прочих больших змей, относящихся к числу ядовитых или неядовитых особей.

Также характерными противниками саламандр можно считать хищных птиц вроде орлов, сов, соколов. Птицы не проглатывают животных, а стараются их предварительно умертвить, ловя своими мощными, цепкими когтями, а после сбрасывая с высоты. Только после этого они приступают к поеданию своей добычи, если к тому моменту ее никто не унес, что нередко случается в дикой природе.

Кроме того, маленькие саламандры нередко становятся объектов охоты кабанов, лис, куниц. Особенно отличаются высокой степенью опасности кабаны, так как у них большая пасть, дающая возможность проглатывать пойманную жертву еще до того, как она успеет опомниться.

Хищные животные с более мелкой пастью не всегда успешно охотятся на саламандр. Это связано с тем, что животные могут сбегать, оставляя в зубах лапы или хвост.

Земноводных, обитающих в водоемах, также подстерегает множество опасностей в виде больших хищных рыб вроде окуней или щук. Мелкие рыбы в свою очередь способны поедать отложенные самками яйца.

Часто задаваемые вопросы

Почему саламандра земноводное?

Почему саламандру назвали саламандрой?

Саламандра (лат. Salamandra) — животное класса земноводные (амфибии), отряда хвостатые земноводные. В переводе с персидского название животного буквально означает «горящая изнутри».

Саламандра – описание, характеристика, строение. Как выглядит саламандра?

По внешнему виду саламандра похожа на ящерицу, но эти животные относятся к совершенно разным классам: ящерицы причислены к классу пресмыкающихся, а саламандры — к классу земноводных. Очередное отличие заключается в том, что у ящериц кожа сухая и покрыта чешуей, саламандры всегда влажные и гладкие. Конечности ящериц оканчиваются острыми коготками, у саламандр когтей нет.

Тело саламандры отличается вытянутой формой и плавно переходит в хвост. Одни виды имеют плотное и коренастое телосложением (например, огненная саламандра), другие особи тонкие и стройные (альпийская саламандра).

В зависимости от вида, длина тела взрослой саламандры составляет от 5 до 180 см вместе с хвостом. У некоторых видов, например, у представителей длиннохвостых саламандр, длина хвоста значительно превышает длину туловища.

Цвет саламандры может быть разнообразным, но самым красивым представителем отряда по праву считается огненная саламандра, окрашенная в яркие черно-оранжевые цвета. Окраска других видов может быть однотонной, черной, коричневой, желтой, оливковой, серой, красноватой или сочетать оттенки разных цветов, преобразованные в полосы, крапинки и пятна различной формы.

Всех саламандр отличают короткие ноги, но у некоторых видов конечности плохо развиты, у других лапы более сильные и толстые. У большинства видов передние ноги имеют по 4 пальца, задние — по 5.

Голова саламандры вытянутая, слегка уплощенной формы. Глаза саламандры выпуклые, черного цвета, у многих разновидностей хорошо развиты веки. На голове земноводного имеются специфические кожные железы – паротиды, характерные для всех амфибий. Главная функция желез – выработка буфотоксина, особого ядовитого секрета, содержащего алкалоиды и имеющего нейротоксичное воздействие, которое вызывает у млекопитающих судороги и паралич.

Для человека яд саламандры не опасен, но при попадании на слизистые он, скорее всего, вызовет покраснение и жжение. Антибактериальные и антигрибковые свойства яда этих животных широко используются в народной и традиционной медицине.Земноводное саламандра обладает уникальным свойством отращивать утерянные в борьбе за жизнь конечности и хвост.Средняя продолжительность жизни саламандры составляет 15-20 лет, но среди видового разнообразия встречаются долгожители: например, японская исполинская саламандра может дожить до 55 лет. Огненная саламандра живет в неволе до 50 лет, а в естественной среде ее продолжительность жизни составляет не более 14 лет.

Многие виды саламандр занесены в Красные книги как находящиеся под угрозой исчезновения. Животных истребляют для получения яда, используемого в медицинских целях, а мясо крупных видов саламандр в национальной кухне многих народов считается деликатесом.

Где обитает саламандра в природе?

Некоторые саламандры живут исключительно в воде и отличаются от сородичей хорошо сформированными жабрами, например, китайская исполинская саламандра — представитель семейства скрытожаберников. Саламандры, относящиеся к семейству скрытожаберников, обитают в Соединенных Штатах Америки, в Китае и Японии.

Семейство безлегочных саламандр в процессе эволюции полностью утратило легкие, не получив при этом жабры. Поэтому представителям семейства приходится дышать с помощью кожи и слизистых ротовой полости. Эти саламандры обитают в тропических и субтропических лесах, в горах и низинах, на плантациях и в деревенских садах. Безлегочные саламандры – обитатели преимущественно стран Нового Света: распространены на территориях, охватывающих горные и лесистые местности Канады, включая тропики и субтропики Боливии и Бразилии. Несколько видов живут в странах Европы, и лишь один вид (лат. Karsenia koreana) можно встретить в Южной Корее.

Представители семейства настоящих саламандр, ведущие преимущественно наземное существование, имеют дыхательную систему, представленную парой отлично развитых легких. Настоящие саламандры широко распространены на территории Европы, обитают на северо-западе Африканского континента, в Малой Азии и Китае, небольшие видовые популяции встречаются в Индокитае и Индии, ареал также захватывает области от южной части Канады до северных регионов Мексики. В России обитает лишь четыре вида саламандр.

Чем питаются саламандры?

Большинство саламандр в светлое время суток предпочитают отсиживаться в пустующих норах, рассохшейся древесине, под камнями и в расщелинах скал, а с наступлением темноты выходят на охоту, которая продолжается до рассвета. Способ охоты у большинства видов один и тот же: резким рывком саламандра бросается на жертву всем телом, а схватив, старается проглотить целиком.

Пища саламандры напрямую связана со средой обитания. Саламандры, живущие на земле, охотятся на различных насекомых (мух, комаров, пауков, бабочек), едят их личинок и не откажутся от слизней, улиток и червей. Крупные особи охотно ловят молодых лягушек и небольших тритонов.

Водные саламандры питаются разными видами мелких рыб, раками, крабами, моллюсками, а также небольшими млекопитающими, насекомыми и земноводными. В зависимости от ареала, некоторые виды саламандр на период холодов впадают в спячку, поодиночке или группами зарываясь в опавшую листву и другую прелую растительность, а просыпаются с наступлением весны.

Виды саламандр, названия и фото.

Современная классификация насчитывает несколько сотен видов саламандр, которые относятся к различным семействам:

- настоящие саламандры (лат. Salamandridae);

- безлегочные саламандры (лат. Plethodontidae);

- скрытожаберники (лат. Cryptobranchidae).

Ниже представлено описание нескольких разновидностей саламандр:

- Огненная саламандра, она же пятнистая саламандра или обыкновенная саламандра (лат. Salamandra salamandra) — самый многочисленный на европейской территории вид, представители которого отличаются крупными размерами, большой продолжительностью жизни (в неволе до 50 лет) и яркой апосематической (предостерегающей) окраской. Длина саламандры вместе с хвостом составляет от 23 до 30 см. Основной окрас туловища – черный, усыпанный контрастными оранжевыми или желтыми пятнами, которые расположены равномерно по всему телу, но отличаются неправильной формой. Симметрия присутствует только на лапах и голове. От многих представителей семейства огненную саламандру отличает живорождение и боязнь воды. Спускаться в водоемы животные вынуждены только в период размножения. Обыкновенная саламандра обитает в лесной зоне, предгорных и горных ландшафтах Европы и северных областей Ближнего Востока.

- Альпийская саламандра (черная саламандра) (лат. Salamandra atra) внешне напоминает огненную, но отличается более изящным телом и однородной черной окраской кожи. Длина тела взрослых животных достигает 9-14 см (иногда 18 см). Альпийские саламандры обитают на высоте до 700 метров над уровнем моря, предпочитая скалистые ландшафты и берега горных ручьев. Ареал вида проходит по центральной и восточной областям альпийских хребтов: от Швейцарии и Австрии до Сербии, Хорватии и Черногории.

- Кавказская саламандра (лат. Mertensiella caucasica) – малораспространенный вид длиннохвостых саламандр с длиной тела не более 15 см, большую часть которого составляет хвост. Туловище узкое, бурого или черного цвета, у большинства представителей вида покрыто ярко-желтыми овальными пятнышками, чем напоминает огненную саламандру. Но в отличие от последней, кавказская саламандра передвигается быстро, как ящерица, и хорошо плавает. Животное относится к категории уязвимых и обитает исключительно в лесистой местности и по берегам водоемов на территориях Турции и Грузии.

- Родниковая саламандра (лат. Gyrinophilus porphyriticus) на редкость плодовита и способна откладывать до 132 яиц. Туловище, вырастающее от 12 до 23 см в длину, отличается ярко красным или оранжево-желтым окрасом с маленькими темными пятнышками. Обитает саламандра на территориях США и Канады в горных районах Аппалачей.

- Тихоокеанская саламандра (лат. Ensatina eschscholtzii) отличается маленькой толстой головой, крепким стройным туловищем длиной около 14,5 см и морщинистой кожей на боках, образующей небольшие складки. Типичный обитатель горных ландшафтов Канады, США и Мексики.

- Древесная саламандра (лат. Aneides lugubris) вырастает в длину от 7 до 12 см и обладает невзрачной светло- или темно-коричневой окраской. Саламандра имеет мускулистый хвост, на который опирается, ловко лазая по деревьям, неплохо прыгает на небольшие расстояния и громко пищит. Узкий ареал обитания вида ограничен американским штатом Калифорния и мексиканским штатом Нижняя Калифорния.

Самая маленькая саламандра в мире — это карликовая саламандра (лат. Eurycea quadridigitata), длина тела взрослой особи составляет от 5 до 8,9 см. А также крохотная саламандра (лат. Desmognathus wrighti), вырастающая в длину от 3 до 5 см. Оба вида живут в северных штатах американского континента.

Карликовая саламандра (лат. Eurycea quadridigitata)

Крохотная саламандра (лат. Desmognathus wrighti)

Самая большая саламандра в мире — китайская исполинская (лат. Andrias davidianus), она же является самым большим земноводным в мире. Длина туловища взрослой особи вместе с хвостом достигает 180 см, а масса тела – 70 кг. Китайская исполинская саламандра обитает в водоемах на территории восточного Китая.

Размножение саламандр.

Половая зрелость мелких разновидностей саламандр наступает в возрасте 3 лет, представители крупных видов созревают к 5 годам. Примитивные амфибии из семейства скрытожаберников являются яйцекладущими, более высокоразвитые, например, представители семейства настоящих саламандр, являются живородящими и яйцеживородящими.

Саламандра – животное, способное размножаться круглый год, но наибольшую половую активность эти земноводные проявляют весной, тогда же у особей мужского пола в области клоаки характерно выпячивается железа, секретирующая сперматофор. Отложенный на землю семенной материал самка принимает своей клоакой. Водные виды саламандр размножаются посредством внешнего оплодотворения, когда самцы извергают сперматофор на отложенную самкой кладку яиц.

Личинки живородящих видов саламандр развиваются в утробе матери на протяжении 10-12 месяцев. В яйцеводах может находиться около 60 яиц, но полный метаморфоз обеспечивается лишь 2 личинкам, а остальные яйца служат им питанием до момента появления на свет.

Нередко рождаются не закончившие цикл развития личинки саламандры, которым еще предстоит превратиться в полноценную амфибию, находясь при этом какое-то время под водой. Только законченный цикл развития и сформировавшиеся легкие позволяют саламандрам выйти на сушу.

Самки водных видов амфибий откладывают до 50 штук крупных яиц, период инкубации которых составляет 2-2,5 месяца. Из яиц саламандры вылупляются личинки длиной около 3 см с отлично развитыми жабрами.

Представительницы семейства безлегочных саламандр, например, карликовая саламандра, откладывает от 12 до 48 яиц, поочередно прикрепляя их к корням и стеблям подводной растительности. Спустя 2 месяца из яиц появляются личинки, а еще через 2-3 месяца полностью сформировавшиеся молодые саламандры выходят на сушу и начинают самостоятельную наземную жизнь.

У отдельных разновидностей яйцекладущих саламандр, например, у зеленой саламандры (лат. Aneides aeneus) и медлительной саламандры (лат. Bolitoglossa dofleini), потомство проходит цикл прямого развития, минуя стадию личинки, и вылупляется из яиц полностью развитыми молодыми особями.

Некоторые виды отличаются длительным брачным периодом и способны сделать несколько кладок за сезон, например, сумеречная саламандра (лат. Eurycea lucifuga).

Интересные факты о саламандре:

- Со времен средневековья амфибии саламандры будоражили людской разум: им приписывали невероятные способности и слагали о них удивительные легенды. Так, огненная саламандра нередко упоминается в трудах Аристотеля и Цицерона, а философы-алхимики считали животное душой огня и воплощением пятого элемента, больше известного, как философский камень.

- Норная саламандра (лат. Phaeognathus hubrichti) является официальным символом американского штата Алабама.

- Европейские пещерные саламандры (лат. Speleomantes) отличаются от ближайших родственников длинным языком с особым диском-ловушкой, который выбрасывается изо рта и возвращается с зазевавшимся насекомым на конце.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 82 человека из 39 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

-

2 слайд

1

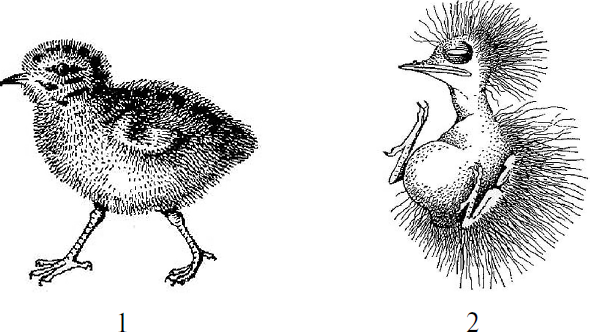

На рисунке изображён археоптерикс — вымершее животное, обитавшее 150—147 млн лет назад. Используя фрагмент «Геохронологической таблицы», определите, в какой эре и каком периоде обитал данный организм?

Это животное учёные считают переходной формой. Назовите классы, к которым можно отнести изображённое животное. Какие черты внешнего строения позволяют отнести его к этим классам? -

-

4 слайд

Для того, чтобы ответить на вопросы необходимо воспользоваться соответсвующими колонками Геохронологической таблицы и произвести элементарные математические подсчеты.

Эра: указан период обитания археоптерикса: 150—147 млн лет назад. Производим вычисления с помощью второй колонки, в которой указано начало периодов. Мезозойская начало 230 млн лет назад, а Кайнозойская 67 млн лет назад. Значит, Археоптерикс жил в Мезозойскую эру.

Период: берем начало эры 230 млн лет назад вычитаем продолжительность Периодов, — Триасовый 230-35=195 млн лет назад; минус Юрский 195-58=137 млн лет назад. Получается что Археоптерикс жил в Юрском периоде.

Предка определяем по 4 колонке (или пользуемся своими знаниями).1

-

5 слайд

Ответ(1)

1) Эра – Мезозойская; Период – Юрский;

2) к рептилиям животное можно отнести на основании наличия

челюсти с зубами, длинного хвоста и развитых пальцев;

3) к птицам животное можно отнести на основании наличия

перьевого покрова и крыльев -

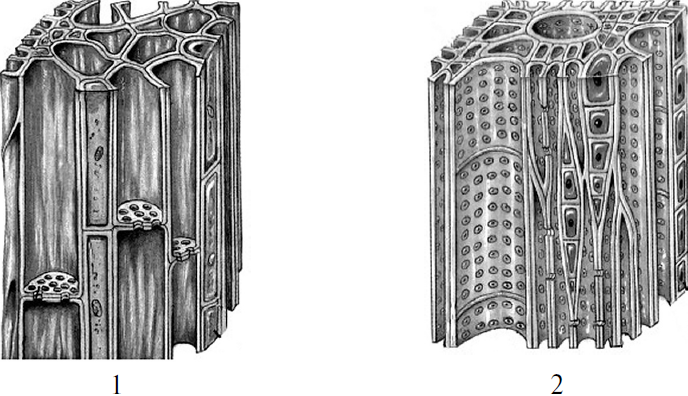

6 слайд

2

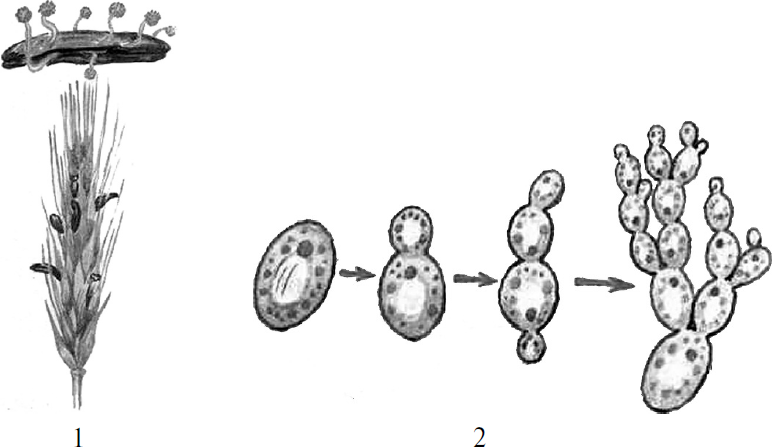

На рисунке изображён медуллоза Ноэ — семенной

папоротник — вымершее около 270 млн лет назад растение. Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымирает данный организм, а также его возможного «близкого родственника» в современной флоре (ответ — на уровне отдела).

Какие черты строения характеризуют растение медуллоза Ноэ как высшее семенное растение -

-

8 слайд

2

Воспользуемся таблицей, ВЫСЧИТАЕМ период, ориентируемся на указанную дату вымирания — 270 млн лет назад. Находим самую близкую дату — 230 млн лет назад — мезозой, здесь семенных папоротников уже нет, значит, вымерли в предыдущей эре — ПАЛЕОЗОЙСКАЯ, к 230 +55 (Продолжительность Пермского периода) = 285 млн лет назад

в четвертой колонке найдем вымирание папоротников — правильно!; определяем по первой и третьей колонкам эру и период, когда вымирают семенные папоротники.Семенные папоротники — группа наиболее примитивная среди голосеменных растений. Одни ученые приходят к выводу, что они занимают промежуточное положение между настоящими папоротниками и голосеменными, в то время как другие считают эти группы возникшими и эволюционировавшими параллельно.

-

9 слайд

Ответ(2)

1) Эра: Палеозойская

Период: Пермский (Пермь)

2) «Близких родственников» данного растения в современной флоре: Голосеменные

3) Признаки высших семенных растений:

Тело расчленено на корень, стебель, листья и органы размножения. Размножение семенных папоротников происходило с помощью семян. Спорофит является доминирующим поколением; гаметофит крайне редуцирован. Спорофит разноспоровый, т.е. образует споры двух типов: микроспоры и мегаспоры; микроспора – пыльцевое зерно, мегаспора – зародышевый мешок. Вода для полового размножения не нужна. -

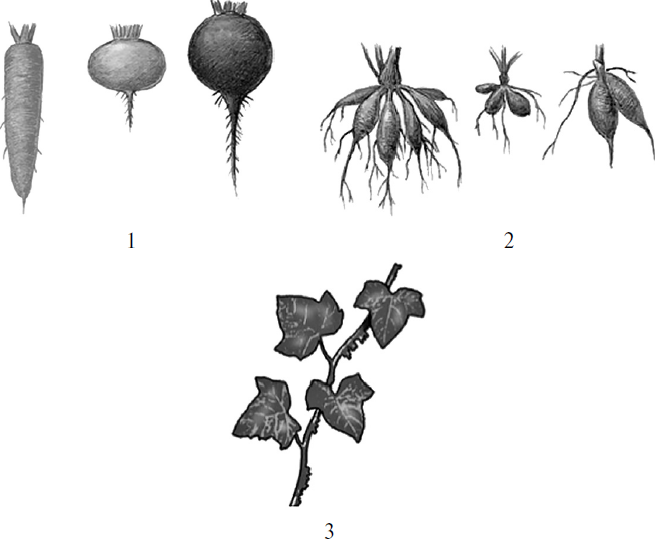

10 слайд

3

На рисунке изображён трилобит — вымершее около 270 млн лет назад животное. Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымер данный организм, а также тип, к которому относится изображённый организм. Укажите признаки по которым он относится у указанному Вами типу. -

-

12 слайд

3

Воспользуемся таблицей, ВЫСЧИТАЕМ период, ориентируемся на указанную дату вымирания — 270 млн лет назад. Находим самую близкую дату — 230 млн лет назад — мезозой, здесь трилобитов уже нет, значит, вымерли в предыдущей эре — ПАЛЕОЗОЙСКАЯ, к 230 +55 (Продолжительность Пермского периода) = 285 млн лет назад

в четвертой колонке найдем вымирание трилобитов — правильно!; определяем по первой и третьей колонкам эру и период, когда вымирают трилобиты. -

13 слайд

Ответ(3)

1) Эра: Палеозойская

Период: Пермский.

2) Трилобит относится к Членистоногим.

3) Трилобиты относятся к типу Членистоногие — признаки: сегментированность тела и конечностей. -

14 слайд

4

На рисунке изображены псилофиты — вымершие растения.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который появились данные организмы, а также возможного предка уровня отдела растений.

Укажите, по каким признакам псилофиты относятся к высшим споровым растениям. -

-

16 слайд

4

Псилофиты имели древовидную форму, отдельные нитевидные отростки служили им для прикрепления к почве и поглощения из нее воды и минеральных веществ. Наряду с образованием подобия корней, стебля и примитивной проводящей системы у псилофитов развилась покровная ткань, предохраняющая их от высыхания.Высшие растения — это многоклеточные фототрофные организмы, приспособленные к жизни в наземной среде и характеризующиеся правильным чередованием полового и бесполого поколений и наличием дифференцированных тканей и органов.

-

17 слайд

Ответ(4)

1) Эра: палеозойская

Период: Силур

2) Предками псилофитов являются многоклеточные зеленые водоросли.

3) Признакам высших споровых растений являются:

— разделение тела на две части — надземную и подземную

— наличие многоклеточных органов размножения — полового (гаметангий) и бесполого (спорангий)

— примитивная проводящая система, покровная ткань -

18 слайд

5

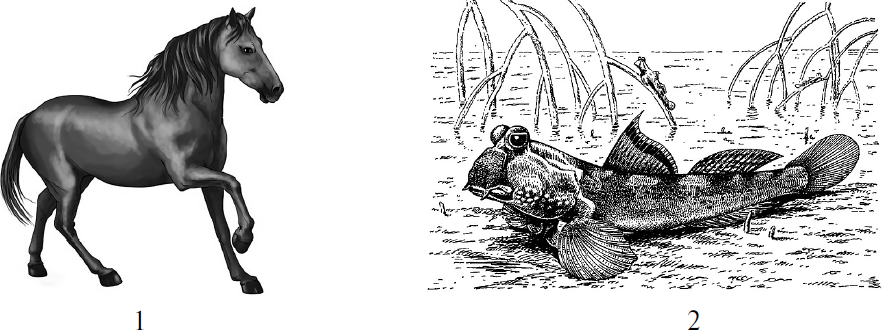

На рисунке изображён стегоцефал — вымершее животное, появившееся на Земле около 400 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также возможного предка уровня класса животных.

Какие черты строения «возможного предка» позволяют сделать данные выводы? -

-

20 слайд

Воспользуемся таблицей, ВЫСЧИТАЕМ период, для этого от начала (возраст — вторая колонка) вычитаем продолжительности периодов (третья колонка), начиная с нижнего: 570-70 (Кембрий)-60 (Ордовик)-30 (Силур)= 410 (Девон)

в четвертой колонке найдем стегоцефала — правильно!; определяем по первой и третьей колонкам эру и период, когда обитали стегоцефалыВ конце девона из кистеперых рыб появились первые земноводные — стегоцефалы. Большого развития достигли стегоцефалы, появившиеся в верхнем девоне. Форма тела стегоцефала напоминала тритона и саламандру, размножались они метанием икры.

5

-

21 слайд

Ответ(5)

Эра: палеозойская

Период: девон.

Современных аналогов можно назвать: кистеперые рыбы (латтимерия)

Предками стегоцефалов были кистеперые рыбы, обладающие легкими и такими парными плавниками, из которых могли развиться пятипалые конечности.

Дополнение. В скелете парных плавников кистеперых рыб отчетливо обнаруживаются элементы, гомологичные частям скелета наземной пятипалой конечности. гомологичные частям скелета наземной пятипалой конечности. -

22 слайд

6

На рисунке изображён бронтозавр — вымершее животное, обитавшее 157-146 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также животных (на уровне класса), которые стали вытеснять группу живых существ, к которой принадлежит изображённый на рисунке организм. Поясните, почему эти животные смогли вытеснить динозавров. -

-

24 слайд

6

Динозавр «бронтозавр» — переводится с латинского, как громовой ящер. Это название на сегодняшний день считается устаревшим. Сегодня этого представителя зауроподовых принято называть «апатозавр», что дословно означает обманчивый ящер.

Населял этот динозавр нашу планету в позднеюрский период – 157-146 млн. лет назад – и был распространен на территории Северной Америки.Как определить какая группа вытесняет?

Пользуемся таблицей — смотрим строку выше: «появляются и распространяются сумчатые и плацентарные млекопитающие и настоящие птицы; вымирают гигантские пресмыкающиеся» -

25 слайд

Ответ(6)

ЭРА: Мезозойская

Период: Юра

Вытесняют: сумчатые и плацентарные млекопитающие

Прогрессивные черты плацентарных млекопитающих:

— Возникновение органов, обеспечивающих развитие зародыша в теле матери, и вскармливание детёнышей молоком.

— Появление шерстного покрова.

— Полное разделение кругов кровообращения и возникновение теплокровности.

— Возникновение альвеолярных лёгких. -

26 слайд

7

На рисунке изображён тираннозавр — вымершее животное, обитавшее 68 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, укажите, к какому классу относится данное животное.

Какие черты строения позволяют отнести его к этому классу? -

-

28 слайд

7

Самым известным среди хищников является именно тиранозавр, более известный нам по фильмам и книгам. Он является символом палеонтологии и образом первозданной мощи и силы.

Ученые утверждают, что тиранозавры проживали на территории Северной Америки приблизительно 65-67 миллионов лет назад, то есть в конце мелового периода.

Выделяют несколько хищников, которые обитали на планете Земля еще до мелового периода и превосходят тиранозавров по габаритам и мощности. К таким динозаврам принято относить в следующей последовательности: Спинозавра. Кархарадонтозавра. Гигантозавра. -

29 слайд

Ответ(7)

ЭРА: Мезозой

Период: Мел

Класс: Пресмыкающиеся

Признаки Пресмыкающихся:

— плотная ороговевшая кожа, препятствующая испарению;

— появились ребра, образовалась грудная клетка, а процесс дыхания стал активным путем расширения и сжатия грудной клетки;

— сильно удлинился шейный отдел и голова стала более подвижной;

— размножение на суше, откладывание кожистых яиц. -

30 слайд

8

На рисунке изображен Платибелодон — вымершее животное, обитавшее 22—16 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

32 слайд

8

= 22—16 миллионов лет назад. Эта фауна названа по имени примитивной небольшой трехпалой листоядной лошадки — анхитерия. Среди наиболее крупных животных в фауне были платибелодоны — родственники слонов и мастодонтов. В Азии эти животные были столь многочисленны, что там анхитериевую фауну нередко называют платибелодоновой. -

33 слайд

Ответ(8)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Неоген

Возможный потомок: слон

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

34 слайд

9

На рисунке изображен Самотерий — вымершее животное, обитавшее 12 – 6 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

36 слайд

9

Самотерий — жираф позднемиоценового времени, когда 12—6 миллионов лет назад млекопитающие достигли наибольшего разнообразия за всю их историю.

Самотерий — один из древних жирафов живший от 10 до 5 миллионов лет назад. Это был крупный зверь (высота в холке более 2 метров, длина около 3 метров), обитавший в высокотравных саваннах и долинных лесах от Западной Европы до Китая и Северной Африки. -

37 слайд

Ответ(9)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Неоген

Возможный потомок: жираф

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

38 слайд

10

На рисунке изображен хилотерий — вымершее животное, обитавшее 6 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

40 слайд

10

Хилотерий – носорог, живший в долине древнего Иртыша около 6 миллионов лет назад.

Это было приземистое животное, высотой около метра, длиной 2,5 метра, с массивной головой. Череп зверя показан на фотографии. По образу жизни хилотерий были подобны бегемотам и питались прибрежной растительностью. Для удобства захвата растительности два резца у них преобразовались в длинные бивни. История хилотериев началась задолго до появления гиппарионовой фауны. Уже более 20 миллионов лет назад возникли похожие на хилотериев носороги. Их эволюция связана с берегами водоемов. Мир прибрежных зарослей был как бы отделен от того, что происходило на равнинах, где эволюция млекопитающих шла своим путем. Хилотерий расселились по территории Азии до Восточной Европы. -

41 слайд

Ответ(10)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Неоген

Возможный потомок: носорог

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

42 слайд

11

На рисунке изображен трагоцерус — вымершее животное, обитавшее 20 – 5,5 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

44 слайд

11

Трагоцерус — антилопа — мелкие по размерам предки этих животных появились в сухих саваннах Центральной Азии около 20 миллионов лет назад; из Азии они пришли в Европу. Широко расселиться по всему материку трагоцерусам позволила приспособляемость к потреблению разнообразной травянистой растительности. Наверное, они, как и современные козы, могли питаться самым разным кормом. На картине К. К. Флёрова антилопа трагоцерус выглядит очень крупной; на самом деле ее рост в холке был менее метра.

Антилопы трагоцерусы не пережили время резкого иссушения климата и похолодания 5,5 миллиона лет назад. -

45 слайд

Ответ(11)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Неоген

Возможный потомок: антилопа

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

46 слайд

12

На рисунке изображен цервавитус — вымершее животное, обитавшее 8 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

48 слайд

12

Цервавитус — это первый представитель современных оленей, небольшое животное (высота в холке примерно 75 сантиметров). История оленеобразных насчитывает более 25 миллионов лет, но современные олени появились примерно 8 миллионов лет назад.

Длинная заглазничная область (между глазом и затылком), саблевидный клык, относительно короткая морда — все это яркие признаки древней формы. -

49 слайд

Ответ(12)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Неоген

Возможный потомок: олень

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

50 слайд

13

На рисунке изображен Динотерий — вымершее животное, обитавшее 50-1,5 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

52 слайд

13

Динотерии — родственники слонов. По наличию самого характерного признака — хобота всех подобных животных объединяют в одну группу: хоботные. Динотерии отделились от предковых форм хоботных в начале кайнозойской эры. Возникнув на территории Африки, они просуществовали достаточно долго, около 50 миллионов лет, распространившись на юг Азии и всю Западную Европу. Тем не менее динотерии не дали заметного разнообразия форм. Это редкий случай в эволюции животных. Вымерли они в начале четвертичного периода, 1,5 миллиона лет назад.

Рост этого животного достигал 3 метров. В отличие от других хоботных у него полностью отсутствовали верхние бивни, а нижние были отогнуты вниз, образуя своеобразную конструкцию, подобную сохе. Такая двурогая «соха» помогала зверю добывать корм в густых прибрежных зарослях. -

53 слайд

Ответ(13)

ЭРА: Кайнозойская

Период: палеоген-неоген

Возможный «родственник»: слон

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

54 слайд

14

На рисунке изображен пещерный медведь — вымершее животное, обитавшее 400 тыс лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне вида).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

56 слайд

14

Остатки первых медведей известны из отложений, возраст которых 20 миллионов лет. Это были небольшие зверьки размером с кошку. Они дали начало более крупным формам, в том числе плотоядному этрусскому медведю, жившему 2 миллиона лет назад. От него-то и произошли примерно 400 тысяч лет назад пещерный медведь, позже — всеядный бурый медведь. Распространено мнение, что пещерные медведи были ужасные хищники, но это недоразумение. Зубы ископаемого зверя больше похожи на зубы свиньи, которые приспособлены для перетирания растительной пищи.

Возможно, что конкуренция с человеком за места обитания привела к исчезновению удивительного, довольно миролюбивого, но грозного обликом животного. Пока причины вымирания его не известны. -

57 слайд

Ответ(14)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Антропоген

Возможный «родственник»: бурый медведь

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

58 слайд

15

На рисунке изображен большерогий олень — вымершее животное, обитавшее 400 – 7,6 тыс лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм. Предположите причину вымирания данного животного. -

-

60 слайд

15

Олени появились более 25 миллионов лет назад. Это были некрупные животные, безрогие или с очень простыми рогами. Жили они небольшими семейными группами, широко расселившись по всей Евразии и дав большое разнообразие форм. Благополучно просуществовав самые суровые времена в несколько сот тысяч лет и пережив неандертальцев, они исчезли уже при человеке разумном.

В отложениях, по времени совпадающих с новым каменным веком, остатки этих животных не найдены. Гигантские олени водились и в лесных местностях, а не только в степных, как иногда предполагается. В наиболее холодные периоды гигантские олени в Европе отсутствовали. Окончательно они исчезли из Европы около 11,5 тысяч лет назад и встречались ещё на протяжении около трёх тысяч лет в Сибири.

Исчезновение большерогого оленя, как и многих других крупных млекопитающих мамонтовой фауны, совпадает с тем событием в истории человека, которое носит название «неолитическая революция». Пока трудно сказать, изменение климата или активная добывающая деятельность человека сыграли в этом решающую роль.

Зверь был высотой более 2 метров в холке, носил изумительные огромные рога, достигавшие в размахе 3 метров. -

61 слайд

Ответ(15)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Антропоген

Причина вымирания: общий процесс вымирания крупных животных, ИЛИ истреблен человеком -

62 слайд

16

На рисунке изображен — вымершее животное, обитавшее 250 тыс лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода).

К какому классу относится данное животное? — укажите признаки по которым Вы определили класс. -

-

64 слайд

16

Предполагали, что сайгак — очень древнее животное. И по сей день его называют живым ископаемым. Древний сайгак, существовавший примерно 250 тысяч лет назад, мало чем отличался от современного. Остатки зверя были найдены в Западной Европе, в ископаемом асфальтовом озере под Баку и на Аляске. Но до сих пор не ясно, когда, от кого произошло это животное? Сайгак — стройная, легкая антилопа небольшого роста (около 75 см в холке), исключительно приспособленная для жизни на открытых пространствах. У нее мясистый широкий нос со сложной системой фильтров, предохраняющих дыхательные пути от попадания пыли (бежит сайгак, низко опустив голову к земле). Совершенно непонятно, в каких степях могло возникнуть столь удивительное приспособление? Другие особенности животного говорят о привычке жить в очень суровых климатических условиях, при недостатке пищи. Сайгак — настоящая северная антилопа. -

65 слайд

Ответ(16)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Антропоген

Близкий «родственник»: антилопа

Класс: Млекопитающие — шерстяной покров, ушные раковины, дифференцированные зубы -

66 слайд

17

На рисунке изображен мамонт — вымершее животное, обитавшее 250 до 10 тысяч лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм. Предположите причину вымирания данного животного. -

-

68 слайд

17

На картине у мамонтов изображены разные бивни, так и должно быть — все имеющиеся в коллекции бивни различны по форме и размеру. Это характерно и для современных слонов. Мамонты жили на севере Евразии от 250 до 10 тысяч лет назад. Это было время суровых климатических условий, время существования шерстистого носорога и северного оленя, бизона и овцебыка, пещерного медведя и пещерного льва. Эволюция мамонтов — одна из самых изученных линий развития. Известны практически все переходные формы этих животных. Ближайшие их предки, слоны-архидискодоны, жили в областях с умеренным климатом уже около 2 миллионов лет назад. Изменения шли постепенно. Животные приспосабливались к самым разнообразным условиям: в южных районах они не были покрыты шерстью, в северных у них образовался шерстный покров. Особенно заметно менялась зубная система животных, все более приспосабливаясь к перетиранию твердой пищи. На фотографии нижней челюсти мамонта хорошо видны два зуба. Такие же зубы были и на верхней челюсти. Они, как терки, состояли из отдельных пластин. Когда зубы снашивались, на смену им появлялись новые.

Как утверждают ученые, большая часть всех мамонтов вымерла около десяти тысяч лет назад, когда произошло последнее похолодание одного из ледниковых периодов. Считается, что в то время погибло множество видов самых разнообразных животных. Однако есть и другая версия, которая пользуется не меньшей популярностью у общественности. Согласно ей, свою роль в смерти вида сыграли люди, которые полностью истребили мамонтов. -

69 слайд

Ответ(17)

ЭРА: Кайнозойская

Период: Антропоген

Причина вымирания: общий процесс вымирания крупных животных, ИЛИ истреблен человеком -

70 слайд

18

На рисунке изображен белемнит — вымершее животное, обитавшее 440—410 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также «близких родственников» данного животного в современной фауне (ответ — на уровне рода). Какие черты внешнего строения позволяют сделать такие выводы? -

-

72 слайд

18

В силурийском периоде (440—410 миллионов лет назад) в морях впервые появляются крупные животные, до этого их размеры не превышали нескольких сантиметров. Крупнейшими морскими животными силура были головоногие моллюски с наружной раковиной размером в телеграфный столб, ее длина иногда достигала 4—5 метров.

Белемниты очень похожи на современных кальмаров и подобно им были хорошими пловцами. На голове у них располагались большие глаза и десять рук с присосками — две длинные и восемь более коротких. Как и некоторые кальмары, белемниты имели раковину внутри тела — эти раковины часто встречаются в мезозойских отложениях и называются «чертовыми пальцами». По форме и размерам они действительно похожи на остроконечные пальцы. Большинство ученых считают, что раковина была известковой, как раковины других моллюсков, но некоторые думают, что у живых белемнитов раковина была мягкой, хрящевой и окаменела после смерти. Аммониты и белемниты полностью вымерли в конце мезозойской эры. -

73 слайд

Ответ(18)

ЭРА: Палеозой

Период: Силурский

Возможный «родственник»: кальмар

Белемниты очень похожи на современных кальмаров и подобно им были хорошими пловцами. На голове у них располагались большие глаза и десять рук с присосками — две длинные и восемь более коротких. Как и некоторые кальмары, белемниты имели раковину внутри тела — эти раковины часто встречаются в мезозойских отложениях и называются «чертовыми пальцами». -

74 слайд

19

На рисунке изображен ракоскорпион — вымершее животное, обитавшее 420 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также укажите какие представители Членистоногих обитали в этом же периоде (ответ — на уровне рода). Укажите признаки Членистоногих у Ракоскорпиона. -

-

76 слайд

19

Одними из самых удивительных водных животных палеозоя были ракоскорпионы — древние хелицеровые членистоногие. Из современных животных они ближе всего к мечехвостам, более отдаленно — к скорпионам и паукам. Внешне ракоскорпионы походили на гигантских скорпионов к достигали нескольких метров в длину, как и скорпионы, имели на конце тела ядовитое жало. Передние ноги были или вооружены клешнями или имели длинные хватательные шипы, задние — часто расширены в плавательные ласты. Ракоскорпионы наиболее широко были распространены в силуре и девоне. Большинство из них жило в громадных сильно опресненных лагунах, очень характерных для того времени. В этих же лагунах обитало тогда и большинство рыб, которые являлись и пищей и врагами ракоскорпионов. В открытых морях тогда ни ракоскорпионы, ни рыбы почти не встречались. Последние ракоскорпионы вымерли в пермское время. На открытке изображен ракоскорпион миксоптерус, найденный в силурийских отложениях Норвегии, жил он 420 миллионов лет назад. -

77 слайд

Ответ(19)

ЭРА: Палеозой

Период: Силурский

Представитель: трилобит

Признаки Членистоногих: Сегментация и деление тела на отделы. Конечности и их функциональная специализация. Хитиновый покров — наружный скелет. -

78 слайд

20

На рисунке изображена кистеперая рыба — вымершее животное, обитавшее 370 млн лет назад.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который обитал данный организм, а также укажите группу организмов, которые произошли от данного животного (ответ — на уровне класса). Назовите основные ароморфозы, позволившие организмам обитать на суше. -

-

80 слайд

20

Кистеперые рыбы, от которых сейчас остался один-единственный вид, были широко распространены в девонских лагунах и озерах. Это крупные хищные рыбы, одни подстерегали добычу в зарослях водорослей и по внешней форме походили на щук, другие были донными большеголовыми рыбами, похожими на сомов. Свое название кистеперые рыбы получили за строение плавников, имевших мясистое основание. Кистеперые могли использовать свои подвижные плавники при передвижении по дну водоемов и при переползании из одного водоема в другой. Постепенно парные плавники кистеперых превратились в лапы, и от кистеперых рыб возникли древнейшие четвероногие животные — земноводные. Выход на сушу облегчился наличием у кистеперых легочного дыхания, дыхание легкими очень широко распространено у древних рыб, по-видимому, в водоемах, где они обитали, мало было кислорода, растворенного в воде. Изображенные на открытке кистеперые рыбы жили в конце девонского периода, около 370 миллионов лет назад. -

81 слайд

Ответ(20)

1) Эра – Палеозой; Период – Девонский;2) Потомки — земноводные ;

3) Основные ароморфозы: рычажные конечности; легочное дыхание

-

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 153 318 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»

-

Курс повышения квалификации «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»

-

Курс повышения квалификации «Нанотехнологии и наноматериалы в биологии. Нанобиотехнологическая продукция»

-

Курс профессиональной переподготовки «Анатомия и физиология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

-

Курс профессиональной переподготовки «Биология и химия: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация производственно-технологической деятельности в области декоративного садоводства»

-

Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»

-

Курс повышения квалификации «Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС»

Биология. ЕГЭ 2018 года. Особенности

- С 2018 года будет уделяться особое внимание понятийному аппарату. Не исключено, что уже в будущем году в кодификаторах к экзамену пропишут терминологию, которой должен владеть учащийся.

- Увеличится число вопросов, связанных с эрами и периодами, эволюцией растений и животных. Раньше они почти не встречались. Выпускникам необходимо изучить геохронологическую таблицу, быть готовым к заданиям на определение организма, относящегося к тому или иному периоду, к той или иной эре, на определение отпечатка, на расчет времени существования данного организма.

- Увеличится число вопросов, посвященных происхождению жизни на Земле. Раньше их практически не было.

- Почти исключится формулировка «Что произойдет, если исчезнут …». Некоторые последствия невозможно предугадать. Взамен абитуриентам будет предложено назвать факторы, которые могут привести к сокращению численности той или иной популяции.

- В этом году абитуриентам не удастся ограничиться лаконичными ответами. Экзаменуемые должны показать знание предмета — для этого при подготовке необходимо уйти от «натаскивания».

ЕГЭ. Биология. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ

Вниманию учащихся и учителей предлагается новое учебное пособие, которое поможет успешно подготовиться к единому государственному экзамену по биологии. Справочник содержит весь теоретический материал по курсу биологии, необходимый для сдачи ЕГЭ. Он включает в себя все элементы содержания, проверяемые контрольно-измерительными материалами, и помогает обобщить и систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы. Теоретический материал изложен в краткой, доступной форме. Каждый раздел сопровождается примерами тестовых заданий, позволяющими проверить свои знания и степень подготовленности к аттестационному экзамену. Практические задания соответствуют формату ЕГЭ. В конце пособия приводятся ответы к тестам, которые помогут школьникам и абитуриентам проверить себя и восполнить имеющиеся пробелы. Пособие адресовано школьникам, абитуриентам и учителям.

Купить

Варианты задания № 26, решения и пояснения

Пример 1

Какие ароморфозы обеспечили развитие древнейших организмов в архее и протерозое? Укажите не менее четырех ароморфных признаков и их значение в эволюции. Элементы ответа:

Элементы ответа:

- Появление фотосинтеза обеспечило первичный синтез органических веществ из неорганических, накопление кислорода в воде и атмосфере, образование озонового экрана.

- Появление аэробного обмена веществ обеспечило синтез большого количества АТФ и снабжение организма энергией.

- Половой процесс привел к появлению у организмов разнообразных признаков — материала для эволюции.

- Появление многоклеточности привело к дифференциации клеток, тканей и органов.

- Появление эукариот обеспечило разнообразие царств живой природы.

Примечание: Формулировки ответа могут быть разные, главное — правильное употребление терминов. Кроме того, если экзаменуемый не выполнит задание «Укажите», «Объясните», то потеряет 2 балла.

Пример 2

Популяция стабильна, если она имеет большую численность. Почему вероятность исчезновения малочисленных популяций выше, чем многочисленных?

Элементы ответа:

- Вероятность гибели малочисленных популяций от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды выше, чем у многочисленной популяции.

- Ослабевают связи между членами популяции (звуковая сигнализация, выделение химических веществ).

- Затруднена репродукция потомства.

- Близкородственное скрещивание особей в малочисленных популяциях приводит к появлению вредных рецессивных генов. При высокой численности популяция относительно гетерогенна.

Примечание: В задании не указывается количество критериев, на которые нужно дать ответ, — следовательно, необходимо назвать не меньше трех. Ответ должен соответствовать смыслу вопроса, и если этого соответствия нет, то снижается балл. Для выполнения задания нужно указать события, которые ведут к исчезновению малых популяций. Критерий № 2 наиболее сложный для абитуриентов, он редко упоминается в алгоритме для решения подобной задачи.

Пример 3

У трески, щуки и многих других рыб количество выметываемых икринок исчисляется миллионами. Вместе с тем, имеются рыбы, которые мечут несколько сотен или десятков икринок. Объясните, почему в природе существуют те и другие рыбы.

Элементы ответа:

- Самки рыб, как правило, выметывают большое количество икры в воду и она там оплодотворяется. Оплодотворение внешнее.

- Приспособленность к выживанию при внешнем оплодотворении — большое количество икры.

- У рыб с небольшой плодовитостью хорошо развита забота о потомстве, иначе они не могли бы существовать.

Примечание: Подобные задания вызывают сложности. Критерий № 1 трудно вывести из вопроса, поскольку у подавляющего большинства рыб наружное оплодотворение. Если экзаменуемый ответит, что часть икры не оплодотворяется, выбрасывается волнами на берег или поедается другими рыбами, это будет в большей степени соответствовать смыслу вопроса. Нужно познакомить учеников с разными вариантами ответа.

Пример 4

Считается, что на склонах холмов поля надо распахивать поперек склона (горизонтально, террасами), а не вдоль (от вершины к подножию). Объясните, почему необходимо делать именно так и к чему может привести распашка полей вдоль склона.

Элементы ответа:

- При распашке вдоль склона и вода, используемая для полива, и естественные осадки будут стекать вдоль грядок к подножию холма.

- Эта вода будет вымывать из почвы удобрения и другие полезные вещества, ускоряя эрозию почвы.

- При распашке поперек склона вода будет дольше оставаться в почве и вещества будут вымываться гораздо медленнее.

Примечание: Школьники, как правило, не знакомы с термином «террасирование». Это задание вызывает у них серьезные затруднения в силу недостатка опыта поездок в места, где такой способ распашки распространен.

Пример 5

Тело пингвинов покрыто очень мощным плотным слоем контурных перьев, под которыми расположен толстый слой пуховых перьев. При этом пингвины, в отличие от других птиц, меняют пуховые перья все разом, а не постепенно в течение всей жизни. Объясните, почему у пингвинов в ходе эволюции сформировались такие особенности пухового слоя перьев и как эти особенности повышают их приспособленность к условиям окружающей среды.

Элементы ответа:

- Пингвины живут в холодных условиях, поэтому мощный пуховой слой (пуховые перья особого строения) им необходим в качестве термоизоляции.

- Если бы пуховые перья менялись постепенно, это приводило бы к нарушению плотности контурных перьев, что, в свою очередь, приводило к намоканию перьев при плавании.

- Поэтому у пингвинов выработалась смена всех пуховых перьев разом, чтобы период смены был как можно короче.

Примечание: Абитуриент может не понять смысл вопроса. Нужно уделить время этому заданию, представить веер ответов. Лучше — пользуясь дополнительной информацией. Необходимо проговорить, что линька у пингвинов длится около 20 дней — это короткое время, в течение которого птицы голодают и скапливаются в стаи, чтобы согреться. Пуховые перья выталкиваются новыми перьями. Если словосочетание «все разом» будет понято абитуриентом как «очень быстро» (что вполне вероятно), возникнут трудности с ответом.

Пример 6

Что происходит с признаками и характеристиками организмов при дивергентном видообразовании? Какие движущие силы эволюции лежат в основе этого процесса? Какая форма естественного отбора лежит в основе этого процесса?

Элементы ответа:

- При дивергенции происходит расхождение признаков.

- Дивергенция обусловлена наследственной изменчивостью, борьбой за существование и естественным отбором.

- Движущая форма естественного отбора, ведущая к полиморфизму.

Примечание: Термин полиморфизм будет часто встречаться в заданиях 2018 года. В некоторых вопросах подобного типа нужно будет говорить о дизруптивной форме отбора.

Пример 7

Почему биологический регресс часто ведет к вымиранию вида? Ответ обоснуйте, приведите не менее четырех аргументов.

Элементы ответа:

- При биологическом регрессе резко сокращается численность вида в связи с понижением адаптации организмов при изменении условий среды.

- Происходит уменьшение ареала за счет уменьшения численности.

- Возникает близкородственное скрещивание, которое приводит к проявлению вредных мутаций и гибели организмов.

- Случайные факторы повышают вероятность вымирания вида.

Примечание: Задание требует умения оперировать понятиями «регресс», «адаптация», «ареал», «мутации». Оно несложное, однако абитуриенты не всегда могут привести именно четыре полных критерия. Возможный веер ответов: организмы не успевают приспособиться к изменяющимся условиям среды; они не выдерживают конкуренции с другими видами; в результате они отсеиваются естественным отбором; из-за снижения численности происходит сокращение ареала. Каждая из этих формулировок вполне соответствует алгоритму, приведенному в критериях.

ЕГЭ. Биология. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ

Вниманию учащихся и учителей предлагается новое учебное пособие, которое поможет успешно подготовиться к единому государственному экзамену по биологии. Справочник содержит весь теоретический материал по курсу биологии, необходимый для сдачи ЕГЭ. Он включает в себя все элементы содержания, проверяемые контрольно-измерительными материалами, и помогает обобщить и систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы. Теоретический материал изложен в краткой, доступной форме. Каждый раздел сопровождается примерами тестовых заданий, позволяющими проверить свои знания и степень подготовленности к аттестационному экзамену. Практические задания соответствуют формату ЕГЭ. В конце пособия приводятся ответы к тестам, которые помогут школьникам и абитуриентам проверить себя и восполнить имеющиеся пробелы. Пособие адресовано школьникам, абитуриентам и учителям.

Купить

Пример 8

Докажите, что большинство современных птиц находится в состоянии биологического прогресса (с учетом особенностей птиц).

Элементы ответа:

- Большое видовое разнообразие, обусловленное разнообразием и адаптациями к своим экологическим нишам.

- Высокая внутривидовая численность особей, связанная со сложным поведением (заботой о потомстве, перелетами, строительством разнообразных гнезд и т.д.).

- Широкий ареал обитания, обусловленный теплокровностью и способностью к полету.

Примечание: В данном примере не следует говорить о четырехкамерном сердце, двойном дыхании, клюве без зубов и прочих приспособлениях к полету, поскольку об этом не спрашивают. Теплокровность правильно упоминается как адаптациия к переживанию различных условий среды. Ответ на это задание, как и в предыдущем примере, поддается алгоритмизации: все, что сокращается при регрессе, увеличивается при прогрессе, и наоборот.

Пример 9

Опишите состав первичной атмосферы Земли и условия, при которых происходил абиогенный синтез первых органических веществ. Какие вещества синтезировали Миллер и Юри в своем эксперименте? Почему эти вещества не образуются в настоящее время, например при извержениях вулканов?

Элементы ответа:

- Первичная атмосфера Земли содержала водяной пар, аммиак, водород и метан.

- Условиями для синтеза были электрические разряды и высокая температура.

- В результате опыта ученые получили несколько аминокислот, мочевину и молочную кислоту.

- Образующиеся органические вещества сразу поглощаются микроорганизмами или окисляются кислородом атмосферы.

Примечание: Очевидно, что в ответе должно быть 4 критерия. Данный пример показывает, что необходимо знать имена некоторых ученых и их работы.

Пример 10

Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биотические факторы могут привести к сокращению численности популяции клевера?

Элементы ответа:

- Уменьшение численности шмелей.

- Увеличение численности растительноядных животных.

- Размножение растений-конкурентов (злаков и др.).

Примечание: В задании могут быть приведены другие критерии:

- Вытаптывание клевера коровами.

- Разрушение гнезд шмелей птицами.

- Уничтожение яиц шмелей насекомыми-наездниками и т.д.

Пример 11

Какие растения в природных условиях получают минеральное питание не из почвы, и поясните — как?

Элементы ответа:

- Эпифиты (например, орхидеи) — с осадками из разлагающихся растительных остатков, скапливающихся в трещинах коры деревьев, развилках ветвей и др.

- Многие бобовые (например, горох, фасоль) и другие растения (ольха), имеющие симбиоз с азотфиксирующими бактериями или актиномицетами, получают соединения азота главным образом не из почвы.

- Паразиты (например, петров крест, заразиха) и полупаразит (например, Омела) получают элементы минерального питания из растений-хозяев.

- Насекомоядные растения (например, росянка, венерина мухоловка) — из своих жертв.

- Водные растения (например, элодея, ряска) — поглощают элементы минерального питания из окружающей водной толщи.

Примечание: Это сложное задание, и, чтобы на него ответить, нужно владеть большим объемом информации. Подобные вопросы по экологии должны быть хорошо проработаны, желательно в последний месяц перед экзаменом (они легко забываются). Очевидным преимуществом эпифитов, особенно в сильно заросшей деревьями местности, является возможность не зависеть от грунта, а находиться ближе к источнику света. Полупаразиты характеризуются слабым развитием корневой системы и почти пол¬ным отсутствием корневых волосков. С помощью корневых присосок они получают воду и питательные вещества из корней растения-хозяина.

Пример 12

Объясните, почему для возобновления вида орлана-белохвоста достаточно двух яиц в кладке, а в кладке соловья — 6-7 яиц.

Элементы ответа:

- Высокой плодовитостью отличаются виды, у которых велика гибель особей в природе.

- У соловья избыточное производство яиц как бы покрывает их возможную гибель (гнездовой тип птенцов, много врагов, длительные перелеты на места зимовья и др.).

- У видов с хорошо развитой заботой о потомстве гибель птенцов невелика (более зрелые птенцы, отсутствие естественных врагов, оседлый образ жизни).

Примечание: Задание требует от абитуриентов как минимум некоторого представления об орлане-белохвосте. Условие отчасти наводит на правильный ответ — по крайней мере, учащиеся могут сравнить размеры птиц, предположить заботу о потомстве у орланов, и, таким образом, вывести первый критерий.

ЕГЭ. Биология. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену

Вниманию учащихся и учителей предлагается новое учебное пособие, которое поможет успешно подготовиться к единому государственному экзамену по биологии. Сборник содержит вопросы, подобранные по разделам и темам, проверяемым на ЕГЭ, и включает задания разных типов и уровней сложности. В конце пособия приводятся ответы на все задания. Предлагаемые тематические задания помогут учителю организовать подготовку к единому государственному экзамену, а учащимся — самостоятельно проверить свои знания и готовность к сдаче выпускного экзамена. Книга адресована учащимся, учителям и методистам.

Купить

Пример 13

Объясните влияние плотности водной среды обитания на «живые организмы» биоценозов.

Элементы ответа:

- Свет проникает в воду на небольшую глубину, поэтому растительные организмы могут существовать только в верхних слоях (до 150-200 м).

- Плотность водной среды оказывает влияние на обтекаемую форму тела и сильную мускулатуру быстро передвигающихся животных.

- Плотность среды облегчает вес организмов и создает возможность постоянно находиться в толще среды (планктон).

- Наличие планктона делает возможным фильтрационный тип питания многих животных.

Примечание: Критерий № 4 едва ли имеет прямое отношение к вопросу, поскольку указано не прямое влияние воды на жизнедеятельность организмов. Возможный веер ответов: у водных растений слабо развитая механическая ткань и высокая плавучесть; у животных развиты такие приспособления, как слизь на коже, плавники, адаптация к разным глубинам и так далее. Задания по теме «Экология организмов» требуют умения применять знания в измененной ситуации. В вопросах встречается влияние света, влажности, солености и других факторов.

Пример 14

Укажите не менее четырех факторов водной среды обитания. Объясните их роль в жизни организмов.

Элементы ответа:

- Плотность воды определяет ее выталкивающую силу (распределение организма по разным глубинам).

- Температурный режим более сглажен, нет чрезмерно высоких и низких температур.

- Ограниченное количество кислорода. Бывают заморы в водоемах по разным причинам.

- Солевой состав ограничивает распространение пресноводных и морских обитателей.

Примечание: Подобные типы заданий могут касаться наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной сред обитания. Речь идет о физико-химических свойствах и их роли в жизни организмов. Абитуриент ответит правильно, если такие свойства им хорошо изучены.

Читайте также:

- Готовимся к ЕГЭ по биологии. Задание 22

- Готовимся к ЕГЭ по биологии. Задания с рисунками

- Готовимся к ЕГЭ по биологии: текст с ошибками

Лат. Caudata

Альтернативное название: хвостатые земноводные

| Класс | Отряд | | Земноводные | Саламандры и тритоны (хвостатые) |

| Регион обитания | Юг Северной Америки, Южная Америка, Евразия |

| Среда обитания | Водоемы, гористая местность, леса, тропические леса, пещеры |