Вира егэ история

Значение слова «Вира» в Историческом словаре. Что такое вира? Узнайте, что означает слово vira — толкование слова, обозначение слова, определение термина, его лексический смысл и описание.

1. Вира — денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека в Древней Руси. За увечье платилось полувирье.

2. Вира — денежный штраф в Древней Руси в пользу князя за уголовные правонарушения. Сборщика штрафов называли вирником.

3. Вира — по Русской Правде штраф за убийство свободного гражданина в пользу князя.

4. Вира – штраф в пользу князя за убийство или увечье. Впервые упоминается при Владимире Святом: дума посоветовала ему не казнить разбойников, а взять с них виру. По Русской Правде, взималась только при отсутствии мстителя. Наряду с вирой, шедшей в пользу князя, Русская Правда говорит о головничестве, поступавшем в удовлетворение претензий потерпевшего. Когда убийца не был известен, община — вервь, на территории которой находили убитого, платила «дикую» виру. В XVI в. в случае невыдачи «душегубца» предусматривалась уплата виры крестьянами наместникам и волостелям. С. Ю.

5. Вира — денежный штраф за убийство, установленный «Русской Правдой». В зависимости от социального положения убитого вира дифференцировалась в широких пределах: от 80 гривен (за убийство огнищанина, тиуна ) до 5 гривен (за убийство смерда, холопа ).

6. Вира – в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. За увечье платилось полувирье.

1. Вира — денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека в Древней Руси. За увечье платилось полувирье. 2. Вира — денежный штраф в Древней Руси в пользу князя за уголовные правонарушения. Сборщика штрафов называли вирником. 3. Вира — по Русской Правде штраф за убийство свободного гражданина в пользу князя. 4. Вира – штраф в пользу князя за убийство или увечье. Впервые упоминается при Владимире Святом: дума посоветовала ему не казнить разбойников, а взять с них виру. По Русской Правде, взималась только при отсутствии мстителя. Наряду с вирой, шедшей в пользу князя, Русская Правда говорит о головничестве, поступавшем в удовлетворение претензий потерпевшего. Когда убийца не был известен, община — вервь, на территории которой находили убитого, платила «дикую» виру. В XVI в. в случае невыдачи «душегубца» предусматривалась уплата виры крестьянами наместникам и волостелям. С. Ю. 5. Вира — денежный штраф за убийство, установленный «Русской Правдой». В зависимости от социального положения убитого вира дифференцировалась в широких пределах: от 80 гривен (за убийство огнищанина, тиуна ) до 5 гривен (за убийство смерда, холопа ). 6. Вира – в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. За увечье платилось полувирье.

Что такое Вира.

Znachenieslova. ru

26.02.2017 3:05:18

2017-02-26 03:05:18

Источники:

Http://znachenieslova. ru/slovar/history/vira

Вира в древней Руси — это штраф за убийство или увечье » /> » /> .keyword { color: red; } Вира егэ история

Вира в древней Руси — это штраф за убийство или увечье

Вира в древней Руси — это штраф за убийство или увечье

Вира в древней Руси – это денежный штраф за убитого или покалеченного человека, предусмотренный княжеской властью для того, чтобы заменить кровную месть взносом в казну. Впервые новое постановление было официально и юридически закреплено в 11 веке, в годы правления киевского князя Ярослава Мудрого. Некоторые историки считают это нововведение важным этапом перехода от кровно-родственных отношений к общественно-политическим.

Общая характеристика эпохи

Вира в древней Руси – это новый шаг в укреплении княжеской власти в ранней истории нашей страны. В рассматриваемое время данный институт только начал формироваться в обществе. Большую роль по-прежнему играли родоплеменные отношения, с которыми необходимо было считаться. Сохранялось правило кровной мести, которое не соответствовало принципам зарождающегося молодого государства. Возникла необходимость в упорядочении социальных отношений, чтобы подчинить их верховной власти. Поэтому вира в древней Руси – это важная мера в укреплении статуса князя.

Значение

Первое упоминание этого понятия в древнерусских источниках относится к 9 веку, оно встречается в договорах русских с греками. В знаменитой «Повести временных лет», в рассказе о времени княжения Владимира Святого, имеется упоминание о том, как этот князь стал наводить порядок в своих владениях, и для этого начал борьбу с разбойниками. Летописец сообщает, что после принятия православия он заменил казнь на виру. При этом следует учитывать, что первое понятие не всегда означало смертный приговор, но подразумевало также любой вид наказания средней тяжести. Этим словом обозначали телесные удары, конфискацию имущества, арест и другие. Наконец, сын Владимира Ярослав, прозванный Мудрым, закрепил данное постановление в одном из древнейших юридических памятников. Согласно «Русской Правде», вира в древней Руси – это взнос в пользу князя за убитого или искалеченного.

Применение

Некоторые историки отмечают, что введение новой нормы предусматривало в первую очередь защиту княжеских людей. Цена за их убийство по тем временам была довольно высока – 40 гривен. За эти деньги можно было купить стадо баранов или несколько коров. Итак, сумма являлась достаточно большой для рядового человека и способствовала пополнению княжеской казны. В этом плане важным средством регулирования общественных отношений стала вира. В древней Руси это век утверждения верховной великокняжеской власти, поэтому новая норма была призвана укрепить ее окружение.

В рассматриваемом источнике также упомянуты другие социальные слои, которые находились под защитой князя. Это русины и славянины. В историографии существуют разные точки зрения относительно содержания данных понятий, о чем пойдет речь ниже. Здесь же необходимо добавить, что верховная власть, расширяя круг лиц, за убийство или увечье которых полагалось платить виру, укрепляла свои позиции в обществе.

Категории лиц

Итак, историки расходятся во мнениях относительно того, что подразумевала «Русская Правда» под понятиями «русин» и «славянин». Под первым термином некоторые имеют в виду княжеского воина, дружинника, ссылаясь при этом на более древние источники, в которых «русью» обозначалось ближайшее окружение правителя. Однако некоторые авторы применительно к 11 веку расширяют содержание понятия, утверждая, что речь идет не только о княжеских воинах, но и о категориях городского населения вообще, и отмечают, что таким образом власть стремилась подчинить своему влиянию город. Сторонники данной точки зрения при этом противопоставляют русина славянину, видя в последнем сельского жителя. Они подчеркивают, что таким образом верховная власть пыталась подчинить не только городское население, но и село.

Расширение понятия

Один из спорных вопросов при изучении ранней истории – что такое вира в древней Руси. Определение данного термина довольно трудное из-за того, что он никак не поясняется и не объясняется в изучаемом источнике. Однако уже в следующем крупном юридическом памятнике – «Правде Ярославичей» – отмечается, что повышена плата за убийство или увечье княжеского человека – конюшего. В этом усматривается письменная фиксация процесса усиления княжеской власти. Показателен тот факт, что данные источники предусматривали выплату штрафа только за свободных людей. Убийство или увечье холопа, например, не подлежало оплате. Кроме того, существовала еще дикая вира в древней Руси. Под этим понятием понимался порядок взыскания денежного штрафа со всей общины в том случае, если убийца не найден, или если он сам не может за себя заплатить. Таким образом, общинники оказывались связанными круговой порукой.

Система выплаты штрафа была налаженным механизмом. Его собирал специальный княжеский слуга – вирник, а князь одну десятую отдавал епископу. Поэтому большое значение в усилении верховной власти играла вира в древней Руси. Значение этой нормы было очень важным для ликвидации правила кровной мести, замены ее системой общественных наказаний, а также для укрепления верховной власти.

Вира в древней Руси — это штраф за убийство или увечье

Вира в древней Руси – это денежный штраф за убитого или покалеченного человека, предусмотренный княжеской властью для того, чтобы заменить кровную месть взносом в казну. Впервые новое постановление было официально и юридически закреплено в 11 веке, в годы правления киевского князя Ярослава Мудрого. Некоторые историки считают это нововведение важным этапом перехода от кровно-родственных отношений к общественно-политическим.

Вира в древней Руси – это новый шаг в укреплении княжеской власти в ранней истории нашей страны. В рассматриваемое время данный институт только начал формироваться в обществе. Большую роль по-прежнему играли родоплеменные отношения, с которыми необходимо было считаться. Сохранялось правило кровной мести, которое не соответствовало принципам зарождающегося молодого государства. Возникла необходимость в упорядочении социальных отношений, чтобы подчинить их верховной власти. Поэтому вира в древней Руси – это важная мера в укреплении статуса князя.

Здесь же необходимо добавить, что верховная власть, расширяя круг лиц, за убийство или увечье которых полагалось платить виру, укрепляла свои позиции в обществе.

Fb. ru

05.05.2019 23:33:58

2019-05-05 23:33:58

Источники:

Http://fb. ru/article/250908/vira-v-drevney-rusi—eto-shtraf-za-ubiystvo-ili-uveche

ЕГЭ–2022, история: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Вира егэ история

Вира егэ история

Вира егэ история

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

Задания Д3 № 9656

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям и явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства.

1) митрополит; 2) вира; 3) ярлык; 4) старообрядцы; 5) подсечное земледелие; 6) полюдье

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

Лишнее: ярлык появился в период ордынской зависимости, старообрядцы после церковного раскола в XVII в.

—>

Задания Д3 № 9656

1 митрополит; 2 вира; 3 ярлык; 4 старообрядцы; 5 подсечное земледелие; 6 полюдье.

Hist-ege. sdamgia. ru

11.02.2020 10:31:11

2020-02-11 10:31:11

Источники:

Http://hist-ege. sdamgia. ru/problem? id=9656

Антинорманнская теория — направление в российской историографии, сторонники которого считают, что истоки термина «Русь» нужно искать в глубокой древности, а само государство Киевская Русь было образовано князем Олегом в 882году ( В. Н. Татищев (1686—1750 гг.) , М. В. Ломоносов (1711—1765 гг.),Б. А. Рыбаков.

Барщина — форма феодальной земельной ренты за предоставляемую в аренду землю. Заключалась в работе на полях и в хозяйстве барина без оплаты и собственным инвентарем.

Бортничество — вид хозяйственной деятельности, связанный со сбором мёда диких пчёл, распространённый в землях восточных славян.

Бояре — в России IX-XVII вв. высшее сословие феодалов (потомки родоплеменной знати, крупные землевладельцы). Звание отменено Петром I. В XVIII в. окончательно слились с дворянами.

Варяги (от древнескандинавского vaeringjar) — 1) в русских источниках — скандинавы, полулегендарные князья (Рюрик, Синеус, Трувор и др.); 2) наемные дружинники русских князей IX—XI вв.; 3) купцы, торговавшие на пути «из варяг в греки».

Вервь (от слав. «вервь» — веревка; участок земли, отмеренный веревкой) — община в Древней Руси.

Вече — народное собрание на Руси X-XIV вв. Наибольшее развитие получило в городах XI-XII вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими землями.

Вира – штраф за уголовные преступления. В зависимости от тяжести проступка вира составляла от 5 до 80 гривен.

Воевода – военачальник, стоял во главе полка, отряда (конец XV — нач. XVIII вв.); города (сер. XVI в. — 1775 г.); провинции (1719-1775 гг.).

Волостель – должностное лицо XI-XVI в. От имени великого или удельного князя управлял волостью, ведал административными и судебными делами. Не получая жалованья от правительства, «кормился» за счет тяглого населения волости.

Волость – административно- территориальная сельская единица, подчинённая городу, часть уезда.

Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности в России, родовое имение, переходившее по наследству. Возникла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. — господствующая форма землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась по характеру в XVI-XVII вв., в нач. XVIII в. окончательно слилась в один вид.

Гривна — основная денежная единица в Киевской Руси.

Дань — натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На Руси известна с IX в. В XI—XVI вв. слово «дань» означало налог и феодальную ренту.

Десятина — часть оброка и дани, отдаваемая церкви.

Десятина— русская мера площади, равная 2400 кв. саженей (1,09 га). В XVIII — нач. XIX вв. употреблялась владыческая (хозяйственная), составлявшая 3200 кв. саженей (1,45 га).

Династический брак — брак между представителями различных монархических династий с целью укрепления международных связей.

Дружина — вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший как в войнах, так и в управлении княжеством и личным хозяйством князя.

Духовенство — люди, занимающиеся религиозными обрядами и службами. Делится на черное (монашество) и белое (священники и дьяконы).

Закуп– категория зависимого населения Древнерусского государства. Это свободный человек, который брал у феодала ссуду, “купу” (скотом, деньгами, орудиями труда и т.д.) и обязан был её вернуть.

Изгои — люди, потерявшие связь с общиной, либо выкупившиеся на волю холопы. Занимали промежуточное положение между свободными и несвободными категориями населения.

Князь — глава государства или удела в IX–XVI вв. у славян и других народов, позднее – дворянский титул.

Курная изба — изба, отапливаемая по-черному, без дымохода.

Норманнская теория – система взглядов и представлений о происхождении древнерусского государства, сформулированная во второй четверти XVIII века Г.З. Байером, Г.Ф. Миллером, А. Л. Шлецером, подчеркивавшими решающую роль норманнов (варягов) в создании государства Киевская Русь. В числе основных вопросов – происхождение термина «Русь» и династии киевских князей. Противоположное течение – антинорманисты (М.В. Ломоносов).

Кормление — принцип устройства администрации и одновременно вид пожалования великого князя, царя своим должностным лицам, по которому княжеская (царская) администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода службы. Отказ от этого принципа произошёл в результате реформ Избранной рады.

«Лествичный» (очередной) порядок престолонаследия — порядок престолонаследия, согласно которому власть должна передаваться старшему в роду.

Люди — свободные общинники.

Младшая дружина — часть великокняжеской дружины. (Гридни — , отроки — , детские — . )Служили при дворе великого князя, были также у бояр.

Монастыри – религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей принадлежащих.

Мотыжное земледелие — тип земледелия, при котором используется мотыга в качестве орудия обработки земли. Производительность труда низкая.

Митрополит – в православной церкви второй после патриарха сан в церковной иерархии.

Натуральное хозяйство — тип хозяйства, при котором продукты труда производятся непосредственно для удовлетворения потребностей самих производителей.

Оброк денежный — повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина уплачивать владельцу земли определенную сумму деньгами.

Оброк натуральный — повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина вносить в пользу владельца земли определенное количество продуктов, произведенных в собственном хозяйстве.

Община родовая – форма социальной организации (община), где люди связаны коллективным трудом и потреблением на основе кровного родства. Основная форма при первобытно-общинном строе.

Община соседская — группа, коллектив людей, не связанных родственными узами. Общинники жили на определенной территории по принципу соседства. Каждая семья в рамках общины имеет право на долю общинной собственности и сама обрабатывает свою часть пашни. Все вместе общинники поднимали целину, расчищаи лес , имели общие угодья, пастбища для животных.

Основные черты соседской общины:

– общая территория;

– общее землепользование;

– общинные органы управления такой общиной;

У восточных славян переход от родовой общины к соседской завершился к VII в.

Обычное право — совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных государством.

Окольничий — вид княжеского пожалования своим должностным лицам, при котором местная администрация содержалась за счет взимания с населения в свою пользу различных и судебных пошлин.

Оседлость — образ жизни, состоящий в проживании на одном месте.

Пашенное земледелие — традиционный тип земледелия восточных славян. На черноземном юге земли распахивали в основном ралом или плугом с парной упряжкой волов, а на севере и в лесистых местах — сохой, в которую запрягали одну лошадь.

Перелог — система земледелия, распространенная у восточных славян лесостепной и степной полосы в VIII –XI вв. Участок степи распахивался, засевался и использовался до истощения естественного плодородия почвы, после чего люди переходили на аналогичный участок по соседству.

Племенное военное ополчение — военное формирование, создававшееся во время войны, состояло из свободных общинников — воев. Во главе ополчения стоял воевода.

Повоз — система сбора дани, которую ввела княгиня Ольга, вместо полюдья, установив ее фиксированный размер (уроки) и место сбора (погосты).

Перелог — система земледелия, распространенная у восточных славян лесостепной и степной полосы в VIII –XI вв. Участок степи распахивался, засевался и использовался до истощения естественного плодородия почвы, после чего люди переходили на аналогичный участок по соседству.

Подсечно-огневая система земледелия — система земледелия, при которой на освобожденных от леса (вырубки, выжигание) землях в течение 2—3 лет выращивали сельскохозяйственные растения, используя естественное плодородие почвы.

Погосты — первоначально центр сельской общины на северо-западе Древней Руси. Позднее место сбора дани.

Полюдье — в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель для сбора дани. Позднее так называлась сама дань, размер которой не был определен.

Посадник — в эпоху существования Древнерусского государства наместник князя. Позднее этот термин стал обозначать высшую государственную должность в Новгороде и Пскове (до конца XV – начала XVI в.).

Православие — одно из главных и старейших направлений в христианстве. При Владимире Святославовиче в 988 — 989 гг. православие стало государственной религией Руси. Православие — «правильная» вера, «правильное» вероисповедание, «правильная, истинная» церковь. Провозглашает верность древности, неизменность идеалов (в истине ничего нельзя менять, иначе она станет ложью). В основу учения положены Священное Писание — Библия (Ветхий и Новый заветы) и Священное Предание.

Путь «из варяг в греки» — торговый путь, повлиявший на экономическое и общественное развитие восточных славян , проходивший через Восточно-Европейскую равнину из Балтийского моря (Варяжского) в Чёрное.

Раннефеодальная монархия (IX—XI вв.) — форма политического режима, при котором монарх находится в договорных или сюзеренно-вассальных отношениях с другими князьями. Этим термином историки характеризуют Древнерусское государство IX–X вв. В этот период еще окончательно не сложилась территория государства, не было оформившейся системы управления. Сохранялась племенная обособленность входивших в состав государства территорий.

Рента — доход, регулярно получаемый с капитала, земли, имущества.

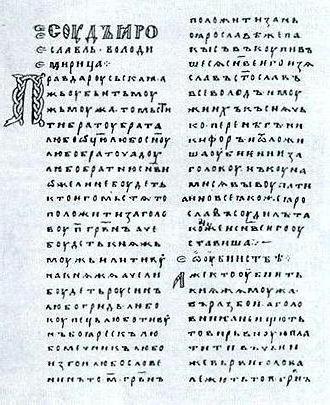

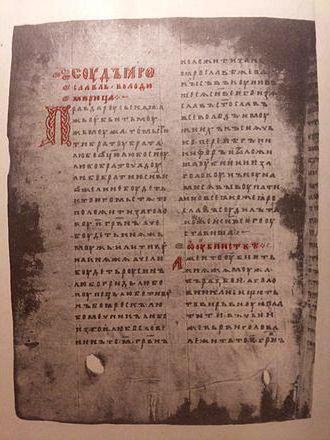

«Русская правда» — первый письменный свод законов Древней Руси.

Состояла из 5 разделов, дополняемых с учетом времени:

- «Древнейшая правда» или «Правда Ярослава Мудрого», 1015-1016 гг., написана самим Ярославом.

- Дополнение к «Правде Ярослава». «Устав мостником». «Покон вирный».

- «Правда Ярославичей» — Изяслава, Святослава, Всеволода, ок. 1072 г.

- Устав Владимира Мономаха, 1113 г.

- Пространная Русская правда, 1120-1130 гг.

Русь (Русская земля) — первоначальное название государственного образования восточных славян в IX в. на Среднем Днепре, до нач. XII в. название Киевской Руси. В XII-XIII вв. Русью называются все древнерусские земли и княжества. С XIII в. возникают названия Белая Русь, Малая Русь, а название Русь закрепляется за землями северо-восточных территорий бывшего древнерусского государства (Владимиро-Суздальская, Муромо-Рязанская земля, Московское княжество).

Рюриковичи – потомки киевского князя Игоря, который считается сыном Рюрика (Рорика). Это русская княжеская и царская династия (до 1598 г.) Рюриковичи стояли во главе Древнерусского государства, крупных и мелких княжеств. В XII-XIII вв. некоторые из них назывались также по именам родоначальников ответвлений рода: Мономаховичи (Мономашичи), Ольговичи, Мстиславичи и др. С образованием Московского государства многие Рюриковичи, утратив удельные владения, составили высший слой служилых людей (княжата).

Рядовичи — земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполнение работ.

Смерды — социальный слой Древнерусского государства, занимавшийся сельским хозяйством, в положении которого переплетались элементы свободы и несвободы.

Старейшины — родоплеменная знать.

Удел — доля члена княжеского рода, территория, выделенная во владение одному из младших членов княжеского рода.

Уроки — размер дани, веденный княгиней Ольгой.

Феодализм – общественный строй средневековых государств.

Холопы — в России в X — нач. XVIII вв. категория зависимого населения, по положению близкая к рабам. Холопы не имели своей собственности и исполняли различные работы в хозяйстве феодала. Холопами становились в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или холопкой. в XVII — нач. XVIII вв. были «положены в тягло», т.е. слились с крепостными крестьянами.

Челядь — домашние рабы.

Язычество — традиционные верования древних славян (дохристианские), включающие в себя мифологию, магию, обрядность, обожествление сил природы.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Вернутьсяк списку ТЕРМИНОВ по истории ЕГЭ

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

История России. Тема: «Древняя Русь до раздробленности». Термины. Политика, экономика.

Тема: «Древняя Русь до раздробленности».

Термины. Политика, экономика.

- Варяги – наемные скандинавские воины.

- Вассальных отношениях – отношения между князем и дружиной, когда дружина не была слугами князя.

- Великий князь – глава великого княжества на Руси в 10-15 веках и Русского государства в 15-16 веках.

- Вира – древнерусская мера наказания за убийство, выражавшаяся во взыскании с виновника денежного возмещения, то есть вира – это штраф. Также вирой именовалось денежное возмещение за другие преступления. Величина виры зависела от знатности и общественной значимости убитого.

- Витязь (богатырь) – наиболее отважный и доблестный воин на Руси.

- Военная демократия – политический строй, при котором значительная политическая и экономическая власть принадлежала князю и его дружине, в то же время общие вопросы решались сообща — на вече.

- Вотчина – вид феодальной земельной собственности, передающейся по наследству.

- Вервь – название общины в Древней Руси.

- Вече – народное собрание на Руси.

- Государство – это такая организация жизни, при которой существует единая система управления людьми, проживающими на одной территории; взаимоотношения между ними регулируются на основе единых законов, осуществляется охрана границ, регулируются взаимоотношения с другими народами и государствами.

Государство – это политическая структура общества, имеющая следующие основные признаки:

- наличие территории, первоначально с естественными границами,

- наличие аппарата управления,

- наличие налоговой системы,

- наличие основ права,

- наличие аппарата принуждения (вооружённых отрядов, обеспечивающих защиту границ и следящих за порядком внутри государства).

- Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.

- Детинец – кремль.

- Династический брак – брак между представителями правящих династий разных государств.

- Династия Рюриковичей – первая правящая династия на Руси (с 862 до 1598 г. до царя Федора).

- Дружина – княжеское войско, слой профессиональных военных, подчинявшихся князю, состояла из отроков – младшей дружины, мужей – старшей дружины).

Дружинники участвовали в управлении княжеством и личным хозяйством князя и представляли постоянную военную силу на Руси IX-XIV вв.

Именно дружина составляла войско князя, она же становилась во главе воев – народных ополчений, создаваемых в минуты особой опасности.

— Старшая дружина – бояре, дума, совет князя, воеводы, то есть избранный князем круг приближённых.

— Младшая дружина – гриди (телохранители князя, слово – из древнескандинавского языка, в котором обозначает «телохранитель»), отроки (детские, пасынки) — низший разряд дружины

- Дым – единица налогообложения, земля, обрабатываемая крестьянским двором.

- Княжества – самостоятельные и вассальные государства, возникшие у славян в 8 веке. Входили в состав Древнерусского государства, дробились на уделы, во главе княжества – свой князь. В конце 15- начале 16 века княжества вошли в состав Русского централизованного государства.

- Импорт – ввоз товаров. Русь импортировала дорогие ткани, оружие, церковную утварь, украшения, драгоценные камни, пряности.

- Кабала – в Древней Руси тяжёлая форма личной зависимости, обычно связанная с займом.

- Колонизация – мирное освоение, заселение пустующих земель.

- Купцы – люди, главным занятием которых являлась торговля. Гости – купцы, занимавшиеся международной торговлей.

- Княжения – территории, признающие власть того или иного князя.

- Круговая порука – ответственность членов общины друг за друга (при сборе налогов, выплате штрафов).

- Лествичная система передачи власти – старшему по роду, а не от отца к сыну (от слова «лестница»).

- Народное ополчение – военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое на добровольных началах в случае военных действий. .

- Норманны («северные люди») – первоначальное название обитателей Скандинавии, особенно Норвегии, затем название морских разбойников, опустошавших в IX–XI вв. береговые страны Европы, известных также под именем викинги (воины).

- Оборонительный рубеж – полоса (участок) местности, занятая или подготовленная в инженерном отношении к занятию войсками для ведения оборонительных действий.

- Общество – люди, объединенные общей жизнью и деятельностью в одном государстве.

- Ополчение — племенное военное ополчение (из свободных общинников – воев, отсюда – войско, воинство).

- Патриархальный строй — во главе рода — отец, то есть патриарх.

- Первобытно-общинный строй – первая ступень развития человечества, доклассовое общество с коллективным трудом и потреблением, общей собственностью, равенством, примитивными орудиями труда, почти полной зависимостью от природы. Стадии: первобытное стадо, материнский (матриархат) или отцовский (патриархат) род, создание племён — переход от родовой общины к соседской.

- Переложная система земледелия – примитивная система земледелия; после снятия нескольких урожаев землю (перелог) оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы.

- Печенеги – степные кочевники, в начале IX века прорвались через Волгу сквозь хазарские поселения и обосновались на широких степных просторах Причерноморья.

- Племенные союзы – это союзы нескольких племён (племена – это объединение нескольких родов, во главе- племенной совет, вождь), этап формирования государственности. Объединение в союзы было связано с необходимостью совместной защиты от кочевников, а также ведения торговых отношений. Во главе племенного союза стоял князь.

- Подсечно-огневое земледелие – одна из примитивных древних систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений.

- Погосты – места сбора дани. Были установлены реформой княгини Ольги.

- Политика – искусство управлять государством.

- Полюдье – объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани.

- Правда Ярослава (Русская Правда) – первый письменный свод (сборник) законов, созданный Ярославом Мудрым.

- Путь «из варяг в греки» – название водного торгового пути в Киевской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией.

- Раннефеодальная монархия – государство переходного типа от первобытно-общинного строя к феодальному. Характерна для восточных славян, миновавших в своём развитии эпоху рабовладельческого общества. В 8-11 веках в княжествах на Руси проходил процесс формирования феодальных отношений (появление феодов- земельных владений), но сохранялись элементы первобытно-общинного строя – вече, кровная месть, язычество, родовые обычаи и др.).

- Реформа – важное изменение в жизни людей, проводимое князем.

- Родовая община – общность кровных родственников, совместно ведущих хозяйство, имеющих общую собственность.

Признаки:

— кровное родство;

— совместный коллективный труд;

— коллективное потребление всего произведённого родом;

— совместное пользование землёй, совместное ведение хозяйства;

— запрет на женитьбу между родственниками;

— во главе семьи стоит отец – патриарх;

— решение вопросов внутри семьи.

- Родоплеменная знать – князь , воеводы, старейшины, дружина.

- Русы – в источниках VIII–X вв. название народа, участвовавшего в образовании Древнерусского государства.

- Самобытный – своеобразный, идущий своими путями, самостоятельный в своем развитии.

- Слобода – городская окраина, где обитал ремесленный люд.

- Соседская община (с середины 1 тысячелетия) – общность, представляющая собой несколько родов (семей), каждый из которых вел личное хозяйство, однако угодья, земля у семей общие.

Признаки:

— состоит из нескольких семей, члены соседской общины не являлись кровными родственниками;

— совместный коллективный труд вёлся лишь частично, там, где необходимы общие усилия, например, расчистка земли от лесов;

— потребление произведенного продукта отдельными родами, семьями;

— каждая семья ведёт своё хозяйство, земля перераспределяется между членами общины;

— разрешение женитьбы между членами разных семей.;

— во главе – старейшина, затем князь;

— решение общих вопросов на вече — народном собрании.

- Удельные земли (удел) – доля члена княжеского рода в родовом владении; в 12-16 вв. – составная часть крупного великого княжества, управлявшаяся членом великокняжеской семьи – удельное княжество.

- Уроки – размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини Ольги.

- Усобицы – княжеские раздоры на Руси.

- Феодал – владелец земли (феода). Земля – «феод»- принадлежала верхушке общества, её знати. Крестьяне не владели землёй, были лишь её «держателями».

- Феодализм – ступень развития человечества, сменившая рабовладельческий строй. Восточные славяне миновали рабовладельческий строй. Признаки феодализма: земля и власть принадлежат феодалам – крупным земельным собственникам, передававшим права по наследству; крестьяне имели своё хозяйство, семью, сами себя кормили, но несли повинности. Феодал присваивал труд крестьян в виде феодальной ренты.

- Феодальная рента – это барщина (отработка на земле феодала) или оброк (денежная форма).

- Феодальные владения – присвоенные князем общинные земли или объявленные своей собственностью свободные земли.

- Финноугорские племена – жители лесного севера от Балтийского моря до Уральских гор (чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва и др.

- Хакан (каган) – титул правителя тюркского государства, «хан ханов».

- Экспорт – вывоз товаров для торговли. Русь экспортировала воск, пушнину, лён, кожу, кольчуги, замкИ, изделия из кости, челядь.

Теории образования государства у восточных славян.

|

Норманнская теория |

|

Представители: немецкие учёные 18 века: Г.Ф. Миллер, Г.З. Байер, А.Л. Шлёцер. На рубеже 18-19 вв. их поддержали Н.М. Карамзин и С.М.Соловьёв.20 век- Л.Н. Гумилёв, Б.Л. Васильев. |

|

Основные положения: · Восточные славяне в политическом отношении были отсталыми. · Государство за них создали норманны — жители Скандинавии. На Руси их называли варягами. · Норманны либо были приглашены (Байер и Миллер), либо были завоевателями (Шлёцер). По одной из легенд, словене, кривич и чудь , стремясь преодолеть меджоусобицы, призвали на княжение варягов (норманнов). «Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидете княжить и володеть нами». Рюрик стал княжить в Новгороде, Трувор — в Изборске , Синеус — в Белоозере. После смерти братьев Рюрик правил один в 862-879г. · Русы – одно из норманнских племён, отсюда и название государства — «Русь». |

|

Аргументы: · Легенда о призвании новгородцев Рюрика с братьями ( по «Повести временных лет») · Имена первых русских князей (Олег, Игорь, Ольга)- скандинавского происхождения · Финское название Швеции-Ruotsi- созвучно с названием «Русь» |

|

Сильная сторона Опора на письменные источники, в первую очередь, на «Повесть временных лет» Нестора. |

|

Слабая сторона «Научить» другой народ государственности невозможно. Для этого должны быть внутренние предпосылки. |

|

Антинорманнская теория |

|

Представители: М.В. Ломоносов, Д.И. Иловайский |

|

Основные положения: · Норманны и варяги – это разные народы. Норманны — жители Скандинавии. А варяги — племена из Прибалтики. · Русы — одно из прибалтийских племён. Название государства — балто-славянского происхождения. · Государство возникло в силу внутренних причин. |

|

Аргументы: · В «Повести временных лет» норманны и варяги упоминаются раздельно · Норманны находились на том же уровне развития, что и славяне, возможно и ниже. Страну же славян называли Гардарикой, так как в ней было много городов. · Один из регионов Прибалтики назывался Пруссия — «живущие подле русов». Приток реки Неман – река Рось. Всё это свидетельствует о том, что русы жили в Прибалтике. |

|

Сильная сторона Опора на внутренние факторы возникновения государства. |

|

Слабая сторона Надуманность многих аргументов. |

|

Концепция Б.А. Рыбакова (во многом схожа с антинорманнской теорией) |

|

Представители: Б.А. Рыбаков |

|

Основные положения: · Норманны и варяги – один и тот же народ из Скандинавии. · Почти никакого участия в образовании государства они не принимали. · Русы — это часть племенного союза полян. · Название государства- славянского происхождения. · Государство возникло в результате внутренних причин. |

|

Аргументы: · Имена Синеус и Трувор обозначают со скандинавского «свой дом» и «верная дружина». Никаких братьев не было, как не было, скорее всего, Рюрика. Летописец всё выдумал, чтобы доказать, что государственность возникла в Новгороде, а не в Киеве. · Доля скандинавских вещей, найденных во время раскопок в Новгороде. Не превышает 5-7 %, что не позволяет говорить об их активном участии в жизни славян. · Река Рось — приток Днепра, по берегам которого жили поляне. Русы — часть племени полян. |

|

Сильная сторона Опора на данные современной науки, аргумент о Синеусе и Трувере. |

|

Слабая сторона Фактическое отрицание данных, изложенных в «Повести временных лет», отрицание существования Рюрика. |

Вывод: в каждой теории есть достоинства и недостатки. Полностью понять, как возникало государство у восточных славян, очень сложно, так как почти нет письменных источников. Современны учёные полагают, что в образовании государства принимали участие не только восточные славяне, но и другие народы. Иноземные князья действительно были приглашены в качестве примеряющей силы, но признаки государства возникли в результате внутреннего развития. Данная теория называется «центристской» (А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва и многие современные историки).

Вира в Древней Руси

Происхождение термина

Считается, что традицию брать плату за убийство или увечье вместо кровной мести заимствовано Русью у скандинавов. Во всяком случае, термин точно не славянский. Он родственен латинскому и древнегерманским языкам.

«Vir» по-латыни означает «муж», «полноправный взрослый мужчина». Таким образом, «вира» – как бы компенсация за потерю кормильца. Но средневековое русское законодательство подразумевало взимание виры и за убийство либо увечье женщин.

Область применения

Словом «вира» обозначали плату за смерть или увечье. Древнерусское законодательство устанавливало выплаты и за имущественный ущерб. Но к таким штрафам слово «вира» не применялось. Они выплачивались пострадавшему, а вира – князю или его «официальным представителям». Штраф в пользу потерпевшего или его родственников могли присудить вместе с вирой.

Вирой наказывался только ущерб свободному человеку. Размеры ее зависели от его общественного положения. Самая большая вира (до 80 гривен, а это по тем временам совершенно астрономическая сумма) назначалась за «княжих людей». За убийство чужого холопа платилось возмещение хозяину, а за своего – наказания не полагалось. Закон четко расписывал «расценки» за смерть представителя разных сословных групп и типы увечий: потерю конечностей, глаза, и т.д.

«Русская Правда» Ярослава Мудрого подразумевала применение виры параллельно с кровной местью. Виру брали в том случае, если родственники не желали мстить, или мстителя не оказывалось (им мог стать только мужчина определенной степени родства). Но уже «Правда Ярославичей» упоминания о кровной мести не содержит.

Если преступника не находили, он оказывался неплатежеспособным либо община не выдавала его, применялась «дикая вира». Платила вся община, к которой принадлежал виновный либо на чьей территории было совершено преступление.

С полученной виры князь обязан был внести церковную десятину, которую передавал епископу.

История вопроса

Понятие «вира» в русском законодательстве использовалось в домонгольское время. Впервые оно появилось не в национальных документах, а в международных договорах (в IX веке) и рассматривалась как компенсация за погибшего, выплачивавшаяся в случае, если убийца не был пойман и предан смертной казни.

Внутри страны долгое время нормой считалась месть. Но такое положение вещей нарушало «монополию государства на насилие». Поэтому большинство историков и юристов согласны с тем, что введение виры было попыткой киевских князей укрепить свою власть, переняв на себя право карать за серьезные преступления. По этой же причине княжеские люди при назначении наказания «ценились» особенно высоко.

Можно сентиментально умиляться «гуманизму» Ярослава Мудрого и Ярославичей, отказавшихся от мести и смертной казни. Но преступники тех времен, вероятно, предпочли бы лишиться головы, чем оказаться вынужденными платить назначенную виру, ибо суммы назначались совершенно нереальные для выплаты рядовым общинником.

При новом объединении страны после монгольского нашествия законодательство изменилось, и понятие «вира» из него исчезло.

Абсолютизм – форма правления, при которой глава государства пользуется

неограниченной властью. Становление абсолютизма проходило со

второй половины XVII века и в течение XVIII века. Характеризуется терминами «самодержавие», «неограниченная монархия», «централизация власти и управления».

Автономия – самоуправление, право

самостоятельного решения внутренних вопросов какой-либо частью государства. На

рубеже XIX и XX вв. таким правом в составе России обладала Финляндия. В начале

XX в. ряд народов Российской империи боролся за автономию в составе России.

Антанта – военно-политический союз Великобритании, Франции и России, оформившийся в 1907 г. и выступавший в Первой Мировой войне против Тройственного союза во главе с Германией.

Антигитлеровская коалиция

– союз государств и народов, боровшихся во Второй мировой войне против блока Германии,

Италии и Японии и их сателлитов. (ЕГЭ 2020)

«Антипартийная группа» – название,

официально использовавшееся в советской печати для обозначения группы высших

партийных деятелей (Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, В. М. Молотов),

попытавшихся в июне 1957 года сместить Н. С. Хрущёва с должности 1-го секретаря

ЦК КПСС.

Ассамблеи – созданные в период преобразований Петра I увеселительные собрания-балы в домах российской знати, в которых было разрешено участвовать женщинам.

Ассигнации – первые бумажные деньги в России, введённые при Екатерине II и находившиеся в обращении вплоть до царствования Николая I.

Бархатная революция – процесс

практически бескровного перехода от социалистической общественно-политической

системы к либеральной, произошедший в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в

странах Восточной Европы.

Барщина – повинность зависимых крестьян,

принудительный труд в хозяйстве землевладельца со своим рабочим скотом и

орудиями.

Баскаки – ханские чиновники, собиравшие с русских земель дань в XIII — начале XIV вв.

Беловежское соглашение

– соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное

руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовавшее

прекращение существования СССР, получило название по месту подписания – в Беловежской

пуще.

Берлинская стена – пограничное сооружение, возведённое в ночь на 13 августа 1961 г. на территории Германии и ставшее на долгие годы олицетворением «железного занавеса».

Бироновщина – название, под которым в историческую литературу вошёл

период царствования Анны Иоанновны, характеризуемый «засильем немцев» во всех

областях государственной и общественной жизни Российской империи.

Бортничество – вид

хозяйственной деятельности, связанный со сбором мёда диких пчёл,

распространённый в землях восточных славян.

Брестский мир – мирный договор, подписанный в 1918

г., между Россией с одной стороны и Германий, Австро-Венгрией, Болгарией и

Турцией – с другой, по которому Россия понесла значительные территориальные

потери.

Булыгинская дума – вошедшее в историю России название

проекта создания законосовещательного органа власти в Российской империи –

Государственной думы, образованное от фамилии министра внутренних дел.

Бунташный век – период массовых выступлений,

связанный с недовольством народа экономическим и социальным положением, к которому относятся такие события, как

Соляной бунт и Медный бунт, движение под предводительством Степана Разина.

Ваучер – приватизационный чек, документ, в

начале 1990-х гг., который формально предоставлял каждому гражданину Российской

Федерации право на часть государственной собственности.

Великий перелом – выражение И.В. Сталина, которым он охарактеризовал в

1929 г. начавшийся переход в СССР от нэпа к политике форсированной

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.

Вервь – название территориальной общины в Древней Руси, члены которой несли коллективную ответственность за убийства и кражи, совершённые в границах общины; упоминается в Русской Правде.

Вече – народное собрание у восточных славян, обсуждающее важнейшие вопросы жизни племени; впоследствии орган управления в городах, в том числе в Новгороде, где на нём выбирали посадника и других представителей власти.

Вира – денежный штраф в пользу князя за

убийство свободного человека в Древнерусском государстве.

Вирник – лицо, взыскивающее виру.

Военный коммунизм – система предпринятых большевиками в условиях

экономического кризиса, Гражданской войны и интервенции чрезвычайных мер (введение

продразвёрстки, запрет частной торговли, введение всеобщей воинской

повинности), которые воспринимались частью общества и руководства как способ

перехода к новому общественному устройству.

Волость – в XIX — начале XX в. единица

сословного крестьянского административно-территориального деления в России,

объединявшая несколько сельских общин, органы правления которой решали вопросы

распределения государственных повинностей (податей, рекрутчины) и др.

Вольные хлебопашцы – бывшие частновладельческие крестьяне,

освобождённые от крепостной зависимости на основании указа от 20 февраля 1803

года. Крестьяне должны были за свою волю уплатить огромный выкуп или

обязывались исполнять повинности. Наделялись земельным участком. Помещик мог

отпустить крестьянина безвозмездно. Заключение подобных договоров не

было обязательным для помещиков.

Вотчина – земельное владение, чаще всего принадлежавшее боярскому или княжескому роду, передаваемое, в отличие от позже появившегося поместья, по наследству при условии службы. В результате указа о единонаследии 1714 г. это отличие было уничтожено.

Временнообязанные

крестьяне – бывшие

крепостные крестьяне, которые после реформы 1861 года не оформили выкупную

операцию и продолжали нести повинности за пользование землёй.

Выкупные платежи

– деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по

условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения

ссуды, предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за

надельную землю.

Гвардейские полки – особые привилегированные

подразделения русской армии, созданные Петром I из «потешных» войск после

сражения под Нарвой в 1700 году и сыгравшие значительную роль в эпоху дворцовых

переворотов.

Гонка вооружений – процесс ускоренного накопления запасов оружия и военной

техники, их усовершенствования, одна из важных характерных черт холодной войны.

Госплан – государственный

орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного

хозяйства СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, созданный

в начале 1920-х гг.

Гражданская война – вооруженная

борьба между социальными группами внутри страны, характеризуемая такими

понятиями как «красный террор», «белый террор».

Гридин – в Древней Руси

княжеские дружинники, телохранители князя.

Губернии – наиболее крупные административно-территориальные

единицы России, учреждённые в XVIII веке.

Двоевластие – сосуществование параллельных систем

власти и управления в России после революционных событий февраля 1917 г.

Дворяне (дворянство) – привилегированное сословие в Российском государстве и Российской

империи, получавшее за свою службу поместья, обладавшее в конце XVIII в. –

первой половине XIX в. монопольным правом владеть землями, населёнными

крепостными крестьянами.

Декабристы – закрепившееся в исторической

литературе название участников событий 1825-1826 гг. (мятежа на Сенатской

площади и восстания Черниговского полка), выступавших за конституционное

правление и отмену крепостного права в России.

Демилитаризация – ликвидация военных укреплений и

сооружений на определенной территории, а также запрет держать на этой

территории вооруженные силы на основании договора между заинтересованными

государствами (в международном праве); разоружение.

Демобилизация – процесс перевода вооружённых сил с

военного положения на мирное. Характеризуется сокращением численности

вооружённых сил, расформированием штабов, воинских частей, учреждений и

организаций, созданных в условиях военного времени, увольнением личного состава

в запас и отставку.

Десталинизация – социально-политический и

идеологический курс, провозглашённый в докладе Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС,

включавший осуждение культа личности, массовых репрессий и депортации народов.

Дефолт – признание Правительством РФ в 1998

г. неспособности государства производить своевременные процентные и основные

выплаты по долговым обязательствам.

Диктатура пролетариата – форма организации власти рабочего

класса, установленная путём социалистической революции.

Диссиденты – наименование людей в конце 1960-х —

середине 1980-х гг., не разделявших господствовавшую в СССР идеологию.

«Дорога жизни» –

единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая связывала в

1941–1943 гг. блокадный Ленинград с остальной страной.

Дружина – особая организация профессиональных

воинов, существовавшая в Древнерусском государстве при князе, имевшая деление

на «старшую» и «младшую».

Закрепощение крестьян –

важный в истории России процесс, характеризуемый понятиями «Юрьев день»,

«урочные лета», «бессрочный сыск беглых крестьян».

Закуп – свободный крестьянин в Древнерусском

государстве, попавший в зависимость от землевладельца за долг, обязанный

вернуть долг хозяину либо в той же форме, либо отрабатывая на земле

землевладельца.

Западники – представители одного из направлений

русской общественной мысли 40-50х гг. XIX в., признававшие необходимость развития России по

западноевропейскому пути.

Заповедные лета – установленный

в русском государстве в конце XVI в. запрет на переход крестьян от одного

хозяина к другому в Юрьев день. Введение этого запрета было важным этапом

закрепощения крестьян.

Засечные черты – система оборонительных сооружений на

южной и юго-восточной окраинах Российского государства в XVI—XVII вв., созданные для отражения

ногайских и крымских набегов.

Земские начальники – должностные лица в Российской

империи, осуществлявшие административно-судебную власть над крестьянами, а

также представителями других податных сословий, жившими в сельской местности.

Данная должность была учреждена согласно Положению, утверждённому Александром III в 1889 г.

Земский собор – впервые

созванный в 1549 г. и просуществовавший до середины XVII в. общегосударственный

сословно-представительный орган власти при царе с законосовещательными и иными

(вплоть до избрания новых царей) функциями, включавший бояр, духовенство,

дворян, горожан.

Земщина – основная часть территории России, не включённая в

опричнину Иваном IV Грозным.

Избранная рада – сложившееся в исторической литературе название круга лиц, составлявших неформальное правительство при Иване IV в конце 1540–1550-х гг. и осуществивших целый ряд важных реформ, направленных на укрепление русского государства. Термин был впервые использован князем А. М. Курбским в переписке с Иваном Грозным.

Индустриализация – процесс

форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, осуществлявшийся в

1930-е гг.

Карибский кризис – противостояние между СССР и США

относительно размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962

г.

Классицизм – одно из направлений в литературе и

искусстве XVIII в., отличающееся обращением к античному наследию как образцу.

Колхоз (коллективное

хозяйство) – установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого

перелома» форма хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование,

скот, семена и т.д.) находились в совместной собственности и под общественным

управлением его участников.

Коллегии – центральные органы отраслевого

управления в Российской империи, сформированные в Петровскую эпоху взамен

утратившей своё значение системы приказов.

Коминтерн (Коммунистический

интернационал) – международная организация, объединявшая коммунистические

партии различных стран, созданная в 1919 г. и распущенная в 1943 г.

Кондиции – условия,

выдвинутые в 1730 г. при вступлении Анны Иоанновны на престол со стороны

Верховного тайного совета, и содержавшие ограничение императорской власти в его

пользу. (ЕГЭ 2018)

Контрибуция – платежи, которые налагаются на

побеждённое государство в пользу государства-победителя; принудительные

денежные поборы, взимаемые неприятельскими войсками с населения оккупированной

местности.

Контрреформы – внутренняя политика Александра III

в 1880-1890-х гг. – ужесточение цензуры, отмена автономии университетов,

введение института земских начальников.

Концессии – коммерческие предприятия с

иностранными инвестициями (полными или частичными), которые существовали на

территории СССР в 1920-х — начале 1930-х гг.

Кормление – вид пожалования великих и удельных

князей своим должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась

за счёт местного населения в течение периода службы.

Космополитизм – явление, связанное с деятельностью людей, считающих себя «гражданами мира», ставящих на первое место интересы человечества, а не своей

родины (нации). Кампания по борьбе против этого явления широко развернулась в

СССР в конце 1940-х гг.

Кулачество – название слоя зажиточных крестьян,

сложившегося в результате социальной дифференциации. В начале XX в.

представителям этого слоя принадлежало около 20% крестьянских хозяйств, в 1913

г. они производили 50% товарного хлеба. В СССР этот слой крестьян был

ликвидирован в ходе коллективизации путём насильственного изъятия имущества и

высылки семей, принадлежавших к этому общественному слою, в отдалённые районы

страны.

Кунсткамера – первый

русский музей, учреждённый ещё при Петре I, представлявший в начале коллекцию «всяких диковинок и уродцев».

Купцы –

торговое сословие в России, разделявшееся в зависимости от размера торгового

капитала в конце XVIII–XIX вв. на три гильдии.

Ленд-лиз – государственная

программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во

Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, продовольствие и

стратегическое сырьё.

Лицей – привилегированное среднее (затем и высшее) учебное

заведение, предназначенное для подготовки чиновников и юристов. Появление этого

типа учебных заведений в России относится к царствованию Александра I. Одно из

таких учебных заведений было основано в 1811 г. в Царском Селе, его

выпускниками были А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, А.М. Горчаков.

Мануфактура – это предприятие, где преобладает

ручной труд, и есть разделение труда.

Местничество – система распределения должностей при

назначении на военную, придворную, административную службу по знатности рода и

положению предков в XIV—XVII веках.

Месячина – разновидность барщины, когда

крепостной крестьянин лишался своего надела и получал за работу от помещика

продукты, одежду, т. е. месячное содержание.

Министерства — органы центрального управления, в

основе деятельности которых лежал принцип единоначалия. Учреждены в начале XIX

в.

Мировой посредник – должностное лицо, назначавшееся из

дворян для утверждения уставных грамот и разбора конфликтов между крестьянами и

помещиками в период проведения Крестьянской реформы 1861 г.

Мировой суд – суд, являвшийся низшим звеном

судебной системы, созданный в России по судебной реформе 1864 г., который

рассматривал в упрощенном порядке мелкие уголовные и гражданские дела.

Митрополит – титул

главы Русской православной церкви до 1589 г. После учреждения патриаршества

этот титул носили самые видные иерархи церкви.

Наркоматы (народные комиссариаты) – существовавшие с 1917 по 1946

гг. в советском государстве центральные органы исполнительной власти.

Натуральный оброк – это повинности зависимых крестьян в

пользу землевладельца, выплачивавшиеся зерном и другими продуктами.

Негласный комитет – неофициальный совещательный орган,

круг личных друзей императора, работавший в начале правления Александра I и помогавший ему проводить реформы.

Немецкая слобода –

название находившегося на окраине Москвы XVII в. места компактного проживания

приглашённых на русскую службу западноевропейских специалистов.

Нестяжатели – представители возникшего в конце XV в. течения в Русской

церкви, которые (во главе с Нилом Сорским) в споре с другим течением –

иосифлянами – выступали за отказ церкви от материальных богатств и

использования труда зависимых крестьян.

Обновленчество

– движение в русском православии, оформившееся после революции 1917 г. Его

последователи выступали за модернизацию религиозного культа, усиление выборного

начала во всех органах церковного управления, расширение прав мирян в приходе,

поддержку Советской власти.

Оброк – это повинность зависимых крестьян,

заключавшаяся в уплате землевладельцу продуктов или денег за пользование

землей. Соответственно оброк – натуральный или денежный. Натуральный оброк

отменен в 1861 г., а денежный –

сохранялся до 1883 г. для временнообязанных крестьян.

Обязанные крестьяне – бывшие крепостные крестьяне в

России, перешедшие на договорные отношения с помещиками на основании указа 1842

года. Крестьяне приобретали личную свободу. Земля оставалась в собственности помещика,

предоставлявшего крестьянам надел за «соразмерный» оброк или барщину. Заключение подобных договоров

не было обязательным для помещиков.

Огнищанин (от слова огнище – очаг, двор) – представитель

старшей дружинной знати, управляющий княжеским двором.

Октябристы – праволиберальная политическая партия

чиновников, помещиков и крупной торговой промышленной буржуазии России,

существовавшая в 1905-1917 годах, поддерживающая манифест 17 октября. (ЕГЭ 2019)

Опричнина – территория, выделенная монарху в

особое правление, а также политика террора и репрессий, которая проводилась в

период правления Ивана IV.

Освобождение труда – Первая российская марксистская

организация, созданная в 1883 г. в Женеве по инициативе бывших народников.

Освоение целины – комплекс мероприятий по увеличению

производства зерна в СССР в 1954-1960 гг. путём введения в оборот обширных

земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, Дальнем Востоке.

Отрезки – часть находившихся в пользовании

крестьян земель, изъятых после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков.

Отруб – в России в начале XX в. земельный участок, выделенный из

общинной земли в единоличную крестьянскую собственность (без переноса усадьбы).

Оттепель – образное название относительной либерализация внутренней (десталинизация) и внешней

(опора на принцип мирного сосуществования) политики СССР в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг.

Отходничество – временный уход крестьян с мест

жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие

местности, явление было распространено среди помещичьих оброчных крестьян.

Перелог – примитивная система земледелия, при которой

после нескольких урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления

плодородия почвы и переходили на новый участок.

Погост – место сбора дани в Древней Руси,

установленное княгиней Ольгой.

Подсечно-огневое земледелие – одна из примитивных древних систем земледелия лесной зоны,

основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений.

Подушная подать – форма налога, взимаемого с каждого

мужчины – представителя податного населения, установленная в России в XVIII веке.

Пожилое – денежный сбор, взимавшийся с

крестьян при их уходе от землевладельцев в Юрьев день.

Поместье – земельное владение, даваемое за

военную и государственную службу с конца XV до нач. XVIII вв. Нельзя продавать,

обменивать, наследовать. Земельные владения дворян в XVI – XVII вв. постепенно сближались

с боярскими вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все земельные владения феодалов

стали имениями, а феодалы –

помещиками.

Посад – часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники.

Посадник – высшая должность в Новгородской и Псковской республиках, избирался на вече на один-два года и руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда.

Посессионные крестьяне –

категория крестьян, возникшая вследствие указа Петра I, представлявшая из себя

покупаемых к частным заводам крепостных, которых в дальнейшем можно было

продавать только вместе с предприятием.

Пражская весна – образное

название общественно-политических процессов в Чехословакии в 1968 г., связанных

с демократизацией и экономическими преобразованиями рыночного характера. По

мнению советского руководства, эти процессы вели к выходу Чехословакии из

социалистического лагеря. В страну были введены войска ОВД для поддержания

социалистического режима.

Приватизация – процесс передачи государственного

имущества Российской Федерации в частную собственность, который осуществляется

в России с начала 1990-х годов.

Приписные крестьяне – при Петре I и в

течение XVIII в. категория государственных и дворцовых

крестьян, которые прикреплялись для

работы на казенных заводах и работали на них вместо уплаты подати. (ЕГЭ 2018)

Продразвёрстка – установленная в январе 1919 г. обязательная сдача

крестьянами государству произведённых сверх нормы потребления и предназначенных

к новому посеву хлеба и других продуктов хозяйства по установленным

государством твёрдым ценам.

Промышленный переворот – это переход от ручного труда к

машинному, от мануфактуры к фабрике.

Протекционизм –

государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранцев путем усиления

экспорта и ограничения импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер. Во

время правления Петра I внешняя торговля строилась в соответствии с политикой протекционизма.

«Путь из варяг в греки»

– торговый путь, проходивший через Восточно-Европейскую равнину и повлиявший на

экономическое и общественное развитие восточных славян, упоминается в «Повести

временных лет».

Рабочий контроль – контроль над

производственно-технической и коммерческо-финансовой деятельностью предприятий,

установленный после событий октября 1917 г. для подготовки национализации

промышленности и транспорта.

Разночинцы – межсословная категория населения в

Российской империи, к которой относились лица, не принадлежавшие ни к одному из

установленных основных сословий. Из их представителей, занимавшихся в основном

интеллектуальным трудом (литература, наука, журналистика), в середине XIX в.

формировалась интеллигенция. Они сыграли важную роль в развитии революционного

движения.

Разрядка – политика,

направленная на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и

капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х – конце 1970-х гг. Разрядка

международной напряженности выразилась в заключении договоров об ограничении

стратегических вооружений (1972 г.,1979 г.), подписании Акта по безопасности и

сотрудничеству в Европе (1975 г.).

Раскулачивание – принудительное

переселение крестьянских семей, имеющих крепкое хозяйство, объявленных

кулаками, в отдалённые районы СССР с передачей их хозяйств создаваемым

колхозам, проводившееся в 1929–1933 гг. в рамках общей политики коллективизации

и индустриализации народного хозяйства СССР.

Реабилитация – процесс, заключавшийся в

восстановлении в правах, восстановлении утраченного доброго имени, отмене

необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за отсутствия

состава преступления в отношении жертв сталинских репрессий, который начался в

СССР после смерти И. В. Сталина.

Ревизии – подушные переписи податного

населения в России, введённые Петром I.

Рекрутчина (рекрутская повинность) – система комплектования армии,

установленная при Петре I, выражавшаяся в принудительном наборе на пожизненную

службу представителей низших сословий. В 1874 г. заменена всеобщей воинской

повинностью.

Референдум – единственный всесоюзный референдум

за всю историю существования СССР был проведён по вопросу о сохранении СССР 17

марта 1991 г.

Самозванчество – название явления, характерного для

Смутного времени, когда претензии на русский престол предъявляли авантюристы,

выступавшие под именем якобы чудесно спасшегося царевича Дмитрия.

Священный союз – объединение правителей ведущих

европейских держав, созданное после наполеоновских войн для поддержания мира в

Европе, укрепления монархического строя и подавления революционных выступлений.

Секуляризация – процесс изъятия государством из

церковной собственности земель, завершившийся в правление Екатерины II

подписанием специального Манифеста и передачей церковных вотчин из духовной

коллегии в коллегию экономии.

Семибоярщина –

название боярского правительства, которое находилось у власти в России после

свержения Василия Шуйского.

Славянофильство – возникшее в период правления Николая

I направление общественной мысли, основными положениями которого были

возвращение России к идеалам допетровской Руси, воссоздание монархии,

опирающейся на совещательный Земский собор.

Смерды –

крестьяне-общинники в Древней Руси IX—XIV вв. Жили на землях князя сначала как

свободные общинники, а с развитием феодального общества многие смерды попали в

зависимость от частных землевладельцев. Совокупное название крестьян.

Совнархозы –

сокращённое название органов территориального управления народным хозяйством,

созданных в результате реформы 1957 г. взамен отраслевых министерств.

Состязательный суд – новый принцип суда по реформе 1864 года, подразумевавший наличие на

суде прокурора и адвоката.

Старообрядцы – название приверженцев религиозных

течений в русле русских православных традиций, которые не признают Никоновскую

церковную реформу (1652 г.).

Стахановское движение – массовое движение новаторов социалистического

производства – рабочих, колхозников, инженерно-технических работников за

повышение производительности труда и лучшее использование техники в СССР в

1930-е годы.

Стахановцы – участники массового

пропагандистского движения новаторов и передовиков производства в СССР за

повышение производительности труда и лучшее использование техники. Название

получили от фамилии шахтёра из Донбасса, начавшего в 1935 г. борьбу за высокие

показатели социалистического труда.

Стрельцы – в Российском государстве в XVI – начале XVIII в.

служилые люди, составлявшие постоянное войско; пехота, вооружённая

огнестрельным оружием. Несли службу за жалованье и за

освобождение от торговых пошлин, занимаясь торговлей и ремеслом в свободное от

службы время. В XVII в. охраняли царскую резиденцию, царя. В конце XVII в. не

раз бунтовали и как род войск были ликвидированы при Петре I.

Судебник – свод законов Российского государства,

созданный в 1497 г. в целях систематизации норм права.

СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) – сокращенное название международной

организации, созданной в 1949 г. для взаимодействия стран «социалистического

лагеря» в экономической сфере. Организация создана по решению экономического

совещания представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и

Чехословакии (5-8 января 1949 г.). В феврале 1949 в СЭВ вступила Албания (с

1961 г. односторонне перестала участвовать в работе Совета), в сентябре 1950 г.

– ГДР, в июне 1962 г. – МНР, в июле 1972 г. – Республика Куба.

Табель о рангах – законодательный

акт, введенный в 1722 г. Петром I о порядке прохождения службы в армии и

гражданских учреждениях. Имелось 14 рангов (классов, классных чинов). Табель о рангах устанавливала принципиально новые

критерии служебной годности, предоставляла возможность пополнять дворянское

сословие талантливыми выходцами из других социальных групп.

Тиун –

в 11-13 вв. в Древней Руси группа привилегированных княжеских и боярских

слуг, участвовавших в управлении феодальным хозяйством; в Великом княжестве Литовском и в Русском государстве до 17 в. – название некоторых должностей.

Трёхполье – система севооборота с чередованием

пара, озимых и яровых культур.

Трудовики –

одна из фракций в Государственной думе, состоявшая из крестьян и народнической

интеллигенции, выдвинувшая радикальный проект решения земельного вопроса – «проект 104-х».

Тысяцкий – должностное лицо в городах Руси,

военный руководитель городского ополчения.

Тягло – это система денежных и натуральных

государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве в XV – начале XVIII веках.

Уложенная комиссия – название

созванной Екатериной II в 1767 г. комиссии, призванной составить новый свод

российского законодательства. Включала выборных депутатов от дворянства,

духовенства, купечества и других свободных сословий. Работа комиссии не

увенчалась успехом, и она была распущена в 1768 г.

Университетская автономия – введённая в 1804 г.

самостоятельность высшего учебного заведения в подборе и расстановке кадров,

осуществлении в соответствии с уставом учебной, научной деятельности.

Уроки – размер

дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини Ольги.

Урочные лета – срок, в течение которого владельцы

могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных крестьян.

Уставные грамоты – документы, составлявшиеся в ходе

Крестьянской реформы 1861 г., в которых фиксировались отношения помещиков с

временнообязанными крестьянами, устанавливались размеры крестьянских наделов и повинности за пользование ими.

Фаворитизм – явление,

связанное с нахождением при правителе (правительнице) лиц («временщиков»),

обладавших его (её) полным доверием и часто руководивших вместо него (неё)

государством или принимавшим важное участие в решении государственных дел.

Расцвет данного явления в России пришёлся на эпоху дворцовых переворотов.

Февральский переворот – событие российской истории, результатом

которого стало отречение императора и образование Временного правительства,

называется по времени произошедших событий.

Фреска – одна из техник стенной росписи, живопись водяными

красками по сырой штукатурке.

Хождение в народ

– массовое движение демократической молодёжи в деревню в России в 1870-х гг. для

пропаганды революционных идей.

Холодная война – термин, обозначающий военное,

политическое, идеологическое и экономическое противостояние между СССР и США и

их сторонниками, возникшее после окончания Второй мировой войны.

Хутор – это выделенный из общинной земли в единоличную

собственность участок, на который крестьянин переносил дом и все дворовые

постройки. Обычно располагался вдалеке от села. (В начале XX в. по Столыпинской

аграрной реформе)

Чересполосица – расположение земельных участков одного

хозяйства полосами вперемежку с чужими участками.

Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне, владевшие

общинными землями, нёсшие государственные повинности, в XIV-XVII вв.

Шоковая терапия – название экономической политики, направленной на

проведение глобальных преобразований с целью быстрого вхождения в рынок, без

ориентации на социальные последствия, примером которой может служить

деятельность российского правительства во главе с Е.Т. Гайдаром в 1992 г.

Эвакуация – вывоз гражданского населения,

предприятий, учреждений, художественных ценностей, имущества из местности,

находящейся под угрозой захвата противником или подвергшейся стихийному

бедствию.

Ярлык – ханская грамота, подтверждающая

права русских князей на правление в период ордынского владычества.

Ясак – это натуральный налог, который в

России взимали с покоренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока пушниной,

скотом или рыбой.

Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, имевшего

собственный надел, работать на господском поле в течение определенного

количества дней в неделю.

Баскак – монгольский чиновник,

ведавший сбором дани и учетом населения на завоеванных территориях. Как

правило, вместе с баскаками шел военный отряд для подавления возможного

сопротивления. На Руси баскаки появились в середине XIII в., но в середине XIV

в. монгольские ханы вынуждены были передать право сбора дани в руки русских

князей.

Бортничество – первоначально

добывание меда диких пчел из естественных дупел, затем разведение пчел в

выдолбленных дуплах.

Боярская дума – высший совет

знати при великом князе (во времена Киевской Руси и периода раздробленности), а

с XVI в. при царе. Боярская дума была постоянным законосовещательным органом и

принимала участие в решении вопросов внутренней и внешней политики государства.

Боярская дума состояла из думных чинов: думных бояр, окольничих, думных дворян

и думных дьяков. Была упразднена в 1711 г.

Бояре – в Киевской и

Владимиро-Суздальской Руси старшие княжеские дружинники, в Новгороде и Пскове –

верхушка городского населения, потомки древней родоплеменной знати. В

Московской Руси XV-XVII вв. – обладатели высшего чина, члены Боярской думы.

Боярская республика – тип

государственного устройства, сложившийся в Новгороде и Пскове в период

политической раздробленности. Предполагает широкое участие населения в делах

управления посредством веча, однако реальная власть все равно находится в руках

знати (которая занимает основные выборные должности, контролирует деятельность

веча).

Варяги – воины-дружинники из

скандинавских народов, которых в Европе именовали викингами, норманнами. Варяги

упоминаются в “Повести временных лет”. В IX-XI вв. у русских князей служило

немало варяжских воинов-дружинников, которые выступали в качестве наемников.

Варягами на Руси называли и скандинавских купцов, занимавшихся торговлей на

пути “из варяг в греки”. В XI-XIII вв. варяжские воины и купцы на Руси

ославянились, не оказав заметного влияния на русскую историю и культуру.

Вервь – одно из названий

общины у восточных и южных славян. На Руси первоначально складывалась на

кровнородственной основе и постепенно превращалась в соседскую

(территориальную) общину, связанную круговой порукой. В Русской правде вервь

несла ответственность перед князем за убийство, совершённое на её территории,

содержала (кормила) княжеских сборщиков штрафов.

Вече – народное собрание в

древней и средневековой Руси для обсуждения общих дел. Возникло из племенных

собраний славян. Вече ведало вопросами войны и мира.

Вира – крупный штраф,

присуждаемый по законам “Русской правды” за убийство свободного человека.

Вотчина – в России

наследственное земельное владение феодала. Первые вотчины были княжескими, они

появляются в Х в. К XI-XII вв. в документах упоминаются уже боярские и

монастырские вотчины. Основную ценность в вотчинном хозяйстве представляла не

столько земля, сколько жившие на ней зависимые крестьяне. Крестьяне не могли

владеть землей, поэтому брали ее в пользование у своего феодала. За это они

отрабатывали барщину и платили оброк.

Глаголица – одна из первых

славянских азбук, по предположению, созданная славянским просветителем

Кириллом. В отличие от кириллицы не получила широкого распространения.

Двоеверие – сочетание в

верованиях жителей Руси X-XIII вв. языческих и христианских представлений.

Десятина – налог в пользу

церкви.

Дружина – первоначально отряд

воинов, который складывался вокруг военного вождя на этапе перехода от родового

строя к государству. Дружина должна была защищать вождя, а он, в свою очередь,

обеспечивал дружину всем необходимым. Главным источником богатства для

дружинников являлись войны и захваченная в ходе них добыча. Постепенно дружина

превращается в верхушку племени, сосредоточившей в своих руках богатство и

власть. На Руси дружина появилась в IX в. Ее возглавлял князь. В те времена

дружина состояла из двух частей: так называемая “старшая” дружина (наиболее

близкие советники и помощники князя) и “младшая”, в которую входили недавно

набранные воины.

Дьяк – чиновник центрального

аппарата в Российском государстве.

Ересь – религиозное учение,

вступающее в противоречие с официальным вероучением.

Закуп – категория зависимого

населения Древнерусского государства. Свободный человек брал у феодала ссуду,

“купу” (скотом, деньгами, орудиями труда и т.д.) и обязан был отработать ее.

Бежавший закуп делался обельным, т. е. полным холопом. Вернув ссуду, закуп

освобождался от зависимости.

Заповедные лета – годы, в

которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому (“заповедь” –

запрет). Первоначально были введены Иваном IV в 1581 г. и планировались как

временная мера. Однако потом неоднократно продлевались.

Земский собор – высший

законосовещательный орган власти в России в XVI-XVII вв. Первый Земский собор

созван в 1549 г. В дальнейшем соборы созывались вплоть до конца XVII в. по

инициативе царя. В состав участников Земского собора входили представители всех

основных сословий: бояре (в составе Боярской Думы), духовенство (“Освященный

собор”), дворяне, горожане и даже черносошные крестьяне. Земские соборы

собирались нерегулярно и для решения важнейших государственных дел (избрание