- Главная

- ОГЭ. Теория

- История ЕГЭ Теория

- Феодальная раздробленность

- Феодальная раздробленность

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. История России.

Теория по кодификатору.

2.2.4. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях

форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте.

Особенности экономики пореформенной России.

Экономика России развивалась на стыке веков развивалась противоречиво.

Развитие капитализма:

- завершение промышленного переворота, быстрые темпы индустриализации и модернизации промышленного производства;

- переход на наёмный труд в промышленности и сельском хозяйстве;

- завершение складывания единого всероссийского рынка;

- циклический характер производства – чередование спадов и подъёмов производства, финансовые кризисы.

Пережитки феодализма:

- отработочная система аренды земли;

- сохранение помещичьего землевладения и малоземелье крестьян;

- привязанность крестьян к общине, выкупные платежи;

- экстенсивное развитие сельского хозяйства;

- низкая товарность хозяйства крестьян;

- вмешательство государства в экономику.

В 80-90‑гг. XIX в. был взят курс на модернизацию промышленности.

Реформаторская деятельность.

И. Г. Бунге (министр финансов 1881-1886):

- политика протекционизма (повышение таможенных пошлин),

- поддержка частных акционерных банков,

- реформирование системы налогообложения,

- ликвидации «временнообязанного» состояния (1881),

- создание Крестьянского банка (1882),

- отмены выкупных платежей (1885).

И. А. Вышнеградский (министр финансов 1887-1892):

- поддержка политики протекционизма

- принят новый Таможенный тариф (1891),

- повышены косвенные налоги, у

- силена роль государства в регулировании хозяйственной деятельности частного предпринимательства,

- подчинение частных железных дорог государству.

- Была обеспечена устойчивость финансовой системы.

Реформы С.Ю. Витте.

С. Ю. Витте (министр финансов 1892-1903, председатель Комитета министров с 1903 г., председатель Совета министров 1905-1906), сторонник ускоренного промышленного развития страны.

Цель реформ: догнать развитые западные страны

Задача: индустриализация России в течение 10 лет

Реформы в налоговой системе.

- В 1893 г. — изложена программа Министерства финансов по реформированию налоговой отрасли.

- 8 июня 1898 г. введен промысловый налог (основной и дополнительный).

- Основная масса бюджетных поступлений — акцизные сборы от производства таких товаров, как водка, табак, спички, керосин и сахар.

- Установлен государственный квартирный налог.

- В 1895 г. введена сахарная нормировка.

Введение винной монополии.

- В 1894 г. — установлена государственная монополия на торговлю крепкими спиртными напитками.

Реформы в железнодорожном хозяйстве.

- В 1889 г. было издано Временное положение о железнодорожных тарифах. Витте публиковал новые редакции Положения и, менял тарифные ставкам, направления грузопотоков, поддерживал отечественного производителя.

- Выкуп убыточных железных дорог государством. К 1902 г. 2/3 железных дорог России были выкуплены в собственность казны. За 1890‑е годы были построены новые линии: Среднеазиатская, Пермь‑Котласская, Вологодско‑Архангельская.

- 1891 – 1905 – строительство Транссибирской железной дороги.

- Интенсивное железнодорожное строительство способствовало экономическому развитию России, содействовало развитию тяжелой промышленности России.

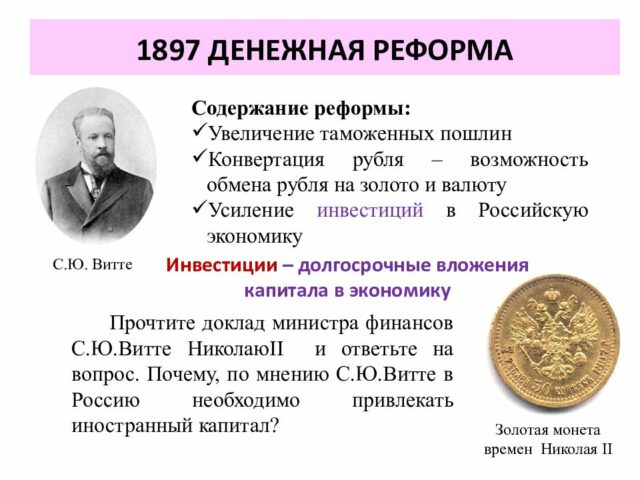

Денежная реформа

- 1893 г. — установлены таможенные пошлины, усилен контроль за биржевыми операциями, введен запрет на производство биржевых сделок маклерами‑иностранцами. Колебания курса стали уменьшаться.

- 1897 г. — проведена финансовая реформа: введено золотое обеспечение рубля и его свободная конвертация.

- 1898 г. — законодательно закреплены важнейшие элементы новой финансовой системы. Рубль стал одной из стабильных валют мира. Реформа способствовала интеграции России в систему мирового рынка.

- Введение золотой валюты укрепило государственные финансы и стимулировало экономическое развитие.

- В конце XIX в. по темпам роста промышленного производства Россия обгоняла все европейские страны.

- Широко использовали иностранные инвестиции. 1899 – устранение препятствий для ввоза иностранного капитала.

- Этому способствовал и широкий приток иностранных инвестиций в индустрию страны. Только за время пребывания С. Ю. Витте на посту министра их размер достиг 3 млрд руб. золотом.

Аграрный сектор.

- 1902 г. – С.Ю. Витте возглавил Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности.

- Суть крестьянского вопроса, считал он, — в замене общинной собственности на землю индивидуальной, призывал к свободному выходу крестьян из общины.

- 1903 г. – отмена круговой поруки за внесение прямых налогов.

- Капитализм в сельском хозяйстве страны развивался по прусскому пути (с сохранением значительных пережитков феодализма).

- Происходила специализация регионов:

-зерновые районы: Центральное Черноземье à с 80 – 90-х гг. юг Украины, Северный Кавказ, Поволжье (влияние мирового аграрного кризиса);

-молочное животноводство – Прибалтика, Беларусь, Север России;

-технические культуры – Северо-Запад, Украина.

- Рост товарности сельского хозяйства. Россия становится крупнейшим экспортёром хлеба.

Экономическое значение строительства железных дорог:

- налаживание связи с отдалёнными районами;

- развитие внутреннего и внешнего рынка;

- специализация регионов;

- толчок для развития различных отраслей промышленности;

Промышленность.

- Подготовка кадров для промышленности и торговли. К 1900 г. были учреждены 3 политехнических института, 73 коммерческих училища, учреждены или реорганизованы несколько промышленно-художественных заведений (Строгановское училище технического рисования), открыты 35 училищ торгового мореплавания.

- Усовершенствование фабричного законодательства. Были разработаны и приняты законы:

-об ограничении рабочего времени на предприятиях (1897),

— о вознаграждении рабочих, потерявших трудоспособность в результате несчастного случая на производстве (1903),

-о введении на фабриках и заводах института фабричных старост (1903).

Выводы.

- Высокие темпы роста – по темпам роста объёмов промышленного производства Россия к концу XIX в. вышла на первое место в Европе и второе в мире.

- Наиболее быстро развивались хлопчатобумажная, сахарная промышленность, машиностроение, железнодорожное строительство.

- В главных отраслях промышленности преобладало машинное производство, транспорт в основном перешёл на уголь (самое экономичное на то время топливо).

- ведущую роль играла лёгкая промышленность, в тяжёлой быстрее развивались добывающие отрасли и металлургия.

В начале XX в. Россия вступала в стадию монополистического капитализма. Первые монополии в России возникли в конце XIX в., в 1900-1903 гг. начался их бурный рост.

В это время появляются нефтяные тресты, крупнейшие синдикаты в металлургической («Продамет») и угольной («Продуголь») промышленности, в транспортном машиностроении («Продпаровоз» и «Продвагон»), в металлообрабатывающей промышленности (военно‑промышленная группа Русско‑Азиатского банка).

Сложились банковские монополии.

Основу кредитной системы составляли Государственный банк, Центральный эмиссионный банк и акционерные коммерческие банки. Ведущую роль среди банковских монополий играли Русско‑Азиатский и Петербургский международные коммерческие банки.

Шёл процесс сращивания промышленных и банковских монополий.

Несмотря на быстрые темпы развития, промышленность России продолжала отставать от передовых стран Запада в техническом отношении, в производстве продукции на душу населения.

Итоги реформ C.Ю. Витте.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ.

- Значительно выросло количество промышленных предприятий. Прирост по стране составил примерно 40%. Например, на Донбассе было 2 металлургических завода, а за период реформ было построено еще 15. Из этих 15, 13 заводов было построено иностранцами.

- Возросло производство: нефти в 2,9 раза, чугуна в 3,7 раза, паровозов в 10 раз, стали в 7,2 раза.

- По темпам роста промышленности Россия вышла на первое место в мире.

- В 1900 г. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти.

- Выросло производство: чугуна – в 3.7. раза, тали – в 7.2. раза, нефти – в 2.9. раза, паровозов – в 10 раз.

- Россия превращалась в огромную промышленную державу, где сельское хозяйство переставало играть свою основополагающую роль.

- Возникали новые и современные отрасли производства.

- Важнейшим положительным достижением было и железнодорожное строительство.

- Россия сумела получить стабильную валюту европейского класса благодаря денежной реформе, что сделало ее привлекательной для иностранных инвестиций.

- Положительный итог введенной винной монополии, дававшей казне много денег.

- Главный итог реформ Витте — это сильная промышленность с развитой отраслевой инфраструктурой. Именно в период Витте Россия получила мощную промышленную базу.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ.

- Началось массовое спаивание населения. Государство было заинтересовано в больших доходах от продажи спиртных напитков, а потому палатки-«казенки» работали без выходных и праздников с 7 утра до 10 вечера. И цены в них были относительно доступными.

- Российская модернизация привела в большому внешнему долгу

- Интегрирование России в мировой рынок стало одной из причин затяжного кризиса 1900-1903 гг.

- Некоторая зависимость промышленности от иностранного капитала.

- Зависимость российского экспорта и доходов от зарубежных рынков.

- Усиление процесса урбанизации — рост городского населения, маргинализация части народа.

- На вновь открывающихся предприятиях условия труда рабочих были ужасными. Низкая зарплата, ужасные жилищные условия, высокая смертность и травматизм, система штрафов и прочее — все это вело к их недовольству, усиливало революционные настроения и озлобленность против хозяев. А потому быстро приближались революции 1905-1906 гг. и 1917 г.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 103 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–103

Добавить в вариант

Какая из перечисленных реформ была проведена раньше остальных?

1) национализация банков

2) Столыпинская аграрная реформа

3) денежная реформа С. Ю. Витте

4) создание совнархозов

Современником императрицы Анны Иоанновны был

1) А. Х. Бенкендорф

2) С. Ю. Витте

3) Е. Ф. Канкрин

4) Б. К. Миних

С. Ю. Витте был одним из инициаторов

1) проведения реформы управления государственными крестьянами

2) издания указа об обязанных крестьянах

3) вступления России в Первую мировую войну

4) строительства Транссибирской магистрали

Установите соответствие между государственными деятелями и историческими событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) П. А. Столыпин

Б) А. А. Аракчеев

В) А. Х. Бенкендорф

Г) С. Ю. Витте

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

1) создание военных поселений

2) введение «золотого стандарта»

3) разрешение свободного выхода крестьян из общины

4) создание корпуса жандармов

5) роспуск Учредительного собрания

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Что было одним из последствий финансовых и экономических реформ С. Ю. Витте?

1) ускорение процесса индустриализации России

2) укрепление позиций крестьянской общины

3) снижение роли иностранных капиталов в экономике России

4) установление серебряного рубля в качестве основы денежной системы

С. Ю. Витте был одним из инициаторов

1) проведения реформы управления государственными крестьянами

2) издания манифеста о незыблемости самодержавия

3) вступления России в Первую мировую войну

4) введения в России золотого стандарта рубля

Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите государственного деятеля, о котором идёт речь.

«В Петербурге его кипучая деятельность скоро вышла за рамки специальности, и он сделался авторитетом не только по железнодорожному вопросу, но и по вопросам экономической жизни страны. Его восхождение по ступеням чиновничьей иерархии было весьма быстро, и всего через несколько лет после прибытия в Петербург он уже встал во главе Министерства финансов. Он …сделался главой первого конституционного правительства России».

1) П. А. Столыпин

2) П. Н. Милюков

3) С. Ю. Витте

4) В. К. Плеве

Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

А) С. Ю. Витте

Б) С. П. Трубецкой

В) Г. В. Плеханов

Г) А. Д. Меншиков

ФАКТЫ

1) создание группы «Освобождение труда»

2) участие в Синопском сражении

3) организация Северного общества декабристов

4) руководство проведением денежной реформы

5) участие в Полтавской битве

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «С раннего утра до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы калёные, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в степи незнаемой… Черна земля под копытами костьми была засеяна, а кровию полита; горем взошли они по русской земле!

Что там шумит, что там звенит издалека рано перед зарёю? Игорь (к бою) полки возвращает: жаль ему милого брата Всеволода! Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы… Ярославна рано поутру плачет в Путивле на стене зубчатой…»

Б) «В сем положении наш центр и все вышеупомянутые резервы были подвержены сильному неприятельскому огню; все его батареи обратили внимание на курган, построенный накануне и защищаемый 18-ю батарейными орудиями, подкреплёнными всею 26-ою дивизиею под начальством генерал-лейтенанта Раевского. Избежать сего было невозможно, ибо неприятель усиливался ежеминутно противу сего пункта, важнейшего во всей позиции, и вскоре после того большими силами пошёл на центр наш под прикрытием артиллерии густыми колоннами, атаковал курганную батарею, успел овладеть оною…»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Описываемые события относятся к XV в.

2) Речь идет о Бородинском сражении.

3) События происходили во времена Александра I.

4) Описываемые события произошли на северо-восточной территории современной Украины.

5) Современником описываемых событий был С. Ю. Витте.

6) Описываемые события относятся к XII в.

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЕ

А) подавление антиордынского восстания в Твери в 1327 г.

Б) принятие Новоторгового устава 1667 г.

В) издание Манифеста 17 октября 1905 г.

Г) принятие Конституции «развитого социализма» 1977 г.

УЧАСТНИК

1) Афанасий Ордин-Нащокин

2) Сергей Витте

3) Юрий Долгорукий

4) Иван Калита

5) Владимир Ленин

6) Леонид Брежнев

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

| Век | Событие истории России | Событие истории зарубежных стран |

|---|---|---|

| (А) | Начало проведения денежной реформы С. Ю. Витте | Начало чартистского движения в Англии |

| XV в. | (Б) | (В) |

| (Г) | Основание Санкт-Петербурга | (Д) |

| XVI в. | (Е) | Заключение Утрехтской унии |

Пропущенные элементы:

1) начало деятельности Долгого парламента в Англии

2) XIX в.

3) Битва на р. Шелони

4) XVIII в.

5) падение Византийской империи

6) учреждение патриаршества в России

7) начало правления Людовика XV во Франции

8) избрание земским собором Михаила Федоровича на царство

9) XX в.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЕ

А) Московская битва

Б) основание Москвы

В) заключение Портсмутского мира

Г) церковный раскол

УЧАСТНИК

1) Георгий Жуков

2) Аввакум Петров

3) Юрий Долгорукий

4) Дмитрий Пожарский

5) Сергей Витте

6) Сергий Радонежский

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к государственной деятельности С. Ю. Витте.

| 1) КВЖД; | 2) Днепрогэс; | 3) казённая винная монополия; |

| 4) Совет министров; | 5) золотой рубль; | 6) ВСНХ. |

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)

А) царствование Фёдора Иоанновича

Б) укрепление древнерусской государственности в X–XI вв.

В) реформы С. Ю. Витте

Г) экономическая политика большевиков в 1917–1918 гг.

ФАКТ

1) создание первых приказов

2) установление золотого рубля

как основы денежной системы

3) замена системы полюдья

системой повоза

4) учреждение патриаршества

5) национализация банков

6) строительство Магнитогорского

металлургического комбината

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между событиями и их участниками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЕ

А) заключение Портсмутского мира с Японией

Б) создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)

В) изгнание поляков из Москвы

Г) «крестовый поход» в половецкую степь

УЧАСТНИК

1) С. Ю. Витте

2) Д. М. Пожарский

3) Владимир Мономах

4) Л. Д. Троцкий

5) И. В. Сталин

6) Андрей Боголюбский

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Прочтите отрывок из постановления.

«Важнейший очередной вопрос для нашей страны — вопрос земельный — может решить окончательно и правильно только Учредительное собрание, избранное всеобщим, равным, прямым и тайным народным голосованием. Но для такого решения необходимо предварительно собрать повсеместно сведения о земельных нуждах населения и подготовить к Учредительному собранию новый закон о земельном устройстве. С этой целью Временное правительство образовывает Главный земельный комитет, который исполнит эту работу при содействии местных губернских, уездных и волостных земельных комитетов.

[В работах комитета] примут участие представители Временного комитета Государственной думы, политических партий, Всероссийского крестьянского союза, Совета рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского союза кооперативов, губернских земельных комитетов и приглашенные Временным правительством лица.

Только таким путём, после тщательной разработки и всестороннего обсуждения на местах, может быть правильно подготовлен вопрос о земле. Явная ошибка думать, что каждая губерния, каждый уезд, каждая волость могут сами себе разрешить его. Большая беда грозит нашей родине, если население на местах, не дожидаясь решения Учредительного собрания, само возьмётся за немедленное переустройство земельного строя».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Данное постановление было издано в 1914 г.

2) В период, когда было издано данное постановление, Россия участвовала в Первой мировой войне.

3) В состав правительства, издавшего данное постановление, входил С. Ю. Витте.

4) Правительство, от имени которого издано данное постановление, просуществовало более двух дет.

5) В постановлении подчёркивается, что земельный вопрос должен решаться на местах, с преобладанием местной инициативы.

6) В том же году, к которому относится издание данного постановления, был издан Декрет о земле.

Прочтите отрывок из воспоминаний М. Э. Клейнмихель.

«Во время коронации императора часто сравнивали с Людовиком XVI. Как с прибытием Марии Антуанетты в Париж праздник обратился в траур, так и московские торжества ознаменовались большой катастрофой, повлекшей за собой много жертв. Обещана была раздача народу царских подарков. Толпы женщин и детей потянулись из разных деревень в Москву на _______________________ поле. Не было принято никаких мер предосторожности, и когда началась раздача подарков, вся толпа беспорядочно хлынула вперёд, спотыкаясь, падая в ямы, толкая и топча друг друга. Поле стало гигантской гекатомбой, символом постоянно царившего в России беспорядка. Когда я на следующий день проехала на парад, я увидела сотни телег, везущих целые горы трупов с торчащими руками и ногами, так как не сочли даже нужным чем-нибудь их прикрыть. Назначено было следствие для отыскания виновных.

В то время власть в Москве была разделена между генерал-губернатором, великим князем Сергеем Александровичем, и министром двора. Оба они друг друга обвиняли в произошедшем».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Воспоминания из отрывка относятся к 1905 г.

2) Император, о котором говорится в отрывке, — Николай II.

3) Пропущенное в тексте название — Дикое.

4) Современником событий, описываемых в отрывке, был С. Ю. Витте.

5) Автор считает причиной описываемой в отрывке трагедии отсутствие порядка в управлении.

6) Упоминаемый в отрывке великий князь стал впоследствии жертвой террористического покушения.

Прочтите отрывок из письма императора Николая II и укажите, в каком году происходили описанные в нём события.

«Представлялось избрать один из двух путей — назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу. И другой путь — предоставление гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний, союзов и т. д. Кроме того, обязательство проводить всякие законопроекты через Государственную думу <…> Это, в сущности, и есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и Алексеем Оболенским.

Мы обсуждали его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал».

1) 1905 г.

2) 1907 г.

3) 1914 г.

4) 1917 г.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «Я так и продолжала спокойно писать, как вдруг Нелидова, комнаты которой расположены надо мной, стремительно вошла ко мне, бледная от ужаса, хотя никогда прежде не входила без доклада.

— Как? — вскричала она. — Вы еще здесь? Так вы ничего не видали? Государя только что провезли по Миллионной в санях: он ранен…

Она не успела докончить фразу, как я уже побежала. Чтобы попасть в покои Государя, нужно было пройти через весь Зимний дворец. Старые слуги и солдаты, стоявшие на часах в больших залах, завидев меня издали, кричали:

— Да, Ваше Сиятельство, убили они его, злодеи, убили…»

Б)«В октябре революционные партии и профессиональные организации участвовали в организации всероссийской политической стачки. В ночь на 7 октября стачка началась на Московской железной дороге, а затем перекинулась на другие дороги. Парализовав движение на железных дорогах, стачка 13 октября была поддержана рабочими и служащими основных промышленных городов России. Участники выдвигали требования: свержение самодержавия и завоевание демократических свобод. Во всеобщей стачке приняло участие более 2 млн человек… 9 октября С. Ю. Витте обратился к царю с докладом: «Идея гражданской свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции… «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный», все повергнет в прах. Какою выйдет Россия из беспримерного испытания — ум отказывается себе представить; ужасы русского бунта могут превзойти все то, что было в истории». После экстренного совещания 16 октября царь одобрил проект манифеста. 17 октября манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», написанный Витте, опубликовали».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) События, которые описываются в источнике, происходили в 1917 году.

2) Одной из причин принятия, упоминаемого в источнике Манифеста, была всероссийская политическая стачка.

3) В то же царствование, к которому относятся описываемые события, Россия вступила в Крымскую войну.

4) Менее чем через три месяца после описанных во фрагменте событий, был принят «Манифест о незыблемости самодержавия».

5) Государь, упоминаемый в тексте, — Александр II.

6) Одна из политических партий, появившаяся после принятия Манифеста, упоминаемого во фрагменте, была названа в честь даты его принятия.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Задания Д11 № 189

Прочтите отрывок из статьи в газете (1911 г.) и укажите фамилию государственного деятеля, о котором в ней говорится.

«Он первым дал в Государственной думе верный тон для взаимоотношении между исполнительной и законодательной властью; он первый начертал ту программу обновления строя, которую он неуклонно проводил до последнего дня своей жизни и которая, надо полагать, будет осуществляться и впредь. Ибо для человека, погибшего трагической смертью на своём посту, не может и не должно быть лучшего признания заслуг, как если преемники его вдохновятся заветами, выработанными во время государственной бури и оправдавшими себя в той сравнительно тихой гавани, куда он привел Россию».

1) С. Ю. Витте

2) К. П. Победоносцев

3) М. Т. Лорис-Меликов

4) П. А. Столыпин

Всего: 103 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–103

Реформы Витте

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 31 Августа, 2022

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 31 Августа, 2022

Сергей Юльевич Витте жил с 1849 по 1915 год и был выдающимся государственным деятелем Российской империи как при Александре 3, так и при Николае II. Витте в период с 1892 по 1906 год занимал должности министра путей сообщения и министра финансов, а также Председателя Совета министров. Он был организатором проведения ряда реформ, в том числе экономических.

Карьера при императоре Александре III

Сергей Витте родился в Тифлисе в семье чиновника, а образование получил в Одессе на физико-математическом факультете местного университета.

Там же он начал карьеру на железной дороге и к 1889 году получил должность начальника департамента железнодорожных дел при министерстве финансов. В его деятельности на этом посту следует отметить скупку в казну частных железных дорог.

Следующим заметным шагом Витте стала разработка, совместно с известным химиком и экономистом Дмитрием Менделеевым, нового таможенного тарифа в 1891 году. В феврале 1892 года Сергей Витте на несколько месяцев стал министром путей сообщения и провёл реформу железнодорожных тарифов, а также ввёл металлические подстаканники.

Следующим этапом в его карьере стало назначение на пост министра финансов в августе 1892 года. На этому посту Витте также занимался вопросами железнодорожного строительства, в первую очередь Транссибирской магистралью, которую заложили в мае 1891 года. Витте считал, что её строительство нужно ускорить.

С целью повышения качества кадров Сергей Юльевич стал привлекать на службу лиц с высшим образованием и уделял особое внимание открытию новых учебных заведений. Он также смог ликвидировать скопления грузов на железных дорогах и заключить в 1894 году выгодный торговый договор с Германией.

Деятельность при императоре Николае II

К 1895–1897 годам относятся основные реформы С. Ю. Витте. Таковых было две: введение винной монополии и денежная реформа. Первая относится к 1895 году, то есть была проведена сразу после вступления на престол Николая II. Её итогом стало пополнение государственного бюджета за счёт монополизации очистки спирта и розничной оптовой торговли крепким спиртным. Частные лица могли производить спирт-сырец при условии платы косвенного налога — акциза.

В 1896 году Витте провёл переговоры с представителем Китая (империи Цин) Ли Хунчжаном и смог добиться разрешения на строительство КВЖД в Маньчжурии. Такой шаг ускорил соединение Владивостока с Забайкальем, что было необходимо из-за военной угрозы со стороны Японии.

1897 год в истории Российской империи запомнился не только проведением переписи населения, но и денежной реформой Витте. Её результатом стало введение в России обеспеченной золотым стандартом устойчивой валюты. Негативной стороной реформы оказалась нехватка денежной массы у населения. Обмен рублей на золото продолжался до июля 1914 года и был прекращён только из-за начала Первой мировой войны.

В 1898 году последовала реформа налогообложения торговли и промышленности, и её следствием стало широкое привлечение иностранного капитала. Через 10 лет в Российской империи вели свою деятельность почти 300 иностранных фирм.

Витте имел отношение и к аграрной реформе, начатой Петром Столыпиным в 1907 году. Ещё в 1898–1899 годах он смог добиться отмены в крестьянской общине круговой поруки и облегчить для крестьян порядок переселения на новые земли.

Последовавшая в 1898 году аренда Россией Ляодунского полуострова стал одной из предпосылок войны с Японией 1904–1905 годов. Витте, назначенный в 1903 году членом Государственного совета, был направлен Николаем II в США, в город Портсмут, для подписания мирного договора. Его условием стала уступка южной части Сахалина и Ляодунского полуострова.

Что мы узнали?

Кратко содержание государственных реформ Витте изучают в школьном курсе истории 10 класса: основной причиной проведения реформ было стремление министра ускорить развитие Российской империи. В докладе о разных этапах работы Витте важно упомянуть такие пункты: реформа железнодорожных тарифов, введение винной монополии и денежная реформа.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 78.

А какая ваша оценка?

Годы жизни:1849- 1915

«Все революции происходят оттого, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие народные потребности. Они происходят оттого, что правительства остаются глухими к народным нуждам» С.Ю. Витте

Содержание

- Из биографии.

- Направления деятельности С.Ю. Витте.

- Укрепление российской монархии и государственности.

- Дальнейшее укрепление экономики страны, развитие капиталистических отношений.

- Проведение мер по стабилизации финансовой системы страны.

- Совершенствование работы с кадрами.

- Меры по дальнейшему решению крестьянского и рабочего вопросов.

- Дипломатическая деятельность.

- ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Направления деятельности С.Ю. Витте.

Из биографии.

- В истории России есть немало великих государственных деятелей, которые многое сделали для процветания страны. Среди них — Сергей Юльевич Витте. Послужной список С.Витте довольно внушительный: Действительный статский советник (1899), статс-секретарь, почётный член Академии наук, министр путей сообщения (1892), министр финансов(1892-1903), председатель Комитета и Совета министров (1903-1906), член Государственного совета (с 1903).

- По происхождения Витте — голландец, он получил российское дворянство в 1856г. Имел высшее образование, окончил физико-математический факультет университета.

- С. Витте отличался политической дальновидностью, стремился воплотить в жизнь реформы, которые далеко опережали время. Будучи по своим взглядам монархистом, он легко улавливал новые явления в политической жизни стран , и именно ему принадлежали проекты многих реформ, проведённых императором. Не все были довольны его деятельностью. Не случайно не раз Витте подвергался опале — отставке. Но несомненно, что вклад в развитие страны С. Витте огромен.

Направления деятельности С.Ю. Витте.

Укрепление российской монархии и государственности.

По инициативе С. Витте и его активном участии были проведены важнейшие реформы в стране: издание Манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего гражданские свободы, создание Государственной думы, преобразование Государственного совета (он стал верхней палатой парламента), введение нового избирательного закона, изменения в Основных законах империи (Россия стала ограниченной монархией).

Дальнейшее укрепление экономики страны, развитие капиталистических отношений.

- Расширение влияния государства на экономику, которое проявлялось в регулировании внешней и внутренней торговли через систему налогов, проведение протекционистской политики. С. Вите провёл «первую российскую индустриализацию» в 1890-х годах, особое внимание уделяя развитию отечественной промышленности.

- Значительно расширился государственный сектор в экономике: отрывались крупные казённые предприятия, большая часть железных дорог была в руках государства, монополия на алкогольную продукцию (1894г).

- Дальнейшее укрепление частного предпринимательства , поддержка бизнеса государством. Активное поощрение со стороны государства развития отечественной промышленности .

- Широкое распространение получила концессия, то есть система госзаказов сдача на длительный срок по завышенным расценкам.

- Витте считал, что необходимого баланса между импортом и экспортом можно добиться путём продуманной таможенной политики.

- Активное привлечение иностранных инвесторов в экономику.

- Начато строительство Транссибирской железной дороги, КВЖД.

Проведение мер по стабилизации финансовой системы страны.

- Проведение финансовой реформы в 1897 году, был введён золотой стандарт, то есть свободный обмен рубля на золото. Введение гибкого налогового законодательства, что значительно увеличило поступления в госбюджет и уменьшило его дефицит.

- Активизация деятельности государственного банка.

Совершенствование работы с кадрами.

- Издание циркуляра о привлечении на службу лиц с высшим образованием.

- Добился права комплектовать состав министерств по опыту практической работы.

Меры по дальнейшему решению крестьянского и рабочего вопросов.

С.Витте предлагал ряд существенных мер в решении крестьянского и рабочего вопросов: превращение крестьян в собственников земли путём разрушения общины, введение рабочего законодательства, защищавшего рабочих от несчастных случаев, несправедливой деятельности администрации, улучшение условий работы и другое. Но в основном его предложения были отвергнуты императором. Многие положения С. Витте станут основой будущей столыпинской реформы.

Дипломатическая деятельность.

- Витте проявил незаурядные дипломатические способности, оказывая значительные влияния на внешнюю политику. Было подписано оборонительное соглашения с Китаем против Японии, о строительстве КВЖД на территории Маньчжурии.

- Подписание Портсмутского мира с Японией в 1905 г. было дипломатической победой Витте, так как Россия избежала крупной контрибуций. За это его удостоили титулом графа.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- С.Ю. Витте сыграл важную роль в реформировании России на рубеже веков. Его деятельность – это пример возможностей и в то же время беспомощности государственной системы.

- С. Витте внёс значительный вклад в совершенствование государственной системы России, был автором самых важных политических реформ, приведших страну к ограниченной монархии.

- Значительные изменения произошли и в экономике страны под руководством С. Витте: активно стала развиваться промышленность, усилился протекционизм в экономике, стабилизировалась финансовая система. Были созданы условия для развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций. Результатом стали высокие экономические показатели, промышленный подъём в 1909-1913 годах. В 1913 году Россия была на первом месте по темпам роста производства, хотя нерешённых проблем было ещё достаточно.

- Многое сделал С. Витте и во внешней политике. Здесь проявился настоящий дипломатический талант этого государственного деятеля. Удачные переговоры с Китаем, Германией, Японией — это результат во многом и лично С. Витте.

- Не всё из задуманного было воплощено в жизнь. В частности, не поддержаны были его предложения по решению крестьянского, рабочего вопроса. Реформаторская деятельность С. Витте не встречала одобрения среди высших консервативных кругов обществе, например, со стороны министра внутренних Плеве. Это привело к отставке в 1903 году, так как наметился спад экономики по некоторым показателям в связи с мировым экономическим кризисом. Но с 1905 года Витте снова во власти.

- Имя С.Ю. Витте стоит в одном ряду выдающихся государственных и политических деятелей России.

Автор: Мельникова Вера Александровна

Для пореформенной России характерно развитие капитализма вширь. Экономика пореформенной России характеризуется многоукладностью. Большое значение имели и такие особенности экономики и социальных отношений в России, как активное государственное вмешательство в экономику и слабое развитие частной собственности.

В 80-90‑гг. XIX в. был взят курс на модернизацию промышленности. Претворение его связано с реформаторской деятельностью И. Г. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте.

И. Г. Бунге (министр финансов 1881-1886), сторонник политики протекционизма (повышение таможенных пошлин), поддержки частных акционерных банков, реформирования системы налогообложения, ликвидации «временнообязанного» состояния (1881), создания Крестьянского банка (1882), отмены выкупных платежей (1885).

И. А. Вышнеградский (министр финансов 1887-1892) продолжал политику протекционизма: принят новый Таможенный тариф (1891), повышены косвенные налоги, усилена роль государства в регулировании хозяйственной деятельности частного предпринимательства, подчинение частных железных дорог государству. Эти меры обеспечили устойчивость финансовой системы.

С. Ю. Витте (министр финансов 1892-1903, председатель Комитета министров с 1903 г., председатель Совета министров 1905-1906), сторонник ускоренного промышленного развития страны.

Реформы Витте — попытка модернизации России

- Реформы в налоговой системе

С. Ю. Витте предпринял попытку реформирования торгово‑промышленного обложения.

В 1893 г. была изложена программа Министерства финансов по реформированию налоговой отрасли. 8 июня 1898 г. введен промысловый налог (основной и дополнительный). Основную же массу бюджетных поступлений составляли акцизные сборы от производства таких товаров, как водка, табак, спички, керосин и сахар. Был установлен государственный квартирный налог. В 1895 г. введена сахарная нормировка.

- Введение винной монополии

В 1894 г. была установлена государственная монополия на торговлю крепкими спиртными напитками. При С. Ю. Витте винная монополия давала около миллиона рублей поступлений в день.

- Реформы в железнодорожном хозяйстве

Еще в 1889 г. было издано Временное положение о железнодорожных тарифах. Витте публиковал новые редакции Положения и, маневрируя тарифными ставками, менял направления грузопотоков, поддерживая отечественного производителя.

Другое направление реформирования железнодорожного хозяйства при С. Ю. Витте — выкуп убыточных железных дорог государством. К 1902 г. 2/3 железных дорог России были выкуплены в собственность казны. В результате принятых мер железные дороги стали приносить государству чистый доход. За 1890‑е годы были построены новые линии: Среднеазиатская, Пермь‑Котласская, Вологодско‑Архангельская, Транссибирская магистраль. Интенсивное железнодорожное строительство способствовало экономическому развитию России, содействовало развитию тяжелой промышленности России.

- Денежная реформа

1893 г. — установлены таможенные пошлины (1 коп. за 100 руб.), запрещены сделки, основанные на курсовой разнице рубля, как и прочих ценностей, усилен контроль за биржевыми операциями в России и введен запрет на производство биржевых сделок маклерами‑иностранцами. Благодаря этим решениям колебания курса стали уменьшаться.

1897 г. — проведена финансовая реформа, суть которой заключалась во введении золотого обеспечения рубля и его свободной конвертации. Для стабилизации рубля Министерство финансов признало необходимым девальвировать кредитную денежную единицу на основе монометаллизма.

1898 г. — законодательно закреплены важнейшие элементы новой финансовой системы. Рубль стал одной из стабильнейших валют мира. Реформа способствовала интеграции России в систему мирового рынка.

Введение золотой валюты укрепило государственные финансы и стимулировало экономическое развитие. В конце XIX в. по темпам роста промышленного производства Россия обгоняла все европейские страны. Этому способствовал и широкий приток иностранных инвестиций в индустрию страны. Только за время пребывания С. Ю. Витте на посту министра их размер достиг 3 млрд руб. золотом.

- Деятельность Витте в сфере аграрного сектора экономики

Возглавив в 1902 г. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, Витте утверждал, что суть крестьянского вопроса — в замене общинной собственности на землю индивидуальной, призывал к свободному выходу крестьян из общины. Кроме отмены в 1903 г. круговой поруки за внесение прямых налогов, Витте мало что сделал на министерском посту против общины.

- Реформы в промышленности

Много внимания Витте уделял подготовке кадров для промышленности и торговли. К 1900 г. были учреждены и оснащены оборудованием 3 политехнических института, 73 коммерческих училища, учреждены или реорганизованы несколько промышленно-художественных заведений (Строгановское училище технического рисования), открыты 35 училищ торгового мореплавания.

Нарастание стачечного движения побудило правительство вернуться на путь усовершенствования фабричного законодательства. При участии Витте были разработаны и приняты законы об ограничении рабочего времени на предприятиях (1897), о вознаграждении рабочих, потерявших трудоспособность в результате несчастного случая на производстве (1903), о введении на фабриках и заводах института фабричных старост (1903).

Итоги реформ Витте

В конце 1890-х гг. С. Ю. Витте выступил за неограниченное привлечение иностранных капиталов в русскую промышленность и железнодорожное дело. Особенность проводимого Витте курса состояла в том, что он широко использовал исключительную экономическую силу власти. Орудиями государственного вмешательства служили Государственный банк и учреждения министра финансов, контролировавшие деятельность коммерческих банков. К 1900 г. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти.

За неограниченное использование государственного вмешательства Витте подвергался критике:

— со стороны приверженцев реформ 1860-х гг., считавших, что индустриализация возможна только через перемены в государственной системе — создание настоящего («объединенного») правительства и введение правительственного учреждения;

— в либеральных кругах «система» Витте воспринималась как «грандиозная экономическая диверсия самодержавия», отвлекавшая внимание населения от социально‑экономических и культурно-политических реформ.

Мировой экономический кризис (1900-1903) резко затормозил развитие промышленности; сократился приток иностранных капиталов, нарушилось бюджетное равновесие.

В начале XX в. происходили существенные изменения в экономике страны. Россия вступала в стадию монополистического капитализма, хотя отставание по темпам, объемам производимой продукции и техническим показателям по сравнению со странами Запада сохранялось. Первые монополии в России возникли в конце XIX в., в 1900-1903 гг. начался их бурный рост. В это время оформляются нефтяные тресты, крупнейшие синдикаты в металлургической («Продамет») и угольной («Продуголь») промышленности, в транспортном машиностроении («Продпаровоз» и «Продвагон»), в металлообрабатывающей промышленности (военно‑промышленная группа Русско‑Азиатского банка). Сложились мощные банковские монополии. Основу кредитной системы составляли Государственный банк, Центральный эмиссионный банк и акционерные коммерческие банки. Ведущую роль среди банковских монополий играли Русско‑Азиатский и Петербургский международные коммерческие банки. Активно в начале века шел процесс сращивания промышленных и банковских монополий.

Особенности социального развития пореформенной России

- Политическое развитие страны определяло дворянство, представители которого занимали ключевые посты в органах управления, владели большим земельным фондом. Процессы капиталистического развития страны втягивали в свою орбиту и дворянство: дворянское предпринимательство росло не только в сфере сельского хозяйства, но и в промышленности, железнодорожном и банковском деле.

- Увеличивались численность и удельный вес городского населения. Крупная, средняя и мелкая буржуазия, а также наемные рабочие определяли социальный облик города к концу XIX в. Появляется городской люмпен‑пролетариат. В 1880-1890 гг. в наиболее крупных городах (Москве, Петербурге, Киеве, Риге) появились электрическое освещение, трамвай, телефон и другие технические новшества.

- По данным Всероссийской переписи 1897 г., население страны разделялось:

— по сословному положению: крестьяне, мещане, потомственные и личные дворяне, купцы и почетные граждане, духовенство, «прочие» («инородцы», деклассированные элементы, не указавшие своей сословной принадлежности);

— по занятиям: сельскохозяйственное (77,2 %), торгово‑промышленное (17,3 %) и «непроизводительное» (5,5 %).

- Формируется промышленный пролетариат и промышленная буржуазия.

Особенности рабочего класса на рубеже XIX-XX вв.:

— формируются кадры постоянных рабочих, оторванных от земли и проживавших со своими семьями в крупных промышленных центрах;

— увеличивается удельный вес потомственных рабочих;

— значительная часть рабочих все еще сохраняет связь с землей, с деревней;

— ядро пролетариата в пореформенную эпоху составляют наемные рабочие в крупных промышленных заведениях и на железнодорожном транспорте;

— основным источником роста числа наемных рабочих в разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в сфере услуг стал промышленный и сельскохозяйственный отход крестьян;

— рост применения на фабриках женского и детского труда.

Особенности формирования промышленной буржуазии:

— из среды мелких товаропроизводителей выделялись представители торгового и ростовщического капитала;

— рост промышленного капитала и промышленной буржуазии был связан с переходом от мануфактуры к крупной машинной индустрии;

— социальной базой формирования промышленной буржуазии служили купечество, отчасти мещанство, но преимущественно представители разбогатевшего крестьянства. Известные династии русских фабрикантов: Гучковы, Коноваловы, Кокушкины, Кондрашевы, Гарелины, Зубковы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские — вышли из среды крестьянства;

— в 1870-1880‑е гг. возникли организации русской буржуазии для защиты своих предпринимательских интересов: 1873 г. — в Петербурге «Совет съездов представителей коммерческих банков»; 1874 г. — в Харькове «Совет съездов горнопромышленников Юга России»; 1880 г. — «Совет съездов горнопромышленников Уральской области»; 1884 г. — в Баку «Совет съездов нефтепромышленников» и др. Эти союзы впоследствии послужили основой для формирования крупных монополистических объединений.

- Слабое развитие «третьего сословия» вследствие недостаточного развития в России частной собственности.

Однако достигнутый уровень развития был недостаточен, не позволял российской промышленности успешно конкурировать с промышленностью более развитых стран Запада, а это означало отсутствие гарантий стабильности развития. Для обеспечения повышения доходности правительство использовало выгодные казенные заказы, монополизацию промышленности, высокий уровень эксплуатации, колониальную политику.

Было очевидно, что противоречия между феодализмом и капитализмом будут нарастать.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

С.Ю. Витте. Историческое сочинение

Сергей Юльевич Витте – крупный государственный деятель России конца XIX – начала ХХ вв., занимавший должности министра путей сообщения, министра финансов, председателя Комитета министров (1903-1906) и председателя Совета министров (1905-1906).

К числу его достижений относят введение в России «золотого стандарта», увеличение инвестиций из-за рубежа, активное железнодорожное строительство (в том числе Транссиб), ускорение темпов промышленного развития Российской империи.

Кроме того, Витте стал главным автором Манифеста 17 октября 1905 года, который учредил Государственную Думу и расширял гражданские свободы населения. Сергей Юльевич также известен как последовательный противник войны с Японией.

В своей деятельности Витте расширял разумное влияние государства на экономику, регулируя внешнюю и внутреннюю торговлю, совершенствуя налогообложение, ведя продуманную протекционистскую политику. В результате финансовой реформы в 1897 году был установлен «золотой стандарт» – свободный обмен рубля на золото, активизирована деятельность государственного банка.

При его непосредственном участии значительно расширился государственный сектор промышленности: было отрыто большое количество крупных и средних казённых предприятий, введена монополия на алкогольную продукцию. В то же время, поощрялось и частное предпринимательство. В частности, большое распространение получила система концессий – госзаказов, размещаемых на длительный срок на частных предприятиях и значительно укрепляющих их жизнеспособность. Витте по праву получил неофициальный титул «отца первой российской индустриализации».

Но с тем же успехом его можно назвать и «отцом массового железнодорожного строительства», и «отцом русского парламентаризма». Именно Витте стал главным автором октябрьского Манифеста 1905 года, после которого в России была учреждена Государственная Дума и был взят курс на парламентскую конституционную монархию.

Реформаторская деятельность Витте натолкнулась на упорное противодействие консервативных дворянско-помещичьих кругов. Главным его оппонентом был министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве, который был против демократических преобразований – считал, что они ведут к хаосу и революции. Витте напрасно предостерегал своих политических противников от вступления в войну с Японией. Эта война, которую Плеве в начале называл «маленькой и победоносной», оказалась в итоге затяжной и неудачной, нанесшей колоссальный ущерб бюджету и международному престижу России.

Главная причина преобразований Витте кроется в том, что Россия в эту эпоху неуклонно двигалась по пути капиталистического развития, и нужно было приводить государство и экономику в соответствие с новыми реалиями жизни. Сергею Юльевичу в целом удалось справиться с этой задачей. В эпоху его правления не было проведено лишь достаточной модернизации сельского хозяйства (из-за сопротивления консерваторов). Но ею в последующем занялся преемник Витте – Пётр Столыпин, который неоднократно говорил о том, что претворяет в жизнь идеи своего предшественника.

В высшей степени компетентный, трудолюбивый и дальновидный руководитель, Сергей Юльевич Витте оказал существенное влияние на дальнейшую историю России. Благодаря успешно проведённым под его руководством реформам; несмотря на поражение в русско-японской войне и революционные потрясения 1905-1907 гг., к началу 1910-х гг. наша страна демонстрировала невиданно высокие темпы промышленного роста.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Нарастание

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.

Реформы С.Ю.Витте

Для пореформенной России характерно развитие

капитализма вширь. Экономика пореформенной России характеризуется

многоукладностью. Большое значение имели и такие особенности экономики и

социальных отношений в России, как активное государственное вмешательство в

экономику и слабое развитие частной собственности.

В 80-90‑гг. XIX в. был взят курс на модернизацию

промышленности. Претворение его связано с реформаторской деятельностью И. Г.

Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте.

И. Г.

Бунге (министр

финансов 1881-1886), сторонник политики протекционизма (повышение таможенных

пошлин), поддержки частных акционерных банков, реформирования системы

налогообложения, ликвидации «временнообязанного» состояния (1881), создания

Крестьянского банка (1882), отмены выкупных платежей (1885).

И. А.

Вышнеградский (министр

финансов 1887-1892) продолжал политику протекционизма: принят новый Таможенный

тариф (1891), повышены косвенные налоги, усилена роль государства в

регулировании хозяйственной деятельности частного предпринимательства,

подчинение частных железных дорог государству. Эти меры обеспечили устойчивость

финансовой системы.

С. Ю.

Витте (министр

финансов 1892-1903, председатель Комитета министров с 1903

г., председатель Совета министров 1905-1906), сторонник ускоренного

промышленного развития страны.

Реформы Витте

— попытка модернизации России

1.

Реформы в налоговой системе

С. Ю. Витте предпринял попытку реформирования торгово‑промышленного

обложения.

В 1893 г. была изложена программа Министерства

финансов по реформированию налоговой отрасли. 8 июня 1898

г. введен промысловый налог (основной и дополнительный). Основную же массу

бюджетных поступлений составляли акцизные сборы от производства таких товаров,

как водка, табак, спички, керосин и сахар. Был установлен государственный

квартирный налог. В 1895 г. введена сахарная нормировка.

2.

Введение винной монополии

В 1894 г. была установлена государственная

монополия на торговлю крепкими спиртными напитками. При С. Ю. Витте винная

монополия давала около миллиона рублей поступлений в день.

3.

Реформы в железнодорожном хозяйстве

Еще в 1889

г. было издано Временное положение о железнодорожных тарифах. Витте публиковал

новые редакции Положения и, маневрируя тарифными ставками, менял направления

грузопотоков, поддерживая отечественного производителя.

Другое направление реформирования

железнодорожного хозяйства при С. Ю. Витте — выкуп убыточных железных дорог

государством. К 1902 г. 2/3 железных дорог России были выкуплены в

собственность казны. В результате принятых мер железные дороги стали приносить

государству чистый доход. За 1890‑е годы были построены новые линии:

Среднеазиатская, Пермь‑Котласская, Вологодско‑Архангельская, Транссибирская

магистраль. Интенсивное железнодорожное строительство способствовало

экономическому развитию России, содействовало развитию тяжелой промышленности

России.

4.

Денежная реформа

1893 г.

— установлены таможенные пошлины (1 коп. за 100 руб.), запрещены сделки,

основанные на курсовой разнице рубля, как и прочих ценностей, усилен контроль

за биржевыми операциями в России и введен запрет на производство биржевых

сделок маклерами‑иностранцами. Благодаря этим решениям колебания курса стали

уменьшаться.

1897 г.

— проведена финансовая реформа, суть которой заключалась во введении золотого

обеспечения рубля и его свободной конвертации. Для стабилизации рубля

Министерство финансов признало необходимым девальвировать кредитную денежную

единицу на основе монометаллизма.

1898 г.

— законодательно закреплены важнейшие элементы новой финансовой системы. Рубль

стал одной из стабильнейших валют мира. Реформа способствовала интеграции

России в систему мирового рынка.

Введение золотой валюты укрепило государственные

финансы и стимулировало экономическое развитие. В конце XIX в. по темпам роста

промышленного производства Россия обгоняла все европейские страны. Этому

способствовал и широкий приток иностранных инвестиций в индустрию страны.

Только за время пребывания С. Ю. Витте на посту министра их размер достиг 3

млрд руб. золотом.

5.

Деятельность Витте в сфере аграрного сектора экономики

Возглавив в 1902

г. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, Витте

утверждал, что суть крестьянского вопроса — в замене общинной собственности на

землю индивидуальной, призывал к свободному выходу крестьян из общины. Кроме

отмены в 1903 г. круговой поруки за внесение прямых налогов, Витте мало что

сделал на министерском посту против общины.

6.

Реформы в промышленности

Много внимания Витте уделял подготовке кадров для

промышленности и торговли. К 1900 г. были учреждены и оснащены оборудованием 3

политехнических института, 73 коммерческих училища, учреждены или

реорганизованы несколько промышленно-художественных заведений (Строгановское

училище технического рисования), открыты 35 училищ торгового мореплавания.

Нарастание стачечного движения побудило

правительство вернуться на путь усовершенствования фабричного законодательства.

При участии Витте были разработаны и приняты законы об ограничении рабочего

времени на предприятиях (1897), о вознаграждении рабочих, потерявших

трудоспособность в результате несчастного случая на производстве (1903), о

введении на фабриках и заводах института фабричных старост (1903).

Итоги реформ

Витте

В конце 1890-х гг. С. Ю. Витте выступил за

неограниченное привлечение иностранных капиталов в русскую промышленность и

железнодорожное дело. Особенность проводимого Витте курса состояла в том, что

он широко использовал исключительную экономическую силу власти. Орудиями

государственного вмешательства служили Государственный банк и учреждения

министра финансов, контролировавшие деятельность коммерческих банков. К 1900

г. Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти.

За неограниченное использование государственного

вмешательства Витте подвергался критике:

— со стороны приверженцев реформ 1860-х гг.,

считавших, что индустриализация возможна только через перемены в

государственной системе — создание настоящего («объединенного») правительства и

введение правительственного учреждения;

— в либеральных кругах «система» Витте

воспринималась как «грандиозная экономическая диверсия самодержавия»,

отвлекавшая внимание населения от социально‑экономических и

культурно-политических реформ.

Мировой экономический кризис (1900-1903) резко

затормозил развитие промышленности; сократился приток иностранных капиталов,

нарушилось бюджетное равновесие.

В начале XX в. происходили существенные изменения

в экономике страны. Россия вступала в стадию монополистического капитализма,

хотя отставание по темпам, объемам производимой продукции и техническим

показателям по сравнению со странами Запада сохранялось. Первые монополии в

России возникли в конце XIX в., в 1900-1903 гг. начался их бурный рост. В это

время оформляются нефтяные тресты, крупнейшие синдикаты в металлургической

(«Продамет») и угольной («Продуголь») промышленности, в транспортном машиностроении

(«Продпаровоз» и «Продвагон»), в металлообрабатывающей промышленности (военно‑промышленная

группа Русско‑Азиатского банка). Сложились мощные банковские монополии. Основу

кредитной системы составляли Государственный банк, Центральный эмиссионный банк

и акционерные коммерческие банки. Ведущую роль среди банковских монополий

играли Русско‑Азиатский и Петербургский международные коммерческие банки.

Активно в начале века шел процесс сращивания промышленных и банковских

монополий.

Особенности

социального развития пореформенной России

1.

Политическое развитие страны

определяло дворянство, представители которого занимали ключевые посты в органах

управления, владели большим земельным фондом. Процессы капиталистического

развития страны втягивали в свою орбиту и дворянство: дворянское

предпринимательство росло не только в сфере сельского хозяйства, но и в

промышленности, железнодорожном и банковском деле.

2.

Увеличивались численность и

удельный вес городского населения. Крупная, средняя и мелкая буржуазия, а также

наемные рабочие определяли социальный облик города к концу XIX в. Появляется

городской люмпен‑пролетариат. В 1880-1890 гг. в наиболее крупных городах

(Москве, Петербурге, Киеве, Риге) появились электрическое освещение, трамвай,

телефон и другие технические новшества.

3.

По данным Всероссийской

переписи 1897 г., население страны разделялось:

— по сословному положению: крестьяне, мещане,

потомственные и личные дворяне, купцы и почетные граждане, духовенство,

«прочие» («инородцы», деклассированные элементы, не указавшие своей сословной

принадлежности);

— по занятиям: сельскохозяйственное (77,2 %),

торгово‑промышленное (17,3 %) и «непроизводительное» (5,5 %).

4.

Формируется промышленный

пролетариат и промышленная буржуазия.

Особенности

рабочего класса на рубеже XIX-XX вв.:

— формируются кадры постоянных рабочих,

оторванных от земли и проживавших со своими семьями в крупных промышленных

центрах;

— увеличивается удельный вес потомственных

рабочих;

— значительная часть рабочих все еще сохраняет

связь с землей, с деревней;

— ядро пролетариата в пореформенную эпоху

составляют наемные рабочие в крупных промышленных заведениях и на

железнодорожном транспорте;

— основным источником роста числа наемных рабочих

в разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в сфере услуг

стал промышленный и сельскохозяйственный отход крестьян;

— рост применения на фабриках женского и детского

труда.

Особенности

формирования промышленной буржуазии:

— из среды мелких товаропроизводителей выделялись

представители торгового и ростовщического капитала;

— рост промышленного капитала и промышленной

буржуазии был связан с переходом от мануфактуры к крупной машинной индустрии;

— социальной базой формирования промышленной

буржуазии служили купечество, отчасти мещанство, но преимущественно

представители разбогатевшего крестьянства. Известные династии русских

фабрикантов: Гучковы, Коноваловы, Кокушкины, Кондрашевы, Гарелины, Зубковы,

Морозовы, Прохоровы, Рябушинские — вышли из среды крестьянства;

— в 1870-1880‑е гг. возникли организации русской

буржуазии для защиты своих предпринимательских интересов: 1873

г. — в Петербурге «Совет съездов представителей коммерческих банков»; 1874

г. — в Харькове «Совет съездов горнопромышленников Юга России»; 1880

г. — «Совет съездов горнопромышленников Уральской области»; 1884

г. — в Баку «Совет съездов нефтепромышленников» и др. Эти союзы впоследствии

послужили основой для формирования крупных монополистических объединений.

5.

Слабое развитие «третьего

сословия» вследствие недостаточного развития в России частной собственности.

Однако достигнутый уровень развития был

недостаточен, не позволял российской промышленности успешно конкурировать с

промышленностью более развитых стран Запада, а это означало отсутствие гарантий

стабильности развития. Для обеспечения повышения доходности правительство

использовало выгодные казенные заказы, монополизацию промышленности, высокий

уровень эксплуатации, колониальную политику.

Было очевидно, что противоречия между феодализмом

и капитализмом будут нарастать.