Тезисы

- Музыка может помочь человеку почувствовать красоту, вновь пережить моменты прошлого

- Сила искусства способна перевернуть жизнь человека

- Картины по-настоящему талантливого художника отражают не только внешний облик, но и душу человека

- В тяжелых ситуациях музыка воодушевляет человека, дает ему жизненных сил

- Музыка способна передать людям мысли, которые невозможно выразить словами

- К сожалению, искусство может подтолкнуть человека к духовной деградации

Аргументы

Л.Н. Толстой «Война и мир». Николай Ростов, проигравший в карты огромную для его семьи сумму денег, пребывает в удрученном, подавленном состоянии. Он не знает, как поступить, как признаться во всем родителям. Уже дома он слышит прекрасное пение Наташи Ростовой. Эмоции, вызванные музыкой и пением сестры, переполняют душу героя. Николай Ростов осознает, что в жизни нет ничего более важного, чем все это. Сила искусства помогает ему побороть страх и признаться во всем отцу.

Л.Н. Толстой «Альберт». В произведении мы узнаем историю о бедном скрипаче, обладающем выдающимся талантом. Оказавшись на балу, молодой человек начинает играть. Своей музыкой он настолько трогает сердца людей, что тут же перестает казаться им нищим и уродливым. Слушатели будто вновь переживают лучшие моменты своей жизни, возвращаются к тому, что утрачено безвозвратно. Музыка настолько сильно влияет на Делесова, что по щеках мужчины начинают течь слезы: благодаря музыке он переносится в свою молодость, вспоминает первый поцелуй.

К.Г. Паустовский «Старый повар». Перед смертью слепой старый повар просит свою дочь Марию выйти на улицу и позвать любого человека, чтобы он исповедал умирающего. Мария делает это: на улице она видит незнакомца и передает просьбу отца. Старый повар признается молодому человеку, что в жизни совершил только один грех: из сервиза графини Тун украл золотое блюдце, чтобы помочь больной жене Марте. Желание умирающего было простым: снова увидеть жену такой, какая она была в молодости. Незнакомец начинает играть на клавесине. Сила музыки оказывает на старика такое сильное влияние, что он видит моменты из прошлого как наяву. Молодой человек, подаривший ему эти минуты, оказывается Вольфгангом Амадеем Моцартом, великим музыкантом.

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». В лесах Бергена великий композитор Эдвард Григ встречает Дагни Педерсен, дочь местного лесника. Общение с девочкой побуждает композитора написать для Дагни музыку. Зная, что ребенок не может оценить всю прелесть классических произведений, Эдвард Григ обещает сделать подарок для Дагни через десять лет, когда ей исполнится восемнадцать. Композитор верен своему слову: через десять лет Дагни Педерсен неожиданно для себя слышит посвященное ей музыкальное произведение. Музыка вызывает бурю эмоций: она видит свой лес, слышит шум моря, пастуший рожок, свист птиц. Дагни плачет слезами благодарности. Эдвард Григ открыл для нее то прекрасное, чем на самом деле должен жить человек.

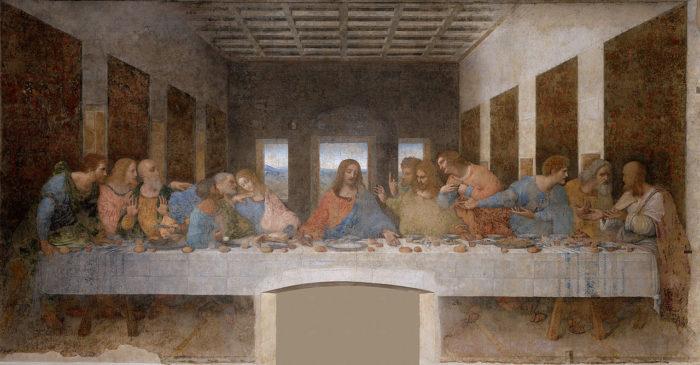

Н.В. Гоголь «Портрет». Молодой художник Чартков совершенно случайно на последние деньги приобретает загадочный портрет. Главная особенность этого портрета — невероятно выразительные глаза, кажущиеся живыми. Необычная картина не дает покоя всем, кто ее видит: каждому кажется, что глаза следят за ним. Позже оказывается, что портрет написал очень талантливый художник по просьбе ростовщика, история жизни которого поражает своей таинственностью. Он вложил все усилия, чтобы передать эти глаза, но потом понял, что это глаза самого дьявола.

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». Написанный Бэзилом Холлуордом портрет молодого красавца Дориана Грея — лучшее произведение художника. Сам молодой человек восхищен своей красотой. Лорд Генри Уоттон говорит ему, что это не вечно, потому что все люди стареют. В чувствах юноша желает, чтобы вместо него старел этот самый портрет. Позже становится понятно, что желание сбывается: любой поступок, совершенный Дорианом Греем, отражается на его портрете, а сам он остается прежним. Молодой человек начинает совершать бесчеловечные, безнравственные поступки, и это никак на нем не отражается. Дориан Грей совсем не меняется: к сорока годам он выглядит так же, как и в юности. Мы видим, что великолепная картина вместо благотворного влияния разрушает личность.

А.Т. Твардовский «Василий Теркин». Музыка способна согреть душу человека даже в тяжелое военное время. Василий Теркин, герой произведения, играет на гармони убитого командира. От музыки людям становится теплее, они идут на музыку как на огонь, пускаются в пляс. Это позволяет им хоть на какое-то время забыть о невзгодах, трудностях, несчастьях. Товарищи убитого командира отдают гармонь Теркину, чтобы он и в дальнейшем веселил свою пехоту.

В. Короленко «Слепой музыкант». Для героя произведения, музыканта Петруся, музыка стала истинным смыслом жизни. Слепой от рождения, он был очень чувствителен к звукам. Когда Петрусь был ребенком, его привлекла мелодия дудки. Мальчик начал тянуться к музыке и в дальнейшем стал пианистом. Скоро он прославился, о его таланте много говорили.

А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда». Люди старались избегать Якова Матвеевича, мрачного и грубого человека. Но случайно найденная мелодия затронула его душу: Якову Матвеевичу впервые стало совестно за то, что он обижал людей. Герой наконец-то понял, что без злобы и ненависти окружающий мир был бы просто прекрасен.

Проблемы и аргументы для сочинения ЕГЭ на тему: Искусство

Автор: ·

Опубликовано 22.07.2020

· Обновлено 22.07.2020

Многомудрый Литрекон подготовил для Вас аргументы из литературы к ЕГЭ про искусство. Она поможет освежить в памяти эпизоды из произведений, которые послужат примерами для экзаменационных сочинений на тему, связанную с искусством. Это очень широкая тема, которую можно раскрыть по-разному. В зависимости от тезиса, от того, как Вы сузили тему, следует выбирать и иллюстрации из книг. Так что ниже приводим подборку разнообразных эпизодов. Каждый подзаголовок отражает популярную проблему искусства, которая часто фигурирует в экзаменационных заданиях.

Содержание:

- 1 Роль искусства в жизни человека

- 2 Особенности искусства

- 3 Влияние искусства на человека

- 4 Роль искусства на войне

- 5 Отношение к искусству

Роль искусства в жизни человека

- К.Г. Паустовский, «Корзина с еловыми шишками». «…Вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек», — говорит Дагни, главная героиня рассказа К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Эти слова относятся к музыке композитора Эдварда Грига, которого девочка встречает однажды в лесу. Мужчина хочет сделать подарок юной Дагни, но в тот момент у него ничего нет с собой. Тогда Э. Григ обещает, что свой подарок обладательница корзины с еловыми шишками получит через десять лет. Спустя десятилетие девушка слышит на концерте симфонической музыки композицию, «посвящённую дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен, по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет». Это и был подарок Эдварда Грига. Мелодия пробуждает в душе героини множество разнообразных эмоций и воспоминаний. Таким образом, искусство пробудило в девушке чувство прекрасного, вдохновило её на жизнь и радость, заставило испытать неизвестные до этого сильные чувства.

- Б.Л. Пастернак, «Доктор Живаго». «…Искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования», — пишет Б.Л. Пастернак. Главный герой романа «Доктор Живаго» — Юрий Живаго — пишет стихи. Поэт — это не его профессия. Это дело, которым он занимается для души. Стихотворения помогают ему выразить внутренние переживания, осмыслить происходящие в жизни события, запечатлеть значимые моменты. Мгновения творчества для Юрия Живаго были чем-то особенным, невероятным и замечательным. «После двух-трёх легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытывал приближение того, что называется вдохновением», — так пишет автор о своём герое. Таким образом, искусство неразрывно связано с внутренним миром человека, творца. Оно помогает поделиться эмоциями и впечатлениями, приоткрыть завесу тайны, которой закрыта человеческая душа от внешнего мира. Только настоящая и высокоорганизованная личность способна как создавать искусство, так и воспринимать и глубоко чувствовать его.

- М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Знаменитая фраза «Рукописи не горят» принадлежит именно М.А. Булгакову. Её можно найти на страницах романа «Мастер и Маргарита». Михаил Афанасьевич затрагивает проблему искусства, которое стремится донести до людей правду. И приведённая в начале цитата — это метафора, которая значит, что истину невозможно скрыть. Роман Мастера о Понтии Пилате не приняли его современники, потому что в нем было много лишней информации, которая никак не вписывалась в идеологию пролетарской диктатуры. Однако роль искусства в жизни человека и общества никак не ограничить, никак не умалить, поэтому правда, воспроизведенная на страницах произведения, все равно выходит наружу: многие советские люди уверовали в то, что суд над Иешуа состоялся, как и казнь, как и последующее за ней воскрешение. Примечательно, что после бесед с Мастером и пересказа его романа Иван Бездомный, советский поэт, меняется и отрекается от ложных ценностей, ложного искусства. Несмотря на цензурные запреты и давление на автора, роман остался в целости и сохранности. Его воскрешение из пепла оставляет читателю надежду на то, что великая книга найдет своего читателя, пусть и после смерти Мастера.

Особенности искусства

- М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита». В романе поднимается вопрос о реальной цели искусства. М.А. Булгаков рисует сатирический образ литературной ассоциации — МАССОЛИТ. Писатели там стремятся получить бесплатную путёвку, квартиру, заработать больше денег, вкусно и много поесть. И ни слова о творчестве, о том, чтобы оставить след в искусстве и обществе после себя, о том, чтобы попытаться изменить что-то в стране, в мире с помощью своих произведений, донести правду до людей, рассказать о проблемах, предложить варианты их решения. М.А. Булгаков ни разу не проиллюстрировал то, как писатели МАССОЛИТа пишут, творят, создают. При этом читатель регулярно наблюдает эпизоды, где герои едят, даже объедаются, и борются за награды и привилегии. Председателем МАССОЛИТа был Михаил Берлиоз. Не случайно он погибает в самом начале романа. Это яркое подтверждение тому, что праздный образ жизни под предлогом мнимого искусства ведёт только к гибели — умирает душа, а вслед за ней и тело. Вместе с тем настоящие творцы, настоящие писатели оказываются в психиатрической больнице, потому что они преследуют подлинные цели искусства — донести до людей проблески истины, изменить общество к лучшему, дать публике пищу для размышления и повод для рефлексии. Именно поэтому их творчество не принимают чиновники: оно заставляет людей думать и анализировать то, что происходит вокруг.

- А.И. Куприн, «Гранатовый браслет». В произведении А.И. Куприна «Гранатовый браслет» упоминание сонаты Л. Бетховена встречается ещё в эпиграфе. Однако в самой повести эта мелодия звучит лишь в конце. Музыка становится символом настоящей самоотверженной любви, которую был способен испытать Желтков — безответно полюбивший Веру Николаевну и погибший от собственных рук. Желтков в своём письме просит героиню послушать сонату Л. Бетховена. Читателю неизвестно, как именно ушёл из жизни Желтков, мы знаем лишь то, что это было самоубийство. Герой не выдержал страданий, не выдержал отказа возлюбленной. После смерти Желткова Вера Николаевна попросила свою подругу Женни Рейтер — хорошую пианистку — сыграть что-нибудь на фортепиано. Прозвучала та самая соната немецкого композитора, о которой писал некогда Желтков. Услышав эти ноты, Вера Николаевна почувствовала, что упустила истинную любовь, но вместе с тем ощутила, что Желтков простил её. Таким образом, искусство помогло человеку почувствовать нечто неподдельное, искреннее, осознать то, что раньше было непонятно, скрыто, избавиться от заблуждений. Музыка словно стала переводчиком с языка чувств и эмоций, помогла донести их до адресата.

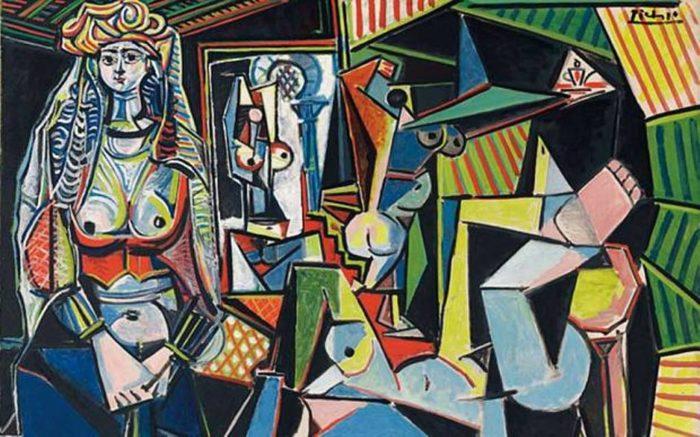

- А.С. Пушкин, «Моцарт и Сальери». А.С. Пушкин в своём произведении «Моцарт и Сальери» проиллюстрировал разницу между настоящим искусством и ремеслом, между творцом, который стремится изменить мир и повлиять на людей, и тем, кто желает прославиться и заработать. Героями пьесы стали два музыканта, два композитора — Моцарт и Сальери. Первый — гений, талантливый творец, его сочинения имели небывалый успех. Второй — жаждет славы, завидует, постоянно стремится обогнать соперника, но у него ничего не получается. Он пишет неплохие мелодии, но не гениальные. Тогда, отчаявшись, Сальери решает убить коллегу. Он подсыпает яд Моцарту. Но смерть оппонента, конечно же, не помогла Сальери стать более успешным, более талантливым. Дело было не в Моцарте, а в отношении самого Сальери. Он изначально пытался превзойти кого-то, сравнивал своё творчество с чужим, хотел прославится. Целью его искусства было не радовать слушателей, не создавать нечто прекрасное, не вдохновлять людей. Блеск славы и богатства ослепил Сальери. Его музыка исходила не из его души и сердца, она не служила живительной силой для людей, в отличие от композиций Моцарта.

Влияние искусства на человека

- Л.Н. Толстой, «Война и мир». Брат Наташи Ростовой — Николай — проиграл очень большие деньги в карты своему товарищу Фёдору Долохову. Ему было стыдно, но он не решался рассказать правду родителям, ведь для них эта сумма была огромной. Придя домой, Николай был в раздражении на всех членов семьи, потому что чувствовал себя виноватым. Но вдруг он услышал, как Наташа поёт, пока Соня играла на фортепиано. Это пробудило в нём душевные силы, желание жить и исправлять ошибки. Если раньше он всерьез задумывался о суициде, то теперь он смог признаться в совершённом отцу. Таким образом, искусство воодушевило героя, помогло ему остаться честным и верным семье. Этот эпизод из романа-эпопеи Л.Н. Толстого — ещё один яркий пример живительной силы искусства, которая толкает людей на верные и смелые поступки, помогает преодолевать страх, признать свои ошибки и исправить их.

- В.Г. Короленко, «Слепой музыкант». В произведении В.Г. Короленко «Слепой музыкант» искусство выступает как живительная сила для человека. Неслучайно слово «музыкант» даже вынесено автором в название повести. Главный герой — Пётр. Читатель встречает его совсем юным мальчишкой и на протяжении всей книги наблюдает его взросление — в буквальном смысле и в переносном. Пётр и есть тот самый слепой музыкант, о котором сообщает заголовок. Музыка становится для маленького пятилетнего Петруси другом, который помогает знакомиться с внешним миром. Именно тогда мальчик слышит, как играет на дудке конюх Иохим. В итоге именно музыка спасает Петра, он учится играть на фортепиано, становится профессиональным и весьма успешным музыкантом. В конце повести у него появляется любящая и любимая жена, рождается сын. Но если бы не искусство, Петрусь замкнулся бы в себе ещё в раннем детстве, продолжил испытывать страх и отчуждённость перед окружающим миром, жалеть себя самого, сокрушаться о своём бедственном положении и страшном недуге. Музыка оказалась настоящим вдохновителем и живительной силой для героя. Искусство наполнило смыслом жизнь Петра.

Роль искусства на войне

- А.Т. Твардовский, «Василий Тёркин». Главный герой — оптимистичный солдат Василий Тёркин. Зима. Идёт война. Василий Тёркин возвращается из госпиталя обратно на фронт, вылечив раненую руку. По пути он встречает грузовик. Шофёр предложил подвезти героя. Едут. Остановились. Водитель жалуется, что «во всей колонне» нет гармони. Выясняется, что музыкальный инструмент есть. Только хозяин той гармони уже погиб на войне. Тогда Василий сыграл на гармони — и от музыки солдатам стало теплее на душе. Мелодия и песня о трёх танкистах подбодрили бойцов, подняли дух, придали сил двигаться дальше, а в ком-то пробудили воспоминания о близких людях — например, о погибшем недавно хозяине гармони. Играющего на инструменте начали окружать товарищи — всем хотелось послушать, насладиться музыкой. Таким образом, искусство способно подбадривать, наделять людей силами двигаться дальше и совершать новые подвиги.

- К.Г. Паустовский, «Струна». В произведении описывается героическая оборона советских солдат, которые в 1941 году приняли страшный удар и не были к нему готовы. Автор изображает одно из таких героических мест, где бои были наиболее ожесточенными. Война застала на Эзеле труппу актеров и музыкантов. Один из них, скрипач Егоров, был вынужден играть на одной струне своей скрипки, потому что остальные страны порвали осколки снарядов, а другие достать было негде. Но даже так, на одной струне, музыкант погрузил публику в восторженный трепет. Солдаты были растроганы, их души были охвачены ликованием. Искусство вселило в них уверенность в завтрашнем дне и усилило их веру в себя. Такая поддержка была незаменима в минуты опасности.

Отношение к искусству

- Н.В. Гоголь, «Портрет». Главный герой повести — художник Чартков. Он стремится заработать как можно больше денег, мечтает о богатстве и славе. Главным поворотом в его судьбе стала покупка магического портрета ростовщика, в котором он чудом нашел спрятанные деньги. С этого момента для него живопись — не искусство, не любимое дело, не отрада для души. Для него это лишь ремесло, способ заработать и прославиться. Алчность губит героя. Чартков выбирает безнравственный жизненный путь. И в конце умирает — как морально, духовно, так и физически. Ему противопоставлен другой художник, чьё полотно — портрет — он покупает. Автор этой картины ушёл в монастырь, отказавшись от материальных ценностей. Однако перед этим успел написать зловещий портрет ростовщика, и за это он раскаивался в течение многих лет. Таким образом, Н.В. Гоголь напоминает о том, что истинное искусство исполнено морали и нравственности, истинный художник ставит духовное развитие и пользу обществу выше, чем стремление к известности, к славе, к богатству.

- А.П. Чехов «Чайка». В пьесе А.П. Чехова «Чайка» стоит обратить внимание на героиню Нину Заречную. Девушка мечтала о сцене, стремилась стать актрисой. Даже играла в провинциальном театре, где режиссёром был Константин Треплев. Он тоже жил театром — вернее, написанием пьес, сценариев. Молодые люди были влюблены друг в друга. Но жизнь сложилась так, что они расстались, — Нина полюбила другого писателя, Тригорина. Тригорин же относился к творчеству не как к чему-то прекрасному и вдохновляющему, а как к ремеслу, которое служит лишь средством заработка и славы. Вскоре Тригорин бросит Нину и вернётся к матери Треплева — Аркадиной. Та тоже актриса. Но она абсолютно не верит в сына, в его талант, в его успех. Ей не нравятся нововведения, которые использует Треплев в создании своих пьес. Таким образом, это пример того, как люди относятся к искусству и как разнится это отношение. Есть те, кто по-настоящему в него верят и «горят» любимым делом. Но эту веру губят люди, которые оказались рядом — Аркадина и Тригорин, циничные и чёрствые, они гонятся за блеском славы и богатства. Нина не стала актрисой. Треплев покончил жизнь самоубийством. Зато Аркадина и Тригорин продолжили наживаться на своих устаревших достижениях, делая одно и то же — то, что так нравится неразборчивой публике.

Автор: Мария Сербина

Метки: 11 классаргумент из литературыЕГЭ по литературеЕГЭ по русскому языкупример из литературыпроблема искусства

Читайте также:

Проблемы и аргументы к сочинению на ЕГЭ по русскому на тему: Искусство

Многие авторы говорят об искусстве, ведь это их призвание. Поэтому проблемы, связанные с творчеством, часто фигурируют в текстах для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Мы собрали наиболее популярные из них, подобрав литературные аргументы к каждой проблеме.

Содержание:

- 1 Роль искусства в жизни человека

- 2 Влияние искусства на жизнь человека

- 3 Понимание ценности искусства

- 4 Взаимодействие формы и содержания в искусстве

- 5 Взаимодействие искусства и власти

Роль искусства в жизни человека

- Петрусь, герой повести В. Короленко «Слепой музыкант», с детства чуток к миру звуков, потому что для него это единственная возможность ощутить мир (он родился слепым). Для Петруся искусство – отдушина, способ самовыражения. Герой слушает игру конюха Иохима на дудочке, а вскоре сам начинает играть на фортепьяно. Ему пришлось пройти через многие испытания, чтобы добиться признания. Петрусь не просто играет, он чувствует музыку, передает в ней жизнь и народные чаяния.

- Яков, герой рассказа А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда», относится безразлично к искусству, видя в нем лишь работу. Но он ощущает силу искусства, когда на него наваливается тоска о прожитой зря жизни. Тогда у Якова выходит настолько жалобная и прочувствованная мелодия, что он плачет. Герой умирает, а свою скрипку и музыку передает еврею Ротшильду, на которого постоянно нападал при жизни. И композиция продолжает жить.

Влияние искусства на жизнь человека

- Нина, героиня пьесы А.П. Чехова «Чайка», увлечена театром, мечтает стать актрисой. Но ее родители категорически против такой карьеры для дочери. Нина идет против семьи, уезжает из дома, играет много, но плохо, «с завываниями». Однако после перенесенных трагедий: разрыва с любимым, смерти ребенка – героиня решает изменить свою жизнь, едет в провинцию, чувствуя в себе способность играть совершенно по-новому. Искусство для Нины – вся жизнь, с ее радостями и трагедиями.

- Николай Ростов, герой романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», проиграл в карты крупную сумму. Приехал домой он в ужасном состоянии: где найти столько денег, как сказать о проигрыше бедной семье? Но когда молодой человек услышал пение сестры Наташи, то оно захватило его и избавило от гнетущего состояния, потому что все эти карты, деньги, шулеры – все это приходит и уходит. А искусство вечно, оно остается навсегда.

Понимание ценности искусства

- Наташа Ростова, героиня романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», обладает удивительным музыкальным чутьем. Она не только поет сама, но и слышит подлинное искусство в музыке других. Девушка пускается в пляс под народную мелодию, потому что ее переполняет восторг от удивительного мира звука. Наташа видит в музыке целый мир, она сближается с народом в его понимании. Именно эта чуткость и делает Ростову любимой героиней автора.

- Василий Теркин, герой одноименной поэмы А. Твардовского, в главе «Гармонь» играет на этом инструменте. От звуков музыки будто стало теплее холодной зимой, повеяло домом, родными местами. И уже не чувствовалась боль в отмороженных пальцах, а ноги сами пускались в пляс. Музыка разогнала тягостные мысли, в этом небольшой эпизоде бойцы отдохнули от трагических военных событий, хотя бы на миг забылись, отодвинув страх и усталость. Именно поэтому Тёркину гармонь и подарили, он песней согрел сердца людей.

Взаимодействие формы и содержания в искусстве

- А. Михайлов в книге «Маяковский» описывает биографию великого поэта. Знаменитого футуриста постоянно порицали по различным причинам за форму его произведений, будто бы не видя подлинного масштаба их содержания. Рваные строчки, неологизмы, желтая кофта как основа эпатажных выступлений – все это не так важно, главное – смысл и поднимаемые проблемы. Владимир Маяковский был футуристом, но, в отличие от других коллег по цеху, он не замыкался в этой форме, поэтому и стал классиком.

- Сальери, герой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», овладел в совершенстве ремеслом музыканта, «алгеброй искусства». Однако гением он не был, в отличие от Моцарта, потому завидовал, считал, что Моцарт ведет себя неподобающе. Для последнего же главное содержание: творить можно где и когда угодно, главное – то, что получится, а каких-то правил и рамок не существует. Из-за зависти Сальери отравил своего удачливого коллегу, но так и познал тайны его совершенства.

Взаимодействие искусства и власти

- Мастер, герой романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написал гениальный роман. Однако этот роман идеологически не соответствовал государственному курсу, так как включал в себя библейские мотивы. Роман Мастера начали травить критики, а он сам оказался в каких-то темных застенках, о которых автор умалчивает. Все эти страдания привели героя в сумасшедший дом, из которого он вышел только благодаря заступничеству возлюбленной Маргариты перед Сатаной. Таким образом, в нашей стране власть неоднократно норовила подчинить искусство своей воле и навязать творцам свои интересы.

- А. Ахматова в поэме «Реквием» правдиво рассказывает о сталинских репрессиях: тысячи арестованных, которые ни в чем не виноваты, их матери и жены, которые стоят в тюремных очередях, ожидая хоть какой-то информации о любимых людях. По мнению Анны Андреевны, ее долг как поэта – отразить эти трагические события. Она считает, что если ей когда-то будут устанавливать памятник, то это необходимо сделать здесь, где она простояла долгие семнадцать месяцев, ожидая весточки от сына и права вручить ему «передачу». Даже после развенчания культа Сталина, когда в СССР началась «оттепель», ее правдивый крик об участи тысяч репрессированных соотечественников так и не был опубликован. Его напечатали лишь за границей, и поэтессе пришлось оправдываться, что это была не ее инициатива, ведь за такое творчество ей грозили серьезные последствия. Достаточно того, что ее в 1946 году публично оскорбил чиновник А. А. Жданов на съезде писателей, назвав ее «взбесившейся барынькой». С тех пор Ахматову прекратили печатать, даже стихи, далекие от политики, партийные деятели считали вредными. Таким образом, Анна Андреевна пережила нападки, издевательства и даже семейный драмы, расплачиваясь за свою честную позицию в искусстве.

Автор: Мария Блинова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Метки:

- 11 класс

- аргумент из литературы

- ЕГЭ по русскому языку

- пример из литературы

- проблема искусства

- сочинение к ЕГЭ

Читайте также:

Определение искусства

Сложно сформулировать однозначное определение. Сколько существует словарей, столько и человеку известно определений понятия искусство. Для художника это выражается в написании картин — он показывает свое искусство миру, так как в словах часто невозможно что-либо выразить. Для писателя — в работе над художественной книгой.

Важно! Также это можно назвать процессом познавания окружающего мира или желанием человека повлиять на мир лучшим образом в результате творческого процесса. Оно является даром, где человек смотрит дальше горизонта.

С другой стороны, оно приобщается к социальным процессам. Здесь человек взаимодействует как с окружающими людьми, так и с самим собой. Искусство присутствует как в повседневной жизни человека, так и в каких-то профессиональных сферах жизни. Оно объединяет многие поколения, привлекая своей подлинностью.

Влияние искусства. Аргументы

Когда люди говорят об искусстве, первое, что приходит на ум, это живопись, театр, кино, рукоделие, музыка, архитектура, то есть умение делать что-то прекрасное. Человечество, как известно, не стоит на месте, стремительно растет и развивается. Следовательно — появляются новые виды искусства. Искусство влияет на жизни людей в различных проявлениях. Этому сопутствуют определенные аргументы:

- Во-первых, выражается любовь к сказкам. Литература здесь играет важную роль. Многим в детстве читали сказки, в которых можно увидеть плохих и хороших героев. Развязка этих рассказов учит хорошей морали. Когда ребенок подрастает, у него меняется интерес к книгам. В школе или университете задают уже более сложные произведения, которые заставляют учащегося думать более глубоко, задавая себе вопросы о морали, чести, правильном жизненном пути. Чтение делает человечество более коммуникабельным. Однако в разных видах искусства ставятся разные цели.

- Во-вторых, искусство способно подтолкнуть человека на восхитительные подвиги. Например, прослушивание слов любимой песни. Проникновенная музыка дарит чувствительным личностям вдохновение.

- В-третьих, влияние можно увидеть в активном развитии хенд-мейда. Бог заложил в человека желание творить. Невозможно встретить человека, который бы не любил что-то делать своими руками. Например: рукодельницы вышивают, жены устраивают уютную клумбу, мужья делают тумбочки, инженеры создают, строители строят и т.д. Дети готовы сделать все вышеперечисленное и сразу. Любовь к прекрасному есть в каждой личности и ее может заглушить только сам человек.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ): аргументы

В литературе существуют аргументы, согласно которым можно увидеть колоссальное влияние на общество. Вот некоторые аргументы ЕГЭ:

- Из произведения Льва Николаевича Толстого “Война и мир” нам известна история Николая Ростова, который проиграл значительную сумму денег, играя в карты. Из-за этого он был сильно расстроен. Он должен признаться родителям, но ему очень тяжело это сделать. Однако под влиянием прекрасного пения Наташи Ростовой герой переполняется светлыми эмоциями и решается рассказать всю правду отцу.

- Антон Павлович Чехов “Скрипка Ротшильда”. Здесь литературный герой Яков Матвеевич представляется не совсем приветливым человеком. Люди его воспринимают как мрачного и грубого. Такой Яков Матвеевич был до того момента, пока его слуха не коснулась мелодия, случайно попавшая к нему. Услышав пленительные ноты, Яков переосмыслил свои поступки и пожалел о том, что так грубо относился к людям. В результате — он понял, что мир намного лучше, если в нем нет ненависти и злости.

- Владимир Короленко “Слепой музыкант”. Творчество главного героя Петруся, а именно музыка, является смыслом его жизни. Петрусь был слепым с самого рождения. Однако это не помешало ему стать музыкантом. В дальнейшем он стал очень известным пианистом. А все началось с того, что будучи ребенком он услышал мелодию дудки.

- Константин Георгиевич Паустовский “Старый повар”. В произведении говорится о старом поваре, который находился при смерти. Он просит свою дочь, чтобы та позвала первого встречного для исповедания грехов, так как священников повар не любил. Дочь встречает на улице молодого музыканта и передает последнюю просьбу умирающего отца. Музыкантом оказывается всем теперь уже известный Моцарт. Он заходит в дом и начинает играть на клавесине. Музыка очаровывает старика, приносит ему счастье и облегчает его страдания.

Влияние искусства на творческих личностей

Нельзя не отметить Александра Сергеевича Пушкина, который с раннего детства был окружен заботой своей няни Арины Родионовны, читавшая ему сказки, пословицы и поговорки. Это коренным образом отразилось на его творчестве. Впоследствии искусство в судьбе А. С. Пушкина сыграло значимую роль. Это повлияло на выбранные им жанры, например: ода, элегия, эпиграмма, лирические стихотворения. В поэзии Ю. В. Бондарева говорится о юном возрасте, где происходит формирование мировоззрения. Поэт убежден, что самым страшным для человека является его духовная пустота. Данным утверждением Бондарев побуждает человека думать о самом важном. В романе “Свидание с Нефертити” В. Ф. Тендряков рассуждает о том, как искусство влияет на общность. По словам автора, оно помогает воспитать душу. Человек должен учиться и стремиться делать добрые поступки безвозмездно.

Искусство и интеллект

Нейробиологи определили, что искусство положительно воздействует на работу мозга, готового в следующий момент заняться точными науками. В основном такое влияние производит выступление на сцене. Во время рассматривания картин, вне зависимости от жанра, в человеческом мозге активируется часть, находящаяся в затылочной части. Другим влиянием на людей является прослушивание музыки, когда стимулируются височные доли. Если человек владеет инструментом, при это еще сам поет, держит внимание публики, то его мозговая деятельность охватывает ряд важных процессов. При чтении есть возможность размяться сетям лобных долей. Когда человек не просто с уважением относится к творчеству, но сам им занимается, будь то пианино или сочинение стихов, работа мозга производит еще больше действий. Ученые определили, что если человек исполняет, сочиняет или просто прослушивает музыку, то в мозгу задействованы все когнитивные механизмы. Всякие виды искусства, в особенности предназначенные для работы на сцене, стимулируют познавательное внимание. Искусство и точные науки, несомненно, идут вместе. Доказательством этому являются следующие личности:

- Леонардо да Винчи, который на протяжении своей жизни не только прекрасно рисовал, но и хорошо справлялся с математикой, механикой, анатомией.

- Известный физик-теоретик из Америки Ричард Филлипс Фэйнман является одним из создателей квантовой электродинамики. Несмотря на любовь к точной науке, он любил играть на барабане, а также увлекался живописным искусством.

- Микробиолог Копровский известен тем, что стал основателем вакцины против полиомиелита, занимался музыкальным искусством.

- Становление одного из основателей физики А. Эйнштейна начиналось еще в возрасте четырех лет, когда он занимался на скрипке. Также Альберт играл на фортепиано. Музыка являлась помощницей в его теориях. Время от времени он шел для того, чтобы поиграть, а потом возвращался к науке.

Правильный выбор искусства

Искусство является неотъемлемой частью человека. Оно помогает постигать вершины, если только назначение его является правильным. Оно открывает другой мир или показывает его цельным. Сила искусства способна изменить человека.

Важно! Несмотря на все плюсы, искусство может ранить человека, если подходить к выбору необдуманно. Например, почти все современные фильмы пропитаны насилием, войнами, стрессами, что приводит к духовной проблеме человека. Под исключение не попадают и мультфильмы, во время просмотра которых подсознание ребенка нередко видит то, что не способно увидеть сознание.

Искусство является неоднозначным предметом для обсуждения. Человек должен внимательно подходить к выбору того или иного искусства, ведь самое главное, как оно будет благоприятно влиять на наше духовное становление как личности. Предлагаем вам также просмотреть познавательное видео, в котором приведены аргументы, доводы и факты о том, как влияет искусство на подсознание.

>

Как искусство влияет на человека? 3 готовых примера итогового сочинения 2021-2022 по литературе на данную тему для допуска 11 классов к ЕГЭ 2022. С аргументами из литературы и литературными произведениями.

Как искусство влияет на человека? итоговое сочинение ЕГЭ

С детства мы привыкли считать, что искусство всегда влияет на человека положительно. Однако не все задумываются, как именно это происходит? Без сомнения, культура облагораживает личность, делает ее более гармоничной и развитой. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать подходящие примеры из литературы.

Вспомним повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Главный герой очень любил музыку и разбирался в ней. И, несмотря на низкое социальное происхождение и скромное место в обществе, Желтков отличался благородством и высоким уровнем духовности. В отличие от того же брата Веры, дворянина, но грубого и пошлого человека, Георгий был по-настоящему возвышенным и отзывчивым, как будто вращался в кругах, где утонченность и изысканность чувств были нормой. Он был далек от суеты и мелочных пороков своей среды. Тонкая душевная организация под влиянием искусства стала очень чуткой и ранимой. При первом же взгляде на Желткова князь Василий понял, что перед ним не карикатурный образ полусумасшедшего телеграфиста, придуманный им когда-то. Георгий был трагически влюблен, но свою муку он переносил с достоинством. Все эти душевные качества он приобрел под воздействием творчества, которое всегда отличалось способностью возвышать людей и облагораживать их чувства. Благодаря искусству Желтков выделялся из своего окружения и не перенял его особенности.

Не менее интересный пример можно найти в романе И.А. Гончарова «Обломов». Читатель невольно сравнивает Ольгу Ильинскую и Агафью Пшеницыну. Дворянка амбициозная, умная и творчески одаренная девушка. Она пленяет мужчин не внешностью, а своим богатым внутренним миром. Ее приятно слушать, с ней есть, о чем поговорить. А все потому, что Ольга много читает, посещает культурные мероприятия и постоянно развивается. Совсем другая натура у Агафьи. Она вынуждена была взвалить на себя содержание двух детей и большое хозяйство. У нее не было времени и денег на самообразование. Поэтому ее кругозор очень ограничен. Она мало говорит и интересуется только бытовыми аспектами жизни. Автор неоднократно называл выражение ее лица «тупым». Она производит невыгодное впечатление и не может выйти за рамки обыденности. И причина ясна: Агафья не имеет увлечений и творческих наклонностей. Она и не подозревает о богатстве культуры. Поэтому она не совершенствуется и не ощущает себя полноценной личностью. Вот такова сила влияния искусства на человека!

Таким образом, искусство позволяет нам стать более эрудированными и интересными собеседниками. Оно помогает нам искать свое место в мире и услышать внутренний голос. Увлечение творчеством облагораживает личность и делает ее более привлекательной в глазах других людей. Душа внимает произведениям искусства и развивается.

Пример итогового сочинения ЕГЭ №2

Искусство влияет на жизнь каждого человека. Оно воздействует непосредственно на людские души, заставляет увидеть то, что имеет цену в этой жизни. Искусство в определенные моменты может по-разному подействовать на одного и того же человека. Сегодня произведение искусства заставляет нас плакать, а завтра – уже радоваться. Они то переносят человека в прошлое, то показывают, каким может быть будущее.

Человек видит в искусстве то, что хочет увидеть, то, что актуально для него на данный момент. Оно воздействует на зрителя, читателя, слушающего тем, что заставляет действовать, менять что-то в жизни. Мелодия способна затронуть струны души человека, картина может снять пелену с глаз человека, показать то, что было непонятно до этого, художественное произведение способно показать реалии жизни и способы предотвратить негативные последствия. Именно в этом и проявляется влияние искусства на человека – способность менять его мировоззрение.

Этой теме было посвящено много произведений русский и зарубежных писателей и поэтов. Особое внимание авторы уделяют музыке и ее роли в жизни человека.

Так, Лев Николаевич Толстой в романе-эпопее «Война и мир» при описании образа Николая Ростова с помощью детали раскрывает его характер, показывает перемену его мировоззрения. Герой, проигравший довольно крупную сумму в карты, находится в трудном моральном положении. Он осознает свою ошибку и не знает, как во всем признаться собственным родителям. В этот сложный для Николая момент он слышит пение своей сестры – Наташи Ростовой. Музыка оказывает огромное влияние на героя, эмоции переполняют чувства Николая. Он понимает, что в жизни только это имеет значение. Пение Наташи спасло Николая от отчаяния и отвлекло героя от своих переживаний и сомнений, поэтому он признается в своем поступке отцу.

Переживания героя смогла передать и мелодия в повести Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». Неразделенные чувства Желткова к Вере вылились в звучание второй сонаты Бетховена. Главная героиня смогла прочувствовать все то, что к ней испытывал Желтков. Любовь была передана точнее музыкой, а не словами. Сонет Бетховена послужил прощальным письмом, прощальный посланием героя к своей возлюбленной. Музыка, которая имеет большое композиционное значение в повествовании, рассказывает все хронологию событий, связанных в жизнью Желткова, всю трагичность его любви, которая приводит героя к самоубийству.

Таким образом, роль искусства в жизни каждого человека велика. Оно оказывает на каждого эмоциональное воздействие, способное перевернуть собственное сознание.

Пример итогового сочинения ЕГЭ №3

Искусство включает в себя очень много направлений: музыка, живопись, литература, театр и прочее. Я считаю, что искусство это творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Через отношение к искусству раскрывается внутренний мир персонажа. О влиянии искусства размышляли в своих произведениях многие писатели.

Так, в романе Льва Толстого «Война и мир» Наташа Ростова обладает удивительным музыкальным чутьем. Она видит в музыке целый мир, и героиня способна передать все свои чувства в пении, воздействовать на окружающих. Когда Николай Ростов проиграл крупную сумму денег в карты, он находился в ужасном состоянии, даже думал о самоубийстве. Он рисовал самые мрачные перспективы, не зная, как сообщить родным о своем проигрыше.

Однако дома он услышал пение Наташи, и постепенно душа его просветляется. Настоящее искусство избавляет его от угнетенного состояния, и он переосмысливает ситуацию. Николай понимает, что деньги, карты – все это ложное, а искусство вечно. Таким образом, искусство способно очень сильно влиять на человека, открывая ему настоящие духовные ценности.

Рассуждая о влиянии музыки на чувства человека, невозможно не вспомнить повесть А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Это трагичная история безответной любви Желткова, которая привела его к смерти. Всю жизнь он любил и боготворил Веру Шеину, но она не замечала героя. Лишившись возможности любить, герой совершает самоубийство, так как жизнь без любимой женщины теряет у него смысл. Желтков завещал Вере послушать после его смерти сонату Бетховена. Именно под влиянием музыки героиня осознает, как сильно она была любима этим человеком и что она навсегда потеряла эту любовь. Таким образом, именно музыка помогает передать все чувства и переживания героя и изменила отношение Веры к Желткову.

В заключение еще раз хочется сказать, что влияние искусства на жизнь человека огромно. Иногда только оно способно выразить самые сокровенные мысли и переживания, вселить надежду.

-

Аргументы для направления «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» итоговое сочинение 2021-2022

-

Примерные темы итогового сочинения 2021-2022

ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ

Банк аргументов

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ – восприятие человеком прекрасного – (восприятие искусства, воспитание эстетического вкуса, духовность в искусстве, чтение, роль книги в жизни человека, массовая культура. Телевидение. Интернет)

Информационно-коммуникативные: проблемы развития русского языка, проблема языковой культуры или бескультурья; проблема аудиовизуальной культуры, проблема медиапространства (СМИ), коммерциализации культуры, массовой культуры, маргинальной культуры.

Радость работы над книгой – это радость победы над временем, над пространством. Мне кажется, что у настоящих писателей в чувстве радости от законченной работы всегда есть частица чего-то сказочного.

К.Г.Паустовский

Проблема антикультуры

Эта проблема актуальна и в наши дни. Сейчас на телевидении идёт засилье “мыльных опер”, которые значительно снижают уровень нашей культуры. В качестве другого примера можно вспомнить литературу. Хорошо тема “обескультуривания” раскрыта в романе “Мастер и Маргарита”. Служащие МАССОЛИТА пишут плохие произведения и при этом обедают в ресторанах и имеют дачи. Ими восторгаются и их литературу почитают.

Проблема богатства русского языка

Если не использовать богатств русского языка можно стать похожим на Эллочку Щукину из произведения “Двенадцать стульев” И. Ильфа и Е.Петрова. Она обходилась тридцатью словами.

В комедии Фонвизина “Недоросль” Митрофанушка совсем не знал русского языка.

Проблема важности процесса познания в жизни человека

«Обломов» Иван Александрович Гончаров

Неотделимость познания от человека описал русский писатель, член-корреспондент Академии Наук И. А. Гончаров в произведении «Обломов». Один из героев романа, Андрей Штольц, с раннего детства непрерывно работал над совершенствованием своих знаний. Его развитие не останавливалось ни на минуту. Штольц ставил своей целью познание мира и благодаря этому стал человеком действия, который с легкостью находит решение любой задачи.

«Отцы и дети» Иван Сергеевич Тургенев

Образ Базарова в произведении русского классика И. С. Тургенева «Отцы и дети» – еще один пример влияния познания на человека. Базаров был страстно увлечен наукой, постоянно углублял свои знания в области медицины, и это помогло ему сформироваться как личности. Непрекращающийся процесс познания сделал его человеком глубокого и твердого ума.

«Недоросль» Денис Иванович Фонвизин

Чтобы процесс познания влиял на личность, человек должен на самом деле развиваться, а не создавать образ «познающего мир», как это описано в произведении русского писателя Д. И. Фонвизина «Недоросль». Его герой Митрофан воспринимается светским обществом как человек, жадный к знаниям. В действительности же, его постоянно оберегала от трудностей жизни мать, госпожа Простакова, под покровительством которой он находился

Проблема выбора профессии, жизненного пути, поиска предназначения

В.В. Маяковский — стихотворение «Кем быть?». В этом стихотворении поэт в шутливой форме размышляет о различных профессиях, о возможностях юного человека избрать себе настоящее увлекательное дело.

Ю. Герман — трилогия «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все». Главным героем трилогии является врач-хирург Владимир Устименко, всю свою жизнь посвятивший своему любимому делу. Мы узнаем о юности героя, о его первых успехах в медицине, олюбви, об участии в качестве военного врача в Великой Отечественной войне, о послевоенных годах. Трилогия рассказывает нам о становлении личности врача, вся жизнь которого подчинена выполнению профессионального долга.

С. Львов —сборник публицистики «Быть или казаться?».

В этой книге автор размышляет о проблеме выбора жизненного пути. С грустью пишет автор о девушках, молодых людях, нелюбящих своего дела, тяготящихся им. Он размышляет об особенностях работы геолога, врача-хирурга, учителя, машиниста. И оказывается, в каждой профессии есть своя «поэзия» и «проза»

Проблема выбора профессии

Каковы особенности профессии врача?

Проблема долга доктора перед каждым человеком, перед обществом

Б. Полевой — повесть «Доктор Вера». Героиня повести — молодой хирург ВераТрешникова. Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1941-го, она остается в госпитале вместе с ранеными, которых не успели эвакуировать. В течение долгих месяцев оккупации городка она ведет опасную игру с гестапо, согласившись стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц. Но только так можно было спасти жизнь раненых советских бойцов. Героиня Полевого демонстрирует нам честное выполнение своего врачебного долга перед обществом, является примером душевной стойкости, мужества, беззаветной преданности своему дел у.

Н. Амосов — повесть «Мысли и сердце». Автор повести «Мысли и сердце» — известный хирург Н. М. Амосов. В этой книге он ставит вопрос о долге врача перед своими пациентами, о врачебной этике, размышляете кибернетике, о применении ее в медицине. Он рассказывает о случаях из своей практики, об удачных и неудачных операциях, о борьбе хирургов за человеческие жизни, о смерти. Повествование порой напоминает исповедь, в которой автор предельно откровенен со своим читателем и с самим собой. Мы видим, каким нелегким, сложным является труд хирурга, какой самоотдачи, душевной стойкости, благородства требует от человека эта профессия.

Ф. Углов — автобиографическая повесть «Сердце хирурга». В этой книге Ф. Углов рассказывает о своей жизни, семье, учебе в университете, сельской практике, о своей работе в Ленинграде, в Абхазии. Смелый экспериментатор, талантливый хирург, он спас жизни тысячам людей. Работа стала его истинным призванием, он посвятил этому занятию всю свою жизнь.

Проблема неоднозначного восприятия искусства разными людьми

У Г. И. Успенского есть замечательный рассказ «Выпрямила». Он о том, какое влияние оказала на рассказчика замечательная скульптура Венеры Милосской, выставленная в Лувре. Герой был поражен великой нравственной силой, которая исходила от античной статуи. «Каменная загадка», как называет ее автор, сделала человека лучше: он стал вести себя безукоризненно, ощутил в себе счастье быть человеком.

Разные люди неоднозначно воспринимают произведения искусства. Один с восторгом замрет перед полотном мастера, а другой равнодушно пройдет мимо. О причинах такого разного подхода рассуждает в «Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачев. Он считает, что эстетическая пассивность некоторых людей порождена отсутствием должного приобщения к искусству в детстве. Только тогда вырастет настоящий зритель, читатель, ценитель картин, когда он в детские годы будет видеть и слышать все, что отображается в произведениях искусства, переноситься силой воображения в мир, облеченный в образы.

Искусство призвано сохранять человеческое в человеке (Ю.Бондарев,).

Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу (П. Чайковский,).

Проблема восприятия искусства

Проблема восприятия красоты

Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»

Может ли искусство изменить жизнь человека? Актриса Вера Алентова вспоминает такой случай. Однажды она получила письмо от неизвестной женщины, которая рассказала о том, что осталась одна, ей не хотелось жить. Но, посмотрев фильм «Москва слезам не верит», она стала другим человеком: «Вы не поверите, я вдруг увидела, что люди улыбаются и не такие уж они плохие, как мне казалось все эти годы. И трава, оказывается, зеленая, И солнце светит … Я выздоровела, за что огромное вам спасибо».

Многие фронтовики рассказывают о том, что солдаты меняли курево и хлеб на вырезки из фронтовой газеты, где публиковались главы из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». Значит, бойцам ободряющее слово порой было важнее пищи.

Выдающийся русский поэт Василий Жуковский, рассказывая о своих впечатлениях от картины Рафаэля «Сикстинская мадонна», говорил, что час, который он провел перед ней, принадлежит к счастливейшим часам его жизни, и ему казалось, что эта картина рождена в минуту чуда.

Когда фашисты осадили Ленинград, на жителей города огромное воздействие оказала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича.которая, как свидетельствуют очевидцы, дала людям новые силы для борьбы с врагом.

В истории литературы сохранилось немало свидетельств, связанных со сценической историей «Недоросля». Говорят, что многие дворянские дети, узнав себя в образе бездельника Митрофанушки, пережили подлинное перерождение: стали прилежно учиться, много читать и выросли достойными сынами отчизны.

Проблема восприятия музыки человеком

В ряде произведений русских писателей герои испытывают сильные эмоции под воздействием гармоничной музыки. Один из персонажей романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир» Николай Ростов, проиграв в карты крупную сумму денег, находится в смятении, но, услышав великолепное исполнение арии своей сестрой Наташей, приободрился и несчастное происшествие перестало быть для него столь трагичным.

В повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» под звуки сонаты Бетховена героиня Вера Шеина испытывает душевное очищение после пережитых ею тяжёлых минут жизни. Волшебные звуки рояля помогли ей обрести внутреннее равновесие, найти силы, обрести смысл дальнейшей жизни.

Проблема влияния искусства на человека.

Учёные, психологи давно утверждают, что музыка может оказывать различное воздействие на нервную систему, на тонус человека. Общепризнанно, что произведения Баха повышают и развивают интеллект. Музыка Бетховена пробуждает сострадание, очищает мысли и чувства человека от негатива. Шуман помогает понять душу ребёнка.

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича имеет подзаголовок «Ленинградская». Но больше ей подходит название «Легендарная». Дело в том, что, когда фашисты осадили Ленинград, на жителей города огромное воздействие оказала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, которая, как свидетельствуют очевидцы, дала людям новые силы для борьбы с врагом.

«Вовремя прочитанная книга — огромная удача. Она способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник» Пётр Андре́евичПавле́нко (1899 — 1951) — советский писатель.

Проблема влияния книги на судьбу человека. (Каким образом книги влияют на судьбу человека?)

В русской литературе найдется немало великих произведений, способных воспитать человека, сделать его лучше, чище. Читая строки повести Пушкина «Капитанская дочка», мы вместе с Петром Гриневым проходим путь испытаний, ошибок, путь познания истины, постижения мудрости, любви и милосердия. Не случайно автор предваряет повесть эпиграфом: « Береги честь смолоду». Читая их, хочется следовать этому правилу.

Арка́дий Петро́вич Гайда́р (Го́ликов; 1904 — 1941) — русский советский детский писатель

В советские времена дети по всей стране объединялись в команды для помощи пожилым людям и инвалидам, ребята спасали животных и берегли природу. А называли они себя “тимуровцами”, по имени главного героя повести А. Гайдара “Тимур и его команда”. Взяв за образец характер и поведение главного героя, тысячи мальчишек и девчонок старались воспитать в себе человеколюбие, альтруизм, уважение к людям и иные самые хорошие качества. И я уверена, что они сохранили их на всю жизнь.

Как зерно, упавшее на благодатную почву, дает зеленый росток, так и яркие впечатления от прочитанной книги в детской душе непременно дадут свои прекрасные плоды.

Книги были для Горького спасительным контрастом «свинцовым мерзостям», жестокости и несчастьям окружающей жизни. В повести «В людях» повар Смурый говорит: « Читай книги – это самое лучшее!» «Книга для меня – чудо,- скажет Горький уже в конце жизни.

В романе Николая Островского «Как закалялась сталь» герой Павка Корчагин в ответ на удивлённый вопрос хирурга о том, откуда берётся мужество так стойко переносить невыносимую боль, отвечает: «Читайте «Овод», тогда поймёте».

Часто книга помогает принять единственно верное решение, побуждает к подвигу. Такими произведениями были «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, поэма «Василий Тёркин» А.Твардовского, повесть «Всем смертям назло!» Владислава Титова.

Д.С.Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» писал: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми». Лучше, на мой взгляд, не скажешь!

Вся жизнь человечества последовательно оседала в книгах (А. Герцен).

Совестливость — вот чувство, которое обязана будоражить литература (Н. Евдокимова,).

Мир книги — это мир настоящего чуда (Л. Леонов).

Проблема влияния искусства (литературы) на человека

— Г. Успенский. «Выпрямила».

– Т.Толстая «Кысь»

Например, песня «Священная война» на слова В.Лебедева-Кумача, музыку А.Александрова поднимала солдат в атаку, защищая свою родину. Она стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. С этой песней, с её суровым пафосом, вобравшим в себя и горечь, и боль, и гнев, русские люди, охваченные «яростью благородной», шли на «смертный бой», вставали плечом к плечу на защиту Родины.

В рассказе Е.Носова «Шопен, соната номер два» музыка становится средством единения людей, между дядей Сашей, участником войны, и ребятами-оркестрантами наступает взаимопонимание. Тяжкие, бьющиеся звуки страдания, стоны, удары – всё, что можно услышать в реквиеме, — заставляют ребят-оркестрантов осознать значение и цену победы в войне, потому что эта соната созвучна скорби всего русского народа.

«Книга — немой учитель». (Платон)

«Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться». (А. Блок)

«Книги — лучшие руководители в юности». (С Смайле)

Проблема влияния книги на становление и развитие личности Проблема «хорошей» книги и экспансии коммерческой литературы в России.

М. Цветаева — очерк «Мой Пушкин». В этом очерке Цветаева рассказывает о своих детских впечатлениях, своем первом знакомстве с Пушкиным, своем открытии памятника Пушкину, чтении «Цыган». Первое знакомство с Онегиным и Татьяной стало для нее первой встречей с «нелюбовью», предопределившей, по мнению поэтессы, всю ее дальнейшую судьбу. Поэма «Полтава» впервые познакомила ее с образом Петра, пушкинское море (стихотворение «К морю») отождествлялось у нее со свободной стихией поэзии. И такое восприятие поэзии Пушкина стало для М. Цветаевой «прозрением». Поэзия стала для нее той стихией, с которой «не прощаются никогда».

А.М. Горький — трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». В этой трилогии очень важна авторская мысль о влиянии книги на становление личности, на человеческую душу. Герой книги, Алеша Пешков, рос любознательным, эмоциональным мальчиком, жадно впитывающим новые впечатления. Бабушка его, Акулина Ивановна, знала множество народных сказаний, легенд, пословиц. Она впервые приобщила мальчика к этому чудесному миру. Затем, в отроческие годы, когда Алексей поступил младшим посудником на пароход, он сблизился с судовым поваром Михаилом Акимовичем Смурым. Последний оказался страстным любителем книг. И заразил своей страстью Алешу Пешкова. С тех пор книга стала настоящим другом мальчика. Она помогала ему понять жизнь, внушала желание посвятить себя важному, внушительному делу. В эти годы произошло становление личности будущего писателя, и именно книги способствовали его духовному развитию. Алексей научился отличать хорошую книгу от плохой, он прочел произведения западноевропейских писателей, горячо полюбил Пушкина и Лермонтова. Затем он едет в Казань, пытается устроиться на учебу, знакомится с революционно настроенными студентами. Здесь книги также помогают ему по-своему осмыслить происходящее. Таким образом, именно книги спасли героя от «свинцовых мерзостей жизни», сформировали его личность, литературный вкус, обозначили писательский талант.

Д.Н. Мамин-Сибиряк — очерк «О книге». Книга для писателя — предмет высшего духовного порядка. Он с горечью размышляет о том, как небрежно, варварски обращаются с книгой современные дети, как равнодушны к ней. И вспоминает свое детство. В семье его страстно любили книги, тратили на них последние сбережения. Библиотека была составлена из произведений классиков: Крылова, Пушкина, Гоголя, Гончарова. Именно с них началось домашнее образование мальчика. Затем появились детские книги, потом новые, а потом — научно-популярные в 60-е годы. И всю жизнь книга оставалась неизменным спутником будущего писателя, в известной степени предопределив развитие его таланта.

Ф. Искандер — книга «Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В своей книге Ф. Искандер вспоминает свои школьные годы, уроки литературы, свои впечатления от того, как учительница в первый раз читала им «Капитанскую дочку». В юности будущий писатель был потрясен романами Достоевского, считал, что они имеют огромное воспитательное значение для развития личности. Также он размышляет о влиянии евангельских сюжетов на человеческую душу. И приходит к выводу, что только такая литература способна достучаться до сердца, пробудить в нас глубокие размышления. Вечность существования добра и зла порождает вечные образы в литературе — такие, как толстовская Наташа Ростова или гоголевский Ноздрев. И они рождают определенный отклик в душе читателя.

В. Левашов — статья «Под одинокой звездой». Автор передает свою озабоченность тем, что в России читают сейчас лишь легкую, развлекательную литературу, детективы. И хорошей книге трудно пробиться к читателю, так как она теряется среди обилия коммерческой литературы

Искусство облагораживает душу человека, позволяет ему познать и изменить себя

Проблема влияния искусства на человека?

В. Вересаев «Мать»

Автор-рассказчик повествует о том, как идёт в Цвингер смотреть Сикстинскую Мадонну. Он уверен, что картина ему не понравится. Но лйца Матери и Младенца, изображённые Рафаэлем, потрясли автора-рассказчика до глубины души своим величием, и он почувствовал радость и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на такую высоту материнство.

В.П. Астафьев «Последний поклон»

В книгу «Последний поклон» входит рассказ «Далёкая и близкая сказка». Мальчик впервые услышал музыку, которую играл на скрипке слепнущий Вася-поляк. Сначала ему показалось, что музыка грозится, потом жалуется, потом льётся всё тише и прозрачнее. И это уже не музыка, а ключ, и кто-то припал губами к воде, пьёт и не может напиться. Но вот уже из скалы хлещет поток, катит камни, ломает деревья. «Да что же это такое? 1де люди?» И вдруг скрипка сама всё потушила. И мир не сгорел, не обрушился.

Музыка произвела такое сильное впечатление на героя, что он готов умереть от непонятной печали и восторга, готов плакать и готов благодарить музыканта за ночной мир, за спящее село и за спящий за ним лес. В этот миг мир был для героя так добр, что ничего дурного в него не умещалось.

Д.С. Лихачёв «Понимать искусство»

В статье Д.С. Лихачёв говорит о том, что самая большая ценность, которой награждает человека искусство, — это ценность доброты. Искусство учит человека доброму пониманию мира, окружающих его людей, оно учит дружить с другими людьми, с другими культурами, с другими национальностями. Искусство, по мнению автора статьи, не только освещает, но и освящает жизнь человека. Делая человека добрее, искусство делает его счастливее.

Проблема влияния искусства на человека во времена войн, исторических катаклизмов

Музыка — Д.Д. Шостакович «Ленинградская» симфония (№ 7). Композитор начал писать эту симфонию еще до Великой Отечественной войны, а закончил в 1941 г. Первое исполнение ее состоялось в Куйбышеве в 1942 г., а затем ее стали репетировать ленинградские музыканты. В дни блокады некоторые музыканты умерли от голода. Репетиции были приостановлены в декабре. И возобновились лишь в марте. Поскольку осталось всего 15 музыкантов, для восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из военных частей. 9 августа 1942 года симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Исполнял симфонию Большой симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета. Этой симфонии придавалось огромное значение. Несмотря на авиаудары, в филармонии были зажжены все люстры. Зал филармонии был полон: моряки, вооруженные пехотинцы, завсегдатаи филармонии — все пришли на концерт. Новое произведение Шостаковича произвело огромное впечатление: слушатели плакали, не скрывая слёз. Гениальная музыка сумела передать то лучшее, что объединяло людей: веру в победу, готовность к подвигу, стойкость духа, безграничную любовь к Ленинграду и стране

«Искусство — могучее средство исправления людского несовершенства». (Т. Драйзер)

«Искусство — шаг из природы в Бесконечность». (Д. Джебран)

«Искусство — это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа». (В. Сухомлинский)

«Музыка подобна светильнику — изгоняя из души тьму и освещая сердце, она открывает его глубины». (Д. Джебран)

«Музыка—лучшее утешение для опечаленного человека». (М. Лютер)

«Музыка — посредник между жизнью ума и жизнью чувств». (Людвиг ван Бетховен)

«Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его». (Р. Роллан)

«Музыка — высшее в мире искусство». (Л.Н. Толстой)

Проблема воздействия музыки на человеческую душу.

Каким должен быть музыкант, чему должен служить он своим искусством?

А.С. Пушкин — трагедия «Моцарт и Сальери». В этой трагедии А.С. Пушкин изображает два типа музыкантов — гениального Моцарта, творящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, стремящегося расчленить музыку, подобно трупу. В то же время Сальери тоскует по прекрасному: «Быть может, посетит меня восторг, И творческая ночь, и вдохновенье; Быть может, новый Гайден сотворит Великое — и наслажуся им…». И к этому живому искусству он стремится всей душой, и сбывается мечта его, появляется «новый Гайден» — Моцарт. Его «Реквием», полный трагизма, скорби и вместе с тем небесного света, пробуждает душу Сальери. Он плачет, слушая «Реквием».

Тут исчезает суетное, под воздействием прекрасной музыки очищается душа его от зависти. И только тут герой начинает осознавать весь драматизм происходящего. Моцарт отравлен — Сальери погубил гения, навсегда отнял у людей «нового Гайдена». «Таким образом, музыка Моцарта, иррациональная и боговдохновенная, без слов опрокидывает сухую и бездушную логику Сальери» Особый смысл обретает здесь и случайно оброненная реплика Моцарта: «Гений и злодейство — две веши несовместные». Ему не нужно обосновывать и доказывать эти слова; за него это делает музыка, открывая связь искусства с жизнью, любовью, Богом

Л .Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». В этом романе Л.Н. Толстой показывает, как музыка воздействует на ум и сердце, как человек раскрывается в музыке. Так, эмоциональная, живущая чувствами Наташа Ростова покоряет нас своей музыкальностью. Она замечательно поет, у нее прекрасный необработанный голос, очаровывающий именно своей девственностью и нетронутостью. Ее пением восхищаются Николай Ростов, Денисов. Наташа с удовольствием слушает пение дядюшки, всей душой отдается русской пляске, обна- ружйвая неожиданно для всех чувство народного духа, умение понять все то, что было во всяком русском человеке. «Где, как, когда всосала в себя из этого русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой- француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы… Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка», — замечает автор.

А.П. Чехов — рассказ «Скрипка Ротшильда». В этом рассказе автор размышляет о покаянии и связи искусства с жизнью, с душой человека. У гробовщика Якова внезапно умирает жена, старуха Марфа. Его начинают мучить угрызения совести, он раскаивается в плохом обращении с ней, в конце концов сам тяжело заболевает и впервые задумывается о своей жизни. В душе его рождаются вопросы, ответов на которые он не находит: «Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно?», «Зачем вообще люди мешают жить друг другу?», «…зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?».

По мысли писателя, такие вопросы задает человеку не только сама жизнь, но и искусство. Герой «Скрипки Ротшильда» не просто мастеровой. Это человек, наделенный музыкальным даром. Он играет на скрипке. Яков не боится смерти, лишь осиротевшая скрипка вызывает в нем чувство сожаления. В финале рассказа он играет свою последнюю мелодию, в которой отражены все переживания, завладевшие его душой. И единственным его слушателем становится еврей Ротшильд, человек, которого он ненавидел. Музыка вызывает слезы и у Якова, и у Ротшильда. Скрипка становится символом духовного единства людей, внешне далеких, разобщенных. И перед смертью, думая о своих грехах, Яков просит отдать скрипку Ротшильду. Этот грех — отношение к еврею — он ещё может искупить, а несчастная жизнь жены и её смерть как избавление от несчастий — это навсегда остается на его совести После смерти Якова сочиненную им мелодию играет Ротшильд, и звучит она так уныло и скорбно, что окружающие плачут. Так пробудившаяся в человеке душа продолжает жить в музыке, рождая в окружающих живые чувства.

В. Астафьев — повесть в рассказах «Последний поклон».

В этой повести автор говорит о воздействии музыки надушу человека. Будучи маленьким мальчиком, услышал он однажды пение скрипки, и в душе его родились незнакомые прежде чувства — смесь печали и восторга. Потом, став взрослым человеком, он попадает на войну, и вот в захваченном советскими войсками польском городке вновь звучит музыка — одинокий орган разворачивает душу. Только теперь музыка становится «боевым кличем», заставляет что-то делать, «чтобы потухли эти Пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем». Писатель здесь противопоставляет ужас войны и искусство, музыку как вечную, неиссякаемую силу жизни и любви. «Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами, та самая музыка, какую, словно вздох родной земли, хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, но всю жизнь тосковал о ней».

К,Г. Паустовский — рассказ «Беглые встречи». Автор рассказывает о своем случайном знакомстве с композитором, о том, каким необыкновенным человеком тот оказался — «золотой отблеск бросает на нас искусство».

К.Г. Паустовский — рассказ «Корзина с еловыми шишками». Это рассказ о композиторе Эдварде Григе, о том, как он посвятил одно свое произведение юной девочке, сделав ей такой подарок, который в известном смысле определил всю ее дальнейшую жизнь.

К.Г. Паустовский — рассказ «Избушка в лесу». Автор размышляет о том, что музыка способна достучаться до любой души и пробудить ее

Проблема засорения русского языка.

Я считаю, что использование иностранных слов в родном языке оправданно только в том случае, если нет эквивалента. С засорением русского языка заимствованиями боролись многие наши писатели. М.Горький указывал: «Затрудняет нашего читателя втыкание в русскую фразу иностранных слов. Нет смысла писать концентрация, когда мы имеем свое хорошее слово – сгущение».

Адмирал А.С.Шишков, занимавший какое-то время пост министра просвещения, предлагал заменить слово фонтан придуманным им неуклюжим синонимом – водомет. Упражняясь в словотворчестве, он изобретал замены заимствованных слов: предлагал говорить вместо аллея — просад, бильярд – шарокат, кий заменял шаротыком, а библиотеку называл книжницей. Для замены не понравившегося ему слова калоши он придумал другое – мокроступы. Такая забота о чистоте языка не может ничего вызвать, кроме смеха и раздражения современников.

Проблема загадки таланта художника.

Каково воздействие живописи на человеческую душу? Чему должен служить своим искусством настоящий художник?

Н. Полевой — повесть «Живописец» (см. «Каким должен быть настоящий писатель, актер, художник?»)

К.Г. Паустовский — рассказ «Бег времени». Автор размышляет о том, что у художника особое видение мира, человека, природы. Одно мгновенье — и рождается шедевр, чудо, восхищающее окружающих.

С. Львов — сборник публицистики «Быть или казаться?».

В этой книге автор рассказывает о выставке шедевров из знаменитого мадридского музея Прадо. И с горечью отмечает, что многие пришли на эту выставку, потому что это престижно и модно. Однако С. Львов надеется, что когда-нибудь привычка посещения престижных выставок перейдет у людей в истинный интерес к искусству.

Проблема загадки подлинного таланта.

Какова природа гениальности?

Трагические судьбы русских гениев — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, В.С. Высоцкого. Это люди душевно ранимые, тонкие, подчинившие все сферы своей жизни творчеству, таланту. Поэзия стала их образом жизни. Истинный талант всегда имеет противоречивую, двойственную природу. Он становится и смертельным заклятием, и высшим божественным даром. Служение искусству требует от человека самоотдачи, подвига; настоящий художник должен все возложить на алтарь поэзии, включая собственную жизнь. В этом состоит идея долга художника перед людьми.

А.С. Пушкин — трагедия «Моцарт и Сальери». В этой трагедии А.С. Пушкин исследует природу гениальности. Он изображает два типа художников — гениального Моцарта, творящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, стремящегося расчленить музыку, подобно трупу. Гений, по мысли автора, — это человек, призванный природой творить добро. «Гений и злодейство—две вещи несовместные», — говорит А.С. Пушкин. Сальери завидует славе и таланту Моцарта, тайно отравляет его и тем самым губит собственную душу. Таким образом, истинный талант, по мысли поэта, беззащитен перед жизнью.

Н.С. Лесков — сказ «Левша». В этом сказе автор исследует природу подлинного таланта. Каким же предстает Левша у Лескова? Это добрый, терпеливый, верующий человек, гениальный мастер, с чистой детской душой, любящий Россию, людей, природу. В душе его нет ни тени корысти, хитрости, рациональности. Пожалуй, этот герой, как никто другой в нашей литературе, раскрывает менталитет русского человека.

Ф. Искандер — книга «Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В этой книге автор размышляет о природе подлинного таланта. В качестве примера он приводит А.С. Пушкина. Писатель указывает читателю на разницу между гением и просто одаренным, неплохим писателем. Также он отмечает необыкновенную гармоничность, теплоту, солнечность пушкинского творчества. Поэзия Пушкина — это великолепное средство от беды, горя, депрессии. Пушкин — национальный гений, несущий в себе вечную загадку.

Проблема культуры речи и языка

В произведении И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Словарный запас героини этого романа, Эллочки Щукиной, составлял всего лишь тридцать слов. И, хотя она не испытывала потребности в использовании каких-либо других слов, ее речевой портрет, несомненно, сильно пострадал.

Еще одним примером может стать древнегреческий оратор Демосфен. Он долгие годы работал над своим речевым портретом, мимикой, жестами, потому что слабый голос, короткое дыхание не позволяли ему осуществить свою мечту – стать оратором. Демосфен тренировался говорить при шуме волн, с камешками во рту и в итоге смог устранить недостатки своей речи и стать настоящим профессионалом в своем деле, оставившим яркий след в истории. Это произошло именно благодаря его внимательному отношению к своему речевому портрету

Проблема сохранения культурного наследия.

М.А.Булгаков «Белая гвардия» (роман). Данная проблема раскрывается на примере судьбы семьи Турбиных. В этой дворянской семье царит культ высокой русской культуры, духовность, интеллигентность. Они ни при каких обстоятельствах не меняют своих убеждений.

Проблема культуры и псевдокультуры.

Проблема засилья детективной развлекательной литературы, фильмов, примитивной музыки в культурной жизни России

С. Львов — сборник публицистики «Быть или казаться?».

В этой книге автор рассказывает о модных «тенденциях» современной ему жизни — чтении Хемингуэя, поклонении иконам, посещении художественных выставок. Однако люди не пытаются вникнуть в сущность этих явлений. Так, зачастую модный художник оказывается бездарным. Поклонение же иконам — часть нашей великой культуры, духовного развития народа на протяжении тысячелетий, и это не должно становиться пустой данью моде.

Ф. Искандер — книга «Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В этой книге писатель размышляет о культуре и псевдокультуре. Он считает, что последняя должна рождать в нас чувство «нравственной брезгливости», что с ней надо беспощадно бороться.

Проблема низкого качества современной литературы

Рассуждая о вкусах читателей, которые выбирают в качестве настольной книги произведения Достоевского, Пушкина, Толстого, Чингиз Айтматов надеется на то, чтобы не было плохих книг, чтобы не разрушалось то представление, которое создается после прочтения творений классиков.

Проблема культа гламурной жизни в современной России

На что ориентируют общество глянцевые журналы?

Ю. Идлис — интервью с Т. Толстой «Я у многих вызываю злобу». Писательница поднимает проблему культа гламурной жизни в России. Именно на это ориентируют общество глянцевые журналы. По мысли автора, «глянец — это… хорошо продуманная машина Для продажи глупым богатым людям дорогих вещей». Т. Толстая искренне обеспокоена тем, что глянцевые журналы пропагандируют ложные идеологические и общественные ценности. Интересы героя или героини глянцевого журнала мельчают, опошляются. Все они сосредоточены в сфере быта, вещей, сохранения своего имиджа и положения. Все это вызывает настоящую тревогу писателя.

Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти.

Л.Н.Толстой

Проблема понимания важности и необходимости изучения литературы в школе

Р. Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» писал, что простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а «остальные девяносто девять процентов он познает через книгу».

Нести людям свет высоких истин, «чистые ученья добра и правды» — в этом заключается смысл подлинного искусства.

Проблема назначения подлинного искусства

Может ли искусство изменить жизнь человека? Актриса Вера Алентова вспоминает такой случай. Однажды она получила письмо от неизвестной женщины, в котором рассказывалось о том, что та осталась одна и ей не хочется жить. Но, посмотрев фильм «Москва слезам не верит», женщина стала другим человеком: «Вы не поверите, я вдруг увидела, что люди улыбаются и не такие уж они плохие, как мне казалось все эти годы. И трава, оказывается, зеленая, И солнце светит … Я выздоровела, за что огромное вам спасибо».

Подлинное искусство облагораживает человека.

Искусство учит человека любить жизнь.

Проблема назначения искусства, понятие о шедевре, его роли в жизни человека

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». В романе представлены два направления – писатели МАССОЛИТА, которые «творили» на заказ, и Мастер, который создал настоящий шедевр. Недаром в конце романа Воланд говорит: «Рукописи не горят!».

Проблема назначения искусства

Йозеф Чапек «Начертано на тучах»

Йозеф Чапек пишет в статье о том, что в произведениях искусства заключены вера и кощунственное святотатство, высокая добродетель и отчаяние от несовершенства нашего сознания. А ещё в искусстве проявляются личные судьбы. Поэтому искусство не может быть полностью истолковано ни историей искусств, ни этикой, его нельзя ни измерить, ни взвесить. Искусство только можно почувствовать. Так что же такое искусство? «Искусство есть проявление человеческой потребности в счастье», — к такому выводу приходит художник слова.

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Природа творчества, по мнению Булгакова, — это всепоглощающая страсть, служение духовной сверхзадаче. Эта идея раскрывается писателем через образ Мастера. По мысли автора, писательский долг состоит в том, чтобы вернуть человеку веру в высокие идеалы, восстановить истину, тогда она будет существовать вопреки тем, кто не хочет с ней считаться. В этом и состоит смысл сокровенной булгаковской фразы: «Рукописи не горят

Каким должен быть настоящий писатель, актер, художник? Ремесленником, нацеленным на получениематериальных благ, или же бескорыстным служителем муз?

Н. Полевой — повесть «Живописец». В своем произведении Полевой исследует различные типы художественного творчества. Герой повести, художник Аркадий, не признает искусство-забаву и искусство-ремесло (той же позиции придерживается и сам автор). Он устремлен душой к небесному идеалу, жаждет постичь высшую, таинственную природу творчества. Однако он несчастлив, талант его не признан в обществе. Автор, таким образом, отстаивает в повести истинное искусство, уникальность подлинного таланта.

А.С. Пушкин—трагедия «Моцарт и Сальери» (см. «В чем состоит загадка подлинного таланта?»).