ЕГЭ. История. КРАТКО

Екатерина II (1762-1796)

|

Екатерина II ( 1762-1796) |

|

|

Внутренняя политика |

Внешняя политика |

|

1763- реформа Сената, он стал не законодательным, а административным органом. |

1768—1774 гг. — русско-турецкая война. |

|

1764-при попытке освобождения убит бывший император Иван VI 1764- отмена гетманства на Украине 1764- секуляризация церковных земель 1765- разрешение дворянам ссылать крестьян в Сибирь 1771-Чумной бунт в Москве 1782- городская реформа: административное деление городов, создание Управы благочиния, появление приставов, квартальных надзирателей. 1782-1886- реформа образования: начало государственной системы образования, сословный характер. 1783- Устав благочиния (регулировал деятельность полиции) 1783- открытие Российской академии ( Е.Дашкова) 1783- введение крепостного права на Украине 1783- основан Севастополь |

1770- победы при Ларге и Кагуле (П.А.Румянцев) 1783-присоединения Крыма к России 1788- захвачена крепость Очаков 1789- победа при Фокшанах и Рымнике ( А.В.Суворов) 1790- взят Измаил 7991- победа у мыса Калиакрия (Ф.Ф.Ушаков) 1794- подавление союзными войсками польского восстания во главе с Т.Костюшко |

|

ЛИЧНОСТИ С.К.Грейг- военачальник, адмирал, участник Чесменского сражения, внёс большой вклад в перевооружение русского флота. В.М.Долгоруков— военачальник, руководил взятием Крыма в 1771, за что получил титул Крымский. Костюшко Тадеуш— руководитель Польского восстания в 1794 А.Г.Орлов— государственный и военный деятель, участник переворота 1762, после побед при Чесме в 1770 получил титул Чесменский. Вывел знаменитую породу орловских рысаков. Г.Г.Орлов— военный и государственный деятель, участник переворота в 1762, фаворит Екатерины 2.В 1771 руководил подавлением Чумного бунта, инициатор и первый президент Вольного экономического общества с 1765. Н.И.Панин – государственный деятель, участник переворота 1762, воспитатель царевича Павла, возглавлял Коллегию иностранных дел в 1763-1781. П.И.Панин— военачальник, в 1774 г. командовал войсками по подавлению восстания Е.Пугачёва. Понятовский Станислав Август— последний польский король, правивший в 1764-1795, в политике ориентировался на Россию. Г.А.Потёмкин –государственный и военный деятель. Участник переворота 1762.Участник всех войн России данного периода, во время войны с Турцией в 1787-1791 был главнокомандующим русской армией. Инициатор ликвидации Запорожской Сечи в 1775, в 1783 добился присоединения Крыма к России, за что получил титул Таврический. Руководил созданием Черноморского флота. Е.И.Пугачёв – казак, предводитель крестьянской войны. Представился как император Пётр 3.В 1774 году выдан заговорщиками властям и казнён. П.А.Румянцев-Задунайский – выдающийся русский полководец, военный теоретик, написал ряд работ, которые служили учебными пособиями : « Инструкции»1761, «Обряд службы» 1770.,«Мысли» 1777 Салават Юлаев— башкирский национальный герой, сподвижник Е.Пугачёва. Г.А.Спиридов— военный деятель, адмирал, участник войны с Турцией в 1768-1774.Внёс большой вклад в развитие русского военно-морского искусства. А.В.Суворов – великий русский полководец, генералиссимус с 1799.Участник войн при Екатерине 2, одержал ряд выдающихся побед. Написал работы: « Наука побеждать», «Полковое учреждение». Стратегия Суворова носила наступательный характер, главная его цель- полный разгром противника. Он не проиграл ни одного сражения. |

|

|

ТЕРМИНЫ Вольное экономическое общество — первая в истории России неправительственная экономическая организация. Цель: координация и кооперация экономического развития имущих классов, в первую очередь дворянства; налаживание экономических связей между дворянами; усиление международной торговли. Генералиссимус – высшее военное звание, официально в России введено в 1716. Просвещённый абсолютизм— политика Екатерины 2, видимая защита интересов народа, стремление к «общему благу», союз царей с философами. Секуляризация- изъятие церковынх земель в пользу государства Уложенная комиссия— комиссия, целью которой была выработка нового Уложения- главного правового документа ( вместо Соборного уложения» 1649 г.) |

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

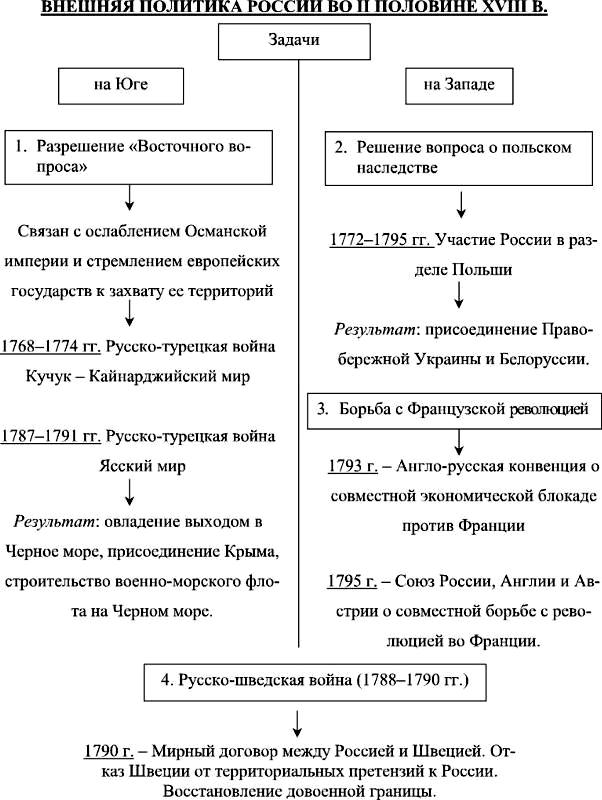

Задачи внешней политики при Екатерине II

Если Петр I прорубил «окно в Европу» на Балтике, то Екатерина II закрепила здесь позиции России, расширив западные владения империи; Азовские и Прутский походы Петра I наконец увенчались в конце XVIII в. громкими победами над Турцией и присоединением к России Крыма со всем северным Причерноморьем.

В «екатерининский век» во внешней политике России господствовало два основных направления: западное (прибалтийский и польский вопрос) и южное (борьба с Турцией). В конце царствования (в 1790-х гг.) появилась еще необходимость для дворянской России и дворянской Европы вмешательства во французские дела, чтобы предотвратить распространение («экспорт») революции за ее пределы.

Три основные задачи во внешней политики России при Екатерине 2:

- Западное направление, прибалтийский вопрос: возвращение всех исконных русских земель, находящихся в составе Речи Посполитой (продолжение воссоединения украинских и белорусских земель).

- Западное направление, польский вопрос: закрепление итогов Северной войны, расширение и охрана завоеваний России в Балтийском регионе.

- Южное направление (Крым и Новороссия): отношения с Османской империей и ее вассалом Крымским ханством, выход к берегам Черного моря и ускоренное освоение Новороссийского края.

Основные события внешней политики

1. Первая русско–турецкая война (1768–1774). Решающие сражения: взяты Хотин, Яссы, Бухарест, Молдавия и Кабарда присягнули России (1769); захвачен Измаил, победы русского флота при Чесме и сухопутных войск при Ларге и Кагуле (1770); успешный рейд русских войск за Дунай (1774). Полководцы: А.М. Голицын, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, адмирал Г.А. Спиридонов. Итоги войны: Кючук-Кайнарджийский договор (1774), по которому Крымское ханство объявлялось независимым; Крепости Керчь, Еникале и Кинбурн переходят к России; Черное и Мраморное моря объявлены свободными для торговых судов подданных России.

2. Манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии» (1775). Основание городов: Екатеринослав (1776) (нынешний Днепр), Херсон (1778) и Павловск (1780) (нынешний Мариуполь).

3. Декларация о вооруженном нейтралитете России, Дании и Швеции (1780-1783) с целью охраны торгового мореплавания нейтральных стран из-за войны английских колоний в Северной Америке за независимость.

4. Георгиевский трактат с Восточной Грузией (1783) о переходе под протекторат России.

5. Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России (1783).

6. Вторая русско–турецкая война (1787–1791). Решающие сражения: победа на море у Кинбурна (1787); успешный штурм Очакова (1788); победа при Фокшанах и у р. Рымник (1789); штурм Измаила, Керченское морское сражение (1790); морское сражение при Калиакрии (1791). Полководцы: А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Г.А. Потёмкин, адмирал Ф.Ф. Ушаков. Итоги войны: по Ясскому договору (1791) Турция уступала России все земли Причерноморья до реки Днестр, отдавала Очаков; Молдавия, Бессарабия и Валахия оставались по- прежнему в руках Порты, а вопрос о протекторате Грузии не был решен.

7. В результате Русско-шведской войны (1788-1790) заключен Верельский договор, по которому между странами сохранялись довоенные границы.

8. После трех разделов Польши (Россия, Австрия и Пруссия) Россия получила территории:

- 1772 г. — Восточную Белоруссию с границами и часть Ливонии.

- 1793 г. — значительную часть Белоруссии и Правобережную Украину.

- 1795 г. — Западную Белоруссию, Литву, Курляндию и часть Волыни.

9. Враждебная позиция России к Французской революции (1789–1799). Россия — инициатор создания антифранцузской коалиции.

Внешняя политика Екатерины 2 (подробно):

1. Европейский мир после Северной войны

Вскоре после окончания Семилетней войны (1756–1763) произошла очередная перегруппировка сил в Европе.

- Во–первых, фактически распался многолетний русско–австрийский военно-политический союз, сложившийся еще в 1680–х гг., поскольку в Вене стали проявлять излишний интерес к польским делам, которые Петербург традиционно считал своей исконной «дипломатической вотчиной». Кроме того, австрийский двор начал стремительное движение в сторону Версаля, который был давним недругом России, и в течение нескольких десятилетий сколачивал антирусские военные блоки то на севере Европы за счет Швеции, то на юге Европы за счет Турции.

- Во–вторых, в начале 1760–х гг. более дружественный и прагматичный характер стали приобретать отношения с Берлином, правящие круги которого стали постепенно сознавать, что без поддержки России вряд ли могут рассчитывать на вожделенные западно–польские земли. Россия же пошла на сближение с Берлином, поскольку в Петербурге вполне разумно опасались, что он может оказаться в одной связке с Парижем и Веной.

В начале 1760–х гг. все монархические дворы Европы с нетерпением ждали кончины престарелого польского короля Августа III. К предстоящей борьбе за «польское наследство» усиленно готовились Франция, Австрия, Пруссия, Россия и Османская империя. Поскольку Екатерина II и Фридрих II довольно быстро сошлись на кандидатуре Станислава Понятовского, то началось быстрое сближение России и Пруссии.

В конце 1763 г. после смерти Августа III начался новый раунд борьбы за власть, который завершился победой Станислава Понятовского (1764–1795), ставшего новым польским королем. После решения этой проблемы, в марте 1765 г. был подписан русско-прусский военный союз, активным инициатором которого стал новый глава Коллегии Иностранных дел граф Н.И. Панин. Он был убежден, что этот союз является важнейшим звеном антифранцузского «Северного аккорда», в который должны были войти Англия, Дания, Швеция и Польша. Однако из-за шкурной позиции прусского короля «Северный аккорд» так и не состоялся.

Тем временем, в феврале 1768 г. резко обострилась политическая ситуация в самой Польше, где противники Станислава Понятовского создали «Барскую конфедерацию» и начали боевые действия против армии фельдмаршала В.Н. Репнина. Одновременно «барские конфедераты» обратились за помощью к Версалю, который сразу «перевел стрелки» на Стамбул, который потребовал от Петербурга вывести его войска из Польши. Но, получив категорический отказ, в октябре 1768 г. турецкий султан Мустафа III (1757–1774) объявил России очередную войну.

2. Русско–турецкая война (1768–1774)

Первым военные действия против России открыл крымский хан Кырым–Гирей, который в январе 1769 г. вторгся в пограничные русские земли и разорил пограничный город Бахмут. В ответ на эту провокацию 1–я русская армия генерал–аншефа В.М. Голицына начала боевые действия против неприятеля и в июне 1769 г. разгромила турецкую армию Молдаванчи-паши у села Пашкивцы, а затем, в сентябре 1769 г., разгромила турок под Хотиным и штурмом взяла его. Однако, получив известие, что к туркам подошли свежие подкрепления, он отвел всю армию за Днестр и закрепился на его левом берегу. Этот неожиданный маневр генерала В.М. Голицына был крайне негативно воспринят в Петербурге, поэтому вскоре он был отставлен от должности и заменен генерал–аншефом П.А. Румянцевым.

Вся первая половина 1770 г. была отмечена незначительными стычками противоборствующих армий на дунайском и кавказском фронтах. Однако уже летом русские войска вновь начали крупномасштабное наступление и в июне 1770 г. генерал–аншеф П.А. Румянцев нанес туркам сокрушительное поражение у Рябой Могилы и вынудил их отступить в Бессарабию. Тем временем две русские военно-морские эскадры под командованием графа А.Г. Орлова и адмиралов Г.А. Спиридова и С.К. Грейга, совершив героический переход из Балтики в Средиземное море, вошли в Хиосский пролив, где в ходе знаменитого Чесменского морского сражения 25–26 июня 1770 г. сожгли весь турецкий флот Хасан–бея в Чесменской бухте.

В июле 1770 г. 1–я русская армия фельдмаршала П.А. Румянцева одержала блестящие победы при Ларге и Кагуле, разбив в прах многотысячную турецкую армию Халил–бея, а ее авангардный корпус генерал–аншефа Н.В. Репнина без боя занял Измаил. Тогда же 2–я русская армия генерал–аншефа П.И. Панина штурмом овладела Бендерами, а в ноябре 1770 г. победоносные русские войска заняли Бухарест и Яссы, и отошли на зимние квартиры.

Основные события новой военной кампании развернулись в Крыму, где в июне 1771 г. 2–я русская армия, которую возглавил генерал–аншеф В.М. Долгоруков, овладела Перекопом, Кафу, Керчью и Еникале и заставила нового крымского хана Сагиб–Гирей подписать мирный договор и выйти из состояния войны. Во второй половине 1771 г. войска 1–й русской армии разгромили турок под Бухарестом и в конце октября заняли город Журжу. В этой ситуации в мае 1772 г. Стамбул вынужден был начать мирные переговоры, однако из–за подстрекательской позиции версальского двора Фокшанский (июль–август) и Бухарестский (октябрь–ноябрь) мирные конгрессы окончились безрезультатно и в марте 1773 г. боевые действия были возобновлены.

В мае 1773 г. корпус генерал–поручика А.В. Суворова овладел Туртукаем, а 1–я армия фельдмаршала П.А. Румянцева, сходу форсировав Дунай, начала осаду Силистрии. Однако получив известие о приближении к городу многотысячной турецкой армии Нуман–паши, фельдмаршал П.А. Румянцев снял осаду крепости и отошел за Дунай.

В ходе новой военной кампании 1774 г. русская армия совершила несколько удачных операций на правом берегу Дуная, в ходе которых особо отличился корпус генерал–поручика А.В. Суворова, который в июне 1774 г. нанес сокрушительное поражение туркам при Козлудже. После очередного поражения турки дали согласие на возобновление мирных переговоров и 10 июля 1774 г. в болгарской деревушке Кючук–Кайнарджи был подписан мирный договор. По условиям Кючук–Кайнарджийского договора:

1) К России отошла территория причерноморского лимана между Южным Бугом и Днепром, где располагалась турецкая крепость Кинбурн;

2) Россия закрепила за собой ряд крепостей на Керченской полуострове, в том числе Керчь и Ени–Кале;

3) Турция признавала независимость Крымского ханства, который стал протекторатом Российской империи;

4) Турция выплачивала России огромную контрибуцию в размере 4,5 млн рублей.

3. Ликвидация Запорожской Сечи, создание Новороссийской губернии

Сразу после окончания Первой русско–турецкой войны Екатерина II решила положить конец своеволию запорожских казаков и в мае 1775 г. приказала генерал–аншефу П.А. Текели ликвидировать Запорожскую Сечь. Во исполнение царского указа он немедля выступил в поход из крепости Святой Елизаветы (нынешний Кировоград) и уже в конце мая занял основные стратегические пункты Запорожского войска. А спустя месяц русские войска подошли к «столице» запорожцев Новой Сечи, где генерал П.А. Текели зачитал здешней войсковой старшине императорский Манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».

В рядах современных украинских самостийников и кандидатов украинских исторических наук «разгром» Запорожского войска традиционно рассматривают только через призму русской имперской политики, направленной на подавление всего украинского национального самосознания и исконного свободолюбивого казачьего бытия. Однако, как совершенно верно отмечали многие историки (Н.И. Павленко, А.П. Пронштейн, Н.А. Миненков), раньше аналогичные права и привилегии были отняты у донских и яицких казаков, поскольку по мере расширения южных границ Российской империи, центральная власть больше не нуждалась в их услугах по охране новых пограничных рубежей. Кстати, это обстоятельство стало одной из главных причин знаменитого Пугачевского бунта (1773–1775), повторение которого могло произойти и в Запорожском войске, если бы наученная горьким опытом императрица вовремя не предупредила его.

Сразу после упразднения Запорожской Сечи по указу Екатерины II на днепровских порогах началось строительство Днепровской оборонительной линии, главным центром которой стала Александровская крепость (Александровск) – нынешний, город Запорожье, а территория Запорожского войска вошла в состав Новороссийской и Азовской губерний. Во второй половине 1770–х гг. светлейший князь Г.А. Потемкин, который приложил колоссальные усилия по освоению Новороссийского края, основал здесь три новых города – Екатеринослав (1776) (нынешний Днепропетровск), Херсон (1778) и Павловск (1780) (нынешний Мариуполь). В 1780–1782 гг. после утверждения Екатериной II «Общего положения о российских губерниях» и ликвидации Малороссийской Коллегии, на территории Малороссийской и Слободско–Украинской губерний были учреждены Киевское и Харьковское наместничества, которые возглавили генерал–фельдмаршал П.А. Румянцев и генерал–аншеф Д.А. Норов.

4. Вхождение в состав России Крыма и Восточной Грузии

Тем временем, в 1775 г., нарушив условия Кючук–Кайнарджийского договора, Стамбул провозгласил новым крымским ханом Девлет–Гирея. В ответ на эти действия турок Россия ввела на территорию Крыма свои войска и посадила на бахчисарайский престол нового хана Шагин–Гирея. Но в 1782 г. турки инспирировали мятеж против ставленника Петербурга, который бежал под защиту русских войск в Еникале. В апреле 1783 г., после подавления антироссийского мятежа, Екатерина II издала Манифест о присоединении Крымского ханства к Российской империи, который гласил, что: «ради попечения о влаге и величии Отечества, стараясь пользу и Безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, решились Мы взять под Державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Куканскую сторону». Сразу после издания этого Манифеста русские войска под командованием генерал–аншефа А.В. Суворова заняли весь Крым и в 1783 г. по приказу светлейшего князя фельдмаршала Г.А. Потемкина вблизи развалин древнего Херсонеса в Ахтиарской бухте был заложен город–порт Ахтиар, которому было суждено стать главной базой Черноморского Военно–Морского флота Российской империи. Спустя год, в феврале 1784 г., императрица Екатерина II издала именной Указ светлейшему князю Г.А. Потемкину и наказала ему «основать в Ахтиарской бухте военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом, и впредь именовать Севастополем».

Одновременно с этим поистине историческим событием произошло значительное усиление позиций России в Закавказье, поскольку в июле 1783 г. правитель Картли–Кахетинского царства Ираклий II (1762–1798) подписал с Россией знаменитый Георгиевский трактат, по которому вся Восточная Грузия добровольно признала протекторат России над собой. Однако, опасаясь новой войны с Османской империей, русское правительство вынуждено было отказаться от подписания аналогичного соглашения с Западной Грузией, и отвергло просьбу нового правителя Имеретинского царства Давида II (1784–1789) взять его владения под протекторат Российской империи.

5. Русско–турецкая война (1787–1791)

Тем временем в самой Турции стали нарастать реваншистские настроения, которые активно разжигались Англией и Пруссией. В результате, уже в июле 1787 г. новый турецкий султан Абдул–Хамид I (1774–1789) в ультимативной форме потребовал от России расторгнуть Георгиевский трактат и допустить османских консулов в Крым. Не дождавшись ответа на этот ультиматум, в августе 1787 г. Турция объявила России новую войну и начала активные боевые действия на Кинбурнской косе. Однако уже в сентябре 1787 г. русская армия под командованием генерал–аншефа А.В. Суворова разгромила турецкий десант под Кинбурном и взяла под полный контроль выход в Черное море.

В июле 1788 г. 130-ти тысячная армия фельдмаршала Г.А. Потемкина осадила турецкую крепость Очаков, а армия фельдмаршала П.А. Румянцева форсировала Днестр и двинулась на соединение с австрийским корпусом принца Е. Кобургского, осаждавшего Хотин. В то же время Черноморский флот под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова нанес сокрушительное поражение туркам у острова Феодониси. В сентябре 1788 г. русско–австрийская армия овладела Хотиным, а в декабре пал Очаков и русские войска отошли на зимние квартиры.

В ходе новой военной кампания корпус генерал–аншефа А.В. Суворова в двух выдающихся сражениях при Фокшанах (июль 1789 г.) на реке Рымник (сентябрь 1789 г.) наголову разгромил две турецкие армии Осман-паши и Юсуф-паши, после чего русские войска заняли Гаджибей, Аккерман и Бендеры и вышли к дельте Дуная. В этой ситуации турки начали переговоры о заключении очередного перемирия, но под сильным давлением британского и берлинского королевских дворов новый турецкий султан Селим III (1789–1807) вынужден был возобновить боевые действия.

В начале 1790 г. Вена, неожиданно начав сепаратные переговоры со Стамбулом, вышла из состояния войны с Османской империей, и турки резко активизировали боевые действия на Кавказском и Дунайском фронтах против русской армии. Однако уже в июне 1790 г. корпус генерал–лейтенанта И.В. Гудовича овладел Анапой, а в августе 1790 г. Черноморский флот адмирала Ф.Ф. Ушакова разгромил турецкую эскадру у острова Тевдра. В ноябре 1790 г. русские войска овладели Тульчей и Исакчей, a 11 декабря 1790 г. корпус генерал–аншефа А.В. Суворова после тщательной подготовки взял стремительным штурмом непреступную крепость Измаил, что стало самым настоящим шоком для Стамбула. Причем, еще до окончания войны по указанию фельдмаршала Г.А. Потемкина началось ускоренное освоение этих земель, де-факто уже вошедших в состав Новороссийской губернии. Именно тогда здесь были основаны такие города, как Николаев (1789), Одесса (1794), Тирасполь (1795) и другие.

В феврале 1791 г., после кончины фельдмаршала Г.А. Потемкина новый главнокомандующий русской армией фельдмаршал Н.В. Репнин в июне 1791 г. уничтожил турецкую армию Юсуф-паши у Мачина, а в июле 1791 г. адмирал Ф.Ф. Ушаков разгромил неприятельскую эскадру у мыса Калиакрия и потрясенные турки запросили мира.

29 декабря 1791 г. был подписан Ясский мирный договор, по условиям которого:

1) Турция признавала вхождение Крыма и Восточной Грузии в состав России;

2) К России отходила небольшая, но стратегически важная территория между Южным Бугом и Днестром.

Сразу после окончания войны Войско верных казаков, созданное князем Г.А. Потемкиным из части бывших запорожцев еще в 1787 г., было преобразовано в Черноморское казачье войско, которому даровали только что приобретенные земли в междуречье Южного Буга и Днестра. Однако этих территорий для расселения всех «верных запорожских казаков» было явно недостаточно и поэтому в конце 1792 г. по нижайшему прошению войскового судьи Антона Головатого, который добился аудиенции у самой Екатерины II, черноморским казакам были пожалованы земли на Тамани и Кубани «в вечное и потомственное владение». А уже в начале 1793 г. сюда переселились первые 40 куреней черноморских казаков, которые стали активно обустраивать новые южные рубежи Российской империи и в продолжение Кубанской пограничной линии (1778) создавать новую Черноморскую кордонную линию.

6. Русско–шведская война (1788–1790)

Разгром турок под Кинбурном вызвал крайне резкую реакцию в Лондоне, по инициативе которого в мае 1788 г. был создан антирусский Тройственный союз в составе Англии, Голландии и Пруссии, который стал активно играть на реваншистских настроениях шведского короля Густава III. В июне 1788 г., с подачи английского премьер-министра У. Питта, шведский король предъявил России на редкость наглые требования: аннулировать Ништадский и Абосский мирные договоры, и возвратить Турции Крым.

В июле 1788 г. шведская армия под командованием самого Густава III вторглась на территорию Финляндии, захватила Нейшлот и осадила Фридрихсгам, но была остановлена армией В.П. Мусина–Пушкина на реке Кюмень. Тем временем Балтийский флот под командованием адмирала С.К. Грейга разгромил шведскую эскадру у острова Гогланд, и шведы вынуждены были срочно снять осаду Фридрихсгама и быстро отойти за пограничную реку Кюмень. С этого момента основным театром боевых действий стало Балтийское море, где состоялось несколько крупных морских сражений.

В ходе военной кампании 1789 г. две русских эскадры под командованием адмиралов В.Я. Чичагова и К.Г. Нассау–Зигена разгромили шведский флот адмирала К. Эренсверда в Эландском бою и Первом Роченсальмском сражении. А затем шведы были окончательно повержены в ходе Ревельского, Выборгского, Красногорского и Второго Роченсальмского морских сражений, состоявшихся в мае – июле 1790 г. в непосредственной близости от южных морских рубежей самой Швеции.

В этой ситуации Стокгольм вынужден был запросить мира и сел за стол переговоров, которые завершились 3 августа 1790 г. подписанием Верельского мирного договора, по которому шведы признали все прежние завоевания России в Балтийском регионе.

7. Разделы Речи Посполитой (1772,1793,1795)

Еще в годы Первой русско–турецкой войны (1768–1774) России пришлось вплотную заниматься польской проблемой. В 1770 г. Австрия и Пруссия де-факто начали раздел Речи Посполитой, поскольку к этому времени Вена захватила ряд районов южной Польши, а Берлин открыто поддержал ее. Одновременно, как установили польские и российские историки (Т. Цегельский, П. Конзеля, Б. Носов, П. Стегний), именно эти державы стали оказывать мощное давление на Екатерину II, убеждая ее провести раздел польских земель. Наконец, «Северная Семирамида» поддалась настойчивым уговорам своих коллег по монаршему ремеслу, и 6 февраля 1772 г. Мария Терезия, Фридрих II и Екатерина II подписали Петербургский договор о первом разделе Польши. В результате этого раздела к Австрии отошла Галиция и часть Малой Польши, Пруссия захватила Польское Поморье (Померанию) и часть Великой Польши, а Россия вернула себе исконно русские земли Восточной Белоруссии (Полоцк, Витебск, Мстиславль) и завладела частью Прибалтики, в частности Ливонией.

Новый раздел Польши стал неизбежным следствием победы в польской Сейме «патриотической партии», противостоящей «королевской» и «гетманской» партиям, не желавшими разрыва с Россией. В 1791 г. польский король Станислав Понятовский под давлением победивших «патриотов» предпринял последнюю попытку вывести свое государство из состояния хронического политического кризиса и в начале мая подписал новую польскую Конституцию, отменявшую выборность короля и пресловутый принцип «liberum veto». Однако укрепление польской государственности никак не входило в планы соседних держав, и в конце мая 1791 г. при поддержке Екатерины II «гетманская партия» создала «Тарговицкую конфедерацию», которая обратилась к России и Пруссии с просьбой оказать военную помощь в борьбе против Варшавы.

В мае – июле 1792 г. в ходе скоротечной русско–польской войны две русских армии под командованием генерал–аншефов М.В. Каховского и М.Н. Кречетникова быстро разгромили королевские войска и вынудили Станислава Понятовского примкнуть к Тарговицкой конфедерации. А в январе 1793 г. в Гродно был подписан русско–прусский договор о втором разделе Речи Посполитой, по которому к Берлину отходили остальная часть Великой и часть Северной Польши и большая часть Мазовии, а к России присоединялись территории Полесья, Подолии и Волыни. После этих событий в Польше началось национальное восстание под руководством генералов Ю. Домбровского и Т. Костюшко, которое, однако, вскоре было быстро подавлено армией фельдмаршала А.В. Суворова, взявшей в октябре 1794 г. Варшаву.

После подавления польского восстания в октябре 1795 г. Россия, Пруссия и Австрия подписали новый договор о третьем разделе Речи Посполитой, в результате которого это государство полностью прекратило свое существование. По новому Петербургскому договору к Австрии отходили Сандомирское и Люблинское воеводства, Пруссии – вся Северная Польша и Мазовия с Варшавой, а России – Западная Белоруссия, Западная Волынь, Литва и Курляндское герцогство. Во вновь обретенных русских землях, вошедших в состав Российской империи, были образованы Виленская (Вильно), Гродненская (Гродно), Могилевская (Могилев), Минская (Минск), Волынская (Изяславль) и Подольская (Каменец–Подольский) губернии. А Станислав Понятовский отрекся от престола и до своей смерти в 1798 г. жил под негласным надзором в Петербурге.

8. Россия и Французская революция (1789–1799)

Когда во Франции вспыхнула кровавая революция, Екатерина II не придала этому событию особого значения, но по мере развития революционного террора настроение правящих кругов в Петербурге стало кардинально меняться. Уже в 1790 г. по инициативе Екатерины II был заключен антифранцузский военный союз между Австрией, Пруссией и Россией, к которому чуть позже присоединилась и Швеция. Однако грандиозным планам русской императрицы по организации общеевропейской интервенции во Францию не суждено было сбыться, поскольку в 1792 г. скончался австрийский король Леопольд II, а затем в результате заговора был убит и шведский король Густав III.

В январе 1793 г., после казни Людовика XVI, Екатерина II вновь занялась французской проблемой и уже в марте 1793 г. подписала договор о военном союзе с Англией. Однако из–за восстания Т. Костюшко новая интервенция во Францию была вновь отложена. Только после окончательного раздела Речи Посполитой, в декабре 1795 г. Россия, Англия и Австрия подписали новый союзный договор о создание антифранцузского военного блока (I антифранцузская коалиция), но отправить 60–тысячный экспедиционный корпус во Францию Екатерина II так и не успела, поскольку скончалась 6 ноября 1796 г.

Итоги екатерининской внешней политики

Оценивая общие итоги внешней политики Екатерины II, следует полностью признать правоту великого русского историка академика В.О. Ключевского, который абсолютно справедливо писал, что это была «самая блестящая страница ее государственной деятельности, которая произвела наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство».

Если в целом оценивать итоги екатерининской внешней политики, то следует подчеркнуть, что в этот период Россия решила три важнейших стратегических задачи, которые были в центре внимания русской дипломатии на протяжении трех веков:

1) Уничтожила своего злейшего врага – Крымское ханство, получила надежный выход в Черное море и освоила огромные и благодатные земли Новороссийского края;

2) Уничтожила свою давнюю соперницу Речь Посполитую и вернула в состав России практически все исконно русские земли, расположенные в Белоруссии и в Правобережной Малороссии;

3) Отстояла все завоевания России в стратегически важном Балтийской регионе и продолжила освоение русской Прибалтики.

Вы смотрели: конспект урока истории России по теме «Внешняя политика Екатерины 2». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующей теме: «Павел I (1796-1801)».

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории

(с) В настоящей статье в учебных целях использованы цитаты из пособия «Полный курс истории для учителей, преподавателей и студентов. В 4-х книгах / Е.Ю. Спицын. – М.: Концептуал».

ШАГ СОРОК ПЯТЫЙ: Екатерина Великая и «просвещенный абсолютизм»

Екатерина II вступила на престол путем свержения своего мужа, императора Петра III. Заручившись поддержкой гвардии, она провозгласила себя императрицей. Позже ей присягнул Сенат и Синод. Петр III подписал отречение от престола, а через несколько дней скончался при странных обстоятельствах.

Екатерина придерживалась взглядов «просвещённого абсолютизма». Что это за зверь такой?

Просвещенный абсолютизм – политика, целью которой стоит укрепление абсолютной монархии с помощью развития общего уровня образованности и просвещения населения (распространение образования и культуры).

Идеи «просвещенного абсолютизма»:

🔹Идея естественных прав человека: свобода, равенство, собственность.

🔹Идеальный правитель – «философ на троне».

🔹Достижение общественного блага путем разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины:

🔹Опора в первую очередь на дворянство – проведение реформ в соответствии с их интересами.

🔹Использование идей «просвещенного абсолютизма» в качестве оправдания абсолютной власти монарха.

🔹Попытки создания «новой породы» людей – образованных и просвещенных.

🔹Попытки монарха разработать идеальную систему законодательства.

В своей работе Екатерина опиралась на труды европейских просветителей XVIII века: Д. Дидро, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж. Ж. Руссо.

Также императрица вела переписку с философами Просвещения и даже оказывала им материальную поддержку.

ШАГ СОРОК ШЕСТОЙ: Реформы Екатерины Великой

УКРАИНА:

❗️1764 г. – ликвидация гетманства на Украине (больше Украина не претендует на автономию).

• Последний гетман Украины К. Г. Разумовский был отправлен императрицей в отставку.

ЦЕРКОВЬ:

❗️1764 г. – секуляризация церковных и монастырских земель.

Секуляризация – передача церковных земель в руки государства. Теперь церковь полностью подчинена государству.

В связи с этим событием появилась новая категория крестьян – экономические – крестьяне, бывшие ранее монастырскими.

• Введение принципа веротерпимости.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

❗️1767 – 1768 гг. – созыв и работа Уложенной комиссии.

Уложенная комиссия – совещательный орган, состоящий из представителей разных слоев общества (кроме крепостных крестьян).

• Целью работы данной комиссии являлась выработка нового свода законов. Во время работы среди разных слоев возникли многочисленные споры. из-за чего Екатерина была вынуждена распустить комиссию.

УПРАВЛЕНИЕ:

❗️1775 г. – реформа местного самоуправления.

• Деление России на 50 губерний.

• Во главе губерний стояли губернаторы, которые осуществляли контроль за деятельностью учреждений губернии, а также исполняли приказы правительства на местах.

❗️1785 г. –Жалованная грамота городам.

• Городское самоуправление.

• Подтверждение прав и привилегий купцов.

• Введение сословного суда.

• Личным указом Екатерины II Сенат был разделен шесть департаментов и потерял законодательную функцию, которая перешла лично к императрице и её доверенным лицам – статс-советникам. Пять из шести отделов возглавляли обер-прокуроры, первый – генерал-прокурор, лично докладывающий о важных делах царственной особе.

• После того, как был подписан «Устав благочиния, или полицейский», внутри городов оформилась новая структура — Управа Благочиния, со своими функциями и должностями. Город разделился на части (200-700 дворов) и кварталы (50-100 дворов), за которыми должны были следить частные приставы и квартальные надзиратели.

ДВОРЯНЕ:

❗️1785 г. – Жалованная грамота дворянству.

Подтверждение прежних привилегий дворянства (нет службе, нет телесным наказаниям, нет подушной подати и т.д.)

• Дворянское сословие – официально привилегированное.

Тем временем КРЕСТЬЯНЕ:

• Запрет крестьянам жаловаться на своих помещиков – ужесточение крепостного права.

ЭКОНОМИКА:

❗️1765 г. – создание Вольного экономического общества – помощь дворянскому предпринимательству (у нас сейчас так малый бизнес развивают).

❗️1769 г. – введение ассигнаций – бумажных денег.

• 1775 г. – свобода предпринимательства. Под «манифестом о свободе предпринимательства», принято понимать издание документа, разрешающего открывать любое мелкое кустарное производство всем гражданам Российской империи.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМ:

С одной стороны, политика Екатерины II способствовала распространению грамотности, образования и просвещения в России, но это распространение касалось в большинстве своем высших слоев общества.

С другой стороны, в ее правление усилился крепостной гнет, были юридически оформлены привилегии дворянства.

ШАГ СОРОК СЕДЬМОЙ: Внешняя политика XVIII века

🔸 Северная война 1700—1721

Важнейшие внешнеполитические цели России в 18 веке были определены в период правления Петра 1. Сразу же после заключения мирного соглашения с Османской империей Россия вступила в Северную войну со Швецией. Этот конфликт продлился в течение 21 года и стал удачным для Петра Великого и России.

Первые поражения привели к перестройке российской армии и ее переоснащению. В итоге страна получила выход к Балтике и был заложен город, ставший ее второй столицей – Санкт-Петербург. По заключенному в 1721 году Ништадтскому миру Швеция утратила Ижорские земли и территории близ Выборга. Благодаря получению свободного доступа к Балтийскому морю Россия начала играть заметную роль в европейской политике.

🔸 Войны в эпоху дворцовых переворотов

Позднее Россия принимала участие в войнах «за польское» (1733 – 1735 гг.) и «австрийское» (1740—1748 гг.) наследства, а так же, Семилетней войне. Несмотря на серьезные успехи русских полководцев в этой кампании, страна вышла в 1761 году из этой войны и вернула захваченные территории, что вызвало бурю негодования во всех слоях русского общества. Император Петр, к сожалению, был большим поклонником Фридриха 2, короля Пруссии.

🔸 Русско-турецкие войны

Стремясь разрешить польскую и турецкую проблемы, Россия вела активную внешнюю политику в период правления императрицы Екатерины 2. Сложная ситуация в Польше давала шанс России на возвращение утраченных в течение 13 – 15 веков земель. Чтобы обезопасить южные границы страны, было необходимо получить выход к черноморскому побережью. После серии блестящих побед, известнейшей из которых является победа в Чесменском сражении, в 1774 году был подписан мирный договор с Турцией, по которому Россия получила крепости Керчь и Азов, земли между Днепром и Южным Бугом. Тогда же, провозглашена независимость от турецкого владычества Крыма. (В 1783 г. он стал частью России.)

Очередная русско-турецкая война (1787 – 1791 гг.), начатая Турцией, принесла России новые победы. Границы были перенесены с Южного Буга на Днестр.

🔸 Антифранцузская коалиция

В завершающем десятилетии 18 века Россия окончательно утвердила свой статус мировой державы. Екатерина 2 в силу революционных событий во Франции вступила в 1793 г. в антифранцузскую коалицию. Был намечен поход в Европу под общим командованием Суворова. Но, смерть Екатерины сорвала военные планы. Тем не менее, поход армии под руководством Суворова все же состоялся в 1799 году (Итальянский поход). Позднее Павел 1 склонился к мнению о том, что политические союзы с Францией более выгодны для Российской империи.

Больше теории в следующих шагах.

Изучать внешнюю политику необходимо параллельно с работой с картами.

Направления и задачи внешней политики

- Важнейшей задачей для России во внешней политике второй половины XVIII в. была борьба за выход к Чёрному морю. Это предоставило бы новые возможности для русской торговли.

- В этот период оставался достаточно острым польский вопрос. Речь Посполитая находилась в кризисе. Остальные державы были готовы побороться между собой за польское наследство.

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.

- Основная причина: русско-турецкие противоречия в Причерноморье. Россия стремилась получить выход к Черноморскому побережью и обезопасить свои южные границы от набегов крымского хана. Османская империя (Турция) же хотела укрепить своё территориальное положение и противодействовать России.

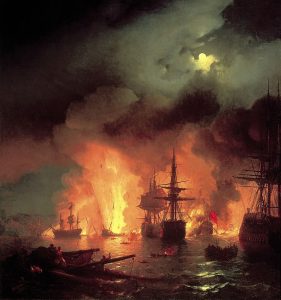

Чесменский бой. И.К. Айвазовский

- Подстрекаемая Францией и Англией, Турция объявила войну России. Военные действия велись на территории Молдавии и Валахии, на Азовском побережье.

- В 1770 г. русские войска полководца П.А. Румянцева одержали крупные победы над турками при реках Ларга и Кагул.

- В том же 1770 г. последовала победа на море. В Чесменском сражении русская эскадра под командованием А.Г. Орлова, Г.А. Спиридова, С.К. Грейга разгромила турецкий флот.

- В 1774 г. был заключён Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Россия получила причерноморские земли между Днепром и Бугом; право строительства флота на Чёрном море; контрибуцию от Турции в размере 4,5 млн руб. Крымское ханство становилось независимым от Османской империи.

- При попытке Турции вернуть Крым в 1783 г. Россия ввела войска на полуостров. В результате Крым вошёл в состав России. Как опорная база русского флота был основан город Севастополь. За дипломатические успехи в присоединении Крыма фаворит императрицы Г.А. Потёмкин получил почётное звание князя Таврического. В 1787 г. Екатерина II совершила поездку в Новороссию и Крым.

Георгиевский трактат 1783 г.

По просьбе грузинского царя Ираклия II в 1783 г. был заключён Георгиевский трактат, по которому Восточная Грузия переходила под покровительство России.

Русско-турецкая война 1787–1791 гг.

А.В. Суворов

- Основной причиной войны стало требование Турции возвратить Крым. В итоге началась очередная русско-турецкая война.

- В 1787 г. талантливый русский полководец А.В. Суворов разгромил турецкий десант у крепости Кинбурн.

- В 1788 г. Г.А. Потёмкин взял турецкую крепость Очаков.

- В 1789 г. А.В. Суворов нанёс туркам крупные поражения под Фокшанами и на реке Рымник.

- В 1790 г. пала главная турецкая крепость на Дунае – Измаил. Этой победой Россия обязана таланту А.В. Суворова. Он разработал собственный план: вместо длительной осады приступить к внезапной ночной атаке одновременно со всех сторон крепости. Уделяя большое внимание подготовке, А.В. Суворов приказал солдатам соорудить в русском лагере земляные и деревянные копии рва, вала и стен турецкой крепости. Солдаты учились их преодолевать, а полководец лично наблюдал за этим. Этот новаторский план и полевое обучение солдат позволили с успехом овладеть Измаилом и тем самым приблизить победу в войне.

- Блестяще проявил себя талантливый адмирал Ф.Ф. Ушаков. В 1791 г. он одержал крупную морскую победу над турецким флотом у мыса Калиакрия.

- По итогам военных действий Османская империя запросила мира. В результате был подписан Ясский мирный договор. Турция признавала присоединение к России Крыма и протекторат России над Восточной Грузией. Также Россия получала земли между Днестром и Южным Бугом.

Русско-шведская война 1788–1790 гг.

Основной причиной войны стало желание Швеции взять ещё один реванш за поражение в Северной войне 1700-1721 гг. Военные действия велись с переменным успехом как для России, так и для Швеции. Последняя не смогла достичь своей первоначальной цели. В результате был подписан Верельский мирный договор. Подтверждались условия Ништадтского и Абоского договоров. Территориальные границы сохранялись.

Ф.Ф. Ушаков

Раздел Речи Посполитой

Польша переживала тяжёлый кризис. Центральная власть была сильно ослаблена. Этим решили воспользоваться её соседи: Россия, Пруссия и Австрия. В результате территорию Польши стали постепенно растаскивать по кусочкам.

- В 1772 г. произошёл первый раздел Речи Посполитой. К России отошли Восточная Белоруссия и часть Ливонии.

- В 1793 г.- второй раздел Речи Посполитой. Россия получила центральные белорусские земли с Минском и Правобережную Украину.

- В 1795 г. – третий раздел Речи Посполитой. К России отошли Западная Волынь, Западная Белоруссия, Курляндия и Литва.

Противодействие Великой Французской революции

После начала революции во Франции Екатерина II разорвала все дипломатические связи с ней. Императрица также начала борьбу с революционной страной. Так, в 1793 г. Россия присоединилась к морской блокаде Франции вместе с другим державами.

Подводя итог, следует сказать, что внешняя политика России при Екатерине II была более чем успешной. Была достигнута важнейшая цель – получение выхода к Чёрному морю и создание черноморского флота. Россия по праву входила в число великих держав мира.

Максим Романович | Просмотров: 1.9k

Основные направления внешней политики Екатерины II:

1. Ослабление военной мощи Турции и Крыма, выход к Черному морю.

2.Союз с Австрией и Пруссией как средство возвращения украинских и белорусских земель, находящихся с XIV века в составе Польско-литовского государства.

3.Сохранение задачи обеспечения петровских завоеваний в Прибалтике.

4. Создание антифранцузской коалиции после провозглашения во Франции республики.

Русско-турецкая война 1768-1774 г.г.

Вопросы

Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.

Поводом для русско-турецкой войны послужили события в Крыму, где произошел переворот в сторону открытого противника России и ставленника Турции. В ответ на это Екатерина II издала манифест о прекращении существования Крымского ханства и присоединения его земель к России. Это вызвало бурю негодования в Турции. Султан предъявил Екатерине ультиматум, в котором потребовал возвращения Крыма, восстановлении власти Турции в Грузии и досмотра русских кораблей, идущих через Босфор и Дарданеллы. После отказа России султан в августе 1787 года объявил войну.

Вопросы

Греческий проект Екатерины II

После успехов в русско-турецкой войне Екатерина II предполагала отбросить Турцию из Европы, а на освобожденных балканских землях возникнет Греческая империя со столицей в Константинополе. В будущем Екатерина хотела видеть ее императором своего второго внука. Из восточных дунайских княжеств императрица планировала создать буферное государство Дакию, а западные передать Австрии (вместе с которой она и собиралась вытеснять Турцию из Европы). Реализовать эти планы Екатерина не успела.

Ответьте на вопрос

Разделы Речи Посполитой

Вопросы

Война со Швецией

В самый разгар русско-турецкой войны 1787-1791 гг. шведский король предпринял попытку вернуть часть петровских завоеваний. Кроме требования возвращения Прибалтики, он также потребовал отдать Турции, с которой находился все черноморские завоевания. Военные действия шли с переменным успехом. Решающим было Выборгское сражение в июне 1790 года, завершившаяся победой русского флота. В июле был заключен мирный договор без изменения границ.

Ответьте на вопрос

Политика «вооруженного нейтралитета».

Ответьте на вопросы

Борьба Екатерины II c революционной Францией

Екатерина враждебно приняла созыв Генеральных штатов во Франции 5 мая 1789 года и ,особенно, взятие Бастилии 14 июля, заявив, что не может допустить, чтобы в каком бы то ни было участке Европе страной управляли сапожники.

После казни французских короля и королевы императрица облачилась в траур, разорвала отношения с революционной Францией и начала готовить первую антифранцузскую коалицию. В Петербурге принимали находящихся в изгнании французских аристократов.

В 1795 году было заключено первое соглашение между Англией и Россией об отправке 60 тыс войска во Францию. Но этим планам не суждено было сбыться. Смерть Екатерины в 1796 году воспрепятствовала этому.

Ответьте на вопросы

Вы можете проверить свои знания по теме здесь.

Внешняя политика Екатерины II

Во внешней политике можно выделить следующие главные задачи: обеспечение выхода к Чёрному морю и польский вопрос.

В связи со смертью польского короля Августа III первым на повестке стоял польский вопрос. Под давлением России новым польским королём был избран Станислав Понятовский, и польский сейм принял закон, который уравнял в правах католиков и православных. В ответ восстала польская шляхта (Барская конфедерация). Русские войска, вошедшие в Польшу, подавили выступление шляхты. Тем временем Пруссия и Австрия договорились о разделе части польской территории и привлекли к этому соглашению Россию. В 1772 г. произошёл так называемый первый раздел Польши. Австрия захватила Галицию, Пруссия – Поморье и часть Великой Польши, Россия – Восточную Белоруссию. Территориальные потери и угроза развала государства вызвали в 1772 г. в Польше патриотическое движение. Под влиянием лозунгов Французской революции польский сейм в мае 1791 г. принял новую конституцию, основные положения которой должны были укрепить польскую государственность. В ответ Пруссия и Россия выступили против «революционного брожения» в Польше и оккупировали её. Под угрозой военной силы сейм был вынужден в 1793 г. подчиниться второму разделу Польши. К России отошла Западная Белоруссия, Волынь и Подолье.

На следующий год польские патриоты под руководством генерала Т. Костюшко подняли восстание. Русские войска под командованием А.В. Суворова взяли Варшаву и подавили восстание. В 1795 г. между Россией, Пруссией и Австрией состоялся третий раздел Польши, который ликвидировал польскую государственность. К России отошли Курляндия и Литва.

Ещё в разгар польских событий, в 1768 г., Турция и Крым, подстрекаемые враждебной России Францией, открыли военные действия набегом крымских татар на пограничные русские земли. Началась первая русско-турецкая война второй половины XVIII в. Военное преимущество было на стороне России. Главнокомандующий русской армией П.А. Румянцев в 1770 г. одержал блестящие победы под Рябой Могилой, у Ларги и Кагула над объединёнными силами турецкого и татарского войск. В том же году адмирал Г.А. Спиридов в Чесменской бухте уничтожил турецкий флот (100 боевых кораблей). Но при поддержке Франции и благожелательном нейтралитете Австрии и Пруссии Турция продолжала сопротивляться. В 1774 г. войска А.В. Суворова переправились через Дунай и стали угрожать вторжением во внутренние провинции Османской империи. Только тогда турки запросили мира. В июле 1774 г. в деревне Кючук-Кайнард-жи начались русско-турецкие переговоры. По условиям мира Россия получила выход к Чёрному морю (устья Дона, Днепра и Буга с прилегающими территориями). Крым был провозглашён независимым от Турции государством, и тем самым был решён вопрос о присоединении Крыма к России (1783).

В 1787 г. Турция, обвинив Россию в нарушении условий Кючук-Кайнарджийского мира, начала военные действия и напала на Кинбурн (на побережье Чёрного моря). Войска под командованием Суворова отбили нападение. Новая война с Турцией началась в неблагоприятных для России внешнеполитических условиях (враждебное отношение Англии и нападение Швеции на Россию без объявления войны). Несмотря на это, военные действия для России развивались успешно. Войска Суворова одержали победы у Фокшан и под Рымником. Молодой Черноморский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова нанёс ряд поражений туркам. Победную точку в войне поставили войска Суворова (взяли мощную крепость Измаил) и М.И. Кутузова (разгромили турок у Бабадага и при Мачине). Флот Ушакова потопил турецкую эскадру у мыса Калиакрия. В декабре 1791 г. между Россией и Турцией был подписан Ясский мир, подтвердивший условия Кючук-Кайнарджийского договора.

В последние годы царствования Екатерину сильно беспокоили революционные события во Франции. Хотя в это время Россия непосредственно не участвовала в военных действиях против революционной Франции, она материально и морально поддерживала антифранцузские силы и роялистов.

Подводя итоги внешней политики России во второй половине XVIII в., нужно отметить, что Екатерина блестяще завершила начатое Петром I создание Российской империи как великой державы. Значительные территориальные приобретения, одна из ведущих ролей в мировой политике позволяли России действовать в своих интересах при решении любых мировых вопросов. В то же время успехи внешней политики законсервировали крепостной режим. Интеграция вновь приобретённых территорий в Российскую империю обостряла межнациональные отношения и усиливала антирусские настроения.

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

Большинство дореволюционных историков считали вторую половину XVIII в. «золотым веком» Российской империи и рассматривали это время как важный этап в развитии российской государственности и дальнейшей европеизации страны. В исторической литературе этот период русской истории также получил название «просвещённого абсолютизма». Так оценивали Екатерининскую эпоху, например, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв, A. С. Лаппо-Данилевский. Более критичную позицию занимали B. О. Ключевский, А.А. Кизиветтер, В.И. Семевский.

В исследованиях советских историков основное внимание уделялось продворянскому характеру политики правительства Екатерины II, усилению крепостного права и полицейских функций государства, сопротивлению крестьянства крепостнической политике самодержавия. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины рассматривался как демагогия и лавирование в условиях разложения феодально-крепостнического строя.

Современный взгляд на Екатерининскую эпоху освободился от «классового подхода» и стал более взвешенным, учитывающим характер эпохи. В частности, в работах А.Б. Каменского и Н.И. Павленко взгляд на этот период в истории России весьма близок к оценкам дореволюционных историков.

Личность и деятельность самой Екатерины II, правившей Россией 34 года, оценивалась современниками и потомками также различно, порой даже диаметрально противоположно. Если нравственный облик императрицы в целом укладывается в слова В.О. Ключевского: «Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха», то её вклад во внутреннюю и внешнюю политику вызывает споры по настоящее время. По-разному, например, трактуется понятие «просвещённого абсолютизма». Некоторые историки предпочитают называть его «просвещённым деспотизмом», а Екатерину – «просвещенным деспотом», и вообще ставится вопрос: применимо ли понятие «просвещённого абсолютизма» к правлению Екатерины?

В годы правления Екатерины II своего наивысшего расцвета достигает имперский характер России. Среди историков ведутся споры, насколько империя как форма организации человеческого сообщества отвечала интересам её многонационального населения. Ряд историков считают, что империя являлась искусственным образованием, основанным на страхе покорённого населения и её военной мощи. Другие придерживаются прямо противоположного мнения, отмечая, что такая форма государственности подрывала национальную обособленность населяющих её народов и способствовала включению их в единый мировой процесс. Позднее император Николай I сказал: «Немец, финляндец, татарин, грузин – вот что такое Россия».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Внешняя политика

Внешняя политика

Задачам укрепления феодального государства была подчинена и внешняя политика киевских князей. Олег, Игорь, Святослав, Владимир и другие последовательно проводили политику присоединения соседних земель, и к началу XI в. все восточнославянские земли

Внешняя политика

Внешняя политика

Основными задачами внешней политики были: на западе – получение выхода к Балтийскому морю, на юго-востоке – борьба с Казанью и Астраханью, на юге – защита от набегов крымского хана, на востоке – завоевание Сибири. В 1552 г. была взята Казань. Через четыре

Внутренняя политика Екатерины II

Внутренняя политика Екатерины II

Екатерина, воспитанная на идеях французского Просвещения, в первый период своего царствования пыталась смягчить нравы российского общества, упорядочить обветшалое законодательство, ограничить крепостное право. С этой целью она

Внешняя политика до 1812 г.

Внешняя политика до 1812 г.

Главное место во внешней политике России занимали отношения с наполеоновской Францией. Первое, что сделал Александр, придя к власти, – вернул казаков из Индийского похода (куда их отправил Павел, неожиданно заключив союз с Францией против

Внешняя политика (1815–1825)

Внешняя политика (1815–1825)

Разгром Наполеона привёл к реставрации Бурбонов и возвращению Франции в границы 1792 г. Окончательное урегулирование вопросов послевоенного мира проходило на Венском конгрессе, где между державами-победительницами возникли острые разногласия.

Внешняя политика

Внешняя политика

Охранительные тенденции внутренней политики Николая I нашли своё отражение и во внешней политике. Революции 1830 г. во Франции и Бельгии вызвали резкую реакцию русского царя. Правительство рассматривало возможность интервенции во Францию, но, не найдя

Внешняя политика в 20—30-е годы

Внешняя политика в 20—30-е годы

К началу 20-х годов Советская Россия находилась в международной изоляции. За исключением приграничных стран (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Персия и Афганистан), ни одна крупная европейская держава не признавала правительство большевиков. С

Внешняя политика

Внешняя политика

Внешняя политика РФ строится в двух направлениях: ближнее зарубежье (страны, входившие в СССР, страны СНГ) и дальнее зарубежье – остальные страны мира. Россия стала правопреемницей СССР, она стремилась наладить дружественные связи с другими странами. На

Внешняя политика в 1920-е гг

Внешняя политика в 1920-е гг

1919–1920 гг. – Парижская мирная конференция. Создание Версальской системы – системы договоров, определивших послевоенное устройство Европы.1919 г., март – создание III Коммунистического интернационала (Коминтерн) – содействие осуществлению

«Внешняя политика Советского Союза»

«Внешняя политика СССР»

СССР. Внешняя политика

СССР. Внешняя политика

Внешняя политика СССР Основные принципы советской внешней политики Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 создала государство нового типа — советское социалистическое государство — и тем положила начало советской внешней

Внешняя политика

Внешняя политика

См. также «Границы», «Дипломатия», «Мир. Миротворчество», «Третий мир»

Внешняя политика есть имитация войны другими средствами.

Жан Франсуа Ревель

Главный принцип моей внешней политики — хорошее правление внутри страны.

Уильям Гладстон

Мы не должны

Политика См. также «Внешняя политика», «Выборы», «Государство», «Идеи. Идеология», «Партии», «Пропаганда», «Реформы», «Союзы и коалиции»

Политика

См. также «Внешняя политика», «Выборы», «Государство», «Идеи. Идеология», «Партии», «Пропаганда», «Реформы», «Союзы и коалиции»

Политика – не точная наука.

Отто фон Бисмарк

Политика есть искусство возможного.

Отто фон Бисмарк

Неверно, будто политика есть

Третий мир См. также «Внешняя политика»

Третий мир

См. также «Внешняя политика»

Там, где есть мусульмане, есть нефть; обратное утверждение неверно.

Чарлз Иссави*

Выражение «страна, богатая человеческими ресурсами», означает, что эта страна перенаселена и нуждается в помощи.

Джонатан Линн

и Энтони