В задании А21 представлены предложения с вводными словами и конструкциями. Здесь необходимо отличить вводные слова от сочетаний слов, которые вводными не являются, и правильно расставить в предложении знаки препинания.

Вводные слова — Это слова или сочетания слов, не входящие в структуру предложения и не являющиеся членами предложения, при помощи которых говорящий выражает своё отношение к тому, о чём он говорит, или организует сообщение, например: Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май (А. Чехов).

Вводные слова имеют различные значения:

|

Уверенность |

Конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, действительно и др. |

Разумеется, Он не был счастлив (А. Герцен). |

|

Неуверенность |

Кажется, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй и др. |

И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкала молния (А. Чехов). |

|

Различные чувства |

К счастью, к общей радости, к несчастью, к сожалению, к удивлению и др. |

К счастью, ливень прошёл стороной (В. Катаев). |

|

Источник сообщения |

По сообщению (кого-либо), по словам (кого-либо), по мнению (кого-либо), по-моему, помнится и др. |

По его словам, неизвестных было трое (В. Арсеньев). |

|

Указание на последовательность явлений, связь между ними |

Во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, следовательно, итак, таким образом, значит, напротив, наоборот и др. |

Итак, предложение было принято (И. Тургенев). |

|

Замечания о способах оформления мыслей |

Одним словом, иначе говоря, лучше сказать, мягко выражаясь и др. |

У нас весна, солнышко греет. Одним словом, жизнь расцветает (Н. Островский). |

Эти значения могут быть выражены не только вводными словами, но и вводными предложениями, например: Мы вообще, По-моему, Немного равнодушны ко всему, что окружает нас на зем

ле. — Мы вообще, я Бы сказал, Немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле (В. Солоухин). В первом случае использовано вводное слово, во втором — вводное предложение.

Вводные слова и предложения при произнесении часто выделяются интонационно (паузами и ускорением темпа), а на письме — запятыми, например: Я, признаюсь вам, Измучился (И. Тургенев); Вечор, Ты помнишь, Вьюга злилась (А. Пушкин).

Следует обратить внимание на слова, которые никогда не бывают вводными, так как не выражают отношения говорящего к высказываемой мысли и не организуют сообщение. Но они, как и вводные слова, не отвечают ни на какие вопросы и не являются членами предложения, поэтому их часто принимают за вводные.

Слова, не являющиеся вводными

Слова, которые всегда в предложении являются вводными

Вообще говоря, во-первых, впрочем, дескать, итак, казалось бы, как говорится, короче говоря, кроме того, пожалуйста, следовательно, собственно говоря, стало быть и др.

Слова Наконец, однако, вообще могут быть вводными или не являться таковыми в зависимости от значения.

|

Вводное слово |

Не вводное слово |

|

|

Наконец |

Если имеет значение «и ещё»: Наконец, расскажу о самом главном. |

Если имеет значение «в результате», «в конце концов»: Мы наконец закончили работу. |

|

Однако |

Если стоит в середине или в конце предложения: Спор, однако, затянулся. |

Если стоит в начале простого предложения и синонимично союзу Но Было трудно, однако я справился. |

|

Вообще |

Если имеет значение «вообще говоря»: Это, вообще, хороший признак. |

Если имеет значение «в целом», «обычно», «всегда»: Здесь вообще зимой бывает холодно. |

Разбор задания А21

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?

В XIVстолетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал великолепные изделия новгородских ремесленников.

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 3

Ответ: 1. Первое предложение осложнено вводной конструкцией По данным историков, обособляемой с обеих сторон, так как она стоит в середине предложения; во втором и в третьем предложениях употреблены вводные конструкции Во-первых, а во-вторых (а входит в состав вводной конструкции, обеспечивая противопоставление Во-первых— а во-вторых), которые также обособляются: В XIVстолетии, по данным историков, Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено тем, что, во-первых, он

Вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых, продавал великолепные изделия новгородских ремесленников.

Упражнения (А21)

1. Расставьте, где нужно, знаки препинания. Объясните их.

1) К несчастью его никто не остался равнодушным. 2) К несчастью проливные дожди продолжали затапливать луга. 3) Андрей верно приедет из командировки завтра. 4) Студент верно решил задачу. 5) По словам директора проверка прошла успешно. 6) По словам директора можно судить об успешности проверки. 7) Здесь плохо видно.

2. Найдите в одних предложениях вводные слова, в других — члены предложения, которые в ином контексте могут стать вводными. Переделайте предложения так, чтобы вводное слово стало членом предложения, и наоборот.

1) Предположение ваше весьма вероятно. 2) Несомненно, мне захочется посмотреть этот спектакль. 3) Она может быть хорошим работником. 4) Лес, казалось, стал ещё мрачней и непроходимей. 5) Признаться, мне совсем не хотелось идти.

3. Расставьте, где необходимо, знаки препинания. Замените вводные слова и предложения другими вводными словами, подходящими по смыслу или изменяющими смысл. В каком случае не изменяется смысл предложения?

1) Друзья безусловно придут вам на помощь. 2) По прогнозам завтра должна быть хорошая погода. 3) Следовательно я ничего вам не должен. 4) Кажется это произведение я уже читал. 5) Очевидно самолёт опаздывает. 6) Это тебе только кажется. 7) Мы разумеется сделаем всё от нас зависящее.

4. Расставьте знаки препинания. Не путайте вводные слова и слова, похожие на них.

1) Бежит и слышит за собой как будто громкий топот. 2) Определённо он опоздает. 3) Между тем концерт продолжался. 4) Вдруг налетел шквальный ветер и лодку понесло в открытое море. 5) Где именно можно взять эту книгу? 6) К счастью всё необходимое было с собой. 7) Я к сожалению должен идти.

5. Объясните знаки препинания.

1) Это путешествие, я надеюсь, вам понравилось. 2) Денис, насколько я знал, учился в гимназии. 3) Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было облегчить мою участь. 4) Автомобиль ушёл вниз и, как рассказывали потом, попал под обстрел. 5) Он ехал теперь к мосту, где, как ему сказали, был сейчас командующий. 6) Я, помнится, принялся читать.

Тестовые задания (А21)[***]

1. В Каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Мы (1) во-первых (2) должны очистить двор от мусора (3) а (4) во-вторых (5) посадить кусты вдоль забора.

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 2, 3, 5

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

В их отношениях не было тепла (1) а (2) напротив (3) была с трудом скрываемая неприязнь.

1) 1, 2, 3 2) 1, 2 3) 3 4) 1, 3

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Врач (1) к сожалению (2) закончил приём (3) но (4) конечно (5) тяжёлого больного посмотрит.

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 3

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Действительно (1) луна была до этого (2) казалось бы (3) плотно задёрнута густыми тучами.

1) 1 2) 1, 2, 3 3) 3 4) 1, 3

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

Но (1) к удивлению моего друга (2) лев не только не накинулся на него (3) но и (4) напротив (5) протянул ему лапу.

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 3

Знаки препинания в простом предложении с однородными членами (А22)

Задание А22 Связано с правилами постановки знаков препинания при однородных членах предложения, соединённых одиночными, парными и повторяющимися союзами. Чтобы успешно справиться с заданием, в котором необходимо проанализировать четыре предложения с однородными членами, найти среди них то, в котором лишь одна запятая, надо вспомнить условия постановки запятой при этих союзах.

Однородными Называются члены предложения, которые выполняют в предложении одну синтаксическую функцию, относятся к одному и тому же слову (члену предложения) и связаны друг с другом сочинительной связью, например: Мощь, Мудрость и Красота литературы открываются во всей своей широте только Ложения, например: Шла война, и мы Становились не слабее, а СильнЕе (Н. Михайлов); Хищник вывернулся из глубины и Ударил Хвостом насадку (Е. Пермитин).

Однородные члены предложения чаще всего выражаются словами одной части речи, но могут быть выражены и словами разных частей речи, например: Кажется, они плывут в воздухе свободно, вольно, чуть-чуть только^ покачиваясьуа тугих, несгиба — ющихсякуэымях (Ч. Айтматов). Однородными членами предложения не являются повторяющиеся слова, имеющие усилительное значение (близко-близко; шёл, шёл и др.); фразеологизмы (ни рыба ни мясо, и стар и млад и др.).

Однородные члены могут быть распространёнными (иметь при себе зависимые слова) и нераспространёнными. Например: Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская Пышность красок и Нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством (К. Паустовский); И нет на её берегах ни дягиля, ни мяты, ни плакун-травы (В. Солоухин).

Однородные члены связываются с помощью сочинительных союзов и перечислительной интонации или только при помощи такой интонации. Например: Писателю и поэту лучше опираться на грамматику академическую, а не на школьную (А. Югов); Русский язык богат, выразителен, свободен и гармоничен (В. Кюхельбекер).

Произносятся однородные члены предложения с перечислительной интонацией, на каждый из них падает логическое ударение, например: УчитЕсь, Читайте, Размышляйте и Извлекайте Из всего самое полезное (Н. Пирогов).

Если однородные члены соединяются сочинительными союзами, то Запятая ставится В следующих случаях:

|

1) перед противительными союзами А, но, да (=но), зато, однако, только (=но) |

Меня поразили звуки странной, но чрезвычайно Музыки (Л. Толстой); Дни стояли пасмурные, однако тёплые (С. Ак- саков). |

|

2) перед второй частью двойных союзов Не только… но и, как… так и, не так… как, хотя (и)… но. |

Лицо его было жёлто, Сморщено и не только Грустно, но и глубоко несчасТно (Л. Толстой). |

|

3) перед повторяющимися соединительными или разделительными союзами |

ДробИтся, и Плещет, и Брызжет Волна мне в очи солёною влагой (А. К. Толстой). Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна прилежно шьют что-нибудь к празднику для Ил_юши, или отца^ его, или для самих_себя (А. Гончаров). |

Запятая не ставится:

|

1) между однородными членами предложения, связанными одиночными соединительными или разделительными союзами И, или, либо, да (=и) |

Он Лежал на спине и Смотрел Сквозь ветви на потемневшее небо (В. Гаршин). |

|

2) при дважды повторяющемся союзе И, если однородные члены образуют тесное смысловое единство |

Катерина Львовна и Краснела и задЫхалась от счастья (Н. Лес- ков). |

|

3) во фразеологических оборотах: Ни два ни полтора, ни взад ни вперёд, и вашим и нашим и др. |

На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась (А. Пушкин). |

При однородных членах могут стоять обобщающие слова, которые, имея более широкое значение, обобщённо выражают значение однородных членов, дают общее наименование тому, что перечисляется, например: Ни дерево, ни вода— Ничто Не шелохнётся (И. Тургенев).

Знаки препинания при обобщающих словах

|

Если обобщающее слово предшествует однородным членам, то после него ставится двоеточие |

Всё было непривлекательно: небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров (К. Паустовский). |

|

Если обобщающее слово следует за однородными членами, то перед ним ставится тире |

Ни забора, ни ворот, ни сарая — Ничего Не было (Д. Мамин-Сибиряк). |

|

Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, а после них предложение продолжается, то перед однородными членами ставится двоеточие, а после них — тире |

Повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах — происходили шумные разговоры (В. Гаршин). |

|

Если после обобщающих слов стоят пояснительные союзы А именно, то есть, как-то, вводное слово Например, то перед последними ставится запятая, а после них двоеточие |

К числу дичи принадлежат не одни птицы, но и звери, как-то: медведи, олени, кабаны, дикие козы и зайцы (С. Аксаков). |

|

Если после однородных членов перед обобщающим словом употребляются вводные слова Одним словом, словом, имеющие значение итога, то перед последними ставится тире, а после них — запятая |

Среди птиц, насекомых, в сухой траве — словом, всюду, даже в воздухе, чувствовалось приближение осени (В. Арсеньев). |

Обобщающее слово отвечает на тот же вопрос, что и однородные члены, и является тем же членом предложения.

Разбор задания А22

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) XX век называют ядерным и космическим и компьютерным.

2) Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трёхсот огромных дубов и ясеней.

3) В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой по смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем.

4) Хорошее оформление текста требует наличия как необходимых композиционных частей так и продуманной последовательности изложения.

Ответ: 4. Это простое предложение с однородными членами, связанными двойным составным союзом Как…, так и. Запятая ставится перед второй частью этого союза. В 1-м предложении необходимо поставить две запятые, так как используется повторяющийся союз И при однородных определениях, при этом первому союзу И предшествует один из членов ряда: XXвек называют ядерным, И Космическим, И Компьютерным. Во 2-м и 3-м предложениях нет знаков препинания: Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот Или Трёхсогп огромных дубов И Ясеней<союз Или соединяет однородные определения, союз И — однородные дополнения); В правильно организованном тексте тематические предложения обычно свяЗаны между собой по_смыслу и лексико-грамматически и ЯвляютсЯ его логическим стержнем (союзы И употреблены каждый в своём ряду однородных членов: один связывает однородные сказуемые, другой — однородные обстоятельства).

Упражнения (А22)

1. Расставьте, где это необходимо, знаки препинания.

1) Он любил степи и широкие реки и дремучие леса своей родины. 2) И жизнью своей и смертью своими книгами и письмами А. Сент-Экзюпери сумел многое рассказать людям. 3) В дом отдыха можно ехать как поездом так и автобусом. 4) На лице у него попеременно выступал то страх то тоска то досада. 5) Москва богата не только театрами музеями но и стадионами парками. 6) И фольклор будь он чукотский или австралийский русский или английский неизменно эмоционален и всегда заключает в себе лучшие черты своего народа. 7) Наш проводник прекрасно знает повадки диких зверей и хищных птиц и великолепно ориентируется в лесу.

2. Расставьте знаки препинания.

Всеми обиженное всеми униженное никем не привеченное почти не замеченное я бедное страдательное причастие прошедшего времени. У меня есть как приставка так и пояснительное слово. Однако самое дорогое для меня — Нн в суффиксе. Но потеряю я приставку и пояснительное слово и одно Н сразу уходит от меня. А я так часто бываю рассеянным и что-нибудь теряю. И нет у меня никакого просвета никаких надежд. Даже будущего времени у меня не бывает. А разве легко жить без будущего или надежд на него? Хоть бы ребята вы узнавали меня и не забывали сохранить мои любимые Нн в суффиксе (по Ф. Кривину).

3. Расставьте знаки препинания.

1) Всё и лес и поле и цветущий луг залито ярким солнцем. 2) На стройке практиканты много работали носили кирпичи укладывали их убирали мусор. 3) Растения в пустыне особенные очень крепкие без листьев не дающие тени. 4) На улицах и площадях в скверах и парках всюду камень в его натуральных контурах и красках. 5) Нас поражала природа этого края море горы пышная растительность.

4. Расставьте, где это необходимо, знаки препинания.

1) Работа шла бодро и весело и была вовремя закончена. 2) Люди и животные пытались спастись от потоков воды и свирепого ветра и метались в поисках убежища. 3) Студенческие отряды работали на Алтае и в Сибири и на Урале. 4) Всё это цветы блёстки и яркий свет давило на глаза. 5) Берёза и рябина клён и черёмуха все эти лиственные деревья растут возле наших домов.

5. Расставьте знаки препинания. Обозначьте грамматическую основу каждого предложения. В каком случае перед вами сложное предложение, в каком — простое с однородными членами?

1) Исчезают последние клочки снега и на свет выходит зелёная листва. 2) Лицо её дрогнуло нахмурилось и тотчас полились слёзы. 3) Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо обжигало меня. 4) Сегодня или завтра мы должны непременно выехать из деревни раздобыв машину или лошадей. 5) Было знойное утро пахло резедой и заливались птицы. 6) Всадник пришпорил лошадь и через минуту его не стало видно.

Тестовые задания (А22)*

1. Укажите предложение, в котором нужно поставить Одну Запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) Он не расставался с альбомом и карандашом и делал наброски.

2) Я люблю математику и физику литературу и живопись музыку и театр.

3) Дятлы и зяблики синицы и соловьи обитают в наших лесах.

4) Утро было солнечное безветренное но не жаркое.

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить Одну Запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) На крыше сарая полуоторванный железный лист гремел и трепался на ветру.

2) На дворе стояла совершенно чёрная прохладная ночь.

3) Русская правдивая душа звучала в нём.

4) Воздух то прохладен то ласков и тёпел.

3. Укажите предложение, в котором нужно поставить Одну Запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) Среди птиц насекомых в воздухе в сухой траве чувствовалось наступление весны.

2) К Числу дичи принадлежат не только птицы но и звери.

3) Тропа вела его то лугом то лесом то полем.

4) Она не любила больших комнат и всегда была или в кабинете мужа или у себя в спальне или на кухне.

4. Укажите предложение, в котором нужно поставить Одну Запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) В настоящую лесную глушь забираются только белки да пёстрые дятлы.

2) И лес и вода и печальные холмы словно горят багровым заревом.

Ответы см. на с. 295.

3) Через поляны через душистый сосновый бор и весёлые берёзовые перелески бежит лесная тропинка.

4) Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами.

5. Укажите предложение, в котором нужно поставить Одну Запятую. (Знаки препинания не расставлены.)

1) Внук попросил дедушку пожелать ему ни пуха ни пера и пошёл на экзамен.

2) Григорий хотел было что-то сказать да сжал зубы.

3) Дон был спокоен тих невозмутим.

4) Какая-то пичуга завела протяжную вечернюю песню.

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (А23)

Задание А23 Связано с правилами постановки запятой в сложном бессоюзном предложении.

Чтобы правильно выполнить это задание, необходимо вспомнить некоторые правила пунктуации.

1. В сложном бессоюзном предложении обычно ставится Двоеточие:

|

1) если вторая часть предложения раскрывает содержание первой и перед второй частью можно вставить А именно |

Всё произошло без помехи: он перелез через плетень почти в том самом месте, как и вчера, и скрытно пробрался в беседку (Ф. Достоевский). |

|

2) если вторая часть предложения указывает основание, причину того, о чём говорится в первой (между частями можно вставить союзы Потому что, так как и т. п.) |

Ночи стояли прохладные: приближалась осень (В. Арсеньев). |

|

3) если вторая часть предложения дополняет содержание первой (между частями обычно можно вставить союз Что) |

Михаил чувствовал: надо скрывать от товарищей тревогу (М. Прилежаева). |

В других случаях в бессоюзных сложных предложениях используются иные знаки препинания.

2. В сложных бессоюзных предложениях со значением одновременности или последовательности простые предложения отделяются друг от друга Запятой, Например: Поляна пахнет мёдом и полынью, вода в ручье сосновой пахнет хвоей (В. Солоухин).

3. В сложном бессоюзном предложении ставится Точка с запятой, Если его части отдалены друг от друга по смыслу или значительно распространены и имеют внутри себя запятые, например: Яркие звёзды зажглись кое-где по небу; красное, подобно пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и громадный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле (Л. Толстой).

4. В сложном бессоюзном предложении обычно ставится Тире:

|

1) если вторая часть противопоставляется первой |

Крикнуть хотел — не может (В. Гаршин). |

|

2) если первая часть предложения указывает на условие или время совершения действия, о котором говорится во второй |

Встанешь утром часа в четыре, выйдешь в сад — роса блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни облачка (А. Чехов). |

|

3) если вторая часть предложения содержит следствие, результат, вывод из того, о чём говорится в первой |

Дунул ветер — всё дрогнуло, ожило и засмеялось (М. Горький). |

|

4) если во второй части предложения содержится указание на быструю смену событий |

Игнат спустил курок — ружьё дало осечку. Спустил ещё раз — опять осечка (А. Чехов). |

Разбор задания А23

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской земле.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.

Ответ: 3. В этом бессоюзном сложном предложении вторая часть поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой: После долгих споров Было принято твёрдое Решение (какое именно?): Будущее лето целиком ПосвятИм путешествию по Владимирской земле.

Упражнения (А23)

1. Определите смысловые отношения между предложениями, расставьте знаки препинания.

1) Скажет рублём одарит. 2) Пронзительный гудок поезд трогается. 3) Я почувствовал чьи-то пальцы дотронулись до моей руки. 4) Напишешь пером не вырубишь топором. 5) В доме мало-помалу нарушилась тишина в одном углу где-то скрипнула дверь на сеновале кто-то чихнул.

2. Определите смысловые отношения между предложениями, расставьте знаки препинания.

1) Закуковала кукушка сей ячмень. 2) Выяснилось отряду приказано идти прямо на вокзал. 3) Он пришёл в гости я у себя дома. 4) Мать её была необыкновенная женщина она говорила на нескольких языках много знала. 5) А вору дай хоть миллион он воровать не перестанет.

3. Из каждой пары простых предложений составьте по два бессоюзных: одно с двоеточием, а другое с тире.

1) Образовалась течь. Лодка стала погружаться в воду. 2) Собака лежала у самой калитки. Я боялся двигаться к дому.

3) Я стал прислушиваться. Возле дома раздавались чьи-то шаги. 4) Мы собрались в лес. Дрова были на исходе. 5) Часы пробили двенадцать. Пора ложиться спать. 6) Мы свернули с дороги. Ноги увязли в грязи.

4. В каких предложениях необходимо поставить двоеточие?

1) Я доверяю любящим они великодушны. 2) Ей снится перед ней стоит красивый мужчина. 3) Поставь вазу на место, разобьётся будешь отвечать. 4) Черты смуглого лица его были выразительны чёрные глаза, орлиный нос и густая борода обличали в нём иностранца. 5) Воду в ступе толочь вода и будет.

5. В каких предложениях необходимо поставить тире?

1) Науку надо любить у людей нет силы более мошной и победоносной. 2) Травой зарастают могилы давностью зарастает боль. 3) Я знаю твой гостеприимный замок славится хозяйкой молодой. 4) Устоять на судах было невозможно их бросало, как жалкие лодчонки. 5) Лес рубят щепки летят.

Тестовые задания (А23)*

1. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Она не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть противопоставляется первой.

2. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Ответы см. на с. 295.

Он испугался: было темно, тесно и нечисто.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.

3. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Передай привет всем: отцу, матери, братьям и сестрам.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.

4. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Менять жизнь поздно: мне уже пятьдесят пять лет.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.

5. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?

Над одним диваном висела картина: удивительно зелёный лес, стоящий сплошной стеной, а под ним бревенчатая хижина.

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части.

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.

Слайд 1

Расставьте ударение Августовский, агент, айва, банты, безудержный, броня (документ), броня (защита), вероисповедание, взрывчатый, включишь, вручит, втридорога, дремота, еретик, завидно, загнутый, загодя, закупорив, иксы. А вгустовский, аг е нт, айв а , б а нты, без у держный, бр о ня (документ), брон я (защита), вероиспов е дание, взр ы вчатый, включ и шь, вруч и т, втр и дорога, дрем о та, ерет и к, зав и дно, з а гнутый, з а годя, зак у порив, и ксы

Слайд 2

Однородные члены предложения Запятая ставится Запятая не ставится Е сли однородные члены не соединены союзами; Если однородные члены соединены противительными союзами (а, но, однако, зато); Если однородные члены соединены двойными союзами, то запятая ставится перед второй частью союза Если однородные члены соединены повторяющимися союзами. Если однородные члены предложения соединены одиночными разделительными или соединительными союзами (и, или); Если однородные члены образуют фразеологический оборот (ни то ни се, ни рыба ни мясо) Е сли два (но не более) однородных члена, соединенных повторяющимися союзом И, образуют тесное смысловое единство и не имеют зависимых слов.

Слайд 3

Примеры В большом лесу во время бури деревья стонут , ломаются , трещат. Дима мечтал приобрести живого тигрёнка , но не надеялся на это всерьёз. В городских аптеках можно купит как лекарства , так и другие средства первой необходимости. Радостно, молодо было на небе , и на земле , и в сердце человека. В санатории Илья Иванович скучал и подолгу бродил по парку или вдоль берега реки. На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. И днём и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.

Слайд 4

Расставьте знаки препинания 1. Дождь стучал по крыше трепал листья в саду плескался на дворе в лужах. 2. Меня отпускали с Евсееичем на реку всякий день или поутру или вечером. 3. Дед стар однако продолжает служить сторожем. 4. Луна сильно светила и озаряла гору. 5. Это либо камни либо скалы либо деревья. 6. Я не зажигал огня и незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака. 7. Посетители библиотеки либо где-нибудь учились либо мечтали об этом. 8. Послышался тупой звук не то от удара во что-то мягкое не то от чьего-то толчка.

Слайд 5

Расставьте, где необходимо, знаки препинания. 1. Он любил реки и широкие степи и дремучие леса своей родины. 2. В дом отдыха можно ехать как поездом так и автобусом. 3. На лице у него попеременно выступал то страх то тоска то досада. 4. Наш проводник прекрасно знает повадки диких зверей и хищных птиц и великолепно ориентируется в лесу. 5. Работа шла бодро и весело и была вовремя закончена. 6. Лицо её дрогнуло нахмурилось.

Слайд 6

Тестовые задания (А 22) 1. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены). 1) Он не расставался с карандашом и альбомом и делал наброски. 2) Я люблю математику и физику литературу и живопись музыку и театр. 3) Дятлы и зяблики синицы и соловьи обитают в наших лесах. 4) Утро было солнечное безветренное но не жаркое. 2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены ). 1) На крыше сарая полуоторванный железный лист гремел и трепался на ветру. 2) На дворе стояла совершенно черная прохладная ночь. 3) Русская праведная душа звучала в нем. 4) Воздух то прохладен то ласков и тепел.

Слайд 7

Тестовые задания (А 22) 3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены ). 1) В настоящую лесную глушь забираются только белки да пестрые дятлы. 2) И лес и вода и печальные холмы словно горят багровым заревом. 3) Через поляны через сосновый душистый бор и веселые березовые перелески бежит лесная тропинка. 4) Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. 4. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены ). 1) Внук попросил дедушку пожелать ему ни пуха ни пера и пошел на экзамен. 2) Григорий хотел было что-то сказать да сжал зубы. 3) Дом был спокоен тих невозмутим. 4) Какая-то пичуга завела протяжную вечернюю песню.

Символов всего: {{ сharactersFull }}

Язык:

PRO версия:

- {{ error }}

{{ infoService }}

Основное о сервисе

Текстовод Пунктуация расставляет заглавные буквы, запятые и другие знаки препинания на нескольких языках (выбирайте язык текста под окном ввода).

Для работы без рекламы и в отдельной очереди используйте PRO версию, повышайте удобство и скорость работы с программой.

Результаты хранятся в истории 7 дней.

Разметка результатов:

-

красным цветом обозначаются ненужные знаки препинания,

-

оранжевым цветом выделяются слова, в которых поставлена заглавная буква,

-

желтым цветом указываются новые знаки,

-

зеленый цвет означает, что знаки стоят по правилам и исправление не требуется.

При клике по выделенным знакам препинания, их можно заменить или убрать.

Немного цифр

Вы зашли, не зарегистрировались и хотите расставить знаки. Для вас доступна 1000 знаков.

Вы зашли, прошли быстрый процесс регистрации и теперь можете проверять текст размером в 1500 символов.

Вы зашли, зарегистрировались и приобрели PRO версию. Для вас открыто 100k знаков, а также, отключен просмотр рекламы и выделена отдельная очередь на проверку.

Порядок работы программы.

-

Введите в рабочее окно проверяемый тест. Не забывайте, что буквы е и ё — это разные буквы русского алфавита.

-

Если хотите воспользоваться PRO версией, поставьте соответствующую галочку. Язык устанавливается автоматически, либо вы можете скорректировать его сами.

-

Нажмите «Расставить».

-

Удалите красные знаки. Для этого просто щёлкните по ним.

-

Проверьте верно ли добавлены жёлтые.

-

Оставьте на месте зелёные знаки.

Учтите, что программа автоматически онлайн расставляет 80% знаков препинания, остальные 20% вам придётся поставить вручную.

Важная роль знаков препинания.

Правильно расставленные знаки препинания помогают верно понять вашу письменную речь.

Благодаря пунктуации, мы делаем нужные акценты на важных деталях.

Если написать текст, совсем не используя знаки препинания, получится каша.

Паузы (запятые, точки, многоточия), эмоции (восклицательный и вопросительный знаки), сомнения — вот короткий список чувств, выражаемых с помощью пунктуации.

Когда необходимо ставить знаки препинания:

Запятые:

-

Разделение независимых предложений внутри сложного, а также, придаточных в составе главного.

-

Между главным и придаточным предложениями.

-

Для обозначения границ однородных членов.

-

Во время перечня объектов, вещей, процессов, событий, операций или повторяющихся предметов.

-

Для обозначение сравнительных, определительных и обстоятельственных оборотов.

-

При выделении слов или их групп, ограничивающих, поясняющих или уточняющих другие слова в одном предложении.

-

Для определения границ междометий, обращений, вводных слов.

Двоеточия:

-

Для оформления списков.

-

В начале перечисления однородных слов.

-

Для оформления прямой речи.

-

В других ситуациях.

Тире:

-

В случаях замены «а именно» перед пояснением в конце предложения.

-

Для того, чтобы указать пространственные пределы (в случае замены «от и до»).

-

Когда в предложении отсутствуют союзы, а второе предложение содержит итог первого. Или 1-е предложение имеет значение времени или условия.

-

В прямой речи.

-

Для отделения пояснительных и дополнительных членов.

-

Для связи подлежащего со сказуемым, являющимся существительным.

-

Перед обобщающим словом в конце перечисления однородных членов.

Точка с запятой:

-

Для отделения простых предложений в составе сложносочинённого в случае, когда уже присутствуют другие знаки препинания.

-

В бессоюзном, сложном предложении, содержащим много запятых, внутри простых предложений, не соединённых смысловым значением.

-

Для разделения простых предложений, соединённых союзами, но имеющих различный смысл.

-

При необходимости разделения фрагментов предложения для конкретизации определённой мысли.

Все началось в 2021 году: в гости к 16-летнему мальчишке несколько раз приезжали его бабушка с дедушкой. По словам мальчика, пожилые родственники его нередко оскорбляли, а после того, как ему не поверили, он записал их разговоры на телефон.

Тогда отец ребенка решил идти с иском, просил стрясти с пожилых родственников компенсацию морального вреда — по 2 тысячи рублей с каждого.

— Суд установил, что бабушка с дедушкой допустили использование нецензурных выражений в присутствии несовершеннолетнего: «тебе до меня еще… (выражение крайнего возмущения) сколько», «так отпуск… (выражение крайнего возмущения) раз в году», — уточнили детали в Ярославском областном суде.

К слову, матерные слова бабушка с дедушкой применяли не к сыну, а между собой, однако использование мата в разговоре с несовершеннолетним недопустимо – это, как отметили в суде, может привести к подрыву нормальных семейных взаимоотношений.

В итоге вместо 2 тысяч с каждого отец 16-летнего мальчика получил компенсацию в 500 рублей с каждого. В суде также отметили, что мальчик сам провоцировал появление нецензурных высказываний: он плохо себя вел с пожилыми родственниками и совсем их не уважал.

Все оперативные новости публикуем в телеграм-канале Про Города. Только самое важное из жизни города. Подпишитесь и будьте в курсе событий!

…

«Лексико-грамматический анализ. Пунктуационный разбор»

Порядок пунктуационного разбора

- Напишите предложение, подчеркните пунктограмму.

- Кратко сформулируйте пунктуационное правило для данного случая (для этого следует выполнить графические работы, характерные для пунктограммы: подчеркнуть грамматические основы, выделить ряд однородных членов и т.д.).

- Начертите схему предложения, включив в нее графическое обоснование необходимости постановки (или отсутствия) знака препинания.

Обратите внимание! Если в предложении несколько пунктограмм, желательно каждую из них объяснить отдельно.

Образец: Х

Удивительно

красива, звонка песня жаворонка, / приветствующего приход весны/.

- Х, /п.о./.

- [ , ].

- Простое предложение, осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными членами.

Задание 1. Расставьте знаки препинания в примерах, выполните пунктуационный разбор, схематично объясните расстановку знаков.

А). 1. Я люблю идти в лесу тихо с остановками с замиранием и тогда всякая зверушка меня за своего принимает.

2. Удочки черви подкормка спички для костра все было готово для рыбалки.

3. Трудно с упорством отступала зима.

4. На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась.

5. Все волновало нежный ум цветущий луг луны блистанье в часовне ветхой бури шум старушки чудное преданье.

6. Зиму и лето осень и весну из года в год жили кормились и вековали в лесу лоси.

7. Загорелое его лицо было типично для туземцев выдающиеся скулы маленький нос глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами.

8. Внук попросил дедушку пожелать ему ни пуха ни пера и пошел в школу.

Б). 1. Конечно не один Евгений смятенье Тани видеть мог.

2. Но как на беду в это время подвернулся губернатор.

3. Чу сверчок за печкой затрещал… чу вздохнул кто-то.

4. Ба Знакомые все лица!

5. К несчастью частые и сильные дожди мешали успешному ходу путешествия.

6. Мы дело кончим полюбовно но только чур не плутовать!

В). 1. У ворот его стояла кибитка запряженная тройкою татарских лошадей.

2. Часть книг предназначенная для кабинета литературы получена.

3. Августовское солнце еще жаркое освещало обмелевшую за лето реку.

4. Илья закрылся с головой дядиным полушубком и лежал затаив дыхание.

5. Ганс фон Дитрих печально вздохнул и нахмурясь оглядел шкафы.

6. Ровесники годами близкие родственники они почти никогда не разлучались.

7. Ветер злой и холодный уныло запел свою песню похожую на вой голодного волка.

8. Никто исключая камердинера не видел его ненапудренным.

Г). 1. Еще в полях белеет снег а воды уж весной шумят.

2. Он знак подаст и все хохочут.

3. Над долиной где мы ехали спустились тучи.

4. Я думал о том что случилось и ничего не понимал.

5. Очевидно было что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением.

6. Когда наша шлюпка направлялась от фрегата к берегу мы увидели что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей.

Д). 1. Далеко за Доном громоздились тяжелые тучи наискось резали небо молнии чуть слышно погромыхивал гром.

2. Любите книгу она поможет разобраться в пестрой путанице мыслей она научит вас уважать человека.

3. Вдруг я чувствую кто-то берет меня за плечо и толкает.

4. И дни бегут желтеют нивы с дерев спадает дряхлый лист.

5. Несчастья бояться счастья не видать.

6. Поздней осенью перед самой зимой степь опять зеленеет.

7. За мной гнались я духом не смутился.

8. Погода была ужасная ветер штормовой ревел с ночи дождь лил как из ведра.

Е). 1. Валя тепло обняв за плечи мать успокаивала ее провожая до двери Ты не тревожься мама.

2. На вопрос мой Жив ли старый смотритель никто не мог дать мне удовлетворительного ответа.

3. Посвети барину сказал Бирюк девочке.

4. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец сняв шапку оборотился ко мне и сказал Барин не прикажешь ли воротиться?

5. Он (незнакомец) нагнулся к ней и спросил Псина ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная бедная… Ну не сердись не сердись… Виноват.

6. Давненько не брал я в руки шашек! Говорил Чичиков.

Задание 2. Расставьте знаки препинания. Схематично объясните постановку или отсутствие знаков на месте цифр-индексов.

Вернувшись на свое место (1) он облокотился на парту (2) и (3) подпирая подбородок руками (4) уставился в стену каменным взглядом (5) выражавшим страдание (6) дошедшее до последних пределов.

Задание 3. Разберите предложение по составу. Исправьте пунктуационные ошибки.

Становлюсь на колени перед тобой россиянин – кем бы ты ни был: младым главой ватаги, из княжеского рода, посланным отцом из уютных палат ради наживы, и подвига, простым ли мужиком, с Дона, страждущим свободы, и лучшей доли или хитроумным дьячком, писавшим царю челобитные, от вождей племен и атаманов, сквозь которые просматривается: недюжинный ум летописцев русской славы.

Задание 4. Определите лексико-грамматический разряд выделенных слов (I. Предлог или предложное сочетание; II. Наречие; III. Существительное).

- 1. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. (А. Пушкин.) 2. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства. (А. Пушкин.) 3. Она [Гончарова] стала вдовой вследствие такой ужасной трагедии. (В. Вульф.) 4. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно. (Я. Гоголь.) 5. Резкие обличительные записи дневника хранились сыном поэта на протяжении многих десятилетий. (В. Вульф.) 6. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел на молоденькую незнакомку. (Я. Гоголь.) 7. В течение следующих пяти, шести дней я не видел Зинаиды. (Я. Тургенев.)

- 1. В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов. 2. Женщина вскочила и стала всматриваться в даль. 3. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. 4. В продолжение ужина Грушницкий шептался и перешептывался с драгунским капитаном. (Из произв. М. Лермонтова.)

- 1. По луговине, впереди охотника, носился галопом, гремел чеканным серебряным ошейником чистокровный кофейнопегий пойнтер. (Е. Пермитин.) 2. Но вот художник объяснил, что по причине быстроты, с которой меняется натура, он придумал остроумный способ не писать, а составлять этюды. (В. Каверин.) 3. Мы имеем большие достижения в области промышленности и сельского хозяйства. (Из газет.) 4. Снаряды ложились то рядом с блиндажом, то чуть впереди, то позади, раздирая мерзлую землю в лоскутья. (Е. Пермитин.) 5. Он [Морозов] двадцать четыре года провел в Шлиссельбургской крепости, а всего в заключении около двадцати девяти. (В. Каверин.) 6. По линии комсомольской организации приняты меры, направленные на укрепление трудовой дисциплины. (Из газет.) 7. Вам, очевидно, разъяснили еще на следствии, что советский закон предоставляет обвиняемому широкие права. (А. Чаков- ский.) 8. Общественный защитник сказал в заключение, что примерный производственник Васин собирается жениться. (А. Чаковский.)

Задание 5. Спишите предложения, расставьте знаки препинания, объясните их постановку.

Алексей Толстой

Многие книги существуют для нас только, как явления литературы. Но есть и другие правда очень редкие книги, — они живут в сознании, как события нашей жизни. Мы ощущаем их не как книги, а как большие, невыдуманные проявления жизни, — так же, как ощущаем любовь разлуку ежедневный труд Таковы книги Алексея Толстого.

Алексей Толстой не только крупнейший мастер нового, социалистического времени но и носитель высоких традиций идущих от Пушкина Гоголя Чехова, Горького.

У Алексея Толстого — острый глаз, точный слух, живой и пленительный язык, редкое знание людей. Все это непрерывно обогащало и обогащает нас его современников и будет обогащать.

Язык Толстого блестящ народен полон лаконичной выразительности. Пожалуй ни у одного из наших современных писателей нет такого органического чувства русского языка как у Толстого. Он владеет этим великолепным языком так же легко как люди владеют своими пальцами, своим голосом.

Толстой изучал этот язык там где его только и можно изучить, — у самого народа у самых богатых истоков, этого языка.

Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству к фольклору и его громадная недавно начатая работа по собиранию воедино всего фольклора народа Советского Союза — работа имеющая помимо всего и большое чисто научное значение. (По К.Г. Паустовскому)

Практическая работа № 7

«Создание текстов по теме (на выбор) в соответствии с композицией и нормами русского литературного языка»

Задание 1. Письменно составьте самое длинное обращение к аудитории, не затрагивая фактор “внешний вид”. Продумайте и осуществите Ваш способ произнесения, учитывая тембр, темп, интонации и громкость речи.

Список рекомендованной литературы.

1. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – СПб., 1999

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – 21-е изд., перераб., доп. – М.: Русский язык, 1989.

3. Никитина Т.Н. Так говорит молодежь: Словарь сленга. По материалам прессы 70-90-х годов. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998.

4. Поварнин С. Спор: о теории и практике спора. – СПб.: Лань, 1996.

5. Сопер Л. П. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону, 1999.

Задание 2. Заполните таблицу стилеобразующих факторов функциональных стилей (поставьте знак «+» в соответствующей колонке). Используйте материал для справок.

| Официально-деловой | Научный | Публицисти-

ческий |

Разговорный | Художест-

венный |

|

| 1. Сфера общения | |||||

| 2. Цель речи | |||||

| 3. Функция речи | |||||

| 4. Вид речи | |||||

| 5. Форма речи | |||||

| 6. Объективность изложения | |||||

| 7. Точность | |||||

| 8. Образность | |||||

| 9. Экспрессивность | |||||

| 10. Стандартизи- рованность |

Материал для справок.

1. Сфера общения: научная, общественно-политическая, правовая, бытовая, художественная.

2. Цель общения: эстетическое воздействие, передача информации, предписание, воздействие, соблюдение этикета, получение информации.

3. Функция речи: этикетная, эстетическая, коммуникативная, воздействия.

4. Вид речи: монолог, диалог, полилог.

5. Форма речи: устная, письменная.

Задание 3. Заполните таблицу жанров. Используйте материалы для справки.

| Стили речи | ||||

| Официально-деловой | Научный | Публицистический | Разговорный | Художественный |

Материалы для справки: аналитическая статья, рассказ, устав, договор, лирическая поэма, монография, научная статья, диссертация, служебная записка, резюме, очерк, каталог, сопроводительное письмо, лекция, доверенность, письмо другу, беседа на бытовую тему, роман, словарь, энциклопедическая статья, репортаж, комплимент.

Задание 4. Определите, к какому стилю относятся следующие тексты. Укажите экстралингвистические и лингвистические признаки, которые помогли вам определить стилистическую принадлежность.

1. Маркетинговые исследования показывают, что до 60% мужчин не могут подобрать себе костюм в магазинах. Особенно остро эта проблема стоит перед потребителями, имеющими нестандартную фигуру, нуждающимися в одежде для торжественных мероприятий, а также перед фирмами, желающими ввести корпоративный стиль одежды для персонала. Не меньше проблем с недорогой, но эстетичной одеждой и у многих женщин. Бывает грустно присутствовать на традиционных «Неделях высокой моды». Конечно, модельеры высокого класса должны иметь подиум для демонстрации своего творчества. Однако хотелось бы, чтобы они работали и на тех, кто не имеет возможности приобретать эксклюзивные экземпляры одежды, но кто имеет право выражать своё душевное богатство и личностную неординарность.

2. Образцом материнского благоразумия и доброты я считаю свою мать. Она совсем не походила на отца – ни по привычкам, ни по вкусам, ни по характеру. Она была очень уравновешенной женщиной, никогда не повышавшей голоса; Петербург, в котором она жила до замужества, чинный дом бабушки, гувернантки, обязательное чтение классических авторов оказали на нее свое влияние.

Она редко ласкала детей, в то время как к отцу я бежал навстречу и прыгал ему на грудь, зная, что этот сильный человек только иногда притворяется взрослым, а, в сущности, он такой же, как и я, мой ровесник, и если я приглашу его в сад возить игрушечные коляски, то он подумает и пойдет.

Я не переставал ощущать ее превосходство над собой, необъяснимое, но несомненное и вовсе не зависящее ни от ее знаний, ни от ее способностей.

3. Билборды размещают вдоль улиц и магистралей, на фасадах, торцах, крышах зданий. Цель – закрепить в головах автомобилистов и пешеходов марку товара или фирменный знак. Билборды активно применяют и для нужд политической рекламы. Например, в 1996 г. на выборах Президента России по Москве были расставлены щиты, показывающие, как Ю.Лужков жмет руку Б.Ельцину. Эту картину сопровождал слоган: «Москвичи сделали свой выбор». Конкурент изображенных персонажей Г.Зюганов на большой пресс-конференции заявил, что эти щиты показывают, как Ю.Лужков наконец-то прощается с Б.Ельциным. Шутка транслировалась в СОИ. За одну ночь пришлось на всех щитах выклеивать пленку с новым слоганом: «Только вместе».

4. В нашей стране обитает около 100 видов кузнечиков. Самый крупный из них – степная дыбка, который, кстати, не прыгает. Дыбка достигает в длину около 8 сантиметров. А самый маленький кузнечик, размером всего в полтора сантиметра, называется оранжерейным, так как может жить только в теплицах и оранжереях. Его родина – Китай, именно оттуда его завезли в Европу и в Америку. Самца кузнечика легко отличить от самки. У самки на конце брюшка длинный, похожий на меч, яйцеклад, а у самца он отсутствует. Зато у него есть «зеркальце», благодаря которому он и издает стрекот. «Зеркальце» – это округлая перепонка, расположенная в основании правого надкрылья. Напротив него, на левом надкрылье, тоже есть «зеркальце», но только с зубчиками. Кузнечик вибрирует надкрыльями, «зеркальца» трутся друг об друга, так и получается знаменитая «песня» кузнечика.

Задание 5. Вспомните, какова специфика различных способов интерпретации текста (рецензия, отзыв, аннотация). Напишите рецензию или отзыв на прочитанную научную статью, воспользовавшись типовым планом.

Типовой план для написания рецензий и отзывов

- Предмет анализа (В работе автора… В рецензируемой работе…).

- Актуальность темы (Работа посвящена актуальной теме…, Актуальность темы обусловлена…, Актуальность темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает сомнений, вполне очевидна…).

- Формулировка основного тезиса (Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее существенных (заметных, ощутимых…) результатов, является…, В статье на первый план обоснованно выдвигается вопрос о…).

- Краткое содержание работы.

- Общая оценка (Оценивая работу в целом…, Автор проявил умение разбираться в…, систематизировал материал и обобщил его…, Безусловной заслугой автора является новый методический подход (предложенная классификация, некоторые уточнения существующих понятий…), Автор, безусловно, углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает новые его черты…).

- Недостатки, недочеты (Вызывает сомнение тезис о том…, К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором… (недостаточную ясность при изложении…), Работа построена нерационально, следовало бы сократить… (снабдить рекомендациями…), Существенным недостатком работы является…, Упомянутые недостатки связаны не столько с…, сколько с…).

- Выводы (Представляется, что в целом статья… имеет важное значение… Необходимо, хотелось бы сказать (подчеркнуть, отметить)… Таким образом, в статье нашло отражение… (убедительно доказано…, получили исчерпывающее освещение…) Оценивая работу в целом, можно утверждать… Безусловной заслугой автора является…).

Задание 6. Найдите и представьте текстовые отрывки: а) в научном стиле, б) в публицистическом стиле, в) в официально-деловом стиле, г) в разговорном стиле.

По каждому отрывку определите стилеобразующую лексику, характерные для данного стиля словообразовательные и морфологические средства, грамматические модели.

Задание 7. Смоделируйте речевую ситуацию и соответствующее речевое действие – составьте речь от имени руководителя, адресованную персоналу или руководителям структурных подразделений, в условиях кризисной ситуации. Четко структурируйте речь (с соблюдением основных композиционных частей), используйте в речи не менее 10 риторических фигур. Определите тему, цель речи, содержание кризисной ситуации.

Задание 15. Смоделируйте официально-деловую ситуацию и представьте рекламацию (претензию), направленную детским садом фирме-поставщику (например, рекламацию на поставку некачественной продукции). Проанализируйте языковые средства официально-делового стиля.

«Ни пуха ни пера» — это устойчивое выражение, в составе которого «ни» пишется раздельно.

Чтобы разобраться, как пишется «ни пуха ни пера» или «не пуха не пера»», слитно или раздельно, нужны ли знаки препинания, выясним происхождение этого выражения и из каких компонентов оно состоит.

Значение фразеологизма «ни пуха ни пера»

Это выражение как пожелание успеха и удачи изначально существовало в речи охотников. Древние люди считали, что дух леса, леший, и все его невидимые обитатели всячески будут мешать и вредить охотящемуся на зверей и птиц (вот откуда пух и перья). Чтобы этого не случилось, предпринимался обманный маневр. Громко извещалось, что человек идет в лес вовсе не за пухом и не за перьями. Отрицательная форма выражения связана с боязнью сглазить охоту, если прямо пожелать удачи. Чтобы еще больше обезопасить охоту, на пожелание «ни пуха ни пера» следовал неизменный ответ:»К чёрту!»

Так возник в нашей речи этот фразеологизм.

Устойчивое выражение «ни пуха ни пера» буквально значит «удачи», «везения».

Написание «ни пуха ни пера»

Чтобы понять, как правильно писать «ни пуха ни пера», с «ни» или «не», выясним, что интересующее нас словосочетание имеет отрицательный смысл. Это выражается грамматической формой составляющих его компонентов.

Рассматриваемый фразеологизм развернем в виде высказывания:

не будет тебе ни пуха ни пера.

Однородные члены, выраженные существительными в форме родительного падежа (чего? пуха, пера), связаны сочинительным союзом «ни…ни».

Написание «не пуха не пера» является ошибочным.

«Ни пуха ни пера» пишется с «ни» раздельно.

В русском языке существует множество подобных устойчивых выражений с «ни…ни», в составе которых все слова пишутся раздельно:

- ни пава ни ворона;

- ни туда ни сюда;

- ни днем ни ночью

- ни рыба ни мясо;

- ни к селу ни к городу;

- ни да ни нет;

- ни много ни мало.

Запятая ставится или нет?

Если в предложении имеется повторяющийся сочинительный союз, то запятая ставится перед второй частью.

С озера не слышно_ ни шороха камышей, ни плеска волны.

В устойчивых выражениях с союзом «ни…ни» запятая не ставится.

Перед собеседованием мы пожелали Юре ни пуха_ ни пера.

Он это сказал ни к селу_ ни к городу.

Башкирский мультик «Ни пуха ни пера»

Фильм «Ни пуха ни пера» (1973)

Средняя оценка: 4.7.

Проголосовало: 13

Расхожее выражение «ни пуха, ни пера…» правильно пишется с запятой после «ни пуха, …». Обычный ответ на него – «к чёрту» – принято писать с восклицательным знаком. То и другое вместе составляют присловье, значение которого – пожелание удачи в деле, результат которого неясен (трудноисполнимом и/или рискованном), одновременно с напутствием, мол, будь осторожен, не спугни своё счастье. Изначально охотничья по происхождению (см. далее, Пояснение к происхождению), эта спаренная поговорка давно уж употребляется в самых различных житейских обстоятельствах.

Примеры:

- «Я на рыбалку. – Ни пуха, ни пера. – К чёрту!»

- «На вступительные <экзамены> тебе когда? – Завтра начинаются. – Ни пуха, ни пера. – К чёрту!»;

нередко употребляется в сочетании с междометиями или частями речи, используемыми как междометия; в таком случае преамбула (вступительные слова) отделяется запятой:

- «Надо бы попробовать в следующем году вырастить грунтовые баклажаны. – Что ж, ни пуха, ни пера. – К чёрту!»;

в особо ответственных случаях может употребляться в интерпозиции с персонифицированным обращением, т.е. со вставкой его в изъявительную (начальную) часть. Тогда запятая после «пуха» уходит за интерпозицию:

- «Братцы, а я на Дашке таки женюсь. – Ну, братан, ни пуха тебе, ни пера! – К чёрту!»

Примечание: в подобном употреблении в интерпозиции может уточняться, чего именно касается пожелание удачи. Например, «Ну, братан, ни пуха тебе в семейной жизни, ни пера! – К чёрту!»

При всём при том для передачи высокого эмоционального напряжения ситуации преамбула иной раз становится составной, причём её начальная часть, как правило, выделяется восклицательным либо вопросительным знаком, или ими обоими вместе, интерпозиция может быть развёрнутой (не однословной), и тогда отделяется запятыми с обеих сторон, а ответная часть с повторами и, возможно, также развёрнутой:

- «Ты чего это с работы как не в себе? – Представляешь, мне на завтра нежданно-негаданно назначили собеседование для повышения в должности! – О?! Ах, наконец-то, ни пуха, мой дорогой, тебе, ни пера! – К чёрту, к чёрту, трижды к чёрту, ко всем чертям на свете!»

Кроме того, ответ зачастую, в случае не особо радостного ожидания, пишут или же произносят вслух в форме «<Да> пошёл/пошла (иди, поди) <ты>!» и при этом на письме эмоций к ответу в виде восклицательного знака обычно не добавляют:

- «Пройдусь-ка я по магазинам, посмотрю, чего там на распродажи выброшено. – Ни пуха, ни пера. – Да поди ты к чёрту. От хорошей ли оно жизни, с твоей-то зарплатой?»

Пояснение к месту в речи

Викисловарь мало того, что лишает выражение «ни пуха, ни пера» совершенно необходимой согласно его общему смыслу и происхождению запятой (см. далее), но еще и толкует его как фразеологизм, употребляемый в значении междометия. То есть, здесь мы видим тройную ошибку трактовки – «ни пуха, ни пера» и не фразеологизм, и не междометие:

- Фразеологизм по определению устойчивое, т.е. неизменяемое словосочетание – как видно из примеров выше, «ни пуха, ни пера» может сильно варьировать в зависимости от контекста, от общего смысла высказывания с ним.

- Фразеологизм, тоже по определению, имеет собственное, присущее только ему значение, отличающееся от совокупного значения составляющих его слов; например, «более или менее», «в конце концов», «в соответствии с», «к сожалению», «тем более», «тем паче», и мн. др. – а что такое «ни пуха, ни пера» само по себе? Описание состояния покровов тела начисто ощипанной курицы?

- Междометия выражают чувства, ощущения, душевное состояние – значение «ни пуха, ни пера» в увязке с контекстом вполне предметно.

Так что же оно такое?

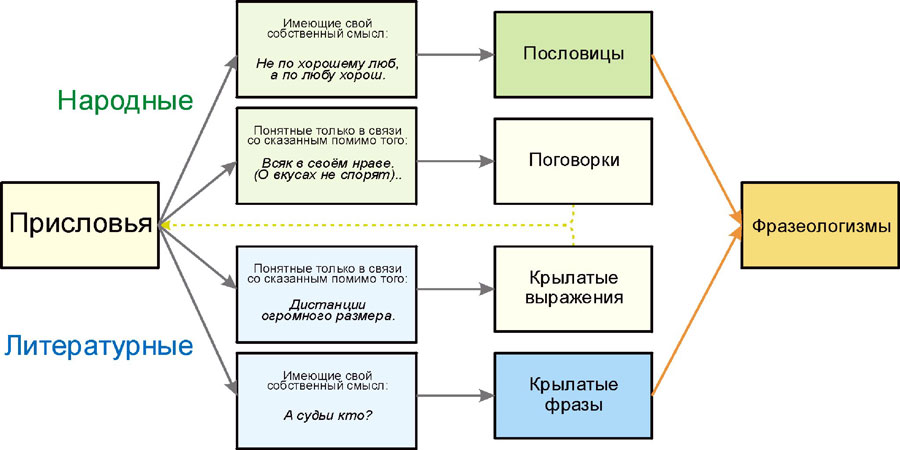

Чтобы понять место словосочетания «ни пуха, ни пера – к чёрту» в русской речи, необходимо обратиться, помимо лингвистики, ещё и к фольклористике. В таком разрезе «ни пуха, ни пера» это присловье, ставшее поговоркой, но «не дотянувшее» до пословицы. А присловье, в самом общем смысле, это любое слово, словосочетание или связное предложение, не увязанное напрямую со смыслом значащего (знаменательного) высказывания, но в данном конкретном случае пришедшееся к слову, т.е. расширяющее и углубляющее понимание всего высказанного или высказываемого. Вновь народившееся присловье может «выбиться во фразеологизмы», а может так и остаться подходящей лишь здесь словесной добавкой, впоследствии и не войдя в общий лексикон. Если же присловье становится достаточно устойчивым и общеупотребительным в живой речи, оно переходит в разряд поговорок (народное, сложившееся стихийно) или крылатых выражений (родившееся по пером определённого автора и впервые употреблённое в литературном произведении), см. рис.:

Примечание: удачные присловья обращаются и в другие фольклорные единицы – прибаутки, анекдоты, целые притчи и сказки, и т.д. На рис. показаны лишь некоторые, существенные в нашем случае, пути эволюции присловий в фольклоре.

Поясним на примерах с той же иллюстрации:

- Смысл сам по себе однозначен; в фольклористике пословица или крылатая фраза, в лингвистике – фразеологизм:

«Не по хорошему люб, а по любу хорош» – слепая любовь видит в любимом только достоинства (может быть, мнимые), закрывая глаза на его недостатки (возможно, чудовищные). Короче говоря, «Любовь зла, полюбишь и козла». А хоть бы и Гитлера (Ева Браун).

«А судьи кто?» – «Да кто они вообще такие, чтобы об этом судить?»

- Смысл вне контекста или неоднозначен, или вовсе отсутствует. В фольклористике поговорка или крылатое выражение; определённого места в лингвистической классификации нет (устойчивое выражение, и всё тут):

«Всяк в своём нраве» – может выражать что-то вроде «Мне не очень по душе то, что вы делаете, но я уважаю ваше право на самовыражение». Но может и «Да что с тобой, придурком, цацкаться!», или даже «А не пошёл бы ты, дебил, туда, откуда на свет выродился».

«Ну, и как тебе Лос-Анджелес? – Дистанции огромного размера» – речь идёт об обширном, широко и привольно раскинувшемся, грамотно распланированном многолюдном шумном городе, несколько суетливом и суматошном.

«У нашего президентишки на всё дистанции огромного размера» – имеется в виду волею случая выкинутый на вершину власти бездарь, бестолковый и безответственный прожектёр, недоумок со склонностью к несусветным преувеличениям, авторитаризму и солдафонству.

Примечание: о скрытом смысле грибоедовского «Дистанции огромного размера» см. также Дополнение в конце.

Пояснение к происхождению

Объяснения того же Викисловаря насчёт значения предмета нашего обсуждения также маловразумительны: ну с чего бы это пожелание неудачи вкупе с обращением к источнику всяческих бед привело бы, наоборот, к удаче? Уж напутствие к несчастью злой дух постарался бы исполнить в точности. Но дело в том, что в русской фольклорной традиции под чёртом подразумевается не только и не совсем то же самое, что и носитель вселенского зла в христианском богословии.

Что такой «свойский чёрт»

Парная поговорка «ни пуха, ни пера – к чёрту» происхождения древнейшего, ещё из культуры каменного века.

Первое: читатель, наверное, в курсе, что для первобытных людей весь мир был населён духами, каждый предмет имел свою «душу». Причём среди этих духов не было однозначно добрых и злых; любой мог и помочь, и навредить, смотря по обстоятельствам дела.

Если же дело предстояло (или было совершено) праведное, жизненно обоснованное, то соответствующим духам нужно было это объяснить, оправдаться перед ними и, возможно, попросить о помощи. Например, бушмен в первом фильме «Боги, наверное, сошли с ума» (настоящий дикий бушмен, не играющий дикаря профессиональный актёр), убив антилопу для еды, просит прощения у её туши и поясняет ей, что его семье нужно мясо.

Второе: в жизни праславян жизненно важное значение имела, во-первых, ловчая охота на пушного зверя – без качественной тёплой одежды суровой северной зимы не пережить. Во-вторых, весенняя охота на стайную перелётную водоплавающую птицу – она в те времена была самой лёгкой, добычливой и безопасной, а приходилась на очень тяжёлое для первобытной общины время.

Осенний отлёт диких уток, гусей, и пр. тянется в общем постепенно, но весенний пролёт к местам гнездовий валовый (массовый), и птицы, даже гуси, теряют в нём значительную долю своей осторожности. Перелётные стаи тогда бывали такими громадными и плотными, что и не всякий современный орнитолог поверит. И умелый охотник, даже исхудавший, отощавший и ослабевший, ловко брошенной палкой мог прибить сразу нескольких упитанных, хорошо откормившихся на зимовке птиц. Что зачастую решало вопрос выживания всей его семьи, изнурённой зимней голодовкой.

Третье: Русь приняла христианство примерно на полтысячелетие позже Запада, а в язычестве природных духов насчитывала, пожалуй, не меньше, чем североамериканские индейцы; их же пантеон неописуемо богат. Как следствие, исконные народные верования у восточных славян оказались очень крепки, а православная церковь относилась к разного рода пращуровской «нечистой силе» довольно-таки снисходительно. Но изготовление и содержание на подворье всяких там идолов, кумиров, тотемов и т.п. изображений бесовских отродий, и уж тем более поклонение им, всё равно преследовалось и каралось очень строго, ибо означало отступничество от веры и покушение на её основы.

Вследствие всего того на чёрта люди старины смотрели скорее как на то ли приемлемое во крещении олицетворение сонма древних божеств, то ли как на приспособившегося к новой вере их потомка. Особенно – звероловы, рыбаки, бортники (охотники за диким мёдом) и прочее простонародье, основным источником средств к существованию которого было использование естественных угодий. Поэтому наши, уже более близкие к современности, предки не считали греховным помянуть чёрта не в порицательном смысле, а про себя взывая к некоему прадедовскому божку, в ведении (компетенции) которого находится благополучное совершение предстоящего крестьянину дела: деревенскому батюшке с дьячком всё равно ведь не разобрать, что там у мужика на уме. В результате, славянский чёрт не очень-то похож на католического дьявола. «Православный» чёртик скорее смахивает на хитроватого, но недалёкого мелкого жулика, с которым можно и договориться по-честному, но которого при случае вполне возможно и облапошить в свою пользу. Что, разумеется, грехом никак не будет – обвести природного обманщика вокруг пальца не прегрешение.

Для сравнения: гётевскому доктору Фаусту и мысли не приходило обмануть Мефистофеля, не говоря уж о том, чтобы поднять на него руку. А простой кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» и надул («развёл») покусившегося на него чёрта, и за хвост при этом его оттаскал, и напоследок по первое число отстегал нечистого розгой.

Примечание: впрочем, подобный панибратский взгляд на чёрта достаточно распространен и в западном менталитете. Прочтите, к примеру, сказку бр. Гримм о Брате Весельчаке.

Кстати, чёрт «нашенский» в деловом отношении порядочнее католико-протестантского: убедившись, что расплаты душой «клиента» ему не ждать, «наш» всё равно выполняет обещанное. Дьявол же запросто нарушает данное слово, если видит для своего подопечного возможности избежать ада. Так, согласно английской легенде дьявол обещал Оливеру Кромвелю пятьдесят лет всесилия, но забирать его к себе пришёл через тридцать, поскольку к тому времени церковники признали власть лорда-протектора законной, а обряд миропомазания на правление якобы снимает все грехи. То есть, помазание Кромвеля мирром у алтаря автоматически расторгло бы его договор с дьяволом, и тот остался бы с носом. «The gentlemen play the game by the rules, but if this game is not lucky, they change its rules on their own will» (Джентльмены играют по правилам, но если игра не задаётся, они меняют её правила по собственному соизволению). Ну, а наш-то мужицкий чёрт, понятное дело, не заморских благородных кровей, ему слово держать надо.

Значение

В свете всего вышеизложенного точное значение связки присловий «ни пуха, ни пера – к чёрту» выражается просто:

- Удачи тебе, и смотри там, будь осторожен! – А ты ступай к чёрту (идолу соответствующего характеру дела языческого духа), растолкуй ему, что я на добычу иду не куражу ради, а по нужде, и упроси помочь.

Синонимичная пара (сокращённая позднейшего происхождения) «ни пуха – будь» <в контакте с нужным духом, пока я там, проси его о помощи>.

Грамматика

Устойчивое выражение «ни пуха, ни пера» вместе с ответным «к чёрту» составляют присловье в ранге поговорки. Постановка ударений и разделение переносами ни пу́-ха, ни пе-ра́ (на письме переносить из строки в строку всё же не рекомендуется ни по слогам, ни пословно).

Дополнение

А. С. Пушкин ставил своего двойного тёзку А. С. Грибоедова как литератора выше себя. Немало русских писателей, включая Л. Н. Толстого, отзывались о «Горе от ума» как о произведении, по глубине содержания и многоплановости стоящем десятков томов добротной прозы. И персонаж Скалозуба оттуда не исключение – тупой вроде бы громила-службист (в старой школьной трактовке) вскользь даёт там выдержку из своего послужного списка: «Служил… в тридцатом егерском, а после в сорок пятом».

Однако по тогдашнему уставу в егеря полагалось набирать солдат «…невысокого росту, но самого крепкого и проворного сложения, смышлёных и ловких». Егерей не очень-то донимали муштрой, зато – и это во времена господства линейной тактики – учили рассыпному строю, прицельной стрельбе с целиком и мушкой, действиям на пересечённой местности, маскировке, различным военным хитростям и уловкам, особым приёмам единоборства в рукопашном бою. Уже при Екатерине II егерей пробовали вооружать нарезными ружьями, стрельба из которых на чёрном порохе требует досконального знания личного оружия и особо тщательного ухода за ним.

То есть, по всему, как говорится, комплексу показателей егеря были спецназом того времени. В самые критические моменты знаменитого суворовского перехода через Альпы именно егеря Багратиона решали исход дела.

Следовательно, Скалозуб, будучи ещё мужчиной в расцвете сил, уже дослужился до полковника спецназа, и явно не путём формальной субординации вкупе с угодничеством: на блестящую карьеру и придворные должности егерским командирам лучше было не рассчитывать – спецвойскам не положено «рисоваться» понапрасну.

Любой, служивший в армии хотя бы срочную по призыву, скажет вам, что тупица в спецназе не то что не выслужится в полковники – он там просто не выживет. Вот вам и дубоголовый солдафон, а его «дистанции огромного размера» – просто машинальное употребление профессиональной терминологии в обычной жизни, подобно тому как, к примеру, моряки называют скамейку банкой, сосуд банку – анкерком, и в слове «компас» ударение ставят на последний слог, на «а». Почему же Софья остановила свой выбор не на воплощении отважного мужества и не на тонкой души интеллектуале Чацком, а на тихоне, приспособленце и карьеристе Молчалине (но тоже отнюдь не безвольном глупце), это другой вопрос. К сожалению, далеко выходящий за рамки этой статьи. Заметим только, что горе от ума им всем; Софье с Молчалиным – в браке без любви, отзывчивости и взаимоуважения.

***

© ПишемПравильно.ру

Автор: Садов Артур Александрович, лингвист-типолог

Перечень академических источников, использовавшихся при подготовке материалов.

Правописание этих слов надо знать:

Проверить еще слово:

Мы часто желаем кому-то «ни пуха ни пера», и ожидаемо посылаемся к чёрту в ответ. Однако вопрос, как же безошибочно написать эту фразу: «ни пуха ни пера» или «не пуха не пера», для многих становится проблемным.

Читайте в статье

- Как правильно пишется?

- Этимология и значение выражения

- К какой части речи относится выражение?

- Примеры предложений

- Требуется ли выделять запятыми?

- Синонимы

- Неправильное написание

- Заключение

Как правильно пишется?

Правильный вариант написания данного выражения – «ни пуха ни пера».

Оно является фразеологизмом, поэтому написание следует запомнить.

Этимология и значение выражения

Если слегка окунуться в истоки этого выражения, то оказывается, что оно придумано охотниками. Значимой добычей считались звери и птицы, и охотники желали один другому «ни пуха ни пера». Почему так, когда, казалось бы, нужен пух и перо, да побольше? Всё из-за суеверия!

Традиционным ответом на такое пожелание считается «к чёрту!». Так эта «сладкая парочка» дошла и до наших дней. И используют её уже абсолютно все, не только охотники.

К какой части речи относится выражение?

«Ни пуха ни пера» является фразеологизмом – устойчивым неделимым выражением, отдельной лексемой. Такими же фразеологизмами являются расхожие выражения «ни рыба ни мясо», «ни свет ни заря» и прочие.

Примеры предложений

Приведём в качестве образца несколько предложений с этой фразой:

- «Ну что же, мне остаётся лишь пожелать вам ни пуха ни пера!» − подбодрил их перед экзаменом Николай.

- Удачной охоты, ни пуха ни пера! – К чёрту!

- Он крикнул вдогонку «Ни пуха ни пера!», но твёрдой уверенности, что Карен услышала это, у него не было.

Требуется ли выделять запятыми?

Другой важный вопрос: нужна ли запятая в середине этой фразы? Нет, запятая не требуется. Это легко запомнить на двух примерах:

- Он был настолько счастлив, что его не тревожили мысли ни о грядущем сложном экзамене, ни о проблемах дома.

В этом предложении идёт перечисление, поэтому правила предписывают ставить запятую.

- Но какой-то он, честно говоря, ни рыба ни мясо.

Как мы уже узнали, «ни рыба ни мясо» − такой же фразеологизм как «ни пуха ни пера», и они пишутся сплошной фразой, без знаков препинания.

НО! Есть единственный случай, когда внутри выражения «ни пуха ни пера» нужно ставить запятую.

Оно имеет совсем другое значение и является перечислением:

- Для того чтобы набить эту подушку, уже нет ни пуха, ни пера.

Синонимы

У выражения «ни пуха ни пера» имеется несколько смысловых аналогов:

- счастливо;

- удачи;

- ни пуха;

- в добрый час;

- с Богом;

- всего хорошего.

Неправильное написание

Любое написание этой фразы, кроме «ни пуха ни пера», будет считаться неправильным. Разные варианты можно встретить: «не пуха, не пера», «нипуха нипера», «непуха непера». Всё это – полная ерунда.

Заключение

Активно используемое в речи выражение «ни пуха ни пера» следует писать с двумя «ни» и без запятой, в четыре слова. Это – фразеологизм, поэтому его правильное написание надо запомнить.

Обобщающие слова при однородных членах.

Знаки препинания при однородных членах предложения с обобщающим словом.

|

Впереди однородных членов предложения |

Она очень любила сладости: конфеты, зефир, мармелад. |

|

После однородных членов предложения |

В лесах, на лугах, в полях- всюду стали распускаться первые цветы. |

|

Перед однородными членами предложения, но после них предложение продолжается |

Грибы: подосиновики, маслята, сыроежки -лежали в корзине. |

Расставьте знаки препинания, составьте схемы предложений с осложняющим компонентом.

1.Юные деревца всех пород ель сосна и береза растут дружно и тесно.

2. И по горам и по долам все спит.

3.Бобры и дубравы березняки с живописными озерами и старицами все больше привлекают внимание горожан.

4… В моей душе сменилось два чувства злоба к собаке что она так меня напугала и радость что она возвратилась.

5…Белые облака бор тянущийся по обеим сторонам дороги шум горной реки текущей невдалеке все это не могло не радовать глаз и слух путешественника.

6…И лошади равнодушно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами и покрытые рогожками извозчики шлепающие в огромных сапогах подле возов и дома улицы казавшиеся в тумане очень высокими все было мне особенно мило и значительно.

7. .Пройдя ржаное поле туристы по узкой проселочной дороге направились к видневшейся вдали березовой роще.

8..В горах и сейчас есть такие места куда нельзя добраться ни в оно время года ни одним видом транспорта.

9..Внук попросил дедушку пожелать ему ни пуха ни пера и пошел в школу.

10.И скрипка запела, затосковала и зал снова замер боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта.

11. В саду было тихо прохладно и темные покойные лежали на земле.

12. Воздух был душен влажен и очень хотелось дождя.

1.Среди предложений 6-9 найдите предложения без однородных членов.

2.Среди предложений 5-7 найдите предложения с причастными оборотами.

3.Среди предложений 7-9 укажите то, где есть фразеологизм.

4.Укажите номера СПП.

5.Из 1 предложения выпишите СС со связью примыкание.

6.Из первого предложения найти слово, где есть корень с чередованием.

7. Из предложений 5-7,укажите предложение с деепричастным оборотом.

8.Из предложения 4 выпишите СС со связью согласование.

9.Среди предложений 8-12 найдите ССП.

10.Среди предложений 7-12 укажите сложные предложения, в составе которых есть безличные.