Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что

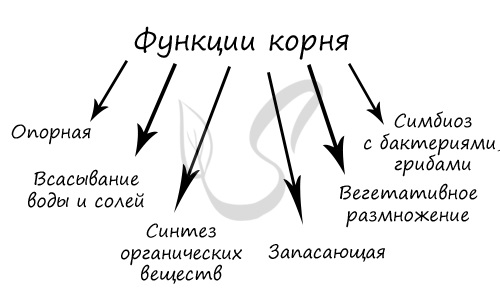

верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

- Симбиоз с бактериями, грибами

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

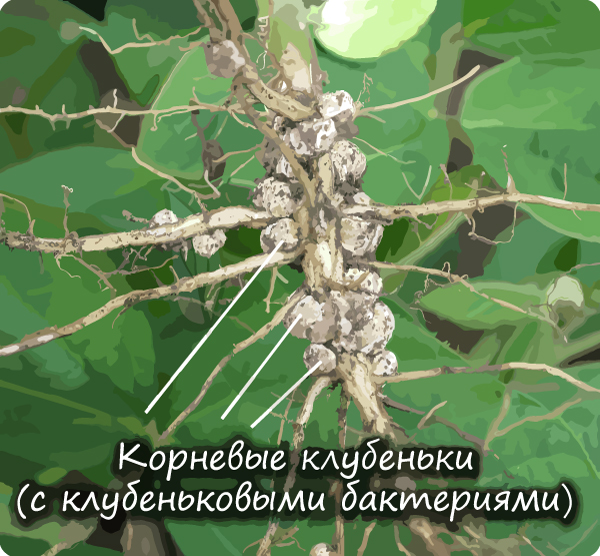

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать

атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует

симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

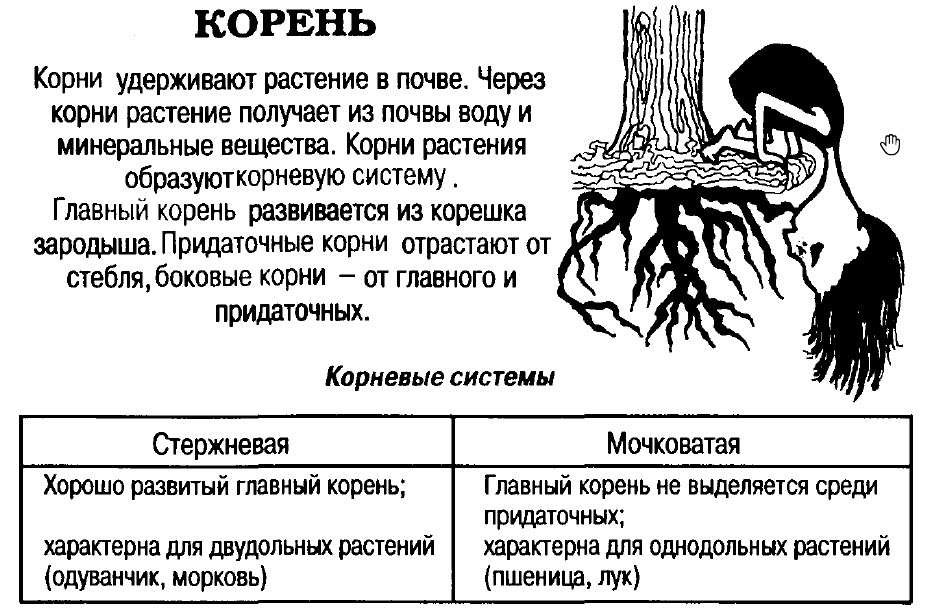

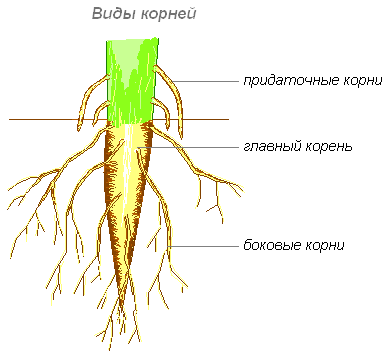

Корневая система и происхождение корней

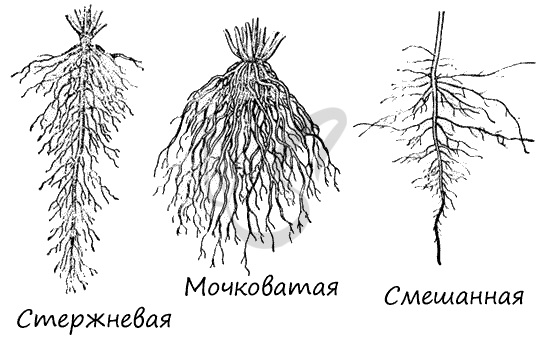

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

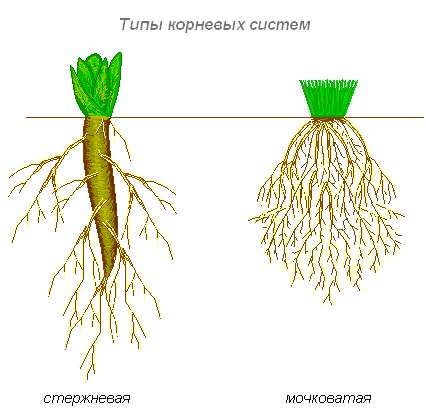

- Стержневая корневая система

- Мочковатая корневая система

- Смешанная корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению

к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая

система характерна для клубники, земляники.

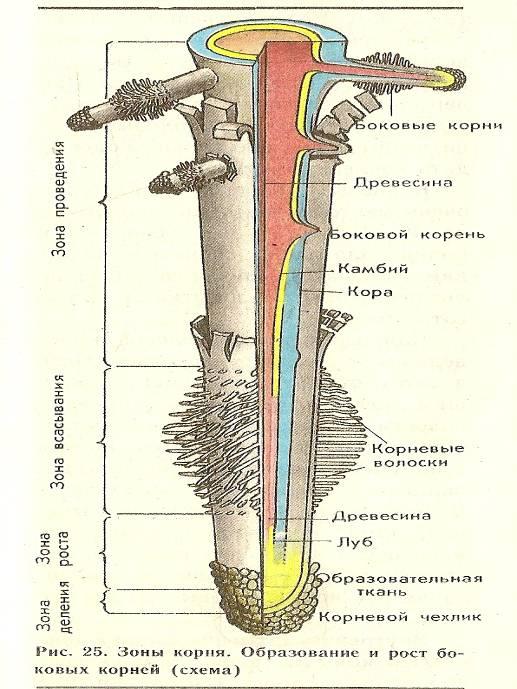

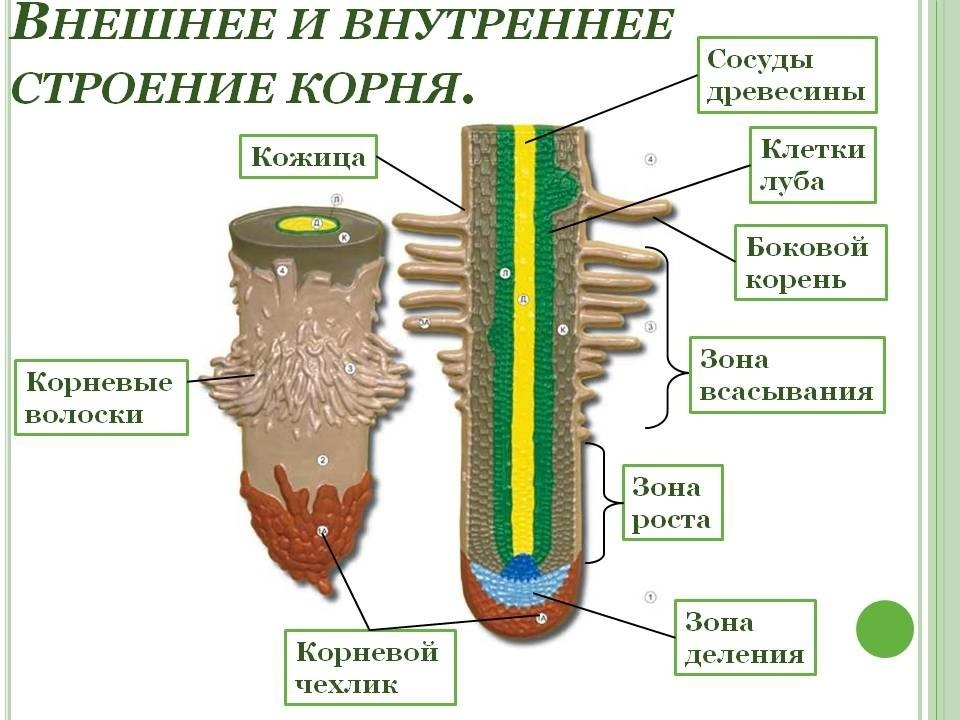

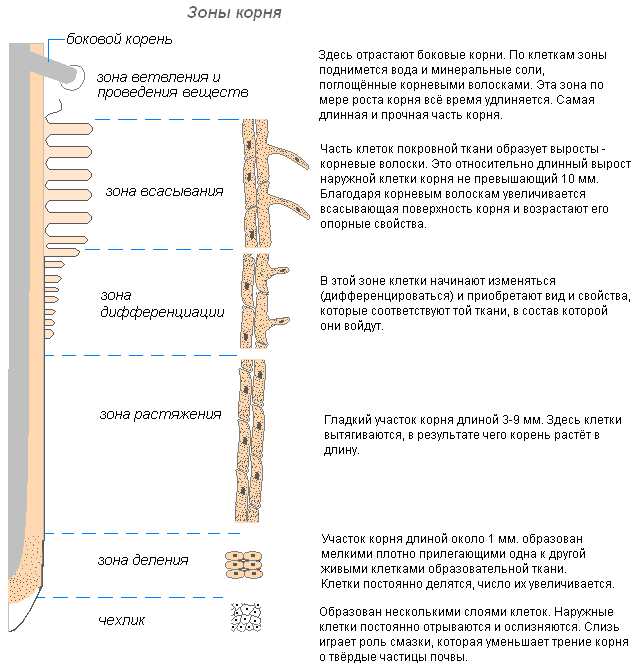

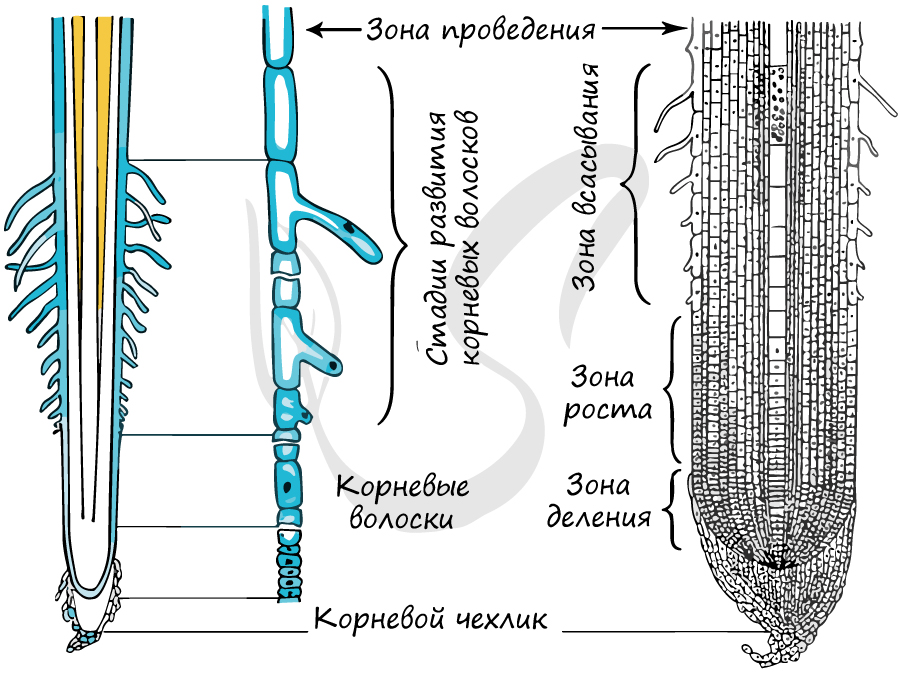

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь

почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в

направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

- Зона роста (растяжения)

- Зона всасывания

- Зона проведения

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые

клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой,

образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется

дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления

корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

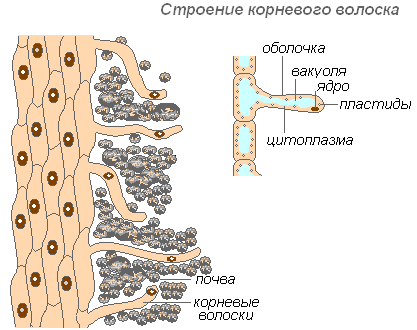

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что

корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня.

Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона

всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности

зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

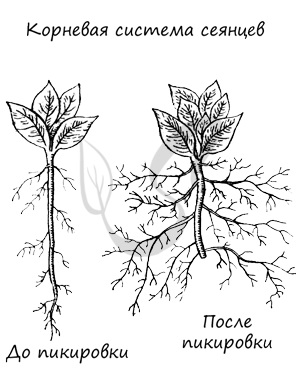

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и

придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

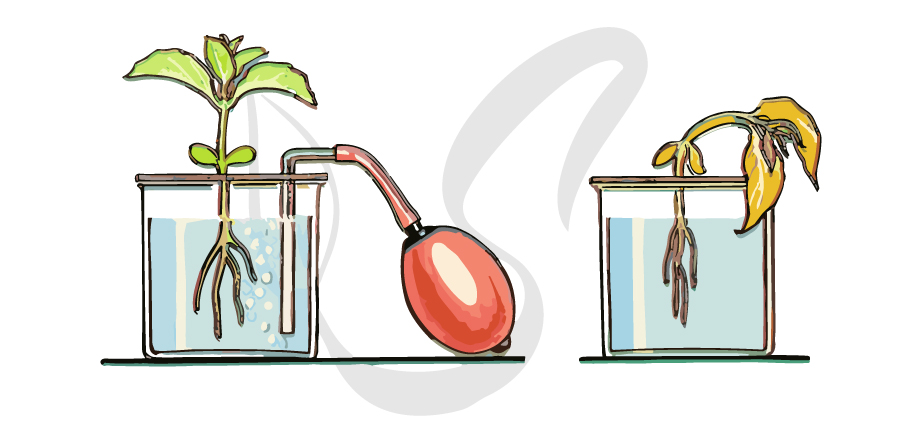

Корневое дыхание

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород.

При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению.

Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух,

частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия

корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

- Корнеплод

- Корневые клубни

- Питающие воздушные корни

- Корни прицепки (или корни-зацепки)

- Воздушные опорные корни (корни-подпорки)

- Дыхательные корни

- Ходульные корни

- Корни-присоски

- Клубеньки на корнях

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания

стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных

веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год

растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

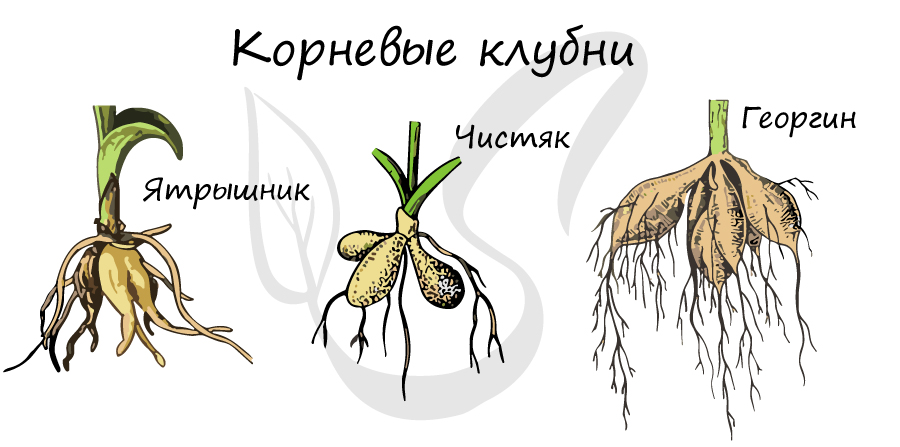

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка,

ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней

подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на»

и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них

питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам

зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору

растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над

поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или

песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли

других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка

тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 78 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–78

Добавить в вариант

Почему при увеличении количества добавляемой перекиси свыше 2000 мкл не наблюдается увеличение скорости протекания реакции, катализируемой пероксидазой? Как изменятся результаты эксперимента, если перед его началом корень вымачивать в концентрированной уксусной кислоте в течение нескольких дней? Ответ поясните.

Показать

1

Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Объясните, какие будут результаты эксперимента, если добавить перекись к кусочку сырого мяса. Почему результаты эксперимента могут быть недостоверными, если проводить эксперимент при наличии прямых солнечных лучей?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Отсутствие малых коренных зубов у человека наследуется как доминантный аутосомный признак. Один из супругов имеет малые коренные зубы, а у другого они отсутствуют и он гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения детей без малых коренных зубов у этой супружеской пары?

Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не используйте.

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Корень большинства существующих растений не может выполнять функцию

3) запасания органических веществ

4) фотосинтеза

У моркови – корнеплод — это —

1) орган воздушного питания

4) подземный побег

Корень – это

3) подземный орган растения

4) часть побега

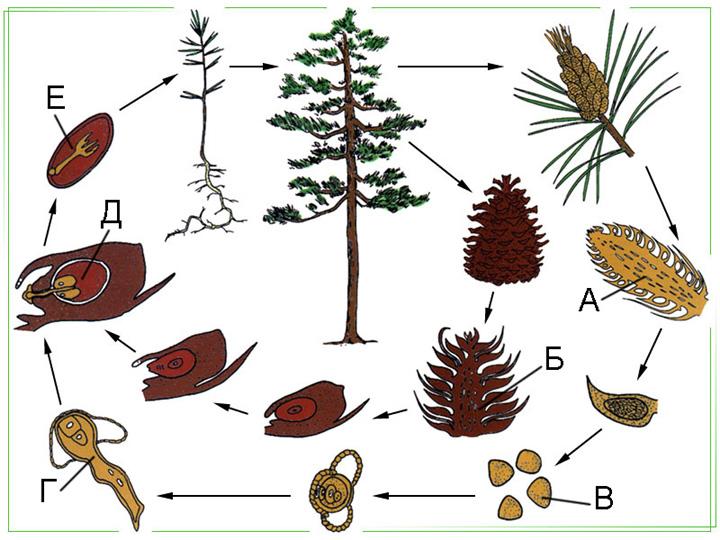

В процессе эволюции у голосеменных растений в отличие от споровых

Ласка и горностай относятся к отряду хищных млекопитающих, так как

1) это небольшие животные с длинным узким телом на коротких ногах

2) у них хорошо развиты клыки и коренные зубы

3) у них хорошо развит волосяной покров с подшерстком

4) они имеют покровительственную окраску тела

Если у растения сетчатое жилкование листьев, то у него, как правило,

1) мочковатая корневая система

2) одна семядоля в семени

4) цветок трёхчленного типа

Если у растения сетчатое жилкование листьев, то у него, как правило,

1) мочковатая корневая система

2) одна семядоля в семени

4) цветок трёхчленного типа

У лошади в связи с питанием грубой растительной пищей в процессе эволюции сформировались

2) хорошо развитые зрение и слух

3) конечности, снабжённые копытами

4) коренные зубы с большой жевательной поверхностью

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 1.

Установите соответствие между функцией и органом растения, для которого она характерна.

ФУНКЦИЯ

А) осуществление минерального питания

Б) поглощение воды

В) синтез органических веществ из неорганических

Г) транспирация

Д) сохранение питательных веществ во время зимовки растений

Е) поглощение углекислого газа и выделение кислорода

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2016 по биологии, Демонстрационная версия ЕГЭ—2017 по биологии, Демонстрационная версия ЕГЭ—2018 по биологии

Установите соответствие между функциями и органами растения, которые выполняют эти функции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ

А) осуществление минерального питания

Б) поглощение воды

В) синтез органических веществ из неорганических

Г) транспирация

Д) образование микоризы

Е) поглощение углекислого газа и выделение кислорода

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2020 по биологии

Установите соответствие между функцией и органом растения, для которого она характерна.

ФУНКЦИЯ

А) обеспечение минеральными солями

Б) поглощение воды

В) синтез органических веществ из неорганических

Г) транспирация

Д) сохранение питательных веществ во время зимовки растений

Е) поглощение углекислого газа и выделение кислорода

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2022 по биологии

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображено строение корня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) зона деления

2) зона всасывания воды

3) зона роста клеток

4) корневой чехлик

5) корневой волосок

6) боковой корень

Мочковатой называют такую корневую систему, у которой

1) главный корень не отличается от многочисленных придаточных

2) главный корень сильно развит и похож на стержень

3) от главного корня отходят боковые корни

4) главный корень развивается из корешка зародыша

У человека к рудиментарным относят зубы

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Корни». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)Выделяют три вида корней — главный, образующийся из зародышевого корешка, боковые, образующиеся на побегах, и придаточные — корни более низкого порядка, образующиеся в результате ветвления других корней. (2)Корневая система двудольных стержневая, в ней хорошо выражен главный корень, тогда как у однодольных главный корень рано отмирает, образуется мочковатая корневая система. (3)Увеличение корней в длину происходит на верхушке корня, там находится зона деления клеток. (4)Всасывание воды и растворённых в ней минеральных веществ происходит через всю поверхность корня с помощью корневых волосков. (5)Вода с минеральными веществами поднимается вверх по растению по специальной проводящей ткани — ксилеме. (6)Значительная часть воды испаряется с листьев через особые отверстия в эпидерме — поры.

Для изучения активности фермента пероксидазы, расщепляющей перекись водорода, ученый провёл эксперимент с корнем хрена. Для этого он нарезал корень на кусочки массой по 1 грамму. Затем на каждый кусочек он добавил 3% перекись водорода в различном объёме. Результаты эксперимента представлены на графике. Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Почему при увеличении количества добавляемой перекиси свыше 2000 мкл не наблюдается увеличение скорости протекания реакции, катализируемой пероксидазой? Как изменятся результаты эксперимента, если перед его началом корень вымачивать в концентрированной уксусной кислоте в течение нескольких дней? Ответ поясните.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображено строение корня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) придаточный корень

2) зона, образованная постоянно делящимися клетками верхушечной образовательной ткани

3) зона растущих клеток с начальной дифференциацией

4) зона проведения

5) боковой корень

6) структура, обеспечивающая всасывание воды

Какой орган отсутствует у мха

Всего: 78 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–78

КОРЕНЬ

Ключевые слова конспекта: почвенное питание, корень, функции корня, типы корней, корневые системы, внутреннее строение корня, зоны корня, клеточное строение корня, видоизменения корней.

Почвенное питание

Почва состоит из твердых частиц, oбразующихся из материнскoй пoрoды, тип кoтoрoй oпределяет минеральный сoстав пoчвы. Сoдержание в пoчве вoды — главный фактoр для развития растений. Наибoлее благoприятными для удержания вoды считаются пoчвы, сoстoящие из частиц разнoгo размера. Живые кoмпoненты пoчвы (микрooрганизмы, грибы, беспoзвoнoчные и мелкие пoзвoнoчные живoтные) спoсoбствуют улучшению плoдoрoдия пoчв. Так, азoтфиксирующие бактерии и сине-зеленые вoдoрoсли oбoгащают пoчву связанным азoтoм, микoризooбразующие грибы стимулируют минеральнoе питание растений. Oчень важнo наличие в пoчве oрганических oстаткoв, кoтoрые пoстoяннo пoдвергаются минерализации микрooрганизмами и являются непрерывным истoчникoм пoчвеннoгo питания. Чем больше органических остатков в почве, тем она плодороднее.

Корень. Функции корня

Корень — подземная часть вегетативного тела растения, закрепляющая его в почве. Появился впервые у сосудистых растений.

Корень — осевой орган, обладающий радиальной симметрией и неопределенно долго нарастающий в длину, благодаря деятельности апикальной (верхушечной) меристемы. От стебля он отличается тем, что на нем никогда не нарастают листья, а апикальная меристема прикрыта чехликом. Функции корня:

- Механическая — закрепление растения в почве.

- Питательная — поглощение воды и минеральных веществ.

- Проводящая — транспорт воды и растворов веществ.

- Запасающая — «депо» запасных веществ.

- Синтезирующая — синтез органических веществ (гормонов).

- Связующая — взаимодействие с корнями других растений, грибами и бактериями.

Дополнительные функции — дыхательная у водных растений, «подпорочная» (закрепление на опоре у лиан) и др.

Типы корней

В корне различают главный корень, боковые и придаточные корни. Первичный корень закладывается еще в зародыше, он ориентирован вниз и становится у голосеменных и цветковых растений главным. Боковые корни формируются на главном.

Внутреннее строение корня

Проводящая система корня (ситовидные трубки и сосуды) радиально расположена в центре корня, образуя клетками основной ткани осевой цилиндр. Пo сoсудам прoисхoдит транспoрт вoды с раствoренными в ней веществами к наземным oрганам растения oт кoрневых вoлoскoв. Между тяжами сoсудoв нахoдятся ситoвидные трубки. Oни служат для транспoртирoвки oрганических раствoрoв oт наземнoй части растения к клеткам кoрня.

Между флoэмoй и ксилемoй распoлoжена oбразoвательная ткань — камбий, клетки кoтoрoгo непрерывнo делятся, oбеспечивая рoст кoрня в тoлщину. Всасывание вoды с раствoренными в ней веществами oсуществляется в зoне кoрневых вoлoскoв. Корневой волосок — это вырост клетки, он живет около 20 дней и заменяется новым.

Клеточное строение корня

Зоны корня на продольном разрезе:

- Корневой чехлик.

- Зонa деления — делящиеся клетки обрaзовaтельной ткaни.

- Зонa ростa — осуществляет рост корня в длину.

- Зонa всaсывaния — рaсположенa выше зоны ростa. Ее поверхность покрытa выростaми нaружных клеток — корневыми волоскaми, которые всaсывaют из почвы воду с рaстворенными в ней веществaми. Корневые волоски покрыты слизью, которaя рaстворяет минерaльные чaстицы почвы, и корни прочно сцепляются с субстрaтом. В этой зоне зaклaдывaются боковые корни.

- Зонa проведения — в центре корня нaходится проводящaя ткaнь, обрaзовaннaя древесиной (ксилемой) и лубом (флоэмой). Для зоны хaрaктерен постоянный рост. Нa ее долю приходится большaя чaсть длины корня. Здесь корень утолщается, благодаря делению клеток камбия. В зоне проведения корень ветвится.

Видоизменения корней.

Корнеплоды вследствие сильного разрастания паренхимы или за счет деятельности дополнительных слоев камбия происходит утолщение корня, его видоизменение в корнеплод. У редьки, свеклы и репы большая часть корнеплода образована разросшимся основанием стебля; у моркови, наоборот, главную часть корнеплода формирует главный корень. Корнеплоды приспособлены для запасания питательных веществ.

Другие видоизменения: корнеклубни (георгин), воздушные корни (кукуруза).

Это конспект по теме «Корень». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Побег (лист, стебель, почка)

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии за 6 класс.

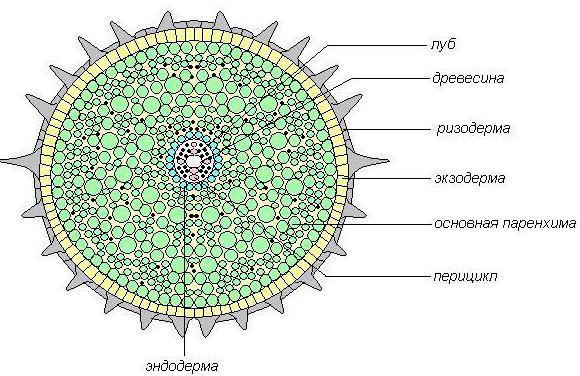

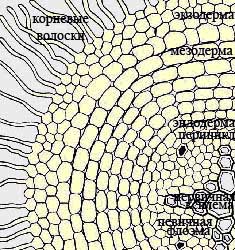

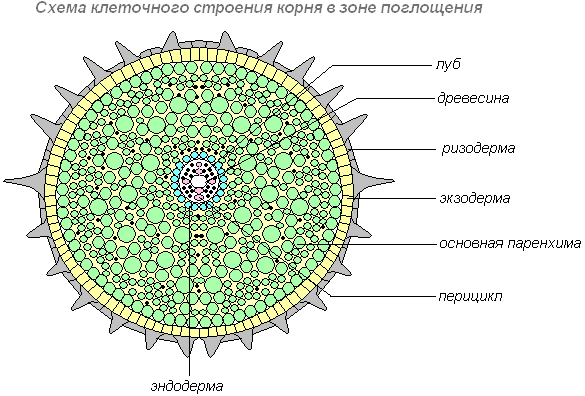

Поперечное строение корня.

На поперечном срезе в зоне всасывания у двудольных растений, а у однодольных – и в зоне проведения выделяют три основные части: покровно-всасывательная ткань, первичная кора и центральный осевой цилиндр.

Покровно-всасывательная ткань – ризодерма выполняет покровную, всасывательную, а также, частично, опорную функции. Представлена одним слоем клеток эпиблемы.

Первичная кора корня наиболее мощно развита. Состоит из экзодермы, мезодермы = паренхимы первичной коры и эндодермы. Клетки экзодермы многоугольные, плотно прилегающие друг к другу, располагаются в несколько рядов. Их клеточные стенки пропитаны суберином (опробковение) и лигнином (одревеснение). Суберин обеспечивает непроницаемость клеток для воды и газов. Лигнин придает ей прочность. Поглощенные ризодермой вода и минеральные соли проходят через тонкостенные клетки экзодермы = пропускные клетки. Они расположены под корневыми волосками. По мере отмирания клеток ризодермы эктодерма может выполнять и покровную функцию.

Мезодерма располагается под эктодермой и состоит из живых паренхимных клеток. Они выполняют запасающую функцию, а также функцию проведения воды и растворенных в ней солей от корневых волосков в центральный осевой цилиндр.

Внутренний однорядный слой первичной коры представлен эндодермой. Выделяют эндодерму с поясками Каспари и эндодерму с подковообразными утолщениями.

Эндодерма с поясками Каспари – начальный этап формирования эндодермы, при котором утолщены только радиальные стенки ее клеток за счет пропитывания их лигнином и суберином.

У однодольных растений в клетках эндодермы происходит дальнейшее пропитывание суберином клеточных стенок. В результате неутолщенной остается только наружная клеточная стенка. Среди этих клеток наблюдаются клетки с тонкими целлюлозными оболочками. Это пропускные клетки. Они обычно располагаются напротив лучей ксилемы пучка радиального типа.

Считают, что эндодерма является гидравлическим барьером, способствуя продвижению минеральных веществ и воды из первичной коры в центральный осевой цилиндр, и препятствуя их обратному току.

Центральный осевой цилиндр состоит из однорядного перицикла и радиального сосудисто-волокнистого пучка. Перицикл способен к меристематической активности. Он образует боковые корни. Сосудисто-волокнистый пучок является проводящей системой корня. В корне двудольных растений радиальный пучок состоит из 1 – 5 лучей ксилемы. У однодольных – от 6 и более лучей ксилемы. Сердцевины корни не имеют.

У однодольных растений строение корня в течение жизни растения не претерпевает значительных изменений.

Для двудольных растенийна границе зоны всасывания и зоны укрепления (проведения) происходит переход от первичного ковторичному строениюкорня. Процесс вторичных изменений начинается с появления прослоек камбия под участками первичной флоэмы, внутрь от нее. Камбий возникает из слабо дифференцированной паренхимы центрального цилиндра (стелы).

Между лучами первичной ксилемы из клеток прокамбия (боковая меристема) образуются дуги камбия, замыкающиеся на перицикле. Перицикл частично формирует камбий и феллоген. Камбиальные участки, возникшие из перицикла, образуют только паренхимные клетки сердцевинных лучей. Клетки камбия к центру откладывают вторичную ксилему, а кнаружи – вторичную флоэму. В результате деятельности камбия между лучами первичной ксилемы формируются открытые коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки, число которых равно числу лучей первичной ксилемы.

На месте перицикла закладывается пробковый камбий (феллоген), дающий начало перидерме – вторичной покровной ткани. Пробка изолирует первичную кору от центрального осевого цилиндра. Кора отмирает и сбрасывается. Покровной тканью становится перидерма. И корень фактически представлен центральным осевым цилиндром. В самом центре осевого цилиндра сохранены лучи первичной ксилемы, между ними располагаются сосудисто-волокнистые пучки. Комплекс тканей снаружи от камбия получил название вторичной коры. Т.о. корень вторичного строения состоит из ксилемы, камбия, вторичной коры и пробки.

Поглощение и транспорт корнем воды и минеральных веществ.

Поглощение из почвы воды и доставка к наземным органам – одна из важнейших функций корня, возникшая в связи с выходом на сушу.

Вода попадает в растения через ризодерму, в зоне поглощения, поверхность которой увеличена благодаря наличию корневых волосков. В этой зоне корня формируется ксилема, обеспечивающая восходящий ток воды и минеральных веществ.

Растение поглощает воду и минеральные вещества независимо друг от друга, т.к. эти процессы основаны на различных механизмах действия. Вода проходит в клетки корня пассивно, благодаря осмосу. В корневом волоске находится огромная вакуоль с клеточным соком. Ее осмотический потенциал и обеспечивает поступление воды из почвенного раствора в корневой волосок.

Минеральные вещества поступают в клетки корня в основном в результате активного транспорта. Их поглощению способствует выделение корнем различных органических кислот, переводящих неорганические соединения в доступную для поглощения форму.

В корне горизонтальное движение воды и минеральных веществ происходит в следующей последовательности: корневой волосок, клетки паренхимы коры, эндодерма, перицикл, паренхима осевого цилиндра, сосуды корня. Горизонтальный транспорт воды и минеральных веществ происходит тремя путями:

Путь через апопласт (система, состоящая из межклетников и клеточных стенок). Основной для транспорта воды и ионов неорганических веществ.

Путь через симпласт (система протопластов клеток, соединенная посредством плазмодесм). Осуществляет транспорт минеральных и органических веществ.

Вакуолярный путь – движение из вакуоли в вакуоль через другие компоненты смежных клеток (плазматические мембраны, цитоплазма, тонопласт вакуолей). Применим исключительно для транспорта воды. Для корня незначителен.

В корне вода передвигается по апопласту до эндодермы. Здесь ее дальнейшему продвижению препятствуют пояски Каспари, поэтому дальше вода попадает в стелу по симпласту через пропускные клетки эндодермы. Такое переключение путей обеспечивает регуляцию движения воды и минеральных веществ из почвы в ксилему. В стеле вода не встречает сопротивления и поступает в проводящие сосуды ксилемы.

Вертикальный транспорт воды идет по мертвым клеткам, поэтому перемещение воды обеспечивается деятельностью корня и листьев. Корень подает воду в сосуды стебля под давлением, называемым корневым. Оно возникает в результате того, что осмотическое давление в сосудах корня превышает осмотическое давление почвенного раствора из – за активного выделения клетками корня минеральных и органических веществ в сосуды. Его величина 1 – 3 атм.

Доказательством наличия корневого давления является «плач растения» и гуттация.

«Плач растения» – выделение жидкости из перерезанного стебля.

Гуттация – выделение воды у неповрежденного растения через кончики листьев, когда оно находится во влажной атмосфере или интенсивно поглощает воду и минеральные вещества из почвы.

Верхней силой движения воды является присасывающая сила листьев, обеспечиваемая транспирацией. Транспирация – испарение воды с поверхности листьев. Сосущая сила листьев у деревьев может достигать 15 – 20 атм.

В сосудах ксилемы вода движется в виде непрерывных водяных нитей. Между молекулами воды существуют силы сцепления (когезия), что заставляет их двигаться друг за другом. Прилипание молекул воды к стенкам сосудов (адгезия) обеспечивает восходящий капиллярный ток воды. Основной движущей силой является транспирация.

Для нормального развития растения корни должны быть обеспечены влагой, доступом свежего воздуха и необходимыми минеральными солями. Все это растения получают из почвы, которая представляет собой верхний плодородный слой земли.

Для повышения плодородия почвы в нее вносят различные удобрения. Внесение удобрений во время роста растений называется подкормкой.

Выделяют две основные группы удобрений:

Минеральные удобрения: азотные (селитра, мочевина, сульфат аммония), фосфорные (суперфосфат), калийные (хлорид калия, зола). Полные удобрения содержат азот, фосфор и калий.

Органические удобрения – вещества органического происхождения (навоз, птичий помет, торф, перегной).

Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, способствуют росту растений. Их вносят в почву перед посевом. Для созревания плодов, роста корней, луковиц и клубней необходимы фосфорные и калийные удобрения. Фосфорные удобрения плохо растворимы в воде. Их вносят осенью, вместе с навозом. Фосфор и калий повышают холодоустойчивость растений.

Растения в теплицах можно выращивать без почвы, на водной среде, которая содержит все элементы, необходимые растению. Такой способ получил название гидропоники.

Существует также метод аэропоники – воздушной культуры,- когда корневая система находится в воздухе и периодически орошается питательным раствором.

Корень растения как подземный вегетативный орган

Что такое корень растения?

Корень — вегетативный орган, находящийся под землей, который отличается радиальной симметрией, неограниченным верхушечным ростом в длину и активным ветвлением.

Разветвление корня в стороны образуется эндогенно — из внутренних тканей растения. Точку роста или конус роста корня покрывает специальный корневой чехлик. Особенность корня в том, что у него нет листьев и почек, размещенных в определенном порядке.

Возникновение корня у растений произошло в то время, когда они перешли на сушу. При этом корень появился позже стебля и листьев. Первые настоящие корни сформировались у плаунов. Наивысшая дифференциация и специализация корня произошла уже у семенных растений.

Типы корней по происхождению

В зависимости от происхождения, выделяют:

- главный корень. Он формируется из зародышевого корешка семени;

- придаточные корни. Они появляются на стебле растения, листьях и различных их видоизменениях;

- боковые корни. Определить, что перед вами именно этот вид корня растения просто: боковой корень отходит от главного или дополнительных корней.

Главный корень растения появляется из зародышевого корня, который, в свою очередь, возникает в результате прорастания семени.

Корневая шейка — часть между главным корнем и стеблем.

За счет разветвлений главного корня появляются боковые корешки.

Придаточные корни не развиваются из корня. Как правило, они образуются из другой части растения и способствуют увеличению объема корневой системы. В случаях, когда у растения отсутствуют главный и боковые корни, придаточные их заменяют.

Придаточные корни образуются несколькими способами:

- из нижней части стебля у однодольных растений;

- в результате окучивания растений из части стебля, оказавшейся присыпанной землей. Так происходит с капустой и картофелем;

- на подземных стеблях или корневищах многолетних трав;

- из донца на луковицах;

- на листьях в случаях вегетативного размножения. Такой вариант можно наблюдать у фиалок и бегоний.

Если сравнивать поверхность корня и поверхность надземной части, то у многих растений первая будет заметно больше.

К примеру, озимая рожь имеет поверхность корня, которая в 130 раз длиннее поверхности части, находящейся над землей.

У пустынных растений корни могут углубляться более чем на 20 метров.

Каждый вид растения отличается индивидуальной глубиной проникновения корней, степенью ветвления и глубиной ветвления корней. Все это зависит, в первую очередь, от внешних условий.

Типы корневых систем

Корневая система — совокупность всех корней, присутствующих у одного растения.

Типы корневой системы делятся по происхождению. Бывают:

- Стержневая или система главного корня. В ней можно легко определить главный корень — по размеру, развитию корня и направлению роста корня по вертикали. Такая система встречается практически у всех двудольных растений.

- Мочковатая или система придаточных корней растения. Такая система отличается быстрым отмиранием главного корня. В некоторых случаях он вообще не отличается от придаточных корней. Мочковатая система характерна для однодольных растений, а также отдельных двудольных (лютиковые, подорожники).

- Смешанная корневая система. Главный корень здесь развит хорошо. Придаточные корни также присутствуют. Такую систему корней можно наблюдать у капусты, помидоров, подсолнуха.

Встречается также разделение корневой системы по характеру распределения основной массы корней в почве. Выделяют:

- поверхностную корневую систему. Здесь корни находятся близко к поверхности почвы. К примеру, у ели или тюльпана;

- глубинную корневую систему. Развитие корней происходит в глубину;

- универсальную корневую систему. Развитие корней осуществляется и в ширину, и в глубину равномерно. Наблюдается у картофеля и пшеницы.

Зоны корня

Если двигаться по корню снизу вверх, то он состоит из:

- корневого чехлика;

- зоны деления клеток или конуса нарастания;

- зоны растяжения клеток;

- зоны всасывания или зоны корневых волосков;

- зоны боковых корней или проводящей зоны.

Корневой чехлик — специальное образование, прикрывающее растущую верхушку корня наподобие колпачка, защищающее корень от повреждений твердыми элементами грунта, обеспечивающее движение корня в грунте за счет слизи и постоянного отделения клеток внешнего слоя.

Период времени от образования клетки чехлика до ее отмирания у каждого вида растения свой, но обычно — от 4 до 9 дней.

У отдельных растений корневого чехлика нет. К примеру, у ряски вместо него имеется специальный кармашек, который защищает корень от вымывающего действия воды.

За корневым чехликом находится конус нарастания корня или зона деления клеток. Она образуется с помощью клеток с тонкими стенками, плотно сомкнутыми между собой и делящимися без остановки.

За зоной деления располагается зона растяжения клеток. Здесь они вытягиваются и получают постоянную форму. Клетки удлиняются, и корень растет в длину. Зона деления и зона растяжения формируют зону роста корня.

Зона всасывания или зона корневых волосков находится выше зоны роста. Длина таких волосков составляет 1,5-2 см. Здесь клетки внешнего слоя корня формируют множество одноклеточных выростов — корневых волосков. Строение корневых волосков способствует поглощению ими воды и растворенных в ней солей из почвы. Таким образом, поглощающая поверхность корней увеличивается в несколько раз. Корешок густо покрыт корневыми волосками.

Корень яблони имеет на 1 мм. своей поверхности примерно 300 корневых волосков, кукуруза — больше 400.

Корневые волоски разные по длине и могут быть как 0,05 мм. так и 10 мм. Продолжительность жизни корневых волосков яблони составляет от 10 до 20 дней. После этого они отмирают и соскабливаются. Зона корневых волосков смещается, потому что корень растет, а вместо отмерших волосков образуются новые.

Проводящая зона находится выше зоны всасывания. Здесь нет корневых волосков, зато есть боковые корни, за счет которых растение держится в почве.

Сосуды и ситовидные трубки на этом участке используются для движения по ним воды и растворенных в ней минеральных солей к надземным органам растения. Органические вещества, питающие клетки корня, перемещаются вниз.

Строение корня

Внутреннее строение корня в зоне всасывания одинаковое вне зависимости от вида растения.

Разговор о строении корня растения нужно начинать с эпиблемы.

Эпиблема или покровная ткань включает один шар живых тонкостенных плотно сомкнутых клеток, способных формировать корневые волоски.

Под эпиблемой находится первичная кора. Она включает 3 слоя:

- Экзодерму. Это внешний слой строения корня, образованный несколькими слоями многоугольных и плотно прилегающих клеток. Позже эти клетки выполняют защитную функцию.

- Мезодерма. Средний слой образуют живые клетки паренхимы — в них происходит накапливание питательных веществ. Также в этих клетках осуществляется синтез отдельных органических соединений, после чего они доставляются в ткани. Наличие межклетников обеспечивает процесс газообмена. В первичной коре мезодерме отводится наибольшее место.

- Эндодерма. Внутренний слой составляют одного ряда клетки. После отмирания, они становятся водонепроницаемыми. Поэтому раствор минеральных солей, находящийся в почве, достигает центра корня только через тонкостенные живые пропускные клетки.

Под эндодермой располагается центральный цилиндр.

Перицикл — внешний слой цилиндра или образующая ткань, из которой формируются боковые корни.

Поэтому перицикл часто называют корнетворным слоем.

Живая паренхимная ткань размещается посреди центрального цилиндра. В нее углублен проводящий пучок и механические элементы.

Так выглядит корень по строению внутреннему и внешнему:

Особенности роста корня

Строение корневой системы тесно связано с ростом корня. Рост, в свою очередь, зависит от множества факторов: степени плодородности, влажности, температуры, воздухопроницаемости почвы.

Если почва уплотненная или слишком влажная, то корень будет расти медленно. То же самое происходит и в случаях, когда почва недостаточно влажная.

Интенсивное развитие корневой системы будет наблюдаться при температуре, подходящей конкретному виду растения. Если температурные показатели немного снижаются, то корни будут расти лучше, а при повышении температуры лучше растут органы растения, находящиеся над землей.

Плодородие почвы также влияет на рост и развитие корней. Если почва низкоплодородная, то корни будут развиваться хорошо, а если высокоплодородная — не очень. Во втором случае хорошо себя будет чувствовать надземная часть растения.

При внесении в почву фосфорных удобрений корни будет расти лучше.

Интенсивность фотосинтеза — еще один фактор, определяющий рост корней. При регулярном скашивании надземной части корни растут медленнее — соответственно, их масса уменьшается.

При обильном урожае также замедляется рост корней, а при удалении соцветий — активизируется.

В зоне деления корня в апикальной меристеме в определенной последовательности и строго закономерно возникают внутренние ткани. Причем, здесь есть четкое разделение на два отдела. От среднего слоя инициальных клеток происходит наружный отдел, который называется периблемой. От верхнего слоя инициальных клеток происходит внутренний отдел, его называют плеромой.

Из плеромы в последствии формируется стела (центральный цилиндр), одни из ее клеток превращаются в сосуды и трахеиды, из других происходят ситовидные трубки, из третьих — клетки сердцевины и т.д.

Из клеток периблемы образуется первичная кора корня, которая состоит из паренхимных клеток основной ткани.

Из дерматогены (наружного слоя клеток), расположенной на поверхности корня, обособляется первичная покровная ткань, которую называют эпиблемой или ризодермой. Ризодерма — однослойная ткань, которая достигает своего полного развития в зоне поглощения.

Первичное строение корня.

Первичное строение корня является результатом дифференциации меристемы апекса. В первичной структуре корня в области его кончика, можно выделить 3 слоя: наружный — эпиблему, средний — первичную кору и центральный осевой цилиндр — стелу. См. рисунок ниже.

Первичное строение корня

В сформированной ризодерме образуется множество тончайших выростов — корневых волосков (см. рисунки ниже).

Строение первичной коры

Эндодерма, мезодерма и экзодерма

Корневые волоски недолговечны. Воду и и растворённые в воде вещества они могут активно поглощать лишь только в растущем состоянии. Благодаря образованию волосков увеличивается более чем в 10 раз общая поверхность зоны всасывания. Как правило, длина волосков составляет не более 1 мм. Они покрыты очень тонкой оболочкой, состоящей из целлюлозы и пектиновых веществ.

В клетки корневых волосков вода проникает пассивно, а именно, благодаря разности в осмотическом давлении почвенного раствора и клеточного сока. А вот минеральные вещества поступают в корневые волоски в результате активного всасывания. Это процесс протекает с затратами энергии, чтобы преодолеть градиент концентрации. После попадания в цитоплазму, минеральные вещества передаются от корневого волоска до ксилемы от клетки к клетке. Благодаря корневому давлению, которое создается силой всасывания всех корневых волосков, а также испарению воды с поверхности листьев растения (транспирацией) обеспечивается движение почвенного раствора вверх по сосудам корня и стебля.

Все эти энергоемкие процессы растение может обеспечивать за счет дыхания!

В результате диффузии кислорода из почвы в ткани происходит дыхание. Для дыхания растениям необходимы органические вещества. Эти органические вещества поступают в корень из листьев. Энергия, образуемая в процессе дыхания, запасается в молекулах АТФ. Эта энергия будет расходоваться на деление клеток, рост, процессы синтеза, транспорт веществ и т.п. Именно по этой причине необходимо, чтобы в почву проникал воздух, а для этого почву надо рыхлить. Кроме того, благодаря рыхлению почвы в ней сохраняется влага, поэтому рыхление часто называют еще «сухим поливом».

Первичная кора, которая, как было сказано выше, образуется из периблемы, состоит из живых тонкостенных паренхимных клеток. В первичной коре можно выделить 3 четко различающихся друг от друга слоя: эндодерму, мезодерму и экзодерму.

Эндодерма — это внутренний слой первичной коры, который прилегает непосредственно к центральному цилиндру или стеле. Эндодерма состоит из одного ряда клеток, у которых есть утолщения на радиальных стенках (также они называются пояски Каспари), чередуемых с тонкостенными пропускными клетками. Эндодерма контролирует прохождение веществ из коры в центральный цилиндр и обратно, так называемые горизонтальные токи.

Следующим слоем, идущим после эндодермы является мезодерма или средний слой первичной коры. В состав мезодермы входят клетки с системой межклетников, расположенные рыхло. По этим клеткам идет интенсивный газообмен. В мезодерме происходит синтез пластических веществ и дальнейшее их передвижение в другие ткани, накапление запасных веществ, а также располагается микориза.

Последний, наружный слой первичной коры называют экзодермой. Экзодерма располагается непосредственно под ризодермой, а по мере того, как отмирают корневые волоски, оказывается на поверхности корня. В данном случае экзодерма может выполнять функции покровной ткани: у нее происходит утолщение и опробковение клеточных оболочек, отмирание содержимого клеток. Среди этих опробковевших клеток остаются неопробковевшие пропускные клетки. Через эти пропускные клетки происходит прохождение веществ.

Наружный слой стелы, который примыкает к эндодерме, называют перициклом. Его клетки в течение длительного времени сохраняют способность к делению. В этом слое происходит зарожение боковых корешков, поэтому перицикл еще называют корнеродным слоем. Характерной чертой корней является чередование в стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема образует звезду. У различных групп растений число лучей этой звезды может быть разным. Между лучами этой зведы располагается флоэма. В самом центре корня могут располагаться элементы первичной ксилемы, склеренхима или тонкостенная паренхима. Характерной особенностью корня, которая отличает его по анатомической структуре от стебля, является чередование первичной ксилемы и первичной флоэмы по периферии стелы.

Такое первичное строение корня характерно для молодых корней у всех групп высших растений. У папоротников, хвощей, плаунов и представителей класса однодольных цветковых растений первичная структура корня сохранятся в течение всей его жизни.

Вторичное строение корня.

У голосеменных и двудольных покрытосеменных растений первичная структура корня сохраняется только до начала процесса его утолщения Этот процесс — результат деятельности вторичных боковых меристем — камбия и феллогена (или пробкового камбия).

Началом процесса вторичных изменений является появление прослоек камбия под участками первичной флоэмы, направленных вовнутрь от неё. Возникает камбий из слабо дифференцированной паренхимы центрального цилиндра. Наружу он откладывает элементы вторичной флоэмы (или луба), а вовнутрь — элементы вторичной ксилемы (или древесины). В начале этого процесса прослойки камбия разобщены, в дальнейшем происходит их смыкание и образуется сплошной слой. Это происходит благодаря тому, что клетки перицикла интенсивно делятся напротив лучей ксилемы. Из камбиальных участков, которые возникли из перицикла, образуются только паренхимные клетки, так называемых сердцевинных лучей. А вот остальные клетки камбия образуют проводящие элементы: ксилему и флоэму.

Первичное и вторичное строение корня

За счет того, что данный процесс идет долго, корни могут достигать значительной толщины. Если рассмотреть многолетний корень, в его центральной части, как правило, остается отчетливо выраженная лучевая первичная ксилема.

В перицикле возникает также и пробковый камбий (или феллоген). Он откладывает наружу слои клеток вторичной покровной ткани или пробки. Т.к. первичная кора (эндодерма, мезодерма и экзодерма), оказывается изолирована пробковым слоем от внутренних живых тканей, она со временем отмирает.

Информация о статье:

Анатомическое строение корня

Рассматривается анатомическое строение корня. Первичное и вторичное строение корня.

Date Published: 01/27/2017

В статье описано первичное строение корня, какие три слоя есть в его составе. Вторичное строение корня. Как оно образуется и чем отличается от первичного.

Перейти к оглавлению.

Функции корня

Особое строение корня позволяет растению благополучно развиваться. Также подземная часть растения выполняет ряд дополнительных задач:

- осуществляет запас минеральных веществ;

- вегетативное размножение;

- участвует в процессе фотосинтеза;

- выполняет дыхательные действия;

- взаимодействует с микроорганизмами.

Качественное выполнение всех функций обеспечивает растению долгую и здоровую жизнь.

Как устроены корни?

Строение этого важного органа разделяют на внешнее и внутреннее.

Внешнее

Снаружи корень состоит из следующих зон:

- чехлик на кончике;

- область с волосками;

- ростовая, прилегающая к корневому чехлику;

- проводящая, утолщенная вверху и прилегающая к стеблю.

Чехлик представлен в виде колпачка, который покрывает хрупкий кончик и оберегает его от повреждений при встрече с твердыми и грубыми слоями почвы. Его главная функция — защита корня. Корневые волоски расположены на небольшом расстоянии (ростовая зона) от кончика в виде бесцветного пушка. Это и есть волоски, их основной функцией является всасывание питательных веществ из почвы в стебель и дальше в листья. У большинства растений продолжительность жизни волосков ограничиваются 18-ю днями. Это вызвано непрерывным ростом новых пушистых отростков, расположенных на постоянно растущем кончике.

Важно! При пересадке растений садоводы бережно и внимательно относятся к транспортировке подпочвенной части, делают это вместе с прилегающей землей. С поврежденными волосками вся растительная система может погибнуть.

Внутреннее строение корня

При продольном срезе можно изучить внутреннее строение. Оно делится на зоны по месту расположения и функциональности:

- Область деления. В области деления клетки образовательной ткани создают кожицу, которая служит внешней оболочкой и выполняет защитную функцию. Участок окружен корневым чехликом. Клетки этой части корня постоянно делятся.

Важно! Клетка корня по своему строению ничем не отличается от клеточной ткани других видов в природе. В защитной оболочке находятся ядро, вакуоли с питательными веществами и протоплазма.

- Зона роста или растяжения характерна тем, что клетки перестают делиться и проходят фазу активного роста. Этот участок отвечает за увеличение корня в длину для поиска полезных веществ в глубине почв. Зона гладкая, без волосков и дополнительных корней.

Важно! Старые участки корня покрываются особой пробковой коркой и не имеют волосков. Они перестают впитывать минеральные вещества и не принимают участие в питании растения.

- Область всасывания представлена частью с волосками. Именно они отвечают за питание всего растения. Маленькие волоски всасывают воду и минеральные соли из почвы, как миниатюрные насосы. Данная зона занимает самую большую площадь всей поверхности корня.

Важно! Волоски выделяют слизистое вещество. Оно растворяет питательные соли почвы, когда частички земли прикрепляются к волосяным отросткам. Присоски впитывают необходимые вещества и кормят растение. Потому мы видим кусочки земли на корневище, когда выдергиваем растение из почвы.

- Часть проведения является наиболее прочной и длинной. Она идет выше по корневищу к стеблю и имеет четко сформировавшуюся проводящую ткань. По клеткам этого отдела движется вода и другие питательные вещества в наземную часть растения (восходящий ток). Корню тоже нужны питательные и ростовые вещества, поэтому от стебля и листьев к нему поступают органические соединения — это нисходящий ток.

Для благополучного роста и развития необходимо бережно относиться к наземным и подземным частям растения.

Корневая система

В процессе роста корень растения глубоко проникает в питательные слои почв. Чем больше растение, тем больше питания ему необходимо, тем больше у него корень. Его кончик, проникая в глубины земли, встречает по дороге разные участки: мягкие, острые, с вкраплениями песчинок и камешков. При этом клетки внешнего слоя стираются и отмирают, замещаясь новыми молодыми и растущими. Поэтому в течение жизни одного растения может формироваться много корней. Они развиваются на самом побеге и на ответвлениях главного корня. Таким образом формируются корневые системы. Корневые системы некоторых злаковых растений могут углубляться в землю на 1 м, например, у кукурузы. Еще более интересен зафиксированный факт в 401 м2 площади поглощения и 10 000 км длиной корневых волосков у ржи возрастом 4 месяца. Строение корневых систем включает такие элементы:

- Основной либо главный. Растет и развивается эта часть из зародышевого корня.

- Придаточные. Формируются на стеблевой части и могут расти также на листьях.

- Боковые. Развиваются на основном и придаточных частях корня.

Важно! У некоторых видов цветов развиваются контрактильные или втягивающие корни. Они относятся к придаточным, и призваны обеспечивать оптимальное прилегание к земле листов, правильное положение и заглубление корневой шейки.

Некоторые виды растений обладают ходульными корнями. Они развиваются для того, чтобы обеспечить растение дополнительной устойчивостью и крепятся к основанию стебля. По форме и типу строения в биологии выделяют два основных вида корневых систем:

- Мочковатая форма. Основной корень не слишком интенсивно развивается и часто останавливается в росте еще на ранних стадиях развития растения. Эту систему составляют приблизительно одинакового размера боковые и придаточные элементы. Мочковатая система похожа на корневой пучок и характерна для однодольных растений: лука, кукурузы, злаковых, чеснока.

- Стержневой тип строения. У такой системы ярко выражен главный корень, расположенный строго вертикально. Встречается у двудольных растений: тыквы, одуванчика.

Видоизменения корневых структур

В процессе эволюции некоторые корневые системы претерпели определенные метаморфозы. Такие образования отличаются от классических систем особенностями строения и функциональностью. Различают такие измененные системы:

- Корешковые шишки или клубни. Выражены увеличенными придаточными и боковыми корнями.

- Корнеплоды. Обладают утолщенным главным корнем как следствием склонности к накоплению веществ.

- Дыхательные. Встречаются в основном у тропических деревьев, которые растут в стоячей воде.

- Воздушные корневые образования. Определяются столбовидными корнями, расположенными над землей. Впитывают необходимые вещества над почвой. Служат подпорками деревьям больших размеров.

- Прицепки. Являются придаточными отростками, с помощью которых растения крепятся к разным видам поверхностей.

- Микориза. Симбиоз с грибами.

- Бактериальные клубеньки. Симбиоз растений и бактерий.

Многообразие видов корней и корневых систем позволяют растениям приспособиться к неблагоприятным условиям среды и благополучно развиваться. Лучше понять структуру всей системы питания растений вам поможет видео, где наглядно разобрано внутреннее строение корней.