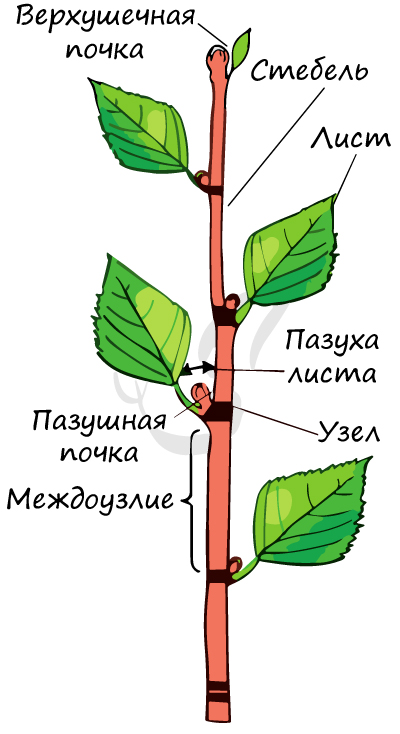

Лист — вегетативный орган растения, располагающийся на побеге. Место расположения листа на побеге называется узел.

Узел (лат. nodus) — участок побега (стебля) растения, от которого отходят боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие.)

Строение и функции листа

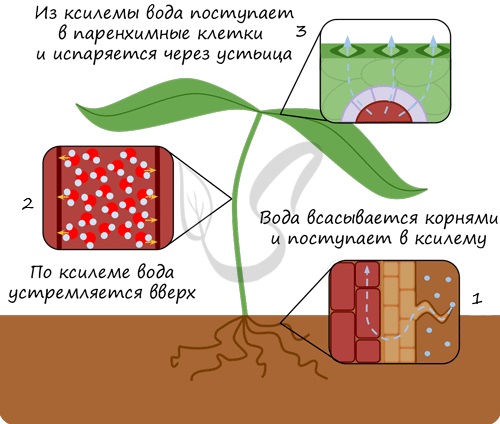

Основная ткань пластинки листа — мезофилл. Выделяют столбчатый и губчатый мезофилл, функции которых различны.

- Фотосинтез

- Газообмен

- Транспирация — испарение воды с поверхности листа

Благодаря наличию хлоропластов в клетках столбчатой ткани мякоти листа происходит процесс фотосинтеза, в результате которого образуется большое количество

органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения. Вообразите следующую информацию в виде 3D-модели: проводящая система листа является продолжением проводящей

системы стебля, в месте узла происходит отхождение сосудисто-волокнистого пучка в направлении листа.

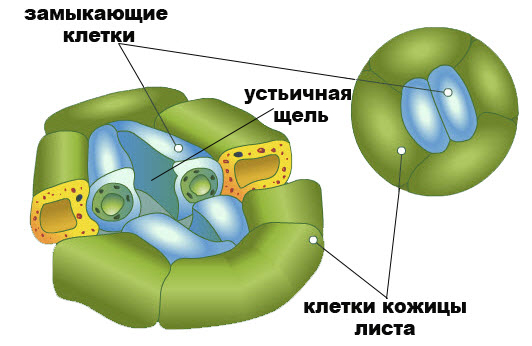

В губчатой ткани листа расположены межклетники, вход в которые открывают устьица. Здесь происходит газообмен между организмом растения и внешней средой, заключающийся в процессах дыхания и фотосинтеза. Крайне важно разделить два понятия: фотосинтез и дыхание.

Не удивляйтесь тому, что растения поглощают кислород в процессе дыхания. Все живые клетки аэробных организмов находятся в процессе дыхания постоянно, днем

и ночью. Запомните, что дыхание это поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В ходе светозависимой фазы фотосинтеза напротив, кислород выделяется

как ненужный побочный продукт, а углекислый газ поглощается клетками.

Осуществляется через устьица в эпидермисе (кожице).

Самые первые листья растения — зародышевые листья (семядоли или семенодоли), которые развиваются у зародыша ещё в семени. В дальнейшем листья формируются из примордиев — нерасчленённых зачатков листьев в виде бугорков или валиков на конусе нарастания побега.

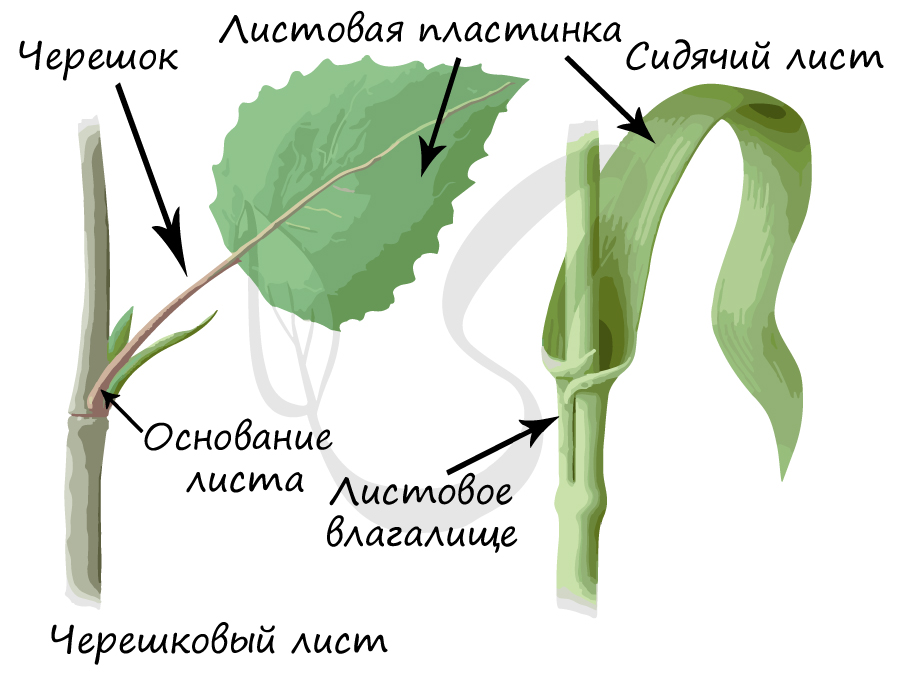

Основные части листа

- Основание листа

- Листовая пластинка

- Черешок

- Прилистники

Это расширенная нижняя часть листа. У некоторых растений оно, разрастаясь, преобразуется в незамкнутую или замкнутую трубку, которую называют листовое влагалище.

Выполняет главные функции листа — газообмен и фотосинтез, в основании пластинка сужается и переходит в стеблевидный черешок.

Это тонкая стеблевидная часть листа, идущая от листовой пластинки к узлу побега.

Меняя свою форму, черешок смещает листовую пластинку. Таким образом, основная функция черешка —

обеспечить как можно большую освещенность листовой пластинки, вынести листья к свету. Именно так и создается листовая мозаика — расположение

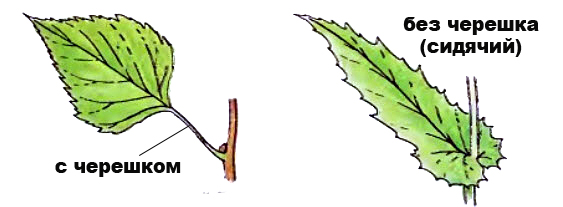

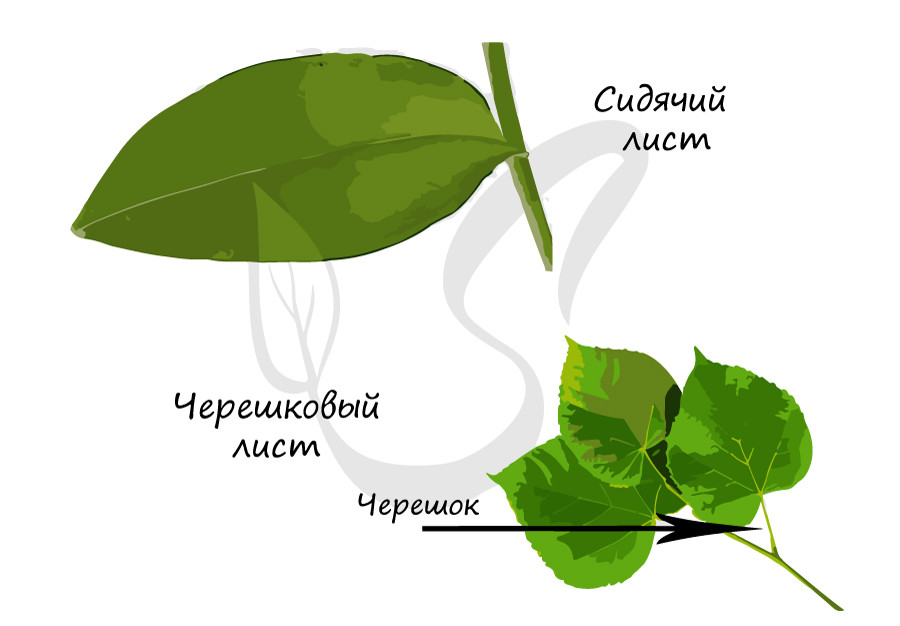

листьев на растении, при котором они не затеняют друг друга. Листья с черешками

называются черешковыми, без черешка — сидячими.

Выросты листообразной формы, расположенные у основания листа. Они могут срастаться со стеблем или быть свободно расположенными. У многих растений

прилистники отсутствуют в принципе, или образуются, но рано отмирают.

Лист называют полным, если в составе его элементов имеется пластинка, основание, прилистники и черешок. Полные листья характерны для

многих широко известных растений: рябина, дуб, черемуха, роза.

Лист называют неполным, если у него отсутствует черешок (сидячий лист), прилистники или пластинка. Сидячие листы, лишенные прилистников,

имеют лен, гвоздика, алоэ. Отсутствуют прилистники также на листьях картофеля, сирени, капусты. В редких случаях лист может не иметь листовой пластинки, тогда ее функции перенимают черешок — у акации, прилистники — у чины безлисточковой.

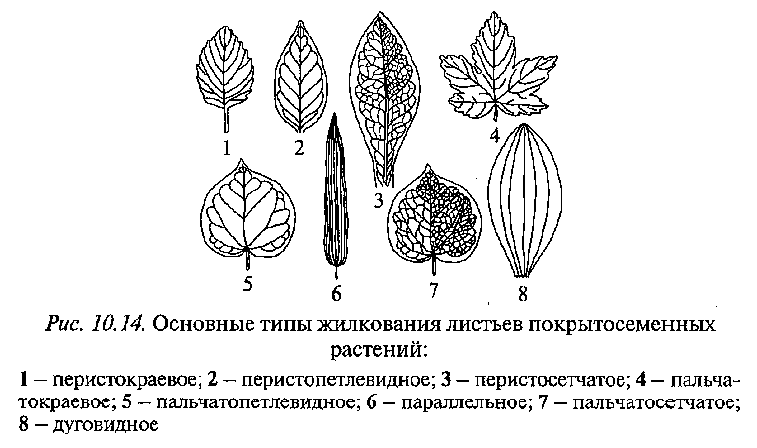

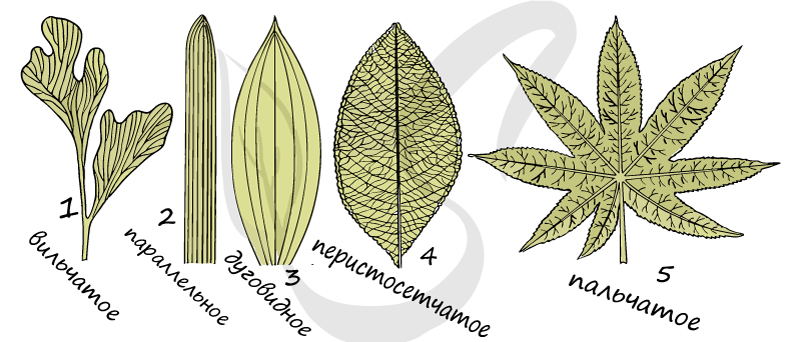

Жилкование листьев

Это обозначение системы жилок с проводящими пучками в листовой пластинке. Жилкование листьев бывает:

- Вильчатое (дихотомическое) жилкование

- Параллельное жилкование

- Дуговидное жилкование

- Перистое (перисто-сетчатое) жилкование

- Пальчатое (пальчато-сетчатое жилкование)

Встречается у многих папоротниковидных растений и примитивных семенных, при вильчатом жилковании жилки делятся дихотомически (одна жилка разделяется на две жилки).

При таком типе жилкования крупные жилки проходят вдоль листовой пластинки параллельно друг другу. Характерно для злаковых растений.

Отличается наличием крупных жилок, которые подобно дуге изогнуты вдоль листовой пластинки. Характерно для однодольных.

Для этого типа характерна выраженная центральная (главная) жилка, от которой в стороны отходят более тонкие боковые ветви. Имеется у дуба черешчатого,

черемухи обыкновенной.

Такой тип жилкования отличается наличием нескольких примерно одинаковых по размеру крупных жилок, расходящихся веером по пластинке, при этом

сходящихся в одной точке у ее основания. Имеется у манжетки обыкновенной, клена платановидного.

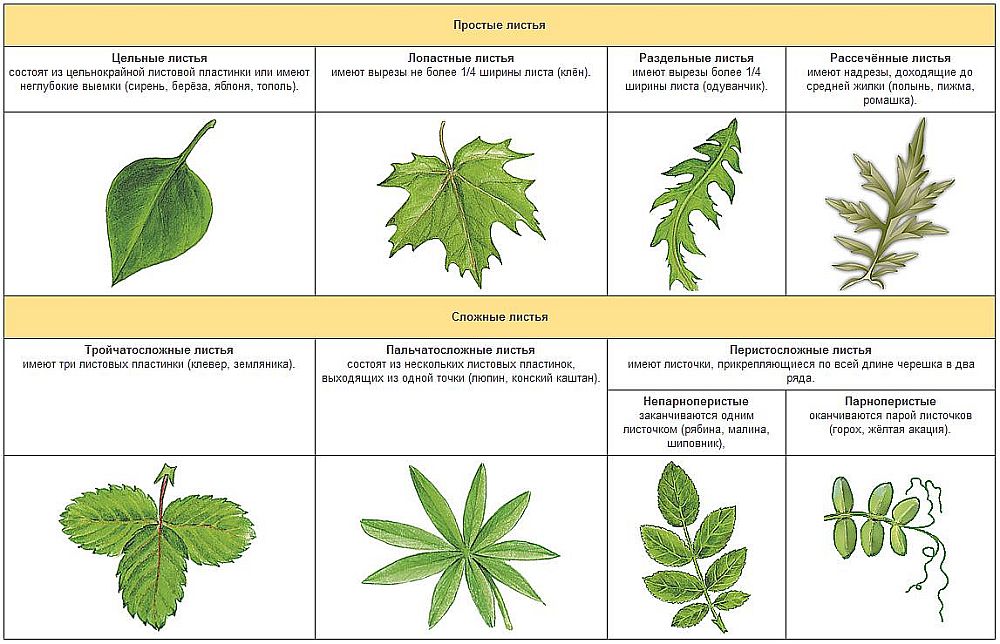

Форма листа

Листья подразделяются на простые и сложные. Лист называют сложным, если несколько листовых пластинок, прикрепленных собственными короткими черешочками,

располагаются на одном общем черешке (рахисе). Каждую листовую пластинку сложного листа называют листочком или пластиночкой. Сложные листья (названия которых

говорят сами за себя) бывают:

- Однолисточковые — у мандарина, лимона.

- Тройчатосложные — у земляники, клевера.

- Пальчатосложные, состоящие из множества листовых пластинок, у люпина, каштана конского.

- Непарноперистые — только боковые листочки располагаются парами на общем черешке, единичный верхний листочек (ясень, рябина, малина)

- Парноперистый — все листочки на рахисе распложены парами, занимают боковое положение. На верхушке заканчиваются не одним, а парой листочков (горох)

Необходимо особо отметить, что есть сложные листья, у которых листочки расположены по всей длине рахиса — пункты 4 и 5.

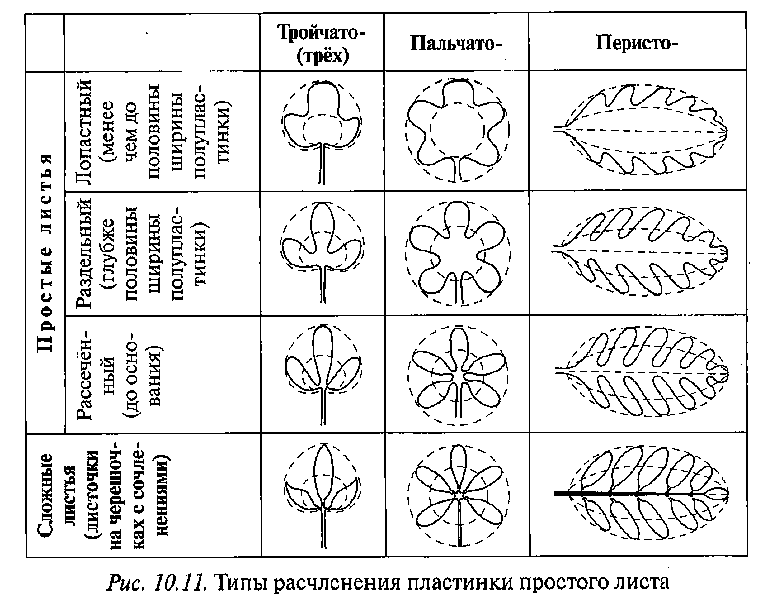

Простым листом называется лист, состоящий из одной листовой пластинки. Простые листья подразделяются на несколько типов, в зависимости от структуры листовой

пластинки. Простые листья могут быть:

- С цельной листовой пластинкой — сирень, береза, тополь, яблоня.

- С рассеченной (расчлененной) листовой пластинкой. Каждую отдельную часть простой пластинки называют сегментом.

Здесь также имеется еще одно деление, по степени расчлененности листовых пластинок различают: - Пальчтолопастную (перилопастную) — в случае если расчленение не превышает 1/3 всей поверхности листовой пластинки.

- Перистолопастную (перистораздельную) — расчленение не превышает половины (до 1/2) листовой пластинки.

- Пальчаторассеченную (перисторассеченную) — расчленение достигает главной жилки листа или основания листовой пластинки.

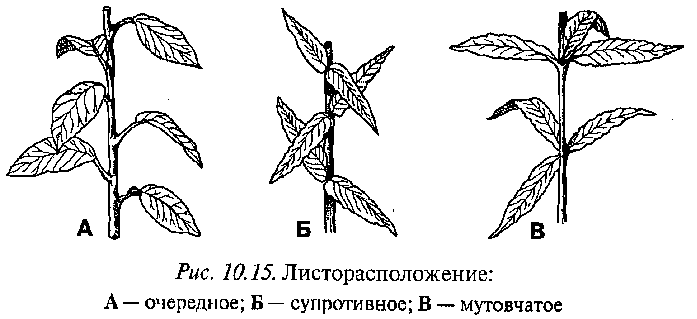

Листорасположение

Представляет собой порядок расположения листьев на стебле. Выделяют следующие типы листорасположения:

- Очередное — от узла отходит только один лист. Имеется у березы, липы, дуба.

- Супротивное — на узле располагаются два листа, супротив (напротив) друг друга. Встречается у бузины, клена, калины.

- Мутовчатое — на узле стебля 3 и более листьев. Есть у вороньего глаза, ветренницы, элодеи.

Видоизменения листьев

Это интереснейшие приспособления, которые возникли в процессе приспособления растений к различным средам обитания. Они выполняют дополнительные функции,

но главная их задача — это адаптация растения к условия среды.

- Ловчие аппараты

- Усики

- Чешуи

- Колючки

- Сочные и толстые образования, запасающие воду

- Хвоя

Не все растения питаются автотрофно, для некоторых из них свойственен гетеротрофный тип питания. Известный пример росянка капская — насекомоядное растение. Ее лист

покрыт липкой вязкой массой, которая выделяется волосками листа. Если насекомое садится на лист, то приклеивается к нему, волоски начинают сворачиваться, и

насекомое оказывается в образовавшейся полости. После чего начинается выделение ферментов в полость и переваривание насекомого.

Образования, которые выполняют опорную функцию. Цепляясь усиками за опору, растение занимает в пространстве вертикальное положение, растут вверх.

Имеются у чины, гороха.

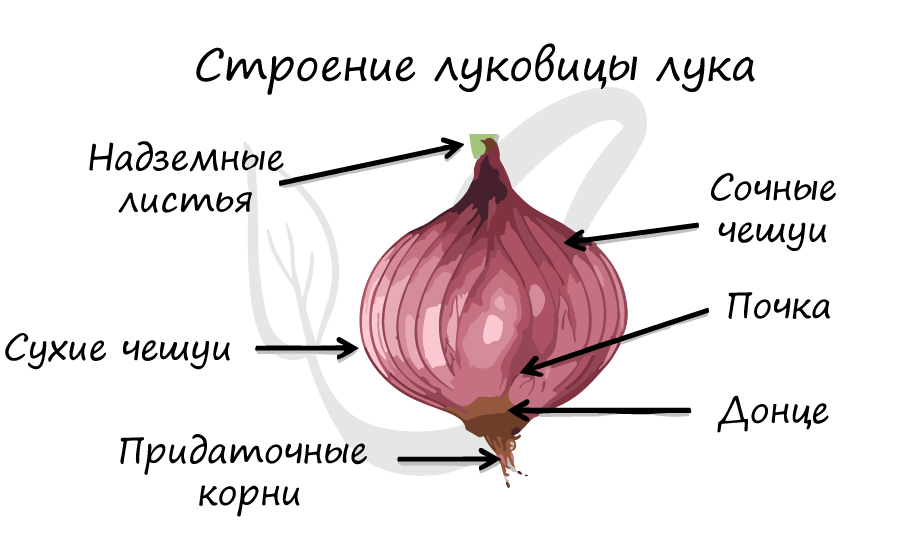

Выполняют различные функции. К примеру, чешуи почки защищают ее от механических повреждений, а листья у лука в луковице превращены в сочные чешуи,

которые запасают питательные вещества.

Ограждают растение от поедания его животными. Подобную защитную функцию выполняют колючки барбариса, кактуса.

Эти видоизменения листьев не утратили свою основную функцию, и приобрели дополнительную — запасание воды. Особенно актуальна эта функция для растений

суккулентов, произрастающих в местах с засушливым климатом — алоэ, молодил, очиток.

Хвоя — это видоизмененные листья голосеменных (хвойных) растений. Таким листьям, в отличие от неизмененных, нужно меньше питательных веществ

и воды. Они способны противостоять холоду и засухе, при этом выполняя свою основную роль — обеспечение процесса фотосинтеза.

Вечнозелеными растениями является подавляющее большинство голосеменных, которые сохраняют хвою в течение 12 месяцев, не сбрасывая ее перед зимой.

У отдельных видов, сосны долговечной, хвоя сохраняется до 45 лет.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 269 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Принадлежность покрытосеменного растения к тому или иному семейству определяют по

1) периоду вегетации и размножению

2) чередованию полового и бесполого поколений

3) особенностям строения листьев и корневой системы

4) особенностям строения цветка и плода

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Объясните, почему лист был помещён в герметичную колбу?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

Показать

1

В каком из листьев крахмала будет меньше? Ответ поясните. Почему через три дня концентрация кислорода в колбе значительно возрастет?

В каком из листьев крахмала будет меньше? Ответ поясните. Почему через три дня концентрация кислорода в колбе значительно возрастет?

Показать

1

Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Объясните, почему лист был помещён в герметичную колбу?

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

На рисунке изображён медуллоза Ноэ — семенной папоротник — вымершее около 270 млн лет назад растение.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который вымирает данный организм, а также его возможного «близкого родственника» в современной флоре (ответ — на уровне отдела).

Какие черты строения характеризуют растение медуллоза Ноэ как высшее семенное растение?

Геохронологическая таблица

| ЭРА | Период и продолжительность (в млн лет) |

Животный и растительный мир | |

|---|---|---|---|

| Название и продолжи- тельность (в млн лет) |

Начало (млн лет назад) | ||

| Кайнозойская, 67 | 67 | Антропоген, 1,5 | Появление и развитие человека. Животный мир принял современный облик |

| Неоген, 23,5 | Господство млекопитающих и птиц | ||

| Палеоген, 42 | Появление хвостатых лемуров, позднее — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений | ||

| Мезозойская, 163 | 230 | Меловой, 70 | Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений |

| Юрский, 58 | Появление первых птиц, примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Господство голосеменных. Процветание головоногих моллюсков | ||

| Триасовый, 35 | Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб | ||

| Палеозой, 340 |

Возможно, 570 | Пермский, 55 | Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов |

| Каменноугольный, 75–65 |

Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых |

Раздел: Основы эволюционного учения

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Лист — это орган, в котором происходит:

1) образование на свету органических веществ из неорганических;

2) поглощение углекислого газа и выделение кислорода;

3) передвижение воды и минеральных веществ;

4) все вышеперечисленное.

Для каждого признака приспособленности установите для каких местообитаний он характерен.

ПРИЗНАК ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ

А) листья видоизменены в колючки

Б) листья мелкие, покрытые толстой кожицей

В) листья крупные с тонкой кожицей

Г) листья крупные, сочные с цельной листовой пластинкой

Д) у листьев много устьиц, расположенных на верхней стороне листа

Е) листья видоизменены в иголки

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Экспериментатор решил проанализировать вещества, содержащиеся в листьях. В ходе эксперимента он закрыл лист с двух сторон черной бумагой так, чтобы была прикрыта только его часть (рис. А). Растение он выставил на свет. Через сутки исследуемый лист экспериментатор срезал, прокипятил, выдержал в горячем спирте. В завершение эксперимента, он обработал лист раствором йода. Область листа, которая была не закрыта бумагой окрасилась в синий цвет. Какие параметры задаются экспериментатором (независимые переменные), а какие параметры меняются в зависимости от этого (зависимые переменные)? Объясните результаты опыта. Для каких целей лист выдерживается в горячем спирте? Почему открытая часть листа поменяла цвет после обработки раствором йода, а закрытая нет? Почему в эксперименте используется раствор йода?

Выберите три правильных ответа из шести. Что из перечисленного является видоизменением листьев?

1) кожица яблока

2) лепесток розы

3) усик гороха

4) цветоложе

5) иголка кактуса

6) иголка шиповника

Вставьте в текст «Процессы жизнедеятельности листа» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТА

В процессе дыхания растения, как и все прочие организмы, потребляют ___________ (А), а выделяют ___________ (Б) и пары воды. Одновременно в листьях осуществляется процесс ___________ (В), при котором также образуется газообразное вещество. Все газы удаляются через ___________ (Г) листьев. Листья обеспечивают испарение. Они препятствуют перегреванию листовой пластинки.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) жилка

2) кислород

3) кожица

4) поглощение

5) углекислый газ

6) устьица

7) фотосинтез

8) чечевичка

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Экспериментатор решил изучить процесс фотосинтеза. Он взял ветку растения с листьями. Лист № 1 он поместил в герметичную колбу, концентрация углекислого газа в которой была в 10 раз выше по сравнению с атмосферой, лист № 2 находился в естественных условиях. Через три дня экспериментатор измерил количество крахмала в листьях. Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? В каком из листьев крахмала будет меньше? Ответ поясните. Почему через три дня концентрация кислорода в колбе значительно возрастет?

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

На рисунке изображён стрелолист с листьями разных форм (1, 2, 3). Какая форма изменчивости характерна для разнообразия этих листьев? Объясните причину их появления. Какую форму листьев будет иметь стрелолист, выросший на отмели?

Источник: Задания для школы экспертов. Биология. 2016 год. Часть 1.

Вставьте в текст «Обмен веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ

Для образования органических веществ в листе необходима ___________ (А), которую растение получает из почвы с помощью ___________ (Б). Почвенный раствор поднимается вверх благодаря особому давлению — ___________ (В) — по специальным клеткам проводящей ткани — ___________ (Г) — и поступает в лист. В хлоропластах листа из неорганических веществ синтезируются органические.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

| 1) атмосферное | 2) вода | 3) корень | 4) корневое |

| 5) побег | 6) ситовидная трубка | 7) сосуд |  стебель стебель |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Пользуясь таблицей «Число устьиц на 1 мм2 листа» и знаниями курса биологии, выберите верные утверждения

| Название растения |

Поверхность | |

|---|---|---|

| верхняя | нижняя | |

| число устьиц | ||

| кувшинка белая | 406 | 0 |

| овёс | 40 | 27 |

| пшеница | 47 | 32 |

| маслина | 0 | 625 |

| дуб | 0 | 346 |

| репа | 0 | 716 |

| слива | 0 | 253 |

| яблоня | 0 | 246 |

1) Устьица нужны для испарения воды и газообмена с окружающей средой.

2) У злаков — пшеницы и овса — так как растут на открытой местности, устьица находятся на обеих поверхностях листа.

3) Кувшинка — водное растение, устьица находятся только на нижней стороне листа, и испарение происходит через его поверхность.

4) Слива, яблоня и дуб — имеют устьица только на нижней стороне листа, т. к. растут на открытой местности.

5) Количество и условия расположения устьиц не зависит от места произрастания.

Источник: РЕШУ ОГЭ

В 1724 г. английский исследователь Стефан Хейлз провёл эксперимент, в котором использовал ветки одного растения, одинаковые сосуды с водой и измерительный инструмент — линейку. Он удалил с веток разное количество листьев и поместил ветки в сосуды с равным количеством воды, а затем постоянно измерял уровень воды. Через некоторое время С. Хейлз обнаружил, что уровень воды в разных сосудах изменялся неодинаково. Как изменился уровень воды в разных сосудах? Объясните причину. Сформулируйте закономерность, установленную С. Хейлзом. Какой параметр задавался экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)?

Установите соответствие между особенностями строения, характерными для представителей класса растений, и растениями, изображёнными на рисунке.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

А) сетчатое жилкование листьев

Б) параллельное жилкование листьев

В) отсутствие камбия в проводящих пучках

Г) мочковатая корневая система

Д) две семядоли зародыша

Е) стержневая корневая система

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

В первую очередь восковой налёт на листьях большинства растений

1) защищает растение от перегревания

2) сокращает испарение воды растением

3) ускоряет транспорт веществ по стеблю

4) способствует усилению процесса фотосинтеза

Проанализируйте диаграмму «Влияние уровня засоления на интенсивность транспирации листьев кукурузы». По оси абсцисс отложены даты измерений, а по оси ординат интенсивность транспирации в процентах, за 100% принята интенсивность транспирации листьев контрольных растений.

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

1) Фактор засоления обуславливает уменьшение листовой пластинки.

2) Испаряемость воды у листьев растений, выращенных на почве с 0,1% NaCl растёт в последних пробах.

3) Ширина моторных клеток и пучков, толщина эпидермы и мезофилла уменьшаются с повышением уровня засоления.

4) При увеличении концентрации соли в субстрате транспирация снижается во всех пробах.

5) В условиях засоления растения испытывают недостаток снабжения водой и у них наблюдаются изменения в сторону усиления ксероморфизма.

Ответ:

Какой набор хромосом характерен для листьев и для спор зелёного мха кукушкина льна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла папоротника начиная с зиготы.

1) образование зиготы

2) прорастание споры, образование заростка

3) формирование половых клеток в заростке

4) образование корневища из зиготы

5) образование спор на листьях

6) рост листьев из корневища

Раздел: Царство Растения

Назовите основные функции видоизменённых листьев.

Всего: 269 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Строение листа

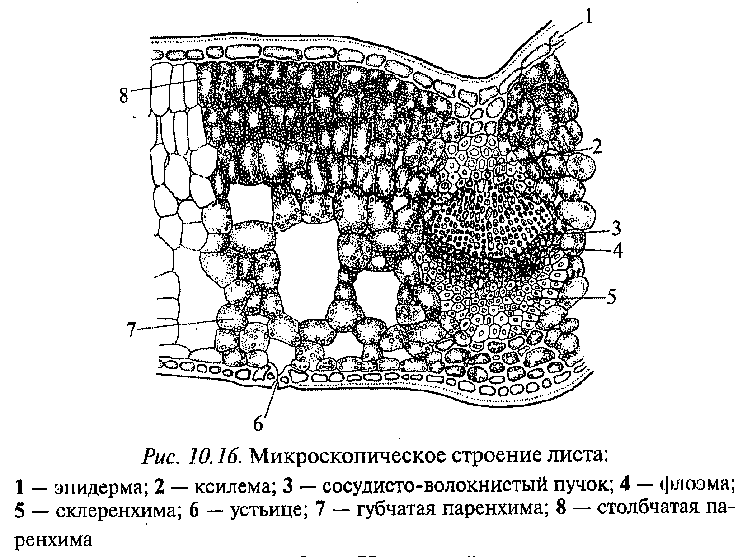

Внутреннее строение листа

Между верхним и нижним эпидермисом – это паренхима или мезофилл. Эту ткань формируют хлорофиллсинтезирующие клетки, иногда в мякоть листа включены вместилища выделений. У большей части двудольных покрытосеменных растений и папоротников мезофилл разделен на столбчатую (палисадную) и губчатую (рыхлую) ткань. Под слоем верхних покровных клеток находится столбчатая ткань, ниже – губчатая.

Губчатая ткань построена из округлых или неопределенной формы клеток, образующих рыхлую сложную сетчатую систему. Межклетники хорошо развиты. Функция: газообмен и темновая стадия фотосинтеза.

Столбчатая ткань обычно состоит из удлиненных клеток цилиндрической формы, расположенных перпендикулярно к поверхности листа. Межклетники в столбчатой ткани развиты слабо. Содержится большое количество хлоропластов. Функция: световые реакции фотосинтеза.

Скелет листа образован сосудисто-волокнистыми пучками и механической тканью. Через черешок проводящие элементы листа связаны со стеблем.

В зависимости от среды обитания у листьев возникли различные адаптации. У растений засушливых мест адаптации связаны с уменьшением испарения и накоплением запасов влаги. У растений влажных мест обитания адаптации связаны с увеличением транспирации.

Просмотров: 7014

Лист является боковым органом побега. Листья — вегетативные органы растения, расположенные на стебле в определенной последовательности. Различают очередное, супротивное и мутовчатое листорасположение (рис. 1).

Рис.1 Расположение листьев на стебле

Если от каждого узла побега отходит лишь один лист, то такое расположение называют очередным (яблоня, дуб и др.).

Если на узле два листа расположены друг против друга, то такое листорасположение называется супротивным (сирень, мята, клен, крапива и др.).

Если три или больше листьев растут на одном узле стебля — это мутовчатое листорасположение (барбарис, олеандр, подмаренник, вороний глаз и др.).

Внешнее строение листа. Лист состоит из листовой пластинки и черешка (рис. 2). Листовая пластинка — расширенная часть листа. В основании пластинка переходит в черешок (суженная часть).

Рис.2 Внешнее строение листа

Листья, не имеющие черешка, называются сидячими (осот), или влагалищными (пшеница, рожь, кукуруза, камыш, рис) (рис.3).

Рис.3 Прикрепление листьев на стебле

Все функции листа выполняет листовая пластинка.

Черешок служит опорой, обеспечивая прочное прикрепление листа к стеблю. С его помощью поверхность листовой пластинки поворачивается к свету. Через черешок вещества переходят от стебля к листу и обратно.

Типы листьев. Листья бывают простыми и сложными (рис.4).

Рис.4 Типы листьев

Лист называют простым, если на одном черешке находится одна листовая пластинка (тополь, дуб, береза, вишня и др.).

Сложный лист в отличие от простого имеет три и более листовых пластинок, каждая из которых сочленена с общим черешком.

Среди сложных листьев различают:

1) тройчатосложные — на одном черешке расположены три листочка, например у клевера, земляники, клубники;

2) пальчатосложные — все листочки прикрепляются при помощи сочленения в одном месте к черешку, напоминают растопыренные пальцы, например у конского каштана, люпина, конопли;

3) перистосложные — листья располагаются с двух сторон черешка на некотором расстоянии друг от друга. Перистосложные, в свою очередь, делятся на парноперистые (горох, желтая акация, чина, заячий горох) и непарноперистые (шиповник, рябина, ясень, грецкий орех).

Жилкование листьев — расположение проводящих пучков в листовой пластинке (рис. 5). Жилки придают листьям прочность. Но самая главная функция жилок — транспортная. Они проводят воду и растворенные в ней минеральные и органические вещества. За эту особенность жилки также называют «проводящими пучками».

Рис.5 Жилкование листьев

Жилкование бывает сетчатым (перистым, пальчатым) параллельным и дуговидным.

Сетчатое жилкование бывает двух типов: перистое и пальчатое.

Перистое жилкование — жилки по форме напоминают перышко (листья ивы, тополя, яблони, груши, дуба).

Пальчатое жилкование — несколько крупных жилок, расходящихся по краям в виде пальцев (листья клена канадского, бегонии, клещевины).

Параллельное жилкование — жилки расположены параллельно (пшеница, кукуруза).

Дуговидное жилкование — жилки изгибаются в виде дуг (ландыш, подорожник большой).

Внутреннее строение листа видно на поперечном срезе под микроскопом (рис. 6). С верхней и нижней сторон лист покрыт кожицей — покровной тканью, состоящей из плотно прилегающих друг к другу клеток. Они защищают внутренние ткани листа.

Рис.6 Внутреннее строение листа

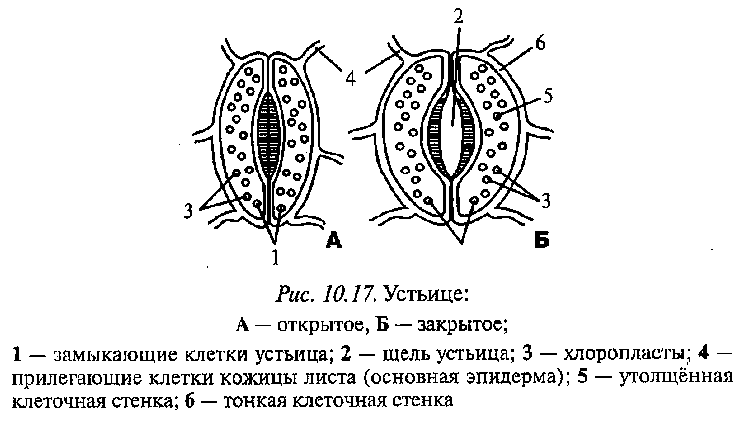

На нижней стороне листа расположены устьица (рис.7). Каждое устьице состоит из двух замыкающих клеток бобовидной формы и устьичной щели между ними.

Рис.7 Строение устьица

Устьица выполняют три функции:

1) обеспечивают дыхание растений;

2) поглощают углекислый газ, необходимый для фотосинтеза;

3) испаряют воду и таким образом помогают растворенным веществам продвигаться по жилкам и стеблю.

Устьица экономят воду, поэтому они обычно закрыты в жаркую и сухую погоду, при недостатке влаги. Если растениям хватает влаги, устьица открыты днем и закрыты ночью.

Под кожицей листа находится основная ткань — мякоть листа. Главная функция листа — фотосинтез, т. е. питание растений. Хлоропласты в клетках мякоти листьев обеспечивают их зеленый цвет и осуществляют фотосинтез. Клетки, расположенные ближе к верхней стороне листа, похожи на столбики. Это столбчатая ткань. Под ней расположена губчатая ткань.

Видоизменения листа

Побег и почка

Листья — вегетативные органы растения, расположенные в определенной последовательности. Различают очередное, супротивное и мутовчатое листорасположение. Лист состоит из пластинки и черешка. Листья бывают черешковыми, сидячими и влагалищными; простыми и сложными. Среди сложных листьев различают: тройчатосложные, пальчатосложные, перистосложные. Жилкование листьев — расположение проводящих пучков в листовой пластинке. Жилкование бывает сетчатым (перистым, пальчатым), параллельным и дуговидным. С верхней и нижней сторон лист покрыт кожицей — покровной тканью, состоящей из плотно прилегающих друг к другу клеток. Под кожицей листа находится основная ткань — мякоть листа.

Тест на тему: «Внешнее и внутреннее строение листа»

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

РАЗДЕЛ II. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 10. Царство РАСТЕНИЯ

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

10. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Растения — это эукариотические фотосинтезирующие автотрофные организмы. Царство Растения насчитывает около 500 тыс. видов. Растения являются продуцентами органических веществ и основным источником энергии для других живых организмов. Любые пищевые цепи начинаются с зелёных растений. Они же определяют характер биоценоза, защищают почву от эрозии. Растения служат источником кислорода и оказывают значительное влияние на климат Земли. Человек использует около 1,5 тыс. видов культурных растений как пищевые, технические и лекарственные ресурсы. Продукты питания растительного происхождения обеспечивают организм человека белками, жирами, углеводами и витаминами. Растения вырабатывают фитогормоны (вещества, способные усиливать физиологические процессы) и фитонциды (вещества, способные угнетать рост микроорганизмов или убивать их).

Царству Растения присущ ряд отличительных признаков:

- Автотрофный (фототрофный) тип питания. Встречаются также виды с миксотрофным (насекомоядные растения) и гетеротрофным (растения-паразиты) питанием.

- Специфические черты в организации растительной клетки: окружена клеточной стенкой, образованной целлюлозой; имеет пластиды; содержит крупные вакуоли; основным запасающим веществом является крахмал.

- Неподвижный, в основном прикреплённый, образ жизни. Поэтому растения не имеют костей, мышечной и нервной систем. Движения растений связаны с перемещением их частей тела: ростовые движения корней и стеблей, движение листьев в зависимости от времени суток и освещённости и др.

- Рост возможен в течение всей жизни и осуществляется только в определённых участках тела. Тело большинства растений в той или иной степени ветвится.

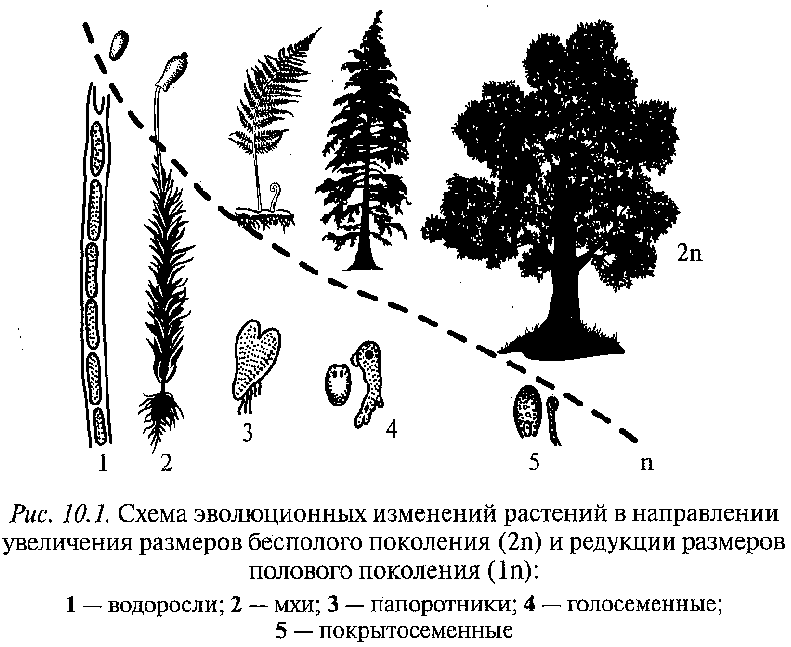

- Чередование гаплоидной (гаметофит) и диплоидной (спорофит) фаз развития.

- Практически нет специальных экскреторных органов.

- Расселение происходит спорами и семенами, находящимися в состоянии покоя.

Перечисленные отличия растений от животных не являются абсолютными. Черты животной организации часто встречаются у низших растений, которые соответствуют ранним этапам эволюционного развития. Например, способность и к автотрофному, и к гетеротрофному питанию (эвглена зелёная). Более высоко организованные растения достаточно чётко отличаются от животных.

Растения делят на низшие и высшие. У низших растений тело (слоевище, или таллом) не дифференцировано на ткани и органы. К ним относятся Красные водоросли (Багрянки), Настоящие водоросли и Лишайники. У высших растений тело разделено на органы (корень, стебель, лист), образованные дифференцированными тканями. К высшим растениям относятся Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные и Покрытосеменные (Цветковые). Четыре первых отдела расселяются при помощи спор {споровые), два последних — при помощи семян {семенные).

Размножение растений.

Для всех высших растений характерно чередование в жизненном цикле полового и бесполого размножения и связанное с этим чередование поколений (фаз развития) — гаплоидной (n) (гаметофит) и диплоидной (2n) (спорофит). На спорофите возникают мешковидные образования — спорангии (органы бесполого размножения), в которых в результате спорогенеза, сопровождающегося мейотическим делением, формируются таилоидные споры. Из спор развивается гаметофит. На нём формируются особые половые структуры — гаметангии (органы полового размножения), в которых образуются гаметы.

Мужские половые органы, где формируются сперматозоиды, называются антеридиями, женские половые органы, где формируются яйцеклетки, называются архегониями. Если на гаметофите развиваются и архегонии, и антеридии, то он называется обоеполым, если только антеридии, то мужским, если только архегонии, то женским. При слиянии гамет образуется зигота. Из зиготы развивается спорофит.

Эволюция растений шла в направлении увеличения размеров бесполого поколения (спорофита) и редукции полового поколения (гаметофита). У подавляющего большинства высших растений (за исключением моховидных) в жизненном цикле преобладает спорофитная фаза (рис. 10.1).

10.1. ПОДЦАРСТВО НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ. ВОДОРОСЛИ

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы. Насчитывается, около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амёбоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласта водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок {стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяется на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

Размножение водорослей.

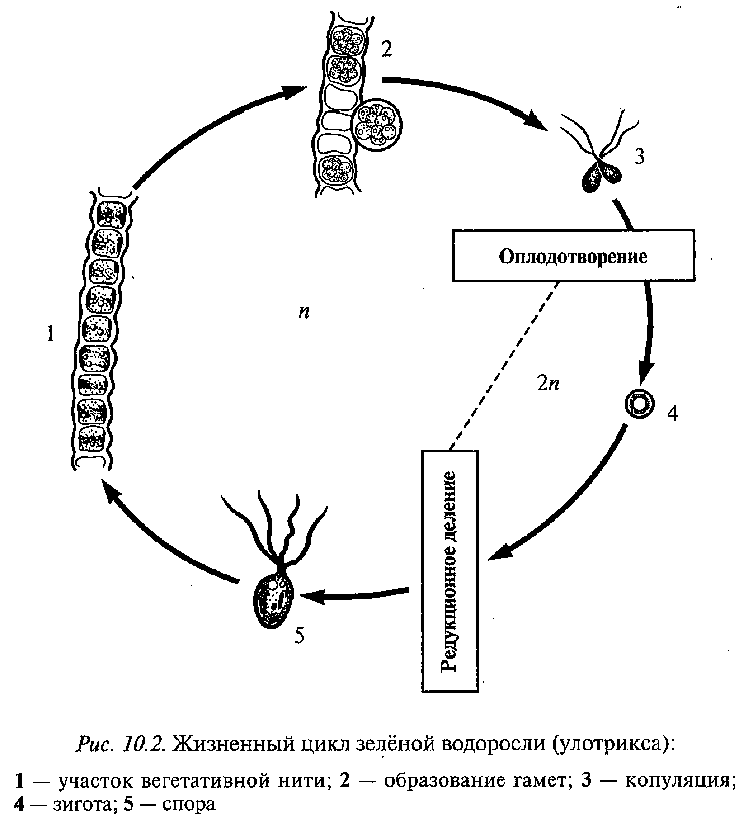

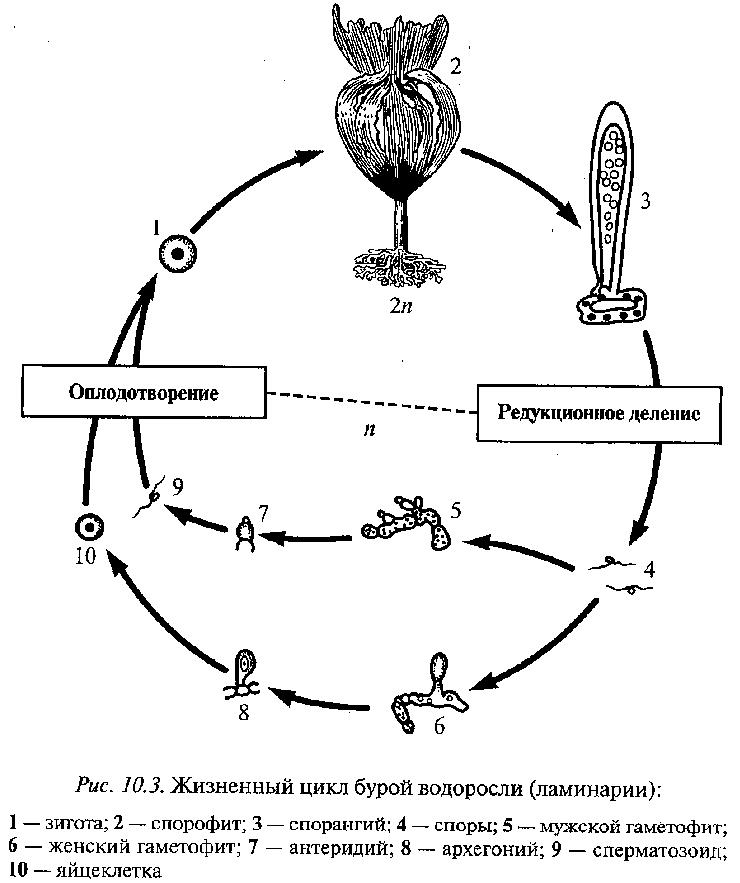

Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит (рис. 10.2—10.3).

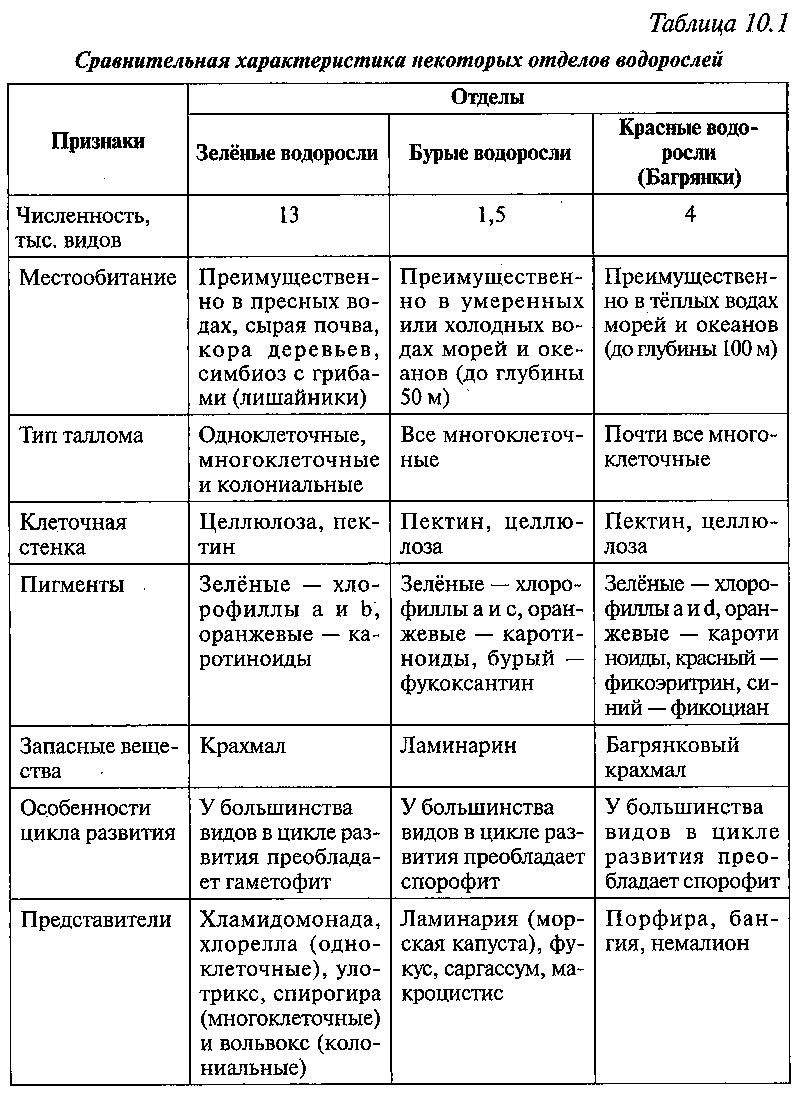

Сравнительная характеристика некоторых отделов водорослей представлена в табл. 10.1.

Значение водорослей.

Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах Мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

10.2. ТКАНИ И ОРГАНЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

К высшим растениям относятся моховидные, плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). В процессе эволюции в качестве приспособления к жизни в наземно-воздушной среде у растений произошла дифференциация клеток на ткани и формирование органов.

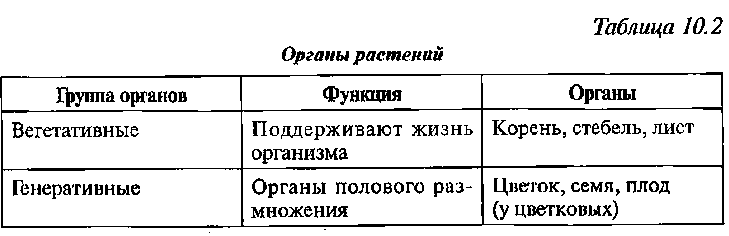

10.2.1. Ткани

Ткань — совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одинаковые функции. У растений различают следующие ткани: образовательные (меристемы), покровные, основные, механические, проводящие, выделительные (табл. 10.2). Ткани растений делят на временные (меристемы) и постоянные (все остальные ткани).

10.2.2. Вегетативные органы

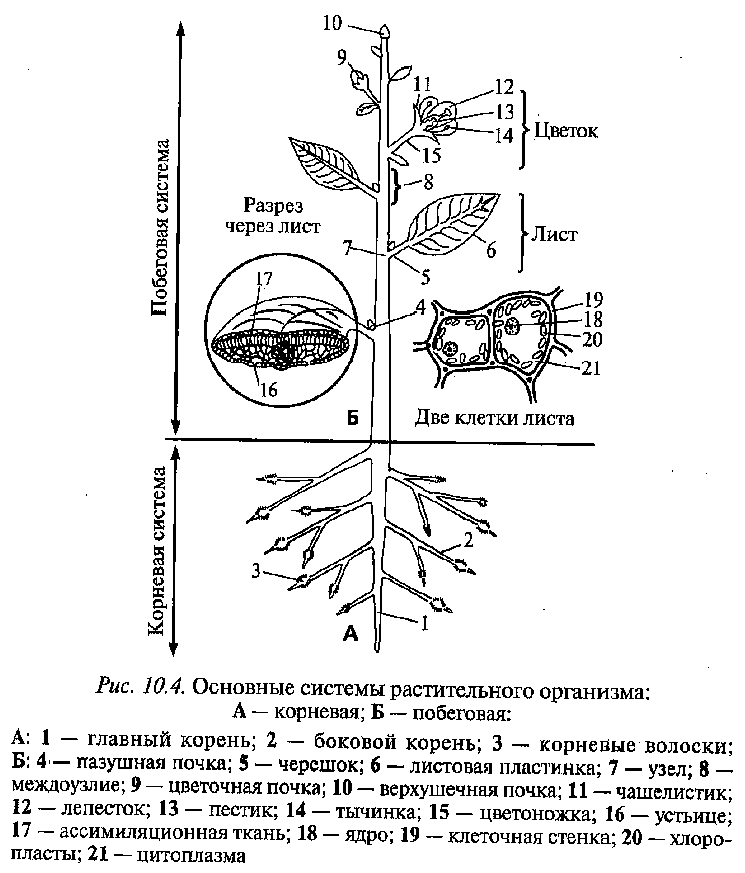

Орган — часть организма, имеющая определённую форму и строение, состоящая из нескольких тканей, занимающая определённое место в организме и выполняющая специфическую функцию или функции. У растений выделяют следующие органы (табл. 10.3, рис. 10.4).

10.2.2.1. Корень

Корень — вегетативный подземный орган растения. Он имеет радиальную симметрию, не несёт на себе листья, обладает способностью ветвиться, характеризуется неограниченным ростом. Функции корня: закрепление растения в почве, поглощение воды и минеральных веществ, синтез гормонов и ферментов, выделение продуктов метаболизма, запасание воды и питательных веществ.

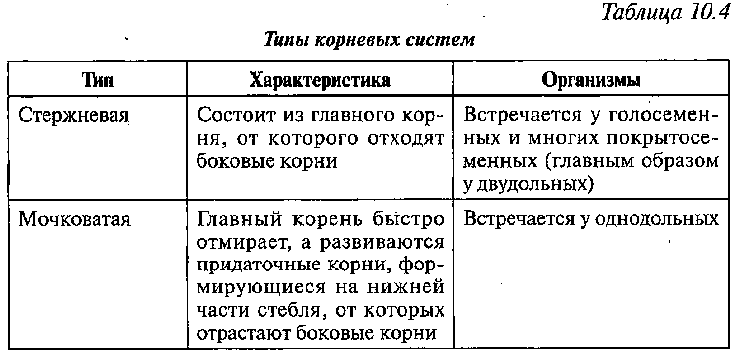

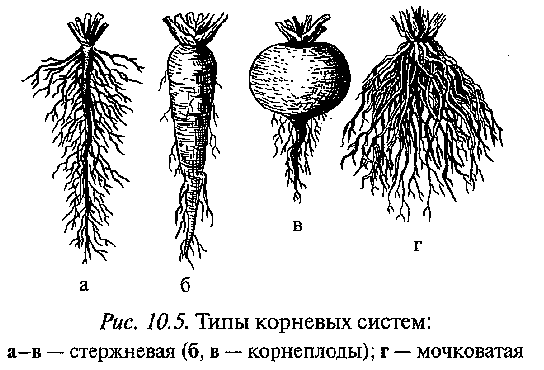

Типы корневых систем. Совокупность всех корней одного растения называют корневой системой. Различают два типа корневых систем (у семенных): стержневую и мочковатую (табл. 10.4, рис. 10.5).

Придаточные корни могут образовываться и у многих двудольных растений на стеблях, засыпанных землёй, на ползучих и подземных стеблях. Эту способность используют для искусственного вегетативного размножения черенками.

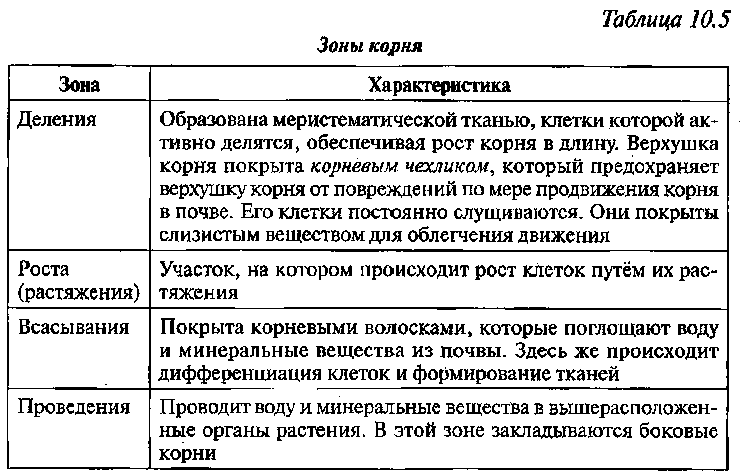

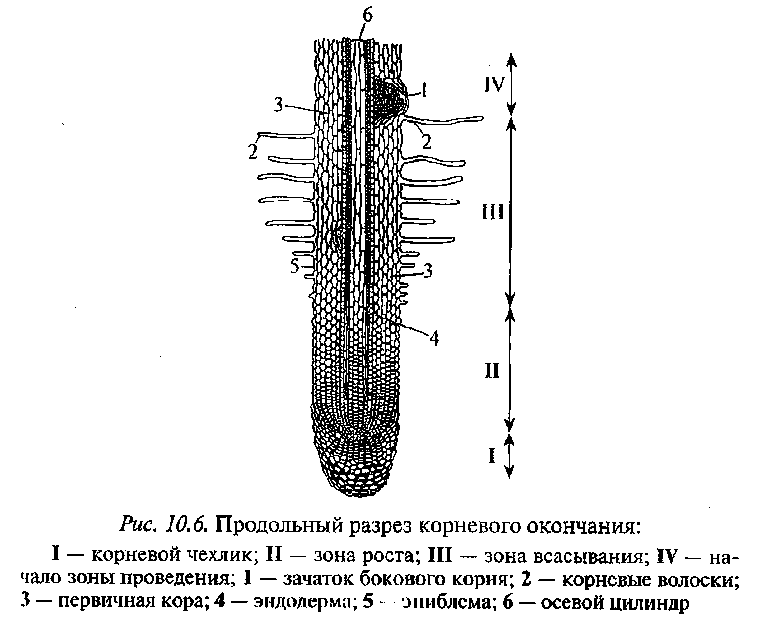

Зоны корня. На продольном разрезе различают четыре основные зоны корня: деления, роста (растяжения), всасывания и проведения (табл.10.5, рис.10.6)

Внутреннее строение. На поперечном срезе корня можно выделить ризодерму, первичную кору из клеток паренхимы и центральный цилиндр, который включает эндодерму, перицикл (образовательная ткань, формирующая боковые корни), первичную флоэму, первичную ксилему и сердцевину. При одревеснении (вторичный рост) ризодерма, первичная кора и эндодерма замещаются перидермой, а камбий образует вторичную флоэму (луб) и вторичную ксилему (древесина). Вода поступает в клетки корня пассивно, в силу разности осмотического давления почвенного раствора и клеточного сока, а минеральные вещества — в результате активного всасывания, требующего затрат энергии на преодоление градиента концентрации. Движение раствора вверх по сосудам корня и стебля обеспечивается корневым давлением, создаваемым всасывающей силой всех корневых волосков, и испарением воды с поверхности листьев (транспирацией).

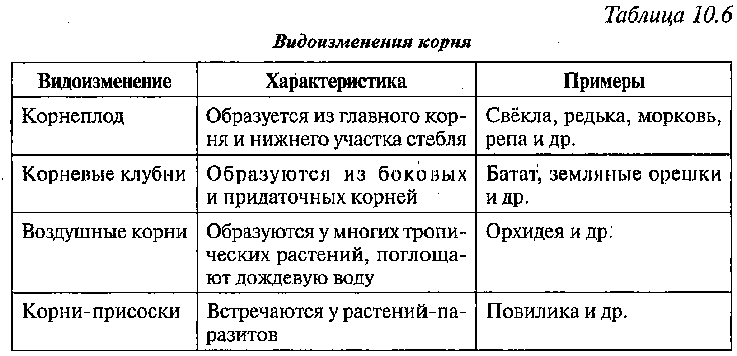

Особенности корня. В связи с изменением функций корня происходит его видоизменение (табл. 10.6). Образование корнеплодов и корневых клубней связано с накоплением в корне запасных веществ и воды.

Корни многих растений образуют с почвенными организмами симбиозы. Микориза (грибокорень) представляет собой симбиоз высшего растения и гриба. Клубеньки на корнях образуются у бобовых растений в результате их симбиоза с азотфиксирующими микроорганизмами, которые способны усваивать молекулярный азот атмосферы.

10.2.2.2. Стебель

Стебель — вегетативный орган растения, несущий листья и почки. Имеет радиальное строение, может ветвиться, характеризуется неограниченным верхушечным ростом. В ряде случаев стебли могут фотосинтезировать. Функции стебля: проводящая, или транспортная (соединяет два полюса питания растения — корни и листья), опорная (выносит листья к свету), запасающая (служит для накопления питательных веществ и воды), является органом вегетативного размножения.

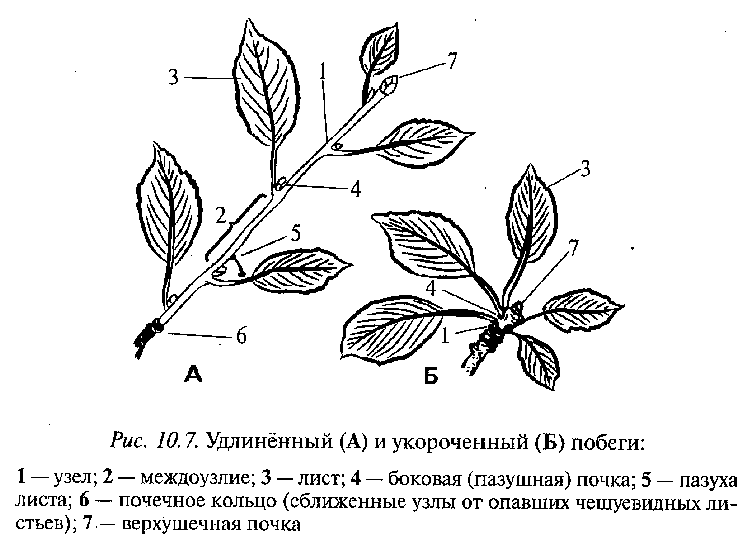

Стебель с листьями и почками, развившийся из почки в течение одного вегетационного периода, называют побегом (рис. 10.7). Побег состоит из повторяющихся элементов — узлов и междоузлий. Узел — участок стебля, от которого отходит лист (листья). Междоузлие — часть стебля между соседними узлами. Пазуха листа — угол между листом и находящимся выше междоузлием.

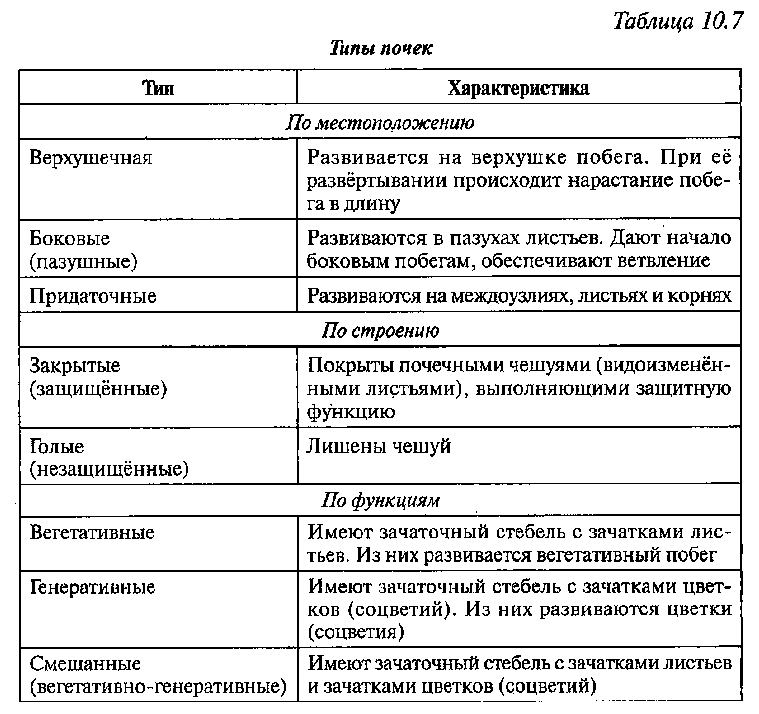

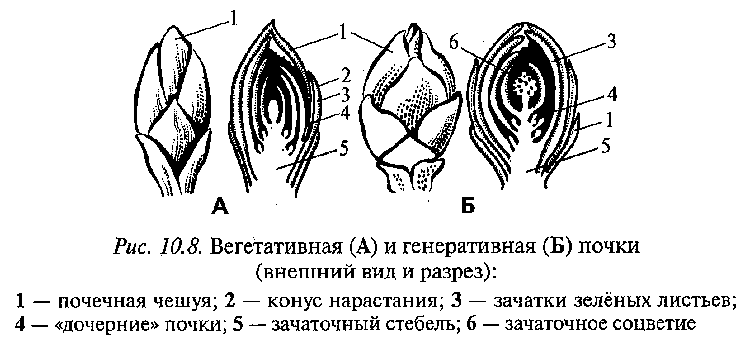

Почка — зачаточный, ещё не развившийся побег. Выделяют почки разных типов (табл. 10.7, рис. 10.8).

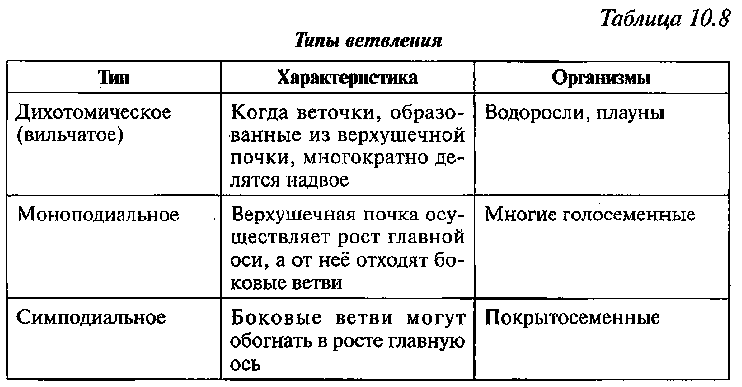

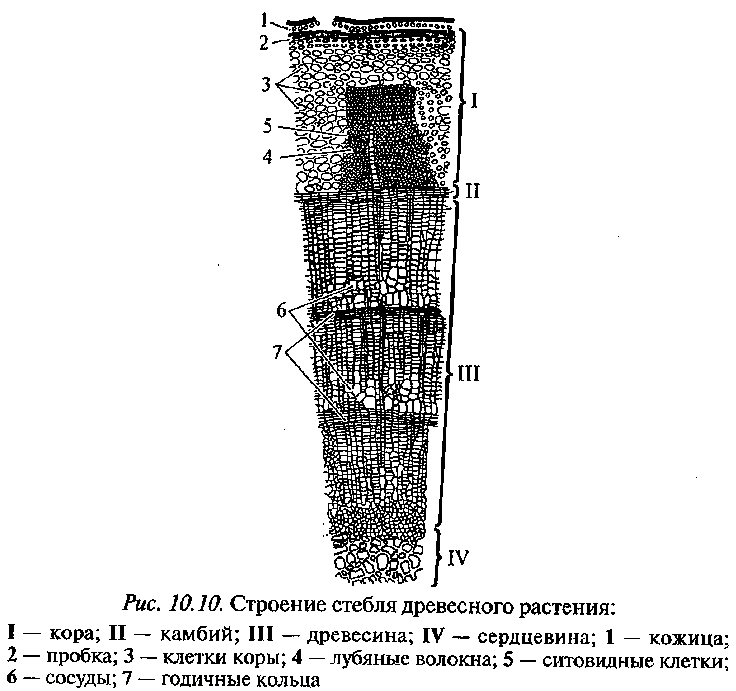

Рост стебля в длину и ветвление осуществляется деятельностью верхушечной и боковых почек. У ряда растений (бамбук, злаковые) наряду с верхушечным ростом долгое время активно растут основания междоузлий побега (вставочный рост). Для увеличения площади соприкосновения со средой главный побег, выросший из почечки зародыша семени, образует новые побеги, обеспечивающие ветвление стебля. У ряда растений тропиков и субтропиков встречаются неветвящиеся побеги. Различают следующие типы ветвления: дихотомическое, моноподиальное и симподиальное (табл. 10.8; рис. 10.9).

Формы побегов. По характеру расположения в пространстве побеги (стебли) делят на прямостоячие (кукуруза), стелющиеся (земляника), вьющиеся (вьюнок), цепляющиеся (горох). В зависимости от степени одревеснения стебли делятся на одревесневшие (деревья и кустарники) и травянистые (травы). Травянистые формы произошли от древесных.

Внутреннее строение. У семенных растений первичное строение (не одревесневшее) стебля таково; снаружи эпидерма, под ней первичная кора, образованная паренхимой, и проводящие пучки, в которых кнаружи располагается флоэма, а ближе к центру — ксилема. Центральная часть (сердцевина) образована паренхимой.

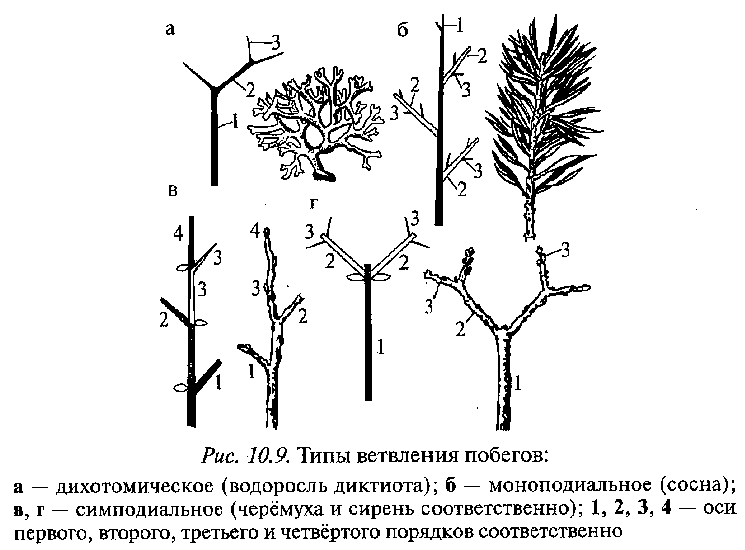

При одревеснении (рис. 10.10) между флоэмой и ксилемой закладывается камбий (образовательная ткань), образующий единое кольцо. В результате его деятельности формируются вторичная флоэма (луб) и вторичная ксилема (древесина), которой всегда больше. Параллельно с этим первичный покров (эпидерма) замещается вторичным — перидермой, состоящей из пробкового камбия, формирующего кнаружи пробку, вовнутрь — пробковую кожицу. В разные времена года клетки растения растут в различной степени. В результате на поперечном срезе стебля можно обнаружить годичные кольца.

Годичное кольцо прироста — слой клеток древесины, образовавшихся в тёплое время года. Мелкие осенние клетки отличаются от крупных весенних клеток следующего года. По числу годовых колец можно определить возраст дерева.

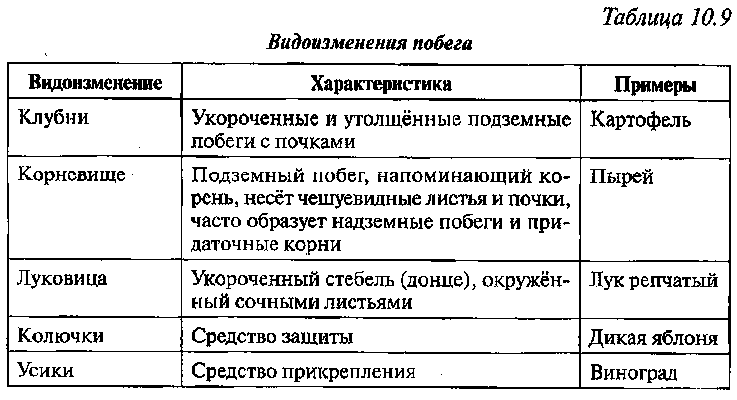

Видоизменения побега могут выполнять различные функции: запасающую и функцию вегетативного размножения (клубни, корневище, луковица), защитную (колючки), служить органом прикрепления (усики) и т.д. (табл. 10.9).

10.2.2.3. Лист

Лист — вегетативный орган растения, располагающийся на стебле. Обладает ограниченным ростом. Функции листьев: фотосинтез, газообмен и транспирация (испарение влаги).

Внешнее строение листа. Лист состоит из листовой пластинки и черешка. Черешок служит для лучшего расположения листа на стебле по отношению к свету. Листья с черешками называют черешковыми, без черешка — сидячими. Нижняя часть листа, соединяющаяся со стеблем, называется основанием листа. У некоторых растений основание листа охватывает стебель в виде трубки, образуя влагалище. У многих растений в основании листа на стебле образуются выросты — прилистники.

Разнообразие листьев. Листья растений разнообразны по размерам, форме и числу листовых пластинок, расположению их на стебле, жилкованию и т. д.

По числу листовых пластинок листья бывают простые и сложные.

Простые листья состоят из одной листовой пластинки и черешка, сложные листья имеют несколько листовых пластинок на одном черешке. Простые листья могут быть цельными и рассечёнными (листовая пластинка рассечена). Сложные листья делятся на тройчато- и пальчатосложные (несколько листовых пластинок прикреплены к одной точке) и парно- и непарноперистосложные (несколько листовых пластинок прикрепляются по всей длине черешка).

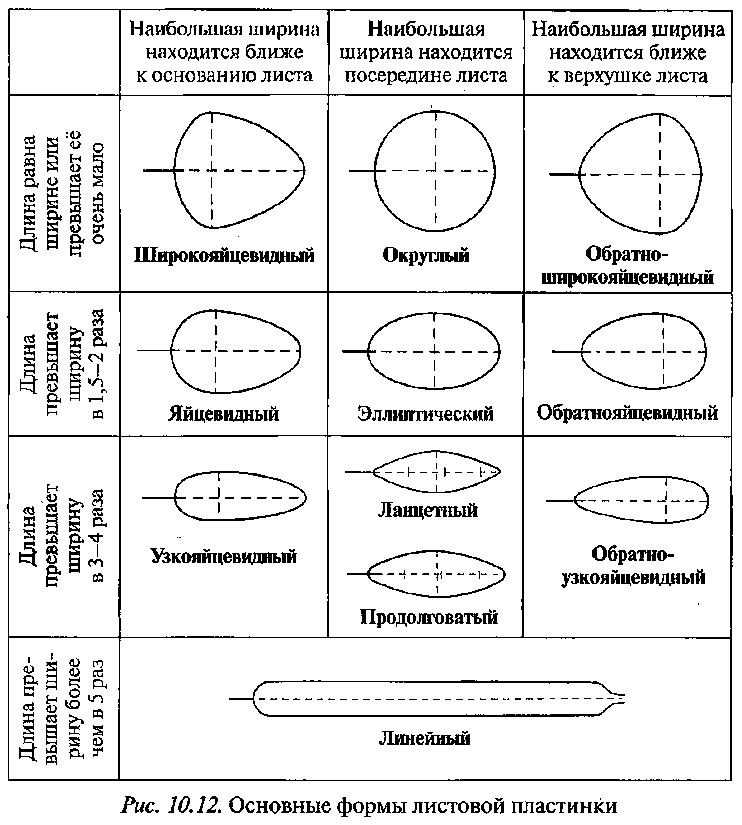

По форме листовой пластинки различают листья округлые, ланцетовидные, овальные, игольчатые, стреловидные и др. (рис. 10.12).

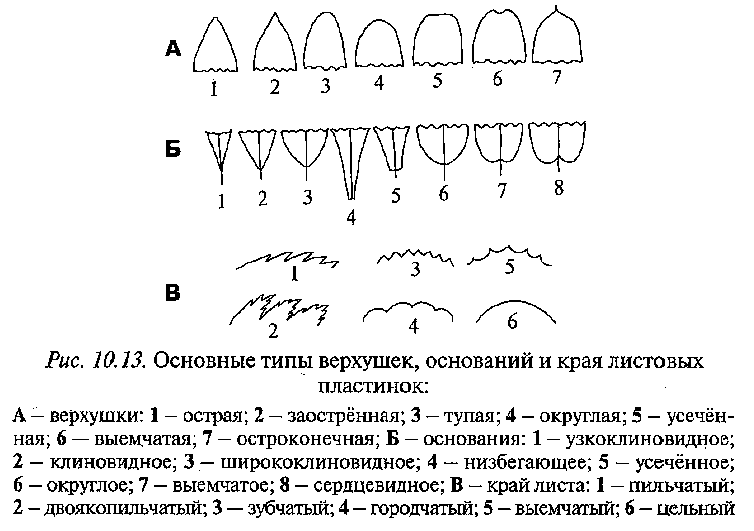

По форме края пластинки листья делят на цельнокрайние, зубчатые, выемчатые и др. (рис. 10.13).

Жилкование листа (разветвления проводящей системы) бывает сетчатое, перистое, дуговое, параллельное и др. (рис. 10.14).

Распределение листьев на стебле может быть очередным (в узле от стебля отходит один лист), супротивным (в узле находятся два листа, располагающиеся друг против друга) и мутовчатым (от узла отходят три листа и более) (рис. 10.15).

Листовая пластинка у однодольных обычно цельная, у двудольных — цельная или изрезанная. Жилкование у однодольных в основном дуговое или параллельное, у двудольных — перистое или сетчатое.

Расположение листьев на растении, их размеры связаны с максимально эффективным использованием солнечных лучей.

Внутреннее строение листа. Сверху лист образован эпидермой верхней поверхности (рис. 10.16). Она покрыта кутикулой — слоем воскоподобного вещества. Под эпидермой располагается столбчатая ассимиляционная паренхима с плотно примыкающими друг к другу клетками; они узкие и длинные, располагаются перпендикулярно поверхности листа. Ниже залегает губчатая ассимиляционная паренхима с беспорядочно расположенными клетками округлой или извилистой формы и большими межклетниками (пространством между клетками). И та и другая паренхима являются фотосинтезирующими. Нижняя поверхность листа представлена эпидермой нижней поверхности и содержит множество устьиц. Жилки листа образованы клетками проводящих тканей ксилемы и флоэмы и механической ткани, придающей листу прочность. В верхней части жилки расположены сосуды ксилемы, в нижней — флоэма.

Испарение воды и газообмен. На нижней поверхности листа располагается множество устьиц, которые обеспечивают транспирацию и газообмен. Каждое устьице (рис. 10.17) состоит из двух замыкающих бобовидных клеток, между которыми находится устьичная щель.

При высоком тургорном давлении замыкающие клетки расправлены и устьице раскрыто, при низком давлении устьице закрывается. Так осуществляется регуляция интенсивности транспирации (испарения воды листом). Транспирация обеспечивает продвижение воды от корня по стеблю к листьям и охлаждение поверхности растения.

Помимо функции испарения воды, устьица обеспечивают поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода при фотосинтезе, а также поглощение кислорода и выделение углекислого газа при дыхании. Замыкающие клетки устьиц содержат хлоропласта, и при освещении в них начинается фотосинтез, продукты которого приводят к повышению осмотического давления. Вследствие притока воды стенки этих клеток растягиваются и устичная щель раскрывается. Так осуществляется регуляция газообмена.

Таким образом, в темноте и в жаркую погоду устьица закрываются.

Видоизменения листьев. В процессе приспособления к условиям окружающей среды листья, помимо основных, приобретают дополнительные функции (табл. 10.10).

Листопад — это приспособление растений к уменьшению испарения воды осенью и зимой. У листопадных растений (липа, берёза и др.) листья живут только один вегетационный сезон, у вечнозелёных (ель, сосна и др.) — дольше и сменяются постепенно. В старых листьях накапливаются не нужные растениям вещества (кремнезём и др.), хлорофилл разрушается.

10.2.3. Генеративные органы растений

10.2.3.1. Цветок

Цветок — орган семенного размножения покрытосеменных растений (рис. 10.18). Цветок представляет собой видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте побег. Развитие цветка завершается образованием плода с семенами. Функция цветка — половое размножение.

Строение цветка. Цветок заканчивает собой стебель (главный или боковые). Он соединён со стеблем цветоножкой. Если цветоножка сильно укорочена или отсутствует, цветок называют сидячим. Цветоножка переходит в цветоложе, на котором располагаются все части цветка. В центре цветка находится пестик (или несколько пестиков). Он состоит из рыльца, столбика и завязи. В завязи имеется полость, где находится семяпочка (семязачаток, мегаспорангий). Закрытое положение семяпочки в завязи отличает покрытосеменные растения от голосеменных, у которых семяпочки лежат открыто. Пестик образован одним или несколькими сросшимися плодолистиками (видоизменёнными листьями). Совокупность плодолистиков составляет гинецей (женская часть цветка). Пестик окружён тычинками, в которых различают тычиночную нить и пыльник. Пыльник состоит из двух половинок, каждая из которых включает по два пыльцевых мешка (микроспорангии), в которых образуется пыльца (микроспоры). Совокупность всех тычинок составляет андроцей (мужская часть цветка). Тычинки и пестик окружены околоцветником, который может быть простым и двойным. Простой околоцветник состоит из однородных элементов (цветки тюльпана). Двойной околоцветник состоит из венчика, образованного ярко окрашенными лепестками, и чашечки, образованной зелёными чашелистиками. Кроме того, цветки некоторых растений имеют особые железы — нектарники, которые образуют нектар.

В зависимости от типа симметрии выделяют актиноморфные (лучевая симметрия), зигоморфные (двусторонняя или билатеральная симметрия) и асимметричные цветки.

Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики. Однополые цветки имеют только тычинки или только пестики. Они образуются в результате редукции андроцея или гинецея. Однодомные (обоеполые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на одной особи (кукуруза, берёза, тыквенные и др.). Двудомные (однополые) растения — растения, у которых мужские и женские цветы находятся на разных особях (тополь, ива, осина и др.).

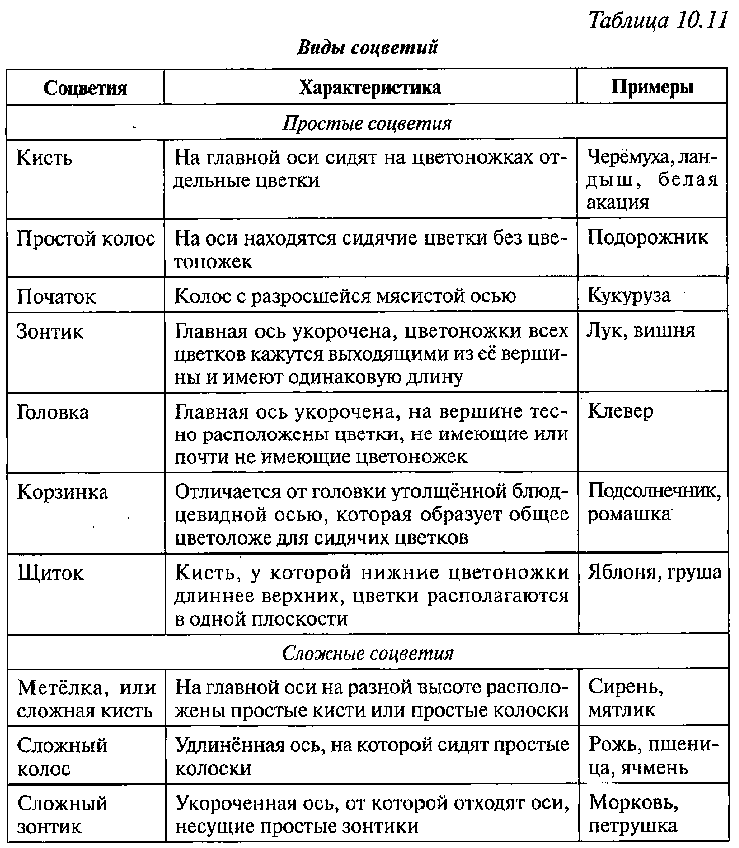

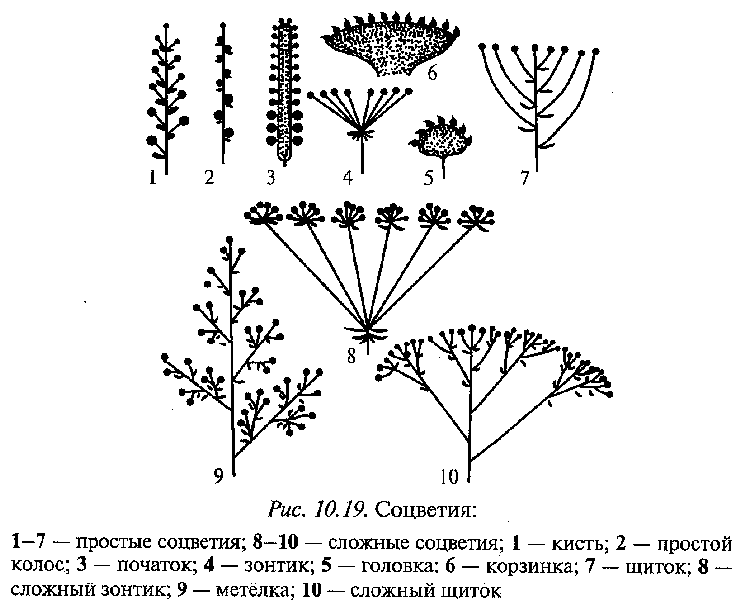

Соцветия. У одних растений цветки крупные и располагаются одиночно (тюльпан), у других — относительно мелкие и собраны в различные соцветия. Соцветие — часть растения, несущая группировки отдельно расположенных цветков.

Соцветия бывают простые и сложные (табл. 10.11, рис. 10.19). У простых соцветий на главной оси расположены цветки, у сложных — простые соцветия.

Биологическое значение соцветий состоит в повышении вероятности опыления. Мелкие цветки, собранные в соцветие, хорошо заметны для насекомых, что способствует их опылению. У ветроопыляемых растений соцветия находятся обычно на концах стеблей и не прикрыты листьями, что облегчает отдачу и улавливание пыльцы, переносимой воздушными потоками.

10.2.3.2. Опыление и оплодотворение у цветковых

Опыление — процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Пыльцевое зерно является мужской спорой, а семязачаток в завязи пестика — женской спорой.

Различают самоопыление и перекрёстное опыление (табл. 10.12).

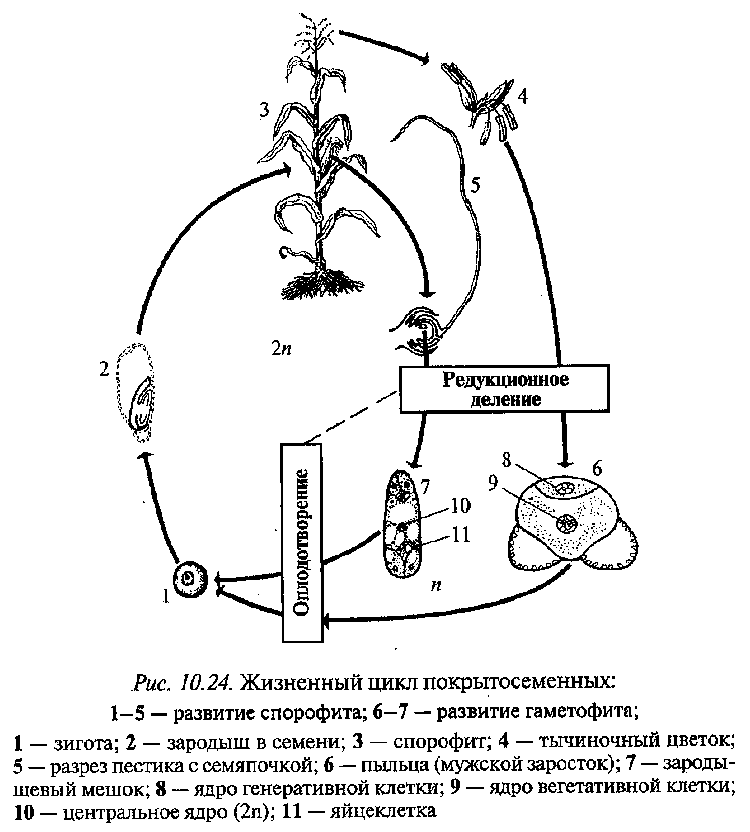

Оплодотворение. Оплодотворению предшествует образование мужского и женского гаметофитов. Женский гаметофит формируется внутри завязи пестика. В одной из диплоидных клеток семязачатка (мегаспорангия) в результате мейоза образуются четыре гаплоидные мегаспоры. Три из них отмирают, а одна проходит три митотических деления, в результате чего эта клетка содержит восемь гаплоидных ядер. Это и есть женский гаметофит, или зародышевый мешок. В зрелом женском гаметофите образуются яйцеклетка, диплоидная центральная клетка и ряд дополнительных клеток. Мужской гаметофит образуется в пыльниках тычинок. В пыльцевых мешках (микроспорангиях) материнские клетки спор делятся мейозом, в результате чего из каждой образуются четыре гаплоидные микроспоры. Сформировавшаяся микроспора имеет оболочку и ядро. Ядро затем делится митозом с образованием генеративной и вегетативной клеток. Это и есть мужской гаметофит. Генеративная клетка вскоре ещё раз делится митозом и формирует два спермия. Таким образом, пыльцевое зерно содержит вегетативную клетку и два спермия.

После попадания пыльцевого зерна на рыльце пестика оно прорастает (рис. 10.18). Из вегетативной клетки образуется пыльцевая трубка, которая прорастает до зародышевого мешка. По этой трубке в зародышевый мешок проникают два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидный зародыш, другой соединяется с диплоидной клеткой, образуя триплоидную клетку, из которой развивается эндосперм. Такой процесс называется двойным оплодотворением. Он был открыт в 1898 г. С. Г. Навашиным.

После этого из завязи образуется плод, а из семязачатков — семя, в котором находится зародыш.

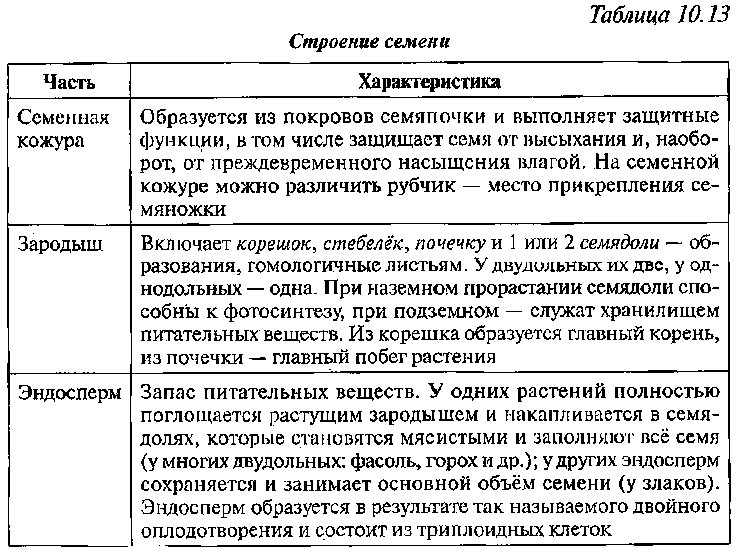

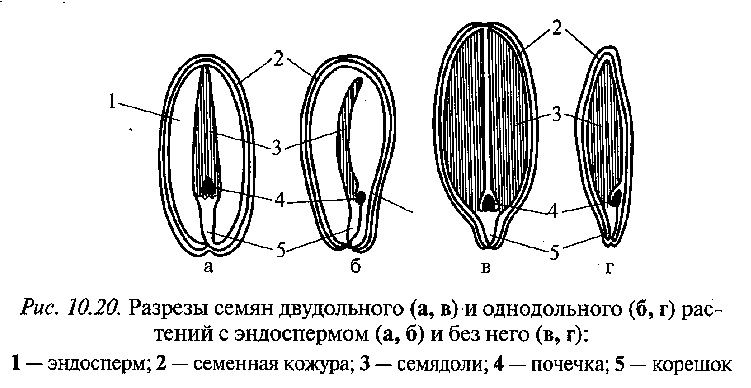

10.2.3.3. Семя

Семя — орган семенного размножения и расселения растений. Оно образуется из семязачатка (семяпочки) в завязи растений. Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и запаса питательных веществ (эндосперма) (табл. 10.13, рис. 10.20).

10.2.3.4. Плод

Плод — орган покрытосеменных растений; представляет собой видоизменённый после оплодотворения цветок. Функции плодов — защита и распространение семян. В состав плода входят пестик и другие части цветка: разросшееся цветоложе, сросшиеся основания чашелистиков, лепестков и тычинок. Разросшиеся стенки завязи формируют околоплодник.

Виды плодов. По происхождению, в зависимости от того, из каких элементов цветка образовался плод, различают настоящие и ложные плоды. Настоящие плоды образуются из завязи (слива, томат). Ложные плоды образуются при участии цветоложа (шиповник), околоцветника (яблоко) и др.

Настоящие плоды делят на простые, сложные и соплодия. Простой плод развивается из цветка с одним пестиком (костянка, зерновка, боб), сложный — из цветка, имеющего несколько пестиков (земляника, малина), соплодие — из соцветия со сросшимися цветками (ананас, шелковица).

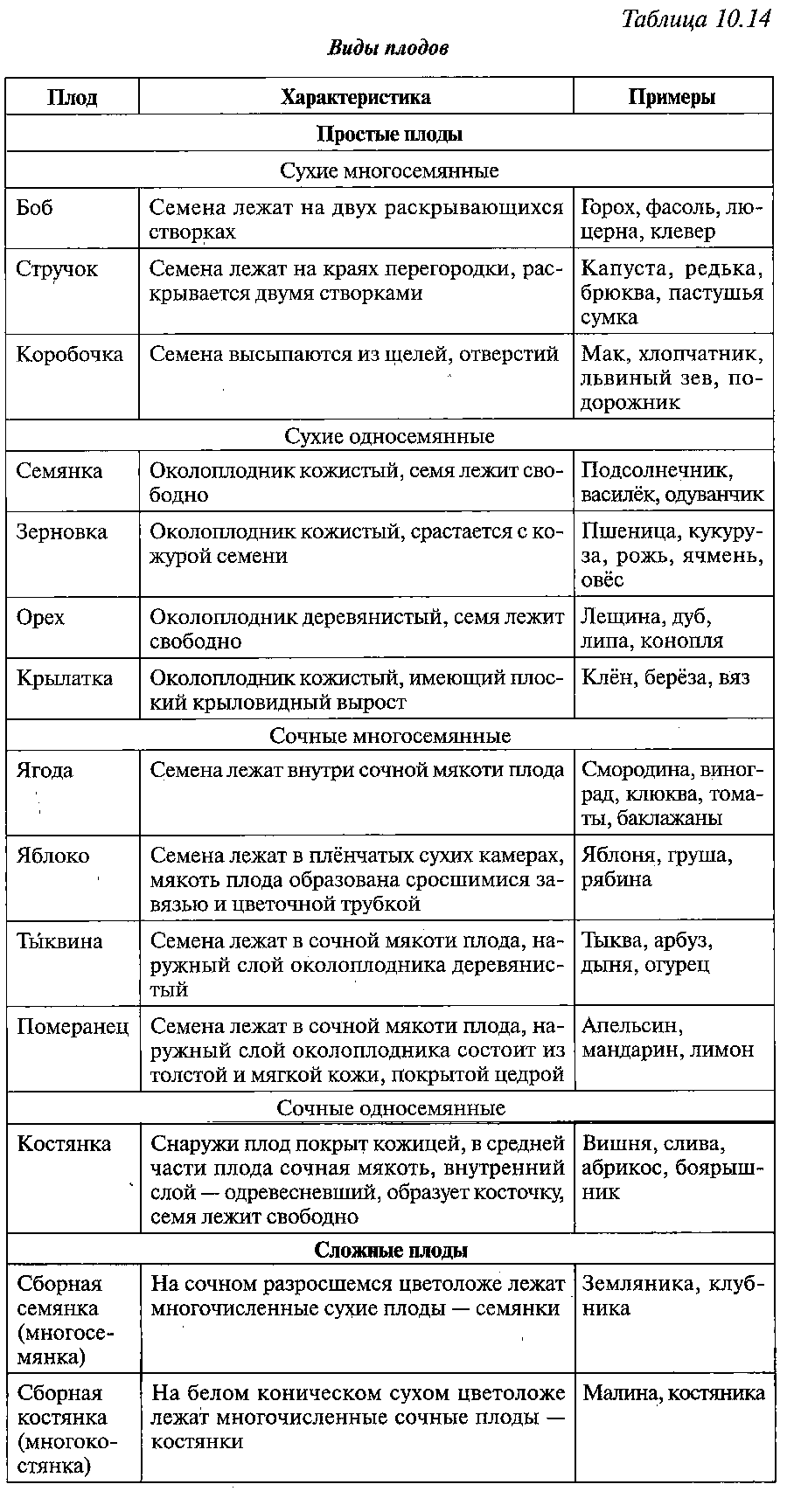

По консистенции околоплодника (количеству в нём воды) плоды делят на сухие и сочные, по количеству семян — на односемянные и многосемянные (табл. 10.14). Сухие многосемянные плоды имеют механизм вскрытия для разбрасывания семян (раскрывающиеся).

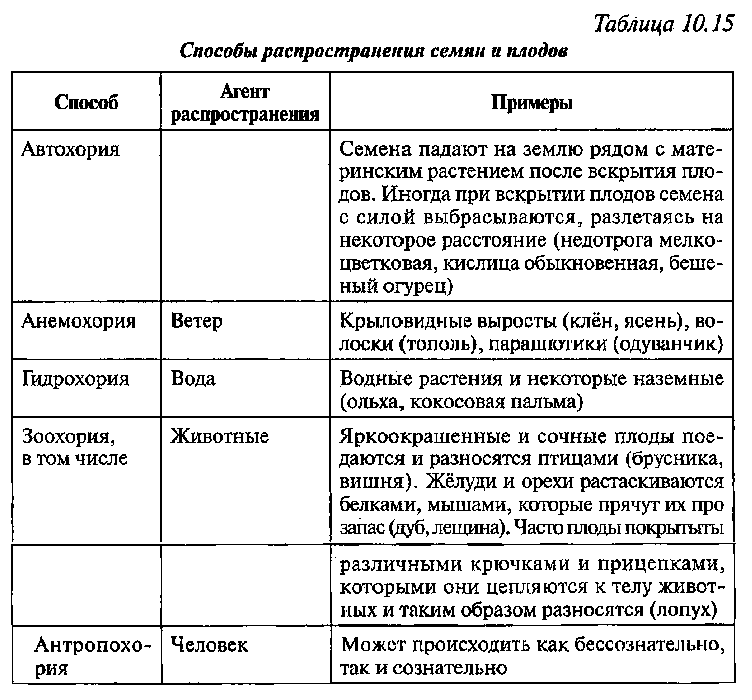

Распространение плодов и семян происходит с помощью ветра, воды, животных и человека, а также саморазбрасыванием (табл. 10.15).

10.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1. СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

10.3.1.1. Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычные размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

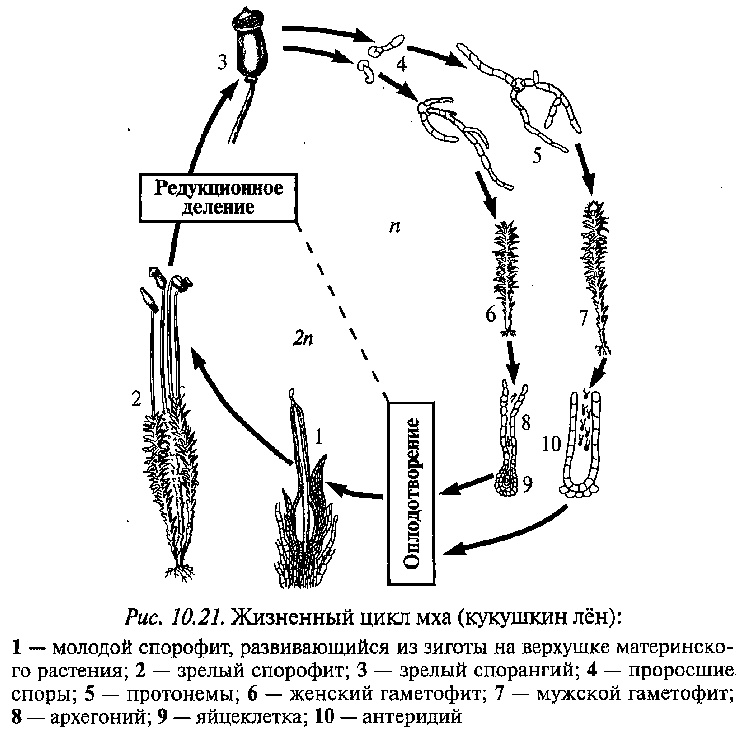

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом (рис. 10.21). Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами. Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение.

Наиболее крупный класс Моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить -1 протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.

Сфагновые (белые) мхи. Представитель — сфагнум, играет важную роль в формировании и жизни болот. Сфагнум беловато-зелёного цвета, так как содержит большое количество воздухоносных клеток, имеет ветвистые стебельки, усаженные мелкими листьями, и не имеет ризоидов. Поглощение воды осуществляется всей поверхностью. Сфагновые мхи растут верхней частью побегов, а нижняя часть отмирает. В результате образуются залежи торфа. Процесс торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению, отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды.

Значение. Мхам принадлежит важная роль в природе: как накопители влаги они участвуют в регулировании водного баланса лесов и соседних территорий. Человеком торф используется в качестве топлива, как термоизолятор, в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в химической промышленности для получения парафина, фенола, аммиака, уксусной кислоты, метанола, красителей и других веществ, в медицине при грязелечении, а также может быть использован как бактерицидный перевязочный материал, поскольку обладает антисептическим действием.

10.3.1.2. Отдел Плауновидные

Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные — древние группы высших растений. Они произошли от псилофитов (риниофитов), которые, в свою очередь, произошли от зелёных водорослей и первыми заселили сушу. Их расцвет пришёлся на каменноугольный период, после чего многие виды вымерли.

Плауновидные — это травянистые многолетние растения, встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством веток, покрытых мелкими тёмно-зелёными листьями, укреплённый в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками.

Из споры образуются мелкие заростки (2-3 мм), которые развиваются под землёй, через 15—20 лет на них образуются архегонии и антеридии. В них формируются многожгутиковые сперматозоиды, которые в присутствии воды оплодотворяют яйцеклетки, и из диплоидной зиготы развивается новое растение. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Значение. Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются. Используются в медицине (некоторые содержат яд, сходный по действию с кураре, другие используются как присыпка, третьи — для лечения алкоголизма).

10.3.1.3. Отдел Хвощевидные

Хвощевидные — это многолетние травянистые растения, обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. В настоящее время насчитывается всего около 20 видов. Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезём, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Весной на корневищах отрастают розоватые спороносные побеги со спороносными колосками, на которых образуются гаплоидные споры. Из них вырастают мужские и женские (более крупные) заростки. Оплодотворение осуществляется в жидкой среде. Из диплоидной зиготы развивается спорофит.

Значение. Хвощи несъедобны для животных, являются сорняками пастбищ и полей. Хвощ полевой применяют в медицине как мочегонное средство.

10.3.1.4. Отдел Папоротниковидные

Папоротники — многолетние, чаще травянистые растения лесов умеренной зоны (орляк), водоёмов (сальвиния), или древовидные, лиановые, эпифитные обитатели влажных тропиков. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

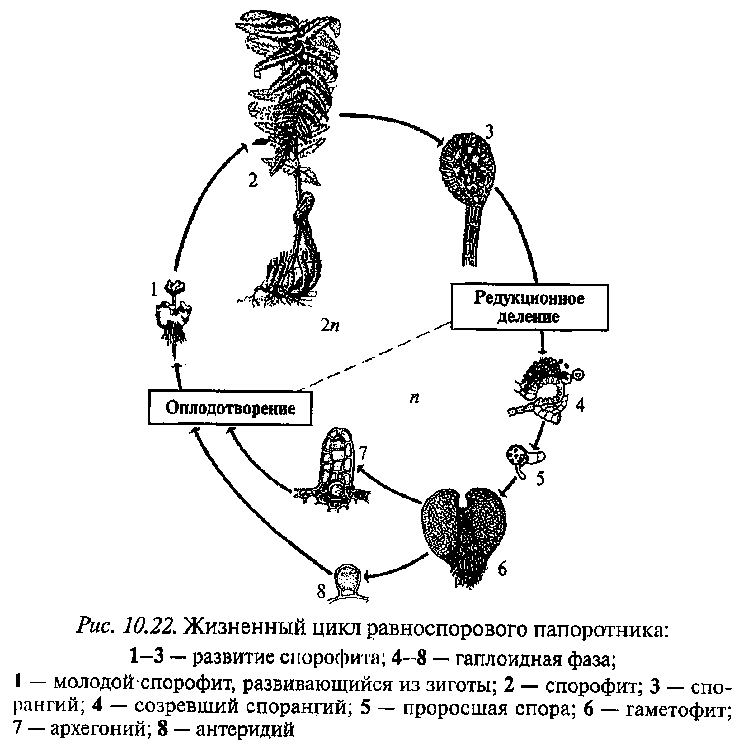

Спорофит папоротников разделён на корень, стебель и лист (рис. 10.22). Корни придаточные, отходящие от корневища. Стебли развиты плохо, и листва по массе и размерам преобладает над стеблем. На нижней части листа развиваются спорангии.

Из споры развивается заросток — небольшая многоклеточная пластинка зелёного цвета и с ризоидами (самостоятельное растение). На заростке формируются антеридии (мужские половые органы) и архегонии (женские половые органы). Заростки одних видов двуполые, других — однополые. В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки. Для их слияния необходимо наличие воды. После оплодотворения из зиготы развивается растение папоротника. Таким образом, заросток — половое поколение (гаметофит), а взрослое растение папоротника — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения разделены. Также папоротникам свойственно и вегетативное размножение (например, отделением корневища).

Значение. Роль древних папоротников, а также хвощей и плаунов состояла в образовании залежей каменного угля и насыщении атмосферы кислородом. Некоторые виды современных папоротников употребляются в пищу, используются в медицине (глистогонные средства) или как декоративные растения.

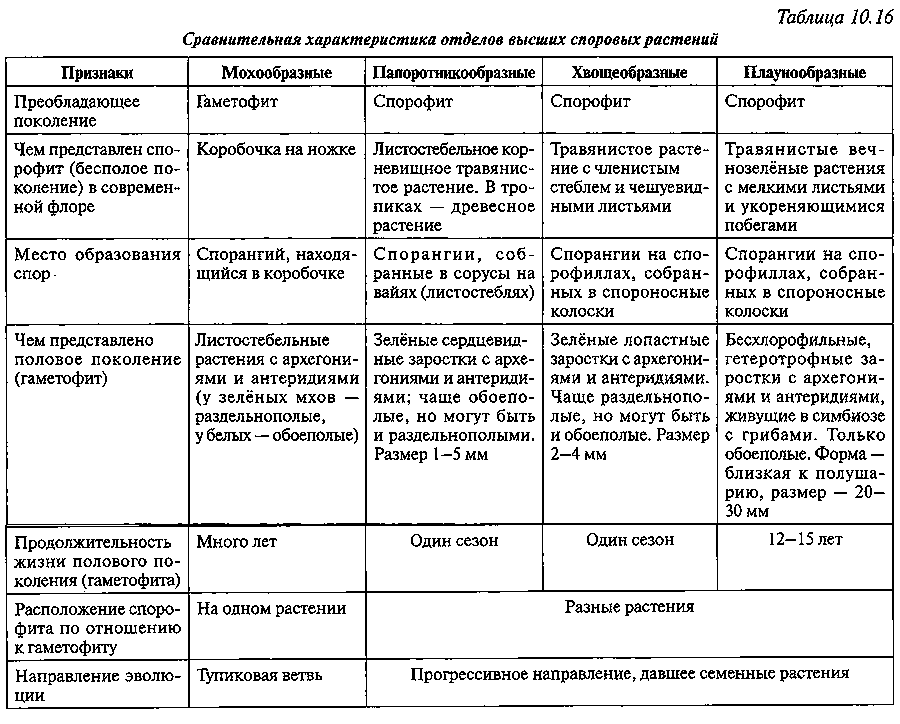

В таблице 10.16 представлена сравнительная характеристика отделов высших споровых растений.

10.3.2. Семенные растения

Рассмотренные выше споровые растения имеют два общих свойства:

- 1) для осуществления полового процесса им необходима капельно-жидкая влага, что ограничивает их распространение;

- 2) образующиеся споры мелкие, содержат мало питательных веществ и имеют слабую жизнеспособность. Это же относится к развитию из зиготы зародыша споровых растений.

Более прогрессивными с эволюционной точки зрения являются семенные растения. Им для оплодотворения не требуется вода, а семя (единица расселения семенных растений) содержит запас питательных веществ. Семя представляет собой маленький спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями — семядолями. В нём содержится запас питательных веществ, необходимый для первоначального этапа развития.

Взрослые семенные растения — спорофиты. Они образуют два типа спор: мужские (микроспоры) и женские (мегаспоры). Микроспоры продуцируются в мужских шишках (у голосеменных) или в пыльниках (у цветковых). Внутри пыльцевого зерна микроспора делится, и возникает мужской гаметофит, в котором образуются мужские гаметы. Мужские гаметы, формирующиеся внутри микроспоры, как правило, лишены жгутиков, не способны активно двигаться и называются спермиями. Мегаспоры образуются в семязачатках женских шишек или завязи. Единственная зрелая женская спора остаётся в семязачатке, здесь из неё развивается женский гаметофит (зародышевый мешок), где и образуется яйцеклетка. Таким образом, гаметофиты у семенных растений крайне редуцированы, весь цикл их развития протекает на спорофите (табл. 10.17).

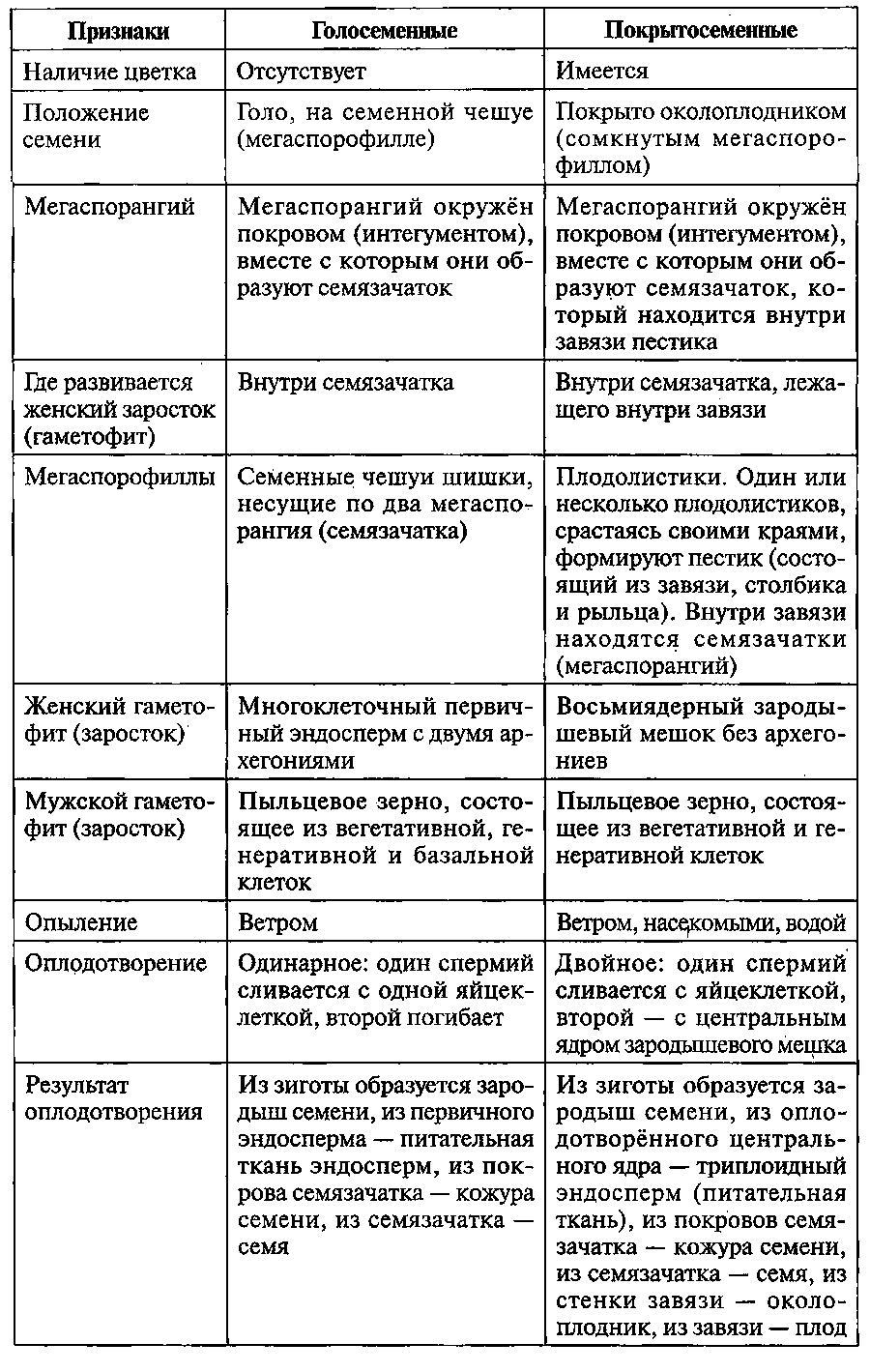

К семенным растениям относятся голосеменные (размножаются семенами, но не образуют плодов) и покрытосеменные (семена заключены в плоды).

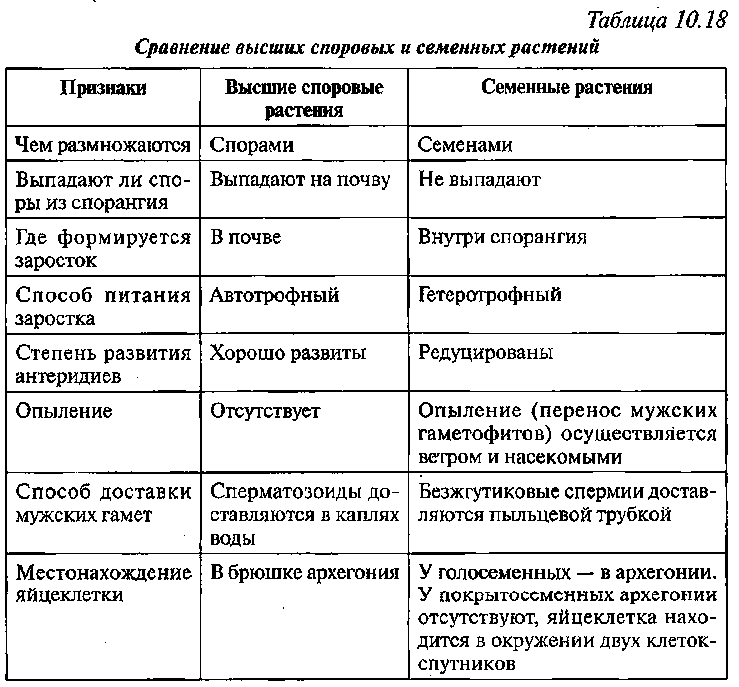

Сравнение высших споровых и семенных растений представлено в таблице 10.18.

10.3.2.1. Отдел Голосеменные

В отделе Голосеменные выделяют 6 классов: Семенные папоротники, Саговниковые, Беннеттитовые, Гнётовые, Гинкговые, Хвойные. Из них Семенные папоротники и Беннеттитовые полностью вымерли. Наиболее широко голосеменные были распространены в конце палеозойской и в мезозойскую эру. Ныне живущих голосеменных около 720 видов. Голосеменные представлены исключительно древесными формами: деревьями, кустарниками, лианами.

И в природе, и в жизни человека второе место после цветковых занимают хвойные. Их насчитывается около 560 видов. К ним относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, кипарис, можжевельник и др.

Строение. Хвойные имеют стержневую корневую систему. Часто содержат микоризу. Древесина на 90—95 % образована прочной проводящей тканью. Среди хвойных есть листопадные виды и вечнозелёные. У листопадных видов (лиственница) листья плоские и мягкие. У вечнозелёных (большинство хвойных) листья игольчатой формы и жёсткие. Устьица глубоко погружены в ткань листа, что уменьшает испарение воды. Хвоя содержит витамин С и выделяет фитонциды.

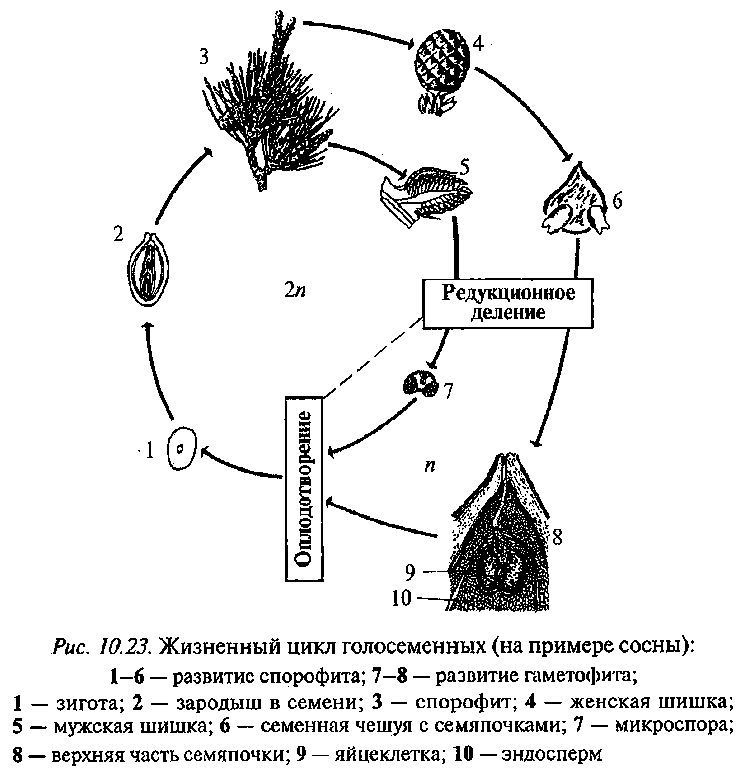

Размножение. Рассмотрим размножение хвойных на примере сосны (рис. 10.23).

Сосна — однодомное (обоеполое растение). На верхушках молодых побегов образуются красноватые женские шишки. Шишка состоит из оси, на которой расположены чешуи, а на каждой чешуе находятся два семязачатка. У основания молодых побегов сосны расположены группы зеленовато-жёлтых мужских шишек. В них формируется пыльца. Каждая пылинка снабжена двумя воздушными мешками. Созревшая пыльца с помощью ветра попадает на семязачатки женских шишек, после чего их чешуи плотно смыкаются и склеиваются смолой. Пылинка остаётся лежать внутри семязачатка до весны следующего года. От опыления до оплодотворения проходит 12—14 месяцев. Пыльца прорастает, из вегетативной клетки развивается пыльцевая трубка, а из генеративной — два спермия. Один сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш с запасом питательных веществ, из покрова семязачатка образуется кожура семени. После созревания семян чешуйки шитики расходятся и семена высыпаются.

Значение. Наиболее широко хвойные распространены в умеренной зоне Северного полушария, где они образуют тайгу. Человек использует хвойные как строительный материал, сырьё для целлюлозно-бумажной промышленности, топливо, как источник получения смол, эфирных масел, лекарственных средств и т.д. Древесина лиственницы отличается устойчивостью к гниению. Секвойя и мамонтово дерево — представители кипарисовых — обладают ценной древесиной («красное дерево»). Некоторые секвойи достигают высоты более 100 м и возраста 3-4 тыс. лет. Представители саговниковых используются человеком в пищу («хлебное дерево»).

10.3.2.2. Отдел Покрытосеменные (Цветковые)

Покрытосеменные — эволюционно наиболее молодая и самая многочисленная группа растений. Отдел включает около 250 тыс. видов. Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах, составляют основную массу растительного вещества биосферы и являются важнейшими производителями (продуцентами) органики на суше.

Доминирующая: роль цветковых обусловлена рядом прогрессивных особенностей:

- Появление цветка — органа, совмещающего функции бесполого размножения (образование спор) и полового (формирование семени).

- Образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки (семяпочки) и предохраняющей их от неблагоприятных воздействий среды.

- Формирование из завязи плода: семена находятся внутри плода, и поэтому защищены (покрыты) околоплодником. Кроме того, плод позволяет использовать различных агентов для распространения семян (насекомых, птиц, летучих мышей, а также потоки воздуха и воды).

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуются диплоидный зародыш и триплоидный (а не гаплоидный, как у голосеменных) эндосперм.

- Максимальная редукция гаметофита (рис. 10.24). Мужской гаметофит — пыльцевое зерно — состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной, которая делится, образуя два спермия. Женский гаметофит состоит из восьми клеток зародышевого мешка, одна из которых становится яйцеклеткой.

- Размножение и семенами, и вегетативными органами.

- Усложнение и высокая степень дифференциации органов и тканей. В частности, наиболее совершенная проводящая система: ксилема представлена сосудами, а не трахеидами, во флоэме ситовидные трубки имеют членистое строение, появляются клетки-спутники.

- Быстрое протекание процессов роста и развития у однолетних форм.

- Большое разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, многолетние травы, однолетние травы и т.д.

- Могут образовывать сложные многоярусные сообщества благодаря большому разнообразию жизненных форм.

Значение. Практически все культурные растения принадлежат к этому отделу. Древесина покрытосеменных используется в промышленности, строительстве, производстве бумаги, мебели и т.д. Многие цветковые растения используются в медицине.

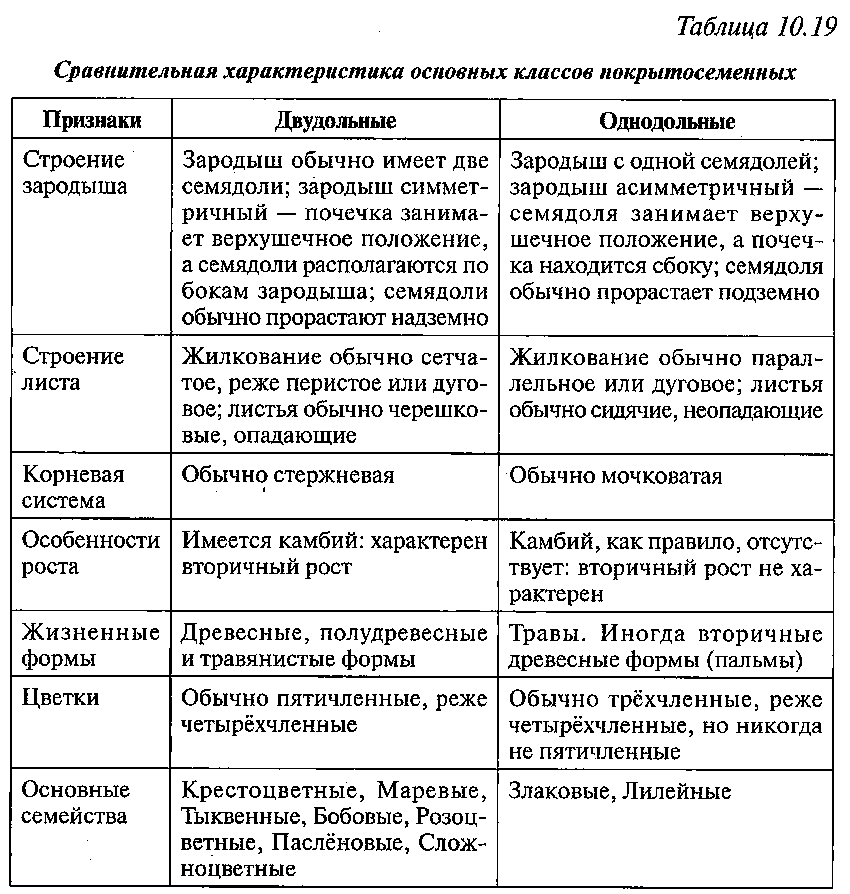

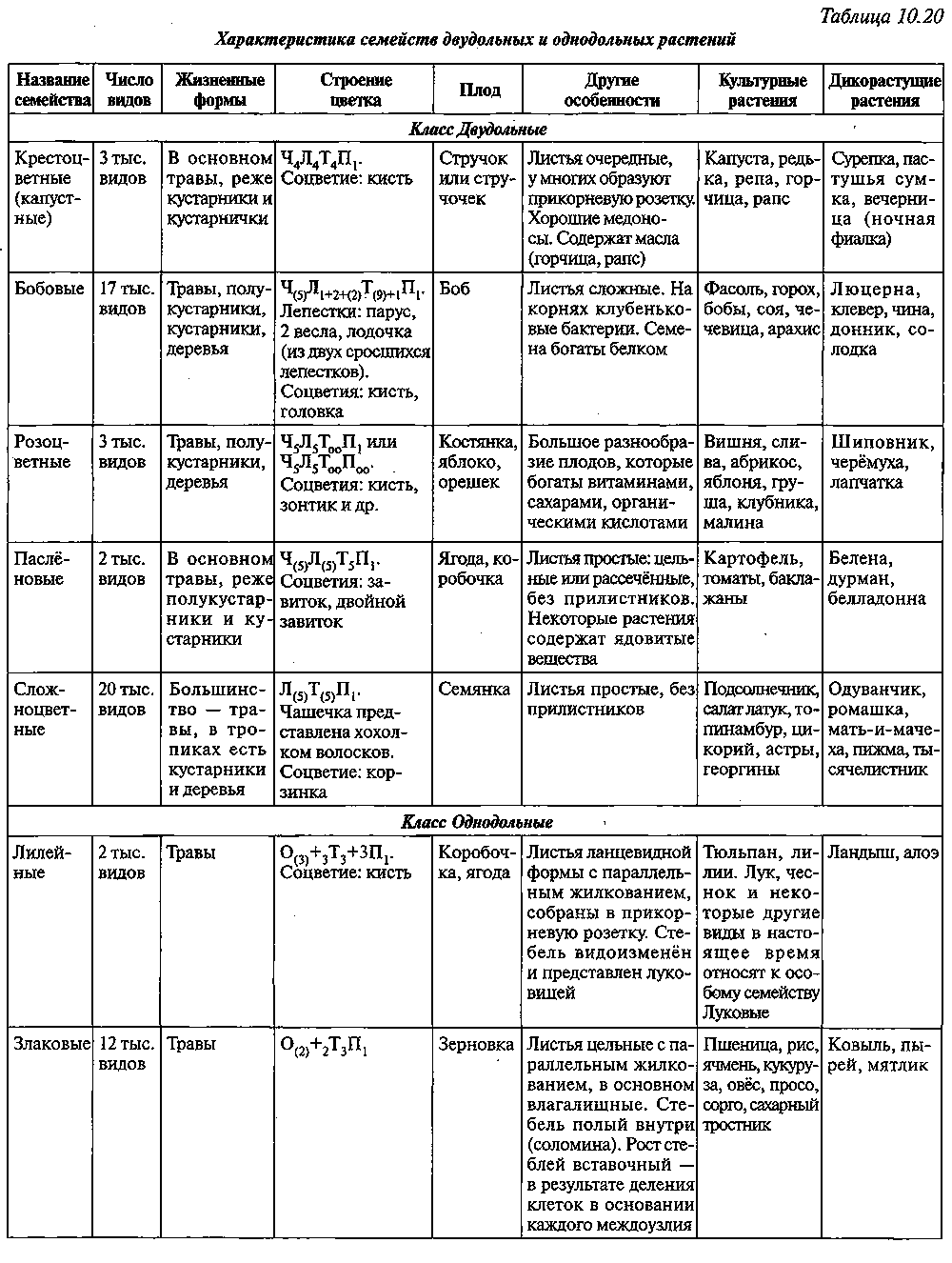

Систематика. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Однодольные произошли от двудольных и являются менее многочисленными. Двудольные отличают от однодольных по ряду признаков (табл. 10.19). По каждому из признаков существует множество исключений. Единственный абсолютный признак — строение зародыша.

Классы Цветковых делят на семейства главным образом на основании строения цветка и плода. При этом используют формулу цветка (табл. 10.20).

В таблице 10.21 представлена сравнительная характеристика отделов высших растений.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

10. Царство РАСТЕНИЯ

Просмотров:

74 916

В этом разделе мы будем разбираться в том, из каких тканей и клеток состоит лист — а это очень интересный вопрос. Рассмотрим механизм работы устьиц, которые поставлены надзирать за процессом испарения в листьях — выпускать лишнюю влагу и следить, чтоб не проскочила нужная. Наконец, мы поговорим о романтичном листопаде, превращающем осень в яркое зрелище, и проведем несколько опытов, касающихся фотосинтеза.

Клеточное строение листа

1. Кожица (эпидерма) — верхний слой листа, его тонкая оболочка, являющаяся покровной тканью. Это нежный и мягкий слой, состоящий из живых клеток, который можно без усилий соскрести.

2. Клетки кожицы прозрачные, и это крайне разумное решение — иначе как бы в хлоропласты проникали солнечные лучи?

3. Верхние стенки клеток кожицы более плотные, что защищает лист от перегрева, ожогов. К тому же кожица дополнительно покрыта восковой кутикулой, которая служит для предотвращения чрезмерного испарение влаги.

4. В кожице имеются замыкающие клетки: зеленые, с хлоропластами, расположенные по парам. Они способны изменять форму. Отодвигаются — образуется устьичная щель, приближаются — щель исчезает.

Как работают устьица?

1. Итак, в кожице листа есть устьица, представленные замыкающими клетками и устьичной щелью.

2. Когда замыкающие клетки наполнены водой — устьица открываются и выпускают лишнюю влагу. Если же растение испытывает нехватку воды, пересыхает — устьица закрываются, словно перестают пропускать воду крошечные краны.

3. Замыкающие клетки устьиц утолщены неравномерно, поэтому их форма при изменении объема оболочек может становиться другой, что меняет просвет устьичной щели.

Функции устьиц

1. Испарение воды через листья (транспирация).

2. Выделение кислорода при фотосинтезе.

3. Поглощение кислорода при дыхании листьев.

4. Выделение углекислого газа в процессе дыхания.

5. Поглощение углекислого газа при фотосинтезе.

Локализация устьиц

1. Если листья на стебле располагаются горизонтально, устьица чаще всего расположены на нижней поверхности.

2. На вертикальных листьях, например, у ириса, устьица находятся с обеих сторон.

3. У водных растений, таких как кувшинки и лилии, устьица сверху.

4. Если растение полностью погружено в воду, устьиц и столбчатой ткани у него нет.

Основная ткань листа (мезофилл)

1. Основная ткань — слой, лежащий под кожицей листа. Она толще кожицы, и составляет, собственно, «мякоть» листьев.

2. Столбчатая ткань (паренхима) — верхний слой основной ткани, вертикальные клетки, содержащие небольшие межклетники с воздухом. В столбчатой ткани в основном расположены хлоропласты, в которых идет процесс фотосинтеза. Открытие фотосинтеза произошло в первые десятилетия XIX века. Позже К.А. Тимирязев в своих исследованиях доказал, что фотосинтез активнее идет в красных лучах спектра, и что растения в ходе фотосинтеза трансформируют солнечную энергию в энергию химических соединений.

3. Губчатая ткань (паренхима) — следующий слой, крупные межклетники, с воздухом и парами воды. Межклетники наиболее развиты у водных растений.

Что происходит с органическими веществами в хлоропластах?

1. Крахмал может превращаться в сахар, сахар — в крахмал. Накапливается крахмал в лейкопластах.

2. Из сахаров растения способны создать белки и жиры.

3. Одни вещества растения могут использовать для построения клеток, другие для дыхания, третьи откладываются в запас.

Проводящая ткань

1. Эта ткань в листе представлена жилками — проводящими пучками с лубом и древесиной.

2. Ксилема в листе почти всегда расположена вверху, а флоэма внизу.

3. В жилках есть и механическая ткань (опора листа), а именно волокна — длинные клетки с толстыми одревесневшими оболочками.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к ЕГЭ по биологии онлайн