ШАГ СТО ДВАДЦАТЫЙ: Приход Н. С. Хрущева к власти

5 марта 1953 г. умирает Иосиф Виссарионович Сталин 👨💼

Весной 1953 г. был осуществлен ряд изменений в составе партии:

• Первый секретарь ЦК КПСС – Н. С. Хрущев

• Председатель Совета Министров – Г. М. Маленков

• Министр иностранных дел – В. М. Молотов

• Министр внутренних дел – Л. П. Берия

• Министр обороны – Н. А. Булганин

Изначально все эти люди планировали осуществить «коллективное управление» страной, но в то же время каждый хотел получить себе как можно больше власти.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА

Активная внутрипартийная борьба развязалась между Хрущевым, Маленковым и Берией.

• Первым был ликвидирован Берия, которого обвинили в желании расширить полномочия МВД. В 1953 г. он был исключен из партии и предан суду.

• Вторым свой пост потерял Маленков, идеи которого по экономическим и социально-политическим вопросам не соответствовали взглядам Хрущева. В 1955 г. Маленков был снят с поста Председателя Совета Министров СССР.

• Третий этап борьбы – увольнение Г. К. Жукова с поста министра обороны (занимал его с 1955 г.). Хрущев посчитал, что талантливый военачальник может быть популярен у населения страны, что может привести к захвату им власти.

• В марте 1958г. Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР – вся власть в стране была сконцентрирована в одних руках.

Период нахождения у власти Хрущева (1953 – 1964 гг.) вошел в историю как время «оттепели». В эти годы начались процессы либерализации во внутренней и внешней политике Советского государства 🍃

Также данный период известен в истории политикой «десталинизации», которая началась в 1956 г.

👉 Февраль 1956 г. – XX СЪЕЗД КПСС.

ПРИЧИНЫ СЪЕЗДА:

• Смерть И. В. Сталина.

• Череда восстаний в ГУЛАГе (1953 – 1956 гг.).

• Осуждение культа личности.

• Назревание социального протеста.

На данном съезде обсуждался отчет о работе ЦК партии, планы на VI пятилетку.

Но особый интерес представляет закрытое заседание съезда, на котором Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».

Основное содержание доклада «О культе личности…»:

• Сведения о массовых расстрелах невинных людей в годы правления Сталина.

• Сведения о насильственной депортации народов в 1930 – 1940-е гг.

• Причиной данных беззаконий был назван «культ личности» Сталина.

• Сталин обвинялся в просчетах на начальных этапах Великой Отечественной войны.

• Осуждалось преувеличение роли Сталина в истории партии и государства.

ЗНАЧЕНИЕ XX СЪЕЗДА И ДОКЛАДА:

• Была дозволена критика Сталина в обществе.

• Осмысление сущности сталинизма, признание его просчетов, осуждение преступлений Сталина.

• Продолжение политики РЕАБИЛИТАЦИИ жертв сталинских репрессий: в 1956 – 1961 гг. было реабилитировано почти 700 тысяч человек.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ: Внутренняя политика Н. С. Хрущева

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ Н. С. ХРУЩЕВА:

🔹1954 г. – Начало освоение ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ Казахстана, Сибири, Южного Урала и Поволжья.

Данные земли ранее не использовались для выращивания зерна из-за нехватки в этих областях населения. За первые 5 лет было освоено 42 миллиона га земель, что временно смогло решить зерновую проблему.

🔹1957 г. – Начало развития массового жилищного строительства («жилищная революция») 💒

За 1956 – 1964 гг. жилищный фонд страны был увеличен на 80%. Семьи теперь получали не отдельные комнаты, а целые квартиры («хурщевки»).

🔹1957 г. – Замена централизованного отраслевого управления (министерства) территориальным (советы народного хозяйства – совнархозы).

В ходе данной реформы была усилена роль местного административного аппарата, было децентрализовано управление экономикой.

В то же время сохранялось централизованное управления оборонным сектором.

🔹1958 г. – Реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции (РТС) 🚜

Колхозы получили обязательство выкупить сельскохозяйственную технику бывших МТС по завышенным ценам в течение 1,5 лет. Многие колхозы в ходе данной политики были разорены, росли их задолженности государству.

Новая сложная техника внедрялась очень медленно из-за отсутствия квалифицированных специалистов.

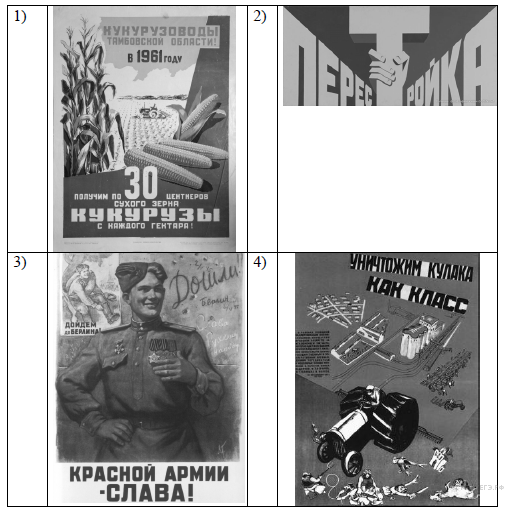

🔹1959 г. – Начало «кукурузной эпопеи» после поездки Н. С. Хрущева в США 🌽

Кукуруза высеивалась повсеместно, несмотря на непригодности климатических условий большинства регионов СССР для ее созревания.

Северные районы страны понесли огромные убытки в ходе данной кампании.

🔹1961 г. – Денежная реформа: обмен старых денег на новые в соотношении 10:1.

🔹1962 г. – Разделение партийных организаций областей на промышленные и сельскохозяйственные.

🔹1963 г. – Первая в истории страны массовая закупка зерна за рубежом из-за спада сельскохозяйственного производства.

🔹1963 г. — Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

ВСНХ занимался управление народным хозяйством СССР, руководил республиканскими советами народного хозяйства.

ДРУГИЕ РЕФОРМЫ:

• Повышение зарплат низкооплачиваемым работникам.

• Установление 7-часового рабочего дня.

• Пенсионные изменения: увеличение пенсий в 2 раза, снижение пенсионного возраста на 5 лет.

• Повышение розничных цен на масло, мясо, связанное с ростом закупочных цен.

• Изменения в колхозах: введение денежной оплаты труда, колхозники получили паспорта.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ: Внешняя политика «оттепели»

Общая характеристика внешней политики:

• Противостояние социалистического и капиталистического блоков.

• Осознание необходимости отказа от жесткой конфронтации в международных отношениях.

• Попытки произвести отказ от войны как средства решения международных вопросов.

• Борьба за равноправие государств.

• Стремление к строгому уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

СОБЫТИЯ:

🔹1955 г. – Нормализация отношения с Югославией — подписание декларации о сотрудничестве стран в области экономики, науки и культуры.

🔹1956 г. – Соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Японией.

Между странами были восстановлены дипломатические и торговые отношения (в 1957 г. был подписан первый советско-японский торговый договор).

🔹1956 г. – Советские войска приняли участие в подавление антисоциалистического выступления в Венгрии.

Восстание было подавлено странами-участницами ОВД.

Данным действием СССР нарушил свое обещание о ведение внешней политики, которая не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

🔹1957 г. – Министром иностранных дел СССР назначен А. А. Громыко – один из ведущих дипломатов данного периода, ранее представлял интересы СССР в ООН.

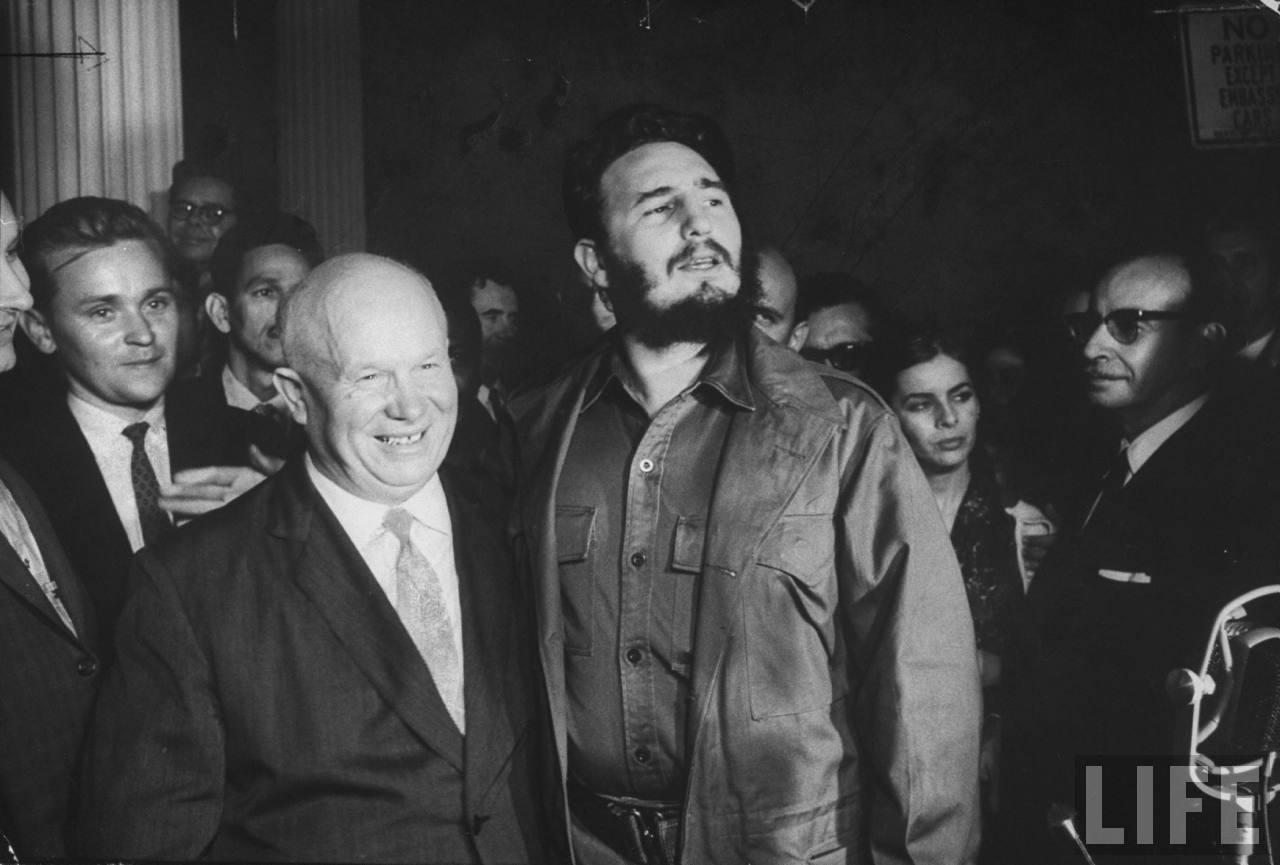

🔹1950-е гг. – Стабильное развитие отношений СССР с социалистической Кубой.

🔹Конец 1950—х гг. – Осложнение отношений СССР и Китайской Народной Республикой 🇨🇳

Китай отказался от размещения на собственной территории советских военных баз.

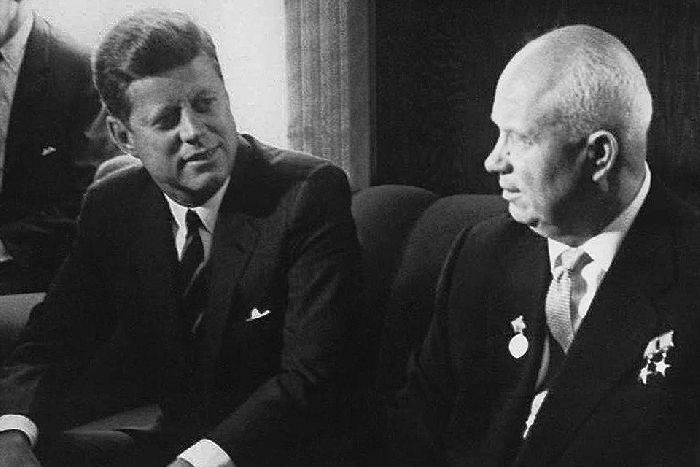

🔹1959 г. – Встреча Хрущева с американским президентом Д. Эйзенхауэром – ослабление международной напряженности 🇺🇸

🔹1960 г. – Советские войска сбили американский разведывательный самолет «У-2» под Свердловском (Екатеринбургом), что привело к возникновению конфликта между СССР и США.

🔹1962 г. – Карибский кризис:

На Кубе были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками (для «защиты социалистической Кубы»). Данные ракеты были способны достичь США.

Штаты заявили о военной блокаде Кубы и заявили, что готовы нанести удар по советским базам на острове. Мир оказался на грани ядерной войны.

Конфликт был разрешен, советский ракеты были демонтированы.

🔹1963 г. – Соглашение между СССР и США об установлении прямой связи между двумя государствами («красный телефон») ☎️

🔹1963 г. – Заключение договора между СССР, США и Великобританией о запрещении испытания ядерного оружия в ТРЕХ СРЕДАХ: в атмосфере, космосе и под водой.

Позже к данном соглашению присоединились более ста государства.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

• Развитие отношений с государствами «третьего мира» — Индией, Афганистаном, Индонезией и другими.

Советский Союз оказывал данным странам помощь в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов.

• Попытки достигнуть договоренности с Западом по вопросы разоружения:

1960 г. – СССР односторонне сокращает численности Вооруженных сил на 1200 человек.

• СССР использует новые формы межгосударственных отношений: прямые контакты руководителей Советского Союза с представителями других стран.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ: Видео-лекции по периоду «оттепели»

Видеоурок А.В. Шубина о периоде «Оттепели».

Хрущёв. Первый после Сталина.

Тайна дипломата №1 Андрей Громыко.

ОТКРЫТЫЙ ВЕБИНАР ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОГЭ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ВЕБИНАРИУМ

Больше теории в следующих шагах.

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!»

(Н.С. Хрущёв).

- 1953, 7 сентября — 1964,14 октября.

- С 13 сентября 1953 г. — Первый секретарь ЦК КПСС.

- С 27 марта 1958 г. – 15 октября 1964 г. – Председатель Совета Министров СССР.

Содержание

- Развенчание культа личности И.В. Сталина.

- Государственное управление. Политическая сфера.

- Съезды КПСС при Н.С. Хрущёве.

- Пятилетки.

- Развитие экономики.

- Развитие экономики. Промышленность.

- Развитие экономики. Сельское хозяйство.

- Социальная сфера.

- Освоение космоса.

- Духовная сфера. Культура.

- Причины отставки Н. С. Хрущёва

- ИТОГИ внутренней политики Н.С. Хрущёва.

- Плюсы.

- МИНУСЫ.

- Материал подготовила Мельникова Вера Александровна.

Развенчание культа личности И.В. Сталина.

- 1956, 14-25 февраля – 20 съезд КПСС, доклад о культе личности И.В. Сталина.

- 30 июня 1956. – Постановление ЦК КПСС «О культе личности и преодолении его последствий». Начало реабилитации жертв политических репрессий.

- 1956 г. – разогнана демонстрация молодёжи в Тбилиси, выступавшие были против осуждения Сталина.

- 1961 – вынос тела И.В. Сталина из мавзолея

[sc:reklama2]

Государственное управление. Политическая сфера.

- 1954 — образование КГБ (Комитете государственной безопасности).

- 1954, 19 февраля – передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

- 1957, май — создание совнархозов вместо министерств. Переход от отраслевого принципа управления к территориальному.

- С 1957 — постепенный переход к принципу «несменяемости кадров», увеличение самостоятельности глав союзных республик.

- 1957, ноябрь – заявление Н.С. Хрущёва о «полной и окончательной победе социализма в СССР»

- 1952 – укрупнение совнархозов создание Совета народного хозяйства СССР и союзных республик.

- Октябрь 1961 – 22 съезд КПСС, принятие новой программы партии — программы строительства коммунизма к 1980 г.

- Провозглашение СССР «общенародным государством»

3 задачи:

1.создание материально- технической базы коммунизма

2.формирование новых коммунистических отношений

3.воспитание нового человека

- 1961 – усиление борьбы с тунеядством, введение смертной казни за экономические и валютные преступления.

- 1962 – введение смертной казни за взяточничество в особо крупных размерах.

- 1962 — разделение партийных и государственных органов на промышленные и сельскохозяйственные.

Съезды КПСС при Н.С. Хрущёве.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». (Н.С. Хрущёв).

- 1956 г. — XX съезд. Доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях».

- 1959 г. — XXI съезд. «Полная и окончательная победа социализма в СССР». Принят семилетний план.

- 1961 г.- XXII съезд. Лозунг: «Советский народ к 1980 г. будет жить при коммунизме». Принята Программа КПСС, по которой планировалось к 1980 г. «завершить в СССР в основном построение коммунистического общества». Принят «Моральный кодекс строителя коммунизма». На съезде Н.С. Хрущёв заявил, что сложилась «новая историческая общность людей… — советский народ».

[sc:reklama3]

Пятилетки.

VI пятилетка. 1956-1960. 20 съезд КПСС (14-25.02.1956 г.)

Цели:

- Начать создание материально-технической базы коммунизма.

- Повысить капиталовложения во все отрасли.

- «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока, и масла на душу населения».

Итоги:

- Построены ГЭС: Горьковская, Иркутская, Куйбышевская, Волжская.

- Введён в строй Камвольный комбинат в Иваново (крупнейший в Европе).1959 г.

- Начато освоение целины в Казахстане.

- 4 октября 1957 года запущен первый в мире спутник.

- Увеличение капиталовложений почти в два раза, рост национального дохода на 71%.

- Ввод в строй более 2400 промышленных предприятий.

VII. 1959-1965 семилетка .21 съезд КПСС (27.01 – 05.02. 1959 г.)

Цель:

Дальнейшее повышение национального дохода и развитие науки.

ИТОГИ:

- 12 апреля 1961 г.— полёт Ю. А. Гагарина.

- Металлургические заводы: Западно-Сибирский, Карагандинский.

- Алюминиевые заводы: Иркутский, Красноярский.

- Титаномагниевый комбинат в Усть-Каменогорске.

- Горно-обогатительные комбинаты: Качканарский, Гайский.

- Химкомбинаты: Невинномысский, Чебоксарский, Щекинский, Черкасский, Новинский, Кондинский.

- Суперфосфатные заводы: Сумгаитский, Чарджоуский, Гомельский.

- Завешено строительство Братской ГЭС (крупнейшей в мире, начало введения в строй – 1961 г.).

- Начато строительство Красноярской ГЭС в 1956 г.

- Атомный ледокол «Ленин» (первый в мире). Спущен на воду в 1957 г.

- Повышение основных производственных фондов на 94 %.

- Рост национального дохода вырос на 62 %.

- Ввод в строй более 5500 промышленных предприятий.

Развитие экономики.

- 1959 – заявление Н.С. Хрущёва о начале «развёрнутого строительства коммунизма».

- 1961 – Денежная реформа. 1 новый рубль = 10 старым.

- 1961 – введение смертной казниза экономические преступления (хищение государственной собственности) и за валютные преступления.

Развитие экономики. Промышленность.

- 1954 — ввод в действие первой в мире атомной электростанции в Обнинске.

- 1956 – начало рейсов реактивного пассажирского самолёта Ту-104.

- 1957 – Ввод Волжской (Куйбышевской) ГЭС

- 1957, 5 декабря — спуск на воду атомного ледокола «Ленин».

- 1961- 1966г. – ввод Братской ГЭС в Восточной Сибири

Развитие экономики. Сельское хозяйство.

- 1953 – списание недоимок по сельхозналогу, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.

- 1953 – начали выдавать паспорта, но только работникам совхозов (лишь в 1974 г. стали выдавать паспорта всем колхозникам).

- 1954 — начало освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае и Казахской ССР.

- 1955 – укрупнение колхозов в совхозы.

- 1955-1962 — «кукурузная эпопея» — массовый засев полей кукурузой.

- 1956 — пенсионный закон, установление пенсионного возраста для женщин – 55 лет, для мужчин-60 лет.

- 1957 — лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» по производству мяса, молока и масла.

- 1958 – ликвидация МТС (машинно-тракторных станций), продажа техники колхозам (а у них нет денег, нет специалистов). Вместо них созданы ремонтно-технические станции (РТС).

- С 1958 — наступление на личное хозяйство колхозников, рабочих и служащих (уменьшены размеры, запрещено держать скот рабочим и служащим).

Цель: необходимость отдавать силы для общественного хозяйства.

- 1958 — утверждение программы строительства на селе домов городского типа, ликвидации «неперспективных» деревень, о сокращении голов скота в личном хозяйстве.

- 1959 — открытие в Москве ВДНХ (Выставки достижений народного хозяйства).

- 1962 – узаконена практика привлечения горожан на сельхозработы.

- С 1963 – хлебный кризис, СССР стал закупать зерно за границей.

- 1963 – создание ВАСХНИЛ — Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина.

- 1964 — введение пенсий для колхозников.

Социальная сфера.

Социальная сфера.

- 1956 – Закон о пенсиях, повышение их размера.

- 1956 – повышение зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим.

- 1957 – начало массового строительства жилья («хрущёвки»).

В конце 1950-х- начале 1960-х СССР занимал 1-ое место в мире по темпам жилищного строительства.

- 1958 – перевод рабочих тяжёлой промышленности на 7-ми и 6-ти часовой рабочий день.

- 1958 – прекращена обязательная подписка на облигации госзайма.

- 1960 – перевод всех рабочих и служащих на 7 -ми и 6-ти часовой рабочий день.

- 1962 – повышение цен на мясомолочную продукцию.

- 1962, июнь – забастовки в городах, связанные с повышением цен, расстрел рабочих в Новочеркасске.

Освоение космоса.

- 1957, 4 октября – запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

- 1957 г., 3 ноября – в космос полетела собака Лайка, к сожалению, погибла от перегрева.

- 1960 – в космосе побывали и вернулись живыми собаки Белка и Стрелка.

- 1961, 12 апреля – первый в мире полёт в космос Ю.А. Гагаринана космическом корабле «Восток».

- 1962, 11-14 августа – первый групповой космический полётна кораблях «Восток-3» и «Восток-4» (А.Г. Николаев, П.Р. Попович)

- 1963, 16-19.06. – первый полёт в космос женщины-космонавта В.В. Терешковой на корабле «Восток-6».

Духовная сфера. Культура.

«Нет благороднее и выше задачи, чем задача, стоящая перед нашим искусством, — запечатлеть героический подвиг народа — строителя коммунизма».

(Н.С. Хрущёв).

- 1954 – усиление атеистической пропаганды.

- 1954 – напечатаны стихи Б. Пастернака из «Доктора Живаго» в ж. «Знамя». Сам роман напечатан за границей в 1957 г., получил Нобелевскую премию в 1958 г., а в СССР объявлен антисоветским. Б. Пастернак в 1958 г. исключён из Союза писателей СССР, его принудили отказаться от премии.

- 1954 – совместное обучение в школах мальчиков и девочек.

- 1955 – реабилитирован В.Э. Мейерхольд – театральный режиссёр.

- 1955, 30 ноября – начало первой советской Антарктической экспедиции, руководитель М.М. Сомов.

- 1955 – начало выхода ж. «Юность» и «Иностранная литература».

- 1956 – возобновление выпуска ж. «Молодая гвардия»

- 1956 – отмена платы за обучение в старших классах средней школы, в средних специальных и высших учебных заведениях.

- 1956 – кинофильмы «Весна на Заречной улице», режиссёра М.М. Хуциева и «Дело Румянцева» режиссёра И.Е. Хейфица.

- 1956 — Н.Н. Семёнов – лауреат Нобелевской премии в области химии

- 1956, 15 августа – восстановление Ленинских премий вместо Сталинских.

- 1957 (28.07.- 11.08) — 6-ой Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве.

- 1957 – открытие в Москве театра «Современник».

- 1957 — расширение сети НИИ, создание Сибирского филиала АН СССР.

- 1958 — П.А. Черенков, И.Е. Тамм, М.М. Франк – лауреаты Нобелевской премии в области физики

- 1958 – реформа образования.

Цель: укрепление связи школы и производства.

Направления:

-введение обязательного восьмилетнего образования;

-получение среднего образования через школу рабочей молодёжи, техникум, трёхгодичную школу с обязательным производственным обучением;

-получение высшего образования только при наличии производственного стажа.

Последствия:

—текучесть кадров на производстве;

— низкий уровень трудовой и производственной дисциплины молодёжи.

1960 – в Москве открыт Университет дружбы народов – подготовка специалистов из стран «третьего мира».

1962, 1 декабря – посещение Н.С. Хрущёвым выставки в Манеже, начало борьбы по искоренению буржуазных направлений в искусстве.

1962 – выступление Н.С. Хрущёва перед деятелями искусства с поучением, как надо создавать высокоидейные произведения.

1962 — Л.Д. Ландау — лауреат Нобелевской премии в области физики

1962 – напечатан рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

1964 — Н.Г. Басков, А.М. Прохоров – лауреаты Нобелевской премии в области физики

________________________________________________________________

В октябре 1964 г. ближайшие соратники Хрущёва, воспользовавшись недовольством населения, на пленуме ЦК КПСС добились освобождения его от всех занимаемых постов.

Выйдя на пенсию, Никита Сергеевич написал мемуары, которые были опубликованы за рубежом.

В 1971 г. Хрущёв скончался. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

[sc:reklama4]

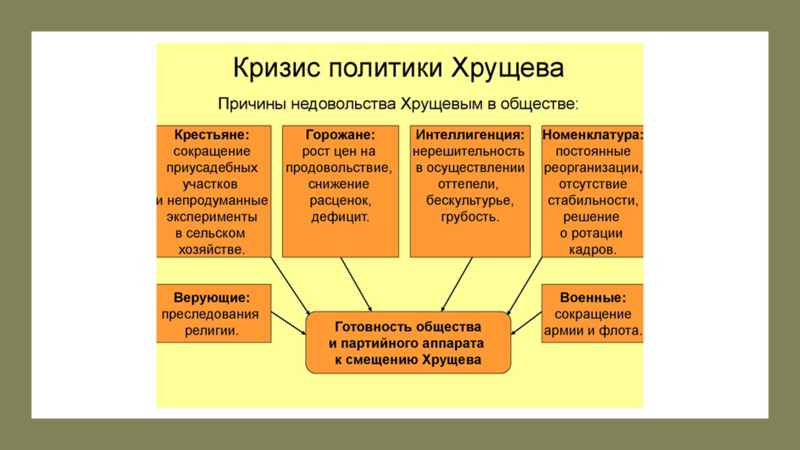

Причины отставки Н. С. Хрущёва

- Недовольство горожан нехваткой продуктов питания и ростом цен на них (выступление в Новочеркасске в 1962 г.)

- Недовольство колхозного крестьянства сокращением размеров подсобных хозяйств

- Недовольство верующих новой волной гонений на церковь, закрытием храмов

- Недовольство интеллигенции культурной политикой «оттепели» (разгром Н. С. Хрущёвым Манежной выставки в 1962 г.)

- Недовольство военных сокращением вооружённых сил/

- Недовольство партийно-государственного аппарата частой сменой кадров и непродуманными реорганизациями

- Недовольство сталинистов критикой культа личности И. В. Сталина

- Личные качества Н. С. Хрущёва (необразованность, грубость, волюнтаризм).

ИТОГИ внутренней политики Н.С. Хрущёва.

Плюсы.

- Развенчание культа личности Сталина.

- Реабилитация сотен тысяч незаконно репрессированных.

- Относительная демократизация общества – период «оттепели».

- Пенсионная реформа, коснувшаяся десятков миллионов граждан. При Хрущёве впервые на пенсию можно стало жить.

- Реформа сельского хозяйства: колхозники, находившиеся практически на положении крепостных, стали получать гарантированную денежную оплату за труд. Им выдали паспорта, разрешили переходить в другие колхозы и уезжать в город.

- Массовое жилищное строительство «хрущёвок».

- СССР добился крупнейших достижений в области науки и техники. Первая в мире атомная электростанция (1954), первый спутник (1957), первый космонавт (1961).

- Освоено 30 млн. га целинных земель.

- Развитие науки, в особенности – генетики (ранее запрещенной) и кибернетики, а также физики, математики и т.д.

- Рост промышленного производства. Появились новые автомобили ГАЗ-21, первый микроавтобус РАФ-977 и многие другие).

- Создание новой современной оросительной системы в сельском хозяйстве (в основном на юге Украинской ССР), что обеспечило значительный прирост производительности АПК.

- Первая АЭС в мире (Обнинская АЭС в Калужской области, 1954 г.) стала первым символом «мирного атома».

МИНУСЫ.

- Изменения в государственном управлении, создание совнархозов не привели к значительному улучшении руководства страной, а наоборот, мешали проведению единого планирования и контроля.

- Расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске (1962).

- Волюнтаристские наклонности Н.С. Хрущёва не противился возвеличиванию собственной личности.

- Ставил нереальные цели, например к 1980 г. построить коммунизм за несколько лет «догнать и перегнать Америку» по производству мяса, молока и масла на душу населения.

- С 1963 г. начались регулярные закупки зерна за рубежом.

- Вёл политику сокращения личных хозяйств.

- Повсеместное, невзирая на природу, культивирование кукурузы. Провал аграрной реформы.

- Борьба с «нездоровыми явлениями в искусстве» при помощи административно-государственных методов (разгром выставки на Манеже.)

Таким образом, эпоха Н.С. Хрущёва вошла в историю страны как эпоха «оттепели». Сменился политический режим: тоталитарный был заменён чуть более мягким – авторитарным. Однако волюнтаристские наклонности в деятельности Хрущёва во многом стали причиной его смещения в 1964 году.

Материал подготовила Мельникова Вера Александровна.

Запоминаем даты по микротемам.

Н.С.Хрущёв .1953-1964

|

Освоение космоса |

|

|

1957, 4 октября |

Запуск первого в мире искусственного спутника Земли |

|

1959, 2 января |

Запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1» |

|

1961, 12 апреля |

Первый в мире полёт в космос Ю.А.Гагарина на космическом корабле «Восток» |

|

1962, 11-14 августа |

Первый групповой космический полёт на кораблях «Восток-3» и «Восток-4»(А.Г.Николаев, П.Р.Попович) |

|

1963, 16-19.06 |

Первый полёт в космос женщины—космонавта В.В.Терешковой на корабле «Восток-6» |

|

1964 (12-13.10.) |

Первый в мире полёт многоместного космического корабля «Восход» , командир В.М.Комаров |

|

Государственное управление |

|

|

С 13 сентября 1953 |

Н.С.Хрущёв — Первый секретарь ЦК КПСС |

|

1954 |

Образование КГБ |

|

1957, май |

Создание совнархозов вместо министерств. Переход от отраслевого принципа управления к территориальному. |

|

С 1957 |

Постепенный переход к принципу «несменяемости кадров», увеличение самостоятельности глав союзных республик. |

|

С 27 марта 1558 |

Председатель Совета Министров СССР |

|

1961 |

Тело И.В.Сталина вынесли из мавзолея. |

|

1962 |

Укрупнение совнархозов создание Совета народного хозяйства СССР и союзных республик. |

|

1962 |

Разделение партийных и государственных органов на промышленные и сельскохозяйственные. |

|

1962 |

Реформа административно-территориального деления( укрупнены районы областей, краёв, республик, образованы промышленные и сельские районы). |

|

1963 |

разделение обкомов: одни управляли промышленными районами, другие — сельскими. В 1964 г. реформа свёрнута, вместо промышленных и сельских районов восстановлены административные. |

|

1964,14 октября |

Смещение Н.С.Хрущёва |

|

Итоги:

|

|

|

Политическая сфера |

|

|

1954, 19 февраля |

Передача Крыма их состава РСФСР в состав Украинской ССР. |

|

1956, 14-25 февраля |

20 съезд КПСС, доклад о культе личности И.В.Сталина |

|

30 июня 1956 |

|

|

1959(27.01.- 5.02) |

21 съезд КПСС, принятие семилетнего плана ( 1959-1965). Заявление Н.С.Хрущёва о начале «развёрнутого строительства коммунизма» |

|

Октябрь 1961 |

22 съезд КПСС, принятие новой программы партии — программы строительства коммунизма к 1980 г. Провозглашение СССР «общенародным государством» 3 задачи: 1.создание материально- технической базы коммунизма 2.формирование новых коммунистических отношений 3.воспитание нового человека |

|

1957 |

Реабилитация репрессированных в годы войны народов (кроме немцев Поволжья) |

|

1957, ноябрь |

Заявление Н.С.Хрущёва о «полной и окончательной победе социализма в СССР» |

|

Экономика, промышленность |

|

|

1954 |

Ввод в действие первой в мире атомной электростанции в Обнинске. |

|

1955-1962 |

«Кукурузная эпопея»- массовый засев полей кукурузой. |

|

1956 |

Начало рейсов реактивного пассажирского самолёта Ту-104 |

|

1957 |

Ввод Волжской (Куйбышевской) ГЭС |

|

1957, 5 декабря |

Спуск на воду атомного ледокола «Ленин» |

|

1961- 1966г. |

Ввод Братской ГЭС в Восточной Сибири |

|

1961 |

Денежная реформа. 1 новый рубль = 10 старым. |

|

1961 |

Усиление борьбы с тунеядством |

|

1961 |

Введение смертной казни за экономические преступления(хищение государственной собственности) и за валютные преступления. |

|

1962 |

Введение смертной казни за взяточничество в особо крупных размерах. |

|

Итоги: -успешное развитие энергетики, топливной промышленности, химической, машиностроения. — лёгкая промышленность была второстепенной, в ней медленно внедрялись достижения НТР. |

|

|

Сельское хозяйство |

|

|

1953 |

Списаны недоимки по сельхозналогу, повышены закупочные цены на с.х. продукцию. |

|

1953 |

Начали выдавать паспорта, но только работникам совхозов ( лишь в 1974 г. стали выдавать паспорта всем колхозникам) |

|

1954- 1960 |

Начало освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае и Казахской ССР. |

|

1955 |

Укрупнение колхозов в совхозы. |

|

с 1955 |

«Кукурузная эпопея». Кукуруза вытесняла посевы зерновых и трав. |

|

1956 |

Пенсионный закон, установление пенсионного возраста для женщин – 55 лет, для мужчин-60 лет. |

|

1957 |

Лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» по производству мяса, молока и масла. |

|

1958 |

Ликвидация МТС, продажа техники колхозам ( а у них нет денег, нет специалистов). |

|

С 1958 |

Наступление на личное хозяйство колхозников, рабочих и служащих ( уменьшены размеры, запрещено держать скот рабочим и служащим). Цель: необходимость отдавать силы для общественного хозяйства. |

|

1959 |

Утверждение программы строительства на селе домов городского типа, ликвидации «неперспективных» деревень, о сокращении голов скота в личном хозяйстве. |

|

1959 |

Открытие в Москве ВДНХ |

|

1962 |

Узаконена практика привлечения горожан на сельхозработы |

|

С 1963 |

Хлебный кризис, СССР стал закупать зерно за границей. |

|

1963 |

Создание ВАСХНИЛ — Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. |

|

1964 |

Введение пенсий для колхозников. |

|

Итоги: 1953-1958: — оживление сельхозпроизводства -повышение материальной заинтересованности колхозников -списание долгов с колхозов и уменьшение налогов — расширение самостоятельности колхозов — укрепление материально-технической базы колхозов 1958-1964: -усиление административного давления на колхозы — ликвидация МТС и продажа техники колхозам — укрупнение колхозов, создание агрохозяйств — необоснованный посев кукурузы -гонения на подсобные личные хозяйств — падение сельхозпроизводства -ухудшение снабжения продуктами — начало импорта зерна из-за границы |

|

|

Социальная сфера |

|

|

1956, 14 июня |

Закон о пенсиях, повышение их размера. |

|

1956, 8 сентября |

Повышение зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим |

|

1957 |

Начало массового строительства жилья. В конце 1950-х- начале 1960-х СССР занимал 1-ое место в мире по темпам жилищного строительства. |

|

1958 |

Перевод рабочих тяжёлой промышленности на 7-ми и 6-ти часовой рабочий день |

|

1958 |

Прекратилась обязательная подписка на облигации госзайма. |

|

1960 |

Перевод всех рабочих и служащих на 7 -ми и 6-ти часовой рабочий день |

|

1962 |

Повышение цен на мясомолочную продукцию |

|

1962, июнь |

Забастовки в городах ,связанные с повышением цен, расстрел рабочих в Новочеркасске. |

|

Итоги: — меры по улучшению жизни людей сочетались с повышением цен на продукты -повышение минимальной заработной платы на 35% -увеличение пенсии по старости в два раза и снижение на пять лет пенсионного возраста -введение денежной оплаты колхозникам -массовое строительство жилья |

|

|

Духовная сфера |

|

|

1954 |

Усиление атеистической пропаганды |

|

1954 |

Напечатаны стихи Б.Пастернака из «Доктора Живаго» в ж. «Знамя». Сам роман напечатан за границей в 1957 г., получил Нобелевскую премию в 1958 г., а в СССР объявлен антисоветским. Б.Пастернак в 1958 г. исключён из Союза писателей СССР , его принудили отказаться от премии. |

|

1954 |

Совместное обучение в школах мальчиков и девочек |

|

1955 |

Реабилитирован В.Э.Мейерхольд — театральный режиссёр. |

|

1955, 30 ноября |

Начало первой советской Антарктической экспедиции, руководитель М.М.Сомов. |

|

1955 |

Начало выхода ж. «Юность» |

|

1955 |

Начало выхода ж. «Иностранная литература» |

|

1956 |

Возобновление выпуска ж. «Молодая гвардия» |

|

1956 |

Отмена платы за обучение в старших классах средней школы, в средних специальных и высших учебных заведениях. |

|

1956 |

К.ф.»Весна на Заречной улице», режиссёра М.М.Хуциева и «Дело Румянцева» режиссёра И.Е.Хейфица. |

|

1956 |

Н.Н.Семёнов — лауреат Нобелевской премии в области химии |

|

15 августа |

Учреждение Ленинских премий вместо Сталинских. |

|

1957 ( 28.07.- 11.08) |

6-ой Международный фестиваль молодёжи и студентов в Москве |

|

1957 |

Открытие в Москве театра «Современник» |

|

1958 |

П.А.Черенков, И.Е.Тамм, М.М.Франк- лауреаты Нобелевской премии в области физики |

|

1958 |

Реформа образования. Цель: укрепление связи школы и производства. Направления: -Введение обязательного восьмилетнего образования -получение среднего образования через школу рабочей молодёжи, техникум, трёхгодичную школу с обязательным производственным обучением -получение высшего образования только при наличии производственного стажа. Последствия: -текучесть кадров на производстве — низкий уровень трудовой и производственной дисциплины молодёжи |

|

Расширение сети НИИ, создание Сибирского филиала АН СССР |

|

|

1960, 17 ноября |

В Москве открыт Университет дружбы народов- подготовка специалистов из стран «третьего мира». |

|

1962, 1 декабря |

Посещение Н.С.Хрущёвым выставки в Манеже, начало борьбы по искоренению буржуазных направлений в искусстве. 17 декабря он выступил перед деятелями искусства с поучением, как надо создавать высокоидейные произведения. |

|

1962 |

Л.Д.Ландау — лауреат Нобелевской премии в области физики |

|

1962 |

Напечатан рассказ А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». |

|

1964 |

Н.Г.Басков, А.М.Прохоров — лауреаты Нобелевской премии в области физики |

|

Итоги:

|

|

|

Меры по обеспечению безопасности |

|

|

20 августа 1953 |

Испытание водородной бомбы |

|

1956 |

Одностороннее сокращение армии на 1.2.млн. человек. |

|

1957 |

Запуск первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты |

|

Внешняя политика. Отношения с Восточной Европой |

|

|

1953 |

Подавление восстания в Венгрии |

|

Перемирие с Кореей |

|

|

14 мая 1955 |

Создание ОВД — Организации Варшавского Договора ( Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия), договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. |

|

1955 |

Договор о нормализации отношений с Югославией |

|

1956,2 марта |

Разгон демонстрации молодёжи в Тбилиси под сталинскими лозунгами |

|

1956, 17 марта |

Роспуск Коминформа (Информационного бюро коммунистических и рабочих партий) |

|

1956 (23.10- 4.11.) |

Подавление восстания в Будапеште против коммунистического режима |

|

1956, октябрь |

Декларация об отказе от вмешательства в дела других социалистических стран |

|

1960 |

Начало разногласий с Китаем, отзыв советских специалистов |

|

1961 |

Начало возведения Берлинской стены, разделившей ГДР и ФРГ.(Будет снесена лишь в 1989г.) |

|

1963 |

Полный идеологический разрыв с Китаем, обмен письмами между ЦК компартии СССР и Китая |

|

Внешняя политика. Отношения с Западом |

|

|

1954 |

СССР вступил в ЮНЕСКО— международную организацию по вопросам образования, науки и культуры и ООН и Международную Организацию Труда (МОТ) |

|

1955 |

Мирный договор с Австрией |

|

1956 |

Дипломатические отношения с Японией |

|

1956 |

Суэцкий кризис, поддержка Египта |

|

1959, 15-27.09 |

Первый визит главы правительства СССР в США, встреча Н.С.Хрущёва с Президентом США Д.Эйзенхауэром. |

|

1959 |

Декларация СССР о всеобщем и полном разоружении, на сессии ООН Декларация была принята. |

|

1960, май |

Шпионский полёт Пауэра, советские ПВО сбили его под Свердловском, летчик катапультировался. Позже его обменяли на советского разведчика Абеля. Н.С.Хрущёв потребовал от президента США Эйзенхауэра извинения, но не получил его. Тогда покинул Парижскую конференцию по Берлину ( май, 1960) |

|

1962 |

Карибский кризис с США( президент Д.Кеннеди), вызванный размещением советских войск на Кубе с августа 1962.Демонтаж и вывоз ракет. |

|

1963,13 июля |

Подписание Великобританией, СССР и США Московского договора о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе. |

|

Итоги:

|

Государственные и партийные деятели при Н.С.Хрущёве

Первый секретарь ЦК ПСС

Н.С.Хрущёв- с 7 сентября 1953- 14 октября 1964

Председатели Президиума Верховного Совета СССР

К.Е.Ворошилов- с 15.03.1953 – 7.05.1960

Л.И.Брежнев- с 7 мая 1960- 15 июля 1964

А.И.Микоян – с 15 июля 1964

Председатели Совета Министров СССР

Г.М.Маленков- 5 марта 1953- 8 февраля 1955

Н.А.Булганин – с 8 февраля 1955- 27 марта 1958

Н.С.Хрущёв- с 27 марта 1958- 15 октября 1964

Министры обороны

Н.А.Булганин- с 15 марта 1953- 9 февраля 1955

Г.К.Жуков- с 9 февраля 1955- 26 октября 1957

Р.Я.Малиновский- с 26 октября 1957

Министры внутренних дел

Л.П.Берия- с 5 марта 1953- 26 июня 1953 — министр внутренних дел

С.Н.Круглов – с 26 июня 1953- 31 января 1956

Н.П.Дудоров- с 31 января 1956- 7 мая 1960

Министры иностранных дел

В.М.Молотов — 5 марта 1953-1 июня 1956

Д.Т.Шепилов -1 июня 1956- 15 февраля 1957

А.А.Громыко – с 15 февраля 1957 г.

Министры культуры СССР

П.К.Пономаренко – с 15 марта 1953- 9 марта 1954

Г.Ф.Александров – с 9 марта 1954- 10 марта 1955

Н.А.Михайлов – с 21 марта 1955- 4 мая 1960

Е.А.Фурцева- с 4 мая 1960

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Первые радикальные шаги Хрущева – критика культа личности Сталина и другие политические изменения.

Эпоху Хрущева называют «оттепелью» — периодом смягчения тоталитарного режима, предоставлением некоторых свобод во всех сферах жизни общества. «Оттепель» произошла и в политической сфере.

Одной из идей Хрущева (как и Берии с Маленковым) была идея критики культа личности Сталина.

В 1956 году состоялся XX съезд КПСС, на котором с докладом «О культе личности и его последствиях» выступил Первый секретарь ЦК Н. С. Хрущёв. Он обвинил своего предшественника в развязывании массовых репрессий, в установлении единовластия, которое привело к тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны и во многом другом.

Доклад Хрущева вызвал потрясение и сомнение у слушателей. Развенчание культа личности вождя народов имел, с одной стороны, положительный эффект и последствия.

-

Впервые было сказано о незаконном характере репрессий 1930-1940-х годов, что демократизировало общественное мнение, раскрепостило его.

-

Начался еще более масштабный, чем при Берии, процесс реабилитации жертв сталинских репрессий (так, были реабилитированы целые народы – в 1957 году Верховный совет СССР разрешил вернуться на историческое место жительства репрессированным и выселенным в годы войны калмыкам, чеченцам, ингушам)

-

В 1956 году ЦК КПСС выпустило постановление «О преодолении культа личности и его последствиях», который был прочитан на партийных собраниях по всей стране. Люди избавились от страха, произошло раскрепощение сознания.

-

За политическими изменениями последовали и культурные – была ослаблена цензура, начали печататься те произведения, что были запрещены в сталинскую эпоху. Атмосфера «оттепели», десталинизация сформировала поколение советских граждан, названных «шестидесятниками», которые сохранили дух и ценности этого либерального десятилетия.

Однако были и негативные черты десталинизации.

-

Выступление Хрущева раскололо общество на сторонников и противников разоблачения культа личности.

-

Ухудшились отношения со странами социалистического лагеря (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности).

-

Десталинизация, начавшаяся в 1950-х годах, не была завершена. В середине 1960-х годов она была свернута, начали предприниматься попытки пересмотреть решения XX съезда КПСС.

Руководство СССР не понимало или не хотело понимать того, что истоки преступлений сталинского режима кроются в существующей политической системе. Вопрос о проблемах системы не ставился в принципе. Во всем винился один конкретный человек — Сталин, что было, конечно, далеко не объективно.

Помимо развенчания культа личности, в политической сфере хрущевской эпохи произошли и другие изменения. На XXII съезде КПСС в 1961 году была принята программа построения коммунизма в СССР к 1980 году. Для построения коммунизма предполагалось решить три задачи:

-

построить материально-техническую базу коммунизма (достигнуть наивысшей в мире производительности труда и обеспечить самый высокий жизненный уровень населения);

-

перейти к коммунистическому самоуправлению (повысить инициативу на местах, избавиться от чрезмерной бюрократизации);

-

воспитать нового, всесторонне развитого человека.

Развитие сельского хозяйства:

Еще Маленков в 1953 году на сессии Верховного Совета заговорил о развитии сельского хозяйства. Хрущев, избранный в сентябре 1953 Первым секретарем, подхватил эту идею.

В период с 1953 по 1958 были проведены следующие экономические реформы:

Повышение закупочных цен на те товары, которые колхозники должны были принудительно продавать государству, списание с колхозов долгов за прошлые года и увеличение финансирования деревни.

Итог: повышение закупочных цен все равно не смогло компенсировать всех затрат производства, но цены стали более обоснованными; это повысило благосостояние колхозников.

Введение паспортов, появление пенсий для колхозников, ликвидация налогов на ЛПХ (личное приусадебное хозяйство) и разрешение его увеличить.

Итог: демократизация деревни, повышение благосостояния колхозников за счет расширения личного огорода (ЛПХ).

Направление 30 тысяч партийных работников в слабые колхозы для укрепления руководящих кадров и увеличения колхозного производства (так называемое движение «тридцатитысячников»).

Итог: тридцатитысячники были поставлены председателями колхозов, пытались административными методами увеличить производительность колхозов (эти действия были более-менее успешны).

Реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции (РТС) и продажа техники колхозам. Трактора и комбайны не отдали колхозникам, а заставили их выкупить эту технику в сжатые сроки (за год) по высоким ценам.

Итоги: финансовые трудности в колхозах, отъезд технических кадров в город (так как раньше работники МТС считались рабочими, а после реорганизации МТС в РТС они бы стали считаться колхозниками и лишились бы своих преимуществ).

Освоение целинных (то, что никогда не обрабатывалось, не пахалось) и залежных (те участки, что раньше пахали, но давно забросили) земель.

Итоги: освоение целины дало 42 миллиона га новых полей. Но экстенсивный путь развития сельского хозяйства (увеличение производства за счет новых посевных площадей, а не путем улучшения технологии и/или использования передовой техники) привел только к временному результату.

Но такие либеральные реформы продолжались лишь до 1958 года. В конце 1950-х годов началось навое закручивание гаек. Колхозы, финансово ослабленные после принудительной скупки МТС в свою собственность, испытали на себе новый административный нажим.

ЛПХ начали уменьшать в размерах, так как это, по мнению партийных деятелей, порождало собственнические интересы и препятствовало построению коммунизма на деревне.

Итог: сокращение личных огородов и садов негативно отразилось на экономическом благосостоянии отдельных жителей.

Стремление к увеличению заготовок мяса обусловило призыв Хрущева продавать личный скот колхозу, а взамен покупать у этого же колхоза (или получать за трудодни) мясо-молочную продукцию.

Итог: убой молочных коров (деревенские жители забивали скот, чтобы не продавать его колхозам, а побыстрее съесть самим), изымание скота у населения и как следствие — резкое снижение поголовья скота в СССР.

Снижение поголовья скота вызвало беспокойство у руководства СССР. Ликвидировать мясо-молочную проблему (а заодно и кормовую, ведь стебли кукурузы можно отдавать на корм скоту) решено было с помощью посевов кукурузы («царицы полей»).

Итог: провал кукурузной кампании из-за климатических условий ряда районов (кукурузу было предписано высаживать даже на территориях Крайнего Севера).

Чуда не произошло, кукуруза не решила сельскохозяйственных проблем. Тогда было решено стимулировать животноводство повышением в 1,5 раза цен на мясо.

Итог: новые цены не вызвали количества мяса, но вызвали волнения в городах. Крупнейшее из них – в Новочеркасске – было подавлено силой (демонстрацию рабочих расстреляли). Кроме того, ради решения продовольственной проблемы, началась закупка американского зерна из-за границы.

Был принят новый семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965)

Итог: план провален. Вместо плановых 70% рост составил 15%.

Преобразования в промышленности:

СССР продолжал оставаться могучей промышленной державой. Приоритет делался на тяжелую промышленность (производство средств производства, машиностроение, металлообработка). Однако легкая и пищевая промышленность тоже развивались (и рост был двукратным в эпоху Хрущева). Таких высоких темпов роста и развития можно было достичь только используя жесткие методы административно-командного управления экономикой, путем установления пятилетних планов с многочисленными плановыми показателями, которые надо было выполнять.

С одной стороны, такая политика себя оправдывала. Достижения СССР в промышленности доказывают верность курса:

1. Так, в 1954 году в Обнинске была запущена Атомная электростанция (АЭС). СССР стал первой страной в мире, который сумел использовать атом в мирных, а не военных целях;

2. В 1957 на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин», что также демонстрирует экономическое превосходство Советского союза.

С другой стороны, плановая экономика начинает потихоньку себя изживать, экономический рост в конце эпохи Хрущева замедляется. Этому есть несколько объяснений:

-

На всем протяжении 1950-1960-х годов продолжал сохраняться высокий удельный вес малоквалифицированных рабочих, занятых тяжелым ручным, а не механизированным, трудом (40% в промышленности, 75% в сельском хозяйстве);

-

Сохранялась и диспропорция в экономике – тяжелая промышленность и космическая гонка «съедали» большую часть бюджета в ущерб легкой и пищевой промышленности.

Во второй половине 1950-х годов произошли реформы управления промышленностью

1. Первая реформа — это переход от отраслевого (вертикального) к территориальному (горизонтальному) принципу управления, ликвидация 10 промышленных министерств, создание вместо них региональных совнархозов.

Реформа преследовала благородную цель: приблизить управление к местам и увеличить их инициативу, разрушить ведомственную монополию, сбалансировать экономическое развитие регионов и укрепить внутри их хозяйственные связи, тем самым увеличив и ускорим экономическое развитие.

Однако реформа, снизившая административно-бюрократический нажим центра, в итоге обернулась еще большей бюрократизацией. В условиях децентрализации экономики нельзя было проводить единую политику. Укрепив экономические связи внутри регионов, она разрушила эти связи между ними, породила феномен перетягивания финансового одеяла и местничество (регионы требовали себе большего финансирования в ущерб другим регионам).

Чтобы преодолеть местничество, решено было создать ВСНХ – Высший совет народного хозяйства – которому бы подчинялись региональные СНХ. Система стала запутанной, уровень бюрократизма вырос.

2. Вторая реформа – переход от пятилетних планов к семилетним. Необходимость решения ряда важнейших экономических проблем, выходящих за пределы принятого в 1956 году шестого пятилетнего плана, заставили руководство страны принять семилетний план (первая семилетка), одобренный XXI съездом КПСС (1959).В целом реформа оказалась удачной для тяжелой промышленности – предприятия группы «А» перевыполнили его на 4%, но предприятиям группы «Б» и сельскому хозяйству выполнить план не удалось.

Социальная политика Н. С. Хрущева:

В период «Оттепели» большое внимание уделялось благосостоянию людей. Среди приоритетных направлений социальной политики Хрущева можно выделить:

-

Повышение уровня жизни путем увеличения денежных доходов

-

Улучшение условий жизни и труда граждан

-

Повышение качества среднего образования

Так, во время правления Хрущева:

1. Осуществлялось регулярное повышение зарплат;

2. Снижалась продолжительности рабочей недели;

3. Для рабочих происходило снижение пенсионного возраста, увеличение размера пенсий;

4. Колхозникам выдали паспорта и назначили пенсии;

5. Была проведена отмена обязательных государственных займов денежных средств у населения;

6. Было начато широкомасштабное жилищное строительство (доступное жилье, знаменитые «хрущёвки»).

7. Были отменены все виды оплаты за обучение и проведена школьная реформа, предполагавшая введение «политехнического» профиля (соединение обычного обучения в школе с трудом).

8. Кроме того, была проведена денежная реформа 1961 года, которая носила технический характер. Произошло уменьшение размера денежных банкнот и произведена деноминация (изменение номинала, значение денежных единиц (были введены банкноты со значением 10, 25, 50, 100 рублей)). Это упростило товарно-денежные отношения, так как раньше в обороте были такие значения, как полкопейки, например.

В то же время, эпохе известны и негативные изменения в социальной политике:

-

Так, были снижены тарифные расценки на производстве (за ту же выработку продукции получаешь меньше);

-

Происходил рост цен на продукты (в 1962 году руководство СССР попыталось решить мясо-молочную проблему путем увеличения цен на соответствующие товары для стимулирования этой области);

-

При Хрущеве возникла продовольственная проблема — государство начало закупать зерно у Америки из-за провалившейся кукурузной кампании.

Покорение космоса:

На космическую гонку времен Хрущева тратились огромные средства. Достигнутые успехи были тоже велики:

-

В 1955 в Казахстане строится космодром «Байконур»;

-

В 1957 в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли;

-

12 апреля 1961 первый космический корабль, пилотируемый Ю. А. Гагариным, открыл человечеству дорогу в космос (запасным пилотом Гагарина был Г. Титов);

-

В 1963 году полет в космос совершила первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова;

-

А в 1965 г. А. А. Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

Причин для недовольства политикой Хрущева, как можно видеть на слайде выше, было предостаточно. Конкретными проявлениями кризиса были:

1. Повышение цен на мясо-молочные продукты и последовавшее за этим демонстрация в Новочеркасске, разогнанная силой;

2. Начало ввоза зерна из-за границы вследствие неудачной кукурузной кампании;

3. Введение талонов на еду в ряде регионов из-за продовольственного кризиса, вызванного неудачами в сельском хозяйстве.;

4. Обнищание колхозов из-за необходимости выкупить МТС за один год по высоким ценам и из-за сокращения ЛПХ;

5. Сложившая диспропорция в экономике (легкая промышленность развита слабее тяжелой);

6. Сложившаяся ситуация излишней громоздкости и нелепости бюрократического аппарата из-за непродуманной управленческой реформы;

7. Постоянные обострения международных кризисов;

8. Откат от политики «оттепели» в культуре (травля Пастернака, разгром Хрущевым выставки в Манеже).

Все эти кризисные явления привели к отставке Хрущева в 1964 году. Он был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме» и снят со всех постов.

С одной стороны, его отставка выглядела как своеобразный «дворцовый переворот»: он был смещен в итоге сговора представителей партийно-государственного руководства (председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный, заместитель председателя Совета министров СССР Д. С. Поляновский, председатель комитета партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин). Партийно-государственной верхушке было за что недолюбливать Первого секретаря — решения и действия Н.С. Хрущева, с точки зрения номенклатуры, часто были излишне самостоятельными. Кроме того, он затронул интересы номенклатуры многочисленными преобразованиями органов управления и внутрипартийными перестановками кадров.

С другой стороны, это не было беспочвенным изъявлением воли элиты. Нарастающее недовольство населения СССР, неудача реформ, снижение уровня жизни (повышение цен на мясо и молоко, нехватка зерна в стране и др.) свидетельствовали о серьезном общественном недовольстве. В оппозицию Хрущеву встали целые пласты советского населения: интеллигенция упрекала Н. С. Хрущева в ограниченности демократизации, непоследовательной десталинизации, нападках на творчество ряда представителей культуры; военные были недовольны непоследовательностью внешней политики и сокращением армии.

Все это предопределило судьбу Первого секретаря. Его не убили, как когда-то Берию, но отправили на пенсию писать мемуары.

Культура эпохи «оттепели»

Культурная политика Хрущева была весьма противоречива.

С одной стороны произошла «оттепель» ‒ демократизация, ослабление контроля государства над этой сферой жизни людей:

-

Так, в июне 1957 года в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских юношей и девушек. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот мероприятий.VI всемирный фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира.

-

В СССР немного ослабла цензура и начали печататься те произведения, которые были запрещены в Сталинскую эпоху (например, Стихи Цветаевой и Мандельштама).

-

В 1962 году открылась выставка авангардистов в Манеже. В условиях господства соцреализма это было взрывным событием!

-

В 1960-е годы активное распространение получает литература «самиздата» и «тамиздата». Название «самиздат» появилось в народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат», «Политиздат» и обозначало способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. «Тамиздатом» назывались запрещённые книги и журналы, изданные «там», то есть за рубежом.

С другой стороны, культурная политика все также испытывала на себе тоталитарный контроль:

-

В конце 1950-х годов Б. Пастернак опубликовал свое произведение «Доктор Живаго» за границей. За этот роман он в 1958 году получил нобелевскую премию по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства – доходило до требований выслать «клеветника» и «предателя», осмелившегося напечатать роман за границей, из страны. Пастернак был вынужден отказаться от премии.

-

Выставку авангардистов в Манеже, о которой было сказано выше, в 1962 году посетил Хрущев. Руководитель СССР, будучи неподготовленным к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их творчество, использовав нецензурные выражения: «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! … Что это такое? Вы что — мужики или […] проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? […] Очень общо и непонятно […] я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»

Лекция № 15

Тема: СССР в послевоенный период и Хрущевское десятилетие

Цель лекции: сформировать знания студентов об основных тенденциях внешней политики СССР и этапах ее развития после войны, причинах сворачивания экономических реформ в 194649гг., развертывании Сталиным нового витка репрессий, борьбе за власть после смерти Сталина, развитии экономики СССР в 195364гг., субъективизме и волюнтаризме Н.С.Хрущева.

План лекции

1. Внешняя и внутренняя политика СССР в послевоенный пери-

од. СССР и мировое сообщество.

2. Ужесточение режима и апогей культа личности И.В.Сталина.

3. ХХ съезд КПСС и его последствия.

4. Укрепление личной власти Н.С.Хрущева и усиление сопротивления реформам.

5. Культура, образование и наука.

1. Внешняя и внутренняя политика СССР в послевоенный период. СССР и мировое сообщество

Окончание второй мировой войны породило новую ситуацию на планете. В отличие от США, значительно усиливших свои позиции, европейские страны из лагеря победителей вышли из войны с ослабленной экономикой. Еще сложнее обстояли дела в СССР. С одной стороны, небывало возрос международный вес Советского Союза и без его участия теперь не решалась ни одна крупная проблема международных отношений. В то же время экономическое положение СССР было сильно подорвано. В сентябре 1945 г. сумма прямых потерь, причиненных войной, оценивалась в 679 млрд. рублей, что в 5,5 раз превышало национальный доход

СССР в 1940 г.

Внешняя политика. В первые месяцы после поражения Германии и капитуляции Японии советское правительство всячески старалось создать образ СССР как миролюбивого государства, готового к поиску компромиссов в решении сложных мировых проблем. Оно подчеркивало необходимость обеспечить благоприятные международные условия для мирного социалистического строительства в СССР, развития мирового революционного процесса, сохранения мира на Земле.

Но так продолжалось недолго. Внутренние процессы, а также кардинальные перемены в международной обстановке привели к ужесточению советским руководством политико-доктринальных установок, определявших конкретные цели и действия отечественной дипломатии, направления идеологической работы с населением.

В борьбе за влияние в мире бывшие союзники по войне с Германией разделились на два противостоящих друг другу лагеря. Между СССР и США, Востоком и Западом началась гонка вооружений и политическое противоборство, получившее название «холодной войны».

Сталинское руководство стремилось создать в Европе и, по возможности, в мире антиамериканский блок, кроме того, страны Восточной Европы воспринимались как «санитарный кордон» против американского влияния. С этой целью советское правительство всемерно поддерживает коммунистические режимы в Восточной Европе (где к 1949 г. произошли «социалистические революции»), коммунистическое движение в Греции (попытка организовать здесь коммунистический переворот провалилась в 1947 г.), негласно ввязывается в корейскую войну (1951-1954 гг.) на стороне прокоммунистически настроенной Северной Кореи. В 1949 г. конфликт между США и СССР привел к расколу Германии на ФРГ и ГДР, где неразрешенной осталась проблема Западного Берлина.

Советский Союз развернул широкомасштабную помощь странам народной демократии, создав для этой цели специальную организацию — Совет экономической взаимопомощи (1949 г.). Спустя несколько лет СССР объединил часть из них в военно-политический союз — Организацию Варшавского Договора (1955

г.).

Состав Организации Варшавского договора /1955-1990гг./: Албания /до 1968г./, Болгарии, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия.

Состав Совета экономической взаимопомощи /19491990гг./: Албания/ до 1962г./, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Монголия, Польша, Румыния.

Активно содействовала наша страна коммунистическим партиям и движениям в западных государствах, росту освободительного движения в «третьем мире» и созданию стран «социалистической ориентации».

Конфронтационной риторике и соответствующей политике советской стороны США и их западные партнеры противопоставили взятую на вооружение с 1947 г. доктрину «сдерживания коммунизма», носившую не менее конфронтационный характер и адекватную ей политику. США была оказана широкомасштабная экономическая помощь западным странам («план Маршалла»), создан военно-политический союз этих государств во главе с США (НАТО, 1949 г.), размещена у границ СССР сеть американских военных баз (Греция, Турция), поддерживались антисоциалистические силы внутри стран советского блока.

Восстановление экономики СССР. Несмотря на одержанную победу, возвращение к мирной жизни было трудным. Слишком велики были потери, понесенные Советским Союзом в годы войны. Было разрушено и уничтожено 1710 городов и поселков городского типа, более 30 тысяч сел, около 32 тысяч промышленных предприятий, почти 100 тысяч колхозов и совхозов, более половины городского жилого фонда и 30 процентов домов сельских жителей. В два раза сократилось производство зерна и мяса. Страна потеряла 30 процентов своего национального богатства. Огромными были людские потери — по меньшей мере, 27 миллионов человек.

На выбор путей восстановления экономики СССР непосредственным образом повлияли оценка и действия советского руководства в международной области. Причем, в развернувшейся напряженной дискуссии при рассмотрении в 1945-1946 гг. проекта четвертого пятилетнего плана победу одержали сторонники возврата к довоенной модели экономического развития. Главную роль среди них играли Г. М. Маленков и Л. П. Берия, поддерживаемые руководителями тяжелой промышленности. Опираясь на исследования экономиста Е. С. Варги, они утверждали, что капитализм справляется со своими внутренними противоречиями. Все это делало, по их мнению, международную обстановку очень тревожной, тем более что обладание атомной бомбой давало западным государствам явное военное превосходство над СССР. При таком подходе ускоренное развитие военно-промышленной базы нашей страны представлялось абсолютным приоритетом.

Победе консервативной тенденции способствовал неурожай 1946 г. Голод свирепствовал в большинстве областей Черноземной полосы Средней и Нижней Волги, Южного Урала, Западной Сибири, Украины и в соседних с ней областях Белоруссии, Молдавии. В конце 1946 г. не было обеспечено хлебом более 100 млн человек.

До конца 1947 г. в стране сохранялась карточная система на основные виды продовольственных и промышленных товаров. Сами крестьяне, не имея паспортов, не могли покинуть деревню и кормились в основном за счет приусадебных участков, получая за работу в колхозе символические трудодни. Голод, в свою очередь, спровоцировал огромную волну преступлений. Лишь в 1947 г. за уголовные преступления было осуждено более 1,3 млн. человек. Из них большую часть составляли хищения государственного хлеба.

Неурожай, преступность послужили предлогом для ужесточения контроля над крестьянством. В 1947-1948 гг. правительство прибегло в отношении колхозников к мерам принуждения, которые напомнили о худших временах первой пятилетки. Два указа, принятые 4 июня 1947 г. и близкие по духу закону от 7 августа 1932 г. об охране социалистической собственности, предусматривали от 5 до 25 лет лагерей за всякое «посягательство на государственную или колхозную собственность». Под предлогом укрепления дисциплины началось преследование колхозников, рабочих совхозов и единоличников. Жители деревни назвали это «вторым раскулачиванием», которое в основных чертах повторило раскулачивание 30-х годов: насильственное изъятие зерна наращивание госзапасов и экспорта хлеба, высылка непокорных в отдаленные места.

Соответствующие меры стимулировали массовый отток крестьян в города: около 8 млн. сельских жителей покинули свои деревни в 1946-1953 гг. По сути, именно в эти годы возникают те безлюдные деревни, которые ныне исчисляются тысячами. В конце 1949 г. экономическое и финансовое положение колхозов настолько ухудшилось, что правительству пришлось разработать ряд хозяйственных мер, провести дискуссии о сельскохозяйственной политике. Важное место отводилось укрупнению колхозов. С 1950 по 1952 гг. их количество сократилось с 252 тыс. до 94 тыс.

В промышленности первые послевоенные годы были отмечены бурным ростом (1946-1948 гг.) основных производств. По официальным данным, уже в 1948 г. объем промышленного производства достиг довоенного уровня, а в 1950 г. превысил его на 73 процента. Только в 1948—1950 гг. было введено в строй свыше 6 тысяч крупных промышленных предприятий. При этом тяжелая промышленность увеличила производство в два раза. Этим успехам способствовал не только самоотверженный труд советских людей, но и максимальная концентрация ресурсов, достигнутая за счет «экономии» на сельском хозяйстве, легкой промышленности и социальной сфере. Немалую роль сыграли и репарации с Германии (4,3 млрд. долларов). Они обеспечили обновление значительной части станочного парка промышленности.

Общий уровень жизни населения оставался низким. Сильная инфляция резко снизила покупательную способность рубля. В декабре 1947 г. была проведена денежная реформа, носившая конфискационный характер. Вклады населения в сберкассах 10 тыс. рублей и более уменьшались на 2/3. Лица, хранившие деньги вне сберкасс, получали один новый рубль вместо 10 старых. Одновременно была отменена карточная система. В результате многие виды товаров, продававшиеся по коммерческим ценам, сделались недоступными для широких слоев населения. Именно поэтому в 1947—1950 гг. цены на товары массового спроса директивно снижались 5 раз, хотя и в 1950 г. они более чем в 3 раза превышали средний довоенный уровень, а заработная плата увеличилась за это же время лишь на 50 проц. Впоследствии этот процесс отложился в массовом сознании как «сталинские регулярные снижения цен».

Крупным политическим и организационным мероприятием стала массовая демобилизация советских воинов из Вооруженных Сил, которая завершилась к началу 1948 г. Всего было проведено шесть ее очередей. Первая и вторая — в 1945 г., третья — с мая по сентябрь 1946 г. и остальные очереди — в 1947 г. Численность Вооруженных Сил сократилась с 11,4 млн. человек в 1945 г. до 2,9 млн. чел. в 1948 г. При демобилизации из армии ушло значительное количество офицеров. Из числа уволенных 287 тыс. офицеров и генералов более 100 тыс. составляли медицинские работники и 46 тыс. — учителя. Вместе с тем, проводя сокращение Вооруженных Сил и демобилизацию офицерского состава, принимались все меры, чтобы в армии были оставлены лучшие военные кадры.

Лучшие умы и огромные ресурсы были брошены на создание новых видов вооружений и, прежде всего, атомной бомбы. В результате усилий советских конструкторов и разведчиков, «позаимствовавших» у американцев важные атомные секреты, уже в 1949 г. Советский Союз создал свою ядерную бомбу. А в 1953 г. СССР первым в мире испытал водородное оружие.

2. Ужесточение режима и апогей культа личности И.В.Сталина.

Закончившаяся война привнесла в менталитет советского народа известные изменения, которые, с одной стороны, идеализировали довоенный период, окрашивали его в радужные тона памятных праздников и общего энтузиазма. Вместе с тем, уже с 1947 г. наблюдался «психологический надлом» людей, решение социальных проблем которых откладывалось на более поздние времена. С другой стороны, вернувшиеся с фронта воины, побывавшие в европейских странах, привнесли критический настрой в советское общество.

Миллионы людей, побывав за границей в составе действующей армии, смогли сами оценить достижения западной цивилизации и сравнить их с положением в собственной стране, поколебали утвердившиеся стереотипы и вызвали у советских людей интерес и симпатии к Западу. К январю 1953г. в СССР было репатриировано 5,46 млн. советских граждан, оказавшихся за границей в годы войны. Свыше 500 тыс. — по различным причинам осталось за границей.

Однако общественным ожиданиям не суждено было сбыться. Более того, реакция властей на нарождающиеся настроения оказалась неадекватно резкой. Уже в 1946 г. состоялись процессы над молодежными группами, квалифицированными как «антисоветские» и «террористические». В 1947 г. были созданы так называемые «суды чести» для «борьбы с поступками, роняющими честь и достоинство советского работника».

Вождь и его окружение стремились вытравить из народного сознания симпатии к Западу, усилить идеологическую изоляцию страны, разжечь шовинистические и антисемитские чувства, воссоздать образ внутреннего врага. Был взят курс на восстановление довоенных репрессивных порядков в стране. В этих целях большинство репатриированных военнопленных, вместо возвращения домой, были отправлены или в лагеря, или приговорены к ссылке и принудительным работам по восстановлению разоренных войной районов.

На Западной Украине и в Прибалтике подавлялось сопротивление установлению советской власти и коллективизации. К 1950 году прекратила существование Украинская повстанческая армия (руководитель — Р.Шухевич). Из 250 тыс. активных членов боевых отрядов Организации украинских националистов (ОУН) было убито 55 тыс., а 50-60 тыс. ушло на Запад через Словакию и Польшу. Сражаясь за национальную самостоятельность Украины, бойцы ОУН отличались особой жестокостью по отношению к противнику. По данным академика М.Семиряги от их рук погибло 60 тыс. советских граждан, в том числе 50 православных священников, около 70 секретарей партийных и комсомольских организаций, 25 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, более 30 тыс. активистов советской власти (в т.ч. учителей, специалистов различных профилей).

К 1950 г. было практически закончено и насильственное образование колхозов в западных районах. Так, если в 1948 г. удельный вес коллективных хозяйств в Латвии не превышал 2,4 проц., то в 1950 г., здесь было обобществлено 90,8 проц. хозяйств по той же модели, как и во всей стране в 1929-1933 гг. Проведенные советскими и партийными властями мероприятия в Западной Украине и Прибалтике способствовали сохранению здесь напряженности в национальных отношениях в последующие десятилетия.

Одновременно развернулась кампания по восстановлению несколько ослабленного во время войны контроля за интеллектуальной жизнью страны. Усилился тоталитарный диктат в сфере культуры и искусства. В творчестве художников, публицистов и т.д. властями обнаруживались так называемые — «заграничное влияние», «западное упадничество», «мелкобуржуазный индивидуализм». Идеологическое руководство этой кампанией осуществлялось лично секретарем ЦК А. А. Ждановым. 14 августа 1946 г. ЦК партии обрушился на журналы «Звезда» и «Ленинград» (первый получил выговор, а второй был закрыт) за то, что они стали проводниками «идеологии, чуждой духу партии», особенно за публикации произведений поэтессы А. Ахматовой и сатирика М.Зощенко. Уже 4 сентября того же года новое постановление ЦК подвергло критике «безыдейные» фильмы («Большая жизнь», «Адмирал Нахимов» и вторую серию фильма «Иван Грозный»).

Гонениям со стороны идеологических органов подверглась наука. В области естествознания господствовала «школа» академика Т. Лысенко, объявившая войну генетике как «буржуазной лженауке». Такая же участь постигла и кибернетику, которой в недалеком будущем предстояло изменить облик всей человеческой цивилизации. В конце 40-х — начале 50-х гг. прошли огромные «дискуссии» по философии, биологии, языкознанию, политэкономии. В ходе них ряд ученых заявил о необходимости использования опыта западных цивилизаций в различных сферах жизни советского общества.

Подобные проявления в среде советской интеллигенции вызвали вполне определенную реакцию тоталитарного государства. В 1948 г. возобновились массовые репрессии, политические процессы и чистки. Органы государственной безопасности сфабриковали новые дела: «ленинградское», «мингрельское», «дело космополитов». В 1949 г. была развернута кампания борьбы с «безродными космополитами», которые якобы выступали против советского патриотизма, преклоняясь перед западом. Незадолго до смерти И. Сталина в январе 1953 г. возникло дело «врачей-убийц», которое было использовано для нагнетания антисемитизма. В 1949 г. были репрессированы председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов и многие другие видные советские и партийные функционеры. Был уничтожен весь состав Еврейского антифашистского комитета, завоевавшего в годы войны авторитет во всем мире. Инициатива травли, по свидетельству К. Симонова, исходила лично от дряхлеющего генералиссимуса, которому повсюду грезился американско-сионистский заговор.

К началу 1950-х годов «население ГУЛАГа» составило 2,5 млн. заключенных (без спецпереселенцев). В 1948 г. созданы лагеря «специального режима», в которых в очень тяжелых условиях содержались лица, осужденные за «антисоветские» или «контрреволюционные акты». Подневольный труд узников ГУЛАГа использовался не только в промышленности или строительстве. Имена таких заключенных, как Туполев, Королев, Глушко, Мясищев, Минц и многих других ученых, были связаны с деятельностью Особых конструкторских бюро (ОКБ), так называемых «шарашек». В 1948-1953 гг. произошли несколько восстаний заключенных. Наиболее известные из них были в Печоре (1948 г.), Салехарде (1950 г.), Экибастузе (1952 г.), Воркуте и Норильске

(1953г.).

Состав ГУЛАГа к марту 1953 г.: в лагерях — 1727970 чел., в колониях — 740554 чел., всего — 2468524 чел., в т.ч. политических — 465000чел.

Апогей культа личности Сталина. Объективно этому сопутствовала роль Сталина в организации победы в войне: организаторский талант, умение находить требуемых людей в текущей ситуации. Для рядовых советских граждан Сталин стал символом СССР, социализма, государственной независимости и победы. Празднование в декабре 1949 г. семидесятилетия вождя превратилось в общегосударственное торжество. В течение недель газеты перечисляли тысячи подарков, присланных Сталину в знак признательности со всех концов света. К этому времени вождь фактически окончательно отказался от большинства ленинских завещаний, стал маршалом, генералиссимусом и Председателем Совета Министров. Последовательно игнорировались принципы партийной жизни: тринадцать с половиной лет, с марта 1939 г. по октябрь 1952 г. не созывались съезды и пять с половиной лет, с февраля 1947 г. по октябрь 1952 г., — пленумы ЦК. Даже Политбюро почти никогда не собиралось в полном составе из-за введенной Сталиным практики «малых комиссий» (полностью незаконной с точки зрения Устава партии) с расплывчатыми полномочиями. Росли подозрительность и недоверие Сталина к окружающим и ранее близким ему людям (устанавливалась слежка, прослушивались телефонные переговоры и т.д.). Постоянно возрастала роль его личного секретариата. Уже к концу 1945 г. виднейшие военачальники получили назначения в отдаленные районы и были почти полностью удалены из политической жизни. Наиболее популярный из них — Г. К. Жуков — был отправлен командовать сначала Одесским военным округом, затем — Уральским и с 1946 г. о нем почти не писали. Постоянные кадровые перестановки увенчались избранием 16 октября 1952 г. на пленуме ЦК вместо «узкого» Политбюро, расширенного президиума ЦК, в который вошли 25 членов и 11 кандидатов. Готовились новые перестановки и репрессии.

Смерть вождя. Ночью 3 марта 1953 г. И.Сталин скончался. Реакция на его смерть была неоднозначной. Узники ГУЛАГа и те, кто существенно пострадал от произвола властей, радовались, что сумели пережить вождя. Однако подавляющее большинство народа чувствовало глубокое и неподдельное горе. Широкие слои населения просто не представляли себе возможность иных порядков. Стабильность советской власти уже давно была персонифицирована в их сознании с образом Сталина. Поэтому все они -скорбящие и ненавидящие, искренние и злорадствующие, потрясенные и равнодушные — задавались, в сущности, одним вопросом: «кто?».

Отсутствие легитимных механизмов передачи власти, десятилетиями находившейся в руках одного человека, вызвало затяжной кризис в верхах. Фактически судьба страны решалась узким кругом лиц, составлявших ближайшее окружение «отца народов» и боровшихся друг с другом за его наследство. На единоличное руководство страной еще никто претендовать не смел, поэтому у руля государства оказался так называемый «триумвират» в составе: Г. Маленков — предсовмина; Л. Берия — глава МВД (объединенного МВД и МГБ); Н. Хрущев — секретарь ЦК ВКП(б), курировавший кадры. Кроме того, в высшее руководство страны вошли В. Молотов — министр иностранных дел, Н. Булганин — министр обороны, К. Ворошилов — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Была провозглашена идея коллективного руководства страной. Но каждый из «птенцов гнезда сталинского» рвался к власти единоличной — перед глазами был пример «хозяина».

3. ХХ съезд КПСС и его последствия СССР и мировое сообщество. Смена власти привела к зарождению на разных уровнях общества тенденции к освобождению от догматов, господствовавших в годы правления Сталина, к более реалистичному и объективному анализу ситуации внутри страны, а также роли и места СССР в мировом сообществе. Все сколько-нибудь значительные вопросы — от экономических приоритетов до отношений с западным миром — оказались предметом дискуссии.

В международных отношениях — стратегии В. М. Молото-ва, как министра иностранных дел, основанной на идее непрерывной и неизбежной борьбы между блоками и идущей от сталинских времен, была противопоставлена стратегия, поддерживаемая Н.С. Хрущевым, А. Микояном, Г. Маленковым. Последняя исходила из более оптимистических оценок, признавала возможность мирного сосуществования двух блоков, обещала большую самостоятельность для стран социалистического лагеря.