Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

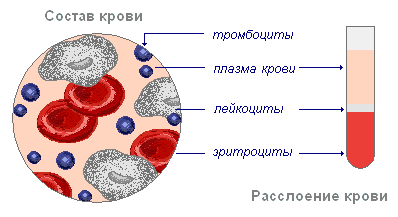

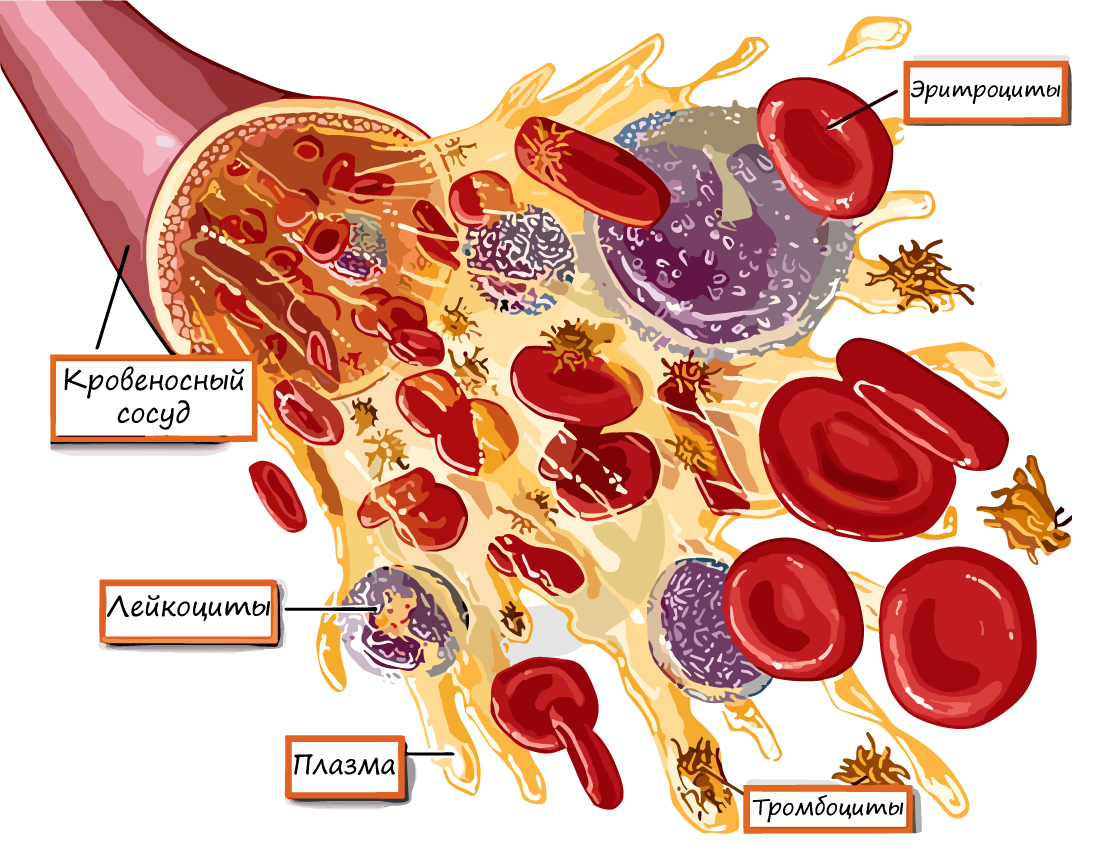

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl—, HPO42-, HCO3—.

Плазма выполняет ряд важных функций:

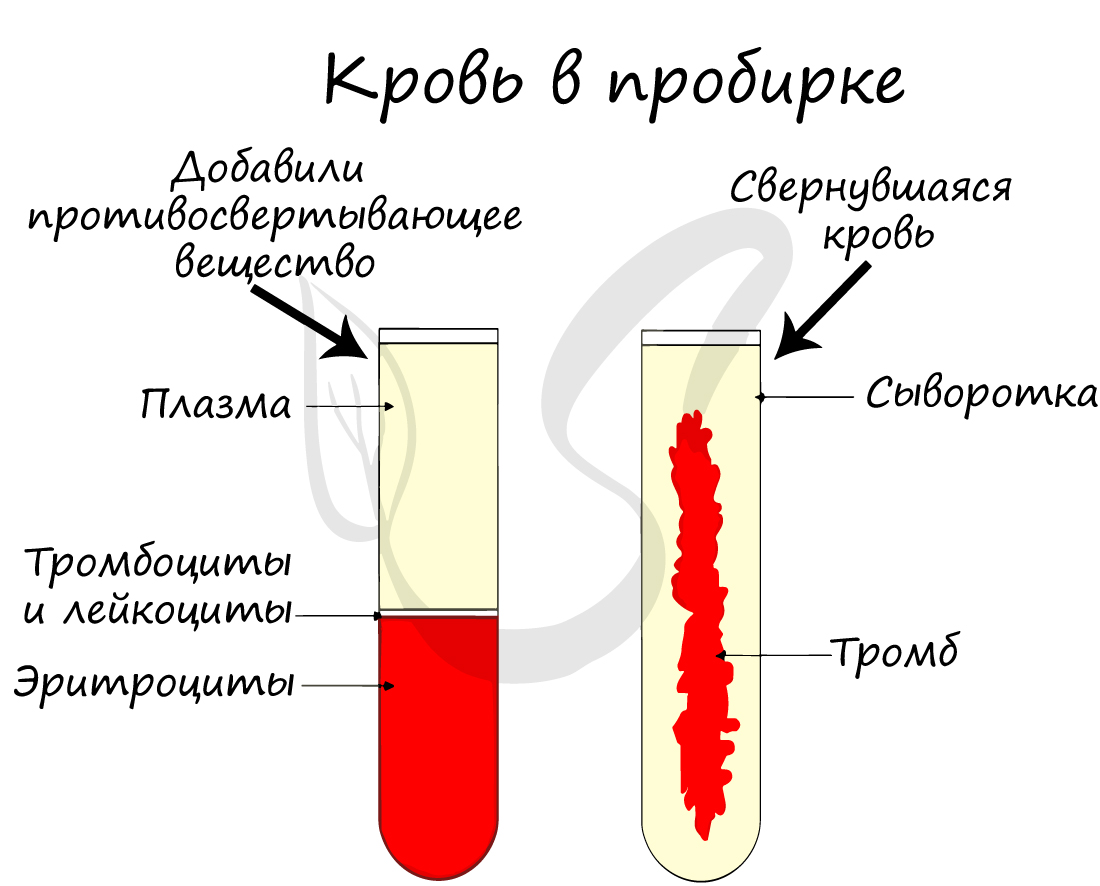

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

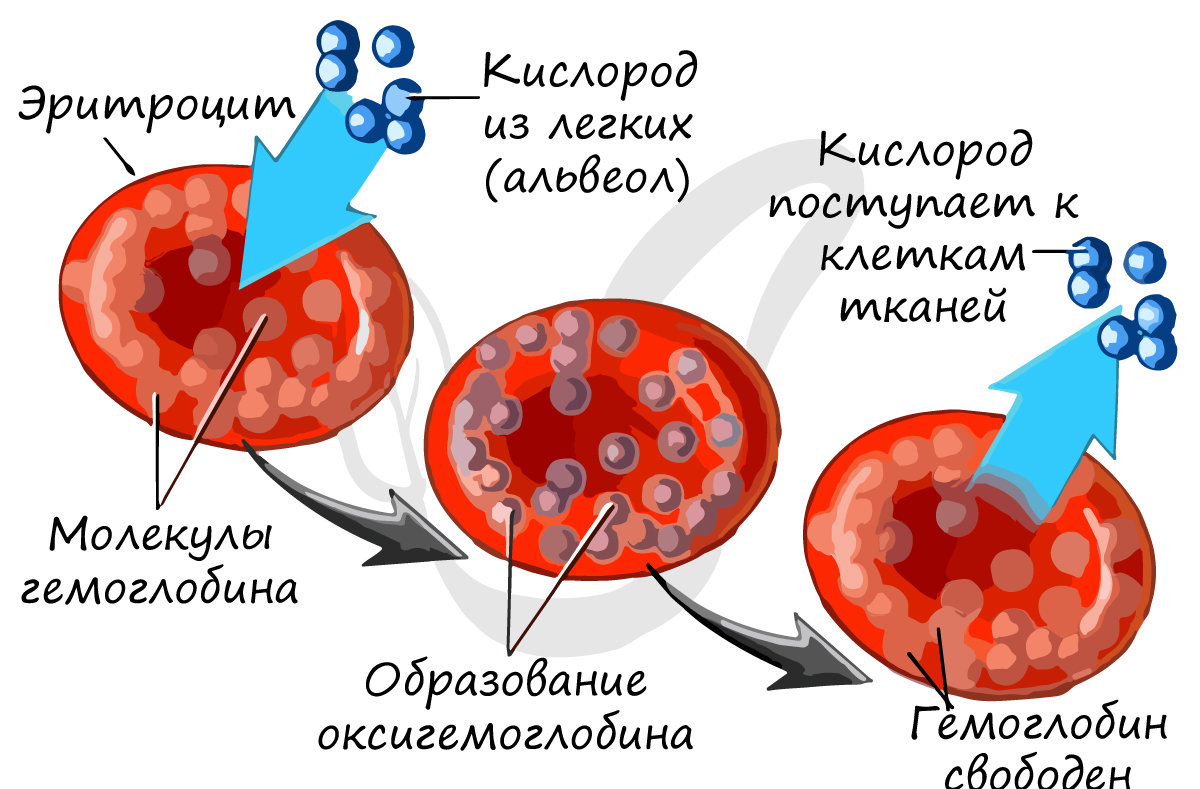

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

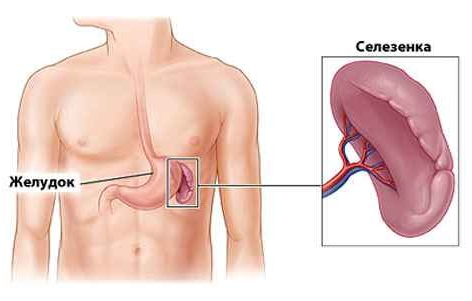

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

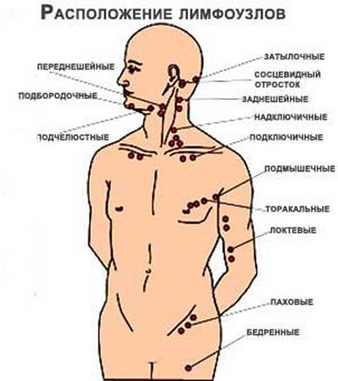

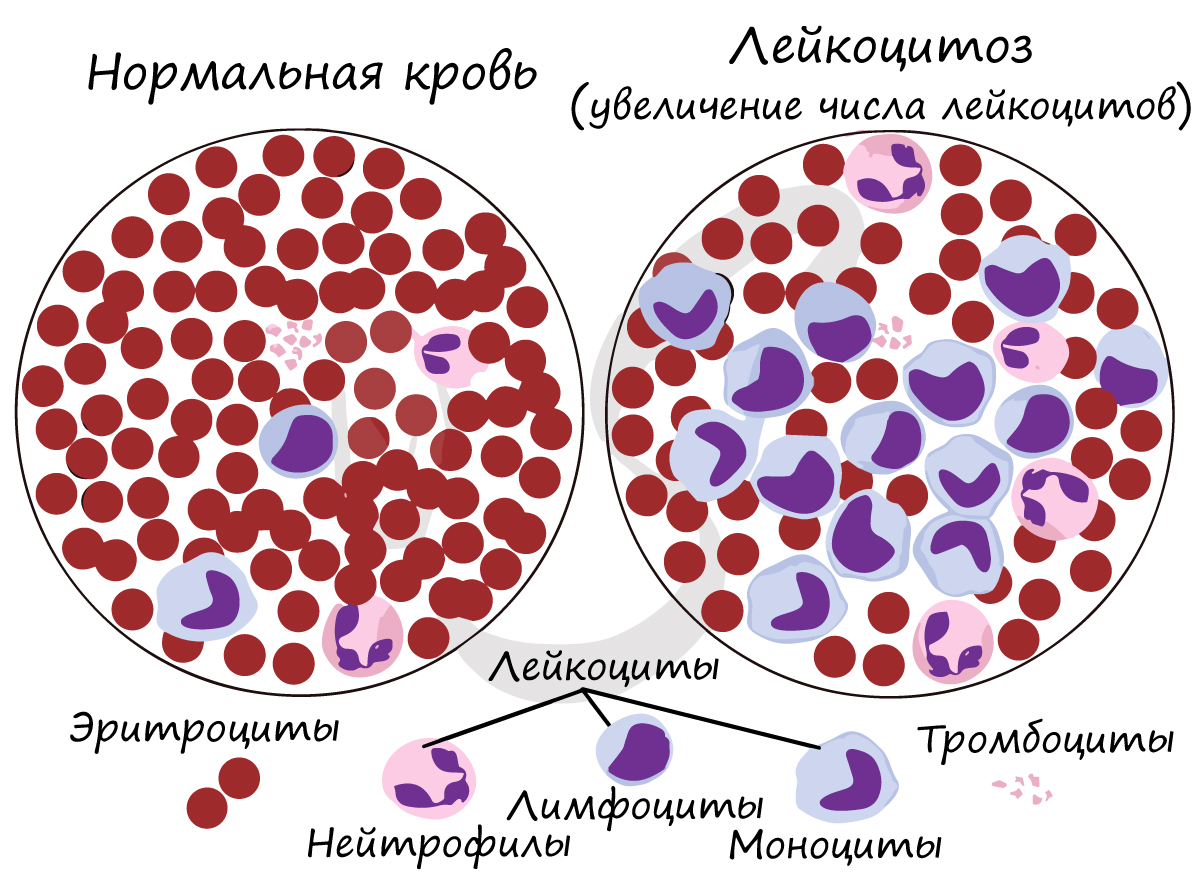

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов

увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

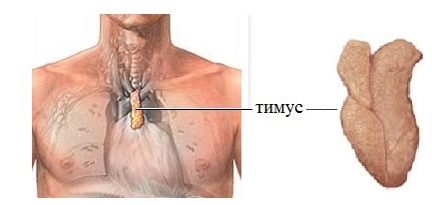

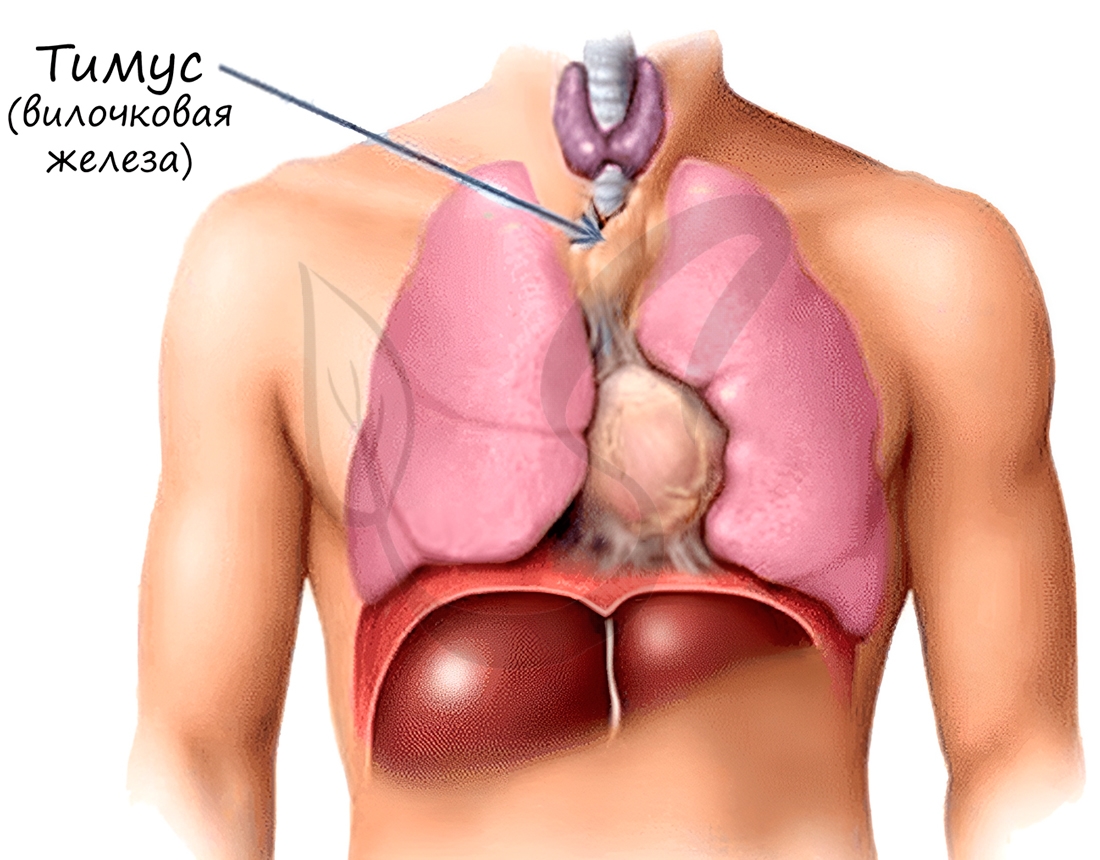

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

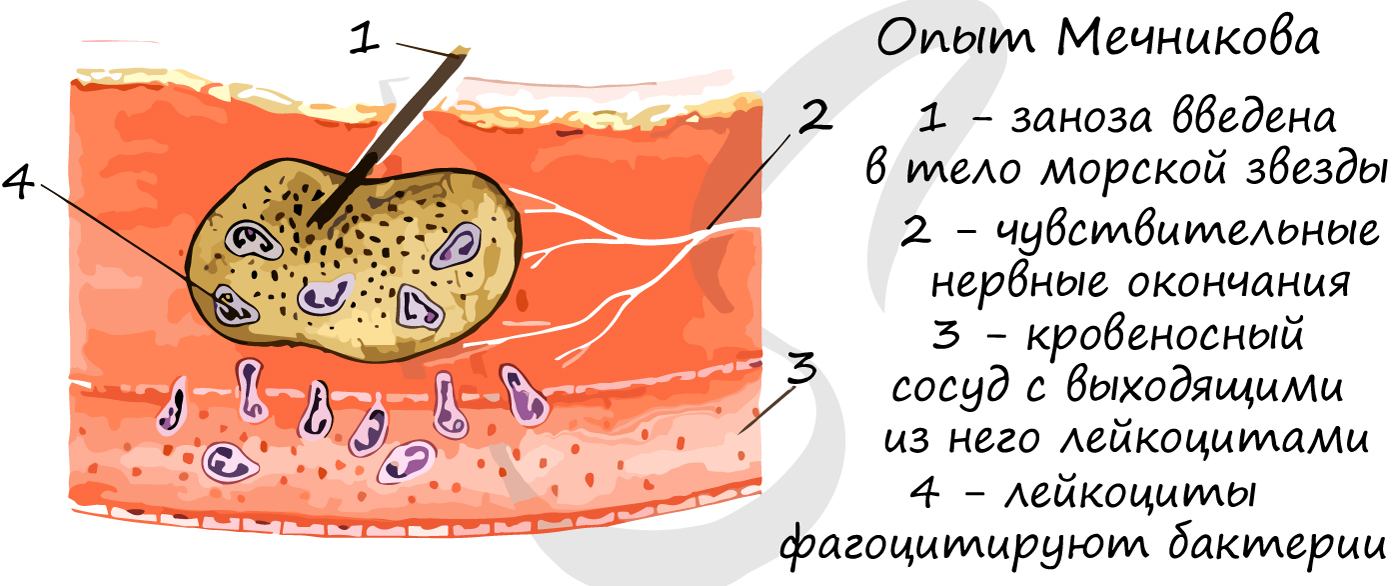

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

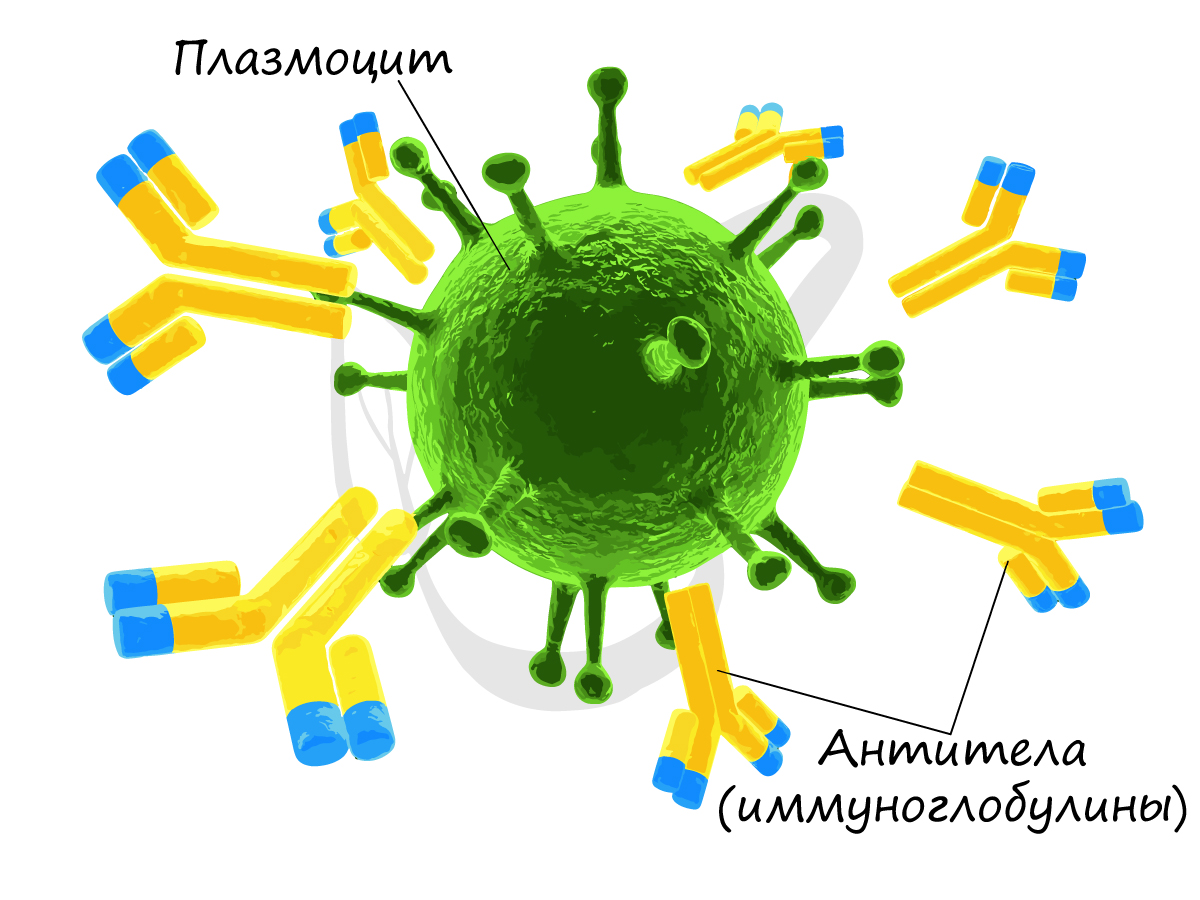

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

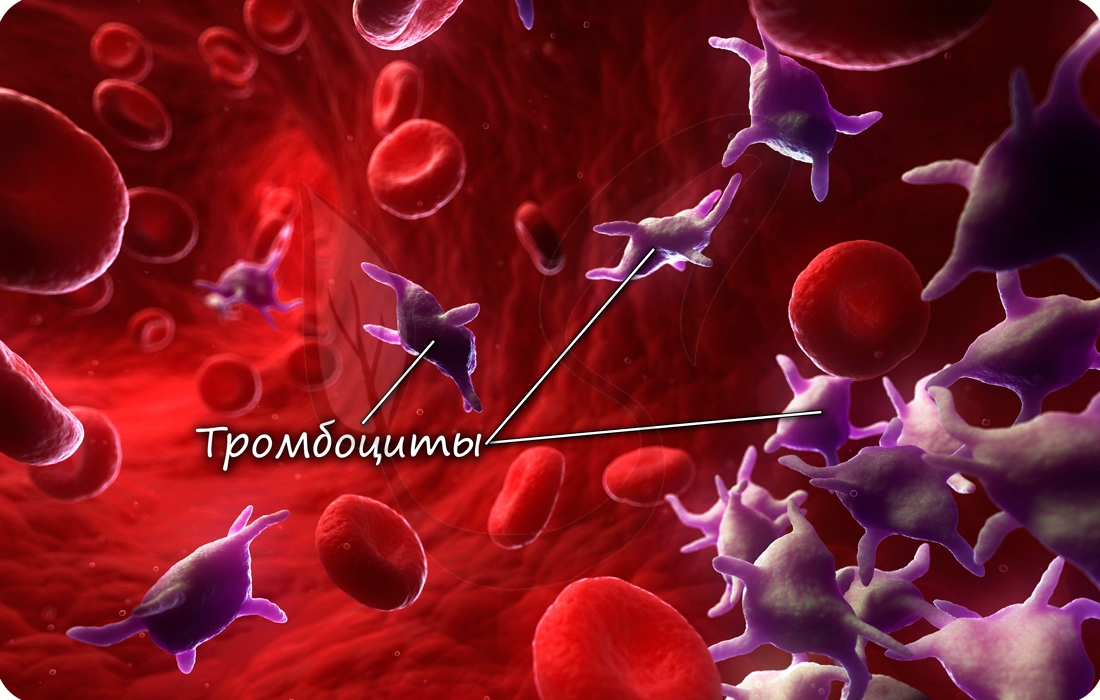

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

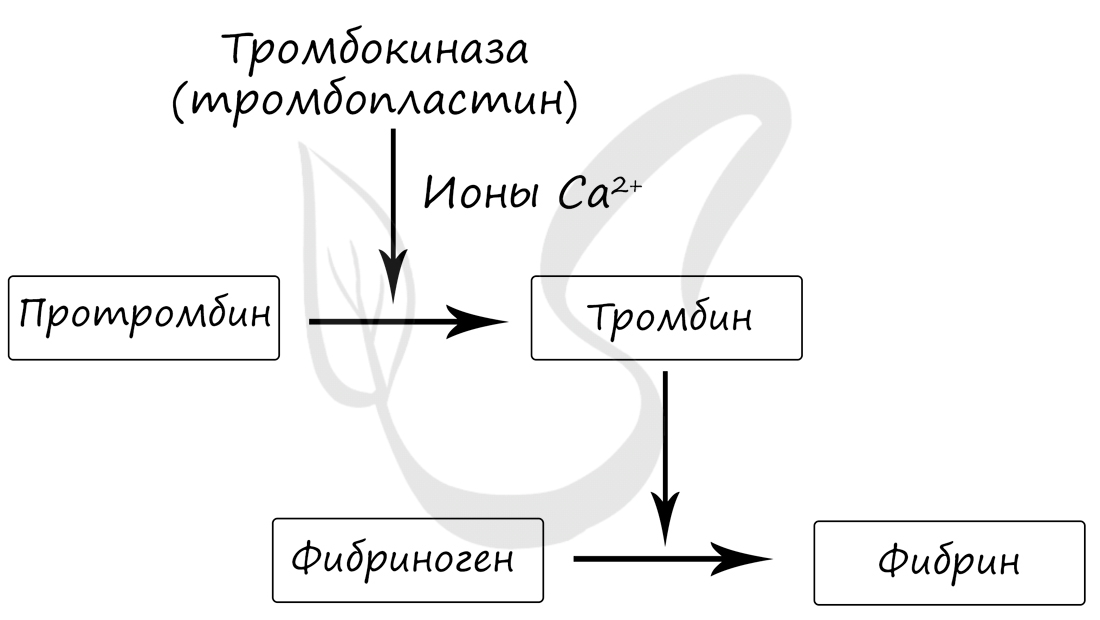

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

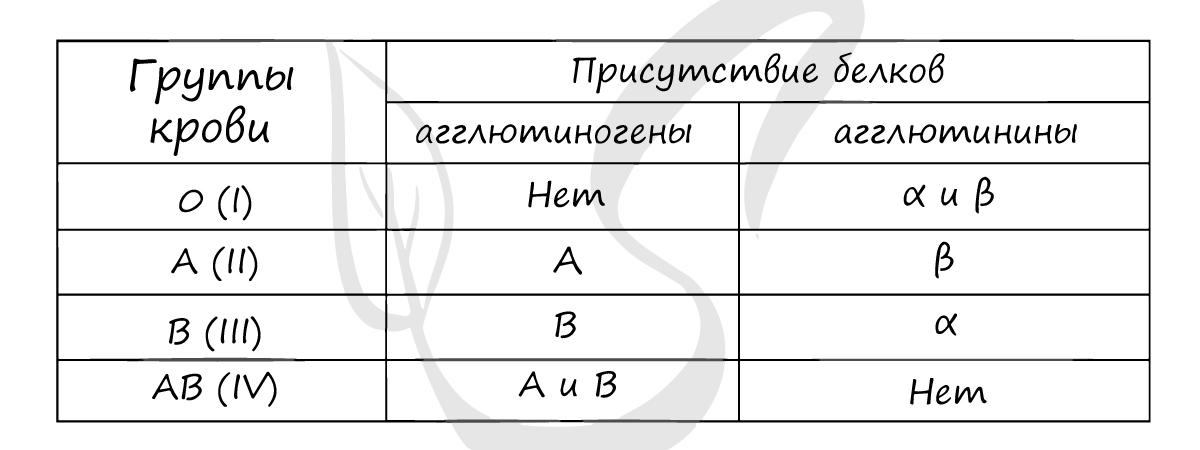

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

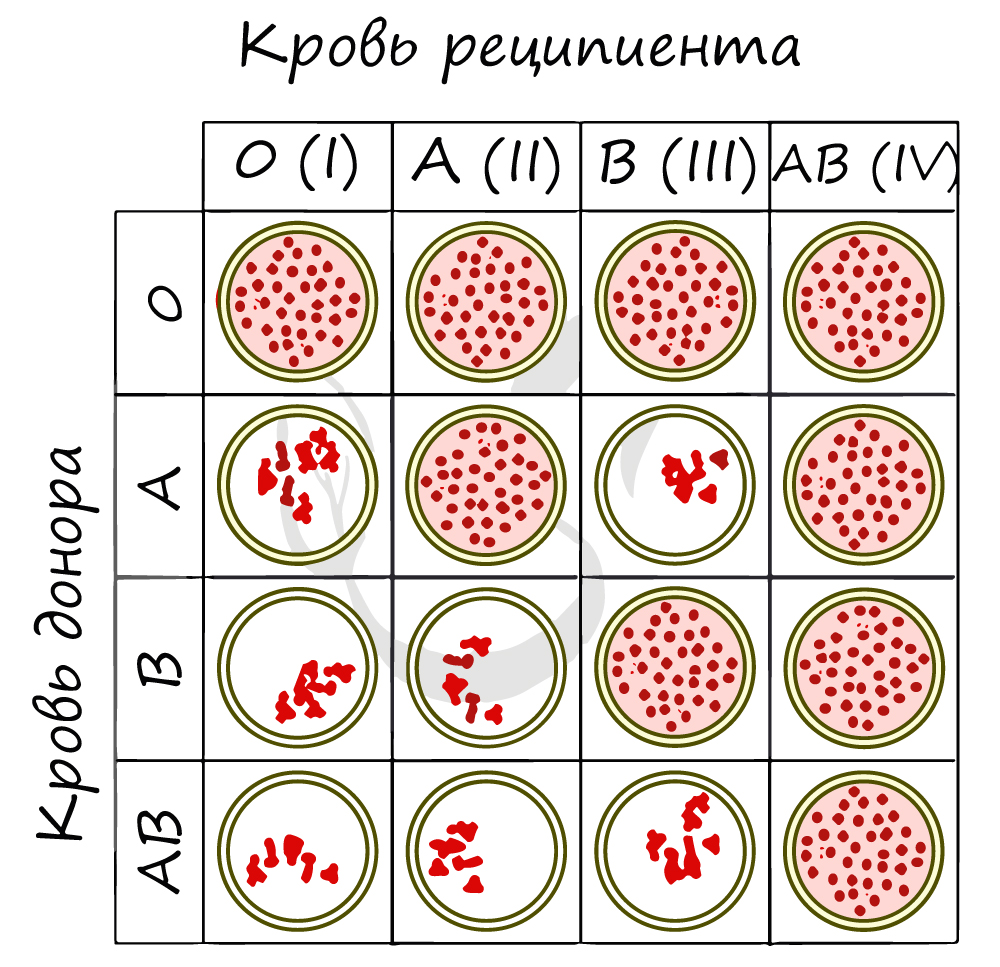

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

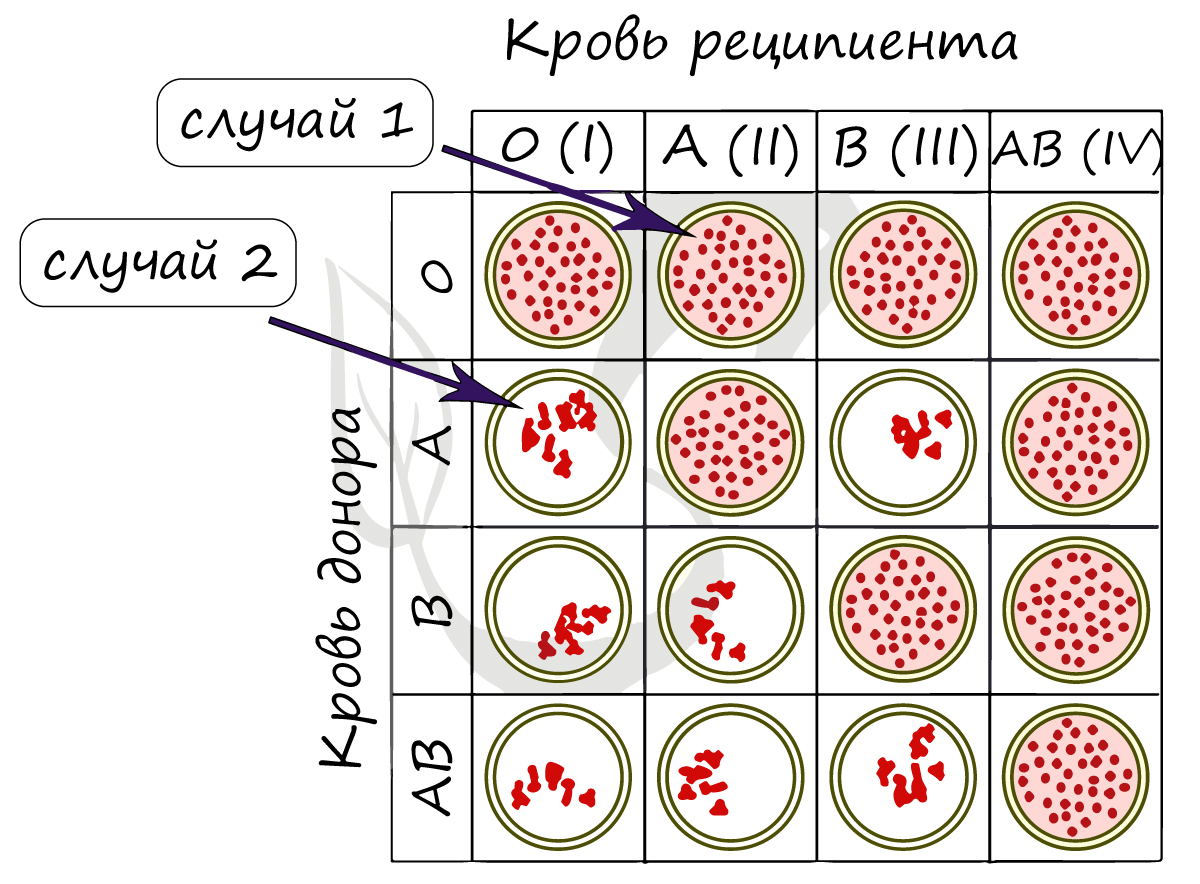

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

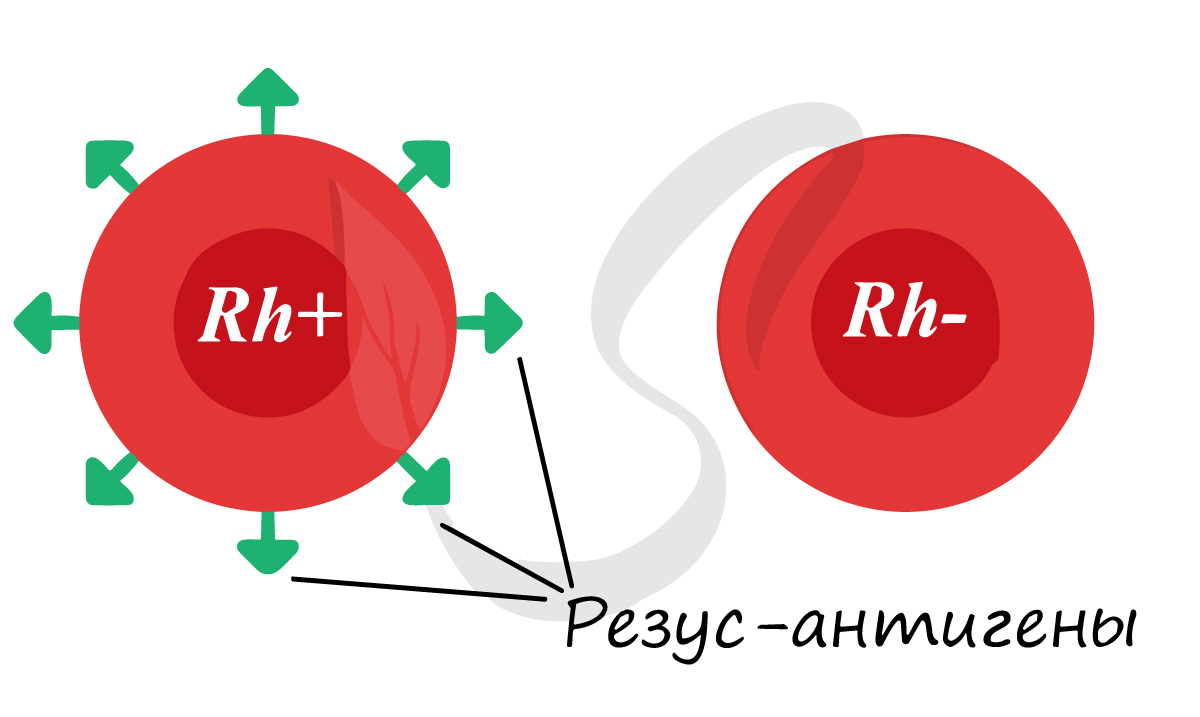

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

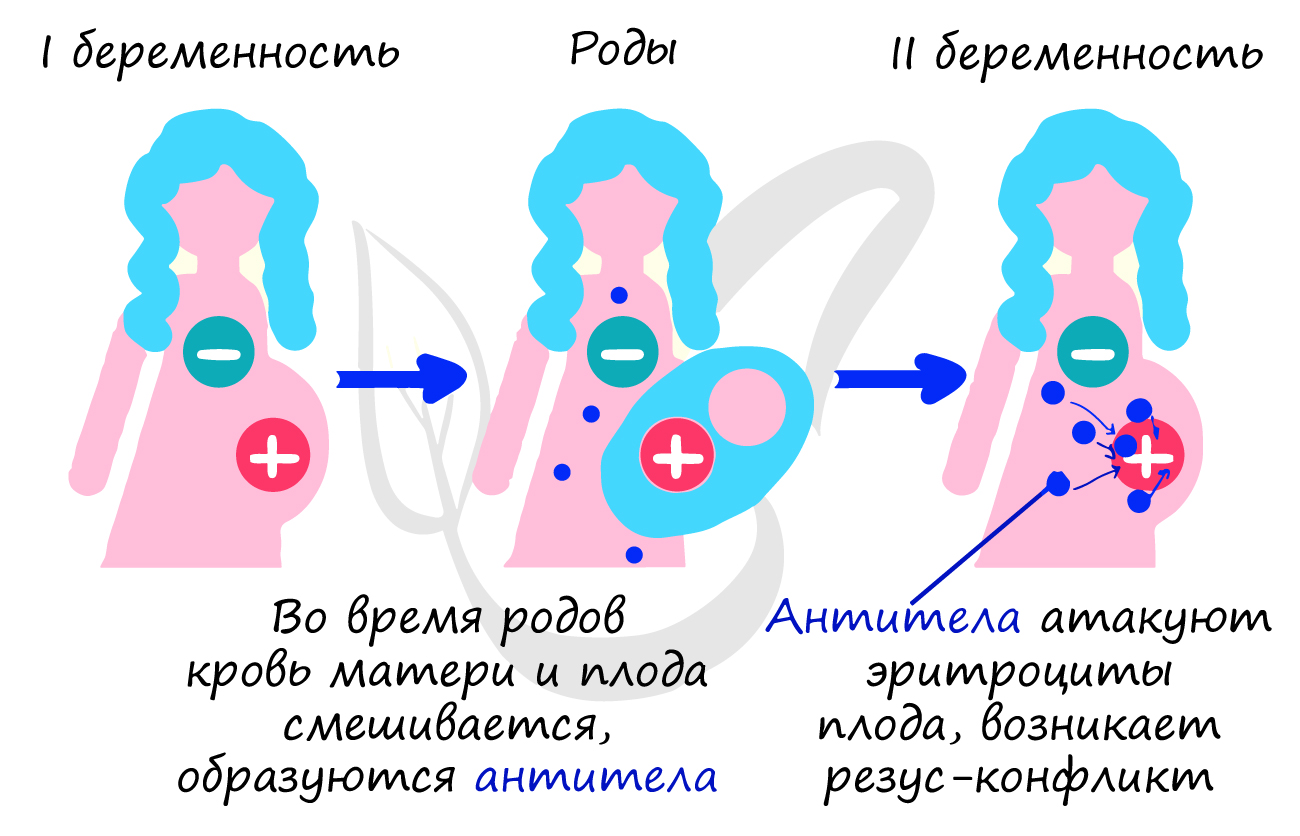

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

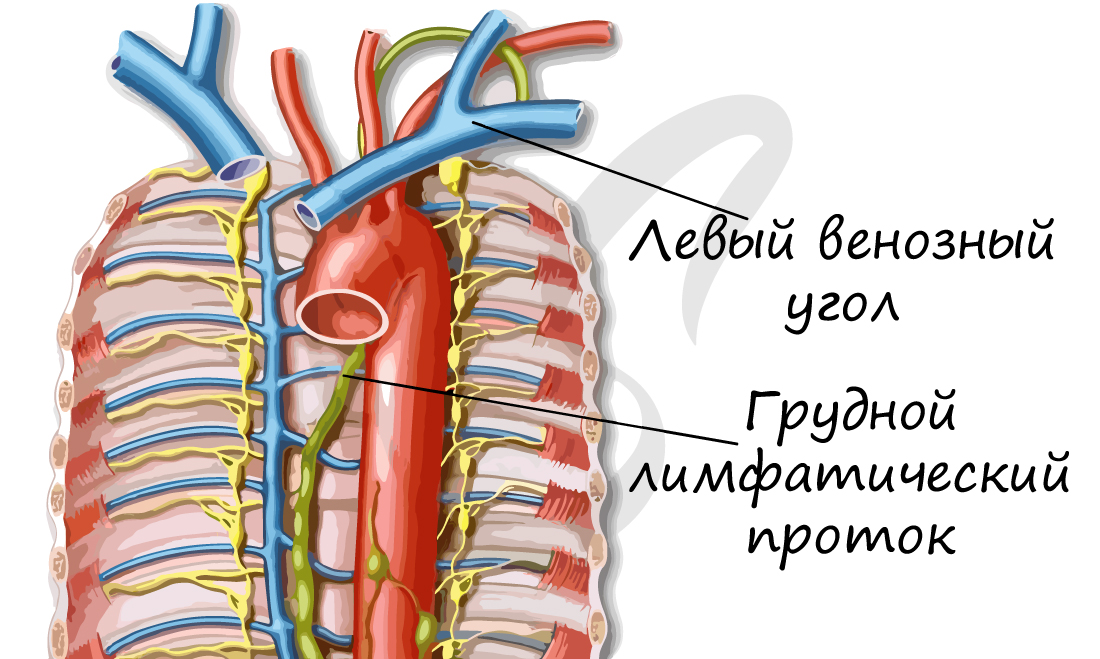

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

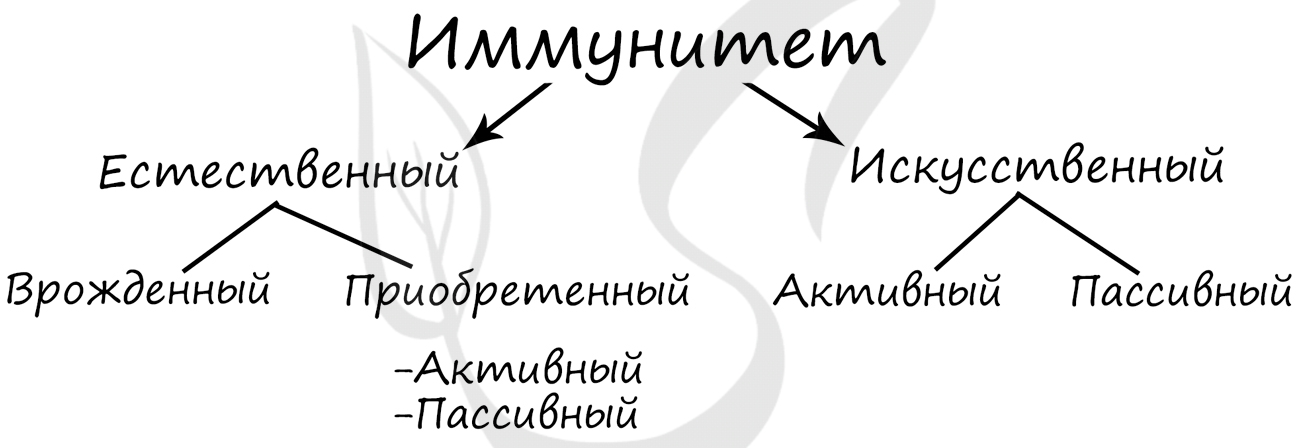

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

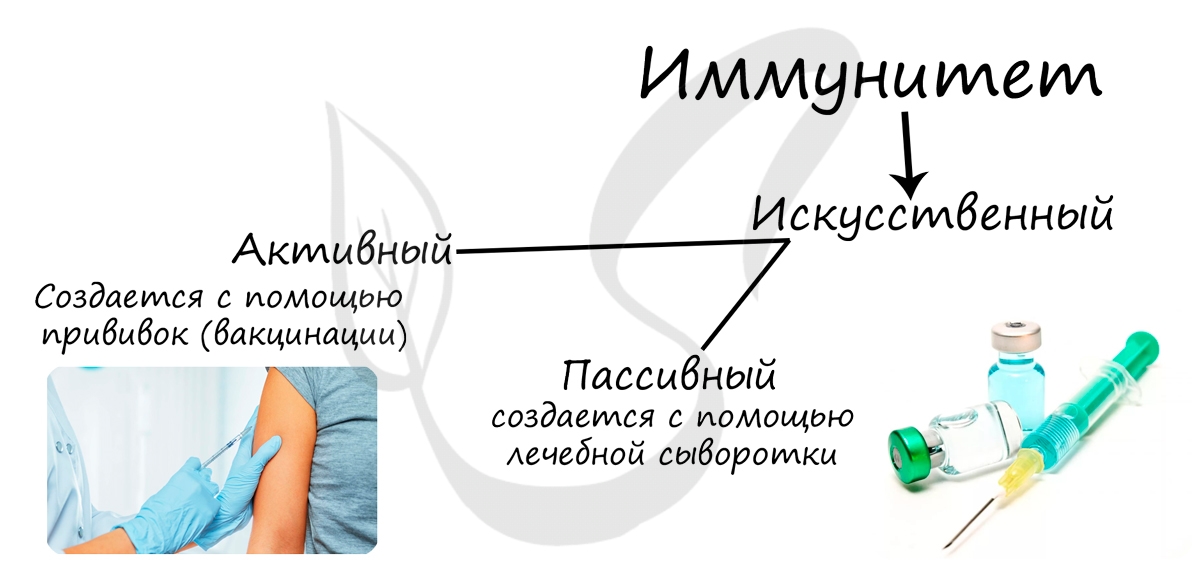

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

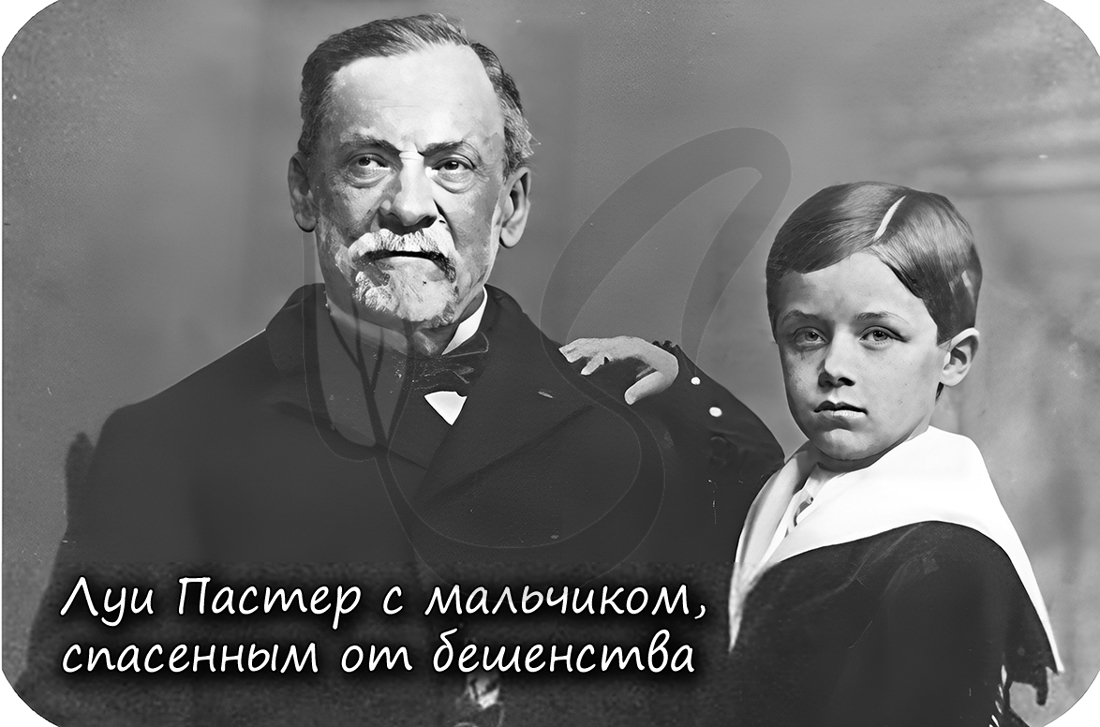

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

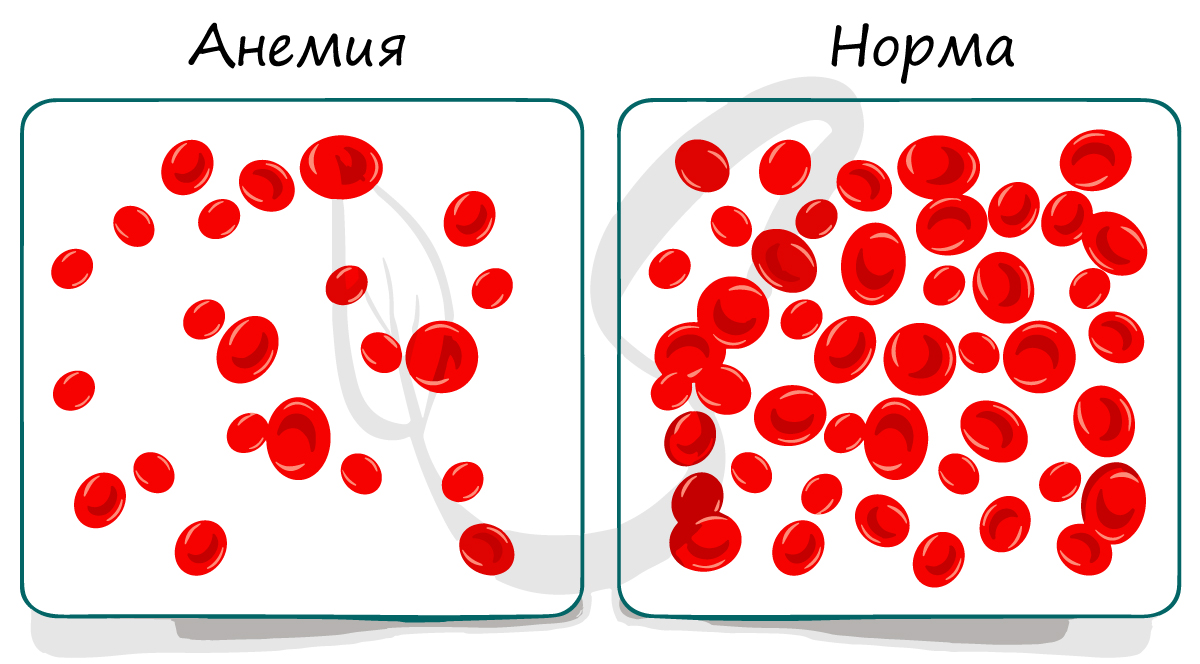

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 284 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Установите соответствие между характеристикой иммунитета и его видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) врождённый, формируется уже у плода

Б) обеспечивается кожей, клетками слизистых оболочек

В) обеспечивается антителами, выделяемыми лимфоцитами

Г) направлен против любых чужеродных веществ

Д) направлен на определённый антиген

Е) при повторной встрече с антигеном иммунитет усиливается

ВИД ИММУНИТЕТА

1) специфический

2) неспецифический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Вторую группу крови можно переливать людям, имеющим

1) первую и четвёртую группы крови

3) первую и третью группы крови

4) четвёртую группу крови

Пассивный иммунитет формируется у человека при

1) использовании антибиотиков

2) наличии в плазме белка фибриногена

3) введении лечебных сывороток

4) избытке витаминов группы С

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2015 по биологии

Учёные решили исследовать, защищает ли двухкомпонентная вакцина «Спутник V»» от заражения вирусом SARS-CoV-2. Испытуемых разделили случайным образом на две группы, первой вводили вакцину, а второй – плацебо, при этом сами испытуемые не знали, в какой из групп они находятся. Далее учёные регистрировали данные о случаях заражения в обеих группах в течение нескольких месяцев, начиная с момента формирования иммунного ответа, и обнаружили, что среди вакцинированных доля заразившихся составляет 0,027%, а среди невакцинированных — 1,1%. Какой параметр задавался исследователями, а какой менялся в зависимости от него? Чем могут быть представлены разные вакцины от вирусов? Какие виды иммунитета формируются у вакцинированных и у переболевших? Каким образом работает иммунитет против вирусов?

Какую группу крови имеют универсальные доноры?

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Источник: Типовые тестовые задания по биологии под редакцией Г. С. Калинова, Т. В. Мазяркина. 10 вариантов заданий. 2017 год.

Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите

соответствующий термин или процесс из предложенного списка.

Состав и функции внутренней среды человека

| Компоненты | Местонахождение | Функции |

|---|---|---|

| Тканевая

жидкость |

(Б) ________________ | Транспорт веществ между

кровью и клетками организма |

| Кровь | Сердце и кровеносные

сосуды |

(В) ________________ |

| (А) ________________ | Сосуды, протоки и

узлы |

Обеззараживание и

возвращение в кровь тканевой жидкости |

Список терминов

1. плазма

2. лимфа

3. перенос газов и питательных веществ

4. транспортная, иммунная, гуморальная, терморегуляционная

5. сохранение постоянной температуры тела

6. в спинномозговом канале головного и спинного мозга

7. в крупных и мелких сосудах организма

8. промежутки между клетками

Запишите выбранные цифры в соответствии с буквами.

В 1881 году Л. Пастер провел следующий эксперимент. Он ввел 25 овцам ослабленную форму возбудителя сибирской язвы, и все животные выжили. Спустя несколько недель вирулентный штамм бактерий сибирской язвы был введен двум группам животных: 25 ранее иммунизированным овцам и 25 неиммунизированным. Через три дня из первой группы животных от сибирской язвы погибла только одна овца, из второй группы погибли все животные. Объясните результаты эксперимента. Действие какого препарата Л. Пастер проверял в данном эксперименте? Какой иммунитет развивался у животных при введении этого препарата? Почему животные из первой группы преимущественно выживали? С чем связана гибель животных из второй группы? Какой параметр в данном эксперименте задавался самим экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)?

Источник/автор: Ольга Саблина

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие компоненты составляют внутреннюю среду организма человека?

1) секреты желёз внутренней и внешней секреции

2) желудочный и кишечный соки

3) спинномозговая жидкость

4) лимфа

5) кровь

6) тканевая жидкость

Рассмотрите предложенную схему строения внутренней среды человека. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Какие вещества обезвреживают в организме человека и животных чужеродные тела и их яды?

Установите соответствие между характеристикой клеток крови человека и их видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) транспортируют кислород и углекислый газ

Б) обеспечивают иммунитет организма

В) определяют группу крови

Г) образуют ложноножки

Д) способны к фагоцитозу

Е) в 1 мкл 5 миллионов клеток

ВИД КЛЕТОК

1) эритроциты

2) лейкоциты

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 1.

Укажите группу крови и резус-фактор человека, который является универсальным донором.

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 4.

Роль защитников от бактерий и твёрдых частиц в организме человека играют

1) эритроциты

2) фагоциты

3) лимфоциты

4) тромбоциты

Укажите не менее четырёх функций внутренней среды организма человека.

Пользуясь таблицей «Наследование группы крови ребёнком», найдите верные утверждения.

| Группа крови отца | ||||||

| Ⅰ (0) | Ⅱ (А) | Ⅲ (В) | Ⅳ (АВ) | |||

| Группа крови матери | Ⅰ (0) | Ⅰ (0) | Ⅱ (А)

Ⅰ (0) |

Ⅲ (В)

Ⅰ (0) |

Ⅱ (А)

Ⅲ (В) |

Группа крови ребёнка |

| Ⅱ (А) | Ⅱ (А)

Ⅰ (0) |

Ⅱ (А)

Ⅰ (0) |

любая | Ⅱ (А),

Ⅲ (В), Ⅳ (АВ) |

||

| Ⅲ (В) | Ⅲ (В)

Ⅰ (0) |

любая | Ⅲ (В)

Ⅰ (0) |

Ⅱ (А),

Ⅲ (В), Ⅳ (АВ) |

||

| Ⅳ (АВ) | Ⅱ (А)

Ⅲ (В) |

Ⅱ (А),

Ⅲ (В), Ⅳ (АВ) |

Ⅱ (А), Ⅲ (В),

Ⅳ (АВ) |

Ⅱ (А),

Ⅲ (В), Ⅳ (АВ) |

1) Если у отца и матери III группа, то у ребенка либо III группа, либо I .

2) Если у ребёнка IV группа крови, то у родителей может быть только IV группа крови.

3) Если у отца и матери I группа, то у ребенка только I группа.

4) Группа крови ребенка не зависит от группы крови родителей.

5) Человеку с I группой крови можно переливать кровь любой группы.

Источник: РЕШУ ОГЭ

Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Гомеостаз — это

1) обмен веществ и превращение энергии

2) регулярное снабжение организма пищей

3) это совокупность скоординированных реакций, обеспечивающих восстановление постоянства внутренней среды организма

4) поддержание изменчивости во внутренней среде организма

5) осуществляется благодаря изменению активности симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Источник: Типовые тестовые задания по биологии под редакцией Г. С. Калинова, Т. В. Мазяркина. 10 вариантов заданий. 2017 год.

Что такое лечебная сыворотка? Для чего её применяют?

Источник: ЕГЭ- 2017

Проанализируйте гистограмму, в которой представлены результаты анализа количества макрофагов (%) с нормальной морфологией в костном мозге.

Использовалась линия мышей, склонных к лейкемии (опыт) и контрольная линия. Анализировался костный мозг из трёх различных костей.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.

1) Во всех группах мыши имеют ослабленный иммунитет.

2) Количество макрофагов в группе 3 максимально.

3) Только в группе 3 количество макрофагов достаточно для функционирования иммунитета.

4) В норме количество макрофагов выше, чем в случае склонности к лейкемии.

5) При лейкемии количество макрофагов в крови снижается.

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

Всего: 284 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.

состав внутренней среды организма

| Состав | Где течет | Функция |

|

Кровь: 60 % — плазма крови 40 % — форменные элементы |

в кровеносных сосудах |

|

| Лимфа:

97 % — плазма крови 3 % — лейкоциты |

в лимфатических сосудах |

|

|

Тканевая жидкость: плазма крови (меньше белка) |

среди тканей — контактирует с клетками |

|

гомеостаз

Гомеостаз — совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство состава внутренней среды организма.

Для внутренней среды организма характерно относительное постоянство состава и физико-химических свойств. При изменении какого-либо параметра внутренней среды в организме включаются мощные системы саморегуляции. Они обеспечивают изменение функций многих органов и систем так, чтобы их работа восстановила исходный баланс.

Транспорт веществ во внутренней среде организма

ТРАНСПОРТ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

ТРАНСПОРТ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА

кровь

Функции крови:

- Транспортная: перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким; доставка питательных веществ, витаминов, минеральных веществ и воды от органов пищеварения к тканям; удаление из тканей конечных продуктов метаболизма, лишней воды и минеральных солей.

- Защитная: участие в клеточных и гуморальных механизмах иммунитета, в свертывании крови и остановке кровотечения.

- Регуляторная: регуляция температуры, водно-солевого обмена между кровью и тканями, перенос гормонов.

- Гомеостатическая: поддержание стабильности показателей гомеостаза (рН, осмотического давления (давления, оказываемое растворенным веществом посредством движения его молекул) и др.).

Рис. 1. Состав крови

| Элемент крови | Строение/состав | Функция |

|---|---|---|

| плазма | желтоватая полупрозрачная жидкость из воды, минеральных и органических веществ |

|

| эритроциты |

красные клетки крови:

|

|

| лейкоциты |

белые клетки крови:

|

|

| тромбоциты |

кровяные пластинки:

|

|

Первый компонент внутренней среды организма — кровь — имеет жидкую консистенцию и красный цвет. Красный цвет крови придает гемоглобин, содержащийся в эритроцитах.

Кислотно-щелочная реакция крови (рН) составляет 7,36 — 7,42.

Общее количество крови в организме взрослого человека в норме составляет 6 — 8 % от массы тела и равно примерно 4,5 — 6 л. В кровеносной системе находится 60 — 70 % крови — это так называемая циркулирующая кровь.

Другая часть крови (30 — 40 %) содержится в специальных кровяных депо (печени, селезёнке, сосудах кожи, лёгких) — это депонированная, или резервная, кровь. При резком увеличении потребности организма в кислороде (при подъёме на высоту или усиленной физической работе), или при большой потери крови (при кровотечениях) из кровяных депо происходит выброс крови, и объем циркулирующей крови повышается.

Кровь состоит из жидкой части — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов(рис. 1).

плазма

На долю плазмы приходится 55 — 60 % объема крови.

Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой соединительной ткани (крови).

Плазма содержит 90 — 92 % воды и 8 — 10 % сухого остатка, главным образом белков (7 — 8 %) и минеральных солей (1 %).

Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген.

БЕЛКИ ПЛАЗМЫ КРОВИ

В плазме также растворены питательные вещества: аминокислоты, глюкоза (0,11 %), липиды. В плазму поступают и конечные продукты обмена веществ: мочевина, мочевая кислота и др. В плазме содержатся также различные гормоны, ферменты и другие биологически активные вещества.

Минеральные вещества плазмы составляют около 1 % (катионы Na+Na+, K+K+, Са2+Са2+, анионыСl–Сl–, НСО–3НСО3–, НРО2−4НРО42−).

Сыворотка крови — плазма крови, лишённая фибриногена.

Сыворотки получают либо путём естественного свёртывания плазмы (оставшаяся ждкая часть и есть сыворотка), либо путем стимуляции превращения фибриногена в нерастворимый фибрин — осаждение — ионами кальция.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЫ В МЕДИЦИНЕ

форменные элементы крови

На долю форменных элементов в циркулирующей крови приходится 40 — 45 % объема.

В эмбриональный период кровь образуется одновременно с сосудами из мезенхимы. Клетки мезенхимы, дающие начало первичным элементам крови, называютсягемоцитобластами. Проходя сложный путь развития, они преобразуются в зрелые кровяные клетки.

Гемопоэз — процесс образования клеток крови.

У плода образование кровяных элементов происходит в печени, а у взрослого человека в специальных кроветворных (гемопоэтических) органах — в красном костном мозге и в селезенке.

К форменным элементам крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты (кровяные пластинки).

ЭРИТРОЦИТЫ

Эритроциты — красные клетки крови.

Это безъядерные, двояковогнутые, не способные к делению клетки (рис. 2).

Рис. 2. Эритроциты в артериоле

Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска, что обеспечивает более эффективное захватывание кислорода. Кроме того, благодаря двояковогнутой форме эритроциты способны упруго деформироваться и проходить через самые тонкие капилляры (рис. 3, 4).

Рис. 3. Эритроцит в капилляре Рис. 4. Поток эритроцитов в капилляре

В процессе дифференцировки ядро утрачивается и весь внутренний объем эритроцита заполняется железосодержащим белком — гемоглобином.

Гемоглобин человек — это сложный белок из класса глобулинов, состоящий из 4 белковых субъединиц и гема — пигментной группы, содержащей ион железа (II) (рис. 5).

Рис. 5. Строение гемоглобина

Именно гемоглобин присоединяет к себе кислород в капиллярах легких, превращаясь воксигемоглобин, и транспортирует его ко всем тканям организма (рис. 6).

Рис. 6. Функция гемоглобина

Гемоглобин синтезируется в клетках красного костного мозга и для нормального его образования необходимо достаточное поступление железа с пищей.

В норме содержание гемоглобина в 1 л крови взрослого человека равно 115 — 160 г.

Функции гемоглобина:

- транспорт кислорода и углекислого газа;

- принимает участие в поддержании постоянства рН крови (буферные свойства гемоглобина)

ФЕТАЛЬНЫЙ ГЕМОГЛОБИН

Количество эритроцитов в 1 мм33 крови взрослого человека составляет 5x106106 клеток.

У новорожденных количество эритроцитов в 1,5 — 2 раза больше, чем у взрослых; с возрастом их количество уменьшается.

У жителей высокогорных районов количество эритроцитов повышено (эритроцидоз) — адаптация к пониженному содержанию кислорода в атмосфере. Кроме того, содержание эритроцитов в крови увеличивается при физических и эмоциональных нагрузках, потере жидкости (ожоги, рвота, понос, чрезмерное потоотделение).

Анемия — снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови.

Причиной анемии может быть неправильное питание (например, недостаток железа в пище), кровотечения, нарушение кроветворной функции (гемопоэза), разрушение эритроцитов под действием токсинов, при переливании несовместимой крови, резус-конфликте матери и плода.

Образуются эритроциты в красном костном мозге.

ЭРИТРОПОЭЗ

Разрушение старых эритроцитов происходит в печени и селезёнке.

БИЛИРУБИН

Время жизни эритроцита — 120 суток.

Гемолиз — это разрушение эритроцитов. Разрушение эритроцитов может происходить по нескольким причинам. Например, при механических повреждениях клеток, под влиянием химических веществ (кислот, щелочей, ядов), при помещении эритроцитов в гипотонический раствор (раствор, с более низкой концентрацией солей, чем в эритроцитах), при замораживании и нагревании, под действием электрического тока.

ЛЕЙКОЦИТЫ

Лейкоциты — белые клетки крови.

Лейкоциты содержат ядро. Они способны изменять форму и активно передвигаться, образуя цитоплазматические выросты (рис. 7).

Лейкоциты различаются по происхождению, функциям и внешнему виду.

Они выполняют защитную функцию: одни из них способны к фагоцитозу, другие вырабатывают антитела (рис. 8).

Рис. 7. Лейкоцит Рис. 8. Фагоцитоз бактерий лейкоцитом

Продолжительность жизни лейкоцитов составляет от нескольких часов до нескольких суток. Образуются они в красном костном мозге и в органах иммунной системы (лимфатических узлах и селезенке).

Разрушение лейкоцитов происходит в очагах воспаления и в печени.

У взрослого человека в 1 мм33 крови насчитывается 4 — 9 x 103103 лейкоцитов.

ТРОМБОЦИТЫ

Тромбоциты — кровяные пластинки, являются безъядерными фрагментами клеток (рис. 9).

Они образуются в красном костном мозге путем отщепления безъядерных фрагментов цитоплазмы от гигантских клеток — мегакариоцитов. Из одного мегакариоцита может возникнуть до 1000 тромбоцитов (размеры тромбоцита — 2 — 3 мкм).

Рис. 9. Тромбоцит

В 1 мм33 крови содержится 180 — 320 x 103103 тромбоцитов.

Продолжительность жизни тромбоцитов в среднем 3 — 5 дней.

Разрушаются тромбоциты в селезёнке, а также в местах нарушения целостности сосудов.

Основная функция тромбоцитов — свертывание крови (коагуляция) и остановка кровотечений (гемостаз).

Они прилипают к месту повреждения и «латают» место разрыва сосуда.

гемостаз

Обязательным условием для свертывания крови является наличие ионов Ca2+Ca2+ и факторов свёртываемости (ФС). Факторы свёртываемости — это 13 глобулиновых белков, содержащихся в плазме и форменных элементах крови, без которых свёртывание крови невозможно. Они ообразуются в печени при участии витамина K.

Запускается система свертывания по принципу каскада: один фактор запускает другой.

Для участия в свертывании крови тромбоциту необходимо перейти в активное состояние.

Основные физиологические активаторы тромбоцитов:

- коллаген (белок межклеточного вещества)

- тромбин (белок плазмы)

- АДФ (аденозиндифосфат, появляющийся из разрушенных клеток сосуда)

Активированные тромбоциты становятся способны прикрепляться к месту повреждения (адгезии) и друг к другу (агрегации): образуется тромбоцитарная пробка. Ее образование и запускает каскад реакций, приводящий к образованию тромба (рис. 10).

Рис. 10. Тромб

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБА

Уменьшение количества тромбоцитов в крови может привести к кровотечениям.

Увеличение количества тромбоцитов ведет к формированию тромбов, которые могут перекрывать кровеносные сосуды (тромбоз) и приводить к таким патологическим состояниям, как инсульт, инфаркт миокарда, легочная эмболия или закупоривание кровеносных сосудов в других органах тела.

Тромбоциты секретируют практически все белки, необходимые для коагуляции. Кроме того, разрушаясь, тромбоциты выделяют биологически активные вещества: серотонин, адреналин, норадреналин, которые способствуют сужению просвета сосуда.

Тромбоциты не одинаково эффективны в свертываемости крови в течение всего дня. Циркадный ритм системы организма (внутренние биологические часы) вызывает пик активации тромбоцитов утром. Это одна из главных причин, что инфаркты и инсульты более распространены в первой половине дня.

Часть А.

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

А1. Внутреннюю среду организма составляют

1) Кровь

2) Кровь, тканевая жидкость

3) Кровь, тканевая жидкость, лимфа

4) Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань

А2. Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из..

1) Плазмы

2) Плазмы и эритроцитов

3) Плазмы , эритроцитов и лейкоцитов

4) Плазмы , эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов

А3. Содержание эритроцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека

1) 100-200 тыс

2) 1-2 млн

3) 2-3 млн

4) 4-5 млн

А4. Клеточный иммунитет открыл

1) И.И.Мечников

2) П. Эрлих

3) Л.Пастер

4) Э.Дженнер

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения инфекционного заболевания

1) Естественный пассивный

2) Естественный активный

3) Искусственный активный

4) Искусственный пассивный

А6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… клапаны

1) створчатые

2) полулунные

3) предсердечные

4) систолические

А7. Стенка камеры сердца толще остальных

1) левого желудочка

2) правого желудочка

3) левого предсердия

4) правого предсердия

А8. Фазы сердечной деятельности:

1) сокращение предсердий

2) сокращений желудочков

3) сокращения предсердий и желудочков

4) сокращение предсердий, желудочков и пауза

А9. Поражение сосудов мозга

1) инсульт

2) инфаркт

3) гипертония

4) гипотония

Часть В

В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы.

1) гуморальная

2) питательная

3) выделительная

4) защитная

5) терморегуляторная

6) секреторная

7) двигательная

В2 Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.

В плазме крови имеется белок фибриноген, который при свертывании крови превращается в нерастворимые нити….

В3 . Найдите соответствие

1.Артерия

2. Вены

3. Капилляры

А. Сосуды, несущие кровь от сердца

Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу

В. Самая крупная – аорта

Г. Сосуды собираются в вены

Д. Сосуды впадают в левое предсердие

Е. Сосуды впадают в правое предсердие

| 1 | 2 | 3 |

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в большом круге кровообращения.

А) левый желудочек

Б) правый желудочек

В) левое предсердие

Г) правое предсердие

Д) аорта

Е) артерии

Ж) легочная артерия

И) легочные вены

К) капилляры

Л) вены

М) легочные капилляры

Н) полые вены

В5. Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения крови:

А. верхняя полая вена

Б. аорта

В. плечевая артерия

Г. капилляры

В6.Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово-ответ.

Ацетилхолин: тормозит работу сердца = ?: усиливает работу сердца

В7. Найдите соответствие

1. Артериальное кровотечение

2. Капиллярное кровотечение

3. Венозное кровотечение

А. кровь легко остановить

Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей

В. Вытекает из раныно-вишневая кровь

Г. При этом кровотечении человек за короткое время может потерять много крови

Д. для остановки кровотечения достаточно давящей повязки

Е. для остановки кровотечения используют жгут или закрутку

Часть С.

Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос)

С1. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавлением физиологическим раствором. Поясните почему.

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку.

Часть А.

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

Вариант 2

А1. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять внутренний химический состав называется:

1) гомеостаз

2) иммунитет

3) прививка

4) гемофилия

А2. Плазма крови- это желтоватая жидкость, состоящая из..

1) воды

2) воды , минеральных веществ

3) воды , минеральных веществ и белков

4) воды , минеральных веществ , белков, жиров и углеводов

А3. Содержание лейкоцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека

1) 1 млн

2) 100- 200 тыс

3) 10-20 тыс

4) 6-8 тыс

А4. Гуморальный иммунитет открыл:

1) И.И.Мечников

2) П. Эрлих

3) Л.Пастер

4) Э.Дженнер

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после вакцинации

1) Естественный пассивный

2) Естественный активный

3) Искусственный активный

4) Искусственный пассивный

А6. На границе между артериями и желудочками расположены… клапаны

1) створчатые

2) полулунные

3) предсердечные

4) систолические

А7. Аорта отходит от

1) левого желудочка

2) правого желудочка

3) левого предсердия

4) правого предсердия

А8.Средняя продолжительность сердечного цикла у человека в покое при пульсе 75уд/мин составляет

1) 0,05с

2) 0,3 с

3) 0,4 с

4) 0,8 с

А9. Поражение сосудов сердца

1) инсульт

2) инфаркт

3) гипертония

4) гипотония

Часть В

В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы.

Функции лейкоцитов:

1) транспорт кислорода от легких к тканям

2) свертывание крови

3) поддержание постоянства рН

4) фагоцитоз

5) образование иммунных тел

В2. Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.

Кровяные пластинки, участвующие в свертывании крови….

В3 . Найдите соответствие

1.Артерия

2. Вены

3. Капилляры

А. располагаются неглубоко под кожей

Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу

В. Ветвятся, образуя сеть капилляров

Г. Сосуды собираются в вены

Д. Сосуды впадают в левое предсердие

Е. Сосуды впадают в правое предсердие

| 1 | 2 | 3 |

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в малом круге кровообращения.

А) левый желудочек

Б) правый желудочек

В) левое предсердие

Г) правое предсердие

Д) аорта

Е) артерии

Ж) легочная артерия

И) легочные вены

К) капилляры

Л) вены

М) легочные капилляры

Н) полые вены

В5.Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения в них скорости движения крови:

А. верхняя полая вена

Б. аорта

В. плечевая артерия

Г. Капилляры

В6.Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово-ответ.

Адреналин: усиливает работу сердца = ?: тормозит работу сердца

В7. Найдите соответствие

1.Артериальное кровотечение

2.Капиллярное кровотечение

3.Венозное кровотечение

А. кровь легко остановить

Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей

В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь

Г. Самое опасное кровотечение

Д. для остановки кровотечения достаточно давящей повязки

Е. для остановки кровотечения используют жгут или закрутку

Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос)

С1. Вредное воздействие алкоголя на состояние сердца и сосудов заключается в том, что…

Внутренняя среда организма

Статья профессионального репетитора по биологии Т. М. Кулаковой

Клетки нашего организма нуждаются в определенных условиях существования, к которым они приспособились в ходе эволюционного развитие. И такая внутренняя среда организма — это кровь, лимфа и тканевая жидкость.

Кровь находится в сосудах и не соприкасается с большинством клеток организма. Кровь доставляет клеткам кислород и питательные вещества и выносит углекислый газ и продукты распада. Вода плазмы крови с питательными веществами из капилляров переходит в промежутки между клетками и становится тканевой жидкостью. Так кровь обеспечивает постоянство состава тканевой жидкости.

Тканевая жидкость постоянно омывает клетки и служит для них средой существования. В клетки из тканевой жидкости переносятся кислород и питательные вещества, а из клеток выходят продукты распада и углекислый газ.

Часть тканевой жидкости из межклеточных пространств проникает через стенку лимфатических капилляров. Жидкость внутри лимфокапилляров называется лимфой. Лимфатические капилляры – слепо замкнутые выросты, которые объединяясь, образуют сосуды. Лимфатические сосуды сливаясь, образуя лимфатические протоки. По ходу лимфатических сосудов располагаются лимфатические узлы. В лимфоузлах задерживаются и обезвреживаются вирусы и бактерии. Лимфатические протоки впадают в вены, и лимфа смешивается с кровью. Таким образом, лимфатические сосуды являются системой, удаляющей избыток находящейся в органах тканевой жидкости.

Клетки органов постоянно выделяют во внутреннюю среду продукты своей жизнедеятельности и получают из неё необходимые для себя вещества. Благодаря такому обмену, состав внутренней среды остаётся практически неизменным.

1 – Кровь; 2 – Кровеносный сосуд; 3 – Клетки тканей; 4- Тканевая жидкость; 5 – Лимфатические капилляры

Гомеостаз — это постоянство внутренней среды организма. Основными показателями гомеостаза являются артериальное давление, кислотно-щелочной показатель крови, концентрация глюкозы в крови, температура. Показатели веществ постоянно колеблются, но в определённых пределах. Гомеостаз поддерживается нервной и эндокринной системами.

Продолжение темы «Внутренняя среда организма»:

Клетки крови

Плазма крови

Группы крови

Свертывание крови

Иммунитет

Подготовка к ЕГЭ по биологии и поступлению в медицинский вуз.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими публикациями.

Информация на странице «Внутренняя среда организма» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

08.03.2023

ОТВЕТЫ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В ФОРМАТЕ ЕГЭ 2019

ПО ТЕМЕ «ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА»

Задание

1.

1. Рассмотрите

схему. Запишите в ответе пропущенный термин обозначенный на схеме знаком

вопроса.

Пояснение.

Активный искусственный иммунитет возникает после введения вакцины.

Вакцины (лат. vaccinus коровий) — препараты, получаемые из ослабленных

бактерий, вирусов и других микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности и

применяемые для активной иммунизации людей и животных с целью специфической

профилактики и лечения инфекционных болезней.

Ответ: вакцина, или вакцины (и единственное и множественное число —

верный ответ).

2. Рассмотрите

предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме

знаком вопроса.

Пояснение.

Врожденный иммунитет — это генотипический признак организма,

передающийся по наследству. Работа этого вида иммунитета обеспечивается многими

факторами на различных уровнях: клеточном и неклеточном (или гуморальном).

Приобретенный иммунитет — это фенотипический признак,

сопротивляемость чужеродным агентам, которая формируется после вакцинирования

или перенесенного организмом инфекционного заболевания.

Естественный иммунитет может быть, как врожденным, так и

приобретенным после перенесенного инфекционного заболевания. Также этот

иммунитет может создаваться с помощью антител матери, которые поступают к плоду

во время беременности, а потом и при грудном вскармливании уже к ребенку.

Искусственный иммунитет, в отличие от естественного обретается организмом после

вакцинации (вакцина содержит ослабленных или убитых возбудителей, в ответ на

введение которых организм сам вырабатывает антитела — активный иммунитет) или в

результате введения лечебной сыворотки (содержит готовые антитела — пассивный

иммунитет).

Ответ: врожденный.

3. Рассмотрите

предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме

знаком вопроса.

Пояснение.

Внутренняя среда организма — совокупность жидкостей организма,

находящихся внутри него, как правило, в определённых резервуарах (сосуды) и в

естественных условиях никогда не соприкасающихся с внешней окружающей средой,

обеспечивая тем самым организму гомеостаз. Термин предложил французский

физиолог Клод Бернар.

К внутренней среде организма относятся кровь, лимфа, тканевая и

спинномозговая жидкости.

Кровь — жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды

организма, которая состоит из жидкой среды — плазмы и взвешенных в ней клеток —

форменных элементов: клеток лейкоцитов, постклеточных структур (эритроцитов) и

тромбоцитов (кровяные пластинки).

Ответ: кровь.

4. Рассмотрите

предложенную схему строения внутренней среды человека. Запишите в ответе

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса.

Пояснение.

Внутренняя среда организма — это кровь, лимфа и жидкость,

заполняющая промежутки между клетками и тканями.

Кровь — это красная непрозрачная жидкость, состоящая из двух

фракций — жидкой, или плазмы, и твердой, или клеток — форменных

элементов крови.

Ответ: плазма.

Задание

2.

1. Рассмотрите

таблицу «Вклад ученого в развитие данной науки» и заполните пустую ячейку,

вписав соответствующий термин.

|

Раздел |

Вклад ученого |

|

Мечников И.И. − Фагоцитарная теория |

|

|

Микробиология |

Кох Р. − Открытие туберкулезной палочки |

Пояснение.

|

Раздел |

Вклад ученого |

|

ФИЗИОЛОГИЯ |

Мечников И.И. − Фагоцитарная теория |

|

Микробиология |

Кох Р. − Открытие туберкулезной палочки |

И. Мечников – физиолог — автор фагоцитарной теории иммунитета

(фагоцитоз, иммунитет)

Р. Кох — микробиолог. Открыл бациллу сибирской язвы, холерный

вибрион и туберкулёзную палочку.

Ответ: ФИЗИОЛОГИЯ, или ИММУНОЛОГИЯ

Задание

13.

1. Установите соответствие между компонентами внутренней среды

организма и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце,

подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА |

КОМПОНЕНТ |

|

|

А) Б) В) Г) Д) Е) |

1) 2) 3) |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими

буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Пояснение.

Кровь: содержит все форменные элементы; образуется в красном костном

мозге, тимусе.

Лимфа: обезвреживает и фильтрует тканевую жидкость; возвращает в плазму

крови белки, соли, воду.

Тканевая жидкость: находится в межклеточном пространстве; её

скопления вызывают отёки.

Пояснение к пункту Г:

У человека она очень тесно связана с кровеносной системой. В её

задачи входит обезвреживание, а также удаление наиболее вредных отходов

жизнедеятельности. Также на неё возложены обязанности откачки лишней жидкости,

которая есть в межклеточном пространстве, назад в сосудистое русло.

Функции лимфы:

Лимфа занимается всасыванием и возвращением белка кровеносной

системе.

Обеспечивает чистоту в межклеточном пространстве благодаря

транспортировке отработанных соединений.

Лимфа выполняет роль биологического и механического фильтра, а

также занимается поставкой иммуноактивных клеток (это В и Т лимфоциты).

Всасывает жировые элементы из тонкого кишечника.

Осуществляет иммунологический контроль химуса.

Сохраняет жидкостное и белковое равновесие во внутренней среде

организма.

Является составляющей системы быстрого иммунологического

реагирования.

Поддерживает работу соединительной ткани.

Ответ: 112233.

Задание

14.

1. Установите

правильную последовательность процессов, происходящих при свёртывании крови у

человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) образование тромба

2) взаимодействие тромбина с фибриногеном

3) разрушение тромбоцитов

4) повреждение стенки сосуда

5) образование фибрина

6) образование протромбина

Пояснение.

Последовательность процессов, происходящих при свёртывании

крови у человека: повреждение стенки сосуда → разрушение тромбоцитов →

образование протромбина → взаимодействие тромбина с фибриногеном

→ образование фибрина → образование тромба.

Ответ: 436251.

Примечание.

Свертывание крови – это защитный механизм, предотвращающий потерю

крови при ранениях кровеносных сосудов. Процесс свертывания заключается в

последовательной цепи биохимических превращений белков плазмы. По современным

представлениям существует не менее 12 веществ-факторов свертывания.

Основная последовательность процессов свертывания следующая:

тромбоциты

разрушаются при контакте с неровными краями раны сосуда, и при этом из

разрушившихся клеток выделяется активный фермент тромбопластин

тромбопластин

взаимодействует с неактивным белком плазмы протромбином, и последний переходит

в активное состояние — фермент тромбин

тромбин

действует на растворимый белок плазмы фибриноген и переводит его в

нерастворимый белок фибрин

фибрин

выпадает в виде белых тонких нитей, которые натягиваются в области раны в виде

сеточки

в

нитях фибрина оседают эритроциты, лейкоциты, формируется полужидкий кровяной

сгусток

нити

фибрина сокращаются, отжимают жидкую часть из сгустка, и формируется тромб.

На всех этапах свертывания крови обязательно должны присутствовать

ионы кальция и витамин К. Время свертывания крови у человека составляет 5—12

минут. Недостаток какого-либо фактора свертывания приводит к снижению

свертывания.

Задание

20.

1. Вставьте в текст «Кровь» пропущенные термины из предложенного

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность

цифр (по тексту) впишите в привёденную ниже таблицу.

КРОВЬ

Кровь — это жидкая ________(А) ткань, состоящая из ________(Б)

и ________(В), в которой растворены минеральные и ________(Г) вещества.

Кровь, ________(Д) и тканевая жидкость образуют внутреннюю среду

организма.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) лимфа

2) форменный элемент

3) эритроцит

4) плазма

5) соединительный

6) тромбоцит

7) органический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем

буквам:

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Пояснение.

Кровь — это жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных

элементов и плазмы, в которой растворены минеральные и органические вещества.

Кровь, лимфа и тканевая жидкость образуют внутреннюю среду организма.

Ответ: 52471.

2. Проанализируйте таблицу «Состав и функции внутренней среды

человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия,

приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите

соответствующий

термин или процесс из предложенного списка.

Состав и функции внутренней среды человека

|

Компоненты |

Местонахождение |

Функции |

|

Тканевая жидкость |

(Б) |

Транспорт кровью и клетками организма |

|

Кровь |

Сердце и сосуды |

(В) |

|

(А) ________________ |

Сосуды, узлы |

Обеззараживание возвращение в кровь тканевой жидкости |

Список терминов

1. плазма

2. лимфа

3. перенос газов и питательных веществ

4. транспортная, иммунная, гуморальная, терморегуляционная

5. сохранение постоянной температуры тела

6. в спинномозговом канале головного и спинного мозга

7. в крупных и мелких сосудах организма

8. промежутки между клетками

Запишите

выбранные цифры в соответствии с буквами.

Пояснение.

Состав и функции внутренней среды человека

|

Компоненты |

Местонахождение |

Функции |

|

Тканевая жидкость |

(Б) 8. |

Транспорт кровью и клетками организма |

|

Кровь |

Сердце и сосуды |

(В) 4. |

|

(А) 2. |

Сосуды, узлы |

Обеззараживание возвращение в кровь тканевой жидкости |

Ответ: 284

Задание

21.

1. Пользуясь таблицей

«Наследование группы крови ребёнком», найдите верные утверждения.

1) Если у отца и матери III группа, то у ребенка либо III

группа, либо I .

2) Если у ребёнка IV группа крови, то у родителей может быть

только IV группа крови.

3) Если у отца и матери I группа, то у ребенка только I группа.

4) Группа крови ребенка не зависит от группы крови родителей.

5) Человеку с I группой крови можно переливать кровь любой группы.

Пояснение.

Правильный ответ:

1) Если у отца и матери III группа, то у ребенка либо III

группа, либо I (если оба родителя гетерозиготны ВО и ВО, то у ребенка может

быть I группа — ОО)

3) Если у отца и матери I группа, то у ребенка только I группа.

Ответ: 13.

Примечание.

Универсальный донор: 1 группа, отрицательный резус-фактор.

Универсальный реципиент: IV группа, положительный резус-фактор. Данный вывод

нельзя сделать по этой таблице.

2. Пользуясь таблицей «Химический состав морской воды и сыворотки

крови» и знаниями из курса биологии, выберите верные утверждения.

Химический состав морской воды и сыворотки крови

|

Химические |

Морская вода |

Сыворотка |

|

Натрий (Na) |

30,5 |

39,0 |

|

Магний (Mg) |

3,8 |

0,5 |

|

Кальций (Ca) |

1,2 |

1,0 |

|

Калий (K) |

1,8 |

2,6 |

|

Хлор (Cl) |

55,2 |

45,0 |

|

Кислород (O) |

5,6 |

9,9 |

|

Другие элементы и соединения |

1,9 |

2 |

1) Натрия, калия и кислорода в морской воде меньше, чем в сыворотке

крови.

2) Хлор преобладает и в составе морской воды и в составе сыворотки

крови.

3) Натрий, калий и кислород содержатся в сыворотке крови, но

отсутствуют в морской воде.

4) Количество хлора в сыворотке не значительно.

5) Кальций преобладает и в составе морской воды и в составе

сыворотки крови.

Пояснение.

Верные утверждения:

1) Натрия, калия и кислорода в морской воде меньше, чем в сыворотке

крови.

2) Хлор преобладает в составе морской воды и сыворотки

крови.

Неверные утверждения:

3) Натрий, калий и кислород содержатся в сыворотке крови, но

отсутствуют в морской воде — нет, неверно, все эти химические элементы есть

в морской воде.

4) Количество хлора в сыворотке не значительно — нет, неверно,

хлор преобладает в составе морской воды и сыворотки крови.

5) Кальций преобладает и в составе морской воды и в составе

сыворотки крови — нет, неверно, преобладает хлор.

Ответ: 12.

3. Пользуясь таблицей 1 «Сравнительный состав плазмы крови,

первичной и вторичной мочи организма человека», а также используя знания

из курса биологии, выберите верные утверждения.

Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной

мочи

организма человека (в %)

|

Составные вещества |

Плазма крови |

Первичная |

Вторичная |

|

Белки, жиры, гликоген |

7–9 |

Отсутствуют |

Отсутствуют |

|

Глюкоза |

0,1 |

0,1 |

Отсутствует |

|

Натрий (в солей) |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

|

Хлор (в солей) |

0,37 |

0,37 |

0,7 |

|

Калий (в солей) |

0,02 |

0,02 |

0,15 |

|

Мочевина |

0,03 |

0,03 |

2,0 |

|

Мочевая |

0,004 |

0,004 |

0,05 |

1) Концентрация натрия практически остаётся неизменной по

мере превращения плазмы крови во вторичную мочу.

2) Концентрация белков в плазме ниже, чем в первичной и вторичной

моче.

3) Глюкоза отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению

с первичной.

4) В извитых каналах нефрона глюкоза активно всасывается

обратно в лимфу.

5) Мочевина отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению

с первичной.

Пояснение.

Правильный ответ:

1) Концентрация натрия практически остаётся неизменной по

мере превращения плазмы крови во вторичную мочу.

3) Глюкоза отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению

с первичной. Наличие глюкозы во вторичной моче — признак

заболевания.

Неверный ответ:

4) В извитых каналах нефрона глюкоза активно всасывается

обратно в лимфу — нет, неверно, всасывается обратно в кровь.

2) Концентрация белков в плазме ниже, чем в первичной и вторичной

моче — нет, неверно, белка в моче нет.

5) Мочевина отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению

с первичной — нет, неверно, во вторичной моче мочевины больше, чем в первичной.

Ответ: 13.

4. Проанализируйте гистограмму, в которой представлена доля

макрофагов с изменённой морфологией (% от общего числа) в печени, костном мозге

и селезёнке мышей, страдающих лейкемией. В качестве контроля использовался

костный мозг здоровых мышей.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании

анализа представленных данных.

1) При лейкемии возрастает количество макрофагов с изменённой морфологией в

костном мозге.

2) Больше всего макрофагов обнаруживается в печени.

3) Печень, костный мозг и селезёнка участвуют в кроветворении.

4) Больше всего доля макрофагов с изменённой морфологией в печени.

5) Лейкемия повреждает в первую очередь печень.

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

Пояснение.

Верные утверждения 1 и 4.

Неверные — нельзя сделать вывод по данной таблице:

2) Больше всего макрофагов обнаруживается в печени. — в

гистограмме только измененные макрофаги

3) Печень, костный мозг и селезёнка участвуют в кроветворении. —

нет данных

5) Лейкемия повреждает в первую очередь печень. — нет данных

(другие органы не представлены в гистограмме)

Ответ: 14

5. Проанализируйте динамику показателей гемоглобина и гематокрита

(объём красных кровяных клеток в крови) у кардиохирургических больных,

оперированных в условиях искусственного кровообращения.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании

анализа представленных данных.

1) У пациентов второй группы развилась послеоперационная анемия.

2) Снижение уровня гемоглобина сразу после операции у пациентов

первой группы было меньше, чем у пациентов второй группы.

3) Пациенты второй группы нуждались в переливании донорской крови.

4) У пациентов второй группы активность клеток красного костного

мозга немного ниже, чем соответствующие показатели у пациентов первой группы во

всех взятых пробах.

5) У пациентов первой группы показатели гемоглобина и гематокрита

перед операцией были немного ниже, чем у пациентов второй группы.

Запишите

в ответе номера выбранных утверждений.

Пояснение.

Верный ответ:

2) Снижение уровня гемоглобина сразу после операции у пациентов

первой группы было меньше, чем у пациентов второй группы.

5) У пациентов первой группы показатели гемоглобина и гематокрита

перед операцией были немного ниже, чем у пациентов второй группы.

Неверный/

нет данных/ нельзя сделать вывод по указанным данным:

1) У пациентов второй группы развилась послеоперационная анемия.

3) Пациенты второй группы нуждались в переливании донорской крови.

4) У пациентов второй группы активность клеток красного костного

мозга немного ниже, чем соответствующие показатели у пациентов первой группы во

всех взятых пробах.

Ответ: 25

Задание

22 № 10900

1. Какой иммунитет

вырабатывается при введении вакцины?

Пояснение.

1) Искусственный активный иммунитет.

2) Организм сам вырабатывает антитела.

2. Почему новорожденные меньше болеют, если сразу же после

рождения получили молоко матери?

Пояснение.

1) В молоке матери содержатся защитные белки — антитела.

2) Антитела способствуют уничтожению чужеродных тел.

2. Что такое

малокровие (анемия)?

Пояснение.

1) Заболевание, связанное с низким содержанием гемоглобина в

эритроцитах крови.

2) Заболевание, связанное с низким содержанием эритроцитов в

крови, характеризуется слабостью, бледностью кожи.

3. Почему

некоторыми болезнями человек болеет повторно?

Пояснение.

1) После некоторых заболеваний в организме человека образуются

антитела, формируется иммунитет. Антитела против некоторых болезней со временем

разрушаются, поэтому человек может болеть повторно.

2) Возбудитель мутирует, старые антитела против него не действуют

(пример – грипп).

4. Как изменится

состав крови у альпиниста, неделю находящегося на большой высоте? Почему?

Пояснение.

1) На большой высоте мало кислорода.

2) Потребность в нем восполняется за счет увеличения количества

эритроцитов.

5. Объясните

причину скопления гноя при воспалительных процессах в тканях.

Пояснение.

1) Гной образуется в результате деятельности лейкоцитов крови,

2) путем фагоцитоза лейкоциты пожирают бактерии, инородные тела и

погибают. Образуется гной.

6. Почему

эритроциты разрушаются, если их поместить в дистиллированную воду? Ответ

обоснуйте.

Пояснение.

1) Концентрация веществ в эритроцитах выше, чем в воде.

2) Из-за разности концентрации вода поступает в эритроциты, объем

эритроцитов увеличивается, вследствие чего они разрушаются.

7. В чем отличие прививки от введения лечебной сыворотки?

Пояснение.

1) При прививке в организм вводят вакцину (убитых или ослабленных

возбудителе болезни, их яды), организм сам вырабатывает защитные антитела.

2) Лечебная сыворотка содержит готовые антитела.

8. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов

сопровождается их разбавлением физиологическим раствором (0,9% раствором

поваренной соли). Поясните, почему.

Пояснение.

1) Внутренняя среда организма характеризуется постоянством состава

минеральных солей.

2) Введение лекарственных препаратов в большом количестве может

изменить состав внутренней среды, поэтому их разбавляют физиологическим

раствором.

9. В образовавшейся на теле человека ране кровотечение со временем

приостанавливается, однако может возникнуть нагноение. Объясните, какими свойствами

крови это обусловлено.

Пояснение.

1) кровотечение приостанавливается благодаря свертыванию крови и

образованию тромба;

2) нагноение обусловлено накоплением отмерших лейкоцитов,

осуществляющих фагоцитоз.

10. Известно, что в плазме крови концентрация раствора солей в

норме составляет 0,9%. В стеклянный стакан, заполненный раствором поваренной

соли, поместили эритроциты. Сравните изображение нормального эритроцита в

плазме (рис. А) и эритроцита в растворе (рис. Б). Объясните наблюдаемое

явление. Определите концентрацию соли в стакане с раствором (более 0,9%, менее

0,9%, равна 0,9%).

Пояснение.

Элементы ответа:

1) эритроцит в растворе сморщился из-за потери воды, которая по

причине диффузии поступила из эритроцита в раствор;

2) концентрация раствора соли в стакане более 0,9%.

11. К крови прилили такой же объем раствора поваренной соли с

концентрацией 0,1%.

Что произойдет с эритроцитами.

Пояснение.

1) Концентрация веществ в эритроците выше, чем в окружающем его

растворе.

2) Вода поступает в эритроцит, объем которого увеличивается.

3) Под давлением воды плазматическая мембрана разрывается,

эритроцит погибает.

Или,

В пробирке получится гипотонический раствор, с более низким чем в

плазме крови содержанием NaCl эритроциты набухают, их оболочка разрывается.

Или,

Концентрация растворенных веществ внутри эритроцита 0,9%. Это

больше чем в растворе. Поэтому по закону осмоса вода будет поступать внутрь

эритроцита, он набухнет и лопнет.

12. Что такое лечебная сыворотка? Для чего её применяют?

Пояснение.

1. Лечебная сыворотка — это сыворотка крови человека или

животного, иммунизированная каким-либо антигеном и содержащая антитела к нему.

2. Лечебную сыворотку применяют для, чаще всего, экстренного

создания искусственного иммунитета или для нейтрализации каких-либо антигенов в

организме. Например, сыворотку применят при укусах ядовитых змей и пауков.

Или.

1. Лечебная сыворотка уже содержит готовые антитела против

возбудителей различных инфекционных заболеваний. Чаще всего в профилактических

и лечебных целях используют препараты, приготовленные из плазмы крови животных.

Иногда применяют сыворотки людей, переболевших этим инфекционным заболеванием.

2. В результате ее применения во много раз быстрее формируется

пассивный иммунитет. Ее введение быстро нейтрализует возбудителей инфекции, а

также продукты их жизнедеятельности.

13. Почему эритроцит человека, попадая в дистиллированную воду

набухает и лопается, а обыкновенная амеба может существовать.

Пояснение.

1) Концентрация веществ в эритроцитах выше, чем в воде.

2) Из-за разности концентрации вода поступает в эритроциты, объем

эритроцитов увеличивается, вследствие чего они разрушаются.

3) У амёбы же есть сократительная вакуоль, через неё излишки

жидкости удаляются из клетки амебы.

Или,

При попадании в дистиллированную воду, вода по закону осмоса будет

двигаться внутрь клеток, потому что в них больше концентрация растворенных

веществ.

Поэтому эритроцит набухнет и лопнет.

У амебы есть сократительные вакуоли, которые удаляют из организма

лишнюю воду и поддерживают осмотическое давление.

Задание

24.

1. Найдите ошибки

в приведенном тексте, исправьте их и объясните свои исправления.

1) В 1883 г. И. П. Павлов сообщил об открытом им явлении

фагоцитоза, которое лежит в основе клеточного иммунитета.

2) Иммунитет — это невосприимчивость организма к инфекциям и

чужеродным веществам — антителам.

3) Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4) Специфический иммунитет — это реакция организма на

действие неизвестных чужеродных агентов.

5) Неспецифический иммунитет обеспечивает организму защитутолько

от известных организму антигенов.

Пояснение.

1) 1 — явление фагоцитоза открыл И. И. Мечников;

2) 2 — чужеродные вещества — это не антитела, а

антигены;

3) 4 — специфический иммунитет вырабатывается в ответ на

проникновение известного, определенного антигена;

4) 5 — неспецифический иммунитет может возникнуть в ответ на

проникновение любого антигена.

2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера

предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

1) Лимфатическая система — это часть транспортной системы.

2) У человека лимфа непрерывно движется по сосудам.

3) Лимфа образуется из плазмы крови в межклеточном веществе,

которое находится во всех органах.

4) Лимфатические сосуды несут лимфу в грудной проток, из него

лимфа поступает в артерии большого круга кровообращения.

5) Глюкоза всасывается из кишечника в кровеносные капилляры.

6) Лимфатическая система участвует во всасывании из кишечника

аминокислот.

7) Лимфоузлы участвуют в кроветворении

Пояснение.

1) 3 — лимфа образуется из тканевой жидкости в лимфокапиллярах,

пронизывающих все органы.

2) 4 — лимфатические сосуды несут лимфу в грудной проток, из него

лимфа поступает в веныбольшого круга кровообращения.

3) 6 — лимфатическая система участвует во всасывании из

кишечника жирных кислот.

3. Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера

предложений, в которых они допущены, исправьте их.

1. В 1908 г. И.П. Павлов открыл явление фагоцитоза, которое лежит

в основе клеточного иммунитета.

2. Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекциям и

чужеродным веществам – антигенам.

3. Иммунитет может быть специфическим и неспецифическим.

4. Специфический иммунитет – это реакция организма на действие

неизвестных чужеродных агентов.

5. Неспецифический иммунитет обеспечивает защиту от знакомых

организму антигенов.

6. Иммунитет может осуществляться как специальными клетками –

фагоцитами, так и антителами – белковыми молекулами, содержащимися в лимфоцитах

крови, её плазме и тканевой жидкости.

7. Открытие клеточного иммунитета побудило учёных к исследованиям

в области гуморального иммунитета.

Пояснение.

Элементы ответа.

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 5.

1) 1 – явление фагоцитоза открыл И.И. Мечников.

2) 4 – специфический иммунитет – это реакция на определённый

антиген, к которому выработалась невосприимчивость.

3) 5 – неспецифический иммунитет – это реакция на любой анти- ген,

попавший в организм

Задание

25.

1. По данным статистики, курящие люди значительно чаще страдают

хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем некурящие. Объясните,

какое влияние оказывают ядовитые вещества (например, угарный газ, никотин),

содержащиеся в табачном дыме, на эритроциты крови и кровеносные сосуды

курильщика?

Пояснение.

1) Происходит резкое сужение кровеносных сосудов, повышается

давление

2) Снижается эластичность кровеносных сосудов, что может привести

к инфаркту при повышении давления.

3) На стенках сосудов могут откладываться вредные и ядовитые

вещества.

4) Происходит взаимодействие угарного газа с гемоглобином

эритроцитов, в результате резко снижается их способность переносить кислород,

наступает кислородное голодание всего организма, нарушается обмен веществ.

2. Почему

происходит свертывание крови в поврежденных сосудах?

Пояснение.

1) В них тромбоциты разрушаются.

2) В результате множества реакций растворимый белок плазмы

фибриноген превращается в нерастворимый нитевидный белок фибрин.

3) Образуется тромб, который закупоривает место повреждения.

3. Какое значение имеет кровь в жизнедеятельности организма

человека? Охарактеризуйте не менее 3-х функций.

Пояснение.

1) выполняет транспортную функцию: доставка кислорода и

питательных веществ к тканям и клеткам организма, удаление углекислого газа и

продуктов обмена;

2) выполняет защитную функцию благодаря деятельности лейкоцитов и

антител;

3) участвует в гуморальной регуляции жизнедеятельности организма.

4. В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не

менее трёх примеров.

Пояснение.

1) Дыхательная — кровь переносит газы – кислород и углекислый газ.

2) Трофическая — кровь переносит питательные вещества от

пищеварительной системы ко всем органам тела.

3) Выделительная — кровь переносит вредные вещества от всех

органов тела к органам выделения.

4) Регуляторная — кровь переносит гормоны.

5. В чём опасность развития плода от брака резус-отрицательной

женщины и резус-положительного мужчины?

Пояснение.

1) У резус-отрицательной матери и резус-положительного отца может

получиться резус-положительный ребенок.

2) Возможен резус конфликт. Через плаценту в кровь женщины

поступает чужеродный белок, на который вырабатываются антитела.

3) Во время второй беременности (второй беременности резус-положительным

плодом) эти антитела могут сработать против ребенка и вызвать осложнения

беременности вплоть до ее прерывания и гемолитическую болезнь новорожденных.

6. Укажите не менее четырёх функций внутренней среды организма человека.

Пояснение.

1) Транспортная функция крови и тканевой жидкости —

транспорт О2, СО2, питательных веществ и их доставка

к клеткам.

2) Защитная, иммунная — обеспечивается клетками

крови и лимфой (фагоцитами и лимфоцитами).

3) Терморегулирующая — перераспределение тепла в

организме.

4) Гомеостатическая — водно-солевого баланса буферными

системами плазмой крови.

5) Гуморальная — доставка выделенных в кровь гормонов

к органам-мишеням.

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость)