Экзаменационные материалы 2021 года по русскому языку ориентированы прежде всего на практические умения (проверка слова, исправление неверного произношения, точное употребление слова, исправление ошибки и др.). Эти способы действия с языковым материалом Вам хорошо известны, с подобными заданиями Вы работали на уроках русского языка в школе.Экзаменационные материалы 2021 года по русскому языку ориентированы прежде всего на практические умения (проверка слова, исправление неверного произношения, точное употребление слова, исправление ошибки и др.). Эти способы действия с языковым материалом Вам хорошо известны, с подобными заданиями Вы работали на уроках русского языка в школе.В экзаменационной работе нет ничего, что выходило бы за пределы школьного учебника и программы. Однако подготовка к ЕГЭ (как и подготовка к любому экзамену) не исключает необходимого обобщения и систематизации изученного в школе. И здесь следует особое внимание обратить на то, какие задания Вы решаете без труда, а какие у Вас вызывают затруднения.Проверить свои знания Вам поможет это пособие. Книга «ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов» содержит 36 вариантов экзаменационной работы по русскому языку, максимально приближенных к реальным экзаменационным материалам 2021 года по типу, структуре, уровню сложности.Для того чтобы успешно справиться с заданиями экзаменационной работы, проверяющими овладение нормами современного русского литературного языка, рекомендуем использовать также пособие «ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат», которое позволит Вам потренироваться в выполнении заданий по каждой из содержательных линий школьного курса русского языка. В книге представлена серия заданий для индивидуальной работы, которые предваряет краткое изложение правил, представленных в удобной для восприятия форме: таблицах и алгоритмах. Обращаем Ваше внимание на то, что в этом пособии дан анализ наиболее распространённых ошибок участников экзамена при выполнении отдельных заданий работы, а также выделены основные умения, которыми необходимо овладеть, чтобы выполнить то или иное задание.

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

Кто не бывал в просторных степях низовий реки во время перелёта, тот не может себе представить, что там происходит. Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Вереницы их то поднимались кверху, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, проектировались на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который казался от этого затянутым паутиной. Я смотрел, как очарованный.

Выше всех были орлы. Распластав могучие крылья, они парили в хрустальном воздухе. Что для них расстояния? Некоторые из них кружили так высоко, что едва были заметны. Ниже их, но всё же высоко над землёй, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками, оглашая воздух своими сильными криками. Рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, близко к земле, с шумом неслись торопливые утки. Совсем над водой тысячами летели чирки и другие мелкие птицы. Канюки и пустельга там и тут описывали красивые круги, подолгу останавливались на одном месте и, трепеща крыльями, зорко высматривали на земле добычу. Порой они отлетали в сторону, опять описывали круги и вдруг, сложив крылья, стремглав бросались книзу, <…> снова быстро взмывали вверх, едва коснувшись травы.

Грациозные чайки и изящные проворные крачки своей снежной белизной мелькали в лазурном небе, а кроншнепы летели легко, плавно, выполняя удивительно красивые повороты. И вся масса птиц неслась к югу. Величественная картина!

(По В.К. Арсеньеву)

1. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот союз.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 20934.

2. В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте.

1) ПРЕДСТАВИТЬ. Доставить, предъявить, сообщить. Представить необходимые документы.

2) КРУЖИТЬ. Блуждать, ходить, сбившись с дороги (разг.). Кружить по лесу.

3) ОСТОРОЖНЫЙ. Предусматривающий возможную опасность. Осторожный человек.

4) ЗЕМЛЯ. Территория с угодьями, находящаяся в чьём-нибудь владении, пользовании. Аренда земли.

5) МЕЛЬКАТЬ. Являться, показываться на короткое время, на мгновение; появляться и исчезать, сменяясь другим. Между деревьями мелькают фигуры людей.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 20935.

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 3апишите номера этих ответов.

1) Объективность, бесстрастность изложения обеспечивается путём использования книжной лексики (перелёта, вереницы, очарованный, расстояния, зорко), географических терминов (в просторных степях, низовий реки, на фоне неба, воздух, в лазурном небе).

2) Эмоциональности, экспрессивности текста, выражению авторского отношения способствует использование эпитетов (в хрустальном воздухе, грациозные чайки, изящные проворные крачки, величественная картина), сравнения (смотрел, как очарованный), антонимических пар (большими — малыми, поднимались — опускались, ближние — дальние).

3) Текст содержит грамматические особенности, характерные для устной речи: частое использование междометий, экспрессивных частиц, преобладание ситуативно неполных предложений.

4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых используемые в изобразительной функции ряды однородных членов предложения, предложения с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом; риторический вопрос, риторическое восклицание.

5) Текст относится к публицистическому стилю, так как основные цели автора — воздействие на массовое сознание посредством общественно значимой информации, формирование у читателя отношения к определённой проблеме, выражение собственной активной жизненной позиции, убеждение читателя путём приведения доводов, аргументов.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 20936.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

довЕрху

прозорлИва

начАвшись

нарвалА

крАны

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6264.

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ здание крупной тепловой электростанции, построенное по проекту архитектора В.Н. Башкирова, — один из лучших образцов промышленной архитектуры в Москве.

Филологи подчёркивали ВЫСОКОЕ патриотическое звучание найденных писем, использование в них разнообразных литературных источников, среди которых значительное место занимали античные.

В русских сказках заяц обычно ПУГЛИВЫЙ, словно от латинского наименования вида Lepus timidus — «робкий заяц».

Осенью мы иногда жалуемся на РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, упадок сил, нарушенный сон и списываем всё на унылый пейзаж и отсутствие солнечных лучей.

Семейных конфликтов здесь не бывает, СОСЕДСКИЕ распри крайне редки, люди по отношению друг к другу неизменно доброжелательны и отзывчивы.

Верный ответ: Производственное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6562.

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Величественно и великолепно небо начала сентября месяца с ещё ясным, чистым небом, на котором можно увидеть столько звёзд!

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5753.

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

УДВАИВАТЬ силы

известные ЛЕКТОРЫ

ОТСРОЧИВАТЬ дату встречи

экзотических КУШАНИЙ

ЕХАЙТЕ быстрее

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5970.

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с однородными членами

Б) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

В) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Г) нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Д) неправильное построение сложного предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В период царствования Петра I, поощрявший развитие судостроения, речной флот был качественно улучшен.

2) Согласно «Повести временных лет», славянские племена призвали в 862 году на княжение в Новгород варяга Рюрика с братьями Синеусом и Трувором.

3) Главные требования, предъявляемые к портрету, — передача внешнего сходства и раскрытие внутреннего мира человека.

4) Воины селились непосредственно в месте прохождения линий обороны, которые несли службу на засечных чертах.

5) Заслугой студента А. Шахматова русская наука о языке считает как блестящий анализ новгородских материалов, так первую публикацию найденных им в архиве Министерства иностранных дел двадцати грамот.

6) Готовясь к поездке в Севастополь, мы перелистываем справочники, читаем об адмирале Павле Степановиче Нахимове, о профессоре Николае Ивановиче Пирогове, а также о Льве Николаевиче Толстом.

7) Распределив основные обязанности, связанные с воскресной уборкой дома, между младшими братьями, у Анфисы стало легко на душе: теперь она была уверена, что успеет подготовить к приезду родителей все сюрпризы.

9) Рожь, так же как и пшеница, растёт в поле, и осенью её жнут, вымолачивают из колосьев зёрна и мелют на мельнице.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6322.

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.

1. пр..тендент, к..лоннада, п..лисадник2. сж..мать, д..летант, вып..чка3. ап..лляция, ингр..диент, в..негрет4. г..неалогия, д..ровитый, подн..мать5. огл..нулся, оч..рование, выч..т

Верный ответ: 13

Если в словах корни с чередующимися гласными (пер-пир, бер-бир, лаг-лож), то проверить такие гласные нельзя, они пишутся согласно правилам орфографии. Также нельзя проверить гласные корней слов, имеющих иностранное происхождение, или если это слова-исключения. Таким образом, проверяем то, что остаётся (ударение ставим на гласную корня):

1) все слова имеют иностранное происхождение, проверить нельзя;

2) есть слово с проверяемой гласной корня — выпечь (печь) ;

3) все слова-исключения, проверить нельзя;

4) есть слово с проверяемой гласной корня — даровитый (дар) ;

5) оглянулся — глянул, очарование — чары, вычет — счёт. Выбираем только те варианты, где проверить нельзя.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5864.

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1. пр..менить, пр..рождённый, пр..свистывать2. без..мянный, по..мка, из..сканный3. пр..дгорье, пер..расчёт, пр..дписание4. раз..гревать, пров..зглашать, от..гнуть5. ра..чётный, бе..вольный, во..клицать

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6027.

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1. занов.., галч..нок2. изюм..нка, кокетл..вый3. ландыш..вый, подмеш..вать4. потч..вать, строень..це5. доверч..вый, гостин..ца

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5893.

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1. осматрива..мый, восторж..нный2. проветр..шь, застав..вший3. подпиш..шь, отпущ..нный4. занавеш..нный, руш..щий5. расскаж..шь, увид..тесь

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6434.

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Доставая с полки очередной том, мы даже (НЕ)ЗАДУМЫВАЕМСЯ, что держим в руках результат многовековой эволюции человеческой культуры.

Интерактивная книга (Living Book) — это новое направление в сфере мультимедиа технологий, позволяющее (НЕ)ТОЛЬКО прочитать текст и посмотреть картинки, но и услышать голоса персонажей.

На протяжении последних двадцати девяти лет альпинистам удавалось (НЕ)РАЗ подниматься в Гималаях выше восьми тысяч метров над уровнем моря.

Учёные считают, что восприятие обратного пути как более короткого (НЕ)СВЯЗАНО с чувством времени как таковым, а обусловлено восприятием возвращения.

Оказавшись на освещённой сцене, музыкант скользнул (НЕ)ВНИМАТЕЛЬНЫМ взглядом по лицам собравшихся в зале людей и сразу подошёл к роялю.

Верный ответ: Невнимательным

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6624.

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

ТАК(ЖЕ), как и прежде, владелец поместья не жалел средств на обустройство прекрасного парка, не внимая ничьим советам, распоряжаясь наследством (ПО)СВОЕМУ усмотрению.

(ОТ)ТОГО напоминающего замок здания, что виднеется (В)ДАЛИ, веет седой стариной.

На картине, написанной первокурсником, был изображён хрустальный кувшин с веточками КАКОГО(ТО) дерева и фарфоровое блюдце с росписью, на котором лежало (ПОЛ)ЯБЛОКА.

Почти весь посев пропал (В)СЛЕДСТВИЕ засухи, (ПО)ЭТОМУ приходилось очень экономно использовать запасы зерна.

Дискуссия может стать бесконечной и (ПО)ТОМУ, что её участники, говоря об одном и том же, используют одни и ТЕ(ЖЕ) слова, но каждый вкладывает в эти слова свой смысл.

Верный ответ: Вследствиепоэтому; Поэтомувследствие

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6004.

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Поставле(1)ая среди клязьменских лугов церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только одним из самых соверше(2)ых храмов, которые были созда(3)ы на Руси, но и одним из величайших художестве(4)ых памятников мирового искусства.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5843.

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1. С обратной стороны берёста желтоватая бархатистая очень похожая на хорошо выделанную замшу.2. Этот храм был самой высокой постройкой как этого архитектурного ансамбля так и всей Москвы того времени.3. В XVI-XVII столетиях село Коломенское превратилось в излюбленную загородную резиденцию московских царей и это сразу сказалось на его застройке.4. Интерьеры наших квартир магазинов учреждений часто украшают изделия народных промыслов.5. Горшки из глины использовались не только для приготовления пищи но и для хранения всевозможных продуктов крупы.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6600.

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

И.И. Левитан(1) вглядываясь в небесную синеву(2) сквозящую в жаркий день в верхушках деревьев(3) словно купающихся в этой синеве(4) вдохновенно работал.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6574.

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Мечта о полёте к звёздам возникла у людей(1) вероятно(2)в ту пору, когда они впервые взглянули в ночное небо и вдруг поняли, что их манит ввысь неодолимая сила; но прошли(3) как известно(4) тысячи и сотни тысяч лет, прежде чем эта мечта осуществилась.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6602.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Пышный дворцовый ансамбль с Покровским собором в Александрове (1) который (2) строили совместно мастера русские и итальянские (3) так полюбился князю Василию III (4) что к престольному празднику Покрова он всегда старался выехать туда из Москвы со всем семейством.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6495.

20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Лето — прекрасная пора(1) и (2) если вы постараетесь провести его с пользой (3) полученной закалки хватит на весь осенне-зимний период (4) потому что ваш иммунитет укрепится.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6469.

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)Ярославль — старинный русский город. (2)Он был основан в начале XI века киевским князем Ярославом Мудрым как город-крепость на правом берегу Волги при впадении в неё Которосли, где с X века располагалось древнерусское поселение «Медвежий угол». (3)Согласно преданию князь покорил местных жителей, убив их священного зверя — медведя. (4)Легенда об этом поединке нашла своё отражение в гербе города. (5)XVII век — золотой век в истории Ярославля. (6)Это период бурного экономического роста, расцвета культуры, формирования своего стиля в архитектуре и живописи, создания великолепных храмовых ансамблей, и поныне определяющих облик города. (7)В конце XVII — начале XVIII веков Ярославль — второй после Москвы город на Руси с населением около 15 тысяч человек.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 5984.

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1)Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов, компьютеров, телевизоров — словом, цифровых гаджетов, и, главное, мы не можем жить без самой информации. (2)»Человек медийный« — это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось и не все с ним согласились. (3)На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке. (4)Начало было положено Джоном Локком, его «человеком естественным», и Жаном-Жаком Руссо, его «человеком общественным». (5)В XVIII веке концепция человека активно развивалась, было понятно, что человек не только биологический вид, но и общественное существо, и многие учёные стали это признавать. (6)Джон Локк впервые ввёл понятие «человека естественного», основанное на признании значения практического опыта в формировании человека. (7)Руссо же говорил, что человек не может сформироваться лишь в условиях природы и своего опыта, поскольку он в значительной мере получает опыт в процессе взаимоотношений с социумом.

(8)В XIX веке политэкономы ввели понятие «человека экономического», которое предполагало, что человек в значительной степени рационально формирует свои потребности, исходя из материальных условий и условий потребления. (9)Уже в XX веке во французской социологии появилось понятие «человека социального». (10)Согласно этому подходу, невозможно полностью определять современного человека только через мир вещей, который необходим «человеку экономическому», а нужно учитывать его культурные и духовные запросы, связанные с тем обществом, в котором он живёт. (11)И уже в последние годы учёные всё чаще начали фиксировать возрастающую зависимость мира идей от процессов развития информационно-коммуникационных технологий, от медийной среды.

(12) Медийная среда сейчас невероятно расширилась. (13) Говоря о «человеке медийном», мы подразумеваем связь человека со всем медиапространством, включающим как традиционные формы СМИ в виде газет, журналов и телевидения, так и новые платформы доступа к новым цифровым средам. (14) В этом отношении смартфон — только одна из возможных платформ распространения информации. (15) Если человека оторвать от смартфона, сможет ли он через два дня ощущать себя нормальным человеком? (16) Но можно поставить вопрос и несколько иначе: сможет ли он потерять за эти два дня свою зависимость от медийной среды? (17) Медийный мир стал всеобъемлющим, и сегодня сложно понять, может ли человек из медийного снова стать естественным.

(18) Сама идея «человека медийного» — это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления информации, предоставляемой медийной средой. (19) Все мы, конечно, разные люди, поэтому в каждом конкретном человеке эта идея реализуется по-разному: кто-то более медийный, кто-то менее. (20) Это не только абстрактные философские рассуждения. (21) Мы сталкиваемся с новой реальностью — человек очень много времени уделяет медиа. (22) Но я думаю, что время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации — в этом случае он формирует новые знания. (23) Однако многие исследователи, учёные и политики упрекают медиасреду в том, что в результате скольжения по информации как раз и снижаются мыслительные, критические способности, ухудшается память. (24) Кроме того, часть времени, и она может быть весьма существенной, отдаётся развлекательным занятиям. (25) В результате важно не то, сколько времени человек проводит с медиа, а то, каков смысл проведения этого времени. (26) Ещё одна проблема состоит в том, что у людей формируется зависимость от медиа, они не могут проводить время без гаджетов или без включённости в поток онлайн-коммуникаций. (27) Поэтому, формулируя понятие «человека медийного», нужно обратить внимание на то, что меняется не только наше восприятие мира, но и, возможно, даже когнитивные (познавательные) способности человека. (28) Они могут как усиливаться за счёт того, что сейчас человек перерабатывает огромные объёмы визуальной информации, так и снижаться, ведь от традиционной линейной грамотности мы уходим в сторону грамотности визуальной.

(29) Фактически идеальный человек медийный — это тот, кто справляется с вызовами технологической революции и в области доставки информации, и в области преодоления информационной избыточности.

(По Е.Л. Вартановой)

Елена Леонидовна Вартанова — российский экономист и социолог; доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1. Смартфон должен быть основной платформой распространения информации.2. Учёные всё чаще фиксируют возрастающую зависимость человека от процессов развития информационно-коммуникационных технологий, медийной среды.3. У современных людей существует зависимость от информационного потока и цифровых гаджетов: телефонов, компьютеров, телевизоров. .4. Уже в XX веке французские социологи предполагали, что человек рационально формирует свои потребности, исходя из материальных условий и условий потребления.5. В науке существовали понятия «человек естественный» ‚ «человек общественный», «человек экономический» , а в XXI веке появилось понятие «человек медийный».

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6174.

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1. Предложение 13 содержит определение понятия.2. В предложении 16 содержится ответ на вопрос, поставленный в предложении 15.3. В предложениях 5-7 представлено рассуждение.4. В предложении 26 представлено повествование.5. Предложения 9 и 10 противопоставлены по содержанию.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6175.

24. Из предложений 4-7 выпишите слово со значением «система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов на то или иное явление».

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6176.

25. Среди предложений 26-29 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью личного местоимения и форм слова. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6177.

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,

который Вы анализировали, выполняя задания 22-25.

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите цифры в соответствии с последовательностью букв.

26. «Представляя читателю новое понятие, E.Л. Вартанова использует разнообразные лексические средства, в том числе (A)___________ („гаджет“ в предложении 1, „смартфон“ в предложениях 14, 15). Синтаксические средства выразительности: (Б)___________ (предложения 15, 16) и (В)___________ (в предложениях 1, 11, 13, 29), а также ещё одно лексическое средство — (Г)___________ („усиливаться“ — „снижаться“ в предложении 28) — помогают автору привлечь читателей к процессу размышления и точно и развёрнуто выразить свои мысли».

Список терминов:

1) фразеологизм

2) эпитеты

3) заимствованные слова

4) контекстные антонимы

5) восклицательные предложения

6) ряд однородных членов

7) риторическое обращение

9) диалектизмы

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6178.

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Примерный круг проблем:

1) Проблема влияния медиасреды на когнитивные способности человека. (В чём проявляется влияние медиасреды на познавательные способности человека?)

Авторская позиция: У многих людей в результате «скольжения по информации» в медиасреде, увлечения развлекательными занятиями снижаются мыслительные, критические способности, ухудшается память.

2) Проблема определения цели использования ресурсов медиасреды. (В чём заключается смысл использования медиаресурсов? Каков смысл обращения к информационному онлайн-потоку?)

Авторская позиция: Смысл использования медиаресурсов — получение нового знания. Время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации — в этом случае он формирует новые знания.

3) Проблема зависимости человека от гаджетов. (Существует ли зависимость человека от гаджетов? В чём проявляется зависимость человека от гаджетов?)

Авторская позиция: У многих людей формируется зависимость от медиа, они не могут проводить время без гаджетов, без включённости в поток онлайн-коммуникаций.

4) Проблема осмысления понятия «человек медийный». (Кого можно назвать «человеком медийным»?)

Авторская позиция: «Человек медийный» — это человек, сознание которого напрямую сформировано процессом получения и осмысления информации, предоставляемой медийной средой.

5) Проблема уничтожения зависимости человека от медиасреды. (Может ли человек из медийного снова стать естественным?)

Авторская позиция: Медийный мир стал всеобъемлющим, и сегодня сложно понять, может ли человек из медийного снова стать естественным.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 6179.

Господин великий новгород егэ русский язык

Хохлома — затерявшееся в глуши дремучих заволжских лесов старинное село, вместе с историей которого уходит в далёкое прошлое зарождение там известного на весь мир искусства хохломской росписи. Деревянная посуда с самых древних времён была у русского человека в большом употреблении: ковши в форме плывущей птицы, круглые братины (ковши), обелённые миски, ложки разных форм и размеров найдены в археологических раскопках ещё Х-ХIII веков.

Но пользоваться неокрашенной деревянной посудой неудобно: она впитывает в себя грязь. После того как было замечено, что промаслившиеся стенки сосудов легче моются, а впитавшая масло посуда дольше сохраняется, возникла мысль покрывать посуду олифой — варёным льняным маслом. Этот состав, применявшийся иконописцами для предохранения живописи от влаги, был известен русским мастерам с давних пор. Возможно, благодаря существовавшей уже технике писания икон и возникло и живописное искусство Хохломы. Вместо дорогостоящего золота мастера Древней Руси закрашивали фон серебром. Затем, после окончания живописных работ, покрывали поверхность посуды лаком и прогревали в печи. От высокой температуры плёнка лака приобретала золотистый оттенок и просвечивающее неё серебро тоже отливало золотом.

Росписью посуды занимались крестьяне, жившие в деревнях, расположенных вокруг Хохломы. Хохломские изделия расходились по всей России, привлекая своей оригинальной раскраской, прекрасной лакировкой, радуя глаз праздничностью расцветки, красотой орнамента.

(По С. А. Жегаповой)

5722. Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска в последнем предложении текста. Запишите этот предлог.

Верный ответ: Сквозь, Через

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5722.

У всего живого есть свои сокровенные тайны, и они принадлежат только той жизни, которая определена природой. , может быть, в те часы, когда по небу ходят сполохи — сильные вспышки яркого света, перестают охотиться звери друг за другом, лосиха и лосёнок замирают с недожёванным листом на губах, замолкают птицы, а человек крещёный осеняет себя, землю, небо трепетным троеперстием, и некрещёный тоже благоговейно, как я сейчас, останавливается середь поля, охваченный тревожным томлением.

Сколько же стою я среди хлебов? Час, два, вечность? Недвижно всё и смиренно вокруг меня, беспредельная ночь раскинулась вокруг. Ночь без конца и края, такая же ночь, какая властвовала в ту пору, когда ни меня, ни этих колосьев, никого ещё не было на Земле. Да и сама Земля клокотала в огне, содрогалась от громов, усмиряя себя во имя будущей жизни.

И, быть может, не зарницы эти, а неостывшие голоса тех времён, пластая в клочья темноту, рвутся к нам? Может быть, пробиваются они сквозь толщу веков с молчаливым уже, но всё ещё ярким приветом, только с виду грозным, а на самом деле животворным, потому что из когда-то дикого пламени в муках и корчах родилось всё: былинка малая и дерево, звери и птицы, цветы и люди, рыбы и мошки.

(По В. П. Астафьеву)

5749. Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите это наречие.

Верный ответ: Поэтому

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5749.

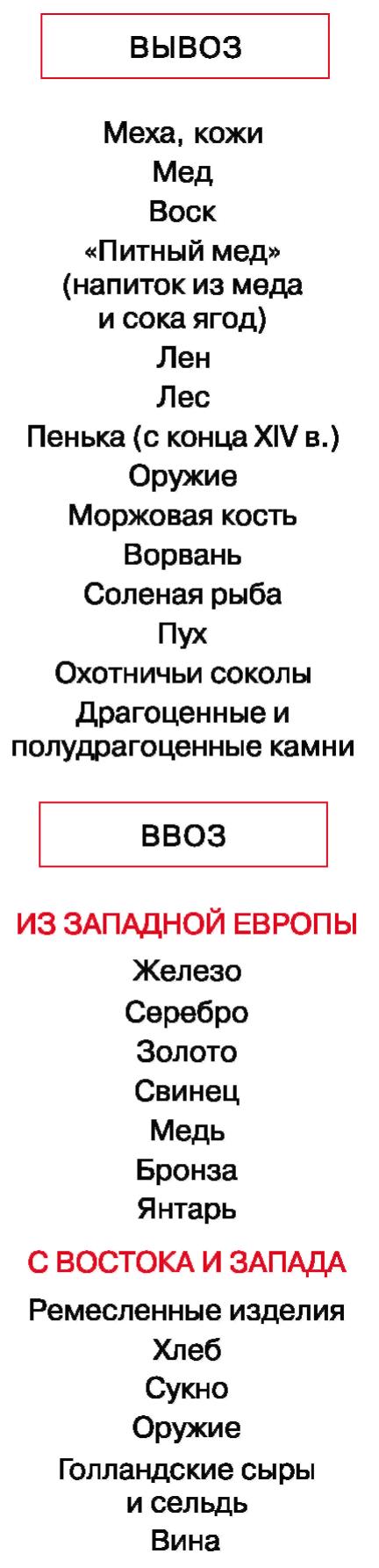

Господин Великий Новгород много строил и покупал много. Сукна, бархат, оружие, полотно были постоянными статьями ввоза. Но получать ещё и серебро, вывоз должен был намного превышать ввоз. Вывозил Новгород и полотно, и посуду, и железный товар, но главными статьями вывоза всё-таки являлось сырьё: воск, сало морского зверя и меха.

Государство, вывозящее сырьё, разоряется — это известная истина. Разорение при этом происходит двоякое: кроме того, что исчезает, истощается само сырьё, падает и уровень мастерства граждан, ибо заготовка сырья обычно требует минимальных навыков, а зажиточность государства напрямую зависит от уровня квалификации труженика. По той же причине богатеет государство, ввозящее сырьё. Оно не теряет национального достояния, а за счёт обработки и переработки ввозимого сырья рабочие навыки её граждан непрерывно повышаются.

Почему же не разорялся, а рос и хорошел Новгород? Во-первых, потому что имел своё крепкое ремесло. По уровню мастерства новгородские ремесленники долгое время превосходили всех прочих русичей. Во-вторых, потому что продавал дорогой товар: стоимость шитья меховой одежды смехотворна по сравнению со стоимостью мехов. А убыль пушного зверя новгородцы до поры восполняли, захватывая всё новые и новые пространства русского Севера. И тёк ручей из серебра, в условиях ХУ столетия означавший не просто богатство — власть.

5776. Самостоятельно подберите подчинительный союз со значением цели, который должен стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот союз.

Верный ответ: Чтобы, Длятогочтобы

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5776.

Пустыни — это необязательно песок, нещадно палимый солнцем. Есть места и более неприветливые, например полярные пустыни. Расположенные рядом ледники «оттягивают» на себя воду и отражают и без того слабый в тех краях солнечный свет, создавая холодный и сухой климат.

Если брать Северное полушарие, то эта природная зона, часто называемая арктическими пустынями, охватывает некоторые острова Северного Ледовитого океана, а также север полуострова Челюскин. -30 °С здесь не экстремальная погода, а всего лишь среднемесячная январская норма. Снег может полностью не таять весь год, а на освобождающейся на недолгое холодное лето (средняя температура самого тёплого месяца всего +3 °С) каменистой почве могут выжить лишь немногочисленные растения, которые не образуют сплошного покрова. немногие животные обитают в этих условиях, однако фауна полярных пустынь необычна своим составом: например, видов паукообразных там больше, чем насекомых или, по более осторожным оценкам, сравнимое количество.

Во всех остальных природных зонах суши насекомые значительно превосходят паукообразных по видовому богатству. Там нет многих отрядов насекомых, обычных в других регионах, а те, что есть, часто представлены лишь единичными видами. Относительным богатством видов отличаются только двукрылые (комары и мухи) — их в арктических пустынях несколько десятков видов. Исследование позволило выявить ещё восемь видов, которые не только изредка залетают, но и развиваются в арктических пустынях за пределами островов Северной Земли.

(По С. С. Лысенкову)

5803. Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз.

Верный ответ: Лишь, Только

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5803.

Шумел листопад, леса покорно и печально, почти не стихая, порошили багряной листвой, и горестный, всё заглушающий шорох властно заполнял лесную глухомань. Опавшими листьями осень щедро выстилала все дороги и поляны. налетал ветер, тучи мёртвой листвы поднимало от лесов, легко кружило в просторной вышине и несло на восток, и тогда казалось, что над унылой осенней землёй бушует багряная метель.

Шум листопада наполнял душу Андрея тоской и тревогой. В полинявшей гимнастёрке, со скаткой шинели и винтовкой, лейтенант шёл усталым шагом, часто обтирая запылённое лицо пилоткой, и, случалось, сам удивлялся, что идёт: так иногда плохо чувствовал под ногой землю. Эта осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время, но всё же, как думал Андрей, особенно внезапно и дерзко. Он не мог смотреть спокойно на сверкающие холодной позолотой леса, на голые, обнищавшие поля, смотреть и видеть, как всюду торжествует жестокая сила осени.

В полдень, остановившись на вершине высокого холма, Андрей выпрямился во весь свой рост и с усилием огляделся вокруг. На дорогах, в пыльной мгле, гудели машины, грохотали обозы, двигались колонны солдат. В осеннем поднебесье, сверкая на солнце, тянулись на восток немецкие самолёты; они с воем бросались на дороги, и земля тяжко ахала, и над ней взлетали чёрные кудлатые султаны дыма.

5830. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот союз.

Верный ответ: Если;Кактолько

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5830.

Зимою и летом, осенью и весною хорош русский лес. В тихий зимний день выйдешь, бывало, в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Глубокие, чистые лежат под деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными белыми арками согнулись под тяжестью инея стволы молодых берёз, тяжёлыми шапками белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких и маленьких елей, высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых шишек.

Хорош лес ранней и поздней весною, когда начинает пробуждаться в нём сокрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает снег, над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветки берёз, всё больше и больше слышится в лесу птичьих голосов. Тонко пищат. рябчики, на непроходимом болоте водят весенние хороводы прилетевшие журавли, а в кустах на берегу реки защёлкал, звонко запел первый соловей. А летом, когда примолкают самые голосистые птицы и не поют звонкоголосые соловьи, на лесных открытых полянах зреет душистая земляника, поспевает лесная малина, а по закрайкам болот созревает черника, краснеют на зелёных ветках ягоды брусники.

Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни, когда на золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин, медленно кружась, слетают с берёз пожелтевшие лёгкие листья, а от дерева к дереву протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины.

(По И. С. Соколову-Микитову)

5857. Самостоятельно подберите обстоятельственное наречие времени, которое должно стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите это наречие.

Верный ответ: Уже

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5857.

Внешняя среда, в которой обитают все живые организмы на нашей планете, в большинстве случаев подвержена значительным сезонным изменениям.

Во-первых, длина светового дня, температура, уровень осадков и другие параметры сильно меняются года. В процессе эволюции живые организмы, в том числе птицы, выработали механизмы, позволяющие оптимально реагировать на эти внешние колебания. Пример таких механизмов — смена стадий жизненного цикла в течение года и сезонные миграции птиц. Во-вторых, изменение поведения птиц — верный признак смены климатического сезона. Появление в средних и северных широтах первых пернатых, прилетающих из южных стран, видимо, во все времена символизировало приход весны. В Великобритании в графстве Кент в одном из замков сохранился мозаичный пол времён Римской эпохи, на котором изображены времена года, где весна представлена в виде деревенской ласточки.

А первое весеннее кукование обыкновенной кукушки регистрируется любителями птиц начиная с 1703 года. Однако научный подход к изучению сезонного поведения птиц предложил в XVIII веке Карл Линней, создав первую сеть наблюдателей для регистрации перелётов птиц. К концу XIX века появилась широкая сеть любителей и профессионалов, которые в первую очередь регистрировали миграцию птиц. На Куршской косе Балтийского моря сотрудники Биологической станции «Рыбачий» Зоологического института РАН более 60 лет ведут мониторинг мигрирующих и гнездящихся птиц.

5884. Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот предлог.

Верный ответ: Втечение, Впродолжение

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5884.

Голубой звенящий январь. Промороженный полдень. Снег выше валенок. давно мечтал я отправиться в безмятежное детство! Заскрипела забытая дверь, повалился на пол рюкзак: нужно разгрести снег, наладить печь. Неказистая, широкобокая, с кисеёй паутины, вся она ожидание и смирение.

За ней всё ещё лежат дрова, и я помню, как небрежно скидывал их в защепочный угол, цепляя кручёные завитки бересты. Надрав бересты, укладываю её горкой в холодный печной зев, несу дрожащее пламя — береста сворачивается, трещит, тянутся сизые струйки, пляшет огонь на копчёном кирпичном ходу, печь вздыхает, гудит разбуженной тягой — тепло, сухо, прожаристо, и я скидываю одёжку, потом растапливаю снежок и завариваю чай. Блаженно оцепенение. В запотевшем окне непроглядные сумерки.

Скрип колодезной цепи вернул меня в снега Загорянки. Печь прогорала. Я кинул ей в пасть два увесистых горбыля. Забухшая дверь нехотя подалась. Бездонный бархат ночи. Колючий холод подсинённой россыпи звёзд. Ели в песцовых мехах. Покинутость. Затаённая тишина. Нырнув в кисловатый уют перегретой каморки, я присел на узкую отцову кровать. На ней лежит довоенное солдатское одеяло. В ночь я усиливаю его тощее тепло найденным бараньим тулупом. Засвистал чайник, мятый ветеран синей облупленной эмали. А заварка так и строилась в алюминиевой кружке, вопреки изначальным намерениям строго выверенной эстетики.

(По В. Ю. Агафонову)

5911. Самостоятельно подберите восклицательную частицу, которая должна стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите эту частицу.

Верный ответ: Какже, Как

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5911.

В науке существовали две основные гипотезы происхождения воды на Земле. Сначала популярной была гипотеза кометного происхождения воды, поскольку воды в Земле по массе очень немного, ≈1-2%, а кометы, хотя и очень небольшие тела, но на 50% состоят изо льда. Так что теоретически для снабжения Земли необходимым количеством воды нужно было бы немного комет.

С учётом новых данных актуальной стала гипотеза астероидного происхождения воды, согласно которой вода на планеты земной группы поступила не из дальних регионов Солнечной системы, откуда к нам приходят кометы, а из относительно близкого астероидного пояса. Он расположен между орбитами Марса и Юпитера, тела, его составляющие, — астероиды, являются родительскими телами метеоритов, отдельные из которых попадают на Землю, где тщательно изучаются. Среди разных классов метеоритов (и следовательно, астероидов) существует класс так называемых углистых хондритов, которые содержат до 20-25% воды, причём, что очень важно, состав её эквивалентен земному. И всё же сегодня многие учёные считают, что вода на Земле была на 80% доставлена астероидным веществом, а на 20% — кометным, и для этого есть очень много аргументов.

Наряду с двумя гипотезами происхождения воды на Земле существует и третья. Вода вошла в состав Земли в момент её образования вместе с железосиликатной пылью, в порах которой могли сорбироваться молекулы воды.

(По В. В. Дорофеевой)

5938. Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите этот союз.

Верный ответ: Однако, Но

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5938.

Во сне мозг упорядочивает огромную массу информации, которую получил во время бодрствования, выбирая, что стоит запомнить надолго, а что забыть. Происходит так называемая консолидация памяти, то есть превращение памяти из кратковременной в долговременную, притом очевидно, что мозг запоминает далеко не всё, что пережил за день. И один из факторов, помогающих отправить в долговременное хранилище информацию о каком-то событии, — это приятные эмоции, которые ему сопутствовали.

Тут стоит уточнить, что приятные ощущения бывают разные, и в данном случае речь идёт о тех, которые мы получаем в качестве награды, как результат каких-то действий. Вероятно, это одна из причин того, что мы помним только хорошее: плохого, может быть, было и больше, но мозговой аппарат его отсеял во сне. Вообще говоря, забывать для мозга просто необходимо: не вся информация нам одинаково нужна, и без забывания ненужного мы не могли бы узнавать и запоминать что-то новое. , можно сказать, что сон помогает нашей памяти двояким образом: помогая крепче запомнить то, что нужно, и помогая забыть то, что не нужно.

Во сне один из главных центров памяти начинает диалог с другими мозговыми центрами, которые участвовали в том или ином событии во время бодрствования. То есть мозг повторяет то, чем он занимался перед сном. В каких-то случаях нейронные цепи, связанные с конкретным событием, становятся прочнее, и, следовательно, событие остаётся в памяти.

(По К. С. Стасевичу)

5965. Самостоятельно подберите вводную конструкцию (слово), которая должна стоять на месте пропуска в одном из предложений текста. Запишите эту вводную конструкцию (слово).

Верный ответ: Такимобразом, Итак

P. S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, Сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5965.

Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором 2 предложении текста.

Studarium. ru

05.10.2019 12:40:07

2019-10-05 12:40:07

Источники:

Https://studarium. ru/working/1/2

Прочитайте текст. О каком городе идёт в нём речь? Почему этот город имел такое необычное. » /> » /> .keyword { color: red; } Господин великий новгород егэ русский язык

Прочитайте текст. О каком городе идёт в нём речь? Почему этот город имел такое необычное название? Некогда вечный соперник

Прочитайте текст. О каком городе идёт в нём речь? Почему этот город имел такое необычное название? Некогда вечный соперник

Москвы, гордый и неуступчивый Господин Великий Новгород, утратив со временем былое могущество, всё же напоминает о себе, о своём былом величии. Именно Великий Новгород одарил нас такими замечательными памятниками письменности Древней Руси, как берестяные грамоты. За 50 лет работы новгородской археологической экспедиции было найдено 915 таких грамот. Новгородские берестяные грамоты — это личные письма, черновики деловых бумаг, памятные заметки «для себя». Найдены и тексты, принадлежащие учащимся. Например, целая серия упражнений в азбуке и рисунков мальчика Онфима и его товарища, живших в Новгороде в XIII веке. Берестяные грамоты подтверждают давнее предположение о широком распространении грамотности на Руси, особенно в средневековом Новгороде, где умение читать и писать было достоянием самых различных слоёв населения. Средневековая Западная Европа такого широкого распространения грамотности не знала. (По В. Меньшову) 1. Используя информацию, сопровождающую текст, объясните значение слова берёста. 2. В каком значении употреблено слово грамота в прочитанном тексте: • умение читать и писать; • письмо, записка? 3. Приведите примеры книжных и нейтральных слов из этого текста. 4. Объясните значение слова одарить. Как вы думаете, почему открытие новгородских берестяных грамот — дар современным людям?

Ответ или решение 1

1. Береста — верхний слой коры, содранной с берёзы.

2. Письмо, записка.

3. Книжная лексика: вечный, утратив, могущество, величие, достояние.

Нейтральная: соперник, грамота, упражнения, азбука, подтверждают.

4. Одарить — подарить многим людям.

Прочитайте текст. О каком городе идёт в нём речь? Почему этот город имел такое необычное название? Некогда вечный соперник

Москвы, гордый и неуступчивый Господин Великий Новгород, утратив со временем былое могущество, всё же напоминает о себе, о своём былом величии. Именно Великий Новгород одарил нас такими замечательными памятниками письменности Древней Руси, как берестяные грамоты. За 50 лет работы новгородской археологической экспедиции было найдено 915 таких грамот. Новгородские берестяные грамоты — это личные письма, черновики деловых бумаг, памятные заметки «для себя». Найдены и тексты, принадлежащие учащимся. Например, целая серия упражнений в азбуке и рисунков мальчика Онфима и его товарища, живших в Новгороде в XIII веке. Берестяные грамоты подтверждают давнее предположение о широком распространении грамотности на Руси, особенно в средневековом Новгороде, где умение читать и писать было достоянием самых различных слоёв населения. Средневековая Западная Европа такого широкого распространения грамотности не знала. (По В. Меньшову) 1. Используя информацию, сопровождающую текст, объясните значение слова берёста. 2. В каком значении употреблено слово грамота в прочитанном тексте: • умение читать и писать; • письмо, записка? 3. Приведите примеры книжных и нейтральных слов из этого текста. 4. Объясните значение слова одарить. Как вы думаете, почему открытие новгородских берестяных грамот — дар современным людям?

1. Береста — верхний слой коры, содранной с берёзы.

2. Письмо, записка.

3. Книжная лексика: вечный, утратив, могущество, величие, достояние.

Нейтральная: соперник, грамота, упражнения, азбука, подтверждают.

4. Одарить — подарить многим людям.

Нейтральная соперник, грамота, упражнения, азбука, подтверждают.

Vashurok. ru

15.12.2020 16:34:40

2020-12-15 16:34:40

Источники:

Https://vashurok. ru/questions/prochitayte-tekst-o-kakom-gorode-idyot-v-nyom-rech-pochemu-etot-gorod-imel-takoe-neobychno

12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс » /> » /> .keyword { color: red; } Господин великий новгород егэ русский язык

12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

§ 12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Утопавший в лесах Новгородский край отличался суровым климатом и бедными почвами. Плотность населения была низка, но новгородцы продолжали раздвигать границы страны. Вооруженные отряды новгородцев продвигались все дальше в поисках новых данников и промысловых угодий. В Карельском крае они соперничали со шведами, в Прибалтике проникли в земли эстов и литвы. По рекам эти удальцы плавали на узких лодках – ушкуях, за что с XIII в. стали называться ушкуйниками.

Основу населения края составляли ильменские словене и северные кривичи. Эти славянские племена проникли на север в VII в. Финно-угорское население Приильменья и Ладоги частично слилось с пришельцами, частично превратилось в их данников. Очевидно, осели в Новгородской земле и варяги-русь Рюрика. В XI – XII вв. в Новгород стали прибывать бежавшие от половцев жители юга Руси.

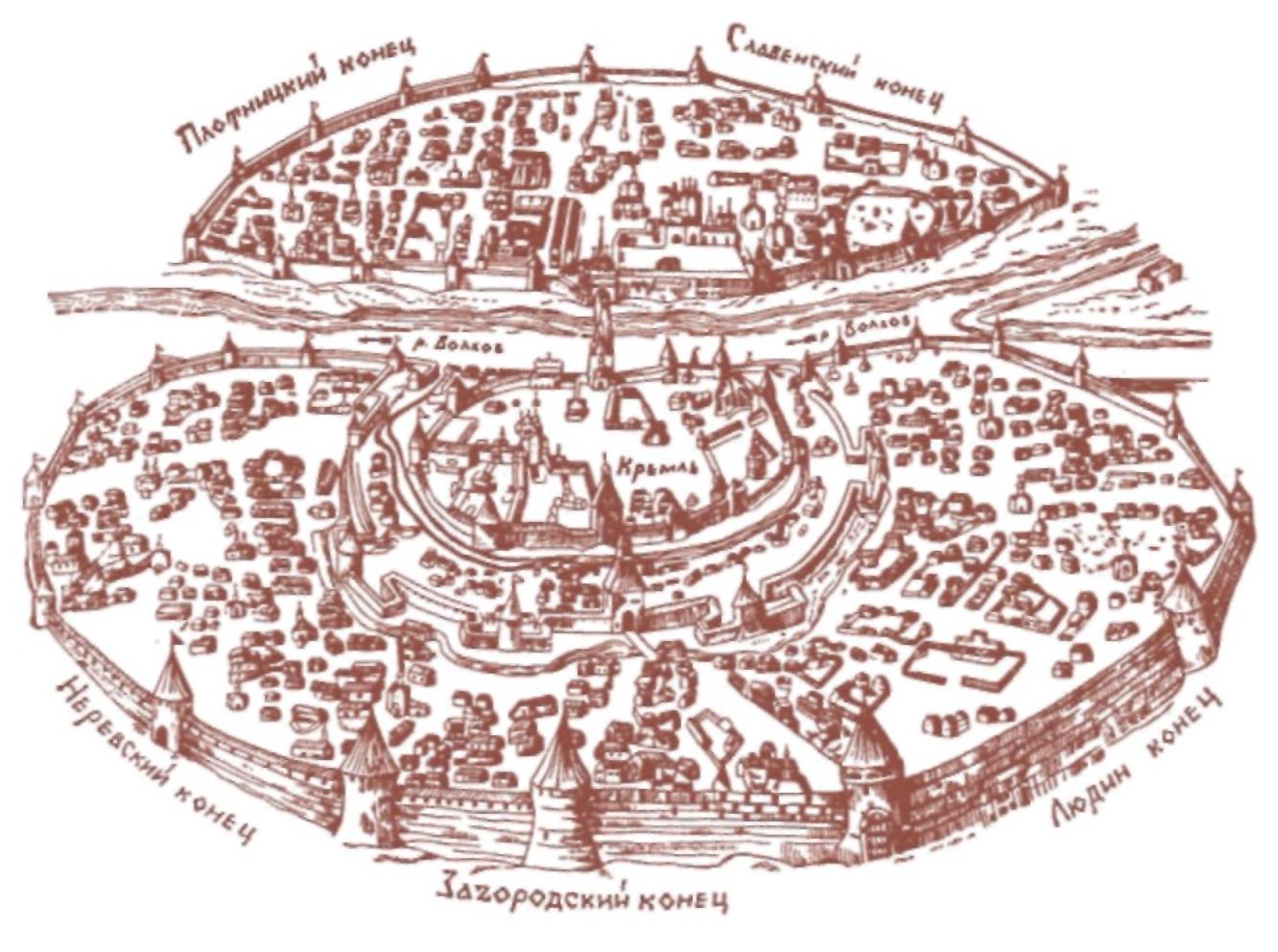

План Новгорода. С иконы XVII в.

В VIII – IX вв. торговля северного края Восточной Европы с побережьем Балтийского моря шла через Старую Ладогу. В середине IX в. Старую Ладогу поглотил пожар. Начали подниматься прежние племенные городища: Изборск, потом Псков у кривичей, Белоозеро у чуди. У ильменских словен появился Новгород, расположенный на Волхове немного ниже его истока из Ильмень-озера. Волхов делил Новгород на две части: правобережную Торговую (с рынком) и левобережную Софийскую, на которой стояли детинец и Софийский собор середины XI в., ставший символом Новгорода.

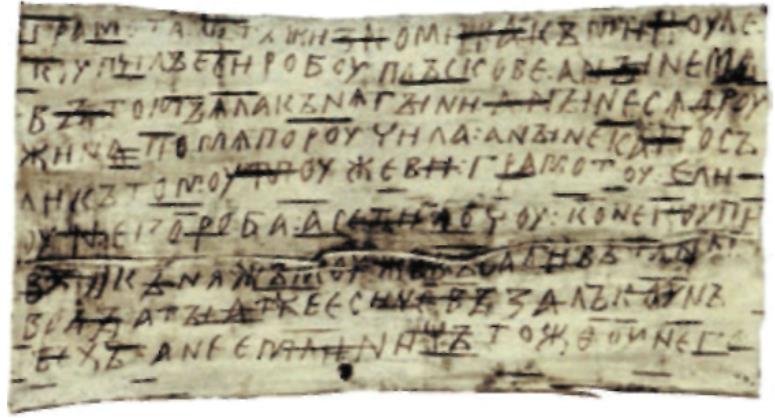

Постоянное преодоление новгородцами страшных бед – голода, пожаров, наводнений и эпидемий – выработало у них характер упорный и деятельный. В бою новгородцы были смышлены и дерзки. Зажиточные горожане имели серьезное военное снаряжение, и городское ополчение Новгорода прославилось своей тяжеловооруженной пехотой. Многие жители города умели писать. Археологи нашли более 800 берестяных грамот X – XIV вв. Писали их представители всех социальных слоев – от холопов до господ.

Как появился Новгород? В начале X в. на месте будущих Неревского и Людина концов Новгорода располагалось два поселка. Судя по названиям концов, в одном жили финно-угры из племени меря, а в другом – люди из ильменских словен. Позже рядом была возведена крепость (детинец). Именно детинец в ранних летописях и назывался Новгородом. По отношению к старым поселкам он был «новым городом». Крепость сплотила в единый город Неревское (Меревское) и Людино поселения, а также возникший со временем между ними Загородний конец и построенные на противоположном правом берегу Волхова Славенский и Плотницкий концы. «Новым городом» детинец стал и по отношению к Старой Ладоге и к Рюрикову городищу, где некогда сидел приглашенный на княжение Рюрик.

2. Хозяйство и общество Новгородской земли

Земледелие и скотоводство. Свободные сельские жители Новгородской земли – смерды выращивали коров, овец, свиней, коз, лошадей. Они сеяли просо и рожь. Эти неприхотливые культуры давали постоянный урожай, но он был скудным. Холодный климат и бедность почв не давали возможности сделать земледелие и скотоводство основой хозяйства северного края. Новгород покупал хлеб в Низовой Руси (землях, лежащих к югу от Новгорода).

Основной доход новгородцам приносили дань, промыслы, ремесло и торговля. Дань в пользу Новгорода поступала с нерусского населения – карелов, литвы, чуди и прочих. В X – XII вв. ее собирали мехами, в XIII – XIV вв. деньгами, грубыми шерстяными тканями и другими вещами. Ушкуйники благодаря своим походам постоянно увеличивали число данников.

Промыслы. Промыслы лежали в основе новгородской экономики. Свободные смерды активно занимались бортничеством, охотой на пушного зверя, ловлей рыбы, добычей речного жемчуга, моржовой кости. Они продавали или обменивали добытое у природы, возмещая этим недостаток пропитания.

Еще большую промысловую деятельность вели вотчинники-бояре. Каждое поколение боярского рода приращивало к родовой вотчине новые земельные угодья. В итоге патронимия (общее земельное владение боярского рода) не дробилась, а только росла. Оброк со своих зависимых крестьян – сирот бояре собирали промысловыми товарами. Потом все собранное везли в Новгород и оптом продавали купцам. А те вели розничный торг, являясь посредниками между вотчиной и покупателями. Основная масса товаров, которыми Новгород торговал с зарубежьем и русскими княжествами, производилась в боярских вотчинах.

Торговля. Ни один русский город не вел такой обширной внешней торговли, как Новгород. Новгородские гости постоянно ездили вниз по Днепру, налаживали торговые связи с Византией. Торговали новгородцы также на побережье Балтийского моря. На острове Готланд они имели свой торговый двор, а готские гости завели такой же двор в Новгороде. Купцы Готланда в XI – XII вв. были основными партнерами новгородцев на Балтике, потом эта роль перешла к северо-германскому союзу городов (Ганзе).

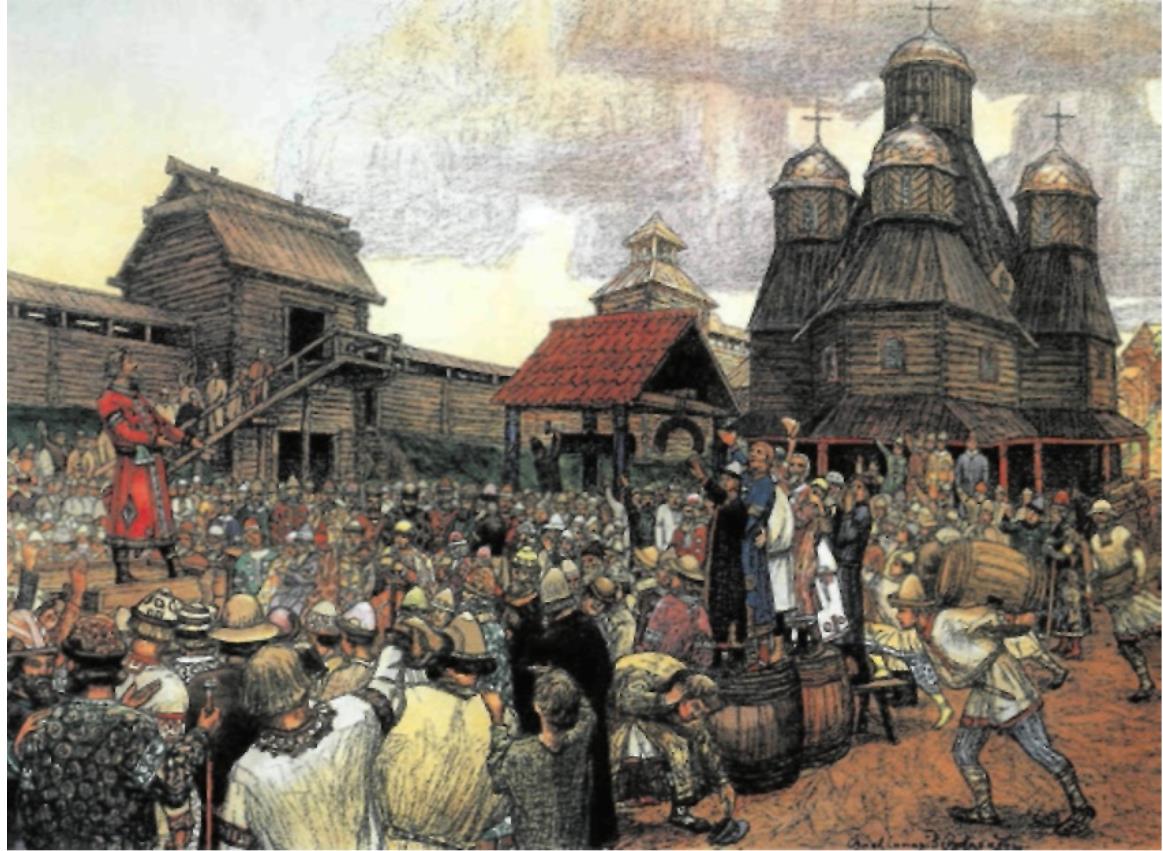

Новгородский торг. Художник А. Васнецов

Новгородские купцы были объединены в братчины (торговые товарищества): купцов-суконников, купцов, торгующих воском, купцов-рыбников, «заморских купцов» и т. д. Каждая из них имела казну и устав. Например, известна влиятельная братчина торговцев воском при церкви св. Иоанна на Опоках – «Ивановское сто». Братчины организовывали торговые поездки купцов, обеспечивали их охраной. Купеческие гильдии и бояре часто снаряжали и ушкуйные экспедиции, которые возглавляли сыновья купцов и боярская молодежь. Подчиняя Новгороду новые земли, ушкуйники попутно вели меновую торговлю с местными жителями.

Ремесло. Новгород являлся крупным ремесленным центром. Здесь располагались мастерские гончаров, ювелиров, кожевенников, ткачей, столяров. По всей Руси было известно искусство северных плотников и каменщиков. Новгород долгое время был единственным городом, имевшим каменную крепость. Новгородские кузнецы умели делать «самозатачивающиеся» ножи. Оружейники Новгорода ковали булатные мечи.

Объединений мастеров, подобных западноевропейским цехам, в Новгороде не существовало. Некоторые мастера разбогатели, но основная масса ремесленников – свободных и зависимых – относилась к категории «черных», или «меньших», людей. Они, как, впрочем, и большинство «лучших» людей, жили в арендованных у бояр усадьбах. Почти вся городская земля Новгорода принадлежала боярским родам. На новгородских улицах – Холопьей, Великой, Щитников, Гончарной и других – рядом проживали бояре, купцы, духовенство, мастера, холопы. Археологи развеяли гипотезу о том, что названия улиц Новгорода отражали социальный и профессиональный состав жителей.

3. Политическое устройство Новгорода

Со времен Ярослава Мудрого Новгород имел вольности и тяготел к самостоятельности. История Новгородской республики началась в 1136 г. Тогда вече «указало путь из города» (выгнало) князя Всеволода Мстиславича, внука Владимира Мономаха. «Не блюдет князь смердов, – гласил приговор, – ищет чужих владений, первый бежал с поля битвы». С этого приговора по конец XV в. новгородцы предпочитали княжеской власти выборных посадников. Новгород стал республикой, но республикой боярской. Только бояре становились здесь выборными правителями.

Вече. Удары особого колокола собирали новгородцев на вече. Вече решало вопросы войны и мира, налогов, выбора властей. Вначале в вече принимали участие все самостоятельные хозяева из «лучших» и «черных» людей. Голосовали в прямом смысле «голосом» – народ криками выражал одобрение или неудовольствие. К концу XII в. в вече стали участвовать лишь знатные и богатые новгородцы. Вечевая площадь занимает около 1500 м 2 . На ней, сидя на скамейках, могут разместиться 500 человек. Столько, вероятно, и было участников собрания. Голосовать стали, вероятно, берестяными «бюллетенями». Археологи нашли маленькие берестяные листочки с нацарапанными на них именами.

Вече. Художник А. Васнецов

Новгород состоял из пяти концов. Бояре, купцы и «черный» люд каждого конца в XII – первой половине XIV в. выступали совместно. Целью разных общественных слоев каждого конца было добиться выбора в посадники своего ставленника. Он назначал «своих кончатских» на выгодные должности. Конечно, через определенное время это вызывало недовольство других концов. Они добивались перевыборов посадника. Иногда концы объединялись в союзы, чаще в рамках Торговой и Софийской сторон Новгорода. Тогда созывались сразу два веча. Противники сходились на мосту через Волхов и бились так, что мост «разметывали».

Кроме городского веча в Новгороде собирались кончатские собрания. Там выбирали кончатских старост и их помощников сотских.

Центральные должности. Главной фигурой новгородской администрации был посадник. Атрибуты власти посадника – вечевая трибуна (степень) и посох служили гербом Новгорода XII – XV вв., стояли на новгородских печатях. Посадник управлял Новгородом, вел внешнюю политику, созывал вече, распоряжался казной. Помощником посадника являлся тысяцкий. Когда-то тысяцкий возглавлял ополчение. Теперь он еще вел повседневный суд и смотрел за сбором налогов.

Большую роль в Новгороде играл епископ (потом архиепископ). Он творил церковный суд, хранил казну и архив, опекал новгородское летописание, которое велось при Софийском соборе. Часто архиепископ брал на себя функции новгородского посла. Архиепископ управлял вотчинами Святой Софии. На средства епархии снаряжался особый полк, подчинявшийся архиепископу. Только новгородского владыку (архиепископа) киевский митрополит назначал с учетом мнения жителей.

Был в Новгороде и князь. Его приглашали вместе с дружиной из какого-нибудь княжества и содержали за новгородский счет. Князь играл роль главного воеводы. В случае большой войны он выводил на бой свою дружину и новгородское ополчение. Князь не имел права вмешиваться во внутреннюю жизнь государства, присутствовать на вече, приобретать вотчины в Новгородской земле. Князь не мог даже жить в городе и обитал в специальной резиденции под Новгородом. Строптивым князьям горожане «указывали путь из Новгорода».

Местное управление. Обширная новгородская сельская округа делилась на пять пятин, каждая из которых подчинялась одному из новгородских городских концов. В пятине имелся староста. Он назначался из крещеных местных жителей. За данью приезжали люди из Новгорода.

Другие города Новгородской земли – Псков, Ладога, Изборск, Торжок – назывались пригородами. Они имели автономию и порядки, похожие на новгородские. Иногда жителей пригородов приглашали на новгородское вече. В XIV в. Псков отделился от Новгорода и стал самостоятельной вечевой республикой.

Новгород. Реконструкция Д. Сухова

Реформа вечевого строя. В 1354 г. посадник Онцифор Лукич решил так реформировать вечевой строй, чтобы избежать столкновений концов. Он предложил выбирать сразу пять посадников – по числу концов. Править они будут пожизненно, выбирая каждый год из своей среды старшего – степенного посадника. Сам Онцифор Лукич отказался от посадничества, чтобы избежать обвинений в корысти. Вечу он советовал выбирать молодых бояр – они не были связаны старой враждой. Так и поступили. Впоследствии число посадников постоянно росло.

Реформа дала неожиданные результаты. Бояре разных концов быстро поладили. Теперь им не было нужды учитывать интересы «черных» людей. Большинство новгородцев стало объектом нещадных притеснений бояр, и нигде нельзя было найти управу на обидчиков. Сложный механизм общественного согласия оказался разрушен. Для бедноты вольности Новгорода утратили свою ценность. Это изнутри подрывало силу Новгородской республики.

1. Пользуясь картами на с. 73, 84 и текстом, сравните природные условия и хозяйство Новгородской земли и более южных древнерусских территорий. В чем состоят главные отличия?

2. Наложили ли эти отличия отпечаток на характер новгородцев?

3. Повлияли ли эти отличия на особенности новгородского общественного и политического строя?

4. Расскажите о том, как управлялся Новгород.

5. Составьте в тетради схему «Хозяйство Новгорода».

6. Какую роль в новгородской экономике играли бояре?

7. Почему бояре играли главную роль в политической жизни Новгорода?

8. Расскажите о реформе власти 1354 г. Каковы были ее последствия?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

10. Что такое Господин Великий Новгород?

10. Что такое Господин Великий Новгород? 10.1. Что мы знаем о Великом Новгороде Великий Новгород имел огромное значение как в истории Киевской Руси, так и в истории Владимиро-Суздальской Руси. Многие известные великие князья приходили из Великого Новгорода. Во избежание

§ 12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

§ 12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 1. Территория и население Русского СевераУтопавший в лесах Новгородский край отличался суровым климатом и бедными почвами. Плотность населения была низка, но новгородцы продолжали раздвигать границы страны. Вооруженные отряды

Как Господин Великий Новгород стал Ярославлем

Как Господин Великий Новгород стал Ярославлем О том, какую колоссальную роль играл Волжский торговый путь в средневековой торговле, говорит громадное количество кладов, находимых в городах Поволжья, самое главное, впечатляют их размеры — встречаются серебряные клады

ЧАСТЬ III ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ЧАСТЬ III ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД А хоть я и не знаю, что такое прогресс — А до здравого русского веча Вам, мои государи, далече! Граф А. К. Толстой. Глава 1 ТАИНСТВЕННЫЙ НОВГОРОД Тайна имениВот все мы — «Новгород», «Новгород»… А ведь никто толком не знает, как вообще

Господин Великий Новгород

Господин Великий Новгород Медленно, почти незримо катит свои светлые воды Волхов, по обеим берегам которого раскинулся старинный русский город Новгород. Молчаливы стены новгородского кремля, молчаливы маковки глав Софийского собора, молчит голубое высокое небо,

11. Где был Господин Великий Новгород

11. Где был Господин Великий Новгород 11.1. Что мы знаем о Великом Новгороде Великий Новгород имел огромное значение как в истории Киевской Руси, так и в истории Владимиро-Суздальской Руси. Многие известные великие князья приходили из Великого Новгорода. См. выше

Где был Господин Великий Новгород?

Где был Господин Великий Новгород? Что мы знаем о Великом Новгороде? Великий Новгород имел огромное значение, как в истории Киевской Руси, так и в истории Владимиро-Суздальской Руси. Многие известные великие князья приходили из Великого Новгорода (см. выше

Глава 10 Господин Великий Новгород

Глава 10 Господин Великий Новгород К 1238 г. Новгородская республика (земли) была одним из самых крупных государств Европы и существенно превосходила по площади любое русское княжество. На западе границей Новгородской земли была река Нарова и владения Пскова. На юге она

§ 4. «Господин Великий Новгород»

§ 4. «Господин Великий Новгород» «Господин Великий Новгород», как называли его современники, занимал особое место среди других русских княжеств. Новгородские земли простирались на огромные расстояния — от Балтики до Уральских гор, от Белого моря и берегов Ледовитого

Господин Великий Новгород

Господин Великий Новгород Господин Великий Новгород и ушкуйники — два неразделимых понятия…Город Великий Новгород, расположенный по течению реки Волхова в двух верстах от его истока из озера Ильменя, разделялся на две половины или стороны: Торговую на восточном и

Как Господин Великий Новгород стал Ярославлем

Как Господин Великий Новгород стал Ярославлем О том, какую колоссальную роль играл Волжский торговый путь в средневековой торговле, говорит громадное количество кладов, находимых в городах Поволжья, самое главное, впечатляют их размеры – встречаются серебряные клады

Господин Великий Новгород в начале XIII в.

Господин Великий Новгород в начале XIII в. Новгород никогда не обладал большими собственными военными ресурсами. Долгое время они ему и не были ему нужны. Новгородская колонизация на северо-восток и северо-запад до конца XII в. не встречала серьезных препятствий. После

§ 4. «Господин Великий Новгород»

§ 4. «Господин Великий Новгород» «Господин Великий Новгород», как называли его современники, занимал особое место среди других русских княжеств. Новгородские земли простирались на огромные расстояния – от Балтики до Уральских гор, от Белого моря и берегов Ледовитого

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД СВИДЕТЕЛИ ДРЕВНЕЙ РУСИБыло время, когда древняя Русь представлялась потомкам сказочным, пряничным царством. Там по улицам древнего Новгорода гуляли осыпанные драгоценностями улыбающиеся счастливцы в цветистых нарядах: «Он — в мурмолке

Читайте также

10. Что такое Господин Великий Новгород? 10.1. Что мы знаем о Великом Новгороде Великий Новгород имел огромное значение как в истории Киевской Руси, так и в истории Владимиро-Суздальской Руси. Многие известные великие князья приходили из Великого Новгорода. Во избежание

§ 12. ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 1. Территория и население Русского СевераУтопавший в лесах Новгородский край отличался суровым климатом и бедными почвами. Плотность населения была низка, но новгородцы продолжали раздвигать границы страны. Вооруженные отряды

Расскажите о том, как управлялся Новгород.

History. wikireading. ru

20.12.2019 0:00:33

2019-12-20 00:00:33

Источники:

Https://history. wikireading. ru/24011

Делитесь своими результатами решений или спрашивайте, как выполнить отдельное задание. Спасибо, что ведете себя культурно!

ЕГЭ 2022. Задания 1-3

1. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров

2. Средства связи предложений в тексте

3. Определение лексического значения слова

ВАРИАНТ 1

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение, обоснование, объяснение научного знания.

2) Используемые в тексте синтаксические средства: ряды однородных членов, сравнительные обороты – делают рассуждение логичным, последовательным.

3) В тексте особая роль принадлежит вводным словам, указывающим на отношение к высказыванию (конечно, безусловно), а также подчинительным предложениям, помогающим автору сделать мысль более ясной и четкой, а позицию — более убедительной.

4) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения ее участников.

5) Основой приведённого текста является письменная речь, об этом свидетельствует и употребление книжных слов: пуристы, новаторы, консерваторы.

Давайте поговорим о жизни, о развитии нашего языка. Когда читаешь биографии слов, окончательно утверждаешься в мысли, […] русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, всегда находится в движении, в динамике непрерывного роста. Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных становятся литературными, четвёртые из литературных уходят назад — в просторечие, пятые произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые при употреблении требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и Пушкине.

В языке всё движется, течёт, непрерывно меняется. Несмотря на эту очевидную динамику, только пуристы (сторонники чрезмерных требований к сохранению языка) всегда утверждают, что язык — это нечто неподвижное, — не бурный поток, а стоячее озеро.

Конечно, в жизни языка чрезвычайно сильна охранная тенденция. Эта важная тенденция заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи. Без этих плотин и барьеров язык не выдержал бы напора бесчисленного множества слов, рождающихся каждую минуту. Он весь расшатался бы, утратил бы свой целостный, монолитный характер. Безусловно, только этой благодатной особенностью нашего языкового развития объясняется следующее: как бы ни менялся язык, какими бы новыми ни обрастал он словами, его общенациональные законы и нормы в основе своей остаются устойчивы, неизменны.

В каждую эпоху в литературном языке существуют два противоположные стремления, равные по силе, одинаково естественные: одно — к безудержному обновлению речи, другое — к охране её старых, испытанных, издавна установленных форм. Оба стремления, проявляясь с одинаковой силой, обрекли бы наш язык на неподвижность. Сила новаторов всё же во всякое время немного превышает силу консерваторов — это-то и обеспечивает языку его правильный рост. Всё дело в норме — в гармонии.

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите этот союз.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

РАЗВИТИЕ

1) Степень умственной, духовной зрелости, просвещенности, широта кругозора. При подборе людей я обращал большое внимание не только на их общее и политическое развитие, на дисциплинированность, но и на физическую подготовку.

2) Процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему. Законы общественного развития.

3) биологический процесс тесно взаимосвязанных количественных (рост) и качественных (дифференцировка) преобразований особей с момента зарождения до конца жизни. Индивидуальное развитие организма.

4) Ход, протекание. Развитие действия пьесы. Неожиданное развитие событий.

5) Результат изменения человека, выражающийся в его физическом состоянии, степени его умственной, духовной или моральной зрелости. Умственное развитие. Духовное развитие.

ВАРИАНТ 2

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Использование числительных придает тексту достоверность, написание числительных цифрами характерно для публицистического стиля.

2) Основной функцией приведенного текста является информирование.

3) Наряду с общеупотребительной лексикой используется тематическая группа слов, отражающая проблематику текста (вещание, телесигнал), что проявляет такие особенности текста публицистического стиля, как субъективность и непринужденность.

4) Цель текста — представить в образной форме проблему с целью эстетического воздействия.

5) Текст событийный, его речевая особенность — большое количество глаголов (построена, началось, возведена) и цепочечное развитие действия.

Начало XX века обозначило собой наступление эры телевидения. […] поэтому нужна была телебашня. Первая башня была построена в 1922 году. В 50-е годы, когда в стране началось бурное развитие телевидения, эта башня уже не справлялась с передачей телесигнала. И в 1967 году была возведена новая телебашня в Останкино.

Сегодня с Останкинской телебашни осуществляют вещание 20 радио и 20 телевизионных передатчиков. С башни сигнал принимают 8 спутников «Орбита», которые помогают донести новости для всех зрителей в стране. Телебашня является одним из самых интересных туристических объектов Москвы.

На Останкинской телебашне семь уровней. На разных уровнях высоты (147, 269, 350 м) находятся смотровые площадки. С площадок можно увидеть всю Москву и даже ближайшее Подмосковье. Часть пола изготовлена из особо прочного стекла — во время экскурсии возникает ощущение свободного «парения» в воздухе. Под смотровой площадкой на седьмом уровне расположен ресторанный комплекс «Седьмое небо». Столики в залах стоят на круговой платформе со стеклянными ограждениями. Платформа медленно вращается, и посетители получают дополнительную возможность любоваться прекрасным видом столицы. Высота телебашни — 540 метров. В Европе и Азии Останкинская башня остается самой высокой. Она входит в Международную Федерацию высотных башен.

2. Самостоятельно подберите уточняющую частицу, которая должна стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите эту частицу.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте.

НАЧАЛО

1) Первый момент или первые моменты какого-н. действия, явления. Начало работы. Начало учебного года. Положить начало.

2) Исходный пункт, исходная точка. Начало главы. Начало улицы. Вести своё начало от чего-нибудь (происходить от чего-нибудь).

3) Первоисточник, основа, основная причина (книжн.). Организующее начало. Сдерживающее начало.

4) мн. Основные положения, принципы (какой-нибудь науки, учения). Начала химии.

5) мн. Способы, методы осуществления чего-нибудь. Организовывать дело на новых началах. На общественных началах (о чьей-нибудь работе, деятельности: безвозмездно).

ВАРИАНТ 3

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстрактным значением: теория, гипотеза, структура.

2) В тексте прослеживается общественно-политическая лексика, характерная для публицистического стиля.

3) Морфологическим признаком текста является употребление кратких страдательных причастий и ослабление значения лица (с целью обобщения не принято употреблять местоимение 1-го лица единственного числа «я»).

4) Для текста характерна функция воздействия на читателя через художественный образ.

5) На синтаксическом уровне характерно широкое распространение безличных предложений.

Несколько слов необходимо сказать по поводу ведущей современной теории образования Вселенной — теории большого взрыва. В возникновении гипотезы большого взрыва нет ничего удивительного. […] вы, читатель, откроете вступление к книге «Большой взрыв» профессора физики Техасского университета Д. Шама, то найдете абзац, в котором профессор пишет: «…возникла потребность в книгах, которые давали бы ответы на вопросы, возникающие при попытке непосвященных понять эту странную Вселенную, в которой мы появились по воле случая». А сам Джозеф Силк в предисловии пишет: «…десятки миллиардов галактик, подобных нашей, разбросаны по всей наблюдаемой Вселенной». То есть галактики случайным образом разбросаны по всей Вселенной и постоянно разлетаются — удаляются друг от друга. Значит, это могло быть вызвано только изначальным большим взрывом — вот основная логическая посылка к созданию этой теории. Вселенная имеет глобально упорядоченную информационноэнергетическую структуру пчелиных сот и продолжает выращивать эти соты строго упорядоченным способом. Допустить возможность создания глобального порядка во Вселенной взрывом — это все равно что допустить возможность изготовления космического корабля с помощью взрыва авиационного завода. (из книги В. Д. Плыкина «”Вначале было Слово…”, или След на воде»)

2. Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите этот союз.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ОБРАЗОВАНИЕ

1) То, что образовалось как результат роста. Образование на коже. Жировое образование.

2) Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение. Право на образование. Народное образование.

3) Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Дать образование кому-нибудь. Получить образование Начальное, среднее, высшее, специальное образование.