-

Если это объективный инцидент;

-

Если это субъективный инцидент;

Какие пути

управления конфликтом вы предлагаете?

Ответ:

Конфликт

объективный. Участниками конфликта

являются преподаватель и группа

студентов; включен в конфликт зав.

кафедрой.

-

Преподаватель

пытается компенсировать свою

некомпетентность лектора немедленно

авторитарным методом. Студенты свое

накопившееся недовольство от посещения

лекций в аффективном состоянии

высказывают преподавателю и ищут защиты

у зав. кафедрой. -

Вариант А. – зав.

кафедрой разговаривает с группой

студентов без преподавателя, находит

компромисс со студентами, обещая

присутствовать на следующей лекции, и

назначает время для повторного опроса

материала данной лекции. Вариант В. –

в разговоре с преподавателем зав.

кафедрой анализирует текст лекции и

материал учебника по теме и указывает

на необходимость перехода на проблемные

лекции.-

Во время экзамена,

который принимает доцент кафедры, одна

студентка чем-то «не понравилась»

экзаменатору (например, зашла в комнату,

громко стуча каблуками, от нее пахло

дорогими духами). Вы (преподаватель)

присутствуете на экзамене, студентка

училась у Вас на «отлично». В зачетной

книжке у нее нет четверок. Экзаменатор

преднамеренно (Вы это чувствуете)

задает сложные вопросы, чтобы поставить

ей 4, а может и 3 балла.

-

Определите,

какому типу конфликтов соответствует

данная ситуация.

Проанализируйте

и оцените действия участников конфликтной

ситуации.

Как поступить в

этой ситуации?

Ответ:

Конфликт

субъективный; возник по случайному

поводу.

Студентка могла

и не понять причину конфликта, доцент,

принимающий экзамен субъективно отнесся

к студентке с неприязнью. Преподаватель

в данной ситуации объективно оценивает

обстановку.

Преподавателю

нужно организовать диалог с доцентом,

используя один из методов погашения

конфликта и, например, закончить прием

экзамена у студентки самому.

Преподаватель

проводит занятия со студентами, заканчивая

его опросом по теме. В это время входит

заведующий, профессор. Он проводит

повторный опрос студентов и выставляет

в ведомость свои оценки, которые

оказываются ниже первых. Студенты

недовольны.

Определите,

какому типу конфликтов соответствует

данная ситуация.

Проанализируйте

и оцените действия участников ситуации.

Какие пути

управления ситуацией Вы предлагаете?

Ответ:

Конфликт

объективный. Причина: некомпетентность

преподавателя и неприязнь заведующего

кафедрой к этому преподавателю.

Заведующий кафедрой

личную неприязнь выносит в группу

студентов, студенты психологически

настроены на защиту преподавателя.

Преподавателю

необходимо попытаться наладить диалог

с заведующим кафедрой, студентами

попытаться объяснить, что зав. кафедрой

очень строго оценил знания, чтобы они

могли лучше подготовиться к итоговому

экзамену

Способный студент,

у которого за 3 курса обучения в зачетной

книжке только «отлично», получает на

экзамене по предмету «хорошо». Возникает

конфликт, при разборе которого студент

заявляет преподавателю, что тот задавал

много второстепенных вопросов, а он

усвоил в предмете главное, потому ответ

может быть оценен на «отлично».

Определите, к

какому типу конфликта относится этот

инцидент.

Проанализируйте

и оцените действие участников конфликта.

Какие пути

управления ситуацией Вы предлагаете?

Ответ:

Конфликт

объективный. Конфликтная ситуация

существует между преподавателем и

студентом.

-

Знания студента

по предмету не соответствовали

«отличному» уровню. Преподаватель

задавал дополнительные вопросы с целью

уточнения объема знаний у студента.

Видимо, преподавателем недостаточно

четко были разъяснены критерии оценки

«отлично». -

Преподаватель

должен объяснить студенту, что он

задавал существенные и корректные

вопросы. Предложить студенту повторно

сдать экзамен заведующему кафедрой, а

лучше в ходе последующих занятий

применить коллективные методы обучения

с оцениванием ответов самими студентами.-

Врачи-стоматологи

с 5-летним стажем работы, А., С. и Б.,

решили открыть частную стоматологическую

клинику. Дела не пошли из-за того, что

скоро у них появились взаимные претензии

и конфликты. А. надеялся на большой

коммерческий успех. С. собирался

реализовать в лечебном процессе свои

новаторские идеи и заняться новыми

интересными разработками в области

стоматологии. Б. радовался, что теперь

он будет располагать своим временем,

работая на себя, а не на государство.

-

Дайте характеристику

конфликта, предложите стратегию его

разрешения.

Ответ:

Это

межличностный конфликт деструктивный

по исходу, горизонтальный (по вовлеченности

в конфликт представителей одного

организационного уровня), кратковременный

по длительности протекания, субъективный

(источник конфликта – личные качества,

индивидуальные особенности, интересы

участников). Предпочтительны интегративные

или компромиссные решения, создающие

возможность полной или частичной

реализации интересов сторон.

-

Старшая сестра

А. в категоричной форме поручает молодой

сестре Н. заменить заболевшую С.. Но у

Н. другие планы на выходные, связанные

с решением личных проблем. Старшая

сестра настаивает.

Дайте характеристику

конфликта, предложите стратегию его

разрешения.

Ответ:

Это

межличностный конфликт деструктивный

по исходу, вертикальный (по вовлеченности

в конфликт представителей одного

организационного уровня), кратковременный

по длительности протекания, субъективный

(источник конфликта – личные качества,

индивидуальные особенности, интересы

участников). Предпочтительны интегративные

или компромиссные решения, создающие

возможность полной или частичной

реализации интересов сторон.

-

Главный врач и

заведующий отделением решили открыть

коммерческие палаты для укрепления

материально-технической базы больницы.

Чтобы увеличить прибыль, главный врач

предлагает вложить деньги в закупку

дорогостоящего оборудования, которое

позволит улучшить эффективность

лечебного процесса. А заведующая

отделением считает, что средства надо

тратить на капитальный ремонт

коммерческих палат и на услуги

квалифицированного врачебного и

сестринского персонала.

Дайте характеристику

конфликта, предложите стратегию его

разрешения.

Ответ:

Это

межличностный конфликт деструктивный

по исходу, вертикальный (по вовлеченности

в конфликт представителей одного

организационного уровня), кратковременный

по длительности протекания, субъективный

(источник конфликта – личные представления

сторон конфликта о средствах достижения

общих целей). Предпочтительны интегративные

или компромиссные решения, создающие

возможность полной или частичной

реализации интересов сторон.

-

У заведующего

косметологическим центром С. появилась

возможность командировать одного из

сотрудников в Италию для овладения

новыми методиками. Претендентами на

поездку стали П. и И.; П. – более

компетентный, перспективный и творчески

мыслящий сотрудник, а И. хороший

исполнитель, но за нее просила В., чья

поддержка С. нужна для приобретения

косметических средств. Хотя все

сотрудники центра считают, что в Италию

должна поехать П., начальник поддерживает

кандидатуру И.

Дайте характеристику

конфликта, предложите стратегию его

разрешения.

Ответ:

Это

внутриличностный конфликт, деструктивный

по исходу, затяжной по длительности

протекания, субъективный (источник

конфликта – противоречивые личные

интересы заведующего центром).

Предпочтительно компромиссное решение.

ЗАНЯТИЕ 26

Тема: «Межличностные

отношения в группах и коллективах»

Формы работы:

— Подготовка к

семинарскому занятию.

Подготовка с

использованием лекции и основной

литературы. Решение тестовых заданий

— Подготовка

материалов по УИРС.

Работа с дополнительной

литературой, написание рефератов по

предложенным темам.

Перечень вопросов

для самоподготовки по теме семинарского

занятия.

-

Понятие малой

группы, ее основные характеристики. -

Виды малых групп

-

Виды межличностных

отношений в группе. -

Факторы эффективности

групповой деятельности. -

Характер

взаимоотношений в группе в зависимости

от уровня ее развития как коллектива. -

Динамика развития

взаимоотношений в группе-диаде. -

Виды и характер

типичных взаимоотношений в группе-триаде. -

Каналы коммуникации.

Основные виды структур каналов

внутригрупповых коммуникаций. -

Социометрическая

методика и статическая картина

взаимоотношений в группе.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- Положение о присвоении ученых званий, утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2013 № 1139;

- Административный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации по представлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25.12. 2014 г. № 1620.

В указанных документах определены требования и критерии присвоения ученых званий: профессор и доцент, а также необходимые документы для формирования аттестационного дела претендента

Профессор — ученое звание профессора присваивается научному или научно-педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также читает курс лекций на высоком профессиональном уровне;

б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук;

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к присвоению ученого звания, и замещает в ней:

должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института этой организации, первого проректора, проректора, ректора, главного научного сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией) — в отношении работника образовательной организации высшего образования, реализующей образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования, а также организации дополнительного профессионального образования, реализующей программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования;

должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника, заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организации — в отношении работника научной организации, реализующей образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования;

одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, либо должность начальника факультета, начальника института, начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, и приравненную к одной из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, — в отношении лица, проходящего военную или иную приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации;

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 лет.

Критериями присвоения ученого звания профессора являются:

а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел Российской Федерации) не менее 2 лет;

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 лет в организациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной специальности, указанной в аттестационном деле;

г) подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта не менее 3 (для работников образовательных организаций) и не менее 5 (для работников научных организаций) лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема диссертации хотя бы одного из них соответствует научной специальности, указанной в аттестационном деле;

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле соискателя ученого звания, должно быть опубликовано не менее 3 учебных изданий и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила формирования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (далее — рецензируемые издания).

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не распространяются;

е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является соискатель ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором которых является соискатель ученого звания, изданных за последние 10 лет по научной специальности, указанной в аттестационном деле.

Доцент — ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он на день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям:

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лекций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне;

б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук либо ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук;

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к присвоению ученого звания, и замещает в ней:

должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института этой организации, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией) — в отношении работника образовательной организации высшего образования, реализующей образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования, а также организации дополнительного профессионального образования, реализующей программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования;

должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника или заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организации — в отношении работника научной организации, реализующей образовательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования;

одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, либо должность начальника факультета, начальника института, начальника кафедры или заместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или иная приравненная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, и приравненную к одной из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, — в отношении лица, проходящего военную или иную приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации.

Критериями присвоения ученого звания доцента являются:

а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной приравненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел Российской Федерации) не менее 2 лет;

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования по научной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представившей его к присвоению ученого звания;

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет в организациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научной специальности, указанной в аттестационном деле;

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов по научной специальности,указанной в аттестационном деле. Научные труды публикуются в рецензируемых изданиях.

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируемых изданиях не распространяются.

Перечень документов

Для предоставления государственной услуги по присвоению ученого звания заявитель представляет следующие документы:

1. Письмо на бланке организации, в которой действует коллегиальный орган управления (далее – ученый совет), с ходатайством о представлении соискателя — работника организации к присвоению ученого звания, в котором указываются полное наименование организации (в соответствии с уставом), адрес, телефон, факс, адрес электронной почты организации, способ информирования о ходе предоставления государственной услуги (по почте и (или) по электронной почте), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя (письмо подписывается руководителем или заместителем руководителя организации и заверяется печатью организации) – 2 экз.

2. Справка о представлении соискателя ученого звания к присвоению ученого звания по научной специальности – 3 экз.

3. Заверенная заявителем выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-педагогической работы (педагогической и научной работы в образовательных организациях высшего и (или) образовательных организациях дополнительного профессионального образования, в научных организациях) соискателя ученого звания – 2 экз.

4. Заверенные работодателем копии приказов о научно-педагогической работе (педагогической и научной работе в образовательных организациях высшего и (или) образовательных организациях дополнительного профессионального образования, в научных организациях) соискателя по совместительству – 2 экз.

5. Справка о стаже педагогической работы соискателя ученого звания в образовательных организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного профессионального образования, научных организациях на условиях почасовой оплаты труда – 2 экз.

6. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания – 2 экз.

7. Заверенные в установленном порядке копии документов о высшем образовании соискателя – 2 экз.

8. Заверенные в установленном порядке копии документов об ученых степенях и ученых званиях соискателя (при наличии) – 2 экз.

9. Согласие соискателя на обработку персональных данных, содержащихся в документах, представленных для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных – 2 экз.

10. В случае если заявитель желает получать информацию о ходе предоставления государственной услуги по почте, 2 почтовых карточки с указанием почтового адреса заявителя и марки, стоимость которых достаточна для пересылки из Минобрнауки России в адрес заявителя соответствующих уведомлений.

11. Регистрационная карточка – 2 экз.

12. Для соискателей ученого звания профессора – список лиц, у которых соискатель ученого звания был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, с указанием названий их диссертаций и года присуждения ученых степеней доктора наук или кандидата наук, заверенный ученым секретарем ученого совета – 2 экз.

Декан, доцент, куратор, методист — кто все эти люди? Ликбез для первокурсника

Первые недели учёбы в вузе для первокурсников проходят под знаком смущения и растерянности. Кто такой куратор, методист, декан? Адукар готов заранее объяснить будущим студентам все непонятные слова. А начнём мы, пожалуй, с самого простого — с людей. Чтобы избежать неловких ситуаций.

Студент — учащийся вуза.

Первокурсник («первач») — студент I-го курса. Администрация вуза твердит о том, что первокурсника от студента отделяет боевое крещение в виде первой сессии. Так оно и есть!

Одногруппник — студент из твоей группы. Как правило, он учится на твоей специальности, но бывает и так, что в одну группу объединяют ребят со смежными специальностями (если набор на каждую из них был небольшой). Иногда одногруппники оказываются и соседями по комнате в общежитии, так что на ближайшие годы вы разделите тяготы и радости студенческой жизни.

Однокурсник, сокурсник — студент, который учится с тобой на одном курсе. С однокурсниками ты сможешь познакомиться на поточных лекциях, когда один предмет читается нескольким группам. У сокурсника всегда можно разведать, как тот или иной преподаватель принимает экзамены и зачёты.

Староста — это студент, который является формальной главой группы. Обычно человека на эту должность выбирают уже на первом собрании группы. У старосты группы есть свои обязанности и привилегии.

Пожалуй, больше всего сложностей вызывают названия должностей работников вуза, а также степеней и званий преподавателей. Поясняем:

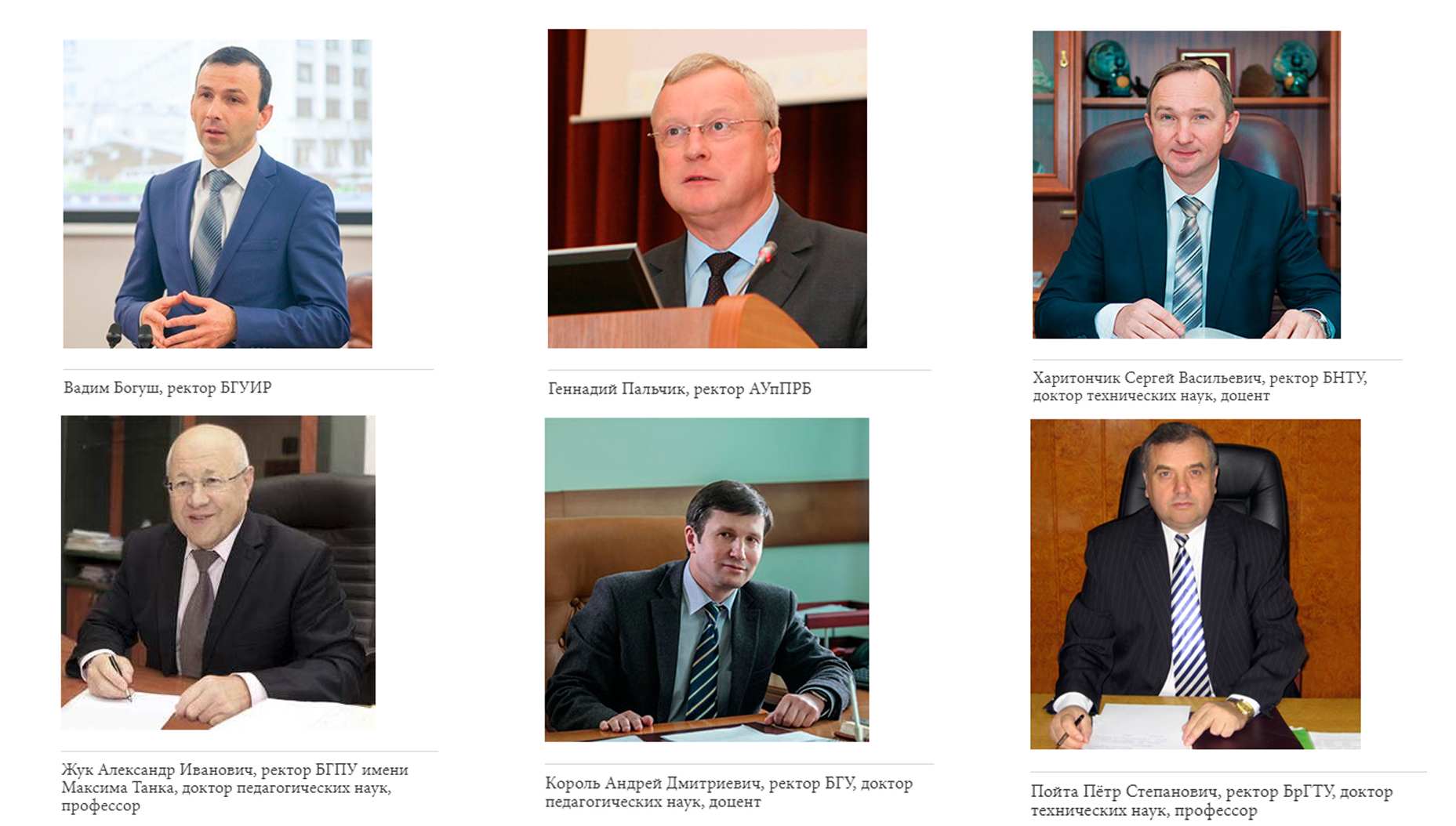

Ректор — это руководитель высшего учебного заведения. Ректора обязательно нужно знать в лицо.

Проректор — заместитель ректора. Как правило, в крупных вузах есть первый проректор и множество других, специализирующихся уже на более узких вопросах: учебная работа, международное сотрудничество, идеологическая работа, спорт и т. д.

Декан — возглавляет факультет, руководит учебной, воспитательной и научной работой. Знать его имя и писать без ошибок — твой долг: все прошения и ходатайства на уровне факультета отправляются на его имя.

Заместитель декана по учебной работе — отвечает за успеваемость на факультете: учебный процесс, экзамены, зачёты, научная жизнь — его вотчина. Хочешь уехать домой посреди учебной недели — идёшь к нему.

Заместитель декана по воспитательной работе — держит руку на пульсе культурной жизни факультета. Есть идеи, как весело организовать какое-нибудь мероприятие? Обращайся к нему.

Заведующий кафедрой — руководит кафедрой на факультете. Если факультет — это отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины какой-либо одной отрасли знаний, то кафедра — это структурное подразделение вуза, которое осуществляет подготовку в рамках определённой специализации.

Куратор — преподаватель, которого закрепляют за группой, как классного руководителя в школе. Он в курсе учебной, общественной, творческой и порой даже личной жизни каждого студента группы. Не удивляйся, если куратор приедет к тебе на чай в общежитие: в его обязанностях следить за условиями проживания своих подопечных.

Лаборант — научно-технический сотрудник, подчиняется заведующему кафедрой или лабораторией. Подготавливает приборы, препараты, оборудование, наглядные материалы для лабораторных, семинаров или к проведению экспериментов. С лаборантами лучше дружить, ведь они — источник информации о преподавателях (как они спрашивают на зачётах и экзаменах, на чём любят подловить, как к ним найти подход, где искать преподавателя, когда он будет не на кафедре и т. д.).

Методист — специалист, который занимается составлением учебных программ, а также ведёт документацию по учебной работе. В его компетенцию входит, к примеру, составление расписания и учёт сессии. Хороший методист — счастье для факультета. Обычно студент приходит к нему в нескольких случаях: взять справку с места учёбы или разобраться с расписанием занятий.

Ассистент — начальная преподавательская должность в вузах. Обычно её занимают аспиранты. Ассистент проводит семинарские и практические занятия, помогает принимать зачёт или экзамен.

Преподаватель — преподавательская должность в вузах, которая занимает промежуточное положение между ассистентом и старшим преподавателем. На этого специалиста возлагается проведение семинарских и лабораторных занятий. Как правило, на данную должность назначаются педагоги без учёной степени с опытом работы.

Старший преподаватель — преподавательская должность в вузах, которая занимает промежуточное положение между преподавателем и доцентом. Старшие преподаватели могут самостоятельно читать курсы лекций и принимать зачёты и экзамены. Как правило, ими становятся преподаватели, не имеющие учёной степени, но имеющие достаточный опыт работы (обычно не менее трёх лет).

Доцент — учёное звание преподавателей высших учебных заведений, выполняющих функцию университетских лекторов; должность в высших учебных заведениях.

Кандидат наук — учёная степень первой ступени. Звание кандидата наук может назначаться с указанием специализации (кандидат экономических наук).

Доктор наук — учёная степень второй, высшей ступени (после кандидата наук). Звание доктора наук может назначаться с указанием специализации (доктор экономических наук).

Профессор — учёное звание научно-педагогического работника высшего учебного заведения.

Академик — звание действительного члена организации учёных — академии наук, высшее учёное звание.

***

Если материал был для тебя полезен, не забудь поставить «мне нравится» в наших соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, ASKfm и поделись постом с друзьями. А мы сделаем ещё больше материалов, которые пригодятся тебе для учёбы.

Перепечатка материалов с сайта adukar.by возможна только с письменного разрешения редакции. info@adukar.by

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

Каждое учреждение обладает четкой структурой, в составе которой насчитываются десятки подразделений. Вуз не является исключением из данного правила. Он также состоит и множества специфических компонентов. Об общей структуре высшего учебного заведения мы писали ранее. Сегодня специалисты Дисхелп разъяснять сущность, и особенности работы кафедры вуза.

Понятие и роль кафедры в жизни университета, педагога и студента

Все мы знаем, что в каждом институте обучают конкретному набору специальностей. Притом все они грамотно сгруппированы согласно принципу однородности и научной принадлежности по крупным подразделением – факультетам. В рамках каждого из них функционируют более мелкие составные элементы, где происходит конкретизация всех заявленных профилей. То есть в дальнейшем все специальности закрепляются по кафедрам.

Кафедра университета – это звено, базирующееся на факультете. Обратите внимание, что кафедра не может выступать в качестве отдельного и самостоятельного звена. Она всегда действует внутри факультета.

В рамках каждой кафедры собраны однородные или родственные специальности. В среднем, за каждым таким отделом закрепляется от одной до 3-5 образовательных программ в рамках действующих уровней подготовки.

А знаете ли Вы что, на факультете собраны те направления подготовки, которые относятся к определенной отрасли научной области, то есть целая комбинация из родственных, смежных и отличных программ. Но на каждой кафедре они сгруппированы по признаку родства и научной близости.

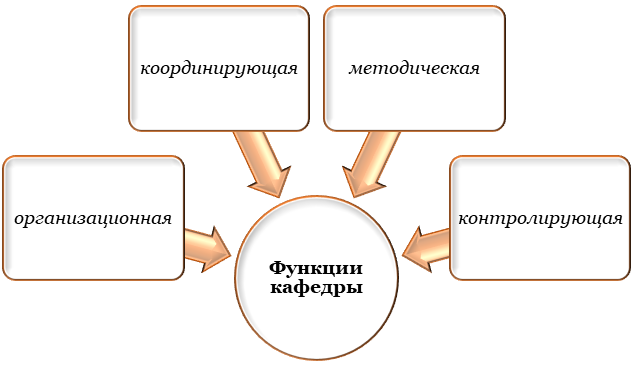

Ключевыми задачами кафедры в университете являются:

- Реализация учебного процесса согласно утверждённым планам, образовательным программам;

- Организация и проведение научных исследований, прикладных изысканий с учетом подготовки задействованного профессорско-преподавательского состава, материально-технической базы и пр.;

- Организация и обеспечение методической работы;

- Обеспечение связи и взаимодействия между студентами и преподавателями;

- Организация и реализация условий для профессионального, личностного и интеллектуального роста студентов в рамках конкретной специальности;

- Привлечение студентов ко внеурочной деятельности и научным исследованиям;

- Повышение уровня подготовки и квалификация задействованных в учебном процессе педагогов.

Таким образом, именно кафедра университета занимается созданием условий для подготовки специалистов в рамках закрепленной за ней образовательными траекториями: подбор педагогического состава, определение аудиторий для проведения конкретных предметов, создание условий для качественного становления студентов и выпускников.

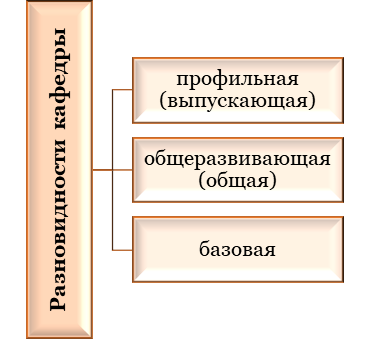

На практике принято выделять три вида кафедр при вузе. Первый – выпускающая или профильная. Ее основная задача кроется в подготовке конкретных специалистов (строго в рамках утвержденных и закрепленных за нею образовательных программ). Второй вид – общепрофессиональный, на базе которого трудятся педагоги «общего предназначения». В их обязанности входит преподавание общеобразовательных дисциплин, которые чаще всего осваивают студенты вплоть до 2-3 курсов. Третий вариант – базовая, которая фактически является официальным промежуточным звеном между вузом и профильной организацией. Базовые кафедры зачастую основываются в университете по инициативе организации, которая испытывает дефицит в конкретны кадрах. Как правило, на месте этого предприятия студенты стажируются, получают первый профессиональный опыт, выполняют исследования и пр. Подробнее о базовой кафедре Вы можете прочитать в нашей статье.

В любом случае студенты закрепляются за одной конкретной кафедрой – профильной (выпускающей) или базовой, но по воле случая или необходимости они также будут взаимодействовать с педагогами общеразвивающей кафедры (как правило, такое сотрудничество отмечается на первых курсах).

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: кафедра – это емкое подразделение, на базе которого происходит подготовка компетентных специалистов по родственным профессиям, лежащих в одной или однородной научной плоскости. Для реализации учебного процесса подключается один и тот же действующий педагогический состав, который обладает соответствующей подготовкой и навыками.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Кто может работать на кафедре при вузе?

Далеко не каждый желающий сможет устроиться в вуз, а тем более пройти конкурсный отбор на кафедру. Да-да, Вам не показалось: при трудоустройстве в университет претенденты на ту или иную должность также соревнуются. В конкурентной борьбе побеждает сильнейший. Наиболее жесткий конкурс проводится на административные должности при кафедре.

|

Классические (общие) требования к претендентам на должность при кафедре в вузе |

Дополнительные требования к претендентам на должность при кафедре в вузе |

| Наличие высшего педагогического образования не ниже специалитета или магистратуры, бакалавров допускают к работе при наличии минимального опыта работы по профилю | Возрастные цензы на каждую заявленную должность (чаще всего предъявляют к административным должностям) |

| Опыт научно-исследовательской деятельности, научная активность | Наличие ученой степени или звания |

| Стаж работы в качестве преподавателя, ассистента и пр. (согласно внутренним правилам вуза) | Опыт кураторства над группой или студенческими проектами |

| Опыт в разработке образовательных программ и методических материалов |

Каждый университет самостоятельно определяет требования к кандидатам на ту или иную должность. В числе классических параметров можно выделить:

- Наличие высшего педагогического образования по конкретным дисциплинам или научной области;

- Наличие минимального исследовательского опыта в рамках соответствующей научной плоскости: наличие актуальных научных публикаций, интерес по отношению к конкретной теме или проблеме и пр.;

- Наличие опыта в качестве наставника или куратора группы, проекта (не является обязательным условием, но в большинстве случаев дает дополнительный балл «к карме» конкурсанта).

На каждой кафедре предусмотрен определенный карьерный рост сотрудников, который в наибольшей степени зависит от стажа работы в вузе и научной карьеры. В частности, обычные педагоги могут легко обрести статус ассистента, а в перспективе после обретения ученой степени претендовать на повышение: начиная от старшего преподавателя и заканчивая заведующим кафедрой.

Для работы по отдельным (непедагогическим) направлениям на базе кафедры важно иметь соответствующее образование: техническое, юридическое (делопроизводство) и пр.

Обратите внимание, что суровых возрастных цензов для трудоустройства на кафедру нет. Главное – наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлениям подразделения.

Какие должности действуют на кафедре университета?

Кафедра при вузе – это небольшое «суверенное государство» со своими правилами, которые не должны противоречить общим канонам, уставу при факультете и университете в целом. Здесь также принято выделять административный и рабочий персонал, конкретную градацию должностей со специфическими, но четко очерченными полномочиями.

Самыми простейшими, рядовыми должностями является академические работники. Им для работы достаточно иметь за плечами высшее педагогическое образование (желательно не ниже магистратуры или специалитета) или иметь статус аспиранта.

|

Какие должности действуют на кафедре при университете? |

|||

| Академический (рядовые) должности | Административные должности | Учебно-вспомогательные должности | Научные должности |

| Преподаватель, ассистент | Заведующий кафедрой | Лаборант | Доцент |

| Старший преподаватель | Техник, инженер | Профессор |

В числе академических должностей на кафедре вуза можно выделить следующие варианты:

- Ассистент. Данная должность является первой в карьерной лестнице молодого или начинающего (новоиспеченного) педагога. На его плечи ложится «второстепенная миссия»: проведение практических занятий (семинары и практикумы), лабораторных работ, сопровождение курсовых работ (преимущественно у студентов 1-2 курсов), реже – проведение лекций. Аттестацией студента занимается, как правило, более опытный педагог.

- Старший преподаватель. Данная ниша является второй ступенью в рамках карьерного роста на кафедре университета. Для ее освоения не требуется получение ученой степени. Достаточно наработать минимальный педагогический стаж и пройти курсы по повышению квалификации. Спектр полномочий старшего преподавателя аналогичен с ассистентами, но они чаще всего проводят лекции, семинары и принимают зачеты и экзамены у студентов (выступают в качестве экзаменатора по преподаваемой дисциплине), занимаются разработкой методических рекомендаций и комплексов. Минимальный стаж для перехода на данную ступень – от 3 лет, но в каждом вузе он может быть пересмотрен.

Следующей ступенью в работе кафедры выступает административный персонал. К кандидатам на соответствующие посты предъявляются более жесткие требования. К данной категории относят:

- Заведующий кафедрой. Это единственная управленческая должность на базе кафедры, которая предполагает руководство и управлением нижестоящими лицами и звеньями. Стать полноправным «менеджером кафедры» может стать лицо, имеющее за плечами высшее профессиональное (педагогическое) образование по направлению кафедры, а также звание доцента ил профессора (то есть иметь определённые научные заслуги и опыт работы в качестве научного работника, педагога не менее 5-7 лет). Административная должность не воспрещает заниматься непосредственно преподавательской и научно-исследовательской деятельности: проводить лекции и семинары. Курировать ход выполнения курсовых и научно-исследовательских работ, принимать зачеты и экзамены. Более того, заведующий кафедры может работать с аспирантами, занимаясь курированием научных публикаций и ходом выполнения кандидатской диссертации. Помимо этого, заведующий кафедры может быть привлечен к переаттестации студентов (пересдача экзаменов, защита курсовых работ, отчетов по НИР и практике и пр.).

Путь к должности заведующего кафедрой непростой и довольно долгий ведь претенденту предстоит обрести соответствующий педагогический опыт (не менее 5-10 лет) и иметь за плечами ученую степень и/или звание. То есть для оценки качества подготовки подопечных квалифицированный преподаватель должен сам успешно пройти аналогичный путь.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Помимо указанных должностей, можно выделить научные должности. На кафедре могут трудиться не только рядовые преподаватели, но и научные сотрудники, занимающиеся исследованиями и разработками отдельных проблем, тематических вопросов в рамках направления (специализаций кафедры). К данной категории относят две научные должности, сопоставимые с научными званиями:

- Доцент кафедры. Согласитесь, что о подобном карьерном звене многие и не слышали. В данном случае доцент – это не должность, а звание, позволяющее трудиться в любом виде: как типичным преподавателем, так и заведующим кафедрой или научным работником (исследователем). Притом он также может проводить лекции и семинары практикумы, развивать научные секции, привлекать студентов к научным изысканиям и пополнять публикационную копилку, курировать работы студентов и аспирантов и пр.

Чтобы стать доцентом кафедры важно иметь за плечами опыт работы преподавателем не менее 5 лет, ученую степень «доктор наук» и актуальные научные работы и публикации по заявленной профессиональной теме.

- Профессор кафедры. Полномочия в большей степени совпадают с вышеизложенными (доцент кафедры). Для продвижения по карьерно-научной лестнице важно иметь статус доцента или доктора наук, иметь педагогический опыт не менее 5 лет.

Доценты и профессоры помимо преподавательской деятельности в обязательном порядке занимаются научными исследованиями и разработками, публикуют научные статьи, а также прорабатывают учебно-методический комплекс подразделения, создают методические рекомендации и учебные пособия по профилю, могут замещать руководящий состав вуза в период больничного, отпуска и пр. притом не менее важным условием для дальнейшего карьерного роста является кураторство над научно-исследовательскими и научными работами учащихся.

Кафедра – особое подразделение, которая призвана обеспечить и реализовать все условия для подготовки квалифицированных узкоспециализированных специалистов. В реализации организационной, методической функций ей не обойтись без вспомогательного персонала. К данной категории относят:

- Лаборант кафедры. Данный сотрудник занимается частично делопроизводством и обеспечением взаимодействия педагогов и студентов (принимает и хранит студенческие работы до и после проверки научным руководителем, проверяет проекты на плагиат в системе Антиплагиат.ВУЗ и пр.), ведет делопроизводство подразделения (текущая документация, архив и пр.), оформляют и обновляют информацию на официальном сайте вуза или кафедры и пр.

- Технический и инженерный персонал кафедры, на плечи которого ложится обеспечение бесперебойной и регулярной работы техники, оборудования, программного обеспечения и пр. К данной категории относят программистов, техников по оборудованию, специалистов по печати и пр.

Профессиональный состав кафедры вуза разнообразен, но ограничен штатным расписанием. Трудиться в столь сплоченном и квалифицированном составе могут лишь те претенденты, которые соответствуют заявленным требованиям и параметрам. Притом карьерный рост доступен каждому работнику сумевшего проявить себя с положительной стороны.

Плюсы и минусы работы на кафедре при вузе

Деятельность кафедры многогранна, но работа в данном подразделении посильна далеко не для каждого соискателя. Поэтому целесообразно выделить достоинства и недостатки трудовой деятельности в этом структурном элементе вуза.

|

Плюсы работы на университетской кафедре |

Минусы работы на университетской кафедре |

| Совмещение работы и обучения научного развития | Низкий уровень оплаты труда |

| Обретение педагогического опыта, стажа | Сложный график и малый объем свободного времени |

| Официальное трудоустройство | Бюрократизм |

| Возможности по «прикрытию работой» при возникновении сложностей на учебном поле | Слабый авторитет в глаза современной молодежи |

| Установление прочных связей с опытными преподавателями | |

| Длинный отпуск |

Среди очевидных плюсов трудовой деятельности на базе университетской кафедры можно отметить:

- Возможности по совмещению трудового (рабочего), педагогического и исследовательского опыта. Работающий педагог может с легкостью поступить в аспирантуру, заниматься научными исследованиями и получить ученую степень, которая в перспективе позволит продвинуться по карьерной лестнице. То есть преподавателю вуза легче проводить научные исследования, так как он может пользоваться оборудованием и лабораториями при университете, а также учитывать наработки студентов, черпать и развивать новейшие идеи и тенденции, обрести кураторский опыт;

- Обретение педагогического опыта и стажа, который важен как для карьерного, так и для научного роста;

- Официальное трудоустройство и получение всех причитающихся выплат, социальных гарантий и пр.;

- Аспирант, трудоустроенный в вузе в качестве ассистента, может «прикрываться» рабочими обязанностями и буднями, если не успевает подготовиться к предстоящему занятию или рубежу. Главное – не пренебрегать обучением и не злоупотреблять ложью, ведь при желании педагоги могут все перепроверить;

- Установление доброжелательных отношений и прочных связей с преподавателями факультета, что позволит легче получать консультации по всем интересующим вопросам (рабочим, научным и пр.);

- Длинный отпуск. Работникам кафедры (педагогам) полагается особый отпуск. Продолжительность которого составляет 42 или 56 календарных дней. Как правило, отпуск предоставляется в летнее время после аттестации студентов, а также во время «промежуточных каникул».

Деятельность на кафедре университета также сопрягается с некоторыми недостатками:

- На начальном этапе профессионального (педагогического) развития и работы при вузе не стоит ожидать большой зарплаты. Из-за отсутствия педагогического опыта, наработок, ученых степеней и иных заслуг, начинающему сотруднику кафедры придется довольствоваться небольшим финансовым вознаграждением;

- Сложный рабочий график. Деятельность педагога порой носит ненормированный характер, так как одному и тому же работнику предстоит трудиться в две несколько смен: обучать очников, принимать сессию у заочников, предоставлять методическое обеспечение консультации и проверять онлайн работы дистанционщиков. Все проходит согласно учебным планам и расписанию занятий, но, как правило, свободного времени крайне мало;

- Бюрократизм. Каждый шаг педагога оформляется документально. К каждому занятию готовится план-конспект, прорабатывается рабочая программа по специальности, готовится методический и учебный материал и пр. Все указанные моменты должны быть прописаны документально и утверждены администрацией вуза.

Таким образом, перед тем как трудоустраиваться на кафедру университета, важно тщательно взвесит все за и против, оценить собственную готовность к беспощадной работе (в физическом и моральном плане). Деятельность работников кафедры носит комбинированный характер, так как сочетает в себе педагогический и научно-исследовательский опыт.

Работа на кафедре предполагает не только реализацию учебного плана, но и развитие внеурочной деятельности, привлечение студентов к дополнительным видам деятельности с целью всестороннего развития личности, повышения интереса к учебе и пр.